22/07/2013

Le soleil éclairait la nuit d'encre

Le soleil éclairait la nuit d’encre

Des mâts de la mer indivisible

Au creux des rochers sanglants

Se perdent ses rayons d’enluminure

Les pins s’échappent vers l’azur léger

Où les mouettes blanches épanchent leur griserie

Les vagues dorment au sein des terres

Alourdies par la pesanteur de l’homme

Les toits gris d’ardoise des maisons

Oublient leur blancheur de sel et de vent

Pour blêmir dans la brume des soleils trop vivants

Qui couvrent les herbes de tiédeur morose

La fin des matins sur la mer

Pointe son triste clocher de pierre

Une cloche sonne, puis deux, puis trois,

Auxquelles répondent les coups sourds

Du travail des eaux sur les coques de bois

07:54 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

21/07/2013

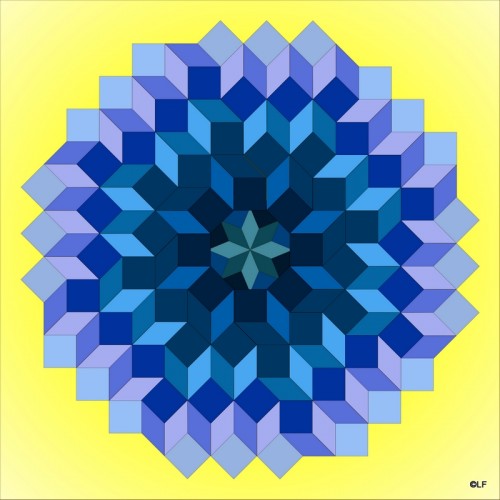

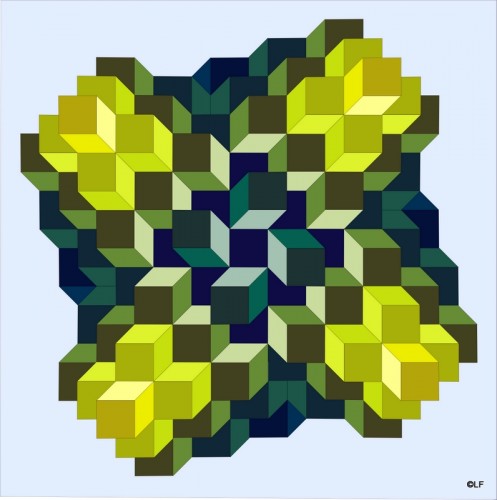

Roue rationnelle

Elle n’est bien sûr pas céleste puisque rationnelle. Sa rationalité tient à sa symétrie parfaite. Elle n’en a pas moins un air vaillant et plus fier que l’autre (voir le 2 juillet 2013). Alors que choisir ? En fait les deux réjouissent les yeux et l’esprit, n’est-ce pas suffisant ?

07:17 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, optique art, dessin numérique |  Imprimer

Imprimer

20/07/2013

Indigne, roman d'Alexander Maksik

William Silver, un américain, enseigne la littérature dans un lycée parisien destiné aux riches expatriés. C’est un prof moderne, dont la pédagogie est américaine et qui semble très à l’aise avec ses élèves. Ses collègues l’apprécient moins. On découvrira à la fin du livre les insuffisances du personnage qu’on ne soupçonnait pas au départ. Pusillanime, il fuit la réalité lorsqu’elle devient à risques. Ainsi, dans une manifestation, il fuit devant quelques voyous après avoir discouru sur le courage. Enfin, il tombe sous le charme d’une élève, vit avec elle, et, lorsqu’elle est enceinte, ne va pas au bout de ses responsabilités.

soupçonnait pas au départ. Pusillanime, il fuit la réalité lorsqu’elle devient à risques. Ainsi, dans une manifestation, il fuit devant quelques voyous après avoir discouru sur le courage. Enfin, il tombe sous le charme d’une élève, vit avec elle, et, lorsqu’elle est enceinte, ne va pas au bout de ses responsabilités.

C’est un roman de plage, sans plus, qui n’a qu’un seul intérêt, sa vision d’une pédagogie hors norme, à l’inverse de la pédagogie française. Certes, ce n’est qu’un roman, mais il est intéressant de se laisser raconter comment Will conçoit la littérature et son apprentissage. Ainsi, non pas discuter de l’existence de Dieu, mais défendre autant son existence que son inexistence : Abdul, je ne suis pas en train de dire que Dieu existe ou qu’il n’existe pas. Nous sommes en train d’examiner les idées de quelqu’un d’autre, d’essayer s’en comprendre les ramifications et ainsi de suite. C’est important de réfléchir sur les opinions des autres, tu ne crois pas.

Autre question intéressante : Nous naissons et devons trouver notre but, c’est-à-dire « l’homme est condamné à être libre ». Qu’est-ce que ça signifie d’après vous ?

Cependant cette méthode reste un peu lâche : pas de fil directeur réel des discussions qui partent un peu n’importe comment, pas de mise au point final (que retenir de cette discussion), pas de guide pour aller plus loin dans la recherche d’idées,. De plus, le prof se laisse appeler mec toutes les cinq minutes et est malgré tout un peu débordé par la vitalité de ses élèves..

Autre difficulté du livre : chaque chapitre donne le point de vue d’un des protagonistes, Marie, celle qui l'a séduit, Gilad, un autre élève, et bien sûr Will, le héros. La lecture en est réellement compliquée. Bref, un roman de plage qui se veut intello, mais qui est également très midinette.

07:45 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, enseignement, éducation, amour |  Imprimer

Imprimer

19/07/2013

La flûte shakuhachi

http://www.youtube.com/watch?v=BrD-D60Ij9E

Le shakuhachi, flûte japonaise droite en bambou, a un son très particulier. Cette flûte fut utilisée dans la musique Gagaku (musique de cour).

Instrument réservé à la musique religieuse contemplative, elle est devenue très populaire au Japon et même dans le monde puisque de nombreux occidentaux la pratiquent. L’intérêt de l’instrument tient aux multiples glissandos possibles entre deux notes. On remarque que les notes n’ont pas la même hauteur que dans la gamme occidentale, c’est-à-dire que leurs intervalles sont différents et peuvent même changer dans un même morceau.

Ici les notes dominantes sont le sol, le mi b et do, voire le ré (assez peu). La mélodie se construit autour de ces notes dominantes, par demi ton ou par ton, sans que ce soit aussi net que dans la gamme occidentale. Ce qui rend cette musique méditative tient justement à ce retour perpétuel aux mêmes notes et au fait que les autres tournent autour.

C’est un son dans la nuit, envoûtant, une sorte de leitmotiv enivrant qui vous appelle à un retour sur vous-même. Rien que le son dans le vide des pensées. Et peu à peu, l’esprit vibre en osmose avec la mélodie. On perçoit les vibrations, les changements subtils de hauteur des sons, leur durée variables sans rythme, propre à vous sortir du culte de la raison pour vous plonger dans un monde nouveau, autre, sans rationalité.

07:50 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique religieuse, musique orientale, japon, gagaku, méditation |  Imprimer

Imprimer

18/07/2013

La ligne

Un point a-t-il une dimension ?

Suspendu dans l’espace, il survit

Aux calculs d’une position supposée

Mais ce lieu n’a pas de consistance

Une ligne entre deux points

A-t-elle une surface ?

Marcher sur la ligne entre terre et mer

Ne vous empêche pas de couler !

La ligne est coupée… Rappeler !

Ce trait suspendu entre deux trous

Est-il imaginaire ou l’emprunte-t-on ?

Quel poisson voudrait se laisser prendre ?

Parfois même, cette ligne devient

Tangente au cercle, ligne sans fin

Elle l’entraîne vers l’inconnu

Sans toutefois lui donner liberté

Dans tes rêves tu devines

Cette ligne qui monte vers le ciel

Et tu l’enlaces de tes jambes

Pour tenter de percer le mystère

Mais cette montée funeste

Ne mène qu’au brouillard

Une vue trouble et sans couleurs

Un paquet insonore et impalpable

Alors tu rappelles ta pelote

Tu l’enroules autour de ton corps

Tu réchauffes ton ventre froid

Et te laisses engloutir d’absence

Oui, une ligne n’est pas synonyme

De finalité, même si elle se tend

Pour dire « Prends-moi et suis-moi »…

Elle se casse net et t’emplit d’amertume

07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature, poète |  Imprimer

Imprimer

17/07/2013

Vers un modèle général des zones urbaines

La postmétropole est définie, selon Edward W. Soja[1], par six caractères principaux :

. une très grande hétérogénéité de l’espace urbain, ramenée trop souvent et trop simplement au « multiculturalisme », et qui conduisait Charles Jencks (1993) à employer le mot d’hétéropolis ;

. un processus de désindustrialisation-réindustrialisation : destruction des anciennes usines fordistes et leur remplacement par de nouveaux districts industriels ;

. un étalement urbain qui brouille les catégories traditionnelles d’urbain, suburbain, et non urbain, qui caractérisaient le vocabulaire classique de l’analyse urbaine, et qui a justifié l’emploi du terme d’exopolis ;

. le remplacement de la classification selon les catégories socioprofessionnelles de la population active par des marchés de l’emploi de plus en plus segmentés, ce qui s’accompagne de la pérennisation d’une catégorie sociale défavorisée et dépendante, qui constitue, à droite comme à gauche, l’enjeu le plus préoccupant de toute réflexion sur la restructuration urbaine ;

. l’intensification du contrôle social et spatial, lié à une « écologie de la peur » et au développement d’un urbanisme sécuritaire (la substitution de la police à la polis, dit Soja), ce qui entraîne d’un côté le perfectionnement des techniques de surveillance et de contrôle territorial, et de l’autre les différentes formes de protection et de fortification d’espaces (les espaces fermés) ;

. la disney-worldialisation de la ville : dans une sorte d’hyper réalité, les parcs à thème, les centres commerciaux entretiennent une confusion entre le réel et l’imaginaire, à propos de laquelle Jean Baudrillard parle de la « précession des simulacres ».

Il faut dire que Baudrillard et les autres sociologues français de la fin du siècle ont largement inspiré la géographie postmoderne américaine. La Question urbaine de Manuel Castells (1972) a été traduite en anglais en 1977, et La Production de l’espace d’Henri Lefebvre (1974) en 1991. Pour rendre compte du caractère instable de l’espace urbain, partagé entre la suburbanisation, la métropolisation et la fragmentation politique, Castells avait parlé de ville sauvage pour désigner ce que Soja appelle la postmétropole, mais ce qui importe plus que cette modification des structures de l’espace à ceux qui se définissent comme postmodernes, c’est la rupture épistémologique. Castells l’exprimait par sa critique de l’École de Chicago, pour laquelle, selon lui, « la ville tenait lieu d’explication », dans un raisonnement circulaire ignorant du contexte politique sur « un espace théorique qui n’était défini que par la spécificité de son objet »[2]

Ainsi, l’on constate que plus la mégapole est importante, plus ses points communs avec ses homologues sont nombreux. Partant d’un modèle européen, américain, du style Chicago, ou colonial, elle devient fractale avec ses villes nouvelles environnant son espace, reliées par des voies de communication de plus en plus denses, jusqu’à former un Archipel mégalopolitain mondial que le géographe français Olivier Dollfus a théorisé en 1996 :

« L'archipel mégalopolitain mondial (AMM), formé d'ensemble de villes qui contribuent à la direction du monde, est une création de la deuxième moitié du XX° siècle et l'un des symboles les plus forts de la globalisation liée à la concentration des activités d'innovations et de commandement. S'y exerce la synergie entre les diverses formes du tertiaire supérieur et du " quaternaire " (recherches, innovations, activités de direction). L'AMM marque conjointement l'articulation entre villes appartenant à une même région et entre grands pôles mondiaux. D'où cette émergence de grappes de villes mondiales […]. Les mégalopoles ont d'excellentes liaisons avec les autres " îles " de l'archipel mégalopolitain mondial (ce qui donne tout son sens au terme d'archipel) et concentrent entre elles l'essentiel du trafic aérien et des flux de télécommunication […]. 90% des opérations financières s'y décident et 80% des connaissances scientifiques s'y élaborent. Ces " îles de l'AMM " sont pour l'instant au nombre d'une demi-douzaine. " L'AMM ne se réduit pas à un ensemble de métropoles créatrices d'activités, de richesse et d'innovations, même juxtaposées ou reliées entre elles. En effet, les notions de territoire et de distance tendent à s'effacer devant le réseau dont le principe de fonctionnement est la connexité et non plus la continuité. Dès lors, les villes de l'AMM ne doivent plus être considérées comme des centres qui polarisent des territoires nationaux dans un modèle centre-périphérie, elles ne forment donc plus un réseau de centres, mais au contraire des pôles qui fonctionnent en réseaux. »[3]

[1] Edward W. SOJA, Postmetropolis, 2000, Malden (Mass.) : Blackwell, 440 p.

[2] Yves GUERMOND, Université de Rouen, « Géographie postmoderne et/ou ville postmoderne », L’espace géographique, Belin, ISBN 2701137306, 96p., p.59 à 60.

[3] Disponible en ligne sur : http://marienaudon.free.fr/auteurs.html (date d’accès : 14 août 2008).

07:59 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urbanisation, urbanisme, population, démographie, géographie, mégalopole |  Imprimer

Imprimer

16/07/2013

Poussière ou pensées

Les deux sans doute : des poussières de pensée flottant sur la matière brute. Ce n’est pas encore la canopée pensante ou la noosphère. C’est en toute liberté que l’homme exerce sa pensée. Et celle-ci s’essaime, s’accumule, se regroupe pour se consolider. Elle entoure la matière, lui donne sens et avenir. Quelle aventure !

Dessin à l’encre de Chine.

07:49 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, encre de chine, abstrait, tachisme |  Imprimer

Imprimer

15/07/2013

Instant d'éternité

Une fuite d’air dans la chambre à air intérieure

Tu approches la joue et elle chante sur le duvet

Tu es alors transporté, immatériel, être cher

Aux yeux de celui qui t’a créé, unique et indivisible…

C’est un instant de complète palpitation

L’enrobée vertueuse du corps matériel

Jusqu’à sa transformation en ballon sonde

Pour monter, valide, dans l’immensité des cieux

Tu ne sais comment cela arrive, cette évasion

Fulgurante hors des limites rationnelles

Le moment n’est pas choisi, est anodin

Pourtant te voilà apaisé, mieux, retourné

Et dans le quotidien et le film de la vie

Tu chausses les lunettes de l’émerveillement

Une juxtaposition de couleurs et de clairs-obscurs

L’arc en ciel te submerge et t’embrase

Et si le paradis était terrestre, mais imperceptible ?

Si les matins s’ouvraient chaque jour sur la foi

Si chaque soir s’endormait le vieil homme

Pour sommeiller en compagnie des anges

Plus d’ambiguïté, plus d’allégeance au juste milieu

La grande bousculade aux portes de l’éternité

Dans le doux rire des vivants qui le savent

Pour contempler l’astre bleu enjolivé

Un et le Tout, deux et l’osmose,

Trois et la trinité unifiée

Zéro et l’amplitude du rien

L’infini et la vacuité de l’être

07:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, éternité, accomplissement, réalisation de soi |  Imprimer

Imprimer

14/07/2013

La messe

« La messe constitue l’acte central de la liturgie chrétienne. On peut dire en premier lieu qu’elle est l’accomplissement rituel ou sacramentel du mystère de l’église (…). On peut dire aussi qu’elle embrasse toute la révélation judéo-chrétienne, depuis le sacrifice d’Abel jusqu’à l’immolation de l’agneau. La messe est un mystère d’union, le partage spirituel de l’Epoux et l’Epouse. (Abbé Henri Stéphane, Introduction à l’ésotérisme chrétien, Dervy-Livres, 1979, collection Mystiques et religions, p.246.)

La messe s’adresse à l’être tout entier. Sa signification s’élargit au fur et à mesure où son mystère se vit. Il s’agit non d’assister, de suivre ou de comprendre la messe, mais de la vivre : la vivre à chaque instant de sa vie, la célébration servant à nous rappeler cette nécessité, à pénétrer chaque fois un peu plus dans le mystère chrétien.

De même que le Verbe s’est dépouillé de sa gloire divine pour prendre la condition d’esclave (cf. Epître aux Philippiens II, 5-11) en revêtant la nature humaine et, sacramentellement les apparences du Pain et du Vin, inversement, le Corps mystique et chacun de ses membres doit se dépouiller de l’ego pour revêtir intérieurement le Christ, tout en conservant la même apparence extérieure, à l’instar du Pain et du Vin qui gardent leurs apparences mais perdent leur substance conformément à la doctrine de la transsubstantiation. (Idem, p.255)

C’est pourquoi la messe s’adresse à l’intelligence et la raison par les lectures et l'homélie, au cœur par la consécration et la communion dans la prière, au corps par les rites et les gestes perçus à travers les sens : la vue dans l’organisation et le déroulement général, l’ouïe par le chant, l’odorat par l’encens. Mais seul le prêtre, intercesseur spirituel entre le monde matériel et le monde divin, utilise le toucher pour manipuler les espèces eucharistiques.

La messe ne peut et ne doit pas devenir une habitude. Elle se vit comme un instant unique de communion entre les deux mondes, le matériel et le spirituel. Il appartient à l'assemblée dans son ensemble d'instaurer cette communion d'esprit par la communion intérieure de chaque fidèle et son aspiration à l'unité. Une telle attitude au sens de disposition d'esprit nécessite une ascèse de la pensée, une recherche spirituelle qui n'est ni du domaine du rationnel, ni du domaine du sentiment, ni du domaine de la sensation. Le mystère est à ce prix.

Mais cela implique malgré tout que ce mystère soit préparé et entretenu, c'est-à-dire que la messe ne soit pas une succession de rites à suivre, ni troublée par des chants sans signification spirituelle, ni même conçue comme un consensus social de rassemblement.

07:55 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, religion, mystère, sacré |  Imprimer

Imprimer

13/07/2013

Le tatouage en expansion !

Au bord du lac d’Annecy, sur une plage champêtre, on trouve des baigneurs qui ne se lassent pas d’aller à l’eau sans crainte d’un animal insolite comme dans le lac du Loch Ness. Hier, étendu mollement auprès de ces touristes ou indigènes, je fis une constatation : de nombreuses personnes ornent leur corps d’un tatouage.

Je venais à peine de m’installer, qu’une jeune femme, marchant d’un pas élégant, avance vers la jetée, le regard lointain sur l’étendue d’eau. Elle passe dignement lorsque je remarque une tache sur une de ses cuisses, allongée, très visible, resplendissante. C’était un tatouage, dessin discret par sa forme, moins par ses dimensions, représentant une forme géométrique stylisée d’assez belle facture. Comme elle se retournait pour parler avec celui qui l’accompagnait, je distinguai sur l’épaule opposé un même motif, plus discret, noir également, du style art moderne 1930. Je me plongeais à nouveau dans la lecture lorsqu’un cri strident poussé à côté de moi me fit lever les yeux. Une autre femme, jeune également à en voir sa silhouette, étalait sur son dos un véritable tableau de toutes les couleurs. C’était un chatoiement de formes entrelacées, de bleu, de vert, de rouge et d’orange, pas forcément disposées en association judicieuse. Elle riait fort et une partie du dessin suivait ses spasmes, se tordant avec gourmandise en modifiant les lignes et les couleurs. Du plus bel effet, un vrai dessin animé ! Souriant devant ce spectacle somme toute assez drôle, je vis que la famille entière appréciait le crayonnage corporel et était affublée de motifs divers. Presqu’un vêtement sur la peau cachant leur nudité.

Observant alors la multitude de personnes allant et venant entre la terre (non l’herbe) et l’eau, je constatai qu’un grand nombre affichaient un tatouage, soit impressionnant par ses dimensions, soit discret, soit représentant une personne ou un animal, ou même un ensemble complet, être vivant dans son environnement, soit sous forme de motif abstrait, soit même, mais plus rarement, un texte suivi d’un point d’exclamation ou mieux d’un petit cœur.

En rentrant à la maison, je me suis penché sur ce phénomène. Internet bien sûr m’expliquera ce qu’il en est de cette nouvelle mode. Pourquoi se faire tatouer ?

Tout d’abord, ce n’est pas nouveau. Admirons cette jeune femme qui n’est vraisemblablement plus de ce monde. Longtemps considéré comme une forme de rébellion vis-à-vis de la société, le tatouage a tendance à devenir une norme sociale dépassant le milieu, l’âge ou la profession. Il semble que le tatouage prend progressivement la place du piercing et étend ses avantages à plus de partisans. L’idée du rite initiatique existe toujours dans l’esprit de certains, en particulier des hommes. Dans ce cas, le tatouage affiche ce passage par un dessin adéquat du style épées entrecroisées, armes impressionnantes ou bouteilles enchevêtrées. Mais le sens du tatouage s’est élargi. Il peut représenter une déclaration d’amour : combien de cœurs entrecroisés ornent la cheville ou le ventre de femmes ou d’hommes en mal d’afficher ses préférences ? Ils peuvent constituer un objet de séduction, voire d’ornement érotique, de par le lieu où s’étale et l’objet représenté : pomme (d’amour évidemment), sucre d’orge, ou même l’interpellation claire : Eros (oui, je l’ai vu). Il s’agit d’afficher ses préférences, sa personnalité, son style, sans même avoir besoin de parler avec ceux qui veulent en savoir plus.

Tout d’abord, ce n’est pas nouveau. Admirons cette jeune femme qui n’est vraisemblablement plus de ce monde. Longtemps considéré comme une forme de rébellion vis-à-vis de la société, le tatouage a tendance à devenir une norme sociale dépassant le milieu, l’âge ou la profession. Il semble que le tatouage prend progressivement la place du piercing et étend ses avantages à plus de partisans. L’idée du rite initiatique existe toujours dans l’esprit de certains, en particulier des hommes. Dans ce cas, le tatouage affiche ce passage par un dessin adéquat du style épées entrecroisées, armes impressionnantes ou bouteilles enchevêtrées. Mais le sens du tatouage s’est élargi. Il peut représenter une déclaration d’amour : combien de cœurs entrecroisés ornent la cheville ou le ventre de femmes ou d’hommes en mal d’afficher ses préférences ? Ils peuvent constituer un objet de séduction, voire d’ornement érotique, de par le lieu où s’étale et l’objet représenté : pomme (d’amour évidemment), sucre d’orge, ou même l’interpellation claire : Eros (oui, je l’ai vu). Il s’agit d’afficher ses préférences, sa personnalité, son style, sans même avoir besoin de parler avec ceux qui veulent en savoir plus.

D’autres personnes succombent au charme de l’art pour l’art. Le dessin n’a pas de sens social. Il est juste là pour être regardé, admiré, envié. Ce sont des bijoux que l’on ne retirera plus, un bracelet sur une jambe, l’autre sur le haut du bras opposé, si bien dessinés que l’on s’interroge au premier regard sur leur réalité. Parfois même on voit la reproduction d’un tableau et le tatoué devient galerie d’art en pleine campagne.

Un site écrit même : « Certaines personnes se sentent protégées par leurs tatouages. Elles les aiment et les assument totalement. Elles suscitent la fascination et l'admiration chez des individus non-initiés au tatouage; allant même jusqu'à déclencher des envies d'encre chez des personnes qui n'auraient pas forcément été amenées à se faire tatouer. » Je n’irai sûrement pas jusque là, mais c’est sans doute une des raisons du développement de cette forme d’art.

Ce site annonce : « Au final, chacun fait ce que bon lui semble de son corps. Nous avons la possibilité de modeler notre corps en fonction de l'image que nous souhaitons lui donner, ce qui est plutôt sain si nous demeurons dans une dynamique positive. Apporter des modifications à son corps peut modifier l'image que l'on a de soi. Ils peuvent aider une personne à s'approprier son corps et à l'apprécier davantage, à se construire une identité, ou juste à se sentir plus en accord avec sa personnalité. »

Reste cependant un petit ennui. En général, la conception de la vie évolue avec l’âge. Ce que l’on se fait tatouer à seize ans représente un schéma mental assez différent de ce que l’on se ferait tatouer à trente (si l’on conserve encore l’envie de se faire tatouer). Laisser sortir du col de sa chemise blanche, au-dessus d’une cravate impeccable, un poing fermé est d’un mauvais effet sur les clients d’une bijouterie. Trop tard, on ne peut l’enlever, sauf au prix de souffrances bien pires que celles de son installation !

07:34 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tatouage, personnalité, mode, affiche, tableau, psychologie |  Imprimer

Imprimer

12/07/2013

Attentat, roman d’Amélie Nothomb

« La première fois que je me vis dans un miroir, je ris : je ne croyais pas que c’était moi. A présent, quand le regarde mon reflet, je ris : je sais que c’est moi. Et tant de hideur a quelque chose de drôle.

Et tant de hideur a quelque chose de drôle.

Epiphane Otos serait-il condamné par sa laideur à vivre exclu de la société des hommes et interdit d’amour ?

Devenu star – paradoxale – d’une agence de top models, Epiphane sera tour à tour martyr et bourreau, ambassadeur de la monstruosité internationale… et amoureux de la divine Ethel, une jeune comédienne émue par sa hideur ? » (4ème de couverture)

Apologie d’un livre dont le résumé semble suffisant pour comprendre de suoi il s'agit. A force de vouloir être originale, Amélie Nothomb tombe dans le grotesque. L’histoire manque de profondeur, voire d’intérêt. Le personnage se moque trop volontiers de lui-même et sa star n’a que la bêtise des étoiles. Certes, la verve de l'auteur reste intacte ainsi que ses bons mots.

Ainsi :

Je me confortai en pensant que l’érotisme était nécessairement grotesque : pas de désir sans transgression – et quelle transgression plus délectable que celle du bon goût ?

Ou encore :

– Dire à une femme qu’elle est belle, c’est lui dire qu’elle est bête. Je restai un instant bouche bée avant de rétorquer : – C’est donc vrai que vous êtes bête, et vous le confirmer. Je reçus une gifle.

Ce livre est une réflexion sur l’idée de norme dans la société. La norme constitue à la fois un modèle à imiter (donc un extrême de beauté, laideur ou autre) et un impératif psychologique à adopter. Nos avis sur chaque être ou chaque chose nous sont-ils imposés par la société ou viennent de nous-mêmes ? Mais le ton de persiflage permanent finit par lasser. Au bout d’un moment, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Alors s’éteint le charme et la magie habituelle de l’auteur et ne reste qu’une histoire sur laquelle on ferme le livre en se disant : « Je ne le rouvrirai pas ! »

07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, esthétisme |  Imprimer

Imprimer

11/07/2013

Le modèle

Un modèle est paré de toutes les vertus

On ne peut que l’imiter sans le cloner

Car s’échappe toujours de la copie

Un relent d’infidélité et d’insuffisance

Une seule exception, le modèle breveté

Qui devient prototype, puis contretype

Enfin reproductions multiples et diverses…

Ainsi s’effiloche l’idée originale

Se ternit l’image gardée en soi

Par sa multiplication dans un vis-à-vis

Mortel pour l’original et ses copies

Jusqu’au jour où n’existe plus

Qu’une banalisation qui devient objet

Sans parent, ni descendance

Finissant sur le tas des rebus

Le modèle brille de tous ces feux

L’œil vif, le corps allègre, le verbe haut

Il impressionne, regardé avec respect

On le choie, on l’admire, on le pare de vertus

C’est la création pure, la forme à imiter

L’être idéal que l’on contemple

Il soulève le cœur, propulse sa verdeur

Et vous entraîne dans une sarabande

Jusqu’au moment de l’oubli

Puis, un jour, rangé dans la mémoire

Ne reste qu’une poussière de pensée

Le modèle original, revu et corrigé

Neuf de tout souci et de tout duplicata…

Mais que de plis faut-il soulever

Pour l’apercevoir, indolent

Dans sa pochette de souvenirs

Laissons-le errer dans l’espace

Comme le fantôme rapace

Et dans le temps

Tel un coup de vent

07:08 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

10/07/2013

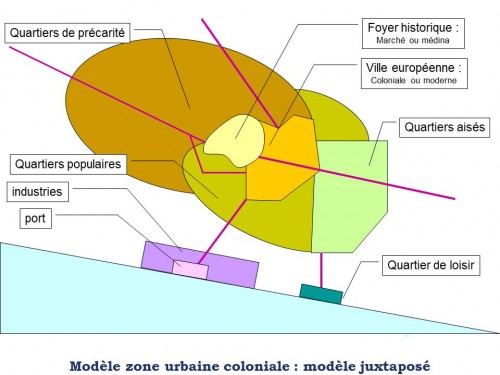

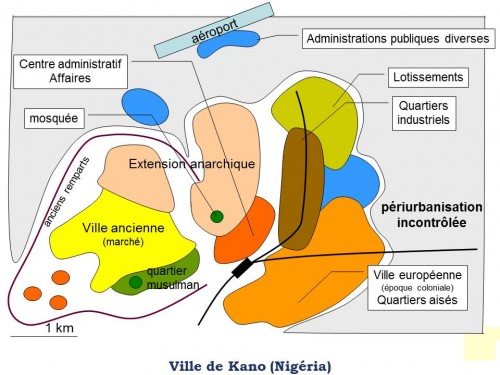

Le modèle juxtaposé, dit colonial

Le troisième modèle que l’on peut dégager regroupe les caractéristiques d’une ville traditionnelle, à laquelle s’est accolée, à l’époque coloniale, une ville créée de toute pièce par le colonisateur. Il oppose la ville européenne à la ville indigène, les quartiers blancs et les quartiers autochtones. La ville africaine précoloniale correspond en Afrique du Nord à la Médina (Tunis ou Casablanca, Casbah à Alger), présentant une forte densité, un plan complexe de ruelles, avec mosquées et souks.

En l'absence de ville précoloniale, la ville indigène se compose d'un habitat proche de l'habitat rural, le "village", au plan géométrique ou anarchique. La ville coloniale drainait les richesses de l'arrière-pays vers la côte. Elle était le lien avec la métropole et le colonisateur a rarement développé des relais vers l'intérieur du pays : d'où le gonflement actuel de ces villes qui cumulent les fonctions et attirent les populations rurales.

Ces zones urbaines tiennent donc du modèle « européen », pour ce qui est de l’importance du centre, et du modèle « américain » par l’étalement que l’habitat précaire, dans un schéma souple et évolutif. Celui-ci ne fait évidemment pas l’objet d’une planification.

Le cœur de la ville « coloniale » est double et sa morphologie urbaine est fondée sur la différenciation socio-économique des quartiers. Le centre-ville juxtapose des quartiers anciens, surpeuplés, dégradés et paupérisés, à un centre récent qui comprend des quartiers résidentiels souvent formés de somptueuses villas où vivent grands commerçants et hauts fonctionnaires, protégés par des gardiens armés, et le quartier des affaires qui se compose dorénavant de buildings et de tours à la manière américaine. L’organisation interne de la ville est extrêmement diverse, dans la mesure où ces quartiers peuvent être légaux ou non, équipés ou non, planifiés ou spontanés, en voie de « durcification » ou de « déguerpissement ». La ville « indigène » est bâtie avec des matériaux précaires, soit traditionnels (végétaux, pisé), soit de récupération (cartons, tôle ondulée, bâches). Elle s’agrandit sur des espaces laissés libres par l’urbanisation, souvent à cause de leurs piètres qualités (pentes fortes des favelas, zones inondables à Johannesburg, décharges au Caire ou en Inde, jonques en Asie du Sud-est). Les plus pauvres peuvent également chercher à se rapprocher des zones d’emploi : zones industrielles (Delhi), proximité des gares de taxis collectifs (Johannesburg).

L’Afrique constitue un cas particulier dans ces villes dites coloniales. Elle est encore peu urbanisée (35% de population, 6% de la population urbaine mondiale), mais elle connaît la croissance urbaine la plus rapide. La population totale de l'Afrique a plus que triplé entre 1950 et 1997, mais celle des villes a été multipliée par 11, passant de 22 à 250 millions. Selon les projections de Nations Unies plus d'un Africain sur 2 vivra en ville en 2020. Le Caire a augmenté de 7 millions de 1950 à 1990 (multiplié par 11,2), Kinshasa est passée de 165.000 habitants à 3,6 millions ; des villes comme Abidjan ou Dakar représentent plus de 25% de la population totale du pays. Cependant, comme l'Afrique est également le continent le plus pauvre, cette urbanisation brutale conduit à un tableau contrasté : d'un côté des problèmes multiples liés à des infrastructures incomplètes ou congestionnées, de l'autre, des fonctions économiques qui font des villes des pôles de développement. En Afrique, lorsqu’une ville voit sa population doubler, l’espace qu’elle consomme triple. Des villes simplement millionnaires en habitants, comme Bamako ou Ouagadougou, dépassent déjà en superficie des métropoles européennes trois ou quatre fois plus peuplées.

Dans certains pays au développement avancé, on copie le modèle américain des quartiers d’affaires pour afficher implicitement par ce biais une puissance « à l’américaine ». Ainsi, l’affirmation des villes de l’Asie-Pacifique, en perpétuelles reconstructions, passe par une course au building le plus haut. Ce rapport au passé urbain est à mettre en relation avec une certaine américanisation des modes de vie : grande mobilité des activités urbaines, affaiblissement de la mixité sociale des quartiers, forte distinction de la destination des espaces (CBD , résidentiel, industriel), développement vertical des centres-villes, étalement des agglomérations même si l’automobile n’est pas encore le mode de transport dominant dans les zones concernées. Cependant, dans ces villes, les municipalités manquent d'argent en raison de la pauvreté et de la grande jeunesse de la population qui limitent les rentrées fiscales. Aussi leur gouvernance pose-t-elle de nombreux problèmes : le manque d'infrastructures de base (eau, électricité, transports), le ramassage des ordures, absent de nombreux quartiers, l'insalubrité des quartiers populaires s'opposent à la propreté et au luxe des quartiers résidentiels ou d'affaires récents. La délinquance et même la violence liées à la misère sont permanentes, les pollutions sont multiples.

Pour ce même modèle, il convient de souligner le cas particulier de l’Amérique latine où l’on trouve peu d’habitat individuel et où les villes sont presque exclusivement constituées d’immeubles, par peur des violences urbaines comme les enlèvements. Cette configuration atypique a pour effet de maintenir de fortes densités (São Paulo est sans doute la ville du monde qui compte le plus de gratte-ciel).

07:11 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urbanisation, urbanisme, population, démographie, géographie, mégalopole |  Imprimer

Imprimer

09/07/2013

La vérité

Nul ne peut découvrir la vérité avant d’être vrai.

Qu’est-ce qu’être vrai ? C’est unir en soi la pensée, l’action et la parole. Alors la vérité se dévoile d’elle-même.

Ce n’est possible que lorsque le moi est éteint. Tant que l’être fonctionne en mode égocentrique, il ne peut connaître la vérité. Au bout de lui-même, lorsqu’il n’est plus à lui-même, il trouve la vérité.

Mais pouvons-nous nous séparer de nous-même ?

07:45 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, méditation, unité, soi |  Imprimer

Imprimer

08/07/2013

Requiem, de György Ligeti

Artistes : Barbara Hannigan (soprano), Virpi Räisänen-Midth (mezzo-soprano), Maîtrise de Radio France, Sofi Jeanin (direction maîtrise), Chœur de Radio France, Michel Tranchant (chef de chœur), Orchestre Philharmonique de Radio France, Esa-Pekka Salonen (direction).

http://www.youtube.com/watch?v=wawSCvuGj4o

Mais si la contemplation des astres vous effraye, vous pouvez aussi regarder chanteurs et musiciens en pleine concentration :

Introitus : http://www.youtube.com/watch?v=sa7h7TwJzaM

Kyrie : http://www.youtube.com/watch?v=JWqxPp6SvMw

Requiem : http://www.youtube.com/watch?v=ApdYpaPamMs

Lacrimisa : http://www.youtube.com/watch?v=Nu3yaMXedWo

Lux aeterna : http://www.youtube.com/watch?v=-iVYu5lyX5M

Les portes de l’inconnu, tel pourrait aussi être le titre de ce requiem…

Ce n’est pas l’espoir des expériences de mort imminente, ce n’est pas non plus l’avalanche négative du regret des actes passés, ni même le cauchemar d’une vision de l’enfer.

Etrange impression : froide comme une douche glacée, chaude comme un séjour dans un sauna, revigorante par la nouveauté d’un nouveau style de requiem, épuisante par l’amalgame des émotions produites.

Partie I : Introitus. Une montée des sons lente, exaspérante, embrouillée, disjonctante, comme un interminable tremblement de tout l’être devant l’arrivée de l’événement. Qu’est-il ? Nul ne le sait, mais il vient, il arrive, il est presque là, comme une écharde qui s’enfonce dans la chair lentement, patiemment, imperceptiblement.

Partie II : Kyrie. Les cris de désespoir de l’humanité face à Dieu. « Prends pitié de nous ! Nous ne sommes rien. » Il ne s’agit pas de la prise de conscience de l’être individuel face à l’instant décisif, mais plutôt de l’incompréhension de la foule des condamnés face à l’événement. « Nous crions vers Toi. Sauve-nous ! »

Partie III : Requiem. Le calme après la tempête, l’éclatement d’une terreur impossible à dire, le trouble d’un processus indéfinissable.

Partie IV : Lacrimosa. Entrée dans le tunnel de l’inconnu, crainte et délectation, comme le passage dans un hachoir. L’esprit laminé, chacun vit cet événement à sa manière. Ce n’est pas un torrent de larmes, mais au contraire, une impression d’absence de larmes, encore plus pénible.

Partie indépendante : Lux aeterna. La même veine, le même registre de voix, mais apaisé. C’est l’acceptation, cinquième stade de la mort annoncée d’Elisabeth Kubler-Ross, « Maintenant je suis prêt, j’attends mon dernier souffle avec sérénité. » (voir les 12 et 25 juin 2012)

Ce n’est pas un requiem glorifiant Dieu et sa toute puissance. Ce n’est pas non plus une œuvre magnifiant le dépassement du temporel par l’intériorisation. On peut penser et dire qu’il s’agit, au-delà de l’histoire individuelle de chaque homme, de l’histoire de l’humanité : quelques milliers d’années de vie et toujours cette inconnue, qu’y a-t-il au-delà ? Et le requiem n’apporte pas de réponse.

07:47 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, musique sacré, liturgie, choeur, voix |  Imprimer

Imprimer

07/07/2013

Chaleur

Enfin, la bouche des dieux exhale la chaleur

Elle s’engouffre par la fenêtre, elle pénètre

La chair dissolue des corps endoloris

Et fait naître une langueur bienvenue

Laisser-aller…

Faut-il encore bouger ?

Les pieds ne suivent pas ce corps

Qui part poussé par sa volonté

Ils laissent une traine dans le sable chaud

Et bientôt, l’indolence gagne les cuisses

Puis l’aine, enfin le tabernacle

Qui bat à tout rompre dans sa toile

Quel étouffement !

Non, laisse faire

Liquéfie-toi sous le souffle délétère

Laisse aller ta carcasse appauvrie

Paquet sanglant de chair humide

Ne la laisse pas se dérober

A cet espoir d’assèchement

Et lorsqu’elle se réveillera, immortelle

Chante la percée de l’inaction

Sur les cadavres des nuits froides

07:34 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture poème littérature |  Imprimer

Imprimer

06/07/2013

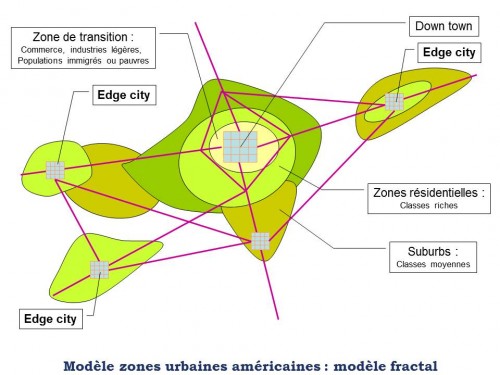

Le modèle fractal, dit américain

Le modèle américain de zone urbaine est plus diffus et s’organise en reproduction fractale de la ville d’origine. Celle-ci perd de son importance car le centre n’est pas le lieu privilégié d’organisation de vie urbaine. Aussi les nœuds routiers ne convergent pas vers le centre, mais constituent un réseau étroit entre chaque zone urbaine, non distincte comme en Europe des zones ouvertes. La forme urbaine concentrique est remplacée par un collage discontinu de paysages parcellisés, orientés vers la consommation, et privés de centralité, bien que reliés par la proximité électronique, et théoriquement unifiés « par la mythologie des autoroutes de la désinformation ». L’agrégat urbain qui en résulte est caractérisé par une fragmentation et une spécialisation aiguës : « la ville patchwork semble être devenue au XXIème siècle le véritable successeur de la ville en anneaux circulaires des débuts du XXème siècle »[1].

On comprend alors l’importance accordée aux routes qui permettent de relier par la voiture (moyen de locomotion individuel) des lieux dispersés.

Cette ville est « multipolaire », du fait que, en quelque sorte, c'est la « périphérie qui devient la ville »[2] . Le symbole et exemple-type en est la ville de Los Angeles : ville polycentrique ; économie propice à la multiplication de noyaux urbains périphériques (ou edge cities) ; flux de déplacements plus importants entre les banlieues qu’entre le centre et chacune des banlieues.

Comme la ville « américaine » n’a pas de centre de gravité, il est logique que cela donne lieu à un étalement physique de la ville et à de faibles densités urbaines. De plus, la conception où la promiscuité entraîne de la délinquance et les habitants refusent la promiscuité dans l’habitat (individualisme) renforce cette expansion. Ainsi distingue-t-on dans la ville américaine plusieurs zones dans la ville principale :

A. Le centre des affaires (CBD) : Centre géographique, le downtown est aussi centre économique, politique et culturel ; et concentre les gratte-ciels.

A. Le centre des affaires (CBD) : Centre géographique, le downtown est aussi centre économique, politique et culturel ; et concentre les gratte-ciels.

B. Zone de transition : Une seconde zone, qualifiée de transition, encercle le downtown. Envahie par les commerces et les industries légères, elle était jusqu’à présent le refuge des populations récemment immigrées ou de marginaux. Depuis peu, elle tend à être réinvestie par une population plus aisée, ce qui, à terme, entraînera la montée des loyers et l’expulsion des populations pauvres.

C. Zone résidentielle : Au-delà, une zone résidentielle est occupée par les travailleurs parvenus à sortir de la zone précédente ; plus on s’éloigne du downtown, plus les logements prennent la forme de maisons individuelles cossues.

D. La Zone périurbaine : Les banlieues résidentielles (suburbs) s'étalent dans la périphérie et accueillent les classes moyennes. L'habitat est en général pavillonnaire et les densités plutôt faibles (exurbanisation). On y trouve également des services, des centres commerciaux, des bureaux, des industries de pointe et des parcs d'activités dans les noyaux urbains périphériques (edge cities).

E. La zone suburbaine, la plus éloignée du centre abrite les classes aisées qui ont les moyens financiers de faire le trajet quotidien vers le quartier des affaires. Les types d’habitat et d’activités sont les mêmes que dans la zone précédente mais de qualité supérieure.

La ville américaine d'aujourd'hui est « multipolaire », c'est en quelque sorte la « périphérie qui devient la ville » (Cédrick Allmang). A l’opposé de Chicago, le symbole et exemple-type est la ville de Los Angeles : ville polycentrique ; économie propice à la multiplication des edge cities (nouveaux noyaux urbains situés en périphérie); flux de déplacements plus importants entre les banlieues qu’entre le centre et chacune des banlieues.

07:24 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, géographie, ville, population, sociologie |  Imprimer

Imprimer

05/07/2013

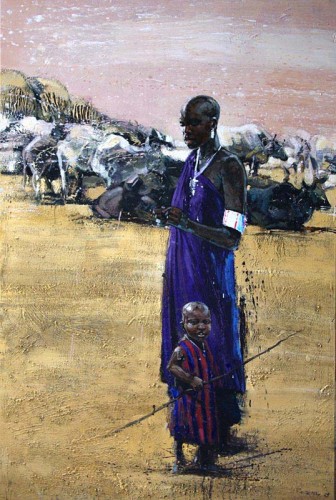

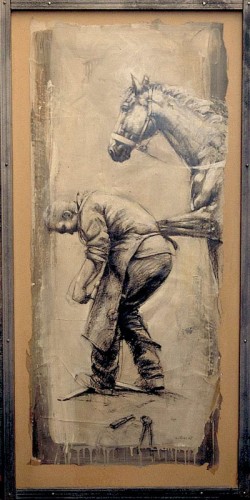

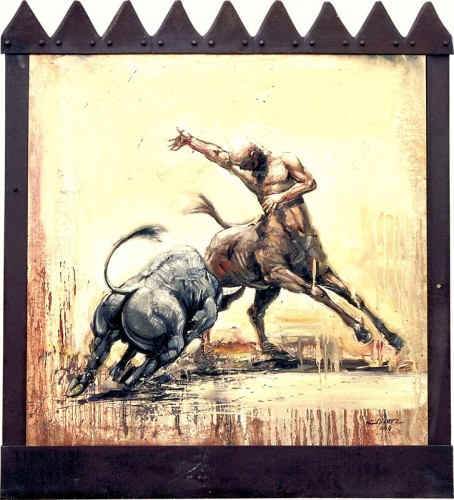

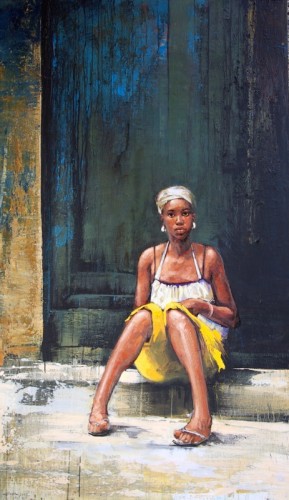

exposition d'Emmanuel Michel

Emmanuel Michel a exposé à la galerie Rauchfeld (22 rue de Seine 75006) ses toiles ramenées de Cuba.

« Né en 1970, Emmanuel MICHEL passe sa jeunesse à Lyon et étudie la restauration d'œuvres peintes en Avignon. Il expose peintures, dessins et sculptures depuis 1992. La reconnaissance du public lui est acquise dès 1997 avec sa première exposition personnelle en galerie, au Soleil sur la Place. Les expositions s'enchaînent régulièrement depuis, en France et à l'étranger. Grand voyageur, il remplit des carnets de croquis qui se transforment dans les mois suivants en dessins, peintures et sculptures mêlant souvent plusieurs matériaux. Le tout réalisé avec une grande virtuosité. Il ne s'intéresse guère aux paysages, ce sont les populations rencontrées, leur culture et leur humanité qu'il nous donne à connaître.» (Source : http://www.lesoleilsurlaplace.com/artistes/emmanuel_michel-13.php)

Allons voir sur son site (http://www.emmanuelmichel.com/). Il peint, il sculpte, il dessine, il écrit, il illustre. Sans cesse en mouvement sur l’ensemble du globe terrestre, il fait preuve de profusion sur toutes sortes de sujets.

Des peintures venant du monde entier : Afrique, Asie, Amérique, Océanie. Par exemple ces rizières qui s’écoulent dans le lointain par vagues jusqu’à un infini vierge.

Ou encore cette femme de Tanzanie qui met en lumière la richesse du présent avec sa robe et son bétail et celle de l’avenir avec son enfant.

Cuba, bien sûr, avec sa multitude d’êtres assis dans la rue.

Des scènes de la vie quotidienne telle ce maréchal ferrant donnant un dernier coup de râpe :

ou même des visions extraordinaires et imaginatives :

Je garde pour la fin une très belle cubaine, lumineuse, colorée, symbolisant l’espoir parmi la pauvreté de l’environnement.

Oui, c’est un peintre qui parle de ce qu’il voit, avec gaité et confiance. On a envie de le connaître, ne serait-ce que pour qu’il raconte ses voyages et les images rattachées.

07:28 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, fuguratif, monde, société |  Imprimer

Imprimer

04/07/2013

Musique minimaliste: 4′33″, une facétie ?

https://www.youtube.com/watch?v=HypmW4Yd7SY&list=PL662A05B44145601C

Faisons un pas de plus par rapport à hier. Est-ce une facétie ou, plus sérieusement, cette pièce est-elle l’apogée de la musique minimaliste. Bien sûr, John Cage tout autant philosophe que musicien, va au bout de sa logique :

L'une des œuvres les plus célèbres de John Cage est probablement 4′33″, un morceau où un(e) interprète joue en silence pendant quatre minutes et trente-trois secondes. Composée en trois mouvements devant cependant être indiqués en cours de jeu, l'œuvre a été créée par le pianiste David Tudor. L'objectif de cette pièce est l'écoute des bruits environnants dans une situation de concert. (…) 4′33″ découle aussi de l'expérience que Cage réalisa dans une chambre anéchoïque dans laquelle il s'aperçut que "le silence n'existait pas car deux sons persistent" : les battements de son cœur et le son aigu de son système nerveux.

(From http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage)

Du silence émerge le son de l’absence. Et cette absence est attente. Car le premier réflexe du spectateur est bien l’attente : quand va-t-il (le pianiste) jouer ? Il ferme le couvercle du clavier, puis le rouvre, marquant ainsi chaque mouvement. Hors du geste, rien. Même pas un bruit qui est un son sans intention.

Malgré le chronomètre, le temps s’égare-t-il dans l’absence ? Le minimum se noie-t-il dans son maximum ? Encore eut-il fallu un son, un seul, quel qu’il soit.

Alors, il s’agit bien d’une facétie !

Promis, je ne le referai plus. Deux jours sur le silence, avec pour seul son d’abord les mots, puis l’attitude. Non, cela donne des boutons !

07:46 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, minimalisme, contemporain |  Imprimer

Imprimer

03/07/2013

Le silence

Du silence émerge le son

Comme de l’eau sort le poisson...

Pour que le silence soit vrai

Le son ne doit pas durer

Il faut le percevoir, net…

Signe de vie il te trouble

Il agite la surface de cercles

Et lorsqu’il s’arrête

Chaque cercle se meurt, loin

Résonance sans fondement...

Mais en toi cela se poursuit

Echo dans la caverne intérieure

Souvenir vivace du goût

D’une sonorité sans pareille

A nouveau l’apesanteur

Le flottement subtil du néant

Avant que ne rejaillisse

Comme une crête acide

Le timbre d’un nouveau son

Sursaut !

Mais ce n’est que la répétition

De ce que tu as déjà connu

L’âpreté d’un arrière-goût

Une cloche continuant de sonner

Bien qu’elle ne soit plus mise en branle

Et le son du silence vaut alors bien

Le vrai éclat d’innocence

Du bruit dans le vide céleste

07:14 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

02/07/2013

Roue céleste

Elle semble parfaite, ou presque. Son décalage est imperceptible au premier coup d’œil. Mais si l’on regarde à la périphérie, on voit son irrégularité. C’est celle-ci qui donne l’impression d’un mouvement, saccadé certes, irrégulier, comme les premiers pas d’un caneton. Il n’y a pas de symétrie sur les axes à partir du centre. Seul le cercle le plus foncé des huit carrés est symétrique par rapport au centre. Leur suite est décalée vers la gauche, lui donnant un mouvement imaginaire. De même la croix centrale peut être soit tournée vers la gauche, soit vers la droite, selon que l’on prenne le fond plus ou moins foncé.

07:50 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, art optique, dessin, géométrie |  Imprimer

Imprimer

01/07/2013

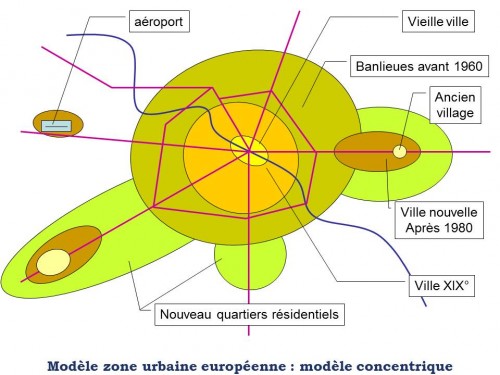

Le modèle concentrique, dit européen

Ce premier modèle urbain, le plus général jusqu'à une période récente, est caractéristique des agglomérations dont l’origine de création remonte à une période ancienne. Malgré son appellation, il n’est pas exclusivement européen et se révèle valide pour de nombreuses villes à travers le monde, notamment en Asie.

Dans ces villes de type européen, le centre est primordial. Cet élément est lié à l’importance de l’espace public dans les sociétés traditionnelles, à l’exemple de la tradition antique du forum romain. Les villes tendent ainsi à maximiser l’avantage de la concentration pour les échanges.

On distingue des couronnes successives : le centre ancien et son extension, les banlieues plus ou moins riches, et enfin l’espace périurbain. Cet espace périurbain se développe autour des voies de communication qui mène à la ville traditionnelle, et sont le fruit de la croissance d’anciens villages.

Dans la mesure où tout part du centre, la densité y est logiquement très forte et tend à diminuer au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre.

Comme l’indique la figure ci-dessus, ce modèle s’articule généralement en un centre ville, une zone périphérique et une zone des approches.

Le centre ville comporte un cœur de ville où est concentré le patrimoine historique de la ville. On y trouve une concentration de « tout » (église, place centrale, immeubles d’habitation, commerces, administration). Il dispose au-delà d’espaces publics principaux, d’activités commerciales et de services majeures, puis des espaces résidentiels et enfin des quartiers d’habitat collectif. Chaque cœur de quartier regroupe des espaces publics, des commerces et des services d’importance secondaire, nécessaires à la vie courante du quartier. Depuis quelques décennies, la tendance est à la mise en valeur des sites d’animation du centre ville avec un développement des secteurs piétonniers, voire leur individualisation par la disposition d’obstacles limitant la circulation des véhicules. En coupe, le centre dans le modèle urbain européen constitue une zone plutôt basse, les immeubles hauts étant le plus souvent relégués en périphérie. Le contraste est fort avec le modèle américain où la disposition est inversée. Ce centre est dominé par un ou plusieurs monuments qui fournissent les principales images identifiant la ville.

La zone périphérique se caractérise par un réseau de voies de communication larges et rectilignes, qu’il s’agisse d’avenues reliant le cœur de la ville aux entrées de celle-ci (couloirs de mobilité) ou de rocades à grand gabarit, en sens transverse , permettant le contournement du centre ville. Ces dernières relient les « entrées de ville » qui constituent autant de pôles locaux d’activités et de services. Cette zone accueille généralement les « pôles d’excellence » de la zone urbaine (universités, recherche, secteurs à haute valeur ajoutée), des centres de soins et de santé récents (hôpitaux, cliniques), des complexes sportifs et de loisirs, des industries propres, des quartiers d’habitat collectif et des quartiers pavillonnaires.

La zone des approches, quant à elle, est l’espace par excellence, zone de transition entre espace rural et urbain. Elle se distingue par son maillage de lotissements uniformes associés aux villages anciens et ses espaces découverts soit agricoles, soit industriels. Elle est vouée à être phagocytée progressivement par la zone périphérique.

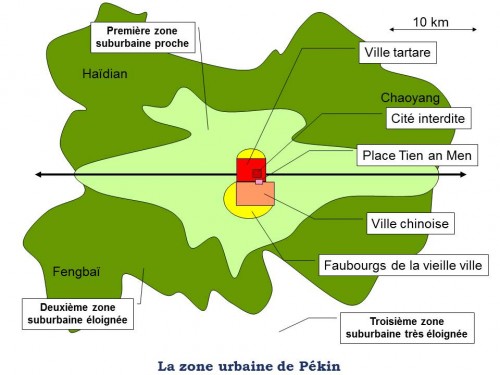

Comme cela a déjà été précisé, ce modèle, arbitrairement dénommé « Européen », est caractéristique des zones urbaines dont la fondation est très ancienne et que l’on rencontre, pour l’essentiel, en Europe et en Asie. Ainsi, la ville de Pékin, dont le plan est présenté ci-dessous, s’organise de manière concentrique, avec sa vieille ville, ses autoroutes circulaires et maintenant ses villes secondaires comme le font les grandes villes européennes.

07:12 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, géographie, ville, population, sociologie |  Imprimer

Imprimer

30/06/2013

La dernière traque

L’art de la guerre est l’utilisation du vide. Ne voir que le plein des armées conduit à l’affrontement avec ses risques d’échec ou au moins de blocage. La manœuvre consiste à utiliser le vide pour s’emparer du plein. Celui-ci tombe comme un fruit mûr.

Le même constat est fait dans "Le rire de l’ogre", ce roman de Pierre Péju dans lequel Dodds dit : « Une sculpture, bien lourde, bien dure, c’est aussi à ça que ça sert : à révéler du vide. Tu vois l’espace entre les formes, c’est aussi une forme ».

De même encore, on ne se sent vivant que lorsqu’on se débarrasse de ses propres richesses. La difficulté de tout être vivant est de trouver cet équilibre entre la connaissance par l’expérience que donnent les années et l’amour ou la confiance qu’apporte une virginité à entretenir. Le noir et le blanc. Le blanc seul n’a pas de sens, il n’est que vide. Le noir seul est également vide. L’harmonie naît de cet équilibre entre le blanc et le noir, la marque d’une vie sous le regard de Dieu.

Selon les âges il appartient à l’homme de mettre l’accent sur un ou l’autre aspect. Il appartient à l’homme jeune de construire sa personnalité. Mais il lui faudra un jour ou l’autre la remettre en question sous peine de ne plus avancer. Il lui faudra se déconstruire pour poursuivre son enrichissement. Il devra abandonner certaines richesses physiques ou psychologiques (ses passions ?) pour progresser sur le chemin de la vie, et cela jusqu’à son dernier jour. Mais comment atteindre cette virginité d’esprit lorsque ces richesses sont grandes ? Plus l’on a reçu, plus il est difficile de ne pas s'enfler.

Méditer, c’est l’art de redécouvrir sa virginité, de redécouvrir le vide entre les pleins, c’est un art de guerrier. La dernière traque : celle de son propre fantôme fabriqué de toute pièce, qui n’est qu’apparence et fumée.

07:20 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, humain, spiritualité, vide |  Imprimer

Imprimer

29/06/2013

Le mot

Un poème, c’est avant tout un mot...

On peut ne pas se le dire

Mais ce mot qui enclenche les autres

Tourne en vrille dans la tête

Et fait fuir toute autre considération

Table rase, l’orage s’accumule

Et naît le tourbillon devenant tornade

Les mots jaillissent en vagues

Un vocable en attire un autre

Ils montent à la diction

Et s’échappe par bulles

Ferme tes écoutilles !

Soigne ton extinction !

Attend que jaillisse à nouveau

De l’obscurité le trait vivant…

Retour sur soi-même

Carré noir sur fond noir

Dans cette boite magique, je pêche

Ils prennent forme en sortant

Et chaque fantôme devient vrai

Mais ce ne sont bien que des spectres

Qui torturent la nuit de l’esprit

Ils dansent jusqu’à la fin

Mais peuvent s’arrêter instantanément

Panne sèche, train fantôme

La vapeur ne l’alimente plus

Et vous restez en équilibre

Sur un pied ou un pas

En attente d’une suite

Yeux fermés, bouche close

Vous répandez le noir

Autour de la vrille perdue

Plus rien ne jaillit de cette obsolescence

Relire, corriger un mot, une phrase

Mais rien ne vous fera changer

Ce que l’orage vous a dicté

Le mot s’est envolé

Il est temps de laisser le lecteur

Et de retomber lourdement

Le nez dans l’herbe du diable

07:31 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

28/06/2013

Oublier le temps

Il est des moments où le vide s’installe en soi. La machine ne tourne plus rond. Elle se laisse gagner par l’indolence, l’inertie, le désaveu. Se lever pour penser non pas « A quoi bon », mais plutôt pour se dire « Plus rien ne me monte à l’esprit ». La grande platitude s’empare de vous. La plaine rase jusqu’à l’horizon. Vous êtes réduit à ce morceau de chair affaissé qui regarde autour de lui sans rien voir. Le monde a perdu sa brillance ou la connexion ne se fait plus avec votre cerveau. Vous zappez sans cesse entre vos pensées sans parvenir à vous fixer. Les images défilent puis s’estompent, remplacées par d’autres. Rien n’arrête cette ronde insensée.

Et peu à peu vous êtes gagné par un mal être indéfinissable, une sorte de mal de cœur qui vous monte dans la gorge et vous dit : « Vois cet être démantelé, comment vit-il encore ? » Vous fermez les yeux et la nuit vous envahit. Le trou, large, béat, vous entraîne dans les profondeurs de cet être las que vous n’imaginez pas comme étant vous-même.

Votre seul refuge : être là, présent, ici. Ne rien laisser surgir de votre esprit. Oublier toute pensée (si c’est possible !), s’enfouir dans ce lit immense de l’abandon de soi et reposer en oubliant le temps.

Oh, et puis pourquoi pas ? Ecoutez dans votre errance la pavane de Gabriel Fauré :

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=sWW7pfXlYLY&NR=1

07:53 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychologie, mal-être, malaise |  Imprimer

Imprimer

27/06/2013

Le rire de l’ogre, roman de Pierre Péju

Beaucoup y ont vu un roman sur la guerre, d’autres un roman d’amour impossible entre Paul Marleau et Clara, d’autres enfin une méditation sur le mal à travers ses différentes formes. Histoire d’un siècle au travers de la vie d’un homme et de ceux qu’il côtoie. Comme dans La petite chartreuse, on entre difficilement dans le récit et l’on s’ennuie. Mais progressivement on prend conscience de l’intérêt du livre. Pour ma part, je n’en retiens que l’aspect lié à Paul Marleau en tant que sculpteur et à la sculpture. De très belles pages sur cet art difficile, physique et sensuel :

d’un homme et de ceux qu’il côtoie. Comme dans La petite chartreuse, on entre difficilement dans le récit et l’on s’ennuie. Mais progressivement on prend conscience de l’intérêt du livre. Pour ma part, je n’en retiens que l’aspect lié à Paul Marleau en tant que sculpteur et à la sculpture. De très belles pages sur cet art difficile, physique et sensuel :

Dodds glisse ses mains dans les fentes qu’il a pratiquées dans le ventre et le torse de ses statuts. – Tu vois, mon truc, ça consiste à saisir la réalité par ses trous ! (…) Je m’écarte, je prends du recul, et ce que je vois, c’est l’espace que ça fait apparaître autour… Une sculpture, bien lourde, bien dure, c’est aussi à ça que ça sert : à révéler du vide. Tu vois l’espace entre les formes, c’est aussi une forme. (...)

Je comprends comment on peut sculpter une ombre, l’ombre du soir, la nudité, la souffrance et même… la pensée. Je comprends que ce n’est pas l’artiste fiévreux qui fabrique une femme de pierre. C’est une femme accroupie, une femme en pleurs, une femme damnée ou une femme-cuiller qui s’arrache elle-même à la matière, qui s’accouche elle-même à l’aide des mains du type qui se prend pour le maître des formes. (...)

… je ne peux alors que cogner, trouer, dégrossir et faire éclater de gros morceaux de matière, priant en même temps cette matière de me résister le plus possible. Car je ne désire ni victoire ni défaite. Les éclats giclent dans mes lunettes de protection, m’écorchent le front. Mes reins me brûlent. Mes omoplates vont se briser, comme mon coude, comme ma mâchoire. Mon pouce et mon poignet me font mal à gueuler. Je deviens à la fois la force et la roche. Je deviens le point d’impact et le vide ricaneur. Je gueule, mais au moins, tant que je cogne, je disparais !

Il est rare de lire des romans qui entrent dans le processus de création d'une œuvre. Pourtant quoi de plus beau de décortiquer ce travail, d’en saisir les subtilités, les hésitations, les joies et les douleurs. Et lorsque cette création est un acte physique autant que conceptuel, l’homme s’accomplit de lui-même dans l’effort et l’ignorance du résultat.

06:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, guerre, amour, art, sculpture |  Imprimer

Imprimer

26/06/2013

Urbanisation

Entrelacée avec les autres, chaque partie s'oriente cependant de manière propre à partir du centre. Celui-ci est le noeud des relations à la fois de dépendance et d'opposition. Symbole de la vie urbaine moderne où chaque quartier semblable aux autres se distingue par une entité psychologique propre et une réalité physique homogène.

07:16 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, optique art, peinture contemporaine, dessin |  Imprimer

Imprimer

25/06/2013

Matin ensoleillé

Réjouis-toi, le soleil est entré dans ta maison

Il a envahi les recoins les plus sombres

Les fleurs ont perdu leur tristesse

Pour ne plus montrer que leur sourire

Au monde qui se perd dans les couleurs

Et toi, tu es là, assise au coin de la fenêtre

A regarder passer les oiseaux un à un

Vers les grands haubans des pins de la forêt

Qui restent sombres sur leurs tapis d’aiguilles

Les pas qui y courent ne parlent pas

Comme ceux de la fillette qui te regarde

As-tu cherché à voir où courait le monde

Celui des aveugles, des malades, des mourants

Vers un carré de lueur d’or et de verre

A travers une petite lucarne percée dans le grenier

Sens-tu que le soleil à pourtant perdu

Les longues journées d’hiver

Où il montrait un rayon conquérant, mais chétif

Ces journées que nous passions dans l’espoir

De l’apparition de la flèche d’or

Qui courait sur la blancheur des champs

Ouvre la fenêtre, ouvre ta porte

Sors dehors et ris aux oiseaux

Pour leur montrer que tu as compris

Que la lumière est revenue

Toute puissante et divine

Pour nous montrer le chemin à suivre

Cours dans la forêt pour surprendre

Un rayon qui l’aurait transpercé

Cours le long des rues de la ville

Toujours tristes, mais aujourd’hui gaies

L'étincelle cherche la couleur des femmes

Et l’impudence des hommes

Pour faire entendre leurs bruits

Si éclatants lorsque le jour s’épanouit

07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

24/06/2013

La zone urbaine et sa modélisation

En 1800, 2% seulement de la population mondiale vivait dans une ville. Il y a encore 50 ans, la grande majorité de cette population était rurale. en 2007, le nombre de citadins est devenu supérieur à celui des ruraux, selon le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP). Plus de 3,3 milliards d’êtres humains sur les 6,5 milliards d’habitants que compte notre monde, sont regroupés dans des zones urbaines et les démographes prévoient qu’en 2030 cette proportion devrait dépasser 60%. Actuellement, on compte 24 mégapoles de plus de dix millions d’habitants, alors qu’il n’en existait que 4 en 1975. Les pays latino-américains sont actuellement les plus urbanisés. Mais l’Asie de l’Est et du Sud va probablement prendre la première place en raison de son fort taux de croissance prévisible durant les 30 prochaines années. La plus grande mégapole sur notre planète est Tokyo qui compte environ 30 millions d’habitants. New York ne se situe plus qu’en 4ème ou 7ème position, selon les auteurs, avec plus ou moins 20 millions. Entre ces deux villes ce sont les mégapoles d’Asie et d’Amérique du Sud qui prennent le pas (Séoul, Dacca, Bombay, Sao Paulo, Mexico). Ce classement n’est qu’approximatif puisqu’il n’existe pas de recensement au niveau mondiale au cours d’une même période. L’Union européenne fait piètre figure dans ce bilan puisqu’on ne trouve que trois villes de plus de dix millions : Essen, mégalopole regroupant plusieurs villes allemandes, l’agglomération parisienne et Londres avoisinant les dix millions.[1]

La notion de ville représente un concept propre, à l’opposé de la notion d’agglomération, beaucoup plus vague. Mais, aujourd’hui, il est souvent plus approprié de parler de zone ou d’aire urbaine, notion géographique utilisée en urbanisme. Si l’on considère la zone urbaine comme un tout, on parlera de métropole, c’est-à-dire d’une ville concentrant une population importante, disposant de pouvoir de direction dans les domaines économiques et financier, coordonnant des activités industrielles et tertiaires, dotée d’un réseau urbain et accumulant des emplois stratégiques. Plusieurs zones urbaines peuvent se rejoindre pour former une conurbation, ensemble de villes unies par l’extension de leurs bâtis respectifs (développement de leurs banlieues) et entre lesquelles s'établit une complémentarité et une répartition des fonctions. En France, seule l'ensemble Lille-Roubaix-Tourcoing correspond à cette définition ; en Allemagne, la Ruhr en est un bon exemple. Généralement ces conurbations s’accompagnent de périurbanisation, voire de rurbanisation, terme inventé en France dans les années soixante-dix, qui désigne la progression de l'habitat des citadins dans les zones rurales autour des grandes villes.

Au-delà des métropoles, les très grandes agglomérations peuvent être qualifiées de mégapole, agglomération dont le seuil a été fixé par l’ONU à 8 millions d’habitants et qui abrite en son sein des centres de décision importants. Enfin, l’on trouve des mégalopoles (du grec megas, megalos, « grand » et polis, « ville ») qui sont des espaces urbanisés polynucléaires formés de plusieurs agglomérations dont les banlieues s'étendent tellement qu'elles finissent par se rejoindre, et cela sur de longues distances. Ce concept a été proposé par le géographe français Jean Gottmann[2], qui définit la "Mégalopolis" par la région urbaine s'étendant entre l'agglomération de Boston et la conurbation Baltimore-Washington, comprenant les agglomérations de Hartford, de New York, et de Philadelphie, ainsi qu'une multitude de villes de plus de 100 000 habitants, sur la côte est des États-Unis. On retrouve parfois l'expression BosWash (composée par la première syllabe du nom des deux villes situées aux extrémités). Cet ensemble urbain s'étale sur plus de 800 km du Nord au Sud, avec une population estimée à quelques 65/70 millions d'habitants.

¨ La modélisation des zones urbaines

Chaque civilisation a produit un mode d’organisation urbain spécifique : largeur des axes de circulation, nature des matériaux de construction, hauteur des immeubles, habitat lâche ou resserré font que les facteurs de l’équation « ville » fluctuent ; de même, la culture des habitants, la nature des populations urbaines (homogènes, multiculturelles, en paix ou en confrontation perpétuelle) contribuent à donner à chaque ville son originalité.

Par ailleurs, la perception de la zone urbaine est complexe du fait de son caractère multidimensionnel. Le géographe, le sociologue, l’urbaniste, les pouvoirs publics et leurs services, les militaires ont chacun leur approche spécifique, qui, souvent indépendantes les unes des autres, ne rendent pas compte de la zone urbaine dans sa plénitude. Il est donc nécessaire de les croiser pour aboutir à une vision interdisciplinaire plus représentative de la réalité dans sa globalité.

Malgré leurs spécificités, les zones urbaines ont cependant certaines caractéristiques qui permettent de les regrouper en quelques grandes catégories et de mettre progressivement au point leur modélisation.

Cette modélisation a commencé avec l’école de Chicago qui qualifie les villes de « laboratoire social », en les étudiant sous l’angle de la répartition dans l’espace des communautés et des classes sociales. Elle met au point le concept d’aire naturelle, secteur ou quartier de la ville. Il « naît sans dessein préalable et remplit une fonction spécifique dans l’ensemble urbain ; c’est une aire naturelle parce qu’elle a une histoire naturelle ». Ces aires trient les populations en fonction de leur appartenance culturelles, sociales ou d’un statut propre. Puis apparaît le concept d’aires concentriques dont la théorie a été établie par Burgess qui insiste non pas sur la totalité de la ville, mais sur son homogénéité née de la complémentarité entre les différentes aires. Ainsi la ville est divisée en zones naturelles (unité territoriale dont les caractéristiques distinctes, physique, économique et culturelle, sont le résultat de processus sociaux non planifiés) résultant de processus de domination, d’invasion et de succession. Ils observent que les groupes communautaires passent des zones détériorées vers des zones résidentielles plus aisées au fur et à mesure de leur intégration et promotion sociale. Le processus déterminant est la compétition pour l’espace, si bien que l’organisation économique est une organisation écologique, une sous-structure naturelle et inévitable de la société.

Dans les années 90, les villes changent et il convient de revoir les modèles traditionnels de métropole unicentrée. Ainsi les New Cities de R. Fishman (1990) sont-elles des régions urbaines déferlantes dont l’unité de mesure n’est plus le bloc, mais le « corridor de croissance » long de 50 à 100 miles.

Dans les années 2000, l’école de Los Angeles initie à la géographie postmoderne. Il s’agit d’aller au-delà de la matérialité superficielle, des formes concrètes susceptibles seulement de mesure et de description, de la recherche de régularité qui réifie l’espace : « l’organisation spatiale de la société est présentée de telle sorte qu’elle apparaît socialement inerte, un produit de la friction de la distance, de la relativité de la localisation et des axiomes d’une géométrie dépolitisée. Le temps et l’espace, comme le marché ou la structure sociale, sont représentés comme des relations naturelles parmi les objets, explicables objectivement en termes de propriétés physiques »[4]. Le modèle de Los Angeles devient le modèle américain qui va finalement façonner l’ensemble des grandes villes du monde.

Alors quels sont ces grands modèles de zone urbaine ?

Suite prochainement.

07:13 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, géographie, ville, population, sociologie |  Imprimer

Imprimer

23/06/2013

Danse au sommet du monde

L'oeil toujours regarde le mouvement, même noyé dans la jungle urbaine. Quoi de plus commun qu'un tel immeuble ! En haut se joue la vie, la séduction et la continuité. Et l'oeil s'en repait : la tonicité de la danse submerge la verticalité du béton.

Encre de Chine et lavis, un beau moyen d'expression.

07:46 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, encre de chine, danse, société |  Imprimer

Imprimer