17/07/2013

Vers un modèle général des zones urbaines

La postmétropole est définie, selon Edward W. Soja[1], par six caractères principaux :

. une très grande hétérogénéité de l’espace urbain, ramenée trop souvent et trop simplement au « multiculturalisme », et qui conduisait Charles Jencks (1993) à employer le mot d’hétéropolis ;

. un processus de désindustrialisation-réindustrialisation : destruction des anciennes usines fordistes et leur remplacement par de nouveaux districts industriels ;

. un étalement urbain qui brouille les catégories traditionnelles d’urbain, suburbain, et non urbain, qui caractérisaient le vocabulaire classique de l’analyse urbaine, et qui a justifié l’emploi du terme d’exopolis ;

. le remplacement de la classification selon les catégories socioprofessionnelles de la population active par des marchés de l’emploi de plus en plus segmentés, ce qui s’accompagne de la pérennisation d’une catégorie sociale défavorisée et dépendante, qui constitue, à droite comme à gauche, l’enjeu le plus préoccupant de toute réflexion sur la restructuration urbaine ;

. l’intensification du contrôle social et spatial, lié à une « écologie de la peur » et au développement d’un urbanisme sécuritaire (la substitution de la police à la polis, dit Soja), ce qui entraîne d’un côté le perfectionnement des techniques de surveillance et de contrôle territorial, et de l’autre les différentes formes de protection et de fortification d’espaces (les espaces fermés) ;

. la disney-worldialisation de la ville : dans une sorte d’hyper réalité, les parcs à thème, les centres commerciaux entretiennent une confusion entre le réel et l’imaginaire, à propos de laquelle Jean Baudrillard parle de la « précession des simulacres ».

Il faut dire que Baudrillard et les autres sociologues français de la fin du siècle ont largement inspiré la géographie postmoderne américaine. La Question urbaine de Manuel Castells (1972) a été traduite en anglais en 1977, et La Production de l’espace d’Henri Lefebvre (1974) en 1991. Pour rendre compte du caractère instable de l’espace urbain, partagé entre la suburbanisation, la métropolisation et la fragmentation politique, Castells avait parlé de ville sauvage pour désigner ce que Soja appelle la postmétropole, mais ce qui importe plus que cette modification des structures de l’espace à ceux qui se définissent comme postmodernes, c’est la rupture épistémologique. Castells l’exprimait par sa critique de l’École de Chicago, pour laquelle, selon lui, « la ville tenait lieu d’explication », dans un raisonnement circulaire ignorant du contexte politique sur « un espace théorique qui n’était défini que par la spécificité de son objet »[2]

Ainsi, l’on constate que plus la mégapole est importante, plus ses points communs avec ses homologues sont nombreux. Partant d’un modèle européen, américain, du style Chicago, ou colonial, elle devient fractale avec ses villes nouvelles environnant son espace, reliées par des voies de communication de plus en plus denses, jusqu’à former un Archipel mégalopolitain mondial que le géographe français Olivier Dollfus a théorisé en 1996 :

« L'archipel mégalopolitain mondial (AMM), formé d'ensemble de villes qui contribuent à la direction du monde, est une création de la deuxième moitié du XX° siècle et l'un des symboles les plus forts de la globalisation liée à la concentration des activités d'innovations et de commandement. S'y exerce la synergie entre les diverses formes du tertiaire supérieur et du " quaternaire " (recherches, innovations, activités de direction). L'AMM marque conjointement l'articulation entre villes appartenant à une même région et entre grands pôles mondiaux. D'où cette émergence de grappes de villes mondiales […]. Les mégalopoles ont d'excellentes liaisons avec les autres " îles " de l'archipel mégalopolitain mondial (ce qui donne tout son sens au terme d'archipel) et concentrent entre elles l'essentiel du trafic aérien et des flux de télécommunication […]. 90% des opérations financières s'y décident et 80% des connaissances scientifiques s'y élaborent. Ces " îles de l'AMM " sont pour l'instant au nombre d'une demi-douzaine. " L'AMM ne se réduit pas à un ensemble de métropoles créatrices d'activités, de richesse et d'innovations, même juxtaposées ou reliées entre elles. En effet, les notions de territoire et de distance tendent à s'effacer devant le réseau dont le principe de fonctionnement est la connexité et non plus la continuité. Dès lors, les villes de l'AMM ne doivent plus être considérées comme des centres qui polarisent des territoires nationaux dans un modèle centre-périphérie, elles ne forment donc plus un réseau de centres, mais au contraire des pôles qui fonctionnent en réseaux. »[3]

[1] Edward W. SOJA, Postmetropolis, 2000, Malden (Mass.) : Blackwell, 440 p.

[2] Yves GUERMOND, Université de Rouen, « Géographie postmoderne et/ou ville postmoderne », L’espace géographique, Belin, ISBN 2701137306, 96p., p.59 à 60.

[3] Disponible en ligne sur : http://marienaudon.free.fr/auteurs.html (date d’accès : 14 août 2008).

07:59 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urbanisation, urbanisme, population, démographie, géographie, mégalopole |  Imprimer

Imprimer

10/07/2013

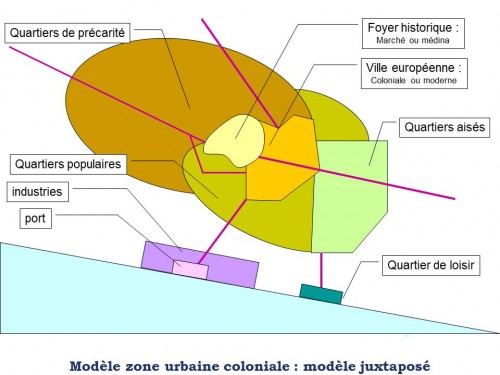

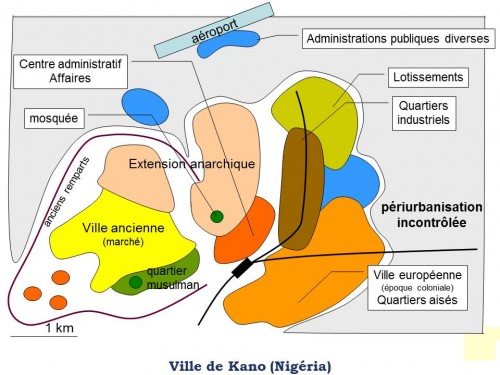

Le modèle juxtaposé, dit colonial

Le troisième modèle que l’on peut dégager regroupe les caractéristiques d’une ville traditionnelle, à laquelle s’est accolée, à l’époque coloniale, une ville créée de toute pièce par le colonisateur. Il oppose la ville européenne à la ville indigène, les quartiers blancs et les quartiers autochtones. La ville africaine précoloniale correspond en Afrique du Nord à la Médina (Tunis ou Casablanca, Casbah à Alger), présentant une forte densité, un plan complexe de ruelles, avec mosquées et souks.

En l'absence de ville précoloniale, la ville indigène se compose d'un habitat proche de l'habitat rural, le "village", au plan géométrique ou anarchique. La ville coloniale drainait les richesses de l'arrière-pays vers la côte. Elle était le lien avec la métropole et le colonisateur a rarement développé des relais vers l'intérieur du pays : d'où le gonflement actuel de ces villes qui cumulent les fonctions et attirent les populations rurales.

Ces zones urbaines tiennent donc du modèle « européen », pour ce qui est de l’importance du centre, et du modèle « américain » par l’étalement que l’habitat précaire, dans un schéma souple et évolutif. Celui-ci ne fait évidemment pas l’objet d’une planification.

Le cœur de la ville « coloniale » est double et sa morphologie urbaine est fondée sur la différenciation socio-économique des quartiers. Le centre-ville juxtapose des quartiers anciens, surpeuplés, dégradés et paupérisés, à un centre récent qui comprend des quartiers résidentiels souvent formés de somptueuses villas où vivent grands commerçants et hauts fonctionnaires, protégés par des gardiens armés, et le quartier des affaires qui se compose dorénavant de buildings et de tours à la manière américaine. L’organisation interne de la ville est extrêmement diverse, dans la mesure où ces quartiers peuvent être légaux ou non, équipés ou non, planifiés ou spontanés, en voie de « durcification » ou de « déguerpissement ». La ville « indigène » est bâtie avec des matériaux précaires, soit traditionnels (végétaux, pisé), soit de récupération (cartons, tôle ondulée, bâches). Elle s’agrandit sur des espaces laissés libres par l’urbanisation, souvent à cause de leurs piètres qualités (pentes fortes des favelas, zones inondables à Johannesburg, décharges au Caire ou en Inde, jonques en Asie du Sud-est). Les plus pauvres peuvent également chercher à se rapprocher des zones d’emploi : zones industrielles (Delhi), proximité des gares de taxis collectifs (Johannesburg).

L’Afrique constitue un cas particulier dans ces villes dites coloniales. Elle est encore peu urbanisée (35% de population, 6% de la population urbaine mondiale), mais elle connaît la croissance urbaine la plus rapide. La population totale de l'Afrique a plus que triplé entre 1950 et 1997, mais celle des villes a été multipliée par 11, passant de 22 à 250 millions. Selon les projections de Nations Unies plus d'un Africain sur 2 vivra en ville en 2020. Le Caire a augmenté de 7 millions de 1950 à 1990 (multiplié par 11,2), Kinshasa est passée de 165.000 habitants à 3,6 millions ; des villes comme Abidjan ou Dakar représentent plus de 25% de la population totale du pays. Cependant, comme l'Afrique est également le continent le plus pauvre, cette urbanisation brutale conduit à un tableau contrasté : d'un côté des problèmes multiples liés à des infrastructures incomplètes ou congestionnées, de l'autre, des fonctions économiques qui font des villes des pôles de développement. En Afrique, lorsqu’une ville voit sa population doubler, l’espace qu’elle consomme triple. Des villes simplement millionnaires en habitants, comme Bamako ou Ouagadougou, dépassent déjà en superficie des métropoles européennes trois ou quatre fois plus peuplées.

Dans certains pays au développement avancé, on copie le modèle américain des quartiers d’affaires pour afficher implicitement par ce biais une puissance « à l’américaine ». Ainsi, l’affirmation des villes de l’Asie-Pacifique, en perpétuelles reconstructions, passe par une course au building le plus haut. Ce rapport au passé urbain est à mettre en relation avec une certaine américanisation des modes de vie : grande mobilité des activités urbaines, affaiblissement de la mixité sociale des quartiers, forte distinction de la destination des espaces (CBD , résidentiel, industriel), développement vertical des centres-villes, étalement des agglomérations même si l’automobile n’est pas encore le mode de transport dominant dans les zones concernées. Cependant, dans ces villes, les municipalités manquent d'argent en raison de la pauvreté et de la grande jeunesse de la population qui limitent les rentrées fiscales. Aussi leur gouvernance pose-t-elle de nombreux problèmes : le manque d'infrastructures de base (eau, électricité, transports), le ramassage des ordures, absent de nombreux quartiers, l'insalubrité des quartiers populaires s'opposent à la propreté et au luxe des quartiers résidentiels ou d'affaires récents. La délinquance et même la violence liées à la misère sont permanentes, les pollutions sont multiples.

Pour ce même modèle, il convient de souligner le cas particulier de l’Amérique latine où l’on trouve peu d’habitat individuel et où les villes sont presque exclusivement constituées d’immeubles, par peur des violences urbaines comme les enlèvements. Cette configuration atypique a pour effet de maintenir de fortes densités (São Paulo est sans doute la ville du monde qui compte le plus de gratte-ciel).

07:11 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urbanisation, urbanisme, population, démographie, géographie, mégalopole |  Imprimer

Imprimer