01/02/2014

Quel idéal ?

Un idéal ne peut exister concrètement. Il n’a qu’une existence intellectuelle et ne peut être vécu ou éprouvé par les sens. C’est en cela que de nombreux contemporains estiment qu’il est plus logique de voir le monde dans sa réalité (sa seule vérité : le monde est ce qu’il est et rien d’autre), que dans une vision en devenir permanent, jamais aboutie, toujours en mouvement, mais qui fait rêver et permet d’atteindre plus que le constat d’une triste réalité.

Mais ce n’est pas si simple. En principe, on distingue les partisans d’un idéal imaginaire, teinté de morale et de règles, et les partisans de la seule réalité qui est le guide utilitaire des actions à entreprendre. On peut aller plus loin et même dire, la pratique contre la théorie. En fait, le réel est tout autre. C’est le propre de l’homme, par rapport à l’animal, de se constituer un idéal. Ceux qui luttent contre les idéaux moraux le font au nom d’un autre idéal, le pragmatisme, l’utilitaire et l’adaptation à la situation ou pour une idée opposée de l'homme. Au nom de ce nouvel idéal, ils se défendent de toute idéologie et par là même deviennent idéologues, adoptant des règles contraires à ce qui les avaient auparavant animés.

Alors, une fois de plus, la loi du juste milieu s’impose. Il n’y a pas de vérité dans les extrêmes. Les règles doivent accepter des transgressions, sans cependant être remises en cause et sans que l’exception deviennent règle.

07:42 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, idéologie, principe de réalité |  Imprimer

Imprimer

30/01/2014

Se garer en ville

Il est des jours où tout est simple parce que vos perceptions sont démultipliées. Ainsi en est-il lorsque vous garez votre voiture en ville.

Habituellement vous vous y reprenez à deux fois et même plus, n’arrivant pas à trouver le bon angle d’attaque, la courbe majestueuse à effectuer pour vous glisser sans contact entre deux voitures et le trottoir. Cela vous rappelle les prisons américaines que l’on voit dans les vieux films : trois murs, une grille à travers laquelle le détenu passe avidement les bras comme pour aspirer une brassée d’air pur. Vous vous laissez balloter entre les parechocs ou vous cognez trop vite sur la pierre sèche du trottoir sans comprendre pourquoi vous n’arrivez pas à entrer. Vous êtes comme l’incarcéré qui se fait parfois projeter par ses codétenus entre les trois murs et la grille. Vous avez cependant l’avantage d’être dehors et vous cherchez à vous glisser dedans. Le prisonnier est hélas dedans et voudrait bien sortir dehors. Toute autre ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ne saurait être que fortuite.

Mais d’autres jours, plus rares et délicieux, vous faites preuve d’une intensité extraordinaire de conscience. Dieu vous glisse une goutte d’huile sur le corps et vous guide hardiment dans ce coin obscur sans que vous vous en rendiez compte. Pourtant rien ne vous y prépare. Vous n’avez aucune acuité supplémentaire avant de commencer à tourner votre volant à droite pour laisse l’avant de la voiture partir à gauche pendant que son arrière-train accepte de chercher une place sur sa droite. Vous avez la sensation de vous assoir sur un fauteuil non rempaillé dont les montants de bois vous rentrent dans les fesses. Alors vous vous contorsionnez pour trouver une agréable assise. Nouveau coup de volant, à gauche cette fois-ci, qui vous permet d’entrer en catimini dans l’espace promis et envié. Vos sensations s’exaspèrent. Vous avez des picotements au bout des doigts, des pieds et de votre postérieur qui vous avertissent de l’approche de l’obstacle et vous font l’éviter. Vous vous sentez grandi, vous redressez la tête qui vous sort du cou et vous permet de mesurer la distance entre la roue arrière et le trottoir. Alors d’un geste sublime vous tournez à nouveau votre volant à droite pour caser le reste de votre corps entre les parechocs, avec douceur, sans heurt, entrée triomphale dans cet antre de paix qu’est la place qui vous a été offerte par un collègue parti quelques instants plus tôt. Vous n’avez pas encore conscience de cette agilité des sens qui vous a permis cette glissade bienheureuse dans un créneau étroit.

Au moment de couper le contact, un silence impressionnant se fait en vous. Tout devient fluide, vous baignez dans le bonheur qui est à portée de main. Votre cœur se dilate et devient une grotte qui résonne du moindre bruissement, votre vue s’affine jusqu’à vous montrer ce que vous ne voyez jamais, un fil d’araignée qui s’étire entre le tableau de bord et le parebrise. Il luit au soleil et vous dit : « Oui, elle est belle la vie, belle de ces petites choses sans intérêt qui lui donnent du sel et en font un plat goûteux que vous dégustez en une seconde qui devient l’éternité avant de retrouver la gaucherie de tous les jours et de sentir, en vous passant la main sur la joue, votre barbe qui pousse ».

– Et d’où vous est venue cette idée d’écrire sur un fait aussi simple ?

– Cela s’est imposé à moi au réveil, au moment où je posais le pied par terre, comme une illumination soudaine que je n’ai eu qu’à transcrire.

07:27 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, réalisation, bonheur, éternité |  Imprimer

Imprimer

20/01/2014

L'odeur du thé et de la biscotte

Il fait nuit. C’est le matin, tôt encore. Il se lève dans le noir. La lueur blafarde du réverbère accroché à la maison lui suffit. Moment du retour. Une heure plus tard, il monte dans sa voiture et roule vers la gare. Il est réveillé. Mais en lui sommeille une nostalgie, celle de la campagne sur laquelle se lève doucement le soleil dans un ciel nuageux. Oui, retour à la ville. Arrivé au parking, il ferme sa voiture. Il aperçoit un couple de vieilles personnes qui font de même, avec un peu moins d’énergie. Il redresse la tête, heureux de se sentir encore jeune. S’il s’écoutait, il partirait en courant. Prendre son billet télépayé au guichet automatique, sortir de la gare, faire quelques pas dehors, puis revenir parce qu’il fait froid malgré tout. Il va s’assoir à côté de la marchande de journaux.

Il y a peu de gens. Le couple rencontré sur le parking est là, en attente du même train, probablement. La lueur crue des néons forme une auréole pâle. Un léger bruit de moteur dans une pièce voisine l’assourdit légèrement. Cette ambiance contribue à son endormissement. Il est dans une coquille de verre. Il regarde comme dans un film les mouvements dans la gare. Va et vient des voyageurs, peu nombreux. Premier regard pour le tableau d’affichage, électronique maintenant. Puis vers le guichet où deux personnes attendent pendant que la troisième fait face à l’employé. Tiens, un nouveau couple entre. Lui, encapuchonné dans un K-way, sombre. On ne voit que deux yeux noirs et une barbe grise. Il laisse tomber ses bagages, pose son sac à dos, retire sa capuche pendant que sa compagne s’installe. Il est mince, plus qu’il ne le pensait. Il sort un téléphone, écoute le répondeur, et vient s’assoir à ses côtés.

Une odeur de thé, mêlée à celle d’une biscotte sans doute. Elle l’envahit, le réveille, aiguise ses sens, le plonge dans des images d’enfance et dans une présence renforcée. Là, dans cette gare, il renaît aux odeurs, comme si depuis longtemps il ne savait plus l’odeur de la vie. Peut-être est-ce parce qu’il a lu il y a deux jours une nouvelle de Tonino Benacquista intitulé le parfum des femmes (Tonino Benacquista, Nos gloires secrètes, Gallimard, 2013, p.111). Le narrateur en est un nez, très agé, seul, désemparé, qui fait connaissance avec sa voisine, une petite jeunesse, charmante. Elle sonne chez lui pour l’inviter et faire connaissance. Il parle, elle l’écoute. Elle parle, il l’écoute. Et chaque jour, lorsqu’elle descend l’escalier pour se rendre à son travail, il est derrière la porte, ouvre et lui dit bonjour. Un jour il lui donne un flacon de parfum qu’il a fait à son intention. Elle descend tous les matins avec son odeur. Quelques jours plus tard, elle lui demande :

– Dites, Monsieur Pierre, comment était Coco Chanel, dans la vie ? »

– J’ai envie de vous sentir, Louise.

–… Me sentir ?

–Vous sentir.

Elle sourit, interloquée. Innocente. Elle ne sait pas ce que le mot sentir recouvre. Quand, en fait, il recouvre tout. (…) Elle se lève, défait le premier bouton de son corsage, s’approche de moi. Et m’offre sa gorge.

– Ça, je l’ai depuis longtemps. Ce que je veux, c’est votre odeur brute. Votre essence même. L’essence de Louise. Celle qu’aucune fragrance n’a jamais altérée. C’est tout votre être que je veux.

– … ?

– Qu’avez-vous à craindre d’un vieillard comme moi ? Je ne vous toucherai même pas, ça ne prendra qu’un instant, et plus personne au monde ne vous sentira comme je l’aurai fait. Je vous aurai sentie.

Elle se lève, abasourdie, et quitte le salon en claquant la porte.

Elle évite maintenant de descendre le matin à la même heure. Elle passe plus tôt, discrètement. Il comprend. Trois jours plus tard, elle sonne à la porte. Elle entre vêtue d’une robe blanche. Elle se tint debout au milieu du salon. Elle laisse tomber sa robe à ses pieds, et s’étend sur le canapé. (…) J’approche mon visage, les yeux clos et, sans doute pour la dernière fois de mon existence, je rassemble toute ma science, toute la ferveur qu’il me reste.

Tout commence par une note de tête à forte tonalité ambrée, au départ boisée, puis balsamique. Suivie d’une variation de jasmins intenses, avec une trace de benjoin de Siam, suave, d’une grande ténacité. Puis une pointe de bois de santal stabilise un étrange mélange de civette, animale, intense, et un trait de vanilline qui constitue déjà la note de cœur. La note du fond, irisée, se prolonge dans un juste équilibre de cardamone et d’essence de litsea persistante.

Une éternité plus tard, j’ouvre les yeux.

Encore ivre d’elle, je la vois saisir sa robe au passage et disparaître.

07:06 Publié dans 11. Considérations diverses, 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, nouvelle, impression, réminiscence |  Imprimer

Imprimer

09/01/2014

L'art et la création

Au fond, qu’est-ce qui nous incline à créer dans le domaine de l’art ?

Il ne s’agit pas d’améliorer la pratique du monde, c’est le domaine de l’artisan. Il ne s’agit pas non plus, du moins directement, de s’enrichir, c’est le domaine des profiteurs.

L’artiste crée parce que la création l’élève. A la fois, elle le sort de lui-même et le fouille au plus profond de son existence. Elle le sort de lui-même parce qu’elle l’oblige à se dépasser par le travail, l’émotion, la réflexion. C’est une hygiène de vie autant qu’un plaisir rugueux. La création contraint et, par cette contrainte, enrichie. L’artiste exhibe dans le même temps de lui-même les derniers trésors enfouis : une idée, une impression, un sentiment qu’il va exploiter pour lui donner une forme artistique.

Pourquoi cette forme devient-elle artistique ? Parce qu’elle correspond à sa vision du monde et que cette vision est unique, comme chaque homme est unique. L’art, c’est l’ouverture d’un manteau pour se montrer nu devant les autres (j'ai toujours été frappé par cette image étonnante : à la sortie de l’hiver, à Moscou, le long des remparts, les femmes pour commencer leur bronzage, mettent un manteau de fourrure sur leurs dessous et vont s’installer au soleil, entrouvrant les poils du manteau pour réchauffer leurs chairs bleuettes).

L’art, c’est la création pure, sans réserve, dans laquelle on se donne jusqu’à l’ivresse ou la dépression. Pourquoi le fait-on ? Parce qu’on ne peut faire autrement. C’est un impératif catégorique ou, peut-être, pratique. L’artiste crée parce qu’il Est. S’il ne crée pas, il n’est pas. Sa vie ne vaut pas d’être vécue. Peu importe le résultat, c’est l’acte lui-même qui compte. Il peut être intellectuel, si l’on se veut écrivain. Il peut être sensitif si l'on est musicien. Il peut être sensuel, dans le cas du peintre ou, plus encore, du sculpteur. Dans tous les cas, il doit être créateur.

08:00 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, création, société, humanité, motivation, réalisation de soi |  Imprimer

Imprimer

02/01/2014

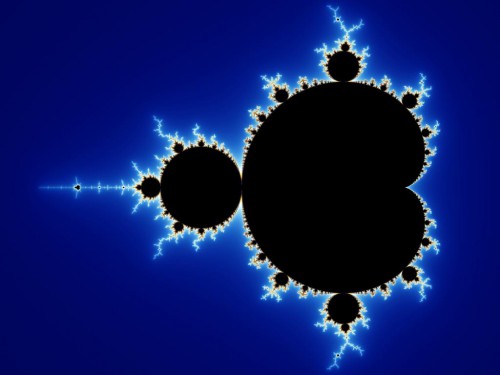

L'ensemble de Mandelbrot

L’ensemble de Mandelbrot c’est en premier lieu un dessin généré par un ordinateur. C’est une collection de points. Celle-ci contient des aires, mais également des courbes lisses, des filaments, des points d’où émanent de multiples branches, et d’autres choses.

L'ensemble de Mandelbrot tire ses origines de la dynamique complexe, un domaine défriché par les mathématiciens français Pierre Fatou et Gaston Julia au début du XXe siècle. La première représentation de cet ensemble apparaît en 1978 dans un article de Robert Brooks et Peter Matelski. Le 1er mars 1980, au centre de recherche IBM Thomas J. Watson (dans l'État de New York), Benoit Mandelbrot obtient pour la première fois, une visualisation par ordinateur de cet ensemble. En 1984, l'étude de l'ensemble de Mandelbrot commence réellement avec les travaux d'Adrien Douady et John H. Hubbard, qui établissent ses propriétés fondamentales et baptisent l'ensemble en l'honneur de Mandelbrot. (…) Dans le numéro d'août 1985 du magazine Scientific American l'ensemble de Mandelbrot est présenté au grand public comme « l'objet mathématique le plus complexe jamais découvert » et présente l'algorithme qui permet de le tracer soi-même. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Mandelbrot)

Que représente l’ensemble de Mandelbrot ? En gros à chaque point de l’image correspond un système dynamique sous-jacent. Le point joue le rôle d’un paramètre ajustable. Différents points correspondent à des ensembles de Julia différents, à des systèmes différents, et selon le comportement de ces derniers, on peut décider de colorier le point de telle ou telle façon. L’ensemble de Mandelbrot est l’ensemble des paramètres pour lesquels le système a une certaine propriété (l’ensemble de Julia est en un seul morceau). D’où son surnom de Chef d’orchestre.

Voici Trois exemples de représentations de l’ensemble de Mandelbrot. Les images montrent des détails de l’ensemble, mis en relief de diverses façons, au sens propre comme au sens figuré :

L'ensemble de Mandelbrot doit beaucoup sa popularité à la variété et la beauté de ses structures et à la profondeur infinie de ses détails, mais aussi à la possibilité de l'explorer soi-même à l'aide des nombreux logiciels aujourd'hui disponibles.

La séquence d'exploration commentée ci-dessous est un zoom profond vers la valeur de c = -0,743643887037151 + 0,13182590420533i, à travers nombre de motifs caractéristiques. Le rapport de grossissement entre la dernière et la première image est d'environ 60 milliards.

|

Étape |

Description |

|

L'ensemble de Mandelbrot initial. Si la dernière image était en taille réelle, cet ensemble de Mandelbrot aurait une taille de 3 millions de kilomètres et sa frontière présenterait une quantité astronomique de structures fractales. Nous allons zoomer sur la vallée située entre la cardioïde et le bourgeon principal. |

|

|

Cette vallée a été baptisée « vallée des hippocampes ». |

|

|

À gauche, des spirales doubles, à droite les « hippocampes ». Nous zoomons sur l'un d'eux. |

|

|

Un « hippocampe », tête en bas. Cet hippocampe est composé de 25 « antennes » consistant en 2 groupes de 12 et un filament relié à la cardioïde. Nous en déduisons que le bourgeon qui le porte a une périodicité de 25. Le point de rencontre de ces antennes est un « point de Misiurewicz ». Sur la plus longue antenne, celle qui mène à la « queue » de l'hippocampe, on reconnaît une copie réduite de l'ensemble de Mandelbrot, appelée aussi « satellite ». |

Et voici ce que cela donne :

La science et l'art se rejoignent dans cette œuvre fantastique, simple et belle.

Merci Monsieur Mandelbrot !

07:45 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mathématiques, art, beauté, science |  Imprimer

Imprimer

01/01/2014

L'infini

Quel paradoxe : nous parler de l’infini un premier janvier, jour de finitude, marqué du sceau des mathématiques. Mais le premier janvier est réservé à la méditation : les idées ont-elles une existence ?

« Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine ;

mais en ce qui concerne l’univers,

je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. »

Albert EINSTEIN

Un hélicoptère s’enfonce dans le ciel

Toujours plus loin.

Hélice tournoyante, il devient point

Puis rien, ou tout

Le zéro et l’infini sont frères

Plus je divise un chiffre

Par une valeur proche de zéro

Plus le quotient tend vers l’infini

Et si je divise le fini par le zéro

J’obtiens l’infini

« …ces extrémités se touchent et se réunissent

à force de s'être éloignées,

Elles se retrouvent en Dieu et en Dieu seulement »

Oui, Pascal était théologien autant que physicien

Parce qu’Achille court avec célérité

On peut distinguer l’infini en acte

De l’infini potentiel qui n’est pas réalisable

L’infini serait-il un principe inapplicable

Ou une réalité tangible qui dépasse l’homme ?

L’infini, c’est tout ce qui n’est pas fini

Première approche…

Mais le temps est-il fini ou non ?

Et comme il est lié à l’espace

Celui-ci est-il fini ou non ?

Le temps et l’espace n’existe que par la matière

Un grain de sable et l’on fabrique l’univers

Sans lui rien n’existe, ni le temps, ni l’espace

Sans existence, plus rien… ou tout…

Pourtant il y a de nombreuses existences

Qui n’ont pas de réalité physique

Un concept a-t-il une existence ?

Oui… et non…

Il est réel et fictif

Du domaine de l’imagination

Mais celle-ci donne accès à la fois

A une réalité existentielle

Et à une réalité non essentielle

Les idées existent-elles ou non

Ont-elles valeur d’existence ?

Sans essence peut-on concevoir

L’existence non essentielle ?

Mais Dieu existe-t-il hors du grain de sable ?

Dieu est-il le grain de sable

Sur lequel tout s’appuie ?

Est-il en dehors de l’essence

Ou est-il lui-même l’essence ?

L’infini est cette interrogation permanente

De l’homme devant la grandeur

De l’action et de la pensée

Dieu joue-t-il à cache-cache ?

© Loup Francart

07:44 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, méditation, poème, science, théologie, religion |  Imprimer

Imprimer

29/12/2013

L'éternité

Seules les choses temporelles peuvent nous donner une idée de l’éternité. Les concepts peuvent nous expliquer de quoi il s’agit, mais comprend-on réellement avec l’intellect ?

D’abord l’absence de temps. Chaque seconde est toujours la même seconde. Il n’y a d’ailleurs plus de secondes. Bien pire que d’imaginer un monde sans espace ou à l’espace illimité. Je suis à la fois en un point et en un autre. Mais l’espace n’existe que parce qu’il existe des objets. Sans consistance, pas d’espace. La présence crée l’espace. De même pour le temps. Sans existence, sans une présence, pas de temps. La vie, quelle qu’elle soit est à l’origine du temps et de l’espace. Pas seulement la vie humaine ou animale ou végétale, mais la simple présence de quelque chose, ne serait-ce qu’un grain de poussière d’étoiles.

D’abord l’absence de temps. Chaque seconde est toujours la même seconde. Il n’y a d’ailleurs plus de secondes. Bien pire que d’imaginer un monde sans espace ou à l’espace illimité. Je suis à la fois en un point et en un autre. Mais l’espace n’existe que parce qu’il existe des objets. Sans consistance, pas d’espace. La présence crée l’espace. De même pour le temps. Sans existence, sans une présence, pas de temps. La vie, quelle qu’elle soit est à l’origine du temps et de l’espace. Pas seulement la vie humaine ou animale ou végétale, mais la simple présence de quelque chose, ne serait-ce qu’un grain de poussière d’étoiles.

Je ferme les yeux : un trou noir. Je ne suis qu’une enveloppe vide. Je perçois la différence entre le monde et moi-même, mais cela se limite à une fine pellicule transparente. Elle s’emplit aussitôt. Je reviens à moi-même. Serais-je un placard qu’on s’empresse de remplir de tout ce qui traîne ? On ferme la porte et on s’en va, sans bagage.

Cette éternité ne dure pas. Elle est tellement fugace qu’elle n’existe qu’une seconde, la première. Aussitôt après, je suis envahi d’images et la vie repart. La vie serait-elle inconciliable avec l’éternité ? L’éternité serait-elle le contraire de la vie ? Existe-t-il un lien entre l’éternité et la vie. Certainement, sinon l’éternité ne pourrait être conçue.

L’image de l’éternité : Quatre heures du matin, un lampadaire éclaire d’une lueur jaunâtre le vide de la nuit. On distingue au loin les lumières de la ville d’Annecy, au-delà du lac, une étendue lisse, sans aspérité, u

07:29 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vie, éternité, temps, espace, présence |  Imprimer

Imprimer

28/12/2013

Départ

« Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. »

Certains jours le monde extérieur reflète le monde intérieur et inversement. S’agit-il d’osmose, de dérive ou d’accident temporaire ?

Il se plongea dans la purée de pois, fermant ses écoutilles : les yeux d’abord, mi-clos ; puis les oreilles, épaissies par le fracas des gouttes sur le zinc ; et même le toucher, froid et glissant comme une couleuvre. Seul le goût de la pluie coulant de sa coiffure gardait un air salé, souvenir des embruns du mois précédent. Il avançait lentement, évitant les flaques, s’écartant des passants, tenant ferme sa petite mallette contenant son ordinateur.

Soudain, un corps s’empara de celle-ci, d’un geste brusque qui lui démantela le bras. « Ma mallette ! », cria-t-il à la silhouette qui déjà s’estompait dans la brume. Il tenta de courir derrière l’homme, mais celui-ci était trop vif, trop rapide et connaissait les lieux avec une certitude instinctive qu’il ne pouvait égaler. Il était nu sous la pluie, suffoquant, cherchant de l’aide qu’il ne trouvait nulle part, amnésique.

Quel effet ! Plus rien pour lui dire qui il est, ce qu’il doit faire, quels sont ses projets. S’il savait lire, il ne pouvait écrire qu’avec un clavier. Non, il n’était pas infirme. Il avait été formé à l’école du futur, à l’aide d’une tablette sur laquelle il tapota d’abord avec la main, maladroitement, puis avec un doigt, plus habile, enfin avec deux, puis trois, puis quatre, jusqu’à dix doigts. Il tapait aussi vite qu’il parlait. Ses fautes étaient corrigées fur et à mesure de leur apparition sur l’écran. Il n’avait pas de mémoire. Pour quoi faire ? Ce qu’il pensait, ce qu’il savait, ce qu’il vivait même étaient enregistrés sur son ordinateur, dans des fichiers bien ordonnés, classés par année et par thème avec un moteur de recherche associé fonctionnant par intuition et association d’idées. Il était de ces rares êtres humains qui se souviennent de tout, sans difficulté. L’école en faisait des surhommes qu’on ne peut tromper.

Pourtant, aujourd’hui, le 27 décembre 2013, il n’était plus rien. Le vide, le trou, l’absence, le noir, le saut sans bretelles. La pluie le lavait. Sa façade s’éclaircissait et l’on ne voyait rien au-delà, juste une sorte d’auréole transparente, opaque, mais sans consistance, un spectre qui se remuait sans intention.

Alors il partit la tête haute, sans hésiter, pour marcher sans fin dans une ville inconnue, jusqu’à échouer dans une nouvelle gare et reprendre un train pour on ne sait où.

07:07 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, spleen, insolite |  Imprimer

Imprimer

24/12/2013

L’art authentique

L’art authentique est en soi une conquête de l’esprit ; il élève l’homme à la dignité du Créateur, fait jaillir des ténèbres du destin un éclair d’émotion et de jouissance mémorable, une lueur de passion et de compassion partageable. Par ses formes toujours renouvelées, il tend vers la vie ouverte en abattant les cloisons de l’habitude et en provoquant une manière de percevoir et de vivre. (François Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, 2006 ; p. 121)

L’art, à l’égal de la mystique, est la conquête de l’inconnaissable. Il englobe la connaissance personnelle de l’artiste et celle de ceux qui contemplant ou écoutant son art se hissent à sa hauteur.

De ce dialogue réel, mais non exprimé, non traduisible en acte, émerge une nouvelle connaissance du monde, l’appréhension d’un environnement si peu semblable à ce que nous en connaissons. La vie jaillit, pure et simple, mais si réelle, si prenante, si attachante, qu’elle repousse les limites de notre compréhension, vers un nuage d’inconnaissance semblable à celui du mystique.

Pourquoi ? Un seul point commun : la création, chacune à sa mesure.

07:20 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, création, connaissance, vie |  Imprimer

Imprimer

19/12/2013

La profanation de l’information

"La dédivinisation du monde (Entgötterung) est un des phénomènes caractérisant les Temps modernes. La dédivinisation ne signifie pas l’athéisme, elle désigne la situation où l’individu, ego qui pense, remplace Dieu en tant que fondement de tout ; l’homme peut continuer à garder sa foi, à s’agenouiller à l’église, à prier au lit, sa piété n’appartiendra désormais qu’à son univers subjectif. En ayant décrit cette situation Heidegger conclut ; « Et c’est ainsi que les Dieux finirent pas s’en aller. Le vide qui en résulta est comblé par l’exploration historique et psychologique des mythes. » (…) La profanation est donc le déplacement du sacré hors du temple, dans la sphère hors religion."

(Milan Kundera, Les testaments trahis, essai, Gallimard, 1993)

La profanation, c’est l’étude de la religion comme celle d’un moment de l’histoire où l’homme fabrique les textes sacrés. On explique comment ils ont été écrits, dans quelles circonstances, avec quelle psychologie. Et ces textes perdent leur caractère sacré. Ils deviennent profanes. L’approche moderne a tué le respect en devenant humaine. Dédivinisé, le monde tourne sur lui-même, fabriquant sa propre noosphère, amplifiant sa connaissance de sa propre vision.

Plus la c ommunication enfle, plus l’information diminue. Nos politiques communiquent par tweet. C’est plus simple. Il n’y a plus de justification à donner. On s’affirme par sa communication sans informer. Appuyez sur un like et votre vie sera changée ! On mesure l’impact d’un communiqué non sur son contenu, mais sur le nombre de like. L’information véhiculée n’a plus d’importance. Ce qui compte c’est la popularité obtenue : like, like, like…

ommunication enfle, plus l’information diminue. Nos politiques communiquent par tweet. C’est plus simple. Il n’y a plus de justification à donner. On s’affirme par sa communication sans informer. Appuyez sur un like et votre vie sera changée ! On mesure l’impact d’un communiqué non sur son contenu, mais sur le nombre de like. L’information véhiculée n’a plus d’importance. Ce qui compte c’est la popularité obtenue : like, like, like…

On clique et on réfléchira plus tard. On clique pour se dire qu’on n’est pas seul, tel l’adolescent en manque de camaraderie. On clique sans distinction, sans même savoir ce que signifie ce qu’on lit. Cliquer signifie seulement : Ça me plaît ! Pourquoi ? Je ne sais pas. Cela n’a pas d’importance.

Que fait-on, qui le fait, comme on le fait, voilà ce qui importe. C’est social et convivial. Peu importe pourquoi on le fait. La profanation de l’information, c’est cela ! L’information est devenue subjective. Seule compte comment on l’utilise.

Le journalisme est mort. Nous sommes tous des communicateurs.

07:08 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : information, communication, like, sens, société |  Imprimer

Imprimer

19/11/2013

Exaltation

Principes d’André Gide :

§ Nous ne sommes jamais si heureux que dans l’exaltation.

§ Ce qui augmente beaucoup le plaisir de l’exaltation, c’est de l’analyser.

Quelle profonde exigence. Non seulement être exalté, mais encore analyser celle-ci pour en augmenter l’effet.

Il est certain que Gide parle là de l’exaltation personnelle, éprouvée par l’intimité de l’être, et non de l’exaltation qu’un tribun pourrait introduire dans l’esprit d’une foule pour obtenir d’elle des réactions favorables.

Cette exaltation personnelle peut être en décalage avec l’environnement. Elle crée des sentiments élevés, une impression d’être au-dessus des contingences de la vie. Elle peut aussi être portée par un évènement qui vous exalte par son originalité, sa beauté, sa vérité. Cet événement vous transforme et fait de vous un autre vous-même.

Mais dans tous les cas, quelle que soit la cause de votre exaltation, elle ne peut s’entretenir que par cette introspection dont parle Gide : l’analyse de l’exaltation. L’exaltation n’est en effet qu’une émotion fugace qui s’évapore aussi vite qu’elle est apparue. La faire vivre, revivre, suppose une attention de tous les instants. Comment est-elle née ? Pourquoi son origine a-t-elle causée en moi un tel trouble ? Ce trouble est-il bienvenu et pourquoi ? Instaurer une méditation froide de l’exaltation, rester au-dehors de sa propre émotion va permettre d’en accentuer les effets et de les prolonger.

Alors laissons-nous griser par la vie, mais méditons sur celle-ci pour mieux la sentir, en éprouver les émotions, les sensations, les sentiments qui vont permettre de l’exalter.

07:41 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vie en société, méditation, ardeur, passion, enthousiasme |  Imprimer

Imprimer

18/11/2013

La liseuse

Il y a peu, m’a été offerte une liseuse. Vous savez, ces petits appareils qui s’allument dans le lit (d’où son nom) et que l’on regarde sous les draps pour laisser filer les quelques heures d’insomnie de la nuit. Connaissant ma soif inextinguible d’éveil actif, cet engin me fut remis solennellement au cours d’une cérémonie familiale. Enrobé dans un linceul en peau de zébu intitulé BOOKEEN qui signifie bourrin ou bouquin en langue zébu, il est gris et terne comme un livre de messe et contient un paquet d’ordonnances qu’il faut activer avec un bouton situé sous le linceul. Il faut pour cela utiliser un ongle que vous laissez pousser de façon à pouvoir le glisser entre la coque de la protection et le corps du sujet.

BOOKEEN qui signifie bourrin ou bouquin en langue zébu, il est gris et terne comme un livre de messe et contient un paquet d’ordonnances qu’il faut activer avec un bouton situé sous le linceul. Il faut pour cela utiliser un ongle que vous laissez pousser de façon à pouvoir le glisser entre la coque de la protection et le corps du sujet.

Vous réussissez à l’allumer. Par inadvertance, il faut le dire. Surtout ne réappuyez pas aussitôt, sinon vous risquez de ne plus pouvoir le remettre en route avant un moment. Alors profitez de votre adresse momentanée et regardez la fenêtre entrouverte sur les carrés accompagnés de texte. Ce sont tout simplement des images des couvertures de livres. Pas suffisamment gros pour en lire les titres, pas suffisamment petits connaître l’ampleur de votre bibliothèque. En cherchant comment faire évoluer ces carrés et faire le décompte des objets babyloniens (la bibliothèque de Babylone, de Jorges Luis Borgès, n’en contenait pas autant !) et prenant votre liseuse à pleine main, les petits carrés bougèrent et défilèrent à une allure impressionnante. Est-ce le fait d’avoir changé son équilibre par rapport à son centre de gravité ? Vous réessayez de refaire le même geste, mais rien ne se passe. Bizarre ! Le fait de la tenir vous procure de nouvelles sensations, son écran bouge au lieu de rester immobile. Vous reprenez votre engin, à nouveau l’écran défile, dans un sens, puis dans l’autre sans que vous compreniez pourquoi. Vous regardez le cadre de l’appareil et apercevez de petites fentes qui forment un bouton sur lequel vous appuyez. Brillll…lt. C’est un défilé qui ne s’arrête plus. Ah zut ! Je suis déjà à la fin du livre alors que je n’ai même pas vu son titre. Reprenons…

Vous apercevez un bouton rond, noir, entouré d’un cercle d’acier, trônant au milieu de l’appareil, sous l’écran. Vous appuyez dessus. Miracle. Une fenêtre s’ouvre avec des petits dessins d’enfant : une niche à chien, un sac à main, une ampoule électrique et quelques autres signes cabalistiques dont vous ne comprenez pas la signification. Vous croyez que le gnome qui se cache dans l’appareil se moque de vous. Pas du tout. Il vous teste. Serez-vous assez intelligent pour savoir dire pourquoi la niche n’aboie pas lorsque vous appuyez dessus, comment s’ouvre le sac à main et si l’ampoule s’allume réellement et de quelle manière ?

Alors vous vous livrez au test, persuadé que vous allez réussir haut la main cet examen préliminaire avant d’aborder des étapes plus périlleuses. Vous appuyez sur l’ampoule et l’écran s’illumine pour faire la fête. Pas besoin d’allumettes ! Vous êtes aveuglé par mille petits points brillants qui diffusent une lueur irréelle qui, même sous le drap, risque de réveiller votre conjoint(e). Un rail glacial vous permet de régler la luminosité. Tant mieux, vous ne serez pas contraint de porter la nuit des lunettes noires, désagrément majeur lorsque vous ne les trouvez pas dans votre table de nuit.

Vous appuyez sur le sac à main. Il s’ouvre sur un seul mot : Wi-Fi. Oui au défi ! Un triangle zébré trône au dessus du mot comme la devise Liberté-Egalité-Fraternité au dessus des mairies de notre enfance. Rien ne se passe. Vous palpez l’écran, vous le caressez comme la joue d’une femme un soir de fête (l’appareil est illuminé). Rien. Est-il en panne ? Ah, une marche sort de la feuille virtuelle avec des sigles et des explications : activez le Oui Défi, désactivez, etc. La petite croix en haut à droite vous rappelle que vous pouvez effacer cette marche et ouvrir un véritable escalier par quelques touches soigneusement dissimulées sur l’écran qui s’éclairent à ce moment, vous ne savez pas pourquoi.

Vous finissez par appuyer sur la niche, puis sur la photo d’une couverture de livre. Miracle, elle s’agrandit toute seule et vos yeux émerveillés voit enfin un titre, un vrai livre que vous tenez entre vos mains. Il est plat. Il n’a qu’une seule page. Vous la lisez, au petit bonheur la chance. Comment faire pour continuer ? Vous vous rappelez les boutons sur les côtés de l’appareil. Dieu, que cela défile vite. Vous êtes incapable de courir suffisamment vite pour rattraper toutes les pages déjà avalées. Alors, comme sur les touches d’un piano vous donnez juste un petit coup de doigt. La page suivante s’affiche. Vous lisez. Une autre page. Ca y est ! Vous commencez à entrer dans l’histoire, vous vous installez confortablement sous les draps, emprisonné dans cette tente improvisée, commettant le péché de lecture qu’enfant vous aviez sacrifié à la bonne cause. Un geste malheureux et à nouveau votre texte déraille, prend des chemins de traverse et vous atterrissez 46 pages plus loin sans vous rappeler la page que vous lisiez.

Enfin, après trois jours d’errance dans les pages virtuelles de livres dont vous ne connaissez pas le titre, vous maîtrisez votre engin. Vous savez mettre le clignotant quand vous changez de page, vos feux rouges s’allument lorsque vous ralentissez et la clé de contact arrête sans difficulté un texte noir sur fond gris dans lequel vous vous noyez.

Quel merveilleux engin pour vous endormir avant d’avoir eu le temps de lire une ligne ! A moins qu’inversement cela vous empêche définitivement de sombrer dans les brumes colorées d’un sommeil réparateur.

07:43 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, numérique, société, écriture |  Imprimer

Imprimer

15/11/2013

Homme et femme

La mort est la seule façon pour un homme d’être beau. La splendeur des femmes est à chaque seconde dans l’affirmation de la vie, prometteuse, orgueilleuse, superbe. Celle des hommes ne peut être que dans l’ultime seconde, qui se voit clairement sur le visage de certains.

(Pascal Jardin, Je te reparlerai d’amour, Julliard, 1975)

Sous des apparences légères, Pascal Jardin nous livre une vérité humaine qui tient à la nature de l’homme et de la femme.

La nature féminine se caractérise par l’ouverture. La femme a besoin d’être admirée, aimée. Elle s’épanouit dans l’admiration et le don de soi. Ce don affirme sans cesse la nature glorieuse de la vie, sa beauté, sa magnificence. La femme est procréation. Elle laisse agir en elle les forces de la nature et s’épanouit dans cette mécanique céleste.

La nature masculine est profondément différente. Elle est tension vers. Et c’est dans cette tension que l’homme se réalise. L’homme est acte et cet acte l’accomplit. L’homme est créateur et cette création lui donne sens. Sans création, sa vie n’a pas de sens.

Cependant, la véritable réalisation de soi pour les deux natures humaines s’accomplit par l’assimilation de la nature de l’autre. C’est dans cette symbiose que chacun se trouve. Alors, la beauté transparaît : naturelle pour la femme, conquise pour l’homme.

07:26 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, philosophie, femme, culture, réalisation |  Imprimer

Imprimer

06/11/2013

Le pouvoir

« Il existe deux sortes de pouvoir ; spirituel et politique.

Le pouvoir politique, c’est celui d’influencer les autres par la contrainte. Le pouvoir d’embaucher et de licencier, de punir, d’emprisonner, de tuer même. Le pouvoir politique n’a rien à voir avec la sagesse ou la bienveillance. Il ne tient pas à une personne ni à son caractère, mais simplement à l’argent ou à la position. C’est pourquoi on l’appelle souvent le pouvoir temporel, car il est en général temporaire.

Le pouvoir spirituel, c’est le pouvoir d’influencer les autres à travers notre être, par exemple par la gentillesse, l’humour, la sagesse et l’amour. Son emblème est l’humilité. Plus les gens développent leur spiritualité, plus ils ont conscience que le pouvoir est un don de Dieu et n’a rien ou peu à voir avec leur réussite. »

Dr Scott Peck, Ainsi pourrait être le monde, pour réapprendre à vivre ensemble, Rober Laffont, 1994, p.139.

Alors choisissons le pouvoir spirituel, me direz-vous. Ce n’est pas si simple. D’abord, pour beaucoup de gens, le seul pouvoir est le pouvoir politique. Ils ne peuvent admettre un monde dans lequel ils seraient libres. Cela leur demande trop d’effort. Il est plus simple pour eux de se laisser guider dans un cadre précis duquel toute sortie mérite une punition. Enfermé dans un cocon de fer, tel est leur idéal. L’exercice du pouvoir spirituel n’est possible que si l’autre accepte de s’assumer en toute liberté. Le pouvoir spirituel propose. Il n’impose pas. Le pouvoir politique, lui, contraint. La personne qui l'exerce est dans une position hiérarchique et il peut exercer soit de manière bienveillante, soit de manière oppressante. Tout dépend de son passé et de la façon dont il a obtenu ce pouvoir.

Les limites du pouvoir politique sont données par la loi qui est variable selon les lieux et le temps. Il n’y a pas de limites au pouvoir spirituel. Il est beaucoup plus difficile à exercer pour cette raison. Et l’on a vu dans l’histoire de nombreux cas de pouvoir spirituel transformés en pouvoir politique contraignant. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que le pouvoir spirituel exige en préalable à tout exercice de l’utiliser pour se changer soi-même. Ce n’est que lorsque ce retournement personnel à été fait qu’il est possible de revêtir le pouvoir spirituel.

Alors méfions-nous des faux saints comme des politiques arrivistes et rendons à César ce qui lui appartient, sans confusion des genres !

NB. Scott Peck est un psychiatre. Il est l'auteur du livre "le chemin le moins fréquenté", guide sur l'éducation et la maturité, écrit en 1976. Il a ensuite abouti à son prolongement, "au delà du chemin le moins fréquenté". Il ne fait aucune distinction entre le spirituel et le mental donc aucune distinction entre évoluer spirituellement et évoluer mentalement, pour lui c'est la même chose. Il pense que l'évolution personnelle implique un travail complexe et ardu qui dure toute la vie et considère que la psychothérapie peut être une aide substantielle mais qu'elle n'est pas fondamentale. Il se situe hors tout courant dogmatique, ne se déclare ni Freudien, ni Jungien, ni Adlérien et défend la pluralité des voix vers l'évolution spirituelle.

07:19 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, pouvoir, autorité |  Imprimer

Imprimer

03/11/2013

La sieste

La sieste, obligation enfantine qui, chaque jour, entraîne des protestations, légitimes ou non, de la part des enfants. Mais comment ravir à leurs parents cette heure qui leur permet d’échapper à l’esclavage de leur progéniture ? De ces heures de repos forcé pendant les vacances d’été, il ne retient que le vol des mouches dans la pièce. Non, n’allez pas croire que cette pièce était un taudis attirant les mouches et autres prédateurs de viande fraîche. Elle leur offrait un havre de paix qu’eux-mêmes n’appréciaient guère, mais qui était réel. Il faisait chaud en cette saison, lorsque le soleil tapait sur les tuiles. Ils étaient découverts, une simple chemise et un drap était leur seule protection.

Il ferme les yeux et se revoit, étendu sur un lit cage, l’esprit embrumé, dans le silence de l’après-midi qui permettait d’entendre les rares voitures prendre le tournant à angle droit au bout du pré. Les vaches se tenaient souvent sous un des seuls arbres à deux pas de leur fenêtre. On les entendait ruminer, faire mille bruits, discrets ou non, parfois même meugler pour on ne savait quelle raison. Il attendait que le sommeil, libérateur de son ennui, le prenne dans ses bras et le conduise au pays des rêves. Il rêvait de fraîcheur, d’eau claire, de forêt profonde, de cave froide, jusqu’au moment où il se réveillait transpirant de chaud, une soif inextinguible au fond de la gorge.

Mais ce dont il se souvient le mieux, souvenir corporel et vivant, c’est le bourdonnement des mouches qui avaient élu domicile dans la pièce. C’était supportable lorsqu’elles se contentaient de tourner en rond au dessus de leurs têtes avant de se poser sur le plafond, en défi à toute gravité. Mais il leur arrivait trop souvent d’explorer leurs propres personnes, en particulier leurs visages encore enfantins qui devaient être doux à leurs pattes velues. Alors ils faisaient un geste de la main vers la joue ou le nez pour l’obliger à reprendre son envol ou, simplement, ils bougeaient la tête d’un geste décidé et rapide, comme le font les bêtes qui savent déclencher des ondulations de la peau propres à décourager tout animal à ailes. Le bourdonnement reprenait jusqu’à une nouvelle escale qui pouvait parfois être une main sortie du drap ou un pied en quête de fraîcheur.

Il leur es t arrivé, sachant leurs parents au rez-de-chaussée, loin des cris extasiés des trois frères, de jouer au petit tailleur. « Sept d’un coup », était-ce possible ? Les mouches tourbillonnaient en une ronde inlassable et ne se posaient qu’épisodiquement sur eux. La malheureuse mouche qui s’y essayait, était alors prise immédiatement pour cible. Il s’agissait d’approcher la main en utilisant des stratagèmes dignes de Sun Zu, par derrière, au dessus ou sur le côté. Le plus souvent, c’était peine perdue. L’insecte disposait de ressources insoupçonnées dans l’accélération, décollant comme une balle de fusil, pour ensuite tourner en rond au dessus du bras impuissant. Parfois, une d’entre elles se laissaient sacrifier, comme un suicide volontaire, pour prolonger le jeu. Ils poussaient alors des cris aigus et faisaient un bâton sur une feuille de papier qui servait à compter les points. « J’en ai trois ! » Cela, bien sûr, donnait lieu à des disputes sans fin sur le nombre réel de victoires, chacun ajoutant un bâton supplémentaire lorsque les autres avaient le dos tourné. Aussi en étaient-ils venus à faire des tas, maigres il est vrai, de mouches tuées au champ d’honneur. Ce n’était jamais que trois ou quatre cadavres les pattes en l’air, les ailes défraîchies, qu’ils jetaient ensuite par la fenêtre avant l’arrivée de leur mère pour le réveil. En entendant ses pas, ils se précipitaient dans le lit et faisaient semblant de dormir, ouvrant un œil fatigué à son appel. Certes, le soir la fatigue se faisait plus lourde que d’habitude, mais peu importe, la guerre déclarée était un événement important de la journée à laquelle il était difficile de renoncer.

t arrivé, sachant leurs parents au rez-de-chaussée, loin des cris extasiés des trois frères, de jouer au petit tailleur. « Sept d’un coup », était-ce possible ? Les mouches tourbillonnaient en une ronde inlassable et ne se posaient qu’épisodiquement sur eux. La malheureuse mouche qui s’y essayait, était alors prise immédiatement pour cible. Il s’agissait d’approcher la main en utilisant des stratagèmes dignes de Sun Zu, par derrière, au dessus ou sur le côté. Le plus souvent, c’était peine perdue. L’insecte disposait de ressources insoupçonnées dans l’accélération, décollant comme une balle de fusil, pour ensuite tourner en rond au dessus du bras impuissant. Parfois, une d’entre elles se laissaient sacrifier, comme un suicide volontaire, pour prolonger le jeu. Ils poussaient alors des cris aigus et faisaient un bâton sur une feuille de papier qui servait à compter les points. « J’en ai trois ! » Cela, bien sûr, donnait lieu à des disputes sans fin sur le nombre réel de victoires, chacun ajoutant un bâton supplémentaire lorsque les autres avaient le dos tourné. Aussi en étaient-ils venus à faire des tas, maigres il est vrai, de mouches tuées au champ d’honneur. Ce n’était jamais que trois ou quatre cadavres les pattes en l’air, les ailes défraîchies, qu’ils jetaient ensuite par la fenêtre avant l’arrivée de leur mère pour le réveil. En entendant ses pas, ils se précipitaient dans le lit et faisaient semblant de dormir, ouvrant un œil fatigué à son appel. Certes, le soir la fatigue se faisait plus lourde que d’habitude, mais peu importe, la guerre déclarée était un événement important de la journée à laquelle il était difficile de renoncer.

07:04 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, enfance, famille, mouche, petit tailleur |  Imprimer

Imprimer

20/10/2013

Matière et esprit

Est-il possible que nos scientifiques ne prennent comme objet d’étude que la matière ? Ignorent-ils que la pensée existe ? Surement pas ! Pourtant, pour eux, seule la matière est réelle. L’esprit ou l’âme, ou le moi et le soi, n’existent pas. L’intelligence ? Peut-être. Un simple assemblage de cellules qui, par le hasard ou la nécessité, est devenu un objet capable de produire de la pensée.

Mais qu’est-ce que la pensée ? Une activité psychique (et non physique) ou une représentation psychique permettant de concevoir le monde (pensare : peser), c’est-à-dire se le représenter et s’en faire une idée. La pensée, nous dit Platon, est le « discours que l'âme se tient à elle-même sur les objets qu'elle examine ». Elle établit, grâce aux informations fournies par nos sens, une sorte de miroir face au réel qui lui permet d’émettre un jugement et de prendre des décisions. Peut-on dire que toute cette merveilleuse machine qui permet la connaissance n’existe pas ?

Theillard de Chardin donne, à la suite d’autres philosophes (et maintenant, imperceptiblement, de quelques scientifiques), une explication : chaque parcelle de matière est faite d’un extérieur (perceptible par nos sens et étudié par la science) et d’un intérieur, qui échappe à l’étude de l’extérieur. Il y aurait donc un psychisme de la matière comme elle a un physique : chaque particule de matière dispose d’une psyché. Ce n’est que récemment que l’homme s’est rendu compte que non seulement les animaux, mais également les plantes pensaient et même agissaient. La mécanique quantique décrit la structure et l'évolution dans le temps et l'espace des phénomènes physiques à l'échelle de l'atome. Elle montre que « les électrons ne sont ni vraiment des ondes ni vraiment des particules. (…) Le monde quantique est étrange, le flou probabiliste y règne et au fond, il indique une structure sous-jacente aux phénomènes qui est au-delà de l'espace et du temps » (www.futura-sciences.com). Cela expliquerait le principe de superposition dans lequel un système physique peut se trouver dans un état et dans un autre (le chat de Schrodinger).

Mais n’entrons pas dans ces considérations trop compliquées pour nous et contentons-nous d’une réflexion d’hommes ordinaires. Certes, la science (mais laquelle ?) prend bien en compte le psychisme en tant que données d’étude permettant à la médecine et la psychologie d’établir des règles et de définir des principes. Mais inversement, la pensée en soi est exclue de l’étude de l’univers en tant qu’élément important pour le comprendre. On sait maintenant que la compréhension, c’est-à-dire toute vision de l’univers, dépend de la position de l’observateur (donc de son point de vue). Il y a ainsi une imbrication étroite entre l’univers physique, dit réel, et un univers psychique ou plutôt entre une vision de l’univers extérieur et une vision intérieure.

Oui, nous avons besoin de commencer à rapprocher philosophie et science, métaphysique et physique. C’est un des plus grands défis posé à nos chercheurs : agrandir la vision de ce qu’ils ont à chercher.

07:28 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science, philosophie, univers, métaphysique, théologie, pensée |  Imprimer

Imprimer

13/10/2013

Première prise de fumée

Il y a des souvenirs corporels qui restent même si l’on en oublie les circonstances. Ainsi, lisant un livre où l’auteur évoque sa première cigarette, il se souvint de sa « première prise de fumée ». Au moulin, comme ils avaient coutume d’appeler le lieu de leurs ébats, on trouvait de nombreux sureaux dans la haie de séparation avec le voisin. Vous connaissez ces petits arbustes de bois souple et léger qui produisent des fleurs blanches et odorantes, puis des fruits noirs en grappes serrés. Des fleurs, on peut faire des beignets au parfum sublime. Des fruits, on extrait de la gelée ou du sirop. Du bois, on tire d’excellentes cigarettes s’il est suffisamment sec. Ils ne le savaient pas. Un enfant du pays leur révéla l’intérêt de ces branches séchées et leur montra comment tirer au travers de ce tube pour fumer élégamment et tousser au mieux.

L’initiation faite, ils firent des provisions de branches de sureau, droites et grosses comme des cigares de la Havane. Ils les firent sécher à l’abri des regards des parents et quelques jours plus tard, prirent une après-midi pour fumer, comme les adultes prennent une heure ou deux dans un bistrot pour déguster un bon vin. Ils avaient dérobés dans la cuisine une boite d’allumettes. L’ainé s’essaya le premier à cette tâche nouvelle : tirer sur un morceau de bois pour en extraire une fumée foncée et lourde qui le fit immanquablement tousser. Qu’à cela ne tienne ! Tous voulurent s’éprouver. Les yeux piquants de cette fumée acide, les lèvres imprégnées de poussière de bois coupé, les poumons enflammés par cette vigueur bizarre qui leur faisait croire qu’ils goûtaient la drogue du diable, ils riaient et parlaient forts sous l’emprise de cette nouvelle addiction.

Ce n’était qu’une illusion qui avait le charme du prohibé. Pendant une année, ils se réservèrent des après-midis au fond du petit bois, à l’abri des regards soupçonneux, pour fumer à loisir. Ils en ressortaient fatigués, avec un mal de cœur obligatoire, mais heureux bien sûr de s’essayer à l’interdit.

07:30 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fumer, fumée, addiction, loisir, initiation |  Imprimer

Imprimer

12/10/2013

Le défi de l’artiste

« Un défi ? C’est d’avoir trente mille francs pour exécuter une œuvre monumentale et de sortir, pour ce même prix, une œuvre qui vaudrait dix fois plus si elle était réalisée par des gens salariés et protégés – et cela sans compter le prix de la conception de la forme.

Un défi permanent, c’est d’affirmer que notre temps de travail ne vaut rien par lui-même, que seule compte l’œuvre qui nous satisfait, c’est d’être capable sans sourciller de détruire un travail qui nous a pris deux mois d’exécution et de peine. Notre défi, jeunes Sculpteurs, c’est de ne pas compter, de ne jamais compter dans une société qui veut nous transformer en comptables. De ne pas plus compter nos efforts que nos victoires, que nos déceptions, que notre argent. Notre défi, c’est de donner notre vie à un métier qui n’a pratiquement plus de sens dans notre civilisation. » (Vincent Batbedat, Le prix de mon âme, Editions Alain Gorius, 2012, p.37)

Oui, on comprend l’auteur de ces lignes. Pour un artiste, le temps de travail compte peu. Quelle est l’œuvre produite ? La satisfait-il, lui ?

Le premier juge de ce qui est produit est le créateur lui-même. Certes, il est toujours enthousiasmé par ce qu’il a réussi à faire après de nombreuses heures d'exaltation mêlées d'inquiétudes. Il en connaît les courbes, les droites, la masse, les apparences et la réalité. Elles lui ont donné beaucoup de peine pour en arriver là.

Alors, selon son caractère, il montre sa composition à ceux qui connaissent la valeur du travail effectué et qui ont la capacité de juger de l’efficience et de la qualité de cette production. Ou encore il la dévoile à ses proches, juste pour voir l’effet produit, le coup de cœur ou le rejet.

Puis, quelques jours plus tard, il pourra à nouveau regarder son œuvre d’un œil neuf, avec les avis des uns ou des autres. Il y décèlera ce qu’il n’avait pas vu, tellement préoccupé par la finition. Il remarquera le léger défaut, si visible qu’il ne l’avait pas remarqué, ou si bien caché qu’il en est invisible. Il pourra ou non le corriger.

Il se remettra à l’ouvrage. Il aura à nouveau recours au pinceau, au burin, au stylo, pour affiner ce qu’il a chéri au cours des longues heures de sa création. Mais si c’est un défaut de conception, à l’origine de l’œuvre, il n’aura plus qu’à la détruire, irrémédiablement. Il considérera soit qu’elle n’est pas digne de lui parce que d'habitude il fait mieux, soit qu’il n’est pas digne d’elle, c’est-à-dire qu’il n’a pas l’envergure pour produire ce qu’il avait cherché à créer. Au panier, à la décharge ! Ce n’est qu’un objet sans intérêt, un encombrant, un ouvrage fâcheux.

Et il repartira, toujours vaillant, les yeux révulsés, le tremblement dans les mains, la tête pleines d’images et d’idées, à la conquête d’une nouvelle phobie, toujours plus belle, toujours plus attirante, comme une femme rêvée, mais jamais tenue dans ses bras.

07:40 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : création, art, peinture, sculpture, musique, poésie, oeuvre |  Imprimer

Imprimer

01/10/2013

La naissance de l'univers

Qu’y avait-il avant le big-bang ? La science s’interroge sur la question de la naissance de l’univers qui auparavant relevait de la théologie.

La réponse qui simplifie tout, tout en laissant en l’air l’interrogation, est qu’il n’y a pas d’avant puisque le temps n’existait pas. Quel paradoxe. En un instant, le temps, l’espace et la matière se décide à exister. Avant : rien. Bref, on escamote la question et il n'y a pas de réponse.

D’autres répliquent qu’il n’y a pas un seul univers. Andrei Linde, un des théoriciens de l’inflation, explique que notre univers est une bulle d’espace-temps noyée dans une mousse d’autres univers. Ainsi le big-bang n’est pas la naissance du cosmos à partir du rien, mais une expansion dans un « faux vide ». Ce faux vide se caractériserait par une énergie très élevée et un champ gravitationnel répulsif, une sorte de gravitation " négative " ou antigravitation : remplissez un ballon de faux vide, il se dégonfle ! Les physiciens utilisent aussi le terme " champ scalaire " pour désigner ce faux vide. Cette expansion de bulles donne naissance à des bébés univers possédant leur propre temps, espace et matière.

Mais là aussi se pose toujours la question de la formation du premier bébé univers. L’univers, ou plutôt les univers, se sont-ils formés à partir de rien. Oui répliquent certains astrophysiciens. L’univers initial, très petit, recourt à la physique quantique où les mêmes conditions initiales peuvent aboutir à des résultats différents. En mécanique quantique, un corps peut violer les lois classiques de conservation de l’énergie pendant un très court instant. C’est ce que les physiciens appellent l’effet tunnel. Certes, cette explication est intéressante, mais pourquoi le rien engendre-t-il le tout ? Serait-ce le hasard seul qui l’aurait décidé. En fait cette théorie résout le problème par un jeu de dé sans capacité d’expliquer pourquoi l’on joue. La théorie des cordes ou cosmologie branaire envisage un super-univers doté de dimensions supplémentaires. Notre univers est enfermé dans une structure appelé brane (minuscules brins d’énergie), né de la rencontre de deux branes d’une autre dimension. Là aussi cette théorie ne se contente-t-elle pas de reporter toujours plus en arrière dans le temps et l’espace le problème de la naissance d’un univers, le nôtre ou un univers plus large dans lequel le nôtre baignerait ?

Alors ce bouillonnement de l’univers quantique dans lequel il n’y a ni avant ni après, où l’on peut être en plusieurs lieux à la fois, est-il une réponse satisfaisante à la question de l’origine de l’univers ? Restons sur notre quant-à-soi. Il y aura d’autres réponses dans les années à venir.

Mais qui nous fera faire le saut de la rencontre entre la théologie et la science ?

09:19 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : univers, big-bang, naissance, science, théologie |  Imprimer

Imprimer

15/09/2013

Stop ! La pensée perdue

Expérience d’un instant sans pensée. C’est arrivé subitement, sans effort, sans même penser que je ne veux pas penser. Le trou noir dans un monde de lumière environné d’objets et de pensées. Plus rien, que le silence du cerveau, sans parachute.

Je lisais un livre qui se révèle passionnant par sa simplicité et sa profondeur : le monde de tous les jours pour comprendre un monde que seuls quelques mathématiciens qui se comptent sur les doigts de la main peuvent saisir. Il s’appelle La déesse des petites victoires, écrit par Yannick Grannec et paru en 2012. Nous en reparlerons plus tard. Je réfléchissais à mon incapacité à loger une histoire inventée dans un quotidien imaginaire pour faire un roman crédible. Ecrire un livre pour exposer une nouvelle vision est simple. Il suffit de laisser aller sa logique, puis de la comprimer, de l’empêcher de fuir par les trous de ses jointures, pour finalement sortir un texte qui est une démonstration. Partir d’un point A pour aller à un point B, ou C, ou P (jamais jusqu’à Z. Le fil se rompt avant). Mais combien plus difficile est de créer un monde en soi qui ressemble à s’y méprendre au monde réel. C’est aussi laborieux qu’écrire un poème sur le balai-brosse. Le monde imaginaire est, pour moi, un monde si nouveau que seul un langage différencié du quotidien peut le traduire en paysage que le lecteur saura comprendre. Voir par l’association d’images sans rapport direct avec ce que l’on décrit (c’est le cas de la poésie) est le meilleur moyen pour atteindre l’appréhension de ce monde imaginaire et merveilleux qui vous fait décoller.

En réfléchissant sans but précis, je regardais les tableaux suspendus au mur, puis l’étagère sur laquelle trônent des bocaux de toutes couleurs. Arrivant en un lieu précis, sur l’étiquette de l’un d’eux, ma pensée se bloqua. Rien, plus rien que le grand silence. Et je ne pensais même pas à ce silence subit. La tête comme une coque de noix dans laquelle même une bille de conscience ne subsiste pas.

Combien de temps dura ce trou ? Je ne sais. Brusquement, tout revint sans à-coup, comme une machine bien huilée. Je pris lentement conscience de ce moment extraordinaire, comme un cadeau du ciel : quelques miettes de pain offertes au mendiant d’absolu. Quelle réponse à mes interrogations ! Le silence absolu, preuve d’un autre monde sans changement. Une fois de plus la jonction des contraires : le silence pour exprimer ce que l’on ne peut dire, devient une clé de la compréhension du monde.

Pour provoquer ces instants magiques, Gurdjieff avait mis au point le jeu du stop. Au milieu de tâches quotidiennes, il criait STOP ! Et chacun devait s’arrêter instantanément en moins d’une seconde, dans la position dans il se trouvait. Ce pouvait être dangereux, mais il fallait dans tous les cas tenir cette position envers et contre tout. L’exercice devait aider à prendre conscience de la mécanicité de la machine humaine. Sortir de son confort par l’arrêt subit de toute action.

05:55 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conscience, absolu, expérience, littérature, poésie |  Imprimer

Imprimer

10/09/2013

Le changement (suite de l’article du 25 février 2013)

Le changement caractérise notre monde. Tout y change sans cesse, rien n’est jamais pareil, ni les êtres, ni la matière, ni l’univers lui-même. Et pourtant nous ne le percevons pas. Nous nous habituons à un monde immobile qui nous convient mieux car il ne nous demande pas d’effort.

Ce qui s’oppose à la perception du changement est bien l’habitude qui nous donne un sentiment de sécurité, voire de bien-être. Mais cette habitude apporte avec elle l’immobilisme. Pourquoi entreprendre ?

Acceptez le changement, il est source de rebondissement, de revitalisation, de renouvellement de soi. Acceptez la remise en cause de votre être, des buts que vous vous êtes fixés et renouvelez votre vie, modifiez ses orientations, donnez-vous de nouveaux buts. Quel bain purifiant !

Vivez plusieurs vies, donnez-vous la joie de la nouveauté, abandonnez vos positions installées, gardez simplement de quoi subvenir et abandonnez vos bagages.

Vous en serez plus unique, plus vous-même et vous découvrirez votre moi permanent (le Soi) derrière le moi fugace et malhabile auquel vous êtes habitué.

Et si vous n'êtes pas convaincu, allez voir ce film intitulé "La partition inachevée" : comment le changement intervient à n'importe quel moment !

07:05 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occasion, société, univers, psychologie, spiritualité |  Imprimer

Imprimer

24/08/2013

Où sommes-nous ?

Il arrive parfois qu’à la vue d’un paysage l’œil se demande ce qu’il regarde. Où suis-je ? me murmure-t-il à l’oreille. Alors le cerveau s’enflamme. Ce qu’il voit ne correspond pas à ce qu’il ressent, ni à ce qu’il sait. Là, la réalité dépasse la fiction. Cela tourne dans la tête comme dans le tambour d’une machine à laver et même quand cela s’arrête, ce n’est pas suffisamment à l’horizontal pour qu’on commence à avoir une idée précise de la réalité. J’ai un kaléidoscope dans la tête, et j’ai beau remuer les morceaux de verre pour les mettre à l’endroit, rien ne vient. On s’affole donc : qu’est-ce ceci ?

Un lac vu de la rive boisée avec quelques bateaux flottant tranquillement sur la surface calme de l’eau. Le soleil est actif, l’eau devient ruisselante de lumière et prend ce ton éblouissant, quasi aveuglant, qui procure à l’œil un défaut de vision par saturation. Lac enchanteur des jours d’été, envie impulsive de plonger dans une eau pure et fraiche, bonheur sensuel des corps au-delà de toutes considérations intellectuelles.

La photo suivante, enclenchée cinq à six secondes après cette première prise de vue, donne une vision fondamentalement différente.

Je suis transporté à l’ombre des bois, en pleine campagne, auprès d’une prairie verdoyante où paissent quelques bêtes. C’est le matin, la lumière est crue, mais tamisée par la tendresse de l’éveil. C’est là aussi l’été, mais un été plus tendre, plus alangui, et cependant revigorant.

Le plus curieux n’est pas cette différence de sensation entre deux clignements d’œil qui fait bouger les pièces du kaléidoscope, mais le fait que cette sensation bizarre n’est pas due à la réalité, mais aux photos de cette réalité. Il n’y a aucun trucage. Mais l’œil mécanique a manifesté un semblant d’insuffisance humaine. C’est bon de savoir que la technique a également des difficultés d’adaptation.

06:34 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, photographie, écriture, quotidien |  Imprimer

Imprimer

12/08/2013

Démocratie et valeurs démocratiques

La démocratie, régime politique dans lequel le peuple est souverain, est « le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple » (Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis). Le gouvernement démocratique s’oppose au gouvernement monarchique ou dictatorial (pouvoir détenu par un seul homme) ou encore au gouvernement oligarchique (pouvoir détenu par un groupe restreint).

Mais lorsqu’on parle des valeurs démocratiques, on ne parle pas de gouvernement, mais d’un système sociétal comprenant un ensemble de valeurs et de principes régissant la vie en société.

Dans le premier cas, la démocratie est un système qui permet de départager les opinions des citoyens sur les idées, les règles et les personnes qui doivent gouverner. A 50,01% la démocratie a parlé. Ensuite, selon le régime démocratique (démocratie directe, démocratie représentative ou démocratie semi-représentative) soit le citoyen n’a plus droit à la parole, soit il continue de décider sur plus ou moins de projets ou de règles.

Par contre les valeurs démocratiques constituent beaucoup moins une valeur qu’elles veuillent bien le dire. C’est en fait une langue de bois utilisée par les gouvernants pour inciter le peuple à se départir de son droit. Les valeurs démocratiques sont pratiquées en communication gouvernementale pour que les citoyens ne soient libres que le jour des élections. Sortis de cette journée, ils sont assujettis à l’idéologie dominante (provisoirement, jusqu’à une nouvelle élection). Ainsi toute réforme que la majorité des gens refusent passe plus facilement si le gouvernement met en avant les valeurs démocratiques. Une fois élu, l’élu n’a plus à prendre le pouls du peuple. Celui-ci n’a qu’à s’exécuter puisqu’il l’a élu. Le gouvernement peut devenir quasi dictatorial.

Ainsi est détourné complètement l’esprit de la démocratie au nom des valeurs démocratiques :

· Liberté : oui, le jour de l’élection. Et à partir de ce jour, le citoyen est assujetti à la loi du gouvernement élu, sans aucune possibilité de contester les décisions.

· Egalité : celle-ci est le maître mot. L’égalité passe avant les lois de la nature. Elle permet de détourner la liberté à son profit.

· Fraternité ; oui, entre groupe du même bord, celui qui détient le pouvoir, qu’il soit de droite ou de gauche, l’essentiel étant la fraternité des élites contre le peuple ou la fraternité de l’excuse contre la sanction.

07:05 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, philosophie, démocratie |  Imprimer

Imprimer

08/08/2013

Le chat

J’ai hérité d’un chat. Pour quelques jours, Dieu soit loué. Impassible, il contemple les papillons et lève la patte pour tenter de les attraper. Mais ce sont des papillons de nuit qui s’élèvent haut dans le ciel. Alors il lève ses moustaches et les regarde partir jusqu’à ce qu’ils soient hors de sa vue. Il semble dormir, mi-assis mi-couché sur le lit, mais le moindre bruit le fait sursauter. De temps à autre, un frémissement parcourt sa colonne vertébrale, comme la main d’un spectre fouillant sa fourrure.

Ah ! Il se lève et vient près de moi en ronronnant. Il se couche complètement et son ventre respire au rythme de ses grognements chaleureux. Sa queue remue parfois, juste à la pointe, comme un être à part entière, indépendant de la masse de poils bercée par la brise venant de la fenêtre ouverte. Le bruit de l’envol d’un pigeon dans le noir le redresse instantanément, les yeux apeurés. Il est souple, vif, et reposé, serein, presqu’apathique. Il passe ses jours et ses nuits assis, couché, sur un tapis, dans un fauteuil, sur un lit.

Tiens ! Nouveau petit bruit qui le conduit à la porte fenêtre. Il s’assied face à l’obscurité, le visage tourné vers la lune, baigné d’une faible lueur, comme une porcelaine. Il sort même sur la terrasse et ses yeux luisent dans le noir. Mais bien vite, il rentre d’un pas délié, remuant sa fourrure avec noblesse, faisant admirer les liaisons entre son corps et ses membres. Oui, un chat se déplace avec fierté ou en folie, griffant le sol, courant entre les pieds des fauteuils, dérapant sur les tapis, pour atteindre en une seconde la porte entrouverte.

C’est un compagnon qui s’adapte à votre rythme. Il ne veut qu’une chose, quelques caresses sur son dos arrondi, couché contre votre corps, s’imposant pour un bain d’intimité. Puis il repart comme s’il ne vous connaissait pas, indépendant, solitaire. Quelle drôle de vie que celle d’un chat ! Indépendance et affection ou, tout simplement, une vie de chat.

07:59 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, vacances, repos |  Imprimer

Imprimer

05/08/2013

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement

« Elle me donne sans cesse en exemple le génie d’Einstein : ses conclusions sont toujours claires et ses calculs souvent faux, ce qui le distingue de la plupart des chercheurs dont la rigueur alimente l’hermétisme. En fait, il trouve d’abord, et il cherche après. Il a l’intuition de la théorie, il en déduit le résultat, puis il en développe les conséquences jusqu’à les rendre limpides – et par là même incontournables. Alors il revient en arrière pour étayer sa découverte par les calculs nécessaires à la démonstration, mais à ses yeux, c’est du temps perdu. » (Didiervan Cauwelaert, La femme de nos vies, Albin Michel, 2013, p.138).

Platon avait bien saisi cette différence majeure entre la pensée rationnelle, déductive et argumentative, la dianoia, et la pensée perceptible, immédiate et évidente, le noûs. Mais le siècle des Lumières nous a fait perdre l’intuition au profit du rationnel, reléguant la première parmi les faux amis. Cela s’est accentué au XIXème siècle. L’intuition ne joue qu’un rôle négatif, elle ne peut délivrer de message que si elle est relayée par la rationalité qui seule peut consacrer la vérité. Et si cela n’était que prudence et précaution de la part d’hommes à l’imagination limitée ?

Tout d’abord, reconnaissons que l’intuition va au-delà de l’inférence. Elle ne chemine pas entre les propositions jusqu’à une conclusion. Elle va droit au but, sans masque, et s’impose par la force de la pensée avant d’être ensuite disséquée dans une démonstration à trouver. C’est le propre du génie. C’est un éclair de vérité qui émerge des nuages de pensée et s’impose à celui qui le vit. C’est la pomme de Newton dont la chute entraîne la pensée vers la conclusion recherchée depuis longtemps. C’est justement parce qu’elle est recherchée depuis longtemps qu’elle apparaît soudain, claire et impérative. Sans travail, l’intuition n’existe pas.

Alors, soignons nos intuitions, tendons l’oreille à leurs murmures. Ensuite viendra le travail de démonstration, la construction rigoureuse d’une pensée qui ne laisse aucune fuite dans sa logique.

07:43 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : intution, déduction, induction, rationnel, conception |  Imprimer

Imprimer

28/07/2013

Guillaume Macaire, entraîneur

Hier, à une réception, j’ai rencontré Guillaume Macaire, entraîneur de chevaux de course, un homme passionné et passionnant. Les cheveux frisés, la pommette haute, le sourcil broussailleux, il semble vous regarder du haut de sa corpulence gentille, le menton levé sur ses certitudes. Il n’a qu’une petite taille, mais sa passion en fait un grand homme.

gentille, le menton levé sur ses certitudes. Il n’a qu’une petite taille, mais sa passion en fait un grand homme.

Il faut l’écouter parler de sa préoccupation permanente, le cheval bien sûr. C’est une passion dévorante, qui l’allège, l’éclaire, lui donne des ailes lorsqu’il se laisse aller à ses confidences. Tout son visage s’illumine, son sourire devient intérieur : il parle de ce qu’il aime, de cet animal sacré qui a transformé sa vie et en fait une légende. Et vous ne pouvez qu’écouter cet homme respectable et respecté parler de son affection unique, grandiose, exaltante, pour les courses, et derrière les courses, les chevaux. A dix ans, il est emmené par ses parents sur l’hippodrome de Compiègne. Il regarde ce monde inconnu de lui, admire l’agitation grave des soigneurs autour du dieu fringuant, observe l’attitude des spectateurs dont les yeux reflètent une vive inclinaison vers cet animal extraordinaire (mais les cavaliers ne parlent jamais d’animal lorsqu’ils parlent de leurs chevaux), aux membres racés, à la robe fine et brillante, qui piétine sur place comme en un jeu subtil pour mettre en évidence sa force, sa fougue, sa verve, sa maturité au jour de la course. Et en un instant, il se dit : « Ce sera mon métier ! »

Il s’anime, explique, raconte sa vision du cheval et sa manière de le débourrer, de le dresser, de le préparer psychologiquement, d’en faire un être surnaturel qui se donne à fond pour son cavalier : « Le cheval se donne tout entier. Le seul problème est de savoir l’obtenir. Certains cavaliers sont maladroits, autoritaires, bloqués sur des principes, alors qu’il faut laisser vivre sa monture pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même. » Il vous dit cela de sa face réjouie, un sourire large, l’œil pétillant. Elle rayonne de bonheur rien que d’évoquer sa passion. Il enchaîne sans cesse de nouvelles remarques, des arguments, des commentaires, des précisions, des références, et rien n’arrête son discours passionnant parce que passionné.

Il s’est fait tout seul. Il conserve de ses jeunes années le souvenir vif de l’ambiance sacré qui règne autour des chevaux et du monde des courses, de cette attention permanente des hommes aux soins à donner à ces créatures merveilleuses. On voit dans ses pensées les images de ces années difficiles, mais combien passionnantes : les odeurs de l’écurie au petit matin, la senteur de la mousse blanche sur l’encolure que laisse la transpiration après le galop, le bruit léger des galops sur les pistes de terre, la dépression subtile de l’air au passage d’un étalon lancé à pleine vitesse.

Sa passion s’appuie sur une réflexion, une éthique de vie, une vocation qui s’est affirmée au fil des années jusqu’à le modeler dans toute sa sagesse d’homme de cheval qui voit ses rapports avec le monde en amoureux de la vie. Oui, c’est l’amour qui l’anime, lui donne joie, le tranforme en philosophe, tout cela grâce à l’image vivante en lui de l’association de l’homme et du cheval dans une chevauchée fantastique qui peuple ses rêves depuis plus de cinquante ans.

Oui, Monsieur Macaire est un homme enviable. Il a fait de sa vie un rêve qui l’élève et qu’il sait transmettre aux autres. Cela mérite le respect !

08:40 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : passion, course, cheval |  Imprimer

Imprimer

26/07/2013

Les hérons

Ce matin, courant près du canal Saint Martin, je tombai en arrêt face à une devanture dans laquelle les mannequins étaient semblables à des hérons. Leurs pattes étaient tellement fines qu’ils semblaient sortir de l’eau, l’air sérieux, une main en l’air, la taille étroite, la cuisse moulée, le mollet gainé. Telle est la mode. Il faut un chausse-pied pour enfiler ce pantalon de toile non élastique qui est une double peau. Aussi fais-je maintenant attention au profil des jeunes hérons qui se promènent dans la rue. Ne pas les bousculer, le pantalon risque de craquer sous la pression psychique et même physique d’un effort inconsidéré.

Le terme héron est un terme générique désignant de nombreuses espèces d'oiseaux appartenant à différents genres d’une même famille. Il y a des Hérons Cendrés, très courants, habillés de gris foncé, mal engoncés dans leur costume de commercial. Il y a de Grands Hérons, espèce moins fréquente, mais en augmentation. Ils croissent en taille et en nombre. Il y a également des Hérons Coiffés, de panama de préférence. On trouve aussi des Hérons Impériaux, la tête haute, le corps stylisé, se tenant sur une patte, étroite bien sûr, élégamment vêtus d’un pantalon rouge débordant largement sur des chaussures bateau aux lacets roses, mais toujours serré sur le mollet.

Le héron est toujours du sexe masculin avec ses petits héronneaux. Il n’y a pas de héronne. C’est normal. Elle porte le même pantalon étroit et fume les mêmes cigarettes. Seule différenciation : le sac pendule, plein à craquer de trésors cachés dans lequel il convient de fouiller longuement avant de trouver l’objet désiré, un téléphone, qui s’arrête de sonner lorsqu’on met la main dessus. Son aigrette a du charme et lui donne l’œil égrillard. La cendre qu’elle revêt est plus lumineuse. Elle marche souvent en héronnière, devisant avec ses compagnes, voire même quelques hérons. Elle marche sur la pointe des pieds disposant d’un ergot spécifique lui permettant de montrer un mollet avantageux aux hérons. Parfois, et souvent même, elle s’arrête, prise d’une inspiration, et se repose sur une jambe étirée, l’autre paisiblement croisée pour mettre en évidence le galbe de son avant-jambe. Et si le héron lui plaît elle bat des ailes comme pour s’envoler. Elle se soulève de quelques centimètres, en lévitation, avant de redescendre près des jambières du mâle choisi. On ne sait plus alors quelle patte appartient à qui.