30/12/2022

MANDALA

Le terme Mandala signifie « cercle ». Plus largement, un mandala est un support de méditation, composé de triangles, de carrés et de cercles imbriqués qui modéliserait notre nature profonde de manière inconsciente.

En fait, il représente l’ordre du monde avec ses quatre points cardinaux et laisse apparaître plusieurs plans successifs qui correspondent à nos diverses personnalités. Le centre du mandala représente l’unité fondamentale de l’être autour de laquelle se construisent ces différents moi.

D’après C.G.Jung (1875-1961), le mandala symbolise, après la traversée des moi, la découverte du noyau spirituel de l'être, le Soi, aboutissant à la réconciliation intérieure et à une nouvelle intégrité de l'être.

01:57 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mandala, impression, rappel |  Imprimer

Imprimer

30/07/2020

L'escalier

Comme chaque nuit, après avoir pris un café, je remonte l’escalier dans le noir après avoir cherché mon chemin entre les meubles, m’efforçant de ne pas les toucher. J’aime trouver la trajectoire parfaite, comme si je voyais mon passage dans l’obscurité : éviter le fauteuil du bureau, le coin du billard qui rentre dans les côtes, les deux montants de la porte pénétrant dans l’entrée, puis la première marche de l’escalier qui monte au premier étage. Enfin, je touche le début de la rampe, qui m’indique que là commence la montée.

Ce matin, tout se passa comme chaque nuit, dans la rectitude de l’habitude. J’engageais le pied sur la première marche, puis la seconde, lorsque je me sentis sortir du connu de l’habitude. Je m’élevais hors de moi, montant sur le nuage de l’existence, franchissant chacune des marches avec aisance, tendu vers la marche finale et le passage sacré de la fin de la vie. Ce n’était pas désagréable, cela faisait partie d’un processus normal de désappropriation, d’un moment de logique dans la destinée. Au contraire, c’était un moment de libération sans aucune angoisse, un instant de connaissance qui élève l’âme au-delà des voies habituelles.

Je réalisais brusquement cet état suprême que chaque humain doit franchir à un moment ou un autre pour accéder à la connaissance de la réalité spirituelle : une apesanteur du corps et de l’âme qui flotte dans le contenu de son enveloppe et permet de saisir l’immensité du don divin, une montée joyeuse vers un autre moi-même libre de ses précautions et interrogations quotidiennes, une ivresse sans pareil, comme une aspiration vers le meilleur de l’être.

Tout cela s'accomplit dans l’obscurité, dans l’attention de ne pas tomber, de ne pas se prendre les pieds sur quelque objet ou quelque retenue d’émotions. Je franchis les dernières marches et posai un pied sur le palier lorsque tout cessa. Le cœur battant, j’avais contemplé la profondeur de la vie et le moment suprême de son achèvement, sans crainte, avec joie.

07:10 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sensation, impression, déraison? |  Imprimer

Imprimer

16/06/2020

Fleurs dans un pré

Nuit : pas de couleurs

Juste un parterre sous les pieds

Émerveillement !

03:16 Publié dans 22. Créations numériques, 31. Pictoème, 46. Haïku | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pictaîku, impression, tremblement |  Imprimer

Imprimer

31/10/2019

Parution de "Flâneries campagnardes"

Il est paru après une naissance longue, mais heureuse.

« Les jours passaient dans l’indolence et la création, avec pour seul plaisir la contemplation d’une nature riche, parfaite parce qu’imparfaite, dans laquelle je pouvais me rouler jusqu’à pleurer de joie. »

À la campagne, l’esprit erre dans les champs et les bois, au bord des rivières, sous les arbres et près des calvaires. La certitude du visible s’accompagne toujours d’un doute que ressentent, sans savoir pourquoi, ceux qui laissent parler leur imagination. Qui d’entre vous n’a jamais ressenti ce mouvement du cœur qui vous fait prendre du recul et voir les choses autrement ? La nature ouvre les yeux à l’indicible beaucoup mieux que le macadam. Et… elle a le plus souvent raison.

À la campagne, l’esprit erre dans les champs et les bois, au bord des rivières, sous les arbres et près des calvaires. La certitude du visible s’accompagne toujours d’un doute que ressentent, sans savoir pourquoi, ceux qui laissent parler leur imagination. Qui d’entre vous n’a jamais ressenti ce mouvement du cœur qui vous fait prendre du recul et voir les choses autrement ? La nature ouvre les yeux à l’indicible beaucoup mieux que le macadam. Et… elle a le plus souvent raison.

Alors, rêvez, méditez, laissez-vous transcender par les images, les bruits et les effleurements d’un terroir toujours à redécouvrir. Qu’ils vous enchantent et vous enrichissent.

Consulter les extraits en pièces jointes.

Broché: 174 pages, en Français, ISBN-10: 1687450439

19-09-28 Extraits Flâneries campargnardes.pdf

Vous pouvez le commander directement sur Internet au :

https://www.amazon.fr/Fl%C3%A2neries-campagnardes-Picto%C...

Alors, merci pour l'achat et bonne lecture à tous !

05:24 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : campagne, impression, émerveillement, amazon |  Imprimer

Imprimer

08/04/2019

Votre double

Accoutumée à se défier tout autant des sentiments qu’elle ressentait que de ceux qu’elle suscitait chez les autres, la jeune fille marqua devant moi un temps d’hésitation. (…)

Je ne dispose pourtant pas des mêmes qualités qu’elle. De vingt ans son aimée, sans prétention de beauté, vêtu comme un valet de ferme qui rentre les foins, aucun signe ne lui permettait de savoir qui j’étais ; je ne pouvais faire impression sur elle par aucun pouvoir ni artifice. Et pourtant, je le sais, elle a dans cet instant éprouvé un profond sentiment pour moi. (…) L’explication qu’elle m’a donnée n’a guère éclairci le mystère. Elle m’a, d’après ses dires, reconnu immédiatement « comme son double ». C’est un mot bien étrange, je vous l’accorde, et jamais double ne fut plus dissemblable. Mais elle vivait dans un monde qui lui appartenait en propre et auquel le monde réel ne participait que peu. Sans doute était-ce le refuge qu’elle s’était créé pour se protéger des agressions de la vie. En tout cas, seuls entraient dans ce monde ceux qu’elle élisait en secret et j’eus le privilège douloureux d’y prendre une place éminente dès notre première rencontre.

Jean-Christophe Rufin, Le grand cœur, Gallimard, 2012, Folio p.322

C’est un sentiment violent que celui éprouvé en un instant pour quelqu’un que l’on n’a jamais vu et qui se révèle comme son double. Peut-être n’est-ce pas le mot juste. Mais existe-t-il un mot qui vous donne ce sentiment inconnu jusque là de connivence et d’aisance envers une personne de sexe opposé qui vous fait penser que vous la connaissez depuis toujours et qui vous attire avec autant de force et de mystère. Ce contact vous submerge de transparence. Vous changez d’être physiquement et moralement tout en ressentant l’impression de déjà vu, déjà entendu, déjà vécu avec cette personne, même si rien ne vous permet de dire quand et où vous pourriez l’avoir rencontré et aimé.

Elle avait quarante ans de moins, peut-être même un peu plus. Adolescente, elle n’était pas encore femme au plein sens du terme. Elle était vive comme l’éclair, discrète comme un poisson, indépendante comme un sauvage. Au premier coup d’œil, nous nous comprîmes, une étincelle au fond de l’être nous anima sans cependant qu’aucun n’ait un mouvement vers l’autre. Pas besoin de rapprochement, nous savions que l’autre était notre double intérieur : même sentiments, même réactions, même vision de son avenir, même respiration venant du cœur et de la pensée, même si notre vie extérieure est si profondément différente.

De telles intuitions sont rares. Elles n’arrivent qu’une ou deux fois dans la vie. Vous découvrez votre double qui vit une autre vie dans un autre contexte. Mais vous savez qu’il est vous-même. Quel choc ! Des années après vous vous en souvenez et ressentez un trou dans votre poitrine, un ouragan qui vous impressionne, vous dévaste et vous fait du bien malgré tout. Vous avez entrebâillé une porte inconnue et regardez ce que vous n’êtes pas normalement autorisé à connaître : le mystère de l’être avant la naissance et après la mort. Oui, vous n’êtes pas seul au monde. Des liens indéfinissables vous relient à d’autres dimensions dépassant vos capacités d’appréhension du mystère de la vie au-delà de la simple existence individuelle.

07:10 Publié dans 11. Considérations diverses, 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vie, destin, sentiment, impression, existence, au-delà |  Imprimer

Imprimer

15/01/2017

Bain de soleil

Dans le sable chaud

Elle s’étendit, silencieuse

Ouvrit son esprit et son corps

Et se laissa porter par la fournaise

07:25 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, impression, attitude, monde |  Imprimer

Imprimer

17/12/2016

Une porte

Une porte est un passage entre deux mondes, celui que l’on connaît et un autre, inconnu avant de la franchir. Elle peut n’être faite que de brindilles séchées ou de chêne épais, ou même renforcée de ferrures, la porte reste un mystère, car elle cache ce deuxième monde, que l’on ne voit que lorsque la porte est ouverte.

Les grands se cachent derrière leur porte et la font garder. Nul ne sait ce qu’ils font et ce qu’ils vivent derrière. Les rois n’ouvrent jamais une porte. Elle leur est ouverte. Ils peuvent parfois saluer d’un signe de tête l’homme qui tourna la poignée et fit faire un quart de tour à la cloison. Mais le plus souvent ils passent sans s’en rendre compte d’un monde à l’autre sans qu’ils y trouvent le changement. C’est pourquoi les rois disposent d’une continuité de pouvoir que les autres humains n’ont pas. Pour eux, il n’y a pas de mystère. Notons qu’il en est de même des malheureux qui n’ont, eux, pas de porte. Ils errent dans le monde sans pouvoir en trouver d’autres, ils portent leur misère sur le dos et restent à leurs côtés, car elle est leur seule richesse.

Les autres humains, ces hommes et femmes normaux, sachant se servir de leur poigne pour faire faire un quart de tour à un rond de porcelaine ou à un levier rigide, usent et abusent de cette faculté notoire : passer d’un monde à l’autre sans savoir ce qui se trouve de l’autre côté. Il peut leur arriver d’étranges choses : trouver un cadavre fraîchement expédié, ouvrir sur une femme faisant sa toilette, surprendre un enfant les doigts pleins de confiture. C’est toujours un choc que cette rencontre avec l’inconnu.

Alors certains n’osent ouvrir, ils entrebâillent. Ils jettent un œil sur la partie visible de l’inconnu, croît connaître l’autre partie, entrent d’un pas assuré pour tomber dans un inconnu qui les surprend. Les plus malins n’entrent pas, ils ne passent que la tête. Certaines finissent au panier, guillotinées de surprise, les yeux ouverts sur l’inconnu pour toujours. D’autres enfin ne mettent que le pied dans cet entrebâillement, n’osant tirer plus en arrière la cloison, mais n’ayant pas non plus la force de la refermer, par faiblesse sans nul doute.

La mémoire reste un argument essentiel pour ce passage. La plupart connaissent ce qui se trouve au-delà de la ligne de la porte lorsqu’elle est fermée. Ils ne regardent même pas, ils poursuivent leur rêve ou leur dialogue mental et ne vivent ainsi qu’une vie, bien triste parce que toujours la même. Seuls quelques curieux, distraits, innocents ou éclairés, savourent cet instant où, la clenche cédant, l’inconnu se dévoile auréolé de sa splendeur occulte, voilée aux yeux des passants peu curieux qui restent du côté de la vie, refusant de plonger dans l’inconnu. À peine ouverte, la porte crée l’aspiration. Ils sont projetés de l’autre côté de la frontière, muets d’étonnement, sourds aux injonctions du passé encore présent, les bras tendus vers l’inconnu, aveuglés de déraison qui leur chatouille les idées. Nombreux sont ceux qui ne s’en remettent pas. Certains se figent sur la ligne, n’osant aller plus avant ; d’autres tombent de saisissement, les deux pieds dans le même sabot, peu entrent en majesté ou alors les yeux fermés. Ils retardent l’instant où l’inconnu se dévoile. Les écaillent tombent des globes oculaires, un jour nouveau apparaît, la vie nouvelle s’offre à eux, ils sont légers, neufs et nus devant le spectacle de la nouveauté.

Alfred de Musset, ce grand voyant devant l’éternel, avait raison de proclamer qu’il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Quand on est chez soi, on est dans la rue, dit la marquise. Oui, seuls les rois et les indigents n’ont pas de chez eux !

07:54 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : passage, deux mondes, univers, impression |  Imprimer

Imprimer

20/08/2016

Réminiscences

Il est des impressions fugitives qui marquent profondément l’existence, tel un rappel d’une vie passée dont on ne peut saisir ni le lieu, ni le moment, ni non plus les personnages qui sont en jeu. Ces impressions marquent et restent, même si elles n’ont durée qu’un instant.

Un homme se trouve dans la foule au sein d’une fête. Il y assiste sans autre intérêt que de faire plaisir à ses amis et à ceux qui l’accompagnent. Il attend que la cérémonie commence et il regarde autour de lui : chuchotements, couleurs, mouvements, agitations, avant le calme et le recueillement. Ses yeux errent de place en place parce qu’il faut bien regarder quelque chose. Ils ne voient pas. Ce n’est qu’un flou visuel qui ne parvient pas au cerveau, un brouillard d’images qui défilent sans susciter l’attention. S’installe assez loin de lui une famille, de rouge et d’orange vêtue. Il voit la femme, sans appréciation particulière, l’homme, de même, une très jeune fille, vêtue d’une robe couleur corail, et remarque son port de tête et sa silhouette. Il ne sait pourquoi, son regard devient attentif, il ne voit plus qu’elle, radieuse, encore enfant, déjà jeune fille, modeste malgré tout, ne parlant pas, ne bougeant pas, mais possédant une présence irréelle, un feu qu’il est peut-être seul à voir. Il ne peut s’empêcher de l’examiner et lui trouve un air connu, sa silhouette peut-être, son visage aussi. Mais non, son attitude sans doute qui à la fois ne lui rappelle rien, mais qu’il semble connaître presqu’intimement. Elle sourit et ce sourire l’enjôle. Au cours de la cérémonie, il ne peut que la regarder. Elle ne l’a pas vu, pas observé une seule fois. A la sortie non plus. Elle repart avec sa famille, mais il voit son auréole lumineuse dans la foule des convives et son cœur cogne dans sa poitrine, il ne sait pourquoi. Pendant le repas, il l’aperçoit. Elle semble insignifiante, mais elle est revêtue d’une telle présence qu’elle éclaire les personnes qui l’environnent.

Après le repas, une excursion est prévue dans la montagne pour se réveiller, parler, rire, s’épuiser sainement. Elle est là, au pied du massif, toujours vêtue de sa robe corail, grande et menue, pas de réels seins, des tétons pointus, les jambes fluettes et les pieds nus. Elle va marcher sur le chemin de pierres coupantes qui monte vers le sommet les pieds nus et cela ne la gêne pas. Quelle prouesse ! Oui, elle part ainsi, inconsciente, comme si elle était chaussée d’une paire de brodequins la protégeant des cailloux. Il l’observe du coin de l’œil. Elle marche naturellement, sans parler à personne, ne semblant nullement souffrir de son absence de chaussures. Elle monte, inspirée par la fraîcheur de l’air après l’étouffement de la plaine. Elle respire, regardant la nature, souriante parfois, mais discrètement, et elle s’élève sans peine, semblant flotter sur le sol dont les pierres noires de la lave coupent les semelles des chaussures. Le groupe s’égrène le long du chemin, les premiers sont déjà au deux tiers du chemin, les derniers ne sont pas encore arrivés à la moitié et ils semblent vouloir s’arrêter, épuisés. Elle, superbe, monte sans effort, absente et pourtant d’une présence sans pareille, ne dit mot, ne court pas et flotte sur un tapis roulant. La dernière partie du trajet est difficile, la montée est rude. L’homme navigue entre les racines, montant haut les genoux, se tirant parfois avec une corde destinée à s’aider dans la montée et à se retenir dans la descente. Il est freiné par ceux qui ont du mal à se hisser. Elle est déjà en haut, contemplant le paysage comme si de rien n’était, même pas essoufflée, sereine, majestueuse. Elle avance vers l’autre face de la montagne, là où la pente devient impraticable, se penche, jette un œil sans sourciller, puis retourne auprès des autres. Elle daigne boire un peu d’eau et est déjà prête pour la descente.

Enfin, l’ensemble du groupe se prépare à redescendre. Ce sont les moins aguerris qui se lancent les premiers sachant qu’il leur faudra du temps pour franchir les premiers cent mètres, arrimés à la corde qui empêche de tomber. Derrière, l’homme piétine d’impatience. Quels maladroits, pense-t-il. Il arrive à la barrière de bois dans la clôture qui met fin à la descente vertigineuse. Cinq ou six personnes attendent de pouvoir franchir un échalier d’un mètre. Il décide de passer sous le barbelé, se roule dans l’herbe, se relève et part en courant dans la descente de plusieurs kilomètres. Il ne sait pourquoi il fait cela, une impulsion qu'il n'a pas contrôlée. Il se laisse griser par le vent, la fraîcheur de l’atmosphère, l’absence de bruit. Il prend garde à mettre ses pieds sur les touffes d’herbe et il court vite, se laissant descendre sans précaution, ne regardant que vers le bas, là où les personnes qui ne sont pas montés jusqu’en haut attendent. C’est loin, mais c’est si bon de courir sans but dans une montagne ouverte sur le monde. Il s’arrête à un moment donné pour chercher celle qui est restée en bas et qui l’attend. Est-elle là ou plus bas ? Il voit alors passer la petite jeune fille qui court comme il l’a fait, l’air de rien, sautant de cailloux en cailloux, les pieds nus, ne semblant nullement souffrir. Elle va presque aussi vite que lui, mais avec une légèreté sans pareille, sans bruit, sans un souffle, glissant sur le flanc de la montagne comme une plume au gré des vents. Il l’admire. C’est un elfe qui court près de lui. Il accélère, elle flanche un peu, garde sa vitesse sans s’émouvoir. Il repart et comme il court plus vite qu’elle, il l’a rattrape, la double, la regarde ; elle sourit, ne dit rien et poursuit sa course, sûre d’elle, dans un maintien impeccable, légère et vivace. Une fois en bas, là où se trouvent les voitures, il la voit arriver, rose, comme si elle sortait de son bain, sans une ombre de transpiration et commencer à parler avec un enfant qui attendait là. Rien ne laisse supposer qu’elle vient de descendre à un train d’enfer le flanc de la montagne qui s’étire devant elle.

Le soir, au repas, il se trouve derrière elle par hasard. Il ne peut s’empêcher de lui dire son admiration. Elle sourit sans rien dire, mais partage l’amour de la course, le regarde et ses yeux pétillent d’amusement au-delà de la fracture des générations. Une étincelle se produit, elle tremble, il sent en lui un souffle nouveau, il la connaît, elle l’a également reconnu, ils se sont rencontrés dans une autre vie, laquelle, il ne sait pas, mais ce regard de reconnaissance restera à jamais marqué en lui et probablement en elle. Ce n’est pas de l’amour, non, ce n’est pas même une admiration. C’est un souffle d’humanité qui les a pris et enrobés avant de les laisser repartir chacun de leur côté. Ils se connaissaient sans s’être jamais vus, se sont reconnus dans la course qui a ouvert une parenthèse dans le cours de leur existence, rompant avec l’habitude, comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuage.

07:17 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : résurgence, souvenir, impression, mémoire, autre vie |  Imprimer

Imprimer

09/06/2016

Une maison insignifiante

Curieux par nature, comme tous les humains finalement, je passe la tête, tentant de distinguer quelque chose dans l’obscurité. Oui, elle est habitée par une femme. On sent son odeur doucereuse. Ne pas se laisser prendre, rester sur ses gardes ! Je cherche l’interrupteur à droite, à l'opposé de l’ouverture de la porte. Je le trouve à gauche. Quelle idée ! Lumière : faible, veloutée, caressant les objets plutôt que les éclairant. Un fauteuil Voltaire, un piano droit, un tapis effilé, quelques photos aux murs, dont une femme encore jeune, blonde, au sourire incertain, qui vous regarde étrangement. Elle semble presque vivante et vous fait un signe de la main : « Viens », semble-t-elle dire. Non, elle ne bouge pas. Ce n’est qu’une photo. Mais je ne la quitte pas des yeux. Elle reste muette. Une porte au fond de la pièce est entrebâillée et un escalier, sur la gauche, permet de monter à l’étage. Je l’emprunte. Un palier avec trois portes. J’ouvre la première. Elle donne sur une chambre aux volets fermés. Le soleil laisse quelques raies sur le sol recouvert de moquette grise et des grains de poussière dansent dans ses rayons. Rien d’intéressant, me dis-je en refermant la porte. La seconde s’ouvre sans bruit, comme entretenue de quelques gouttes d’huile passées sur ses gonds. Une chambre de femme. Je distingue un jupon du début du siècle, une robe au teint passée, une paire de chaussures hautes. Apparemment, il s’agit d’une jeune femme. La même probablement que celle vue sur la photo.

A ce moment, j’entends du bruit sur le palier. Je la vois passer, droite, fière, le regard perdu. Vite ! Je me cache derrière le paravent. Elle revient sur ses pas et pénètre dans la pièce. Elle ouvre un placard, en sort une robe jaune, assez longue, avec des volants en guise de manches. Retirant sa robe de chambre, elle l’enfile, se regarde dans la glace, avance de deux pas, recule de trois, puis avance, à tel point qu’elle disparaît derrière le miroir. Plus rien. Personne. A-t-elle vraiment existé ? Ne reste que cette odeur persistante, déjà perçue en bas en entrant dans la maison. Non, même avant, dans le jardin. Le silence est revenu, lourd, angoissant. J’étouffe. Que fais-tu ici, me dis-je. J’ai peur tout à coup et je presse le pas pour descendre les escaliers et me diriger vers la porte de sortie. Au moment où je tourne la poignée, un bruit bizarre retentit, semblant venir du premier étage : une sorte de plainte inhumaine, qui se prolonge inutilement, au-delà du souffle habituel d’un humain. Elle dure, dure à tel point que je sors épouvanté et referme au plus vite la porte. Dehors, toujours le silence. Pas un chant d’oiseau, pas un grattement, pas un chuintement. Je cours jusqu’au portail et me retrouve dans la rue, mes oreilles débouchées. Quel rêve, me dis-je. Non pourtant, ce n’est pas un rêve, j’ai bien vu cette femme changer de robe et disparaître dans la glace de l’armoire. Qu’est-elle devenue ?

Je n’ose plus retourner dans la maison et je pars vers le centre en m’efforçant de ne plus y songer. Mais chaque fois que je repasse devant le portail, je ne peux m’empêcher de revivre ces moments et d’en éprouver une angoisse indescriptible. Ne vous inquiétez pas, j’ai retrouvé mon âge réel. Seul mon sourire garde un regret imperceptible. Je n’arrive plus à sourire comme auparavant.

07:41 Publié dans 11. Considérations diverses, 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impression, rêve, vision, psychologie |  Imprimer

Imprimer

08/06/2016

Une maison insignifiante

Hier, j’étais à un vernissage. Peu de gens, des œuvres assez disparates, car il y avait quatre exposants qui ne semblaient pas avoir grand-chose en commun. Tout à coup, un tableau, une maison, insignifiante, mais qui attirait mon regard. J’eus envie d’écrire son histoire, ou une histoire qui s’y rapporte.

Il passa devant l’entrée, un simple portail constitué de deux piliers de pierre brute. Il eut l’impression que la maison le suivait des yeux. Il se retourna, mais rien. Elle se tenait immobile, insignifiante, effacée. Il poursuivit donc son chemin.

Le lendemain, elle est toujours là, à la même place, guillerette cette fois. Le soleil luit haut dans le ciel et les hirondelles ont repris leurs rondes échevelées. Tiens, les deux piliers sont plus avenants aujourd’hui, remarque-t-il. Il s’arrête, intrigué. Ce chemin de gravier sale qui mène à la maison lui tend les bras : « Viens ! » lui dit-il. La maison semble inoccupée. Les rideaux des fenêtres ne bougent pas, les portes restent fermées, l’arbre est toujours pelé. Non seulement pas un signe de vie, mais une impression d’abandon augmentée par la peinture de la façade, une peinture violette, non, disons mauve pâle, un peu sale. Le jardin est également laissé à lui-même ; les herbes envahissent tous les recoins. Tiens, mais c’est vrai. Il n’y a pas un animal. Je franchis l’espace entre les piliers et avance d’un pas. Un silence étouffant, roide, au goût de farine. Mes pas soulèvent une petite poussière fine qui retombe lentement, au ralenti. Un silence oppressant qui résonne dans les oreilles et endort les autres sens, y compris la vue. Une sorte de voile grisâtre s’est abattue sur mes yeux. Je rentre dans un autre siècle. Je vieillis très vite. Le compteur tourne à toute vitesse les années en remontant vers ma jeunesse. Mais je vieillis malgré tout. Une impression désagréable. Ah, il ralentit, puis s’arrête : cent douze ans. Je ne sens plus mes os. Ils sont tellement friables. Ma peau est devenue jaune et gaufrée. Ma tête est restée la même. Ni mieux, ni moins bien. J’ai toujours eu quelques difficultés à l’équilibrer pour m’en servir. Tantôt elle penche du côté du cœur et me fait accéder au royaume des larmes, tantôt elle penche du côté de l’intellect et déborde de concepts. Ils deviennent si encombrants que je dois les entasser à la cave, dans le ventre mou des idées perdues.

J’avance à petits pas, respirant une odeur de papier vieilli recouvert d’une fine pellicule de poussière rose, féminine. Non, elle sent le musc, odeur masculine s’il en est. Mais s’y ajoute un mélange de rose, de mûre et d’angélique qui détonne dans ce jardin désuet. Au moment où j’arrive à la porte au linteau arrondi, celle-ci s’ouvre en grinçant. Personne n’en sort. Elle bée devant moi, comme une invitation muette, et je ne vois rien d’autre qu’une ombre épaisse et collante.

La suite et fin : demain !

07:36 Publié dans 11. Considérations diverses, 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impression, rêve, vision, psychologie |  Imprimer

Imprimer

21/03/2016

Rêve

Ils sont là, face à face...

Ils se regardent...

Qu'éprouvent-ils ?

Oui,

C'est la rencontre du réel et du virtuel...

07:27 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réalité, virtualité, impression, sentiments |  Imprimer

Imprimer

20/01/2016

L'émotion esthétique et l'étonnement

Au-delà de la réflexion rationnelle, indispensable certes à un épanouissement sociétal, nous posons-nous la question d’un enrichissement personnel plus profond, de ce qui nous émeut parce que cela nous transforme ? Cherchons-nous en nous-mêmes quels sont les grands évènements qui ont profondément transformés notre vie et nous ont conduit à prendre conscience que celle-ci ne peut être en permanence tournée vers l’extérieur de nous-mêmes ? Qu’avons-nous ressenti à ces moments qui nous poussent à les revivre et les approfondir, même si nous ne les comprenons pas clairement ?

Alors, l’étonnement nous surprend. Il s’agit d’approfondir cette capacité proprement humaine de s’étonner, c’est-à-dire de s’émerveiller et d’admirer. Comment s’étonner de ce qui est banal ? Comment rester en état d’étonnement plutôt que d’accepter sans compréhension intime ce qui est ?

L’étonnement vise à une contemplation désintéressée du monde et nous conduit à nous re-présenter le monde en permanence. Là, le point de vue de chacun sur le sujet peut servir à l’enrichissement de tous.

07:35 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : impression, sensation, sentiment, appréhension du monde, accomplissement personnel |  Imprimer

Imprimer

22/06/2015

Max mon amour, de Michel Portal

http://www.youtube.com/watch?v=fycg2BAeuGI&feature=related

Un sol dièse descendant d’un ton, un silence, renouvellement mais un ton plus bas, fa dièse, fa, un demi-ton seulement. Quelle étrange mélodie. Le frôlement des vagues à leur arrivée sur le sable d’une plage pendant que l’on contemple le coucher de soleil sur le trait imperceptible de l’horizon. C’est l’heure où plus rien ne bouge, où l’homme se fige dans le sommeil. Et vous êtes là, sans pensée, sans sentiment, une simple sensation qui s’échappe de vous et court sur les flots.

Pas de changement de rythme, quelques notes de plus, puis un retour à la détresse de l’heure avant que ne s’échappe la dissonance voulue, espérée, recherchée, avant qu’elle ne vous éclate au visage. De la surface de l’océan surgissent de nouvelles images, des feux d’artifice qui papillonnent devant vos yeux avant de s’éteindre pour le retour à l’accompagnement : un ton, puis un demi-ton descendant. Une complainte terne en apparence, un leitmotiv obsédant qui vous rappelle à vous-même. Et tout à coup vous partez en rêve, dans un tourbillon de sons, d’éclairs, de lumière, plus doux qu’un orage, mais pressant. Il ouvre à l’inconnu. Oui, c’est une porte ouverte sur un monde différent, que vous ne pouvez qualifier.

http://www.youtube.com/watch?v=lweHrE8XXSs&feature=related

Le deuxième morceau reprend le thème de fond qui lui permet d'improviser une véritable tempête de sons. Vous coulez, vous vous laissez couler, engloutir dans cette eau calme pour rejoindre le monde invisible des grands fonds. Et vous vous laissez dériver au gré des courants marins comme un immense cétacé. Vous respirez la senteur ineffable d’une vie autre que vous ne pouvez comparer à aucune autre.

Retour à l’homme, au monde physique, à l’agitation débordante. Oui, l’humain est là, toujours présent, encombrant la nature de ses désordres fantasmagoriques.

07:25 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jazz, impression |  Imprimer

Imprimer

15/05/2015

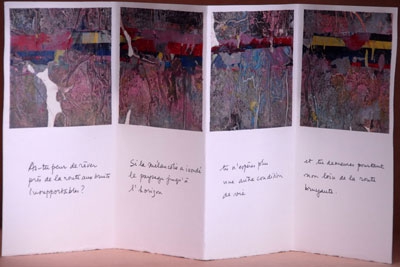

André-Pierre Arnal, Supports/Surfaces

« Né à Nîmes en 1939, André-Pierre Arnal travaille à Paris. Imprégné de culture méditerranéenne, baigné dans les paysages bas-Ianguedociens et cévenols, il tire de sa double formation, littéraire et plastique, une activité duelle unissant peinture et une écriture vécue et transmise par le biais de l'enseignement du français durant plus de trente ans. Servi par cette double pratique, par le goût de l’expérimentation aventureuse des divers aspects de la production picturale, il a su concentrer son attention et sa recherche sur son propre cheminement intérieur.

Après un rapide passage aux Beaux-arts de Montpellier, il poursuit dans les années 1960 une recherche solitaire, marquée par la découverte de Matisse, des abstraits américains et surtout de Paul Klee. A partir d'une exploration de la technique du "monotype", son goût immodéré pour les objets d'art populaire l'amène à s'en inspirer et il fera de la "cocotte en papier" le point de départ d'une série de pliages sur toile qui, dans les années 1970, l'inscrira naturellement, tout comme son rapport au langage, dans la problématique du groupe Supports/Surfaces, dont il va partager l'aventure. Il prend position contre une conception individualiste de l'artiste. L'accent est mis sur la déstructuration du support traditionnel de l'œuvre dont les différentes composantes - le cadre, le châssis, la toile et la couleur - sont considérées dans leur individualité.

Depuis, André-Pierre Amal n'a cessé de rebondir, explorant une infinie variété de supports - de la toile de coton à l’ardoise d'écolier - et de techniques : monotypes, empreintes, fripages, froissages, pliages, teintures sur réserve, ficelages, frottages, pochoirs, arrachements, collages, déchirures obliques. Travailleur méthodique, aimant la dynamique de l'expérimentation comme l'ancrage réel dans les matériaux sensuels, avec une prédilection de plus en plus marquée pour la couleur, il réinvente la notion de série, par la démultiplication à l'infini de son travail de peintre.

Depuis quelques années, la production de l’artiste s'est orientée vers un cloisonnement de la toile peinte, en même temps qu'il utilise, récupérées et accumulées depuis longtemps, des cartes routières entoilées, pliables ou déployées, faisant appel à plusieurs techniques intégrées. Ce "dessus des cartes" donne lieu à des résultats plus complexes que ceux des premières séries d'un travail qui couvre aujourd'hui plus de quatre décennies. »

(Site de l’artiste : http://andrepierrearnal.com/biographie.html

Quelle idée de passer une vie à enduire d e peinture des toiles, puis à les plier jusqu’à ne plus former qu’un paquet cadeau que les femmes mettront amoureusement sur une table, en exposition. Naissance du monde réduite à un geste artisanal et ménager, celui de la servante qui range pour oublier ensuite ce désordre arrangé.

e peinture des toiles, puis à les plier jusqu’à ne plus former qu’un paquet cadeau que les femmes mettront amoureusement sur une table, en exposition. Naissance du monde réduite à un geste artisanal et ménager, celui de la servante qui range pour oublier ensuite ce désordre arrangé.

Ces pliages sont faits avec soin et s e transforment même en véritables toiles dignes des grands maîtres contemporains, tel ce pliage aux couleurs superbes et à la géométrie rigoureuse. Gris-bleu, passage de graduation de bords de mer sous la brume : un condensé de Bretagne qui vient du fond des souvenirs d’enfance quand la parole n’était pas là pour exprimer le ravissement ressenti.

e transforment même en véritables toiles dignes des grands maîtres contemporains, tel ce pliage aux couleurs superbes et à la géométrie rigoureuse. Gris-bleu, passage de graduation de bords de mer sous la brume : un condensé de Bretagne qui vient du fond des souvenirs d’enfance quand la parole n’était pas là pour exprimer le ravissement ressenti.

La pratique du vitrail lui permet de retrouver les couleurs éblouissantes des vitraux du Moyen-âge, en particulier ces rouges perçants, mais si reposant qu’on a envie de plonger dans cette piscine qui tend ses bras de pourpre et de se laisser aller à une extase sans fin. Le même rouge que celui que l’on voit lorsque les yeux fermés, en été, vous tendez votre visage au soleil et vous vous laissez réchauffer le cœur à vif dans une fournaise tiède.

La pratique du vitrail lui permet de retrouver les couleurs éblouissantes des vitraux du Moyen-âge, en particulier ces rouges perçants, mais si reposant qu’on a envie de plonger dans cette piscine qui tend ses bras de pourpre et de se laisser aller à une extase sans fin. Le même rouge que celui que l’on voit lorsque les yeux fermés, en été, vous tendez votre visage au soleil et vous vous laissez réchauffer le cœur à vif dans une fournaise tiède.

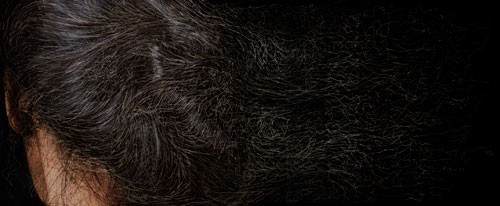

Mais il y  a aussi d’étranges regards au fond des entrailles, jusqu’au plus profond de la chair, là où l’être s’ouvre et dévoile sa réalité fractionnée. De l’être à la matière constitutive des personnalités malgré l’envie de s’échapper vers une existence aérienne et sans nuage. On ne trouve ce désir que dans les interstices des traits, comme un vol vers la profondeur du cosmos.

a aussi d’étranges regards au fond des entrailles, jusqu’au plus profond de la chair, là où l’être s’ouvre et dévoile sa réalité fractionnée. De l’être à la matière constitutive des personnalités malgré l’envie de s’échapper vers une existence aérienne et sans nuage. On ne trouve ce désir que dans les interstices des traits, comme un vol vers la profondeur du cosmos.

Inversement, ses froissages sont vivants, animés d’une existence animale, comme la découverte d’un nid de petits êtres couchés ensemble dans leur nid douillet enfoui sous la terre. Vite recouvrons-le et gardons en mémoire cet agencement insolite, mais beau, comme un parfum qui vous environne, mais que nous n’arrivons pas cerner.

Il s’est également essayé à des pictoèmes au travers de ses livres dans lesquels l’image reste primordiale, mais à laquelle le texte apporte un plus, une explication détournée d’un ressenti à fleur de peau, comme une chemise un jour d’été.

Il s’est également essayé à des pictoèmes au travers de ses livres dans lesquels l’image reste primordiale, mais à laquelle le texte apporte un plus, une explication détournée d’un ressenti à fleur de peau, comme une chemise un jour d’été.

07:40 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, peinture, dessin, impression |  Imprimer

Imprimer

19/03/2015

Matin

La campagne est enrobée d’une brume laiteuse. Rien n’est cependant indifférent aux rayons d’un soleil discret, mais réel, qui pointe son œil sur le monde encore endormi. Le train file, flèche virtuelle dans la réalité du paysage printanier. Les trains, comme les cailloux, ne sont pas sensibles aux saisons. Ils s’essoufflent par jeu pour monter la côte, mais regardent en arrière dans la descente vertigineuse des souvenirs.

Et nous, enfermés dans cette boite roulante, mi-dormant, mi-éveillés, admirons cet éclaircissement progressif des sens et de la nature. Plus de ciel, aucune trace, rien qu’un pâle bleu de lait qui se confond avec l’horizon, un peu plus sombre, mais si peu qu’on se demande s’il y en a un. La terre s’illumine, chatoyante, semée de pierres précieuses qui flottent dans la verdure des bassins fourragers. Quelques êtres vivants, vaches couchées, lièvres levés par le bruit, chouette s’envolant de son arbre, rompent la monotonie de l’immobilisme.

Un monde figé, extatique, ronronnant et béat, se réjouit à chaque seconde de cette chaleur qui envahit le corps. Il s’épanouit en silence. Un coup de ciseau dans la pellicule de la vie…

07:24 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : impression, réveil, brume, charme |  Imprimer

Imprimer

11/09/2014

Courir la nuit

Courir la nuit laisse toujours un arrière-goût d’enchantement. Il ne naît pas du fait que l’on ne voit pas ses pieds, mais du fait que l’on se situe difficilement dans l’espace. Même sensation que lorsqu’on prend une douche les yeux fermés et que l’on se tient sur un pied pour savonner l’autre enfermé dans la boite de projection de l’eau. Où suis-je ? Il vous arrive de croisez quelques spectres qui, comme vous, au lieu de compter les moutons dans leur lit se détendent en courant. Mais ils glissent à la surface de votre perception et disparaissent de votre mémoire à la vitesse d’un écureuil. Alors vous courrez seul, sans maître ni esclave, dans le noir, le gris, sans couleur, sans chaleur, mais avec verdeur et entrain. Vous aimez le bruit des semelles plates de vos chaussures ultralégères, à tel point que vous vous demandez parfois, dans le noir, si vous n’avez pas oublié de les chausser. Sans cesser de courir, en ralentissant un peu, vous tâtez un de vos pieds et vous avez l’impression d’être les pieds dans la glaise. Ce ne sont que vos chaussures.

Vous repartez en vous essuyant dans votre maillot qui déjà retient votre transpiration. C’est le moment où vous laissez aller votre imagination. Elle démarre seule, puis vous rejoint en vous entraînant dans une ronde folle bien que vous ne courrez pas si vite que cela. Elle vous précède toujours. Dans un coin plus obscur que les autres, vous tendez les bras en avant pour vous protéger de chocs ou de rencontre avec de mauvaises idées. Mais elles s’écartent, vous laissent passer en vous saluant d’une main. La foule s’intensifie. Vous reconnaissez même des gens connus : votre ancien professeur, le chat de la voisine, le boucher dont le couteau est engagé dans la ceinture, le juste qui fredonne sa chanson sans parole. Vous vous dégagez en douceur pour poursuivre votre course folle entre les maisons, les voitures, évitant les arbres et les déjections de chiens. Vous souriez de cette fin de nuit aussi belle que le lever du jour qui commence à poindre. Vous distinguez quelques couleurs : jaune léger, vert pomme, bleu marine. Vous voici près de la basilique de Montmartre, comment y êtes-vous monté, vous ne le savez plus, engourdi dans vos pensées qui vous engluent comme une chrysalide et restreignent vos foulées. Allez, vous avez bien mérité une petite pause ! Vous poursuivez en marchant, respirant l’air du matin, frais, désaltérant comme une eau de source. Vous ouvrez les yeux sur la danse sociale de chaque matinée : saluts empressés du boucher à la boulangère, bruits assourdissants de la poubelle sortie par la concierge, miaulement du chat du quartier, le blanc que l’on commence à entrevoir dans la légère lueur de l’aube. Vous dépassez le balayeur qui agite ses poils de plastique au bout du manche et repousse vers le filet d’eau les quelques papiers poussés par le vent. Vous arrivez à la limite que vous vous êtes fixé. Alors vous faites demi-tour en tournant trois fois autour de l’arbre. Ah, aujourd’hui j’ai failli repartir dans l’autre sens, prolongeant ma promenade. La rue s’éclaire, les voitures commencent à encombrer la chaussée. Cela se sent, car vous ne courrez pas avec le masque des japonais comme des chirurgiens empressés de se rendre au travail. Ce n’est pas le brouillard de Tokyo, mais l’odeur spécifique de la civilisation qui s’éveille et commence sa ronde qui va durer la journée, en attendant la nuit qui calmera les ardeurs (ou les libérera).

Ce matin est un jour comme les autres. Il a commencé tôt, peut-être un peu trop. Mais quel bonheur que ces matins seul dans la nuit, les yeux écarquillés, courant après son imagination sans jamais arriver à la rattraper. Peut-être que par un mouvement inverse, le jour où j’arrêterai de courir, elle restera près de moi.

07:25 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noir, course, impression, folie |  Imprimer

Imprimer

25/08/2014

Un été pour mémoire, de Philippe Delerme

Un livre poétique qui égraine des souvenirs d’enfance doux comme le miel au bord de la Garonne dans la chaleur des étés. Mais est-ce réellement un roman ? Non, pas d’intrigue ou presque rien, des senteurs, des images, des goûts, des conversations, des impressions et, parfois, des réflexions, d’une écriture séduisante qui envoûte l’esprit et lui donne des ailes.

Chaleur… Temps arrêté… C’est l’amertume du café sur le début de l’après-midi, le grand soleil en creux des maisons fraîches, et je revois… Les routes de l’été, si blanches de soleil. La pédale qui grince, et cette côte de Saint Paul n’en finit pas, le délicieux virage à l’ombre du bois sec, plus loin la route tremble et fond. C’est l’heure de la sieste, il fait si chaud sur les étés d’enfance à petits coups de pédale envolés vers les fontaines de Saint-Paul. Odeurs mêlées de cambouis, de goudron, rêves croisés de filles et Tour de France…

Et dans ces souvenirs, le rire léger de Marine, une petite fille d’une dizaine d’années, déjà presque adulte dans ces réflexions et simagrées. Elle l’envoûte gentiment, tantôt se poquant de lui, tantôt s’appuyant sur lui. Il fait connaissance d’un autre monde, inconnu, puis quitte tout à la fin de l’été, y compris Marine.

Ce n’est pas une histoire, ce sont des rêves d’enfance, imagés, souriant comme un voile à l’arrière-goût de bonheur, qui charment l’esprit et emprisonnent la mélancolie.

07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, mémoire, souvenir, impression, société |  Imprimer

Imprimer

29/07/2014

Une rencontre inattendue

Le train laisse à loisir le temps de remarquer les détails des êtres, tant leurs petits défauts que leurs avantageuses attitudes ou leur noblesse présumée. Ainsi ce matin, nombreuses étaient les femmes, jeunes ou moins jeunes à monter dans notre wagon à cette dernière gare avant Paris. L’une d’elle s’installa en face de moi, mais de l’autre côté de l’allée centrale. Rien ne la distinguait des autres : visage fatigué, les traits creusés, un nez prééminent, de grosses lunettes d’écaille, les cheveux froufroutants sur les épaules, un jean enserrant fortement des mollets bien faits apparemment, un pull autour de la taille, sans élégance. Elle s’ennuyait, bougeait imperceptiblement, regardant à droite, puis à gauche, puis derrière. Elle ne regardait rien, mais elle avait le plaisir de se remuer. Parfois elle pensait, le menton enserré entre ses doigts tendus, aux bagues étincelantes, et sa main ferme.

Il vint un moment où je la regardais tapotant sur son téléphone mobile et je remarquai alors l’extrême élégance de son avant-bras. Sortait de son corsage sans charme un bras de princesse, jeune, aux courbes rafraichissantes, un poignet aux attaches faisant un angle parfait avec l’avant-bras. Elle utilisait sa main avec rapidité et douceur, semblant effleurer les touches sans avoir besoin d’appuyer. Chaque doigt s’élevait et s’abaissait imperceptiblement et l’on ne voyait que des déplacements d’air, une sorte de film accéléré. Fasciné je la regardais faire, ne reconnaissant pas la femme entrevue auparavant, fade et défraîchie. C’était une divinité venue d’ailleurs qui ne se manifestait que par un bras sublime qui éclipsait toute autre considération. Plus qu’une main de velours, elle personnifiait la caresse par l’élégance de ses comportements, et le reste de son corps disparaissait devant la splendeur de ce bras vivant, léger, aimable et de cette main agile, souple, imprévisible et câline.

Le train freina brutalement, projetant les voyageurs contre ou hors de leur siège. La femme interrompit son texto et changea de position. Elle redevint celle aperçue riant grassement avec ses copines. Le charme était rompu. Je me frottai les yeux, je me mordis les lèvres. C’était fini. L’instant de grâce était passé. La pluie d’étoiles distribuée par un inconnu enjôleur avait poursuivi sa route, afin de terrasser d’autres rêveurs et leur donner à contempler l’invisible derrière le visible. Trois secondes d’enchantement, deux minutes d’extase, trois heures d’incrustation dans la mémoire, trois jours de bonheur gratuit, trois ans de contact avec l’inconnu qui me fit traverser le temps et l’espace et goûter l’éternité. Qui est-ce : moi, lui, soi, nous, le néant, l’unité ou le tout ? Le mystère demeure entier, mais je sais qu'il cache une réalité palpable.

07:13 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mystère, femme, inconnu, spiritualité, impression |  Imprimer

Imprimer

04/05/2014

Le peintre

Cet homme qui ne connaissait rien à la peinture, se dit un jour : « Comment créer un monde que l’on est seul à regarder et qui vous fait vivre dans le bonheur ? » Eusèbe avait beaucoup lu, il jouait de la musique sur un vieux piano, il s’essayait à la poésie, laissant les phrases chanter en lui avant de les transcrire sur des feuilles volantes. Mais tout ceci ne lui donnait pas un toit, un abri dans lequel se réfugier pour savourer la vie. Certes, il connaissait le monde. Il avait même voyagé non seulement en France, mais en Europe, en Afrique et en Amérique. Mais jamais il n’avait trouvé un monde à sa mesure dans lequel il glissait en douceur et laissait la vie s’écouler comme un fleuve.

Il fut entraîné un jour, par un ami, dans une exposition de peinture. Celui-ci lui expliqua que lorsqu’il allait à une exposition, il revêtait son plus beau costume, se parfumait, se peignait et entrait dans la salle d’exposition comme un jeune marié entre dans la chambre conjugale. « C’est une autre monde dans lequel j’entre en catimini. J’y respire à l’aise. J’y croise des gens différents, le regard clair, émerveillés de la richesse des couleurs, ensorcelés par la puissance des traits. Et tout ceci s’ordonne autour de moi. Je fabrique ma maison princière et j’y erre en toute liberté. » Eusèbe s’interrogea : « Quel bel exemple du bonheur. Environné de ce que l’on crée ou qu’un autre crée pour soi, la vie devient une patinoire sur laquelle on glisse jusqu’à la chute finale. On traverse les jours sans connaître les affres de la solitude. On reçoit plus qu’on ne donne, sauf si l’on est soi-même artiste. » Eusèbe décida de s’initier à la peinture. Mais il ne savait quel type de peinture choisir et comment s’initier.

Le lendemain, il choisit soigneusement le musée dans lequel il tenterait de faire connaissance avec la peinture. Un musée d’art classique ? Oui, il connaissait cette peinture sereine, ces paysages sublimes, ces visages expressifs. Mais cela ne le sortirait pas de son monde réel. Il serait un double dans la copie d’un monde connu. Il choisit de sortir des sentiers battus. Un art non figuratif, mais pas complètement abstrait à la manière des tachistes ou des informels. Un art qui s’ouvre sur des paysages irréels, à peine esquissés, que l’on invente en soi en les regardant. Un art d’intuition, un chemin que l’on ouvre et qui vous laisse partir seul sur la route de l’imagination. Cela devint un jour nouveau, qui allait lui dévoiler l’inénarrable : le cocon dans lequel il pourrait laisser sa vie s’écouler avec bonheur. Il revêtit non pas un costume et un pardessus, mais un pantalon chic et sport et un blouson de peau, doux et malléable. Il voulait être flexible, ne rien attendre de ce qu’il connaissait. S’il l’avait pu, il y serait parti nu. Mais la pudeur restait plus forte que l’envie de nouveauté.

Après avoir payé, devant un guichet translucide, à un personnage transparent, il avança vers l’entrée tendant son billet au préposé qui le déchira en deux et ne lui en rendit qu’une moitié. « Ça commence bien ! », se dit-il. Mais il voulait entrer dans un autre monde et peu importait ce qui se passait dans ce monde-là. Il avança et marcha le long des murs, regardant les toiles exposées, laissant son regard s’insinuer d’un tableau à l’autre.

Rien. Il ne se passait rien. Eusèbe avait décidé, avant même de franchir la porte du musée, de se mettre devant un tableau et de le regarder jusqu’à ce qu’il entre dans celui-ci et le comprenne. Mais encore fallait-il trouver le tableau à contempler. Si son regard n’était pas attiré, son esprit le serait-il ? Vraisemblablement non. Il attendait d’être flashé, de sentir ses cheveux se dresser sur sa tête, d’être pris de tremblement sacré. Et rien de tout cela n’arrivait. Il errait dans le musée sans autre impression que celle de la chaleur qui y régnait. De guerre lasse, il s’assit devant un tableau où des objets enchevêtrés dansaient sans souci de plaire. Ce n’était pas encore du cubisme, ni même de l’abstrait, mais un mélange d’ordre et de désordre, de papiers à musique, de journaux sans titre, de guitares cassées et d’autres objets plus difficiles à identifier. Ombre et lumière, contraste et faux fuyant, il rassemblait les singularités de la peinture moderne, sans que rien cependant ne lui fasse impression. Mais Eusèbe était fidèle à ses promesses. Il avait dit qu’il resterait quatre heures devant un tableau ou au moins jusqu’à ce qu’il ait compris. Alors il resta, regardant le tableau, sans penser à rien de précis. En attente... puis en ouverture… puis en goûteur d’impressions et de sensations.

Il observait cette guitare dont le manche branlant ne pouvait plus résonner d’aucune note. Il examinait cette main qui courrait sur les cordes sans les toucher. Il contemplait le corps désarticulé du musicien et le vit se déhancher en rythme lent. Il scrutait cette invitation à la danse sans comprendre pourquoi elle émanait du tableau. Il devint ce guitariste dont il ne voyait pas le visage, mais dont le corps exprimait la tendresse et la force. Les notes résonnaient en lui, s’imprimaient dans ses sens. Chaque couleur prenait une signification musicale, émettait une mélodie, transperçait son appréhension, lui donnant une approche virtuelle et vivante d’une réalité inexistante. Il était la musique, il était la joie des résonnances, il n’était plus qu’un magicien qui pénétrait dans le cœur et l’âme des autres pour y jeter l’étincelle de la création.

Quelques instants plus tard, il se réveilla, se tâta, se regarda comme s’il flottait entre deux eaux. Il vit le tableau qui étincelait dans cette salle du musée et écrasait les autres. Depuis ce moment, quand il entre dans un musée, il ne cherche pas à apprécier tous les tableaux. Il porte un regard d’ensemble, puis passe devant chacun d’eux, jusqu’à ce qu’il trouve celui qui lui parle, qui le transforme, qui l’éblouit. Il en cherche les raisons et chacune de ces raisons l’éclairent sur l’art pictural. Cette impression simultanée de vide et de plein, de couleurs et d’absence de réalité, il l’entretient, la fait naître en lui, l’analyse jusqu’à ce qu’elle rayonne et le comble d’une joie sans mesure. Peu importe de quel type de peinture il s’agit. Le sujet peut être totalement abstrait ou figuratif, ancien, moderne ou contemporain. Ce qui compte, c’est ce sentiment d’évasion qui le transporte vers une compréhension globale du monde, instantanée, amoureuse et divine.

Le lendemain, Eusèbe pénétra chez un marchand de couleurs, acheta des tubes, un cadre sur lequel il pourrait tendre une toile, un pot de peinture blanche qui servirait d’apprêt. Il rentra chez lui, ferma les yeux et vit le tableau se dessiner, les formes s’imprimer devant sa rétine, s’emplir de couleurs. Il commença à peindre dans une joie et une liberté qu’il n’avait jamais connues. Désormais il pouvait, les jours difficiles, s’abriter dans sa maison colorée et partir loin des soucis du monde.

07:12 Publié dans 11. Considérations diverses, 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, création, art, émotion, impression |  Imprimer

Imprimer

12/04/2014

Bertrand Flachot, photographe et dessinateur

Bertrand Flachot ne se contente pas de prendre de bonnes photos, il les "enrêve" de barbe à papa et les transforme en paysage magnifique et évocateur qui prolonge la réalité au-delà de l’espace stricte de la photo elle-même.

Oui, ce sont bien des photos, soignées et enjolivées de traits brouillons et sans forme qui leur donnent un air d’irréel plein de charme.

Il élabore ainsi des séries : arborescences, sédiments, diffractions, involutions, qu’il compose avec patience, acharnement, jusque dans la galerie en débordant sur les murs. Il a dû, enfant, être le champion du gribouillage, et cela lui a réussi, car c’est un artiste et non un communicateur qui cherche à en mettre plein la vue.

Voici ces cahiers de dessin : des cartes du temps et de l’espace, trace de l’homme dans l’éternité. Oui, c’est beau de simplicité et d’innocence.

La montagne vient à lui, s’insère dans la maison, se fond entre les murs, imprégnant l’atmosphère de paysages obsédants et de neurones qui pénètrent la conscience. Est-ce une photo, un dessin, un rêve, une réalité flou. On ne sait et peu importe. Ce qui compte, c’est l’impression que le sujet procure à celui qui le regarde.

Même l’humain est sujet d’étonnement frisotté d’un romantisme délicat :

Allez voir cet artiste étonnant à la Galerie Felli, 127 rue Vieille du Temple 75003 Paris. Vous ne perdrez pas votre temps et en découvrirez un autre !

07:33 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : dessin, photographie, impression, rêve, beauté |  Imprimer

Imprimer

19/03/2014

Le prix de mon âme, notes pour servir à la vie d’un sculpteur, de Vincent Batbedat (Editions Alain Gorius, 2012)

Un livre écrit par un sculpteur, pour les sculpteurs et… les autres, ceux qui s’intéressent à la sculpture. C’est son sang, son combat contre l’adversité, le manque d’argent, la fête malgré tout et la réflexion sur la vie d’artiste. Cela semble ennuyeux au début, il se répète, s’étend sur sa vie et celles de ces amis, sculpteurs évidemment. Mais, en se forçant un peu (il m’a fallu deux mois !), on découvre la destinée d’un sculpteur, sa hargne à sculpter envers et contre tous, sa peine, ses joies et le respect de l’œuvre, infinie.

Un livre écrit par un sculpteur, pour les sculpteurs et… les autres, ceux qui s’intéressent à la sculpture. C’est son sang, son combat contre l’adversité, le manque d’argent, la fête malgré tout et la réflexion sur la vie d’artiste. Cela semble ennuyeux au début, il se répète, s’étend sur sa vie et celles de ces amis, sculpteurs évidemment. Mais, en se forçant un peu (il m’a fallu deux mois !), on découvre la destinée d’un sculpteur, sa hargne à sculpter envers et contre tous, sa peine, ses joies et le respect de l’œuvre, infinie.

Une anecdote nous raconte qu’un amateur (un amateur est pour nous : celui qui aime), dans l’atelier de Giacometti, remarqua une sculpture sous une table et demanda au Sculpteur pourquoi elle était placée là. En était-il moins satisfait que des autres ? Pourquoi la reléguer, la dissimuler presque ? Là ou ailleurs, dit Giacometti, cela n’a aucune importance. Si cette sculpture possède assez de pouvoir, elle trouvera bien le moyen de se faire remarquer et de sortir de là. Oui la sculpture pouvait attendre et même attendre longtemps dans la poussière sous la table. Mais elle était prête, accomplie, finie, définitive. Une laborieuse finition de venait son accomplissement. De corvée, l'acte s'anoblissait. Ce travail ingrat, qui pouvait être accompli par n’importe lequel des hypothétiques manœuvres ou assistants que je n’aurai jamais, devenait essentiel. Ce n’était plus du temps perdu, du talent perdu. Le vieux disait : « Le prix de ton âme », et je commençai à saisir le sens de sa boutade. Et la lime devint véritablement mon amie.

Et moi aussi, j’appris alors le sens du retour à la tâche, au geste simple, tel que reprendre un livre pour en extraire son âme. Et peu à peu, à force de reprendre ce livre par petites phrases, j’en vins à l’apprécier, à y trouver des perles de vie, de petites choses qui semblent sans intérêt, mais qui font une vie de sculpteur ou de tout métier. Les petits riens sont l’essentiel d’une vie. Ils répondent de manière directe (mais cela se fait indirectement) à la question : Que cherches-tu ? Cette question fut un des phénomènes étranges de mon existence. D’où venait-elle ? Qui ou quoi me l’avait insufflée ? Elle vint se ficher dans ma tête comme un piquet, depuis mon enfance, je crois. Mais dans ma jeunesse, je ne lui prêtais guère attention car je croyais avoir trouvé la réponse : la Sculpture.

(…) Que cherches-tu, sinon à transgresser les limites de ton esprit à travers le moment où, dans le travail, ta pensée se dilue dans l’œuvre ? Su tu limes, ta pensée devient lime (…) C’est le moment où l’homme et l’œuvre s’unifient et ne font qu’un, où celui qui fait et celui qui est fait ne se distinguent plus ? Mais en réalité tu ne transgresses rien car l’esprit n’a pas de limites et les obstacles que tu trouves, ce sont ceux que tu dresses toi-même au devant de toi, parce que tu crains de découvrir un pan d’inconnu. Et l’inconnu est ce qui effraie le plus l’homme. Mais la liberté n’est qu’au prix de ce dépassement-là.

07:48 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, récit, littérature, sculpture, artiste leçons de vie, impression |  Imprimer

Imprimer

23/02/2014

Edouard Pignon : Les plongeurs

"Au début, on ne voit rien. On voit un ensemble de choses, mais on ne voit rien, ou plutôt, on voit comme tout le monde. Ce qu'il faut, c'est une longue observation méditative, crayon en main. Et au bout d'un certain temps on s'aperçoit que les choses commencent à avoir une autre vérité. La réalité apparaît beaucoup plus vraie. Cela demande beaucoup de temps"

Quelle idée de peindre des plongeurs. Mais lorsqu’il peint, il devient plongeur, il se fond dans la vague et l’eau, se noie dans l’élément liquide et se laisse entraîner au gré des courants. Quel exercice : peindre des séries de plongeurs et de plongeons, entremêlement de formes, de volutes et de couleurs.

Soleil et mer, couché sur la plage, je suis également la lente modulation de chaque vague lorsqu’elle se retourne pour mourir sur le sable. Et ce brassage informe, cette épuisante lutte de la vague contre la terre se noie dans l’azur et le soleil.

Les plongeurs bleus (1966) :

Il se glisse dans la fraicheur terrifiante des profondeurs sous-marines. Ce plongeon en apnée le dissout. L’air devient l’eau, le liquide devient bulle. Les formes se fragmentent au gré des mouvements et lancent des éclairs blancs. Pourquoi ce sang qui se glisse dans la chair et sacrifie à ce baptême mouvementé ?

Les plongeurs rouges (1965) :

Un plongeon c’est la disparition progressive et subite du corps dans l’origine informe. Ne subsistent plus que les fuseaux et les pieds qui battent l’essence même de la vie. Mais cela peut aussi être un mouvement inversé : le corps est né, il sort de sa substance, il émerge de l’eau pour prendre pied dans l’air, puis bientôt la terre.

Les plongeurs (1960) :

Ici c’est l’étude de l’impact entre l’air et l’eau. Un instant magique où la différenciation se ressent sans analyse. Entrée dans l’inconnu des corps gorgés de soleil. Seul compte cette seconde où les doigts touchent la surface vierge et y imprime la rencontre entre les deux éléments.

Une multitude d’attitudes, de couleurs, d’impact, de dissolution. Ce n’est pas une représentation visuelle du plongeon, mais la sensation même de l’entrée dans l’eau ou du séjour dans une substance autre. La courbe des vagues suit la courbure des muscles. C’est un véritable corps à corps dans lequel pénètrent l’œil, puis la chair, puis l’esprit.

La toile me débarrasse de moi-même et me fait entrer dans la sérénité bienheureuse de l’immortalité.

Né dans le Pas-de Calais, à Bully les Mines, en 1905, Marles les Mines fut le pays d'enfance du peintre figuratif Edouard Pignon. Edouard Pignon était une figure singulière. Roux, il se trouvait laid. Mineur, il refusait de répondre en patois. Il voulait être écrivain et devint peintre. Peintre figuratif, il résista à la montée de l'abstraction. Homme du Nord, sa peinture a la lumière et la violence des couleurs du Midi où il vécut et fut ami de Picasso. Il est mort en 1993. (http://proussel.voila.net/pignon/pignon.htm)

07:15 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, peintre, impression |  Imprimer

Imprimer

24/01/2014

Zeng Fanzhi, rétrospective au musée d’Art moderne de la ville de Paris

Zeng Fanzhi est né en 1964 à Wuhan en Chine. Formé à l’Ecole des Beaux-Arts de sa ville natale, il découvre durant ces années d’enseignement l’art contemporain, chinois et occidental. Nourri par ces influences et soucieux de connaître un contexte plus effervescent, il part s’installer en 1993 à Pékin où il vit et travaille depuis. (From http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/zeng-fanzhi)

Les premières salles de l’expo sont consacrées aux œuvres les plus récentes. Grandioses par leur taille, leur maîtrise et leur originalité ! Ce sont au premier regard des enchevêtrements de lianes, ronces, bouts de bois qui donnent une impression de fouillis sans espoir, de prison végétale, d’un monde absurde et vide. Les toiles sont immenses, démesurées.

Cependant, toutes laissent dans le même temps une note optimiste par les lueurs qui filtrent sous les ronces : un ciel plus clair, un feu dans la brousse, un crépuscule nuageux.

Même ce paysage désolé de neige laisse l’impression d’un avenir meilleur grâce à ce lever de soleil qui sourd au fond du tableau.

Quelques paysages avec des animaux perdus dans les entrelacs, mais moins intéressants parce que trop figuratifs et en contraste trop sévère par rapport à l’environnement végétatif abstrait.

La salle suivante offre une vision toute différente des œuvres de Fanzhi. Ce sont des personnages de la Chine contemporaine, des jeunes gens en groupe, portant des masques, dans des postures sérieuses, en costume, ou riantes, avec un foulard rouge, symbole des jeunesses marxistes. Les personnages sourient de manière ostensible, les lèvres rouges vif, ils se tiennent par le cou, semblant unis, leurs corps sont déformés, avec des mains démesurées et fatiguées qui trahissent la réalité de l’homme derrière son masque riant.

Plus énigmatique, cette reproduction de la Cène, The Last Supper, version contemporaine de la cène de Léonard de Vinci, qui dépeint une trahison aux résonances beaucoup plus politiques : derrière une apparente unité se cachent des désirs et des convictions que s’échangent les hôtes.

« Le Christ communiant, communisant – et le premier d’entre eux comme en témoignent les trois barrettes rouges épinglées sur son bras gauche – annonce à ses apôtres que les idéaux du communisme ont été trahis par l’un d’entre eux. Ce Judas « made in China », à la différence des onze autres apôtres, ne porte pas de foulard rouge autour du cou, comme chaque jeune pionnier enrôlé dans le communisme – mais une cravate jaune, couleur de l’empereur, du pouvoir, de l’or… et de l’argent. » (http://blog.mondediplo.net/2013-10-28-Zeng-Fanzhi-le-cru-et-le-cuit) Ce tableau a été vendu 17,13 millions d’euros. Une somme déjà conséquente pour un millionnaire.

Enfin, les premières œuvres sont exposées dans la dernière salle :

Ses emprunts à l’Orient et l’Occident en font un artiste qui dépasse les clivages anciens et vous plonge dans le monde moderne et cru pouvant être tourné en dérision ou admiré ingénument. C’est bien un artiste international qui dépeint le monde tel qu’il le voit, sans fard ni fioriture.

07:48 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, chine, paysage, impression, communisme |  Imprimer

Imprimer

20/01/2014

L'odeur du thé et de la biscotte

Il fait nuit. C’est le matin, tôt encore. Il se lève dans le noir. La lueur blafarde du réverbère accroché à la maison lui suffit. Moment du retour. Une heure plus tard, il monte dans sa voiture et roule vers la gare. Il est réveillé. Mais en lui sommeille une nostalgie, celle de la campagne sur laquelle se lève doucement le soleil dans un ciel nuageux. Oui, retour à la ville. Arrivé au parking, il ferme sa voiture. Il aperçoit un couple de vieilles personnes qui font de même, avec un peu moins d’énergie. Il redresse la tête, heureux de se sentir encore jeune. S’il s’écoutait, il partirait en courant. Prendre son billet télépayé au guichet automatique, sortir de la gare, faire quelques pas dehors, puis revenir parce qu’il fait froid malgré tout. Il va s’assoir à côté de la marchande de journaux.

Il y a peu de gens. Le couple rencontré sur le parking est là, en attente du même train, probablement. La lueur crue des néons forme une auréole pâle. Un léger bruit de moteur dans une pièce voisine l’assourdit légèrement. Cette ambiance contribue à son endormissement. Il est dans une coquille de verre. Il regarde comme dans un film les mouvements dans la gare. Va et vient des voyageurs, peu nombreux. Premier regard pour le tableau d’affichage, électronique maintenant. Puis vers le guichet où deux personnes attendent pendant que la troisième fait face à l’employé. Tiens, un nouveau couple entre. Lui, encapuchonné dans un K-way, sombre. On ne voit que deux yeux noirs et une barbe grise. Il laisse tomber ses bagages, pose son sac à dos, retire sa capuche pendant que sa compagne s’installe. Il est mince, plus qu’il ne le pensait. Il sort un téléphone, écoute le répondeur, et vient s’assoir à ses côtés.

Une odeur de thé, mêlée à celle d’une biscotte sans doute. Elle l’envahit, le réveille, aiguise ses sens, le plonge dans des images d’enfance et dans une présence renforcée. Là, dans cette gare, il renaît aux odeurs, comme si depuis longtemps il ne savait plus l’odeur de la vie. Peut-être est-ce parce qu’il a lu il y a deux jours une nouvelle de Tonino Benacquista intitulé le parfum des femmes (Tonino Benacquista, Nos gloires secrètes, Gallimard, 2013, p.111). Le narrateur en est un nez, très agé, seul, désemparé, qui fait connaissance avec sa voisine, une petite jeunesse, charmante. Elle sonne chez lui pour l’inviter et faire connaissance. Il parle, elle l’écoute. Elle parle, il l’écoute. Et chaque jour, lorsqu’elle descend l’escalier pour se rendre à son travail, il est derrière la porte, ouvre et lui dit bonjour. Un jour il lui donne un flacon de parfum qu’il a fait à son intention. Elle descend tous les matins avec son odeur. Quelques jours plus tard, elle lui demande :

– Dites, Monsieur Pierre, comment était Coco Chanel, dans la vie ? »

– J’ai envie de vous sentir, Louise.

–… Me sentir ?

–Vous sentir.

Elle sourit, interloquée. Innocente. Elle ne sait pas ce que le mot sentir recouvre. Quand, en fait, il recouvre tout. (…) Elle se lève, défait le premier bouton de son corsage, s’approche de moi. Et m’offre sa gorge.

– Ça, je l’ai depuis longtemps. Ce que je veux, c’est votre odeur brute. Votre essence même. L’essence de Louise. Celle qu’aucune fragrance n’a jamais altérée. C’est tout votre être que je veux.

– … ?

– Qu’avez-vous à craindre d’un vieillard comme moi ? Je ne vous toucherai même pas, ça ne prendra qu’un instant, et plus personne au monde ne vous sentira comme je l’aurai fait. Je vous aurai sentie.

Elle se lève, abasourdie, et quitte le salon en claquant la porte.

Elle évite maintenant de descendre le matin à la même heure. Elle passe plus tôt, discrètement. Il comprend. Trois jours plus tard, elle sonne à la porte. Elle entre vêtue d’une robe blanche. Elle se tint debout au milieu du salon. Elle laisse tomber sa robe à ses pieds, et s’étend sur le canapé. (…) J’approche mon visage, les yeux clos et, sans doute pour la dernière fois de mon existence, je rassemble toute ma science, toute la ferveur qu’il me reste.

Tout commence par une note de tête à forte tonalité ambrée, au départ boisée, puis balsamique. Suivie d’une variation de jasmins intenses, avec une trace de benjoin de Siam, suave, d’une grande ténacité. Puis une pointe de bois de santal stabilise un étrange mélange de civette, animale, intense, et un trait de vanilline qui constitue déjà la note de cœur. La note du fond, irisée, se prolonge dans un juste équilibre de cardamone et d’essence de litsea persistante.

Une éternité plus tard, j’ouvre les yeux.

Encore ivre d’elle, je la vois saisir sa robe au passage et disparaître.

07:06 Publié dans 11. Considérations diverses, 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, nouvelle, impression, réminiscence |  Imprimer

Imprimer

16/11/2012

Magi Puig, à la galerie Ariel Sibony (24 place des Vosges, Paris 3ème)

On retient en entrant dans la galerie l’épaisseur des fonds : fond de l’air, fond de sable des plages, fond de l’océan. Une pâte laiteuse, envahissante, qui englue les personnages dans un monde mystérieux. Le paysage devient irréel, comme rêvé, à l’égal de ces personnages suspendus dans l’azur et tourbillonnant.

Magi Puig affectionne les plages, chaude, aux couleurs ardentes. Les personnages sont principalement des femmes ou des enfants. Admirez cette femme étendue, aveuglée par le soleil, envahie par le sable dont on respire pratiquement le grain. On éprouve immédiatement les sensations de vacances d’été, la blancheur et le feu, mêlés à la fièvre du corps exposé.

Et cette toile où l’océan est noir comme l’ébène, lisse comme une table et où se détachent, marchant en procession, des baigneurs en recherche d’ils ne savent quoi.

Ici domine la canicule et son contraste rendu par le bleu froid de l’océan :

Et là, le sable devient eau avec ses reflets ondulants, entraînant les enfants dans un monde à la fois quotidien et lointain comme vu à travers une vitre :

Enfin, pour changer de sujet, un Vietnam magique, à l’image des impressions orientales que l’on garde de son enfance, engluées dans les souvenirs de plans de film, de photographies anciennes et de romans de Marguerite Duras.

Magi Puig part de photos qui lui permettent de finaliser sa rêverie, d’y trouver les éléments du vide qui rempliront ses tableaux, d’y comprendre l’importance de la lumière et de la couleur qui absorbe le regard et irréalise la scène tout en lui conservant une vision très concrète. S’il fallait qualifier ses tableaux d’un mot, ce serait la présence : présence des personnages, présence des sensations, présence du présent par le rappel de tous les passés semblables.

07:23 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, contemporain, impression, vacances, irréalité |  Imprimer

Imprimer

12/10/2012

L'art, peinture et poésie

« J’ai dit que la poésie devait assaillir le système nerveux, la peinture aussi. Peinture et poésie sont pareilles. Un choc visuel ici, un choc auditif là. Quelques mots suffisent parfois pour le créer alors que les longs discours de Shakespeare ou de Racine le réduisent. » (Francis Bacon, dans Comment dire la grâce en peinture, écrit par Dominique Vergnon, Editions Michel de Maule, 2010).

Que cherche-t-on dans un musée ? Sûrement pas à voir chaque tableau dans sa profondeur et sa vérité. Ce n’est pas possible. Notre capacité à nous laisser séduire par une œuvre d’art a des limites. Non, nous marchons, nous regardons, admirons de l’extérieur, jusqu’au moment où le flash survient. En un instant l’œil voit autre chose, un éclair de libération, une bouffée d’invisible qui vous prend le corps et l’esprit et vous rend autre. On entre dans une autre dimension, plus large, plus aérienne, mieux dotée de pouvoirs magiques, qui fait dire : Que ce monde est beau. Et il en est de même pour la poésie. Une phrase nous transperce, déclenche une cascade d’étoiles autour de nous, et nous permet de nous oublier nous-même.

« L’art est un mensonge qui aide à comprendre la réalité », disait Nietzche. On pourrait inverser la proposition. L’art est la seule façon de saisir la réalité parce qu’un chef d’œuvre ne peut mentir. Car la compréhension de l’art est au-delà de l’œil, il est dans cette combinaison difficile du regard, de l’intuition et de la connaissance qui, par une alchimie subtile, embrase l’être et le transforme.

07:47 Publié dans 21. Impressions picturales, 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : peinture, poésie, poème, impression, art |  Imprimer

Imprimer

19/05/2012

Loire ensorceleuse

Loire peinte un jour d'orage quand plus rien ne va !

Loire ensorceleuse et orageuse

Que de fois me suis-je tenu

Devant ta magnificence

Ebahi, le cœur soufflé

A chaque regard une vision différente

Aujourd’hui, ciel d’orage

Empreint de mélancolie

L’eau, lourde, se laisse caresser

Les collines aux couleurs d’automne

Divaguent au soleil couchant

Et, le cœur dilaté m’entraîne

Vers une rêverie sans fin

07:25 Publié dans 23. Créations peintures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, huile, paysage, impression |  Imprimer

Imprimer

05/05/2011

Petits plaisirs de rien

Qu’ils sont bons ces instants de petits plaisirs de rien, comme de se recoucher, le matin, après être allé se faire un café et revenir son bol à la main, pour plonger à nouveau dans l’océan de blancheur des draps ouverts sur le rêve. On sirote d’une main pendant que l’autre tourne les quelques pages d’une revue sans intérêt, mais que l’on regarde parce qu’il faut faire quelque chose, une chose qui fait semblant de vous occuper alors que l’art de ne rien faire se fait présent. La tête enfouie dans l’oreiller, l’on se creuse une place comme on le fait sur la plage dans un sable chaud, et l’on recouvre le tout d’une couverture qui donne à cette position la douceur du miel au printemps lors de petits déjeuners au soleil du matin. Ne rien dire surtout, se contenter de profiter de cet instant magique qui prend les secondes et les transforme en minutes de plaisir inaudible et sans parfum, et pourtant si délicat et éphémère.

Au bout de quelques temps, certes, l’on se demande quoi faire, que lire, qu’écouter, que caresser. Alors on se tourne vers celle qui partage la vie et lui donne le sel indispensable à la poursuite de ses rêves jusqu’à la fin des temps, et on la regarde en souriant : « Qu’est-ce qu’on est bien ! » Et elle vous tend la main que l’on baise de bonheur à petit prix, mais combien envoûtant.

07:06 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : impression, vie |  Imprimer

Imprimer

07/04/2011

Palais Royal

Brouhaha habituel des jardins publics : cris d’enfants, conversations d’adultes, raclement des pieds ferrés des chaises sur le sol, titillements sonores des jets d’eau du bassin qui se meuvent en corolles blanches de différentes hauteurs, foisonnement de couleurs et de sons qui donnent l’ambiance insolite de ce jardin enserré entre les galeries du palais édifié pour le cardinal de Richelieu, qui devint ensuite résidence royale puis lieu d’agitation révolutionnaire, pour, après un nouvel intermède royal, recevoir le Conseil d’Etat.

Passage le long des galeries, où un magasin de gants fait étalage de sa marchandise diversifiée, mains mortes pendant dans le vide ou mains dressées comme un sceptre héraldique.

Les promeneurs passent à pas lents, concentrés sur leurs chaussures, faisant crisser le gravier à chaque nouvelle enjambée. Ils errent sans but, avec pour seul plaisir un regard au soleil qui passe près des toits. Certains discutent entre eux, calmement, posément, comme un club d’intellectuels sur une question épineuse. Chacun passe à côté du bouquet fleuri éclairé par le soleil de printemps.