31/12/2014

Le grand saut (1)

Elle sortit, ferma la porte à clef, jeta son trousseau dans l’herbe de l’allée et s’en alla sans même tourner la tête une dernière fois. Son destin allait se jouer, irrémédiablement en ces quelques heures. Il n’était plus question de regarder en arrière. Tout lui disait : va et ne te retourne pas. Elle n’emportait avec elle qu’un petit sac ne contenant qu’une chemise de nuit, sa brosse à dents et ses pilules pour les maux de ventre qu’elle avait parfois sans prévenir. Elle sourit intérieurement, ne laissant apparaître aux passants qu’une vague lueur de contentement. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle partit d’un pas léger et décontracté, dans une ville qu’elle ne connaissait pas encore hier. Elle était arrivée au soir, avait ouvert la porte qui grinçait un peu, avait bu un verre d’eau et s’était couchée dans le grand lit, blotti sous la couette chaude.

Le soleil se levait, l’air était encore frais, mais elle avait besoin d’un certain piquant pour entreprendre ce qu’elle avait décidé sur un coup de tête. Elle devait auparavant récupérer à la gare son sac professionnel. Elle prit ensuite la direction du centre-ville, plus particulièrement de la tour construite en face de la mairie. Arrivé à ses pieds, elle la contempla, impassible, cherchant déjà comment l’aborder. Elle commençait toujours par le haut contrairement à la plupart de ses coreligionnaires. Tout en continuant à chercher la meilleure face, elle trouva un petit jardin empli de végétaux qui lui permettrait de se changer sans être vu par la multitude de passants. Il était important de ne pas se faire remarquer avant de passer à l’action. On risquait d’être environné de curieux dont un, à un moment ou un autre, appellerait le service de police. Elle se changea dans un buisson épais. Elle enfila sa combinaison rouge fluo, ses chaussons, laça ses cheveux d’un mince fil de soie, accrocha son sac de colophane, se recueillit pendant une minute, puis, d’un pas décidé, se rendit au pied de la tour. Elle enfila alors son mince parachute. Il ne la gênait pas, léger et discret, collé au dos. Elle avait choisi de partir à gauche de la porte d’entrée, là où la maçonnerie imitait la pierre avec de larges encoches qui permettait un départ rapide et aisé avant que les passants ou même la police ne tente d’arrêter son initiative. En une minute elle fut hors de portée de tout empêcheur de tourner en rond. Désormais elle ne pouvait se fier qu’à elle-même dans le silence d’une tête bien faite, mais pas encore sûre d’elle. Très vite elle n’entendit plus le bruit de la circulation, juste un léger bourdonnement ininterrompu. Elle avançait à son rythme, ni trop vite pour être sûre d’atteindre le haut, ni trop lentement pour ne pas se lasser ou être surprise par la chaleur de midi. Mécaniquement elle montait d’un bras, d’une jambe, puis de l’autre bras et de la jambe opposée. Parfois elle croisait le regard d’une personne effarée qui, dans son bureau, la voyait passer comme une araignée. Les fenêtres étant fixes, la climatisation étant assurée automatiquement, elle ne risquait aucune ouverture intempestive. Arrivé au 46ème étage, elle eut un coup de barre et dut s’arrêter quelques minutes bien assuré sur un contrehaut de construction. Elle regarda vers le bas. Un certain nombre de spectateurs regardait vers le haut. Une voiture de police se tenait près d’eux, mais les deux policiers étaient intéressés par son ascension et ne semblait pas chercher à l’empêcher de poursuivre. Elle se remit en route, plus lentement, assurant ses prises, restant décontractée, mais vigilante. Ah ! Sa main a glissé sur une prise. S’était déposée là une fiente de pigeon. Elle s’essuya dans son pantalon de combinaison, repris un peu de colophane, et repartit. D’en bas les gens ne sont doutés de rien. Elle avait eu peur tout d’un coup et elle sentit comme un grand vide en elle. Elle respira fort, soufflant jusqu’au fond des bronches l’air de la peur. Elle fit le vide en elle, ne pensant qu’à sa respiration, jusqu’à ce qu’elle retrouve son équilibre mental. Alors elle repartit, avec attention. Arrivée au 67ème étage, elle fit une courte pause, regardant au loin les faubourgs de la ville, oubliant totalement ceux qui se trouvait sous elle. Elle leva la tête et sans trop se détacher de la paroi, compta le nombre d’étages restant à gravir. Une quarantaine encore. La matinée était bien avancée, le soleil commençait à taper sur les vitres réchauffant les montants d’aluminium sans toutefois les rendre brûlants. Elle but un peu d’eau, se remit un peu de colophane sur le bout des doigts et elle repartit avec la même assurance, songeant à rester décontractée et à ne penser à rien d’autre qu’aux prises qu’elle enchaînait sans discontinuer. Peu après, combien de temps elle ne sait pas, elle atteignit le 100ème étage. L’architecte avait construit 102 étages, comme s’il se mettait un défi en tête : dépasser les 100 niveaux, peu importe la suite. Elle attrapa les barreaux de la rampe entourant le sommet de l’immeuble, se glissa entre eux et se laissa aller, heureuse d’avoir fini cette première partie de l’épreuve. Elle pensa à ses débuts, quand avec son père elle escaladait la maison qu’ils habitaient. Il la conseillait sur les prises possibles, lui apprenant à gravir avec sûreté, sans penser à rien. Le mental était si important qu’il l’obligeait à faire quelques postures de yoga avant de commencer à grimper. Elle partait l’esprit libre et tranquille, certaine d’arriver au bout de son effort de concentration physique et mental. Aujourd’hui encore, elle se modèle l’esprit avant toute ascension. Elle sait le moment où elle est prête et peut entrer en mouvement sans problème. Après quelques instants de repos, elle se releva et, s’avançant vers le parapet, fit un signe aux spectateurs qui se tenaient encore en bas. Une grande rumeur lui répondit. Quelques larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait vaincu et elle se sentait bien.

07:11 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, escalade, maîtrise de soi, yoga, souffle |  Imprimer

Imprimer

30/12/2014

Le liseur du 6h27, roman de Jean-Paul Didierlaurent

Guilain Vignolles prend chaque jour le RER pour se rendre au travail. Et chaque jour, il devient le liseur, ce type étrange qui, tous les jours de la semaine, parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirés de sa serviette. (…). Et à chaque fois, la magie s’opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient avec eux un peu de cet écœurement qui l’étouffait à l’approche de l’usine.

Guilain est en charge d’une broyeuse de livres invendus, la Zerstor Fünf Hundert 500, un redoutable engin qui transforme sans pitié les pages en boue gluante. Il lui arrive de récupérer quelques feuilles volantes, jamais un livre complet, ni même un chapitre. Et il les lit dans le RER. Tous attendent cet instant qu’ils passent en rêvant. Arrivé à l’usine, Guilain rencontre le gardien à l’entrée, Yvon Grimbert, un "alexandrophile", qui lui déclame deux vers de sa composition :

« L’averse se précipite, soudaine et mystérieuse,

Cognant sur ma guérite en une grêle nerveuse. »

Pour se distraire et échapper à l’atmosphère pesante, il va voir fréquemment son ami Giuseppe qui s’est fait broyer les jambes par la machine. C’est lui qui le délivrera de cette vie ratée en trouvant le centre commercial où une jeune fille est dame pipi. L’épousera-t-elle ? On ne sait, mais cela semble bien parti.

Il est un jour invité par une vieille dame charmante à faire la lecture dans une pension appelée les Glycines, face à des vieillards qui se délectent de cet instant de plaisir. Jusqu’au jour où il amène avec lui Yvon, rasé de près, l’air plus guilleret que jamais, qui emporte l’adhésion et le relègue dans un rôle de valet de pied. Yvon séduit en un tour de main l’assemblée par quelques vers bien sentis :

« Dieu que ce hall est grand, comme il est imposant.

Nulle entrée ne peut être plus proche du firmament.

Heureux ses occupants, qu’ils savourent leur chance,

D’avoir si bel endroit pour terminer leur danse. »

Un livre à l’histoire loufoque, avec des personnages truculents. On se lasse cependant du récit qui traîne un peu en longueur. Il faut bien faire un roman. L’existence maussade et quelque peu solitaire du personnage principal déteint sur le lecteur. Mais le livre fait malgré tout rêver. Sa cocasserie est exemplaire et parfaitement réaliste. On a l’impression de passer entre les deux feuilles d’un livre à détruire et d’y laisser un peu de soi-même.

07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, société, poésie |  Imprimer

Imprimer

29/12/2014

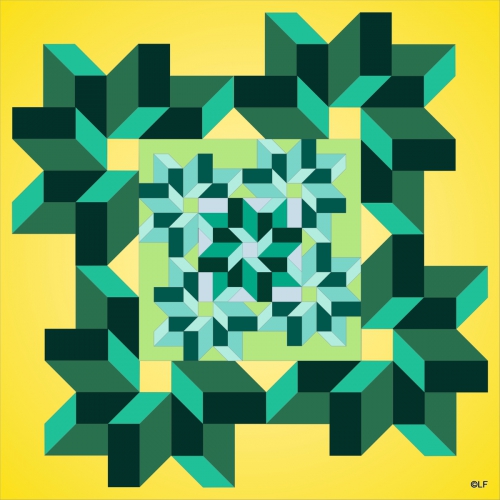

Etonnement

L'étonnement ouvre le corps à l'inconnu et le sort de sa stature habituelle, mais plus encore c'est également l'esprit qui se montre dérouté. La mécanique ne tourne plus, les signes d'anormalité, sous des dehors policés, mettent en évidence l'étrangeté de la situation.

07:03 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinétisme, optique art, dessin, peinture |  Imprimer

Imprimer

28/12/2014

Vous arrive-t-il de danser dans la nuit ?

Vous arrive-t-il parfois

En une nuit froide et verte

De courir à la pluie et danser

Nu dans le jardin du père

Vous lancez vos grands rires

Aux étoiles fraichement abattues

Et monte en vous l’ombre

Et le bruit du déhanchement

Du fond de votre boiterie

Vous laissez votre indifférence

Et pleurez en une fois

Sur vos illusions perdues

Mais ce néant qui vous entoure

Vous fait plus fort encore

Que le buis odorant et vieilli

Vous contemplez les eaux usées

Qui s’écoulent en silence

Et y jetez le caillou rageur

Pour emplir votre solitude

D’un plouf retentissant

Où vas-tu ainsi, criez-vous

A votre ombre mouvante

Qui vous entraîne vers le large

Vous ne pouvez résister

Et plongez dans l’eau noire

Irréel vous naissez dans la nuit

Seule une lumière vous guide

Vers la tranche des livres

Vous êtes derrière la bibliothèque

Et feuilletez le décor de la vie

Sans savoir ce qui s’y passe

Et les pages s’égrainent solitaires

Entre les gouttes de pluie

Et la chaleur exubérante

Des fous qui vous entourent

Mais sans doute est-ce vous-même

Qui divaguez dans votre cube

Même en levant les bras

Vous n’arrivez pas à sortir

De ce songe endiablé

Enfin naît le jour attendu

Vous retrouvez vos esprits

Envolée la peur de l’avenir

S’ouvre à nouveau l’espérance

D’une vie nouvelle et tendre

Auprès de celle que vous choyez

Parce qu’elle est le nord

Et le sud et l’est, et même l’ouest

De votre intuition ailée

© Loup Francart

07:18 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

27/12/2014

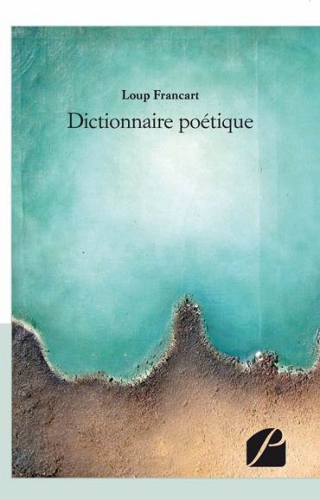

Un cadeau pas comme les autres

Il est sorti de presse. Un dictionnaire appelé à s’agrandir de tous les mots de l’inspiration. Pour l’instant il n’en renferme qu’un peu plus de 73.

A partir d’un terme, laisser dériver son imagination et envisager les différents sens du terme entre la réalité, le virtuel et la fiction.

Oui, cela forme un poème qui se met à vivre et qui dérive loin de son auteur.

C'est un petit livre qui fait un petit cadeau pour que le nouvel an soit plus attrayant. Alors n'hésitez pas, donnez-le à tout vent !

Prix : 14,30 €

183 pages

|

Référence : ISBN 978-2-7547-2626-9 Format : 13x20 Broché Mots clés : vie, existence, âme, poésie |

Les commandes peuvent être passées :

- Sur le site internet : www.editions-pantheon.fr

- Par courriel adressé à : commande@editions-pantheon.fr

- Par courrier adressé à :

Les Editions du Panthéon

12 rue Antoine Bourdelle

75015 Paris

- Par télécopie au 01 43 71 14 46

- Par téléphone au 01 43 71 14 72

- Sur Amazon : http://www.amazon.fr/

- A la FNAC : http://livre.fnac.com/

Si par hasard vous l’achetiez et qu’il vous plaît, seriez-vous assez aimable pour mettre une appréciation sur les sites de :

Cela me permettrait d’en faire la promotion.

07:48 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, poésie, écriture, nouvelle année, nouvel an, premier janvier |  Imprimer

Imprimer

26/12/2014

Lendemain

http://gloria.tv/?media=479543&language=3SsSaAhCEfb

Quelle voix magnifique, tendre et ferme. Une caresse sur les poils de l’ignorance et de la vanité.

Certes, la musique est un peu indolente, propre à secouer les cœurs et à faire venir les larmes. Mais c’est comme un grand frémissement qui secoue l’être et le porte à l’attention malgré lui.

N’est-ce pas cela les lendemains de fête...

07:41 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique religieuse, événement |  Imprimer

Imprimer

25/12/2014

Noël, de l'extérieur

Ils courent tous, comme des fourmis, dans les rues et les échoppes, dans le frémissement continuel d’une musique insipide que des haut-parleurs de quatre sous distillent avec des commentaires stupides sur des achats hypothétiques. Telles sont les veilles des « fêtes ». Et il faut bien courir un peu, malgré tout, ne serait-ce que pour ne pas mourir idiot.

Aujourd’hui, c’est fini. La course est achevée. L’ombre de la paix est descendue sur terre et couvre de son manteau les têtes désensorcelées. Le piétinement des fourmis s’est tu. Elles sont chacune sur leur œuf à le dévorer des yeux et des mandibules. Combien de taches blanches dans ce gris mouvant presque noir. Aucune ne daigne regarder autour d'elle. Seuls les « près de la mort » regardent avec détachement cette parodie de fête. Les enfants aussi, les yeux écarquillés, contemplent un autre enfant dans sa crèche et dans leur innocence sentent battre leur cœur en harmonie avec le sien. Ils savent entrer par la porte étroite, en toute liberté, sans un effort. Leur ignorance leur tient lieu de connaissance ultime.

Il ne s’agit pas de jouer la comédie humaine. Il faut être, dans l’instant, le plus vivant possible, par la transparence et l’absence de consistance. Lorsque vous partez en fumée, plus rien ne vous retient. Vous êtes le monde et bien plus. Ou encore rien et bien moins. Mais ce plus et ce moins ont-ils encore du poids ? Vous passez dans la vie comme l’horloge, comptant les heures, les jours, les années, et à un moment, vous ne savez quand, vous découvrez que cet engrenage n’est qu’un stupide comptage de pas qui relève de la manie. Alors, au lieu de tourner autour de la vie, vous la laissez tourner autour de vous. Et elle tourne toute seule. Immobile vous êtes. Quel repos et quel bonheur !

07:01 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, fête |  Imprimer

Imprimer

24/12/2014

Noël, de l'intérieur

LE PERE ENGENDRE LE FILS

PAR LA GRÂCE DE L’ESPRIT

EN L’HOMME DEVENU VIERGE.

Le Père, qu’est-il ? Personne ne le sait. Il est non pas au sens de l’existence, mais de l’essence. L’essence est ce qui fonde l’être de la chose, ce par quoi une chose est ce qu’elle est, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. « L'essence coïncide avec ce qu'il y a de plus intime et de presque secret dans la nature de la chose, bref ce qu'il y a en elle d'essentiel » (É. Gilson : L'Être et l'essence).

Le Fils, nous l’appréhendons mieux. Mais qu’est-il totalement, nul ne le sait. Il est un point en nous où le Christ peut naître, une grotte (la crèche) qui est au fond de nous-même. Nous ne pouvons commencer à le percevoir qu’en devenant vierge de toutes choses. C’est un point douloureux et libérateur. Douloureux parce qu’une fois perçu l’homme le reperd et languit sans cesse de cette clairvoyance perdue. Libérateur, parce qu’il sait qu’en lui il y a plus que lui-même. Ce moment, la re-création, fait passer de la croyance à la connaissance. Je ne crois plus parce qu’on me dit de croire. Je sais parce que je l’ai éprouvé en moi, même si je le perds à tout instant.

L’Esprit, nous l’éprouvons sans le saisir et le comprendre. C’est le mouvement intérieur qui nous pousse à chercher. Impalpable, insaisissable, il est le vent qui sans cesse nous rappelle la promesse : le Père engendre le Fils en l’homme devenu vierge.

L’homme lui-même, nous ne le saisissons pas dans toute sa profondeur. Nous vivons à la surface de nous-même. Il faut devenir vierge pour pénétrer dans ce mystère unique : chaque homme contient le monde en lui, le vit et peut le sanctifier. Il devient dieu parce que « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ».

Alors, laissons nos pensées, pour nous laisser transformer.

07:05 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noël, mystère, spiritualité, liberation |  Imprimer

Imprimer

23/12/2014

Le mal

Le mal se donne les apparences du bien

Il revêt ses habits sacerdotaux

Pour mieux séduire le passant

Il passe dans les rues illuminées

Et récite ses litanies ronflantes

Tout va mal, proclame-t-il

Vous êtes mal parti !

Il ne dit jamais où le monde va

Il s’engouffre dans sa diatribe

Et se gondole de plaisir malsain

De mal en pis il avance

A visage découvert, tête haute

L’œil égrillard, la jambe poilue

Il danse une gigue déhanchée

Et sa musique de bastringue

Fait grincer les dents acidulées

Certains se laissent séduire

Ils courent à tout vent, en toute liberté

Ils suivent le danseur qui s’exhibe

Et pavane devant la foule extasiée

La voie du bien est barrée

Impasse peut-on lire difficilement

Elle est noire comme le ciel

Dans une nuit sans lune

Elle décourage les plus motivés

Qui soupirent à moindre frais

Mal vous en a pris

Vous êtes mal en cour

Mal aimé et mal cuit

Vous errez sans mal dans l’univers

Le cerveau enflé, l’œil désœuvré

Çà la fout mal cette scène

Vous vous sentez au plus mal

Diminué et mal entendant

Mais en vous-même, rayonnant

Vous chantez l’ave maria

Des roses sans épines

Vous regardez au loin

L’étoile du berger

Qui revêt sa lumière éblouissante

Et s’éloigne en catimini

Le mal se donne les apparences du bien

Mais le bien n’a pas de vêtement

Il est la vérité nue, discrète

Et embaume ce monde piquant

De subtils élans du cœur

Nettoyé et attendri

Vous repartez, délivré de cet héritage

Qui tourne mal et s’enfonce

Dans les souterrains de l’abandon

Le bien vaut plus, mais qu’il est mal !

© Loup Francart

07:15 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

22/12/2014

Le salon des beaux-arts au Carrousel du Louvre

« Chaque année, le Salon des Beaux-Arts s’expose dans les salles du Carrousel du Louvre. Il présente ses peintres, ses sculpteurs, ses graveurs et ses photographes sous le triangle de la Pyramide. (…) C’est dans ce cadre prestigieux que le Salon des Beaux-Arts présente des invités d’honneur, choisis parmi des artistes confirmés. Leur brillante carrière est évoquée en quelques œuvres majeures. Une dizaine de délégations étrangères : Brésil, Canada, Chine, Corée, Espagne, Hongrie, Japon, Suisse, Turquie… révèlent, au cœur de Paris les activités artistiques de tous les continents. Le long des antiques remparts de Philippe Auguste, le toujours jeune Salon des Beaux-Arts fait la belle. La Société Nationale des Beaux-Arts vous propose ainsi d’être le témoin des évolutions majeures de l’art. »

« Chaque année, le Salon des Beaux-Arts s’expose dans les salles du Carrousel du Louvre. Il présente ses peintres, ses sculpteurs, ses graveurs et ses photographes sous le triangle de la Pyramide. (…) C’est dans ce cadre prestigieux que le Salon des Beaux-Arts présente des invités d’honneur, choisis parmi des artistes confirmés. Leur brillante carrière est évoquée en quelques œuvres majeures. Une dizaine de délégations étrangères : Brésil, Canada, Chine, Corée, Espagne, Hongrie, Japon, Suisse, Turquie… révèlent, au cœur de Paris les activités artistiques de tous les continents. Le long des antiques remparts de Philippe Auguste, le toujours jeune Salon des Beaux-Arts fait la belle. La Société Nationale des Beaux-Arts vous propose ainsi d’être le témoin des évolutions majeures de l’art. »

(From : http://www.salondesbeauxarts.com/infos-pratiques/lieu/)

A côté de tableaux sans grand intérêt, on croise quelques toiles éblouissantes. En voici une d’une artiste qui s'ignorait il y a encore quelques années. Elle expose pour la première fois à Paris, et ses tableaux sont étincelants de lumière. Elle n’a exposé qu’un seul tableau, mais elle aurait mérité beaucoup mieux :

Ce ciel reflété paraît plus vrai que nature et quand on y regarde un peu mieux les reflets sont plus colorés que les vrais feuillages. Ce n’est surement pas ainsi dans le monde de tous les jours, mais cela donne l’impression d’un monde divin derrière la réalité quotidienne.

Je ne peux vous en montrer plus, car les tableaux qu’elle expose sur son site http://www.cath-mottier.odexpo.com/pro_page.asp?page=8343&lg= ne sont pas captables. Alors aller voir sa galerie avec ses paysages, ses marines et beaucoup d’autres encore. Les toiles ne sont pas forcément toutes égales, mais laissez-vous enchanter par celles qui vous plaisent et laissez tomber les autres. Admirez en particulier Abyss et Yellowstone 1 et 2. Elles vous enchanteront l’âme.

Une autre très belle toile d’Elslender, artiste dont je n’ai pu trouver le site Internet :

Enfin quelques artistes chinois, très divers, figuratifs ou abstraits, mais toujours avec la touche chinoise pour qui l’amour de la peinture se traduit par un pinceau léger et irréel.

Tentez votre chance l’an prochain, allez au salon des beaux-arts. Vous en ressortirez optimiste.

07:30 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salon, exposition, peinture, abstrait, figuratif |  Imprimer

Imprimer

21/12/2014

Les HLM nous trompent

Ce sont des HLM rénovés à Champhol, près de Chartres : 4 immeubles, peints en 4 mois, par 4 femmes par immeuble.

Même les détails sont réussis :

Et les HLM sont devenus aériens. Ils font rêver les hommes et les femmes. Espérons que les habitants respirent la joie.

Quelle initiative intéressante !

07:49 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : construction, bâtiments, immeuble, peinture, décoration, trompe-l'oeil |  Imprimer

Imprimer

20/12/2014

Avent

L’Avent, c’est le temps délicieux de l’attente

Quand l’obscurité demeure votre seul recours

Vous plongez en vous-même hors de tout discours

Jusqu’à ce que la vacuité vous tente

En un instant la main de Dieu vous prend, hagard

Et vous immerge dans l’abîme cosmique

Le rien devient le tout, vous régnez sur l’Arctique

Vous êtes ensorcelé par ce divin brouillard

Vierge vous devenez, comme la femme

Ouverte sur le monde sans même un requiem

Transfiguré, vous naissez à l’innocence

L’enfant naîtra en vous de l’esprit apaisé

Vous porterez sur les cimes un regard aisé

L’univers se parera de bienveillance

© Loup Francart

07:33 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

19/12/2014

L'ogre

Il lui reste au fond de sa mémoire un souvenir douloureux d’enfant perdu dans la campagne. C’était un après-midi d’hiver. Il faisait froid, très froid. Il était parti avec un de ses frères en bicyclette sur le plateau, de l’autre côté du village. Il avait beaucoup plu les jours précédents et progressivement la boue s’était accumulée entre la roue et le garde-boue, finissant par la bloquer complètement. Impossible de revenir sur les vélos, il n’y avait plus qu’à marcher à pied, en soulevant la roue arrière de la machine bloquée par la terre accumulée. Deux kilomètres : c’était trop, car ils étaient déjà fatigués par l’aller et surtout le froid qui ne cessait de les titiller. Grelottant et pleurant à moitié, ils sonnèrent à la porte de la seule maison, au débouché du chemin de terre et de la route. Elle était peu encourageante, encombrée de tas de ferrailles, avec un jardin en friche, sans volet, faite de ciment brut. Ils s’interrogèrent longtemps avant d’oser frapper à la porte, mais le jour tombait et ils n’avaient plus le choix. Une maigre lueur pointait derrière la vitre de la porte d’entrée, ils frappèrent.

– Qui est là ? demanda une voix d’homme un peu éraillé, d’un ton méchant.

– Nos vélos sont cassés et nous ne pouvons rentrer chez nous. Pourriez-vous nous aider ?

– Qu’est-ce que j’en ai à foutre d’aider des gamins. Foutez le camp, vous n’avez rien à faire ici !

L’homme criait d’une voix forte, un peu comme un ivrogne, sans même ouvrir la porte pour voir ce qui se passait.

Ils eurent tellement peur qu’ils partirent sans demander leur reste, essayant de se réchauffer les doigts en soufflant dessus, poussant leurs bicyclettes avec peine, les roues avant et arrière étant quasiment bloquées. De plus il se mit à neiger, à petits flocons qui descendaient dans le cou, s’imprégnaient dans les vêtements et les refroidissaient plus encore. Ils pensaient à l’homme, cet étrange ogre qu’ils imaginaient, vêtu misérablement, chevelu et barbu, l’œil mauvais. Ils étaient au bord des larmes. A mi-chemin, dans une obscurité quasi complète, ils virent arriver une voiture. C’était leur mère qui, inquiète de ne pas les voir revenir, venait les chercher. Ils montèrent dans la voiture, exténués, transis, émettant de petits sanglots, jusqu’au moment où ils arrivèrent au moulin, dans une pièce bien chaude où ils prirent un thé qui leur revigora les esprits. Quel souvenir ! Ce fut leur première expérience de la méchanceté possible de certaines personnes, ou peut-être, de leur égoïsme. Ne pas aider deux enfants de dix ans ! Et encore, les avaient-ils ? Il ne sait plus. C’est aussi l’expérience de l’abandon, première fois où ils durent aller au bout d’eux-mêmes sans pouvoir se reposer sur un autre, plus fort, plus entreprenant. Ce n’est pas drôle de devenir adulte lorsqu’on est un enfant de dix ans !

07:05 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, souvenir, passé, expérience, vie |  Imprimer

Imprimer

18/12/2014

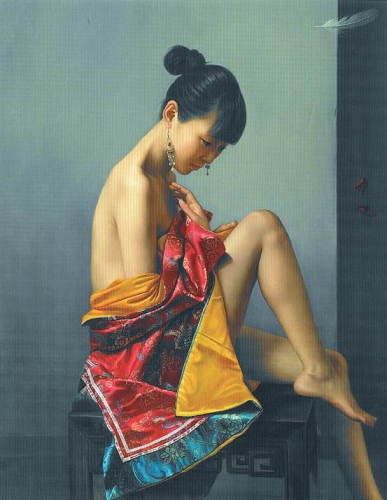

Li Siyun, peintre chinois, au salon des beaux-arts (carrousel du Louvre)

Voici ce qu’en dit Michel King, président de la Société Nationale des Beaux-arts (SNBA : cela fait un peu SNCF !).

« Li Siyun est le poète de la solitude. Il réalise les portraits de ses modèles solitaires avec une application attentive qui élabore un convainquant réalisme. La souplesse, les reprises possibles, les glacis savants de la penture à l’huile permettent à celui qui possède toutes ces qualités techniques d’atteindre cette surprenante réalité.

Li Siyun fait l’éloge de la grâce, de la beauté, de l’élégance de jouvencelles chinoises. Vêtues d’habits traditionnels de soie, ceux-ci parfois à demi-abandonnés, elles arrêtent le temps pour notre délectation. Li Siyun est le poète de la réalité rêvée. »

Ce sont de véritables photographies, peintes à la main, avec une délicatesse assez extraordinaire. Malheureusement les photos sont scannées à partir d’un dépliant, ce qui donne cette mauvaise qualité de la reproduction.

Et pourtant, il n’y a pas une seule reproduction sur Internet, ce qui me semble assez extraordinaire. Mais peut-être y a-t-il beaucoup de peintres semblables en Chine ?

07:30 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, chine, réalisme, portrait |  Imprimer

Imprimer

17/12/2014

La lenteur, roman de Milan Kundera

Le premier chapitre résume toute la thèse du livre et son cadre : L’envie nous a pris de passer la soirée et la nuit dans un château. (…) Je conduis et, dans le rétroviseur, j’observe une voiture derrière moi. La petite lumière à gauche clignote et toute la voiture émet des ondes d’impatience. Le chauffeur attend l’occasion pour me doubler. (…)

clignote et toute la voiture émet des ondes d’impatience. Le chauffeur attend l’occasion pour me doubler. (…)

L’homme ne peut se concentrer que sur la seconde présente de son vol ; il s’accroche à un fragment de temps coupé et du passé et de l’avenir ; il est arraché à la continuité du temps ; il est en dehors du temps ; autrement dit, il est dans un état d’extase ; dans cet état il ne sait rien de son âge, rien de sa femme, rien de ses enfants, rien de ses soucis et, partant, il n’a pas peur, car la source de la peur est dans l’avenir, et qui est libéré de l’avenir n’a rien à craindre. (…)

Quand l’homme délègue la faculté de vitesse à une machine tout change : dès lors, son propre corps se trouve hors du jeu et il s’donne à une vitesse pure, vitesse en elle-même, vitesse extase.

Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu ? (…) Un proverbe tchèque définit la douce oisiveté par une métaphore : ils contemplent les fenêtres du bon Dieu. Celui qui contemple les fenêtres du bon Dieu ne s’ennuie pas, il est heureux. Dans notre monde, l’oisiveté s’est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose : le désœuvré est frustré, s’ennuie, est à la recherche constante du mouvement qui lui manque.

Notre monde a certes gagné en vitesse, mais il a perdu sa capacité de bonheur, de plaisir. Il est froid et fait apparaître l’insignifiance et la lâcheté de l’homme moderne. Il s’appauvrit politiquement et culturellement et le paraître est devenu plus important que l’être. L’homme est dorénavant un « danseur » prêt à tout pour monter dans les sondages et ce faisant il n’existe plus, n’a plus ni morale, ni conscience, car quand les choses se passent trop vite, personne ne peut être sûr de rien, de rien du tout, même pas de soi-même.

Il faut cependant avouer que cette lenteur dont il fait l’éloge ne nous aide pas à comprendre le livre. Il m’a fallu de nombreux allers et retours pour commencer à entrevoir où il voulait en venir et je n’ai certes pas tout découvert et encore moins compris. La lenteur se déroule comme l’expiration d’un accordéon, un millefeuille de pliures qui cache de nombreux récits qui ne se relient pas forcément entre eux de manière explicite. Alors on a besoin de reprendre de l’air comme l’accordéon a besoin d’aspirer pour poursuivre sa complainte.

07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, thèse, lenteur, vitesse, oubli |  Imprimer

Imprimer

16/12/2014

Entre en toi-même

Entre en toi-même et laisse couler le miel

De ton absence et ta détermination

Plonge entier et nu dans l’eau sacrificielle

Coupe-toi de ce monde sans hésitation

Dans ce vide abyssal deviens toi-même

Laisse résonner en toi le cri de la mort

Mais ne crois pas à la magie du baptême

Ni n’y cherche une sorte de réconfort

Parti sur le miroir de l’eau silencieuse

Laisse errer ta personne dispendieuse

Et va au large vers l’existence sans fin

Tel le fou exclu tu iras sans limite

Et poursuivra ce voyage en ermite

Tu n’auras plus à te soucier des aigrefins

© Loup Francart

07:13 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

15/12/2014

Equilibre

http://www.flixxy.com/the-incredible-power-of-concentrati...

Incroyable, l'équilibre oriental, synthèse du ying et du yang.

La fin rappelle l'interrogation du météorologue Edward Lorenz : le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?

07:22 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : concentration, jeu, équilibre, extrème-orient |  Imprimer

Imprimer

14/12/2014

La vérité

Auparavant on aimait représenter un concept par une figure humaine dans un contexte définie. Ne représente-t-on pas la république par l’effigie de Marianne ? Comment représenter la vérité ?

Elle est le plus souvent représentée par une femme tenant un miroir. La vérité est nue et montre la lumière que reflète le miroir. Elle ne sort pas d’elle, elle n’est qu’un reflet, le reflet de la réalité. Admirons ce dessin de Jean-Léon Gérôme :

Il a servi d’étude pour son tableau « La vérité au fond du puits » :

La vérité dans le langage quotidien comprend trois aspects très différents.

Il y a d’une part la vérité objective qui est l’existence, vérifiée et vérifiable à tout moment, d’une chose réelle. Bien sûr, plus la chose est complexe, plus elle est difficile à connaître et plus nombreuses seront les interprétations auxquelles elle pourra donner lieu de la part de personnes différentes. Mais lorsqu’un objet, par exemple, est bien délimité dans le temps et dans l’espace, il est possible d’acquérir une connaissance précise d’un certain nombre de ses caractéristiques et d’en faire une description véridique. La vérité objective est le rapport entre la connaissance et la réalité. Elle est l’état à un moment donné de la somme des connaissances d’une réalité. Elle est vraie parce qu’on détient les preuves de l’existence de la chose (objet, événement, pensée exprimée, etc.). Il y a bien une vérité objective à un moment donné.

Il existe d’autre part la vérité subjective qui est la compréhension de la réalité. Celle-ci permet de faire des hypothèses qui deviendront également des vérités objectives si on peut les vérifier, des erreurs si leur vérification en constate la fausseté, ou qui resteront dans le domaine des hypothèses parce que trop complexes pour être vérifiées. Pour la plupart d’entre nous, il y a confusion entre ces deux aspects de la vérité. Une accumulation de vérités objectives nous fait déduire une vérité subjective (somme + hypothèses) que nous considérons comme vraie. C’est tout le problème de l’enquête policière qui peut conduire à l’erreur judiciaire. Prenons un exemple simple. Je regarde une table dont le dessus est lisse et transparent. J’en déduis qu’il est en verre parce que j’ai l’habitude d’en voir (vérité formelle). Pour en vérifier la réalité matérielle et disposer d’une vérité objective, je le touche et constate ses qualités de surface lisse et froide (fait) que j’assimile, avec la transparence, aux caractéristiques du verre.

Enfin, il y a ce que chacun exprime sur les faits, les actes et les idées, et, à travers eux, sur les choses et les personnes. Là aussi, il y a ou non vérité, c’est-à-dire conformité ou non de ce qui est dit sur la réalité. Il s’agit aussi d’une vérité subjective, mais elle passe par un troisième filtre qui est celui de l’expression et de l’intention de celui qui s’exprime. On l’appellera alors vérité informationnelle, puisqu’elle est d’abord une information communiquée qu’il convient de vérifier avant d’en faire une vérité. Cette vérité, parce qu’elle est exprimée et qu’elle est devenue une information qui est vérifiable, est un fait et non plus seulement une idée. Elle est devenue action parce qu’elle a une intention et qu’elle agit sur les autres. Le mensonge se définit par rapport à la réalité : mentir, c’est donner volontairement à l’autre une vision de la réalité différente de celle qu’on tient soi-même pour vraie.

Il est fréquent de dire que chacun détient sa vérité et donc que celle-ci est relative. Mais on parle alors de la vérité informationnelle ou encore de la vérité subjective. La vérité objective existe, indépendamment de son interprétation ou de son expression.

07:00 Publié dans 11. Considérations diverses, 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, vérité, sujet, objet, réalité |  Imprimer

Imprimer

13/12/2014

Les éphémérides d'Alcide

C'est un calendrier pas comme les autres qui vient du Canada et qui renferme une véritable encyclopédie :

http://expressorion.com/ephemerides.htm

Intéressant... Mais sans abus.

07:18 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, histoire, amérique |  Imprimer

Imprimer

12/12/2014

Séparation

C'est en ton absence que je crois en toi

Lorsque tu baguenaudes au soleil et

Loin de tout et de tous te laisses enchanter

Par l'air pur et fragile de ta liberté

Alors je m'étire et m'imagine

La danse incongrue du vide sidéral

Qui te traverse, empli de souvenirs

Et fait de toi l'inclassable égérie

Dans mon lit, revêtu de froidure

Mon imagination se peuple

De passants drolatiques

Et de rêves ambigus

Je te rêve en paroles

Et t'étreins en pensée

Les paroles passent

Mais le rêve perdure, prenant...

© Loup Francart

07:32 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

11/12/2014

Le combat des anciens et des modernes

« Après les Etats-Unis, c'est au tour des petits finlandais d'apprendre à écrire sur un clavier d'ordinateur. »

Cette petite phrase dérange et fait couler beaucoup d’encre. Celle-ci (l’encre) disparaît au profit de l’écran qui ne bave pas. On n’apprendra plus les pleins et les déliés que déjà l’apparition du stylo à bille avait mis en danger.

Les arguments des opposants (http://www.europe1.fr/societe/apprendre-a-ecrire-sur-un-clavier-un-danger-pour-l-enfant-2302207#, article de Margaux Duguet du 27 novembre 2014) :

« De nombreuses études l’ont montré, le fait d’écrire à la main permet de mieux mémoriser ce que l’on écrit, on ne mémorise pas au clavier ». Pourquoi ? Aucune explication, mais l’auteur est enseignante en pédagogie de l’écriture. L’affirmation par l’autorité doit suffire à convaincre !

« Apprendre l’écriture au clavier, c’est prendre le risque de moins bien apprendre à lire, car la pensée accompagne alors tranquillement la main qui écrit ». Affirmation sans démonstration : devant un clavier, on ne pense pas !

« Abandonner l’écriture manuscrite, c’est abandonner la liberté d’expression. En effet, si vous écrivez sur un clavier d’ordinateur, c’est que vous êtes connecté à une machine. Or, on peut toujours vous déconnecter, vous couper le courant, par exemple. Et si la personne ne sait écrire qu’au clavier, elle ne pourra plus communiquer, c’est très grave ». Ce recours à l’opinion commune suffit-il pour le transformer en argument scientifique ?

Pour autant, le tout clavier n’est pas du tout à l’ordre du jour en France. Contacté par Europe 1, le ministère de l’Education Nationale assure qu’il n’est pas question d’abandonner l’écriture manuelle, “tout simplement parce qu’elle est indissociable de l’apprentissage de la lecture”. Si l’on n’écrit pas à la main, on ne peut apprendre à lire. Pourquoi ? On ne sait.

Plutôt que d’échanger de faux arguments qui s’appuient sur des idées toutes faites, il serait plus logique de réfléchir à la justesse de ce qui est avancé.

Nous avons un excellent exemple avec l’apparition de l’imprimerie. Avant celle-ci l’écriture était totalement manuelle, que l’on écrive ou que l’on lise. L’apparition de l’écriture d’imprimerie a dissocié la lecture de l’écriture : ce que l’on lit est fait de caractères différents de ce que l’on écrit. Cela gêne-t-il les enfants ? Je pense que l’on peut affirmer que non puisque cela fait quelques siècles que l’imprimerie fonctionne et les enfants ne sont pas pour autant idiots. L’apprentissage de l’écriture manuelle n’est donc pas indissociable de l’apprentissage de la lecture.

Un autre exemple semble également contredire le fait que seule l’écriture manuelle permet d’apprendre à lire correctement. Les aveugles n’écrivent pas. Ils disposent de tablette et d’un poinçon ou encore d’une machine à écrire spéciale dont les six touches correspondent aux six points de la cellule braille. Sont-ils incapables de lire, voire de réfléchir parce qu’ils utilisent une machine ?

J’ai vu hier à la télévision un professeur d’université qui interdit toute présence d’ordinateur pendant son cours. Quel ringard ! Il prétend qu’écrivant plus vite sur un ordinateur, l’étudiant ne pense qu’à tout écrire plutôt qu'à réfléchir pour résumer ce que le professeur a dit. Il est exact que c’est bien le problème des enfants entre la sixième et la quatrième : comment écrire tout ce que dit le professeur qui parle plus vite que la capacité d’écriture de ses élèves ? C’est pourquoi il faut du temps pour franchir cette étape qui n’a rien à voir avec l’écriture. Il faut développer une capacité à résumer rapidement ce qui est dit en le faisant d’une manière cohérente et synthétique. Que l’on écrive à la main ou que l’on tape sur un clavier ne change rien à cet apprentissage intellectuel de résumer la pensée d’un autre pour l’écrire.

Personnellement, cela fait maintenant plus de vingt ans que je n’écris plus à la main ayant presque toujours mon ordinateur avec moi. J’écoute des conférences et transcris directement celle-ci sur le clavier sans que cela me gêne le moins du monde. Beaucoup me disent qu’ils ne peuvent pas. C’est simplement qu’il leur faut trop d’application pour trouver les lettres sur le clavier, ce qui les fait décrocher de ce que dit le conférencier. J’écris des poèmes directement sur l’ordinateur et cela me semble plus facile qu’à la main puisque l’on peut modifier instantanément ce que l’on a écrit et avoir un texte propre en permanence.

Faut-il pour autant abandonner totalement l’écriture à la main pour l’écriture au clavier ? Je ne sais. Cela demande une réflexion approfondie que je n’ai pas menée. Ne pouvoir écrire parce que les batteries de son appareil sont déchargées est un inconvénient majeur, d’autant plus que la mémoire n’est plus habituée à retenir tous les détails de la vie quotidienne (sinon à quoi serviraient les agendas !). Alors, poursuivons la réflexion sans partie pris et tentons d’analyser rationnellement ce problème important de la fin de l’écriture manuelle. Dans tous les cas, l'apprentissage de l'écriture avec un clavier reste un besoin indispensable à notre époque.

07:17 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, écriture, apprentissage, école, éducation |  Imprimer

Imprimer

10/12/2014

L’américain, récit de Frantz-Olivier Giesbert

Même à cinq ou six ans, j’étais déjà sans illusion. Autant que je m’en souviens, je n’ai jamais cru au Père Noël. On ne peut croire au Père Noël dans une maison où la femme est battue comme plâtre, plusieurs fois par semaine. (…) Ces nuits-là, je restais dans mon lit, le cœur battant, le sang glacé, en tremblant comme une feuille ? Je mourais. Je crois que l’on meurt toujours un peu quand on entend sa mère se faire battre. J’ai passé une partie de mon enfance à mourir, une partie seulement. Pendant l’autre, bien sûr, je ressuscitais.

C’est le thème du livre et il est difficilement imaginable de voir un écrivain raconter ces années d’enfance face à un être qui le révulse et pour lequel il n’a que mépris. Et pourtant, au-delà de ce mal vivre, il y a des souvenirs heureux ou malheureux, des bouts d’existence qui lui permettent d’exorciser ce passé.

Le quai d’Orival, où nous habitions, à Saint-Aubin les Elbeuf, épousait la courbure de la Seine. A la belle saison, il semblait noyé sous le flot des arbres, des buissons et des ronces qui tentaient de s’arracher de la terre pour monter au ciel avant de retomber de leurs épuisantes volées, le feuillage luisant de pluie, de rosée ou de bave d’escargot. Tout, là-bas, sentait la vase et l’amour. Même les gens. Bien plus tard, j’ai souvent retrouvé l’odeur, au fond des lits ou dans les forêts humides. L’odeur de la joie du monde.

Il nous parle de Dieu, de sa présence permanente, de l’anticléricalisme de son père, de la piété ostentatoire de sa mère. Et il ajoute, à la suite : Je me demande si je ne suis pas tombé dans le travers si souvent geignard des récits intimes. A quelques exceptions près, ils sont l’œuvre de vaniteux, de vaticinateurs ou de pleurnichards qui battent leur coulpe sur les poitrines des autres en racontant tout le mal qu’on leur a fait.

La vie s’écoule, sous les coups du père, les soupirs de la mère, la campagne et l’écoulement de la Seine. La haine le poursuit contre ce père qui devient fou trois ou quatre fois par semaine et qui bat tout ce qui lui tombe sous la main. Il ne comprend pas l’amour de sa mère pour cet homme qui, pour lui, n’en est pas un. Un de ces soirs où nous faisions la vaisselle ensemble, elle m’avoua que les raclés paternelles finissaient presque toujours au lit où, le savoir-faire de mon père aidant, ils scellaient leur réconciliation. Des années plus tard, alors qu’elle était veuve et que je tentais de la pousser dans les bras d’autres hommes, elle m’avoua n’avoir jamais éprouvé autant de bonheur qu’en faisant l’amour avec papa.

C’est un beau livre qui laisse un arrière-goût de malaise : pourquoi nous faire vivre ces moments ? Mais si l’on y regarde bien, on s’aperçoit que notre jeunesse est pour chacun un miracle dont il convient de se rappeler les détails et de les exprimer pour vraiment vivre et boucler le chemin. C’est un retour indispensable à ceux qui ont accompli le cycle. J’étais et je suis ainsi parce que mon enfance était ainsi…

07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfance, société, haine, père, mère |  Imprimer

Imprimer

09/12/2014

Jean Christian Michel : Psaume de Jean-Sébastien Bach

https://www.youtube.com/watch?v=vueh13LCsSA

Peut-on parler de musique sacrée ? Il me semble que oui.

La musique sacrée méditative donne à l'homme un moyen de concentration. Cette concentration le purifie. La purification conduit à l'unification de l'être.

La première qualité de ce type de musique doit être de permettre la concentration, c'est à dire de calmer le mental, d'évacuer peu à peu le dialogue intérieur qui sans cesse s'impose à nous, malgré nous. C'est l'attention sur la mélodie qui mène à la concentration en en faisant le fil conducteur des pensées. Le but de l'harmonie, lorsqu'elle est jointe à la mélodie, est de créer l'ambiance intérieure sans distraire la concentration.

Lorsque l'esprit a atteint un certain calme, le corps va pouvoir s'éveiller aux sons. La musique n'est plus entendue par l'intermédiaire de l'ouïe. L'ensemble du corps, devenu perméable aux vibrations, se laisse pénétrer par la mélodie qui l'enveloppe et le fait vibrer. Les sens s'éveillent, libérés de la tyrannie du mental. Le corps apprend à co-naître par lui-même. Ce n'est plus la mémoire des sensations qui s'impose, mais la sensation elle-même, pure, dans l'instant. C'est ici et maintenant que je suis, et non hier ou demain, là ou là-bas. L'instant saisi dans toute sa plénitude ouvre alors à l'éternité.

07:24 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique sacrée, méditation, connaissance de soi, retournement |  Imprimer

Imprimer

08/12/2014

La pauvre vieille

Elle tenait encore debout, mais comment faisait-elle ?

Dans la nuit tombante, j’ai failli marcher dessus

Petit tas de vêtements sans consistance réelle

Je n’ai vu de sa chair blême que sa main tendue

Les gens circulaient sans la voir, la pauvre vieille

Affairés dans leur tête, échangeant mille soucis

Jamais ils n’oseraient lui tenir la chandelle

Elle se tenait là, ferme sur ses jambes endurcies

Le noir des nuits se mêlait au deuil de ses vingt ans

Elle en paraissait dix de moins, fine tellement

Que son manteau lui tenait lieu d’habitation

Et sous la pluie aigre qu'elle endurait sobrement

Je ne vis jamais ses yeux vêtus d’un pansement…

Elle partit à pas menus, comme en méditation

© Loup Francart

07:35 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

07/12/2014

L’indécision

Il prit le parti d’en rire

Elle le laissa murir

Elle fut deux en un

Il devint inopportun

07:41 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, société, femme, homme |  Imprimer

Imprimer

06/12/2014

Street art, avec brio !

Julian Beever est un artiste britannique qui connaît la célébrité par ses œuvres à la craie qu'il réalise sur les trottoirs dans toute l’Europe.

Julian Beever est un artiste britannique qui connaît la célébrité par ses œuvres à la craie qu'il réalise sur les trottoirs dans toute l’Europe.

Des images déformées qui, vues sous un certain angle, donnent l'impression d'images en 3D alors qu’elles sont peintes, à plat, sur le sol.

Mais pour réaliser une telle photo, la réalité est bien différente :

C’est le mystère de la perspective qui englobe dans l’œil la réalité à travers l’habitude de la vision. Cela peut devenir effrayant :

Il peuple les rues de ses images transformées qui vues d’un certain angle deviennent images vivantes. Ce réalisme est impressionnant parce que factice. Mais on aime être trompé par de tels artifices. Quel brio :

Oui, c’est renversant, on tombe dans l’illusion et l’on ne sait plus où commence le faux du vrai et si l’on est dans son corps ou dans son imagination.

07:39 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : street art, perspective, anamorphose, dessin |  Imprimer

Imprimer

05/12/2014

L'homme et la femme doivent assimiler la nature de l'autre

L’évangile de Thomas est un écrit mystérieux et passionnant, apocryphe parce que son authenticité n’est pas établie. Un très bon livre tente d’en faire une approche exhaustive et révélatrice de son intérêt (François de Borman, L’évangile de Thomas, le royaume intérieur, Editions Mols, 2013,317p.).

Trois logia abordent le problème de l’unification de l’homme et de la femme par l’assimilation de la nature de l’autre :

22. (…) Lorsque vous ferez de deux un, et que vous ferez le dedans comme le dehors et le dehors comme le dedans, et le haut comme le bas, et si vous faites du masculin et du féminin une seule chose, afin que le masculin ne soit plus male et le féminin ne soit plus femelle et que (…), alors vous entrerez dans le royaume.

106. Jésus dit : Lorsque vous ferez que les deux soient un, vous deviendrez fils de l’homme, et si vous dites : montagne écarte-toi ! elle s’écartera.

114. Simon Pierre leur dit : Que Mariam sorte de parmi nous, parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus dit : Voyez, moi je la guiderai pour la rendre mâle, afin qu’elle aussi devienne un souffle vivant semblable à vous les mâles. Car toute femme qui se rendra mâle entrera dans le royaume des cieux.

En fait, en chaque être existe les composantes du sexe opposé. Celles-ci n'ont pas à être acquises. Elles doivent simplement être libérées, épanouies, et non réprimées ou niées.

Ainsi, le mariage, après avoir dans un premier temps permis à l'homme d'assurer sa masculinité, à la femme sa féminité, doit permettre à l'homme d'intégrer sa féminité et à la femme sa masculinité.

En ce qui concerne cet aspect essentiel de l'amour, notre société hésite entre deux extrêmes. D'un côté la psychologie freudienne, une certaine permissivité, l'abandon des conventions morales, ont banalisé l'amour. L'image publicitaire persuade inconsciemment l'homme d'aujourd'hui qu'on s'accomplit dans la satisfaction des plaisirs sensuels. D'un autre côté, règne encore une certaine mentalité puritaine et castratrice où le sexe, c'est le péché. L'église elle-même ne voit bien souvent dans l'union des corps que le but biologique qui correspond au "croissez, multipliez-vous" de la genèse.

Dans le mariage, l'union des corps prépare, mûrit l'union des âmes et est l'image de l'union en esprit. En effet, au-delà du plaisir sensuel, elle mène à :

. l'état d'ouverture totale par le don passif de soi. L'union est pure lorsque l'être entier, corps et mental, se donne à l'autre dans l'oubli de soi-même.

. l'état de tension, puis de mort à soi-même par le don actif de soi. L'union est pure lorsque le désir transcendé fait sortir l'ego de lui-même.

L'amour est donc à la fois don de soi et oubli de soi à travers l'autre. Plus simplement, on peut dire que l'union des corps procède d'un double mouvement : un mouvement d'accueil de l'autre et un mouvement qui va vers l'autre. Ce double mouvement doit être vécu par chaque membre du couple.

Si cette union est vécue de manière spontanée, simple, heureuse, unifiée, elle implique l'abandon du mental. Elle permet de dépasser les pensées, les identifications à son petit personnage, tout en demeurant intensément conscient. Dans l'amour bien vécu, l'être humain dépasse l'image qu'il se fait de lui, qu'il cherche à donner aux autres. Il n'est plus untel, mais la vie. Il est pleinement, ici même, sans référence à un environnement temporel et spatial, au-delà de sa féminité ou de sa masculinité. Il est Vie, il donne et se donne à l'autre qui n'est plus autre, mais accomplissement de lui-même.

Ainsi, l'union des corps à travers le mariage et seulement à travers lui en raison de sa dimension intemporelle, peut être considérée en elle-même comme une voie vers la transcendance : pas seulement comme un accomplissement heureux, mais comme une voie de dépassement de la conscience humaine conditionnée, limitée, faite de désirs, de peurs, d'insatisfactions.

07:16 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homme, femme, nature humaine, réalisation de soi, spiritualité, religion |  Imprimer

Imprimer

04/12/2014

Matin

Hier encore je marchais en rêve dans une rue sublime

Où la transparence de l’air et le sourire du passant

Soulevait le cœur et rendait la marche alerte

Des femmes au regard profond passaient devant les vitrines

Les enfants courraient de ci de là sans un cri

L’homme seul allait pied nu dans la poussière

Pesant le poids du monde dans sa démarche lourde

Il avançait sans s’arrêter un seul instant

Sans même admirer le sourire maternel

Et le rire joyeux et tendre de l’enfance délivrée

Il poursuivait sa route les pieds poudreux

Le regard fiévreux, le front empli de mille soucis

Elle avança altière dans la lumière du matin

Tenant haute sur ses chevilles sa jupe plissée

Dévoilant ses mollets de verre sur ses bas étirés

Portant son ombrelle comme un casque vainqueur

L’amour n’eut pas pu être plus convainquant

Avançant sans traîtrise dans la brume du matin

Elle portait sa tête blonde sans ostentation

Et ses cheveux de paille flottaient dans la brise

Elle allait passer près de lui quand elle s’arrêta :

– Qu’est donc cet être sans vie qui passe à ma hauteur ?

Lève donc les yeux et admire ma poitrine

Baigne ton souffle dans mon haleine tiède

Respire le parfum qui m’entoure, frais et vivifiant

Et revit ses instants inoubliables et décoiffant

Où la fine brillance de la rosée sature la pensée

Et la laisse s’échapper dans la vanité du moment

Tu ne reverras jamais plus cette échappée folle

Et ma marche assurée par la franchise de l’heure

L’homme alors leva son bras décharné et anxieux

Et condamna irrémédiablement la femme d’un geste vif

Et se faisant il partit en fumée épaisse et pesante

Jusqu’à ce que la clarté dissolve son odeur pestilentielle

Alors, délivrée de son reproche silencieux

Elle se mit nue dans la rue et entraîna les enfants

Dans une ronde infernale, virevoltant sans vergogne

Entre les pavés où l’intention n’était pas à la hauteur

De son cynisme encanaillé entre ses dents jaunis

Elle poursuivit sa route, sautant les caniveaux

Riant de sa folie, emmenant les enfants dans la moiteur

D’un jour qui n’avait rien d’humain...

La sorcière a posé son emprise sur la rue si calme

D’un matin ordinaire peuplé de fantômes sans vie

© Loup Francart

07:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

03/12/2014

Méditation

La caisse est là et je suis la caisse. Je suis l’extérieur de la caisse, mais je me trouve à l’intérieur. C’est noir. Il n’y a rien. Ce rien devient le tout, le tout de rien. Je ne suis qu’une membrane qui sépare l’extérieur et l’intérieur et qui vibre de ces fluctuations permanentes. Où suis-je ? Je ne sais : tantôt dehors, tantôt dedans.

La lumière est à l’extérieur. Et pourtant… Le noir devient lumière. Auparavant l’extérieur éclairait, peu, le dedans. Maintenant, l’intérieur éclaire le dehors. C’est une sorte de volcan qui s’échauffe. Le couvercle se soulève et laisse s’échapper ce bouillonnement lent qui monte. Surtout ne rien faire. Le regarder impassible, le sentir monter en moi, sans chercher à le capter, à l’interpréter, à lui donner de la raison.

Chasse hors de toi les effluves de ta puanteur. Nettoie les recoins mal venus qui te laisse un goût de fer. Laisse-toi attirer par ce blanc et ces volutes qui montent du volcan. Rien d’autre n’est. Sens ce frémissement intérieur qui t’entraîne vers d’autres paysages où tu n’es plus rien et tu es tout. Le tout et le rien ensemble, l’infiniment grand et l’infiniment petit. La fine pellicule de ton moi devient transparente, s’affine, mais elle est encore là. Seule la mort la fera disparaître.

Allez, pars ! Va dans la fumée de ton absence et monte en toi qui descends en Lui.

07:39 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : transcendance, immanence, spiritualité, le royaume |  Imprimer

Imprimer

02/12/2014

Le petit garçon, roman de Philippe Labro

Le sujet du livre : le temps ! Il s’écoule à intervalles irréguliers, selon les souvenirs des événements qui le marquent. Petit garçon, je ne comprenais pas qu’il pût y avoir un ordre, un mouvement et que l’action des hommes fût conduite par ce qu’on appelle, commodément, la force des choses. (…) L’usine à Fabriquer le Temps ! J’en ferai la description dès le lendemain, au plus proche de mes frères ; il l’acceptera, comme je sais recevoir ses propres affabulations. A mesure que je lui parle, je me sens capable de la dessiner. S’élevant un milieu des champs du Tescou, ruisselante et luisante, on dirait une immense construction de pierres couleur de nuit, sans porte ni fenêtre. A l’intérieur, des hommes sans visage, habillés comme des minotiers, surveillent une structure compliquée faite de roues, courroies et pistons, qui tourne dans fin sur elle-même.

– Qu’est-ce qu’ils font ? demande mon frère.

Catégorique, je réponds :

– Ils font du temps. Si tu n’en as pas, tu peux aller en acheter. Les grandes personnes n’en ont jamais assez, elles y vont.

– Combien ça coûte ?

Je réponds que j’en ignore le prix.

Que d’aventures pour ce petit garçon dans la tourmente des secrets des grandes personnes pendant l’occupation dans le sud-ouest de la France. Le fil directeur du récit, même s’il n’est que peu évoqué, c’est son père, le pilier de la famille, en espadrilles, au comportement irréprochable, dans une ambiance délétère où les juifs en recherche de passeurs vers l’Espagne et les allemands en recherche des juifs se côtoient. Il vit tout cela à la hauteur de ses quatre ans et décrit avec faconde les personnages rocambolesques qui ont peuplés son enfance : l’Homme Sombre, possesseur d’une juvaquatre, Monsieur Germain, Madame Blèze qui fait naître des sourires sur les lèvres des hommes, Sam, oiseau incongru au nez pointu, la petite Murielle qui cherche on ne sait quoi dans l’obscur chemin des Amoureux, le général allemand qui vient loger chez eux dans la chambre des filles.

Tout est secret pour le petit garçon. Tout est énigme, merveille. Dans cette province tranquille, sans âge, des jardins, aujourd’hui ordinaires, étaient forêts de Brocéliande ; des routes, aujourd’hui banales, promettaient un danger palpitant et les demeures les plus modestes semblaient receler autant de situations rocambolesques, personnages farfelus, drames et trésors cachés.

La villa renfermait la famille et ses secrets bien gardés. Ils étaient consignés dans l’Album qu’ils remplissaient en cachette jusqu’au jour où ils montèrent à Paris. Son père estimait avoir légué à ses enfants suffisamment d’armes, c’est-à-dire suffisamment d’âme. Il les avait fait « monter à Paris » pour parfaire leurs connaissances ; peut-être avaient-ils été trop protégés au sein du paradis aujourd’hui perdu de la ville de province ; il apercevait, désormais, qu’ils trouveraient ici de quoi mettre à l’épreuve ce qui, en fin de compte, importait le plus : le caractère.

Il acheva la lettre par sa formule traditionnelle : « Adieu, petit, je te serre la main ».

Dehors, le taxi s’était éloigné et la rue n’exprimait rien, rien d’autre que son propre bruit, factice et neutre, comme la lumière du bec de gaz municipal.

07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, livre, souvenirs d'enfance, temps, occupation, sentiments |  Imprimer

Imprimer