30/01/2015

Destinée

Descendre les marches vers l’eau douce

Laisser tomber ses vêtements

Se présenter nu devant la reine

Celle qui choisit ton destin

En jaugeant les heureux bénéficiaires

Et courir se cacher parmi les joncs

Tout ceci en rêve indolore et sans saveur

Telle était la vie sur l’île de la Marquise

Morceau de terre acquis sur les flots

Inconnu des hommes du continent

Seules les femmes légères et sveltes

Se promenaient parmi les orangers

Respirant en petits halètements

L’odeur sacrée des fruits célestes

Et la reine tendant la main donnée

Vous indique celle qui sera vôtre

Elle se présente charmante et vive

Souriant de ses dents blanches

Elle ne porte que sa liberté dévoilée

Quelques cheveux au bas du buste

Et ses pommes replètes entre les bras

Elle marche comme une princesse

Mais a déjà un sourire canaille

Et vous regarde comme une proie

Vous êtes celui qu’elle a choisi

D’un clin d’œil rapide et discret

Et votre nudité attire ses regards

Oui, c’est lui, le futur dévoilé

L’homme de mes rêves et envies

Sur qui je porte un œil prude

Il exprime ma vitalité et ma faiblesse

Il a le regard tendre et novice

Des hommes sortis de l’enfance

Un matin au soleil du printemps

Il luit de tous ses pores dilatés

Et enfonce sa présence

Au plus profond de ma passion

Ah, ma reine… Mariez-nous

Et partons pour ce voyage d’une vie

Tendus vers l’horizon

Haletant de baisers

Avant de nous mêler

A satiété

© Loup Francart

08:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

29/01/2015

Sonia Delaunay, exposition musée d’art moderne de la ville de Paris

Rien ne m’a plus intéressé que la première salle, celle où se trouvent les portraits des finlandaises. De purs chefs d’œuvre que ces visages colorés, grossiers, d’une rondeur inhabituelle, qui laissent une impression de paix intime, une atmosphère d’enfance innocente. Et pourtant, les nez sont gros, manquant d’élégance telle qu’on la conçoit actuellement, les yeux sont cerclés et épais, les mains ne pourraient tenir un objet. Mais tous regardent l’invisible derrière le visible, tous possèdent cette pointe d’humanité qui fait d’un peintre un visionnaire.

Elle emploie les couleurs avec bonheur. Des couleurs aux tons purs, le rouge et le bleu en particulier. Et chaque visage renferme une qualité unique de lumière, comme s’il était illuminé de l’intérieur et semblait nous dire quelque chose.

Celle-ci paraît triste, mais simultanément, elle donne toute sa beauté au spectateur, rayonnante et contemplant l'invisible.

Ces deux finlandaises, la mère et la fille probablement, semblent figées dans une intimité secrète. La vie s’écoule derrière, hors de portée, indifférente. Seule compte cet instant d’éternité que l’on saisit par intuition, en un instant de grâce.

Enfin cette belle endormie qui ne porte que des bas et dont les reflets bleuâtres en font un être magique, anguleux et mystérieux. Beaucoup penseront plus à sa finitude malhabile qu’à une icône féminine. Mais elle donne sa personnalité à contempler, froide et chaude selon les couleurs et les lignes de son corps.

Oui, Sonia Delaunay sut voir l’absence et la présence, l’idéalisme derrière le réalisme, l’invisible derrière le visible. Elle laissait transparaître l’âme derrière le corps.

07:43 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture moderne, beauté, portrait, couleur, intimité, femme |  Imprimer

Imprimer

28/01/2015

Souvenir d'enfance

Il se souvient des soirs où les perdreaux étaient présentés sur la table. Déjà, avant même qu’ils n’y arrivent, montaient de la cuisine à travers le petit escalier, des fumets de viande rôtie, au goût faisandé, préparée par sa grand-mère dans le four en permanence chauffé par les bûches courtes qu’elle glissait par une porte au cœur même de la chaleur. Malheureusement, les perdreaux étaient réservés aux grandes personnes qui se pourléchaient les doigts, rongeant les os des pattes, puis des ailes, puis le blanc velouté, parce que légèrement faisandé, du poitrail. Mais le meilleur était sans doute les morceaux de pain grillé, cuits dans la sauce dorée, qui portaient le dernier repos des cadavres. Ils étaient onctueux à souhait, fondaient dans la bouche, exhalaient les prés tendres, les haies épineuses, les grains de blé tombés de l’épi, le creux de terre dans lequel ils s’abritaient, serrés les uns contre les autres. Alors, les enfants quémandaient une patte, rien qu’une, pour partager ce délice auquel ils avaient bien droits puisqu’ils les avaient portés dans le carnier bien lourd pendant toute une après-midi. L’eau leur montait à la bouche rien que d’y songer !

Délice que cette patte dorée, fumante encore, partagée en quatre. Chaque parcelle de sa chair exhalait le retour de la chasse lorsque, fatigués, chacun d'eux se laissaient aller dans un fauteuil et fermait les yeux sur la marche dans les grands prés, sur le bruissement de l'envol d'une compagnie, sur le départ d'un coup de fusil. Non, ne pas bouger : attendre que l'on arrive à sa hauteur. Le perdreau était là, encore chaud, parfois encore vivant. Alors prenant le cou, il imprimait une torsion qui laissait l'animal sans un mouvement. Mort, ne pas le faire souffrir inutilement. Et maintenant chacun contemple son assiette et le petit morceau de chair clair à l'odeur rougeoyante et ferme. Vous pouvez y aller ! ils ne se le faisaient pas dire deux fois. Quel goût. Les enfants étaient les princes de la soirée. Ils montaient se coucher pour rêver d'herbes, d'odeur de poudre, de chaleur des après-midis d'automne et de picotement de la chair du perdreau sur le bout de la langue.

07:45 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chasse, enfance, sensation, souvenir |  Imprimer

Imprimer

27/01/2015

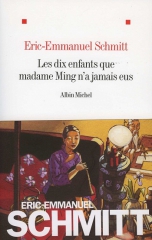

Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus, d’Eric-Emmanuel Schmitt

La Chine, c’est un secret plus qu’un pays. Madame Ming, l’œil pointu, le chignon moiré, le dos raidi sur son tabouret, me lança un jour, à moi, l’Européen de passage : nous naissons tous frères par la nature et devenons distincts par l’éducation. Elle avait raison… Même si je la parcourais, la Chine m’échappait. (…)

La tête ronde  d’une couleur éclatante, des plis nets sur la peau, des dents, aussi fines que des pépins, madame Ming évoquait une pomme mûre, sinon blette, un brave fruit, sain, savoureux, pas encore desséché. Mince, son corps semblait une branche souple. Sitôt qu’elle s’exprimait, elle s’avérait plus acidulée que sucrée car elle distillait à ses interlocuteurs des phrases aigrelettes qui piquaient l’esprit. En cette province de Guangdong, madame Ming trônait sur son trépied, au sous-sol du Grand Hôtel, entre les carreaux de céramique blanche et les néons éblouissants, dans ces toilettes à l’odeur de jasmin où elle exerçait la charge de dame pipi.

d’une couleur éclatante, des plis nets sur la peau, des dents, aussi fines que des pépins, madame Ming évoquait une pomme mûre, sinon blette, un brave fruit, sain, savoureux, pas encore desséché. Mince, son corps semblait une branche souple. Sitôt qu’elle s’exprimait, elle s’avérait plus acidulée que sucrée car elle distillait à ses interlocuteurs des phrases aigrelettes qui piquaient l’esprit. En cette province de Guangdong, madame Ming trônait sur son trépied, au sous-sol du Grand Hôtel, entre les carreaux de céramique blanche et les néons éblouissants, dans ces toilettes à l’odeur de jasmin où elle exerçait la charge de dame pipi.

C’est à la suite d’un mensonge qu’il fit véritablement connaissance de madame Ming. Il avait laissé tomber une photo et elle lui demanda : Ce sont vos enfants, monsieur ? Par vanité, fierté ou pour rire, il répondit oui. Et vous ? J’en ai dix. Connaissant les conditions imposées par le gouvernement sur les naissances (un par famille), il n’en croyait pas ses yeux. Et au long de ces 44 pages, elle va raconter l’histoire de ses dix enfants : la sixième Li Mei, un peu voyante ; les jumeaux, Kun et Kong, acrobates au cirque national ; la petite Da-Xia, qui rêve d’assassiner madame Mao ; Ho, le joueur ; Ru, un monstre de mémoire, et Zhou, un monstre d’intelligence ; Wang qui fabrique des jardins chimériques, jardins de mots ; Shuang, le dixième, qui ne peut s’ »empêcher de claironner la vérité. Mais madame Ming se fait renverser par une voiture et c’est à l’hôpital qu’il fait la connaissance de Ting Ting, sa fille ainée. Celle-ci lui dévoile qu’elle n’a ni frère, ni sœur. Pour entretenir son rêve, sa fille met ses proches à contribution. Ils écrivent à madame Ming. Aussi celle-ci, croyant à ces derniers jours, lui demande de réunir ses frères et sœurs. Et sa fille y arrive : ils sont tous venus.

C’est un conte magnifique, écrit remarquablement, par petites touches, entrecoupé de séjours dans les toilettes et interrompu par les clients pressés. Chaque enfant y est dépeint en quelques mots bien placés, comme un tableau mobile où sa vie apparait en arrière-fond. Madame Ming reste la même, semblable à son pays, énigmatique. Et peu à peu, il se construit une personnalité chinoise qui devient réalité lorsque sa maîtresse parisienne lui annonce la naissance d’un fils. Elle avoue qu’elle ne sait de qui réellement. Mais sa réponse la surprend : la vérité m’a toujours fait regretter l’incertitude.

07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liver, littérature, récit, chine |  Imprimer

Imprimer

26/01/2015

Errance

Vous arrive-t-il d’être en mal d’être ?

Vous êtes réveillé par une absurdité

Un rêve mal placé sous le crâne

Qui vous harcelle et vous étouffe

Vous suffoquez sans pouvoir respirer

Les bulles du souvenir de la nuit

Remontent en vous inexorablement

Vous revivez les moments pénibles

Où votre amour propre fut en jeu

Et vous palpez les pierres noires

Qui hantent vos profondeurs

Et vous entraînent au désespoir

Vous rampez avec courage et ténacité

Pour respirer parfois ce ravissement

De l’air ténu du chant des anges

Qui vous permet de tenir malgré tout

Malgré les coupures ininterrompues

Des mots, des sentiments et du désir

Fragile, vous êtes, comme l’araignée

Qui se rattache viscéralement à son fil

Vous ouvrez les bras, en chute libre

Tentant de planer dans la fange

De votre inhibition et affolement

Où donc avez-vous la tête et le cœur ?

Plus rien ne vous soutient

Ni le passé, encore moins le présent

Seul l’avenir peut vous faire signe

Et vous entraîner vers une amélioration

De vos relations avec vous-même

Enfin !

La crise s’en est allée

Oublié cet orage en vous

Parti ce furoncle maudit

Qui entraîne votre moi

Vers l’enfer de l’existence

Une étreinte, une caresse

Un signe de l’invisible

A dénoué votre être

Et vous baignez

Dans ce réel

Où rien

N’est

moi

Est-ce Toi. Qui ?

© Loup Francart

07:19 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vie, existence, spleen, mal de vivre, désespoir |  Imprimer

Imprimer

25/01/2015

Secret

C’est un secret bien caché qui dévoile sa finitude en petits morceaux, la camouflant derrière une grille qui se confond avec sa forme. Ainsi s’assemblent les contraires pour devenir un tout qui finit par plaire à l’œil malgré son manque de caractère.

07:39 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, optique art, cinétisme, art cinétique |  Imprimer

Imprimer

24/01/2015

Le principe de liberté

Tout excès dans quelque domaine que ce soit entraîne le déchaînement des passions. Le principe de liberté est un principe fondamental dans nos sociétés occidentales. Mais le principe de liberté poussé à l’extrême devient intolérant face aux principes qui règlent les convictions intimes et personnelles des personnes. De même, à l’inverse, les principes religieux fondamentaux ne peuvent aller au-delà de la liberté de penser des individus. C’est donc un équilibre fragile qu’il convient d’assurer, ni trop, ni trop peu, ni trop de liberté, ni trop peu, ni une foi intolérante en un Dieu quel qu’il soit. Ce juste milieu de chaque principe est réglé par le politique ou, mieux, par la sagesse du politique. Lorsque celui-ci est lui-même en prise avec une vision voulant faire respecter à outrance des principes particuliers à tendance générale, il devient facteur de risque.

Le principe de liberté n’a qu’un seul but : permettre aux personnes de se réaliser pleinement physiquement, psychologiquement, intellectuellement et moralement, c’est-à-dire d’atteindre un état d’être qui dépasse le moi individuel intéressé et revendicatif. La liberté est la liberté d’un développement individuel de chacun qui fait avancer l’humanité en général.

Aussi, dès l’instant où la liberté devient le droit d’outrager ceux qui ne pensent pas comme nous, il y a conflit. Et ce conflit est d’autant plus violent que, sous prétexte de l’inviolabilité de la liberté, on attaque en justice ceux qui osent exprimer que la liberté ne peut être le principe premier d’une société qui dans le même temps prône des principes de vie en commun. La liberté ne peut être le droit de tout dire, de tout écrire, en bafouant les autres principes fondamentaux, dont la liberté d’opinion.

07:24 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : principes fondamentaux, sagesse, politique, réalisation de soi, opinion |  Imprimer

Imprimer

23/01/2015

Timbuktu, un film d’Abderrahmane Sissako

C’est un film africain où tout se passe au ralenti. Le temps prend son temps, malgré les téléphones portables dont chacun est doté. Le réseau est fluctuant. Il couvre à certain moment et n’apporte aucune mauvaise ou bonne nouvelle à d’autres. C’est l’image d’une Afrique immémoriale qui n’a pas la même densité d’appréhension des événements. Mektoub…

C’est un film africain où tout se passe au ralenti. Le temps prend son temps, malgré les téléphones portables dont chacun est doté. Le réseau est fluctuant. Il couvre à certain moment et n’apporte aucune mauvaise ou bonne nouvelle à d’autres. C’est l’image d’une Afrique immémoriale qui n’a pas la même densité d’appréhension des événements. Mektoub…

Des paysages magnifiques, du sable dans lequel les pas s’enfoncent et se perdent, une vie familiale discrète, pleine de sérénité, qui, un jour, échappe à ceux qui la vivent. Le meurtre du pêcheur conduit cette famille à sa perte dans un enchaînement inéluctable où les djihadistes jouent leur rôle de censeurs moraux. Ils sont violents, mais ce sont en même temps des hommes indécis, des enfants sérieux qui obéissent à des règles qu’ils ne comprennent pas.

Le film est une succession de petites histoires dont le seul rapport entre elles est cette présence inquiétante des hommes portant une kalachnikov. Ainsi la poissonnière qui tend ses mains à la machette, ainsi la partie de foot sans ballon devant les djihadistes qui tournent en rond sur leur motos, ainsi encore le petit groupe de villageois qui chante le soir pour se distraire. Chaque conte a sa propre logique et met en évidence cette lutte entre la peur sourde que finissent par s’avouer Kidane et sa belle femme et l’indolence africaine faite d’acceptation devant la fatalité. Peu à peu on comprend où le réalisateur veut nous conduire : la fin d’une existence réglée par le soleil et la temporisation, remplacée par l’illogisme d’une idéologie religieuse qui enserre le quotidien sans cependant arriver à détruire les traditions et le bon sens des populations.

Certes, il y a des longueurs, des moments d’impatience, des instants de révolte de la part du spectateur. Mais nous n’avons pas la même appréhension de l’écoulement du temps. L’Afrique a sa logique que l’Europe ne peut comprendre.

Certes, il y a des longueurs, des moments d’impatience, des instants de révolte de la part du spectateur. Mais nous n’avons pas la même appréhension de l’écoulement du temps. L’Afrique a sa logique que l’Europe ne peut comprendre.

07:43 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, djihadisme, indolence, famille |  Imprimer

Imprimer

22/01/2015

Echo

Enfants, nous nous plaisions à crier…

Le bruit c’est la vie, puissante

Nous aimions cet étrange son

Qui s’étirait comme un chewing-gum

Et n’en finissait pas de mourir

Telle la queue d’un crocodile qui diminue

Et qui s’agite jusqu’au bout en soubresaut

De sons diffus, de plus en plus rares

Mais qui s’embellissent au fil du temps

Le premier son est oublié

Le dernier mis en valeur

Il peut être puissant comme le A

Il peut être ténu comme le E

Ou gratter l’oreille de sa pointe

Ou étouffer comme un plat de gruau

Il peut s’onduler comme le U

L’oreille suit cette course

Mais elle finit par perdre la trace

De ce ricochet entre les immeubles

De l’entendement et du bon sens

Ne reste que le silence, unique

La nuit après l’aveuglement du jour

Un instant de repos mérité

Comme un bain dans la chaleur de l’été

Les enfants aiment répéter à satiété

Alors repart un son inusité

Pour apprendre l’art de la répétition

C’est une sorte de poésie profane

Qui court le long de l’échine

Et se déracine dans l’espace

Jusqu’à mourir d’atonie

Vous vous sentez lessivé

Ce tremblement compulsif

Vous donne le vertige...

Marcher sur un fil à mille pieds

N’est pas un exercice commun

Parfois l’envie de plonger vous prend

Mais vous vous retenez sagement

Et avancez sur la pointe des pieds

Sans jamais, oh non, les mouiller

Le son meurt comme la vague

Au bord de la consistance

De ces grains de sable qui ornent

La côte de l’imagination délirante

Et qui boivent le hurlement

De la masse d’eau s’effondrant

Vous reprenez souffle et espoir

Mais rien ne vous empêche

De crier à nouveau votre désespoir

Aux anges et aux lutins ailés

Qui s’enchantent de ces débordements

Et s’enivrent de votre folie

Toujours crions encore

Ce qui passe par la tête

Et finit dans le ciel étoilé

Qui nous renvoie sa joie

De nous entendre hurler

© Loup Francart

07:15 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

21/01/2015

Un nouveau mardi littéraire de Jean-Lou Guérin

C’est toujours une surprise cette entrée dans la salle du haut, aux escaliers raides, environnée du brouillard de paroles qui descendent jusqu’au rez-de-chaussée. Saluer le maître de maison, Jean-Lou Guérin, un sphinx assis à l’entrée, blasé sans doute, mais présent et heureux de cet engouement pour sa création. Oui, ces mardis sont intéressants parce que très divers, peuplés de passionnés sincères, vieux et jeunes réunis dans la manducation insolite de mots qui s’égrainent et s’envolent pour le plus grand plaisir de tous.

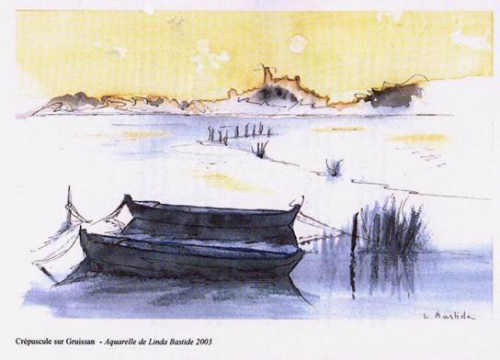

Aujourd’hui, une poétesse, Linda Bastide (voir son site : XX), est présentée par le professeur Giovanni Dotoli, professeur de langues et de littérature française à l’université de Bari en Italie. Sa faconde efface quelque peu la poétesse, mais son attendrissement envers elle fait qu’il est pardonné. On ne peut penser qu’il est professeur, malgré la rigueur de sa tenue. Son propos n’est ni cadré, ni logique. Il parle de la Méditerranée où l’Europe a les pieds et la tête en Scandinavie et qui se résume en deux mots : l’eau (de la mer et des sources souterraines) et la pierre. Il devise sur le 7ème art qui englobe tous les arts, des films d’Abel Gance, dont « La roue » (il faut que je regarde si Internet ne nous le cache pas dans les plis de sa mémoire fabuleuse). Il devise sur la poésie bien sûr. La poésie doit foudroyante et fulgurante (quel programme !). Il met en évidence l’arrière-pays invisible qui se cache derrière le pays et que seuls les poètes contemplent au-delà de la pensée rationnelle et la font partager aux autres : le poète remonte à l’origine parce qu’il a besoin de pureté. L’histoire, elle, est impure. La poésie est éternelle parce que non liée au temps. Il nous fait part, d’une voix gourmande, d’un conte chinois : un empereur donne six mois à deux équipes de peintres pour faire le plus beau tableau. Il installe les deux équipes dans deux pièces côte à côte. Une équipe travaille sans cesse au cours de ces six mois, perfectionnant nuit et jour son œuvre. L’autre équipe ne peint pas. Elle ponce le mur et lui donne l’aspect d’un miroir. Le jour arrive du jugement de l’empereur. Il fait abattre la cloison existant entre les deux pièces. Le seul tableau apparaît deux fois. Le plus beau est le reflet de la seule œuvre existante. Son brillant séduit l’empereur. L’image reflétée est plus belle que la vraie image, c’est l’image de la poésie de la vie. Il ajoute qu’à Venise on ne commande pas en disant donnez-moi un verre de vin, mais en demandant une ombre de vin.

Aujourd’hui, une poétesse, Linda Bastide (voir son site : XX), est présentée par le professeur Giovanni Dotoli, professeur de langues et de littérature française à l’université de Bari en Italie. Sa faconde efface quelque peu la poétesse, mais son attendrissement envers elle fait qu’il est pardonné. On ne peut penser qu’il est professeur, malgré la rigueur de sa tenue. Son propos n’est ni cadré, ni logique. Il parle de la Méditerranée où l’Europe a les pieds et la tête en Scandinavie et qui se résume en deux mots : l’eau (de la mer et des sources souterraines) et la pierre. Il devise sur le 7ème art qui englobe tous les arts, des films d’Abel Gance, dont « La roue » (il faut que je regarde si Internet ne nous le cache pas dans les plis de sa mémoire fabuleuse). Il devise sur la poésie bien sûr. La poésie doit foudroyante et fulgurante (quel programme !). Il met en évidence l’arrière-pays invisible qui se cache derrière le pays et que seuls les poètes contemplent au-delà de la pensée rationnelle et la font partager aux autres : le poète remonte à l’origine parce qu’il a besoin de pureté. L’histoire, elle, est impure. La poésie est éternelle parce que non liée au temps. Il nous fait part, d’une voix gourmande, d’un conte chinois : un empereur donne six mois à deux équipes de peintres pour faire le plus beau tableau. Il installe les deux équipes dans deux pièces côte à côte. Une équipe travaille sans cesse au cours de ces six mois, perfectionnant nuit et jour son œuvre. L’autre équipe ne peint pas. Elle ponce le mur et lui donne l’aspect d’un miroir. Le jour arrive du jugement de l’empereur. Il fait abattre la cloison existant entre les deux pièces. Le seul tableau apparaît deux fois. Le plus beau est le reflet de la seule œuvre existante. Son brillant séduit l’empereur. L’image reflétée est plus belle que la vraie image, c’est l’image de la poésie de la vie. Il ajoute qu’à Venise on ne commande pas en disant donnez-moi un verre de vin, mais en demandant une ombre de vin.

La pauvre poétesse sourit, assiste impuissante à cette faconde, mais malgré tout heureuse de n’avoir pas à s’exprimer elle-même. Elle lit d’une voix faible et fragile trois « poèmes verticaux » (c’est ainsi qu’elle les appelle). Elle a cependant le sens de la communication ou au moins celui de la publicité. Son amie ne cesse de nous présenter des photos de journaux datant des années 60-70 où elle fut mannequin, actrice et bien d’autres choses encore. Elle écrit plusieurs romans, de nombreux poèmes et elle est bonne aquarelliste. Une personne intéressante qui déclame ses poèmes lentement, délicatement, susurrant les mots comme un bonbon.

Voici un exemple de sa peinture :

05:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature, art, peinture |  Imprimer

Imprimer

20/01/2015

Haïku nécrologique

Radieuse

L’amour collé à la peau

Elle fut

Le haïku est une forme japonaise de poésie permettant de noter les émotions, le moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne.

C'est une forme très concise, dix-sept syllabes en trois vers (5-7-5), mais aussi 3-5-3 ou encore 3-7-3

C'est une forme très active, très vivante, vraisemblablement la plus utilisée au monde. Il y a des concours de haïku (haiku taikai) portant sur un thème donné, organisés au niveau mondial par de grandes entreprises japonaises ou par des institutions. On n'y gagne généralement qu'à voir son haiku publié. Il n'est pas rare d'y voir plus de 10.000 participants (30.000 pour un concours de Japan Air Lines, 22.000 pour le concours annuel du journal Mainichi). Ce sont des fêtes éclatantes.

À titre d'exemple, voici l'un des plus célèbres haïkus japonais, écrit par le premier des quatre maîtres classiques, Bashō :

Une longue rivière

Il saute dedans,

et il meurt.

Cette forme obéit à des règles très strictes de composition (fond et forme), Il faut choisir un maximum de règles en fonction des circonstances, mais la règle principale est de ne pas casser les images. Dans la pratique, chacun se fait son style qui est plus ou moins proche du haiku classique:

Ecrire pour être lu en une seule respiration.

Utiliser un mot de saison (kigo) ou une référence saisonnière (un ancrage dans le monde)

Toujours écrire au présent, ici et maintenant. On peut écrire aussi au passé ou au futur, ce qui important c'est de présenter une image vivante. On y arrive mieux en écrivant au présent.

Limiter au maximum l'usage des pronoms personnel

Utiliser une syntaxe simple.

Etudier l'ordre de présentation des images. D'abord le grand-angle, puis le moyen, enfin terminer par le zoom.

Réserver l'effet pour la fin.

Rendre les premières lignes attractives et éveillant l'attention.

Seulement écrire sur des choses ordinaires de manière ordinaire dans une langue ordinaire.

Respecter l'attitude du bouddhiste, observer les choses bien avant de les critiquer, laisser le haïku exprimer des images sans besoin de commentaire.

Laisser un écho philosophique en arrière-plan du haïku.

Utiliser le paradoxe.

Utiliser des jeux de mots.

Décrire l'impossible de manière ordinaire.

Ecrire des images transcendantes (ni guerre, ni sexe offensant, ni crime).

Eviter la ponctuation pour créer l'ambiguïté

Mettre en majuscule le premier mot de chaque ligne.

Eviter les rimes ou rimer la première et dernière ligne.

Utiliser des sons reliés à l'image.

Le haiku doit être considéré comme une poésie et non une carte de vœux en vers.

Ecrire tous les haïku conçus, même les mauvais, qui peuvent en inspirer de meilleurs.

Mais il est bien difficile de respecter toutes les règles en même temps, sinon impossible. C’est pourquoi chacun doit se donner ses propres règles, mais ne plus les changer par la suite.

L’automne

Feuille volante

S’est enfui

C’est pauvre. Ce n’est finalement pas simple de construire un haïku !

07:17 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie japonaise, poème, règles |  Imprimer

Imprimer

19/01/2015

Le gymel

https://www.youtube.com/watch?v=6zciDnkMjfE

Le gymel est d’origine scandinave (XIIe – XIIIe). C’est un faux bourdon strictement parallèle. L’origine du nom de ce procédé vient du latin gemellus « jumeau ». Cette forme de chant constitue le début de la musique polyphonique. Le début du chant est strictement parallèle, à la tierce, puis il s’infléchit pour partir de l’unisson et y revenir.

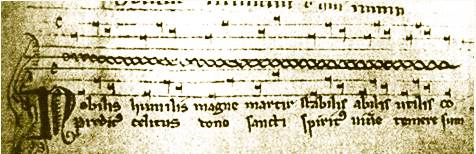

Un bon exemple du gymel est l’hymne à Saint Magnus, datant du XIIIe siècle. En voici le début dans le manuscrit du XIIIème siècle conservé à l’université d’Uppsala :

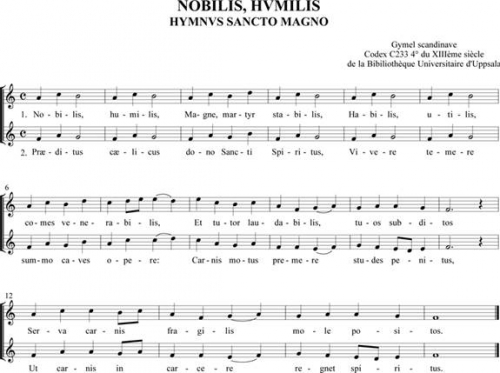

En voici une transcription en notation moderne :

|

I. Nobilis, humilis, Magne martyr stabilis, |

I. Magnus, noble et hymble martyr puissant, |

|

II. Præditus, cœlitus, dono Sancti Spiritus |

II. Pourvu du don du Saint-Esprit, tu as pris soin |

|

III. Gravia, tedia, ferens pro justicia, |

III. De graves dommages tu as subi par amour de la justice, |

|

IV. Pura gloria, signorum frequencia |

IV. Ta pure gloire ainsi que tes nombreux miracles |

|

V. Gentibus laudibus, tuis insistentibus |

V. Que le peuple qui chante sans cesse tes louanges |

L’intervalle de tierce était considéré comme un intervalle dissonant à cette époque sur le continent européen, probablement parce que la musique européenne de l’époque était fondée sur les considérations pythagoriciennes des intervalles. La gamme de Pythagore donne des quintes justes pures, mais les tierces ne sonnent pas très bien dans ce système. Ce chant de Vikings devait paraître très étrange aux oreilles étrangères, qui réprouvaient l’usage de la tierce. (from : http://www.schola-sainte-cecile.com/2011/07/24/nobilis-hu...)

07:20 Publié dans 52. Théorie de la musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : polyphonie, chant sacré, faux-bourdon |  Imprimer

Imprimer

18/01/2015

Frontière

Il y a de nombreuses frontières

Ces fils de soie qui démarquent l’existence

Entre deux êtres, entre deux pensées

Mais la première frontière

Est celle qui vous coupe en deux

Celle du dehors et du dedans

Elle est ténue comme une bulle de savon

Vous soufflez dessus, elle disparaît

Où est-elle ? Noyée dans l’espace

Disparue du temps, sans consistance

Suis-je celui que tu vois

Ou celui qui me ressent ?

Suis-je cette maladive tendresse

Qui court sous des dehors chatoyant

Ou encore cet oblong animal

Dont toutes les cellules se touchent ?

Quand l’extérieur devient l’intérieur

Et inversement, en un court instant

Où tout chavire dans la tête et le cœur

Alors l’immortalité vous prend

Et vous berce de ses attraits

Tu es et tu n’es pas

La frontière s’en est allée

L’omelette est faite

Le jaune et le blanc se sont mariés

Et cela crée un immense lac

Où le regard se perd en louchant

Oui, j’ai ma consistance entière

Frappez à la porte de l’être

Il vous dévoilera ses secrets

Le gong de ses battements de cœur

L’odeur délicieuse de ses rêves

La sortie de route de ses pensées

Le grattement de ses insuffisances

Le chatouillement de ses humeurs

Le dehors vous importune-t-il ?

Tournez-vous vers le dedans

Plongez dans votre piscine personnelle

Faites glisser l’archet sur la souffrance

Pour en tire des sons de miséricorde

Puis,

dans la solitude de votre être

Contemplez ce ruissellement sauvage

Qui coule dans vos veines

Et vous enivre d’un alcool pétillant

Je n’ai plus de frontière. Je suis

Unique et mal foutu, être vivant

Et bien vivant, devant une vie d’extase

Où le soleil tourne sur lui-même

Le jour où il s’arrête ne viendra jamais

Je serai mort avant

Envolé dans la chaleur de l’absence

Du moi devenu toi ou nous

Quelle misère… Plus de frontière !

© Loup Francart

07:10 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vie, plénitude, existence, moi, soi |  Imprimer

Imprimer

17/01/2015

Proposer et être libre

L'ultime liberté est de rester inconnu. Alors plus rien ne nous rattache à ce monde. On est libre d'aller où l'on veut, quand l'on veut. Le monde s'ouvre devant nous et nous l'explorons sans idées préconçues.

Cela suppose que nous ne cherchions pas à influencer les autres et que nous refusions de nous laisser influencer. Refuser la tyrannie du bavardage, de l'expression des sentiments. Refuser de nous laisser envahir par les encombrantes pensées des autres et de nous-même. Refuser même de vouloir pour l'autre et se donner pour maxime le respect de la liberté de l'autre. Mais inversement toujours tenter de lui montrer où se trouve la véritable liberté.

Ne jamais imposer, toujours proposer.

Le reste, son adhésion, appartient à sa liberté.

07:30 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liberté, spiritualité, influence |  Imprimer

Imprimer

16/01/2015

L’attrait des mots

Il est curieux de constater combien les mots emprisonnent dans une vision unique. Est-ce dû aux politiques ou aux communicateurs ? Les deux probablement.

Ainsi le mot république. Depuis deux ans ce mot sert au ralliement de la nation dès qu’une difficulté survient. Depuis huit jours, on l’entend en rafales : les citoyens sont républicains, les républicains doivent être vigilants, la conscience républicaine est au cœur des sentiments des Français, l’école de la république, la laïcité républicaine, etc. Bref, la France n’existe pas hors de la république, mot de ralliement, indispensable au politiquement correct. Comptez le nombre de fois où ce mot, peu usité il y a encore quelques années, est prononcé au cours d’un journal télévisé. Tous l’emploient pour justifier et argumenter leurs points de vue si différents. Il suffit d’un mot pour créer l’unité. Est-ce si vrai ?

De même le mot communauté. Ce mot que nos hommes politiques condamnent en sous-entendant que les citoyens n’ont qu’une vision commune, celle de la république qui s’oppose à tout communautarisme, est sans cesse employé par les mêmes pour fustiger les communautés islamiques, juives, arabes, noires ou de toute autre couleur ou religion. Est-ce logique ?

Enfin le mot liberté d’expression ne doit-il être compris qu’à sens unique ? Pourquoi l’humour pourrait s’attaquer au plus profond des croyances de chacun alors que d’autres sont arrêtés pour un mot qui déplaît. Comment comprendre cet ostracisme !

L’emploi de mots chargés de sens est-il utile pour exprimer des émotions fortes et cette expression doit-elle être récupérée par les mots ?

07:39 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : république, société, communication, politique |  Imprimer

Imprimer

15/01/2015

Phare

Un phare dans la nuit, un pou dans la soupe

Sa laideur envahie, son charme découpe

Aveuglée et perdue, elle cligne des yeux

Ce phare tant attendu, devient belliqueux

Agressée dans la vue, elle dévoile son cœur

Qui cogne éperdu pour celui de sa sœur

Et le phare aveuglant, dissimule son dédain

En se battant les flancs, dans le noir anodin

07:13 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art optique, art cinétique, dessin, peinture, abstraction |  Imprimer

Imprimer

14/01/2015

Circuit

Il se leva, déjà dressé sur sa couche

Il ne se retourna pas, sûr de lui

Elle restait seule dans ce lit

Dormant comme une souche

En route ! Il sortit dans la nuit

Le regard éveillé, tendu

Il distinguait le circuit

Cet anneau aux cercles défendus

Il enfila ses gants de cuir

Fit quelques mouvements subtils

Était-ce suffisant pour conduire ?

Rien ne lui sembla hostile

Il enfourcha la machine

S’équilibra sur la selle

Naturellement courbant l’échine

Pour l’épousaille charnel

Sous ses doigts, le bouton

Petit, rond, attirant le regard

Il pressa l’éclat du laiton

L’orage retentit, braillard

Seul le casque manquait à l’appel

Il choisit le rouge couleur sang

Qui était froid comme un scalpel

Puis, passa la vitesse sereinement

Le premier tour fut raisonnable

Il écoutait le chant clair du moteur

Ce son aimé parce qu’indéfinissable

Enfin, il activa le propulseur

Alors, collé à son engin

Le cœur soulevé, ouvert

Il prit son destin en main

Et partit vers l’univers

Courbé sur le réservoir

L’œil sans une larme

Il se laissa aller sans pouvoir

Interrompre le vacarme

Première courbe enjôleuse

Redresse la bête, la bê…ête

Celle-ci poursuivit, audacieuse

Elle semblait pourtant honnête

Il ne put redresser

Il resta de marbre

Mal embossé

Droit dans l’arbre

Eclatement

Explosion

Exactement

La dérision

Elle dormait toujours

Sans savoir son malheur

Elle rêvait d’amour

En attente de douleur

Dans ses yeux rieurs

La pluie lava la peine

Pas besoin de fossoyeur

Elle fut… La reine, sereine…

© Loup Francart

07:38 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vitesse, griserie, passion |  Imprimer

Imprimer

13/01/2015

Mystère des nuits

Il entrouvrit la porte de la chambre en essayant de ne pas faire grincer les gonds qui, depuis quelques temps, se relâchaient. Ne pas oublier d’y mettre un peu d’huile demain matin, se dit-il. Mais cela fait plus de huit jours qu’il se fait cette remarque sans réagir. Brrr… Qu’il fait froid. Il referma lentement la porte. Il frôla la table de nuit, légèrement, en raison des livres qui se tenaient en équilibre instable, sentit son pied contre le sommier. Il se pencha, posa les mains sur la couette légèrement entrouverte et se glissa avec précaution entre celle-ci et le drap, dans cet espace frais, presque froid, ce trou de noir glacial dans lequel il revenait après un éveil de deux heures passé dans son bureau devant son ordinateur. Il remonta vers son menton la couette, cherchant un peu de chaleur dans cet enroulement des tissus autour de son corps. Peine perdue, il faisait toujours aussi froid.

Alors, avec douceur, il s’approcha de celle qui partageait sa couche. Tout de suite il se sentit mieux. Un délicieux sentiment de bien-être l’envahit. Doucement, il posa sa main gauche sur son épaule. Elle bougea un peu et vint se serrer contre lui. Il fut envahi du feu de ce corps qui se collait à lui et l’enlaçait de ses jambes. Lentement, il laissa errer sa main sur l’infléchissement de sa taille, sur ce lieu où la finesse et la majesté des courbes se rejoignent. Sa paume, du plein de l’éminence du métacarpe du pouce, caressa cette vague brûlante. Elle ouvrit les jambes, glissa celle du dessus sur sa propre jambe et la remonta jusqu’à hauteur de sa hanche. Il glissa la sienne dans la douceur incomparable de l’intérieur des cuisses. Il ne connaissait rien de plus doux, de plus rafraîchissant et de plus brûlant en même temps que ce lieu où les courbes s’évasent et creusent une place de tendresse inénarrable. Elle se rapprocha de lui, tendue dans un même élan, et ils se tenaient ainsi debout-couchés devant l’adversité, affrontant ensemble l’existence, sûrs d’eux-mêmes, liés dans leur destin d’homme et de femme qui savent qu’ils sont un et pourtant deux, et qui puisent dans ce rapprochement des corps la joie d’une existence unique.

C’est le mystère le plus profond de la vie, celui de cet irrésistible attrait de la force et de la douceur, de cette flamme dont la source attirante commence au visage de l’aimé(e) et finit en ce lieu qui devient le centre de son être.

07:45 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homme et femme, couple, vie, mystère |  Imprimer

Imprimer

12/01/2015

Le grand saut (2)

Elle se dit alors qu’il était temps de passer au deuxième acte. Elle se releva se pencha par-dessus le parapet, sortit son petit anémomètre. Un peu de brise pouvait la porter et lui permettre de se guider dans le dédale des immeubles, trop de vent l’empêcherait de choisir sa route et pouvait la déporter dans des passages périlleux. C’est bon ! A nouveau elle se figea dans une attitude orante, levant les bras au ciel, le front tourné vers le soleil. Puis, lentement, elle franchit la balustrade, regarda sous elle la foule compacte qui s’était figée en la voyant prête à sauter. Elle sauta donc, ou plutôt se propulsa vers l’avant, étendant les bras et les jambes. Elle se sentit aspirée par le sol, se pencha en avant pour prendre de la vitesse, puis se laissa porter vers l’horizon, semblant planer dans les airs. La foule hurla, elle passa au-dessus de ces têtes rondes, petites comme des billes, les yeux exorbités, la bouche ouverte, qui se tournèrent d’un seul mouvement lorsqu’elle fila entre les immeubles. Pas un bruit, seul le sifflement du vent dans les oreilles lui faisait dire qu’elle était en vol. Elle s’était stabilisée, glissant sur la mince couche d’air qui stagnait au-dessus du sol. Elle contrôlait sa trajectoire, l’ayant auparavant étudiée, ayant visualisé les photos sur Internet, ayant calculé les temps nécessaire pour passer d’un pâté d’immeubles à un autre, se faufilant le long d’une avenue suffisamment large pour pouvoir s’y couler sans risque.

Cela dura peu, la vitesse ne l’empêchait pas de perdre de l’altitude. Arrivée au-dessus du jardin de l’oratoire, elle ralentit en se relevant vers les nuages et ouvrit son parachute. Il ne lui restait que peu de plafond pour qu’il s’ouvre et l’amène à terre sans trop de risque. Elle se sentit tirée vers le haut, entendit le flop du tissu qui se gonfle, chercha aussitôt où elle pourrait atterrir. Elle vit le lac au milieu des arbres et se dirigea vers ce havre plat et lisse. Le vent avait un peu forci sans qu’elle ait pu s’en rendre compte. Elle vit qu’elle ne pourrait pas se poser sur les eaux calmes et s’apprêta à s’enfoncer dans la végétation et les grosses branches des chênes. Elle se mit en boule, tenant ses jambes serrées, tendues en avant, la tête enfouie dans son petit ventral qui pourrait la protéger de la feuillaison. Elle ferma les yeux, attendant la secousse. Elle fut moins violente qu’elle ne l’avait imaginée. Un de ses coudes fut frappé par une branche, mais il avait l’air en bon état. Elle était suspendue à dix mètres du sol, entourée d’un silence étonnant. Le monde était encore là. Elle ouvrit les yeux, sentit les larmes qui jaillissaient, les laissa couler, souriante, vide de toute pensée. Elle resta ainsi quelques minutes, jouissant de ce repos après sa folle équipée. Puis, elle songea à descendre. Elle ouvrit son ventral, laissant la toile se dévider, puis les suspentes, tentant de laisser ce paquet se glisser entre les branches plus fortes qui se trouvaient sous elle. Elle parvint à le laisser atteindre le sol. Elle se livra à une véritable gymnastique pour sortir du harnais du parachute toujours tendu au-dessus d’elle tout en prenant garde à bien le solidariser avec le ventral. Elle put alors entamer sa descente, se glissant entre les branches. Ouf ! J’y suis, se dit-elle quand elle eut mis un pied à terre. Elle put se livrer à sa joie, criant et dansant, seule dans ce bois qui l’accueillait, elle, qui avait vaincu la pesanteur.

Le lendemain, en traversant la rue, elle se fit écraser par une voiture qui finit sa course sur le trottoir. Sa dernière pensée : prends de la hauteur et vide-toi de toi-même.

07:45 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, escalade, maîtrise de soi, yoga, souffle |  Imprimer

Imprimer

11/01/2015

Les mots parleurs

Une leçon : "traducteur et passeur, les Mots parleurs révèlent l’écriture, son rythme, son intensité pour nous restituer, en quelque sorte, la gourmandise de l’écrit. (…) Le corps et la voix pour passer l’énergie de l’écriture, représenter l’écrit, sa structure, ses signes, sa syntaxe, sa forme grammaticale, ses silences, sa ponctuation, sa typographie ; pour faire résonner le texte et en libérer le sens." (From : http://www.motsparleurs.org/)

Deux femmes emplies de souffle, le souffle de l’esprit, qui disent le livre pendant presqu’une heure. On entend la parole, le silence, les sourires parfois, et rien d’autre. Elles parlent comme une corde tendue sur la vie qu’elles caressent de leur archet qui se promène tantôt rapidement, tantôt avec une douceur ineffable, tantôt en dansant sur les mots. Pas un bruit autre. Un calme absolu, une tension détendue, celle de l’esprit, pas du corps qui s’enfonce dans sa chaise et laisse en paix l’esprit qui s’envole et qui vous emporte au loin sur une autre terre, celle de l’enchantement.

Deux femmes : Valérie Delbore, comédienne, fondatrice et lectrice des Mots Parleurs, qui s’anime et plane au-dessus des mots, avec gentillesse ou rage, et Carole Bergen, plus jeune, aérienne, intérieure, à la voix enjôleuse. Un duo inséparable, qui se passe la parole comme un jeu de tennis ; mais la balle vagabonde, reste dans un camp plus longtemps que prévu, puis passe dans l’autre en un soupir. Et ce jeu vous enchante et vous sort de vous-même.

Hier soir, elles dirent le livre de France Billand, Dans le noir du paradis, aux éditions Tituli, 142 rue de Rennes. Un récit magnifiquement écrit qui mêle une histoire vécue aux souvenirs d’enfance. Une grand-mère extraordinaire, Madame Faglia, tient la main de sa petite fille qui se souvient de ces instants qu’elle ne comprenait pas, mais qu’elle vécut avec toute la fibre de son être.

"Il y avait dans sa vie une décennie incertaine, une sorte de lac dormant d’où émanait sa personnalité indéchiffrable et dont la surface lisse, avec la précision aiguë d’un miroir, ne reflétait jamais que l’instant présent. À ceci près que, parfois, ridant le miroir, une légère discontinuité du temps laissait entrevoir la véritable Anne Faglia, celle qui fut jeune et houleuse. Après sa mort, quand j’ai découvert le carnage qu’elle s’était acharnée à me taire, j’ai déclaré à tout va que, non, rien ne m’étonnait ; que je la comprenais et l’absolvais. La tenir pour un monstre, comme certains l’ont fait, c’eût été l’abandonner, même morte. Je ne pouvais m’y résoudre. Au début, je pensais écrire sa défense. Il n’y avait qu’à suivre le fil chronologique qui courait droit devant lui, d’une Grande guerre à l’autre, jusqu’aux années 80."

Prochaine lecture : le jeudi 15 janvier 2015 à 19h à l'Hôtel Pont Royal

Carole Bergen et Valérie Delbore liront Les Absents de Georgia Makhlouf, aux Editions Payot & Rivages, prix Leopold Sedar Senghor du premier roman francophone et francophile 2014.

Renseignements: motsparleurs@wanadoo.fr - 06 12 08 66 6

Adresse: Hôtel Pont Royal : 5-7 rue de Montalembert 75007 Paris

Allez-y, vous monterez sur le cheval ailé des mots et galoperez pendant un moment magique sans espace ni temps.

07:00 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, théâtre |  Imprimer

Imprimer

10/01/2015

Fugue de mots

Une mèche de cheveux

Une flèche de camaïeu

Surtout ne dis pas

Le fourretout du repas

La bobèche des adieux

Empêche l’invincible insidieux

D'être dissout par l'épiscopat

Partout où règnent les béats

Reviens, ne t‘enfuit pas

Les Troyens ont leurs appâts

Qui les mènent jusqu’aux cieux

Plus rien ne t’interrogea

Au sein du conglomérat

Tu te promènes avec les dieux

© Loup Francart

07:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

09/01/2015

Notre père, musique d’Arvo Pärt

https://www.youtube.com/watch?v=x9Xm_nR4310

D’une autre tenue que le précédent Notre Père, la musique de celui-ci a été écrite par Arvo Pärt. Il est chanté par un soliste de l’école de Montserrat à côté de Barcelone.

On retrouve la musique si particulière d’Arvo Pärt, musique minimaliste :

Né en 1935 en Estonie, Arvo Pärt fait ses études au conservatoire de Talinn avec Heino Eller. En parallèle de ses études musicales, il est ingénieur du son et compositeur de musique pour la télévision et le cinéma estonien, activité qu’il ne cessera pas d’exercer. En 1962, il obtient un premier prix de composition à Moscou, prélude à une alternance d’honneurs officiels et de censures provoquées par le caractère mystique de ses œuvres. Sa musique participe alors de l’esthétique du sérialisme et du collage. Il s’arrête de composer pendant plusieurs années afin de se consacrer à l’étude de la musique chorale française et franco-flamande des XIVè, XVè et XVIè siècles.

A partir de 1976, Arvo Pärt inaugure une nouvelle démarche tournée vers l’intemporalité, son écriture devient postmoderne, en témoigne ces œuvres les plus célèbres : Für Alina, Cantus in Memoriam Benjamin Britten, Fratres. Arvo Pärt appelle ce style tintinnabuli (« petites cloches » en latin). Dans les années 80 il part s’installer à Vienne où il prend la nationalité Autrichienne avant de se fixer à Berlin-ouest. A partir de cette période Arvo Pärt privilégiera les œuvres religieuses vocales et met en musique des liturgies en allemand, anglais et russe dont Passion selon Saint Jean, 1982 ; Miserere, 1989 ; Missa brevis, 2009 ; il retravaille souvent ses œuvres, il existe de nombreuses versions et orchestrations de Fratres de 1977 à 2008. (From http://www.francemusique.fr/personne/arvo-part)

L’école de Montserrat a été créée au XIIème siècle et s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Elle comprend une cinquantaine de garçons qui jouent tous d’un instrument et qui s’accompagnent eux-mêmes.

Mais écoutons plutôt ce Notre Père, écrit par un musicien dont le sens mystique est particulièrement développé.

07:09 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chant religieux, musique minimaliste, tintinnabuli |  Imprimer

Imprimer

08/01/2015

Entre deux

Une construction irréelle et enchevêtrée sortie d’un cerveau embué. Elle permet de rêver à d’autres mondes où la géométrie a des limites différentes des nôtres. Le noir le blanc et leurs intermédiaires en font un univers insolite où la fiction est plus forte que la réalité.

07:02 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, optique art, dessin, géométrie |  Imprimer

Imprimer

07/01/2015

Le rendez-vous des poètes

Hier, je suis allé au rendez-vous des poètes. Je ne le savais pas, mais ils sont nombreux les poètes d’un soir, les auteurs d’un matin qui se réveillent versificateurs avant de partir au travail. Ils sont très divers : des petits bonhommes discrets au regard tendre, parlant d’une voix feutrée et susurrant leurs mots comme on suce un bonbon ; des hommes mâles à la voix rocailleuse, au regard enjoué, cherchant à séduire avant même de vous connaître ; des femmes parlantes, séduisantes de flots de mots chatoyants, enjôleurs et pédants ; d’autres femmes plus câlines, moins va-t’en guerre, mais cherchant encore et malgré tout à séduire.

Après plusieurs minutes d’attente apparaît l’élu : un homme d’environ soixante ans, faisant penser à un acteur connu, la voix ronde, le sourire parfois espiègle et toujours aguicheur, d’une bonhommie sympathique lorsqu’il parle de ses livres. Ils sont trois ou quatre, étalés sur la table devant lui, fluets et bon-enfant, comme des jouets à regarder et à ouvrir. Ils sont couverts de feuillets marque-pages. C’est pour le lecteur, un homme également, fort, sûr de lui, sans complexe. Il se tient devant l’éclairage très, trop lumineux, qui aveugle les spectateurs et lui donne l’air d’un spectre. Enfin, le troisième acolyte est une femme, également la soixantaine, petite, la bouche mobile. Oui, elle ouvre la séance pour le présenter, lui, l’écrivain : « Il n’est pas nécessaire de présenter XY… » Eh bien, si ! Il est psychologue. Il écrit des livres professionnels sur l’art de comprendre et réparer les nœuds du cerveau, des souvenirs, des malheurs, du sexe, des regrets et de la peur de l’avenir. Elle parle, elle parle et je vois trois feuillets devant elle. Elle n’en est toujours qu’au premier paragraphe. Combien de temps va durer cette présentation chewing-gum ?

Mais l’auteur, sentant déjà l’ennui dans les yeux du public béat, reprend l’initiative en laissant la parole au lecteur. Histoire d’un suicide : un sujet épineux, d’autant plus que c’est celui de sa mère. Il parle rapidement, accélérant la sortie des mots volontairement comme pour donner cette impression d’en finir avec la vie, les mots, le verbe. Parfois il fait une pause, la diction s’enroule autour d’elle-même, apaisée. Mais très vite la fièvre le reprend. Il faut en finir. Elle boit la mixture, nous regarde une dernière fois, puis ferme les yeux et se laisse mourir. Glacial ! Mais le public semble apprécier. C’est nouveau et original. C’est une forme nouvelle de récit semble-t-il dire. Il exprime les côtés inconnus de l’humanité, du parler vrai en quelque sorte. La présentatrice reprend son rôle de Monsieur Loyal, tutoyant l’auteur, le poussant dans ses retranchements, pas très fort pour éviter qu’il ne tombe. Il ne se démonte pas, toujours souriant, pas m’as-tu vu, répondant modestement avant, parfois, de glisser une confidence ou une anecdote qui amène un sourire exquis sur les lèvres des femmes présentes.

Le deuxième acte, ou plutôt la seconde lecture, est d’un tout autre style. On part en rêvant sur les bords de la Seine, dans l’herbe haute des recoins perdus, pour découvrir l’amour, un amour caché aux yeux du monde, resté enfoui sur la terre meuble de ces bords de rivière. Parfois, il pleut, raconte-t-il. Alors on se fouille sous les imperméables, l’un dessous, l’autre dessus, on déboutonne les vêtements subrepticement, sans jamais laisser traîner une jambe ou un bras hors de la tente improvisée, tout cela dans l’odeur du foin et de l’exaltation de l’amour. C’est sans doute un peu trop descriptif, parfois un peu voyeur, mais cela a une certaine tenue malgré tout. Un bon point pour l’auteur. Evidemment Monsieur Loyal en rajoute, expliquant d’une voix sucrée les origines psychologiques de ces moments sublimes. Il avait quinze ans, il découvrait l’amour et celui-ci le lui rendait bien. Embrayant derrière ces explications, une femme prit la parole, s’éternisant dans des explications impatientes, mais sûres de leur profondeur, en rajoutant, plongeant plus profondément dans l’inconscient de l’écrivain, fouillant avec vigueur dans ce bric-à-brac sensuel.

Nouvelle lecture. De quoi ? Je ne me souviens plus. Je m’intéressais au public, deux jeunes femmes, trois couples d’une cinquantaine, des personnes seules, en mal de société, mais également des passionnés de l’écriture dont elles parlent avec un sanglot dans la voix. Je retrouvais, toute proportion gardée, la même passion que celle des sportifs de haut niveau : introspection et confession pour progresser encore et toujours. Seule la vérité compte, vaut la peine d’être analysée, disséquée et regardée à la loupe.

Quelle soirée ! Des gens curieux, mais sympathiques, se liant facilement, l’œil vif et la tête bien pleine, modestes de plus, se considérant loin des grands auteurs qui atteignent les sommets de la gloire, puisqu’écrivant pour les autres, ils laissent de côté la joie de l’improvisation.

« On n’écrit bien que lorsqu’on écrit pour soi ! » « Oui, mais on écrit également pour être lu, donc pour les autres ! » Quel dilemme !

07:20 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, passion, société, littérature |  Imprimer

Imprimer

06/01/2015

Quelques souvenirs de plus

Quelques souvenirs de plus

Quelques regrets en moins

De quoi nous parles-tu

Toi que rien ne touche ni ne broie ?

Hier tu m’as donné la leçon de vie

Aujourd’hui tu regardes l’effet

Rien n’est issu du tout

Il n’y a que le juste milieu

Quelques souvenirs de plus

Quelques regrets en moins

Tu rêves en caleçon long

Perché sur ton trois mâts

Demain, que sera-t-il ?

Nul ne le sait si ce n’est

Celui qui parle pour ne rien dire

Ou qui se tait pour toujours

Quelques souvenirs de plus

Quelques regrets en moins

Pourquoi te dessaisir

De quelques minutes de vie ?

Aujourd’hui tu n’es plus

Le temps et l’espace sont brouillés

Quand était-ce ce charivari ?

Où se trouve celui qui pense ?

Quelques souvenirs de plus

Quelques regrets en moins

Il est parti dans ce lointain pays

Où plus rien n’occupe la pensée

© Loup Francart

07:27 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

05/01/2015

La frontière

Brise cette frontière qui t’empêche d’être. Laisse tomber les formes et la forme. Tu n’es plus et tu es tout. Sens cette chaleur en toi qui te pousse à oublier. Ne sois que ce filet d’air qui glisse entre tes narines et caresse ton cerveau. Passe de ce rouge obsédant au noir de l’absence. Et quand tu verras poindre le blanc, surtout ne bouge pas, ne manifeste rien, laisse-toi aller, immobile, incertain, en attente.

Le mystère s’ouvre pour toi. Respire cet air purifié qui passe entre les grilles de la séparation. Retourne-toi, que l’extérieur devienne l’intérieur, que l’intérieur devienne l’extérieur. Mais cet extérieur est semblable à l’intérieur. La frontière s’estompe. L’ivresse de l’espace t’envahit. Fais monter en toi l’absence, Que le blanc devienne le noir et inversement. Prend de l’ampleur dans ce passage. La virginité t’épanouit, elle ouvre l’horizon, te prend dans ses bras. Touche ton corps frêle et laisse le partir loin de toi.

Oui, tu es en toute conscience, là où rien ne te limite. Caresse l’envers de toi-même, explore cette peau transparente et laisse tourner ton cœur. Pousse le cri de la déraison et monte dans le wagon.

Mais tout de même, ne pars pas trop longtemps !

07:20 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espace, temps, éternité, vide |  Imprimer

Imprimer

04/01/2015

Zen

J’ai découvert qu’il est nécessaire, absolument nécessaire, de ne croire en rien. C’est-à-dire : nous devons croire en quelque chose qui n’a ni forme ni couleur – quelque chose qui existe avant l’apparition de toute forme et de toute couleur.

Shunryu Suzuki, Esprit zen, esprit neuf, Le Seuil, 1977

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

Stephen Hawking, Y a-t-il un grand architecte dans l’univers ? Odile Jacob, 2010.

Les mêmes interrogations dans deux personnalités franchement différentes. Mais, me direz-vous, ces deux propos n’ont rien à voir entre eux ! L’un nous dit de ne croire en rien ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas croire. Trouvez ce qu’il y a au-delà de tout. Quel programme !

Stephen Hawking prend le problème à l’envers : pourquoi y a-t-il quelque chose. Et que nous dit-il ? La gravitation déformant l’espace et le temps, elle autorise l’espace-temps à être localement stable mais globalement instable. À l’échelle de l’Univers entier, l’énergie positive de la matière peut être compensée par l’énergie négative gravitationnelle, ce qui ôte toute restriction à la création d’univers entiers. Parce qu’une loi comme la gravitation existe, l’Univers peut se créer et se créera spontanément à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle il existe quelque chose plutôt que rien, pourquoi l’Univers existe, pourquoi nous existons. Il n’est nul besoin d’invoquer Dieu pour qu’il allume la mèche et fasse naître l’Univers. L’univers serait donc né du néant et retournerait au néant.

Dans les deux cas la vie est éphémère. Mais pour l’un il y a quelque chose au-delà du tout, alors que pour l’autre il n’y a rien. Et nous en sommes réduits au mystère de l'avant Big bang : qu'y a-t-il derrière le mur de Plank, interrogation virtuelle sur l’information. Dieu serait information, un mathématicien de génie, qui par la puissance de sa pensée a créé l’univers. On commence à rejoindre la bible : une étincelle et le monde est créé, Que la lumière soit et la lumière fut. Mais la bible nous dit qu’au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c’est-à-dire un monde visible et un monde invisible ou encore un monde immatériel et un monde matériel, avant même l’étincelle de la première lumière. Et le monde invisible se mouvait au-dessus du monde visible qui était informe et vide, c’est-à-dire à l’état d’informations, un monde virtuel qui naîtra avec le Big bang.

Toujours la même question : l’univers est-il ou non né de rien, c’est-à-dire du néant. Mais on peut poursuivre l’interrogation : qu’est-ce que le néant ? Nul ne le sait. Ce qui est sûr c’est que ce monde ne peut connaître que ce qu’il conçoit et que concevoir le néant et l’au-delà du néant est une tâche impossible à qui vit dans le monde.

Alors poursuivons avec détermination notre quête, tout en acceptant notre sort.

07:17 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : univers, big bang, création, science, mystère |  Imprimer

Imprimer

Le téléphone

Un téléphone : vous venez de recevoir ce petit boitier plat que vous promenez maintenant avec vous, dans la poche de votre veston, comme une relique. Il repose sur le cœur, il bat au rythme des appels, alertes, avertissements, etc.

Il est vivant ! Si vivant que le monde entier vous parle sans cesse. C’est une sorte de cloche de résonance des ébats du monde : avion disparu, tremblement de terre, froid intense, cambriolage place Vendôme, chien du président, bref, le village à votre portée, sans effort, juste un petit coup de doigt et tout vient dans le désordre.

Il est beau, d’une beauté sévère, impeccable, comme le valet de pied d’un livre d’autrefois. Sa dignité n’en est que renforcée. Noir devant, en attente d’utilisation, acier brossé derrière. Une pomme croquée se pavane au milieu, plus foncée, sa virgule dressée, en pleine forme malgré son manque. Ne suis-je pas belle, semble-t-elle dire. Mais elle reste modeste, sans bouger de sa place de reine, semblant tenir en suspension, comme un vrai lévitant.

Qu’il est agréable de toucher le boitier… Une véritable sculpture. Il tient dans la main offerte, il se recroqueville au fond des doigts pour permettre au pouce de ronronner sur le clavier avec aisance. Mieux vaut dans cette posture des doigts de femme qui caressent voluptueusement chaque touche ronde, délicate, munie d’un chiffre qui donne tous les aspects de la vie : l’unité, le couple, la trinité, l’amitié, le groupe, l’harmonie, la singularité, la manipulation et l’altruisme. L’infini, le tout, règne en bas au centre comme un roi, au-dessus d’un point vert où l’on appuie avec délectation. Sonnerie… Silence… Allo : le bavardage reprend, s’amplifie, se décuple, s’entortille. Le sang vous monte à la tête. Le monde vous invite à sa fête. Vous pouvez danser avec les autres, hurler avec les loups, chanter la ronde de l’information et communiquer avec Toi, Qui que Tu Sois.

Il dort dans une pochette qui fut choisie couleur cuir de Cordoue, délice pour le cœur, enchantement pour les yeux. Posé n’importe où, on ne peut faire autrement que de le regarder. Il trône de sa couleur orange sucrée comme un phare en Méditerranée. Les eaux de la concupiscence se pressent autour de lui, les regards deviennent flous, les battements du cœur s’accélèrent, vous ne pouvez vous empêcher de le tripoter et de l’ouvrir. L’ouvre-t-on vraiment ? Non, on le sort de sa coque de cuir comme un enfant que l’on sort du berceau avec précaution en espérant qu’il ne va pas pleurer. Il ne dit rien. Il est obéissant. Ah, oui, il faut le mettre en route, allumer son cœur artificiel, appuyer avec détermination sur le bouton en haut à droite. Un tout petit bouton. On ne le voit pratiquement pas, mais on le sent, il est là sous le doigt, il émet un son profond et doux et s’allume après une seconde de réflexion. Zut, il s’éteint. Il était pourtant beau, dévoilant sa photo, une constellation d’étoiles. Je sais quelle heure il est, à la minute près. C’est important de nos jours, le soleil étant caché par les immeubles plus hauts que nature. Ah, c’est vrai, notre monde est un monde pressé. Il s’est éteint. Ne pas oublier de mettre un doigt ou un pouce sur l’incurvation arrondie qui ausculte vos profondeurs et vous dit si vous êtes bien toujours vous-même. Oui, c’est bien moi ! Alors, lumière et sapin de Noël.

Une profusion de carrés aux angles arrondis, contenant des signes colorés, tous différents, d’une beauté éblouissante sur lesquels on a envie immédiatement de passer un doigt inquisiteur. Non ! Légèrement… Avec la délicatesse des princesses qui touche la joue de leur prince charmant. Effeuiller les fleurs de cette plaquette magique et vous serez récompensé hautement de votre curiosité. En voici un qui s’ouvre. Quoi ? Il calcule le nombre de pas que vous faites dans la journée. Ça donne de drôle de courbes, mais c’est la vie que l’on mange à pleines dents. Pas encore de prévision, mais cela ne saurait tarder, vous contraignant à effectuer le nombre de pas réglementaires qui montre votre soif de vivre, d’entreprendre, de réussir. Et il faut que vous l’emmeniez quand vous allez courir. On est moderne ou on ne l’est pas !

Vous appuyez sur un autre carré coloré. Tiens ! Il remplace vos yeux et vous montre ce que vous voyez. Comme c’est formidable ces appareils qui vous dédouble le corps. Ils voient à votre place et vous retransmettent l’information sagement en l’agrandissant. Cela peut même servir de rétroviseur. Vous voyez derrière vous sans bouger la tête, n’est-ce pas merveilleux ! Clic, vous effleurez une touche ; clic, clic, clic, clic, clic, etc. Quelle rafale, on dirait un orage. Mais il faut retirer son doigt, s’exclame mon maître en téléphone, un enfant de dix ans qui maîtrise la bête avec un sérieux imperturbable. Du coup, vous le prenez en photo, le visage déformé par la proximité, l’air anxieux, la bouche tordue d’inquiétude. Ah non ! Je ne suis pas beau ! Il l’efface d’un coup de doigt. L’enfance est susceptible quand à l’apparence et elle a raison. Communiquer, c’est paraître. Paraître, c’est être soi-même. Alors vous vous prenez également en photo, vous pouvez même vous éloigner du trésor pour paraître plus grand, plus avenant, plus communiquant. Bravo ! Belle prestation, vous dit-il. Mon Dieu ! Vous vous dédoublez des centaines de fois avec un sourire figé dans la glace. Vous vous regardez vous observez. Quel jeu bizarre !

Ce matin, je suis parti courir dans la campagne, bien sûr accompagné de mon téléphone. On m’a dit qu’il suffisait de le connecter et qu’il vous calculait tout : le nombre de foulées, le kilométrage parcouru, la vitesse, les pulsions cardiaques, à quel moment vous désirez marcher un peu, quand il faut repartir, bref tout. Les initiatives sont plutôt limitées. Certes, vous avez le droit d’éternuer, mais ce n’est pas bon si cela fait baisser la moyenne ! J’ai eu un moment de liberté quand la connexion a disparu. La courbe est devenue plate comme un élastique tendue. Cela m’a fait l’effet inverse : une détente doucereuse et maligne qui vous dit gentiment : « Ne te laisse pas faire par cette machine barbare. » Mais comme je n’avais pas arrêté de courir elle reprit sans difficulté ses mesures, donnant un maximum d’informations sur rien. Car lorsque vous courez, il ne se passe rien, si ce n’est l’expression heureuse de celui qui se laisse aller pour recharger sa batterie.

Un peu épuisé par ces nouveautés, vous désirez faire une pause. Sans même le lui dire, il s’endort gentiment après une brève période de semi-somnolence, les yeux à demi-fermés. Vous le remettez dans sa pochette toujours aussi belle, aguichante et réelle. Vous avez un téléphone et bien d’autres choses encore. C’est votre deuxième cervelle. Un coup de doigt et vous voilà connecté à vos neurones et au monde dans une gigantesque danse autour de vous, en vous.

Mais… Où suis-je dans tout cela ?

07:01 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cadeau, nouvel an, société, communication |  Imprimer

Imprimer

02/01/2015

Heure

Je n’ai pas une heure à moi, s’exclame-t-elle

Et pourtant que de temps elle passe à rêver

Aux jours heureux où elle allait seule

Se promener au village, la jupe courte

Retroussée sur ses genoux dorés

Tous l’admiraient avant qu’elle disparaisse

Un jour de pluie, fondue comme neige au soleil

Depuis les hommes courent à sa recherche

Et ne trouvent que le vide sidéral

Qui recouvre sa vie désespérée

Rien ne viendra d’elle-même. Ni le lys

Ni la rose ne peuvent la sauver

Elle était pourtant belle comme la main

Qui caresse le ventre des phoques

Ou comme la joue odorante et câline

Des femmes en mal d’être et de vie

Mais l’heure est achevée, trompeuse

Elle a tourné la tête du patient

Et comme la mécanique céleste

A déposé l’annonce à la chambrée

Qui sonna cette cinquième partie du jour

Une heure, c’est soixante minutes

Une minute, c’est soixante secondes

En êtes-vous si sûr ?

Elle vivait les heures comme en suçant

Un bonbon à la guimauve

Elle pouvait s’allonger en ver de terre

Elle pouvait rapetisser en gnome

Chaque heure devenait la dernière

Au-delà de la seconde rien que le vide

D’ailleurs on constatait qu’elle errait

Ignorante de son savoir à venir

Il lui venait d’un coup, comme une pioche

Qui cogne sur le sel et le rend mesurable

Elle n’était payée que cent sous de l’heure

Pour une œuvre de salut public

Regarder l’horloge et annoncer son écoulement

Dans un temps devenu brouillard

Il lui arrivait de passer un mauvais quart d’heure

Arcboutée sur la petite aiguille

Pour l’empêcher de franchir

Le cap fatidique d’une journée

Elle rentrait épuisée de ces séances

Où le froid et l’effort se conjuguaient

Et l’entraînaient dans la folie

Les heures devenaient mortelles

Elles ne s’écoulaient plus

Et rampaient sous ses pieds malhabiles

La faisant choir du haut de ses vingt ans

Elle connut l’amour sans le vivre

Elle mourut à vingt ans et une heure

Vécue son dernier quart d’heure

Lovée sur elle-même, en prière

La prière de quarante heures

De son corps on ne sait rien

Il s’est évanoui le lendemain

Lorsqu’on ouvrit la salle

Où elle reposait, seule et vierge…

Depuis la vie est un désert !

© Loup Francart

07:12 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

01/01/2015

Nouvel an

Le nouvel an, c’est une valise ouverte sur l’avenir. On y voit le quotidien, mais aussi l’accessoire, l’extraordinaire et, hélas, tout ce que nous ne vivrons plus. Un véritable bric à brac émotionnel, comme un feu de paille qui couve doucement pour exploser ce jour-là par hasard.

Mais ne l'oublions pas, il y a toujours d’autres êtres à connaître, d’autres choses à découvrir, d’autres idées à inventorier. Et chacun de nous garde, dans le secret de son avenir, une infinie possibilité de création.

Alors, tous, n’hésitons pas, plongeons-nous dans cette nouvelle année et, selon les tempéraments, à la brasse ou en nageant le crawl, poursuivons notre aventure le cœur léger.

Bon premier de l’an et bonne année 2015 !

07:14 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvel an, voeux, société |  Imprimer

Imprimer