17/11/2014

Après-midi du livre (15 novembre)

C’est aujourd’hui, le 15 novembre, l’après-midi du livre des « Ecrivains combattants » à la mairie de Saint Mandé. Une aventure digne des marchés campagnards, avec la sérosité des bouts de doigts des forçats de l’écriture en plus, le tout dans la culture veloutée des Parisiens de cœur !

Long trajet en métro jusqu’aux portes de Paris, dans cette banlieue qui n’en est plus une, mais où la chaleur humaine semble encore exister avec la bonhomie de la province. Sous la pluie fine du matin (fini l’été qui a duré faute de n’avoir pas existé en son temps), vous traversez les rues encombrées de ménagères impatientes et de quelques bandes de jeunes « hommes de couleur » parlant fort. Vous passez devant le monument aux morts et l’ange libérateur pour pénétrer dans l’antre municipal devenu salon du livre pour une après-midi. Vous cherchez vainement votre place attitrée pendant que tournent autour de vous d’autres compagnons d’infortune en mal d’attribution de m². Une dame fort aimable vous indique votre emplacement : c’est là, dit-elle, indiquant le tréteau camouflé par une couverture digne d’un empereur qui vous permet de vous déchausser sans que votre interlocuteur le remarque. A votre droite, une pile de livres traitant des généraux de la grande guerre, grande couverture avec photographies convenues, à votre gauche des ouvrages consacrés aux hommes politiques décideurs de l’époque.

plus une, mais où la chaleur humaine semble encore exister avec la bonhomie de la province. Sous la pluie fine du matin (fini l’été qui a duré faute de n’avoir pas existé en son temps), vous traversez les rues encombrées de ménagères impatientes et de quelques bandes de jeunes « hommes de couleur » parlant fort. Vous passez devant le monument aux morts et l’ange libérateur pour pénétrer dans l’antre municipal devenu salon du livre pour une après-midi. Vous cherchez vainement votre place attitrée pendant que tournent autour de vous d’autres compagnons d’infortune en mal d’attribution de m². Une dame fort aimable vous indique votre emplacement : c’est là, dit-elle, indiquant le tréteau camouflé par une couverture digne d’un empereur qui vous permet de vous déchausser sans que votre interlocuteur le remarque. A votre droite, une pile de livres traitant des généraux de la grande guerre, grande couverture avec photographies convenues, à votre gauche des ouvrages consacrés aux hommes politiques décideurs de l’époque.

Vous-même, prenant possession des lieux, sans autre garantie que votre bonne mine et sans couverture éclatante de patriote bien-pensant. Vous saluez votre voisin de droite arrivé peu avant vous, petit homme sympathique et prolixe avec lequel vous sympathisez convenablement. Il vous parle de son prochain ouvrage sur Napoléon qu’il dénomme « Les 18 voyages en mer de Napoléon » ou quelque chose d’approchant. Qu’en pensez-vous ? Me demande-t-il tout à coup. En mal d’inspiration, vous lui répondez que ce titre est un peu long, qu’il conviendrait d’un titre choc du style « Napoléon, capitaine au long cours ». Il est ravi de cette trouvaille et me dit qu’il va tester ce titre auprès de ses amis écrivains. Il disparaît dans la foule, me laissant seul pour équilibrer mon étal comme le légumier empile ses tomates ou ses poivrons. Oui, c’est une question compliquée de couleurs et de hauteurs pour atteindre la perfection visuelle qui fait dire au passant que c’est là qu’il convient de s’arrêter.

L’heure n’étant pas encore à la ruée de clients friands de nouvelles littéraires, vous décidez de jouer vous aussi au badaud et d’aller au marché pour, peut-être, emplir votre cabas d’articles appétissants et colorés. Vous rencontrez quelques amis ou connaissances que vous n’avez pas vu depuis des lustres, l’œil ouvert, costume et poil lustré, parlant fort de leur œuvre qu’ils vous font admirer, vantant la quatrième de couverture et le papier glacé à l’égal des marrons du même nom. Déjà une demi-heure écoulée et vous n’avez pas encore fini votre tour. Mais vous vous apercevez que quelques personnes passent devant votre stand, regardant d’un œil curieux la couverture de vos deux livres qui tranchent des devantures photogéniques et citoyennes des autres ouvrages. Vous abandonnez votre camarade d’infortune pour tenter de trouver celui qui vous achètera un livre. « Il ne faut jamais négliger le premier client et ne le lâcher que lorsqu’il a abdiqué, c’est-à-dire qu’il vous a acheté l’objet de vos souffrances, même en le laissant partir à perte » (dit-il !), m’a expliqué un jour un camelot qui tenait absolument à me larguer une statue africaine dont la facture remarquable avait été très probablement taillée en Chine dans ces ateliers prolixes qui en sortent treize à la douzaine.

Progressivement, dans l’ambiance joyeuse de ce milieu du jour, s’éveille en vous le commerçant et la griserie du chaland. Vous vous laissez aller à faire le camelot, gratifiant le passant d’un bonjour énergique, lui serrant parfois la pince qu’il oublie de vous tendre, l’enserrant de paroles envoûtantes loin de la dignité de l’écrivain de salon et lui remettant les tracts barbouillés que vous avez le matin fait sortir de votre imprimante. Vous vous transformez et ne vous reconnaissez plus. La vapeur rosée du succès vous environne et vous succombez à l’excitation ambiante, parlant fort ou tout au moins sans interruption, vantant vos écrits. Seule la retenue conventionnelle du lieu vous empêche de crier à la foule : « Achetez mes beaux livres pas chers, ils sont frais, sortis hier de l’imprimerie. Touchez-les ! Goutez-les ! » Vous distribuez vos dépliants sans discrimination, porté par la joyeuse fièvre des échanges culturels et de l’amitié internationale.

Vers une heure et demie, la foule s’étire, le courant se réduit, l’inondation se calme. Vous sentez monter en vous une fatigue méritée, due autant à l’excitation des ventes qu’à une faim découlant logiquement de l’heure. Heureusement, les services de la mairie ont prévu une collation que les écrivains habitués à ces excès attendent avec l’impatience du poilu, tapant du pied et contrôlant difficilement un besoin terre à terre d’ingérer quelque produit susceptible de faire repartir la machine pour une après-midi. Le service est intime. On retrouve les archétypes du français moyen : le grincheux pour qui tout ne va pas assez vite, le discret qui contemple la victuaille avant d’oser entrer dans la file d’attente, le pointilleux qui demande d’où viennent ces morceaux de pâté en cubes découpés, l’affamé qui se précipite en début de file sous prétexte de parler avec quelqu’un qu’il n’a pas vu depuis longtemps, le blasé qui attend patiemment la fin de la cohue pour prendre sa place dans une file devenue ténue. Les vieilles dames s’assoient dans les deux seuls canapés trônant dans la salle, laissant les plus jeunes s’interroger sur la pratique magique de tenir son assiette et son verre de plastique déformant tout en piquant avec une fourchette de celluloïd les morceaux de nourriture qui vont leur permettre de tenir physiquement et moralement une après-midi de vente annoncée. Tout en conversant avec les personnalités de l’écriture patriotique, vous buvez un café trop chaud et pas suffisamment sucré avant de regagner votre place dans le coin à gauche.

C’est parti ! Les ventes s’annoncent, la foule s’intensifie, les décibels montent et la vision d’ensemble se brouille, occultée par des visages et des corps enchevêtrés et mouvants. Vous êtes pris d’une envie de sieste devant l’éloquence de vos voisins et le bavardage des passants. Ah ! Cette charmante personne s’intéresse à vos produits. Vous déployez votre habileté descriptive et tentez d’investir en elle la douceur d’une vente. Et… Oui, ça y est. Elle vous l’achète, après quelques hésitations. « Moi, vous savez, je lis rarement de la poésie… » Et vous lui lancez : « Mais ce n’est pas de la poésie. C’est la vie tout court, pleine d’imprévue et de moments heureux qui palpite dans ces vers ! » Elle n’ose répliquer et prend le recueil avec un sourire extasié qui vous damne pour le reste de l’après-midi.

Légère accalmie, pour repartir à la pêche aux écrivains. Vous remarquez deux auteurs particuliers, l’un qui a écrit un magnifique livre sur les impressionnistes (les impressions ne manquent pas dans ce capharnaüm) et l’autre un dictionnaire du piano, impressionnant d’épaisseur, traitant du chant délicat de Glenn Gould comme du doigté endiablé de Liszt. Regards sur quelques jeunes femmes, rares et souriantes, sur l’infirmière âgée qui fit écrire son livre par un étudiant de la rue Saint Guillaume, entrevue avec une éditrice qui sourit aux passants sans parvenir à les arrêter. Oui, les rencontres sont riches, sympathiques, empruntes du velouté des amateurs de pages noircies le soir à la veillée ou le matin après un petit déjeuner copieux. Tiens, nous n’avons pas parlé du moment de l’écriture et des habitudes méditatives des écrivains. Quel manque !

Puis vient tranquillement la nuit qui grignote la fenêtre jusqu’à ne plus laisser qu’un trou noir vers lequel vous vous sentez aspiré. Vous esquissez un bâillement discret, fermez un instant les yeux et vous dites : « il est temps de quitter ces lieux enchanteurs où les livres s’entassent et vous engloutissent de verbe et de souvenirs ! » Vous rangez votre étal, vous allez dire au revoir avec les plus sympathiques, hommes ou femmes, et vous ressortez dans la nuit, respirant l’air pur, plongeant dans une autre vie, réelle cette fois, avec ses autobus et ses vrais passants qui parlent entre eux. Vous clignez des yeux qui s’obscurcissent de buée. Vous êtes sorti du tambour de la machine à laver la vérité et à recycler le passé. Quel soulagement !

Pourtant, rentrant chez vous comme nu, vous vous dites que cet après-midi était merveilleuse de rencontres et de feuillettement de pages et que vous accepterez à nouveau d’être acteur dans ce genre de spectacle. La cage aux damnés de l’écriture vous a séduit. Vous êtes prêt à reprendre le clavier (la plume, c’est fini !) et noircir de nouvelles pages pour, peut-être un jour, tenir dans la main ce petit volume qui dit tout sur vous-même et bien d’autres.

07:06 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salon, dédicace, foire |  Imprimer

Imprimer

31/10/2013

FIAC 2013 - 3

Commençons par une très belle sérigraphie abstraite de Julio Le Parc, intitulée "A partir d’un ciel de van Gogh".

Quelle élégance ! Faite de vides et de pleins symbolisés par le cercle noir en haut et le demi-cercle blanc en bas, elle se conjugue, dans la deuxième moitié supérieure, avec la délicatesse des cercles qui s’enchevêtrent, en noir ou en blanc, en lunes, demi-lunes, quart de lunes, sous forme de dentelles précises qui arrêtent le regard sans qu’il y trouve quelque chose de précis.

Une huile sur toile de Jakob Bill, de 2005, à la galerie Denise René, très simple, harmonieuse comme un château à la Française, si l’on songe à lui faire faire un quart de tour à droite. Deux couleurs, deux types de traits horizontaux et verticaux, avec au centre une symétrie retournée. On peut penser qu’il manque en bas un trait horizontal à partir duquel partiraient les deux traits verticaux. Eh bien non ! Et c’est sans doute ce qui en fait le charme.

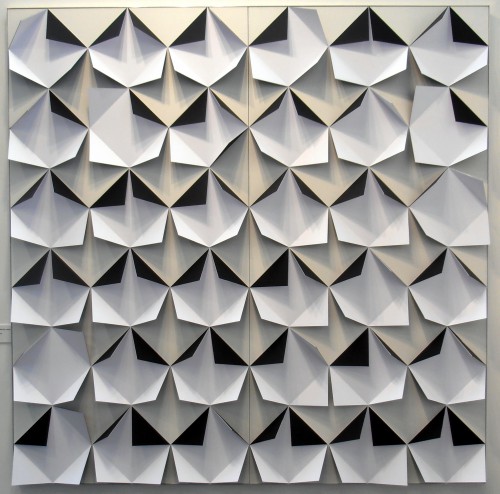

Toujours à la galerie Denise René, cette œuvre qui n’est ni une toile, ni une sculpture, un tableau sur lequel sont collées ces formes, blanches d’un côté et noires de l’autre. C’est l’œuvre d’un groupe d’artistes bruxellois qui explorent de vastes champs (architecture, urbanisme, art, design, musique, danse contemporaine). « Le nom du groupe abrite une signification phonétique et une signification écrite : celle de la prononciation « labo » pour leur approche expérimentale et celle, écrite, de « bau », le mot allemand pour « construction ». Ce double sens à la croisée du médium oral et écrit, représente le cadre d'un travail conceptuel, théorique et artistique étudiant l'influence des technologies de pointe sur l'art ; c'est une conception de l'art comme média. Dans cette perspective, leur nom est aussi une référence au Bauhaus qui poursuivit les mêmes objectifs puisque le design industriel peut être vu comme le résultat d'une méthodologie, d'une réflexion interdisciplinaire et expérimentale sur l'influence de l'industrialisation en cours sur le langage de l'art. » (From : http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=1829)

Admirons cette sculpture discrète et équilibrée, pleine de majesté, faite de rayons de vélo, de fils entremêlés et de morceaux de toile. Elle a de la classe, mais j’ai mal photographié le nom de l’auteur et ne peux vous le donner.

Pour vous laisser sourire, cette œuvre qui n’a que la beauté de l’insolite. Elle est signée Marcus Oehlen et se dénomme Freefidelity-camp (2001).

Enfin cette sculpture curieuse de deux personnages conversant dans leurs fauteuils, riant furieusement d’être ainsi suspendus sur un mur, comme si le mouvement de leur balançoire avait stoppé sa course contre le panneau. Ils sont gris, pourquoi, je ne sais, et je sais encore moins pourquoi l’un d’eux à deux pantoufles de cuir jaune. L’auteur est Juan Munoz qui a intitulé son œuvre « 2 seated on the wall with big chairs (2000).

07:54 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, marché de l'art, foire, salon, op'art, art abstrait, sculpture, peinture |  Imprimer

Imprimer

28/10/2013

FIAC 2013 - 1

La FIAC 2013 ressemble à s’y méprendre à celle de 2012 : même foule, composée de personnes âgées habillées en Play boy (pantalon violet, petite veste serrée, col ouvert ou foulard maghrébin, et, pour les femmes, pantalon encore plus serré, ceinture gigantesque, maquillage éprouvé), de messieurs très stricts en costume trois pièces, de jeunes de deux sortes, farfelus de style pseudo-artistes ou élégants comme un homme d’affaires et bien sûr des inévitables hôtesses d'accueil au sourire chaleureux.

Les œuvres, si l’on peut appeler ainsi certaines d’entre elles, sont à plus de cinquante pour cent désolantes, à trente pour cent affligeantes et il ne reste que vingt pour cent sur lesquelles on peut se pencher avec intérêt, et encore… Qu’est-ce qui les caractérise quasiment toutes : le paraître, au même titre que les gens qui les regardent. Et, pour paraître, il faut se faire remarquer. Cela a toujours été le cas, me direz-vous. Oui, mais dans l’art on cherchait, jusqu’à il y a peu, à le faire par la beauté. Maintenant, le laid, le vulgaire, l’insipide servent à attirer autant que la beauté. Surprendre est devenu le maître mot et le seul acte possible dans ce monde curieux où le paraître est le seul mode de vivre. Admirez cette lance à incendie, modèle 1980, inutilisable, symbole d’une humanité molle, acceptant tout, même l’insipide. Ce pourrait être, paraît-il, la vie politique de notre pays…

ne reste que vingt pour cent sur lesquelles on peut se pencher avec intérêt, et encore… Qu’est-ce qui les caractérise quasiment toutes : le paraître, au même titre que les gens qui les regardent. Et, pour paraître, il faut se faire remarquer. Cela a toujours été le cas, me direz-vous. Oui, mais dans l’art on cherchait, jusqu’à il y a peu, à le faire par la beauté. Maintenant, le laid, le vulgaire, l’insipide servent à attirer autant que la beauté. Surprendre est devenu le maître mot et le seul acte possible dans ce monde curieux où le paraître est le seul mode de vivre. Admirez cette lance à incendie, modèle 1980, inutilisable, symbole d’une humanité molle, acceptant tout, même l’insipide. Ce pourrait être, paraît-il, la vie politique de notre pays…

Cependant, rassurez-vous, il y a également quelques œuvres dignes d’un vrai salon et quelques galeries qui font perdurer l’idéal millénaire. Aujourd’hui, rendons hommage à Louise Nevelson, que j’ai découverte à l’âge de vingt-cinq ans et que je retrouve, intacte et enchanteresse dans ce meuble, objet, œuvre, que sais-je… La poésie des boîtes qui s’assemblent les unes dans les autres, boîtes dont le sens n’apparaît pas parce que contenant et non contenu. Peintes en noir, accumulant parfois quelques autres objets, elles défient par leur équilibre et leur beauté sauvage la notion même d’esthétisme. Cela peut aller jusqu’à d’étranges machines pour ne rien faire, pourvus d’engrenages, de roues qui ne bougent pas, voire de robinets d’où rien ne peut couler. Ici, c’est une sorte de meuble, armoire, buffet, inutilisable, objet de décoration inopérant, ou encore instrument de musique des musiciens ambulants, dont on ne peut bien sûr tirer aucun son.

En quoi est-elle belle, cette pièce ? Tout d’abord l’équilibre harmonieux des différentes boites qui la composent. Mais surtout, et c’est en cela qu’elle constitue un œuvre d’art, elle se laisse regarder, on ne sait que dire, mais on la regarde encore et peu à peu s’installe la paix. Vous êtes transformé par cet objet insolite qui capte votre regard. Vous éprouvez ce tremblement intérieur qui vous fait dire « C’est beau ». Vous ne savez pourquoi, mais cela vous suffit.

07:12 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, foire, beauté |  Imprimer

Imprimer