01/03/2015

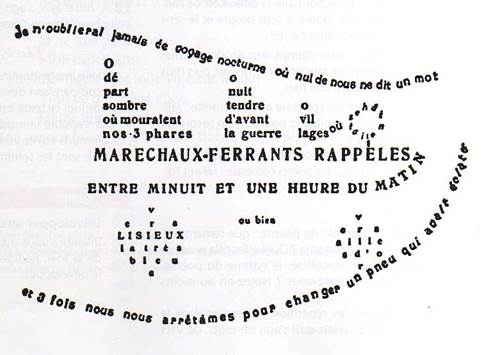

Le taploème

Un taploème est un mélange de tableau et de poème. Le poème ne va pas sans le tableau et inversement le tableau n’est rien sans le poème. Les deux forment un ensemble indissociable évoquant un instant, une émotion, un sentiment, voire même une histoire.

Le taploème est plus que le calligramme, mot formé par la contraction de « calligraphie » et d'« idéogramme », créé par guillaume Apollinaire (Calligrammes, 1918). Il dépasse la notion de poésie graphique, bien qu’en 1914 le poète belge Fagus interpelle ainsi Apollinaire, dans un article de Paris-Midi, à propos des calligrammes : "Mais c'est vieux comme le monde, la machine de ce farceur d'Apollinaire ! C'est proprement la poésie figurative, qui fit les délices de nos ancêtres ! Le Verre de Panard est dans tous les dictionnaire de littérature, sans parler de la Dive bouteille de Rabelais !"

La réponse d'Apollinaire : "Je suis habitué à ce que l'on me traite de farceur et de pis. Cela ne me gêne plus. […] J'ai cherché avec mes idéogrammes à retrouver une forme qui, sans être le vers libre, ne retombait pas dans le vers dit classique. Mes images ont valeur d'un vers. Ils ont une forme typographique ou lapidaire déterminée (ainsi que non seulement le vers, mais encore la strophe, le sonnet, le rondeau, etc.) ce ne sont donc plus des vers libres et ce ne sont points les vers réguliers dont pour ma part je suis las. Remarquez que je ne me force point à m'en priver et ils peuvent fort bien entrer avec la rime dans mes figurines. Je crois la tentative originale, en dépit de Rabelais, de Panard, de Mallarmé."

Le calligramme contraint le spectateur à devenir acteur ou tout au moins déchiffreur. Dans quel sens lire le poème que l’on voit avant tout comme dessin. Par quel bout le prendre ?

Le taploème ne cherche pas à représenter un objet par des vers libres prenant la forme de cet objet. Il cherche à amplifier l’impression, à créer une synergie entre une réalité visuelle et la réalité des mots. Chaque vers devient un tremblement qui permet au dessin de prendre vie de la même manière que le dessin renforce le sens du poème. Ainsi le poème prend une place particulière dans notre appréhension de la réalité. Le spectateur en lisant le poème s’enfonce dans le dessin, laissant l’imagination devenir étincelle de réalité ressentie de l’intérieur.

Il est encore possible d’affermir cette impression par la musique, dans un musitaploème ou un chantapoème. Comme son nom l’indique, le musitaploème est un taploème accompagné par une musique spécialement composée pour renforcer l’effet de l’ensemble. Mieux encore, le chantaploème met en musique le poème et le restitue chanté.

Mais n'oublions pas : un taploème, un musitaploème ou un chantaploème doivent être composés par le même artiste et constituent une œuvre à part entière, indissociable. La dissocier, c'est la laisser mourir.

Demain... Un taploème...

07:29 Publié dans 30. PICTOEMES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, dessin, peinture, art |  Imprimer

Imprimer

28/02/2015

"Démarche", musique de Nico Muhly, interprétée par le National Youth Orchestra of Great Britain, dirigé par Vasily Petrenko

https://www.youtube.com/watch?v=fAv5QdOa-Ug&index=3&list=RDon6ebe-pQ_g

Dans un désordre apparemment le plus complet (y a-t-il une mélodie ? Non, sûrement pas), tous les musiciens sont concentrés sur leur partition, attentifs les uns aux autres, aux ordres d’un chef d’orchestre battant une mesure mathématique. Ils sont nombreux : quatre ou cinq par instrument, chacun jouant sa romance solitaire et vers de terre qui s’enchevêtre avec celle des autres.

Et tout ceci finit par faire un ensemble cohérent qui prend de l’ampleur et devient une communion intime qui envahit votre esprit, le monopolise et évacue le trop plein de suffisance et de fausse connaissance que vous croyez contenir.

Le songe devient chimère, conduit aux portes de l’oubli, dans les gargouillis de l’inconscient que vous fouillez à pleines mains sans rien trouver. Pourtant si, probablement, puisque vous entendez vos propres sons, ce calmant contrôlable qui s’installe, vous pacifie, vous énerve parfois, mais toujours vous laisse sur votre faim, faim d’autre chose, comme la fin d’un monde cohérent vers une méditation involontaire.

Nico Muhly a grandi à Providence où il chante dans le chœur de l'église épiscopale et débute le piano à l'âge de 10 ans. Il part ensuite à New York étudier la littérature anglaise à l'Université Columbia en 2003 et obtient son master de musique de la Juilliard School où il étudie la composition avec John Corigliano et Christopher Rouse1. Il réside depuis à Chinatown.

Il travaille comme éditeur, chef d'ensemble, et soliste avec Philip Glass ainsi qu'avec la chanteuse Björk sur la Oceania en 20042. Il collabore également avec le chorégraphe Benjamin Millepied pour la musique du ballet From Here on Out pour l'American Ballet Theater2 en 2007 ainsi que pour Two Hearts en 2012 pour le New York City Ballet3. En 2009, il travaille avec le groupe new-yorkais Grizzly Bear sur son album Veckatimest et Antony and the Johnsons sur l'album The Crying Light. Il publie son premier album solo en 2006 puis un second Mothertongue en 2008.

En 2007, les Boston Pop's et l'orchestre symphonique de Chicago donnent la première de deux de ses œuvres (Wish You Were Here et Step Team respectivement)1. En 2011, il donnera la première de son opéra écrit avec le librettiste Craig Lucas (en) avec le English National Opera.(From : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nico_Muhly)

07:12 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique minimaliste, orchestration, amériqueméditation |  Imprimer

Imprimer

27/02/2015

Premier instant

L’amour naît d’une impression subtile

Et le plus souvent ignorée…

Mais celle-ci se fraye un chemin

Dans les plis de la mémoire et de l’attention

Elle rampe derrière les émotions

Laissant un brouillard doré. Elle se cache dans la nuit

Mais résiste malgré tout à l’absence et à l’oubli

Elle resurgit à un moment, lorsqu’on s’y attend le moins

Sous l’effet d’une émotion ou sous la pression d’un spleen.

L’image envahit le rêve, le rouge de ses lèvres

Devient ardeur sur la joue blanche du paysage

L’arabesque de sa main dans le feu de ses paroles

Est danse dans l’air du matin.

Elle emplit l’univers d’une présence occulte

Et renverse les verrous d’une mémoire bousculée

Et chaque pas, chaque avancée dans la nuit

Devient un appel émoustillant le nuage doré

De ce premier échange au-delà des mots et des regards

Seule l’intonation, la vitalité d’une expression

Ramènent à l’enclos de la découverte

Au cercle magique et centrifuge de la complicité

Fondu dans cette attraction brève et puissante

Vous dérivez, partez en glissade sur cet instant unique

Où le coin des lèvres envoûte le son de sa vivacité

Vous êtes pris, piégé, ensorcelé, apprivoisé

Et chaque pas fait dans l’espace de sa réminiscence

Vous rattache à ce moment sacré : une impression

Devenue obsession et autel de sa présence

© Loup Francart

07:45 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

26/02/2015

L’appel du grand large

Ce matin, après avoir fait quelques corrections sur un livre en préparation, j’ai tout d’un coup senti cet appel, celui du grand large. Non pas celui d’une mer ou d’un océan réel, mouillé et brouillardeux. Mais celui, plus subtil, de ce monde invisible qui hante les nuits et les rende douces de mystère inattendus.

Vous êtes dans vos pensées et… le vide. Ce n’est pas un vide comme les autres, plutôt une éclaircie qui efface tout le reste : le physique, le psychologique, le rationnel et même l’irrationnel. Une page blanche, lumineuse et numineuse[1]. C’est un choc ! Quel don du ciel. Plus un regret, plus un souci, plus même une pensée plaisante. Il n’y a plus de pensée, que ce vide ouvert devant vos yeux, que vous contemplez comme le Graal. Vous n’êtes plus votre corps. Il a pris les dimensions d’un monde nouveau, élargi, vous donnant l’impression d’un doux tremblement qui, par ses vibrations, étend votre perception jusqu’à l’infini sans rencontrer une seule résistance. Pas un grain de poussière. L’azur plein les yeux, les yeux pleins de larmes de remerciement pour cet instant de grâce. Plus rien ne vous retient dans ces circonstances puisque tout a disparu. Vous baignez dans votre propre félicité acquise vous ne savez comment. Vous y êtes bien. Vous ne cherchez pas à vous y accrocher. Elle est là, elle vous entoure, elle vous caresse, mais elle n’est rien. Vous vous êtes évadé et vous ne le savez pas. Vous errez entre les étoiles, regardant un astre, vous réchauffant à un soleil, poussant toujours plus l’exploration de cette terre nouvelle, jusqu’aux confins du visible. Vous vous dilatez dans cette immensité jusqu’à revêtir son vêtement d’invisibilité. Votre peau n’est plus qu’une enveloppe transparente qui laisse passer toutes les ondes minuscules qui vous font percevoir la réalité impalpable de cet au-dehors qui est aussi un au-dedans et un au-delà.

Peu à peu, le monde revient à vous. Vous vous grattez la tête, vous changez de position, une sensation efface cette absence, une émotion la remplace, un sentiment vous prend votre liberté infinie acquise vous ne savez comment. « Retour sur terre », vous annonce d’une voix d’hôtesse, votre horloge intérieure. La vie se remet en route, par les petits bruits du quotidien, par quelques indications des sens. Vous émergez comme au sortir d’une plongée, mais pas brusquement, avec progressivité, comme si vous regrettiez de vous séparer de ce monde insaisissable. C’est fini. Vous vous étirez, vous retrouvez votre pesanteur. Oui, c’est sans doute la première perception que vous ressentez : la pesanteur. Elle vous assène son poing féroce que vous prenez dans l’estomac et qui vous recale dans la réalité. Le rêve est passé.

[1] Pour Rudolf Otto, le numineux regarde toute expérience non-rationnelle du mystère, se passant des sens ou des sentiments, et dont l'objet premier et immédiat se trouve en dehors du soi. Le numineux est aussi, selon Carl Gustav Jung: "ce qui saisit l'individu, ce qui, venant d'ailleurs, lui donne le sentiment d'être".

07:26 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : invisible, découverte, mystère |  Imprimer

Imprimer

25/02/2015

Matinale 4

Amélie se leva tôt. Elle avait déclaré la guerre. Elle se concentra sur ses objectifs : qu’en était-il de ces personnages entrevus il y a trois jours sous l’eau de la piscine ? Sont-ils réels ? N’ont-ils existé que dans son imagination ? Pourquoi a-t-elle reconnu deux personnes mortes depuis déjà plusieurs mois ? Elle ne savait pas encore comment elle allait s’y prendre. Il lui fallait étudier ce phénomène avant de savoir ce qu’il pouvait cacher. Première question : qui d’autre a donc connu dans le passé une telle mésaventure ? Elle connaissait la légende de Proserpine enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Elle connaissait les tableaux de la fin du XVème siècle sur le thème de la Jeune fille et la Mort. Matthias Claudius écrivit un poème intitulé « La jeune fille et la Mort » qui devint un quatuor pour corde composé en 1824 composé par Schubert. Baudelaire a longuement écrit sur les femmes et leurs liens avec la mort : don Juan aux enfers où on lit, écrit d’une main ferme « Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, Des femmes se tordaient sous le noir firmament… » Mais toute cette littérature ne lui apprit rien, sinon la vulnérabilité de l’être humain et l’inéluctabilité de la fin d’une vie. Nulle part il était question de retour des morts. D’autre part, ce lien étroit entre les jeunes femmes et la mort n’est qu’une allégorie qui n’a rien à voir avec la réalité vécue dont elle a fait l’expérience. Ils étaient bien vivants en ce sens qu’ils bougeaient, échangeaient des propos, tels elle et moi, narrateur occasionnel. De plus, ces légendes mettaient en scène des squelettes putrides et non des hommes et des femmes habillés comme son voisin.

Amélie passa une matinée à la bibliothèque de Beaubourg. Cela lui permit d’aller plus avant dans ses recherches bibliographiques. Il existait bien de nombreux livres concédant des rapports entre le monde des vivants et celui ou ceux des morts. Elle découvrit que les Islandais tenaient pour tout à fait naturel que les morts habitent à côté des vivants. Ils peuplent les foyers domestiques de leurs relations, en particulier de leur famille, et ce partage se manifeste notamment par l’habitude, revendiquée par les Islandais, de rencontrer les morts.

D’une manière plus générale encore, la société chrétienne occidentale considère que non seulement ils partagent leur quotidien, mais ils cherchent également à entrer en relation avec eux : Morts et vivants peuplent ainsi un même « monde », lieu des existences ordinaires, et leurs rencontres s’apparentent souvent à des « entrevues ».survenant de manière impromptue. On se croise, ici ou là, et rien ne semble déterminer a priori la raison du contact : « C’est le hasard des rencontres », affirme-t-on. C’est d’ailleurs en ces termes que Finnur, un homme d’une quarantaine d’années, rapporte ses expériences nocturnes : « Au début, dit-il, ce n’était qu’une apparition. ».Mais celle-ci est revenue sans cesse, faisant de leur rencontre une habitude : « Il y a des gens qui sont voyants, et ceux-là je comprends qu’ils voient des choses. Mais quand ça t’arrive à toi-même, alors là c’est étrange ! Moi, je ne sais vraiment pas pourquoi ça m’est arrivé, mais une nuit cette femme est venue. Je me rappelle même plus quand ça a commencé parce qu’au début je n’y ai pas fait attention ; mais après, elle venait toutes les nuits ! […] Elle n’était pas très âgée, peut-être 50 ans, je ne sais pas vraiment dire comment était son visage, mais il était sans expression. Mais ce n’était pas une bonne sensation. Même si elle n’a jamais rien fait, ce n’était pas bon. Elle était habillée d’une longue robe brune. Elle venait jusqu’à moi, devant le lit et elle restait là sans rien dire. Moi je ne pouvais plus rien faire, j’étais comme paralysé. Et puis elle disparaissait. Très souvent je me réveillais et alors je la voyais qui disparaissait. » (Christophe Pons, Réseau de vivants, solidarité de morts, un système symbolique en Islande, Terrain [En ligne], 38 | mars 2002, mis en ligne le 19 janvier 2006, consulté le 15 février 2015. URL : http://terrain.revues.org/1963). Ce sont généralement les songes qui jouent le rôle de « faire-part », conduisant les vivants à se rencontrer sur la demande des morts : « Une fois j’ai rêvé d’une femme que je ne connaissais pas. Elle était âgée et elle avait un visage doux et lumineux. C’était une bonne impression et je me suis sentie bien. Mais elle m’a dit, un peu en colère : “Je ne suis pas contente de ce que Erla, ma fille, est en train de faire en ce moment !” Et elle me demanda de téléphoner à sa fille pour le lui dire ! Alors j’ai compris que ce devait être la maman d’une amie qui habite dans le Nord-Est ; sa mère venait juste de mourir. Le lendemain j’appelle mon amie et je lui demande : “Mon Erla, qu’est-ce que tu es en train de faire en ce moment ? J’ai vu ta maman qui m’a dit de te dire qu’elle n’était pas du tout contente à cause de ce que tu fais !” Alors Erla m’a dit que c’était à cause de la commode. Une vieille commode de famille qu’elle venait de vendre ! Et sa maman ne voulait pas. Erla l’avait déjà vendue et elle avait pris l’argent, mais elle est allée voir l’acquéreur pour lui dire qu’elle devait la reprendre et sa mère l’a remerciée. » (idem). Certes, tout ceci contredisait les préventions chrétiennes du premier millénaire. Saint Augustin avait fermement condamné cette croyance. Mais à partir du XIème siècle les mentalités évoluent. Progressivement, l’on en vint à considérer que morts et vivants commercent pragmatiquement selon les mêmes intérêts familiaux.

Quelques jours après ces lectures, Emilie apprit qu’il existait dans le monde scientifique des médecins qui recueillaient des informations sur une vis après la mort. L’une d’entre eux, Elisabeth Kübler-Ross, thanatologue reconnue, a passé des centaines d’heures au chevet des mourants. Elle affirme que la mort n’est qu’un passage dans une autre forme d’une autre vie sur une autre fréquence. En lisant un de ses livres, Emilie apprit beaucoup sur cette vie après la mort et sur le passage d’une vie à l’autre, une nouvelle naissance comme elle l’explique. Elle lut l’histoire de Mme Schwarz, morte dix mois auparavant, qui revient lui demander, de manière impérative, de ne pas renoncer à ses travaux sur le mourir et la mort. Elisabeth la touche, lui fait écrire quelques mots pour quelqu’un qui la connaissait. Elle promet et la femme disparaît. Elle était bien là cependant. « Peut-être tout cela est-il vrai. Mais ce ne sont que des faits racontés par quelqu’un. C’est totalement subjectif et rien ne nous prouve que tout cela a existé. Les gens qui ont vécu de tels événements sont probablement sincères, mais est-ce une réalité et non une perception anormale qui devient progressivement réelle dans la tête de ces personnes ? Emilie décida de laisse reposer ces interrogations pendant deux ou trois jours de manière à ne pas se laisser hypnotiser par ses questions. Elle prit un train quelconque, arriva dans une gare du massif central, trouva un hôtel, se changea, revêtant une combinaison et des chaussures de marche et partit vers petits sommets qui entouraient cette petite ville. Deux jours plus tard, elle rentrait, en pleine forme, prête à affronter la suite de son enquête.

07:01 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harmonie, décontraction, sensation | |  Imprimer

Imprimer

24/02/2015

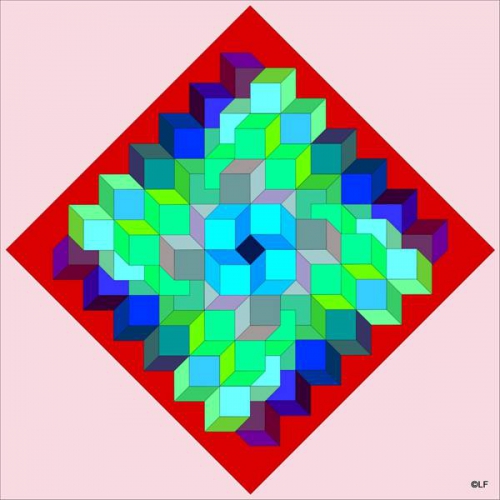

Babel

- Assemblage impossible, couleurs improbables… Où donc as-tu cueilli ce dessin biscornu ?

- Il est l’annonce du printemps, le début des rêves endiablés, le bonheur délirant de la liberté !

- Une rose, comme un baiser sur la chair de l’écervelée !

07:32 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op'art, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

23/02/2015

Quel but ?

¤Mon but n’est pas dans cette vie ²

Je ne crains pas la sortie de route…

Au fond de moi-même quelqu’un sait

Et me donne le coup de volant circonspect.

J’enrage de cette irruption dans ma liberté.

Mais ensuite, longtemps après,

J’approuve cette escapade démente.

J’ai vu des paysages et des visages.

Je ne m’y suis pas attaché ;

Toujours derrière surgissait l’ombre,

Profane disent les uns, mystère pour d’autres,

D’une existence au-delà de la vie.

« Ne fais pas cela », dit celui qui sait.

Et je lui obéis tenace et ridicule.

Ma fierté est dans cette étonnante fin

Qui n’est qu’un commencement.

Il m’arrive d’être angoissé et perclus

Devant un dilemme ratiocinant

« Dois-je dire oui à l’aimable caissière

Ou lui jeter au visage son offre inestimable ? »

Selon le côté de la barrière blanche,

Ce sera l’un ou l’autre ou même les deux.

Haut et bas, ou encore droite ou gauche,

Quels sont les choix dans cette vie ?

Tout est mobile, je tiens le volant

Mais c’est la route qui tourne

Et s’entrechoque avec le futur.

Le carrefour des espaces-temps

N’est pas pour les fainéants !

Je rêve d’une autre vie, plus lente

Où les eaux calmes de la nuit

Font briller sous la lune les mystères.

Le cœur secoué d’attributs désaxés,

Je contemple son déroulement

Avec indifférence, sans sentiment.

Seules importent les zébrures

De la vitesse des épanchements,

L’impact énorme du langage dans la bouche

D’un enfant roi qui ne dit mot.

Oui, mon but n’est pas dans cette vie,

Mais dans ce trou dans la poitrine

Que je palpe parfois, chaud et humide

Et qui fait s’envoler les rêves les plus fous.

Je nage en pleine confusion et rage

Dans un monde où rien n’est prévu

Pour noyer le poisson d’un trait de plume

Et s’envoler l’oiseau d’un geste las.

La vie ne se lasse pas de vous jouer des tours

Et je continue à chercher l’enjeu

De ses contours et maléfices,

Jusqu’au moment où tout redeviendra

Comme cet horizon plat de l’océan

Vers lequel je marche le cœur léger

Les poches pleines d’eau, en souriant.

² Michel Houellebecq, La poursuite du bonheur, Flammarion, 1997 (4. J’ai peur de tous ces gens…)

© Loup Francart

07:24 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

22/02/2015

Cherchez en vous-même

– Si vous ne vous comprenez pas vous-même, comment pouvez-vous espérer comprendre l’univers ?

– Mais où chercher, où aller ?

– Cherchez en vous-même, c’est en vous seul que vous trouverez la vérité.

– J’ai cherché en moi et n’ai trouvé qu’ignorance.

– L’ignorance n’est pas dans vos pensées.

– C’est que vous vous êtes pensé jusqu’ici dans votre propre état d’ignorance ; retournez au point de départ et pensez-vous dans la sagesse, qui n’est en réalité qu’auto-compréhension. Retournez en arrière et vous retrouverez la lumière. Ce retournement de la pensée est tout le yoga.

(Paul Brunton, L’Inde secrète, Payot, 1983, p.114)

Cette Inde secrète est un continent, un autre monde où rien ne se passe comme dans le nôtre. On y rencontre des escrocs, on y rencontre des saints, des non croyants, des magiciens et de véritables sages qui ont dépassé la vie présente et ont trouvé la réalisation. Ce livre est le carnet du voyage de Paul Brunton dans la pensée humaine tournée vers le Soi. Il entre dans cette communion intime avec soi-même, jusqu’à s’oublier lui-même.

C’est un libre magnifique, enrichissant, parce qu’il n’expose pas une doctrine, il raconte la recherche, les déconvenues, les découvertes spirituelles, tout cela de manière simple, mais tellement mystérieuse pour un occidental. Et toujours la même réponse : « Cherchez en vous-même… C’est en vous qu’il faut trouver le maître, je veux dire dans votre moi spirituel. Considérez son corps à lui comme il le considère lui-même : son corps n’est pas son vrai moi. » A chaque fois il lui semble que ces hommes qui cherchent, et parfois trouvent, refusent le dialogue. Enfermés dans leur mutisme, ils délivrent des paroles difficiles à comprendre et encore plus à suivre. Et toujours la même réponse : cherchez en vous-même…

Les derniers chapitres parlent de sa rencontre avec le Maharichi ou Ramana Maharshi. Et c’est toujours la même réponse.

Et n’est-ce pas non plus la même réponse que l’on trouve dans l’évangile : cherchez et vous trouverez (Mat 7.7 et Luc 11,9).

Mais combien est étroite la porte !

07:24 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réalisation de soi, connaissance, spiritualité, yoga |  Imprimer

Imprimer

21/02/2015

L’âme, porte d’entrée dans le monde invisible

L’âme est à Dieu ce que l’œil est au soleil.

L’âme doit posséder en elle-même une faculté de relation avec Dieu, c’est-à-dire une correspondance à ou avec l’essence de Dieu, sans laquelle une relation ne pourrait jamais s’établir. En langage psychologique, une correspondance est l’archétype de l’image de Dieu.

C.G. Jung, Psychologie et alchimie, Buchet/Chastel, 1970

Jung aborde dès le début du livre le problème de l’extérieur et de l’intérieur de l’homme, c’est-à-dire du conscient et de l’inconscient. Il découvre qu’il existe, dans la psyché, un processus tendant vers un but final et indépendant des conditions extérieures. Il affirme même que l’analyse est dirigée vers cet homme total, caché et non encore manifesté, qui est pourtant tout à la fois, l’homme plus vaste et l’homme futur.

Deux points de vue très différents que sont l’athéisme et la religiosité, tournée vers la pratique cultuelle et formaliste, occultent l’âme dans sa compréhension du monde et lui dénie toute importance pour l’homme. Cette vision est d’autant plus vraie chez les occidentaux, emprisonnés dans le moi et dans les choses, inconscients de la racine profonde de tout être. Ceci est particulièrement vrai chez les protestants qui ont tendance à interpréter ce qui se rapporte au royaume de Dieu comme « parmi vous » au lieu de « en vous ». Intégrant le rationalisme dans la religion, la plupart se détache de tout ce que contiennent l’inconscient et l’intérieur de l’homme. Dieu étant parmi vous et non en vous, l’âme est vide, car la valeur suprême (le Christ) et la non-valeur suprême (le péché) est à l’extérieur. L’oriental considère, quant à lui, que tout ce qu’il y a de plus élevé et de plus bas fait partie intégrante de la personnalité humaine et, même, permet à chaque homme de se distinguer des autres.

Et Jung conclut : aussi longtemps que la religion n’est que croyance et forme extérieure, et que la fonction religieuse n’est pas une expérience de l’âme de chacun, rien d’essentiel ne s’est produit. Il reste encore à comprendre que le mystérium magnum (grand mystère) n’est pas seulement une réalité en soi, mais qu’il est aussi et avant tout enraciné dans l’âme humaine. (…) La tâche principale de toute éducation de l’adulte est de faire passer l’archétype de l’image divine dans la conscience. (…) L’âme est naturellement religieuse, il faut apprendre à l’homme l’art de voir.

Et je rajouterai que ceci est question d’expérience et non de savoir ou de fidélité au culte et au formalisme.

07:19 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, monde invisible, psyché, inconscient, psychologie |  Imprimer

Imprimer

20/02/2015

Matinale 3

Amélie passa sa première nuit sans dormir. Elle ne put fermer l’œil une seconde. Elle tremblait dans son lit, effrayée de sa découverte. Elle se contraignit à aller au travail le lendemain. La journée fut rude, car elle ne pouvait s’empêcher de penser sans cesse à cette eau grouillante de créatures. Elle décida d’y retourner le lendemain. Elle voulait en avoir le cœur net. Elle put dormir quelques heures la deuxième nuit et se présenta en forme à la porte de la piscine ce deuxième jour. Rien apparemment n’était changé : la porte embuée, les vestiaires sentant la javel, la douche qui semblait froide alors qu’elle était à 30 degrés, la surface lisse et transparente du bassin qu’aucun humain ne troublait. Il était trop tôt.

Elle contempla plus longuement les couloirs tracés sur le fond de la piscine, se préparant mentalement à la rencontre avec l’impossible, retardant la confrontation. Lorsqu’elle se sentit prête, elle plongea. « Toujours aussi froid ! », pensa-t-elle. Elle garda les yeux fermés en se propulsant vers le fond. Lorsqu’elle toucha le carrelage, elle les ouvrit. Rien. Elle était seule dans l’eau. Elle eut beau chercher, pas une âme qui vive. « J’ai donc rêvée avant-hier ? », se dit-elle, à la fois soulagée et déçue. Elle remonta, déboussolée. Elle réfléchit et se dit qu’il fallait reprendre son programme habituel. Tout en nageant avec énergie, elle ne pouvait s’empêcher de penser à ce qui s’était passé deux jours auparavant. Elle avait bien franchi le mur de l’existence. Ces deux mots lui étaient venus naturellement, mais que voulaient-ils dire ? Un mur est destiné à empêcher le passage. C’est une sorte de frontière infranchissable parce que non pénétrable. L’existence, elle la connaît. On n’en a qu’une. On y vit entre la naissance et la mort. On a conscience d’exister et, à moins d’être malade, cette conscience reste intégrale pendant tout ce temps. Elle ne se souvient pas de s’être sentie mal avant-hier. Certes, elle avait été bouleversée par cette expérience, mais il y avait bien de quoi. Qui d’autre ne l’aurait pas été ? Il s’agissait bien d’un autre monde. Elle avait reconnu son oncle et une camarade de classe. Elle ne s’était pas trompée. Ils ne devaient pas être là, étant morts. Mais ils y étaient. Qu’en est-il ? Elle nageait mécaniquement, avec l’énergie du désespoir, inconsciente de cette agitation, concentrée sur ses pensées. Elle arrivait au bout de la longueur. Le « T » lui indiquait que le mur est à 2 mètres. « Ne ralentit pas, respire et retient ta respiration. Voilà, la tête d’abord. Je ramène le menton contre mon buste, je regroupe le corps et replie mes jambes. La rotation se poursuit. Mes pieds passent au-dessus de la surface, je garde les bras tendus dans le prolongement du corps. Je pousse. Je poursuis ma vrille et je remets mon corps dans l’axe. Je donne deux ou trois ondulations à la manière des dauphins avant d’émerger pour respirer. Oui, je suis bien éveillée, vivante, consciente, responsable de moi-même. Alors, que s’est-il passé ? »

Tout à coup, elle entendit des coups de sifflet rageurs. Elle vit le maître-nageur qui lui faisait signe de sortir immédiatement de l’eau, l’air affolé. Elle s’arrêta, le regarda. Il lui cria : « Sortez vite, tout de suite ! »Elle nagea jusqu’à l’échelle, sortit rapidement de l’eau, et marcha vers lui d’un air interrogateur. Il était livide, semblait bouleversé, incapable pour l’instant de dire un mot. Elle le laissa reprendre ses esprits. Enfin, il put parler. « Pendant que vous nagiez, j’ai vu un grand bouillonnement derrière vous. Il vous suivait à deux ou trois mètres, laissant une myriade de bulles à la surface. Je n’ai rien vu d’autre, mais cela m’a fait tellement peur ! Je ne sais ce que c’était, mais il y avait quelque chose. Quoi ? Je n’en sais rien. » Elle ne réagit pas. Elle le regardait calmement, comme si cette histoire ne la concernait pas. Elle tentait de faire le rapprochement entre les deux expériences, celle d’avant-hier et celle d’aujourd’hui. Elles semblaient n’avoir aucun rapport. La surface de l’eau était calme, lisse comme la peau d’un bébé, transparente comme un verre d’eau. Rien n’indiquait un désordre quelconque, une anomalie dans l’équilibre du monde. Elle se déplaça pour chercher sa serviette de bain, se sécha, s’installa à côté de la bouche du chauffage et tournant le dos au maître-nageur elle défit les bretelles de son maillot pour s’essuyer énergiquement les seins. Elle reprit vie, se sentit mieux, sourit comme s’il s’agissait une bonne plaisanterie, remit ses bretelles en place, les mamelons dressés. C’était décidé, elle affronterait cette énigme, dut-elle y laisser des plumes. Elle sortit, laissant le maître-nageur. Elle s’habilla et se replongea dans la vie parisienne avec inconscience.

07:34 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harmonie, décontraction, sensation |  Imprimer

Imprimer

19/02/2015

Buzzy

Etre seul, ne voir personne et… créer

Le comble du bonheur et pour d’autres de l’horreur

Se lever à trois heures, se coucher à minuit

Laisser tourner les rêves dans sa tête

Ne rien entendre, que soi, en recherche

Cela bourdonne, c’est le buzzy

Les mouches tournent et tombent

Les morts s’entassent, à mon grand regret

Çà continue, çà chauffe, çà siffle

La pression monte et s’échappe

En volutes d’or, pointes de diamant

Dans le ciel bleu de l’imaginaire

La main tremble, l’esprit fourgonne

La peinture envahit l’espace

La musique le temps

La poésie la vie

L’écriture l’absence

Qui devient présence

Et l’existence se déroule respectueusement

Parce qu’il a dans sa tête

La calotte de l’irrespect

S’il se couche, il se relève

Pour noter les flots de paroles

Qui lui sorte de la boite

S’il est assis, il va peindre

S’il peint il va s’assoir

Et écrit son poème

Quelle folie, cela arrive

A tous ceux qui se regardent

S’expatrient dans la noosphère

Et y creusent leur nid

Avec l’aisance de l’éléphant

Et la souplesse du lynx

Quel cloaque…

Oui, sans doute l’expansion

A partir du point zéro

Vers un infini charmeur

Qui attire les hommes et les femmes

Vers l’inconnu jamais fini

Allez, finis ton verre,

Plonge dans ton lit et ferme la radio

Tu as entendu assez de délires

Qui te conduisent vers la frontière

Entre le visible et l’invisible

© Loup Francart

07:53 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

18/02/2015

La bande dessinée

Une bande dessinée, c’est un morceau de rêve dans un monde à part. Ses héros sont de pacotille, mais quel bonheur de pouvoir un moment s’évader de la vie quotidienne. Vous partez en images à la rencontre de l’imagination débordante de l’auteur. Vous la connaissez par cœur et c’est justement pour cette raison que vous aimez vous y plonger. C’est un retour à l’enfance, le plaisir de se retrouver en culotte courte, vautré sur le lit, la bande dessinée enfouie entre les cuisses, les genoux dressés. Vous ne sucez plus votre pouce, mais c’est tout juste.

Aujourd’hui vous partez en Syldavie, ce pays charmant, d’une Europe révolue aux traditions slaves. C’est le Moyen-Age, le siècle de Louis XIV, le romantisme du XIXème siècle et l’ère communiste tout à la fois. Vous vous rêvez en prince, avec un uniforme étincelant, jouant les espions, transgressant les frontières, entouré de belles femmes. Vous vivez une autre vie, enfoui dans votre lit, au chaud, en rupture avec la société et les mondanités. C’est une cure de jouvence, un clin d’œil à votre jeunesse, un retour à la famille oubliée dans les péripéties de l’existence. Vous vous revoyez dans la chambre de votre enfance, rêvant à un avenir dont vous ne voyez pas l’issue, de même qu’aujourd’hui vous ne savez pas non plus ce que vous réserve le lendemain.

Vous ne parlez pas de destin. Celui-ci est trop figé. Il vous met dans une boite qui vous conduit inéluctablement au néant. Vous ne savez vers quoi vous allez, mais l’Autre à déjà tout décidé. Mieux même, les voyantes (elles sont bien sûr féminines), qui font preuve de beaucoup de perspicacité, vous diront cet avenir implacable dont vous ne pourrez plus vous débarrasser. Votre route est-elle tracée d’avance ? Non, surement pas. Vous croyez à la liberté personnelle. Vous croyez à un avenir inconnu, même maintenant, alors que vous atteignez un âge qui ne laisse que peu d’espoir de changement de destinée. Certes, vous pourriez encore la modifier, mais cette destinée que vous avez construite et que les autres ont également façonnée, vous appartient. Elle a laissé ses racines dans votre vie présente. Votre liberté n’est pas totale, elle doit respecter la liberté des autres et surtout leur affection. Car vous avez planté votre tente dans un paysage de bonheur et d’amour que vous portez en vous grâce à eux, ceux qui vous ont construit parce que vous les avez reconnus, fait naître ou adopter par amitié. Et votre destin n’est pas ce que la société retient de vous, mais ces instants de vérité où vous choisissez votre véritable liberté : la construction d’une vie personnelle qui se mêle à celle de vos proches et fait de vous un être à part.

Retour à la bande dessinée. Vous repartez en voyage, dans ces pays imaginaires si proches de la réalité, où les bons sont les bons et les méchants les méchants. Ah, là aussi l’existence s’est figée en un imaginaire de rêve, si peu proche de la réalité. Rien d’inconnu malgré tout. C’est le contexte bon enfant d’Hergé qui déteint sur vous. Vous ne savez plus où vous êtes. C’est votre plus grande liberté, une évasion sans fin que vous offrent gratuitement les plis voluptueux de votre encéphale.

Dieu, où donc vous a conduit cette bande dessinée. Vous endossez mille destins en rêve et vous n’en vivez qu’un. Mais combien est précieuse cette vie déroulée pas après pas dans l’ignorance totale d’un avenir inconnu. Celui-ci devient vôtre progressivement, il vous colle à la peau et vous ne pouvez vous en débarrasser. Alors adoptez-le !

07:28 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfance, lecture, rêve, société, destin, existence |  Imprimer

Imprimer

17/02/2015

Le ministère de l’écologie en plein délire verbal

Ouvrez le rapport de la Cour des comptes, tome 1 / volume 1 / 2ème partie Les politiques publiques / chapitre 1 eau et énergie / Les agences de l’eau et la politique de l’eau : une cohérence à retrouver (Ouf, on y arrive !).

On y trouve la réponse de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie au constat que font les magistrats de la Cour des comptes concernant la politique de l’eau sous le titre très conciliant d’une « cohérence à retrouver » :

1- Améliorer la gouvernance

A. Améliorer la gouvernance : gagner en représentativité et en transparence ;

B. Gagner en lisibilité et en cohérence

2- Appliquer plus strictement le principe pollueur-payeur

A. Des redevances essentiellement acquittés par les usagers domestiques

B. Des pollueurs insuffisamment taxés

C. Une gestion favorable aux redevables

3- Etc. Etc. Etc.

Que lit-on dans cette réponse de la ministre de l’écologie ? Tout d'abord, j’ose croire qu’elle n’a pas véritablement lu ce qu’on lui a fait signer et que les technocrates ayant écrit cela n’ont même pas conscience du ridicule de certaines parties de cette réponse. Mais c’est bien là le malheur. L’administration a tous les droits, en particulier de non-réponse aux questions légitimes que se posent les usagers ou de réponses langue de bois comme celle-ci :

Le rapport (de la Cour des comptes) affirme que «la forte contribution des usagers domestiques devrait désormais diminuer et celles des agriculteurs et des industriels augmenter, conformément au principe pollueur-payeur ». Sans remettre en question cette analyse, on peut observer que le principe pollueur-payeur, en lui-même, ne présuppose pas une forme d'équilibre arithmétique des contributions (mais l'internalisation des externalités négatives, l'incitativité de la fiscalité ...). (p.128 du rapport tome 1 / vol 1 / part 2 / chap 1). Ce nouveau mot « incitativité » est tout à fait dans la novlangue administrative. Il fait bien et est sans appel dans l’esprit des rédacteurs. En cherchant si ce terme était prévu dans les dictionnaires, je ne l’ai trouvé que dans les documents des Agences de l’eau qui s’en repaissent. Oui, l’incitatif se donne pour mission d’inciter par la persuasion jusqu’à créer de nouveaux mots « incitativant ».

Quant au verbiage de l'internalisation des externalités négatives, on n'a pas trouvé mieux en terme de communication !

Et l’administration ne se lasse pas de ce qu’elle a dit comme parole d’évangile. Elle récidive quelques pages plus loin (p.128), assénant à nouveau sa phrase-clé :

La Cour observe que les redevances acquittées par les agriculteurs sont peu incitatives, et que « alors que le bassin Loire-Bretagne est le plus concerné par la pollution due aux nitrates, les redevances à la charge des agriculteurs ne représentent en 2013 que 10 % du montant des redevances …». Sans remettre en question cette analyse, qui s’appuie sur des données chiffrées, on peut observer que le principe pollueur-payeur, en lui-même, ne présuppose pas une forme d’équilibre arithmétique des contributions mais l’internalisation des externalités négatives et une fiscalité incitative.

Ben voyons ! Les magistrats ont dû sourire devant ce langage abscond qui reflète bien le dédain de l’administration vis-à-vis des administrés. Non seulement ils doivent payer, mais ils ne doivent pas comprendre ce qu’on leur fait payer et ils ne doivent même comprendre les explications que l'administration concède à l'autorité supérieure.

Ajoutons pour faire bonne mesure qu’en tant que président d’une association luttant contre la destruction forcenée et non étudiée des barrages, et donc moulins ou ouvrages, l’administration départementale (aux mêmes causes les mêmes effets) ne répond pas aux courriers qui leur sont envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception. Plusieurs courriers restent en attente de réponse, car ils ne savent pas quoi répondre, en particulier à la question : l’administration impose la destruction des barrages pour rendre l’eau propre conformément à la Directive Cadre de l’Eau de l’Union européenne. Mais lorsque l’eau est bonne telle que définie par cette directive, pourquoi imposer la destruction des ouvrages ? On attend toujours la réponse.

De plus, la loi sur l’eau française a imposé des conditions pour atteindre la bonne qualité de l’eau voulue très justement par Bruxelles : la continuité écologique (spécificité uniquement française) qui impose la circulation des sédiments et des poissons. Pour quoi faire ? Pour atteindre la bonne qualité de l’eau. Mais lorsque l’eau est bonne telle que définie par cette directive, pourquoi imposer la construction de passes à poissons pour toutes sortes de poissons y compris ceux qui ne trouvent pas sur le cours d’eau, ceci à des prix exorbitants qui vont contraindre les propriétaires d’ouvrages à accepter leur destruction par manque de moyens financiers ? On attend toujours la réponse.

En fait ce que veut l’administration, c’est bien la destruction des ouvrages. Vive l'idéologie contre la raison rationnelle !

07:27 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, gouvernance, gouvernement, administration, loi sur l'eau, continuité écologique |  Imprimer

Imprimer

16/02/2015

Matinale 2

Mais celle-ci ménage toujours des surprises. Quelques jours plus tard, Amélie retourna à la piscine. Il ne pleuvait plus. Elle se permit même de courir dans le dernier kilomètre avant d’atteindre la porte vitrée et chargée de buée. Elle transpirait un peu, rosie par sa course, heureuse de s’être laissé porter par son impulsion. Elle se déshabilla, revêtit le même maillot une pièce, prit à nouveau garde à son entre-jambe, attrapa sa serviette et sortit, se préparant à l’immersion. Comme l’autre jour, elle regarda l’eau claire, transparente à souhait, vide de toute personne, car il était encore tôt. L’idéal : quelques allers et retours avant de se rhabiller.

Elle plongea brusquement, les yeux fermés, frissonna à l’entrée dans l’eau, contractant ses membres malgré elle, tout en s’efforçant de rester souple. « Ouvre les yeux ! », s’entendit-elle se dire à elle-même. Elle les entrouvrit. Surprise ! De nombreuses personnes nageaient autour d’elle. Elle crut à des points noirs sur ses pupilles, s’arrêta un instant, se frotta les yeux, attendit quelques secondes, puis les rouvrit. Etant remontée à la surface, elle ne vit rien. L’eau était lisse, seuls les cercles fait par la sortie de sa tête du bassin s’éloignaient d’elle. Elle se laissa à nouveau glisser dans l’épaisseur du fluide et ouvrit les yeux. Ils étaient toujours là, nageant ou plutôt marchant le plus simplement du monde, parlant même entre eux, absolument pas gênés par le manque d’air. Elle écarquillait les yeux, ne comprenant pas ce qu’il se passait. Elle dut prendre une bouffée d’oxygène. Elle remonta d’un coup de pied, pris deux respirations et se laissa de nouveau couler. Elle vit deux femmes assises sur le fond, discourant tranquillement, trois jeunes garçons tentant d’atteindre une balle, un homme nageant avec l’énergie du désespoir, une jeune fille peu sûre d’elle cherchant quelques mains secouristes. S’approchant d’elle, elle lui offrit sa main. La jeune fille ne sembla pas la voir. Alors elle tenta de l’appeler. Mais ce n’est pas simple de parler sous la surface et plus encore d’appeler, car il faut reprendre sa respiration. Elle remonta, prit trois gorgées d’air et redescendit. La jeune fille s’était éloignée. Elle nagea vers elle, se mit devant elle et l’appela en prenant garde de ne pas avaler de l’eau. Elle n’entendit quasiment rien, sinon dans sa tête, en tout cas pas avec ses oreilles. La jeune fille poursuivit sa route, marchant au fond du bassin de manière tout à fait naturelle. Elle nagea vers les deux femmes, pensant qu’il lui serait plus facile d’entamer une conversation. Rien n’y fit. Elles poursuivirent entre elles, sans même lui accorder un regard. « Ah. Plus d’air. Vite, remontons. »

De nouveau, une surface lisse, les reflets des lampadaires du plafond, le chuchotement discret des sandales du maître-nageur. « Ne va pas te rendre ridicule en l’appelant. Regarde encore une fois ». Nouvelle respiration, nouveau plongeon, immersion totale dans une eau claire dans laquelle se mouvaient les personnages. Ils sont toujours là, comme si de rien n’était. Ils ne la voient pas, elle ne les entend pas. « Qui sont-ils ? », se demanda-t-elle. Passa à côté d’elle, un homme d’une cinquantaine d’années, un peu chauve, l’air serein. Elle reconnut soudainement son oncle, mort quelques mois plus tôt d’une grippe attrapée en Afrique. Il marchait les mains dans le dos, pensif. Il avait laissé sa jeune femme avec ses deux enfants dans une difficile situation financière, n’ayant pas encore payé sa maison dans laquelle il avait engagé de nombreux travaux encore en cours. Les entrepreneurs réclamaient des arriérés. Sa pauvre femme ne pouvait ni les payer, ni vendre sa maison qui n’était pas fini. « C’est sans doute pour cela qu’il a l’air si malheureux. », se dit-elle. Alors elle réalisa qu’elle avait franchi le mur de l’existence. Mais pourtant elle était vivante, elle devait respirer. « Un peu plus j’oubliais » se fit-elle la remarque. Elle donna un coup de talon et remonta à la surface. Elle étouffait et se donna cette fois-ci une pause avant de replonger. « Que se passe-t-il sous cette eau ? Que font ces personnes ? Dans quel monde vivent-elles ? » Hier partant à la conquête de la vie, elle découvrait aujourd’hui derrière l’eau pure d’une piscine un monde inconnu et pourtant proche de ce qu’elle connaissait. Sa tête s’embrouillait. Elle se mit à douter d’elle-même. « Je replonge ! »

Hommes, femmes et enfants continuaient leur marche, ne semblant pas savoir où aller. Ils n’avaient d’autre but que d’aller et venir. Elle vit passer une ancienne camarade de classe qui s’était fait écraser par un bus dont les freins avaient lâché. Elle tenta de se faire reconnaître, par des gestes et même avec la voix. Rien. Elle n’existait pas pour ces gens-là. Pourtant elle les voyait, là, sous l’eau d’une piscine. Celle-ci serait-elle hantée ? Elle se convainquit de cette idée et sortit de l’eau. Elle alla trouver le maître-nageur et lui expliqua la situation. Il la regarda d’un air si suffoqué qu’elle comprit qu’il la croyait folle. Elle battît en retraite expliquant qu’elle avait mal à la tête et s’était mal réveillé ce matin. Elle prit sa serviette, s’essuya longuement le corps, comme si cela allait lui enlever le poids de sa découverte. Rien n’y fit. Elle portait en elle, et probablement pour longtemps, cet autre monde, comme un double de ce qu’elle connaissait, mais différent, insolite, décoiffant. Elle rentra chez elle, bouleversée, ne sachant à qui en parler.

07:46 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harmonie, décontraction, sensation |  Imprimer

Imprimer

15/02/2015

Au-delà

Il a proféré la parole sacrée

Il s’est adonné au silence

Il a fermé les yeux

Il s’est retourné contre lui

Regardant son double

A la peau étrange

Transparente et grêle

Telle une pierre ponce

Et en une seconde plus rien

Il a rejoint un nouveau monde

Que personne ne connaît

Ni toi, ni moi, ni elle

Il ne sentait plus rien

Mais il était encore lui-même

Il était sûr de son esprit

Il n’a pas cessé un instant d’exister

Mais cette existence est autre

Privé de sens il flotte

Mais le sait-il ?

Peut-être est-il entre deux eaux

Sans doute est-il perdu dans le cosmos

Rien n’accroche son regard

S’il en a encore un

Mais son cœur déborde

Son esprit profère la parole

Son âme même sourit encore

Aux vagabonds qu’il croise

Sur la route inconnue

Des bienfaits de l’au-delà

© Loup Francart

05:42 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

14/02/2015

Une vie

Ce n’est pas une vie qu’il faudrait avoir, mais mille. Tant de choses à voir, à écouter, à toucher, à aimer. Tant de créations restant non exprimées. Tant de possibilités de faire toutes aussi passionnantes et enviables.

Comment se fait-il que la littérature ou la réalité nous content et nous montrent des vieillards qui n’ont plus d’envie, ni même de vie ? Quand bien même le corps ne suit plus, n’y a-t-il pas encore l’exploration de soi qui peut se poursuivre ? Le monde intérieur est plus grand que le monde extérieur. Parcourir les nombreuses pièces et paysages de cet autre univers qu’est le moi et même le dépasser pour atteindre le soi, quelle ambition à privilégier.

Il y a toujours à admirer, à réfléchir, à créer, à tout instant. Alors profitons-en au lieu de nous lamenter sur les incidents de nos courtes vies.

09:18 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vie, création, réalité, littérature, connaissance, société |  Imprimer

Imprimer

13/02/2015

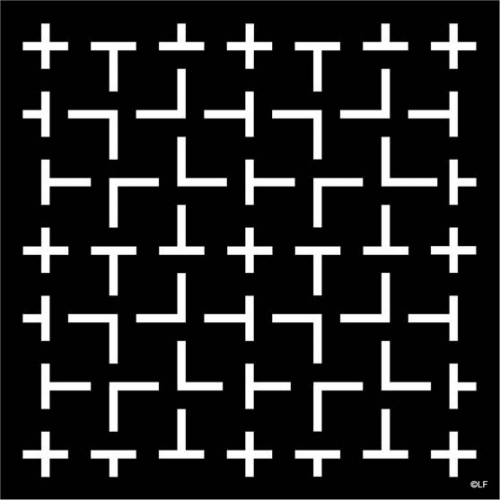

Trouble 2

Oui, c’est l’inverse de trouble 1. Cependant, regardez de plus près. Ce n’est pas tout à fait vrai. Ici les lignes ont pris du volume. Elles ont pris du poids. Pourquoi ? C’est le mystère du noir et blanc. Un trait blanc sur fond noir tient plus de place qu’un trait noir sur fond blanc. Il s’étale dans l’œil et se donne en spectacle. Un trait noir sur fond blanc a du mal à s’imposer. Il est modeste et n’ose déranger personne. Alors il faut le gonfler, lui donner de l’épaisseur et il peut tenir son rôle dans toute sa superbe.

Mais… Disparu l’invisible de second plan, l’illusion d’optique. Plus rien que le fond blanc, vierge, serein, sans surprise.

Oui, le noir reste la couleur mystérieuse par excellence. Les fantômes en surgissent, sans autre envie que de se faire remarquer.

07:51 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art optique, cinétisme, dessin, géométrie |  Imprimer

Imprimer

12/02/2015

Matinale 1

Jamais jusqu’à présent, Amélie n’avait songé à prendre son imperméable pour aller à la piscine. Pour quoi faire ? Se protéger de trois gouttes d’eau pour ensuite se tremper entièrement dans le bassin. Quelle bizarre idée.

Aujourd’hui, il pleuvait. Non pas une pluie forte et mouillante, mais un petit crachin d’ambiance qui donnait l’illusion d’un aérosol arrosant des bonsaïs. Certes, elle n’était pas mouillée, mais un froid vif la transperçait, entrant sous ses vêtements, collant à la peau jusque sous ses aisselles. Elle marchait pourtant à bonne allure malgré l’étroitesse de sa jupe qui gênait l’ampleur des mouvements de ses jambes. Tricotant plus vite, elle tenta de poursuivre en longeant les murs de façon à être protégée par les gouttières. Mais ce n’était pas ce qui tombait du ciel qui créait cette intense sensation de froid. Non. En réalité, depuis ce matin, la ville semblait figée. Peu de bruits. Peu de mouvements. Tout était noyé dans un brouillard épais se condensant sur le sol. Elle ne voyait pas à cinq mètres. Etait-elle sur la bonne route ? Elle s’arrêta, ne voyant que le blanc des particules d’eau qui s’enfonçaient en elle comme pour la dissoudre. Elle eut le sentiment d’être un morceau de sucre qui fond doucement dans l’humidité. Un léger bruit la rappela à elle-même. D’où venait-il ? Elle ne savait. Un pas, puis deux résonnèrent. Quelqu’un approchait. Elle eut peur tout à coup et se cacha derrière un pilier sous une maison ancienne comportant un auvent conséquent. Elle ne vit qu’une ombre blanche passer sur la voie et n’entendit qu’une toux sèche après son passage.

Enfin, elle arriva à la piscine. Elle entra dans la chaleur qui vous prend à la gorge dans ce type d’établissement, une chaleur moite, lourde, à l’odeur de Javel qui bouche le nez et donne la sensation de s’enrhumer. Dans sa cabine, elle se changea, enfilant un maillot une pièce, étroit et bien taillé, qui lui permettait des mouvements aisés. Elle vérifia que celui-ci cachait bien sa toison, bien qu’elle ait pris l’habitude de raser le superflu. Elle prit sa serviette et se dirigea vers le bassin, grand, presque vide et silencieux. Elle passa la douche obligatoire avec une sensation mitigée de chaud-froid. Regardant l’eau, après avoir posé sa serviette sur une chaise, elle se laissa envahir par son immensité : « Jamais je n’arriverai à tout boire », pensa-t-elle bêtement. Elle resta quelques minutes ainsi, penchée sur le miroir reflétant les ampoules suspendues au plafond, craignant l’immersion dans ce volume qui semblait vouloir l’assimiler. Cela lui rappela la sensation du brouillard de la rue, mais en plus intense et plus intime.

Alors, elle plongea. Le choc de la différence de température la contraignit à nager vigoureusement. A peine émergée à la surface, elle fit quelques mouvements de crawl, légers, cadencés, coulant. Une goutte d’huile tombant dans un verre d’eau. Elle ouvrit les yeux. Les bandes blanches démarquant les couloirs du bassin apparurent indiquant la marche à suivre, imposant une rigueur militaire qui n’était pas pour déplaire à Amélie. Elle considérait cette préparation matinale à sa journée comme un entraînement moral autant que physique. La sensation de lourdeur et de quasi-sommeil fit place à un afflux de testostérone. Elle se sentit grandir, s’allonger, prendre la forme d’un couteau effilé. Elle travailla sa cadence, reprenant sa respiration tous les trois temps, une fois à droite, une fois à gauche, soignant le roulis de son corps sans chercher à tourner exagérément le cou. Elle aimait ce mouvement de balancier imperceptible qui imprimait à son corps une bienfaisante libération de l’immobilisme de la nuit. Se couler dans l’eau, passer entre les gouttes comme un courant d’air, sentir entre ses seins le filet mouvant du courant, lui procurait une sensation de bien-être qui chaque fois hérissait le duvet de ses avant-bras. Arrivé au bout du bassin, elle se sentit prête à aborder la vrille du virage. Elle commença la rotation avant même le mur, profilant son corps immergé, poussant sur ses jambes et se laissa glisser sous l’eau comme un poisson, anticipant en quelques ondulations la remontée à la surface. Elle aimait cet exercice simple qui doit être exécuté avec souplesse et force. Elle l’avait travaillé et se concentrait sur son centre de gravité. Elle ressentit le poids de ses pensées en désaccord avec son équilibre physique et se focalisa sur la respiration. C’est celle-ci qui lui permettait d’arriver au vide nécessaire à la décontraction.

Elle fit plusieurs longueurs avant de ressortir, échauffée, fière de son corps, de sa souplesse et de sa vitalité. En s’essuyant avec sa serviette, elle décontracta quelques nœuds invisibles, mais ressentis. Elle s’assit sur sa chaise, heureuse, prête à prendre sa journée en pleine conscience. L’extérieur et l’intérieur en harmonie, elle se rhabilla et sortit, un sourire aux lèvres, concentrée sur cet espace en arrière de la gorge qui laissait passer un air pur et vivifiant. Elle était nettoyée, vierge de toute impureté. Elle partit à la conquête de la vie.

07:39 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harmonie, décontraction, sensation |  Imprimer

Imprimer

11/02/2015

Le parc Monceau, un dimanche après-midi

Ils courent, hommes et femmes confondus

Ils tournent en ovale, faisant le tour

Du parc encombré d’enfants et de vieillards

Jamais ils ne s’arrêtent. Inatteignables

Ils entrent en eux-mêmes, courant sans pensée

Le regard fiévreux, la jambe tressautant

Bardé de fils pour écouter, pour s’écouter

Pour communiquer, pour ne pas mourir

Quelle est ma tension, où bat mon cœur

Comment je respire, et, si cela m’arrive

Quelles sont mes pensées dans la course ?

Et l’appareil magicien va leur livrer

Une succession de chiffres et commentaires

Qui vont les rassurer : je peux continuer…

Alors ils repartent, pour un dernier tour

Se donnant le courage du vainqueur :

J’ai vaincu ma terreur, je n’ai rien perdu

Ils se donnent quelques distractions

Les hommes regardent les filles transpirant

Les femmes font semblant de ne pas les voir

Les enfants passent sur leurs trottinettes

Les vieillards sont assis, somnolents

Le gardien siffle pour montrer son autorité

Le gamin s’enfuit en courant et riant…

Ainsi va le monde, un dimanche comme les autres

Depuis que ce jardin existe, avec plus d’ombres

Mais toujours autant d’êtres sombres…

Paris éternel les regarde passer

Et rit sous cape d’un sourire chaud

Grâce à l’astre lumineux qui fait vibrer

Le cœur et trembler les sentiments

© Loup Francart

07:15 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

10/02/2015

L'océan et Jean-Jacques Gendron, peintre

La vision de Jean-Jacques Gendron est réaliste. Et pourtant ces quasi-photographies vous procurent une détente poétique extraordinaire. Ne serait-ce pas en raison du mouvement, un mouvement suggéré qui vous lie à la vague et vous fait immédiatement imaginer la suite du mouvement, l’écrasement de la vague sur le sol, l’éparpillement des gouttelettes, la fusion entre l’écume et le ciel tapi derrière la bascule de l’océan. Et vous entendez dans votre conscience sur-aiguisée le bruit de l’effondrement de la vague sur la côte.

Ainsi meurt les grands : ils tombent droits sur leurs pieds avec un bruit d’enfer avant de vous caresser la pointe de l’âme. Ce laisser-aller vous fait chavirer dans le rêve. Vous vous voyez admirant l’étendue des eaux, écoutant le doux ronronnement de l’écrasement des vagues, avec la petite pointe de vinaigre qui vous fait tendre l’oreille et passer votre langue sur vos lèvres.

Et lorsque la nuit tombe, mais que la lumière du soir irise la blancheur de l’écume, vous vous réjouissez de ce spectacle impressionnant : la pluie se déverse sur les eaux et les eaux renvoient leurs larmes vers le ciel. Le grondement de la houle se fait plus discret, vous n’entendez plus qu’un doux murmure rythmé et ne voyez plus que les derniers étirements du ressac sur le sable.

Ci-dessous, le rouleau manque de force, épuisé par cette longue traversée. Il va mourir gentiment, ayant auparavant remué le sable, soulevé les grains durs pour en faire une soupe grattant les aisselles. L’immensité se calme jusqu’à l’horizon, parfaitement plat, sans mouvement, sans une pensée pour vous.

L’eau vous envahit, vous submerge, entre dans vos oreilles, vous fait fermer les yeux, vous empêche presque de respirer. Dans cet état de demi-conscience, vous vous rêvez poisson, spectre, homme-lune, et vous filez à travers les vagues, aplati, étiré, tel un serpent luttant contre plus fort que lui. Pas un abri, les rochers balayés par la force de l’écrasement, vous ne pouvez que vous diriger vers le large, jusqu’à vous noyer dans la masse tranquille des profondeurs.

Merci à ce peintre qui, par un simple tableau, vous fait entrer dans l’immensité froide du ressac un jour d’automne.

Jean-Jacques Gendron expose à la galerie Neel, 2 place des Vosges 76004. Allez-y, vous serez transportés par ces toiles munies des ailes du rêve.

07:31 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, marine, bretagne, odéan, eaux |  Imprimer

Imprimer

09/02/2015

Armagueddon, de Vincent Peirani et François Salque

http://www.youtube.com/watch?v=PY_ESt7C0Rg

Un très bon duo de deux instruments qui, de prime abord, fonctionnent difficilement ensemble. Et là, c’est l’harmonie pure, un fluide sensoriel qui vous courre sur les nerfs et crée un arc électrique entre les deux musiciens ; la blanche rondeur des sons du violoncelle et la lente plainte de l’accordéon.

Car cela commence par une plainte, longue, sensuelle, envoûtante, qui est reprise par les cordes, plus nette, jusqu’à vibrer en sanglots étouffés avant que naisse la danse endiablée, furtive, lancée cette fois-ci par le violoncelle, puis reprise par l’accordéon.

Puis, ensemble, ils mènent leur sarabande, à tour de rôle soliste ou en chœur. Elle est rythmée et s’élance comme une danseuse qui gigote les jambes sans jamais s’emmêler, levant les bras et sautant toujours plus haut sans jamais perdre son harmonie avec les sons.

L’apaisement vient ensuite, méditatif, comme un souvenir perdu qui remonte à la surface, lentement, avec insistance jusqu’à envahir tous les pores de la peau et mourir sobrement, sans bruit, en solitaire.

07:12 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, plainte, duo |  Imprimer

Imprimer

08/02/2015

Acédie

L’homme n’en pouvait plus. Il avait marché toute la journée et le soir tombé. Il s’assit sur la pierre et prétendit n’en point bouger. Elle tenta vainement de l’entraîner à sa suite, sans succès.

Il lui confia son mal : le noir de la nuit correspondait en lui à un noir de l’entendement. Il ne savait ni où il était, ni quel jour il était. Plus rien ne lui permettait de se rattacher à l’espace et au temps. Il attendait la fin de cette acédie avec patience, pensant dans le vide de son encéphale jusqu'au lever du jour.

Errer sans fin dans les plis de son cerveau, parmi les vagues délirantes et blanchâtres, s’enrouler sans tomber entre les neurones, n’est pas une promenade de santé. Il poursuivait en rêve son voyage de la journée, mais sans ressentir la fatigue liée à la pesanteur. Il était dans un état de grâce dans lequel tout devient charme. Le sourire aux lèvres, la pipe à la bouche, il allait sans fatigue, sans prendre garde aux voleurs d’idées à un carrefour de rues. Plus rien dans la caboche et un corps frêle et harassé qui n’offre aucun refuge aux âmes qui errent sans savoir où elles vont. Il poursuivit longtemps ce double de la vie jusqu’au moment où il se sut évadé.

Flash ! Que fait-il dans cette galère ? Il se retourna, ne vit rien que le vide, fit à nouveau demi-tour et ne vit toujours que le vide. C’est sur cette tête d’épingle qu’il persista dans son existence, loin du monde et des hommes, enlacé des circonvolutions du temps et de l’espace.

Bienheureux cet homme qui sut ne pas se poser de question devant l’absurdité de la destinée.

07:14 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, poème, destin, existence, société |  Imprimer

Imprimer

07/02/2015

Peur

Il courût longuement, poursuivi par un chien

Il fut le soleil et la lune et les étoiles

Le vent qui souffle sur les plaines et les collines

L’être suprême et le chien rampant

Qui se poursuivent sans cesser de se haïr

Il plana sur les eaux sacrées du Gange

Il survola la poussière des déserts de Tasmanie

Il s’engouffra dans les grottes de la Cappadoce

Et toujours il sema comme venant de lui-même

L’encouragement et la gloire sur les hommes

Qui peinaient dans la brume ou la chaleur

Dans l’obscurité tenace ou la clarté acide

Dans la soif et la faim des corps fatigués

Oui, il fut le tout et le rien dans ce monde

Sans âme, ni galoches. Il courait toujours

Sans relâche ni découragement, ni même

Une ombre de rancœur envers celui

Qui fit de lui cet animal bizarre

Un sphinx atone et purulent

Rejeté par ceux qui l’exploitent

Pour semer la terreur dans les foules

Peur, tu nous tiens sous ta férule

Et tes barreaux sont doux

A ceux qui t’observent et te haïssent

© Loup Francart

07:33 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

06/02/2015

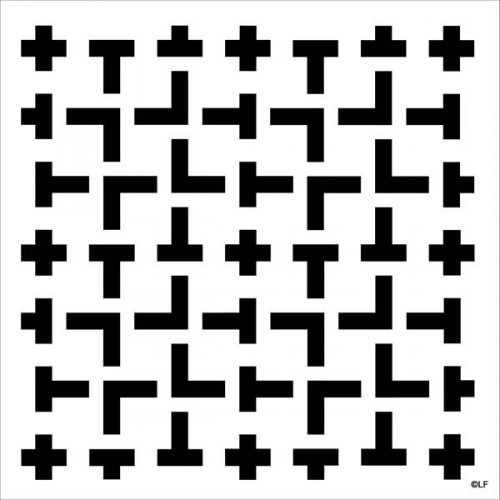

Trouble 1

Au premier abord des points et lignes noires apparaissent entre les signes blancs. On visionne mal le véritable dessin. Il faut faire un effort pour y arriver. On finit par le distinguer, mais reviennent aussitôt les points et lignes noires en surimpression sur le noir. Ce sont les mystères des illusions d’optique. Elles forment une sorte de toile d'araignée derrière le dessin visible. Gardons-les. Elles sont aussi des signes de l’invisible derrière le visible.

Ce dessin est réalisé par un ensemble de droites de deux points séparées par un point et décalées à chaque rangée d’un point, dans le sens de l’horizontal comme dans le sens de la vertical.

07:17 Publié dans 23. Créations peintures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, optique art, dessin, peinture |  Imprimer

Imprimer

05/02/2015

Palais et jardin des marquis de Fronteira

Le palacio de Fronteira a traversé trois siècles sans modification, une des rares propriétés restées dans la même famille. Il est là, magnifique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et sale du temps qui malgré tout passe. Bâti vers 1670 par le premier marquis, à proximité de Lisbonne, il se tapit dans son petit écrin de jardin aux essences diverses et d’azulejos à quatre ou deux couleurs.

D’une architecture italienne, il reste malgré tout portugais par la disposition des jardins et les azulejos qui revêtent presque tous les murs, à l’intérieur et à l’extérieur. Ceux-ci sont exceptionnels par leur nombre et ce qu’ils content. Après une entrée impressionnante composée d’un double escalier, la vision du salon de réception est grandiose. Cette salle des batailles évoque la guerre de Restauration :

La salle à manger est revêtue de carreaux de Delft du XVIIème siècle :

Mais les pièces les plus originales se trouvent à l’extérieur, soit sur la terrasse attenante à la salle à manger,

soit dans les jardins qui s’appuient sur un décor fabuleux où les rois du Portugal sont représentés et reflétés dans une pièce d’eau :

Cela appartient à un passé glorieux, mais nostalgique. A l’image de beaucoup de maisons portugaises, les propriétaires n’arrivent pas à l’entretenir. Quel courage de poursuivre ce rêve et de rester dressé, fier sur les étriers de la renommée, comme cet arbre magnifique du parc :

07:50 Publié dans 15. Voyages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : portugal, château, lisbonne |  Imprimer

Imprimer

04/02/2015

Soumission, roman de Michel Houellebecq

Autant que la littérature, la musique peut déterminer un bouleversement, un renversement émotif, une tristesse ou une extase absolues ; autant que la littérature, ma peinture peut générer un émerveillement, un regard neuf posé sur le monde. Mais seule la littérature peut vous donner cette sensation de contact avec un autre esprit humain, avec l’intégralité de cet esprit, ses faiblesses et ses grandeurs, ses limitations, ses petitesses, ses idées fixes, ses croyances, avec tout ce qui l’émeut, l’intéresse, l’excite ou lui répugne. Seule la littérature peut vous permettre d’entrer en contact avec n’esprit d’un mort, de manière plus directe, plus complète et plus profonde qui ne le ferait même la conversation avec un ami – aussi profonde, aussi durable que soit une amitié, jamais on ne se livre, dans une conversation, aussi complètement qu’on ne le fait devant une feuille vide, s’adressant à un destinataire inconnu. Alors bien entendu, lorsqu’il est question de littérature, la beauté du style, la musicalité des phrases ont leur importance ; la profondeur de la réflexion de l’auteur, l’originalité de ses pensées ne sont pas à dédaigner ; mais un auteur c’est avant tout un être humain, présent dans ses livres, qu’il écrive très bien ou très mal en définitive importe peu, l’essentiel et qu’il écrive et qu’il soit, effectivement, présent dans ses livres. (p. 10 et 11)

Ce roman de Michel Houellebecq est à l’image de son auteur ce que Huysmans est à l’image de François, le héros du livre. Un étrange parallèle, mais qui est bien présent tout au long du livre sans que jamais il n’apparaisse clairement. Par exemple, le naturalisme prôné par Huysmans consiste à donner de la réalité une image précise, même si celle-ci est vulgaire ou immorale. C’est une méthode littéraire proche des méthodes des sciences naturelles puisque, d’après Auguste Comte, l’art obéit aux mêmes lois que la science. Ainsi, Taine s’efforce de découvrir les lois qui régissent la littérature. Il soutient que le contexte de l’œuvre littéraire, c’est-à-dire la race, le milieu naturel, social et politique et même sa date de création en font sa caractéristique et ses traits spécifiques. C’est également la pratique de Houellebecq dans ce roman où le héros, qui n’a rien d’un héros, disons l’habitant du livre, passe, comme dans un rêve, d’une société française supposée décadente à une société réglée et relancée par les lois de l’Islam. L’auteur se pose la question de la foi, bien petitement il faut le dire, sans grande conviction, mais avec sincérité, du moins dans les faits. Il fait preuve du même cynisme que Huysmans. Il soulève les questions et les laisse sans réponse. Ainsi François va dans la vie sans jamais provoquer son destin, le laissant aller où bon lui semble, en spectateur plutôt qu’en acteur. Il en vient à se convertir à l’Islam à l’image de la conversion facile qui consiste à ne dire que les mots suivants : « Je témoigne qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mahomet est l’envoyé de Dieu ».

Ce roman de Michel Houellebecq est à l’image de son auteur ce que Huysmans est à l’image de François, le héros du livre. Un étrange parallèle, mais qui est bien présent tout au long du livre sans que jamais il n’apparaisse clairement. Par exemple, le naturalisme prôné par Huysmans consiste à donner de la réalité une image précise, même si celle-ci est vulgaire ou immorale. C’est une méthode littéraire proche des méthodes des sciences naturelles puisque, d’après Auguste Comte, l’art obéit aux mêmes lois que la science. Ainsi, Taine s’efforce de découvrir les lois qui régissent la littérature. Il soutient que le contexte de l’œuvre littéraire, c’est-à-dire la race, le milieu naturel, social et politique et même sa date de création en font sa caractéristique et ses traits spécifiques. C’est également la pratique de Houellebecq dans ce roman où le héros, qui n’a rien d’un héros, disons l’habitant du livre, passe, comme dans un rêve, d’une société française supposée décadente à une société réglée et relancée par les lois de l’Islam. L’auteur se pose la question de la foi, bien petitement il faut le dire, sans grande conviction, mais avec sincérité, du moins dans les faits. Il fait preuve du même cynisme que Huysmans. Il soulève les questions et les laisse sans réponse. Ainsi François va dans la vie sans jamais provoquer son destin, le laissant aller où bon lui semble, en spectateur plutôt qu’en acteur. Il en vient à se convertir à l’Islam à l’image de la conversion facile qui consiste à ne dire que les mots suivants : « Je témoigne qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mahomet est l’envoyé de Dieu ».

Au-delà de ce lien personnel entre l’auteur et le narrateur du roman, on peut aussi considérer les aspects sociologiques de cette fable qui se déroule dans les années 2020 : l’image d’une France aux hommes politiques décadents et sans consistance, l'image de l'acceptation d'une réalité qui n’est en rien française, l'image d’une Education nationale sans volonté, oublieuse de la civilisation occidentale qui la fit. Au travers des réflexions de François, on perçoit la déliquescence d’une nation par manque d’affirmation de soi. Un endormissement face au volontarisme machiavélique du nouveau pouvoir. Les changements culturels se déroulent sans objection de la part des élites intellectuelles et politiques : à Dieu va, semble dire la nation, sans s’en émouvoir.

Le titre « Soumission » du roman est bien vu. C’est bien de cela qu’il s’agit : la modération devenue le maître mot des politiques se retourne contre leurs promoteurs. L’Islam engloutit le peu de considération que le pays a encore sur lui-même. Cette politique fiction, très personnelle, et romancée à la manière Houellebecq, pleine de réflexions, de morgue, de sexe et dans le même temps d’innocence et de regard neuf, laisse un goût amer, celui d’une société à la fois peu imaginable, mais réaliste, dont l’aveuglement est compensé par la poursuite d’une vie qui semble normale aux élites qui s’adaptent et maintiennent leurs pouvoirs au prix de multiples contorsions. Et les Français dans tout cela, que deviennent-ils ?

07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, livre, soumission, avenir, société, occident |  Imprimer

Imprimer

03/02/2015

En parcourant les dunes

Quand nous partions libres et nus

Vers les lointains pays d’Orient

Et que nous rêvions de ces danses endiablées

Au pied des chameaux bleus

Nous parcourions les dunes

Et chantions inexorablement enlacés

Notre bonheur au ciel jaunissant

Tu me tenais par la main

Et je ne pouvais que te suivre

Prisonnier de ces battements

Que j’entendais dans la résonnance du moi

Nous parcourions les dunes

Assis sur la selle de l’évasion

Sous la nuit chaleureuse

L’ombre de la pure volupté

Nous enlaçait, peau frissonnante

Bouillonnement des enlacements

Le désert avait fait place à la luxure

D’un vert tendant vers le violet

Et de bruns tendres et chauds

Nous parcourions les dunes

Et nous rêvions d’eau en cascade

Et de fraicheur toujours honorée

Nous marchions dans la fange

Des vallées encombrées d’arbres

Aux feuilles persistantes et maigres

Et nous parcourions les dunes

Nous avançâmes plus loin encore

Jusqu’au repos dans les limbes

Après la mort des corps tendus

L’un vers l’autre, inexorablement

Dans la solitude de l’ardeur

Nous atteignîmes le non-retour

En parcourant les dunes

Environnés du blanc brouillard

De nos joies nouvelles

Là nous fermâmes les yeux

Et virent défiler notre avenir

Nous agréâmes cette vision

Et nous nous laissâmes endosser

La responsabilité de cette vie

Que nous menons depuis

Entre la vie et la mort

Etroite, mais combien douce

De frôlements imperceptibles

De nos corps ensorcelés

Main dans la main, nous naviguons

Dans l’air pur de nos aspirations

© Loup Francart

07:09 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

02/02/2015

Le palais de Pena à Sintra (Portugal)

Sintra est une petite ville pleine des mystères du passé. D’une géographie compliquée, elle nous permet d’entrer dans l’atmosphère du romantisme du XIXème siècle. Les princes, et ceux qui avaient fait fortune, bâtissaient de merveilleux jardins et des palais des mille et une nuits. C’est le cas de Pena, château royal qui domine Sintra de sa mousseline colorée, caverne d’Ali Baba à l’intérieur bourgeois.

Cette étonnante construction fut achevée en 1885 par la volonté de Ferdinand de Saxe Cobourg-Gotha, régent du royaume et se caractérise par un mélange de style assez détonnant (gothique, baroque, Renaissance mauresque, manuelin) qui en fait un bâtiment exubérant, conservant également quelques parties de l’ancien monastère.

Une entrée extraordinaire, un arc de Triton orné de féroces monstres marins,

puis le cloître qui appartenait au monastère d’origine

ou encore la chapelle

Des salons extravagants

Gardés par des personnages rocambolesques

Malgré tout, une intimité bourgeoise sympathique

Et un parc de 200 ha dans lequel on voudrait passer la nuit pour errer devant chaque trouvaille décorative et en particulier le chalet de la comtesse Edla.

07:52 Publié dans 15. Voyages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sintra, palais de pena, romantisme, jardin, xix° siècle |  Imprimer

Imprimer

01/02/2015

Lisbonne

En moins de deux heures vous changez de vie. Du stress de la vie parisienne à l’indolence des bords du Tage. C’est un changement d’ambiance imperceptible cependant. Ici, on a le temps, celui d’errer, de rêver, de créer. Aucune urgence ne viendra vous déranger. Alors vous vous laissez aller. Certes vous ne perdez pas vos habitudes. Se lever dans la nuit, regarder par fenêtre dans un silence de sourd. Jamais une voiture ne passera dans la rue encombrée. Vous laissez divaguer votre pensée au fil des pas d’une promenade sans but. Vous passez de palais sublimes et d’églises prolifiques aux refuges misérables.

Lisbonne reste à l’image du tremblement de terre de 1755 : une vallée profonde dans laquelle s’engouffra le tsunami, noyant sous ses flots furieux ceux qui avaient échappé à la destruction des immeubles, une ville où la richesse côtoie la maigre existence du petit peuple. Sa beauté tient à cette avancée sur le Tage, où la place du Commerce s’élargie dans une contemplation des eaux sages où passent d’immenses navires qui dominent les immeubles.

Usons donc nos pas dans cette ville d’escaliers où on se tord les chevilles et on glisse sur les pavés blancs.

07:11 Publié dans 15. Voyages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : portugal, promenade, voyage, rêverie |  Imprimer

Imprimer

31/01/2015

Espérer

L’espoir n’est pas un résultat de notre existence, mais notre existence même. Un désespoir absolu est non seulement incompatible avec notre être comme tel, mais il est inimaginable dans une forme de vie quelconque. Le diable lui-même espère : un peu plus de mal, un peu plus de lucidité. Car espérer négativement, c’est encore de l’espoir. (…) Ainsi la clef de notre destinée est cette propulsion indomptable qui nous incite à croire dans n’importe quelle circonstance, que tout est encore possible, en dépit des obstacles infranchissables et des évidences irréparables.

E.M. Cioran, Exercices négatifs, en marge du Précis de décomposition, Editions Gallimard, 2005

Mais d’où vient cette propulsion dont parle Cioran ?

Ne serait-ce qu’un instinct animal de défense de son corps, ce qui expliquerait la difficile démarche du suicide. Penser non pas l’acte, mais la manière de l’accomplir et pousser si loin qu’on en finit par y croire et devenir capable de le faire.