21/05/2014

Le visage de Dieu, d’Igor et Grichka Bogdanov

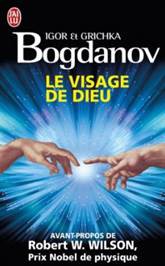

Le livre d’Igor et Grichka Bogdanov, Le visage de Dieu, Grasset, 2010, a soulevé de nombreuses polémiques. Hors de cela, il a un avantage. Il met à la portée de tous les réflexions des plus grands savants actuels sur la naissance de l’univers : le Big Bang et ce qui pouvait être avant celui-ci. Commentant les images de l’univers naissant transmises par le satellite COBE, George Smoot, prix Nobel de physique, s’exclame : « Pour les esprits religieux, c’est comme voir le visage de Dieu ! ». Cependant, aujourd’hui le mystère reste entier. Ce dont nous sommes certains, c’est que l’univers possède un code, les lois physiques, dont l’origine est au-delà de l’univers créé, au-delà du temps et de l’espace qui sont, avec la matière, nés avec l’univers. Paul Davies (The Mind of God, Simon et Schuster, 1992) dit que ces lois ont un caractère abstrait, intemporel, éternel. Il écrit : « J’appartiens au nombre de ces chercheurs qui ne souscrivent pas à une religion conventionnelle, mais refusent de croire que l’Univers est un accident fortuit. L’univers physique est agencé avec une ingéniosité telle que je ne puis accepter cette création comme un fait brut. Il doit y avoir, à mon sens, un niveau d’explication plus profond. Qu’on veuille le nommer « Dieu » est affaire de goût et de définition. »

Le livre d’Igor et Grichka Bogdanov, Le visage de Dieu, Grasset, 2010, a soulevé de nombreuses polémiques. Hors de cela, il a un avantage. Il met à la portée de tous les réflexions des plus grands savants actuels sur la naissance de l’univers : le Big Bang et ce qui pouvait être avant celui-ci. Commentant les images de l’univers naissant transmises par le satellite COBE, George Smoot, prix Nobel de physique, s’exclame : « Pour les esprits religieux, c’est comme voir le visage de Dieu ! ». Cependant, aujourd’hui le mystère reste entier. Ce dont nous sommes certains, c’est que l’univers possède un code, les lois physiques, dont l’origine est au-delà de l’univers créé, au-delà du temps et de l’espace qui sont, avec la matière, nés avec l’univers. Paul Davies (The Mind of God, Simon et Schuster, 1992) dit que ces lois ont un caractère abstrait, intemporel, éternel. Il écrit : « J’appartiens au nombre de ces chercheurs qui ne souscrivent pas à une religion conventionnelle, mais refusent de croire que l’Univers est un accident fortuit. L’univers physique est agencé avec une ingéniosité telle que je ne puis accepter cette création comme un fait brut. Il doit y avoir, à mon sens, un niveau d’explication plus profond. Qu’on veuille le nommer « Dieu » est affaire de goût et de définition. »

Au-delà de l’histoire de ces recherches et des récentes découvertes de la cosmologie, Igor et Grichka Bogdanov tente, sans doute maladroitement, mais toute idée nouvelle est perçue comme maladroite, une explication de ce qui a donné naissance au Big Bang. Faisant suite à l’interrogation de George Smoot (Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi y a-t-il de l’Etre ?), ils posent la question de l’ADN cosmique, ce code de l’Univers au-delà du temps, de l’espace et de la matière.

« L’un des objectifs de la science consiste, pour l’essentiel, à réduire la complexité apparente des phénomènes, à leur donner une explication simple. Si vous ramassez une poignée de neige au creux de votre main, vous verrez très vite que chaque flocon est différent des autres. Certaine sont cristallisés en étoiles, d’autres en hexagones, d’autres encore en cercles parfaits couronnés de six petites pointes : tous uniques, les flocons peuvent être ramifiés d’une infinité de formes, ces myriades de combinaisons vont se résoudre en une réalité très simple, commune à tous les flocons ; il suffit de les faire fondre dans votre mains pour réduite l’infini des figures géométriques à quelques gouttes d’eau ; un soupçon d’hydrogène et un souffle d’oxygène. »

Les auteurs répondent-ils à leur question du chapitre 21, le dernier : d’où vient le Big Bang ? Leur réponse : l’information. Malheureusement cette hypothèse, qui n’est certes pas idiote, est insuffisante pour être prise au sérieux et surtout insuffisamment réfléchie et expliquée, d’autant plus qu’ils ajoutent : « Y a-t-il encore quelque chose au-delà ? Si nous acceptons l’idée que l’Univers est un message secret, qui a composé ce message ? Sans doute l’absence de réponse est-elle écrite dans le message. »

Ont-ils ajouté leur toute petite pierre à la compréhension de notre origine ? Cette réponse semble bien insuffisante et même s'ils apportaient les preuves de leur affirmation, que signifie le terme information ? S’agit-il d’un contenant ou d’un contenu. L’information n’est qu’un terme vide qui ne dit rien du contenu. Ils ont transposé le fait que toute réalité est information pour dire qu’à l’origine de l’univers il y a l’information. Cela rappelle cette affirmation de Proudhon : « Dieu est la force universelle, pénétrée d'intelligence, qui produit par une information d'elle-même, les êtres de tous les règnes, depuis le fluide impondérable jusqu'à l'homme » (Pierre-Joseph Proudhon, Confessions d’un révolutionnaire, Garnier Frères, 1849). Oui, l’information certes, mais laquelle, que contient-t-elle et d’où vient-elle ? Comment aurait-elle pu se fabriquer toute seule ?

07:02 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science, religion, cosmologie, univers, big bang, kant |  Imprimer

Imprimer

20/05/2014

La tourada à Lisbonne, le 14 mai

La tourada est la corrida pratiquée au Portugal, essentiellement à cheval, mais également à pied, sans mise à mort. Trois cavaleiros affrontent chacun un ou deux touros. Aujourd’hui, c’est la réouverture des arênes à Lisbonne et cela promet.

A l’arrivée dans les arènes, ce sont les cris des anticorridas qui créent l’ambiance. Ils sont parqués entre des barrières de grillage et hurlent leur désaccord. Cela n’empêche nullement les acteurs et les spectateurs de poursuivre tranquillement leurs préparatifs : s’échauffer pour les uns, trouver sa place pour les afficionados.

Dans une abiance excitée, les cortesias commencent, c’est-à-dire les défilés des cavaliers, de leurs quadrilhas et des forcados. Tradition oblige, les cavaleiros sont mis en valeur. Ils défilent en montrant le meilleur d’eux-mêmes et de leur monture : petits galops sur place ou mieux, mais tous ne peuvent le faire, au passage. Les spectateurs applaudissent, criant, excités. Les cavaliers font le tour de l’arêne dans le sens des aiguilles d’une montre (c’est curieux comme la plupart des activités humaines dans une surface en cercle se passent de gauche vers la droite et non l’inverse !). Ils font face au public en permanence dans un galop en appuyé très exagéré qui n’a rien à voir avec l’appuyé des reprises de dressage. Ils mettent en évidence l’adresse de leur monture. Celles-ci sont calmes, habituées au spectacle et aux cris. Les cavaliers sont vêtus d'un habit du XVIIème siècle, étincellant. Ils portent beau et sourient à la foule, levant la main d’un geste de danseuse à la Française. Contraste avec les grupos de forcados, jeunes gens habillés en valets qui, en rang dans l’arêne, ne bougent pas. Ils sont tendus, presque blancs, ils tracent au sol des croix de leur pied droit. On sent cette angoisse des premiers instants quand bientôt tout doit se jouer, mais où rien ne se passe encore. Le défilé terminé, le silence se fait. Un trompetiste, à côté du président de la tourada, sonnent les joues gonflées et le teint rouge, le premier tercio. Le cavaleiro entre seul, vient saluer la présidence, fait quelques tours d’échauffement au galop à droite et à gauche, puis se place devant la porte de sortie du tauro. Il fait signe qu’il est prêt. La porte s’ouvre. C’est le silence après les applaudissements et les cris du public qui a salué son cavaleiro. Mais rien ne sa passe. Dans la plupart des cas le taureau hésite à sortir, il faut le pousser, l’exciter avec les capes. Il sort soudain, et voit sur sa droite les capes agitées par la quadrilha du cavaleiro. Il fonce dessus avec célérité jusqu’au péon qui fait quelques passes à la cape, mais qui n’ont rien à voir avec l’art des toreros espagnols. Il a l’air gauche, éloigne le plus possible la cape de son corps et esquive au plus loin les cornes gainés de cuir du taureau. Ces passes sont d’ailleurs considérées comme des à côtés de la tourada et non rien à voir avec la noblesse des passes du torero espagnol.

https://www.youtube.com/watch?v=y0NQZAuxmF0

Le cavaleiro commence alors son travail ou plutôt se livre à son art. Il débute par la Farpa en fatigant le taureau et en l’observant, puis en plantant sur son encolure une farpa, sorte de petite lance qui se détache du manche en libérant un drapeau qui contraint le taureau à le suivre dans ses évitements des cornes. Le cavaliero change alors de cheval et entame le Tercio des banderilles : quelques provocations, quelques tours où le taureau poursuit le cavalier, puis le défi du face à face entre le taureau et le cheval qui charge pour permettre au cavalier de planter ses banderilles. Celles-ci deviennent de plus en plus petites. C’est le moment le plus important de la tourada, une sorte de ballet entre trois volontés, le taureau déjà essouflé et fatigué par les farpas plantés sur son cou, le cheval et le cavalier qui esquivent les cornes au plus près soulevant les cris et applaudissements du public. Certains cavaleiros pratiquent l’art pour l’art, restant très distants vis-à-vis de ce qu’ils font. D’autres jouent avec le taureau, l’esquivent dans la ferveur des afficionados, encourageant le public à applaudir. Certains exagèrent même cette mise en scène, transformant leur prestation en manifestation virile et macho. Le juste milieu est pourtant une fois de plus ce qui émeut le plus : sérieux, équilibre, domination des émotions. Ce fut le cas avec Pablo Hermoso de Mendonza.

https://www.youtube.com/watch?v=xF01AQv4Fw0

Enfin, le troisième tercio est la pega, effectuée par les forcados, une équipe de jeunes gens qui vont arrêter la charge du taureau à mains nus et l’immobiliser. On les sent nerveux, l’angoisse monte sur leur visage, mais aucun ne montrera réellement sa peur dans cet affrontement où la démonstration de courage représente le but ultime, mais non dit, surtout de la part du premier forcado qui défie le taureau à l’autre bout de l’arêne, l’appelle, l’incite à le charger, l’invective jusqu’à ce que celui-ci se tourne vers lui et le charge d’une ultime poussée de fièvre aveugle. Le forcado ne doit pas bouger, il se retrouve à cheval sur la tête du taureau, entre les deux cornes gainées de cuir pour que les autres puissent arrêter celui-ci à mains nus. C’est un instant de silence étonnant après les clameurs entendues lors du tercio des banderilles. Chaque spectateur s’imagine à la place du forcado, attendant la charge, la forçant, se voyant déjà projeter en l’air d’un coup de tête. C’est un instant d’angoisse quand on entend les défits du forcado qui appelle le touro à le charger. Cela ne dure que très peu de temps, mais qu’il doit être long pour les forcados dont certains roulent entre les pattes du taureau et se font piétiner.

La fin du spectacle consiste à faire sortir le taureau hors de l’arène en l’entourant de vaches portant une cloche jusqu’à ce qu’il les suive. Etonnant dernière partie, car on est propulsé en Suisse un siècle en arrière, mais cela fait partie de la tourada.

Deux heures de communion avec la tradition portugaise, un bain d’émotion pure pour l’afficionado, de maîtrise du dressage pour le cavaleiro et de maîtrise de soi pour les forcados. Oui, c’est beau de grandeur ancestrale, d’élégance féminine et d’envolée macho.

07:08 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tourada, corrida, portugal |  Imprimer

Imprimer

19/05/2014

Automobile

C’est ma maison, nous crie

Le sans domicile fixe

Elle est encombrée de paquets

Elle regorge d’ardeur

Car c’est le seul lieu

Où plus rien ne l’atteint

C’est mon apparence

Dit le vantard aimable

Il la brique chaque jour

Pour mettre en évidence

Son indigence personnelle

Mais sa brillance s’efface vite

C’est mon cheval de course

Regarde ce moteur en V

Il ne traine pas des pieds

Oui, il court plus vite

Que son ombre enfumée

Et pourtant elle reste à ses côtés

C’est mon salon à vivre

Chante la dame emplumée

Elle reçoit deux à deux

Converse aimablement

Et part à la première alerte

D’une atteinte à son hospitalité

C’est l’accueil pour le sans patrie

Elle devient droit d’asile

Ile au milieu des terres

Refuge du contestataire

De la femme opprimée

De l’enfant sans parent

Pour les plus simples

Ceux qui n’ont pas de rêve

Qui n’ont pas l’âme d’un poète

Ce n’est qu’un moyen

De faire don d’ubiquité

Ou même de bilocation

Le permis est obligatoire

Pour laisser l’imagination

Concrétiser ses rêves

La réalité nous rattrape

Tournez la clé dans l’antivol

Et partez tous phares allumés

© Loup Francart

07:27 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, locomotion, voiture, vitesse |  Imprimer

Imprimer

18/05/2014

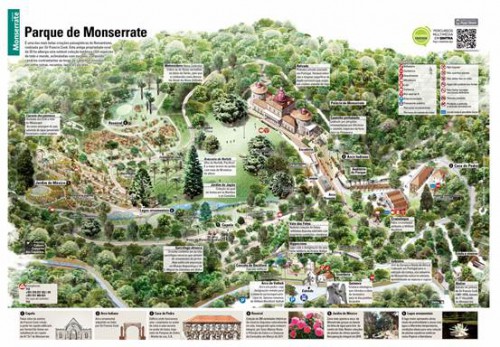

Monserrate, un palais à Sintra

Sintra, l’endroit le plus agréable d’Europe, d’après Lord Byron, une ville côtière, perdue dans la montagne, aux jardins exotiques et pourtant anglais, emplis de surprises, de grottes, d’escaliers. On s’y promène comme dans un rêve, hésitant entre monter ou descendre, toujours entre ciel et terre, baignant dans une atmosphère irréelle, volant au-dessus des platebandes et des lacs artificiels.

Le XIXème siècle est omniprésent, siècle du romantisme, de la passion, de l’exubérance, de la folie architecturale qui mélange les styles, les époques, les continents. Monserrate, un palais de style arabo-indien, digne des grandes heures des colonies anglaises, avec un parc éblouissant, création de la famille Cook.

Oui, difficile à lire, mais cela donne une idée de ce qu’est ce parc sublime, pleins de fausses ruines, d’arbres étonnants, de cascades ruisselantes, de pièces d’eau, de plantes exubérantes. On s’attend à voir au détour d’un chemin une élégante anglaise en robe longue et ombrelle, venir à votre rencontre pour vous conter une vie de voyages, de palais et d’hommes extraordinaires brassant des fortunes en se laissant vivre.

07:24 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : portugal, palais, exotisme, romantisme |  Imprimer

Imprimer

17/05/2014

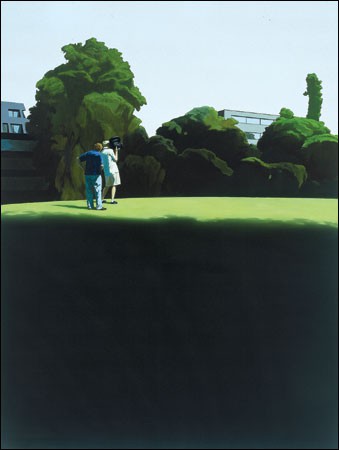

Tim Eitel, peintre allemand

https://www.youtube.com/watch?v=d3MKxh8BJug

De la réalité à une fiction plus forte que le réel ou de la photographie à la peinture. « Il travaille à partir de photographies prises dans la rue et ses toiles deviennent des fictions sobres et minutieuses qui représentent des personnages solitaires au milieu d’espaces sans noms, mais toujours ancrés dans une réalité contemporaine » (France Culture)

Autre réalité toujours anonyme : un bord de mer, mais est-ce sûr ? Un personnage, une jeune femme, très réelle, qui se noie dans ce paysage et semble errer depuis des jours. Son regard est attiré par l’eau qui reflète le ciel.

Là c’est l’ombre qui produit l’effet insolite de la toile. Une ombre qui envahit la moitié inférieur de la toile et presque toute la partie supérieure. Deux trous dans ces ombres, le green qui marque son territoire stable sur lequel les deux personnages se trouvent et le ciel, pur, presque blanc. Et ce contraste crée toute l’ambiance du tableau.

Ils s’échappent du monde et fuient en ramant vers l’inconnu. Mais on ne sait de quoi il s’agit. Un mur ou une ouverture sur une autre dimension ?

C’est beau de suggestions latentes. Cette simplicité devient enchantement et transcende la réalité.

07:11 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, réalité, fiction, peinture |  Imprimer

Imprimer

16/05/2014

Le fado

Profitons de ce voyage à Lisbonne pour nous imprégner de la culture portugaise. Et qu'y a-t-il de mieux que le fado pour cela!

https://www.youtube.com/watch?v=mpdUMVESHoU

Langueur et éclat, mélancolie et rugosité, harmonie et sanglots violents, tels est le fado, un chant obscur, donnant l’ivresse des contrastes, qui raconte le destin de chaque Portugais et, in fine, le destin de tout un peuple.

Son nom vient du latin fatum « destin » et le verbe fadar en portugais signifie prédestiner. Apparue entre les années 1820 et 1840, cette forme de chant était celle des marins qui partaient pour le Brésil. Ce n’est qu’entre les deux guerres mondiales qu’il se développe dans sa forme actuelle. C’est un chant entamé à la volée, improvisé, sincère, criant et criard, racontant les souffrances et les rancœurs du peuple. Il devient une forme de liberté et lutte contre l’Etat totalitaire. Puis il acquiert les galons de la notoriété et le fado devient une forme de chant caractéristique du Portugal, jouée et chantée par des artistes professionnels comme Amalia Rodrigues.

https://www.youtube.com/watch?v=uFgctURyGp4&list=RDqHBk5g_Ei38

« Silencio, que se vai cantar o fado ! » (Silence, on va chanter le fado !) Il commence par une introduction de guitare, puis s’élève la voix du chanteur ou de la chanteuse, et l’on est pris par cette voix rauque et pure dans les aigus, qui se balance entre le découragement, la tristesse et la rage, l’espoir.

Le fado c’est l’amour sauvage, la mélancolie farouche, la mort apprivoisée.

07:48 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture, musique populaire, guitare |  Imprimer

Imprimer

15/05/2014

Monde(s)

Il y a deux mondes

L’un, extérieur, s’ouvre sans difficulté

Il apparaît à l’œil

Au sortir de la nuit

Et vous vous y agitez

Comme un poisson dans l’eau

L’autre, intérieur, se cache en vous

Vous ne le savez pas

Et le jour où vous prenez une longue-vue

Pour admirer votre moi

Vous trouvez un monde inconnu

Derrière une barrière franche

Comment l’avez-vous enjambée ?

Vous l’ignorez

Ce nouveau monde est là

En vous, ouvert lui aussi

Tel un puits sans fond

Vous tombez sans parachute

Vous errez dans votre propre moi

Sans connaissance du paysage

Et un ange s’empare de vous

Vous prend dans ses ailes

Ralenti votre chute

Vous aide à contempler

Ce vide immense et lumineux

Où vous respirez l’air chaud

Qui s’échappe du brûleur

Par petits à-coups

Vous vous élevez dans l’air

Surchauffé de bonheur

Jusqu’à vous diluer dans l’azur

Et oublier ce moi

Qui vous encombre

Dans l’autre monde

Désormais plus besoin des béquilles

Du savoir et de l’expérience

Tout vous est donné

Dans cette ascension

Qui commence par une chute

Le tout et le rien se rejoignent

En un équilibre miraculeux

Vous êtes libre

Sans vous soucier de liberté

© Loup Francart

07:01 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

14/05/2014

Certaines n’avaient jamais vu la mer, roman de Julie Otsuka

L’immigration des Japonais aux États-Unis commence à Hawaï en 1884 puis s’étend à la Californie. Cette population, essentiellement masculine, constitue la main-d’œuvre des domaines agricoles de la côte Ouest. Par leur travail et leur organisation communautaire, les nouveaux immigrés acquièrent des terres4 et parviennent à une certaine prospérité qui ne tarde pas à inquiéter les fermiers blancs. Des ligues anti-japonaises se constituent rapidement pour s’opposer au « vol » des meilleures terres, à la « peaceful penetration in continental United States » pour le compte de l’empire japonais. Ainsi, le débarquement des « picture brides », de 1910 à 1921, femmes japonaises qui ne connaissent de leur futur mari que la photographie, est perçu par ces ligues comme une tactique de colonisation. L’immigrant apparaît comme un envahisseur dont le but est de faire main basse sur les possessions des Blancs. (Élise Prébin, « Mémoire des camps américains. L’exemple japonais », Ateliers [En ligne], 30 | 2006, mis en ligne le 15 juin 2007, consulté le 08 mai 2014. URL : http://ateliers.revues.org/91 ; DOI : 10.4000/ateliers.91)

communautaire, les nouveaux immigrés acquièrent des terres4 et parviennent à une certaine prospérité qui ne tarde pas à inquiéter les fermiers blancs. Des ligues anti-japonaises se constituent rapidement pour s’opposer au « vol » des meilleures terres, à la « peaceful penetration in continental United States » pour le compte de l’empire japonais. Ainsi, le débarquement des « picture brides », de 1910 à 1921, femmes japonaises qui ne connaissent de leur futur mari que la photographie, est perçu par ces ligues comme une tactique de colonisation. L’immigrant apparaît comme un envahisseur dont le but est de faire main basse sur les possessions des Blancs. (Élise Prébin, « Mémoire des camps américains. L’exemple japonais », Ateliers [En ligne], 30 | 2006, mis en ligne le 15 juin 2007, consulté le 08 mai 2014. URL : http://ateliers.revues.org/91 ; DOI : 10.4000/ateliers.91)

Julie Otsuka nous raconte l’aventure de ces jeunes femmes japonaises envoyées aux Etats-Unis pour se marier à un inconnu : Sur le bateau nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n’étions pas très grandes. (…) Sur le bateau, nous nous interrogions souvent : nous plairaient-ils ? Les aimerions-nous ? Les reconnaîtrions-nous d’après leur portrait quand nous les verrions sur le quai ? (…) Sur le bateau chaque nuit nous nous pressions dans le lit les unes des autres et passions des heures à discuter du continent inconnu où nous nous rendions ? Les gens là-bas, disait-on, ne se nourrissaient que de viande et leur corps était couvert de poils. (…) Sur le bateau nous ne pouvions imaginer qu’en entendant l’appel de nos noms, depuis le quai, l’une d’entre nous se couvrirait les yeux en se détournant – je veux rentrer chez moi – mais que les autres baisseraient la tête, lisseraient leur kimono et franchiraient la passerelle pour débarquer dans le jour encore tiède. Nous voilà en Amérique, nous dirions-nous, il n’y a pas à s’inquiéter. Et nous aurions tort.

Le livre décrit certains moments de leur vie : la première nuit (Cette nuit-là, nos nouveaux maris nous ont prises à la hâte. Avec douceur et fermeté, sans dire un mot.), les blancs (Ne t’approche pas d’eux, nous a-t-on mises en garde. Et si tu y es obligée, sois prudente.), les naissances (Nous avons accouché sous un chêne, l’été, par quarante-cinq degrés. Nous avons accouché près d’un poêle à bois, dans la pièce unique de notre cabane par la plus froide nuit de l’année.), les enfants (Nous les déposions doucement dans les fossés, des sillons, dans des paniers d’osier sous les arbres.), les traitres (On parlait d’une liste. De gens enlevés au milieu de la nuit. Mais tout cela se passait ailleurs.), le dernier jour (Certains des nôtres sont partis en pleurant. Et certains en chantant. L’une avait la main plaquée sur la bouche parce qu’elle avait le fou rire. Certaines étaient ivres.) , les disparitions (Les japonais ont disparu de notre ville).

Chacune de ces situations étaient différentes selon le mari, la région, la fortune de chacune. Elles se tiennent les coudes, mais chacune fonde sa famille, jusqu’au jour où elles doivent partir. La guerre est là, contre le Japon. Tout est dit doucement, avec chasteté, sans arrière-pensée, comme détaché de la réalité qui n’est pas la hauteur de leur espérance.

Un beau livre de par son style d’écriture incantatoire et poétique. Un livre dont il ne faut pas attendre une histoire, mais des prises de vue tantôt sordides, tantôt drôles, tantôt heureuses. Il ne s’y passe rien, mais ce sont toutes les vies de japonaises qui passent devant nos yeux et partent, oubliées. Julie Osaka raconte à sa manière cet épisode qui n’est pas à la gloire des Américains.

07:33 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, prix femina |  Imprimer

Imprimer

13/05/2014

La boite à musique

« Entrez, entrez, Messieurs-Dames ! » Il entra sans savoir pourquoi. Il se promenait sur l’avenue Pratel lorsqu’il se heurta à une foule massée autour d’une porte d’immeuble. C’était un cube tout simple, une construction sans beauté ni même forme. Pourtant tous semblaient espérer entrer. Au-dessus de l’entrée il y avait une pancarte : « Participer au concert, devenez musicien. » N’ayant rien à faire de cette après-midi ordinaire, il se laissa convaincre de faire la queue pour savoir ce qui pouvait se passer dans ce cube.

Enfin ! Il approchait de l’entrée. Un curieux appareil filtrait les prétendants. Certains étaient rejetés et ressortaient par une autre porte quelques mètres plus loin. Les autres étaient guidés vers un couloir étincelant et lisse qui s’étirait sans qu’on puisse en voir le bout. La personne devant lui arriva à hauteur de la machine. Il introduisit son doigt dans une petite ouverture, entra la tête dans une petite alcôve et appuya sur un bouton, Un tremblement perceptible le parcourut. Il était classé musical et entra dans le couloir. A son tour. Il fit de même. Il introduisit son doigt dans l’embrasure. Rien ne se passa. Il entra sa tête dans l’alcôve. Tout était noir. Le bruit des conversations s’estompa. Un silence impressionnant. Il appuya sur le bouton avec appréhension. Il sentit son doigt danser sans qu’il ne puisse rien faire et des bruits étranges lui parvinrent. C’étaient des résonnances singulières, des harmoniques insolites, peu en accord avec ce qu’on appelle normalement musique. Il pensa à une plainte collective, mais dont on distinguait chaque son individuellement, de manière très claire, une vibration infime, mais pure, si pure qu’elle le libérait de toute pensée. Une lumière verte s’alluma progressivement dans l’alcôve, dévoilant une entrée pourvue de nombreux escaliers. « Suivant ! » Il avait passé l’épreuve et pouvait entrer dans le cube. Au tournant du couloir, une boutique distribuait des résonophones. Il le passa sur l’épaule comme ces sacs à dos à une seule bretelle et introduisit les deux embouts dans ses oreilles. Poursuivant son chemin, il pénétra dans le hall de l’immeuble. Quelle agitation. Des gens montaient et descendaient sans cesse des escaliers pourvue de paliers où ils s’entassaient avant de repartir vers le haut ou vers le bas. Des lumières assez vives apparaissaient, s’effaçaient, coulaient entre les escaliers, avec un rythme précis. Les patients (d’où tenaient-ils cette appellation ?) suivaient le rythme avec grâce, un sourire aux lèvres, concentrés. Parfois, certains se regroupaient sur plusieurs étages, formant une sorte de chapelet et leur sourire s’élargissait en une transe passagère. Puis chacun repartait vers le haut ou le bas, à droite, jamais à gauche. Si on les suivait du regard, on bouclait le tour du hall et on revenait au point de départ, mais pas forcément à la même hauteur. Tous avaient l’air de savoir parfaitement ce qu’ils avaient à faire. Ils n’hésitaient pas. Monter, à droite, descendre d’un étage, remonter de deux étages et redescendre sans pause ou encore en s’arrêtant sur un des nombreux paliers affectant chaque escalier.

Il se souvint d’un cours de sciences naturelles dans lequel des souris parcouraient des tubes transparents et pouvaient choisir leur destination. Elles étaient gratifiées de petits courants électriques si leur choix se portait sur la gauche. Alors elles tournaient, tournaient jusqu’à ce qu’elles meurent d’épuisement. Quelques générations plus tard (il avait fallu attendre plus d’une année pour le constater), ces souris ne pouvaient plus marcher droit devant elle. Les pattes de gauche avaient forcies, celles de droite s’étaient tassées. Le laborantin n’était jamais arrivé à reproduire le phénomène inverse et les souris préféraient mourir sur place plutôt que tourner à gauche. Personne ne comprenait ce phénomène, une sorte d’aimantation pour la droite, repoussoir de toute velléité gauchère.

Il se laissa faire par le mouvement qui s’imprimait dans sa tête. Il montait, descendait, s’arrêtait sur tel palier, repartait, avançant vers la droite imperceptiblement. Peu à peu, il se sentit plus léger, plus en forme. Il commença à transpirer, mais très légèrement. Il devait accélérer parfois et d’autres fois ralentir, jusqu’à s’arrêter pendant de petites pauses. Puis il repartait, seul ou avec d’autres, vers un nouvel épisode. Il parcourut quasiment tous les étages, de haut en bas, de gauche à droite, jusqu’au retour au point de départ. Il était soulé, repu, rafraîchi, débarrassé de tout souci, le visage étincelant de bonheur, comme saisi d’une fièvre bienfaisante. Sans qu’il s’en rendit compte, il fut dirigé vers une salle plus petite, à l’éclairage réduit, munie de sièges confortables. Il s’assit, sans un regard pour ces voisins, ferma les yeux et s’endormit aussitôt. Mais était-ce réellement le sommeil, plutôt une sorte de rêverie éveillée qui le maintenait sans volonté. La séance commençait. Il vit d’abord comment s’opérait le choix des patients à l’entrée. Les lignes des empreintes digitales entraient en résonnance. Si cela ne se produisait pas, le passant était rejeté sans explication. Le résonophone ne laissait pas entendre de musique. Il permettait de créer la musique. Le patient ne l’entendait pas, mais il suivait les directives de la partition sans qu’il puisse s’y opposer. Il montait, descendait, s’arrêtait, accélérait, ralentissait, sans même avoir l’impression d’obéir à des ordres précis. Tout ce qu’il faisait lui procurait une grande sensation de liberté. Et il vit l’envers du décor, une petite pièce sans fenêtre où plusieurs techniciens étaient assis face à de nombreux cadrans et boutons qu’ils tournaient dans un sens ou dans l’autre selon des ordres précis. Un chef d’équipe tenait une sorte de baguette de sourcier et s’agitait en cadence en suivant un cahier ouvert devant lui. On montra certaines pages couvertes de signes : des lignes parallèles sur lesquelles se promenaient des ronds noirs ou blancs, généralement pourvus d’une queue dressée vers le haut ou le bas. Certaines se tenaient par la main, formant une sorte d’échelle horizontale qui pouvait se prolonger jusqu’à un rond sans queue qui marquait une pause. Il ne comprit pas grand-chose devant cette petite usine concentrée dans laquelle chacun semblait savoir exactement ce qu’il avait à faire. Parfois, un technicien levait les sourcils, comme sous l’effet d’une sorte de transe. D’autres fois, l’un d’eux se concentrait plus profondément, l’œil vif, le geste délié et entamait une sarabande endiablée. Les autres le regardaient, semblaient approuver, admiratifs de ces mouvements singuliers. Ils s’entendaient bien et donnaient un sentiment de sécurité et de puissance inhabituel.

Le noir se fit dans la salle et une étrange musique le contraint à se concentrer. Il ne put résister. Elle s’empara de lui à tel point qu’il ne savait plus où il se trouvait. Aucun repère visuel et les repères auditifs changeaient sans cesse. Son siège se mit à bouger. Il montait et descendait au rythme de la musique. Il fut pris de vertige. Il se laissa aller, enivré, goûtant cette détente involontaire jusqu’à la fin du morceau. Repu, il récupéra quelques instants. La lumière se fit dans la salle. Il fut invité à sortir. D’autres personnes attendaient leur tour. Il se retrouva dans la rue, encore mal remis de cette expérience étrange, mais somme toute agréable. Le ciel lui parut plus bleu, les rues plus propres, les gens plus souriants, le quotidien plus avenant. Il était passé dans la machine à laver les humains, inventée par les anges qui s’ennuyaient au paradis et qui faisaient de la musique pour se distraire.

07:20 Publié dans 43. Récits et nouvelles, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, société, réalité, rêve |  Imprimer

Imprimer

12/05/2014

Frissons

Cela vous démange et tous les poils se hérissent au simple regard. Comment s'en débarrasser ? Avez-vous vu comment font les chevaux ? Ils émettent un tremblement si subtil et rapide que toute mouche posée ne peut que repartir. Alors ne posez vos yeux que subrepticement, en intervalles espacées, à votre guise. L'ivresse vous prendra. Dans quoi vous noyez-vous ?

© Loup Francart

07:12 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, optique art, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

11/05/2014

L'élégance

L’élégance est-elle synonyme de nostalgie ?

L’élégance trahit-elle un manque de confiance

Ou permet-elle de vivre dans l’ombre du recul ?

Elle est la grâce sans fioriture, froide et altière

Elle regarde le monde sans dédain caché

Mais elle rassemble une indifférence hautaine

Elle est la marque des hommes et des femmes

Qui respirent différemment, plus sûrs d’eux

Et qui vont dans la vie avec l’apparence

Du chat qui tombe d’une fenêtre ouverte

L’élégance, c’est ce geste de la main gantée

Qui dessine dans l’air des volutes parfumés

On sent d’instinct cette odeur sans faille

Fraîche, veloutée, sans faux pli ni faux col

Qui transforme l’être en encens inconnu

L’élégance se cache sous ce regard aiguisé

L’œil franc et solide de l’innocence retrouvée

Elle flotte sur la brume des impressions

Sans s’entacher d’attitudes et de poses

Elle se réfère à une vision lointaine

Et marche sans souci vers ses derniers jours

Certes, l’élégance a des échasses dorées

Elle se tient sans autre forme de procès

Raide et souple, vivante et lointaine

Elle ne soupçonne pas ce vide immense

Qui la différencie des habitudes sauvages

Elle ne cherche pas à communiquer son bien

Elle procède d’un tremblement léger, sans défaut

Et chacun, à voir cet aplomb de marbre

Cette démarche ailée coulant sur le trottoir

Ce sourire désarmant, sans arrière-pensée

Ce remuement du bras en souplesse naturelle

Cette mèche de cheveux jaillie du chapeau

Ce basculement des hanches nourri de certitude

Ressent encore au fond de l’être échaudé

Ce pincement subtil envers la féminité

Car l’élégance est féminine, ronde et avisée

Elle se targue de caresses non dites

Elle s’ouvre sans le dire aux autres

Elle va dans le monde les yeux ouverts

Marche sans faille jusqu’à l’ultime théâtre

Sans crainte et sans reproche, vivante et vraie

Avec l’assurance et l’ambivalence sereines

Du passant qui va et vient sans voir l’autre

Coulant son regard sur l’objet de ses rêves

Oui… L’élégance, c’est ferme et doux…

© Loup Francart

07:07 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

10/05/2014

Le mal noir, roman de Nina Berberova (Actes Sud, 1989)

Alia est jeune. Elle s'est installée pendant plus d’un mois dans la chambre d’Evguéni qui ne désirait qu’une chose, se rendre aux Etats-Unis. Si quelqu’un habite pendant un mois au moins avec quelqu’un d’autre, il peut poursuivre la location sans nouveau bail et sans augmentation de loyer. Alors elle n’hésite pas et s’installe chez Evguéni. Ils s’observent : Elle fumait pensive et silencieuse. Je la regardais. Tout son corps semblait allongé, comme si on l'avait tiré vers le haut. Elle avait des cheveux lisses et courts, des oreilles étroites, un visage ovale, un cou légèrement trop long. Son teint, blanc ou plutôt pâle, était d’une pureté, d’une netteté particulières, et tout entière elle paraissait limpide : ni ses yeux ni son sourire ne laissaient place à l’ambiguïté ni à l’énigme. Sans doute, cela venait de ses yeux noirs, de ce regard clair qu’elle posait sur les choses et, par moment, sur moi.

Et il part pour l’Amérique, sans un regard en arrière. Oui, il regrette Alia, mais rien ne le ferait rester.

Aux Etats-Unis, il trouve un emploi de secrétaire : Votre travail (…) consistera à taper à la machine ma correspondance, en deux langues, et à vous occuper de mes affaires. J’ai deux procès, l’un ici, l’autre en Europe. Ma femme vit en Suisse, je paie toutes mes notes. J’écris mes mémoires. Il faut trier mes archives, classer, ranger dans des dossiers… Ma fille qui vit avec moi refuse de m’aider.

Il fait connaissance avec Ludmila. Elle se livre peu à peu. Elle l’invite à monter chez elle. Ils parlent. Ils se revoient. Je pensai à elle, à cette féminité qu’elle n’avait jamais dévoilée, enfouie au plus profond de son âme, et qu’elle me montrait à présent. A quoi bon ? Qu’allais-je en faire ? Ils se voient chaque jour. Elle se transforme, s’épanouit : Vous savez, Evguéni Petrovitch, avec vous je ne suis plus la même. Personne ne me reconnaîtrait à présent. C’est parce que vous n’avez pas du tout peur de moi. Vous n’imaginez pas le bonheur que c'est de ne pas faire peur.

Et pourtant, elle aussi, il va la laisser partir. Elle lui demande de l’épouser : Epousez-moi, épousez-moi pour toujours. Ne voyez-vous pas que je suis bien avec vous ? Et vous savez pourquoi ? Parce que je change, je deviens authentique comme jamais je le fus, et drôle, surtout maintenant, en cet instant. Ne dites pas non. (…) Vous n’avez peur de personne, pas même de moi. Et vous êtes très heureux.

Une histoire banale, terriblement banale. Un homme qui ne sait pas ce qu’il veut. Deux femmes qui apprécient sa présence. Et pourtant, il part sans regret. Il part trouver la vraie vie. Il pense ne pas la vivre. Je vais vivre pour voir ce que ça donne. Puisque même les morts ressuscitent parfois, alors pourquoi pas moi, qui suis vivant ?

Ce petit livre d’une centaine de pages a un parfum subtil d’innocence, de bonheur caché, de rencontres malicieuses. Le parfum d’une vie banale, d’une vie dont le charme se résume à l’écoulement du temps. C'est vrai, Nina Berberova, pourtant née en 1901 à Saint Petersburg, est très actuelle dans sa manière d'écrire.

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, roman, départ, vie, société |  Imprimer

Imprimer

09/05/2014

Nocturne n°1 de Frédéric Chopin, interprété par Valentina Lisitsa

http://www.youtube.com/watch?v=c94nySKKoWE

Quelle magnifique entrée du thème balancée par l’accompagnement de la main gauche qui rythme le sujet très libre de la main droite. En un instant nous sommes plongés dans un autre monde, un monde sans souffrance. Trois notes, très simples, une montée d’un ton et sa descente, vous font pénétrer dans le mystère de la création. Votre âme se dévoile, elle devient vivante en vous, elle vole autour de vous et vous entraîne vers les cieux enchantés de l’ignorance de soi-même. Vous n’êtes plus qu’une bulle d’oxygène, enivré d’air pur et vous criez d’aise, fermé au reste du monde.

Disons-le, Valentina Lisitsa vous caresse le fond de l’oreille, avec une douceur inimaginable, en un rythme parfait, avec une retenue légère de la mélodie sur son accompagnement de la basse qui met en évidence cette sensibilité inimitable du compositeur. Chopin est bien le roi des vrais romantiques, un romantisme à l’accent de sincérité et de vigueur qui vous plonge dans les affres d’une imagination débordante et qui vous lave entièrement le cerveau. Le rythme s’accélère, toujours aussi chatoyant, mettant en évidence la volonté ferme du compositeur d’une emprise sur vos sentiments, jusqu’à vous laisser pantelant avec un final qui revient à la paisible certitude du commencement.

04:47 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, romatisme, piano, pologne |  Imprimer

Imprimer

08/05/2014

Site Loup Francart

Je viens d'ouvrir un site Internet consacré à la peinture, la poésie et la réflexion artistique.

Vous le trouverez à l'adresse suivante :

http://www.loup-francart.com/#login

Il contient les catégories :

* Actualités : exposition en cours ;

* Peintures

* Numériques

* Poèmes

* Reflexart : réflexion sur l’art

* Biographie

* Contact

Alors, allez faire un tour sur le site !

07:07 Publié dans 21. Impressions picturales, 22. Créations numériques, 23. Créations peintures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art cinétique, optique art, poésie, poème, écriture, art |  Imprimer

Imprimer

07/05/2014

L'enfant rieur

Assis, à genoux ou encore debout

Ils attendent comme les lapins à leur terrier

Le dernier rayon de soleil de cette journée

Ignorants et béats ou bien proches d’être fous

Pourtant le jour fut actif, même endiablé

Tout fut fait pour te retourner

Le pivert te cassa la tête sans rien trouver

Tu poursuivis sans même nous regarder

Merci aux farfadets, aux lutins et aux gnomes

Ils choisissent leurs grands électeurs

Parmi la population de leurs grands hommes

Et que choisissent-ils : l’enfant rieur !

N’oublie pas, Marie, le bain bouillonnant

Pris au matin du troisième et dernier jour

Libérée de ton ombre, tu t’avançais en chantant

T’adressant au peuple en dernier recours :

Fraiche, jolie malgré tout, jeune encore

Je vous avertis du grand danger

Tous nous redeviendrons la terre foulée aux pieds

Alors pourquoi tant d’efforts ?

Merci à tous pour ce séjour amincissant

La lame du rasoir a tranché

Plus ne sera comme avant.

Alors quel enfant rieur accepte de nous guider ?

© Loup Francart

07:15 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

06/05/2014

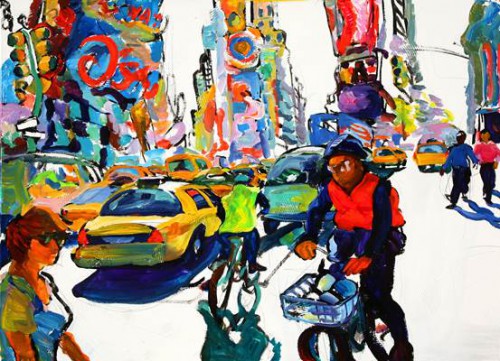

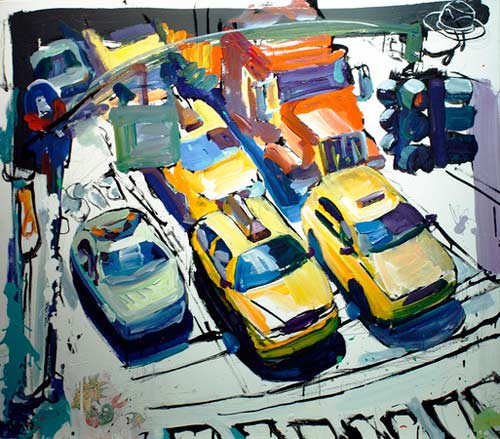

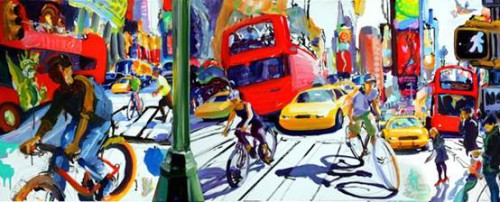

Tom Christopher, peintre de New York

Le bruit en premier lieu, le mouvement en second lieu, la valse des éclairages et des publicités en troisième lieu. Une atmosphère, un cri du cœur et, parfois, un regard blasé. C’est New York, vu par Tom Christopher, un américain qui expose à Paris galerie Taménaga, 18 avenue Matignon.

Il peint parfois en noir et blanc, comme pour une vision double, un angle dans le passé, l’autre dans l’avenir. Les bruits en sont atténués, mais restent présents. L’agitation ne cesse pas, mais le spectateur prend du recul. C’est comme le cinéma muet, vrai, mais avec lunettes psychologiques.

New York devient un terrain de jeu, un monde virtuel que l’on regarde en clignant des yeux : que de fièvre, d’inquiétude, de soucis emmagasinés dans ces lignes et ces couleurs. Elles attendent le changement de couleurs, prêtes à bondir au-delà du passage pour piétons, emplies de fureur contenue. Cette trépidation vous prend à rebrousse-poil, la peau se hérisse jusqu’au passage au vert… Et vous poussez un soupir de soulagement.

Et toujours la fureur de vivre, l’élan vital, l’exaltation du mouvement. Il n’y a pas un instant de repos. Ce terme n’existe pas à New York. Les yeux doivent vous sortir de la tête.

Et pourtant, c’est le même artiste qui peu auparavant peignait la ville avec l’âme du peintre sur chevalet en jeune homme bien ordonné dans sa tête. Que lui est-il arrivé ?

Et encore quelques années plus tôt, il peignait bucoliquement dans une campagne loin de tout bruit.

Il a trouvé sa voie en faisant table rase. Voilà un homme qui explore toutes les solutions !

"Tom Christopher has become to American painting what Count Basie or Duke Ellington became to American popular music, not completely jazz but owning much to Charlie Parker and Charles Mingus."

(Dr. Louis Zona, Director and Chief Curator, The Butler Institute of American Art, Youngstown). Ohio

07:56 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, urban expressionism, art, bruit, couleurs |  Imprimer

Imprimer

05/05/2014

Une femme

Elle se tut. Plus rien ne pouvait la faire parler. Elle le regardait, horrifiée. Pourquoi lui parlait-il de César, cet homme qui fit le tour du monde sur un canot pneumatique. Il était mort une nuit d’été, sur une plage, après avoir traversé le Pacifique. On ne le retrouva que quinze jours plus tard, quasiment momifié par le soleil ardent. Il s’était étouffé avec sa langue qui avait grossi par manque d’eau potable. Au bord de la mer !

Elle l’avait connu à San Francisco, plus exactement à Sausalito. Il jouait de la guitare sur la plage, seul, chantant parfois ou plutôt fredonnant, à la manière de Glenn Gould, pour se donner du sentiment. Il l’avait vu, s’était levé, était allé vers elle, l’avait regardé dans les yeux et avait déposé sur ses joues deux baisers tendres. Ils s’étaient assis, il avait repris sa guitare et joué une passacaille de Bach. Elle avait été conquise et était restée avec lui.

Cet homme, César, jouait sans cesse. Le jour, la nuit, il faisait entendre sa complainte et les larmes montaient aux yeux de ceux qui l’écoutaient. Il faisait surgir dans la tête des auditeurs des images captivantes d’îles lointaines, aux falaises inaccessibles, où chacun se trouvait seul face à lui-même, sans peur. Quel réconfort, se voir tel que l’on est sans avoir crainte de souvenirs pénibles. Etait-ce des souvenirs d’ailleurs ? Sûrement pas ! Plutôt une nostalgie d’un passé révolu, une ombre sur la réalité qui doublait le vrai souvenir. Cette musique transformait les pensées, donnait de l’intelligence à ceux qui n’avait pas fait d’étude, rendait beau les hommes et les femmes médiocrement chatoyants, accordait à chacun un plus indéfinissable qui le transformait.

Mais César, un jour, sans crier gare, s’arrêta de jouer. Il perdit la délicatesse de son toucher, l’arrangement des notes entre elles qui charmait ceux qui l’écoutait, ce pincement au cœur qu’il apportait à tout un chacun, gratuitement. Que s’était-il passé ? Il ne sut le dire. Il pleura longuement sur cette perte, mais rien n’y fit. Il partit même en pèlerinage, espérant une faveur du ciel. Mais celui-ci resta muet et inactif. Elle vécut difficilement ces moments de découragement. Elle tentait de l’accompagner, de le soutenir, lui racontant des histoires d’amour et de bonheur. Mais rien ne consolait le musicien de la perte de son talent. Un matin, il lui dit :

– Je vais partir loin d’ici. Dieu m’a abandonné. Je dois tenter de le retrouver, même si j’y perds ma vie.

Elle aurait bien voulu le retenir, mais rien n’y fit. Il acheta un canot pneumatique, fit quelques provisions et un soir, alors que la nuit commençait à tomber, il lui dit au revoir de deux baisers tendres sur les joues, fermant ainsi les instants de bonheur dans une boucle du temps, une bulle intègre qui ne s’ouvrirait plus.

Elle apprit par le journal télévisé qu’il avait traversé l’Atlantique à bord de son zodiac et avait essuyé une tempête. Elle avait regardé sa photo, celle d’un homme usé, presqu’hagard, mais encore jeune et vert. Elle avait pleuré, mais elle savait qu’il était inutile de vouloir renouer. Il cherchait Dieu et il ne le trouvait toujours pas.

Il erra longuement le long des côtes d’Afrique, descendant jusqu’au Cap en plusieurs mois de mer. La photo montrait un homme amaigri, les cheveux rares, mais le regard toujours aussi brûlant. Comment fit-il pour gagner l’Australie ? Personne ne le sait. Un jour, elle vit César, à moitié nu, la peau tannée et parcouru de crevasses, à côté de son canot à Peppermint Grove Beach au sud de Bunbury, entouré de personnes qui le regardaient d’un air admiratif. Bien qu’affaibli, il gardait sa fierté rude qui le distinguait des autres. Il dut cependant se reposer plusieurs mois avant de reprendre la mer pour la grande traversée. La télévision annonça son départ. On le vit monter dans son canot, donner des coups de rames et s’enfoncer dans la brume. On n’entendit plus parler de lui pendant plusieurs mois, jusqu’au jour où le petit écran montra son cadavre desséché, les yeux ouverts sur le monde, raide et beau d’insolite et de désespoir.

Elle pleura quelques jours cet amour qui l’avait entraîné à partager avec lui plusieurs années. Elle rêva de plages inaccessibles, de mers démontées. Elle entendit la nuit des cris d’épouvante, elle eut soif chaque soir avant d’aller dormir, ou, au moins, se reposer sur un lit de fortune. Elle entendit une voix qui lui criait : « Viens, viens, viens… » Elle rencontra celui qui avait connu César lors de son périple. Elle l’écouta, le regarda et sa décision fut prise. Le lendemain, elle acheta un canot pneumatique, dit adieu à quelques amis, regarda une dernière fois le Golden Gate Bridge, et rama sans un regard en arrière, la musique plein la tête, les yeux rougis et le cœur léger. On ne la revit plus. Aucune trace d’elle ne fut retrouvée. Qu’est-elle devenue ? A-t-elle trouvé ce que César cherchait ? Nul ne le sait. Une chapelle fut érigée sur un promontoire. Une plaque gravée annonçait : « Elle n’a cru qu’à Lui, en un homme ou en Dieu ? »

07:14 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, nouvelle, littérature, insolite |  Imprimer

Imprimer

04/05/2014

Le peintre

Cet homme qui ne connaissait rien à la peinture, se dit un jour : « Comment créer un monde que l’on est seul à regarder et qui vous fait vivre dans le bonheur ? » Eusèbe avait beaucoup lu, il jouait de la musique sur un vieux piano, il s’essayait à la poésie, laissant les phrases chanter en lui avant de les transcrire sur des feuilles volantes. Mais tout ceci ne lui donnait pas un toit, un abri dans lequel se réfugier pour savourer la vie. Certes, il connaissait le monde. Il avait même voyagé non seulement en France, mais en Europe, en Afrique et en Amérique. Mais jamais il n’avait trouvé un monde à sa mesure dans lequel il glissait en douceur et laissait la vie s’écouler comme un fleuve.

Il fut entraîné un jour, par un ami, dans une exposition de peinture. Celui-ci lui expliqua que lorsqu’il allait à une exposition, il revêtait son plus beau costume, se parfumait, se peignait et entrait dans la salle d’exposition comme un jeune marié entre dans la chambre conjugale. « C’est une autre monde dans lequel j’entre en catimini. J’y respire à l’aise. J’y croise des gens différents, le regard clair, émerveillés de la richesse des couleurs, ensorcelés par la puissance des traits. Et tout ceci s’ordonne autour de moi. Je fabrique ma maison princière et j’y erre en toute liberté. » Eusèbe s’interrogea : « Quel bel exemple du bonheur. Environné de ce que l’on crée ou qu’un autre crée pour soi, la vie devient une patinoire sur laquelle on glisse jusqu’à la chute finale. On traverse les jours sans connaître les affres de la solitude. On reçoit plus qu’on ne donne, sauf si l’on est soi-même artiste. » Eusèbe décida de s’initier à la peinture. Mais il ne savait quel type de peinture choisir et comment s’initier.

Le lendemain, il choisit soigneusement le musée dans lequel il tenterait de faire connaissance avec la peinture. Un musée d’art classique ? Oui, il connaissait cette peinture sereine, ces paysages sublimes, ces visages expressifs. Mais cela ne le sortirait pas de son monde réel. Il serait un double dans la copie d’un monde connu. Il choisit de sortir des sentiers battus. Un art non figuratif, mais pas complètement abstrait à la manière des tachistes ou des informels. Un art qui s’ouvre sur des paysages irréels, à peine esquissés, que l’on invente en soi en les regardant. Un art d’intuition, un chemin que l’on ouvre et qui vous laisse partir seul sur la route de l’imagination. Cela devint un jour nouveau, qui allait lui dévoiler l’inénarrable : le cocon dans lequel il pourrait laisser sa vie s’écouler avec bonheur. Il revêtit non pas un costume et un pardessus, mais un pantalon chic et sport et un blouson de peau, doux et malléable. Il voulait être flexible, ne rien attendre de ce qu’il connaissait. S’il l’avait pu, il y serait parti nu. Mais la pudeur restait plus forte que l’envie de nouveauté.

Après avoir payé, devant un guichet translucide, à un personnage transparent, il avança vers l’entrée tendant son billet au préposé qui le déchira en deux et ne lui en rendit qu’une moitié. « Ça commence bien ! », se dit-il. Mais il voulait entrer dans un autre monde et peu importait ce qui se passait dans ce monde-là. Il avança et marcha le long des murs, regardant les toiles exposées, laissant son regard s’insinuer d’un tableau à l’autre.

Rien. Il ne se passait rien. Eusèbe avait décidé, avant même de franchir la porte du musée, de se mettre devant un tableau et de le regarder jusqu’à ce qu’il entre dans celui-ci et le comprenne. Mais encore fallait-il trouver le tableau à contempler. Si son regard n’était pas attiré, son esprit le serait-il ? Vraisemblablement non. Il attendait d’être flashé, de sentir ses cheveux se dresser sur sa tête, d’être pris de tremblement sacré. Et rien de tout cela n’arrivait. Il errait dans le musée sans autre impression que celle de la chaleur qui y régnait. De guerre lasse, il s’assit devant un tableau où des objets enchevêtrés dansaient sans souci de plaire. Ce n’était pas encore du cubisme, ni même de l’abstrait, mais un mélange d’ordre et de désordre, de papiers à musique, de journaux sans titre, de guitares cassées et d’autres objets plus difficiles à identifier. Ombre et lumière, contraste et faux fuyant, il rassemblait les singularités de la peinture moderne, sans que rien cependant ne lui fasse impression. Mais Eusèbe était fidèle à ses promesses. Il avait dit qu’il resterait quatre heures devant un tableau ou au moins jusqu’à ce qu’il ait compris. Alors il resta, regardant le tableau, sans penser à rien de précis. En attente... puis en ouverture… puis en goûteur d’impressions et de sensations.

Il observait cette guitare dont le manche branlant ne pouvait plus résonner d’aucune note. Il examinait cette main qui courrait sur les cordes sans les toucher. Il contemplait le corps désarticulé du musicien et le vit se déhancher en rythme lent. Il scrutait cette invitation à la danse sans comprendre pourquoi elle émanait du tableau. Il devint ce guitariste dont il ne voyait pas le visage, mais dont le corps exprimait la tendresse et la force. Les notes résonnaient en lui, s’imprimaient dans ses sens. Chaque couleur prenait une signification musicale, émettait une mélodie, transperçait son appréhension, lui donnant une approche virtuelle et vivante d’une réalité inexistante. Il était la musique, il était la joie des résonnances, il n’était plus qu’un magicien qui pénétrait dans le cœur et l’âme des autres pour y jeter l’étincelle de la création.

Quelques instants plus tard, il se réveilla, se tâta, se regarda comme s’il flottait entre deux eaux. Il vit le tableau qui étincelait dans cette salle du musée et écrasait les autres. Depuis ce moment, quand il entre dans un musée, il ne cherche pas à apprécier tous les tableaux. Il porte un regard d’ensemble, puis passe devant chacun d’eux, jusqu’à ce qu’il trouve celui qui lui parle, qui le transforme, qui l’éblouit. Il en cherche les raisons et chacune de ces raisons l’éclairent sur l’art pictural. Cette impression simultanée de vide et de plein, de couleurs et d’absence de réalité, il l’entretient, la fait naître en lui, l’analyse jusqu’à ce qu’elle rayonne et le comble d’une joie sans mesure. Peu importe de quel type de peinture il s’agit. Le sujet peut être totalement abstrait ou figuratif, ancien, moderne ou contemporain. Ce qui compte, c’est ce sentiment d’évasion qui le transporte vers une compréhension globale du monde, instantanée, amoureuse et divine.

Le lendemain, Eusèbe pénétra chez un marchand de couleurs, acheta des tubes, un cadre sur lequel il pourrait tendre une toile, un pot de peinture blanche qui servirait d’apprêt. Il rentra chez lui, ferma les yeux et vit le tableau se dessiner, les formes s’imprimer devant sa rétine, s’emplir de couleurs. Il commença à peindre dans une joie et une liberté qu’il n’avait jamais connues. Désormais il pouvait, les jours difficiles, s’abriter dans sa maison colorée et partir loin des soucis du monde.

07:12 Publié dans 11. Considérations diverses, 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, création, art, émotion, impression |  Imprimer

Imprimer

03/05/2014

L'âme

Si vous ouvrez le dictionnaire

L’âme serait un principe...

Celui-ci serait-il réel ou imaginaire ?

Est-ce un axiome qui participe ?

Alors pourquoi certains l’égarent ?

Ont-ils une poche secrète

Ou errent-ils, fumant leur cigare

En attente de révélations indiscrètes ?

D’autres la vendent au diable

Et courent le monde, nus

Leur ombre devient falsifiable

Ont-ils été ou ne sont-ils plus ?

Et toi, individu ou créature

Sens-tu en toi ce double aimable

Devenu ta réelle signature

Et qui te rend si fiable

L’âme, personne ne la touche

Aucun ne la voit des yeux

Mais si tu pars à la retouche

N’oublie pas ce double irrespectueux

Il est toi-même et mieux

Il t’encourage et prend son envol

Va avec lui sans crainte d’adieu

Il fait de toi un bénévole...

Sur terre comme au ciel

Où donc loge-t-on l’âme

Dans un corps immatériel

Ou dans le cœur d’une femme ?

Ne pleure plus, ô mon âme

Tu peux quitter la chair

Ne crains pas la césure de la lame

Abandonne ce triste partenaire !

© Loup Francart

07:10 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

02/05/2014

L’art contemporain, une manière de communiquer ou de se différencier

Dans un petit livre intitulé « André Masson », Hubert Juin (Le musée de poche, 1963) écrit : Tout se passe comme si l’homme contemporain, lassé par le prodigieux galop de l’art de peindre refusait dorénavant de mettre son cœur dans l’objet de sa contemplation. Ou, du moins, s’il met son cœur dans l’objet de sa contemplation, c’est en secret, au centre d’un domaine préservé et réservé : l’œuvre d’art ne lui est plus un moyen de communiquer, de retrouver les autres et le monde, mais au contraire de se séparer. Il ne contemple plus un tableau dans la chaleur de se trouver, par cela même, des semblables ; il le contemple pour s’enchanter de sa différence, de sa séparation. La peinture (…) lui devient occasion de fuir, permission de démissionner de l’œuvre commune (œuvre commune qui, elle, n’étant point œuvre d’art, devient l’extérieur même). Contemplant dans sa solitude, c’est plus de sa solitude que s’enchante le spectateur que de l’œuvre.

Notons d’abord que cette réflexion est quelque peu ambiguë. Hubert Juin parle-t-il du peintre ou du spectateur ? A la lecture de la dernière phrase, on constate qu’il évoque le public. L’art moderne (cela a été écrit en 1963) serait ainsi plus l’occasion, pour ceux qui entrent dans les galeries, d’être en retrait de la vie sociale que d’entrer en relation avec l’autre. L’art classique, entendez l’art qui reproduit la réalité, est un art de réjouissance en commun de la beauté de la nature, de l’homme et de la civilisation. Il ouvre à la convivialité ou, au moins, à la compréhension commune de cette réalité. L’art moderne, que chacun peut comprendre comme il l’entend, à sa manière, devient un art qui divise, qui individualise. Il n’exclut pas forcément, mais il ne rapproche pas par une entente commune d’un même thème. Le seul rapprochement qu’il procure est un rapprochement d’esthète, c’est-à-dire d’amateurs qui seuls peuvent comprendre la peinture actuelle. Les autres, ceux qui ignorent l’art moderne et contemporain, ne peuvent accéder à la sublimation de cette compréhension. L’art moderne fabrique donc une élite, fière de l’être qui s’enchante de sa différence, de sa séparation. Et cette élite se fabrique son propre langage, sa propre explication de l’œuvre. Elle communique non pour retrouver les autres, mais pour montrer qu’elle a une vision différente, qu’elle est seule à pouvoir interpréter l’œuvre et à l’apprécier.

Pour l’artiste lui-même, en est-il de même ?

J’ai la pudeur de penser que l’artiste, qu’il soit contemporain ou des siècles passés, ne pose pas la question de cette manière, du moins pour une majorité d’entre eux. Certes, un certain nombre d’artistes, autoproclamés ou reconnus puisqu’ils gagnent de l’argent, ont la même approche que leur public : l’art le montre différent, supérieur pourrait-on dire. L’artiste est un éclaireur qui offre à ses contemporains une nouvelle vision du monde que le public se doit d’accepter et de suivre. Ainsi la valeur de l’œuvre n’est plus dans l’œuvre, mais dans l’idée qu’elle représente : une vision particulière et unique. Cependant, n’en était-il pas de même pour l’artiste classique, même si celui-ci se doit d’entrer dans la vision commune et d’y exceller. L’artiste, pour s’affirmer, doit apporter malgré tout un style particulier, même dans l’art classique. Mais ce style ne concerne que sa peinture et non sa vision de la vie. En fait, moins l’art exprime la réalité, plus l’artiste cherche à imprimer sa vision du monde dans son œuvre. N’est-ce pas bizarre ?

Mais pour la plupart des artistes, l'art n'est pas dans l'idée de l'art et, au-delà, du monde, mais dans la joie physique et spirituelle de peindre. C'est une respiration qui lui permet d'exister, qui n'a rien à voir avec une philosophie, quelle qu'elle soit. Et même si cette joie ne transparaît pas tous les jours dans la vie d'artiste, elle illumine les jours et accomplit l'homme. C'est cela qui permet à l'artiste de continuer à exercer son art.

07:14 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, artiste, classique, moderne, contemporain, esthétisme, philosophie de l'art |  Imprimer

Imprimer

01/05/2014

L'homme sans monde

Il y eut un homme, mais était-ce réellement un homme, qui vivait dans le monde sans être de ce monde. Il reçut le don de découvrir en lui le double du monde. Parfois il ne savait plus où était celui-ci. Ce qu’il voyait derrière la vitre de son être, était-ce le monde ou un rêve éveillé, ou bien, inversement, ce qu’il rêvait en lui, cette immensité sans forme, était-ce la réalité ? Il lui arrivait d’errer pendant plusieurs jours dans des paysages désertiques, sur des plateaux perdus, en bordure du monde sans jamais trouver la fin, cet abîme qui engloutit la peur. D’autres jours il vivait normalement. Ce décollement de son être disparaissait. Il était là, bien présent, buvant et parlant comme tout un chacun. Il exerçait même un métier, peintre de trompe-l’œil. Il vivait rarement au même endroit et s’arrêtait là où une vaste demeure avait besoin de ses soins : peindre des perspectives enchantées de fleurs et de feuillages qui conduisaient le regard si loin qu’il se perdait.

C’est ainsi qu’il découvrit son don, si l'on peut appeler ainsi ce privilège ou cette fatalité. Descendu de son échafaudage, il reculait pour vérifier la perspective de son œuvre. Il s’y noya en un clin d’œil, aspiré par un chemin qui s’enfonçait dans une forêt où l’on devinait une lueur lointaine, une source attirante vers laquelle on tendait les mains. Il passa de l’autre côté et contempla la pièce démesurée dans laquelle il travaillait. Il ne se vit pas. Il commença à marcher dans cette immensité, s’éloignant de son ouvrage. Il ouvrit une porte, puis une autre et ne reconnut pas le monde tout en étant dans le monde. Il portait son regard en lui et voyait l’extérieur. Quand il comprit ce qui lui arrivait, il tenta de se détacher de ce rêve qui lui collait à la peau. Il sentait bien cet enfermement derrière une cloison transparente et, au-delà, la réalité de la vie. Mais il ressentait dans le même temps une liberté infinie, une paix dégagée de tout souci. Avançant la main vers cette cloison, il en ressentit la résistance, comme une toile d’araignée qui entourait son doigt tendu et qui ne cédait pas. Dans le silence de ce monde intérieur, il voulut crier. Mais rien ne vint. Le cri se perdit dans une atmosphère privée d’air. Il tenta de parler. Rien, le silence dans un jour sans fin. Alors il marcha, marcha, marcha pour sortir de ce double, toujours accompagné de son enveloppe translucide qui laisse voir le monde réel, mais insaisissable. Epuisé, il finit par s’endormir au pied d’un arbre, sans avoir atteint le fond du tableau, ce point dans la forêt qui marque la limite du possible. Il se réveilla dans son état normal. Il ouvrit la bouche et gémit. Il entendit ce son plaintif et sut qu’il était à nouveau dans le monde.

Ce devint un jeu pour lui de sortir du monde par cet espace qui semblait auparavant impénétrable et qu’il peignait sans grande application, comme un brouillard doré, sans forme. Désormais, il s’appliquait, imaginait des formes nouvelles, des prismes redondants, des quartz étincelants, des glaces qui renvoyaient leurs images vides. Il reproduisait, sans en avoir conscience, cet état de l’univers dans lequel il était entré un jour, par inadvertance. Ce n’était pas des univers parallèles, sans point de contact entre eux. Ils pouvaient se confondre en lui, tantôt réels, tantôt irréels. Mais où était la réalité ? Il ne rencontrait jamais un autre être humain. Quelques animaux parfois, des plantes à profusion, mais l’essentiel se composait de minéral, envoûtant, multicolore, enchevêtré.

Or, un jour comme il errait dans ces paysages désertiques, il rencontra un autre homme. Il le salua fort civilement. L’autre fit de même. Ils tentèrent de se parler, mais aucun son ne se faisait entendre. Ils prirent le parti de s’écrire, sortant de leurs poches papier et crayon.

– Que faites-vous là ? demanda-t-il. J’erre depuis des années dans ce monde et n’y ai rencontré personne. Vous êtes le premier être vivant que j’y vois.

– Je suis Hugh Everett[1], inventeur de la décohérence quantique. Vous venez de découvrir qu’on peut exister dans deux lieues à la fois, dans le même temps. Non pas deux lieues de notre monde, mais deux lieues qui semblent parallèles. De plus vous pouvez les visualiser en même temps, ce qui est un avantage énorme que je n’ai pas. Depuis ma mort en 1982, je n’ai jamais vu un homme et encore moins le monde tel que je le connaissais.

L’auteur sait bien qu’Everett a interprété le paradoxe du chat de Schrödinger par la théorie des mondes multiples. Mais le peintre des trompe-l’œil l’ignorait. Il ne connaissait que son expérience, un monde intérieur aussi prégnant que le monde extérieur. Everett prétendait que c’est la nature de l’observateur ne percevant que notre univers qui empêche de concevoir toutes les possibilités prévues par la théorie quantique.

– Je vais vous faire une confidence, lui dit Everett. Dieu n’accepte pas la mort. Elle n’est qu’une projection dans un autre univers dont les caractéristiques dépendent de la vie vécue sur terre. Ainsi, l’homme qui saute par la fenêtre pour en finir avec la vie se retrouve dans un autre univers avec les mêmes angoisses qu’il n’a su résoudre. Mais l’homme qui comprend cette situation, se délivre du voyage dans les multivers. Il est, par lui, avec lui et en lui, seul et incluant tous les univers.

[1] Hugh Everett est un physicien et mathématicien américain, né le 11 novembre 1930 à Maryland ou Washington DC et mort le 19 juillet 1982 à McLean (Virginie). Il est célèbre pour son hypothèse des mondes multiples en physique, également nommée interprétation d'Everett.

07:07 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décohérence quantique, mondes parallèles, peinture, trompe-l'oeil |  Imprimer

Imprimer

30/04/2014

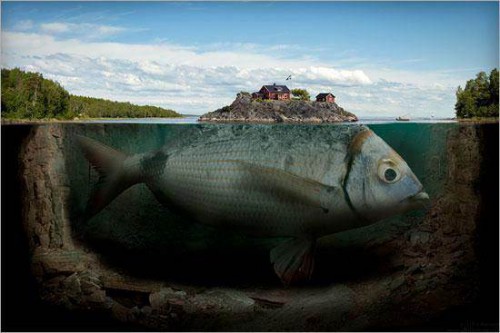

Surréalisme 2

Un sèche-main que l’on met en marche avec une petite claque sur la joue et qui s’arrête avec un baiser sur la paume…

Un plongeon au cœur de sa propre maison, dans une intimité silencieuse. Seules les bulles font prendre conscience de l’existence. Parachutée dans le monde, tombée du haut de sa délicatesse, elle se retrempe dans ses souvenirs avant de regagner la surface.

Le rêve d’une nuit de chaleur : s’installer sur une île, pas trop loin de la côte, pour plonger dans l’eau fraîche.

N’ouvre surtout pas les yeux sous l’eau, cela fait peur !

Alors mieux vaut se laisser happer par l’inhabituel totalement déjanté, et vivre isolé dans la cabane au bout du ciel. Mais que personne ne s'avise de faire une partie de tennis !

07:53 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, surréalisme, photo |  Imprimer

Imprimer

29/04/2014

Désir

Il te prend en un instant

S’imposant sans crier gare

Et te transporte dans les affres

D’un vouloir exacerbé

C’est une frustration sans fin

Une exaltation incontrôlable

L’irruption d’une démangeaison

Jusqu’à l’assouvissement

Ce peut aussi être une aspiration

Vers d’autres cieux et nuages

Une échappée enchanteresse

Jusqu’à la chute sans filet

Le désir peut durer

Il conduit à la folie

Il zappe l’intellect

Et te réduit à l’objet

Tu soupires et pleures

Ta liberté perdue

Ce poids sur ton cœur

Te coupe de l’inattendu

Comment t’en débarrasser ?

Sors à minuit sous la lune

Invoque l’inspiratrice des songes

Et laisse les larmes couler des yeux

Elle t’accordera sans peine

La délivrance des pauvres

Et t’éloignera de ton désir

Dans la possession du rêve

© Loup Francart

07:37 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

28/04/2014

Un homme remarquable

Je ne sais quelles sont les raisons qui m’ont amené à penser à ce professeur de philosophie que nous avions l’année du bac. Très certainement, il m’a donné le goût de la réflexion. C’était un homme remarquable, à la fois professeur de philosophie et de physique dans les classes de terminale. Il maniait les concepts scientifiques avec autant d’aisance que ceux de philo. Sa salle de classe était une petite pièce qui n’avait qu’une fenêtre qui donnait sur un puits de lumière, sans autre paysage que le mur d’en face à 2 m de distance. Nous étions serrés ; des tabourets permettaient de s’assoir devant des tables en fer, gondolées. Mais peu nous importait, on entrait dans le salon de Mme de Sévigné, dans la chambre d’un philosophe ou dans le laboratoire d’une université américaine.

Nous l’avions surnommé Einstein. Il s’appelait Monsieur Moréas. Il portait comme lui des cheveux crépus en envol autour de sa tête. Il se laissait pousser une petite moustache. Il marchait lentement en raison de son âge, un peu courbé, mais ses réparties étaient fulgurantes et drôles. Nous l’écoutions religieusement, subjugués par son verbe. Il disserta un jour sur la femme enchanteresse du monde : « La femme est une amphore, serrée à la taille, s’élargissant aux hanches, sans angles droits, une courbure parfaite, façonnée pour la procréation. La femme est la poésie de la terre, elle nous donne le goût de vivre par sa simple beauté naturelle. » Nos camarades jeunes filles en rosissaient quelque peu gênées, mais fières de cet hommage du vieux professeur.

Il nous éclaira sur l’origine du monde, nous parlant du Big Bang, étrangeté à l'époque, tout en gardant le mystère de la création présent dans son discours. Il nous initia à la pensée logique, à l’imagination créatrice. Homme complet, il avait un sourire charmant dont il usait lorsqu’il disait quelque chose de personnel et le plus souvent en plaisantant. Sa pensée était profonde, mais il parlait comme s’il disait des choses banales et nous ne soupçonnions pas les trésors qu’il nous divulguait.

Nous l’avons tous remercié à la fin de l’année. Je n’ai qu’un regret, c’est de ne pas l’avoir revu. La jeunesse oublie, préoccupée par son entrée dans la vie adulte.

07:57 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, connaissance, enseignement, éducation, science, philosophie |  Imprimer

Imprimer

27/04/2014

Le mystère de l’art

L’art est voisin de l’amour et de l’amitié. Il crée les mêmes sensations et sentiments, c’est-à-dire une communion intime entre l’œuvre et le spectateur ou l’auditeur. Non seulement l’artiste a fait naître une œuvre au monde, mais pour tous ceux qui entrent en communion avec elle, elle renaît en lui.

Le mystère de l’art, c'est cette naissance permanente de l'œuvre dans l’être intime. Car c’est bien un mystère qui n’a rien à voir avec l’appréciation intellectuelle, sentimentale, financière, sociale ou mondaine d’une œuvre quelle qu’elle soit. Non, j’appelle œuvre d’art ce qui me prend aux tripes, m’envahit d’un courant d’air frais et me parfume de volutes enchantées. Cela ne s’explique pas, mais cette chaleur du cœur et ce vide de pensée est la marque de l’art. Cette emprise est la même que celle de l’amour et de l’amitié. C’est un sentiment de communion intime entre deux êtres.

L’œuvre devient vivante, se meut en puits sans fond qui s’ouvre sous les pieds et vous contraint, pour votre plus grand bien, à sortir de ce moi qui vous encombre. Vous entrez dans l’univers, vous planez entre les constellations, admirez la circulation des planètes. Vous prenez de la valeur à vous oublier. Vous vous enrichissez sans effort. Ce tremblement léger de votre être aspire à une osmose encore plus grande. Vous n’êtes plus, vous êtes de l’autre côté du miroir, vous êtes l’œuvre, sur la pointe de diamant d’une interpénétration éclairante. Pas un regard, ni à droite, ni à gauche. Rien ne doit vous distraire de cette communion. Cela demande de la concentration, mais elle vient d’elle-même. Et ce souffle d’air frais vous nettoie, vous sanctifie, vous rend autre, meilleur, moins compliqué, plus vrai.

Je suis parce que tu es et tu es parce que je suis.

07:01 Publié dans 11. Considérations diverses, 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, esthétisme, amour, connaissance |  Imprimer

Imprimer

26/04/2014

Musée de la sculpture en plein air (2)

Ce musée voit loin dans l’avenir, même s’il se situe en bord de Seine, près de la cathédrale de Paris. C’est ainsi que l’on peut y contempler ce satellite, sorte de soucoupe volante devenue inerte, tombée du ciel, mais conservant sa courbure parfaite apte à séduire les physiciens. Elle s’appelle Abstraction et a été conçue par Marta Pan en 1969.

Ce musée voit loin dans l’avenir, même s’il se situe en bord de Seine, près de la cathédrale de Paris. C’est ainsi que l’on peut y contempler ce satellite, sorte de soucoupe volante devenue inerte, tombée du ciel, mais conservant sa courbure parfaite apte à séduire les physiciens. Elle s’appelle Abstraction et a été conçue par Marta Pan en 1969.

Quelques pas de plus et c’est une sorte de monument funéraire qui s’offre en toute dignité à la vue du passant. Mais seul le rêve est enterré là, debout, dressé dans le froid de l’hiver. Il se laisse caresser, a la peau douce et m

Un bon gros bloc de granit, sculpté. Mais la pierre est si dure qu’il est difficile d’aller au-delà d’une sorte de bas-relief sur chacun des côtés. Néanmoins les deux morceaux s’enchevêtrent avec tendresse comme peuvent le faire un homme et une femme en mal d’affection. Quel plaisantin ce Rugerro Pazzi qui l’a sculpté en 1979.

Pour les amateurs d’espace, voici la station d’écoute des ondes venant du fin fond des temps. Elle a la charge de percevoir non pas ce qui se passe dans notre monde, mais ce qui s’est passé avant même qu’apparaisse l’homme. Cela fait une sculpture moderne, simple, légère et mystérieuse. Mais quels sont ceux qui se trouvent dans la boite ronde, les écouteurs sur les oreilles ? Seul le sculpteur peut le dire, mais son nom a disparu pour l’éternité.

Et voici le spectre d’une nouvelle race d’hommes. Il se détache sur le ciel, empli l’espace de sa force tranquille et bien que vacillant sur sa jambe fluette, il proclame sa puissance. C’est l’œuvre d’un roumain, Sorel Etrog, et elle s’appelle Fiesole (1967).

Admirons enfin la musique sourde ce cet étrange instrument, sorte de cor futuriste dans lequel il ne faut mettre les oreilles sous peine de devenir sourd. Il est démonté, c’est vrai, et ces pièces éparses font rêver : quel géant mélomane pourrait s’installer et écouter la voix lointaine des habitants d’autres planètes. C’est une sculpture de Micha Laury, né en Israël. Elle se prénomme « Mind Accumulation » (1968).

07:53 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sculpture, art moderne, musée, mai 68 |  Imprimer

Imprimer

25/04/2014

Partir

Nous dis-tu tout ce qui compte pour toi ?

L’oiseau bavard et le bruissement de l’eau

La grâce des femmes et la force des hommes

La dure réalité et l’enchantement du rêve

Nous dis-tu tout ce qui motive ton désir d’agir ?

Illuminer ton chemin et lui donner un but

Approfondir l’inconnu et sauter dans le vide

Caresser la matière et t’ouvrir l’esprit

Ne nous dis pas ce qui te glace

Tes échecs en tendant les bras à l’infortune

Tes regrets de ce que tu n’as pas fait

Ta froideur devant qui vient à toi

Laisse tomber ton bagage trop lourd

Libère-toi de cet encombrant voile

Qui obscurcit ta vision et ta marche

Et part nu sans un regard en arrière

© Loup Francart

07:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

24/04/2014

La maza, de Patricio Cadena Pérez

http://www.youtube.com/watch?v=5YT_dlWw5q8&list=UUCXpMqfV5bos-JTzm1iONpg

On pense à une danse magique alors que ce n’est qu’une complainte, la complainte du carrier qui frappe de sa masse le roc de la carrière.

Et l’on est pris par ce chant surgi des ans. Il secoue l’émotion et conduit à l’amnésie. Alors on écoute sans penser. On se laisse guider par la complainte et l’on passe un moment inédit, un moment hors du temps et peut-être même de l’espace.

Une fois de plus Patricio Cadena Pérez nous séduit par son authenticité.

07:21 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, guitare, chant, amérique latine |  Imprimer

Imprimer

23/04/2014

Loup Francart, à la galerie Marc Hachem

J’expose plusieurs toiles à la galerie Mark Hachem 28 place des Vosges 75003 Paris, de 10h30 à 19h00 à compter du vendredi 18 avril pour deux semaines.