26/08/2012

L'amour

L’amour est une bulle d’air chatoyante et enivrante dans laquelle on entre sans prendre garde. Dès l’instant où l’on s’y trouve, le monde disparaît. A deux dans cette bulle, nous ne connaissons plus que nous, ou plutôt que lui, l’amour.

Enfermé dans cette sphère invisible, nous en caressons la surface et elle procure des reflets enchantés, des sensations extraordinaires que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, sans réflexion ni analyse. Une caresse et nous sommes partis loin de tout souci, sans aucun souvenir de ce que nous faisions auparavant.

Nous sommes deux, bien sûr. Mais dans le même temps, ces deux ne font plus qu’un. Ils sont cette bulle qui monte dans le ciel, doucement, par l’union des cœurs, des pensées et des corps pour n’être plus que des amoureux transis pour qui n’éclate jamais cette lumière parfumée qui se repose ensuite doucement sur terre, adoucie, mais bien vivante.

07:24 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amour, société, poésie, intime, femme, homme |  Imprimer

Imprimer

25/08/2012

Pour la poésie

Je reprends à mon tour cet article qui me semble intéressant au delà de la polémique actuelle. Il est diffusé dans le blog de Trsitan Horde, intitulé Littérature de partout, excellent blog pour qui aime la poésie et la littérature.

Je reprends ci-dessous le texte paru dans la page « Rebonds » de Libération du 17 août 2012. À diffuser !

À l’heure où certains imaginent fondre la poésie dans un vaste ensemble réunissant le roman et le théâtre (1), il est peut-être bon de rappeler la place que peut occuper la poésie au sein de la littérature. Et ce dont, pour nous, «poésie» est le mot.

En ces temps de crise inédite, alors que les désastres ne sont plus seulement derrière nous ou à côté de nous, mais bien devant nous, est-il encore temps de s’arrêter au vieux mot «poésie» ? Les modernités littéraires successives ont, chacune à leur manière, déclaré la caducité de ce terme, son invalidité, en même temps qu’elles en refondaient les puissances. La mort répétée de la poésie, l’adieu qu’elle ne cesse de se faire à elle-même, inscrivent sa dynamique dans une interrogation et une incertitude qui, paradoxalement, lui redonnent légitimité aujourd’hui.

D’autres l’ont dit avant nous, dans la saturation des discours et des mots usés qui opacifient le réel de leurs fausses évidences, l’écriture poétique ouvre parfois une brèche. Par une sorte d’arrêt dans le flux continu de la prose du monde, elle peut faire disjonction. «Autres directions» est le panneau qu’elle invite à suivre au sortir du chemin à sens unique que semble indiquer le langage usuel.

Une politique de la poésie est peut-être à imaginer sous le rapport de son «idiorythmie», par quoi elle oppose à la normalisation des manières d’être et de penser un hiatus inacceptable. Cependant, il ne s’agit pas d’idolâtrer nos singularités, mais bien plutôt, affrontant la faillite de nos certitudes et de nos représentations, de nous engager dans ce que nous ignorons de nous-mêmes et du monde.

Entendons-nous bien : nous ne voulons pas opposer la poésie au roman, à tout le reste, ni l’enfermer dans quelque cercle des poètes en voie de disparition, mais bien plutôt interroger la littérature à partir de cette «littérature de la littérature», en quoi consiste le poème, cet «effort au style», «taux de densité cruelle», qui de la poésie fait une expérience à l’extrême pointe du langage et de la pensée. En cet échec possible du langage et de la pensée, en cet espoir aussi bien.

La poésie est le plus souvent une tentative de construction, même précaire, de formes incertaines. Elle peut prendre le risque d’autres agencements dans la langue, d’autres configurations de pensée, d’émotions. Qu’elle soit du côté du chant ou du côté de la «littéralité de la littérature», selon Derrida, elle ose quelque chose et, pour cela, doit avoir du courage : «Le courage, le cœur, le courage de se rendre, au travers du refoulement, à ce qui se passe ici dans la langue et par la langue, aux mots, aux noms, aux verbes et finalement à l’élément de la lettre […].»

Il s’agit pour nous de prendre ce qui a nom «poésie» assez au sérieux pour y chercher - pourquoi pas ? - d’autres manières de vivre et de penser. Construire une cabane à l’instant du désastre ? Non. En ces temps inconnus où nous entrons, pouvons-nous continuer de toujours écrire et lire ce que nous connaissons déjà, toujours la même histoire ?

Prétention excessive ? C’est juste l’attention à un mot que nous proposons, loin des infantilisations bienveillantes mais néfastes auxquelles la réduisent trop souvent des actions de «promotion». Le courage dont nous parlons n’appelle nulle condescendance. De sorte qu’au-delà de l’estompement d’un mot du fronton du Centre national du livre (CNL), c’est le sens même de l’action culturelle dans le champ de la «littérature de recherche» qu’on pourrait aujourd’hui interroger.

Des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, des journalistes, des critiques et des lecteurs de tous âges, des écrivains et des artistes, de multiples acteurs de la vie littéraire continuent de prêter attention aux écritures poétiques. Que le Centre national du livre fasse place dans sa réforme à ce qui les anime est la moindre des choses.

Notre souhait est que les Assises du livre et de l’écrit, dont la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, vient de confirmer la mise en œuvre, prennent en compte les résonances du mot «poésie» et, par lui, ce qui fait notre dignité d’êtres de langage, à travers les saisons.

Cette concertation donne espoir aux écrivains, qui se sont mobilisés pour dénoncer la manière dont le processus était imposé et les risques qu’il faisait courir au champ poétique. Qu’il ait pu être question d’estomper le mot «poésie» pour, aux dires de l’actuel président du CNL, obéir aux préconisations de la Cour des comptes, n’est pas insignifiant.

(1) Prévue dans le projet de réforme du Centre national du livre (CNL) datant du 12 mars, la suppression de la commission Poésie du CNL a été suspendue en juillet par la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, qui doit lancer prochainement une concertation sur le sujet.

07:02 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

24/08/2012

Somnolence

Qu’ils sont bons ces instants

Où vous ne savez plus qui vous êtes

Ni même ce que vous faites

Et encore moins ce que vous ressentez

Oui, vous êtes un trou dans le gruyère

Une chute libre de l’altimètre

Et parfois vous hoquetez, sursaut

De dignité dans le brouillard illuminé

Assis, le coude en équilibre

Les doigts de pied épanouis

Le sourire de convenance

Vous faites illusion, mais l’œil vague

Non, ce n’est pas la somnescence

Ni même la somnolescence

Un engourdissement au plus de vos facultés

Comme la croûte qui cache la mie

Que cherchez-vous à entendre ?

Seul votre cœur vous dicte

Une réalité prégnante

Le plongeon dans l’eau trouble

Alors vous surnagez, en apnée

Vous vous éloignez du néant

Pour mieux vous y laisser glisser

Cuillère de confiture entre deux tartines

Et comme elles tombent toujours

Du côté où se trouve l’excellence

Vous vous réveillez, impromptu

Renforcé dans votre sauvage désir

Il est toujours désiré cet instant

Contre lequel vous luttez

Il arrive à l’improviste

Et vous voici enrôlé malgré vous

Plus rien désormais ne vous importune

Ni l’enfant qui crie dans le jardin

Ni le facteur qui sonne au sommeil

Ni même le geai piailleur sur l’arbre mort

Vous vous laissez aller, sans espoir

Avec bonheur, volupté discrète

Entre les bras de l’assoupissement

Monstre déconnecté de l’entourage

Vous ne sentez plus rien

Ni même que vous n’êtes nulle part

Vous errez en fantôme

Dans le nuage de votre inconsistance

Quel bonheur que ce moment

Où tout vous retient encore

A deux pas de vous-même

Mais déjà ailleurs, au loin

Et comme un nuage de fumée

La brise vous emporte, léger

Vers d’autres rivages festonnés

De blanc sur le sable dorée

Même les bruits n’ont plus de prise

La vague vous surprend

En pleine remontée, hagard

Comme déhanché, mais debout

Quoi ? Ah… Oui, la lune est partie

Dans un éclair psychiatrique

Attend son retour, encore

La tête en boule, hirsute

C’est la fin de la mise en scène

Les clowns se déchaînent

Vous retrouvez vos esprits

Quel trou d’air, mon Dieu !

07:50 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

23/08/2012

L'origan

L’origan ou marjolaine sauvage est un condiment très utilisé dans les pizzas, à défaut de véritable marjolaine cultivée. Et l’on en voit  partout. Rien ne vous coûte de le ramasser au bord des chemins un peu partout en France. Il forme de gros bouquets verts aux fleurs rouges-rosés, avec un duvet presque blanc. On a envie de les caresser parce que leur contact a la douceur de la peau des enfants. Et pourtant, dès que les fleurs commencent à vieillir et sécher, elles deviennent râpeuses. On ne se lasse pas d’en cueillir pour en saupoudrer les biftecks et d’autres viandes ou même plats de légumes. Certes, l’origan n’a pas l’odeur forte de la marjolaine, mais une senteur diffuse, comme un arrière-goût de la madeleine de Proust, qui ne laisse pas indifférent. L’origan vient des montagnes et en constitue un ornement comme le dit son nom de oros, montagne, et de ganos, éclat. Les feuilles fraîches ou sèches servent dans les potages, les sauces, les plats mijotés, les farces, les grillades, les crudités etc... Elles aromatisent les charcuteries ou les vinaigres.

partout. Rien ne vous coûte de le ramasser au bord des chemins un peu partout en France. Il forme de gros bouquets verts aux fleurs rouges-rosés, avec un duvet presque blanc. On a envie de les caresser parce que leur contact a la douceur de la peau des enfants. Et pourtant, dès que les fleurs commencent à vieillir et sécher, elles deviennent râpeuses. On ne se lasse pas d’en cueillir pour en saupoudrer les biftecks et d’autres viandes ou même plats de légumes. Certes, l’origan n’a pas l’odeur forte de la marjolaine, mais une senteur diffuse, comme un arrière-goût de la madeleine de Proust, qui ne laisse pas indifférent. L’origan vient des montagnes et en constitue un ornement comme le dit son nom de oros, montagne, et de ganos, éclat. Les feuilles fraîches ou sèches servent dans les potages, les sauces, les plats mijotés, les farces, les grillades, les crudités etc... Elles aromatisent les charcuteries ou les vinaigres.

La marjolaine calme les chagrins, même ceux d’amour. Quelle plante passionnée. En est-il de même de l’origan ? Ce n’est pas colporté. Il calme le système nerveux et a une action antalgique. Si vous avez un torticolis, faites-vous un coussin de fleurs et feuilles d’origan chauffées à la poêle et mettez-le autour du cou. Vous irez mieux et très vite.

Alors lorsque vous vous promenez dans la campagne, cherchez de l’origan, cueillez leurs grandes pousses, laissez-les se déshydrater dans un endroit sec et recueillez dans un bocal fleurs et feuilles séchées dont vous vous servirez pour agrémenter vos plats d’un goût subtil, ténu, qui vous rappellera les chaudes nuits d’été et les matins heureux, heure la plus favorable à sa cueillaison.

dans un endroit sec et recueillez dans un bocal fleurs et feuilles séchées dont vous vous servirez pour agrémenter vos plats d’un goût subtil, ténu, qui vous rappellera les chaudes nuits d’été et les matins heureux, heure la plus favorable à sa cueillaison.

L’art des simples est un art subtil, fait de savoir-faire et de soins, mais combien il est gratifiant de partir en cueillette, le panier à la main, et ramasser les herbes le long des chemins (jamais le long des routes), de s’arrêter pour regarder dans le livre des plantes de quelle espèce il s’agit, voire d’en goûter une fleur ou une feuille. On peut aussi en mettre quelques-unes dans la salade pour en relever le goût. C’est cela la vraie écologie et non les leçons de prétentions soit disant scientifiques qui viennent de gens qui n’ont jamais vécu à la campagne.

07:51 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nature, écologie (la vraie), soin, cuisine |  Imprimer

Imprimer

22/08/2012

Saint Céneri le Gérei

Promenade au gré de l’inspiration, ou plutôt au fil du vent, sans interférence de la volonté, dans une campagne déchaînée, dépourvue de bruits et de structures industrielles ou commerciales. Le paradis…

Situé dans les Alpes mancelles, le village n’a que 140 habitants, tous non visibles, mais bien présents. Chaque maison met son point d’honneur à s’orner de fleurs et feuillages, comme une mariée le jour de ses noces. Mais ici les épousailles durent, durent, durent, comme une éternité retrouvée. Suspendu entre ciel et terre, vous admirez la tendre netteté des rues parsemées de platebandes sauvages. C’est comme un décor de reflets du passé, qui vous prend à la gorge et vous emmène au loin, dans une rêverie solitaire, bien que vous ne soyez pas seul.

Situé dans les Alpes mancelles, le village n’a que 140 habitants, tous non visibles, mais bien présents. Chaque maison met son point d’honneur à s’orner de fleurs et feuillages, comme une mariée le jour de ses noces. Mais ici les épousailles durent, durent, durent, comme une éternité retrouvée. Suspendu entre ciel et terre, vous admirez la tendre netteté des rues parsemées de platebandes sauvages. C’est comme un décor de reflets du passé, qui vous prend à la gorge et vous emmène au loin, dans une rêverie solitaire, bien que vous ne soyez pas seul.

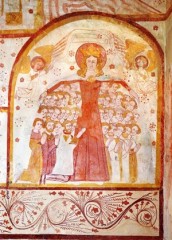

Saint Céneri est toujours là et si l’on ne voit plus sa cabane, il reste l’église et ses peintures murales.

Saint Céneri est toujours là et si l’on ne voit plus sa cabane, il reste l’église et ses peintures murales.

La vierge au manteau a été réalisée pendant la guerre de Cent Ans, au moment où les combats faisaient rage et la protection de la vierge devenait nécessaire et urgente.

La vierge au manteau a été réalisée pendant la guerre de Cent Ans, au moment où les combats faisaient rage et la protection de la vierge devenait nécessaire et urgente.

La chapelle se trouve plus bas dans le méandre de la Sarthe, au milieu d’une prairie, trônant comme une orpheline sur une couverture verte. Mais vous êtes déjà à l’extérieur du village, petit ramassé sur son promontoire, accessible après avoir passé le pont à trois piles, étroit, d’où vous contemplez, d’en bas, l’église dominant l’ensemble des toits (étrange comme la plupart des photos sont prises d’en haut, vers le pont et non l’inverse).

orpheline sur une couverture verte. Mais vous êtes déjà à l’extérieur du village, petit ramassé sur son promontoire, accessible après avoir passé le pont à trois piles, étroit, d’où vous contemplez, d’en bas, l’église dominant l’ensemble des toits (étrange comme la plupart des photos sont prises d’en haut, vers le pont et non l’inverse).

Le village après une longue sieste de plusieurs centaines d’années, a été redécouvert au XIXème siècle par peintres, poètes et artistes de tout bord. Ils s’y sont tellement plu qu’ils ont laissé leurs portraits aux murs des bistrots, telle la salle des décapités (parce qu’ils n’ont peint que leur tête). Saluons ces martyrs de l’art du romantisme et du modernisme de l’époque et poursuivons notre promenade.

Le village après une longue sieste de plusieurs centaines d’années, a été redécouvert au XIXème siècle par peintres, poètes et artistes de tout bord. Ils s’y sont tellement plu qu’ils ont laissé leurs portraits aux murs des bistrots, telle la salle des décapités (parce qu’ils n’ont peint que leur tête). Saluons ces martyrs de l’art du romantisme et du modernisme de l’époque et poursuivons notre promenade.

Simplement, asseyez-nous un instant sur un petit ban de pierre sur le chemin, ou la rue, pardon, qui monte vers l’église. Oui, c’est bien : le calme, le silence, l’arrêt des sensations de migration pour ne plus que reposer, immobile, dans un berceau de feuillages et de fleurs bien proprettes grimpant le long de murs séculaires.

Alors vous n'appartenez plus au temps. Celui-ci se contracte, vient vous bercer des siècles passés et à venir dans une ronde perpétuelle, absente de perception des secondes écoulées. Quelle rêverie…

07:13 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : activités, vacances, peinture, peintre |  Imprimer

Imprimer

21/08/2012

Le livre de l’oubli et du rire, de Milan Kundera

Extraits de la 6èmepartie, Les anges, chapitre 8 :

Tout ce livre est un roman en forme de variations. Les différentes parties se suivent comme les différentes étapes d’un voyage qui conduit à l’intérieur d’un thème, à l’intérieur d’une pensée, à l’intérieur d’une seule et unique situation dont la compréhension se perd pour moi dans l’immensité.

parties se suivent comme les différentes étapes d’un voyage qui conduit à l’intérieur d’un thème, à l’intérieur d’une pensée, à l’intérieur d’une seule et unique situation dont la compréhension se perd pour moi dans l’immensité.

C’est un roman sur Tamina et (…) c’est un roman pour Tamina. Elle est le principal personnage et le principal auditeur et toutes les autres histoires sont une variation sur sa propre histoire et des rejoignent dans sa vie comme dans un miroir.

C’est un roman sur le rire et sur l’oubli, sur l’oubli et sur Prague, sur Prague et sur les anges…

J’avoue cependant que pendant de nombreuses pages je me suis demandé ce qu’on pouvait trouver de bien dans ce roman. Des personnages incompréhensibles, au milieu d’événements historiques liés au communisme, le tout entre Papa et Maman qui sont également des personnages du roman.

Kundera nous donne quelques éclaircissements dans son autre livre "l’art du roman". Si j’avais écrit sept romans indépendants, je n’aurai pu espérer saisir la complexité de l’existence dans le monde moderne. L’art de l’ellipse me paraît donc une nécessité. Elle exige : d’aller toujours directement au cœur des choses.

Il définit "Le livre du rire et de l’oubli" comme un roman en forme de variations. Pour lui, ce qui lui enlève l’apparence d’un roman, c’est l’absence d’unité d’action. (…) La cohérence de l’ensemble est créée uniquement par l’unité de quelques thèmes et motifs qui sont variés. Est-ce un roman ? Oui, selon moi. Le roman est une méditation sur l’existence vue au travers de personnages imaginaires.

Ainsi Kundera traite le roman comme une composition musicale. Il crée l’histoire romanesque, mais la traite par thèmes, sous forme de digression, c’est-à-dire en abandonnant pour un moment l’histoire romanesque. Chaque thème est une interrogation sur l’existence. Cette interrogation est fondée sur quelques mots fondamentaux, semblables à la série de notes chez Schönberg. Dans "Le livre du rire et de l’oubli", ce sont l’oubli, le rire, les anges, la litost (état tourmentant né du spectacle de notre propre misère soudainement découverte), la frontière, tous mots définis par approfondissement progressif, analyse et synthèse.

Cependant, ne nous y trompons pas. Ce n’est pas parce que l’auteur nous explique son livre et nous en montre la complexité, que ce livre, s’éclaircissant, nous paraît tout à coup un excellent livre. Je le répète, le problème, pour le lecteur, est de s’y retrouver ou, au contraire, de se laisser aller. Je n’ai pu faire l’un ou l’autre, alors j’ai pataugé, même si je suis allé au bout.

Kundera nous a, sans aucun doute, mis en évidence la complexité de l’existence dans le monde moderne avec un livre autant apprêté.

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture |  Imprimer

Imprimer

20/08/2012

Les enfants

Ils ne savent pas parler doucement

Ils se mettent devant les portes

Sans s’écarter lorsque vous voulez passer

Ils ne rangent jamais leurs jeux

Ils pleurent sans réelle cause

Et rient toujours avec raison

Ils veulent que tous les écoutent

Sans savoir précisément pourquoi

Ils adorent s’ébrouer dans l’eau

Et quelle fierté lorsqu’ils trempent

Le bout du nez dans le liquide froid

Oui ce sont les enfants du monde

Quel bonheur de les tenir contre soi

Serrés comme de petits animaux

Chaudes et tendres boules d’idées

Et quand l’un d’eux, délicatement

Vous dit quelque chose à l’oreille

C’est toujours inaudible

Mais si précieux

Que ce baiser de mots

Que vous ne pouvez emporter

Qui s’échappe en vol d’innocence

Et vous rattrape le soir

A la tombée de la nuit

Quand vous montez leur dire

La tendresse que vous leur portez

Et qu’ils vous la rendent

D’une joue maladroite et chaude

Les yeux clos de terreur enfantine

Et de bonheur mêlés de sommeil

Quelle est bonne cette enfance

Qui nous fait rêver d’une autre vie

A recommencer, autrement

Dans la chaleur d’un cou d’enfant

06:48 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

19/08/2012

In furore justissimae irae, d’Antonio Vivaldi

Interprété par Debora York :

http://www.youtube.com/watch?v=vrGqE_uCAg4

Interprété par Maria Grazia Schiavo :

http://www.youtube.com/watch?v=QBXluA53LQ0

Vivaldi, vivace, aérien, le cœur soulevé, sans poids.

Vous vous promenez dans le ciel parmi les anges et la fureur. Quel contraste, mais si beau.

Une introduction scandée par les violons, enlevée, avant que ne s’élève le chant, l’exclamation, l’explosion d’un feu d’artifice. Crainte et tremblements devant Dieu tout puissant, mais si désiré, d’un amour fougueux, comme une rage de vivre éternellement.

Et suit une conversation en tête à tête avec le divin, charmeuse, amoureuse, avant que ne reprenne l’acidité de la confrontation. Quelle audace ce chant, mais quelle espérance, l’homme qui est fait Dieu par grâce.

08:55 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, baroque, musique sacrée, chant |  Imprimer

Imprimer

18/08/2012

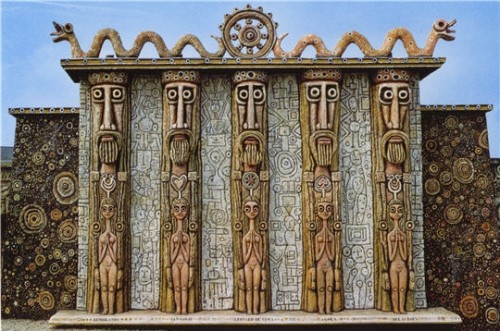

Robert Tatin (2ème partie, voir la première le 6 août)

Entrons maintenant dans le musée.

Mais est-ce un musée, cette bâtisse étrange qui ne semble tenir debout que grâce aux mille sculptures qui l’ornent : colonnes de personnages, chapiteaux de bas-reliefs, langue rouge du dragon avec ses dents en étoile surmonté d’une famille pour laquelle l’enfant est le plus grand et uni les parents. Quelle profusion d’idées, de symboles, d’aspirations !

La porte des géants de la peinture : Rembrandt, Van Gogh, Léonard de Vinci, Goya et Delacroix (pourquoi eux et pas Picasso, par exemple ?). Elle n’ouvre sur rien, mais elle impressionne par ses personnages hiératiques, protégés par leur femme qui semblent prier pour eux. Leurs yeux de voyants regardent l’univers, environnés des songes en bas-relief en creux.

Alors on se laisse guider, absorber à l’intérieur. C’est petit, cela ne fait pas musée, mais cour intimiste pour illuminés qui méditent sur le monde et l’homme. Les portes se reflètent dans l’eau du bassin, vertes, immobiles, immortelles. On entre dans le jardin des méditations. Disons qu’il s’agit plutôt d’un jardin de la rêverie et de l’imagination. Il faut se laisser guider par les images de pierre, les volumes enchantés de personnages ubuesques. C’est une sorte de cloître : « Au nord s'élève une statue haute de 6 m 50, appelée "Notre-Dame-Tout-Le-Monde", lien entre le ciel et la terre. Son socle plonge ses racines dans l'eau du bassin source de vie » (guide du musée)

A l’est, la "Porte du Soleil", se reflétant dans le bassin, est formée de deux statues-colonnes, qui évoquent l'union de l'homme et de la femme selon le Tao : le Yin et le Yang. « Les deux géants Yin et Yang (Féminin et Masculin) supportent le ciel où tourne la roue du destin, entre les cornes de l'Imagination et de la Raison. Yang, à droite, porte la fille du Monde sur ses genoux, tandis qu'à gauche, un garçon est assis sur ceux de Yin ». Le pilier central représente l'unité Adam-Eve, Eve-Adam. « Ici, il n'y a plus de dualisme entre la femme d'un côté, l'homme de l'autre (...) On est dans l'unité. » Sur le tympan, « le disque solaire se partage et se donne en rayons brillants et dispense son énergie de Yang pur en pleines noces de Yin-Yang. »

La « Porte de la lune » représente la Muse de l’Unité "mèrant" le Monde, qui appuie le pied droit sur le cube de la Raison et le gauche sur le croissant de l'Imagination. Assis sur les genoux de la Muse, un garçon et une fille se nourrissent aux sources de la vitalité créatrice. Robert Tatin dit : « J'essaie de retrouver les racines de la langue... Là, nous sommes dans les racines, pas dans les composantes. Les racines, c'est comme nourrir l'arbre, c'est comme nourrir l'Homme... mais les latins, à force de tirer sur la mamelle, un jour ils l'ont vidée. Alors il faudrait retrouver la Femme, il faudrait retrouver la Muse, la Mère mèrante ... ».

S’ouvre dans cet enchevêtrement les portes donnant accès au musée de peintures, céramiques et autres créations de Robert Tatin. Nous en parlerons une autre fois.

07:06 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art brut, société, fantastique, peinture, poésie |  Imprimer

Imprimer

17/08/2012

Le festin d’Esope, étude de Charles-Valentin Alkan

Une première version, assez romantique et belle :

http://www.youtube.com/watch?v=K4DEnboF7xE&feature=related

Une version technique plus enlevée, mais un peu mécanique :

http://www.youtube.com/watch?v=l1AFH2mgtv0&feature=related

Ou encore une version pleine de sensibilité qui en fait tout son charme :

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=SSxbao_Chq0&NR=1

Charles-Valentin Alkan (en réalité Morhange, Alkan étant le prénom de son père), né en 1813, était un pianiste aussi renommé que Liszt ou Chopin. Il donna son premier concert à treize ans. Surnommé le Berlioz du piano par Hans von Bülow, il est considéré comme l’un des plus grands pianistes virtuoses qui non seulement dispose d’un jeu endiablé, mais compose à l’égal des plus grands pianistes.

prénom de son père), né en 1813, était un pianiste aussi renommé que Liszt ou Chopin. Il donna son premier concert à treize ans. Surnommé le Berlioz du piano par Hans von Bülow, il est considéré comme l’un des plus grands pianistes virtuoses qui non seulement dispose d’un jeu endiablé, mais compose à l’égal des plus grands pianistes.

Le thème de la pièce est donné dans les deux premières mesures. Très simple, très allante, c’est une danse échevelée qui se transforme en ouragan à certains moments, à la manière de Liszt, en murmure ralenti qui fait penser au Clair de lune de Beethoven ou encore en caresse à la manière Chopin. C’est une sorte d’improvisation sur un même thème, pleine d’imprévu, de charme, de virtuosité.

Discret, peu porté sur la vie publique, Alkan donna des concerts, mais eut de nombreuses périodes où il se contentait de composer, gagnant sa vie en donnant des leçons de piano. Il promut le piano à pédale, semblable à l’orgue qui servait déjà du temps de Bach pour permettre à l’organiste de répéter ses pièces d’orgue sans mobiliser un souffleur. Quelques pièces ont été écrites spécialement pour ce type d’instrument.

Ces compositions sont inégales. Elles peuvent être tapageuses, voire vulgaires ou encore aller jusqu’à la pédanterie. Mais elles cachent également une profonde connaissance de la musique et de l’âme hébraïque, impulsive et parfois rageuse.

07:34 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, romantisme, piano, composition |  Imprimer

Imprimer

16/08/2012

Destin

On voit la vie comme une flèche

Elle part d’un point A pour aller vers un point B

Mais cette vie est un boomerang

Car le temps peut aussi être circulaire

La vie s’achève lorsque le destin est bouclé

L’épanouissement peut te toucher

Ou partir à côté, dans l’espace

Parce que tu n’as pas pris ce qu’il te donnait

Tu as écouté les hommes et leurs conseils

Tu n’as pas écouté ton cœur

Tu as couru après une ombre de renommée

Sans comprendre que celle-ci

Etait en toi, enfouie sous les feuilles de l’artichaut

Le destin, c’est notre rêve en premier

Et notre désespoir en final

Mais cela peut aussi être l’inverse

Nos rêves sont versatiles et peureux

Ils ne se montrent jamais nus

Trop de pudeur les assaille

Alors ils se revêtent de mille paillettes

Que sont les rêves des autres pour vous

Et vous courrez de ci de là

Toujours épuisés d’une telle bataille

La vie est un combat, dit-on

Mais de quoi ? Laisse faire ta destinée

Qu’elle se révèle à toi

En toute innocence et lumière

Ce sera ton vrai combat

Le combat d’un contre tous

Tous ceux qui veulent ton bien

Sans comprendre qu’il t’appartient

Et que tu dois apprendre

A maîtriser ses impulsions

A écouter ses murmures

Comme l’eau qui coule entre les rochers

Et tu te laisses glisser entre les pierres

Limpide, fraîche, évanescente

Pour aller emplir ton destin

De femme (ou d’homme)

En toute liberté, libérée de l’esclavage

De ce que veut l’autre pour toi-même

Le vrai destin est celui de l’homme libre

Qui choisit les actes de sa vie

Sans se préoccuper de l’attente

Que la société a pour lui

Et le matin

Lorsque tu observes le soleil

Derrière les bras levés des arbres

Et qu’apparaît enfin son clin d’œil

Tu peux te regarder libre

Comme la bulle de savon

Que font les enfants

Dans le trou rond de leurs désirs

Souffle, souffle la vie à pleins poumons

Qu’elle te donne ce que tu attends

Et qu’à la fin du parcours

Tu reviennes au point de départ

Pour dire enfin

Oui, j’ai accompli ma destinée

Elle était moi-même

Unique, sans bruit, mais belle

Car mon âme s’est enrichie

Des étoiles de la création

D’un être unique

Mais… Où est-il ?

07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

15/08/2012

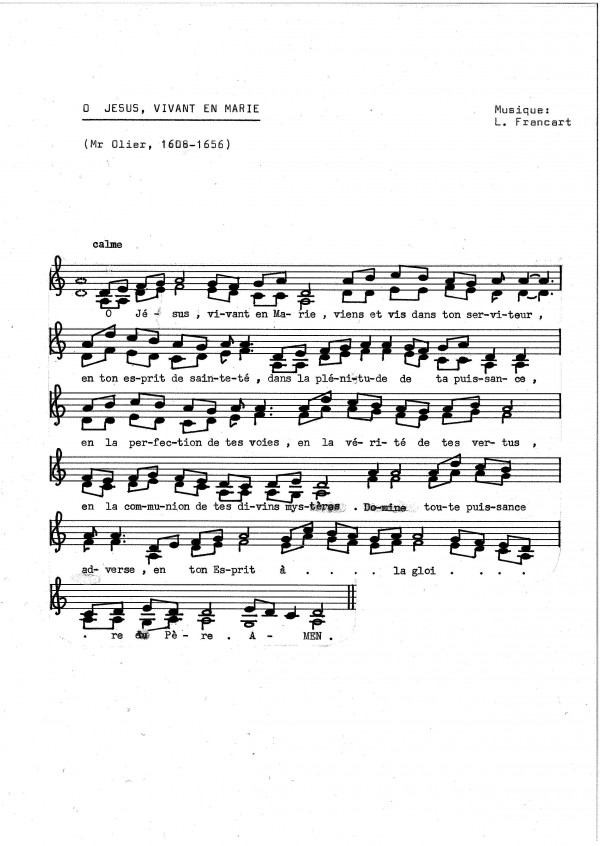

O Jésus, vivant en Marie

Né en 1608, Jean-Jacques Olier fait ses études à Paris où il joue les prédicateurs mondains. A l'âge de trente ans, il éprouve l'obscurité spirituelle et n'en sort qu'en 1641. Il crée alors une communauté de prêtres au sein de la paroisse de Saint Sulpice et il fait preuve d'une grande activité paroissiale tout en consacrant du temps à la confession et la direction spirituelle. Il meurt à 48 ans, mais déjà les Sulpiciens débarquaient au Canada pour assurer le service de la colonie.

Il est l'auteur de recommandations spirituelles et de prières telle celle-ci. Mise en musique sur un mode éclésial, elle se double d'une deuxième voix et d'un accompagnement en ison, à deux voix. Prière de méditation, elle calme l'esprit et le corps.

Une bonne manière de fêter le 15 août.

09:28 Publié dans 53. Créations musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chant, musique, spiritualité |  Imprimer

Imprimer

14/08/2012

Une forme de vie, roman d’Amélie Nothomb

« Chère Amélie Nothomb, Je suis soldat de 2ème classe dans l’armée américaine, mon nom est Melvin Mapple, vous pouvez m’appelez Mel. Je suis posté à Bagdad depuis le début de cette fichue guerre, il y a plus de six ans. Je vous écris parce que je souffre comme un chien. J’ai besoin d’un peu de compréhension et vous, vous me comprenez, je le sais. Répondez-moi. J’espère vous lire bientôt. »

américaine, mon nom est Melvin Mapple, vous pouvez m’appelez Mel. Je suis posté à Bagdad depuis le début de cette fichue guerre, il y a plus de six ans. Je vous écris parce que je souffre comme un chien. J’ai besoin d’un peu de compréhension et vous, vous me comprenez, je le sais. Répondez-moi. J’espère vous lire bientôt. »

Ainsi commence le roman dont le prétexte est l’obésité et l’objet réel l’art de la correspondance et ses inconvénients.

Se dévoilant peu à peu, Melvin annonce sa corpulence, réconfort permettant de lutter contre la terreur du combat : Je me suis enrichi d’une personne énorme depuis que je suis à Bagdad. Puisqu’elle m’est venue ici, je l’appelle Schéhérazade. (…) Elle parle des nuits entières. Elle sait que je ne peux plus faire l’amour, alors elle remplace cet acte par de belles histoires qui me charment. (…) Lorsque je rentre à fond dans cette fiction, j’entends sa douce voix féminine qui murmure à mon oreille des choses ineffables. Alors mes gros bras étreignent cette chair et la conviction est si puissante qu’au lieu de sentir mon gras, je touche la suavité d’une amoureuse. Et Amélie s’extasie : Qui veut faire l’ange fait la bête, on le sait depuis Pascal. Melvin Mapple ajoutait sa version : qui veut faire la bête fait l’ange.

Au fil des jours, elle apprend que cette obésité est devenue l’œuvre de Mel. Elle lui propose d’être sa marraine pour une exposition de body art. Elle lui demande une première photo. C’était une boursouflure en expansion : on sentait cette chair en continuelle recherche de possibilités inédites de s’étendre, d’enfler, de gagner du terrain. La chair fraiche devait traverser des continents de tissus adipeux pour s’épanouir à la surface, avant de s’encrouter en barde de rôti, pour devenir le socle du gras neuf. C’était la conquête du vide par l’obésité : grossir annexait le néant.

Elle poursuit néanmoins sa correspondance jusqu’au jour où elle demande une photo en uniforme. Pas de réponse. Après de nombreuses recherches, elle renoue et apprend que Mel n’est pas soldat et qu’il vit à Baltimore dans la grange de ses parents qui ne savent que faire de lui. Il menace de se suicider. Alors Amélie prend l’avion sans réfléchir. Mais elle finit par trouver un subterfuge pour éviter cette rencontre désolante, celle d'une victime devenue bourreau d’Amélie, trop faible pour se révolter de tant d’impudence.

Au-delà de l’histoire et du prétexte, Amélie se livre à une réflexion sur la correspondance et son intérêt. D’abord la forme : J’ai développé une théorie instinctive et expérimentale de l’art épistolaire. Ainsi, j’ai observé que les meilleures lettres ne dépassent jamais deux feuilles A4 recto verso.

Puis, l’intérêt : On rencontre quelqu’un, en personne ou par écrit. La première étape consiste à constater l’existence de l’autre : il peut arriver que ce soit un moment d’émerveillement. (…) Et soudain, l’autre est là, devant la porte. Dessoulé d’un coup, on ne sait comment lui dire qu’on ne l’y a pas invité. (…) Les gens sont des pays. Il est merveilleux qu’il en existe tant et qu’une perpétuelle dérive des continents fasse se rencontrer des îles neuves. Mais si cette tectonique des plaques colle le territoire inconnu contre votre rivage, l’hostilité apparaît aussitôt.

Enfin, le fond du livre : Le langage est pour moi le plus haut degré de réalité. – Le plus haut degré de réalité, c’est de retrouver dans un entrepôt à pneus de Baltimore un obèse mythomane. Compagnie et destination du rêve. Tout çà pour une absence de prétérition.

Et la confession sublime : Depuis que tu as commencé à écrire, quelle est ta quête ? Que convoites-tu avec une si remarquable ardeur depuis si longtemps ? Pour qui écrire, qu’est-ce que c’est ? Tu le sais : si tu écris chaque jour de ta vie comme une possédée, c’est parce que tu as besoin d’une issue de secours. Être écrivain, pour toi, cela signifie chercher désespérément la porte de sortie. La porte de sortie choisie cette fois-ci par l’auteur est assez surprenante : un pied de nez à l’administration américaine.

Pour finir, le livre est-il aussi passionnant et drôle que les livres qu’elle a écrits sur sa jeunesse ? Non, il faut bien le dire. Il y a certes de nombreux traits d’esprit : Je pensais qu’on était en guerre contre l’Irak, je découvre qu’on est en guerre contre le latex. Mais les descriptions de bouffe et d’engraissement rendent le livre un peu indigeste. On finit le livre en voulant se mettre à la diète. C’est d’ailleurs peut-être le cas d’Amélie, vu sa tête sur la couverture de son livre. Donc, appréciation mitigée : belle performance littéraire, mais sur un sujet qui manque de fond.

07:51 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture, obésité, armée |  Imprimer

Imprimer

13/08/2012

Shadowland, par le ballet Pilobolus

L’art de la transformation, une véritable magie, drôle, inventive, étonnante et charmante.

Laissons-nous séduire par ce pays des ombres qui laisse un goût d’autre chose impossible à définir. Si, Alice au pays des merveilles ! C’est un monde enchanté et enchanteur.

http://www.foliesbergere.com/PILOBOLUS-DANS-SHADOWLAND-fid116.aspx

07:59 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : spectacle, danse, musique, poésie, art |  Imprimer

Imprimer

12/08/2012

Le silence

Absence de bruit. Est-ce si sûr ?

On nous parle du silence de la campagne

Celle-ci a bien perdu ses écouteurs

Tout y concoure au réveil

Même l’ouïe dégagée du bourdonnement

Incessant des mouches dans la pièce

L’étable silencieuse du ruminement des vaches

Laisse sa douce chaleur odorante

Envahir les repères de ces évocations

Bottes aux pieds et paille dans les oreilles

Foin coupé un jour de grand vent

Les bœufs se décornent-ils ?

Le silence du ciel, pur, dur,

Raide comme le lit de bois

Où dorment les frères en prière

Sans cesse ils parlent dans leur cœur

Evoquant saints et saintes de Dieu

Mais pas un mot ne vient déranger

Le mystère de cet état de grâce

Et si nous rompions ce silence atterrant

Cette absence de sentiments et de passion

Pour qu’en un instant de folie

Les humains s’oublient et se concentrent

Sur leurs ressemblances plutôt que différences

Nous avons tous une bouche pulpeuse

Dont la singularité tient au langage

Si j’habitais en Chine, parlerais-je

De cette voix chantante et syllabique ?

La parole est prolifique,

Mais la parole sans le silence

N’est que bruit et pétarades

Les bulles de BD sont-elles encore audibles

Lorsque l’œil fatigué se laisse attendrir

Par des images plus évocatrices ?

Faut-il lire pour entendre

Le doux effleurement des pages

Sur la couverture du lit au matin ?

Le regard est parole d’un jour

La caresse est langage du corps

La peau elle-même se façonne

En chair de poule ou poils dressés

Pour dire son désaccord au vécu

Ou à l’inverse son aimable enthousiasme

De caresses délicates et de câlins attendus

L’amour n’a pas de mots

Rien que des attouchements,

Dans le silence des cœurs emmêlés

Quelle pensée sans les mots ?

Mémoire des odeurs et des sons

Ne pas pouvoir les nommer

Ni même se souvenir

De leur évocation studieuse

Qui rend la poésie prenante

Sans passé, le présent est manchot

Comment l’interpréter ?

Sans avenir, le présent glisse

Dans l'absence et le néant

Sans présent, y a-t-il attachement ?

Si le mur du silence se couvre

De papiers peints collés au bruit

C’est que cette absence de sons

Gênent notre sérénité simulée

La lettre tue l’esprit, dit-on

Alors nous répétons des formules

Nous les encombrons de commentaires

Nous nous amusons du perroquet

Et pratiquons le psittacisme

Mais savons-nous même que nous parlons ?

Si l’intelligence se sert des mots

Elle se développe de leur absence

Car c’est la liaison entre eux

Qui fait la force d’un concept

Amalgame de bulles

Filaments rugueux ou ténus

Comme une pelote emmêlée

Que rien ne peut dénouer

Ni trop gros, ni trop maigre,

Le concept se façonne

Entre silence et mots

Comme un pont de pierre

Sur le sable du mental

Nous pratiquons l’implicite

Le sous-entendu n’est-il pas manière

De dire ce que nous ne voulons entendre ?

L’interdiction de dire

Est remplacé par un silence salutaire

Qui en dit plus sans s’exprimer

La loi du silence s’exerce toujours

Devant la loi des armes

Immobile, décharné, insensible

Le vaincu éprouve l’inaccessible envie de crier

Mais il reste coi, replié sur lui-même

Comme le lapin pris au piège

Petite boule chaude et fragile

Mais très peu d’humains

Sont capables de silence intérieur

La vacuité n’est pas donnée à tous

Le silence du mental est libération

Une porte sur un autre monde

Celui de la connaissance intuitive

Plus besoin de mots, de signes,

Seul le sourire du Bouddha

Tient lieu de guide, inépuisable

Unique, le silence dit ce que nous sommes

Mon bruit me dissimule

Je me cache derrière mes paroles

J’en fais un écran de fumée

Parce que je n’ai rien à montrer

Ce rien n’est que remplissage

Qui gonfle le ballon jusqu’à l’éclatement

Bruit, où est ta victoire ?

Le silence est au-delà de l’avoir

Il s’empare de l’être

Lui donne vie et poids

Dans l’absence de mots

Que pèse l’homme

Si ce n’est son âme !

07:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

11/08/2012

Ecriture

Néant du noir et blanc et du carré !

Film sans image, juste l’écran blanc dans le noir de la salle. Vous attendez et rien ne vient. Vous rêvez à d’autres films, vous multipliez les écrans, mais tous, ils sont vides. Et vos pensées se vident également : labyrinthe, plan, coupe industrielle, écriture ?

Pour se perdre dans le blanc, il faut qu’il soit bordé de noir, sinon rien, même pas la sensation d’évaporation. Regardez au centre, tranquillement, et vos pensées seront pacifiées au point de ne plus surgirent dans votre esprit.

Ecriture sans mots qui parle directement à l'être hors de toute personnalité.

06:44 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op'art, peinture, abstrait, dessin numérique |  Imprimer

Imprimer

10/08/2012

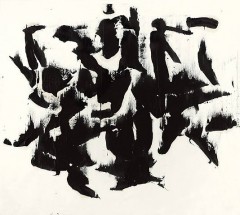

Judit Reigl (2ème partie)

Passons sur la période Guano et abordons tout de suite l’écriture en masse : « La peinture est placée par masses sur la toile. J’avais  acheté un matériau qui sert aux maçons : un noir broyé qui sèche lentement, en profondeur, pendant des années, ainsi je travaillais toujours sur six à huit toiles en même temps. A partir d’un fond blanc, je plaçais sur la toile les mottes de peinture avec un lame souple et arrondie, quelquefois une simple baguette de bois, et je les "montais" ensuite de bas en haut sur la toile, en recouvrant, avec ce noir broyé, les couleurs plus légères placées en dessous. Je savais immédiatement si c’était réussi ou raté, et, dans ce cas, il n’y avait pas de retouche possible. » (Entretien avec Jean-Paul Ameline pour Art in America international review, 04/02/09, inédit en français).

acheté un matériau qui sert aux maçons : un noir broyé qui sèche lentement, en profondeur, pendant des années, ainsi je travaillais toujours sur six à huit toiles en même temps. A partir d’un fond blanc, je plaçais sur la toile les mottes de peinture avec un lame souple et arrondie, quelquefois une simple baguette de bois, et je les "montais" ensuite de bas en haut sur la toile, en recouvrant, avec ce noir broyé, les couleurs plus légères placées en dessous. Je savais immédiatement si c’était réussi ou raté, et, dans ce cas, il n’y avait pas de retouche possible. » (Entretien avec Jean-Paul Ameline pour Art in America international review, 04/02/09, inédit en français).

En 1966, elle se passionne pour les bustes d’homme, jamais peint dans leur entier, mais dans leur force de suggestion : « A partir de février 1966, cette même écriture (abstraite) se métamorphosait indépendamment de ma volonté, plutôt contre celle-ci, en forme de plus en plus anthropomorphe, en torse humain. Imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus consciemment après 1970, j'ai essayé d'intervenir, de souligner l'aspect émergeant de ces corps dressés. » (J. Reigl in catalogue de l’exposition Judit Reigl, Paris, Galerie Rencontres, 1973).

En 1966, elle se passionne pour les bustes d’homme, jamais peint dans leur entier, mais dans leur force de suggestion : « A partir de février 1966, cette même écriture (abstraite) se métamorphosait indépendamment de ma volonté, plutôt contre celle-ci, en forme de plus en plus anthropomorphe, en torse humain. Imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus consciemment après 1970, j'ai essayé d'intervenir, de souligner l'aspect émergeant de ces corps dressés. » (J. Reigl in catalogue de l’exposition Judit Reigl, Paris, Galerie Rencontres, 1973).

Les "Déroulement" recherchent la source du mouvement : « [Les] séries qui suivent Déroulement, viennent de la même source d'où sont issues la musique ou la poésie, c'est-à-dire du geste élémentaire, du rythme, du tempo, de la pulsation. » (J. Reigl, Entretien avec Jean-Paul Ameline, 2008, ibid.)

recherchent la source du mouvement : « [Les] séries qui suivent Déroulement, viennent de la même source d'où sont issues la musique ou la poésie, c'est-à-dire du geste élémentaire, du rythme, du tempo, de la pulsation. » (J. Reigl, Entretien avec Jean-Paul Ameline, 2008, ibid.)

Elle poursuit sur la thématique du corps d’homme (pas des femmes), et c’est le 11 septembre 2001 : « En regardant les images à  la télévision le 11 septembre 2001, j'ai eu comme tout le monde un choc terrible : la destruction des Twin Towers à New-York. Puis j'en ai eu un autre – ahurie – quand les corps commençaient à tomber, car cela me concernait personnellement. Ces corps en chute, c'est exactement ma problématique picturale (depuis les années soixante) qui s'incarnait devant mes yeux sur l'écran. Quelquefois immobilisés par l'arrêt de l'image, les corps semblaient monter autant que descendre, ou bien flotter dans un espace indéterminé. » (J.Reigl - propos recueillis par Claude Schweisguth, Artabsolument, Paris, n°4, printemps 2003).

la télévision le 11 septembre 2001, j'ai eu comme tout le monde un choc terrible : la destruction des Twin Towers à New-York. Puis j'en ai eu un autre – ahurie – quand les corps commençaient à tomber, car cela me concernait personnellement. Ces corps en chute, c'est exactement ma problématique picturale (depuis les années soixante) qui s'incarnait devant mes yeux sur l'écran. Quelquefois immobilisés par l'arrêt de l'image, les corps semblaient monter autant que descendre, ou bien flotter dans un espace indéterminé. » (J.Reigl - propos recueillis par Claude Schweisguth, Artabsolument, Paris, n°4, printemps 2003).

Bravo Judit Reigl, admirable, qui avez eu le courage de traverser la moitié de l’Europe, le plus souvent à pied, pour réaliser votre destin de peintre. Vous étiez jeune, pleine de projets et vous les avez réalisés !

de peintre. Vous étiez jeune, pleine de projets et vous les avez réalisés !

On ne peut aimer toutes vos toiles, elles sont tellement diverses. J’aime particulièrement les périodes "Centre de dominance" et "Ecriture en masse". L’un, équilibré, en mouvement permanent, avec de magnifiques noirs qui, formant la couleur principale, mettent en valeur les autres colories ; l’autre, un peu à la manière d’Henri Michaux, taches profondes, lumineuses bien que noires, sortant de la toile pour vous pénétrer et vous séduire.

07:13 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art moderne, abstrait, réalisme |  Imprimer

Imprimer

09/08/2012

Judit Reigl, peintre (1ère partie)

Judit Reigl est née en 1923 à Kapuvar en Hongrie. Après avoir étudié les beaux-arts à Budapest, elle fuit la Hongrie en 1950 et s’installe à Paris, puis Marcoussis.

Elle se consacre au surréalisme avec la fréquentation d’André Breton, d’abord de manière figurative, puis très vite abstraite, par l’écriture automatique :

« Tout mon corps participe au travail, "à la mesure des bras grands ouverts". C'est avec des gestes que j'écris dans l'espace donné, des pulsations, des pulsions. »

Puis, elle s’intéresse à la peinture abstraite dans les années 50 : « Le processus de la peinture devient [...] une activité viscérale et physique. Les œuvres créées sous les gestes impulsifs, spontanés et accidentels du corps sont des empreintes éphémères de l'action de peindre et du corps de l'artiste. [...] Eclatement, telles des cartes explosives de la matière touchant la toile, représentent l'affrontement de la surface et du corps, la lutte à la fois constructive et destructrice de la matière et de l'énergie.[...] la peinture éclate littéralement l'espace pictural dans un mouvement centrifuge, dirigeant le regard [...] au-delà du cadre, et la matière ainsi explosant dans tous les sens efface la hiérarchie de la surface.» (Agnes Berecz, Ecrire comme peindre : la peinture de Judit Reigl dans les années cinquante in Reigl Judit, catalogue édité par Erdesz and Maklary Fine Arts, Budapest, 2006, p.12)

Peu à peu, Judit Reigl se concentre sur le contraire de l’éclatement, ce qu’elle appelle le centre de dominance : « Sur le plan de la toile, le centre se propose en maelström, gouffre, tourbillon, qui creuse la profondeur de l'oeuvre, se déplace et s'ouvre, se fait et se défait, en se constituant. Etablissant alors en effet un espace où le centre est partout et la périphérie nulle part. » (Marcelin Pleynet, Reigl, Paris, Ed. Biro, 2001, p34).

07:01 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : peinture, art moderne, surréalisme, abstrait |  Imprimer

Imprimer

08/08/2012

Identité

Besoin de rassembler tous les bouts d’être

Qui errent dans le paysage de ma solitude

Qui parle derrière l’identité du moi ?

Tous ces personnages multicolores

Toutes ces pensées futiles et fanées

Que nous montons haut dans nos cœurs

Comme des horloges de notre bonne santé

Un château de cartes poussé par la brise

Que reste-t-il de ces êtres diffus ?

L’angoisse d’un après qui ne sera plus

L’horreur d’un avant sans ficelles

Marionnette déchue de son animation

Qui s’en va au vent, l’œil fiévreux

Et court dans la campagne de ses prédilections

C’est le feu follet de tes amours

Le réservoir de tes possessions flétries

Tu cherches l’inconnu de ta préférence

En vain tu te tournes vers toi-même

Mais rien ne répond à tes souhaits

De retrouver celui que tu as perdu

Et ton âme erre dans le silence des corbeaux

Planant sur la nuit invisible

De tes erreurs et de tes rires

Fort de ta superbe, amaigri de tes richesses

Entassé dans le sac ordinateur

Où tu caches tes désirs et tes rêves

Et tout cela, hop ! Parti

D’un coup d’aile sur le front

Est passée la pesanteur du rire

Gras, lourd, plein de sous-entendus

Tu es là, perdu dans ta droiture

Comme le héros de sable

Un matin d’été en pleine mer

Et tu coules lentement, amèrement

Dans tes images de grandeur

Pendant que le socle petitement

Se désagrège, s’effrite, se dilue

Jusqu’à former un fleuve jaune

De bile odorante qui s’enfuie

Dans les vallées boursoufflées

De ton ardeur déchue et insaisissable

Cinq heures, drôle d’heure…

Ni la nuit, ni le jour

L’entre-deux ou même l’entre-trois

Mais dans quelle position ?

Le cœur au-delà des sens

Tu navigues à vue sur l’océan

De ton imagination délétère

Dans les vagues de ton absence

Entre les débris de tes espoirs

Pour devenir un jour raisonnable

Petit vieux bien propre

Dépossédé des piqures de motivation

Tellement clean qu’il en est transparent

Sans assise véritable, ange déchu

D’un destin sans fin qui s’arrête enfin

07:10 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

07/08/2012

Le roman pour Milan Kundera

Ces réflexions sont issues de la deuxième partie intitulée "Entretien sur l’art du roman", du livre L’art du roman, de Milan Kundera.

Le romancier n’est ni historien ni prophète : il est explorateur de l’existence. Ainsi se termine l’entretien. Cette phrase résume la vision de Kundera sur l’art du roman. Le roman est un morceau d’existence. Son but n’est pas d’examiner la réalité ou simplement de créer une réalité imaginaire. Il est d'explorer toutes les possibilités humaines, tout ce qu’un homme peut devenir et de voir ces possibilités se transformer en réalité en étant dans le monde. Le roman met face à face les intentions fondamentales de l’homme avec la réalité dans l’action. Le caractère paradoxal de l’action, c’est une des grandes découvertes du roman, nous dit Kundera. C’est en cela que l’écriture romanesque est passée d’un descriptif de ce que fait l’homme à la description de ce qu’il pense et vit intérieurement. Mais cette description n’est ni morale, ni philosophique. Elle est confrontée aux aléas de la vie et des situations. Dans le roman, l’intention et l’action sont le nœud de l’intrigue, comme Dante le dit : « En toute action, l’intention première de celui qui agit est de révéler sa propre image. »

Kundera explique cette évolution : Richardson a lancé le roman sur la voie de l’exploration de la vie intérieure de l’homme. (…) Joyce analyse quelque chose d’encore plus insaisissable que le temps perdu de Proust : le moment présent. (…) Mais la quête du moi finit, encore une fois, par un paradoxe : plus grande est l’optique du microscope qui observe le moi, plus le moi et son unicité nous échappent. (…) C’est Kafka qui ouvre une nouvelle orientation (…) : quelles sont encore les possibilités de l’homme dans un monde où les déterminations extérieures sont devenues si écrasantes que les mobiles intérieurs ne pèsent plus rien ? C’est en cela que Kundera écrit dans L’insoutenable légèreté de l’être : Le roman n’est pas une confession de l’auteur, mais une exploration de ce qu’est la vie humaine dans le piège qu’est devenu le monde.

Sans qu’il le dise ouvertement, Kundera tente d’aller plus loin. Rendre un personnage vivant signifie : aller jusqu’au bout de sa problématique existentielle. Ce qui signifie : aller jusqu’au bout de quelques situations, de quelques motifs, voire de quelques mots dont il est pétri. Rien de plus. Kundera cherche à décrire l’essence de la problématique existentielle de ses héros. En écrivant L’insoutenable légèreté de l’être, je me suis rendu compte que le code de tel ou tel personnage est composé de quelques mots-clés. Pour Teresa : le corps, l’âme, le vertige, la faiblesse, l’idylle, le Paradis. (…) Je me demande : qu’est-ce qui se passe avec elle ? Et je trouve la réponse : elle est saisie d’un vertige. Mais qu’est-ce que le vertige ? Je cherche la définition et je dis : un étourdissement, un insurmontable désir de tomber. Mais tout de suite je me corrige, je précise la définition : « … avoir le vertige c’est être ivre de sa propre faiblesse. On a conscience de sa faiblesse et on ne veut pas lui résister, mais s’y abandonner. »

Pour Kundera, le propre du roman est de se pencher sur l’énigme du moi : qu’est-ce que le moi ? Par quoi peut-il être saisi ? Et sa réponse est : par son code existentiel qu’il faut décortiquer dans diverses situations que le roman met en scène.

Peu importe les descriptions de ces situations, la netteté du passé du héros, les informations qui sont données sur sa personne. Seuls compte les quelques mots qui le définissent définitivement.

On peut cependant se demander si cette vision de ce que recherche le roman est la seule. Sûrement pas, même si l’évolution du genre romanesque semble s’arrêter, pour Kundera, au code des quelques mots qui caractérise ses personnages. On peut aussi considérer le roman comme une description poétique de l’homme confronté à une réalité incompressible et une rêverie, ou au moins une vision imagée, dans laquelle son esprit se meut. Ce décalage permanent constitue également une somme poétique qui elle-même met en évidence la confrontation du moi avec la réalité.

07:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture, philosophie |  Imprimer

Imprimer

06/08/2012

Robert Tatin, le pape du paradoxe (1ère partie)

http://www.musee-robert-tatin.fr/

Robert Tatin, le pape du paradoxe. Oui, je pense qu’on peut le définir ainsi. Qu’est-ce qu’un paradoxe ? Un raisonnement dont la conclusion contredit les prémisses, ou qui justifie deux conclusions contradictoires, et qui est le plus souvent porteur de vérité (Encyclopédie Philosophique Universelle, PUF, Paris, 1990, p.1848). Ce n’est ni un véritable artiste, ni un véritable artisan. Il se moque des catégories et voit le monde à son image, échevelé et créatif.

Son art : nous révéler la complexité inattendue de la réalité. Il met en évidence la fonction paradoxale du sculpteur : celui-ci détache-t-il au ciseau tout ce qui ne ressemble pas à son sujet ou s’attache-t-il à faire apparaître ce qui sera son sujet ? Il ne s’agit pas de sophisme, Robert Tatin n’est pas un manipulateur, il n’a pas de raisonnement trompeur. Il raisonne comme il l’entend, que cela plaise ou non à ceux qui l’écoute et regarde ses œuvres. Sous des dehors enfantins parfois, toujours prolixes, il met en évidence la singularité du monde, à la fois palpable dans sa réalité physique et gonflé d’une vérité mystique qu’il faut toujours deviner sans jamais la trouver.

Je ne vous raconterai pas sa vie, ni toute son œuvre, considérable. Ce qui est intéressant, c’est le cadre, l’espace de sa réflexion concentrée sur son lieu de travail pendant ses vingt dernières années. L’entrée de ce lieu est la grille qui donne sur la route et que l’on n’emprunte pas, malheureusement, puisqu’il faut « passer par la caisse ». Elle ouvre sur un chemin pavée bordée de statues prolifiques. Comme l’explique le site Internet consacré au musée de Cossé-le-Viven : « Ces premiers géants de ciment coloré nous plongent dans l'aventure humaine des premiers temps de l'Histoire, avec Vercingétorix, jusqu'aux héros légendaires dépassant les limites terrestres imaginés par Jules Verne. De nombreux artistes y sont également représentés, non seulement pour leur engagement déterminant dans l'Histoire de l'art, mais également comme les représentants de l'extraordinaire génie des hommes toujours en quête d'un idéal de perfection. »

Ces statues représentent les différentes époques de la vie de l'artiste. Devant les statues de Jeanne d'Arc et de Vercingétorix, on entre dans l'univers d'un enfant de 10 ans qui fait connaissance avec l'histoire de France.

Puis, sont représentés les questionnements de l’adolescence au travers des verbes Etre et Avoir.

Suivent alors Ste Anne et la Vierge de l'Epine, références à la mystique et à la métaphysique qui prolongent cette période de l'adolescence avec les trois interrogations : d'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous ?

Le regard du visiteur sur la statue suivante, le Maître Compagnon, évoque la voie empruntée par Robert Tatin : celle des constructeurs de cathédrales symbolisant l’initiation et la quête de perfection.

C’est ensuite l’hommage au monde de l’art des XIX et XXème siècles. André Breton, Le Douanier Rousseau, Gauguin, Seurat, Auguste Rodin, Léonor Fini, Alfred Jarry, Ubu Roi, Toulouse Lautrec, Valadon-Utrillo, Pablo Picasso et Jules Verne sont autant de points de repère pour "l'oeuvrier" Robert Tatin, partagé entre les créations artistiques et artisanales.

Alors devant le visiteur ébahi, s’élève le musée, vision onirique de Robert Tain qui exprime sa compréhension paradoxale de la vie et du monde.

Nous en reparlerons.

07:43 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art brut, société, fantastique, peinture, poésie |  Imprimer

Imprimer

05/08/2012

Communication

Plus on communique,

Moins on en dit

Et moins on a à dire.

On ne communique plus pour informer, on communique pour se montrer alors que l’on n’a rien à dire, voire rien à présenter, vendre, proposer. Alors c’est d’une pauvreté déplorable, à l’égal d’un repas d’épluchures de pommes de terre. Et pourtant les marchands de communication ne cessent de vous importuner : « Nous sommes les rois de la communication. Tous sauront tout sur vous ! »

Qu’a-t-on à dire ? Peu importe au communiquant. Il vous fera un plan de communication sur Facebook, Twitter, MySpace, Linkedin et autres réseaux sociaux. « Faites vous des amis », nous disent-ils. Alors les gens sont fiers d’annoncer 60, 600, voire 6000 amis, voire beaucoup plus encore. Ils ne les connaissent pas, cela ne les intéressent même pas. Ce qui compte, c’est le nombre d’amis. Qu’échangent-ils ? Trois mots appauvris du style « J’dis respect » ou « C-t’un truc de ouf ! » ou encore « C’est trop mortel ! » pour les jeunes, pour les plus vieux, c’est « Sur la photo, mon tee-shirt semble bleu, en réalité, il est d'un beau vert bouteille ! » ou « Bin moi j'ai acheté un téléphone pour téléphoner. J'ai pris le modèle "robuste" qui casse pas quand il tombe. » (phrases toutes tirées des échanges sur Internet).

Moins on a à dire, plus on le dit. On solde de navrantes banalités comme si l’on se disait des choses essentielles. Pourquoi ? On peut y voir plusieurs raisons. On est fier d’avoir de nombreux amis avec qui on correspond. On est fier de son outil technologique (téléphone portable, ordinateur portable, iPad, iPhone et autres ustensiles fonctionnant avec Internet) qui sert à communiquer, donc communiquons. On a besoin de correspondre en permanence pour ne pas se sentir seul. Enfin, et surtout, on communique parce que les autres communiquent et vous disent qu’il est important de communiquer. Tous les marchands de communication sont bien sûr les premiers à communiquer sur l’importance de la communication, l’importance des réseaux sociaux, l’importance de la multiplication de ses connaissances. Il s’agit ici d’une véritable compétition, d’une course à la recherche d’amis, à la recherche du paraître. Toute personne qui se veut connu ou qui veut se faire connaître, ne peut qu’avoir un blog, un compte sur Facebook, des abonnés, etc. etc. etc.

Ainsi ce qui compte ce n’est pas le contenu de la personne, son être, mais son avoir, et, avant tout, ses moyens. Le culte de la technologie et de la « (re)connaissance » a dépassé le culte de l’argent : montre-moi quels sont tes réseaux et je te dirai qui tu es !

Quelle belle manipulation de la part des communicants ! Cependant, il arrive que certaines personnes ont des choses à dire, alors allons tout de même voir ce qui se passe sur les réseaux, mais ne nous laissons pas submerger par cet engouement qui vous oblige à donner une petite phrase sans intérêt en échange d’un peu de notoriété. Rappelons-nous ce mot de Lao Tseu : Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Ce n’est pas à prendre au pied de la lettre, mais néanmoins attachons-nous à ce que nous avons à dire avant de communiquer.

07:58 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : communication, information, société |  Imprimer

Imprimer

04/08/2012

Evasion

Enfermé en toi-même, tu tentes de sortir

Et tu te heurtes à ta méconnaissance

Il n’y a pas de porte de sortie, rien !

Tu tournes en rond dans ton propre labyrinthe

Ne trouvant pas à l’horizontal, tu cherches

Vers le bas, mais le sol est dur

Puis vers le haut, mais la pesanteur

Te ramène à ton insuffisance

Alors contente-toi de toi-même

Comme l’éléphant de sa largeur

Ou le serpent de sa longueur

Sois dans ta prison de chair

Tel le poisson dans l’eau claire

Respire le parfum de tes faiblesses

Et cesse de vouloir t’en affranchir

C’est au profond de toi-même

Que tu trouveras la porte ouverte

Grande ouverte sur l’univers

Et tu sortiras le cœur léger

Sans amertume ni préférence

Pour explorer d’autres cieux

Plus vastes, inconnus, magnifiques

Trou noir brillant d’odeurs subtiles

T’élevant en fumée sur les toits

De ta candeur et de ton absence

07:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

02/08/2012

Gymnopédie 1, d’Eric Satie

http://www.youtube.com/watch?v=R21ZJBAK_6U

Calme, paisible, les notes s’égrainent, rythmées par la  main gauche, deux notes simples sur un accord de ré majeur augmenté. La droite chante la mélodie, très simple, en écho de l’accompagnement. On ne sait s’il s’agit d’une mélodie ou de la prolongation de l’accompagnement, mais est-ce un accompagnement ? Ne serait-ce pas des gouttes de pluie qui tombe sur le zinc de la gouttière et qui nous ébranle avec toute la douceur du liquide de ces pluies d’automne, une sorte de brouillard d’eau.

main gauche, deux notes simples sur un accord de ré majeur augmenté. La droite chante la mélodie, très simple, en écho de l’accompagnement. On ne sait s’il s’agit d’une mélodie ou de la prolongation de l’accompagnement, mais est-ce un accompagnement ? Ne serait-ce pas des gouttes de pluie qui tombe sur le zinc de la gouttière et qui nous ébranle avec toute la douceur du liquide de ces pluies d’automne, une sorte de brouillard d’eau.

On peut parler de musique minimaliste, c’est-à-dire d’utilisation d’un fond régulier, sorte de pulsation qui donne à la musique son ambiance avant de lancer les courts motifs de la mélodie qui elle-même reprend les mêmes notes inlassablement. C’est en cela que cette musique est apaisante.

En fait Satie, sous des dehors humoristes et fantasques, était un mystique et cette pièce, au-delà de tous les attributs musicaux que l’on voudrait lui donner, en est le reflet. C’était un être insolite, une sorte de précurseur de tout un courant de pensée, dont le minimalisme qui n’apparaît aux Etats-Unis qu’en 1965. Il écrivait aussi, de courtes pièces drolatiques qui exprimaient une vision de la vie différente, aérienne et affranchie de toute idée de séduction. Eric Satie était un être entier et, rien que pour cela, il mérite notre attention. Seuls ces gens-là révèlent l’au-delà du miroir à ceux qui ne le voient pas.

07:14 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, minimalisme, mysticisme |  Imprimer

Imprimer

01/08/2012

Grâce matinale

Il est quatre heures. Tout dort dans la maison. Aucun bruit ne vient me frapper l’oreille. Je suis dans la cuisine, assis à la table, devant un bol de café. Et tout d’un coup l’éveil !

La grâce s'empare de moi et le vide s’installe dans ma poitrine, me suffoquant. Plus rien n’obstrue ma vue. La pellicule du moi ne m’empêche plus de voir la réalité. La cuisine devient si nette que j’ai l’impression de la voir pour la première fois. Voici ses tableaux accrochés aux murs, chacun racontant son histoire, fenêtre ouverte sur d’autres mondes. Et tous les objets entassés sur les étagères, bocaux vides ou pleins, bouteilles et pots : tous d’une netteté absolue. J’en reste éberlué. Comment se fait-il que chaque jour, je laisse l’habitude du quotidien me submerger ? Quelle est donc cette pellicule qui s’installe sur ma vue et prend le bonheur d’un jour de grand nettoyage. Je suis vide de souvenirs, vide de paysages connus. Je découvre pour la première fois ce que je vois chaque jour, là une poupée abandonnée dans un coin de la cuisine, revêtue d’habits blancs comme une jeune baptisée. Elle a les yeux fermés, je la redresse, elle me regarde, souriante, presque vivante, et je suis le petit garçon qui voit en elle l’affection indélébile des parents pour leur progéniture.

L’heure sonne au clocher, elle résonne et m’éveille à nouveau, car j’allais déjà perdre ces instants de grâce par l’évocation de souvenirs anciens. A nouveau, la transparence du réel. Je peux la saisir à pleines paumes, m’en rassasier dans une fête sans paroles où tout est intérieur. Je ne suis plus. Seul est là un être que je ne connais pas, lui-même transparent. Jeux de vitrail qui ouvrent sur la réalité qui, elle-même, semble sans existence. Cette transparence vibre au plus profond de moi, lorsqu’en un instant, tout redevient comme avant.

Une minute, deux minutes, une vie… Que sais-je ? Ce saut dans l’inconnu m’a rafraîchi l’esprit. Tout est plus léger. J’aborde cette nouvelle journée avec l’ardeur d’un voyageur dans une nouvelle contrée. Et cet instantané va rester jusqu’au soir sous mes yeux, comme une photo vivante d’un jour semblable aux autres.

07:18 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, vie, écriture |  Imprimer

Imprimer

31/07/2012

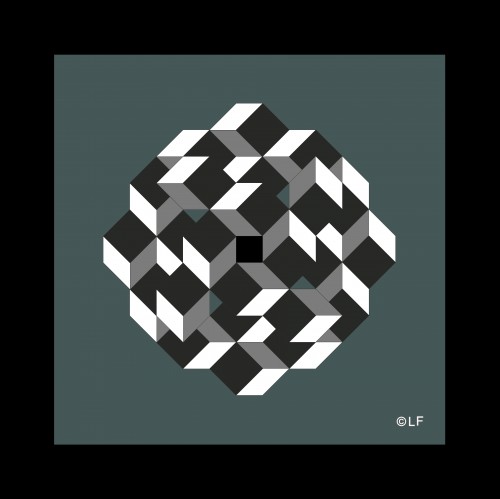

Mandala abstrait

http://www.youtube.com/watch?v=N10A8wKlGAs&feature=related

Partir vers un autre monde, si différent, en esprit, par l’ouïe et la vue, et laisser son imagination vagabonder dans le vide de la pensée. Les images se succèdent, sans autre vision que cet astre fantomatique qui se promène dans l’univers, seul, voyageant à des milliers d’années-lumière, occupant toutes vos pensées.

Om Tryambakam Yajaamahe

Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaan

Mritor Muksheeya Ma-Amritaat

« Aum, nous adorons celui qui a trois yeux

Shiva, celui qui rayonne et qui nourrit tous les êtres

Puisse-t-il nous libérer de la mort et nous rendre immortels

Comme le fruit qui est cueilli de l’arbre »

Aum, son primordial, à l’origine de tous les mots, sortant de la gorge, roulant sur la langue et terminant sa course sur les lèvres. Utilisé dans de nombreux mantras, comme c’est le cas ici, la vibration engendrée par le son facilite l’éveil de la conscience.

Cette construction du chant se retrouve dans de nombreuses traditions religieuses par l’usage de l’ison (note tenue en accompagnement du chant) et d’une phrase courte, répétitive, facilitant le repos du mental, amenant progressivement l’absence de pensée et l’entrée en soi-même. Etonnant d’ailleurs comme ce chant est proche de la musique occidentale de style religieux : longue tenue d’une même note, le Do de notre gamme, qui est la note centrale sur laquelle tourne l’ensemble du chant et de son accompagnement par l’ison. Et le chant se déroule sur trois notes, comme dans la plupart des chants primitifs, Mi, puis Ré, avec deux autres notes accessoires, un Fa diminué et un Sol à l’octave inférieure, point de départ de l’aum, parfois à peine ébauché avant le Do.

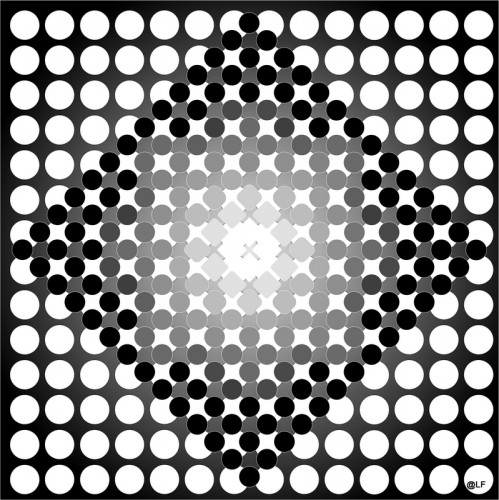

Ce tableau est une sorte de mandala moderne, support de méditation. Volontairement abstrait, il utilise l’art optique pour imprégner l’œil des mêmes sensations que l’oreille. L’œil s’égare dans cette sphère jusqu’à ne plus chercher. Alors on trouve la paix dans un monde en changement permanent.

05:08 Publié dans 23. Créations peintures, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : op'art, art cinétique, peinture, dessin, mandala, méditation, spiritualité |  Imprimer

Imprimer

30/07/2012

Le style

Le style, c’est la patte de l’auteur

Il y en a de bons, il y en a de mauvais

Que voulez-vous y faire ?

A quoi tient-il, ce sésame ?

Cela tient tant à la manière de dire

Qu’à ce que l’on a à dire.

La manière :

Brut comme le champagne en hiver

Doux comme la pomme en automne

Tendre comme le pissenlit au printemps

Chaud comme la tomate en été

Mais cela ne nous dit rien

De ce qu’est la manière. Et pourtant ?

Phrases courtes, sans fioritures

Qui font froid dans le dos

A force de les écouter

Mais qui sonnent comme le gel

Sur les branches des cyprès

Consonance des mots, au gré de la phrase

Bonbon gargarisant de douceur légère

Je me lèche les babines de ces caresses

De syllabes attendrissantes et colorées

Phrase fleuve, ruisseau de feu

Emplie d’événements inattendus

Et de peinture écaillée et tremblante

Prolongeant le récit avec délectation

Phrase sans ponctuation

Raide d’une justice humaine

Emprunte d’absence de visibilité

Mais piquant les nerfs à vif

Phrase sans phrase, sans début

Ni même fin avant la conclusion

On s’y empêtre, la botte lourde

Parfois même on s’enlise avant

Et on échoue sur une page, désespéré

Phrase sans le balancement du verbe

Où les mots se bataillent, vindicatifs

Jusqu’au coup de poing sanglant

Qui assassine le lecteur, froidement

C’est un style inusité, certes

Mais certains s’y complaisent

Le nez dans le vent, la communication fraîche

Nous ne poursuivrons pas ces évocations

Qui ne font que dire en lettres

Ce que d’autres expriment en chiffres

Vingt sur vingt à l’auteur, ou encore

Zéro, triple zéro, quel écrivain prétend-il être ?

Peut-être n’a-t-il pas cherché son style

Ou l’a-t-il trouvé en solde, sur une étagère.

Mais ce que l’on a à dire est aussi nécessaire

A cette définition de ce que d’autres appellent touche

S’ajoute les paroles de la chanson

Dont nous n’avons évoqué que la musique

Elles peuvent être historiques

Et conter la fabuleuse aventure d’un quidam

Qui se ressuscite d’un passé glorieux ou malheureux

Elles peuvent être imaginaires, enturbannées

D’événements impossibles et drôles

Enrobées d’un milieu défendu ou vertueux

Monsieur Hulot au pays des merveilles

D’autres styles content l’inédit ou le futur

Ils se veulent scientifiques, mais « fictionnent »

Retour à la strophe précédente,

Où l’imaginaire devient prolixe

Les amours sont des sujets sensibles

Mais tellement rabâchés. Cependant

Y a-t-il plus séants que ces visages

Qui se regardent et se disent eux-mêmes

Dans le frottement des peaux ?

La misère fut pendant un temps sujet

La croissance est passée par là

On ne parle plus que de besoins

Grandissants certes, impérieux aussi

Revendicatifs pour les forts en style

L’éloquence est le dernier refuge

Des esclaves de la déraison

Arrêtons là cette litanie du contenu

Qui n’est pas sans effet sur le contenant

Car en fait le style, pur, chargé

Ecrémé, pourrait-on dire réalistement

Ampoulé de lumière vive et criarde

Reste l’artifice imparable

A l’éditeur malin pour refuser

Le manuscrit déchu au rang de paperasse

Pourtant le style produit du sens

C’est ton langage intérieur

Encore faut-il que le comprenne

Le lecteur irascible et paresseux

S’il y a un style pour chaque auteur

Il y a des styles pour le lecteur,

Appréciés ou détestés, selon les cas

Qu’y faire, si ce n’est être soi-même

07:37 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

29/07/2012

Carol of the Bells (for 12 cellos) ThePianoGuys

http://www.youtube.com/watch?v=e9GtPX6c_kg&feature=relmfu

Quelle frénésie endiablée, une danse de sorcière dans les bois, sur les places des villes, dans les lampions, parmi les patineurs ou la solitude des montagnes. C’est beau de rage contenue, d’avertissement au monde dont on ne sait quoi, de danse venant de nos grands-mères, de tendresse aussi, cachée en accompagnement.

Est-ce réellement un cantique. On peut en douter, mais peu importe. On a passé un bon moment à s’enchanter les oreilles !

07:10 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, violoncelle, danse |  Imprimer

Imprimer

28/07/2012

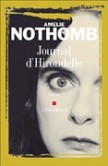

Journal d’hirondelle, d’Amélie Nothomb

Amélie Nothomb est imprévisible, et une fois de plus, elle sur prend. L’avant-dernier paragraphe du livre nous dit qu’il s’agit d’une « histoire d’amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. », mais cela ne correspond pas à ce qui y est abordé. J’avoue que je n’ai pas aimé cette histoire abracadabrantesque d’un narrateur qui devient tueur à gages en écoutant un album de Radiohead, tout cela suite à un pseudo chagrin d’amour.

prend. L’avant-dernier paragraphe du livre nous dit qu’il s’agit d’une « histoire d’amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. », mais cela ne correspond pas à ce qui y est abordé. J’avoue que je n’ai pas aimé cette histoire abracadabrantesque d’un narrateur qui devient tueur à gages en écoutant un album de Radiohead, tout cela suite à un pseudo chagrin d’amour.

Certes elle reste toujours aussi acerbe, inventive de bons mots.

Tirer à deux reprises dans la tête était la règle. Le crâne, parce qu’il valait mieux détruire la centrale. Dans l’immense majorité des cas, la première balle tuait. La deuxième, c’était par sûreté. Ainsi, il n’y a avait pas de rescapé. (…) Pour ma part, je bénissais cette loi du deuxième coup, qui redoublait ma jouissance. En appuyant sur la détente une seconde fois, je m’aperçus même que celle-ci était meilleure : la première sentait encore son huile de doigt.

Mais tout ceci ne fait pas une histoire qui émeut, une histoire qui nous parle. Les dialogues restent, mais l’ambiance décourage. Quel intérêt porter aux meurtres d’un tueur qui lui-même s’ennuie à tirer dans la tête de quidam qu’il ne connait pas. Il se dit insensible, mais à quoi ? L’auteur nous met en présence d’un sadomasochiste et cherche à nous passionner sur ses aventures qui se terminent en arroseur arrosé.