25/03/2012

De calvaire en calvaire (2ème partie)

Cette croix incite au départ, départ mystique vers la lumière, que

Le calvaire du prisonnier. La vierge enfermée derrière son grillage,

Une croix pattée, croix dont les bras sont étroits au niveau du centre

Quelle croix impressionnante ! C’est une croix de consécration,

Curieux mélange. Une croix inspirée de l’ordre du Temple (croix pattée) ou, peut-être une croix tréflée ou croix de Saint Maurice qui refusa de tuer les chrétiens d’une ville des Alpes et qui devint, avec sa légion, martyre. En voici le récit fait par Saint Eucher, évêque de Lyon de 435 à 449 : « Il y avait à cette époque une légion de soldats, de 6 500

Enfin, une croix des chouans qui marque la limite paroissiale et devenue, en raison de sa solitude éloignée de toute habitation,lieu

06:42 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, poésie, nature, art, philosophie, spiritualité |  Imprimer

Imprimer

24/03/2012

Les amants du Spoutnik, roman d’Haruki Murakami

Au printemps de sa vingt-deuxième année, Sumire tomba amoureuse pour la première fois de sa vie. Cet amour aussi dévastateur qu’une tornade dans une vaste plaine ravagea tout sur son passage, lançant des choses dans les airs, les réduisant en menus morceaux, les écrabouillant sans ménagement. (…) L’objet de cet amour absolument mémorable était marié, avait dix-sept ans de plus que Sumire et, surtout, était une femme. C’est de là que partit toute cette histoire, et là aussi qu’elle s’acheva (ou presque).

son passage, lançant des choses dans les airs, les réduisant en menus morceaux, les écrabouillant sans ménagement. (…) L’objet de cet amour absolument mémorable était marié, avait dix-sept ans de plus que Sumire et, surtout, était une femme. C’est de là que partit toute cette histoire, et là aussi qu’elle s’acheva (ou presque).

Ainsi commence l’histoire de Sumire, une jeune fille indécrottablement romantique, doublée d’une cynique et d’une têtue. Mais c’est aussi l’histoire du narrateur qui est amoureux de Sumire. Et c’est également, forcément, l’histoire de Miu, la femme fatale, toujours vêtue avec une rare élégance et conduisant une jaguar bleu marine de douze cylindres.

Sumire avait décidé d’écrire et s’était installée dans un petit appartement où elle s’efforçait de réaliser une œuvre complète en y mettant sa passion intérieure. Mais elle n’était pas prête. Il lui manquait l’alliance entre la fiction et le monde, que seule une cérémonie magique peut apporter, par exemple, comme le lui suggéra son ami, asperger sa porte du sang d’un chien. Alors elle décide, sur la demande de Miu, de travailler pour elle. Elles deviennent amies et Miu l’emmène en Grèce pour lui servir de secrétaire. Quelques temps plus tard, le narrateur reçoit un coup de téléphone de Miu : Sumire a disparu, pouvez-vous venir ?

Alors il entreprend le voyage et débarque dans l’île où il fait connaissance de Miu. Au cours des jours suivants, elle lui raconte les journées avec Sumire et la nuit où Sumire tenta de lui dire son amour. Mais Miu la repousse et lui explique la raison de ses cheveux blancs comme neige. Sumire retourne dans sa chambre et, le lendemain matin, a disparu. Miu et le narrateur auront beau tout faire pour retrouver Sumire, elle s’est évanouie. Il finit par retourner au Japon, seul. Il retrouve ses habitudes, sa maîtresse, avec laquelle il rompt. Un jour, il croise Miu en voiture, qui passe telle une coquille vide, comme si la chaleur de la vie avait disparu de sa personne.

Cependant, un jour, le téléphone se mit à sonner :

– Je suis de retour, déclara la voix de Sumire, très sereine, très réelle. Je suis passée par des périodes difficiles, mais j’ai fini par rentrer. On pourrait dire ça aussi pour résumer l’Odyssée d’Homère en mois de cinquante caractères.

– C’est bien, dis-je.

– C’et bien ? Qu’est-ce que çà veut dire ? J’ai sué sang et eau, traversé des milliers d’épreuves pour revenir jusqu’ici, et toi, tu ne trouves que ça à dire : c’est bien ? Pour un peu, j’en pleurerais ! (…)

–J’avais vraiment envie de te voir, tu sais.

– Moi aussi. C’est quand j’ai cessé de le faire que je l’ai compris. J’ai compris que j’avais besoin de toi. Tu fais parti de moi et moi de toi. Vois-tu, je crois que quelque part, dans un lieu très improbable, j’ai tranché la gorge de je ne sais quel animal. J’ai aiguisé mon couteau et je l’ai fait, avec un cœur de pierre. Symboliquement, comme pour bâtir une porte chinoise. Tu comprends ce que je dis ?

Comme d’habitude, l’auteur navigue entre un réel très concret, plein de détails de tous les jours, et des pensées, des sentiments, voire des faits, insolites, inexplicables et qu’il ne cherche pas à expliquer. Cet équilibre entre les deux aspects de la vie telle que la voit Murakami fait le charme discret du livre, sans que l’on sache exactement d’où il vient. On le ferme et l’on se demande si c’est beau. On se dit : c’est tout ? Mais lorsqu’on y repense, on découvre, sans pouvoir le comprendre, qu’une fois de plus Murakami, par une poésie qui ne dit pas son nom, a réussi à charmer ses lecteurs. Mais ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont charmés.

07:35 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, japon, réalisme |  Imprimer

Imprimer

23/03/2012

Agnus Dei de Samuel Barber, The Choir of New College, Oxford, Direction Edward Higginbottom.

http://www.youtube.com/watch?v=TFJ4hN7vxWo

Bien qu’originellement cette pièce fût écrite pour orchestre, elle n’en est pas moins profondément spirituelle. Et elle le reste jusqu’à la fin. Une première note soutenue, puis un accompagnement sur une seule note, et une lente montée de trois notes, qui se répète deux fois ensuite en repartant de la note du milieu. Une merveilleuse montée vers le ciel qui se suspend dans un silence avant de reprendre dans un mouvement quasi descendant, puis qui ondule comme une vague. Oui, nous pouvons supplier Dieu, mais déjà il nous répond dans ce mouvement lent et majestueux. On s’envole, le nez au vent, dans les nuages de la vie, les contournant, les ensorcelant, pour une lente montée de l’être vers la lumière.

Et le thème reprend, avec une envolée plus impressionnante vers l’altitude, comme un cri de détresse, mais sans rancœur. Les hommes reprennent le thème des trois notes, les voix féminines accompagnent cette nouvelle version, la bercent, jusqu’à ce qu’elles reprennent le dessus, dans un entremêlement des voix au rythme toujours serein, mais plus poignant. Un temps de silence et la relance dans la sérénité après une brève introduction, les voix de femmes reprennent le thème des trois notes et les voix d’hommes magnifient la montée puissante vers les cieux pour finirent, ensemble, dans un calme absolu.

C’est une promenade du cœur vers son origine, dans la paix, dans une confiance illimitée, dans une harmonie sereine. Quel chant merveilleux et reposant. On se laisserait endormir. Oui, c’est vrai, il ne correspond pas vraiment à l’esprit d’un Agnus Dei. Il est trop près du ciel, trop emprunt déjà les félicités entrevues, alors que l’Agnus est une supplication, un grincement de dents devant les difficultés de la vie et la faiblesse de l’homme face au monde. On peut comprendre cette ambivalence. Le thème n’a pas été écrit directement pour un chœur dans l’esprit d’un chant liturgique. Il a d’abord été annoncé dans le second mouvement de son quatuor à cordes en si mineur, puis arrangé pour orchestre à cordes sous le nom d’Adagio for strings, sur une suggestion d’Arturo Toscanini. Ce fut un succès considérable qui ne doit cependant pas occulter le reste de l’œuvre de Samuel Barber.

L’interprétation pour orchestre de Rostropovitch, bien que l’enregistrement ne soit pas au top, est magnifique :

http://www.youtube.com/watch?v=iFAOamuXfUE&feature=related

Il ya aussi une version, sans doute un peu plus mièvre, mais également très belle, plus ensorcelante par son calme expressif et sa douce quiétude. Mais on ne sait qui la joue :

http://www.youtube.com/watch?v=GNLtvAcQMIk&feature=related

Cette pièce est à rapprocher du quatrième mouvement « Adagietto » de la symphonie N°5 de Gustav Mahler : même calme, même envolée, au moins pendant la première partie du mouvement.

07:01 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, classique, néo-romantisme |  Imprimer

Imprimer

22/03/2012

Exposition Aleksi Gallen-Kallela, au musée d’Orsay

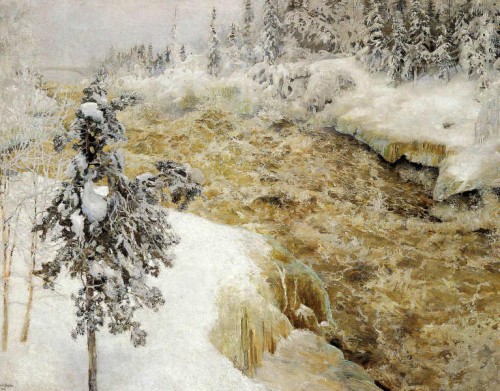

Imatra en hiver, peint en 1885

Le mouvement de l’eau en contraste avec l’immobilité de la neige. Les flots jaunes et sales bourdonnent en écume violente grâce aux petits coups de pinceau qui font éclater les bulles d’eau et d’air. La neige n’est pas sereine non plus. Elle épouse les lignes et les formes de matière, tourmentées en fond de tableau, plus paisibles au premier plan.

Au loin, dans le brouillard, on distingue un pont, passage de l'impassibilité à l’agitation, comme si la neige était elle-même en ébullition, l’eau mordant sans cesse sur la rive et transmettant sa folie à l’inertie des flocons agglomérés, les faisant entrer dans sa danse de fin du monde.

Que s’en dégage-t-il ? Le froid réchauffé par le mouvement des flots, un bouillonnement permanent face au calme silencieux des molécules neigeuses et un entre deux anxieux, incertain de son avenir, le tout noyé sous un brouillard qui occulte la vallée. Une atmosphère de cataclysme, dans l’irréalité.

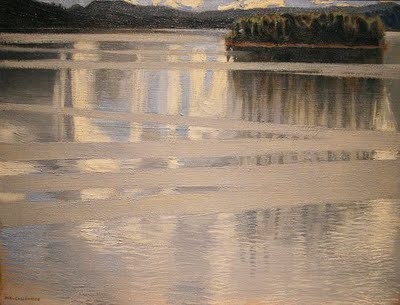

Le lac Keitel, peint en 1905

Vu à quatre ou cinq mètres, un lac quasi sans ride occupe presque tout l’espace de la toile. Au fond, la forêt, puis la montagne. Quelle belle étendue, calme et immobile, toute en reflets. Si l’on s’approche, tout change. Ce sont des traits qui semblent abstraits, de gris en horizontal et de blanc en vertical. On voit de gros pâtés de couleurs. Et pourtant, comme il est tendre et harmonieux vu de plus loin.

Orante, peint en 1894

Aucune photographie sur Internet concernant ce tableau. Et pourtant, il est beau, d’une beauté intime, soulignée par les taches rouges du sol qui contrastent avec la délicatesse de la très jeune fille nue levant les bras et regardant le ciel. Elle est plus dessinée que réellement peinte. Le sol est fait de trainées rouges vifs, comme si elle se trouvait sur un volcan. Le ciel est illuminé de jaune, les rayons semblant sortir de son visage. Elle est belle d’innocence, de simplicité et de candeur.

Certes, ces trois tableaux ne donnent aucune idée de l’œuvre de Gallen-Kallela et des différentes périodes de sa vie de peintre. L’exposition met en évidence l’évolution de sa peinture. De très belles toiles, passant de portraits bourgeois aux scènes de vie campagnarde en Finlande, aux paysages de son pays, pour ensuite se tourner vers un symbolisme flamboyant, dont le tableau Orante. L'exposition présente aussi les surprenantes fresques exécutées par l'artiste, d’un style tout neuf, en illustration de l'épopée nationale du Kalevala et une très étonnante série de tableaux réalisés en Afrique.

Akseli Gallen-Kallela de son vrai nom Axel Waldemar Gallén (né le 26 avril 1865 à Pori, en Finlande, et mort le 7 mars 1931 à Stockholm, en Suède) est un peintre et graveur finlandais de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il fut l'un des artistes finlandais les plus connus internationalement. Son œuvre est associée aux styles Nationaliste romantique, symboliste et Réaliste.

(From : http://fr.wikipedia.org/wiki/Akseli_Gallen-Kallela)

06:51 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, romantisme, symbolisme, réalisme |  Imprimer

Imprimer

21/03/2012

Elle est apparue, innocente et intègre

Elle est apparue, innocente et intègre

Au chevet de nos rêves mouvementés

Quand, sur l’élégance des parvis

Tu récitais l’obsédante poésie des vers

Grouillants et pléthoriques, encombrée

De rappels exacerbés et mouvants

D’une glorieuse égérie immortelle

Oui je me souviens d’elle,

La belle et franche amazone

Qui, sur sa jument altière

Courre dans la campagne verte

Après les rêves endoloris et cruels

Des bourgeois frileux et indécis

Héraldique, elle se tient sur un pied

Au sommet de la colline odorante

Les bras écartés du corps, en suspension

Le regard comblé d’amour empanaché

Et elle sourit pour elle-même, frêle

L’autre jambe passée sur le fil

D’une clôture rêche et forte

Comme un oiseau envolé dans les cieux

D’un ciel d’orage zébré d’éclairs

Elégance du geste, de l’attitude valeureuse

D’une femme encore fille,

Qui court après sa révolte ombragée

Et gagne les rivages sublimes

D’une paix survenue au matin

Les yeux ouverts sur cette apparition

Franche et maladroite de maturité

Tu disais ton désarroi à cette image

La belle emportée dans l’air

Comme un drapeau en flottaison

Au sommet des mâts de navires

En partance vers des pays inexplorés

Et toujours enlacée aux désirs entiers

Ils courent les bras tendus, enrubannés

De honte mêlée à l’espoir irrésistible

D’une rencontre impossible

Avec celle qui n’a pas de nom

Qui n’est que caresse et égarement

Dans les chants puissants et magiques

D’un divertissement anodin

Oui, elle était la sirène dénotée

Le faune irrésolu et cruel

Elle empruntait les courants ascendants

Des fumeries d’opium envoûtant

Et montait vers l’azur, légère

Riante, inconsistante, immanente

Comme au cœur même de l’élan

De la vie et de la mort mêlées

Et lorsqu’au dernier jour

Le corps replié sur lui-même

Dans cet irrésistible effort

D’une respiration impossible

Tu vois ces vêtements de glace

Passer sur cette silhouette fine

Tu souris légèrement, extasié

A la merci de ce rêve définitif

Qui enchante ta mémoire

06:52 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème, écriture |  Imprimer

Imprimer

20/03/2012

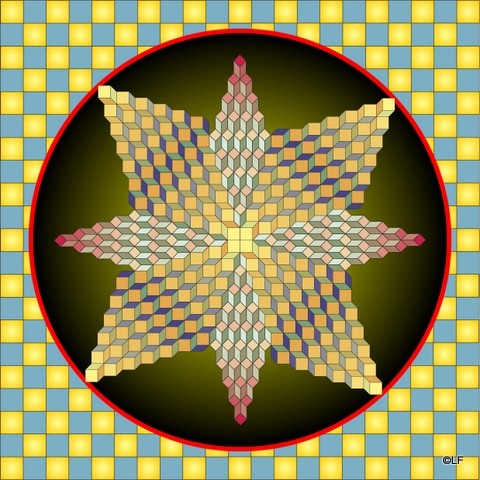

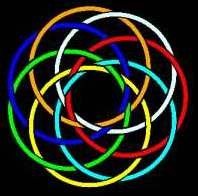

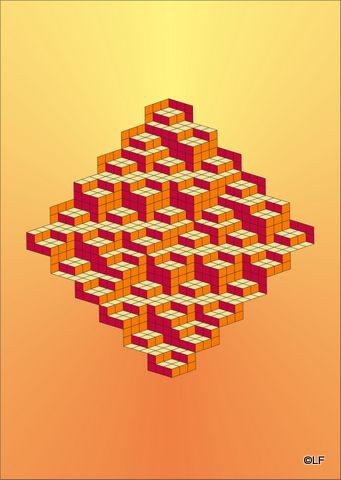

Perspective inversée 2

Quelle confusion ! Où est donc passée la perspective ? Regard au centre : c’est le sommet des quatre losanges à fond jaune, mais c’est aussi le point de départ des quatre losanges étroit à fond blanc. De plus les quatre losanges à fond jaune inversent leur perspective en leur milieu pour rejoindre l’envolée vers l’extérieur sur le pourtour du dessin.

Dessin ésotérique, il fait apparaître une puissance insolite émanant de son centre qu’il projette sur l’horizon du globe. Au-delà, la platitude en deux dimensions, mais illuminée de ce rayonnement.

Malheureusement, les couleurs sont plus pâles que dans la réalité!

Ivresse des profondeurs,

Solitude des extrêmes,

L’opposé se rejoint

En un espace ignoré

Entre les deux,

Toujours le juste milieu

Dans ce cercle magique

S’installe une vision

Qui ne sait où se tourner

Rien n’y est possible

Et pourtant, elle existe

Entre les sommets je vole

Empruntant les arêtes

Pour naviguer incognito

Dans ce monde fini

Mais incompréhensible

J’aime ses allers et retours

Dans la chaleur projetée

D’un vide incommensurable

Mais combien prenant

06:43 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op'art, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

19/03/2012

Promenade au parc Montsouris

C'était jeudi dernier. Il faisait un temps magnifique. Alors pourquoi pas un petit air de campagne :

Un lac, un étang ? Non, pas une mare non plus. Cette pièce d’eau

Sur l’île, en face, un héron se brosse les plumes du corps avec le bec, dédaigneux, regardant lentement les passants, loin de leurs préoccupations. Fendant l’eau, ne laissant qu’une fine trainée imperceptible à sa surface, une carpe passe dignement, dans son monde vert, croisant les canards.

Et ça parle, ça jacasse, ça ne cesse de discourir, pour le plaisir d’utiliser son instrument vocal ou pour qu’il ne rouille pas.

Avançons, changeons de compartiment en passant au dessus de la voie du RER. On découvre une campagne anglaise, un jour d’automne, avec sa grande maison de briques aux fenêtres blanches que l’on voit si souvent dans le Kent.

Un arbre attire les regards, un géant mutilé, courbé vers la terre, mais encore solide et étendant ses membres d’acier aux postérieurs des passants qui viennent se tenir à l’ombre de son feuillage. Qu’il est aimable ce pin malgré ses souffrances. Il nous sourit et ouvre ses larges bras à qui a besoin de réconfort !

Une après-midi d’été, en chemise, trainant les pieds dans la

Un dernier regard sur ce tableau simple.

Mon Dieu… La continuité écologique n’est pas passée au parc Montsouris !

05:36 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, campagne, nature |  Imprimer

Imprimer

18/03/2012

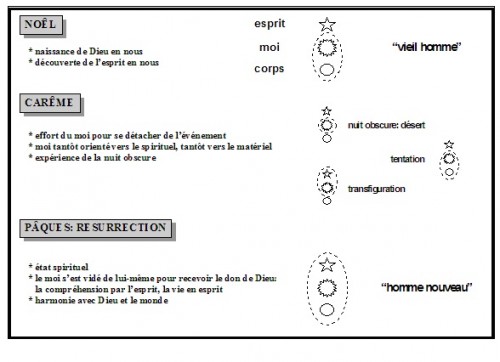

Le passage à la vie spirituelle

Bien que chrétiens, nous saisissons mal ce que signifie « être sauvé », ou « le Christ nous a rachetés », ou encore « passer du vieil homme à l’homme nouveau ». Nous le saisissons mal parce que nous ne le vivons pas, nous ne nous laissons pas transformer par l’Esprit, nous considérons que notre état d’être est l’état normal de l’homme et nous n’imaginons pas que nous pourrions « être » autrement.

A travers les cycles de l’année liturgique, l’Eglise nous invite à la vraie vie, la vie en Dieu. Il s’agit de passer de l’état d’être égocentrique, préoccupé uniquement de son corps de ses sentiments et de ses pensées, à un état d’être unifié, ouvert, en harmonie avec Dieu et le monde. C’est le passage, la Pâque.

05:33 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : spiritualité, christianisme, carême, pâque |  Imprimer

Imprimer

17/03/2012

Autoroute, un vendredi soir

Autoroute, un vendredi soir

Le soleil assoiffe le ruban gris

Qui déroule sa glissade devant nous

Au loin, il tremble de chaleur

Et prédit à l’automobiliste hasardeux

La cécité provisoire des voyages vers l’ouest

La voiture ronronne avec aisance

Avalant mètres et kilomètres

Dévalant les pentes échevelées

Remontant sans peine la contre-pente

Insensible à la fatigue et au bruit

Alors que, face à nous, surgissent

Les bolides bondissants et félins.

Hors de cette saignée, calme, silence

Béatitude d’une campagne endormie

Par une après-midi de repos

Quand déjà le cercle de lumière

Atteint l’horizon, diffusant

Aux arbres et collines une lueur

Légèrement jaunie par quelques nuages

Amassés sur un fond de ciel cotonneux

Sortie dans l’ombre, au crépuscule

Pour se laisser entraîner subrepticement

Vers d’autres horizons invisibles

Qui nous conduiront sans bruit

Jusqu’à la maison rêvée et choyée

Où l’on entrera pour ouvrir une nouvelle vie

07:37 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

16/03/2012

Impressions champêtres

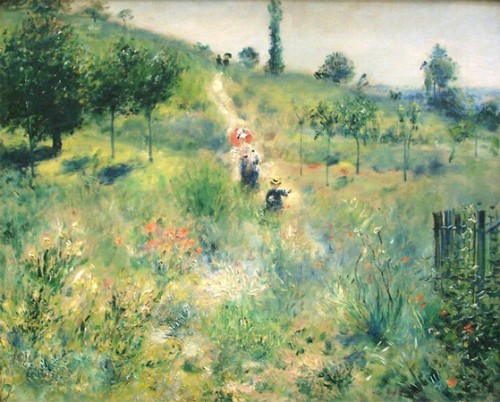

Il y a déjà un an, j’ai eu un coup de foudre pour deux tableaux assez proches, l’un de Renoir, intitulé « Chemins montant dans les hautes herbes », peint vers 1872-1875, et l’autre de Claude Monet, « Coquelicots », peint en 1875. Et je les retrouve hier, au musée d’Orsay, presque côte à côte, parmi les autres impressionnistes.

La même impression d’irréel heureux, le même enchantement d’un début d’été, odorant, dans le silence ouaté de la campagne, comme un arrêt du temps, quand l’instant devient éternité par émerveillement de l’être.

Quelle merveilleuse descente de la colline ensoleillée, presqu’illuminée de cette couleur irréelle que donne les rayons trop puissants d’un après-midi de chaleur. On entend rire les premiers groupes de femmes, jeunes, souriantes, joyeuses, qui se laissent caresser par les herbes hautes en se tenant par le bras. La première cueille quelques coquelicots ou autres fleurs, elle hume avec délice l’odeur renversante de la nature épanouie, ouvre les yeux sur ces couleurs vives, mais diaphanes que donne le silence d’un début d’après-midi en été. Plus loin, en haut de la colline, les parents, ou un autre couple, devisent plaisamment, en bonne compagnie, se laissant porter par l’ambiance simple et magique de ce jour. Les contours de la végétation restent flous, sauf au premier plan, comme les mirages, emprunts d’un léger tremblement qui transforme la réalité en rêve vivant.

Et il en est de même pour les Coquelicots de Monet. Le dessin est plus enfantin, plus sombre aussi, sans doute en raison du ciel plus chargé. La douce transparence des chaleurs d’été n’y est pas. L’atmosphère est cependant douce, moutonnée, coconnée, englobée dans ces couleurs moins vives, enrobée de gris qui sont le reflet des nuages filtrant la lumière et qui donnent ce repos moins exaltant, mais aussi subtil, que le tableau de Renoir. Les coquelicots s’égaillent sur la pente de la butte (ce n’est pas une colline). Ils s’égrainent comme des cloches au son cristallin, enchantant le regard sur ces hautes herbes qui ondulent sous la brise. Là aussi les personnages en descendent, deux mères avec leur enfant. L’ombrelle, instrument indispensable à l’époque, alors que de nos jours on se laisse griller au soleil avec juste, et encore, un écran de crème à même la peau. Elles avancent calmement, ont l’air perdues dans leurs pensées, et les enfants restent sagement à leur côté, comme intimidés par cette nature immobile, silencieuse, endormi.

Merci à vous, artistes, pour ces petits chefs d’œuvre pleins de promesse d’été ! Grâce à votre art, vous nous faites revivre ces instants merveilleux de l’enfance, par ces impressions si finement délivrées, qui, comme la madeleine de Proust, entraînent le souvenir vers ces paysages oubliés dans les replis de la mémoire.

06:59 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impressionisme, art |  Imprimer

Imprimer

15/03/2012

L’opinion publique

En ces moments d’élections, lorsque les médias s’enflamment journellement pour ces héros conspués qui se présentent au suffrage universel, il est important de savoir jusqu’à quel point le quatrième pouvoir exerce son influence.

Pour Alfred Sauvy, l’opinion publique est le for intérieur d’une nation, un arbitre, une conscience. L’opinion publique, cette puissance anonyme, est souvent une force politique, et cette force n’est prévue par aucune constitution [1].

On a longtemps pensé que les médias avaient un impact important sur l’opinion publique. La propagande, au milieu du XXe siècle, a largement utilisé ceux-ci pour influencer l’opinion. Il s’avère cependant, contre toute attente, qu'ils n’ont pas un impact aussi important que celui qu’on leur attribue en matière de formation de l’opinion.

Les expériences de laboratoire et les enquêtes sur le terrain ont en effet mis en évidence que la propagande portant sur des objets aussi différents que des élections ou le moral d’un ennemi produit peu de changement sur les opinions. L’image d’un auditeur passif auquel on fait ingurgiter des vérités prémâchées et que l’on peut manipuler aisément est fausse, comme l’ont clairement montré Paul F. Lazarfeld, Bernard Berelson et Hazel Gaudet à l’occasion de la première étude par panel d’une élection présidentielle (celle de 1940 qui opposait Roosevelt à Willkie) [2].

Dans la plupart des sociétés contemporaines, on peut distinguer cinq catégories d’influence :

§ Les décideurs qui sont ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique, administratif, judiciaire, militaire, policier, etc. Ils sont, dans les pays démocratiques, très sensibilisés aux réactions de l’opinion, doivent en tenir compte et sont parfois paralysés dans leur action pour cette raison. Dans le même temps, ils cherchent à faire évoluer l’opinion de façon à faire passer les réformes qu'ils jugent nécessaires, mais qui pourront être impopulaires.

§ Les leaders d’opinion sont ceux qui cherchent à faire valoir leur représentation du monde et leurs solutions aux problèmes de société. Il s’agit des chefs de partis politiques et d’institutions religieuses, des représentants de syndicats et de toutes sortes d’organismes fédérateurs ou d'associations.

§ Les “ communicateurs ” ou professionnels des médias, qui tendent de plus en plus à se constituer en pouvoir autonome, indépendant économiquement, donc moins orienté politiquement qu’auparavant. Les anglo-saxons les appellent “ communicateurs professionnels ”, c’est-à-dire ceux qui maîtrisent une compétence spécifique dans la manipulation des symboles et qui utilisent ce talent pour nouer une liaison entre différentes personnes ou divers groupes. Pour P. Schaeffer, le communicateur remplit un rôle de médiateur, brisant la relation directe entre les décideurs et leaders d’opinion et le public. Il choisit parmi toutes les informations celles qu'il veut communiquer.

§ Les instigateurs d’opinion, ou “ guides d’opinion ” pour les anglo-saxons, qui, in fine, modèlent l’opinion des membres du ou des groupes auxquels ils participent. Charles Horton Cooley, puis plus tard, Elihu Katz et Paul F. Lazarfeld ont fait ressortir l’importance de leur rôle. Ils servent de filtre entre les médias de masse et le reste du groupe (théorie du « Two steps flow of communications »).

§ Les groupes primaires, qui jouent également un rôle important dans la formation de l’opinion en raison des phénomènes de conformité et d’obéissance qu’ils fédèrent ou encore des phénomènes de déviance suscités.

Les opinions et les attitudes d’une personne dépendent en fait de celles de son environnement social. On ne peut pas vraiment parler d’influence, mais plutôt d’un processus qui lui permet de choisir entre la réalité objective et la réalité sociale constituée par les opinions de son entourage.

[1] Alfred Sauvy, L’opinion publique, Que sais-je n° 701, Paris, Presses Universitaires de France, 1971, p.6.

[2] Paul F. Lazarfeld, Bernard Berelson et Hazel Gaudet, The People Choice, New York, Columbia University Press, 1948.

06:38 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, présidentielle, élections |  Imprimer

Imprimer

14/03/2012

Péplum, roman d’Amélie Nothomb

Amélie Nothomb, la surdouée des dialogues et de la joute verbale, s’en est donnée à cœur joie dans ce livre. Malheureusement, le résultat est mitigé. D’abord, est-ce un roman ou une pièce ? Un roman puisqu’elle l’a choisi ainsi, le titre Péplum étant sous-titré roman. Mais c'est un dialogue sans explication, à prendre brut. D'ailleurs, pourquoi Péplum, qui est une tunique de femme dans l’antiquité ? Certes, la narratrice le porte dans cette aventure dans le futur.

mitigé. D’abord, est-ce un roman ou une pièce ? Un roman puisqu’elle l’a choisi ainsi, le titre Péplum étant sous-titré roman. Mais c'est un dialogue sans explication, à prendre brut. D'ailleurs, pourquoi Péplum, qui est une tunique de femme dans l’antiquité ? Certes, la narratrice le porte dans cette aventure dans le futur.

La romancière se fait opérer et se réveille dans une salle bien différente de celle d’un hôpital. A son chevet, Celsius, scientifique énigmatique lui annonce qu’elle est en 2580. Et le dialogue commence, fait de petites phrases courtes, cinglantes, ironiques. Cela durera jusqu’à la fin du livre, que je n’ai pas lu en entier. A la page 90, j’ai déclaré forfait, lassé, voire écœuré au vrai sens du terme, par ces réparties permanentes, comme une partie de tennis dont les balles sont rapides, trompeuses, envoyées aux quatre coins du court et qui dure des heures, voire des jours. Ces échanges peuvent être drôles lorsqu’ils sont enrobés d’une situation et d’évènements, mais un livre complet d’anathèmes entre deux pèse trop lourd.

On y trouve cependant quelques détails intéressants. C’est ainsi que Celsius explique à A.N. :

– Moi qui vous parle, je suis oligarque.

– Compliments.

– Vous ne me demandez pas en quoi consistent ces tests ?

– Il est inutile de vous le demander. Quand un premier de la classe a eu une bonne note, il finit toujours par réciter les questions, les réponses et les félicitations.

– Nous sommes évalués sur trois plans : notre intelligence (en ce, compris notre culture), notre caractère (en ce, compris notre honnêteté) et notre santé (en ce, compris notre beauté).

– Votre beauté ?!

– Oui. Les laids ne sont pas admis.

– C’est d’une injustice flagrante !

– Pas plus que le reste. Être jugé sur son intelligence est aussi injuste que d’être jugé sur sa beauté.

On y trouve même quelques réflexions intéressantes :

– De toute éternité, le Beau est plus rentable que le Bien.

– Rentable !

–Réfléchissez. Le Bien ne laisse aucune trace matérielle – et donc aucune trace, car vous savez ce que vaut la gratitude des hommes. Rien ne s’oublie aussi vite que le Bien. Pire : rien ne passe aussi inaperçu que le Bien, puisque le Bien véritable ne dit pas son nom – s’il le dit, il cesse d’être le Bien, il devient de la propagande. Le Beau, lui, peut durer toujours : il est sa propre trace. On parle de lui et de ceux qui l’ont servi. Comme quoi le Beau et le Bien sont régis par des lois opposées : le Beau est d’autant plus beau qu’on parle de lui, le Bien est d’autant moins bien qu’il en est question. Bref, un être responsable qui se dévouerait à la cause du Bien ferait un mauvais placement.

Mais très vite on se lasse de ces affrontements permanents qui ne sont que des dialogues creux où seuls comptent le persiflage et le quolibet.

N’ayant pas tout lu, je n’ai pu m’empêcher d’aller voir à la fin ce qui se passait. Et, bien sûr, tout cela se termine par l’écriture d’un roman qui raconterait l’aventure : Quand j’eus fini de rédiger ce manuscrit, je l’ai apporté à mon éditeur. J’ai précisé qu’il s’agissait d’une histoire vraie. Personne n’a daigné me croire.

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, femme |  Imprimer

Imprimer

13/03/2012

Ecoute d’une fenêtre ouverte sur un piano

Ecoute d’une fenêtre ouverte sur un piano…

Cristallines, les notes tombent une à une,

En cascade, ralenties, comme gelées,

Et la pesanteur les laisse s’écraser

Sur la surface lisse et froide,

Entre les rochers de la solitude.

Emportées par le tourbillon des flots,

Elles forment un renflement

Et s’évasent entre les cailloux

Qui parsèment la main gauche

De coupures subtiles.

Certains passages, entre les pierres,

Entraînent un modelé accéléré

Dans lequel les notes se noient

Dans une harmonie prudente,

Avec une retenue évidente.

Enfin... La plaine luxuriante

Où la mélodie prend de l’ampleur,

Accompagnée de nombreux accords :

Septième dominante,

Neuvième parfois,

Toujours suggérés,

Susurrés à l’oreille.

Tout s’éteint,

Se dilue,

Se perd,

Dans le grand bleu turquoise.

Alors on se laisse endormir,

L’esprit libéré de ce tout

Qui nous empoisonne

L’existence de son obsession :

Penser = vivre.

Quelle erreur !

07:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème, musique, piano, concert |  Imprimer

Imprimer

12/03/2012

Le plein du vide, composition musicale de Xu Yi (1997)

http://www.youtube.com/watch?v=-kpIxptSdm0

C’est un voyage dans le continuum espace-temps d’Einstein. On y flotte, sans repère, à la dérive, dans un ensemble inconnu. Où se trouve-t-on ? Qu’entend-on ? Perte de la réalité, le noir, le vide, comme un manque d’espace, ou plutôt un trop d’espace vide, sans rien qui le limite.

Nous sommes partis, le tambour l’affirme.

Alarme ! Les trompettes...

Frottement du véhicule dans l’espace

Puis, plus rien. Ah, si !

Qu’est-ce ? Une ombre de sons,

Un délicat enchantement des nerfs,

Une attente exacerbée d’un accord

Qui arrive parfois, au détour d’une absence.

Montée des insectes qui piétinent

Dans le sable qui crisse sous les pas.

Quelques bulles éclatent, irisées,

A deux encablures de votre corps.

Vous restez impassible, engourdi.

Appel des bambous cognés,

Des bonbonnes résonnantes,

Des serpentins de clarinettes,

Et montée en puissance

De voix obscures et diffuses

Dans la forêt de bruits atténués

Par l’espace, l’espace, l’espace…

Le temps n’a plus de prise,

Il fuit, écrasé de sons, d’éclatements ;

Il se réfugie sous la couverture

Du crâne qui résonne intensément.

Silence ! Pénétration du vide

Dans la calotte cervicale

Comme un glaçon glissant

Entre les neurones atones.

Le temps s’allonge, s’allonge,

Prend de l’espace, loin, très loin.

Pas de final, l’arrêt du son

Est-il un signal de finition ?

Vous vous complaisez

Dans cet univers insolite

Inimaginable, empli de pièges.

Vous vous sentez projeté

Par les explosions,

Les insinuations,

Les appels d’on ne sait où !

Et si vous vous laissez aller,

Vous sombrez dans l’absence,

Vous rétractez votre personne

Jusqu’à ne plus contenir

Qu’un vide nourrissant.

Quelle perspective !

« Xu Yi est née à Nankin, en Chine, peu avant la Révolution culturelle. À l'âge de six ans, elle doit suivre sa mère envoyée à la campagne dans une ferme de rééducation ; là, elle commence l'apprentissage du violon chinois (voir article du 16 septembre 2011 sur l’erhu). Elle entre au conservatoire de Shanghai où elle poursuit cet apprentissage, puis, à l'âge de dix-sept ans, elle intègre la classe de composition. Elle obtient une bourse d'étude pour venir en France. À son arrivée, en 1988, elle suit le cursus de Composition et informatique musicale de l'Ircam (1990-1991). Elle entre au Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) de Paris où elle étudie avec Gérard Grisey et Ivo Malec, et obtient un premier prix de composition en 1994. Elle vit actuellement à Pékin. »(Jean-Luc Idray)

Il semble que, chez Xu Yi, le temps soit davantage psychologique que chronologique : c'est la densité des sons-évènements qui produit la perception du temps. En fait, entre dynamisme et immobilisme, c'est une conception circulaire du temps que l'œuvre reflète. Xu Yi n'envisage pas un temps musical T qui se référencerait suivant le schéma habituel du Chronos, soit un temps linéaire allant du passé à l’avenir, tel que le conçoit l’occidental dans sa vision matérialiste et mesurable du temps. Xu Yi envisage plutôt un temps unique par nature et qui se redéfinit en permanence en puisant en lui-même son évolution. Il s’agit d'un temps circulaire en mouvement, en perpétuelle « inventivité » et non d’un temps circulaire statique. Xu-Yi redéfinit le temps par rapport au non-temps, mêlant le yin et le yang dans une recherche sonore complexe. Le temps dans sa musique s’étire, forme un équilibre qui traduit l’harmonie universelle, un juste milieu entre le son et le silence, la lumière et l’obscurité, le vide et le plein.

Ceux qui désirent approfondir ce style de musique pourront lire utilement le contenu du site :

http://www2.cndp.fr/secondaire/bacmusique/xuyi/musique_temps.htm

07:17 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, temps, espace, philosophie |  Imprimer

Imprimer

11/03/2012

De calvaire en calvaire (1ère partie)

Un calvaire est un aide-mémoire dans la vie quotidienne campagnarde. Il est là pour dire stop, ne plus penser, se réfugier au-dedans de soi et s’ouvrir au bonheur de vivre, ce que l’on oublie un peu trop facilement. Ils sont nombreux, multiples, de toutes les formes ; mais tous nous disent : « Cesse de penser à tes affaires, profite de l’air, regarde les terres, chante comme les oiseaux. » Oui, cela peut paraître paradoxale, la croix est source de vie, elle puise ses racines dans la terre, elle étend ses bras sur le monde et redresse la tête vers le ciel, comme une offrande à la beauté de la vie. Elle est un pont entre la transcendance et l’immanence, avec l’homme à la croisée du vertical et de l’horizontal.

Les calvaires doivent être champêtres. Faut-il cependant qu’ils soient envahis de lierre au point d’être méconnaissables ? Jésus couché dans sa crèche, immolé dans les feuilles odorantes, abrité des regards, veillant sur les champs et les prés, revêtu de feuillage. Le ciel pur entoure sa majesté inconnue, simplement.

Plus modeste, une simple croix rappelle au poète ou au passant la présence de la divinité et sa discrétion : rien que deux bouts de bois croisés, un peu en biais, comme pour mettre en évidence la fatigue et la peine de celui qui n’est pas représenté. Elle a les pieds bien sur terre, enchâssés dans la pierre. Elle se dresse dignement, presque majestueusement, mais frêle dans la nuit qui tombe. C’est l’heure de l’angélus qui sonne au loin par-dessus les arbres et fait vibrer les oreilles et, en écho, les cœurs.

Elle rejoint les fils électriques dans leur verticalité et leur horizontalité. Modeste également, ayant perdu sa peinture, redécouvrant la pauvreté de l’air, elle possède cependant une image, mieux même, une petite pièce sculptée dont on n’aperçoit que les jambes, un peu

Double croix, la pierre, puis le fer. Le ciel est gris, pesant,

Un christ sur son autel, dans une portion d’église, peut-être détruite pour laisser passer la route, voie impériale d

Transfiguration, soulignée de plus par les faux rayons partant au carrefour des deux branches. Et autour, le calme, la sérénité d’une campagne sur laquelle passent juste deux nuages, avec lenteur, sans bruit. Une image idyllique sur un ciel d’azur. C’est l’abbaye à la terre, la sainteté naturelle, la respiration du monde face à l’absolu.

06:45 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, poésie, nature, art, philoxophie, spiritualité |  Imprimer

Imprimer

10/03/2012

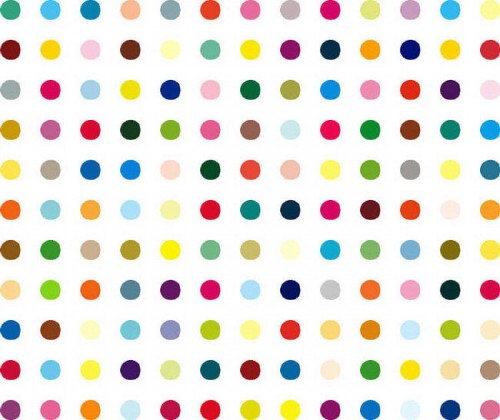

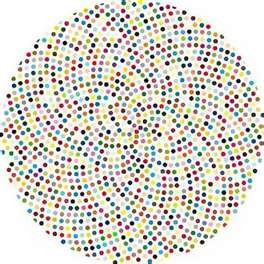

Exposition Damien Hirst

« Imaginez un monde de points. A chaque fois que je réalise un tableau, c’est comme si une pièce de cet univers en était découpée. Ils sont tous connectés.»

Damien Hirst

Intitulé « The Complete Spot Paintings 1986-2011 », cette exposition (rue de Ponthieu, 75008 Paris) se déroule simultanément dans les onze galeries Gagosian de New York, Londres, Paris, Los Angeles, Rome, Athènes, Genève et Hong Kong. Il semble, apparemment, que Damien Hirst, le peintre, soit connu. Il a été récompensé du Turner Prize en 1995. Son œuvre est présente dans d’importantes collections publiques et privées à travers le monde.

Imaginez une galerie de grandes et larges pièces, et, sur les murs, de grandes toiles blanches (un simple apprêt) sur lesquelles figurent, alignés géométriquement, des ronds de couleurs. Ces couleurs ont-elles été choisies en fonction d’une harmonie secrète qui rendrait des effets recherchés et vérifiables ? J’en doute. Ce sont des ronds de couleurs sur une page blanche, sans autre effet que celui-ci. Il avoue lui-même qu’il ne les peint pas. Il les fait peindre par de petites mains. Sans doute lui est-il arrivé de remplir quelques cercles de couleur rouge, verte, bleu, plus ou moins foncé ou pâle. Mais tout cela vaut-il le déplacement et, encore moins, l’achat ? Or ces toiles se vendent des millions. Est-il possible qu’il y ait tant de gogos prêts à payer par snobisme ? Oui, la peinture contemporaine est art, au même titre que la peinture moderne et antérieure, mais si elle est dense, diversifiée, si elle fait preuve d'une beauté idéalisée ou réaliste. Oui à l’art cinétique. Mais ces ronds colorés, même brillamment (il emploie effectivement de la peinture brillante pour les ronds), ne mérite pas le nom d’art. Ce n’est pas de l’inspiration, mais du marketing, de la séduction commerciale, avec pour seules intentions esthétiques : "Saisir la gaieté de la couleur, faire œuvre de coloriste" (d'après Damien Hirst). Tout simplement!

Retour au crayon de couleurs de l’enfance, voilà son idéal. Mais nombreux sont ceux qui se précipitent pour acheter, parce que ces carrés de ronds valent des millions.

Une exception cependant, c’est ce tableau où les points sont assemblés, plus ou moins, en anneaux de Borromée. Les anneaux de Borromée tirent leur nom d'une célèbre famille de princes italiens de la Renaissance, les Borromée, qui les adoptèrent comme symbole héraldique. Ils sont gravés dans la pierre de leur château, sur l'une des îles Borromée du lac Majeur. Les anneaux de Borromée sont un symbole fort de la cohésion nécessaire d'u

assemblés, plus ou moins, en anneaux de Borromée. Les anneaux de Borromée tirent leur nom d'une célèbre famille de princes italiens de la Renaissance, les Borromée, qui les adoptèrent comme symbole héraldique. Ils sont gravés dans la pierre de leur château, sur l'une des îles Borromée du lac Majeur. Les anneaux de Borromée sont un symbole fort de la cohésion nécessaire d'u n groupe : des sociétés commerciales l'utilisent comme logo, des campus universitaires les font trôner à leur entrée et c'est l'un des éléments de la symbolique lacanienne. Dans ces entrelacs, chaque anneau est en dessus ou au dessous du suivant si on tourne dans le sens trigonométrique, donc ils « descendent » ou ils « montent ».

n groupe : des sociétés commerciales l'utilisent comme logo, des campus universitaires les font trôner à leur entrée et c'est l'un des éléments de la symbolique lacanienne. Dans ces entrelacs, chaque anneau est en dessus ou au dessous du suivant si on tourne dans le sens trigonométrique, donc ils « descendent » ou ils « montent ».

Il faut l’avouer, ce cercle entrelacé de boucles que l’on ne peut suivre qu’avec une extrême attention est assez magique. Son mystère en fait sa beauté. On y voit des courbes tourbillonnantes et même des sphères qui apparaissent subrepticement, puis échappent au regard.

07:58 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, art abstrait |  Imprimer

Imprimer

09/03/2012

Se voir, regarder, et puis, partir

Se voir, regarder, et puis, partir,

Au loin, vers un horizon insoluble,

Au plus près des navires noirs,

En volant avec la mouette blanche.

Salée comme le goût de l’eau,

Elle dit adieu aux terres connues

Pour se tourner vers l’exponentiel,

Le grand mirage des flots déchainés,

L’étendue grisâtre et vert de gris,

Comme le chat espiègle et riant,

Pour compenser les jours de peine

Et les nuits d’outrage.

Elle a mis son manteau de loutre,

Elle a regardé son appartement,

Petit, malhabile, encombré,

Et a décidé de s’enfuir, loin de tout,

Dans une agitation inquiète.

Regardant les magazines colorés,

Elle a choisi cet au-delà des mers,

Derrière les soucis et les joies,

Là où plus rien n’effacera

Ses souvenirs d’une vie remplie

D’un petit air charmant et triste.

Où seras-tu dans quelques heures ?

Partie à bord, dans sa cabine minuscule,

Regardant par le hublot l’onde

Secouée de rires et de pleurs,

Et constatant sans peine le désert

Des eaux agitées, mais impavides,

Que feras-tu lorsque tu seras loin

De tout souvenir et de tout sentiment,

Avec pour seul horizon, plat, cette ligne au loin,

Qui se rapproche lentement, inexorablement ?

Mais derrière cette ligne qui fuit sans cesse

Qu’y a-t-il de si attrayant ?

L’envers d’un décor de rêve,

Le charme discret et respectable

D’un épisode fermé et désespéré.

Une comédie burlesque,

Un grand rire ébouriffant,

Un sourire de petite fille,

Une grimace de singe velu,

Le coup de queue d’un poisson

Volant par-dessus les rêves,

La chanson aigrelette et vaine

Des oiseaux prisonniers de l’air.

Départ vers la liberté de conclure

D’une pirouette mal assurée

Allez donc, partez si vous le voulez !

Que restera-t-il de votre personnage,

Juste un peu d’ombre le matin

Lorsque, réveillés, les passants attentifs

Regarderons ces fenêtres ouvertes

Et verront le rideau se soulever,

Légèrement, prudemment,

Pour qu’un visage exsangue

Leur fasse un dernier bonjour :

Ah, quelle farce que ce départ !

07:10 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

08/03/2012

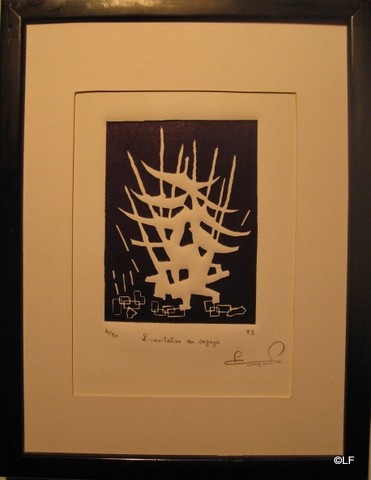

L’invitation au voyage

Un rêve aérien ou marin, pagode ou navire, toits ou voiles, flots ou briques !

Parti en Extrême-Orient, je dérive dans les fumées d’opium (imaginaires, bien sûr), errant dans les paysages insolites et colorés de rouge et de jaune, pétaradant dans la liesse populaire, à la recherche du dragon surmonté de ses enjoliveurs.

06:22 Publié dans 25. Création gravures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, gravure, abstrait, chine, rêverie |  Imprimer

Imprimer

07/03/2012

Le mystère de la vie et de la mort

La mort est un mystère, mystère qui effraie et qui attire. Elle nous pose la question de notre propre mort et par là même de notre propre vie. A l’abri de nos certitudes et des barrières que nous élevons, nous refusons souvent de constater que nous aussi nous pouvons mourir demain. Constat d’adulte que nous ne sommes pas prêts à faire, car il implique le regard sur la vie, sur ma vie. Suis-je prêt à mourir ?

Chacun de nous est à chaque instant confronté à deux tendances profondes qui influencent inconsciemment ses actes. D’une part la pesanteur de notre condition humaine, biologique pourrait-on dire. Elle nous incite à vivre sur l’acquis, l’avoir, à rechercher sans cesse une stabilité matérielle, qui, nous le pensons, nous permet d’échapper au temps et au changement. D’autre part, la réalisation de notre vocation humaine, c’est-à-dire, ce qui, en nous, nous pousse sans cesse à nous dépasser, à lutter avec la pesanteur. Chacun de nous ressent en lui ce besoin qui fait la grandeur de l’homme. Il est enfoui au plus profond de nous-mêmes, souvent caché, ignoré, mais a été, à un moment ou un autre, ressenti. C’est l’appel de notre jeunesse à nous dépasser, à créer en nous et autour de nous un monde nouveau, à renouveler la vie en nous et autour de nous. C’est en cela que la vie devient plus forte que la mort, c’est en cela que l’être, en nous, se réalise.

Nous n’avons pas souvent conscience de cette lutte intérieure. Nous sommes entraînés par le mouvement du monde qui nous anesthésie. La mort d’un proche nous réveille et nous pose la grande question, celle de la mort et, en corollaire, celle de la vie.

La seule attitude possible est celle de l’acceptation : acceptation de notre condition humaine (nous sommes mortels à tout moment), acceptation active de notre vocation humaine, faire fructifier la petite flamme qui, en nous, nous pousse, presque malgré nous, à nous dépasser, à vivre avec un amour chaque fois plus grand. L’un ne va pas sans l’autre : comment accepter notre condition humaine sans savoir qu’on pourra s’y réaliser, comment réaliser notre vocation humaine sans accepter notre condition.

07:50 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, mystère, vie |  Imprimer

Imprimer

06/03/2012

La femme au miroir, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt

Trois femmes, vivant à des époques différentes, l’une, Anne, à Bruges pendant la Renaissance, la seconde, Hanna, à Vienne au temps de Freud et la troisième, Anny, à Hollywood de nos jours. L’auteur fait tout pour nous suggérer une réelle ressemblance entre elles, voire faire penser qu’il s’agit de la même. Toutes les trois se disent différentes des autres femmes, celles qui obéissent aux conventions sociales, se marient, ont des enfants. Elles refusent chacune le rôle que la société et les hommes veulent leur faire jouer.

Anne refuse le mariage, erre dans les bois, trouve un moine qui lui explique qu’elle cherche Dieu sans le savoir. Après quelques hésitations sur sa vocation, elle devient béguine. Elle passe l’examen de passage avec la Grande Mademoiselle qui, après une demi-heure de silence, lui dit :

– L’âme ne sait voir la beauté que si elle est belle elle-même. Il faut être divin pour obtenir la vue du divin.

Elle finit sur le bucher, en innocente, opposé à l’archiprêtre, accusé par sa cousine qui l’a toujours haï.

Hanna, mariée à un homme riche, charmant, finit par divorcer, lassée de la course à l’enfant où l’entraînent les autres femmes. Elle devient médecin de l’âme et, un jour, passe le pont du béguinage. Elle s’installe sous le tilleul cher à Anne et ressent la même chose.

– Soudain, il me sembla que tout l’univers s’était concentré là. Les battements des ailes légères paraissaient la respiration de la plante. Le monde s’organisait en un décor panoramique qui enchâssait cette rencontre précieuse de l’animal et du végétal, me montrant l’essentiel, la continuité de la vie innocente, tenace.

Quant à Anny, elle se complaît dans l’alcool, la drogue et le sexe. Elle n’en sortira pas vraiment, mais son métier d’actrice, où elle excelle, la sauve. Après bien des péripéties, sans intérêt, elle trouve le rôle d’Anne et en fait son chef d’œuvre en montant sur l’échafaud comme une reine ou une sainte.

Curieux comme au fur et à mesure du temps, les femmes qui sont présentés semble plus creuses, moins structurées, moins belles dans leur âme. Anne, la visionnaire, est pure et communie avec la nature et Dieu. Hanna tombe dans la psychologie, Anny ne réussit qu’un coup, qui ne répare pas une vie égarée.

Cela reflète-t-il la réalité ? Non sûrement pas ! Mais Anne, la pure, a marqué au-delà de sa vie l’existence d’autres femmes, aspirant elles aussi, à cette soif d’absolu au-delà du devoir social.

06:41 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, société, destinée |  Imprimer

Imprimer

05/03/2012

Sensation, impression, émotion

Sensation, impression, émotion,

Comment qualifier cet état de court-circuit ?

Plongé dans le noir rougeoyant,

Les yeux fermés sur l’ostracisme

Naturel, stérile, mais palpable

Entre hommes et femmes,

Entre riches et pauvres,

Entre blancs et noirs,

Entre blonds et bruns,

Entre hommes et entre femmes,

Encore plus, entre enfants.

Rien, le vide de l’espoir, sans amertume,

Enrobé du chocolat tiède

De sentiments indélicats.

Revenir à la primauté des sons,

A la couleur de l’illumination,

Au goût ouaté du pain d’épice

Un soir d’enfance, dans son lit.

Assis, je contemple l’effondrement

De mon personnage en quête de componction.

Plus rien ne sera comme avant !

Le bleu divin, le noir de l’évasion,

Le blanc du mirage imaginaire,

Le rouge de l’illusion perdue,

Le jaune des nuits d’été, chaud,

Le vert envahissant de l’âme

Qui courre de la tête aux pieds

Et brûle la gorge au passage.

Je peux encore toucher, extasié,

La main fine et délicate,

De la chance souriante

Ou encore celle, plus rude,

De l’éclat de fer des séparations.

Et ton regard me transperce,

M’étrangle dans le jour malhabile,

Etonné, anxieux, interrogateur.

Qu’as-tu fait de ta destinée ?

Je suis resté sur le chemin

A regarder passer, courageux,

Les groupes combattants et vigoureux

Qui se poussaient les uns les autres

Pour cheminer ensemble vers une mort

Annoncée, inexorable, meurtrissante.

Oui, je te regarde et souris

A ta beauté retrouvée et pleine

Car ensemble nous naviguons

Toutes voiles dehors, au vent du large,

Vers l’horizon désert, mais tentant,

Dont on ne voit plus le fil.

Donne-moi tes doigts de fée

Prends mon visage entre tes mains

Et contemple celui qui est

Avec toi, pour toi, en toi.

07:42 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

04/03/2012

Deuxième dimanche de Carême : la Transfiguration

Le deuxième dimanche est consacré à l’autre aspect du carême : la transfiguration. Cet aspect-là est moins souvent évoqué que le premier, mais il est essentiel, car il représente le fondement même du Christianisme : c’est Dieu qui nous sauve, tous nos efforts ne font que lui permettre de nous sauver. La transfiguration, c’est la vision divine accordée à l’homme. Cette vision, même si elle n’a duré qu’une seconde, change la vie. Plus rien ne peut être comme avant, même si tout redevient comme avant. Dieu, qui m’a touché du doigt, m’a montré le but de ma vie. Même si maintenant je suis redevenu comme avant, JE SAIS qu’ailleurs est le but. Les succès, les joies, les louanges n’ont plus le même goût. Je les sais vains, bien qu’ils m’attirent encore parfois, par habitude. Ailleurs se trouve ce que je cherche, même si je continue, par paresse, par manque de volonté, par orgueil aussi, à jouer mon rôle, mon personnage.

Cette transfiguration est un don de Dieu. Elle donne le sens des choses, l’esprit au-delà de la lettre. Elle est transformation de la vision du monde et des êtres parce que Dieu m’a transformé intérieurement.

En effet, pour les Pères de l’église, ce n’est pas le Christ qui a été transfiguré. La chair du Christ a toujours été transfigurée, sa divinité a toujours été dans son humanité. Ce sont les disciples qui ont reçu du Christ la grâce de le voir tel qu’il est, qu’il était et qu’il sera. Ils ont reçu le don de percevoir mystiquement la divinité du Christ à travers le voile de la chair. « La puissance divine, dit Saint Basile, a paru à travers le corps humain, comme une lumière à travers des membranes transparentes, brillantes pour ceux qui ont reçu les yeux du coeur purifiés ».

06:34 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, carême, transfiguration, église |  Imprimer

Imprimer

03/03/2012

Mont Saint Michel

Quel j

Mais il faut bien avancer, monter à la rencontre du vaisseau qui ouvre ses flancs aux tou

Alors nous prenons par les remparts pour éviter l’agitation commerciale de la rue principale, seule, unique, pavée de cartes postales, de bonbons et de colifichets multiples, inqualifiables, luisants et colorés. Ecrasés par la masse énorme de l’abbaye qui sans cesse se rappelle au pèlerin, nous montons dans cet enchevêtrement de maisons, un peu comme les pèlerins de la cathédrale de Chartes qui progressent à genoux sur le dallage du labyrinthe.

Nous n’entrons pas dans le temple de pierre : trop de gens sortis d’eux-mêmes. Nous préférons en faire le tour par le dédale des ruelles et toujours, en levant les yeux, sentir la main de Saint Michel caresser nos rêveries enfantines.

Retour à l’horizontale et première vision du rocher en entier, altier et délicat, comme un veilleur au cœur des troubles humains.

05:12 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, spiritualité, art, france |  Imprimer

Imprimer

02/03/2012

Expressionismus & Expressionismi, Berlin-Munich 1905-1920, Pinacothèque de Paris (suite et fin)

« Un peintre montre l'apparence des choses, par leur exactitude objective - en réalité, il donne une nouvelle apparence aux choses. » (Ernst Ludwig Kirchner)

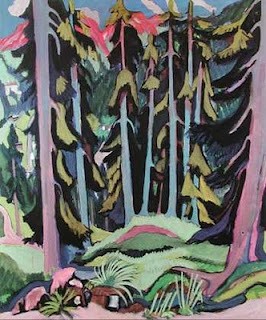

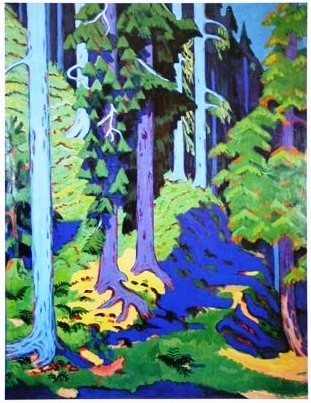

Dans l’exposition Expressionismus & Expressionismi de la Pinacothèque, on peut voir le tableau d’Ernst Ludwig Kirchner « Chemin dans une forêt de montagne » (1919). Je n’en ai trouvé qu’une photographie tronqué et mauvaise qui ne rend pas du tout compte de la profondeur et du mystère que le tableau offre. Cette partie que l’on peut voir sur la reproduction est celle qui correspond, sur la toile, au nombre d’or. Elle est en réalité l’aboutissement d’un chemin qui s’enfonce dans la forêt comme un soc de charrue et qui ouvre vers le mystère.

mauvaise qui ne rend pas du tout compte de la profondeur et du mystère que le tableau offre. Cette partie que l’on peut voir sur la reproduction est celle qui correspond, sur la toile, au nombre d’or. Elle est en réalité l’aboutissement d’un chemin qui s’enfonce dans la forêt comme un soc de charrue et qui ouvre vers le mystère.

Car cette forêt de sapins mouvementée, en pente, est comme un monde sous-marin, fait de verts tendres juxtaposés à des verts plus foncés. Elle est éclairée par une lumière qui fait ressortir les troncs en roses tranchants, presque rouges. Le ciel, vert pâle, mais étincelant, ne modifie pas l’ambiance du tableau. Il est magnifique de mystère, calme comme les deuxièmes mouvements des symphonies de Beethoven. Le mystère est apaisant et n’a rien à voir avec, par exemple, la musique de Wagner.

Kirchner peint une nature sauvage, exubérante, avec un dessin anguleuse et agressif. Mais ses couleurs sont adoucies, harmonieuses, profondes et créent un mystère indolent et fragile. Quelle intensité que ces bleus du tableau « Dans la forêt » (qui n’est pas exposé à la Pinacothèque). On imagine la tombée de la nuit, lorsque le vert de la végétation vire au bleu et où seules les parties illuminées encore par le soleil rendent leur couleur réelle, des verts tendres ou foncés qui se marient avec les bleus plus ou moins clairs des parties dans l’ombre. Magnifique tableau au mystère, là aussi, lumineux !

06:24 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, expressioniste |  Imprimer

Imprimer

01/03/2012

Labyrinthe d'escaliers

Pour Jacques Attali, il existe un langage avant l’écriture qui permet à l’homme de communiquer. C’est le labyrinthe. Il est le symbole de la perplexité de l’homme face aux mystères du monde. Cette représentation symbolique de l’espace devient non espace en raison de l’absurdité de ses dédales. Et là encore, c’est la géométrie et la symétrie qui trompent les sens de l’homme et le projettent dans un monde apparemment cohérent, mais incongru dès qu’on tente d’y entrer.

Symétrie haut-bas, symétrie droite-gauche, ce faux labyrinthe semble une construction finie, mais qui conduit à l’absurde de la marche en avant, comme la marche de l’homme dans la vie. Où vais-je ? Le savez-vous ?

Et tout cela, bien sûr, grâce aux cubes de Penrose, une fois de plus !

10:15 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op |  Imprimer

Imprimer

29/02/2012

L’art et le beau

« On prouve tout ce qu’on veut, et la vrai difficulté est de savoir ce que l’on veut prouver. » Ainsi parle Alain dans son « Avant-propos du Système des beaux-arts », écrit en 1926 et qui n’a pas perdu de pertinence. Il poursuit : « Le choix est tout fait, et inébranlable, et ce qu’on voudrait prouver, à savoir que l’œuvre est belle, est affirmé sans aucun doute par l’œuvre elle-même. »

C’est pourquoi l’art, à l’inverse des mathématiques, n’a pas de point de vue universel et les appréciations que l’on y porte, ne sont que le reflet de la pensée d’un seul, parfois partagées par un certain nombre d’autres humains.

Cependant, ne l’oublions pas, le goût pour l’art, et donc l’intérêt que l’on y porte, est également affaire d’éducation. Mais jusqu’à un certain point seulement. Apprendre à apprécier une œuvre et l’apprécier réellement est différent. Disons plutôt que l’on apprend pourquoi l’on apprécie telle œuvre plutôt que telle autre, on apprend à en goûter la vision d’ensemble et chacun des détails, mais au fond de nous, en dehors des modes et de l’influence des autres, on sent instinctivement ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas. On baptisera chef d’œuvre ce que d’autres considèrent comme sans valeur esthétique, voire médiocre. Alors l’art serait-il simplement affaire de goût ?

Eh bien, là aussi, nous sommes sur la corde raide des sommets, avec, à droite et à gauche, la pente qui conduit à deux lieux opposés. Mais c’est bien cette fine limite, qui est le juste milieu, qui détient la vérité. Rien n’est blanc ou noir, tout est nuance et non pas gris. Et ces nuances sont la couleur de la vie et du monde.

On rejoint là un autre auteur, Maurice Nédoncelle, avec son livre « Introduction à l’esthétique », aux presses universitaires de France en 1963. Que nous dit-il ? L’esthéticien est le philosophe de l’art : il cherche à en éclairer la nature, à en décrire l’origine, les espèces, la finalité ; il essaie d’en discerner les rapports avec le beau, il analyse le mystère de la beauté même. Mais il ajoute aussitôt après : On peut se demander, il est vrai, si une telle réflexion est utile et ne se résout pas en verbiage… Nous pouvons nous familiariser avec le beau, nous ne pouvons le définir, il est aussi réel et indéfinissable qu’une personne vivante. Et c’est bien en cela que telle œuvre d’art fascine certains et pas d’autres, parce qu’elle ne correspond pas à sa façon d’appréhender la vie.

En réalité, l’œuvre d’art nous plaît parce qu’elle rencontre en nous une aspiration, une élévation de l’âme dont nous avons besoin pour vivre. Or, parce que chaque homme est unique, nous avons tous des voies différentes pour arriver à notre réalisation. L’œuvre d’art reflète plus ou moins ces voies et nous entraîne vers le haut selon que la beauté que l’on y trouve correspond à la voie qui nous permettra de nous élever. Mais alors, me direz-vous, l’œuvre d’art n’a pas de valeur universelle ? Si, elle en a bien, car cette élévation, cette aspiration se rejoint bien en un point, que certains appellent Dieu, quel que soit celui-ci, que d’autres appellent principe universel, et qui possède mille noms selon la pensée de chacun. Au-delà du Big bang, cette lumière qui éclaire le Tout, constitue notre ultime réalisation. Elle est sans nom et l’on comprend que dans certaines religions on ne nomme pas Dieu (le judaïsme n’accorde que des attributs à YHWH), on ne représente pas Dieu (l’Islam a ainsi développé un art géométrique fascinant et impressionnant faute de pouvoir développer des images), voire même l’idée d’un dieu supérieur n’existe pas (le bouddhisme est une religion sans Dieu).

Pour revenir à notre vision de l’art, et donc à notre idée du beau, il semble que celui-ci a donc un rôle très particulier. Par l’attirance irrévocable que certaines œuvres possèdent, et qui est différente selon les personnes, l’art est une aide précieuse et un moyen sûr pour conduire à sa propre découverte, au-delà d’un moi imprégné de contexte, environnement, histoire, géographie, société et même mathématique, la science la plus universelle.

28/02/2012

Tricorne de doute et de pompe

Tricorne de doute et de pompe

Sans l’arrêt du cœur de Germain

Je gagnais la bataille du flambeau

Arrondi au ventre de l’inquiétude

Et mêlé à l’inconsistance de l’eau

Je navigue aux porphyres des côtes

A l’ombre du phare à quatre têtes

Auprès de la blonde délicatesse

Des lumières de nos corps

Sous la pluie de notre déraison

Les regards abrités de tes paupières

Abordaient la venue des saisons

Du métal de leurs facettes altières

L’image vide,

Les mains à la pesanteur de l’âme

Je rêve, parfois

06:58 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

27/02/2012

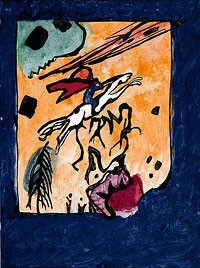

Expressionismus & Expressionismi, Berlin-Munich 1905-1920, Pinacothèque de Paris.

Cette exposition veut mettre en lumière la diversité de l’expressionisme allemand qui est composée de deux approches opposées, l’une par le mouvement Die Brücke (Le pont) et l’autre par le mouvement Der Blaue Reiter (Le cavalier bleu).

Die Brücke est fondé en 1905. L’objectif est de s’abstraire de toute règle. Il s’agit d’exprimer les émotions de l’artiste sans aucun aspect formel.

Der Bla ue Reiter, fondé en 1912, est né du besoin des artistes lui appartenant de développer un art permettant de capter l’essence spirituelle de la réalité avec un langage contrôlé tendant vers l’abstraction. Pour cela, ils publièrent des livres et organisèrent des expositions. Kandinsky fut un des moteurs de ce mouvement. Dans son étude pour l’Almanach du Cavalier Bleu, aquarelle peinte en 1911, le cavalier est une métaphore de l’artiste : « Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité. Mais c’est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l’artiste à de hauts sommets avec vigueur et rapidité. Mais c’est l’artiste qui maîtrise son talent ». La même année, il peint son premier tableau abstrait « Tableau avec cercle » de 1911. C’est cette même année que paraît son premier grand ouvrage théorique sur l’art, intitulé « Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier ». Il y expose sa conception personnelle de l’art qui est pour lui d’ordre spirituel. Il développe également une théorie concernant l’effet

ue Reiter, fondé en 1912, est né du besoin des artistes lui appartenant de développer un art permettant de capter l’essence spirituelle de la réalité avec un langage contrôlé tendant vers l’abstraction. Pour cela, ils publièrent des livres et organisèrent des expositions. Kandinsky fut un des moteurs de ce mouvement. Dans son étude pour l’Almanach du Cavalier Bleu, aquarelle peinte en 1911, le cavalier est une métaphore de l’artiste : « Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité. Mais c’est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l’artiste à de hauts sommets avec vigueur et rapidité. Mais c’est l’artiste qui maîtrise son talent ». La même année, il peint son premier tableau abstrait « Tableau avec cercle » de 1911. C’est cette même année que paraît son premier grand ouvrage théorique sur l’art, intitulé « Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier ». Il y expose sa conception personnelle de l’art qui est pour lui d’ordre spirituel. Il développe également une théorie concernant l’effet psychologique des couleurs sur l’âme humaine et leur sonorité intérieure. Le beau n’est pas lié à la reproduction d’une réalité quelconque, mais à l’agencement de couleurs et de la forme dans une harmonie émotionnelle. Toujours dans le même ouvrage, il définit trois types de peinture, les « impressions », les « improvisations » et les « compositions ». Tandis que les impressions s’appuient sur une réalité extérieure qui leur sert de point de départ, les improvisations et les compositions dépeignent des images surgies de l’inconscient, la « composition » étant plus élaborée d’un point de vue formel. Enfin, il s’attache à la dissonance. Comme Schönberg compose sa musique à partir d’une disharmonie, Kandinsky construit ses tableaux sur le principe de chocs colorés.

psychologique des couleurs sur l’âme humaine et leur sonorité intérieure. Le beau n’est pas lié à la reproduction d’une réalité quelconque, mais à l’agencement de couleurs et de la forme dans une harmonie émotionnelle. Toujours dans le même ouvrage, il définit trois types de peinture, les « impressions », les « improvisations » et les « compositions ». Tandis que les impressions s’appuient sur une réalité extérieure qui leur sert de point de départ, les improvisations et les compositions dépeignent des images surgies de l’inconscient, la « composition » étant plus élaborée d’un point de vue formel. Enfin, il s’attache à la dissonance. Comme Schönberg compose sa musique à partir d’une disharmonie, Kandinsky construit ses tableaux sur le principe de chocs colorés.

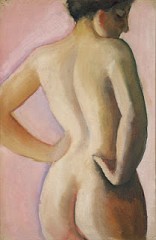

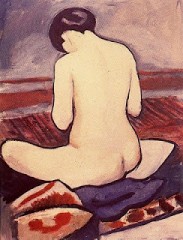

Admirons également un autre peintre, August Macke et les deux nus exposés à la Pinacothèque. D’abord le tableau « Nu de dos sur fond rose, peint en 1911, trois ans avant sa mort prématurée ; puis le « Nu assis sur un oreiller » de la même année. Ils sont également lumineux. Les corps tout en courbe ne sont nullement intimistes, mais seule compte la couleur de la chair, merveille de nuances, en particulier le second aux reflets bleus. Malgré la banalité de la mise en scène, on est surpris par cette vigueur étincelante, comme un éclair de possession qu’un coup d’œil dévoile.

ne sont nullement intimistes, mais seule compte la couleur de la chair, merveille de nuances, en particulier le second aux reflets bleus. Malgré la banalité de la mise en scène, on est surpris par cette vigueur étincelante, comme un éclair de possession qu’un coup d’œil dévoile.

07:11 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : peinture, dessin, expressionnisme |  Imprimer

Imprimer

26/02/2012

Premier dimanche de Carême

En ce premier dimanche, l’église, à travers le texte des tentations de Jésus au désert, pose la signification du carême : c'est une épreuve, celle de la liberté humaine et de son usage. C'est la confrontation entre l'homme et la tentation qui se dévoile quand l'homme essaye de sortir du sommeil hypnotique et anesthésiant de la vie quotidienne.

Notons d’abord que si nous avons conscience de l’insuffisance de notre ouverture vers Dieu, nous n’avons pas conscience de l’emprise de la tentation sur nous. Notre monde réduit le mal, le mauvais usage de notre liberté, à un manque d’organisation et de connaissance de la part des hommes, donc à un problème de société, en effaçant la responsabilité individuelle. Le carême nous invite à un retournement de cette vision tranquillisante en faisant l’expérience de la tentation.

Remarquons aussi le parallèle que l’on peut établir entre la tentation de Jésus et celle d’Adam au début de l’humanité. Adam, au paradis, rompt le jeune en mangeant le fruit défendu. Le Christ, au désert, nouvel Adam, commence par jeûner. Il est tenté, mais ne succombe pas comme Adam à la tentation. Par sa faute, Adam perd la vie en Dieu et découvre la mort. Le Christ, par sa victoire sur la mort, nous rend à la vie de Dieu. Premier événement de l’humanité, premier événement de la vie connue du Christ après son baptême, l’expérience de la tentation est aussi le premier événement de notre vie spirituelle. Disons que sans cette expérience, il ne peut y avoir de vie en Dieu.

C’est en cela que la retraite dans le désert est nécessaire. Dans le monde, sans cesse attirés à l’extérieur de nous-mêmes, nous ne sommes que réaction et vivons à la surface de l’être. L’isolement du monde a pour but de nous recentrer et de nous obliger à nous poser les vraies questions. Au désert, l’homme se retrouve face à lui-même. Nudité terrifiante pour celui qui se grise du monde, car il pèse son absence d’être. Nudité consolante pour celui qui s’est déjà détaché des épreuves du monde. La retraite prolongée est nécessaire, car si l’homme s’y trouve nu, seul le temps peut ouvrir son être à Dieu. D’abord nu, mais fermé sur lui-même, il va se découvrir tel qu’il est face aux tentations : multiple, jamais uni, soumis aux circonstances.

L’évangile de ce premier dimanche nous donne les trois stades de la tentation :

. Transformer les pierres en pain, c’est la tentation de l’avoir, celle du pauvre. C’est le désir qui accumule sans cesse et dit « Je veux ».

. Régner sur les royaumes du monde, c’est la tentation du pouvoir, celle du riche. C’est l’ivresse de la puissance qui dit : « Je suis le plus fort ».

. Se jeter du haut du temple, c’est la tentation du savoir, celle du spirituel. C’est l’orgueil qui dit : « Je suis Dieu ».

Ces tentations sont celles de l’homme qui s’élève dans la voie spirituelle. Il lutte d’abord contre ses appétits propres, ses satisfactions personnelles, puis contre le désir de surclasser les autres, de les dominer, enfin contre l’idée d’être saint.

07:46 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, christianisme, carême, philosophie |  Imprimer

Imprimer

25/02/2012

La plaisanterie, roman de Milan Kundera

Le roman laisse successivement la parole à Ludvik, Helena, à nouveau Ludvik, Jaroslav, de nouveau Ludvil, Kpska, enfin ludvik-Helena-Jaroslav. Il est vrai que l’on s’embrouille un peu à chaque nouvelle partie, car on ne sait qui dit je, même si son nom est indiqué sous le numéro de la partie.

Helena raconte comment elle a aimé Pavel, son mari, lors d’un meeting où elle découvre la vie : Nous nous fréquentions depuis près de deux ans et je commençais à ressentir une pointe d’impatience, rien d’étonnant, nulle femme n’entend se satisfaire d’une simple amourette d’étudiant… Le Parti contraint Pavel à épouser helena. On a chanté, on a dansé et je répétais à Pavel, si nous devions nous deux nous trahir, nous trahirions tous ceux qui célèbrent ces noces avec nous…J’ai envie de rire aujourd’hui quand je pense à tout ce que nous avons finalement trahi par la suite. Helena cherche l’amour, elle le cherchera toute sa vie et finira par le trouver, sans pouvoir l’éprouver. Elle parait aux autres une sainte Nitouche : Je savais pourtant bien combien il serait simple d’oublier bel et bien mon juvénile rêve d’amour, franchir la frontière pour me retrouver sur les terres de cette étrange liberté où n’existe ni honte, ni retenue, ni morale, dans le domaine de cette bizarre liberté ignoble où tout est permis, car il suffit d’entendre, au-dedans de soi, la pulsation du sexe, cette bête.

commençais à ressentir une pointe d’impatience, rien d’étonnant, nulle femme n’entend se satisfaire d’une simple amourette d’étudiant… Le Parti contraint Pavel à épouser helena. On a chanté, on a dansé et je répétais à Pavel, si nous devions nous deux nous trahir, nous trahirions tous ceux qui célèbrent ces noces avec nous…J’ai envie de rire aujourd’hui quand je pense à tout ce que nous avons finalement trahi par la suite. Helena cherche l’amour, elle le cherchera toute sa vie et finira par le trouver, sans pouvoir l’éprouver. Elle parait aux autres une sainte Nitouche : Je savais pourtant bien combien il serait simple d’oublier bel et bien mon juvénile rêve d’amour, franchir la frontière pour me retrouver sur les terres de cette étrange liberté où n’existe ni honte, ni retenue, ni morale, dans le domaine de cette bizarre liberté ignoble où tout est permis, car il suffit d’entendre, au-dedans de soi, la pulsation du sexe, cette bête.

Pendant ce temps, Ludvik vit le premier naufrage de sa vie, à cause de Marketa, jolie jeune fille de dix-neuf ans, qui ne comprend pas les blagues. Ils étaient en faculté, dans ces années du communisme où tous épient tout le monde, où la moindre parole est analysée, le moindre sourire suspecté. Aussi lorsqu’elle part en stage et lui écrit qu’elle est contente tandis que lui était mal d’elle, il lui envoit une carte portant les mots : L’optimisme est l’opium du genre humain ! L’esprit sain pue la connerie. Vive Trotski ! Ludvik. Marketa ne répond pas. A la rentrée il est convoqué devant le comité des étudiants du Parti. Il est rejeté de toute sa vie d’étudiant et se retrouve incorporé. Je commençais à comprendre qu’il n’existait aucun moyen de rectifier l’image de ma personne, déposée dans une superbe chambre d’instance des destins humains ; je compris que cette image (si peu ressemblante dut-elle) était infiniment plus réelle que moi-même ; qu’elle n’était en aucun façon mon ombre, mais que j’étais, moi, l’ombre de mon image ; qu’il n’était nullement possible de l’accuser de ne pas me ressembler, mais que c’était moi le coupable de cette dissemblance ; et que cette dissemblance, enfin, était ma croix, dont je ne pouvais me décharger sur personne et que j’étais condamné à porter. Mais Ludvik refuse de capituler, bien que sa dissemblance n’est visible que pour lui seul. Et graduellement, sa vie perd sa continuité, sa vue s’accommode à cette pénombre de dépersonnalisation et il commence à distinguer des gens autour de lui. Il raconte ses errances avec ses camarades. Il rencontre Lucie, une ouvrière qui vit dans un foyer, qui lui redonne la vie. Le temps recommence à s’articuler et à se décompter. Il connait le bonheur. Puis, il passe de la tendresse à une nouvelle Lucie, sensuelle lorsqu’elle essaye une robe qui lui dévoile les proportions de son corps balancées avec grâce. Après bien des péripéties, il obtient un rendez-vous dans une chambre. Mais elle se refuse à lui. Et il continue à la désirer derrière le grillage de la caserne. Il finit par la perdre de vouloir la prendre contre son gré.

Jaroslav, lui, raconte sa passion pour les chants et la musique de Moravie, qui se caractérise par une tonalité à la septième mineure, qu’elle appartienne au mode éolien, dorien ou mixolidien, d’après les tons d’église. Kundera écrit de très belles pages sur cette musique si particulière. Il raconte l’amitié d’adolescents entre Jaroslav et Ludvik qui s’est renforcée grâce à leur amour de la musique.

Ludvik reprend la parole pour raconter sa rencontre avec Helena, journaliste, dans un hôtel. Et très vite, il la discerne non plus en tant que professionnelle, mais en tant que femme, apte à fonctionner en tant que femme. Mais helena est mariée avec Pavel Zemanek, une personnalité du parti. Il l’emmène dans une chambre empruntée et la fait parler de son mari qui lui rappelle ses heures sombres. Il voit cette femme assise en face de lui, ivre, les joues en feu, la jupe roulée jusqu’à la ceinture. « Déshabillez-vous, Helena », dit-il. Il est extrêmement rare que l’amour physique se confonde avec l’amour de l’âme. Que fait-elle au juste, l’âme, pendant que le corps s’unit (de mouvement immémorial, universel et invariable) à l’autre corps… Que deux corps l’un à l’autre étrangers se confondent, ce n’est pas rare. Même l’union des âmes peut se produire quelquefois. Mais il est mille fois plus rare qu’un corps s’unisse avec son âme et s’entende avec elle pour partager une passion. Qu’à donc fait mon âme pendant que mon corps faisait l’amour avec Helena ? Et helena devient amoureuse de Ludvik, ce qui ne plaît pas du tout à celui-ci. Elle finit, plus tard, par tenter de se suicider. La fin du livre est quelque peu confuse : l’orchestre, le clarinettiste instituteur, l’infarctus de Jaroslav.