24/02/2012

Madame et non plus Mademoiselle

Nous venons d’apprendre qu’aux yeux de l’administration, il n’y aura plus désormais de « mademoiselle », mais uniquement des « madame ». Jusqu’où va-t-on chasser le sexisme !

Certes, reconnaissons-le, ce passage de mademoiselle à madame n’est dû qu’à un évènement fortuit (et mondain diront certains), le mariage, qui n’a rien à voir avec un changement plus profond, le passage de jeune fille à celui de femme. Remarquons cependant que ces deux passages sont parfois simultanés, tant chez l’homme que chez la femme. Oui, cela existe encore, même si tous les modernes vous dirons le contraire. Et n’est-elle pas belle cette préservation du corps pour son autre moitié à laquelle on rêve des nuits entières ?

Alors comment dénommer une femme qui ne se marie pas ou qui n’a plus de mari parce que l’un ou l’autre a rejeté leur union ? Pourquoi faut-il, sous prétexte de simplification féministe, appeler madame une toute jeune fille, sous prétexte que les plus âgées ne peuvent être appelées mademoiselle ? La vertu n’a plus droit à l’existence et toutes les jeunes filles, même les très jeunes, sont supposées être devenues madame depuis le début de leur puberté.

On aurait pu, de façon à affirmer la similitude entre l’homme et la femme sur ce plan, plutôt que de déclarer que toutes les femmes doivent s’appeler madame, inventer un nouveau mot pour le jeune homme qui n’est pas marié. Il ne s’agit certainement de revenir aux termes de puceau et pucelle utilisés au Moyen-âge qui se rapportent plus au sexe qu’à une raison sociale. Mais l’irruption d’un mot nouveau est toujours une bonne nouvelle dans une langue vivante, alors que la suppression d’un vocable pour des raisons de sexisme est toujours quelque peu attristante. Pour cela on aurait pu nommer une commission d’experts et leur demander de produire un rapport sous un an avec des propositions au gouvernement. Cette commission aurait produit une dizaine de possibilités qui aurait été testées sur un département français avant que n’en soit adoptée une seule par l’ensemble du pays. On pourrait par exemple revenir au terme utilisé au Moyen-âge, celui de mon damoiseau (celui qui n’a pas encore été adoubé écuyer). Il est vrai que peu de garçons accepteraient un tel changement d’appellation. Celle-ci est cependant très poétique, les termes de damoiseau et de demoiselle faisant rêver au temps béni où l’innocence de la vie était symbolisée par les dénominations oiseau et oiselle, comme un envol avant de retomber sur terre. On pourrait également utiliser un mot désuet, fieu, équivalent masculin de fille. On aurait ainsi monfieu avant de devenir monsieur, comme on a mademoiselle avant de devenir madame. Il est sûr qu’en langage moderne, on ne pourrait appeler les jeunes hommes « mon gars », car il faudrait alors appeler les jeunes filles « ma fille ». Bref, si ajouter quelque chose est un travail créateur, on constate bien que la création est une tâche compliquée, d’ordre scientifique ou artistique.

Peut-être pourrait-on également n’avoir qu’une seule dénomination pour les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes filles, voire les enfants. Humains, nous le sommes tous, donc nous serions Humain Bertrand ou Humain Claire. Ou encore, pourquoi pas, Personne Bertrand ou Personne Claire ? Il y aurait une véritable égalité, puisqu’il n’y aurait plus de différence.

Alors pourquoi ne pas laisser tomber toutes ces appellations et ne nommer quelqu’un que par son prénom et son nom. C’est bien ce que tentent de faire les journalistes pour qui toute personne à interviewer ne peut porter de titre, même de civilité. Seuls les anonymes peuvent être appelés Madame ou Monsieur. Nous aurions ainsi : Arthur Cupidon et Camille Jolicoeur se sont connus un soir et se sont mariés deux ans plus tard. Très bien, mais Camille est-elle homme ou femme ? Il conviendrait alors de faire précéder ces patronymes de leur sexe, poussant plus loin que les Etats-Unis qui utilisent ces termes de manière officielle pour leurs toilettes. On dirait alors male Arthur Cupidon et femelle Camille Jolicoeur.

Cela fait un peu troupeau de bestiaux, mais enfin, il faut être moderne !

07:17 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, humour, fille, philosophie |  Imprimer

Imprimer

23/02/2012

Rien, l’errance conceptuelle

Rien, l’errance conceptuelle

Les idées filent comme météorite

Elles traversent l’espace

Et pompent l’énergie créatrice

La nuit berce cette agitation

La rendant ronronnante

Sur quoi se fixer ?

J’ai erré dans les lieux de la géométrie

J’ai observé les lois de la nature

Je suis tombé dans les imprécations

Des diverses cellules irisées

Qui courent dans la tête

Et agitent les pieds au soleil

Et je reviens ensuite à cette satiété

Ou cette inappétence pour la réflexion

Quand l’un vient, l’autre s’en va

Sans suite logique, sans pont

Sans symétrie de pensée

Une errance immature et diffuse

Qui couvre les heures de l’insomnie

Cela dure et s’étire comme des filaments

Jusqu’au moment où je me réfugie

Dans le monde secret et inexplorable

Derrière les yeux clos, impavides

Dans la trouble obscurité colorée

De noir, de rouge, puis de blanc

Une blancheur inédite, nouvelle

Qui apaise l’esprit et le corps

Qui oblige la machine galopante

A laisser tomber la pression

Jusqu’au moment où le rien

Devient réalité vivante

Où l’araignée tisse sa toile extensible

Derrière laquelle s’expose la tache

Claire et lumineuse, choquante

Des eaux troubles et verdâtres

D’un cerveau en décomposition

Eh bien, contrairement aux impressions

Cette écriture sordide et personnelle

M’a ragaillardi et a chassé

Les fantômes d’un passé trop présent

Les spectres d’un futur inatteignable

L’absence d’appréhension d’un maintenant

Qui se noie dans le vide cosmique

J’ai repris pied, j’ai fermé mes écouteurs

Je me lance à l’assaut de mon lit

Saute dans sa pâleur et m’endort

Heureux de cet intermède indéfinissable

07:20 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poème, poésie |  Imprimer

Imprimer

22/02/2012

Mercredi des Cendres

Le premier jour du carême nous invite à méditer le pourquoi et le comment de la quarantaine du Carême. Le pourquoi est compris et même vécu à travers l'imposition des cendres, le comment est donné par l'évangile du jour.

En fait, l'imposition des cendres va au delà d'une simple explication du carême. Sa réalité doit être vécu non comme l'accomplissement d'un rite dont le sens nous échappe plus ou moins, mais comme une démarche intime de l'être devant Dieu d'abord, devant les autres ensuite, devant soi-même enfin. Cela nécessite compréhension de sa signification, acceptation de sa nécessité et engagement à vivre le carême à travers le comment donné par l'évangile, c'est à dire le jeûne, la prière et l'aumône.

L'imposition des cendres

Le rite d'imposition des cendres par le prêtre sur notre front a ainsi plusieurs significations :

* En premier lieu, j'ai personnellement pris conscience de la fuite vers l'avant que constitue ma vie. Je me laisse habituellement consumer par le désir égoïste et j'oublie ce qui en moi est à l'image de Dieu. Je prends à cet instant conscience de ma mort :

" Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière".

* Je reconnais devant tous que cette cendre est l'image de ma vie. Je laisse tomber mon apparence, j'accepte de ne plus donner aux autres une image de moi-même. Je me montre tel que je suis, sans fausse pudeur. Je marche aux yeux de tous vers la mort, je reconnais devant tous mon état mortel. Je montre ma conversion, mon retournement :

" Convertissez-vous et croyez à l'évangile".

* Enfin, je me tourne vers Dieu pour qu'il transforme le feu qui me consume, pour que je le ressente comme source de lumière, pour qu'il me ressuscite.

" Laissez-vous réconcilier avec Dieu, car c'est maintenant le jour du salut".

Le comment du carême

Il est donné par l'évangile du jour des cendres.

Le carême ne consiste pas à suivre un rite, une règle donnée et par là à montrer aux autres que l'on est chrétien. C'est avant tout une transformation intérieure, secrète.

L'important n'est pas la pénitence, mais la manière de faire pénitence :

Que ton aumône reste dans le secret

Quand tu prie, retire-toi et prie ton Père qui est présent dans le secret

Que ton jeûne ne soit connu que de ton Père qui est présent dans le secret

07:59 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, religion, pénitence, carême |  Imprimer

Imprimer

21/02/2012

Hanezu, film de Naomi Kawase

Bande annonce :

http://www.youtube.com/watch?v=9-SC3QuVUm0

Extraits :

http://www.youtube.com/watch?v=ylHbpEVcQGw

http://www.youtube.com/watch?v=LfdbYc0uRwA

Dans la vallée d’Asuka, berceau de la civilisation japonaise, on met à jour les ruines de l’ancienne capitale. Ses habitants pensaient que les trois montagnes environnantes, Unebi, Miminashi et Kagu, étaient habitées par les dieux. Un poème japonais du VIIème siècle conte l’affrontement de deux de celles-ci pour l’amour d’une autre. « C’est ainsi depuis le temps des Dieux, les hommes se disputent leur femme. » Et cette histoire se répète : une femme d’aujourd’hui y aime deux hommes, sans pouvoir choisir, jusqu’au suicide de l’un des deux. Takumi, la femme, vit une vie paisible avec son mari Tetsuya. On partage cette vie faite de gestes lents et simples, naturels pourrait-on dire. Mais elle poursuit dans le même temps une liaison avec Kayoko, un sculpteur, amoureux de la nature. Elle est enceinte, ce qui bouleverse sa vie, leurs vies à tous.

l’ancienne capitale. Ses habitants pensaient que les trois montagnes environnantes, Unebi, Miminashi et Kagu, étaient habitées par les dieux. Un poème japonais du VIIème siècle conte l’affrontement de deux de celles-ci pour l’amour d’une autre. « C’est ainsi depuis le temps des Dieux, les hommes se disputent leur femme. » Et cette histoire se répète : une femme d’aujourd’hui y aime deux hommes, sans pouvoir choisir, jusqu’au suicide de l’un des deux. Takumi, la femme, vit une vie paisible avec son mari Tetsuya. On partage cette vie faite de gestes lents et simples, naturels pourrait-on dire. Mais elle poursuit dans le même temps une liaison avec Kayoko, un sculpteur, amoureux de la nature. Elle est enceinte, ce qui bouleverse sa vie, leurs vies à tous.

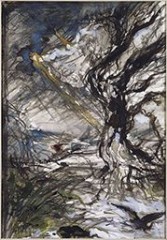

Très belle image du début, la montée du soleil sur l’un des monts et la voix-off énonçant le poème. Une description de la vie quotidienne de ce couple japonais, la descente en bicyclette vers son amant et le délire des corps, façon japonaise. Le tout enrobé d’une nature visionnée par la caméra enchanteresse de Naomi Kawase : rizières et plans d’eau, nid d’hirondelles et archéologie, gouttes de rosée et feuillage des arbres.

C’est un cinéma contemplatif et intimiste, si intimiste qu’on se demande ce que l’on vient y faire. Le temps s’étire comme les filaments d’un chewin gum. C’est la même impression de celle de Kundera dans La plaisanterie, dont nous avons parlé le 6 février : mais ici le temps est perçu de manière cyclique, il est un éternel recommencement dans la chronique des Dieux et des hommes. Et sans doute parce qu’il est toujours la même histoire, il laisse une impression d’asthénie par son indolence, sa lenteur et l’impassibilité des personnages. L’orage passé, le cycle reprend. Qu’a-t-on appris ? Rien, l’inanité d’un monde éternel que l’on peut contempler dans les ruines de l’ancienne capitale.

On s’y ennuie, mais avec élégance et esthétisme !

07:07 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film japonais, société, nature, contemplation, moeurs |  Imprimer

Imprimer

20/02/2012

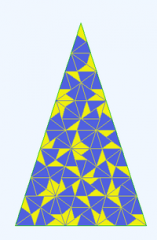

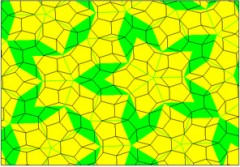

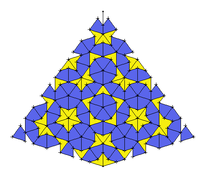

Pavage de Penrose

Penrose est un mathématicien et physicien britannique qui a largement contribué à l’élaboration de la théorie de la relativité générale pour ce qui concerne la cosmologie et l’étude des trous noirs.

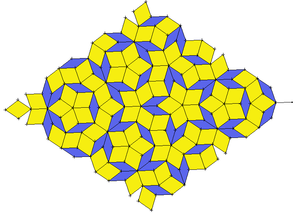

Il est connu pour sa découverte en 1974 de pavages constitués de deux formes et permettant de couvrir en entier un plan de manière non périodique. Les pavages de Penrose présentent une symétrie d'ordre 5 (invariance par rotation d'angle de 72 degrés). Ils ne sont pas périodiques, c'est-à-dire qu'on ne peut les décrire comme un motif répété sur une grille régulière. Ils sont cependant quasi-périodiques, c'est-à-dire que tout motif apparaissant dans le pavage réapparaît régulièrement.

Le pavage de type 0 se construit avec des triangles d’or (voir le nombre d’or, publié le 14 février). En découpant un premier triangle d'or (aigu ou obtus, peu importe) et en opérant un agrandissement d'un facteur φ, puis en recommençant l'opération précédente une infinité de fois, on constitue un pavage complet du plan à l'aide des deux types de triangles d'or. On peut donc paver des triangles d’or par des triangles d’or.

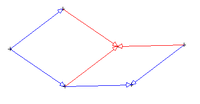

Le pavage de type 1 permet de couvrir un plan avec des pentagones en ajoutant trois pièces qui permettent de combler les trous. Ce sont un losange, un pentagramme et un bateau.

Le pavage de type 2 est constitué de cerfs-volants et de fléchettes, construits à partir de triangles d’or. Cela ne permet de générer qu’un seul type de pavage. Il est facile de prouver que, comme pour les triangles d'or, la proportion entre le nombre de cerfs-volants et celui de fléchettes tend vers le nombre d'or φ, ce qui assure que le pavage ainsi construit n'est pas périodique.

Le pavage de type 3 permet de paver le plan à l'aide de deux figures géométriques simples comme les deux losanges suivants.

Ce qui donne :

Penrose a rendu le rêve mathématique. L'imagination peut peupler le monde réel de figures ordonnées, mais d'une symétrie particulière. Quelles belles fleurs dans le jardin de l'univers !

06:31 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, mathématique, symétrie, pavage de penrose |  Imprimer

Imprimer

19/02/2012

Ni d'Eve, ni d'Adam, roman d'Amélie Nothomb

"Le moyen le plus efficace d’apprendre le japonais me parut d’enseigner le français". C’est sur cette pirouette que commence le roman d’Amélie Nothomb, moins désopilant que d’autres, mais néanmoins agréable.

Celui à qui elle va apprendre le français est un japonais sympathique, sans doute moins japonais que la plupart. Il aime « jouer » et présente Amélie comme sa maîtresse, en tant qu’enseignante bien sûr et non en tant que compagne. C’est pourtant ce qu’elle deviendra plus tard après avoir été promenée en Mercedes immaculée, avoir pénétrée dans la maison des parents japonais, puis l’avoir laissé pénétrer dans la sienne. Ils finissent par passer trois semaines dans l’appartement de Christine, une belge travaillant à l’ambassade.

"Il me rendait heureuse. J’étais toujours joyeuse de le voir. J’avais pour lui de l’amitié, de la tendresse. Quand il n’était pas là, il ne me manquait pas. Telle était l’équation de mon sentiment pour lui… Ce que j’éprouvais pour ce garçon manquait de nom en français moderne, mais pas en japonais, où le terme de koi convenait. Koi, en français classique, peut se traduire par goût. J’avais du goût pour lui. Il était mon koibito, celui avec lequel je partageais le koi : sa compagnie était à mon goût."

Leurs conversations pouvaient être des plus élevées. Ainsi ils parlent de Marguerite Duras, dont Amélie dit : "Quand on achève un livre de Duras, on éprouve une frustration. C’est comme une enquête au terme de laquelle on a peu compris. On a entrevu des choses au travers d’une vitre dépolie. On sort de table en ayant faim". Mais elle portait également sur des différences culturelles plus terre à terre : "Rinri, respectueux de la tradition, se récurait entièrement avant d’entrer dans le bain : on ne souille pas l’eau de l’honorable baignoire. Je ne pouvais pas me plier à un usage que je trouvais si absurde. Autant mettre des assiettes propres dans un lave-vaisselle. – tu as peut-être raison, mais je suis incapable de me conduire autrement. Profaner l’eau du bain est au-dessus de mes forces."

Mais, un jour, son élève, après lui avoir fait manger des poulpes vivants au restaurant, lui fait un cadeau : une bague de platine incrustée d’une améthyste : « Veux-tu m’épouser ? » Ce ne fut pas la seule demande. Il y eut deux-cent quarante, d’après Amélie. Un soir fatiguée, alors qu’il la demande à nouveau en mariage, elle répondit non et s’endormit. Le lendemain, il lui laisse un mot : "Merci, je suis très heureux". Le soir, il l’emmène au restaurant, elle se dit tout à coup que si Rinri l’avait interrogé de façon négative, ce qui est courant dans ce pays compliqué, elle était cuite. Alors elle saisit la cruche de saké et demande : – "Ne veux-tu pas encore du saké ? Non, répondit courtoisement le jeune homme. Je reposai donc la cruche inutile. Rinri parut déconcerté et se servit lui-même."

Alors elle ne pense plus qu’à une chose, fuir. Juste avant Noël, elle prend un billet d’avion et quitte le Japon. Rinri l’accompagne à l’aérogare sans se douter que c’est la dernière fois.

Quelques années plus tard, elle retourne au Japon pour une dédicace, retrouve Rinri devant elle, qui lui dit : "– Je veux te donner l’étreinte fraternelle du samouraï ? (…)

Il avait trouvé les mots justes. Il avait mis plus de sept ans à les trouver, mais il n’était pas trop tard. (…) Tellement plus beau et plus noble qu’une bête histoire d’amour.

Ensuite, chaque samouraï lâcha le corps de l’autre samouraï. Rinri eut le bon goût de partir aussitôt sans se retourner. Je levai la tête vers le ciel afin que mes yeux ravalent leurs larmes."

Ni d’Eve ni d’Adam est un roman divertissant en raison des incompréhensions culturelles qui émaillent le récit. Néanmoins on n’y sent pas la verve du Sabotage amoureux ou de Métaphysique des tubes. Ce n’est ni un de ses meilleurs livres, ni un de ses plus mauvais. Il se lit plaisamment.

07:17 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, japon |  Imprimer

Imprimer

18/02/2012

Quatre heures, la nuit s’étire

Quatre heures, la nuit s’étire

Blanche de sérénité, sans désir

Dans le long filament des jours

Jusqu’à cet instant, unique

L’univers lui-même étale

Ses galaxies qui s’éloignent

Et courent dans le vide

Elles ne savent où

Un vase clos de promesse

Dans la vacuité inimaginable

Sans tomber, ni faillir

Qui conquiert le rien

Et l’homme, ridicule

De petitesse et de présomption

Perdu dans ces espaces indéfinis

Contemple sa propre finitude

Il n’est rien qu’un point

Dans une multitude d’années-lumière

Les yeux ouverts sur l’infini

Submergé de cette immensité

Et pourtant, il le peut

Il le fait. Il découvre en lui

L’univers reconstitué

Un trou noir immergé

De l’intérieur vers l’extérieur

Sa vision habituelle, il se contemple

De l’extérieur vers l’intérieur

Par symétrie, progressivement

Cela passe par ce filet d’air

Qu’il laisse couler en lui

Comme un gaz hilarant

Et qui gonfle ses poumons

C’est un air sans odeur

Un air vierge et pur

Qui râpe ses muqueuses

Et lui ouvre la gorge

Et il se sent léger

Il ouvre ses ouïes volages

Et plane dans cette ouverture

Sans savoir où elle le conduit

Encore un effort, un étirement de plus

Encore une étincelle de vie

Qui l’aspire et l’étire

Et le réchauffe, amoureusement

Léger, il perd son poids

Il devient membrane

Fine pellicule de peau

Qui trace une frontière impalpable

De quel côté regarder

Il oscille entre les deux mondes

Rappelé par le moindre mouvement,

Qui le détourne de son but

Attiré également par cet espace

Sur lequel le temps n’a pas de prise

Un trou noir et voluptueux

Qui le comble de chaleur

Quel miroir du monde extérieur

Mais là pas de souvenirs

Pas de sentiments, ni même

De sensations palpables

Retour à l’évanescence

A l’inconsistante hébétude

Clac ! La cloche a sonné

La fin de l’évasion, mort ou vif

07:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

17/02/2012

Le carême

Pour beaucoup d'entre nous, le temps de Carême est un temps de privation, de non-usage des plaisirs de ce monde. Il permet, en menant pour quelques temps une "vie de moine", de s’acquitter des devoirs du chrétien : le renoncement à nos petits défauts, à nos petits égoïsmes. Au fond de nous-mêmes, sans en être conscients, le Carême est synonyme de tristesse et d'épreuves. De plus, il s'achève le vendredi saint, c'est à dire dans la mort. Nous avons beau savoir que cette mort est glorieuse et conduit au royaume, elle reste la mort et elle est triste.

En réalité, nous sommes loin du véritable esprit du Carême, lequel ne doit pas être dissocié de Pâques. Certes, la mort est encore là. Mais, par sa propre mort, le Christ a changé la nature de la mort. Il en a fait un passage et nous fait participants de sa résurrection. Le Carême a donc pour but de nous préparer à cette expérience, de nous rendre capable de vivre "le passage de la mort à la vie", de ressusciter à chaque instant jusqu'au jour du retour à la vie éternelle, au royaume.

Le temps du Carême comporte donc deux aspects inséparables dont le point de départ est dans le repentir : ayant pris conscience que notre vie n'est que mort parce que séparée du créateur, nous sacrifions le moi pour découvrir l’Esprit. Le jeune, la pénitence, les privations ne sont qu'un des aspects du Carême, l'aspect négatif pourrait-on dire; l'autre aspect étant le retour à la vie "normale", au "jeune" qu'Adam et Eve ont rompu. Le Carême doit donc, comme le dit Alexandre Schmemann (Le grand Carême, Spiritualité orientale n°13, p. 56), être salué comme un printemps spirituel, un temps de joie et de lumière.

Alors, jusqu’à Pâques, quelques méditations : Comment le Carême s'inscrit-il dans l'année liturgique ? Quelles sont les différentes étapes de la liturgie du Carême et leur signification ? Comment, au delà du formalisme et même de la compréhension symbolique, retrouver le sens profond du jeûne, de la prière et de l'aumône que l’église nous invite à pratiquer au cours de ces quarante jours ?

14:39 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : christianisme, carême, pâques, résurrection |  Imprimer

Imprimer

16/02/2012

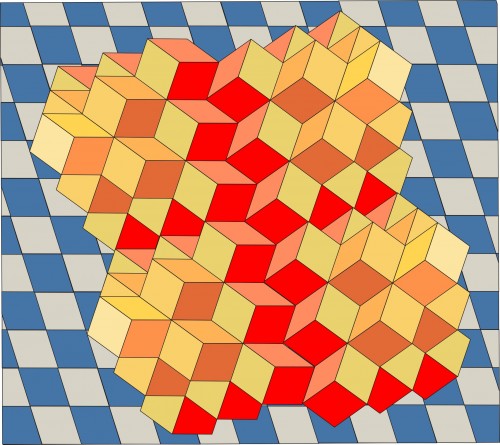

Cubes de Penrose

Une application du pavage de Penrose, mathématicien évoqué le 13 février. Il s'agit ici de parallélépipèdes accolés deux à deux. Cela n'a l'air de rien, mais ce n'est pas évident à construire. Mais cette construction ne peut exister dans la réalité. Et pourtant, c'est du plus bel effet !

07:06 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op'art, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

15/02/2012

Jusqu'à quel âge joue-t-on ?

Oui, jusqu’à quel âge joue-t-on ? On peut penser que c’est vers la puberté que cesse le jeu pour une pleine entrée dans la vie réelle. Mais est-ce si certain ? Certes, à cet âge, il se passe beaucoup de bouleversements intérieurs qui se répercutent sur la vie extérieure elle-même. On ne joue plus de la même manière, insolente et sans se préoccuper des pensées des grandes personnes. Non ! On apprend à être une grande personne, un adulte. Avec beaucoup de mal au début, mais, peu à peu, on s’encourage à jouer son rôle, de plus en plus convaincu d’être réellement un quasi adulte. Et, progressivement, pris dans cette énorme machine de ce que disent et pensent les autres de vous-mêmes, on joue ce que la société attend de vous, parce que certains vous ont donné des encouragements, parce que d’autres vous donnent des chances de parvenir au plus haut sommet, etc.

Milan Kundera explique bien cet apprivoisement de votre personnalité, qui va jusqu’à vous dépersonnaliser, dans son livre « La plaisanterie », au chapitre 10 : « Les jeunes, après tout, s’ils jouent, ce n’est pas leur faute : inachevés, la vie les plante dans un monde inachevé où on exige qu’ils agissent en hommes faits. Ils s’empressent, par suite, de s’approprier des formes et des modèles, ceux qui sont en vogue, qui leur vont, qui leur plaisent – et qu’ils jouent. »

Et c’est ainsi que l’on fabrique, sans qu’on en ait vraiment conscience, le fanatisme, l’intransigeance.

Ce n’est cependant pas pour autant qu’il faut approuver ceux qui ayant connu un semblant de pouvoir sont prêts à tout pour le garder, y compris à toutes les compromissions possibles. Car là, ce n’est plus le fanatisme, mais l’intérêt qui guide l’homme, et ce n’est guère plus beau que l’enthousiasme inoculé.

Et, au fond, le vieillard qui s’active dans son dernier rôle, n’est-il pas aussi touchant que le jeune homme qui s’y essaye. La vie ne serait-elle qu’un jeu grandiloquent que chacun joue vis-à-vis des autres, sans jamais savoir réellement ce qu’il est ?

Non, sûrement pas, car les sages ne jouent pas. Ils expérimentent la vie et ne se contentent pas de la laisser s’écouler au fil du malheur et du bonheur.

09:37 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, philosophie, civilisation |  Imprimer

Imprimer

14/02/2012

Revenus des régions polaires

Revenus des régions polaires, le poil hérissé

Nous apprécions la délicatesse des gouttes d’eau

Qui coulent sur les cheveux mouillés

Et s’engagent dans le cou, dérangeantes

Pour tromper cet arrosage intempestif

Et s’enrober d’étanchéité inventive

Nous enfermons nos corps fondant

De papier d’emballage aux papillotes relevées

Affrontant joyeusement cet auto-nettoyage

Plutôt que débordant d’humeur malhabile

Nous trottinons sur les trottoirs imbibés

Qui servent de miroirs aux passants égarés

Et lorsqu’un rayon de chaleur bienfaisante

Emerge au-delà des cotons en boule

Nous découvrons nos corps ratatinés

Offrant nos cœurs à l'ardeur apaisante

Certes nous ne sommes pas maîtres

Des caprices d’un ciel mouvant et versatile

Mais nous scrutons le couvercle

Pour en extraire l’optimisme béat

Quand le soir s’engage à pas menus

Qu’il sort ses griffes aux joues de froideur

Nous nous réjouissons de ne plus divaguer

Dans la soupe d’orties qui grippe la gorge

Oui, nous sommes enhardis et soulagés

De laisser errer nos fantômes suintants

Pendant que nous rêvons, béatement

Devant la lucarne aux paysages d’été

07:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

13/02/2012

Le nombre d'or

Première partie d'une recherche qui conduit à créer des dessins géométriques aux formes bizarres et parfois non périodiques, c'est-à-dire sans reconduction par imitation d'un élément de figure sur l'autre.

Ouvrez le fichier :

Nous verrons comment certains mathématiciens se sont intéressés au dessin géométrique et ce qu'ils en ont tiré, en particulier Penrose qui a inventé ses pavages non périodiques.

06:05 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mathématiques, géométrie, art, art cinétique |  Imprimer

Imprimer

12/02/2012

Le néo-impressionisme (exposition Henri Edmond Cross, au musée Marmottan Monet)

(Suite et fin de la première partie publiée le 4 février)

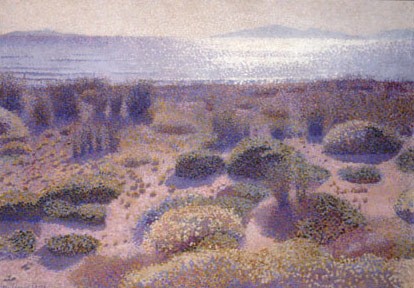

Quel coloriste éblouissant qu'Henri Edmond Cross ! Toute sa peinture est une ode à la couleur, une couleur toujours juste, sans faute de juxtaposition, et pourtant vive, lumineuse, enchanteuse. Une vie avec la lumière dans la tête, quelques couleurs primaires au bout des doigts, beaucoup d’habileté et de patience, et le bonheur sans fin d’un accomplissement dans l’harmonie. Sa vie fut courte, il est mort à 56 ans, mais en toute plénitude de son art. C’est un idéaliste, il aimait parler de ses idées artistiques. Il s’intéresse aux harmonies chromatiques, il joue avec les couleurs complémentaires, tout d’abord d’une manière très pointilliste et décolorée par l’usage du blanc, puis par touches, irrégulières, de couleurs pures.

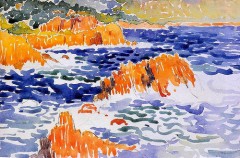

Malheureusement, ses tableaux pointillistes se prêtent peu à la photographie. Admirons cependant la « plage de la Vignasse » dont il dit : « C’est vous dire que je crois avoir fait un pas vers les charmes de la pure lumière […] Un premier plan parsemé d’immortelles et d’herbe. La mer mauve avec le reflet du soleil vers les quatre heures de l’après-midi en été - ciel orangé très pâle. » Le scintillement du soleil sur  la mer se reflète dans les buissons de la plage, une vibration émouvante imprègne l’ensemble du tableau, mais fondue dans une harmonie et une sérénité indéniables. On devine au loin les îles de Porquerolles et Port Cros, mais s’évanouissant dans le mirage provoqué par l’éblouissant reflet d’un soleil qui n’apparaît pas sur la toile. Ce qui compte, ce n’est pas la ligne d’horizon qui se situe très haute, mais le jeu des lumières sur la végétation de la plage, ensorcelée par l’irisation de la surface de l’eau. Et pourtant, tout est dépouillé, serein, calme, comme un jardin japonais.

la mer se reflète dans les buissons de la plage, une vibration émouvante imprègne l’ensemble du tableau, mais fondue dans une harmonie et une sérénité indéniables. On devine au loin les îles de Porquerolles et Port Cros, mais s’évanouissant dans le mirage provoqué par l’éblouissant reflet d’un soleil qui n’apparaît pas sur la toile. Ce qui compte, ce n’est pas la ligne d’horizon qui se situe très haute, mais le jeu des lumières sur la végétation de la plage, ensorcelée par l’irisation de la surface de l’eau. Et pourtant, tout est dépouillé, serein, calme, comme un jardin japonais.

Cross a égal ement peint à l’aquarelle, avec toujours sa verve coloriste. Il y a en particulier, dans une petite salle avant la sortie, trois aquarelles magnifiques dans lesquelles l’effet de lumière est produit par la non peinture d’espaces importants sur la feuille qui donne une impression de neige lumineuse. Regardez les « Rochers de Trayas » (1902) où là aussi la mousse des vagues sur les rochers est rendue par l’absence de peinture.

ement peint à l’aquarelle, avec toujours sa verve coloriste. Il y a en particulier, dans une petite salle avant la sortie, trois aquarelles magnifiques dans lesquelles l’effet de lumière est produit par la non peinture d’espaces importants sur la feuille qui donne une impression de neige lumineuse. Regardez les « Rochers de Trayas » (1902) où là aussi la mousse des vagues sur les rochers est rendue par l’absence de peinture.

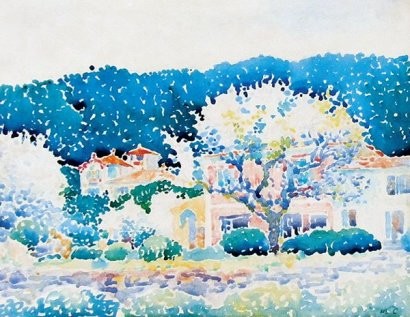

La plus belle aquarelle de l’exposition est sans doute celle intitulé « Bormes » (1907). Nous sommes éblouis par cette lumière qui n’existe pas par la couleur, mais justement par l’absence de couleur.

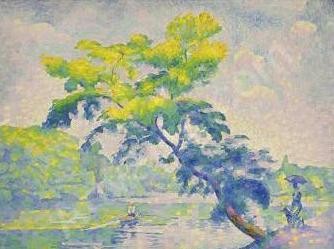

Vers la fin de sa vie, Cross évolue, il retourne à la peinture à plat, mais conserve toute sa richesse coloriste. C’est le cas pour le tableau « L’arbre penché or le rameur », peint en 1905.

Allez voir cette exposition, je n’ai fait part que de petites impressions dont l’objectif est de vous inciter à contempler longuement ces magnifiques tableaux. Il faut se laisser prendre par leur magie, lentement, presque pieusement. Alors progressivement on entre dans cette volupté de l’esprit où la raison s’efface devant l’émotion. Mais comme dans le petit prince de Saint Exupéry, il faut se laisser apprivoiser.

07:43 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, exposition, impressionisme |  Imprimer

Imprimer

11/02/2012

Concert en l’église Saint Vincent de Paul

Concert dans notre église, bien sûr que l’on y va !

Un véritable orchestre, un chœur fourni, des solistes émouvants, tout cela dans une église du XIXème siècle, consacrée à Saint Vincent de Paul.

Evoquant plus une basilique qu’une église paroissiale, elle emprunte à toutes les architectures religieuses sans cependant en adopter aucune. Avec un portique grec donnant sur la place Franz Liszt, surmonté d’un fronton représentant la glorification de Saint Vincent de Paul, elle contient de part et d’autre de la nef quelques deux cent personnages exécutés par Hippolyte Flandrin et une magnifique charpente polychromée

Dominus regnavit et In exitu Israel, motets de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

http://www.musicologie.org/Biographies/mondonville.html

(Vous y trouverez des extraits de ces deux œuvres)

Sans connaître le psaume 92, vous êtes immédiatement pris par sa description chantée d’une tempête qui s’accorde avec les paroles :

Les fleuves ont élevé leurs flots par l’abondance

Des eaux qui retentissaient avec grand bruit,

Les soulèvements de la mer sont admirables,

Mais le Seigneur qui est dans les cieux est encore plus admirable.

En voici un extrait, ce n’est malheureusement pas le mouvement de la Tempête, mais je ne l’ai pas trouvé sur Internet. Il s’agit de l’entrée dans le psaume, avec le Domine regnavit, petite phrase répétée jusqu’à former une véritable pièce avec toute la magnificence du siècle des lumières. Puis le petit chœur des solistes vous élève dans un calme contrastant avec la fureur préalable. Vous reposez dans la paix toute masculine des voix d’hommes, puis dans la grâce aérienne des deux voix de femmes.

Ecoutez également des extraits du motet In exitu Israel. On se laisse vite prendre par l’harmonieux accompagnement par l’orchestre de la soliste qui forme un duo inédit et enjoué.

Tranfige dulcissime Jesu, motet de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) :

Ce motet, plus ancien, contient un petit chœur qui commence très classiquement en laissant les solistes masculins s’exprimer en réponses successives, puis en duo homme-femme très tendre, presque sensuel, bref, mais plein de rondeurs. C’est une lente montée vers les cieux ou vers une intériorisation avant le bouleversement émouvant de la rencontre divine.

Elle se manifeste par un passage assez extraordinaire, avec changement de rythme fréquent d’un contrepoint serré qui se termine dans un retour au calme très harmonieux dans un enchaînement interrogatif de l’ensemble des voix jusqu’au final qui vous fond dans une béatitude bienfaisante.

07:25 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert |  Imprimer

Imprimer

10/02/2012

Cueillir les mots que l’on vous jette

Cueillir les mots que l’on vous jette

Les retourner, les tripoter

Jusqu’à n’en faire qu’une pâte lisse

Que l’on peut ensuite rouler en boule

Pour la renvoyer, durcie, aux interlocuteurs

Souvent s’étrangle dans la gorge

Ces mots aigris de toute puissance

qui ne sortent que lentement

En filets continus, mais maigres

Pour ne pas envenimer l’atmosphère

Mais derrière cette apparente douceur

Se cache le Vésuve enflammé

Comment évacuer cette pression

Qui se condense en moi, bouillonnante

Et m’éveille en pleine nuit, hagard

Alors je laisse entrer le vide

Je me mets en marche vers mon absence

J’entre en retraite dans le noir bienfaisant

Où rien ne me touche plus, que Toi

Rayon incandescent qui réchauffe mon âme

07:32 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

09/02/2012

Le noir et… le noir

Il est certain que la plupart d’entre vous ont remarqué cette mode étrange : le noir envahit notre univers. Mettre un vêtement de couleur est d’une inélégance insurmontable. Quel manque d’esthétisme !

Les rues sont pleines de ces insectes noirs qui grouillent avec rapacité. Manteaux, anoraks, doudounes, robes, costumes, chaussures, gants, noirs comme la cendre délavée par la pluie. Ce ne sont pas ces magnifiques noirs laqués du Japon, ou encore les noirs pâteux de Soulage, étalés avec élégance. Non, ces noirs sont ternes et cela se lit dans les yeux de ceux qui les portent. Et si vous poursuivez vos investigations de manière plus intimiste, vous constatez que leurs dessous sont également noirs, homme et femme confondus. Certes, le noir ressort sur la blancheur des corps, surtout à cette époque. Mais cet équilibre précaire du noir et du blanc reste trop domestique pour être évoqué comme une alternative crédible. Même George Clooney s’est mis au petit noir de Nespresso !

Au petit matin lorsqu’encore au radar vous entrez dans le métro, ils sont là, tous, en noir, le visage inexpressif, lisant vaguement ces journaux distribués gratuitement, pleins de publicités de couleurs. Pourtant, n’en veut-on pas aux curés et aux bonnes sœurs d’un comportement semblable à leurs concitoyens : tout et tous de noir vêtu(s). Vous vous rappelez le métro de Rome, bruyant des conversations et des rires. Ici, personne ne regarde personne. Les yeux dans le vague, dans des pensées sans vie, tous ces voyageurs sont en deuil.

Le dernier engouement de décoration d’intérieur est bien sûr le noir, avec certes du blanc, mais celui-ci n’est là que pour mettre en valeur le noir omniprésent. On se prélasse dans des canapés noirs, on déjeune sur des tables noires, on s’éclaire de lampes noires, tous les objets sont noirs, seuls les murs sont blancs, mais c’est pour mieux voir le noir. Effectivement si tout était noir, il n’y aurait rien. Quel manque de considération que de vivre dans le rien et de se heurter à des objets invisibles. Le noir doit se voir, se palper, se sentir. Que sent-il ? Une atonie permanente, un ras-le-bol de la vie, des odeurs tristes, affadies, délibérément mornes. Ce n’est pas d’un manque de sel dont souffrent nos plats, c’est d’un manque de couleurs dans les têtes si bien faites de nos stylistes contemporains, qu’ils soient décorateurs d’intérieur, créateurs de mode ou même auteurs de roman noir.

Et pourtant, il y a encore des blondes. Mais que viennent-elles faire dans cette galère !

07:26 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, mode, culture |  Imprimer

Imprimer

08/02/2012

Méditation sur le temps et la musique

(suite et fin de la première partie publiée le 6 février)

Tentons d’analyser l’importance du temps dans la musique. S’il est évident que la musique se construit dans le temps, comment s’y prend-elle ?

Le fondement de la musique est la mélodie, ce que vous sifflez lorsque vous êtes heureux (ou malheureux). C’est une phrase musicale, faite de successions de notes à intervalles, hauteurs et durées variables, tournant généralement autour d’une dominante et se terminant sur une finale. La mélodie utilise la diachronie, soit le temps en tant que succession d’instants, construction équilibrée avec un commencement, un développement et une fin. Cette mélodie peut ensuite constituer une pièce en étant réutilisée par imitation (rétrograde, inversée, etc.) ou encore mise en opposition avec une autre pièce constituant, par exemple, un refrain et des couplets.

Deux autres fondements furent ajoutés à la mélodie. Au Moyen-âge, fut inventée l’harmonie. Celle-ci fait appel à la synchronie, c’est-à-dire à la juxtaposition des notes en un même instant. Elle commença par l’accord de quinte ou de quarte, puis de trois sons et se densifia par des accords de quatre notes et même beaucoup plus dans les pièces d’orchestre. Des règles d’harmonie furent édifiées, évolutives elle-même dans le temps, selon l’oreille musicale de l’époque. Enfin, le contrepoint est la superposition, en synchronie et diachronie, de plusieurs mélodies.

Cependant, à ces trois fondements s’ajoute un impératif également fondamental, la manière de décliner le déroulement du temps, c’est-à-dire :

. La mesure : C’est la dimension mathématique et intelligible.

. Le tempo : C’est l’allure d’exécution d’une œuvre musicale. Le tempo peut varier au cours d'un même morceau. Il lui arrive parfois même d'être purement et simplement suspendu (point d'orgue, récitatif, etc.).

. Le rythme : C’est l’ordre du temps, fait d’élan et de repos, de temps forts et de temps faibles, de tensions et de détentes. Dans le rythme, comme dans la mélodie et comme dans la conscience, continuité et discontinuité se combinent.

Mesure et rythme sont nécessaires l'un et l'autre et l'un à l'autre, mais la musique ne devient vivante que grâce au rythme. A la rigidité de la mesure métronomique s'oppose le jeu du rythme qui varie, contredit les prédictions, suscite une activité toujours neuve. Comme l’explique Gisèle Brelet (Le temps musical ; P.U.F. 1952) : "Et précisément le devoir de l'exécutant est de retrouver le rythme par delà la mesure, l'être par delà le phénomène et la réalité vivante par delà l'intelligibilité schématique. »

Mais si l’on regarde l’expérience concrète et personnelle de la musique, on constate qu’elle est avant tout mémoire. C’est la répétition de la mélodie, l’agencement de l’harmonie et ses variations, l’entrée en jeu d’un contrepoint varié, le rythme donné, qui fait que cette pièce nous plaît. La mémoire n’est pas seulement liée au passé. Elle s’invente dans le futur, elle anticipe ce qui n’a pas encore été joué. Grâce à la construction intelligente et organisée de la musique dans un temps psychologique tel que Saint Augustin l’a décrit, naît une autre temporalité, une conception du temps réversible, basé sur le souvenir et l'anticipation.

07:10 Publié dans 11. Considérations diverses, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, histoire, société |  Imprimer

Imprimer

07/02/2012

The artist, film de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Godman, James Cromwell

Bande annonce :

Extraits :

http://www.dailymotion.com/video/xll6a2_the-artist-extrait-1_shortfilms#rel-page-2

http://www.dailymotion.com/video/xll6dv_the-artist-extrait-2_shortfilms#rel-page-9

http://www.dailymotion.com/video/xll6g9_the-artist-extrait-3_shortfilms#rel-page-2

Le bêtisier :

http://www.dailymotion.com/video/xo335g_the-artist-betisier_shortfilms#

Il fallait le faire : un film muet racontant une histoire de midinette avec tout le tragico-comique de l’époque. Fort de ce principe, j’avais décidé de ne pas le voir. Et pourtant, quel film magnifique !

Comment faire un film muet, décrivant les années 1920, sans sombrer dans un ridicule plagiat d’anciens films tels que Une étoile est née ou Les lumières de la ville ou encore Les Temps modernes ?

En effet, ce film reprend en partie le scénario d’Une étoile est née, qui raconte l’histoire de John Gilbert et de Greta Garbo. Changement de destinée ! L’arrivée du cinéma parlant crée une véritable révolution dans l’art du cinéma, les anciennes vedettes sont éclipsées, de nouvelles arrivent, c’est la loi de l’éternelle évolution du monde avec ses laissés-pour-compte.

Quelques recettes : Tout d’abord Jean Dujardin, excellent, naturel, rieur, espiègle, léger dans ses pas de danse, accompagné de son chien, merveilleux de naturel. Cela n’a cependant pas dû être facile de faire tenir à ce dernier un véritable rôle plein de facéties et de connivences. Tintin et Milou, revisités !

Puis Bérénice Bejo, jeune ingénue férue de cinéma dont une des meilleures scènes est celle de sa rêverie devant le costume de Dujardin, enfilant son bras dans la manche et feignant de se laisser séduire par le bras de son idole.

John Godman, le producteur, très américain, sympathique, humain et plein de bon sens.

Enfin, James Cromwell, le chauffeur du héros du film, remarquable et discret.

De plus, une musique composée par Ludovic Bource qui reprend la manière des musiques du film muet, musique symphonique grandiloquente, mais toujours discrète, qui accompagne les acteurs sans qu’on en prenne véritablement conscience. Elle remplace la beauté des images couleurs que l’on fait maintenant et dont on ne perçoit pas les efforts de prises de vue qu’il a fallu entreprendre.

Tout cela, mélangé, mixé, arrangé, en une histoire mélo en diable, sans grande originalité, faisant un petit chef d’œuvre, plein d’inattendus, de faits désopilants et tendres à la fois. On comprend que les Américains aient apprécié le film. La scène finale des claquettes y contribue largement, toute dans l’atmosphère des années 20.

07:36 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, années 20 |  Imprimer

Imprimer

06/02/2012

Méditation sur le temps (et la musique), première partie

Voici ce que dit Saint Augustin sur le temps, dans ses Confessions :

« Ce mot, quand nous le prononçons, nous en avons, à coup sûr, l’intelligence et de même quand nous l’entendons prononcer par d’autres. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne m'interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. »

On ne peut décrire le temps que par analogie, en particulier avec le mouvement, donc l’espace. D’après Aristote, le temps est le nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur. A contrario, le temps semble ne plus faire sens quand l’idée de mouvement disparaît, car le temps suppose la variation. Ainsi, la perception du temps est liée à la mémoire. Saint Augustin dit que le temps n’est que dans la mesure où il est présent. Le présent du passé, c’est la mémoire ; le présent de l’avenir, c’est l’attente (ou l’action en vue de…) ; le présent du présent, c’est la perception.

Lisons ce très beau passage de Milan Kundera dans La plaisanterie (1967, début du chap.6) lorsque le héros du livre est rejeté du parti communiste et envoyé en dépersonnalisation : « … brisé, en un mot, tout le cours, chargé de sens, de la vie. Il ne me restait plus que le temps. Celui-ci, en revanche, j’appris à le connaître intimement comme jamais auparavant. Ce n’était plus ce temps qui naguère m’était familier, métamorphosé en travail, en amour, en toutes sortes d’efforts possibles, un temps que j’acceptais distraitement, car il était lui-même discret, s’effaçant avec délicatesse derrière mes activités. Maintenant il venait à moi dévêtu, tel quel, sous son apparence originelle et vraie, et il me forçait à le désigner de son véritable nom (puisque à présent je vivais le temps pur, un temps purement vide), pour que je n’oublie pas un seul instant, pour que je pense perpétuellement à lui, pour que j’éprouve sans cesse son poids.

Lorsqu’une musique se fait entendre, nous enregistrons la mélodie, oubliant que ce n’est là qu’un des modes du temps; l’orchestre se tait-il, nous entendons le temps; le temps en lui-même. »

Cette dernière remarque est intéressante. Le temps est en effet au musicien ce que l’espace est au peintre. Stravinsky ne disait-il pas : « La musique est un art du temps. Elle naît d’une organisation du temps. » Michel Cornu, philosophe explique : « Loin donc de partir d'une théorie du temps et d'essayer d'y faire entrer la musique, il faut partir de la musique, car c'est elle qui a le plus de chance de nous faire comprendre ce qu'est le temps. »

Et Stravinsky d’ajouter (Chronique de ma vie) : « La musique est le seul domaine où l'homme réalise son présent. Par l'imperfection de sa nature, l'homme est voué à subir l'écoulement du temps - de ses catégories de passé et d'avenir- sans jamais pouvoir rendre réelle donc stable, celle de présent... Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d'instituer un ordre dans les choses, y compris et surtout un ordre entre l'homme et le temps. Pour être réalisé, il exige donc nécessairement et uniquement une construction. La construction faite, l'ordre atteint, tout est dit... »

07:17 Publié dans 11. Considérations diverses, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, histoire, société |  Imprimer

Imprimer

05/02/2012

Hier, j’ai volé dans les courants d’air

Hier, j’ai volé dans les courants d’air

Un froid glacial m’accompagnait

Et imposait une carapace de glaçons

Sur un cerveau aux caténaires neuronales

En alimentation discontinue

Pourtant je courais, l’esprit léger

Nu comme un ver, au figuré

Et cet air gelé pénétrait au cœur

De ma carapace, ouvrant la chair

Opérant son retournement

Reconstruisant l’être par soustraction

Et j’émergeais au soleil de Montmartre

Par ces escaliers contournant la fontaine

Réchauffant ce corps hérissé

Mais souriant gravement à l’éclat

D’acier d’un matin de grand froid

Tout paraissait lavé, propre, reluisant

Même les touristes emmitouflés

Regardaient ce Paris congelé

Je pris une photo d’une femme

Qui tenait à conserver cette heure

Au fond d’un appareil à images

Pour, rentrée chez elle, au Japon,

Qu’elle puisse rêver encore

A ce mont dominant la ville

Et veillant sur le sommeil

Elle me dit même merci en français

Avec un sourire emprunté

Je poursuivis ma course,

Passant entre les peintres

Dont les toiles gelées

Transfiguraient le silence

Je naviguais sur la place des Abbesses

Survolant les passants refroidis

Glissant sur les plaques de gel

D’un robinet mal fermé ou explosé

Me rattrapant au bras d’une égérie

Parisienne et déesse des sources

Avant de redescendre, apaisé

Vers les boulevards pétaradant

D’engins à moteur fumant

Patiemment alignés sur la chaussée

Comme pour une revue mécanique

Et fiévreuse d’un prince auréolé

J’arrive, je monte les escaliers

J’ouvre la porte épaisse et raide

Et me plonge dans la chaleur bouffante

Qui me monte à la tête

Et endort le cerveau, si gelé

Qu’il résonne comme le battant

D’une cloche de bronze campaniforme

Revigoré, apaisé, alangui, ravi

Je plonge dans l’extase d’une journée

Comme les autres, enchanteresse

07:38 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

04/02/2012

Le néo-impressionisme (exposition Henri Edmond Cross, au musée Marmottan Monet)

Le néo-impressionnisme est, comme son nom l’indique, issu du mouvement impressionniste qui entama la rupture avec la peinture académiste en mettant l’accent sur les impressions, le mouvement, l’image mentale que l’on se fait d’un paysage ou d’une personne plutôt que sur ce que l’œil voit. Le néo-impressionnisme va plus loin en modifiant la technique de peinture. Inspiré par les études sur la lumière de Chevreul et d’un groupe d’Américains, c’est Georges Seurat qui théorise cette technique dite pointilliste ou divisionniste qui consiste à juxtaposer des petits points de peinture en utilisant des couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) et des couleurs complémentaires (orange, violet, vert). Vu de loin, le tableau donne une luminosité que ne peut donner le mélange des couleurs avant de les étaler sur la toile. Ce mélange est opéré par l’œil dans la juxtaposition et l’opposition des couleurs entre elles. Il s’agissait, comme l’écrit Paul Signac de " s'assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur et de l'harmonie : par le mélange optique de pigments uniquement purs (toutes les teintes du prisme et tous leurs tons) ; par la séparation des divers éléments (couleur locale, couleur d'éclairage, leurs réactions) ; par l'équilibre de ces éléments et de leurs proportions (selon les lois du contraste, de la dégradation et de l'irradiation) ; par le choix d'une touche proportionnée à la dimension du tableau ". Pour George Seurat, « l’art, c’est l’harmonie. L'harmonie c'est l'analogie des contraires, l'analogie des semblables, de ton, de teinte, de ligne, considérés par la dominante et sous l'influence d'un éclairage en combinaisons gaies, calmes ou tristes. »

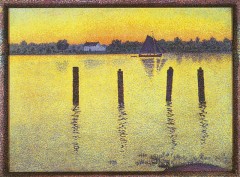

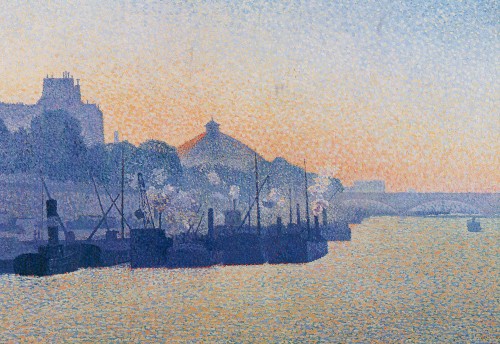

Regardons le tableau de Théo van Rysselberghe « L’Escaut en amont d’Anvers : un soir », peint en 1892. Ce qui saute aux yeux (et ce n’est pas le cas dans cette reproduction photographique qui ne rend pas du tout la luminosité du tableau réel) c’est la lumière jaune et chaude, teintée d’orange en fond de ciel. La construction du tableau est simple : vertical au premier plan où l’eau scintille dans le reflet des piquets et horizontal en fond où l’eau frétille et dans laquelle le voilier semble flotter. Le temps s’est arrêté. L’air est calme et pur, on ne sait, au regard, si le soleil se couche ou se lève. Un apaisement merveilleux devant des couleurs pures et lumineuses.

reproduction photographique qui ne rend pas du tout la luminosité du tableau réel) c’est la lumière jaune et chaude, teintée d’orange en fond de ciel. La construction du tableau est simple : vertical au premier plan où l’eau scintille dans le reflet des piquets et horizontal en fond où l’eau frétille et dans laquelle le voilier semble flotter. Le temps s’est arrêté. L’air est calme et pur, on ne sait, au regard, si le soleil se couche ou se lève. Un apaisement merveilleux devant des couleurs pures et lumineuses.

Regardons également « La Seine à Paris », un tableau d’Albert Dubois-Pillet, peint en 1888. On pense plus à des ombres qu’à un véritable dessin, comme une impression fugitive d’un Paris inconnu. Les péniches ne sont qu’évoquées, comme une masse noire qui ressort au premier plan. Et plus l’on va vers l’horizon, plus les couleurs se teintent de blanc, donnant ainsi une luminosité pâle, comme une brume mystérieuse et sacrée qui ferait de ce paysage un rêve extasié. Même le noir de l’amas de péniches est gris. Seules, les fumées des cheminées des bateaux sont vraiment blanches et montent vers le ciel comme de l’encens. Là aussi, quelle sérénité, quelle paix. Le temps suspend à nouveau son vol, l’esprit s’allège de ses souvenirs et contemple, libéré de tout souci, la grandeur d’un monde idéalisé par ces points côte à côte qui produisent sur l’œil cette ouverture vers plus qu’une impression, vers un sentiment d’adhésion immédiate et instinctive.

Oui, c’est vrai, je ne vous ai pas parlé d’Henri Edmond Cross, car ces deux tableaux devaient être évoqués avant de nous pencher sur Cross, de son vrai nom Delacroix (On comprend qu’il ait choisi un nom d’artiste différent). Nous y reviendront.

07:10 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

03/02/2012

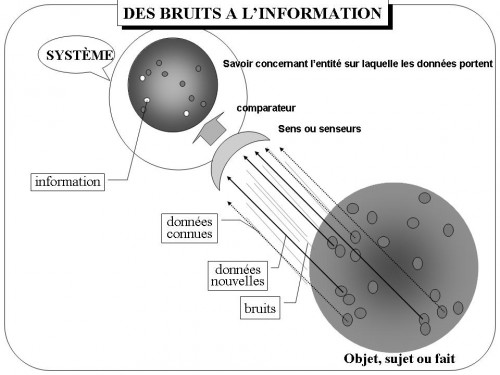

La nature profonde de l’information (suite et fin)

En élargissant le propos tenu avant-hier, tout élément, venant de l’extérieur d’un système (système vivant, mécanique ou autre) et permettant d’actualiser son état, constitue une information. Une information est constituée de données quantitatives et qualitatives, représentant une valeur en soi et une valeur ajoutée par le système en fonction de sa capacité à l’utiliser pour faire évoluer son état. Des données ne deviennent en effet information que lorsqu’elles permettent l’avènement d’un nouvel état du système, traduisant un savoir supplémentaire ou engendrant une nouvelle action. La valeur globale dépend de l’importance et de la rareté des données apportées pour faire évoluer l’état existant.

Une information qui n’apporte rien n’est qu’une donnée sans valeur ajoutée. L’information implique donc un système receveur qui, en fonction de son état, transforme une ou des données en information. Elle instaure un processus de saisie, d’identification-comparaison à un état et de compréhension de son apport pour modifier cet état. L’information constitue donc une valeur potentielle dont la pleine efficience dépend de la capacité à en faire usage.

Pour être plus explicite, disons qu’une information est une valeur résultant :

. des données quantitatives et qualitatives disponibles sur la forme (in-forme) de l’objet, du sujet ou du fait observé : quels sont les matériaux observables susceptibles de mettre en action un processus informationnel ?

. de la capacité du système receveur à recueillir ces données, c’est-à-dire des possibilités de son récepteur (sens et senseurs) : fonction perceptive ;

. de l’état de savoir du système receveur sur la forme observée : fonction mémorielle ;

. de sa capacité à donner la même forme aux données reçues et à son savoir (identification des données à une forme connue ou reconnaissance des signes ou symboles utilisés) : fonction symbolique ;

. de sa capacité à comparer les données et le savoir : fonction logicielle de computation par association et séparation ;

. de sa capacité à intégrer les nouvelles données disponibles dans le savoir pour l’enrichir : fonction logicielle de cogitation redéfinissant le sens du savoir sur l’objet, le sujet ou l’événement observé.

La valeur de l’information est d’autant plus importante que la « forme » observée possède une plus grande réalité et que la « forme mémorisée » s’est enrichie de cette réalité. Ainsi l’information donne forme à l’objet, au sujet ou au phénomène observé, mais transforme également le système receveur (sujet ou objet) par modification du sens. Ces deux opérations sont nécessaires pour qu’il y ait véritablement information et non simple perception de données.

07:04 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, psychologie, information |  Imprimer

Imprimer

02/02/2012

Mortellement

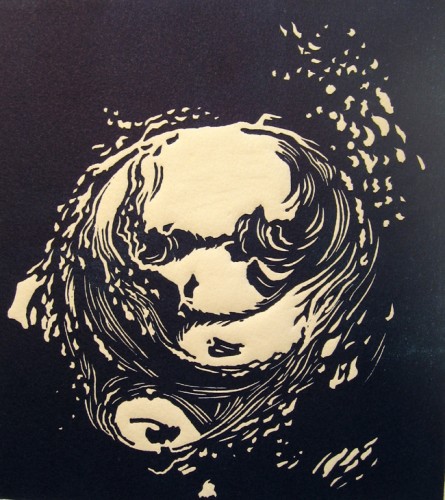

Linogravure réalisée il y a quelques années :

La mort avait revêtu son uniforme

Un nécessaire de plongée sous-marine

Elle pointait sur moi son harpon

Et semblait me dire, hautaine :

" Qu’as-tu à regarder mes pieds

Ils sont chaussés de caoutchouc

Et battent la mesure du temps

Lorsqu’ils arrêteront leurs frétillements

J’appuierai d’un doigt ferme

Sur le basculement de la détente

Et te porterai le coup fatal

Alors ta tête s’en ira au gré des flots

Mangée par les mollusques

Elle dérivera jusqu’à ce que plus rien

N’erre sur sa surface lisse

Elle tombera au fond des mers

Puis s’effritera en mille poussières "

Chaque jour je regarde partir

Ces souvenirs chers de ma mémoire

Pour ne plus contempler

Que l’obscure froideur d’une eau mouvementée

Et ne reste que cette gravure

Elaborée un jour de grand froid

Parce que j’avais rêvé

A d’autres vies, à d’autres destinées

Et cependant, dans l’obscurité

Cette tête veille sur le monde

Et me dit : " Le souffle instinctif

De la vie est en toi

Comme un mouvement rassurant

Ressenti fiévreusement au lieu

Où le moi devient le toi, le vous, le tout "

07:10 Publié dans 25. Création gravures, 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, gravure, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

01/02/2012

L'appréhension de la réalité (suite)

Comment appréhende-t-on la réalité ?

Ce sont nos sens ou des senseurs, qui nous permettent d’appréhender la réalité. Ceux-ci captent ce que les scientifiques appellent des « bruits », brouillard de sons, de formes, d’images, de goûts, etc. Parmi ces bruits se trouvent des « données » utilisables pour notre appréhension de la réalité. Ces données peuvent être déjà connues ou bien nouvelles. Les sens et senseurs ne font qu’une sélection approximative entre ces trois éléments.

Il est généralement nécessaire de trier les bruits des données, puis d’opérer une comparaison entre les données connues et celles reçues. Les données connues sont stockées dans un ensemble contenant le savoir et les expériences accumulés. C’est cette comparaison qui permet l’appréhension de la réalité. Toute donnée nouvelle permet d’actualiser notre connaissance de la réalité en suivant un processus d’identification, de triage, de comparaison et d’assimilation. Elle constitue alors ce que l’on appelle une information.

L’information manifeste donc la réalité, c’est-à-dire les êtres, les choses et les événements. Elle met en évidence la réalité en l’actualisant sans cesse. La connaissance (co-naissance : naître avec) représente un savoir (avoir présent à l’esprit) actualisé par l’information. Sans cette connaissance, le monde n’existe pas dans la conscience. Une des caractéristiques de la vie est la capacité d’acquérir de l’information pour la transformer en connaissance.

06:08 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, psychologie, information |  Imprimer

Imprimer

31/01/2012

L'appréhension de la réalité

Le mot « réalité » désigne, dans le langage courant, ce qui existe effectivement. Pour chacun d’entre nous, le réel est le contenu même de notre expérience. Ce réel peut être objet, sujet ou événement. La réalité, c’est l’ensemble des choses et des êtres qui sont et l’ensemble des faits en rapport avec ces choses et ces êtres. Un objet, un sujet et un événement sont des faits. Les pensées ne sont pas des faits, car elles n’existent qu’en nous et ne sont pas perceptibles par les sens. Mais une pensée exprimée est aussi un fait. La parole, l’écrit, l’attitude, tout moyen d’exprimer nos pensées sont des faits et constituent une partie de la réalité.

La notion de réalité est liée à l’actuel. Cependant le passé aussi a été réel. Il a existé et on le connaît à travers les preuves de cette existence. C’est la présence de traces et d’objets ayant existé à un moment dans le temps qui nous permet de dire que telle chose ou tel être ou tel événement ont existé et de les décrire par extrapolation.

La réalité en soi est indicible et inconnaissable. Aussi lorsque l’on évoque la réalité, on se place délibérément dans ce qu’Husserl appelle la science naturelle et l’attitude d’esprit naturelle, auxquelles il oppose la science et l’attitude d’esprit philosophique.

Dans l’attitude d’esprit naturelle, nous sommes tournés, par l’intuition et par la pensée, vers les choses qui, dans chaque cas, nous sont données. Qu’elles le soient, cela va pour nous de soi, même si elles le sont de diverses manières et avec de divers modes d’être, selon la source et le niveau de connaissance. (…)

A ce monde se rapportent nos jugements. Nous énonçons des propositions, en partie singulières, en partie générales, sur les choses, sur leurs relations, sur leurs transformations, sur les dépendances et les lois fonctionnelles de ces transformations. Nous exprimons ce que nous offre notre expérience directe.

(Edmund Husserl, L’idée de la phénoménologie, Paris, PUF, 1970, p. 37.)

Nous n’appréhendons donc la réalité, dans l’attitude d’esprit naturelle qui est celle de l’homme d’action politique, économique, militaire, qu’à travers un processus complexe intégrant les notions d’information et de communication qui nous amènent à sa connaissance toujours partielle. La réalité est ainsi une construction du mental, un savoir accumulé par l’expérience, qu’on réactualise en permanence en fonction d’informations nouvelles.

(Suite demain : Comment appréhende-t-on la réalité ?)

06:57 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

30/01/2012

Muriel ou le temps d’un retour, film d’Alain Resnais (1963)

Les deux titres du film, Muriel ou le temps d’un retour, sont les deux thèmes principaux du film : Muriel, un personnage qui n’existe pas et qui traduit l’incompréhension des êtres dans leurs rapports entre eux ; le temps à qui chaque être donne une signification personnelle.

L’histoire d’abord : « Hélène Aughain souhaite changer son existence normée en revoyant celui qui fut le grand amour de son adolescence. Séparés par la guerre, Hélène et Alphonse se retrouvent à Boulogne. Ce dernier est un faible qui aime plaire, ayant exercé tous les métiers, il accepte cette rencontre sans enthousiasme. Alphonse arrive avec sa maîtresse Françoise qu’il présente comme sa nièce. Hélène a pour amant de Smoke, un chef d’entreprise. Elle vit également avec Bernard, son beau-fils, qui, traumatisé par la guerre d’Algérie, s’enferme dans le souvenir pathétique de Muriel. Celui-ci retrouve un semblant de bonheur aux côtés de son amie Marie-Do. » (Muriel, par Gilles Visy, Université de Limoges).

Alain Resnais traite le temps sur trois plans, et, en premier, le temps perceptible dans sa réalité psychologique, ce temps infini, insupportable à chacun et pour tant si court quand, dans un silence parfait, Bernard croque des chips dont le bruit rempli l’espace temporel. En second, le temps émotionnel, cette perception accrue de chaque objet par l’attente et l’angoisse d’Hélène, qui montre mieux que l’expression d’un visage qui peut rester serein, l’émotion de l’attente. En troisième, le temps réel qui, insaisissable, n’en existe pas moins et rythme les événements dans sa cadence incontrôlable : le soir de l’arrivée des visiteurs, Hélène et Alphonse parlent de leur amour et vont peut-être arriver à démêler leurs sentiments. Mais inexorablement, le temps se resserre sur leur conversation quand on voit Roland prendre l’ascenseur, monter, puis sonner à la porte, empêchant ainsi de clore l’explication. De même dans ce dialogue dans un café des habitants de Boulogne qui n’arrivent plus à situer l’emplacement exact de leur ancienne maison sur le nouveau tracé des rues.

La construction du film, d’une rigueur et d’une adresse incomparable, est celle du temps réel qui s’écroule, mais son originalité est de nous le montrer dans l’espace, en plusieurs endroits à la fois, et avec des accélérations ou des ralentissements de l’image en fonction de l’émotion des personnages. Elle est comparable à un faisceau convergent de plusieurs lignes en un point qui sera le centre du film et de l’action et qui divergent ensuite. Pendant la première partie du film, en dehors des personnages principaux, les autres sont évoqués brièvement et l’image parait incompréhensible alors qu’elle montre la situation dans l’espace de chacun d’eux à mesure que le temps s’écoule. C’est ainsi qu’apparaît Ernest adossé à la porte d’un café, Claudie qui remonte vers le casino avec Hélène après le coup de fil de celle-ci, puis qu’Alphonse interroge dans son salon de coiffure à nouveau Ernest interrogeant le patron d’un café à son comptoir. De même Alain Resnais, dans cette première partie, situe l’espace dans lequel évoluent les personnages par une précipitation d’images au moment où Hélène ramène ses invités chez elle, images qui paraissent incompréhensibles et qui ont toutes un rapport avec l’histoire : la gare, la voie ferrée vers Paris, le HLM qui risque de s’écrouler et don parlera Roland, l’entrée de l’atelier de Bernard. Le faisceau du drame se resserre alors quand tous les personnages apparaissent et cet instant est indiqué par l’image de la serveuse du café à qui une dame demande où se trouve le centre et qui répond : « Ben, vous y êtes ! », mais déjà certaines images font pressentir l’ouverture du faisceau comme par exemple l’apparition d’une voiture distribuant des tracts sur lesquels est écrit « l’avenir est à nous ». Lorsque tous les personnages sont rassemblés dans le même temps en un même lieu (l’appartement d’Hélène), le magnétophone déclenche le drame introduit par les révélations d’Ernest. Après le drame, celui de Bernard qui tue Robert, les personnages vont s’écarter à nouveau dans le temps et dans l’espace : fuite d’Alphonse vers la Belgique, départ de Bernard, départ de Claudie, et, les dernières images, avec l’arrivée d’un personnage dont on avait beaucoup entendu parler, mais jamais vu, Simone, la femme d’Alphonse, referme le cercle du thème sur l’appartement vide.

L’autre thème, incéré parfaitement dans le premier et rehaussé justement par le défilement des images qui donne au spectateur le même sentiment d’incompréhension que celui des personnages dans leurs rapports entre eux (cette incompréhension va peut-être s’effacer au centre du film comme l’annonce l’images d’un couple à la gare qui s’interroge : « Crois-tu qu’on arrivera à les convaincre ? ») est celui de la solitude de la conscience humaine. Chacun des personnages ne vit que pour soi et en fonction de son souvenir et ce souvenir qui n’est en fait qu’un mensonge pour les autres, devient une réalité intérieure à chacun : Muriel est devenue pour Bernard une sorte de mythe à l’existence duquel croît Hélène puisqu’elle demande à Bernard de ses nouvelles, et Bernard répond : « Elle est malade en ce moment », puis, « Non, elle n’est pas malade », mettant ainsi en valeur sa propre contradiction et ce mythe de Muriel se cristallise dans les yeux qu’il a sans doute dû regarder avec attention pendant qu’elle était torturée (deux fois dans le film, on le voit dire à Marie-Do : « ne ferme pas les yeux », et Robert, dans sa conversation, lui parle aussi de Muriel). Alphonse est un grand enfant et s’est inventé une histoire passée, ses quinze ans d’Algérie, alors qu’il a vécu à Paris. Il brode sur cette existence un amour emprunté à Ernest, jusqu’à dire à Hélène qu’il lui avait écris, ce qui fut fait en réalité par Ernest. Les dialogues eux-mêmes font partager cette incompréhension : « Pourquoi me regardez-vous ainsi », dit Alphonse à Hélène. Et, plus loin : « Je vous en veux, Hélène. Pourquoi tous ces souvenirs »… « Déjà une heure ». Cette incompréhension est symbolisée par l’image du vieux fou sur la falaise : « Trouvez-moi un mari… un mari pour ma chèvre ». Mais c’est une incompréhension de l’instant qui s’élargit avec l’éloignement du temps et de l’espace, ce qu’a compris Bernard quand il quitte Hélène en lui disant : « On s’aimera mieux séparés ». Le temps d’un retour est bien le retour au passé des personnages, mais le passé va se matérialiser dans le présent en un défoulement des sentiments : l’amour d’Hélène, Muriel pour Bernard, le déjà de la chanson d’Ernest.

07:14 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma |  Imprimer

Imprimer

29/01/2012

La peur du vide

« La seule peur universelle, la peur unique, celle qui conduit toutes nos pensées, c’est la peur de n’être rien. Parce que chaque individu a éprouvé ceci, ne fût-ce qu’une seconde au cours d’une journée : se rendre compte que, par nature, ne lui appartient aucune des identités qui le définissent, qu’il aurait pu ne pas être doté de ce qui le caractérise. (…)

Moi ; le clandestin, je leur rappelle cela. Le vide. Le hasard qui les fonde. A tous. C’est pour çà qu’ils me haïssent. (…)

Car les hommes tentent, pour oublier le vide, de se donner de la consistance, de croire qu’ils appartiennent pour des raisons profondes, immuables, à une langue, une nation, une région, une race, une morale, une histoire, une idéologie, une religion. Or, malgré ces maquillages, chaque fois que l’homme s’analyse, ou chaque fois qu’un clandestin s’approche de lui, les illusions s’effacent. Il aperçoit le vide : il aurait pu ne pas être ainsi, ne pas être italien, ne pas être chrétien, ne pas… Les identités qu’il cumule et qui lui accordent de la densité, il sait au fond de lui qu’il s’est borné à les recevoir, puis à les transmettre. Il n’est que le sable qu’on a versé en lui ; de lui-même, il n’est rien. »

(Eric-Emmanuel Schmitt, Ulysse from Bagdad, Albin Michel, 2008)

Si l’on se place d’un point de vue purement humain, tout ceci est vrai. Sans son contexte sociétal, l’homme est dénué de fondements. En fait, c’est son environnement qui crée l’homme. Certes, cet environnement, il le construit plus ou moins selon son pays, sa famille, son éducation, mais il lui est grandement imposé.

Dans "les leçons de Don Juan", de Carlos Castaneda, Don Juan Matus, le sorcier, explique qu’il faut effacer sa propre histoire :

. Je n’ai plus d’histoire personnelle. Lorsque j’ai eu la sensation qu’elle n’était plus nécessaire, je l’ai laissé tomber.

. Tu es obligé de renouveler ton histoire personnelle en racontant tout ce que tu fais. Si tu n’avais pas d’histoire personnelle, il n’y aurait pas une seule explication à fournir à qui que ce soit, personne ne serait déçu ou irrité par tes actes. Mais surtout, personne n’essaie de te contraindre avec ses propres pensées.

. Effacer sa propre histoire libère des encombrantes pensées de nos semblables.

. Actuellement ton problème réside en ce que tu es trop réel. Ne prends absolument rien comme allant de soi. Il faut que tu commence par t’effacer toi-même. Ou bien nous prenons tout comme réel et nous parvenons à l’ennui mortel du monde et de nous-mêmes ; ou bien nous adoptons le point de vue contraire et en effaçant notre propre histoire nous créons le brouillard autour de nous.

Oui, il nous arrive de nous retrouver nu. Quel soulagement ! Mais quelle peur aussi...

07:14 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, philosophie, nu, mystère |  Imprimer

Imprimer

28/01/2012

Vous vous envolez...

C’est le matin, après un réveil ordinaire

Et l’ingestion d’un café ou d’un thé

Lorsque vous vous fixez sur une activité

Et descendez en vous-mêmes

Que la grâce vous frappe, comme un coup de poing

Brutalement, en un instant, vous sentez en vous

Comme une porte qui s’ouvre subrepticement

Et un air frais vous envahit, exaltant

Si vous n’y prenez pas garde

La porte se referme, sans plus

Et vous avez perdu cet instant de grâce

Que vous vous efforcez depuis longtemps

De faire naître en vous naturellement

A volonté, sans grand succès

Si cependant vous prenez conscience

De ce joyau qui vous est donné

Que vous devez conserver en vous-même

Alors vous vivez des minutes inimaginables

Aucun souvenir n’y est mêlé

Un vide bienfaisant vous submerge

Et vous flottez dans une obscurité

Nourricière, impalpable et sensible

Regardant en vous-même

Vous découvrez ce vide attirant

Cette caverne de beauté assoiffante

Qui vous retourne complètement

Et s’emplit de lumière palpable

Attentif toujours à ne pas perdre

Cet élan vital et bénéfique

Vous vous sentez allongé et allégé

Votre corps perd sa consistance

Devient un fil ténu et lumineux

Qui monte vers les cieux

Et descend sur la matière

Elle-même devenue vide

Distendu entre ces deux extrêmes

Vous laissez une chaleur tendre

Envahir votre corps

Se concentrer en vous

S’épancher dans ce globe transparent

Que vous vous efforcez de nettoyer

Pour voir au-delà de cette inexistence

Un monde merveilleux et inconnu

Que vous ne pouvez définir

Il est, vous êtes

Il est lié à vous,

Mais il est autre

Il vous contente

Vous vous envolez…

06:25 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

27/01/2012

Les chemins de l’amour, de Francis Poulenc

Le poème Léocadia, de Jean Anouilh, a été mis en musique par Francis Poulenc.

Ecoutons-le d’abord chanté par Jessye Norman :

http://www.youtube.com/watch?v=ueD33sF3be8&feature=endscreen&NR=1

Les chemins qui vont a la mer

Ont garde de notre passage

Des fleurs effeuillées et l'écho sous leurs arbres

de nos deux rires clairs

Hélas, des jours de bonheur

Radieuses joies envolées

Je vais sans retrouver traces dans mon cœur

Chemins de mon amour

Je vous cherche toujours

Chemins perdus, vous n'êtes plus

Et vos échos sont sourds

Chemins du désespoir

Chemins du souvenir

Chemins du premier jour

Divins chemins d'amour

Si je dois l'oublier un jour

La vie effaçant toute chose

Je veux dans mon cœur qu'un souvenir repose

plus fort que notre amour

Le souvenir du chemin

Ou tremblante et toute éperdue

Un jour j'ai senti sur moi bruler tes mains

Chemins de mon amour

Je vous cherche toujours

Chemins perdus, vous n'êtes plus

Et vos échos sont sourds

Chemins du désespoir

Chemins du souvenir

Chemins du premier jour

Divins chemins d'amour

Oui, c’est vrai, c’est un style un peu usé, voire pompier, mais c’est tellement bien chanté que progressivement on se laisse ensorceler.

Et maintenant écoutons l’improvisation de Jacky Terrasson.

http://www.youtube.com/watch?v=FYbfRZnY0mg

C'est une véritable ballade, voire une méditation. Elle débute sur un rythme lent joué sur une note, au pouce de la main droite avec des accords qui vont permettre d’entrer dans la mélodie de Poulenc. Celle-ci s’infiltre dans cette méditation, doucement, tendrement. On entrevoit la valse lente prudemment introduite, qui se dilue dans des rythmes de jazz, mais est bien présente, en style syncopé. Retour au rythme initial, à la ballade, au rêve. Vous repartez dans un autre monde, bousculé par les changements de cadence, mais gardant toujours en arrière plan la mélodie.

Quelle improvisation ! On pourrait presque dire quelle modernisation de la mélodie. Elle reste à arrière plan, mais elle est entourée d’un nouveau charme, actualisée par ce style cher à Jacky Terrasson.

07:32 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, valse |  Imprimer

Imprimer

26/01/2012

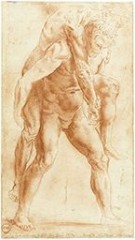

Musée national Gustave Moreau (1826-1898)

Ce musée a u ne particularité, il fut construit du vivant de l’artiste.

ne particularité, il fut construit du vivant de l’artiste.

A la maison initiale furent ajoutés deux étages d’atelier couvrant en  pièces uniques la surface de la maison.

pièces uniques la surface de la maison.

Un contraste incroyable entre le premier étage, très petit bourgeois, et les deux étages supérieurs quelque peu prétentieux en raison de leur taille, mais disposant d’un magnifique escalier les reliant.