27/10/2011

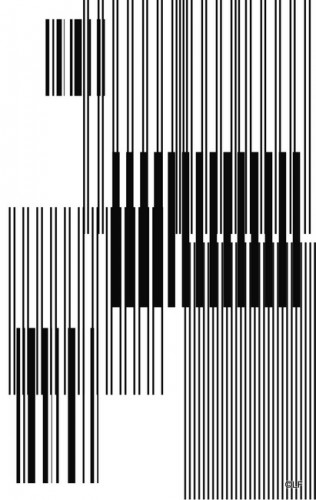

Le trait avant le volume

Le trait avant le volume. Rien n'est fermé. L'espace reste ouvert, infini. Il n'est pas plein d'une forme, mais il n'est pas non plus vide. Et cet enchevêtrement est déjà le signe d'une vie, d'une méditation sur la vie. Il n'est pas encore une figure indépendante de son environnement, mais il contient le fil qui, en se fermant, le fera monde en soi.

03:01 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : op'art, art cinétique, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

26/10/2011

Imagination périlleuse du rêve

Imagination périlleuse du rêve qui navigue entre la veille et le sommeil. Le souvenir en reste plus fidèle, comme un parfum d’amertume que l’on traine avec soi tout le jour, après avoir entrouvert une porte défendue et entraperçu les images de réminiscences ignorées.

Imagination et rêve : souvenirs, évaporation de la pensée, création pure, qu’est-ce ? Une torpeur tiède qui se fabrique le matin quand les draps vous enveloppent de chaleur et que les cloches de l’angélus réveillent en vous l’idée d’exister. Parfois une idée sera reprise après le réveil et pourra même vous éclairer pendant la journée, vous aider à sortir d’une impasse de la création. D’autres fois, elle vous empêchera de surmonter la douleur de l’enfantement des idées et vous contraindra à rester en attente tout au long du jour, jusqu’à la nuit bienfaitrice qui balaiera cette léthargie.

Ne pas s’abandonner à de tels délices, mais au contraire refreiner tout excès d’imagination hors de l’imagination créatrice. Tourner son imagination vers la réalité et y englober l’univers entier jusqu’à en faire la vie.

01:04 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rêve, imagination, création |  Imprimer

Imprimer

25/10/2011

Contrepoint, roman d’Anna Enquist, Actes Sud, 2010

C'est une visite particulière des variations Goldberg, vue par une femme :

La femme s'appelait tout simplement "femme", peut-être "mère". Il y avait des problèmes d'appellation. Il y avait beaucoup de problèmes. Dans le conscient de la femme, des problèmes de mémoire affleuraient. L’aria qu'elle examinait, le thème à partir duquel Bach a composé ses Variations Goldberg rappelait à la femme des périodes pendant lesquelles elle avait étudié cette musique. Quand les enfants étaient petits. Avant. Après. Elle n’était pas à l'affût de ces souvenirs. Sur chaque cuisse un enfant, puis se débrouiller tant bien que mal, les bras autour de leurs corps, pour produire ce thème ; pénétrer dans la petite salle du Concertgebouw, voir le pianiste entrer sur scène, attendre le souffle coupé l’octave dépouillée de l'attaque - sentir le coude de la fille : "Maman, c'est notre air !" Ce n'était pas le moment. Elle voulait seulement penser à la fille. La fille quand elle était bébé, fillette, jeune femme.

Aria, des variations Goldberg, joué par Glenn Gould :

http://www.youtube.com/watch?v=Gv94m_S3QDo

Cette femme est musicienne, concertiste même. On ne comprend qu’à la fin du livre qu’elle a eu un grave accident au cours duquel sa fille, la fille, a perdu la vie. Cette visite des variations Goldberg, une par une, effeuillant des sentiments et des souvenirs selon la variation, est une thérapie qui permet d’évoquer l’être disparu, bébé, petite fille, jeune fille, femme, sans jamais tomber dans le sentimentalisme, la morbidité ou même l’asthénie. C’est, à travers l’analyse de chaque variation l’évocation de souvenirs tendres, simples, si simples qu’on ne se rend pas compte qu’il s’agit d’une évocation d’évènements douloureux.

Tiens, prends les Variations Goldberg, par exemple. Tu joues l'aria. Mais non, pensa la femme, je ne jouerai jamais plus cette aria. Bon, mets-le au passé, tu as joué l'aria, cet air tranquille, tragique. C'est une sarabande, écoute, un rythme solennel et l'accent sur chaque deuxième temps, une danse lente, peut-être majestueuse. Tu jouais l'aria avec ardeur, avec passion, avec l'obligation d’un sans faute. Les notes prolongées se multipliaient vers la fin en guirlandes de doubles croches, sans pour autant que la cadence perde de son sérieux. Tu ne cédais pas à la tentation de te mettre à jouer plus doucement, en chuchotant à la fin, de conclure par un soupir à peine audible. Non, même à l’époque déjà, tu laissais ces tristes festons aller crescendo au-dessus de la ligne de basse progressant tranquillement, il ne fallait pas se précipiter, et même plutôt ralentir imperceptiblement - mais le tout avec force. Jusqu'à la fin.

C’est un journal qui ne le dit pas, un journal au fil des partitions, tantôt lent, calme, serein, tantôt pressé, courant de souvenirs en souvenirs. Et la femme se reconstruit dans cette analyse des variations de Bach :

L’étude obsessionnelle lui avait permis de savoir jouer les variations, mieux que jamais auparavant, mieux que lorsqu'elle était en bonne santé et complète. Cela aussi l’étonnait, il aurait dû être impossible qu'une pianiste abîmée et amputée puisse connaître sur le bout des doigts cette œuvre compliquée. Elle y était parvenue, en dépit de et grâce à la blessure. Son cerveau endommagé avait réussi à s'imprégner des notes et à distinguer les mélodies. Au rythme de la musique, elle avait chaque jour pu respirer un certain temps naïvement. Par des voies détournées, Bach lui avait donné accès à sa mémoire : chaque variation évoquait des souvenirs de l'enfant, qu'elle notait dans 1e cahier. Avec méfiance, car les souvenirs sont des mensonges. Avec retenue, car elle ne voulait pas faire de sentiment.

Ce n’est que dans les dernières pages que l’on comprend ce lent cheminement au travers la musique si bien construite de Bach, si pleine de calme physique, de douceur des émotions, d’équilibre d’une rationalité invisible, d’ouverture mystique.

Le voyage interminable pour rentrer à la maison, en état de choc total. Les trains, les avions. Les amis attendant en silence dans le hall de l'aéroport. L’enfant froide. La maison pleine de monde, un soir après l'autre. Les pourvoyeurs de repas, les scripteurs d'adresses. Les aides.

L’enfant froide. (…)

La toilette, l'habillage, les soins et la disposition. La petite couverture, la poupée. L’adieu. La levée. Le transfert. Le port. L’installation dans l'endroit où elle va désormais rester. La prise de possession du cimetière comme annexe au salon. Le trépignement devant la grille fermée après quatre heures.

Et comme dans les variations Goldberg, le livre s’achève par une méditation sur l’aria final comme il avait commencé sur l’aria introductive.

Derrière les fenêtres l'été est brûlant. A l'intérieur, il fait sombre et frais. Elle allume la lampe du piano. "Allez viens, dit-elle à sa fille. Je vais te jouer un morceau. Je l'ai beaucoup travaillé. Ecoute." Puis s’épanouit l'aria. Les sons de l'ensemble des trente variations vibrent à chaque note ; l'air simple entraîne derrière lui sans peine un cortège de souvenirs. Il se déploie avec une évidence désarmante. Il contient tout ce qu'aime la femme. (…)

L’avenir s'est retiré dans le recoin le plus éloigné de la pièce. Dehors, la vie continue son insoutenable progression. Dans un petit monde, détaché de l'espace et du temps, la mère joue un air pour son enfant. Pour la première et la dernière fois. La jeune fille s'appuie contre son épaule. "C'est notre air", dit-elle. La mère acquiesce et amorce le crescendo des dernières mesures ; imperturbable, elle fonce vers la fin. A la toute dernière mesure, elle sautera la reprise et aboutira sans ornement à la double octave vide. Dans ce vide se trouve tout. Maintenant elle joue, maintenant et toujours la femme joue l'air pour sa fille.

Contrepoint est un beau livre, discret, intime, qui dévoile le cœur d’une artiste et d’une mère avec douceur, dans le déroulement quotidien des faits simples et l’étude ardue des partitions. Cet entremêlement de la musique et de la vie devient une thérapie douce qui conduit la femme du désespoir à l’acceptation. Le roman est parfois un peu long, un peu lent, mais, au-delà de la femme, on découvre la vie intérieure de Jean-Sébastien Bach, celle de la naissance de ses œuvres, de son architecture musicale dévoilée par la méditation de chacune des variations.

01:36 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, bach |  Imprimer

Imprimer

24/10/2011

Éternellement toi

Éternellement toi

Ombre de mes pas

Ton chant m’atteint

Suis-je encore sans toi

Au plus profond de nous-mêmes

Se tient la lampe de nos amours

Ton visage revêtu de lumière

Comme une goutte de rosée

Prisonnière de l’aube naissante

Hante mes nuits de rêve

Je te regarde pour voir

Et tu es devenue mon œil

Image de mon image

Reflet d’un autre reflet

Nous sommes comme deux miroirs

Je me regarde en toi

Comme tu te vois en moi

Ensemble nous courrons

Sur le miroir de notre inconnaissance

Puis, le soir, revenus en nous-mêmes,

Tu me dis ce que tu es

Et je sais qui je suis

Alors je sombre au cœur de notre innocence

04:28 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

23/10/2011

Expansion matinale

Vous avez sans doute un matin, alors que le ciel était encore noir, eu l’envie soudaine d’assister à l’expansion matinale de la lumière, irréalité vérifiable qui se reproduit chaque jour depuis la nuit des temps.

Ainsi vous vous levez en catimini, vous vous habillez et partez dans la campagne, frissonnant de froid, mais l’esprit clair et léger, pour assister à la naissance du jour, à l’expansion de la lumière, depuis le moment où la moindre lueur germe dans un coin de l’horizon, jusqu’à l’instant où le mystère disparaît, effacé par la vision brute d’un monde sans voile. Instant magique, pendant lequel les couleurs se transforment, pâteuses sous la brume, blanchies au regard et au toucher.

Et vous admirez ce mystère du vert qui est bleu, de la terre qui se fait chocolat, du ciel qui se teinte de rose à l’horizon, juste au dessus de la ligne bleu pastel flottant au delà des arbres bleu canard, au plus profond de la vue. Et toutes ces touches de teintes se fondent progressivement dans le bleu turquoise, presqu’aigue-marine, d’un ciel qui s’éclaircit avec rapidité, dévoilant sa limpidité comme une fiancé le fait devant celui qu’elle aime. Quelques trainées roses stagnent au dessus du contraste visuel du paysage encore non distinct, barres menues prédisant la venue du jour.

Alors vous contemplez la montée du disque magique, d’abord petite pointe de rose dans cette marée bleue, puis éclair vivant au travers des arbres pelotonnés sur la ligne lointaine de la naissance de la vie, puis soucoupe rouge envahissant la perspective, imprégnant l’œil d’une rosace furtive, comme si vous aviez chaussé une paire de lunettes roses dans une piscine bleu marine. Enfant émerveillé, vous vous laissez envahir d’une légèreté nouvelle, d’une aspiration fraiche, jusqu’au moment où le disque dépasse ces limbes rampantes pour s’élever au-delà, dans l’azur incommensurable de l’univers dévoilé et ouvert comme un livre devant vous.

Changement de couleurs, le ciel devient jaune au dessus du bleu pétrole, presque noir de la perspective. Les trainées roses blanchissent et reflètent la lumière au lieu de simplement la tamiser. Le miracle est accompli, ou presque. D’ici quelques minutes, le paysage sera dévoilé, défloré, et vous reprendrez le chemin de votre maison, aérien, courant en pensée dans l’univers des couleurs, cueillant de ci de là les touches irréelles de la beauté si simple et si pure d’un matin comme chaque jour, mais que vous avez contemplé et qui vous a transformé.

07:23 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

22/10/2011

Cinéma, un art qui reste à exploiter

Le cinéma, à quelques rares exceptions, reste un art en enfance. Qu’est-il ? Un livre en images, presqu’une bande dessinée avec des personnages vivants. Il raconte une histoire, le plus souvent dans l’ordre chronologique, il reproduit en images ce qu’un bon roman explicite, souvent mieux. Et pourtant, le cinéma est le seul art qui puisse nous faire percevoir, dans sa netteté et sa vérité, une situation dans toutes ses dimensions physiques et psychologiques.

En effet, par le son, on peut rendre, comme le ferait la poésie et la littérature, le mécanisme d’une pensée. Ce mécanisme peut être direct, par la parole prononcée ; il peut être indirect, par un commentaire des impressions données par l’image, ce qu’on appelle une voix off, et l’on peut aussi user d’autres artifices que la parole ; musique, bruits, silence. Mais l’image permet également de donner la vision même de cette pensée. Mieux, l’image permet de rendre à la fois la vision physique que l’œil transmet au cerveau et la vision intérieure de la pensée, c’est-à-dire les souvenirs ou la création d’images exprimant une vision autre, personnelle, qui s’impose en ce moment à vous-même. Elle permet de sauter de la perception visuelle, nette, véridique et comme agrandie, à la vision imaginaire et flou de la pensée.

Ainsi, lorsque vous vous promenez dans une rue de votre ville, que vous connaissez bien, vous voyez, entendez ce qui s’y passe, vous répondez même aux personnes qui vous interrogent. Mais dans le même temps, vous laissez défiler dans votre mémoire des faits passés se rapportant à ce que vous y avez vécu à un moment ou un autre, vous revoyez à la place du marchand de meubles le réparateur de tapis qui occupait la boutique auparavant, vous vous souvenez d’un incident survenu à une personne dans la rue et vous entendez son cri désespéré qui fit se retourner les passants. Et vous pouvez même imaginer une autre fin de ce souvenir, que vous inventez en marchant aujourd’hui au milieu de cette rue. Tout cela dans toutes ses perceptions : la vue, l’ouïe, l'odorat, et même le toucher et le goût, comme la madeleine de Proust.

On pourrait même aller plus loin dans la vérité que la pensée elle-même, car elle ne se fait qu’une idée confuse de l’objet qu’elle digère. Le cinéma, loin de digérer cet objet, permettrait d’en séparer chaque élément, chaque organe, chaque morceau de matière pour aller plus profondément dans sa découverte.

Il nous faudrait un Proust cinéaste. Mais il y en a, chacun à sa manière : Bergman, Alain Resnais, Buñuel et bien d’autres. En quoi sont-ils différents des cinéastes habituels ?

03:13 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, art, réalité, imaginaire |  Imprimer

Imprimer

21/10/2011

Peer Gynt, drame poétique d’Henrik Ibsen, mis en musique par Edvard Grieg

Peer Gynt est une épopée populaire, sorte de féérie satirique, teintée d’idéal, comme il sied à toute invention scandinave.

L’histoire de Peer Gynt, un jeune homme prétentieux et paresseux, commence dans les premières années du siècle dernier et finit presqu’avec lui. L’aventure se passe aux quatre coins de la terre. Car notre anti-héros quitte la Norvège pour courir le monde à la recherche de son âme. Il cherche sa vie parmi celle des autres et fuit la réalité en utilisant le mensonge. Après d’innombrables aventures, Peer Gynt retrouve Solveig qui l’attend toujours, le berce dans ses bras et lui murmure : « Ton voyage est fini, Peer, tu as enfin compris le sens de la vie, c’est ici chez toi et non pas dans la vaine poursuite de tes rêves fous à travers le monde que réside le vrai bonheur. »

Mais la musique a presque réussi à prendre le pas sur la pièce, avec de magnifiques partitions : Au matin, Mort d’Aase, Danse d’anitra et Dans le hall du Roi de la Montagne. Mais le plus émouvant est certainement la Chanson de Solveig.

Et si en compagnie de la douce Solveig, de la vieille Aase, du Roi de la Montagne et de sa fille la Femme en vert, d’Anitra et de l’Homme à la Grande Cuillère, nous suivons ce mauvais garnement de Peer sur le chemin terrible du Grand-Courbe, c’est qu’il ne faut jamais séparer ces deux sœurs jumelles de la beauté, la poésie et la musique. Y ajouter la danse comble pleinement cette partie de nous-mêmes qui constitue le mystère de chaque être humain.

Danse d’Anitra, par Elena Kulagina

http://www.youtube.com/watch?v=iTxYxupxeAM&feature=re...

La danse dans sa perfection.

Dans le hall du roi de la montagne

http://www.youtube.com/watch?v=tESCB65d04M&NR=1&f...

Mort d’Aase

http://www.youtube.com/watch?v=xCqDMe2s4gk&feature=re...

Quelle belle page musicale, qui est un univers de souvenirs que l’auditeur évoque, puis médite piano, jusqu’à se laisser ensorceler par ces réminiscences d’un passé révolu, mais bien présent dans la mémoire, si présent qu’il évacue l’instant de la mort d’Aase qui s’en va, tranquillement, sans qu’on s’en aperçoive.

04:56 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, théâtre, art, danse, poésie |  Imprimer

Imprimer

20/10/2011

Le vin

Rouge, transparent, cristallin, pur,

Que vous regardez en soulevant le verre,

Que l’on admire d’un œil gourmand,

Qui résonne de sons grêles et harmonieux,

Qui enchante le regard avant le palais

Et que vous portez à votre nez

Pour en sentir les effluves, douces,

Chatoyantes, légères comme un parfum,

Avant d’en prendre une gorgée, petite,

Froide ou tiède, que vous laissez couler

Avec ferveur, dans votre bouche

Pour la malaxer et ronronner

Jusqu’à en extraire l’ensemble du fruit,

De la banane à la framboise,

Des bois d’oliviers aux arbousiers,

Et laisser mourir en vous

Les derniers arrière-goûts, fragiles,

Du nectar que vous avez amoureusement

Ouvert, éventé, effeuillé, humé,

Et finalement savouré.

Quelle étrange religion que celle-ci !

Encensée par son pouvoir de transformation,

Reçue chaque jour par la prêtrise,

Rejetée vigoureusement

Par les imams en mal de fatwa,

Interdite aux femmes enceintes

Comme un poison symbolique,

Recommandée par certains médecins

Aux malades en mal d’éprouvettes,

Ingurgitée par la jeunesse

En recherche de sensations,

Rejetée par les experts en œnologie

Pour garder le goût sûr et solide,

Bue par le commun des mortels

Simplement, benoitement, modestement.

Et tout ceci par le fait incroyable

D’un plan de vigne sur un coteau

Inondé de lumière, abrité du froid,

Biné, sarclé, désherbé, fumé,

Par les mains d’un vigneron

Qui tient amoureusement chaque plant

Avant d’enfouir ses racines en terre

Et de le regarder pousser, s’enjoliver,

Se démultiplier, étendre ses tentacules,

Et faire naître au printemps quelques billes

Vertes, étranges, rassemblées ridiculement

En paquets qui deviendront des grappes

De raisins juteux, fermes, colorés,

Que l’on prend dans sa bouche

Pour en déduire l’esprit du vin futur.

Don des dieux,

Miracle de la nature,

Art de l’homme,

Pour satisfaire

La montée vers les cieux

Ou la descente aux enfers,

Selon les a priori de chacun.

04:29 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, vin, boisson |  Imprimer

Imprimer

19/10/2011

Le grenier ou la schizophrénie

La schizophrénie se caractérise par (d'après le Dr Brigitte Blond) :

- La diminution de l'élan vital ;

- La dissociation mentale ou la discordance : c'est une rupture de l'unité psychique de la personne, qui aboutit à un bouleversement de la personnalité, à des réactions totalement inappropriées et à une indifférence devant des éléments porteurs d'une charge émotionnelle ;

- Une inhibition de l'activité mentale (perte d'intérêt) qui favorise un repli sur soi, avec apparition de fantasmes délirants ou hallucinatoires.

Le grenier, dessin réalisé à l'encre de Chine, montre l'enfermement dans lequel cette maladie plonge les malades, avec ses idées délirantes et la désorganisation complète de la personnalité.

-

Ne suis-je pas moi-même un peu schizophrène de dessiner de tels sujets. Mais le délire fait parti de la vie d'artiste et en fait le charme !

05:30 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, encre de chine, maladie |  Imprimer

Imprimer

18/10/2011

Le paradis d’Amitabha, peinture sur soie, 1795

Le musée national des arts asiatiques, dit musée Guimet, recèle de nombreux trésors, dont une immense peinture sur soie à fond rouge.

Elle représente trois personnages principaux assis en tailleur. Six autres personnages les entourent. Ils sont laids, mais priant. On n’en voit que la tête et le haut du corps. Les trois principaux semblent en contemplation ou plutôt en méditation. Ce qui retient l’attention, après quelques temps, est le rapprochement à faire avec la vision chrétienne du paradis.

On voit ici trois personnages, comme le Père, le Fils et le Saint Esprit dans la vision chrétienne. Ils devisent entre eux, lentement, ayant l’éternité devant eux. Tous les personnages sont auréolés à la manière chrétienne. Les six apôtres, pourrait-on dire tellement ils leur ressemblent, écoutent, regardent, sans rien dire, ni faire. C’est bien le paradis, où le temps n’existe pas, ou si peu. Tous ont le temps et jouissent de ce temps.

On admirera également le dessin des robes, comme des fleurs de lotus sur lesquelles reposent les trois personnages : évanescence doucereuse d’une lévitation mystique.

"L'individu est un pouvoir d'être de l'éternel, un pouvoir conscient et éternellement capable de relations avec Lui, mais Un aussi avec Lui au centre de la réalité de son existence éternelle. Cette vérité, l'intelligence peut la saisir (...) mais c'est seulement en l'esprit que cette vérité peut être entièrement réalisée, vécue et devenir un fait. Quand nous vivons en esprit, non seulement nous connaissons, mais nous sommes cette vérité de notre être."

Sri Aurobindo

08:02 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture sur soie, religion, mystique |  Imprimer

Imprimer

17/10/2011

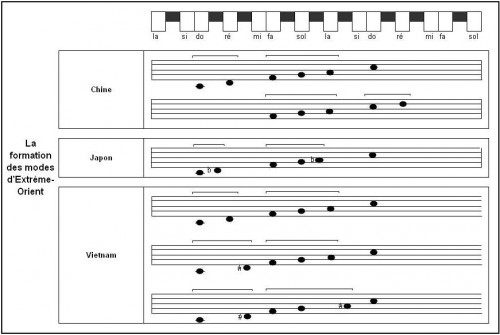

La musique extrême-orientale

La musique extrême-orientale constitue un ensemble homogène avec la Chine, la Corée, le Japon, le Vietnam et la Mongolie. Dans tous ces pays, la terminologie musicale, les systèmes de notation et les instruments portent la trace de l'influence chinoise. La musique est modale, de forme pentatonique, ce qui signifie que la gamme comporte cinq notes et non 7 ou 12 comme celles que nous connaissons.

Bien que ces musiques soient très variées, elles comportent des constantes :

v la forme pentatonique,

v dans le pentacorde :

Ø trois notes invariables :

§ la fondamentale, la quarte, la quinte ;

Ø deux autres notes à intervalles variables ;

v hors du pentacorde : deux "pien" qui ne sont que des notes de passage permettant les transpositions (changements de tons), les métaboles (change-ment de modes) ou l'ornementation ;

v un tempérament non tempéré, réglé par l'intervalle de quinte et de quarte.

La formation des modes se fait par :

. la place de la fondamentale dans le pentacorde, en général sur la note la plus

basse du dicorde ou du tricorde ;

. l'intervalle des deux notes non fixes ;

. la place de la ou des dominante(s) ;

. l'utilisation des "pien" ;

. l'ambitus utilisé,

. le rythme.

En prenant le pentacorde de base Do, on peut ainsi avoir :

Ici n'apparaissent que les particularismes, chaque pays utilisant également la forme de base chinoise notée en premier.

Découverte, bientôt, de ces formes de musique qui, malgré des similitudes importantes, se distinguent de manière assez caractéristique les unes des autres.

06:30 Publié dans 52. Théorie de la musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chine, théorie |  Imprimer

Imprimer

16/10/2011

Ma bicyclette est devenue une partie de moi-même

Ma bicyclette est devenue une partie de moi-même.

Je suis muni de roues qui divaguent sur l’asphalte.

Roule, roule, dans les flaques et le gas-oil,

Passe entre les voitures, sous les échafaudages,

La tête au dessus de la mêlée, hors d’atteinte.

Je contemple serein la marée humaine,

Glissant au milieu d’eux, comme un pélican

Navigue entre les mats des navires

Avant de se poser, majestueux, sur le pont.

Pied à terre, chevalier ! Vous voici redevenu piéton,

Homme de petits pas, aux ailes rognées,

Qui marche pesamment, ralenti, écorné,

Parmi ses semblables, invisible et appauvri.

Et vous revenez de votre course, altier,

Pour reprendre la monture indélébile

Et repartir triomphant, enrobé de lumière,

Se guidant aux étoiles des lampadaires,

Roulant légèrement, le nez au vent,

En toute liberté.

Ah, qu’il est bon de se sentir un autre

Lorsque rien ne s’oppose aux rêves

Les plus simples et les plus beaux.

06:42 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

15/10/2011

Mon Amour, par Michel Portal & Yaron Herman

http://www.youtube.com/watch?v=-l0FTVz9Kko&feature=related

Quelle belle romance, imaginative, solennelle, simple, envoûtante et, parfois, dérangeante.

Elle s’ouvre sur une ballade au piano, bercée par le rythme lent de trois notes descendantes, puis, très vite, intervient le saxo qui pousse un cri amoureux, extatique, qui se poursuit dans des tremblements et un bercement lent, comme la rencontre d’amoureux qui se regardent, se touchent et s’extasient de leur existence ensemble.

Puis, Michel Portal à sa manière, utilise toute les possibilités de son instrument, jusqu’aux plus osées, mais toujours dans le ton de la pièce, revenant au rythme et à la mélodie première, calmement, sereinement, pour repartir en suite dans une autre improvisation de sons nouveaux. C’est la découverte un peu folle d’un autre que soi-même, dans la déraison et la tendresse.

Le solo de piano commence par une cascade de notes fraiches, harmonieuses, comme un bain de jouvence. Puis, c’est la montée puissante des deux instruments dans le ravissement de la tension amoureuse et la lente retombée dans le monde de tous les jours, mais gardant toujours la même tension de l’un vers l’autre. On revient progressivement au point de départ, cette romance du début, inachevée, qui termine la pièce avec une lente descente des trois notes vers les basses, jusqu’à l’endormissement.

Bravo ! Quelle belle pièce, évocatrice de l’inexprimable, l’amour.

05:09 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jazz, saxo |  Imprimer

Imprimer

14/10/2011

Les catilinaires, roman d’Amélie Nothomb

« A l’approche de mes soixante-cinq ans, Juliette et moi cherchions quelque chose à la campagne ? Nous avons vu cette maison et aussitôt nous avons su que ce serait la maison ? Malgré mon dédain des majuscules, je me dois d’écrire la Maison, car ce serait celle que nous ne quitterions plus, celle qui nous attendait, celle que nous attendions depuis toujours. »

Ainsi commence Les catilinaires qui racontent l’arrivée inopinée dans ce paradis d’un emmerdeur, monsieur Bernardin, cardiologue de son état, qui chaque jour entre chez eux, de quatre heures à six heures, prend son café, ne répond que par oui ou non à leurs imaginatives questions, et s’impose sans aucune politesse. Palamède, car tel est son prénom, les dérange à tel point qu’ils ne savent plus quoi inventer pour s’en débarrasser. Un jour, ils partent se promener à 4 heures moins dix, le laissant seul devant leur porte. Le lendemain, elle est au lit parce qu’elle a pris froid. Il frappe à la porte qu’ils ne veulent pas ouvrir, à tel point qu’ils leur semblent qu’il va la casser. Emile, son mari, celui qui raconte leur mésaventure, finit par ouvrir. Mais Palamède refuse d’examiner Juliette et lui demande une tasse de café. Il finit par monter et pose sa main sur le front de Juliette. – Rien, elle n’a rien. Mais il est dans la chambre et s’installe sur une chaise. – Docteur, vous n’allez pas rester là ? Si je vais au salon, vous devez venir aussi. – Je ne peux pas la laisser seule. – Elle n’est pas malade.

emmerdeur, monsieur Bernardin, cardiologue de son état, qui chaque jour entre chez eux, de quatre heures à six heures, prend son café, ne répond que par oui ou non à leurs imaginatives questions, et s’impose sans aucune politesse. Palamède, car tel est son prénom, les dérange à tel point qu’ils ne savent plus quoi inventer pour s’en débarrasser. Un jour, ils partent se promener à 4 heures moins dix, le laissant seul devant leur porte. Le lendemain, elle est au lit parce qu’elle a pris froid. Il frappe à la porte qu’ils ne veulent pas ouvrir, à tel point qu’ils leur semblent qu’il va la casser. Emile, son mari, celui qui raconte leur mésaventure, finit par ouvrir. Mais Palamède refuse d’examiner Juliette et lui demande une tasse de café. Il finit par monter et pose sa main sur le front de Juliette. – Rien, elle n’a rien. Mais il est dans la chambre et s’installe sur une chaise. – Docteur, vous n’allez pas rester là ? Si je vais au salon, vous devez venir aussi. – Je ne peux pas la laisser seule. – Elle n’est pas malade.

Ils choisissent alors la dérision. Mon cher Palamède, que pensez-vous de la taxonomie chinoise ? Et pendant dix pages, le couple échange des réflexions sur la manière d’effectuer des classifications, tout cela de manière extraordinairement savante et ponctuée de citations inconnues dont le but est de faire sortir de ses gonds Palamède. Imaginez, cher ami, que je me mette en tête de vous d’écrire en commençant par énumérer tout ce que vous n’êtes pas. Ce serait fou. Par où débuter ? Par exemple, on pourrait dire que le docteur n’est pas un animal à plumes : En effet, et il n’est pas un emmerdeur, ni un rustre, ni un idiot. Mais l’hôte reste impassible.

Alors ils imaginent d’inviter le docteur avec sa femme à diner. Un kyste, cette chose était un kyste. Eve fut tirée d’une côte d’Adam. Madame Bernardin avait sans doute poussé comme un kyste dans le ventre de notre tortionnaire… Palamède avait épousé l’amoncellement de chair dont on l’avait libéré. […] Chère madame, quelle joie de vous rencontrer. A ma grande surprise, un tentacule de gras se détacha de la masse et se laissa toucher par les doigts de ma femme.

Et reprirent les visites imposées de Bernardin chaque jour de quatre à six. Ils découvrent que Palamède est un homme qui n’éprouve aucun plaisir à quoi que ce soit ? Ni à manger, ni à boire, ni même à emmerder. C’est un cauchemar. Il fait fuir une ancienne élève d’Emile. Le lendemain celui-ci accueille monsieur Bernardin par un « Foutez le camp et ne revenez plus jamais ! ».

Dans la nuit, Emile se lève, réveillé par un bruit de moteur qui venait de la maison d’en face. Il découvre Palamède dans sa voiture en situation de suicide par les gaz d’échappement. Il le sort et l’apostrophe en attendant l’ambulance. Rentrés chez eux, la pensée de sa femme seule dans sa maison les oblige à y revenir. Elle dort. Ils prépare une soupe, seule nourriture qui lui convienne vraiment.

C’est maintenant le printemps. Monsieur Bernardin ne vient plus de 4 à 6. Il rit de ce que Juliette et Emile font pour eux. Après quelques autres péripéties et énervements, Emile tue Palamède dans son lit en l’étouffant. Juliette ne sait rien ? Je ne le lui dirai jamais. Si elle se doutait que l’homme qui partage son lit est un assassin, elle mourrait d’horreur. A la faveur de son ignorance, elle a estimé que le trépas du voisin était une bonne chose. Elle allait enfin pouvoir s’occuper de Bernadette… C’est ma meilleure amie, m’a dit Juliette après quelques mois.

Ce livre laisse une impression mitigée. L’histoire est loufoque, exagérée, rien de tout cela ne peut se passer dans la réalité. Mais elle est contée d’une manière tellement proche de la réalité possible qu’elle parait vraie et donc ni drôle, ni attendrissante. Plutôt estomaquante, comme les deux Bernardin. Mais dans le même temps, l’art de conter d’Amélie Nothomb en fait un petit chef d’œuvre qui permet d’oublier l’histoire pour ne s’arrêter qu’aux dialogues, aux descriptions, aux sentiments exprimés par le couple qui croyait avoir trouvé un refuge pour leur vieillesse. L’écriture permet au lecteur de dépasser la fable et de ressentir tout l’art de la romancière, cinglant, plein d’humour caché. Bref, une leçon d’écriture.

06:37 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, imagination |  Imprimer

Imprimer

13/10/2011

La recherche

Comme il est curieux qu’en France parler de recherche revient à parler de la recherche scientifique et de personnes qui vouent leur vie à des études sans fin. La recherche est objet de politique et en parler revient à dire qu’il lui faut plus d’argent. Alors on crée de nouveaux organismes en charge de rationnaliser l’organisation de la recherche. Certes, les chercheurs eux-mêmes s’intéressent à leurs recherches propres et s’y donnent à fond. Mais pourquoi la recherche est-elle réservée à la science ?

En réalité, depuis longtemps, l’université est beaucoup plus qu’un pôle d’enseignement. Elle constitue un vivier de chercheurs en tout genre, de l’histoire à la littérature, de l’écologie à la faim dans le monde. De plus, depuis un certain nombre d’années, sont apparus les think tank, temples américains de la recherche sur toutes sortes de choses, y compris et principalement sur la politique.

Mais tout cela enferme la recherche dans des organisations ad hoc et les chercheurs dans un monde conventionnel dont il est important de franchir les étapes progressivement : examens, publications, colloques, etc. Et peu à peu, ces chercheurs ne vivent que pour ces étapes, leur consacrant plus de temps qu’à leur recherche. Ils ont cherché pour accéder à ce monde privilégié et mirifique du statut de chercheur et ils profitent de ce monde qui leur donne une certaine reconnaissance.

Et pourtant, la recherche est bien autre chose, quelque chose de plus vaste et plus envoutant. En fait, vivre c’est posséder cette volonté de recherche permanente. Vivre, c’est ne jamais renoncer à chercher. C’est ne pas croire à l’infinité des solutions et l’impossibilité d’une réponse. Tout homme peut et doit être chercheur : certes, le scientifique, l’universitaire, l’économiste, mais aussi l’artiste, qui est un chercheur solitaire, le sportif, qui mène sa propre recherche sur lui-même, le chef d’entreprise, qui recherche en permanence des idées pour faire progresser sa création, et également le mystique dont toute la vie est consacrée à la recherche de Dieu.

L’art de la recherche : après avoir fait le tour des connaissances dans un domaine, chercher en soi la faille entre la réalité et ce qui est dit sur le sujet en faisant appel à d’autres angles d’approche que ceux prescrits par le monde confiné des pontifes. Vous serez dans le brouillard, vous n’avancerez plus, ce sera la nuit obscure dont parle Saint Jean de la Croix. Puis, un jour, une intuition ouvrira une brèche qu’il faudra creuser, expérimenter, rendre intelligible et progressivement s’assembleront les idées jusqu’à former une nouvelle vision du problème.

Cela est vrai pour tout ce qui touche la vie et ne demande qu’une chose, être convaincu que vous-même vous pouvez le faire, vous devez le faire, en dépit de tous les efforts que cela demandera. Mais auparavant, une condition est indispensable : que le sujet vous intéresse et même vous passionne, quel qu’il soit.

Vous deviendrez vieux lorsque vous n’aurez plus cette flamme bénéfique qui fait de vous un homme (ou une femme) : la recherche !

08:19 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

12/10/2011

Voyage dans le temps de l'enfance

Voyage dans le temps de l’enfance,

Quand déjà s’entendait l’oiseau au matin

Et qu’au-delà du chant la brillance,

Sous le drap tiède, je trouvais du rêve le chemin.

Longtemps je crus pouvoir y être insensible.

Mais ce retour sur le lieu des rêveries,

Quand j’épanchais une rage ostensible,

Me donne à méditer sans bruit.

Je retrouve l’odeur moite de la cuisine,

Quand je glissais la tête devant la porte

Pour découvrir les raisons d’odeurs subtiles

Et de sons d’ustensiles de toutes sortes.

Je reconnais la vieille armoire

Où se trouvaient les trésors de bouche,

Fruits confis ou petits gâteaux du soir,

A partager sans restriction avec les mouches.

Souvenir d’un jour, d’un moment unique,

Quand le temps s’arrête sur un geste

Et que toujours cette attitude modique

Revêtira l’élégance d’un vieux reste.

Et je repars mélancolique et blême,

Vers les horizons du présent bien vivant,

Gardant au fond de moi-même

Le pincement de l’évocation d’antan.

02:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

11/10/2011

Oh ! Les beaux jours, de Samuel Beckett

Théâtre de l’inéluctable. Chaque jour passe et ressemble aux autres jours, toujours semblables, mais pendant lequel, imperceptiblement, inéluctablement, les êtres changent sans qu’ils en aient conscience : « Je vois de moins en moins bien… Pas moins qu’hier… Pas mieux que d emain… ».

emain… ».

Chaque geste de la vie quotidienne devient un évènement attendu impatiemment au cours de la journée, de même que la moindre démonstration d’intérêt, de prévenance de la part d’autrui, un sourire, un mot, un geste même, le plus petit soit-il (lever le petit doigt) prend une importance considérable et suffit à éclairer la journée. « Çà que je trouve merveilleux », dit Winnie pour tout ce qui vient rompre la monotonie des heures.

« Quel beau jour encore », telle est la morale de Beckett : il y a toujours une raison d’être heureux, il y a toujours un évènement qui, si on y prend garde, suffit à donner la joie pour une journée. Ce jour où Willie, malgré ses infirmités, sa condition humaine réduite à la vie animale, sort de son trou pour regarder sa femme, est le plus beau jour de la vie de celle-ci, parce qu’il est là, présent, réel. Et cet homme qu’elle ne reconnaît plus, dont la laideur l’effraie, tente de lui témoigner ce qu’il lui reste d’amour, faisant de l’enlisement, de l’incapacité de bouger de sa femme, un paradis aussi beau que celui de sa jeunesse.

06:28 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, théâtre, philosophie |  Imprimer

Imprimer

10/10/2011

La fée, film franco-belge de Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy

Présentation :

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=lZqLRdphj3I

http://www.youtube.com/watch?v=3V6jk9t5T94

Le résumé du film donné par MK2 :

Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds nus. Elle s’appelle Fiona. Elle dit à Dom qu’elle est une fée et lui accorde trois souhaits. Le lendemain, deux vœux sont réalisés et Fiona a disparu. Mais Dom est tombé amoureux de la Fée Fiona et veut la retrouver.

Les premières images font rire, effet de la répétition. L’arrivée de la fée qui n’en a pas l’air est également comique puisqu’elle prend l’ascenseur en panne qui marche à nouveau. Drôle aussi l’évacuation de la gorge du veilleur de nuit du bouchon de la bouteille ketchup et la danse massage de son dos qui l’endort jusqu’au lendemain. Puis les gags s’enchaînent, drôles, frais, inattendus. Ils tiennent du Laurel et Hardy, des Marx Brothers et surtout, tout au long, de Jacques Tati.

Mais au bout de trois quart d’heure on commence à se lasser de ces gags qui laissent un goût de juxtaposition sans maîtrise de l’ensemble. Le gag des policiers laisse de marbre, la soirée dans le bistrot entre les rugbywomen s’intéressant à la chanson romantique est assez réussie, les pensionnaires de l’hôpital psychiatrique jouant au poker avec leurs gélules font sourire, les clandestins africains sont attristants. Trop, c’est trop.

Film dont on ne sait que penser, au bout du compte, car il nous a fait rire, puis il nous a fatigué. Burlesque poétique, nous dit Jean-Luc Douin dans le Monde, mais cette manière de mendier le rire qui condamne le spectateur à s’esclaffer, comme le note Bernard Achour du Nouvel Observateur, laisse une lourde impression d’inachevé. La poésie fait alors place aux longues ficelles destinées à séduire le spectateur. Dommage.

04:24 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, comique |  Imprimer

Imprimer

09/10/2011

Les apparences sont trompeuses

Hier, pluie et soleil. Mais plutôt pluie au pied du palais du Louvre. Et, il fallait faire la queue avant d’entrer dans la caverne à ciel ouvert, pointe de diamant vers les étoiles. Echantillon de personnes du monde entier, parlant toutes sortes de langues, mais comprenant bien qu’on va se faire mouiller et sortant, pour les plus avertis, leurs parapluies. Le ciel était noir et l’ondée arrivait, cinglant les toitures d’abord, puis la place qui se transforma en piscine luisante.

Devant moi se tenait deux jeunes hommes, dont l’un se promenait avec son pantalon sous les fesses, montrant un slip bariolé et des rondeurs efficaces. Quelle idée de montrer ses fesses à tous comme un trophée unique ! En faisant exception de cette anomalie, il avait l’air sympathique ainsi que son compagnon. La pluie tombait, drue comme des lames de couteau. Il se tourna vers moi et me proposa, en anglais, un coin de parapluie, ce que j’acceptais bien volontiers. Ils devisaient entre eux, m’abritant sans m’exclure jusqu’à ce que le soleil apparaisse à nouveau, brusquement, comme une lampe de poche éclairant une cave. Et le grain cessa, laissant les patients à deux mètres de la porte d’entrée, trempés et dégoulinants. Ils pourront au moins se réchauffer dans l’étouffoir de la grande salle aux guichets multiples.

« Thanks for your umbrella ». Encombrés de sacs, ils passèrent devant la machine à fouiller sans les doigts tandis que je poursuivais mon chemin n’ayant rien d’autres que mes habits trempés. Descendant l’escalier roulant, je pensais que l’habillement n’est qu’une apparence trompeuse. Se promener les fesses à l’air lui semblait tout naturel. De plus, personne n’avait l’air choqué ou ne l’avait remarqué.

Alors je me suis souvenu qu’avant d’arriver à la queue pour entrer dans le musée, j’avais croisé une très belle femme, bien habillée, qui se promenait les pieds nus, sans chaussures, même à la main, dans les flaques d’eau, marchant le plus naturellement du monde, comme si elle se tenait dans un salon.

Multitude des attitudes du genre humain !

07:58 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, poésie, paris |  Imprimer

Imprimer

08/10/2011

C'était il y a huit jours

Rien que l’immobilité et le silence.

C’est le début de l’après-midi,

Lorsqu’hommes et animaux reposent

Dans une douce somnolence, repus de chaleur.

Pas un bruit. La campagne est atone.

Si ! Lointain, le roucoulement d’un pigeon.

Ce silence est léger, ce n’est plus celui de l’été.

Il semble chantonner, bouche fermée.

Sur la rivière, les lentilles d’eau,

Sans vie, sans courant, sans enthousiasme,

Encombrent le lit de flots morts.

Là aussi, tout dort, tout s’immobilise.

Seul havre de fraicheur, le petit sous-bois.

Les pas y craquellent les feuilles mortes,

Mais le corps se dérobe sous les pieds

Pour s’affaisser et s’endormir, enfin.

06:18 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

07/10/2011

59 Rivoli

Le 59 rue de Rivoli, à Paris, est un atelier et non une galerie d’exposition. Et co mme tout atelier, c’est un bric à brac qui dépend de la personnalité de chaque artiste. On y entre comme dans tout immeuble, par la porte, puis un escalier en vis jusqu’au dernier étage. Mais cet escalier est déjà un fourbi de dessins et peintures avec un fil directeur, sorte de dragon qui monte jusqu’en haut avec sa queue d’écailles.

mme tout atelier, c’est un bric à brac qui dépend de la personnalité de chaque artiste. On y entre comme dans tout immeuble, par la porte, puis un escalier en vis jusqu’au dernier étage. Mais cet escalier est déjà un fourbi de dessins et peintures avec un fil directeur, sorte de dragon qui monte jusqu’en haut avec sa queue d’écailles.

Une trentaine d’artistes en ont fait leur atelier que chacun des passants peu visiter s’il lui vient à l’idée d’entrer dans le foutoir. Et bien lui en fera, car il y verra la création à l’état pur, différente selon les étages, selon l’inspiration de chaque occupant. Ils sont environ cinq ou six par étage, organisant leur espace comme ils l’entendent, des plus soignés au plus désordonnés. Qu’y voit-on ? Beaucoup d’esquisses, de réflexions, de découpages, de toiles inachevées, ce que l’on rencontre dans tout atelier.

Là, la machine à créer est en route, prolixe, sans gène, sans vergogne, sans mystère des échecs de la création, des incertitudes de formes et de couleurs. Elle fait côtoyer le gesso (apprêt des toiles) et le camembert, le chiffon pour essuyer les pinceaux et le mouchoir, la bouteille de jus de fruit et les pots de peinture. Un certain nombre se sont fabriqués une réserve  personnelle, sorte de cabane dans la pièce, faite de toutes sortes de matériaux, planches, étagères, échelles, etc. C’est leur lieu secret qu’il ne convient pas de fouiller du regard. De toute façon, vous avez déjà suffisamment à faire dans le reste de la pièce où chaque recoin regorge de trouvailles, de traits, de dessins, de peintures, qui débordent jusque dans l’escalier qui appartient à tous.

personnelle, sorte de cabane dans la pièce, faite de toutes sortes de matériaux, planches, étagères, échelles, etc. C’est leur lieu secret qu’il ne convient pas de fouiller du regard. De toute façon, vous avez déjà suffisamment à faire dans le reste de la pièce où chaque recoin regorge de trouvailles, de traits, de dessins, de peintures, qui débordent jusque dans l’escalier qui appartient à tous.

Les artistes et leurs œuvres, que sont-ils ?

On trouve de tout : collages d’Anita Savary, dont l’imagination enflamme les mondes sous-marins ; dessins-peintures portraits-paysages de la japonaise Etusko Kobayashi ; les aphorismes enfantins de Fabesko ; les personnages colorés et poignants de Francesco ; le bazar d’objets d’Igor Balut ; le microscope textile de Pascal Foucart ; les très beaux corps dessinés classiquement de Sandra Krasker ; les abstractions sobres de Simone Zucchi ; l’abstrait jazzique et coloré de Thierry Hodebar ; les distorsions et l'ambiance musicale de Linda McCluskey ; et bien d’autres que je ne peux tous citer sous peine de faire encyclopédie.

Je ferai cependant une exception pour Henri Lamy et ses portraits travaillés de manière intime alors qu’ils paraissent au premier abord peint à grands traits. Ils sont particulièrement vivants malgré le tachisme employé, et dévoilent la personne dans son intimité psychologique, bien que pas une fois on ne peut disposer de la totalité d’un visage. Quelle belle toiles alors qu’on pense vite à des juxtapositions de couleurs et de trait colorés qui ne montre que la personne décomposée !

Comme on ne peut prendre des photos, vous pouvez regarder les œuvres de ces artistes sur le site :

et sur leurs sites personnels, pour ceux qui en ont créés, accessibles directement à partir du site ci-dessus.

05:39 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, expositions |  Imprimer

Imprimer

06/10/2011

La fièvre du peintre

Retour à la fièvre du peintre, un éveil assuré, une vigilance accrue, un désordre dans la vie quotidienne, un tremblement des doigts au contact des pinceaux rassemblés, des images encombrant l’esprit jusqu’à vous empêcher de dormir la nuit. Vous vous levez à trois heures, allez vous faire une tasse de café, baillez un peu, malgré tout, puis prenez la toile que vous venez d’acheter, la contemplez, et… souriez de vous voir à l’œuvre, une fois de plus.

Mais auparavant, longues réflexions sur sa préparation. Il faut y dessiner les traits des formes et des couleurs, placer au bon endroit ces lignes qui feront un tableau d’un morceau de toile tendue. Alors, selon l’esquisse, vous calculez de façon à remplir l’ensemble de toute la largeur et la hauteur de votre ambition. Complexe est le dessin. Comment tracer l’image que l’esprit garde en mémoire, sans déformer par erreur de quelques millimètres la logique géométrique d’un assemblage élaboré ? Vous redoublez d’attention, prenant garde à ne pas salir la toile de quelques gouttes de transpiration ou de graphite dont vos doigts sont imprégnés.

Dans un jour, ou deux, j’aurai dessiné entièrement les motifs du tableau. Alors le délice de la peinture libérera la pensée. Il n'y aura plus que le plaisir de sentir le pinceau effleurer la toile et lui donner le velouté coloré dont vous avez rêvé. Mais nous n’en sommes pas là. Prenons le plaisir dans le fil du temps, avec patience et jouissance !

La création artistique est comme un accouchement. Il y a une longue gestation, tranquille, progressive, enchanteresse dans l’imagination, parfois lassante parce que l’esprit est en permanence en supputation. Et puis vous vous mettez au travail,physiquement, fébrilement, le souffle court, dans la crainte de ne pouvoir réussir, haletant de hardiesse et de peur. C’est long, cela devient long, tellement long que vous posez les pinceaux, prenez du recul et contemplez la toile avec inquiétude. Mais vous reprenez jusqu’à ce que, dans un élan final, vous décidiez de mettre un terme à votre élaboration. Alors votre cœur s’envole, soulève votre corps et vous rend transparent et léger. Vous êtes le roi du monde pendant cinq minutes. Jusqu’à ce que l’introspection de votre rationalité vous conduise à vous interroger sur telle couleur, tel trait, telle forme, bref un détail qui ne vous conviendrait pas.

Ne vous laissez pas faire. Détourner les yeux et gardez en mémoire chaque instant de la construction. Réjouissez-vous, car vous avez franchi l’épreuve et vous êtes empli le cœur de bonheur !

06:17 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, création artistique |  Imprimer

Imprimer

05/10/2011

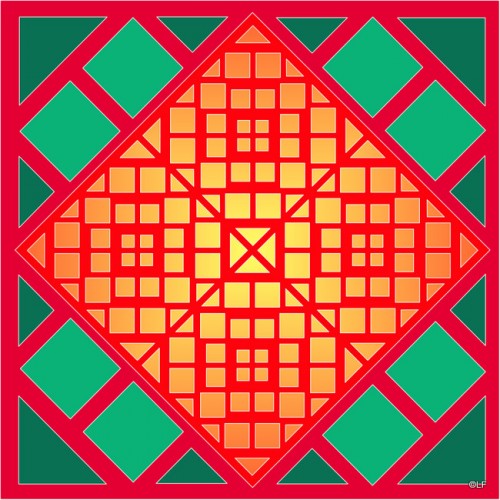

Réminiscence orientale

Tout le mystère de l'Orient derrière cette grille de style japonais.

Au delà ? La mer de Chine, étendue paisible d'où surgissent des îles élevées, ou encore lacs entourés d'habitations aux toits incurvées, languissantes dans la chaleur de l'été, ou enfin bouges sales d'où s'échappent des odeurs d'opium.

Peut-être une réminiscence de l' "Aesthetic movement" et de ses meubles anglo-japonais qui entrent dans ce style ?

06:14 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : op'art, art cinétique, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

04/10/2011

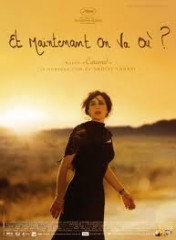

Et maintenant, on va où ? film de Nadine Labaki

Bande annonce :

http://www.youtube.com/watch?v=OqHm82eTUTw

Extrait 1 :

http://www.youtube.com/watch?v=bQbb63yba1s&feature=relmfu

Extrait 2 :

http://www.youtube.com/watch?v=8qZyk5Kb5v8&feature=relmfu

Le film débute sur la marche des femmes dans un paysage quasi désertique, toutes en noir, les unes portant des croix autour du cou, les autres avec un voile sur la tête. Elles avancent vers leur destin de femmes qui les conduit au cimetière, où elles se séparent, chacune vers leurs morts, à gauche, les chrétiens et, à droite, les musulmans. Dommage cependant que la réalisatrice ait cru bon de leur faire faire quelques pas de danse mortuaire, leur marche silencieuse était suffisamment simple, donc belle et impressionnante.

Le village est isolé. Seul un étroit chemin ouvert entre les champs de mines et passant au dessus d’un précipice permet le ravitaillement qui se fait avec une moto munie d’une remorque construite avec une vieille baignoire. Dans ce village, musulmans et chrétiens se côtoient chaque jour, à chaque heure. Ils ont les mêmes magasins, démunis, le même café, celui de Madame Amal, jeune veuve chrétienne qui regarde avec attention un peintre musulman qui en refait la salle.

Mais si les femmes s’entendent à peu près parce qu’elles souffrent de ces affrontements permanents, les hommes se cherchent querelle pour des bricoles et en viennent aux mains, déclarant qu’ils sont prêts à déterrer leurs fusils. Alors, avec l’aide du curé et de l’imam, elles décident d’en finir avec cette hostilité ambiante. Elles inventent des stratagèmes pour détourner les hommes du sentier de la guerre : les hommes ne peuvent écouter les nouvelles à la télévision collective parce qu’elles parlent sans arrêt ; la femme du maire prétend que la vierge lui parle ; des jeunes femmes d’une troupe de danseuses post-soviétiques tombent en panne dans leur village isolé et vont distraire les hommes.

permanents, les hommes se cherchent querelle pour des bricoles et en viennent aux mains, déclarant qu’ils sont prêts à déterrer leurs fusils. Alors, avec l’aide du curé et de l’imam, elles décident d’en finir avec cette hostilité ambiante. Elles inventent des stratagèmes pour détourner les hommes du sentier de la guerre : les hommes ne peuvent écouter les nouvelles à la télévision collective parce qu’elles parlent sans arrêt ; la femme du maire prétend que la vierge lui parle ; des jeunes femmes d’une troupe de danseuses post-soviétiques tombent en panne dans leur village isolé et vont distraire les hommes.

La mort d’un des deux garçons qui approvisionnent le village contraint celles-ci à aller plus loin. Elles organisent, avec l’aide du curé et de l’imam, une réunion obligatoire de tous les hommes et leur font manger des pâtisseries dans lesquelles elles ont mis un peu de drogue. Pendant ce temps, elles déterrent les armes pour les cacher ailleurs. Mieux, le lendemain, les femmes chrétiennes sont devenues musulmanes et inversement. Les hommes ne savent plus quoi faire. Ils ne peuvent faire la guerre à leurs propres femmes ou filles. Le village se rassemble alors pour enterrer le dernier mort. Les hommes portent le cercueil, suivis par le même cortège de femmes (et d’hommes malgré tout) qu’au début du film. Mais arrivés dans l’allée centrale du cimetière, les porteurs se retournent, puis demandent aux femmes : « Et maintenant, on va où ? »

L’histoire en soi est déjà désopilante. Mais on appréciera surtout les éclats de vie quotidienne, savoureux, pleins d’humour, qui affirme le caractère méditerranéen du village et, en même temps, les oppositions tenaces entre les deux religions. L’ambiance passe progressivement de la drôlerie au drame, entre musique et pleurs, entre hommes machos, mais enfants, et femmes stratèges, mais attentionnées. Quel merveilleux film, qui réussit sous des aspects humoristiques à nous faire entrer dans le drame permanent d’un Liban partagé qui va on ne sait où.

05:17 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma |  Imprimer

Imprimer

03/10/2011

Que dire devant la page vide

Que dire devant la page vide

D’une nuit verte, au coin d’un réverbère ?

Premiers mots qui passent comme un vol de cormorans.

Mais qu’y a-t-il derrière ? Un vent de fronde

Chassé par la profusion du langage.

Silence des sentiments.

Un vide dans le noir de l’esprit,

Image de la floraison du cœur.

Dans la tiédeur de l’obscurité monte en moi

Le chant heurté, puissant et magique,

Des sirènes mouvantes et volubiles.

Au loin le son aigu d’une voiture

Qui flotte au gré du vent sur la route de l’Espagne.

Pas un passant ne vient à mon secours,

Ne m’apporte le mot qui permettra la suite

De cette histoire sans fin, ni commencement.

Dorment les passants du jour,

Eveillés les fantômes de la nuit

Qui montent une garde acide

Aux tréfonds des portes cochères

Et rient de me voir, assis

Dans mes pensées sordides,

Faute de pouvoir dormir

Et laisser aller mon esprit

Dans la fraicheur du rêve.

Oui, la nuit s’enfonce en moi

Creusant un large trou

Que je remplis de verbes

Comme on enfile les huitres

Sur le fil à couper le beurre.

Elle ne cessera pas

Avant l’aube qui ne vient pas

De me dire « étends-toi ! ».

07:08 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

02/10/2011

Cosmétique de l’ennemi, roman d’Amélie Nothomb

Désolé, mais cette fois-ci je ne crierai pas au chef d’œuvre. Ce roman m’a paru plat, sans consistance, une performance littéraire peut-être, mais surement pas un livre enchanteur ou passionnant. Un exercice de style, sans intérêt littéraire.

"COSMETIQUE, l’homme se lissa les cheveux avec le plat de la main. Il fallait qu’il fût présentable afin de rencontrer sa victime dans les règles de l’art." Ainsi commence le livre qui raconte, dans un hall d’aéroport où les passagers attendent un avion en partance, l’étrange rencontre entre Jérôme Angust, qui part en voyage d’affaires, et Textor Texel, un homme qui veut à tout prix engager la conversation et ne plus le quitter. Jeux de passe verbaux, refus, redémarrage de la conversation, injures, rien n’y fait, Textor ne décolle pas de Jérôme.

Je ne vous raconterai pas la suite, je me suis arrêté à la page 75 après que Textor ait raconté le viol d’une jeune fille dans le cimetière de Montmartre, puis sa rencontre quelques années plus tard. J’ai estimé à cet endroit du livre que j’en avais assez lu pour me faire une idée de son contenu. J’avais tenu bon jusque là, mais je craquais. C’en était trop.

Alors, je regardais à la fin du livre. Oh stupeur (sans tremblement). Il finissait en suicide (dernière page) ou en meurtre (avant-dernière page). De quel personnage, me direz-vous ? Si le meurtre de Textor par Angus est bien conté de manière à peu près clair en quelques lignes, le suicide reste incertain, malgré une demi-page, entre une deuxième mort de Textor ou celle de l’auteur du meurtre précédent. Cela finissait aussi mal que cela avait commencé.

Que dire ? Amélie Nothomb ne signe pas là son meilleur livre, c’est certain. Elle a voulu jouer, jouer avec les mots, jouer avec l’échange entre deux êtres, jouer à tromper ses lecteurs au travers d’un dialogue qui lasse très vite, tel un échange de balles interminables entre deux mauvais joueurs de tennis. La seule fois où l’on entend la frappe sèche sur les raquettes se trouve en fin de livre, par la mort de l’un, puis peut-être de l’autre. Et encore, il faut dresser l’oreille pour l’entendre !

05:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer

Imprimer

01/10/2011

L’Aesthetic Movement, exposition au Musée d’Orsay

L’Aesthetic Movement ou mouvement esthétique a précédé, en Angleterre dans les années 1860, l’art nouveau français du début du XIXème siècle. Ces précurseurs ne se voulaient ni école, ni théorie, mais formaient un groupe diversifié qui cherchaient à réagir contre le formalisme de l’ère victorienne accompagné du matérialisme industriel.

Il n’y a pas en effet d’unité de style dans ce mouvement. Les influences viennent d’un peu partout géographiquement et historiquement. On trouve ainsi des peintres inspirés par la sensibilité italiennes comme Rossetti, d’autres plus attirés par la Grèce antique comme Frederick Leighton, d’autres encore cherchant des réminiscences dans l’art égyptiens. Enfin, un certain nombre prospectent auprès de la Chine et du Japon des formes et des motifs inusités en Europe.

Mais tous sont en recherche de beauté, tous veulent pratiquer l’art pour l’art, sans chercher à influencer un public par des considérations autres que l’esthétisme. Ils réfutent les intentions des pré-raphaéliques qui, en tant que prédécesseurs, cherchaient à élever les sentiments et favoriser de meilleures pensées. La beauté conçue par les adeptes du mouvement est une beauté mystérieuse, féminine d’abord, mais la femme y est représentée de manière légendaire et hiératique ; c’est également une beauté d’ordre décoratif, comme les meubles stylisés et les papiers peints aux couleurs chatoyantes ; c’est aussi une beauté fragile et affectée à l’image des porcelaines blanches aux dessins bleus très chinoises ; enfin c’est une beauté accaparante et obsédante puisqu’elle concerne l’ensemble du cadre de vie de ces anglais fortunés qui collectionnent tous ces objets jusqu’à transformer leurs maisons en musée.

Toutes les œuvres exposées ne sont pas des chefs d’œuvre. De nombreux tableaux et autres objets semblent même plus d’ordre mondain ou à visée esthétique. J’ai retenu deux tableaux qui sont très différents, mais procurent une émotion assez semblable. La « mère et l’enfant » de Frédéric Leighton et le « Champ de foin » de Thomas Armstrong. Malheureusement le premier est mal placé et il est difficile de le contempler assez longuement, car il se trouve dans un couloir où passent les visiteurs qui s’arrêtent le nez dessus sans comprendre l’importance d’un certain recul pour extraire une impression d’ensemble de l'oeuvre.

Pour le « champ de foin », il n’y a en fait qu’un petit coin de champ et, de plus, un mur qui barre l’horizon, ne donnant aucune perspective. C’est en fait un quasi couché de soleil, dont on aperçoit le disque, sur un décor de ferme. Le tableau représente trois femmes, dont les visages ne cherchent pas à exprimer une beauté transcendante. Celle de gauche tient un enfant dans ses bras et les deux femmes de droite la regardent. Ces trois femmes semblent arrêtées, figées dans leur attitude. Elles sont graciles par leur taille étirée, leurs atours sont en désaccord avec l’environnement, elles sont comme des beautés fragiles, intouchables, étrangères à ce qui les entoure, malgré les outils que portent celles qui se trouvent à droite.

07:53 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mouvement esthétique, art nouveau, beauté |  Imprimer

Imprimer

30/09/2011

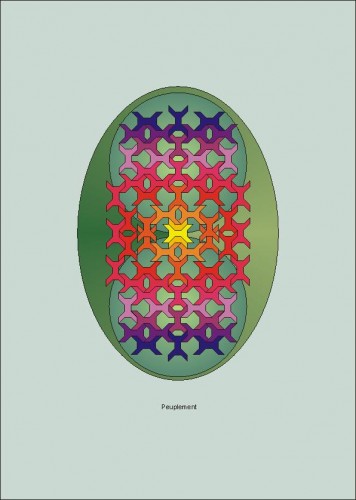

Peuplement

L'oeuf primordial, issu de la rencontre opportune de deux entités, engendre la multitude. Et cet engendrement est coloré, contrasté, ininterrompu.

Ainsi en est-il du vivant, éternel jusqu'à quand ?

05:47 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : op'art, art cinétique, peinture, dessin numérique |  Imprimer

Imprimer

29/09/2011

Groznjan Blues - Bojan Z au piano et Nenad Vasilic à la contrebasse

http://www.youtube.com/watch?v=fjWj63VaAF0&feature=related

Quelle merveilleuse et surprenante introduction. Un pianiste qui fourrage dans son piano pour en sortir des sons inusités, une sorte de raga rythmée à laquelle se mêle la contrebasse qui ajoute une sonorité plus chaude, plus chatoyante et qui donne à l’ensemble une harmonie singulière, une sorte de danse en préparation, inachevée, mais bien présente.

Puis le jazz, avec son rythme propre, ses conventions, fait son apparition, et c’est un festival de sons, d’accords, entre le piano et la contrebasse, très syncopés, très classiques en jazz, mais très beau parce que ne cherchant aucun effet contrairement à la première partie. Le morceau est endiablé, mais il se déroule dans le calme, comme une course dans la neige ou comme une répétition de danse quand les danseurs s’échauffent progressivement jusqu’à danser sans y penser, dans une symbiose totale, presque mystiquement. Le piano égraine ses notes comme la pluie tombant sur une verrière, mais avec harmonie, tendresse, presqu’intimité. La contrebasse rythme avec discrétion, apportant une note chaleureuse, enrobant la solitude de chaque note séparée d’un halo de féminité, comme les émanations qui sortent de la bouche d’une fumeuse.

La rupture du charme se fait en final après un accord qui n’en est pas un, une reprise du thème au ralenti et un glissando vers les aigus pour conclure.

05:28 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jazz, piano |  Imprimer

Imprimer

28/09/2011

Elle est là, glorieuse de féminité

Elle est là, glorieuse de féminité,

Assise, allongée sur le banc sous le rosier.

Elle lit, calme, la tête dans une main,

Concentrée, mais détendue, entière.

Je la revois au temps de notre connaissance ;

Quand j’aspirais à ces jours de quiétude,

Ne sachant si ce serait toi, ou une autre,

Ou même personne, peut-être.

Et tu es là, toujours, belle comme au premier jour,

Reine du jardin, évadée des songes,

Et je te regarde, rêveur, transi encore,

Je caresse mentalement ton visage épanoui,

Je baise ta bouche de feu, rose,

Je contemple ton attitude, fière,

Et derrière le feuillage qui obscurcit en partie

Ton corps, je rêve à nouveau à ces jours vécus,

A ces instants où le monde était toi.

Tu étais l’or des soirs d’automne,

La fraicheur des matins de printemps,

La chaleur des journées d’hiver,

Le rire enjôleur des nuits d’été.

Oui, c’est bien toi que j’aime,

Et que je continue de voir avec les yeux

De celui qui s’envole en te contemplant.

07:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer