04/06/2011

Imagination, image inhalation…

Imagination, image inhalation…

Quel flot de mots et de sons,

Quel débordement de couleurs,

Quelles odeurs absurdes, mais délicieuses.

Je suis baignée de tentacules

Qui me chatouillent à l’envers

Et m’encourage dans mon innocence.

Je cherche d’autres procédés

Pour dire mon incompétence.

Amis, rien ne me vient à l’esprit,

Hormis cette poêle à frire verte.

Alors je prépare une omelette

Aux œufs frais encombrés d’herbes

Pour régaler les invités rares

Au festin de la comédie humaine.

Merci à vous qui êtes venus,

Revêtus de chemises molles

Et de pantalons de cuir souple,

Pour admirer le funambule

Dans son numéro imprévisible

Et sa médiocre réplique.

Oui, rien ne vous y obligeait.

Vous courriez dans vos intentions,

Vous pêchiez les mots au rebus

Et recomposiez les lettres

De mille envolées non lyriques.

C’est un grand jour,

Celui du retour de l’imagination.

Il apporte un peu de délire

Aux nuits somnolentes et tristes

Des artistes défraichis et somnambules

Qui pour se soutenir

Boivent plus que de raison

Un vin lourd et capiteux

Qui signe la défaite de leur art.

Merci à vous qui m’avez soutenu

Au cours de cette veille nocturne

Pour repartir au matin

Dans les brumes colorées

D’un nouveau jour sans surprise.

03:07 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

03/06/2011

Les puces de Saint Ouen (suite et fin)

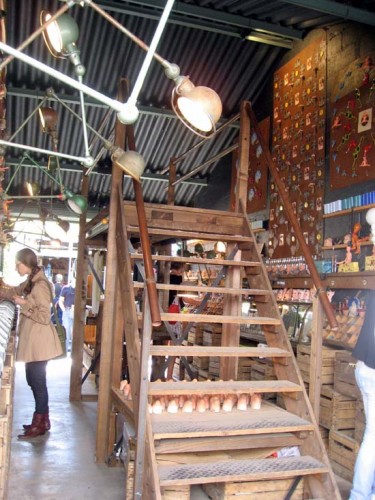

Interrogeant la gardienne de ces trésors d’antan, j’appris qu’il existait deux autres magasins à proximité qui vendaient le même type d’objets insolites. L’un des deux n’avait que peu d’intérêt, mais, dans le second, on retrouvait la même veine délirante de décors désuets et charmants.

Ce n’était plus une boutique, mais un atelier secret, qui redonnait aux souvenirs vieillis le chatoiement de la nouveauté, une sortie d’hôpital vers la lumière franche d’une nouvelle vérité. On y trouvait de tout, et rien de véritablement utile. C’était un palais, mais celui d’un obscur génie qui entasse pêle-mêle mille parures qui ensemble constituent, en raison de leur agencement, un décor agréable à l’œil et doux à l’imagination, comme une sorte de baume sur la mémoire des choses.

Au centre trône l’outil inutile, sorte de pont qui ne mène à rien, d’échelle conduisant au néant, comme si tous ces objets étaient la seule valeur universelle que l’on ne peut transcender sans sortir de la vie. L’échelle conduit à la mort parce que seuls les objets subsistent et se recyclent.

Derrière l’échelle, les sables et cailloux du désert : des milliers de pierres, billes, éléments de bijoux qui s’entassent dans des boites, triés ou non. Ils se vendent au poids, semble-t-il, et on imagine celui qui repart avec un sac plein de ces éternelles fanfreluches pour construire des colliers fantasmatiques et importables.

De part et d’autre de l’allée que constitue l’échoppe, les deux murs qui se font face à face reflètent la même réalité imaginative et délirante de bacs et de présentoirs où règne un ordre quasi militaire à l'instar des revues du 14 juillet.

Comme le président de la république, vous défilez devant les troupes dans leurs plus beaux uniformes, devant les engins de guerre alignées plus qu’à la bataille, et vous rêver en plongeant vos mains parmi ces caisses pour exorciser cette impression étouffante d’un monde qui jaillit du présent en faisant renaître le passé.

Comme le président de la république, vous défilez devant les troupes dans leurs plus beaux uniformes, devant les engins de guerre alignées plus qu’à la bataille, et vous rêver en plongeant vos mains parmi ces caisses pour exorciser cette impression étouffante d’un monde qui jaillit du présent en faisant renaître le passé.

On y voit de tout : cadavres de poupée, bouteilles de couleurs

Dans un bac, des nains barbus attendent que Blanche-neige viennent les délivrer de tels voisinages intempestifs.

06:25 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

02/06/2011

Les puces de Saint Ouen

Plus qu’insolite, étrange et poétique, ce magasin situé dans le dédale des puces de Saint Ouen ! Ils sont en fait trois, assez proches les uns des autres, du même marchand, décorés avec la même veine folle d’imagination symétrique et colorée.

Pour le premier, j’ai d’abord cru qu’il s’agissait d’un de ces stands de tir à la carabine qui s’exhibent dans toutes les foires du monde et qui donnent à chaque bon tireur l’objet dont il a détruit la pipe de porcelaine. Pour un euro, on se prend pour Buffalo Bill. Alignant l’œil, l’œilleton et le guidon, on cesse de respirer, on appuie doucement sur une gâchette molle et on laisse partir le coup, ébahi de voir que celui-ci n’atteint que rarement sa cible, les instruments de visée étant dans de nombreux cas faussés.

En fait, il s’agissait d’une boutique vendant les surplus de fleurs artificielles, en tissu ou en papier, récupérés auprès d’entreprises mourantes ou presque, qui vident leurs stocks en échange de liquidités financières. Ces alignements de fleurs de toutes sortes et de toutes couleurs sont le fait d’un revendeur génial qui utilise le décor pour susciter l’envie d’acheter des bricoles qui ne se vendraient pas autrement. Ce sont des alignements de bouteilles en fond de décor, des tampons, des carafes, entremêlés de fleurs assemblées avec art ou déposées dans des paniers d’ostréiculteurs.

Pour éclairer l’ensemble, des lampes 1950, en métal blanc, qui illuminent d’une lueur jaune, feuillage, tiges et fleurs, leur donnant une irréalité au pouvoir suggestif :

certaines, romantiques dans leur consistance et un rose passé,

d’autres écologiques, feuilles vertes et fausses gousses de graines,

d’autres encore se donnent des allures d’habitantes de cimetière, un peu fanées, mais pas suffisamment pour être jetées,

enfin quelques unes n’ont l’air de rien dans leur panier, comme délaissées parce qu’elles ressemblent plus à un tableau impressionniste qu’à de véritables fleurs.

Nous admirerons les autres magasins demain.

08:11 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

01/06/2011

Fragilité de l'humanité

Ce n’est que lorsque l’homme a pris conscience de sa vulnérabilité qu’il peut concevoir la fragilité des autres et éprouver de l’empathie pour eux.

Ayant découvert l’universelle fragilité du monde intérieur, il prend conscience de son appartenance à l’humanité et reconnaît en autrui un autre lui-même. Vulnérable comme lui à la dégradation, à l’inaction, au temps qui coule et se disperse, l’autre devient un égal, un proche à aimer. On n’aime que les gens dont on a pu mettre à jour la fragilité ou qui l’ont livré. L’homme qui nous semble invulnérable et craint, peut devenir une idole, mais il n’est pas l’objet d’un amour humain.

C’est à travers cette fragilité intrinsèque de l’homme que se conçoit sa grandeur. Et si sa fragilité n’est qu’une menace, sa grandeur n’est qu’une promesse qui reste à réaliser.

L’amour est la force intérieure qui nous aide à tendre vers ce but.

06:45 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, christianisme, amour |  Imprimer

Imprimer

31/05/2011

Souvenir d'un voyage au Maroc

« N’entrez pas par une seule porte. »

Coran 12 :67

Rabat, premiers instants : la multitude, comme des cailloux sur l’herbe rase. Quelques vaches débarquent d’un véhicule ayant vaguement l’aspect d’un camion. Les enfants courent en riant, d’autres dorment sur le dos de leur mère.

Les valises installées, plongée lente au cœur du pays : la médina, vieux quartier autochtone à côté duquel s’est construite la ville européenne. Contraste saisissant entre le vacarme des moteurs et des avertisseurs et le bourdonnement des pieds qui se promènent le long de la rue principale, les cassettes de musique arabe et les cris de livreurs encombrés d’objets hétéroclites. Ici s’effectue la synthèse des contraires : le mouvement et l’immobilité, l’agitation et l’inaction, la rage de vendre et l’indifférence lasse.

Comment ne pas être étonné aussi de découvrir immédiatement à côté du flot humain s’écoulant dans les rues étroites, un jardin d’Eden, luxuriant havre de paix, de silence, de fraicheur, clos de murs épais, cachant pudiquement sa beauté. Le gazouillement de l’eau dans les vasques accompagnent celui des oiseaux. Ici règne encore l’âme des conquérants d’oasis.

Conserver l’œil pur pour découvrir tout au long du voyage la réalité au-delà des idées préconçues. Alors s’ouvre les portes de la vision et non une seule.

.

* * *

« Le soleil diurne se couche la nuit, mais le soleil des cœurs ne disparaît jamais. »

Ibn Arabi

Quatre heures. Le muezzin appelle à la prière. La nuit devient fraîche et la voix s’allonge sur une seule note avant de rompre d’une exclamation sa litanie. Le mental s’agite, troublé par les aboiements des chiens que personne ne fait taire. « Tourne ta face vers la mosquée sacrée », dit le Coran.

Faire de cette fin de nuit un prélude à la lumière.

* * *

Et il est avec vous où que nous soyez.

Coran 57 :4

Le ruban asphalté sur lequel nous roulons devient la frontière du temps dans l’éternité de l’espace pierreux. Le corps dilaté par la chaleur qui monte du sol, le mental alourdi par des mets pimentés ou sucrés, le regard errant sur une mer de cailloux, minuscule point de conscience dans l’infini du monde. « Toute chose procède de Dieu », dit encore le Coran.

Chacun de nous face à son infini n’est qu’une minuscule chose.

* * *

Et, de l’eau, nous avons fait toute chose vivante.

Coran 21 :30

Ici l’eau dessine sur le sol l’arbre de vie. Nourri par ses racines puisant au cœur de la montagne, le lit de l’oued, comme un tronc rugueux, se ramifie et fleurit dans les jardins discrets de la palmeraie. Etonnante proximité de la pierre où s’accrochent les maisons et de la verdoyante fraicheur de l’oasis. De celle-ci naît la vie, belle comme celui qui va on ne sait où, assis sur son âne. Lorsqu’arrive le soir, un vent discret chargé de parfum, coule entre les palmiers.

« Il n’y a rien dans l’univers qui ne soit vivant, dit Abd-El-Kader (oui, celui qui s’est opposé à Bugeaud), bien que dans certains cas la vie soit cachée et dans d’autres manifestée. »

* * *

Ces symboles, nous les faisons pour les hommes, mais ne les comprennent que ceux qui savent. »

Coran 29 :43

Splendeur d’un art immuable depuis des siècles. Seuls éléments, la géométrie, la végétation et l’écriture. La géométrie parce que Dieu, qui est au-delà de toute chose bien que les contenant toutes, ne peut être représenté et parce qu’elle symbolise la fonction salvatrice de l’intelligence qui donne la connaissance de l’unité. La végétation, entrecroisements de branches et de feuillages, est l’expression de la vie du prophète, multiple dans ses aspects, déroutante, mais sainte. L’écriture, qui permet d’avancer sur la voie et dont les obscurités du mot à mot sont des voiles qui marquent la majesté du contenu. L’occidental comprend difficilement un art religieux entièrement abstrait. Il a besoin d’images pour tendre vers l’absolu et l’art islamique lui semble privé de vie. Pourtant comment ne pas s’étonner de voir de nombreuses mosquées en construction, reprenant les mêmes éléments de décorations depuis plusieurs siècles, alors que dans nos pays l’art religieux, l’architecture religieuse, s’épuisent en vain plagiat de l’art profane.

http://www.linternaute.com/photo_numerique/temoignage/tem...

Réapprendre à lire les signes que le culte de la raison nous voile.

04:48 Publié dans 15. Voyages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage, islam, magreb |  Imprimer

Imprimer

30/05/2011

Se souvenir d’un instant

Se souvenir d’un instant

Se souvenir de cet instant

Où plus rien n’existait

Quand nos regards se croisaient

Ne pas oublier la pesanteur de tes doigts

Et leur caresse furtive, comme ébauchée

Ne pas oublier non plus le fil de soie

Tissé de nos mains enlacées

Se rappeler ces quelques heures

Cet éternel déroulement de la destinée

Rencontre et dispersion sans heurt

Se rappeler ton visage illuminé

Enfouir aussi dans quelques pages

La valse lente de tes multiples images

Et parfois donner un tour de manivelle

Pour l’évoquer sur une musique rituelle.

06:07 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

29/05/2011

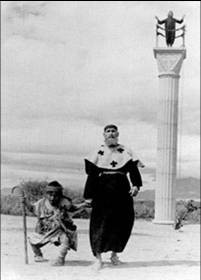

L’œil invisible, de Diego Lerman

« Fidèle à un cinéma argentin plus que jamais travaillé par l’asphyxie et l’enfermement, le quatrième film de Diego Lerman dissèque les pulsions d’une jeune surveillante de lycée paralysée entre feux libertaires et tentations autoritaristes, à l’aube de la guerre des Malouines. » (Laura Tuillier)

Bande annonce :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19209727&cfilm=180615.html

Buenos Aires, mars 1982, la dictature militaire est encore au pouvoir et modèle la société dans un contexte antisubversive. María Teresa est surveillante au Lycée National de Buenos Aires, qui forme les futures classes dirigeantes du pays. Elle a 23 ans, elle est timide, donc sèche et brusque avec les élèves, et se porte volontaire pour les espionner. Avec la protection de M. Biasutto, le surveillant en chef, qui décèle tout de suite en elle l’employée zélée, elle devient l’œil invisible des élèves, surveillant leurs conversations et leurs allers et venues jusque dans les toilettes des garçons où elle croit ou prétend que ceux-ci fument alors que c’est expressément interdit.

Contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs, le film ne tourne pas autour d’une critique de l’éducation que donne la dictature, ni sur la façon d’exploiter les faibles qui se laissent impressionner par les dirigeants. En réalité, c’est un film qui, au delà du cadre étroit dicté par les autorités, raconte l’irruption de l’amour sensuel dans la vie de cette jeune femme ou plutôt jeune fille, qui vient en contradiction avec les règles qui lui ont été inculqués. Plus ou moins amoureuse d’un garçon du lycée, elle rêve d’un amour sans pouvoir le rendre réel, et, dans le même temps, épie le comportement des garçons dans les toilettes du lycée. Comprenant progressivement l’attitude de Marita, Carlos ou M. Biasutto, le surveillant général, tente dans un premier temps de la conquérir. Puis, l’ayant surprise dans les toilettes des garçons, il décide de la violer, pensant qu’elle ne dira rien, tellement elle devrait être honteuse de s’être laissé surprendre. Ce qu’il fait dans les mêmes toilettes des garçons, quelques jours plus tard. Ecrasée de honte autant que de douleur, elle sort de son sac un coupe papier et le blesse ou le tue. Elle sort alors du lycée, seule, la tête haute, dans les bruits de la contestation du régime au dehors du lycée, sans que l’on sache ce qu’elle devient et quelles seront les conséquences de cet acte : le surveillant général a-t-il été tué, Marita a-t-elle été identifiée en tant qu’assassin ?

La beauté du film tient sans doute à cette ambigüité du thème entre la critique d’un système collectif et totalitaire et la sensualité individuelle d’une jeune femme qui est encore vierge au moment du viol. Le premier thème qui est celui des apparences de la vie, cache le second, mais, semble-t-il, c’est bien le second qui prime sur le premier pour le réalisateur. En effet, la mise en images est faite presqu’exclusivement sur Marita que l’on voit s’interroger, marcher dans les couloirs du lycée, être surveillante jusqu’au bout des ongles, puis quelques secondes plus tard, se laisser aller à un onirisme sensuel qui la conduira vers le dénouement. Son visage et son corps sont au centre du film, mais de façon voilée.

06:58 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, femme, film |  Imprimer

Imprimer

28/05/2011

Promenade en bicyclette dans Paris

Partir le nez au vent, sans même savoir où vous allez. Un tour de pédale et vous voici parti dans la magie d’une ballade au soleil avec un petit vent qui vous pousse lentement. Voie cycliste parmi les piétons, sereine jusqu’à leur rythme parce qu’ils tiennent la chaussée qui vous est pourtant réservée. Peu importe, il n’y a rien à faire qu’à le faire en prenant plaisir de tout, y compris les obstacles humains (hommes parlant ensemble, amoureux enlacés, vieilles femmes marchant à pas menus, enfants se précipitant sous les roues) ou techniques (feux rouges ; feux tout court, rarement ; feux follets très, très rares ; poubelles vertes ; barrières rouges et blanches de travaux ; voitures immobilisées sur la voie cycliste).

Je roule le nez en l’air, sauf lorsque je me trouve dans une rue bordée de platanes qui projettent dans vos yeux ouverts sur la vie leurs fruits entourés de poils qui forment des petits tas de coton ocre sale sur les trottoirs et qui viennent se planter dans votre regard pour le contraindre à ne rien voir. Et pourtant, vision de quelques boutiques qui défilent, colorées, emplies de marchandises étalées avec art. Parfois un vélo rapide, monté par un sportif « casqueté » et en short bleu, double vite, la tête baissée, évitant les piétons par de larges circonvolutions, freinant parfois debout sur les pédales dans un dérapage contrôlé et majestueux, laissant derrière lui le souffle de la vitesse.

Je double aussi des vélocipèdes désenchantés, pilotés par des dames aux jupes étroites pédalant les genoux serrés, les fesses encouragées par une large selle, noire de préférence, remuant leur changement de vitesse en permanence pour se donner l’illusion d’une utilisation optimum de leur engin. Elles avancent comme dans la vie, craintivement, mais avec hauteur, juchées sur leur appareil de fer comme les généraux en statue équestre. Ralentissement sévère à chaque carrefour ; accélération lente, mais certaine, sur le plat, en ligne droite, sans piétons ni obstacles. Puis retour à la normale lorsqu’un pigeon audacieux passe sous leur nez.

Parfois s’entend au passage la remarque désobligeante d’un piéton qui a, bien sûr, tous les droits puisqu’il marche sur ses pieds, fait extraordinaire, insolite, qui mérite un respect absolu sans aucun commentaire.

D’autre fois, moins souvent, une voiture tourne devant vous, vous coupant la route, contraignant à un coup de frein suivi de dix coups de pédales avant de reprendre le rythme idéal de la ballade idéale dans un Paris idéal.

Entrée dans le bois de Boulogne, où le soleil pénètre en mi-teinte, où les bruits des voitures se font plus sourds, où les couleurs s’estompent. Vous roulez sans attention, laissant guider votre regard par tous les petits mouvements qu’une forêt laisse filtrer dans un après-midi ordinaire : un oiseau qui s’enfuit à votre approche, le changement d’attitude d’un baigneur de soleil, un frissonnement du feuillage lors de la venue d’une brise légère, le passage d’un autre cycliste qui vous croise, sifflotant, en rêvant.

Et vous pédalez, vous pédalez avec un plaisir immense, vous sentant libre de toute contrainte, dégagé de tout souci, de toute ombre qui pourrait fêler cette communion avec la nature enchanteresse. Pour un peu, vous vous envoleriez comme Elliot, l’ami de E.T., surmontant le lac pour vous poser sur une des iles ou encore doublant l’ensemble de voitures agglomérées en bouchons, immobiles et agacées de voir cet engin les survoler sans peine.

Plus de pensées, plus de fatigue, le retour à l’enfance heureuse des vacances à la campagne.

06:56 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nature, environnement |  Imprimer

Imprimer

27/05/2011

Musée Jacquemart-André

Cet hôtel particulier fut édifié à la fin du XIXe siècle dans le nouveau Paris d’Haussmann par Edouard André et son épouse Nélie Jacquemart, couple de grands collectionneurs.

C’est un vrai musée. Tout y est grandiose, arrangé en décor, les chaises alignées le long des murs, les tableaux suspendus symétriquement, les bustes mis en valeur sur leurs colonnes de marbre, dorures sur les boiseries à profusion en imitation des salons Napoléon III du Louvre, voire du château de Versailles pour les grands salons. Des portraits d’hommes altiers, sûrs d’eux-mêmes, satisfaits de se retrouver suspendus en d’aussi augustes lieux, quelques femmes, rondelettes et joliment nues ou plus mûres et sévèrement habillées. Un seul portrait dénote sur les autres, celui de la comtesse Skavronskaia, d’Elisabeth Vigier Le Brun, dont nous parlerons prochainement.

Le décor est imposant, voire solennel, mais ce n’est qu’un décor dans lequel on imagine femmes et hommes figés dans une semi-immobilité, raidis par des vêtements ajustés, se souriant sans rire franchement, buvant des rafraichissements en écoutant d’une oreille distraite une musique qui n’est qu’un fond sonore. Tout est à sa place et tellement bien à sa place qu’on a du mal à imaginer autre chose que ces alignements de portraits, de bustes, de chaises, de commodes, de tapisseries.

Quel étouffoir ! Paris du début du XXème siècle, un Paris qui ne sait pas ce qui l’attend et qui vit au rythme des fêtes. Notons que l’on retrouve dans ce musée le même style de public que le musée lui-même : retraités aux cheveux rares ou en bouclettes-mamies, groupe de cheftaines en mal d’explications et qui parlent bien sûr des dernières expositions qu’elles ont vu sans s’intéresser à celle qu’elles visitent. Très peu de jeunes, pas de rire, l’oreille collée à l’audioguide écoutant sagement les commentaires savants du « cicérone sonore individuel ». Seules quelques mères juvéniles, leur enfant sur le ventre, errent dans les salons en attendant l’heure du biberon.

07:10 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, musée, culture |  Imprimer

Imprimer

26/05/2011

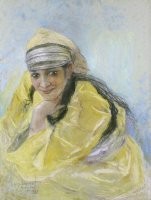

Portrait de Mademoiselle Carlier, par Lucien Lévy-Dhurmer (suite de la visite aux impressionnistes du musée d’Orsay)

Un autre très beau tableau, le « portrait de Mademoiselle Carlier », dite la Dame au turban, peint en 1910 par Lucien Lévy-Dhurmer.

Lucien Lévy-Dhurmer est un excellent portraitiste qui s’inspire d’un certain idéalisme qu’il aime teinter de mystère. Ce portrait, pastel sur papier collé, est particulièrement beau, avec un art du visage et du regard extraordinaire qui seuls ressortent du dessin parmi les flous voulus de la robe blanche et des coussins bleus.

Cette Mademoiselle Carlier ferait encore rêver beaucoup d’hommes ainsi étendue sur ces coussins comme sur une mer au petit matin. Dommage cependant que la main gauche de cette demoiselle qui tient un livre, soit aussi grossière et comme ne lui appartenant pas.

Lucien Lévy-Dhurmer fut fortement influencé au début par les préraphaélites et les symbolistes.

Voyageant beaucoup, il parcourt l’Orient, c’est-à-dire le Maghreb, la Turquie, la Syrie, la Perse, le Maroc. Il en ramène des paysages et des portraits pittoresques.

Il s'inspirera plus tard, principalement pour la composition de pastels, d'œuvres musicales de Beethoven, Debussy ou Fauré, tel l’« Évocation de Beethoven », exposée au Salon de 1908. Ainsi la « sonate au clair de lune », nu féminin vaporeux enrobé d’un bleu qui prête à la rêverie.

Dès 1920, il s’intéresse de plus aux œuvres littéraires, et plus particulièrement, aux Fables de La Fontaine.

06:51 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impressionnisme, orientaliste, beethoven |  Imprimer

Imprimer

25/05/2011

Gnossienne n°3, d’Erik Satie

Une bonne interprétation, mélancolique, ni trop vite, ni trop lentement, mais quel dommage ce choix de prise de vue :

Une autre interprétation qui laisse le rêve courir à la surface de la peau :

Une troisième interprétation qui accélère probablement un peu trop l’énoncé du thème, mais qui soutient un rêve serein :

Enfin, une dernière interprétation, tout aussi bonne, permettant une autre entrée dans la musique de Satie :

Un rêve éveillé.

Le thème s’annonce une première fois, très simple, en deux phrases musicales, comme un souvenir qui surgit dans la mémoire, sans qu’il constitue réellement une pensée précise. La première phrase, de 3 notes doublées, est reprise dans la seconde, de quatre notes, doublées également, comme une sorte de réminiscence vague de la première, un peu différente, mais avec le même rythme et la même tonalité, comme une évocation plus précise. L’ensemble du thème constitue une mélodie en écho, précise, mais donnant une profondeur insolite à son énoncé. C’est un souvenir de repos dans la campagne, un jour de printemps, en haut d’une colline, et vous contemplez à moitié endormi le paysage qui s’étend à vos pieds, calme, silencieux, presque sans mouvement. L’eau y coule au fond d’une petite vallée et ce sont les chatouillements de ses variations qui créent cette musique enjôleuse. On l’entend de loin, comme un vague rappel d’une vie chatoyante, mais ensommeillée.

Ce thème en deux parties est alors énoncé à nouveau et permet au cerveau détendu de relier ses impressions une nouvelle fois pour qu’elles puissent ensuite donner libre cours à leurs variations en changeant de ton. Ce changement de ton ne brise rien du rêve musical. Il reprend dans un même rythme une nouvelle version de la mélodie, une fois, avant de se lancer dans une phrase improvisée proche du thème initial, comme si l’eau ne s’écoulait plus avec la même saveur, multipliait ses frémissements et semblait dire : « Ecoutez-moi, je suis la permanence et l’immanence cachée, écoutez-moi, laissez-vous aller dans cette torpeur infinie et goutez cet instant ! »

Et le thème musical revient, dans un autre ton, plus bas, toujours aussi calme et enjôleur, une première fois, puis une seconde avant, à nouveau, de se lancer dans une envolée improvisée, comme si un papillon venait interrompre le charme de l’eau pour lui substituer son vol, léger, imprévisible, discontinu, mais serein. Et cette cascade de sons se renouvelle avant de se perdre dans l’accompagnement rythmé, peu audible, comme un soutien à la rêverie, mais jamais comme une harmonisation chargée de donner du volume à la mélodie. Cet accompagnement reste indépendant du déroulement de la mélodie, comme un léger souffle d’air dans la campagne qui ajoute à la sérénité du lieu.

En conclusion, retour de la mélodie initiale, toujours en deux phrases, 3 notes doublées, suivies de quatre notes également doublées, un première fois, puis une seconde, qui se termine par un ajout de deux notes doublées, montantes, sorte d’envoi vers la poursuite de ces instants de rêve.

Comme cette musique est belle de simplicité, de calme, presque de recueillement, non pas au sens religieux du terme, mais dans l’enveloppement d’un halo insaisissable qui donne à l’écoulement du temps une forme nouvelle, celle d’un absolu présent qui s’enfuit malgré tout lentement, si lentement qu’on le perçoit comme une durée illimitée. Paul Landormy (La musique française après Debussy, Gallimard, 1943), explique que Satie a la pudeur de ses émotions. En effet, on trouve dans sa musique une retenue secrète, comme un regret de la vie qui s’échappe par tous les pores de la peau.

Oui, malgré tout ce que l’on dit de lui, homme versatile, immoral, humoriste, impressionniste, prophète, éternel précurseur de nouvelles formes musicales, mais ne les exploitant jamais, Eric Satie est un grand musicien qui sait charmer l’esprit au travers de sensations quasiment corporelles.

Un site permettant de faire connaissance avec Eric Satie :

http://www.musicologie.org/Biographies/satie.html

Enfin, la partition :

03:31 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, rêve |  Imprimer

Imprimer

24/05/2011

Dilatation d’espérances gothiques

Dilatation d’espérances gothiques

Je fume en fakir les lianes incurvées

De nœuds arboricoles. Allongé

Agrandi

J’agrandis encore le filet de fumée

Çà navigue lentement sur la peau

Jusqu’au sortir de l’immobilité

Silence

Le silence de la brume, le silence de la chaleur

Ou seulement celui de l’âme vide

Loi : la fumée pénètre le vide

Le vide s’échappe

Échappatoire

Confessionnal du désir, pleurs de la possession

Fermés sur la paupière

Lourdement, plus lourd chaque jour

Plus frêle aussi jusqu’à la transparence

Cloître d’hexagones

Je m’enferme au cœur des couleurs

La fumée pénètre l’âme

Je guette l’escalier indistinct

06:42 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

23/05/2011

Le partage de midi, de Paul Claudel

Le Partage de Midi est un drame en trois actes, écrit en vers libres, c'est-à-dire, comme le dit Claudel, des vers qui, « s'ils ne peuvent se scander », présentent une unité respiratoire, musicale, intelligible, émotive.

Il s’agit du drame séculaire de l’amour interdit, un mari, une femme et un amant, mêlé à un drame spirituel. Mésa, qui deviendra l’amant de Ysé, a voulu consacrer sa vie à Dieu et s’est retiré au fond du monde. Mais Dieu l’a refusé. Depuis, il erre à travers les continents à la recherche de son âme, pour l’instant sur un bateau, au milieu de l’océan, à midi. Il ne connaît pas de femme, il ne les aime pas et il rencontre Ysé, la femme idéale. Belle, elle est femme jusqu’au bout des ongles dans son désir de possession.

Mésa s’interdit de tomber sous son charme et pourtant il déclare à Ysé son amour. Ysé est liée à de Ciz par les liens sacrés du mariage, mais bientôt les deux amants passent outre. Alors Ysé et Mésa, vivant ensemble, s’aperçoivent qu’ils ne s’entendent pas. Le feu de leur amour les brûle et ils s’apportent l’un à l’autre la damnation. « Je ferai sortir de toi un feu qui te consumera. » Dans le mariage, il y a deux êtres qui consentent l’un à l’autre ; dans l’adultère, il ya deux êtres qui sont condamnés l’un à l’autre. Les deux amants se constatent irréductibles et se séparent. Mais l’amour les consumera toujours. Ysé est partagée entre la haine et l’ignorance qui lui prêche la raison, amis se laissera mourir pour l’amour que lui dicte son âme.

Ysé est une femme sensuelle et insaisissable. « Je pense que c’est une effrontée coquette », dit Mésa au début de la pièce. Almaric lui répond : « Vous n’y entendez rien ? C’est une femme superbe. » Il semble bien qu’ils ont raison tous les deux. Mesa est brisé lorsqu’il va céder à Ysé : « Pourquoi venez vous me déranger ? » Et elle lui répond : « C’est pour cela que les femmes sont faites. »

Mesa :

Tu es radieuse et splendide ! Tu es belle comme le jeune Apollon !

Tu es droite comme une colonne ! Tu es claire comme le soleil levant !

Et où as-tu arraché, sinon aux filières même du soleil, d’un tour de ton cou ce grand lambeau jaune de tes cheveux qui ont la matière d’un talent d’or ? Tu es fraiche comme une rose sous la rosée ! Et tu es comme l’arbre Cassie et comme une fleur sentante ! Et tu es comme un faisan, et comme l’aurore, et comme la mer verte au matin pareille à un grand acacia en fleurs et comme un paon dans le paradis.

Ysé :

Certes, il convient que je sois belle

Pour ce présent que je t’apporte.

01:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer

Imprimer

22/05/2011

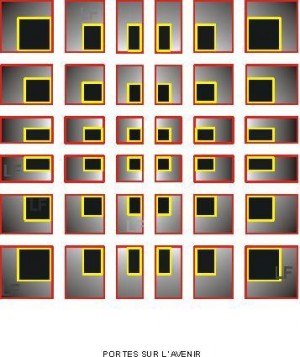

Portes sur l'avenir

L'avenir reste insaisissable, et pourtant il s'encadre dans des champs de possibles. Il est la porte qui ouvre le passage du monde visible au monde invisible. Il est quasiment impossible de dire quel décalage existe entre la fenêtre du visible et celle de l'invisible. Seule l'intuition mêlée de logique peut en donner une idée.

Ce dessin qui comporte une illusion d'optique exprime cette difficulté.

06:31 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, op'art, art cinétique |  Imprimer

Imprimer

21/05/2011

Jeu de volant, de Maurice Denis, 1900 (impressionistes, au muée d'Orsay)

Atmosphère, atmosphère… Une forêt d’arbres mauves, comme des tuyaux enchevêtrés, une mare miroir dans laquelle se baignent deux enfants, et des personnages hors du temps, comme figés dans leur mouvement, les yeux clos. L’une se coiffe, à genoux, nue, à la sortie du bain. Deux adolescentes fabriquent une couronne de fleurs. Deux jeunes femmes jouent au volant. Toutes, car il n’y a que des femmes, ont l’air endormies, anesthésiées par le décor irréel d’une forêt figée au sol gazonneux.

La reproduction que je produis n’a rien à voir avec le tableau, mais je n’ai trouvé que cette photographie. En premier lieu, celle-ci est inversée, les joueuses de volants étant à droite sur l’original. En second lieu, les contrastes sont plus violents que dans le tableau où tout n’est que « sweat context ». On dirait un extrait d’un mauvais dessin animé à l’américaine, nettement moins bon que Wald Disney.

Non, l’original est beau, d’une beauté artificielle certes, mais ensorceleuse, apportant une atmosphère propre, mystérieuse, non dénouée d’émotion, mais malgré tout intemporelle, comme figée dans sa beauté formelle.

Maurice Denis fonda avec quelques amis peintres le groupe des nabis. Le terme de " nabi ", qui signifie, en hébreu, illuminé, prophète, avait été découvert par le poète Cazalis. Ils se donnèrent pour mission de conduire l’art vers de nouvelles voies, plus spirituelles et authentiques, proches de l’ésotérisme à la mode. En 1890, à l’âge de 20 ans, Maurice Denis rédigera la « Définition du néo-traditionnisme », théorie de ce nouvel art.

Rappelons-nous le conseil de Gauguin à Sérusier : "Comment voyez-vous cet arbre? Il est bien vert. Mettez donc du vert, le plus beau de votre palette. Et cette ombre ? Plutôt bleue. Ne craignez donc pas de la peindre aussi bleue que possible." C'est l'avènement de la couleur pure, du cloisonnement par la forme et de l’absence de perspective, permettant une impression particulière du sujet, qu’il soit paysage ou portrait.

Très travailleur, Maurice Denis a laissé des centaines et des centaines de tableaux, de dessins, d'illustrations de livres, des dizaines de fresques et de vitraux dans les églises. Il était de plus excellent écrivain et a laissé de nombreux livres. Son œuvre est emprunte de sacré, car il était "peintre chrétien" comme il l’écrit dès l’adolescence. Pour lui, l’art est « une sanctification de la nature ».

05:46 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impressionistes |  Imprimer

Imprimer

20/05/2011

Chaque jour te voir

Chaque jour te voir

Voir ce visage transparent

Aux yeux ouverts sur le monde

Voir ces lèvres qui me parlent

Et me disent leur amour

Te voir entière et séparée

Et voir chaque chose par toi

Comme le reflet de ta lumière

Tu as des bras de cygne

Qui sont les pôles de l’horizon

Où je m’épanouis sans cesse

Tu es l’horloge de l’éternité

Le ressort brisé des jours

La vague chaude des nuits

L’ombre de mes rêves

Le retour de ma jeunesse

Chaque jour te voir

Et redevenir l’aveugle

Que tu conduis à ta lumière

Pour son émerveillement

04:39 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

19/05/2011

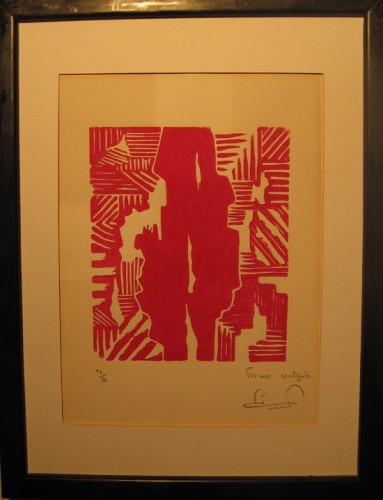

Formes contiguës

La linogravure est une gravure en relief où "la planche est creusée partout où l'impression ne doit pas avoir d'effet ; le dessin seul est conservé au niveau initial de la surface de la planche, il est épargné" (André Béguin). On parle de taille d'épargne. D'usage aisé, la linogravure permet de nombreux effets, figuratifs ou non. Les couleurs d'encre sont variées et profondes.

Cette période "gravure" m'a laissé de bons souvenirs de mélange d'encre et de mouillage de papier qu'il fallait ensuite plus ou moins faire sécher entre deux feuilles de buvard.

05:46 Publié dans 25. Création gravures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, gravure, art moderne |  Imprimer

Imprimer

18/05/2011

Au fil des boutiques : La Maison Fabre

Les jardins du Palais Royal sont entourés de boutiques diverses, certaines vieillottes, d’autres trop modernes pour le décor, d’autres encore en perpétuel changement de propriétaires, enfin quelques unes insolites, comme la Maison Fabre, au 128, boutique de gants, extraordinaires de profusion et d’ingéniosité dans la présentation de leurs appareils à cinq doigts que l’on enfile gracieusement pour être élégant lors d’une occasion chic, pour avoir chaud dans ses extrémités, pour pratiquer des travaux réputés sales (mais ce n’est pas le genre de la boutique !), enfin pour se faire plaisir en toute occasion un soir de déprime quand l’alcool ne suffit pas.

Il y a des gants dont la raideur du support fait penser aux épouvantails que l’on croise parfois, de moins en moins, dans les champs pour éloigner les oiseaux. Mais là, il s’agit d’attirer le client en faisant contraster le support rigide et neutre de son gris uniforme avec le velouté, la brillance d’un cuir de première qualité. Vous remarquez bien sûr qu’il manque le pouce dont la dissymétrie par rapport aux autres doigts choquerait ici le regard, c’est pourquoi ces gants semblent si élégants dans leur amputation discrète, mais réelle. Mains rouges pour les mariages, assorties avec un chapeau que l’on tient du bout des doigts ne serait ce que pour faire remarquer l’harmonie qu’il possède avec ces gants magnifiques, mains jaunes pour le sport (carton jaune, évidemment), mains bleus pour les conversations affables en ville entre dames ou avec des messieurs, dans un lieu appelé bistrot qui fait plutôt penser aux salons de ces hôtels du style de « L’année dernière à Marienbad », enfin mains brunes des promenades dans les bois un après-midi de campagne lorsque le chien tire la laisse et vous oblige à marcher-courir sans relâche.

D’autres gants sont alignés comme à la parade, formant des compagnies entières, massives, en arrière-fond des présentations plus originales mises en valeur par la sobriété de la quantité comme de la qualité. Ils sont couchés tels des alignements de dominos que l’on fait s’écrouler d’une pichenette pour les voir tomber les uns sur les autres avec la régularité d’un stand de tir. Mais ils sont plus divertissants que ces pièces de bois uniformes, surmontées d’ivoire maintenant faux et marquées de points de un à six, et ils donnent une impression de profusion colorée dans laquelle on a envie de mettre le nez pour sentir l’odeur subtile d’un cuir parfaitement tanné. Après un tel rite, il est évident que la deuxième envie est de les enfiler tous. Dommage que nous ne soyons pas Vishnou, incarnation de la création, car il est certain que le plaisir ne manquerait pas de créer des harmonies de couleurs au bout des bras qui, dansant discrètement, donneraient un spectacle enchanteur, comme des feux de Bengale tourbillonnant dans l’espace.

Mais l’on trouve également des sortes de petits manchons destinés à recouvrir la main en laissant les doigts libres de jouer avec les plis d’une robe solennelle, blanche ou noire naturellement. Ornées de petits boutons sur les côtés, ils pourraient aussi servir d’ornements des chevilles, utilisés par les sportives qui s’adonnent à la gymnastique en salle, pour empêcher vraisemblablement la transpiration de pénétrer dans les chaussures unicolores qu’il ne faut pas abîmer en raison de leur prix.

Certains sont réservés à des instants spécifiques où le rôle tenu doit être en accord avec l’importance de l’apparence, tels, par exemple, le mariage de William and Kate auquel vous auriez été invitée, empanachée et gantée de gris foncé, orné de fleurs aux pistils blancs, pour vous glisser subrepticement, dans la cathédrale et mettre en évidence cette parure des mains avec ostentation. La peau de serpent ne serait sans doute pas très bien vue dans une telle assemblée dans laquelle l’écologie est un art de vivre avec cependant quelques sélections des objets sur lesquels porte le graal de cette nouvelle religion.

Ballets de « gantitude » ou ronde élégante de mains autonomes comme des prêtresses caressant leur dieu avec légèreté et admiration dans un silence respectueux et les sourires convenus de telles cérémonies. La déesse s’abandonne avec humilité à cette adoration, acceptant du bout des doigts de se laisser caresser tout en protégeant une main fine de dentelles tricotées pour lui assurer la sécurité contre toute violation de son intimité.

Enfin la suprême élégance, plutôt masculine, mais que l’on verrait bien sur les mains de femme, ce gant simple, en veau d’un blond semblable aux cheveux d’une Ophélie nordique, au mi-doigts coupés à angle droit que compense la rondeur de l’arrière main faite pour montrer la peau tendre d’un poignet de femme ou la vigueur d’une poigne d’homme. Abandonné, comme flottant dans l’espace, les doigts élastiques, le poignet détendu, cette main attend une autre main, tout aussi délicate, peut-être une de celles du « ballet de gantitude », pour s’unir avec lenteur et respect pour la vie.

07:33 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : promenade, littérature, pésie, culture, exposition |  Imprimer

Imprimer

17/05/2011

Ne plus connaître qu’une étoile

Ne plus connaître qu’une étoile

A la forme des planètes

A l’éclat du soleil

Et pouvoir y contempler la nuit et y apprendre le jour

J’y ai vu l’ellipse pure des astres

Le lent cheminement de la sève

Le déferlement assourdi de l’écume

Sans pouvoir en détacher mon regard

Si par hasard l’étoile s’éteignait

Pourrai-je encore voir et entendre ?

Penché longtemps sur l’astéroïde

J’ai voulu en connaître chaque contour

Et pouvoir à tout moment

Réinventer la couleur de son paysage

Et les reflets de la joie qui l’habite

Mais le souvenir de son éclat est fragile

Sauras-tu encore garder les yeux ouverts ?

Hiver, triste, l’étoile s’atténue

Printemps, j’y redécouvre la joie

Soumise aux saisons de sa temporalité

Elle a parfois la mélancolie des automnes

Ou l’insouciance des ciels d’été

Mon astre lumineux

Retrouver dans mon regard sur toutes choses

Le reflet de tes yeux et ne plus rien en perdre

Pas même lorsque la nuit s’attriste

06:41 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, poésie |  Imprimer

Imprimer

16/05/2011

Illumination

Illumination. Que se passe-t-il aujourd’hui ? Tout revit, tout redevient : consistance, perplexité, immesurable. Je viens de percer un mur et m’enfonce lentement, émerveillé, dans un monde indéfinissable, comme si ma chambre était partie à la dérive au-delà de la ville, au-delà de la terre, vers un univers d’apesanteur et de compréhension. Comme une momie, ressuscitée par son transport vers une atmosphère régénératrice, je me débarrasse de mes bandelettes où s’accrochent quelques lambeaux de chair desséchée. Tout s’allège et perd peu à peu de cette consistance qui fait la réalité. Je regarde les objets de ma vie quotidienne, ils me paraissent si lointains. Encore quelques bandelettes à dérouler et il ne restera plus rien, qu’une chambre nue, vide d’objets, vide de ma présence, mais que je verrai encore comme si j’étais attaché, alors que déjà j’aurai amorcé le voyage incohérent au-delà de l’atmosphère oppressante qui nous entoure.

Peu à peu, au cours de la journée, subtilement, s’est établie une intense lucidité mêlée d’un détachement des sens, jusqu’à cet instant, jusqu’à tout à l’heure, où j’étouffais, où je criais d’angoisse et de joie. Effet de l’imagination ou possibilité d’une autre réalité, insoupçonnée, découverte par hasard, indéfinissable, que je ne peux définir, mais qui m’étreint et me transporte dans la joie de l’absolu et l’angoisse du néant. Une autre voix me parlait… Qui es-tu ? … Je ne sais pas… Que fais-tu ? Je ne sais pas… Que deviens-tu ? Rien encore, peut-être, un jour… Le jour est là, il se lève, regarde-le au dessus des toits luisants, regarde le soleil ouaté monter dans le brouillard vert de la nuit… Je ne vois rien… Mais si, regarde bien, ouvre les yeux, éveille-toi…

Et je m’éveille. Je vois la ville mauve prenant parfois des teintes d’un rouge insoutenable, alors qu’ailleurs certaines maisons s’estompent dans un gris diffus. Je vois ce soleil, presqu’invisible, mais perceptible cependant, qui s’élève lentement dans la nuit verte, la parant d’une lueur translucide… Aimer, me dit-on dans l’oreille, voilà ce que tu dois aimer. Regarde, regarde bien ces gens qui courent nus, habillés de bijoux et d’étoffes luxueuses, dans le jardin qui borde la ville où vient se baigner le fleuve. Regarde-les parler, faire des gestes, se voir dans les glaces, rire brutalement et pleurer en cachette derrière un arbre au feuillage bleui par la nuit. Il faut les aimer, car ils sont malheureux, comme tu l’étais toi-même, comme tu le seras à nouveau sans pouvoir rien faire d’autre que jouer dans le jardin baigné par le fleuve, jouer avec les bijoux suspendus au cou des femmes et avec les cerceaux des enfants qui effleurent les adultes. Tu devines cent histoires qu’ils racontent, mille vies qu’ils égrainent, ces destins par centaine de milliers qui s’entassent dans le jardin et tournent sur leur orbite, se projetant de plus en plus dans ce mouvement infini semblable à la course folle de notre planète dans le vide de l’espace. Tu t’éveilles lentement de ce cauchemar du jardin, tu franchis les portes bétonnées et menues, et tu t’enfonces dans la glaise glissante jusqu’à la plage de sable fin, où chaque grain contient une histoire que tu pourras voir de tes yeux ouverts en le tenant au creux de ta main.

Je me souviens d’Almostasim[1], de cette progression ascendante vers Almostasim, l’homme qui possède la clarté et la transparence, que personne n’a pu voir, que personne ne verra, parce que personne ne veut s’en donner la peine ou ne peut parvenir au bout du voyage, ou encore, meurt à l’instant de le voir. Je me souviens aussi de la bibliothèque de Babel[2], cette bibliothèque qui est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque et dont la circonférence est inaccessible, dans laquelle il y a des centaines de millions de livres dont un seul d’entre eux contient le volume qui rassemble tous les volumes, le volume qui seul signifie quelque chose dans le fatras de lettres, de points, de virgules, de marges, d’espaces vides des autres livres. Des centaines de bibliothécaires passent leur vie à chercher le livre, mais aucun jusqu’à présent ne l’a peut-être trouvé.

Est-ce possible, est-ce seulement possible une telle difficulté d’être, une telle impossibilité de respiration dans l’atmosphère où baignent ces objets ? Vouloir être, plus je creuse cette volonté, plus l’espace s’ouvre, comme par un phénomène de perspective, vers de nouveaux horizons, de plus en plus coupés, tortueux, délabrés, où chaque sommet fait apparaître d’autres montagnes encore plus belles, plus légères, plus aériennes, recouvertes de fleurs transparentes, de personnes sans corps ou de corps imperceptibles, froids, translucides, impalpables. Et plus j’avance, plus les corps perdent de leur consistance jusqu’à ne plus être que des émanations gazeuses du sol, comme forgés dans de petites boursouflures qui crèvent de temps à autre.

Poursuis ta route, sans autre préoccupation, sans regarder en arrière, jusqu’à ce qu’elle prenne fin !

05:28 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, culture, écriture, voyage |  Imprimer

Imprimer

15/05/2011

Buttes-Chaumont

La campagne, et presque la montagne, à Paris. Quel dépaysement ! Créé par Haussmann sur demande de Napoléon III, le jardin (un véritable parc) des Buttes-Chaumont a été aménagé en 1866-1867 par Alphand et Barillet, sur les hauteurs dénudées (monts chauves, d'où Chaumont), d’une centaine de mètres d'altitude, qui forment le promontoire le plus occidental des collines de Belleville, à l’emplacement de carrières de gypse.

Tout fonctionne comme en ascenseur :

Rez-de-chaussée au ras du lac, là où l’horizon est bouché de verdure en profusion, comme les fumées produites par la lave d’un volcan façonnent un écran sur la surface du cratère.

Entresol, sur la droite, là où s’écoule des hauteurs un ruisseau dans des rochers en béton, imitant de façon satisfaisante le naturel d’un coin de vallée, étroite et déchirée, dans lesquelles se glisse imperceptiblement un cours d’eau se manifestant par des pépiements gracieux pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Premier étage, celui du petit pont suspendu qui permet de passer du sud-ouest au nord-est en enjambant l’eau plutôt jaune que verte ou même kaki et dont le fond laisse deviner un limon épais et collant. Il tangue un peu pour vous laisser apprécier cette traversée, comme un temps de pause en deux rêveries. L’eau peut contempler, le long des rives, sur une herbe accueillante comme les bras d’une femme imaginaire, quelques couples, généralement homme et femme, allongés, parfois même étroitement enlacés, qui donne l’illusion d’une nuit au bord de la plage d’Acapulco.

Deuxième et dernier étage, après l’enjambement, vers le simili temple, grec ou autre, qui domine les toits et dévoile un ciel de petits nuages blancs, se fondant parfois dans le bleu d’un azur vu d’avion. Au loin, Montmartre se profile comme une (petite) carte postale et vous contemplez Paris nord, si différent de Paris centre (ou ventre ?), mais dont le charme est plus dans l’humain que dans l’architecture. Tel un fakir suspendu sur son tapis volant, un étudiant, son sac à dos posé à côté de lui, lit en tailleur à hauteur des toits. Rien ne le distrait, ni le bruit d’une classe d’enfants qui passe, ni le silence subit, trou d’air dans le brouhaha de la circulation. Et tout autour de vous, des nuages de verdure, moutonnements subtils de vert foncé, clair, presque brun rouge ou encore argenté et frémissant du vent léger qui rafraichit.

Une jeune fille avance, vêtue d’une robe légère soulevée par ce même vent. Il gonfle le tissu et lui donne un air de bonhomme Michelin, sous la taille du moins, le haut restant à sa mesure, menu comme un oiseau aux ailes déployés lorsqu’elle lève les bras pour prendre une photo. Adonis, en marcel rouge, et Aphrodite, en marcel blanc, d’un tissu plus élégant, se font prendre en photo, appuyés mollement sur le parapet du temple. Trois grâces de trente cinq ans montent au temple, parlant fort, pour redescendre aussitôt, plus préoccupées de leur apparence, peut-on dire de leur beauté, que du paysage. Deux femmes d’âge mûr, assises de part et d’autre d’un banc, consultent deux plans de Paris semblables, échangeant leurs impressions par-dessus leurs sacs à dos les séparant. Si l’une se lève, l’autre tombe vraisemblablement, tellement elles sont assises aux bouts du bout du banc. Rassurez-vous, cela ne se produira pas.

Passage du pont, vu d’en bas et si haut, qui d’en haut mérite son nom de pont des suicidés ! Changement de décor : une prairie en pente, sorte d’alpage pour les parisiens étendus, panier repas à portée de main, certains et certaines en maillot de bain, s’épanchant au soleil, se retournant de temps à autre pour ne pas virer au rouge pâmoison. Nuage… Les silhouettes se revêtent, puis se dévêtent à la réapparition des rayons chauffants.

Alors vous vous dites qu’il est temps de repartir, sans toutefois que cette pensée ait un effet quelconque sur votre volonté et moins encore sur votre corps. Vous vous levez, faites quelques pas pour découvrir une vallée bordée d’un ruisseau et de quelques arbres de différentes essences auprès desquels les plaids et ceux qui les recouvrent font penser aux dimanches après-midi dans les faubourgs de Genève, là où la campagne et la montagne se confondent, à deux pas des immeubles envahissants.

Retour au rez-de-chaussée, passage sous le pont, si haut vu d’en bas, et découverte de grottes dont l’une se pare d’une cascade bruyante déversée par un « trou blanc » (voir Marcher sur un chemin de terre » du lundi, 02 Mai), comme un halo de lumière dans l’obscurité de la voute. L’eau coule, dévale, escalade les pierres, se joue de la lumière et de l’ombre, livrant une odeur sucrée et pourrissante qui donne à ce type de lieu un charme vieillissante, mais toujours rajeuni par le scintillement des gouttelettes dans les rayons d’argent d’une lumière rare, mais vive.

Fin du tour du lac, de l’étang, de la pièce d’eau, on ne sait pas bien. Là encore la pelouse et le spectacle d’étendues d’eau attirent l’amour ou tout au moins les couples aux balbutiements de l’art d’aimer, s’enlaçant sans vergogne au vue et au sus de tous, petits et grands.

Passage de la grille, tremblement du macadam au passage du feu vert, halètement des personnes âgées au passage du feu rouge. Quel bel après-midi à la campagne, presqu’à la montagne. Une éclaircie dans la vie parisienne, à l’image du petit clos entouré de grillage, plus vert et tendre que la pelouse presque jaunie qui l’entoure, à l’entrée du parc, où l’on s’attend à voir un âne brayant en écho aux pétarades des motos.

04:46 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : promenade, paris insolite, campagne |  Imprimer

Imprimer

14/05/2011

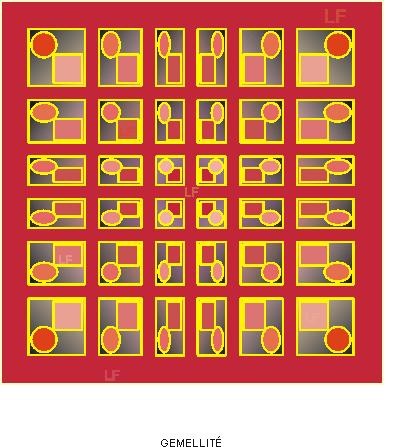

Gemellité

La gemellité est un phénomène naturel qui fit couler beaucoup d'encre. En quoi des jumeaux sont semblables, en quoi sont-ils différents ? Chaque cas est un cas particulier dès l'instant où l'on entre dans le détail des constats. Ce dessin symbolise les diverses formes que peut prendre ce phénomène. Il assimile les carrés au centre du dessin aux carrés des quatre coins, pratiquement semblables, en passant par une succession de variantes. Chaque carré d'un quart du dessin est différent, mais il est reproduit trois autres fois.

Quelle drôle d'idée !

Mais quel effet !

05:56 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op art, dessin |  Imprimer

Imprimer

13/05/2011

Détruire, dit-elle

"Détruire, dit-elle" est un roman de Marguerite Duras paru en mars 1969 aux éditions de Minuit.

1969 aux éditions de Minuit.

C'est aussi un film qu’elle a réalisé, avec Catherine Sellers et Michael Lonsdale.

Le décor : un périmètre dans la forêt où les gens viennent s’isoler, vivre eux-mêmes, s’apprendre à vivre eux-mêmes dans le repos. Ici les livres, qu’ils soient à lui, Max Thor, ou à elle, Elisabeth Alione, ne servent à rien, ils font partis du décor. Rien ne se passe dans cet hôtel, tout commence et rien ne s’achève, car aujourd’hui n’a plus de rapport avec hier. Le temps ne coule plus ou coule sans souvenirs, sans souvenirs d’impressions durables, sauf, peut-être, le souvenir de ce qui est et non pas de ce qui arrive.

C’est dans ce monde, où rien ne compte qu’être, que fonctionne la destruction comme cette musique des dernières pages, cette fugue de Bach qui s’arrête, reprend, s’arrête à nouveau, repart, jusqu’à ce qu’elle fracasse les arbres, foudroie les murs. Elle arrive en trois temps, trois actes du livre. Dans un premier temps, il n’y a rien, rien ne se passe, on regarde et Marguerite Duras pose le décor et ses personnages. Dans un deuxième temps, arrive Alissa qui est la destruction à l’œuvre et cette destruction place ses racines et les enfonce dans le décor subrepticement, imperceptiblement. Enfin, dans un troisième temps, les deux forces opposées, l’avenir avec le groupe d’Alissa, Stein et Max Thor et le passé avec Bernard et Elisabeth, s’affrontent et se déchirent, enracinant la destruction chez Elisabeth Alione sans qu’elle-même le perçoive, sans toutefois aller jusqu’au bout de l’acte, jusqu’à ce qu’il y a au bout de la destruction, c’est-à-dire la folie. La folie, c’est Alissa, l’inacceptation de tout état de fait, la destruction de tout le passé, donc de toutes les habitudes.

Les personnages maintenant : que sont-ils ? Il y a en fait deux forces en action, deux clans qui s’opposent. Ceux qui sont tournés vers l’avenir, qui savent ce que les autres ne savent pas, et ceux qui sont soumis au passé, qui ne savent rien, qui ne savent même pas qu’il y a à savoir, qui vivent de leur habitudes.

Stein sait. Il sait au-delà de la folie, vers ce vide qui est au-delà. C’est un sage, une sorte de moine, pourrait-on dire. Il se refuse à tout ce qui semble constituer la vie de chacun, le mariage, un métier, des projets. Il ne cherche rien, rien de ce que cherchent les autres. Il peut se permettre de faire des choses que les autres ne feraient pas, qu’ils appelleraient indiscrètes. Les autres ne l’intéressent pas vraiment, il les regarde comme on observe un troupeau. Lui-même ne l’intéresse pas. Il se contemple comme il examine les autres, sans retenue aucune (quelquefois j’entends ma voix, dit-il).

Alissa n’est pas encore allée au-delà de la folie, de cette folie apparente engendrée par la destruction. Elle est la destruction (détruire, dit-elle) et c’est en fait elle qui déclenche le drame, car rien ne serait survenu sans elle. Alissa sait, dit Max Thor. Mais que sait-elle ? se demande-t-il. Sans doute ne le sait-elle pas elle-même, n’est-elle pas capable de le formuler. Seul Stein pourrait le faire, mais Stein ne répond pas. Alissa comprend Stein d’instinct, intuitivement, elle le sent fémininement et Stein la comprend. C’est pourquoi l’amour naît aussitôt entre eux, ontologiquement, pourrait-on dire.

Max Thor n’est pas encore du même camp. Il cherche, il s’interroge, il observe à la manière dont regarde Elisabeth Alione. Quelque chose le fascine et le bouleverse dont il n’arrive pas à connaître la nature », aussi bien chez Elisabeth que chez Alissa. Il ne connaît pas Alissa, sa femme. Il la cherche, car il sait que c’est en elle qui doit être la réponse ; et ce problème, le seul qui le touche vraiment, s’effacera de lui-même, sans qu’il ait besoin d’en avoir la réponse, au cours du troisième temps du livre, au cours de l’affrontement. Alors il saura ce qu’est Alissa et Stein. Elisabeth Alione aussi le fascine. Il l’aime d’un amour différent de celui qu’il éprouve pour Alissa (amour inquiet et interrogateur, tourné vers l’avenir), d’un amour tourné vers ce passé qu’il ne peut encore quitter tout à fait, ne sachant pas l’avenir.

Enfin, il y a Elisabeth Alione, qui en fait n’existe pas en elle-même, c’est-à-dire en tant qu’être propre, individuel et personnel. Elle ne croit pas en elle-même. Elle croit à ce que les autres disent d’elle. « Elle est à celui qui la veut, elle éprouve ce que l’autre éprouve ». Elisabeth Alione, c’est le passé. Tout n’existe pour elle que par le passé et l’avenir lui fait peur, car aucun passé ne s’y rattache. Aussi a-t-elle peur des trois autres et surtout d’Alissa. Elle ne les comprend pas, parce qu’elle ne sait rien d’eux alors qu’eux savent tout d’elle. Une fois dans sa vie, Elisabeth Alione aurait pu être en tant que personne véritable, mais elle a eu peur de cette lettre du médecin qu’elle a montré à son mari parce que là encore elle avait peur d’un avenir différent du passé, inconnu. Puis elle a regretté son geste, parce que quelque chose en elle disait oui à la lettre. Sa maladie véritable venait en fait de cette contradiction entre ce qu’elle croyait être et e qu’elle était réellement, intérieurement. La destruction de l’ancienne Elisabeth commence le jour où elle rencontre Alissa, puis Stein. Elle découvre par l’intermédiaire d’Alissa la véritable cause de sa maladie. Elle ne peut plus redevenir ce qu’elle était auparavant, bien qu’elle ne s’en rende pas compte, et au delà de la peur qu’elle a d’abord éprouvé, elle découvre le dégoût (Ces nausées… Ce n’est qu’un début, dit Max Thor. Bien… Bien, dit Stein). « Il y a eu un commencement de… comme un frisson… non… un craquement de… du corps », dit Stein. « Ce sera terrible, ce sera épouvantable, et déjà elle le sait un peu ».

La destruction a fonctionné comme cette musique, cette fugue de Bach, qui s’arrête, reprend, s’arrête de nouveau, repart jusqu’à ce qu’elle passe la forêt, fracasse les arbres, foudroie les murs.

« Détruire dit-elle est le plus étrange des livres de Marguerite Duras. Il ressemble à une cérémonie dont nous ignorerions le rituel et suivrions néanmoins, fascinés, le déroulement. Comme l’indique le titre, c’est peut-être l’idée de destruction qui s’impose le plus directement à nous, et encore à condition que détruire ne signifie rien de brutal, de violent, d’explosif, mais soit plutôt synonyme de miner, saper, corroder... Il y a, bien entendu, dans l’œuvre de Marguerite Duras, nombre d’éléments qui portent en germe Détruire dit-elle. Mais l’essentiel serait plutôt dans un glissement, un décalage dans les mots ou dans l’image qui étaient parfois sensibles dans Moderato cantabile ou dans Le Ravissement de Lol V. Stein et qui, ici, nous entraînent dans un univers de folie, ou plutôt d’insidieux dérèglement mental : chaque mot, chaque geste pris séparément ont l’apparence de la logique, mais c’est l’enchaînement qui donne l’impression que l’esprit chavire. »

Anne Villelaur (Les Lettres françaises)

04:58 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, destin |  Imprimer

Imprimer

12/05/2011

Je te ressens, au plus profond de moi

Je te ressens, au plus profond de moi,

Comme un vol de libellules

Ou la vague tiède de mers lointaines

Et je vais dans la vie

Comme un miroir sans tain

Regarder passer les idées fixes

Ou les étoiles de mer

---

Merci à toi qui m’a donné

Et la joie et l’amour et la peine

Car en cette terre et sur ce jardin

Rien ne se cueille mollement

Je vais loin et longuement

Me recueillir en extase

Devant les fous et les bergers

Pour ensuite, pris de remord,

Conduire le troupeau au zénith

---

Reviens, me dit-on,

Mais où revenir :

Dans notre folie quotidienne ?

Devant les marches du perron ?

Dans ses pensées obscures ?

Dans les siècles qui viennent

Ou dans ceux écoulés et perdus ?

---

Plus rien ne sera comme avant

Lorsque tu te déchaussais

Au devant de l’armoire

Et que ton cou luisait d’attente

Lorsque tu criais toi

Et que tu pensais moi

Lorsque ta chaleur amoureuse

Revêtait de rosée tes pieds épars

Lorsque toute entière

Tu plongeais dans l’eau trouble

Des soirs et des matins sauvages

Et pendant le jour courrait

Partout et toujours

A la recherche d’un hypothétique plaisir

Que tu trouvais tapi au lit

De notre amour insensé

---

Oui, la vie m’a donné ta vie

J’en ai fait ce que tu voulais

Et, ensemble, nous marchons

En pleine liberté et délire

Vers les cieux dégagés

Et les prairies infinies

Nous tenant par la main

Sans perdre un seul jour

De ce qui fut le chant

D’un pauvre innocent

Et d’une tendre adolescente

Qui parcoururent les rues encombrées

D’une ville immense et délirante

En recherche d’un double

Unique et semblable

Que construit sans le savoir

Notre rencontre d’une nuit

---

Et, comme rien n’a une fin

Même pas les histoires

Qui restent dans les têtes

Et fondent lentement

Dans les pensées du jour

Je te renouvelle ma joie

Mon amour et le bonheur

Que j’ai trouvé en toi

Que j’ai exploré de mes lèvres

Que j’ai touché en doigts

Agiles et que j’ai regardé

Emerveillé, éperdu de conscience

Comme un souffle d’infini

Dans un monde arrêté

Sur ta beauté et ta tendresse

Sur tes lèvres entrouvertes

Et le don de ton amour

---

Je te ressens, au plus profond de moi,

Comme le papillon qui d’un battement d’ailes

Bouleverse le monde ignorant

A des milliers de kilomètres

06:08 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, poème, littérature, amour |  Imprimer

Imprimer

11/05/2011

Andante du concerto n° 21 pour piano et orchestre en do majeur KV467, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

« L'une des plus belles mélodies de Mozart et peut-être aussi l'une des plus belles de toute la musique. » (Olivier Messiaen)

http://www.youtube.com/watch?v=45drOlTTTA8&playnext=1&list=PLA416483FE1A90658

Magnifique interprétation d'Alfred Brendel.

http://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I&feature=related

Interprétation un peu ralentie et lourde qui gâche le plaisir.

Le thème du concerto est introduit par les violons, légers, furtifs, caressants, pour exploser ensuite par tous les timbres de l’orchestre en écho, puis il est à nouveau repris par les cordes, en écho. Alors le piano reprend la mélodie, discret et émouvant, telle les notes sereines d’un après-midi de printemps lors que les bourgeons se lèvent aux premiers soleils. Le thème se développe ensuite, serein, simple, avec le seul piano, ou chargé d’émotion dès que l’orchestre accompagne avec la puissance évocatrice de ses violons. La beauté du thème tient à cette harmonie entre la solitude du piano égrainant avec sérénité la mélodie et son développement par l’orchestre, comme en écho, mais y ajoutant toute la prégnance de ses possibilités évocatrices, grâce en particulier aux cordes qui associent la pureté du thème et un nécessaire rythme, léger, parfois douloureux, ou à d’autres moments joyeux avec modération, laissant une impression délicieuse de fraicheur et de mélancolie.

Le jeu d’Alfred Brendel est particulièrement juste, majestueux sans ostentation, fait d’une sérénité joyeuse, mais emprunte de gravité. La musique à l’état pur, sans fausse sentimentalité, ni virtuosité mal placée.

Cet Andante constitue le fond musical du film Elvira Madigan, film suédois du réalisateur Bo Widerberg, sorti en 1967, avec l’actrice Pia Degermark, un très beau film qui doit sa notoriété en partie à cette trame sonore qui accompagne cette histoire d’amour impossible entre Elvira Madigan, funambule dans le cirque de son père et Sixten Sparre, lieutenant de dragons. C’est leur escapade jusqu’aux derniers instants, tragiques, que conte le film, avec des images émouvantes d’un été dans la campagne.

Présentation du film :

http://www.youtube.com/watch?v=qi_J3_co3dQ&NR=1&feature=fvwp

La scène de la funambule :

http://www.youtube.com/watch?v=gxmwG-1j6DY&feature=related

La scène finale :

http://www.youtube.com/watch?v=5QU9wb0Q77E&feature=related

05:24 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, musique classique |  Imprimer

Imprimer

10/05/2011

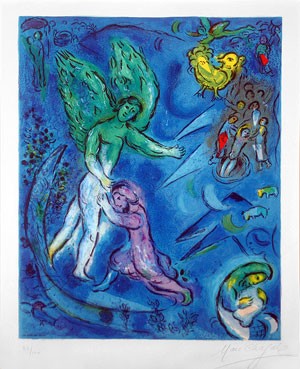

Marc Chagall, le peintre de la vie

Il est né le 7 juillet 1887 à Liozna, près de Vitebsk, en Biélorussie, naturalisé français en 1937 et est mort le 28 mars 1985 à Saint-Paul de Vence.

« Pour faire de la belle peinture, il faut être bon ! », s’exclame Chagall. Bien que sa peinture ne soit pas toujours belle, elle respire cependant un indicible amour du monde et des êtres dans ce qu’ils ont de plus fragiles en eux, c’est-à-dire leur personnalité. Peintre du rêve, à l’inverse des surréalistes qui se sont enfermés dans leur vision, Chagall s’est tourné vers le monde dans un rêve d’amour perpétuel, inséparable de la nature humaine, avec tout ce que l’amour comporte : maternité, naissance, mariage, mort et bien d’autres choses encore. Par sa construction, chaque tableau représente le monde s’enroulant sur lui-même et ses sentiments, un monde fragile, soumis aux événements et à l’inéluctabilité du temps. Le tableau se pare de signes qui évoluent dans l’atmosphère comme les pensées au dessus de la rectitude du monde réel. Il est dommage que Chagall aime tant les couleurs vives qui vont parfois jusqu’à être criardes et peu harmonieuses. Pourtant certains tableaux montrent qu’il peut faire de la véritable peinture, s’attachant autant aux couleurs et à la composition d’ensemble qu’au dessin et aux motifs du sujet.

1910-1912 :

Une influence très nette de Delaunay, Rousseau et du cubisme naissant, mais déjà la dispersion des motifs et les couleurs crues. Un sens très marqué pour la paternité et la naissance : « Le marchand de bestiaux », dont la femme enceinte, comme un jeu de miroir dans l’avenir, fait présager par le ventre de l'âne une future maternité.

1914-1020 :

Les tableaux sont dans l’ensemble plus composés, les motifs moins nombreux, les couleurs plus adoucies.

« La maternité » (1914) : un des plus beaux tableaux dans un ton dominant bleu où éclatent le rose pastel et le jaune.

« Les amoureux de Vence » : Le regard vague de l’amour enfermé dans l’extase intérieure sous le soleil de la vie.

« Le mariage » (1917) : thème de l’amour et de la maternité où la femme pense déjà à l’enfant, sur un fond gris-noir comme la nuit, la fenêtre de la maison est éclairée d’un jaune chaud présageant la chaleur du foyer conjugal.

« La chute de l’ange » : un des plus beaux tableaux dans sa composition et ses couleurs. C’est la chute des croyances, le basculement du monde des idées au dessus de l’horizontalité de la matière et du monde matériel. L’ange est magnifique dans sa chute, rouge comme le feu (rappel des icones russes : rouge, jaune, or, violet, bleu de Prusse). Un homme à gauche tente de sauver les écritures, quelques symboles vacillent : le Christ, la musique, les animaux, le temps.

« L’arbre de vie » : un arbre d’une chaleur intense dans la nuit du tableau.

07:40 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer

Imprimer

09/05/2011

Diner campagnard

Arrivé subrepticement dans la maison accueillante

Nous entrâmes dans le salon chuchotant,

Après avoir salué l'hôtesse derrière son sourire.

Nous connaissions un couple, les autres inconnus

Nous furent présentés : enchanté et salamalec.

Ainsi commença la soirée, pépiant maladroitement

Le verre au bord des lèvres, frais et doucereux.

Arrivé d’un dernier couple, le rouge et le noir,

Madame de Rênal et Julien Saurel (plus âgé sans doute)

Avant de tourner autour de la table

Pour s'assoir à la place convenue.

Ballet des verres et des assiettes,

Brouhaha des conversations,

Echange de plats de mains en mains,

Ne pas oublier de s’essuyer la bouche,

Répondre à ma voisine en inclinant la tête,

Et voir l’alchimie prendre progressivement

Jusqu’à ne plus former qu’un groupe

Dont l’unité bien que tardive est cependant réelle.

Telle un chef d’orchestre, tu ordonnes,

Tu pallies aux inattentions des convives

Jouant le maître et la maîtresse de maison

Tour à tour, vin et eau, plat et sauce,

Réponse à la question et question à ton tour,

Dans la tranquillité sereine de l’heure.

Essai d’alcool à la couleur enjôleuse

Avant les mots de la fin, sur le pas de la porte.

06:31 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : campagne, charme et bienséance |  Imprimer

Imprimer

08/05/2011

Jardinage

C’est la période du jardinage, période souhaitée et appréhendée en même temps, qui contraint, pour l’entamer, à un effort supplémentaire rien qu’à l’idée d’être fatigué en fin de journée. Et pourtant que nous réserve-t-elle cette journée !

Lorsque la décision est prise, il convient de se détacher de ce que nous voulons faire pour en jouir plus aisément. Premier constat : une après-midi chaude, orageuse, même s’il n’y a pas de tonnerre, ni bien sûr d’éclair. Trois heures de silence ouaté, invisible et pourtant présent, sentant la terre chaude et mouillée et le suc des plantes que l’on arrache ou que l’on met en terre. Engourdissement de l’esprit dans un travail simple, simpliste même, mais relaxant et recentrant sur l’essentiel de la vie, le contact avec soi-même et avec le monde sans contrefaçon. La terre, sèche parfois, comme une poussière de grenier, ou encore arrosée et collante aux mains que l’on essuie sur son pantalon, choisi en raison de sa vétusté. L’eau, indispensable et prolixe, rajeunissement gratuit des plantations, qui s’infiltre avec lenteur parce qu’elle est bu progressivement au long de sa coulée par un sol aride et avide. Pas de musique, non, même si un prélude Bach vous courre dans la tête à certains moments, comme un souvenir perdu qui se rappelle à vous. Rien que cet écrasement du corps devant la lenteur, la chaleur, la pesanteur, l’immobilisme, la lourdeur même, de ce terroir que vous palpez, retournez, triez jusqu’à le caresser et même le câliner.

Alors vous sortez les géraniums un à un de leur pot de plastique imitation terre cuite (les marchands savent bien ce qui attire le client !). Trois jours de plus dans la boutique et ils mourraient de manque de d’eau. Vous creusez dans le terreau l’emplacement de la plante et la placez en l’entourant d’humus comme un jeune marié enlace sa promise un soir de noce. L’eau, à nouveau, qui doit surprendre les racines de leur velouté, pénétrant leurs pores pour remonter vers les tiges et leur redonner la fraicheur tant attendue d’un nouveau décor. Survient subrepticement quelques gouttes de pluie, légères comme les notes d’un piano un après-midi de printemps jouant la valse lente et charmeuse de bals populaires. Cela rafraichit et ravive la pensée qui s’effaçait dans la lourdeur de l’atmosphère. Les idées plus claires vous aident à disposer les pots de manière harmonieuse à l’œil : celui-ci à tourner vers la gauche pour faire ressortir la fleur éclose, mais pas encore épanouie, celui-là à retourner pour cacher la fêlure de la terre cuite, enfin ce grand dadais qui a poussé de manière excessive et dont il faut cacher un feuillage trop important au regard de sa floraison. Vos mains sont noires, les ongles boursoufflés de terre, vous relevez les manches de votre pull over avec l’avant bras opposé, par frottement, et vous vous contentez de renifler pour ne pas sortir votre mouchoir.

Vient le moment où l’échafaudage des actions s’écroule. Vous avez fini votre après-midi jardinage. Le soleil a atteint le toit de la maison d’en face et va plonger le jardin dans une ombre obscure qui lui donne un deuil léger, comme celui d’un rêve éveillé que l’on voit partir sans impatience, mais avec un sentiment de tristesse et de nostalgie. Vous levez le regard sur le ciel mi-couvert et pensez à ces quelques gouttes de pluie reçues qui vous ont rafraichi sans toutefois vous rassasier.

« Il va pleuvoir cette nuit, tant mieux », pensez-vous en guise de mot de la fin.

13:11 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jardin, plaisir, terre |  Imprimer

Imprimer

07/05/2011

L'art et la madeleine de Proust

On retrouve dans chaque œuvre d’art que l’on aime, consciemment ou inconsciemment, le goût de cette madeleine dont parle Proust. Discrètement, elle s’y tient cachée et éveille en nous cette particule d’inconscience qui nous la fait aimer.

J’en parlais l’autre jour avec quelqu’un qui disait n’aimer que les tableaux aux couleurs chaudes. Et, de fait, il s’était attardé, dans ce vaste musée, devant une petite icône représentant l’ascension d’Elie sur un char de feu : un disque rouge symbolisait le feu (très fréquent dans l’iconographie) où se dessinait le char et son attelage, le ciel était jaune pâle, le désert plus foncé. Les personnages, trois phases de la vie d’Elie, sa méditation dans le désert, sa mort et son enlèvement, étaient de toutes les possibilités de brun clair ou foncé. Le dessin était pur et simple, d’une sûreté de main extraordinaire.

Il se mêle forcément une influence psychologique à l’appréciation d’un œuvre d’art. Pour qu’elle émeuve, il faut qu’elle nous rappelle un fait, une sensation infime dont on n’a bien souvent pas conscience.

_ Mais, il a bien fallu, me dit-il, commencer un jour par aimer quelque chose pour elle-même, pour ensuite en garder inconsciemment le plaisir et le goût.

Certainement, mais c’est parce qu’on y a éprouvé un plaisir physique. A l’origine du plaisir de l’esprit vis-à-vis d’une œuvre d’art, il y a une sensation physique de bien-être qui s’est élevé à travers une graduation de sensations de moins en moins subjectives jusqu’à un goût spirituel qui finit par paraître objectif à tout rapport matériel.

Le problème n’est pas tellement, pour l’enfant, d’éveiller ses sens, mais bien plutôt d’élever graduellement ses sensations du corps à l’esprit. Non pas lui expliquer ses sensations, mais lui donner l’occasion de les éprouver, par expérience, jusqu’au moment imprévisible de l’extase. Sans doute ne le dira-t-il pas. La pudeur des enfants ne le permet pas. Mais son œil sera plus brillant et sa joie plus vivante.

Entrée dans une salle de musée. Coup d’œil périphérique. Les œuvres sont mortes et je passe, regardant passivement les tableaux exposés. Dans la salle suivante, au milieu de toiles accrochées, apparaît la lumière, l’œuvre qui d’un simple coup d’œil, déclenche en moi ce souffle incontrôlable qui annonce la magie de la symbiose, comme un grand vide dans la respiration et l’absence de pensées parasites. Bien souvent, je cherche quel est cet entendement immédiat avec le tableau et j’ai du mal à trouver quelles en sont les raisons : un jeu de lumière ou inversement son absence qui la fait évoquer avec plus de force encore,, un trait qui donne au visage ou au paysage un involontaire effet particulier, une couleur qui peut se fondre dans les autres, mais évoque sans controverse la parcelle de tremblement que l’on souhaite éprouver. Bref, tout détail infime que l’on ne peut décrire parce qu’on le saisit plus tard, dans la réflexion intime d’un ruminement de l’œuvre une fois qu’elle a échappé à votre regard. Mais souvent ce sont vers vos propres souvenirs, enfouis au fin fond de la mémoire, que se porte l’entendement, comme cette madeleine qu’évoque Proust à Combray :