30/04/2014

Surréalisme 2

Un sèche-main que l’on met en marche avec une petite claque sur la joue et qui s’arrête avec un baiser sur la paume…

Un plongeon au cœur de sa propre maison, dans une intimité silencieuse. Seules les bulles font prendre conscience de l’existence. Parachutée dans le monde, tombée du haut de sa délicatesse, elle se retrempe dans ses souvenirs avant de regagner la surface.

Le rêve d’une nuit de chaleur : s’installer sur une île, pas trop loin de la côte, pour plonger dans l’eau fraîche.

N’ouvre surtout pas les yeux sous l’eau, cela fait peur !

Alors mieux vaut se laisser happer par l’inhabituel totalement déjanté, et vivre isolé dans la cabane au bout du ciel. Mais que personne ne s'avise de faire une partie de tennis !

07:53 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, surréalisme, photo |  Imprimer

Imprimer

29/04/2014

Désir

Il te prend en un instant

S’imposant sans crier gare

Et te transporte dans les affres

D’un vouloir exacerbé

C’est une frustration sans fin

Une exaltation incontrôlable

L’irruption d’une démangeaison

Jusqu’à l’assouvissement

Ce peut aussi être une aspiration

Vers d’autres cieux et nuages

Une échappée enchanteresse

Jusqu’à la chute sans filet

Le désir peut durer

Il conduit à la folie

Il zappe l’intellect

Et te réduit à l’objet

Tu soupires et pleures

Ta liberté perdue

Ce poids sur ton cœur

Te coupe de l’inattendu

Comment t’en débarrasser ?

Sors à minuit sous la lune

Invoque l’inspiratrice des songes

Et laisse les larmes couler des yeux

Elle t’accordera sans peine

La délivrance des pauvres

Et t’éloignera de ton désir

Dans la possession du rêve

© Loup Francart

07:37 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

28/04/2014

Un homme remarquable

Je ne sais quelles sont les raisons qui m’ont amené à penser à ce professeur de philosophie que nous avions l’année du bac. Très certainement, il m’a donné le goût de la réflexion. C’était un homme remarquable, à la fois professeur de philosophie et de physique dans les classes de terminale. Il maniait les concepts scientifiques avec autant d’aisance que ceux de philo. Sa salle de classe était une petite pièce qui n’avait qu’une fenêtre qui donnait sur un puits de lumière, sans autre paysage que le mur d’en face à 2 m de distance. Nous étions serrés ; des tabourets permettaient de s’assoir devant des tables en fer, gondolées. Mais peu nous importait, on entrait dans le salon de Mme de Sévigné, dans la chambre d’un philosophe ou dans le laboratoire d’une université américaine.

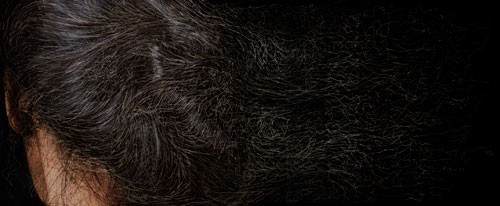

Nous l’avions surnommé Einstein. Il s’appelait Monsieur Moréas. Il portait comme lui des cheveux crépus en envol autour de sa tête. Il se laissait pousser une petite moustache. Il marchait lentement en raison de son âge, un peu courbé, mais ses réparties étaient fulgurantes et drôles. Nous l’écoutions religieusement, subjugués par son verbe. Il disserta un jour sur la femme enchanteresse du monde : « La femme est une amphore, serrée à la taille, s’élargissant aux hanches, sans angles droits, une courbure parfaite, façonnée pour la procréation. La femme est la poésie de la terre, elle nous donne le goût de vivre par sa simple beauté naturelle. » Nos camarades jeunes filles en rosissaient quelque peu gênées, mais fières de cet hommage du vieux professeur.

Il nous éclaira sur l’origine du monde, nous parlant du Big Bang, étrangeté à l'époque, tout en gardant le mystère de la création présent dans son discours. Il nous initia à la pensée logique, à l’imagination créatrice. Homme complet, il avait un sourire charmant dont il usait lorsqu’il disait quelque chose de personnel et le plus souvent en plaisantant. Sa pensée était profonde, mais il parlait comme s’il disait des choses banales et nous ne soupçonnions pas les trésors qu’il nous divulguait.

Nous l’avons tous remercié à la fin de l’année. Je n’ai qu’un regret, c’est de ne pas l’avoir revu. La jeunesse oublie, préoccupée par son entrée dans la vie adulte.

07:57 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, connaissance, enseignement, éducation, science, philosophie |  Imprimer

Imprimer

27/04/2014

Le mystère de l’art

L’art est voisin de l’amour et de l’amitié. Il crée les mêmes sensations et sentiments, c’est-à-dire une communion intime entre l’œuvre et le spectateur ou l’auditeur. Non seulement l’artiste a fait naître une œuvre au monde, mais pour tous ceux qui entrent en communion avec elle, elle renaît en lui.

Le mystère de l’art, c'est cette naissance permanente de l'œuvre dans l’être intime. Car c’est bien un mystère qui n’a rien à voir avec l’appréciation intellectuelle, sentimentale, financière, sociale ou mondaine d’une œuvre quelle qu’elle soit. Non, j’appelle œuvre d’art ce qui me prend aux tripes, m’envahit d’un courant d’air frais et me parfume de volutes enchantées. Cela ne s’explique pas, mais cette chaleur du cœur et ce vide de pensée est la marque de l’art. Cette emprise est la même que celle de l’amour et de l’amitié. C’est un sentiment de communion intime entre deux êtres.

L’œuvre devient vivante, se meut en puits sans fond qui s’ouvre sous les pieds et vous contraint, pour votre plus grand bien, à sortir de ce moi qui vous encombre. Vous entrez dans l’univers, vous planez entre les constellations, admirez la circulation des planètes. Vous prenez de la valeur à vous oublier. Vous vous enrichissez sans effort. Ce tremblement léger de votre être aspire à une osmose encore plus grande. Vous n’êtes plus, vous êtes de l’autre côté du miroir, vous êtes l’œuvre, sur la pointe de diamant d’une interpénétration éclairante. Pas un regard, ni à droite, ni à gauche. Rien ne doit vous distraire de cette communion. Cela demande de la concentration, mais elle vient d’elle-même. Et ce souffle d’air frais vous nettoie, vous sanctifie, vous rend autre, meilleur, moins compliqué, plus vrai.

Je suis parce que tu es et tu es parce que je suis.

07:01 Publié dans 11. Considérations diverses, 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, esthétisme, amour, connaissance |  Imprimer

Imprimer

26/04/2014

Musée de la sculpture en plein air (2)

Ce musée voit loin dans l’avenir, même s’il se situe en bord de Seine, près de la cathédrale de Paris. C’est ainsi que l’on peut y contempler ce satellite, sorte de soucoupe volante devenue inerte, tombée du ciel, mais conservant sa courbure parfaite apte à séduire les physiciens. Elle s’appelle Abstraction et a été conçue par Marta Pan en 1969.

Ce musée voit loin dans l’avenir, même s’il se situe en bord de Seine, près de la cathédrale de Paris. C’est ainsi que l’on peut y contempler ce satellite, sorte de soucoupe volante devenue inerte, tombée du ciel, mais conservant sa courbure parfaite apte à séduire les physiciens. Elle s’appelle Abstraction et a été conçue par Marta Pan en 1969.

Quelques pas de plus et c’est une sorte de monument funéraire qui s’offre en toute dignité à la vue du passant. Mais seul le rêve est enterré là, debout, dressé dans le froid de l’hiver. Il se laisse caresser, a la peau douce et m

Un bon gros bloc de granit, sculpté. Mais la pierre est si dure qu’il est difficile d’aller au-delà d’une sorte de bas-relief sur chacun des côtés. Néanmoins les deux morceaux s’enchevêtrent avec tendresse comme peuvent le faire un homme et une femme en mal d’affection. Quel plaisantin ce Rugerro Pazzi qui l’a sculpté en 1979.

Pour les amateurs d’espace, voici la station d’écoute des ondes venant du fin fond des temps. Elle a la charge de percevoir non pas ce qui se passe dans notre monde, mais ce qui s’est passé avant même qu’apparaisse l’homme. Cela fait une sculpture moderne, simple, légère et mystérieuse. Mais quels sont ceux qui se trouvent dans la boite ronde, les écouteurs sur les oreilles ? Seul le sculpteur peut le dire, mais son nom a disparu pour l’éternité.

Et voici le spectre d’une nouvelle race d’hommes. Il se détache sur le ciel, empli l’espace de sa force tranquille et bien que vacillant sur sa jambe fluette, il proclame sa puissance. C’est l’œuvre d’un roumain, Sorel Etrog, et elle s’appelle Fiesole (1967).

Admirons enfin la musique sourde ce cet étrange instrument, sorte de cor futuriste dans lequel il ne faut mettre les oreilles sous peine de devenir sourd. Il est démonté, c’est vrai, et ces pièces éparses font rêver : quel géant mélomane pourrait s’installer et écouter la voix lointaine des habitants d’autres planètes. C’est une sculpture de Micha Laury, né en Israël. Elle se prénomme « Mind Accumulation » (1968).

07:53 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sculpture, art moderne, musée, mai 68 |  Imprimer

Imprimer

25/04/2014

Partir

Nous dis-tu tout ce qui compte pour toi ?

L’oiseau bavard et le bruissement de l’eau

La grâce des femmes et la force des hommes

La dure réalité et l’enchantement du rêve

Nous dis-tu tout ce qui motive ton désir d’agir ?

Illuminer ton chemin et lui donner un but

Approfondir l’inconnu et sauter dans le vide

Caresser la matière et t’ouvrir l’esprit

Ne nous dis pas ce qui te glace

Tes échecs en tendant les bras à l’infortune

Tes regrets de ce que tu n’as pas fait

Ta froideur devant qui vient à toi

Laisse tomber ton bagage trop lourd

Libère-toi de cet encombrant voile

Qui obscurcit ta vision et ta marche

Et part nu sans un regard en arrière

© Loup Francart

07:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

24/04/2014

La maza, de Patricio Cadena Pérez

http://www.youtube.com/watch?v=5YT_dlWw5q8&list=UUCXpMqfV5bos-JTzm1iONpg

On pense à une danse magique alors que ce n’est qu’une complainte, la complainte du carrier qui frappe de sa masse le roc de la carrière.

Et l’on est pris par ce chant surgi des ans. Il secoue l’émotion et conduit à l’amnésie. Alors on écoute sans penser. On se laisse guider par la complainte et l’on passe un moment inédit, un moment hors du temps et peut-être même de l’espace.

Une fois de plus Patricio Cadena Pérez nous séduit par son authenticité.

07:21 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, guitare, chant, amérique latine |  Imprimer

Imprimer

23/04/2014

Loup Francart, à la galerie Marc Hachem

J’expose plusieurs toiles à la galerie Mark Hachem 28 place des Vosges 75003 Paris, de 10h30 à 19h00 à compter du vendredi 18 avril pour deux semaines.

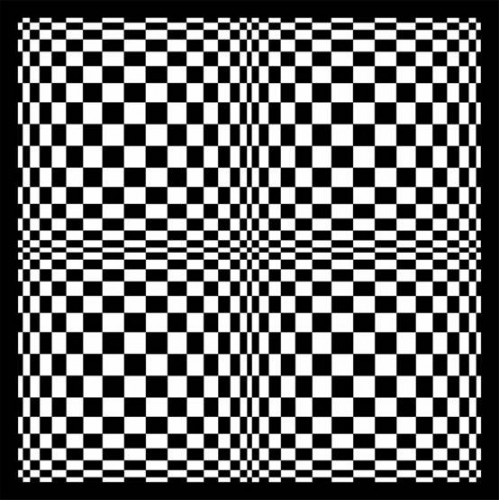

Un aperçu :

« Enfermement »

Acrylique sur toile, 1,50 x 1,50 m

Mai 2013

Alors, venez faire un tour!

07:32 Publié dans 21. Impressions picturales, 23. Créations peintures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, art optique, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

22/04/2014

La pêche

Nous avions quinze ans et nous pratiquions une pêche que l’Onema et la police de l’eau n’a jamais admise. Que faisions-nous de mal ? Sortir quelques poissons pour les manger le soir après les avoir vidés. Certes si tous font de même… Mais avez-vous déjà vu des bords de rivière noirs de monde à moitié immergés dans les marais. L’eau est froide et il faut de l’habileté pour prendre un poisson à la main.

Les premiers essais furent bien sûr infructueux. On n’avait ni l’onctuosité glissante des animaux aquatiques, ni l’intelligence du corps. On entrait dans l’eau comme un chien dans un poulailler et cela faisait fuir toute espèce animale, même les moustiques qui volaient en groupe autour de nos chairs fraiches. L’oncle, qui avait trente-cinq ans et était dans la force de l’âge avec l’expérience de l’homme de la campagne, nous conseillait : « Entrez sous les marais et toi tu te mets en amont et tu fais de la brouille ! ». Ce qu’il appelait un marais était tout simplement la naissance de quelques arbres dans la berge, un enchevêtrement de racines, de terre, de boue et d’herbes aquatiques. En été, à l’heure où la chaleur des rayons du soleil pénètre même sous la froidure du liquide, les poissons aiment se tenir le nez contre la berge, immobiles, se laissant réchauffer par la lumière intense de l’astre haut placé. Ils dorment à moitié, peut-être même complètement. Mais le bruit de deux ou trois enfants entrant dans l’eau sans précaution les réveille et les alerte. Alors l’oncle disait : « Remontez plus haut, sans bruit, en nageant, et glissez-vous sous les feuillages sans faire de bruit. » Quelques secondes plus tard, il nous susurrait : « Voilà, là, c’est bien. Allez-y ! » Et nous nous glissions avec circonspection sous les feuillages humides et boueux, cheminant difficilement vers la berge, avec précaution, enjambant les racines enchevêtrées. « Maintenant, fouillez entre les racines, vous devriez sentir le dos d’un poisson. Il faut y aller doucement, sinon il donnera un coup de queue et partira. Lentement, les yeux ouverts, mais fermés en imagination, tentant de voir mentalement ce que vous fouillez avec les mains, vous remontiez les deux avant-bras parallèles, le poignet souple, et touchiez les branches revêtues d’une mince couche de limon à tel point que l’on pouvait penser au dos d’un gardon. Et cette activité bizarre, fouiller sous les eaux des racines gluantes, vous donnait la chair de poule. L’oncle en rajoutait et disait innocemment : » Faites attention de ne pas attraper un rat, il y en a beaucoup dans ces marais et ils mordent ! » C’était peu encourageant et on hésitait entre sortir aussitôt de l’eau ou enfin pouvoir prendre un de ces poissons mythiques que nous l’avions vu sortir sans difficulté des marais. Ah ! Vous poussez un cri de surprise. Vous avez posé la main sur un poisson. Vous le savez parce qu’il a donné un coup de queue et s’est enfui. Premier contact, qui fait peur, mais qui encourage dans le même temps. Alors vous replongez les mains dans les branches, pensant en même temps aux rats qui y passent du bon temps. Nouveau contact. Vous vous prenez pour l’opérateur d’un sonar : contact léger, perdu, retour du contact, nouvelle perte. Enfin, il est localisé. Et vos doigts jouent un air de piano avec une douceur extrême, remontant le long du corps du poisson, comme si vous caressiez la joue d’une fille pour la première fois. Mais pendant ce temps, celui qui était en charge de faire de la brouille un peu plus en amont s’est arrêté de remuer la vase, l’eau s’est éclaircie et le poisson vous a vu. Il s’échappe aussitôt, vous laissant un goût d’inachevé dans la bouche. L’oncle le réprimande indirectement : « S’il n’y a pas de brouille, vous ne prendrez rien. C’est un impératif. Le poisson ne doit rien voir, et, bien sûr, vous non plus ! Pas de bruit non plus, le poisson y est sensible ! » L’esclave se remit au travail. Agiter les pieds dans boue du fond du lit pour la laisser remonter, puis dériver jusqu’aux fouilles menées par les autres. Ce n’est pas drôle, pense-t-il seul dans son coin. Et inlassablement les autres explorent les branches sous l’eau, atteignant parfois la rive, c’est-à-dire une sorte de purée molle dans laquelle les doigts s’enfoncent sans rencontrer de résistance.

Ah ! Une touche. Le radar fonctionne. Il cherche de ses phalangettes, avec douceur, la chair glissante du poisson. Il approche, les deux mains légèrement incurvées, et épouse sa forme arrondie. Puis il remonte délicatement vers la tête, cherchant les ouïes légèrement ouvertes pour y glisser ses deux index. Insensiblement, avec une lenteur calculée, faisant croire au poisson que c’est une branche qui lui chatouille le dos, il parvient à cette ouverture tant convoitée qui lui donnera l’accès à la prise. Là… Ca y est… Allez, serre tes deux mains sur son corps, les deux index tenant fermement la tête, empêchant le poisson de se débattre. Tu le tiens, sors-le de l’eau ! Et fier comma Artaban, il crie : « J’en tiens un ! » Tous s’arrêtent, sortent la tête des branches et regardent la prise, un chevesne d’une vingtaine de centimètres qui se débat en remuant la queue. Il paraissait pourtant plus grand et plus gros dans l’eau quand sa seule façon de voir était de le toucher. Il sortit du marais et les deux pieds bien ancrés dans le sable, jeta le poisson vers la berge avec vigueur. L’oncle se précipita dessus, le saisit, en fit grand cas, puis dit : « Bon, c’est pas le tout, mais il nous en faut un peu plus ! »

Quelle victoire, pensait l’enfant. Il se rengorgeait, songeant à cet exploit, s’emparer d’un poisson plus rapide à vous filer entre les doigts qu’une mouche à se laisser écraser d’une main agile. Il mangea seul le soir son chevesne, un poisson qui n’a pas grande qualité gastronomique.

07:26 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, pêche, interdit, jeu |  Imprimer

Imprimer

21/04/2014

Question... Réponse

La nuit porte conseil

Que faire ?

Se vider de soi-même

Mettre sur son autel

L’absence et la question

Attendre au creux de la nuit

La mécanique cognitive

Déroule ses procédures

Vous ne le savez pas

Qu’y a-t-il derrière les neurones

Les connections s’établissent

Le pays des rêves règne

Sur la chair assoupie

Matin, comme au premier jour

Le regard vers l’autel

Vous espérez la réponse

Et derrière la brume du sommeil

Apparaît l’insensé

Comme une fleur odorante

Ce vide immense que tu contemplais

Te donne la connaissance intégrale

L’intuition menue d’une avancée

Quel est donc ce mouvement

Qui t’entraîne au-delà de toi

Afin d'extraire l’ineffable

Et mourir pour vivre ?

© Loup Francart

07:47 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

20/04/2014

Celui qui Est, transcendant, immanent et personnifiant

Qui est Dieu pour moi ?

Quelle question ! Cela relève tellement de la conviction intime que l’on ne peut échanger sur ce sujet. Mais comme personne n’a de réponse à cette question, peut-être faut-il se contenter de questions qui permettront de faire progresser notre connaissance ou notre expérience de Dieu au-delà des réponses des religions quelles qu’elles soient.

C’est à l’expérience que je veux faire appel et non pas à un savoir sur Dieu. Cette expérience s’appuie sur trois constats et une conclusion (non expérimentale pour moi) :

Dieu est transcendant. C’est le Dieu dont commence à parler la science, l’initiateur du Bigbang. On ne sait rien de lui. Est-ce un être avec une volonté qui sait ce qu’il fait ? C’est probable. Mais certains parlent de hasard ou de nécessité. Quelle nécessité de créer l’univers à partir du néant ? Même cette idée suppose la volonté de créer. De plus, le néant peut-il engendrer ? S’il le fait, c’est qu’il n’est pas néant.

Dieu est immanent. Il vit en toutes choses. Il est l’univers en même temps qu’il est hors de l’univers. C’est pourquoi l’univers est beau et nous tire des larmes de joie. C’est aussi pourquoi chaque être est unique, homme, animal, plante, voire planète et constellation. Mais pour le voir, il faut s’éduquer par expérience personnelle, retirer ses lunettes et se laisser réjouir par la vie.

"Prendre conscience de notre être véritable, c'est réaliser le sens de notre vie en relation avec le cosmos tout entier, c'est nous identifier à la divinité qui pénètre toute vie, qui est derrière chaque pensée que nous avons, chaque forme que nous voyons, chaque fleur que nous rencontrons."

Ma Anandamayi

Dieu est personnifiant. Il nous entraîne à chercher toujours plus en nous, à nous personnifier. Il facilite ainsi le passage d’une idée abstraite de la nature humaine (l’homme est matière et pense par hasard) à l’idée de la personne humaine tendant à devenir personne divine (l’homme est esprit avec un corps matériel). Mieux, Saint Irénée n’affirme-t-il pas que Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ? Cette personnalisation est l’œuvre de la vie d’un homme, chacun à sa manière. C’est ce que les orientaux appelle la réalisation de soi, bien que l’on ne se réalise jamais complètement, sauf peut-être (qui sait ?) au moment ultime de la mort. Mais seuls ceux qui sont de l’autre côté peuvent le savoir.

Dieu est celui qui est, plus nous-même que nous. Enfin, certains entrent en relation avec Dieu et font l’expérience de Dieu en tant que personne. Comment ? Seuls ceux qui en ont fait l’expérience le savent et peuvent le dire.

" Lorsque l'âme est libérée du temps et de l'espace, le Père envoie son Fils dans l'âme."

Maître Eckhart

"On atteint la perfection de la connaissance lorsqu'on voit Dieu en chaque homme."

Ramakrisna

"Qui est Dieu ? Je ne puis penser à une réponse meilleure que; celui qui est. Rien n'est plus approprié à l'éternité qu'estDieu."

Saint Bernard

07:42 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dieu, religion, théologie, réalisation de soi |  Imprimer

Imprimer

19/04/2014

Adoramus te - Palestrina - The Stairwell Carollers, Otta

http://www.youtube.com/watch?v=u219h-Y1S1k&feature=re...

Le Christ se dépouilla de lui-même : traduction du verbe grec ekenosen qui signifie « se dépouiller, se vider, s’évider ». Idée d’un plein qui devient réceptacle, d’une forme qui, se suffisant à elle-même, se transforme pour n’avoir de signification que par ce qu’elle peut contenir.

Totalement dépouillé, évidé, le Christ épouse l’univers, le glorifie en se glorifiant, le rend divin. En lui, s’opère la réunion des contraires : l’univers et Dieu, la matière et l’Esprit.

07:36 Publié dans 62. Liturgie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique sacré, musique liturgique, résurrection |  Imprimer

Imprimer

18/04/2014

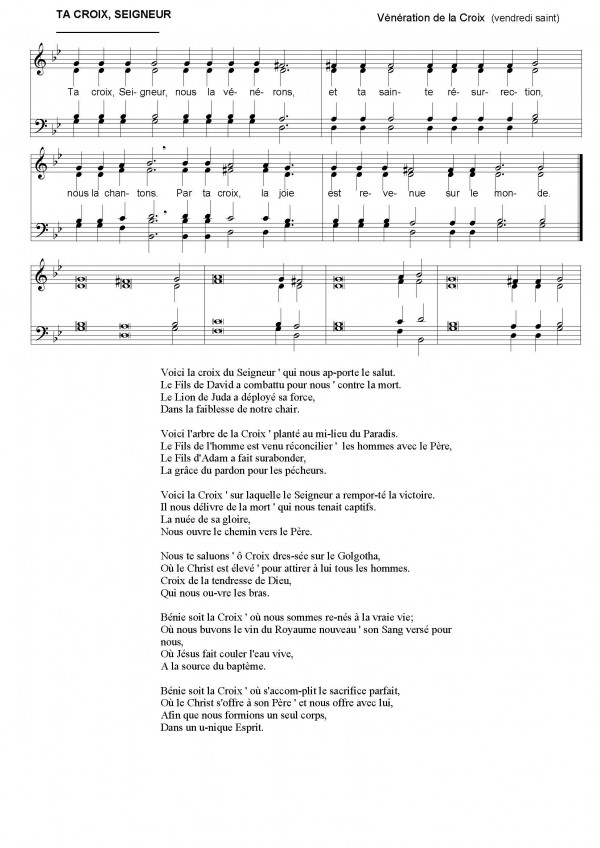

Ta croix, Seigneur

Chanter la croix du Christ, c'est prier :

07:18 Publié dans 62. Liturgie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : semaine sainte, religion, christianisme, résurrection, mort sur la croix |  Imprimer

Imprimer

17/04/2014

Il est fini le temps

Il est fini le temps où nous allions ensemble

Etroitement, contempler l’étendue verte

Des eaux glacées de l’étang sauvage

La brume se coulait en épaisses couches

Entre les arbrisseaux et les cris d’oiseaux

Jusqu’à pénétrer l’oreille d’un pâle son

Celui des troncs de bois s’entrechoquant

Était-ce le soir, ou à l’aurore, que nous nous regardions

Tu portais l’ombre pâle de tes jours maladifs

Et je caressais lentement ton visage

Jusqu’au dévoilement de ta seconde peau

Alors tu t’enflammais d’émerveillement

Tu parlais sans cesse de notre amour

Qui n’en finissait pas de vivre

Une glissade ininterrompue sur la surface de verre

J’aurais voulu courir jusqu’à l’horizon

Là où la cime des arbres rejoint le ciel

Et chanter le chant celte du fond des bois

Pour remettre en route l’étouffement du paysage

Je posais la main sur ton épaule

Je caressais la courbure tendre de ta nuque

Je m’approchais de ton parfum sacré

Embrassant ainsi la naissance du monde

© Loup Francart

07:01 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

16/04/2014

Place des Vosges

Avril ! Mais… Plein été ! Heureusement l’eau coule des fontaines et ce bruissement continu rafraîchi l’atmosphère. Peu de promeneurs vont et viennent. La plupart ne sont plus passants, mais hommes (ou femmes) à l’horizontal, au ras des pâquerettes, le plus souvent deux par deux, parfois trois ou quatre.

L’herbe est encore jeune, d’un vert tendre. Devant moi, une jeune femme, les bras nus, les mains croisées derrière la nuque, le ventre à l’air, le pull remonté sur les seins. Elle se caresse l’estomac, comme si le soleil méritait une attention sur cette partie du corps. Pas un nuage. Les promeneurs passent, leur veste, voire manteau, sur le bras comme un poids mort. Un père et son jeune fils s’assoient dans l’herbe. Ils dégustent une glace comme deux jumeaux attentifs à ne pas en perdre une miette. Une jeune fille traverse la pelouse d’un pas alerte, souple, coulant. Elle glisse sur l’herbe avec aisance et une certaine nonchalance malgré l’ampleur de ses foulées. Quelle belle mécanique elle développe.

Il me semble que tous se parlent par l’intermédiaire d’un téléphone portable. La main sur l’oreille ou l’écouteur dans les ouïes, ils parlent, ils parlent, consultent, jouent. Voient-ils les autres ? Peu leur importe ; ils communiquent, sans un regard pour leurs voisins. Le jardin est un réseau miniature fermé par une cage de Faraday que forment les grilles qui l’entourent.

L’ombre se déplace, empiète sur le coin d’herbe, obligeant à une migration progressive jusqu’au moment où l’on se lève, on prend ses affaires et on fait une dizaine de pas pour se rassoir épuisé derrière l’ombre qui poursuit sa course imperturbablement.

Comme elle est belle, d’une valeur sentimentale inestimable, cette humanité nonchalante, fondue au soleil, liquéfiée comme une motte de beurre parmi l’oseille dans la poêle qui chauffe. La chaleur brouille la vue, suscitant de légers tremblements lorsqu’on regarde au loin, dans les trous noirs des arcades. Une classe d’écoliers traverse le jardin, soulevant un nuage de poussière. Tout se trouble, tout devient gris, noire, sans forme. J’erre dans l’absolu. Oui, j’ai dû rester trop longtemps au soleil…

07:15 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : printemps, chaleur, été, société, homme, femme |  Imprimer

Imprimer

15/04/2014

Surréalisme 1

Délirant, mais imaginatif !

L’échappée au galop des chevaux passant dans le bassin…

Le cerveau à nu…

L’arbre entortillé poussant dans la maison…

On se laisse endormir les neurones jusqu’à trouver naturel l’ombre trouée du dalmatien…

On contemple la version surréaliste du passe muraille de Marcel Aimé qui peut aussi être un bas-relief se libérant… Et l’on sent une bouffée de chaleur qui envahit le corps et lui fait prendre la consistance de l’éther…

Les femmes rêvent de ce mari si passif qu’elle pourrait même le retourner en changeant de côté… Il faudrait cependant qu’il enlève son casque avant de s’installer dans son lit…

C’est un conte de fée sans parole qui vous laisse sans pensée.

07:40 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, surréalisme, photo |  Imprimer

Imprimer

14/04/2014

La danse de la Parisienne

Certaines femmes marchent comme les hommes, engoncées dans leurs pensées, pressées de préoccupations. D’autres, les vraies parisiennes, marchent avec l’élégance d’une danse au ralenti.

Le teint frais, poudré, pas trop, la poitrine haute, elles propulsent leur corps avec chatoiement sans toutefois vouloir être remarquée. Et, bien sûr, on les remarque. On les voit de loin, se déplaçant dans la foule des promeneurs, montées sur leurs échasses, les jambes longues, le bras plié, la main presque fermée, les ongles tournés vers le ciel, le sac au creux de la jointure du coude, l’autre bras balançant au rythme des pas, légèrement tourné vers l’extérieur. Elle se sourit à elle-même, ne prêtant attention à personne, heureuse, volant sur le pavé, pas trop haut pour ne pas se faire dévisager. Elle danse imperceptiblement. Ce n’est pas une danse sautante, mais plutôt une sorte de valse en ligne droite, un ballet rectiligne qu’elle conduit seule, en douceur, avec une sûreté extraordinaire, comme l’envol d’un faisan vénéré qui sort du bois et monte dans les airs avec lenteur et magnificence. Elle passe devant vous, ne vous voit pas, absorbée par son apparence, inconsciente de l’atmosphère qu’elle délivre. Elle poursuit sa route, indifférente aux regards, poupée fragile dans la broyeuse de passants. « Roule ta caisse, ma fille, et vis ta vie ! », entendez-vous derrière vous.

avec chatoiement sans toutefois vouloir être remarquée. Et, bien sûr, on les remarque. On les voit de loin, se déplaçant dans la foule des promeneurs, montées sur leurs échasses, les jambes longues, le bras plié, la main presque fermée, les ongles tournés vers le ciel, le sac au creux de la jointure du coude, l’autre bras balançant au rythme des pas, légèrement tourné vers l’extérieur. Elle se sourit à elle-même, ne prêtant attention à personne, heureuse, volant sur le pavé, pas trop haut pour ne pas se faire dévisager. Elle danse imperceptiblement. Ce n’est pas une danse sautante, mais plutôt une sorte de valse en ligne droite, un ballet rectiligne qu’elle conduit seule, en douceur, avec une sûreté extraordinaire, comme l’envol d’un faisan vénéré qui sort du bois et monte dans les airs avec lenteur et magnificence. Elle passe devant vous, ne vous voit pas, absorbée par son apparence, inconsciente de l’atmosphère qu’elle délivre. Elle poursuit sa route, indifférente aux regards, poupée fragile dans la broyeuse de passants. « Roule ta caisse, ma fille, et vis ta vie ! », entendez-vous derrière vous.

Oui, c’est une parisienne, une vraie, réelle comme la luxueuse Mercédès qui passe lentement devant elle. Tiens ! Elles s’arrêtent l’une et l’autre, se reconnaissent, se regardent, puis s’écartent avec majesté, chacune marchant vers son destin.

D’autres apparaissent plus sages ou plutôt moins sûres d’elles. Plus classiques, elles errent également parmi la foule, mais on ne les remarque pas. Il n’empêche. Elles sont également remarquables. Plus libres dans leurs mouvements, plus simplement décontractées, elles n’en restent pas moins aériennes, comme une libellule se promenant au-dessus de l’eau et se posant parfois auprès d’un magasin non pour se regarder dans la glace, mais pour s’occuper les yeux et les emplir de belles choses. Ces femmes-là sont cependant plus rares. Il faut quasiment être princesse pour se déplacer avec autant d’aisance, la courroie du sac entre les deux seins. Quel naturel ou quel apprentissage. Danse-t-elle ? Oui, bien sûr, un lent tango discret, presqu’invisible, en hommage à la vie, qui l’entraîne elle ne sait où, avec ferveur.

D’autres apparaissent plus sages ou plutôt moins sûres d’elles. Plus classiques, elles errent également parmi la foule, mais on ne les remarque pas. Il n’empêche. Elles sont également remarquables. Plus libres dans leurs mouvements, plus simplement décontractées, elles n’en restent pas moins aériennes, comme une libellule se promenant au-dessus de l’eau et se posant parfois auprès d’un magasin non pour se regarder dans la glace, mais pour s’occuper les yeux et les emplir de belles choses. Ces femmes-là sont cependant plus rares. Il faut quasiment être princesse pour se déplacer avec autant d’aisance, la courroie du sac entre les deux seins. Quel naturel ou quel apprentissage. Danse-t-elle ? Oui, bien sûr, un lent tango discret, presqu’invisible, en hommage à la vie, qui l’entraîne elle ne sait où, avec ferveur.

07:14 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, paris |  Imprimer

Imprimer

13/04/2014

Le parc Monceau

Ce parc immense aux longs bras déliés

De feuillages enchevêtrés et vert pâle

Ouvre ses allées aux passants à pas menus

Il est midi bien que le soleil ne soit pas au zénith

Une légère brume encombre encore ses pelouses

Les mères passent, poussant leur landau

Où repose, les yeux fermés, l’enfant chéri

Un homme, assis, revêtu d’un manteau noir

Mange à pleine fourchette dans un pot cartonné

Jusqu’à quelle errance des ventres peut-on aller !

Les enfants des écoles ne sont pas là. Que des adultes

Assis ou couchés dans l’herbe grasse des parterres

Parlant, dormant, grignotant, seul ou en groupe

Et douze petits coups résonnent, imperceptiblement

Perdus dans le brouhaha incessant de la circulation

L’heure avance. Voici les enfants enfiévrés

Courant sous les frondaisons en gestes étirés

La vie dans l’instant, pas une seconde en place

Tiens, un kangourou ! L’homme court en hauteur

Il n’avance pratiquement pas. Il monte

Il descend, au rythme sautillant de ses pas. Où va-t-il ainsi ?

Le ciel bleu gris, ouaté, s’abaisse jusqu’au sol

De maigres rayons émergent, blancs comme le feu

Ferme les yeux, que la machine à laver les idées

Ronronne autour de toi. Tu n’es plus là

Englouti dans ce trou béant de verdure

Au milieu des immeubles, sentinelles impitoyables

Ton fantôme erre dans les feuillages, la poussière et le soleil

© Loup Francart

07:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

12/04/2014

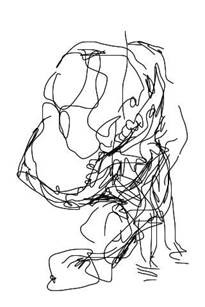

Bertrand Flachot, photographe et dessinateur

Bertrand Flachot ne se contente pas de prendre de bonnes photos, il les "enrêve" de barbe à papa et les transforme en paysage magnifique et évocateur qui prolonge la réalité au-delà de l’espace stricte de la photo elle-même.

Oui, ce sont bien des photos, soignées et enjolivées de traits brouillons et sans forme qui leur donnent un air d’irréel plein de charme.

Il élabore ainsi des séries : arborescences, sédiments, diffractions, involutions, qu’il compose avec patience, acharnement, jusque dans la galerie en débordant sur les murs. Il a dû, enfant, être le champion du gribouillage, et cela lui a réussi, car c’est un artiste et non un communicateur qui cherche à en mettre plein la vue.

Voici ces cahiers de dessin : des cartes du temps et de l’espace, trace de l’homme dans l’éternité. Oui, c’est beau de simplicité et d’innocence.

La montagne vient à lui, s’insère dans la maison, se fond entre les murs, imprégnant l’atmosphère de paysages obsédants et de neurones qui pénètrent la conscience. Est-ce une photo, un dessin, un rêve, une réalité flou. On ne sait et peu importe. Ce qui compte, c’est l’impression que le sujet procure à celui qui le regarde.

Même l’humain est sujet d’étonnement frisotté d’un romantisme délicat :

Allez voir cet artiste étonnant à la Galerie Felli, 127 rue Vieille du Temple 75003 Paris. Vous ne perdrez pas votre temps et en découvrirez un autre !

07:33 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : dessin, photographie, impression, rêve, beauté |  Imprimer

Imprimer

11/04/2014

Musée de la sculpture en plein air, le long de la Seine (1)

En passant à hauteur du Jardin des Plantes, le long de la Seine, je vis de nombreuses sculptures entre rue et eau, dressant fièrement leurs pleins sur un ciel mitigé. « Jardin Tino Rossi » nous dit une pancarte à l’entrée.

Conçu par l'architecte Daniel Badani, il a été inauguré en 1980 à l'initiative de la Ville de Paris. Une trentaine de sculptures contemporaines sont ainsi librement offertes à l'admiration du public, nuit et jour (il vaut mieux y aller le jour).

Mais ce jardin a d’autres destinations. J’y ai également vu et entendu des musiciens, guitaristes, accordéonistes et même des gens qui dansaient sur les bords du fleuve dans cette demi-coupe offerte aux vagues des bateaux mouches.

Un champignon découpé, au cœur mis à nu, qui recèle sa nostalgie au pied de la faculté. C’est une sculpture d’Aglae Liberaki en pierre de lavaux à grain.

Autre curiosité, cet éléphant à deux trompes, inquiet, en tentative de séduction. Est-ce beau? Je ne sais. On dirait un vieil arrosoir délaissé au bord d’une marche. « Hydrorrhage » (peut-être, mais pourquoi un h de plus), de Jean-Robert Ipousteguy 1975.

Et là des grottes à ciel ouvert, cavernes fabuleuses pour fourmis en mal de lumière. Peut-être le pays des Dogons ? Réalisé par Etienne Martin 1958.

« La grande fenêtre » d’Augustin Cardenas, 1974. Cherche-t-elle à enjamber la Seine ou contemple-t-elle, disloquée, les navires qui passent, lents et poussifs, sur l’eau morte.

07:31 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sulpture, modernisme, art moderne, paris |  Imprimer

Imprimer

10/04/2014

La marche des hommes

De même que chaque homme est unique, chacun marche à sa manière, quasiment unique. Je ne l’avais jusqu’à présent pas remarqué vraiment.

Hier matin, rentrant chez moi tranquillement, arrêté à un feu rouge, je regardais passer les badauds. Je vis un homme se déplacer sur le trottoir d’en face et me dis : « Tiens, quelle curieuse manière de marcher ! » Il avançait courbé vers l’avant comme s’il faisait face à un vent de force 5. Il n’avançait pas vite, mais il avait besoin de porte son poids vers l’avant pour pouvoir commencer à faire fonctionner ses jambes. Lorsqu’il s’arrêtait, il reportait son poids à la verticale comme tout un chacun. On savait le moment où il repartait. Il prenait l’attitude du coureur de 100m, avançait sa tête exagérément, laquelle entraînait le haut du corps jusqu’au moment où une jambe avançait automatiquement pour l’empêcher de tomber. Lorsqu’elle était en route, sa démarche était normale, sans à-coups, déroulant sa propagation avec raison. Mais comme était étrange cette attitude de pêcheur de crevettes pendant les grandes marées sous un vent de tempête.

Je reportais alors mes regards sur d’autres hommes cheminant sur le trottoir. Je souris, éberlué. Pas un ne marchait de la même manière. Tiens, regarde ce jeune homme. A chaque pas, il laisse tomber l’épaule opposé de quelques centimètres, puis la relève avant de laisser tomber l’autre en avançant la jambe opposée. C’est presqu’imperceptible, mais une fois qu’on l’a vu on ne peut s’empêcher de penser à un hochet à la surface de l’eau. Quelques mètres plus loin, je ne fus pas surpris de constater que l’inverse se produit également. Au lieu d’abaisser et de monter les épaules au rythme de sa marche, un autre badaud avance exagérément, et à tour de rôle, ses épaules vers l’avant, toujours au rythme de sa marche. Ah, mais bien sûr, c’est différent. Ce n’est plus l’épaule opposée qui fonctionne différemment. Cette fois, c’est l’épaule du côté du pied qui elle-même se porte avec vigueur vers l’avant comme pour aider la machine à fonctionner. Ce n’est cependant pas la démarche du baroudeur qui lui joue du buste et fait peur aux petits enfants. Ce n’est pas non plus la démarche de l’homme efféminé qui raccourcit volontairement ses pas, ce qui entraîne une symétrie obligatoire des épaules et ce mouvement non naturel, pointu et verglacé des clavicules. Non, c’est un tic imperceptible au premier regard, mais que l’on ne peut s’empêcher de contempler dès qu’on l’a remarqué.

Je m’amusais ainsi en cherchant l’erreur. Certes, tous les hommes ne sont pas remarquables dans leur démarche. Une bonne partie d’entre eux ne prête pas à redire. On n’y prend pas garde. Ils glissent le long des murs sans retenir l’attention. Ce ne sont même pas des fantômes. Non, ce sont les hommes normaux. Mais ils sont tellement normaux qu’on ne les remarque pas. Vous me direz qu’il existe d’autre manière de se faire remarquer qu’une démarche insolite. Oui, c’est certain. Mais ce jour-là, à cette heure-ci, c’était cela qui m’intéressait : comment fonctionne la carcasse du bipède qui marche dans la rue ?

Il est assez rare de voir des hommes dont les pieds se portent vers l’intérieur. Le mâle est stable par nature, c’est-à-dire projette ses pieds vers l’avant avec un léger angle du talon aux doigts de pied d’une vingtaine de degrés. Moins généralement, mais fréquemment, il attaque fortement le sol avec sûreté et même détermination. Vous allez voir ce que vous allez voir, affiche-t-il. Homme volontaire, prêt à affronter la vie à pleines dents jusqu’à ce qu’il s’en casse une en montant un trottoir.

Ce modèle perd cependant du terrain. La mode est à la nonchalance. On affiche une attitude j’m’en foutiste en conformité avec l’habillement : cravate dans la poche s’il en a une, chemise qui sort du pantalon dans le dos, voire slip, noir bien sûr, qui couvre encore chaque centimètre de peau (cela sera-t-il ainsi dans quelques années ?), baskets aux lacets dénoués rentrés entre le haut du pied et le tissu (mais est-ce du tissu ?) de la chaussure. La démarche est molle, fatiguée d’une journée qui commence à peine et qui s’annonce, à coup sûr, longue et peu exaltante. Ces jeunes hommes se reposent assez vite assis le long du trottoir, le haut du corps appuyé sur les murs sales, discutant avidement ou plutôt s’envoyant des invectives à voix forte ou encore riant fortement sans raison. Ils se font remarquer et c’est la seule forme de communication qu’ils connaissent, à l’imitation du comportement savant de l’Internaute en mal de reconnaissance.

Je ne ferai pas l’injure aux lecteurs d’une analyse psychologique de ces démarches et de bien d’autres. Cette analyse confine vite à la moquerie alors que ce passage soudain de l’inattention à la surprise d’un regard pointu est du domaine de l’impression. Et celle-ci prête à sourire, par pure poésie. Vous contemplez en rêve les humains en marche, ils glissent sur les trottoirs avec leurs petits tics gentils et vous font monter des bouffées d’amour pour cette humanité si drôle.

Mais… au fait… Je n’ai pas parlé des femmes, ni même regardé comment elles marchent. Ce sera probablement pour une autre fois. Et il y aura aussi beaucoup à dire !

07:20 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, homme, attitude, comportement, ville |  Imprimer

Imprimer

09/04/2014

Faut-il sacrifier aux rites ?

Faut-il sacrifier aux rites ?

L’encens s’écoule en volutes

Les chasubles s’ébrouent

La parole envoûte les sens…

Une confusion décourageante

S’empare des corps et des esprits

Ombre et lumière

Foi et raison

Sincérité et habitude...

Enferme-toi en toi-même

Délivre-toi de cette pesanteur

Balaie la poussière de tes pensées

Et danse sur la flamme

Rougeoyante et tenace

De l’expérience inconnue…

Les charbons ardents

De l’indécision t’enchaînent ?

Fais sauter le cadenas

Et gambade librement

Dans l’éclaircie qui vient…

Que le corps est léger

Lorsque l’œil se regarde

Et ne voit que l’espace

Qui monte tel un ballon

Entre les gouttes de souvenir…

Enfant j’aimais entendre

Les voix mâles des hommes

Au fond du chœur, en écho

Aux voix grêles des femmes

Et d’une assemblée bigarrée

Et le prêtre délivrait

Du haut de la chaire

La parole sacrée et bienfaisante:

« Paix sur la terre »

Mais y a-t-il des hommes de bonne volonté

Des hommes libres et consentants

Le cœur ouvert et l’âme vierge ?

Les gestes séculaires rassurent

Ils plongent dans le rituel

Et délivre la conscience

Des choix qui restent à faire

Et qui se renouvellent

Instant après instant

Une goutte d’encens

Sur la lame brûlante

Du couperet du temps…

La chute… percutante !

A terre les anges l’enlevèrent

Il monta droit aux cieux

Ses lunettes terrestres tombèrent

Mes amis, quel adieu !

Ici ne reste que le poids

Des souvenirs d’un être

En recherche de soi

Et d’un applaudimètre !

© Loup Francart

07:45 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poéssie, littérature |  Imprimer

Imprimer

08/04/2014

Est-ce vrai ?

Cette photo (rephotographiée) se trouvait au 104 (Le CENTQUATRE-PARIS, 5 rue Curial 75019 Paris). Je ne me souviens pas quelles explications étaient données, mais elle me fit rêver.

Pierre était un grand marcheur. Il adorait sortir en fin d’après-midi de son appartement, après s’être réconforté d’un sandwich et d’un verre de bière au retour du travail. C’était sa récompense d’une journée bien remplie. Peu lui importait qu’il pleuve, qu’il y ait du soleil ou même qu’il neige. Il partait et visitait la ville, jour après jour, jusqu’à en connaître les moindres détails. Il avait bien sûr exploré les nombreuses caves qui communiquaient entre elles par des tunnels et qui débouchaient sur d’immenses salles avec d’énormes piliers. Elles avaient été creusées quand il y avait eu, au XIXème siècle, un besoin important de pierres pour construire les immeubles. La pierre de gypse y était également exploitée, emplissant ces grottes artificielles d’une épaisse couche de poussière blanchâtre dans laquelle les pas s’enfonçaient. Il aimait marcher sans bruit dans ces couloirs sans fin, découvrant de nouvelles excavations, des blocs taillés et jamais extraits et même, au coin d’un tournant, de petites sculptures anodines faites par un carrier en mal de création. Il lui arrivait également d’explorer les toits de la ville. Il montait les escaliers d’un immeuble jusqu’à l’accès au toit par une lucarne qui s’ouvrait sur le ciel. De là, il marchait pendant des heures, montant ou descendant des échelles, sautant parfois une ruelle étroite pour poursuivre dans un autre quartier sans jamais remettre les pieds à terre. Il explorait aussi les jardins, petits ou grands. On y trouve toujours des coins inconnus, insoupçonnés du grand public que seuls les employés municipaux utilisent pour se reposer, boire un coup ou même faire une petite sieste après le repas.

Mais ce jour-là il marchait le long des trottoirs, dans les rues fraiches, mais pas trop, d’une soirée de mai. Rien ne semblait vouloir apporter une surprise dans cette flânerie sans but, dans le simple plaisir de sentir ses jambes aller et venir comme un métronome bien réglé. Le temps était nuageux, mais sans trop. Les personnes qu’il croisait parlaient entre elles ou se pressaient de rentrer dans leurs appartements. Aucun signe d’insolite ou de nouveauté n’apparaissait dans cette promenade tardive. Il lui restait deux heures avant que le soleil ne se couche et il se laissait aller en songeant à sa journée. Arrivé au bout de la rue qu’il suivait, dans une de ces carrefours assez rares en forme de T, il prit à gauche sans attention particulière. Le paysage changea subitement. Il se trouvait au bord d’un parc, voire même d’une campagne implantée dans la ville, dans une rue montant légèrement et dominée par une colline. Il y avait peu de passants, mais ceux vaquaient à leurs occupations sans souci. Tout était naturel. Il croisa un jeune garçon chaussé de patins à roulettes qui descendait en se laissant glisser. Au loin quelques personnes devisant suivaient le trottoir. Ils rentraient du travail. Une voiture descendait de la rue, à allure modérée, le conducteur un coude sur sa vitre ouverte, écoutant une musique pas trop bruyante, respirant l’air du soir. Rien ne semblait vraiment différent jusqu’à ce qu’il s’aperçut que les maisons n’étaient que des façades, droites, minces, raides, qui montaient dans le ciel et semblaient tenir debout par miracle. Derrière la porte d’entrée rien que la campagne, une grande prairie fauchée, verte, dans laquelle on avait envie de se coucher et de flemmarder. Quelle drôle de rue pensa-t-il sans encore comprendre l’illogisme de cette architecture urbaine. Il continuait à avancer de son pas entraîné, montant vers le jardin, heureux d’avoir découvert un nouveau havre de paix qu’il pourrait explorer plusieurs jours de suite. Certaines façades semblaient des logements, mais toutes les fenêtres étaient fermées et vides d’habitants. D’autres semnlaient plutôt des bâtiments techniques, voire même des sortes de petites usines. Aucun personnel ne se montrait, mais tout semblait normal, conforme à l’heure tardive, après la sortie des bureaux. Il fut cependant frappé par le silence qui régnait dans cette partie de la ville. Les sons étaient étouffés, la voiture passa près de lui avec un très léger ronronnement, pas de cris d’enfants, pas de ce brouhaha urbain qui est le lot de toute les cités. Un calme ouaté, comme le ralenti d’une musique que l’on devine, mais que l’on n’entend pas encore. Il continuait à monter vers la colline, pas à pas, avec cette démarche habituée au grand trajet, comme un automate bien réglé, sûr de lui, à l’aise dans ce paysage nouveau qui ne l’inquiétait pas encore. Passant devant une façade, il poussa la porte d’entrée. Elle s’ouvrit avec d’un maigre grincement. Elle donnait sur une petite entrée, avec un escalier et même un ascenseur. Montant quelques marches, puis un étage, il regarda par la fenêtre. Du vert, de l’herbe, de la terre, un chat marchant sur la pelouse. Il monta encore un étage et soudainement fut frappé par l’absence de portes sur chaque palier. Un arrêt dans la montée de l’escalier, une fenêtre ouverte sur cette campagne urbaine, rien d’autre. Il redescendit dans une demi-obscurité et regagna la porte d’entrée. Rien ne semblait anormal. Il la tira et se trouva à nouveau dans la même rue comme s’il sortait de chez un ami après avoir devisé et bu un verre. Mais il n’y avait rien qu’un vide caché, inaccessible et oppressant.

Il se sentit brusquement fatigué. Il ne parvenait plus à respirer correctement et avançait avec peine. La montée devenait plus raide, plus laborieuse. Les maisons semblaient se pencher vers la rue, laissant voir leur arrière nu, vide, ouvert sur les parterres. Il eut un léger malaise. Il ne comprenait plus cette irruption dans un quartier inconnu, dans lequel les maisons n’étaient que des façades, les piétons des spectres. Même l’herbe lui semblait trop vertes, les trottoirs trop macadamisés, les lampadaires allumées trop étincelants, les arbres de la colline trop jaunies alors que l’on était au printemps. Etait-il tombé dans une faille du temps ? Il se souvint avoir lu une telle histoire, un déni de réalité faisant irruption dans le cours habituel des événements sans crier gare. Il dut s’assoir par terre, sur la marche d’une porte, le visage transpirant. Il ouvrit son blouson, respira fortement, puis ferma les yeux et s’endormit. La ville autour de lui continuait à vivre, au ralenti certes, mais rien ne semblait extravagant, ni même objet de curiosité pour les quelques promeneurs de cette soirée de mai.

06:38 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, insolite, promenade, marche, anormal |  Imprimer

Imprimer

06/04/2014

La montée en puissance des superhéros

Metronews du mercredi 26 mars consacre sa page culturelle aux superhéros. Ils envahissent l’imaginaire des enfants, adolescents et même jeunes hommes, voire hommes mûrs. Qu’est-ce qu’un superhéros ? C’est avant tout un américain qui s’est emparé de la planète des enfants et adolescents par l’intermédiaire du web. Mais le mythe du superhéros existait déjà avant même la naissance de la nation américaine. Déjà les Grecs rêvaient de héros sublimes comme Hercule ou les Bretons avec Arthur et même les Français avec Roland. En fait chaque civilisation a besoin de se construire son ou ses superhéros. Celui-ci possède des super-pouvoirs, un peu comme les fées ou les sorcières de notre enfance. Il a une force extraordinaire ou une vitesse fulgurante ou encore il vole dans l’espace et surgit sans crier gare (Batman). Certains se contentent de posséder un équipement hors du commun qui leur donne ces pouvoirs, tels l’anneau de Green Lantern ou l’armure d’Iron Man. Tous sont revêtus d’un costume particulier qui les singularise des personnes normales. Mais surtout le superhéros, au-delà de ses pouvoirs, a des intentions qui le distinguent de tous les autres hommes d’action. Il est justicier et cette particularité est le plus souvent inconnue de ses concitoyens. Il possède donc une double identité. C’est le cas de Zorro bien qu’il ne possède pas de super-pouvoirs. Le superhéros, c’est Dieu dans l’imaginaire enfantin, celui qui à l’école défend le faible face au fort. Il résout les problèmes de la vie ordinaire et disparaît dans une poussière de poudre d’or. Il permet l’évasion de ce monde où tout est difficile.

force extraordinaire ou une vitesse fulgurante ou encore il vole dans l’espace et surgit sans crier gare (Batman). Certains se contentent de posséder un équipement hors du commun qui leur donne ces pouvoirs, tels l’anneau de Green Lantern ou l’armure d’Iron Man. Tous sont revêtus d’un costume particulier qui les singularise des personnes normales. Mais surtout le superhéros, au-delà de ses pouvoirs, a des intentions qui le distinguent de tous les autres hommes d’action. Il est justicier et cette particularité est le plus souvent inconnue de ses concitoyens. Il possède donc une double identité. C’est le cas de Zorro bien qu’il ne possède pas de super-pouvoirs. Le superhéros, c’est Dieu dans l’imaginaire enfantin, celui qui à l’école défend le faible face au fort. Il résout les problèmes de la vie ordinaire et disparaît dans une poussière de poudre d’or. Il permet l’évasion de ce monde où tout est difficile.

L’irruption du web, la mondialisation ont renforcé le mythe et ce mythe fait gagner beaucoup d’argent. Le livre d’abord, puis la bande dessinée et le cinéma, et maintenant les consoles de jeu et Internet véhiculent ce rêve et lui donnent de la consistance. Captain America (un patriote qui lutte contre les nazis), Batman, Iron Man surclassent largement Tarzan ou Zorro, même si LeBron James, le basketteur, comme Zorro, n’a pas de pouvoir particulier. Il saute plus haut, lance plus loin et vise mieux que les autres joueurs.

Dorénavant, l’homme ordinaire s’habille en superhéros pour accomplir des tâches normales telles que le nettoyage d’un lieu abandonné, le sauvetage d’un animal rare ou tout autre événement qui le fait sortir de l’ordinaire. Il y a aussi des superhéros dans la vraie vie, tel Phoenix Jones à Seattle qui seconde les policiers et arrête les criminels. Même les politiques s’y mettent : Antans Mockus, politique colombien, revêt parfois dans ses meetings le costume de Super-Citoyen.

Mais pourquoi cette mode qui transforme homme ou femme en justicier ?

Notons d’abord que notre société ne met guère en évidence de vrais superhéros. Nos médias ont plutôt tendance à nous montrer de vrais supervoyous, crapules, faussaires, tricheurs quels que soit le milieu d’où ils sortent : gangs, mafias, politiques, financiers, médecins, promoteurs, etc. Le public a besoin de sortir de ce monde que l’on veut à tout prix nous faire endosser. Comme l’idée de sainteté n’est plus d’actualité, mais que l’idée de bien subsiste, les superhéros l’incarnent. Mais comme notre époque est ambiguë, ils dépassent notre impuissance et satisfont également notre envie de dominer.

Et pourtant, comme le dit Iris, 10 ans : « j’aimerais aussi mettre en avant tous ceux qu’on ne voit jamais. » Le monde est plein de gens remarquables et jamais remarqués. Les superhéros sont le produit de la communication qui fabrique une réalité imaginaire. Ouvrons les yeux, regardons autour de nous, nombreuses sont les personnes héroïques qui ressemblent à vous et moi.

07:30 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, cinéma, littérature, bande dessinée |  Imprimer

Imprimer

05/04/2014

Le poète fou

Cette nuit lui vint une idée farfelue. Comment faire côtoyer l’ensemble de règles concrètes et rationnelles devant régir la production poétique avec la réflexion esthétique c’est-à-dire la perception de la beauté ? C’est toute l’évolution poétique des XVIIIème et XIXème siècles. En effet, soit le poète met l’accent sur la règle et avant tout sur la rime, soit il écrit en vers libre et recherche les images plutôt que la forme. Comme il laissait encore errer sa pensée, et c’était bien normal en raison de l’heure, lui vint cette idée stupide : la rime est toujours à la fin de deux ou plusieurs vers, pourquoi n’y a-t-il pas de rime en début de vers ? Serait-ce plus choquant d’établir la musique des mots d’emblée plutôt que de la noyer dans le brouhaha de l’expression ? En musique, le plus souvent, la mélodie est exprimée de prime abord, puis modifiée au fur et à mesure du développement du génie du compositeur. Elle est courte, simple et donne la mesure de celui-ci.

Alors, essayons-nous à ces rimes à l’envers ! Il note d’abord que c’est plus simple à faire : lorsque la rime ne vient pas, il suffit d’ouvrir le dictionnaire pour trouver de nombreux mots qui commence par les mêmes sons : ainsi le mot abeille, poétique en soi, rimerait avec abécédaire, aberrance ou même abêtissant. L’image créée par la conjonction des deux termes manque certes d’attrait, mais on peut trouver mieux : loup, louvoyer, loufoque, louper, louer, louange, loupe, etc. En tentant de vérifier cette évidence de rime à l’envers, il en vint à chercher une strophe.

Il lui apparut aussitôt que ce n’était pas aussi simple que cela, parce que la plupart des phrases commence par un article : un, le, la, des, etc. Leur suppression laisse une impression bizarre sur la langue, comme un petit caillou dans un plat de lentilles. Il est certes possible de commencer par un verbe et d’en faire des injonctions telles que sautez… chantez…, mais cela limite déjà singulièrement l’usage de la langue française. Il aussi possible de commencer par un adjectif : lumineux était le soleil du matin. C’est une forme poétique assez courante, alors pourquoi pas ? On peut même aborder un vers par un nom : Crépuscule combien de poètes exploitent ton nom ! Mais tous ces subterfuges ne sont que des tromperies de langage. Comment parler d’images évocatrices en n’utilisant que ces formes désuètes ?

Pacte tenu un jour

Pactole assuré toujours !

Ah oui ! C’est une forme de langage qui convient bien au proverbe. Le vers frappe, mais s’agit-il d’une image poétique ? C’est moins sûr.

Il est encore possible de compliquer un peu cette réflexion. Un rime au début et à la fin d’un vers. Cela nécessite une gymnastique plus périlleuse, mais combien plus captivante :

Glauque est l’océan

Global le mécréant

Mais on reste dans le proverbe maquillé ou dans l’injonction désordonnée.

Là-dessus, il endossa le vêtement du sommeil

Lapidaire, il s’endormit en rêvant à l’abeille

© Loup Francart

07:27 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, littérature, art |  Imprimer

Imprimer

04/04/2014

Jean Feugereux, dit Jean de Beauce

Qui connaît jean Feugereux ? Peu de gens. Moi non plus. J’ai retrouvé dans ma bibliothèque un petit livre appelé J. Feugereux aux éditions Alphonse-Marré, acheté dans une brocante un jour de promenade.

Ce fut l’éblouissement. Ce peintre possédait une maîtrise extraordinaire de la couleur. Il peignait la Beauce, mais une Beauce qu’on ne voit pas, qu’on ne devine même pas, environnée d’or et de feu. Une Beauce pesante de sa terre, mais transfigurée par le regard du peintre :

Alors j’ai cherché à faire sa connaissance. Je n’ai malheureusement trouvé que des descriptions de sa vie et des événements qui l’ont accompagné. Rien pratiquement sur sa peinture, sur son art. Pourquoi peignait-il les paysages de Beauce ainsi ? D’où lui venait cette vision enflammée des soirs d’été.

On entend la musique en regardant ses tableaux, une musique éclatante et discrète, faite de chatoiement, une symphonie de Beethoven, un hymne à la joie. Quelle merveille de luminosité, de mariage des couleurs, de gestes des épis ployés par le vent, de contraste léger entre l’immédiat et le durable du fond.

On a envie de plonger dans ces paysages, de se laisser engloutir dans ces couleurs pour ne plus penser et n’avoir que la sensation du soleil, du vent, de l’espace et de la terre.

Là une véritable évasion dans un ciel qui n’existe pas réellement, mais qui ouvre le regard et lui donne une dimension sinueuse, un glissement dans une espace vierge et plein.

Oui, jean Feugereux était un véritable artiste. Fils de paysan, mais dont la famille maternelle était musicienne, il n’a pratiquement jamais quitté la Beauce, sauf pour la Bretagne, dans laquelle il retrouvait la même luminosité.

« Pour peindre la Beauce, il ne suffit pas d’être un artiste confirmé, il faut encore, et surtout être un visionnaire, capable de percevoir, au-delà du visible, ou tout au moins, de suggérer, au-delà de l’horizon lointain, l’infini dans lequel se confondent le ciel et la terre et où commence le mystère de l’infini. » (René Gobillot, dans J.Feugreux, Editions Alphonse-Marré, 1985)

07:25 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, paysage, lumière, couleurs, dessins, aquarelle |  Imprimer

Imprimer

03/04/2014

Le feu

Le feu... Mais cubiste ! Il oscille à droite. Ce n'est qu'une illusion.

07:35 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, cubisme, optique art |  Imprimer

Imprimer

02/04/2014

Jusqu’où peut-on aller ?

Jusqu’où peut-on aller lorsqu’au matin, dès le lever du jour, on part calmement faire un tour en bicyclette. Une envie soudaine d’air frais, de dégourdissement des muscles, de dénaturation des neurones. C’est décidé, on part sans savoir où l’on va, mais on y va. Il faut d’abord délivrer l’engin de ses nombreux liens qui bloquent les roues, attachent le cadre au support choisi pour sa solidité et empêchent toute prise de possession hasardeuse. On est parti, petitement au départ, car cela monte et les jambes ne sont pas chaudes, simplement prêtes à se dégourdir.

Peu de voitures, des camions sans doute et des bus. Ding, ding… je ne l’ai pas entendu arriver. Les conducteurs ont pris l’habitude d’avertir gentiment d’un petit coup de cloche. Ce n’est un repas servi. Juste un petit rappel : cette voie n’est pas la vôtre et je suis plus gros ! Bien sûr, on sursaute lorsqu’on ne s’y attend pas. Le conducteur fait un petit signe : « Je vous ai surpris, n’est pas ? » Mais il s’arrête à la prochaine station et on peut reprendre l’avantage. Une piste cyclable se profile. On est parti le long du canal de l’Ourcq, ni montée, ni descente. Le profil plat tranche avec les immeubles de plus en plus hauts, puis qui diminuent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Paris. On ne peut dire que le paysage est beau. Il est même quelque peu affligeant. Poussière, déchets, tags, trous dans la chaussée, un paysage de banlieue sans charme, mais à l’atmosphère si irréelle qu’elle laisse l’étranger sans voix.

Quelle liberté ! Plus de bruit, plus de voitures, mais des trains, un métro et un RER. Est-ce vraiment une piste cyclable ? Ne dirait-on pas une piste à chars ? Ah, ce sont les racines qui la gangrènent. Des serpents jonchent la route, l’enlacent par en-dessous. Heureusement les pneus s’amollissent à l’approche pour reprendre leur air gaillard une fois passée la grosse ficelle. Lorsque le chemin est bon, on pousse le vice jusqu’à se laisser guider par l’équilibre. On lâche les mains, on porte le corps en arrière et on appuie avec aisance sur les pédales. Cela repose le haut du corps. On croise de temps à autre d’autres cyclistes, d’une race fort différente. Nombreux sont ceux qui arborent un maillot rutilant de rouge, jaune, vert et noir, un bariolage de publicité. Ils portent des collants également participatifs et un casque pointu pour mieux fendre l’air (vous savez, un port à la manière des bérets basques). Ils vous doublent le nez sur le guidon, ils ne profitent pas du paysage qui, même s’il n’a rien d’extraordinaire, vaut parfois quelques coups d’œil. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui roulent vers Paris comme aimantés par le devoir. C’est vrai le parisien se modère, utilise moins sa voiture et s’essaie à quelques tours de roues pour dire le soir, entre amis : « Moi, je roule écolo ! » Bientôt on entre dans le brouillard. C’est une sorte de couche plus humide probablement créé par l’eau du canal. On ne sait jusqu’où elle va, mais elle gène la progression, non pas physiquement, mais moralement, comme une couche de colle guimauve qui envahit l’environnement. On commence à ressentir la fatigue. Monte-t-on ? On ne sait, c’est le trou blanc. Ah, un vieillard qui court. Il va à petites enjambées, les coudes au corps, la tête haute levée, le sourcil broussailleux. Il fait un drôle de petit bruit à chaque foulée : « Schiiiite, schiiiite… » On le salue d’un signe de tête. Il s’arrête, regarde l’être étrange qui passe à côté de lui, mi-homme mi-roue, un cavalier de l’apocalypse, cahoté par les serpents.

Les kilomètres défilent comme sur un compteur d’eau, les flèches tournent et on pédale toujours, plein d’entrain, de hargne même. Aucun arrêt, même pas un ralentissement… La route d’huile file sous les roues, passant de pavés à l’asphalte, puis à la terre, tassée par les roues, ou encore au béton. Les ponts sont nombreux. On n’y fait plus attention. Mais là, on va être contraint de passer au-dessus pour reprendre la piste sur l’autre berge. Une grue barre le passage, le bras levé, la main acérée. On prend la place du vélo et lui se trouve juché sur l’épaule, les roues tournant dans le vide. De l’autre côté, après quelques pas sur place, on remonte sur la selle, on fait un tour de roues avant de repartir avec le même entrain, la même verve flottante jusqu’au bout du monde qui s’arrête dans un pays en révolution. Jamais un champ ne s’est profilé à l’horizon. Des constructions, en ruine, en construction, en location, à vendre. Des espaces non définis, mi-terrain vague, mi-terrain en attente d’implantation d’on ne sait quoi.

Et on poursuit le long du ruban grisâtre, dans ce couloir magique exempt de bruits où passent quelques fantômes sur roues, sans regard, pédalant et transpirant, chiens enragés de courses folles. Il est temps de faire demi-tour. On ne sait où l’on est, explorateur de terre hostiles, dans le froid des mers arctiques passant près des icebergs qui projettent leur ombre sur une mer d’huile.

07:35 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, sport, voyage, bizarre |  Imprimer

Imprimer

01/04/2014

L'absurde... un premier avril

Quel mot délirant

Il n’a qu’une seule rime :

Kurde !

Un mot sans existence légale…

Abs… Cela commence mal

Comme l’absence ou l’abstrait

Joignez-les ensemble

Abs…urde… est-ce une langue

Oui, peut-être, mais qui fourche

C’est normal

L’absurdité est contraire à la raison

Alors… abs…tinence !

C’est ainsi qu’il se trouve seul

Environné de pommiers

Une couronne sur la tête

Pour déclamer les vers

D’un peintre en bâtiment...

L’entourent des êtres chers

Le renard sans queue

L’agneau poêlé bêlant bêtement

La jeune fille, encore jeune

Mais sûrement plus fille

L’enfant roi sans casquette

Qui hurle par plaisir

Rien n’existe, mais c’est là

Dans la tête, comme un gong

Quelle fièvre vous prend ?

Mais l’abs…urde n’est-il pas

Proche de l’abs…olu ?

On raisonne sur l’absolu

Mais on agit dans la réalité

La frontière des deux mondes

N’est-elle pas un absurde raisonnable

Entrer dans l’absurde irrationnel

Ou demeurer dans l’abs…sens

N’est-ce pas une frontière vague ?

Un système royal l’ABS

L’anti-blocage des roues

La raison s’en porte mieux

Les dents courent le long de la roue

Et empêchent la catastrophe

La raison tourne, dans le vide

Elle existe toujours, inutilement

Alors que l’absurde ne peut exister

Le fou n’existe pas dans l’absurde

Il a sa raison à lui

Elle court dans ses rouages

Qui tournent parfois à l’envers

Vous puisez dans le sac à idées

Mais rien de logique

Ne sort du broyage…

Quelle ineptie !

L’imaginaire n’est pas le non-sens

C’est la voie royale

Pour pouvoir voler

Et s’évader d’un monde raisonnable…

En avril, découvre-toi

de tous les fils de la raison

et entre dans la fournaise

de l'absolu chimérique

© Loup Francart

07:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer