18/03/2017

Rencontre, lectures poétiques et dédicace

A Laval, à la librairie Corneille, située en centre ville, le samedi 1° avril, entre 16h et 18 h, rencontre, lectures poétiques et dédicace :

07:04 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, rencontre, dédicace, lectures |  Imprimer

Imprimer

07/02/2017

Un joli coup tordu, de Jean Pailler

Ce pourrait être un polar, un roman psychologique ou, plus réalistement, un conte racontant la vie d’un simple qui se laisse berner par les paillettes d’une gloire posthume. Ismaïl, bon élève et bien élevé, doit, à la mort de son père, trouver du travail. Il décide de s’expatrier. Commence alors une prise en main très efficace de la communauté musulmane qui, dans son nouveau pays, le conduit à devenir un terroriste. Ce qu’il ne sait pas, par contre, c’est que sa mission est organisée par les services américains dans des buts politiques qui le dépassent.

pays, le conduit à devenir un terroriste. Ce qu’il ne sait pas, par contre, c’est que sa mission est organisée par les services américains dans des buts politiques qui le dépassent.

Bien monté, le livre commence à sa montée dans le train où il doit commettre son massacre. Quelques minutes avant de se lever pour tirer sur les passagers, il revit sa misérable vie. Il va devenir quelqu’un. « Dans quelques minutes, il va enfin réaliser son rêve – ou plutôt son destin. Dieu l’a choisi pour porter la terreur dans le camp des infidèles. » (p.141)

Possédant une bonne connaissance de l'Islam, Jean Pailler décrit avec simplicité et une vraisemblance presque nostalgique, cette vie volée par l’idéologie qui n’apparaît jamais clairement, mais qui conduit inexorablement le garçon au "martyr" sans que celui-ci en soit conscient. On en vient à aimer le jeune homme par la description très humaine de sa solitude et on se laisse entraîner imperceptiblement dans la pente du Jihad sans envie de protester.

07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : djihad, terrorisme, attentat, manipulation, services secrets |  Imprimer

Imprimer

20/01/2017

Le bateau ivre, poème de Rimbaud, dit par Laurent Terzieff

https://www.youtube.com/watch?v=_TwHq8XCX2s&feature=share

Laissons-nous bercer par ce poème magnifique et ses divers interprètes. La poésie déborde de l’espace de vie et fait monter en nous les odeurs de l’infini. Alors, l’homme devient plus humain et s’ouvre au vide qui nous apprend plus que tout ce que nous pourrons apprendre.

07:15 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, mer, magnifiscence |  Imprimer

Imprimer

07/01/2017

Labyrinthe, d’Henri Michaux

Les choses sont une façade, une croûte, Dieu seul est. Mais dans les livres il y a quelque chose de divin.

Henri Michaux, Lointain intérieur (1938)

« Labyrinthe, la vie, labyrinthe, la mort »

L’éclair zèbre la pensée qui dérive, altière

Dans la vague insatiable du souvenir

Labyrinthe sans fin, dit le maître de Ho

Seul l’infini n’a pas de fin

Mais on ne peut le toucher

Ni même l’entrapercevoir

On l’éprouve dans l’obscurité du soi

Alors chaque jour fouiller au fond du moi

Pour retrouver sa fragrance

Et se retourner de bonheur

Car le divin est partout et nulle part

Mais il faut quitter ce moi

Pour adhérer à l’autre,

Ce soi qui déambule dans le puits

Et obscurcit la sortie du labyrinthe

Alors naît l’envol de la joie

Dans la chute du personnage

L’espace et le temps s’enrayent

Il débouche enfin à l’air libre

Et pourtant écrit Henri Michaux :

Rien ne débouche nulle part,

Les siècles aussi vivent sous terre

Dit le maître de Ho

Oui, dans les livres il y a quelque chose de divin…

© Loup Francart

07:47 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, écriture, peinture infini, moi, soi |  Imprimer

Imprimer

10/12/2016

Parution de "Récits insolites"

Le recueil de nouvelles "Récits insolites" est sorti de presse :

« Remontant à la surface pour respirer, elle regarda l’au-dehors, puis l’au-dedans. Aucune rupture. Elle n’éprouva aucun changement d’impression, aucun décalage entre les deux regards, aucun déclic inaudible. Rien, un monde lisse et pourtant ô combien différent. »

Après quoi courons-nous ? L’argent, la gloire ou l’amour ? Au fond, qu’est-ce qui nous anime, nous transporte et nous imprègne ? Enfin… qu’est-ce qui nous fait vivre ?

Après quoi courons-nous ? L’argent, la gloire ou l’amour ? Au fond, qu’est-ce qui nous anime, nous transporte et nous imprègne ? Enfin… qu’est-ce qui nous fait vivre ?

Avec ce recueil de nouvelles, Loup Francart reprend la plume avec une profondeur nouvelle, affûtée au contact du fantastique. En prenant le quotidien pour cadre, dans tout ce que la vie courante se réclame de banale, il baisse notre garde et nous touche en plein cœur. Voyages initiatiques à part entière, chacun de ses récits sonde nos existences, nos doutes et nos attentes. Que sont devenus nos espoirs d’une vie meilleure ? Décorseté par le surnaturel, l’ordinaire vibre de sa fonction primaire : donner un sens. Épris de liberté, nos existences prennent enfin le chemin différent, éveillé et souriant auquel nous sommes destinés. Sitôt affranchis, le fantastique s’estompe pour laisser place à l’accoutumée. Insolites, ces nouvelles le sont assurément : mais n’est-ce pas le cas de chacun d’entre nous ?

Avec humour et tendresse, Loup Francart patine de nostalgie cet ouvrage intimement philosophique, le troisième paru aux Éditions du Panthéon.

€ 21,90 TTC

314 pages

ISBN 978-2-7547-3158-4

Les commandes peuvent être passées :

- Sur Amazon : http://www.amazon.fr/

- Sur le site internet : www.editions-pantheon.fr

- A la FNAC : http://livre.fnac.com/

- Par courriel adressé à : commande@editions-pantheon.fr

- Par courrier adressé à : Les Editions du Panthéon 12 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris

- Par télécopie au 01 43 71 14 46

- Par téléphone au 01 43 71 14 72

En souhaitant à chacun d'entre vous une agréable lecture !

Une suggestion : pour Noël ou le nouvel an, faites cadeau de ce livre aux amateurs de lecture et d'histoires.

11:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, recueil, nouvelles, fictions, insolite, fantastique |  Imprimer

Imprimer

26/11/2016

A paraître

Il va sortir le 9 décembre 2016 :

« Remontant à la surface pour respirer, elle regarda l’au-dehors, puis l’au-dedans. Aucune rupture. Elle n’éprouva aucun changement d’impression, aucun décalage entre les deux regards, aucun déclic inaudible. Rien, un monde lisse et pourtant ô combien différent. »

Après quoi courons-nous ? L’argent, la gloire ou l’amour ? Au fond, qu’est-ce qui nous anime, nous transporte et nous imprègne ? Enfin… qu’est-ce qui nous fait vivre ?

Après quoi courons-nous ? L’argent, la gloire ou l’amour ? Au fond, qu’est-ce qui nous anime, nous transporte et nous imprègne ? Enfin… qu’est-ce qui nous fait vivre ?

Avec ce recueil de nouvelles, Loup Francart reprend la plume avec une profondeur nouvelle, affûtée au contact du fantastique. En prenant le quotidien pour cadre, dans tout ce que la vie courante se réclame de banale, il baisse notre garde et nous touche en plein cœur. Voyages initiatiques à part entière, chacun de ses récits sonde nos existences, nos doutes et nos attentes. Que sont devenus nos espoirs d’une vie meilleure ? Décorseté par le surnaturel, l’ordinaire vibre de sa fonction primaire : donner un sens. Épris de liberté, nos existences prennent enfin le chemin différent, éveillé et souriant auquel nous sommes destinés. Sitôt affranchis, le fantastique s’estompe pour laisser place à l’accoutumée. Insolites, ces nouvelles le sont assurément : mais n’est-ce pas le cas de chacun d’entre nous ?

Avec humour et tendresse, Loup Francart patine de nostalgie cet ouvrage intimement philosophique, le troisième paru aux Éditions du Panthéon.

€ 21,90 TTC

ISBN 978-2-7547-3158-4

07:07 Publié dans 12. Trouvailles diverses, 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

25/10/2016

Nouvelles vénitiennes, de Dominique Paravel

Venise, la sérénissime, racontée dans sept nouvelles. Eh bien, non. Venise ne peut être racontée. On ne peut qu’en deviner le mystère, sans jamais le saisir dans sa totalité. De même se demande-t-on, s’agit-il réellement de nouvelles ? Elles ne possèdent pas cette chute indispensable au genre. Elles ouvrent sur la brume, la mer, les ruelles et les ponts. Les personnages aussi sont réels, mais emplis du mystère de l’être englué dans un décor impossible qui le fait dériver et se débattre sans conclusion.

Véronica est engluée au fond de la lagune, dans la cale du temps. La chaleur de l’été est là, tenace, épaisse, les canaux puent la vase, les corps suent grassement. Dans le quartier de San Giovanni Crisostomo, un lacis de ruelles derrière le Rialto, les habitants se tournent et se retournent sur les lits, étouffés par l’air humide, enragés d’insomnie.

Dans ces récits, la ville et ses habitants se confondent, pleins de fierté sauvage, de pulsions mortelles, de désirs bruts. Le dernier récit, Mondo Novo, donne le sens de l’ensemble du recueil. Un photographe cherche une Venise secrète, mais Venise ne cache rien, elle se laisse pénétrer dans ses recoins les plus secrets comme si elle y attendait depuis toujours l’intrus, docile et absente, une prison d’images vues et revues

Les façades de marbre blanc

La brume bleutée

Le grain friable des briques rouges

Les reflets au fond des canaux

Les ruelles tortueuses

La mosaïque mouvante de pierre, d’eau et d’hommes

Découvrir ce qui est caché dans l’image, ce qui la hante, est impossible.

Vous l’avez trouvée ? demande Viola au photographe.

Non, il n’a rien trouvé, il n’y a pas d’autre Venise. Venise n’est qu’une illusion. Elle l’écoutait avec patience, comme si elle était prête à lui donner tout le temps dont il avait besoin sans le savoir. Puis elle s’est penchée vers lui.

– Venise est une utopie nécessaire du monde. Vous pensez qu’on peut photographier ça ?

Le mouvement de ses seins dans l’échancrure du pull-over noir, sa voix profonde, son regard pénétrant, il hésitait entre le désir et le désarroi.

– Qu’est-ce que vous voulez dire ?

– Un lieu invisible, à l’intérieur du monde et de nous-mêmes. Un lieu impossible qui les contient tous.

07:47 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, fiction, venise, mystère |  Imprimer

Imprimer

13/09/2016

Etre ici est une splendeur, vie de Paula M. Becker

Simplicité de l’écriture, simplicité de l’histoire de cette femme peintre qui dévora la vie pour peindre et mourut si jeune. Marie Darrieussecq a su traduire l’atmosphère qui entourait Paula, traduire son envie de peindre, son envie de vivre. Sa première phrase : Elle a été ici. Sur la Terre et dans sa maison… Elle ne peignait pas que des fleurs… L’horreur est là, avec la splendeur, n’éludons pas, l’horreur de cette histoire, si une vie est une histoire : mourir à trente et un ans avec une œuvre devant soi et un bébé de dix-huit jours.

Ce n’est pas une biographie. On ne sait rien de sa jeunesse. Née en 1876, son histoire commence en l’an 1900. Elle part à Paris étudier le dessin et la peinture. Elle y rencontre Camille Claudel, prend des cours d’anatomie à l’Ecole des Beaux-arts. Elle remporte le prix de l’académie. Elle se heurte aux préjugés, bien qu’elle soit très bien accueillie. Paula est une bulle entre les deux siècles. Elle peint vite, comme un éclat.

Et nous allons vivre ces sept années où elle peint toute son œuvre, une œuvre critiquée par les hommes, une œuvre de femme qui peint des femmes. Certes le livre s’étend sans doute un peu trop sur sa vie sentimentale, son mariage, mais il donne une idée claire de ce qu’elle ressentait, de ce qu’elle vivait, elle, une femme. Il décrit également son amitié avec Rainer Maria Rilke, le poète, qui a pratiquement le même âge et qui épousa sa meilleure ami, Clara.

Mais l’auteur nous parle également de sa passion pour la peinture. Paula peint des jeunes filles, à cet âge où l’(on devient grande. Elle les peint sans le ciel, en contre-plongée… Une femme de vingt-cinq ans peint une très jeune mariée. Ce qu’elles partagent est silencieux. Le temps pulse. Le soleil est toujours voilé sur ces tableaux… « Force et intimité », voilà ce qu’en dit Otto (son futur mari). Elle est une artiste de bout en bout, sans doute la meilleure femme peintre qui ait jamais résidé ici.

Pour finir, ce paragraphe, qui explique la vie de Paula :

La même année (1904) Rilke écrit à un jeune poète : « Un jour (…) la jeune fille et la femme cesseront d’être seulement le contraire de l’homme, elles seront une réalité en elles-mêmes ; non plus un complément et une limite, mais l’existence et la vie ; ce sera la condition humaine sous sa forme féminine. »

07:34 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, édition, récit |  Imprimer

Imprimer

05/09/2016

Contes et nouvelles de Guy de Maupassant

Ce matin, levé tôt, je pris un livre dans la bibliothèque avant de me réfugier, à mon habitude, dans la cuisine pour prendre un café. Je ne pensais à rien en choisissant ce livre, sinon que ces nouvelles continuaient à enchanter de nombreux lecteurs. Elles sont courtes, une vingtaine de pages en moyenne, et vous embarquent en imagination dans un monde de sensations où se mélangent couleurs, odeurs, bruits, caresses ou répulsions, qui suscitent ensuite réflexion et admiration.

Vous êtes plongé brusquement, mais si doucement, dans un marché :

Sur la place de Goderville, c’était une foule, une cohue d’humains et de bêtes mélangés. Les cornes des bœufs, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l’assemblée. Et les voix criardes, aiguës, glapissantes formaient une clameur continue et sauvage que dominait parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d’un campagnard en gaieté, ou le long meuglement d’une vache attachée au mur d’une maison. Tout cela sentait l’étable, le lait et le fumier, le foin et la sueur, dégageait cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs.

Mais vous faites aussi connaissance avec des émotions que vous avez vous-mêmes éprouvées et dont vous conservez le souvenir dans un coin de votre mémoire, comme un diamant perdu sur une plage de sable :

Comme il cherchait un endroit pour grimper, je lui indiquai le meilleur et je lui tendis la main. Il monta ; puis nous aidâmes les trois fillettes, rassurées. Elles étaient charmantes, surtout l’aînée, une blondine de dix-huit ans, fraîche comme une fleur, si fine, si mignonne ! Vraiment les jolies anglaises ont bien l’air de fruits de la mer. On aurait dit que celle-là venait de sortir du sable et que ses cheveux en avaient gardé la nuance. Elles font penser, avec leur fraîcheur exquise, aux couleurs délicates des coquilles roses et aux perles nacrées, rares, mystérieuses, écloses dans les profondeurs inconnues des océans.

Quel bonheur de relire ces nouvelles. C’est une pincée de fraîcheur qui tombe du ciel au petit matin et enchante la journée d’un rayon de soleil parfumé. Merci Monsieur de Maupassant !

07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, litrtérature, sensations, sentiments |  Imprimer

Imprimer

18/07/2016

Le roman ou la vie

Il est quatre heures. La première partie de la nuit est finie. La fenêtre ouverte m’envoie les premières lueurs du jour, ténues, mais réelles. Je descends l’escalier, prépare la cafetière, y verse l’eau, mets un filtre que je saupoudre de farine de café. Je finis un roman, Après l’équateur, de Baptiste Fillon. Je ne sais qu’en penser. Il y a une qualité de l’écriture et des descriptions rudes, en bourrasques. On discerne l’évolution du style lorsqu’on avance dans les pages. Première partie : la mer, le long cours, la vie de l’équipage. Deuxième partie, comme un prélude : quelques jours chez sa maîtresse, au Brésil avec laquelle il a eu un enfant. Il ne sait s’il veut rester auprès d’elle ou rejoindre sa famille officielle. Troisième partie : le retour au foyer, où la colère du marin vis-à-vis de l’inutilité de cette vie bourgeoise éclate. Je ferme le livre.

Un sentiment de vide, d’inexistence, de tromperie permanente quel que soit le lieu, le moment, les interlocuteurs et les circonstances. C’est à l’image de l’actualité. Aucune certitude, aucune raison d’être, la vie au jour le jour, sans aspiration, sans guide, sans espoir. Depuis quelques mois, j’ai ce sentiment devant les livres que j’ouvre. Ils ne m’enrichissent pas, ne me font pas rêver, ne me permettent plus de sortir de moi-même et d’errer dans le monde avec un but précis. Oui, le livre est fini. Je n’ai rien appris sur la vie, c’est toujours le même rabâchage d’existences ratées en relents d’aventure qui sentent l’amertume et la capitulation. Et la fin est à l’image du fil des pages. Il part pour son dernier embarquement. Il rejoint sa deuxième femme, la non-régulière. Mais en est-on sûr et qu’y trouvera-t-il ?

Je n’écris cela qu’après coup. Je n’ai pas immédiatement ces réflexions toutes empaquetées. Je suis assis dans la cuisine et je regarde les étagères emplies de bocaux et poteries. Mes yeux s’éclaircissent, l’éclat des verres s’accentue, mon cerveau se vide, une énorme bulle d’air m’emplit le cœur, elle monte vers la surface du moi et explose. La cuisine s’illumine, se nettoie de ses scories et je suis là, vierge de toutes sensations, éveillé et dégrisé du quotidien. Je regarde chaque bocal, chaque objet avec un œil nouveau, propre et aiguisé. Assis, ici et maintenant, je vis hors du remue-ménage quotidien des sensations, émotions, sentiments et réflexions. Oui, cela, on ne trouve pas dans un livre !

07:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, vie, existence, réalité, rêve |  Imprimer

Imprimer

17/05/2016

Il est sorti de presse : Le souffle des jours

C'est un souffle léger qui ne décoiffe pas, mais qui fait frissonner l'âme et donne à chaque chose sa juste pesanteur.

Le temps te presse… Et tu résistes

À l’appel de la fin des temps

Le temps te presse… Ne te presse pas...

Le poète n’est pas un être à part. Modestement, il dépeint ce qu’il ressent et tente de le partager avec les autres. Cet échange établit un pont entre deux êtres au-delà du langage rationnel. La poésie, ensorceleuse et généreuse, en est le véhicule, contraignant le poète à sortir de lui-même pour découvrir la vie, l’amour, la mort. Elle dévoile l’invisible qui se cache derrière le monde visible.

200 pages

Prix du livre avec envoi par la poste compris : 15 €

A commander directement auprès de Loup Francart sur galavent@gmail.com

Il n'est pour l'instant pas diffusé dans le commerce, car il a été publié en autoédition.

Vous y retrouverez certains poèmes publiés dans ce blog. Alors... Bonne lecture...

04:29 Publié dans 41. Impressions littéraires, 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, publication |  Imprimer

Imprimer

15/04/2016

A paraître : Le souffle des jours

Il va bientôt paraître et vous pourrez l'acquérir à un prix modique :

Un ver de terre sort du sol

S’est-il rompu le cou pour la vacuité

Ou découvre-t-il l’absence de soucis ?

Il chemine sur la surface

À la frontière de l’inconnu

Quelle ivresse et quelle arrogance !

Comment ce misérable vermisseau

Peut-il tout seul goûter le bonheur ?

Et contrairement à l’idée que l’on s’en fait

Ce n’est pas la satiété qui le réjouit

Mais le vide indolore de l’air…

Plus d’exercices et d’efforts…

Je vais et viens comme je l’entends

Exerçant mon autocritique pleinement

Et cela me procure un allégement

Qui me donne un frisson élégant

Le bonheur, n’est-ce pas cette goutte d’ivresse

Au creux des courbes du corps

Ce chatouillement inédit qui prend le rein

Cette absence de raison raisonnable

Qui ouvre les portes du paradis

Alors j’étire mes segments

Et pars loin de tous

Vers des horizons ignorés

Là où rien ne limite

Cette aspiration à être

07:53 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, édition, recueil, ouvrage |  Imprimer

Imprimer

12/04/2016

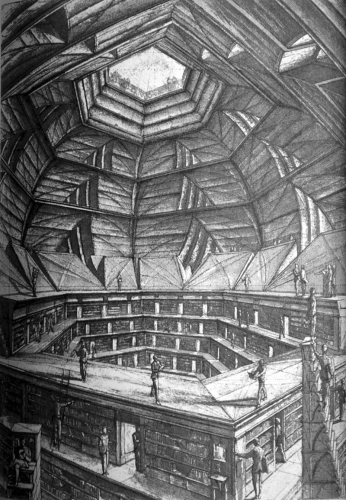

La bibliothèque de Babel, de Jorge Luis Borges

Je l’ai lu cette nouvelle inimaginable contenant « tous les possibles, les faux futurs, les vraies et les fausses histoires ». Elle m’avait fasciné.

Elle existe maintenant. C’est un site Internet :

Jonathan Basile a conçu un algorythme capable de produire toutes les combinaisons posibles à partir des 26 lettres de l’alphabet :

- nombre de pages –> 10 puissance 4677

- nombre de livres : 29 puissance 1312000

Si vous cherchez ce qui est écrit dans ce site, allez au feuillet Random. Mais vous tombez sur une page emplie de lettres sans signification.

Quelques explications vous sont données dans les feuillets intitulés :

- About,

- Reference Hex

- theory

Borges s’est inspiré de Kurd Lasswitz et de son histoire de 1904 “La Bibliothèque Universelle” (“Die Universalbibliothek”).

Erik Desmazières a créé quelques œuvres en clin d’œil au Piranèse pour une édition illustrée de la nouvelle de Borges.

07:38 Publié dans 12. Trouvailles diverses, 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, fiction, imagination, virtualité |  Imprimer

Imprimer

01/03/2016

La souille, de Franz-Olivier Giesbert

Au commencement était le Verbe. Je suis là pour le prouver. Depuis toujours, j’ai quelque chose qui parle en moi. C’est comme un murmure de l’autre monde, avec un fond musical. Je ne sais pas d’où cela vient, mais je suis sûr que cela vient de loin.

Ainsi commence ce beau roman de Franz-Olivier Giesberg qui finit sur ces lignes :

Aujourd’hui, rien ne m’accroche plus au monde, pas même Epiphanie qui n’est plus que l’ombre d’elle-même avec ses épaules tombantes et sa beauté bridée. Je suis en train de me détacher de moi-même pour retrouver le cours de l’univers qui s’avance sans fin ni commencement, en écrasant tout sur son passage, les grands comme les petits, les coupables comme les innocents, pour réaliser son destin. Ainsi est le Verbe.

C’est un roman à la Giono, truculent, mélancolique, vivant comme le serpent dans l’herbe sauvage. Il est raconté par Jésus, un garçon de ferme qui vit en communion avec le monde des bêtes, de la forêt et du vent. A la mort de son patron, débarque par l’autocar une étrange demoiselle qui dit s’appeler Epiphanie et qui prétend ne vouloir jamais rien perdre de sa vie. Il décida qu’il serait son ange gardien et se demanda si elle ne deviendrait pas aussi le sien. Il y a des gens d’une telle beauté qu’on se sent protégé rien que de les regarder. Elle arrive à la ferme, demande Maxime, le fils du patron, et est envoyée par une agence matrimoniale. Madame Ducastel, sa mère, la veuve du patron, interroge « Vous allez vous marier quand ? ».

sauvage. Il est raconté par Jésus, un garçon de ferme qui vit en communion avec le monde des bêtes, de la forêt et du vent. A la mort de son patron, débarque par l’autocar une étrange demoiselle qui dit s’appeler Epiphanie et qui prétend ne vouloir jamais rien perdre de sa vie. Il décida qu’il serait son ange gardien et se demanda si elle ne deviendrait pas aussi le sien. Il y a des gens d’une telle beauté qu’on se sent protégé rien que de les regarder. Elle arrive à la ferme, demande Maxime, le fils du patron, et est envoyée par une agence matrimoniale. Madame Ducastel, sa mère, la veuve du patron, interroge « Vous allez vous marier quand ? ».

Ce roman est l’histoire d’Epiphanie, adulée, puis battue et rejetée par Maxime, remplacée par Mademoiselle Avisse, Astrid de son prénom, la fille du château dont la mère a été sauvagement tuée et dont on recherche le coupable. Il y a d’autres personnages, dont Monsieur l’Abbé d’Hauteville qui sent tout, voit tout et qui combat le mal. Nous ne le raconterons pas, ce serait dévoiler ce qui fait la beauté du livre.

Chaque épisode de cette triste aventure est entrecoupé de la vie de la forêt et de ses animaux, dont le sanglier Baptiste qui rêve de sa souille et finit en cuissot : un jour, il faudra chanter l’excrément. C’est du rebut de vie, l’excrément, mais c’est aussi du germe de vie. (…) La nature recycle tout, la vie comme la mort. Elle ne fait pas la différence. Il suffit parfois d’une bouse sans un clos pour qu’enfin le monde renaisse. C’est pourquoi on aime tant le fumier, à la campagne. Tout ressuscite en lui.

Un roman où la mort est comme la vie, un paysage où l’on chemine sans y penser jusqu’au jour où plus rien ne vous y attache. C’est ce jour-là que l’on comprend la vie et qu’on accepte la mort.

07:13 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, nature, beau, passion, amour |  Imprimer

Imprimer

05/12/2015

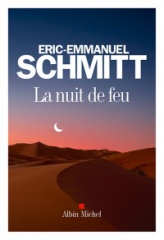

La nuit de feu, d’Éric-Emmanuel Schmitt

« A vingt-huit ans, Éric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée dans le grand sud algérien. Au cours de l’expédition, il perd de vue ses compagnons et s’égare dans l’immensité du Hoggar. Sans eau ni vivres durant la nuit glaciale du désert, il n’éprouve nulle peur mais sent au contraire se soulever en lui une force brulante. Poussière d’étoiles dans l’infini, le philosophe rationaliste voit s’ébranler toutes ses certitudes. Un sentiment de paix, de bonheur, d’éternité l’envahit. Ce feu, pourquoi ne pas le nommer Dieu ? » (Quatrième de couverture)

Un très beau livre qui révèle l’irruption de l’inconnu totalement autre à l’homme moderne qui ne croit qu’en ce qu’il voit. L’auteur découvre l’infini en une impression plus forte que toutes les pensées apprises. En Europe, les intellectuels tolèrent la foi, mais la méprisent. La religion passe pour une résurgence du passé ; nier, c’est devenir moderne. (…) Un préjugé chasse l’autre. Jadis les gens croyaient parce qu’on les y incitait ; aujourd’hui ils doutent pour le même motif. Dans les deux cas, ils s’imaginent penser alors qu’ils répètent, qu’ils mâchouillent des opinions, des doctrines de masse, des convictions qui ne seraient peut-être pas les leurs s’ils réfléchissaient.

ne croit qu’en ce qu’il voit. L’auteur découvre l’infini en une impression plus forte que toutes les pensées apprises. En Europe, les intellectuels tolèrent la foi, mais la méprisent. La religion passe pour une résurgence du passé ; nier, c’est devenir moderne. (…) Un préjugé chasse l’autre. Jadis les gens croyaient parce qu’on les y incitait ; aujourd’hui ils doutent pour le même motif. Dans les deux cas, ils s’imaginent penser alors qu’ils répètent, qu’ils mâchouillent des opinions, des doctrines de masse, des convictions qui ne seraient peut-être pas les leurs s’ils réfléchissaient.

Au cours de ce voyage initiatique, il rencontre d’abord Abayghur, un touareg beau, élancé, magistralement vêtu de lin indigo, la tête ceinte d’un chèche blanc. Ses traits avaient été dessinés avec précision et distinction par la main inspirée de la nature, profil d’aigle, lèvres nettes, iris perçants, l’ensemble gravé sur une peau d’un brun calciné. Cet homme du désert n’est pas pressé à l’image de l’occidental. Il a le temps, le temps de l’éternité et de l’amour. Il passe devant celle qu’il aime sans un mot ni un regard sur elle. Et pourtant, tu es plus belle qu’un dattier chargé de fruits sucrés, plus touchante qu’une promesse de pluie, plus rayonnante que les cristaux de glace au cœur de l’hiver. Tous les hommes t’admirent. Tu es ma rose du Hoggar, la lune blanche, la fille de l’étoile, l’incomparable, l’uni que, ma montagne rose, mon amphore brune. Tu es la fille bleue.

Celui-ci, plus par son attitude que par un comportement ouvert, va le préparer à cette rencontre avec l’inconnu. Il passe en une nuit de l’angoisse, cette obsession de la pensée moderne, à la béatitude. Cette angoisse m’avait condamné à la solitude et l’arrogance, me propulsant comme seul pendant au milieu d’un univers qui ne pensait pas. A l’inverse de l’angoisse, la joie m’avait intégré au monde et mis en face de Dieu. La joie me conduisait à l’humilité. Grâce à elle, je ne me sentais plus isolé, étranger, mais fécondé, uni. La force qui tenait le Tout grouillait également en moi, j’incarnais l’un des maillons provisoires. Si l’angoisse m’avait fait trop grand, la joie m’avait ramené à de justes proportions : pas grand par moi-même, plutôt grand par la grandeur qui s’était déposée en moi. L’infini constituait le fond de mon esprit fini, comme un bol qui aurait contenu mon âme.

Et maintenant, il s’intéresse à la question de Dieu plutôt qu’à la réponse des hommes. Il ne veut pas être croyant ou athée, car ceux-ci se cramponnent à des solutions simples, croire, ne pas croire, montrant un appétit suspect d’opinions catégoriques. Ni l’un l’autre ne supportent le cheminement, le doute, l’interrogation. En affirmant leur choix, il ne voulait pas penser, mais en finir avec la pensée. Ils ne désiraient qu’une chose : se délivrer du questionnement. Un souffle de mort figeait leur esprit.

Sa conclusion : lorsqu’on a rencontré la sollicitation de l’invisible, on se débrouille avec ce cadeau. Le surprenant, dans une révélation, c’est que, malgré l’évidence éprouvée, on continue à être libre. Livre de ne pas voir ce qui s’est passé. Libre d’en produire une lecture réductrice. Libre de s’en détourner. Libre de l’oublier.

07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, sahara, mysticisme, charles de foucault |  Imprimer

Imprimer

21/11/2015

Dédicace Saumur

Loup Francart présentera, lira des extraits et dédicacera ses deux derniers livres le samedi 21 novembre 2015 à l’Espace culturel Leclerc de Saumur entre 14 et 18 heures.

Le temps suspend son vol, la matière flotte devant la langue française, irréelle, aux mille couleurs de l'humanité. C'était un samedi de promenade dans Paris, mais cela pourrait être à chaque instant où la pensée s'arrête et se laisse enchanter par la magie de l'apesanteur.

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dédicace, livre, poésie, poème, récits |  Imprimer

Imprimer

16/11/2015

Dédicace et exposition

Dédicace :

Loup Francart présentera, lira des extraits et dédicacera ses deux derniers livres le samedi 21 novembre 2015 à l’Espace culturel Leclerc de Saumur entre 14 et 18 heures.

Exposition :

07:13 Publié dans 21. Impressions picturales, 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, littérature, optique art, art cinétique |  Imprimer

Imprimer

04/11/2015

Les mardis littéraires

Je présenterai, avec Lann Bellat, directrice littéraire des éditions du Panthéon, mes deux livres, Dictionnaire poétique et Petits bouts de rien, le mardi 10 novembre aux Mardis littéraires (café de la Mairie, 1° étage, place Saint-Sulpice, Paris 6°) entre 20h30 et 21h15.

Au rendez-vous : lectures et impressions, échanges avec le public et dédicace.

Vous êtes invités, venez nombreux !

07:35 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie |  Imprimer

Imprimer

21/10/2015

Le goût des femmes laides, de Richard Millet, Gallimard, 2015

Le cœur de l’homme change le visage et le rend ou bon ou mauvais.

Ecclésiastique, XIII, 31

Je suis laid, ai-je dit à ma sœur. Elle a haussé les épaules. C’était le jour du romanichel. J’étais allé la trouver, non dans sa chambre où, pas plus que dans celle de la mère ; je n’avais le droit de pénétrer, ayant très tôt compris (avant même que me soit révélée la vérité sur mon visage) qu’il y a le domaine des femmes et le reste du monde, et que le reste du monde est encore le domaine des femmes, celles-ci n’ayant pas seulement la moitié du monde mais, d’une certaine façon, une terre inconnue où les hommes tentent d’établir un campement, un plus ou moins heureux bivouac, malgré les apparences qui leur donnent l’illusion d’être les maîtres.

Un livre où la laideur occupe tout l’espace et s’y roule avec délice. Et malgré tout un beau livre, écrit d’une plume distinguée, dans un français du XIXème siècle, presqu’à la manière de Marcel Proust.

Je suis laid, ai-je répété devant ma sœur, immobile sur le seuil de sa chambre (…). Tu sais, on ne doit pas se fier aux apparences, même si les évidences semblent contre toi, m’a dit ma sœur. (…) Non, je ne savais rien, je ne comprenais rien, encore moins pourquoi elle ne me disait pas non pas que j’étais beau, mais que je n’étais pas laid.

Que dire ? J’étais dans la certitude du pire. Je venais d’avoir la révélation d’une vérité que j’étais désormais obligé de faire mienne ; une sorte de puberté précoce. Ma sœur était trop honnête pour me mentir, même pieusement, et trop soucieuse, elle aussi, de cette vérité sur soi qu’à dix-huit ans elle cherchait en silence, à sa façon, dans la langue, « dans ces maudits livres » disait ma mère, et dans ce qu’elle appelait l’usage de la vie, ce qui la rendait aussi incapable de me mentir que de me consoler, ou de me souffler de ces demi-vérités par lesquelles on tente de laisser les choses en suspens.

Alors ce jeune homme, puis cet homme va passer sa vie à hanter les femmes laides, ou, du moins, le disait-il au début. Puis ce furent celles dont la beauté était dérangée par un défaut visible, puis, plus tard, invisible. Enfin les femmes belles, reconnues comme telles par le commun des mortels, mais dont toujours il s’efforçait de trouver un lieu de laideur pour être contenté de se trouver laid.

Un jour, une sorte de jeune premier lui dit :

– Personne n’est beau. Il n’y a que les femmes qui peuvent être belles.

– Les femmes, seulement ?

– Oui, elles sont toutes belles.

– Toutes les femmes, Jean ?

– Toutes, même celles qui ne sont pas bien belles.

Et le livre conte toutes les conquêtes de cet homme laid, très laid. Il raconte également celles-ci à sa sœur pour y découvrir ce qu’il recherche. Et elle lui répond :

Une femme est toujours une femme, quels que soit son âge, sa beauté, son absence de beauté, incapable elle aussi de sortir vraiment d’elle-même, quoi qu’on dise à ce sujet.

Elle ajouta, en refermant les persiennes de son salon sur une nuit claire et chaude, qu’il me fallait en finir, me mettre à un livre, peut-être, non pour devenir écrivain, sur le tard, mais parce que j’étais le seul à pouvoir écrire sur la beauté. (…) Un récit, pourquoi pas, c’est-à-dire une sorte de conte, la fin de quelque chose et le commencement d’une autre.

Et il attend qu’une femme très belle vienne enfin à moi pour démentir ma laideur, le réduisant en cendres, le faisant oublier ce que je suis et me donnant mon vrai visage, celui qui était le mien avant que je ne rencontre le regard de ma mère, bien que je sache que rien ne changera pour moi, que tout recommence et finit de la même façon, pour les laids comme pour les autres, dans la défaite, l’absence ou l’impossibilité de l’amour qui aura été notre seule manière d’aimer ici-bas.

07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, femme, beauté, laideur, société |  Imprimer

Imprimer

08/10/2015

Dans les ruines de la carte, d’Emmanuel Ruben

« Publier un livre c’est procéder à un lâcher de vampires. Car un livre est un oiseau sec, exsangue, avide de chaleur humaine, et lorsqu’il s’envole, c’est à la recherche d’un lecteur, être de chair et de sang, sur lequel il pourra se poser afin de se gonfler de sa vie et de ses rêves. Ainsi le livre devient ce qu’il a vocation d’être : une œuvre vivante. » Michel Tournier, Le Vol du vampire, 1981

Le Vampire Actif est une maison d’édition associative, à compte d’éditeur, née en 2007 de la rencontre de passionnés de littérature et fervents défenseurs du livre dans ce qu’il a de plus noble.

« Entre la carte et le territoire, entre le réel et sa perception, il y a toujours un autre monde probable, un potentiel utopique, un réservoir d’imaginaire ; si le peintre ou l’écrivain a tenté la représentation à l’échelle 1/1 de notre monde que les siècles se sont efforcés d’abîmer, c’est au lecteur ou au spectateur qu’il appartient d’en explorer les ruines, d’en retrouver les contours, c’est lui et lui seul qui peut réécrire ou redessiner l’archipel des possibles. Invitation à explorer l’oeuvre de nombreux peintres et écrivains, de Vermeer à Kirkeby, de Stendhal à Julien Gracq et W. G. Sebald, Dans les ruines de la carte propose une réflexion audacieuse sur les liens entre peinture, littérature et géographie de l’âge classique à l’ère du numérique. » (4ème de couverture).

J’ai assisté à la présentation de ce livre aux mardis littéraires, le 6 octobre. J’avoue avoir été déçu par cette présentation. L’éditrice a fait parler l’auteur, mais sans jamais dire de manière explicite ce qu’il y avait dans ce livre. Je n’ai entendu que les mots carte et peinture. Mais quels rapports entre les deux, quels liens tissés entre les tableaux qui n’ont pas réellement été évoqués et les cartes. Il nous a parlé de la carte de son enfance, de vol de territoires, mais pourquoi ?

Je n’ai retenu qu’une belle phrase : une carte contient le réel et ouvre à l’imaginaire. J’ajouterai qu’une carte est une synthèse du monde géographique, mais aussi historique, politique, démographique, culturel. De nos jours, la carte moderne devient schéma et même parfois réseau. Sur un bout de papier, la synthèse de travaux et de réflexions multiples, donnée à qui sait les lire.

06:31 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, écriture, littérature |  Imprimer

Imprimer

04/09/2015

Mémoires d’un rebouteux breton, écrites par Catherine Ecole-Boivin

Personnalité émotive, réfléchie, sous une allure en retrait, sérieuse et un tempérament en ébullition, il était considéré durant son enfance comme un garçon agité, nerveux et remuant. Il possède cependant une disposition phénoménale pour le calcul. Le calcul mental, les mathématiques, sont, avec ce que nous ne calculons pas, l’infini de l’homme, sa géométrie.

Portrait, biographie, histoire et mémoire d’un rebouteux. C’est un livre d’impressions, de sensations, plus que de sentiments ou d’idées. On sent la main qui ausculte, qui palpe, qui caresse, qui remet à leur place tendons, muscles, articulations, avec douceur. (…), lui, guérit avec ses mains. Il se sert de l’imperceptible, de l’invisible qui produit le sensible, mais aussi la logique du corps. La vie en lui bouillonne à flots, encore aujourd’hui, cette énergie qui l’habite en continu. Etrange impression de force qui le tenaille depuis le départ. Il bouge constamment, il est comme toujours animé, électrique. Pour lui, le corps n’est pas une prison, ni un tombeau, le corps est le vivant de l’esprit. Les deux sont liés.

d’impressions, de sensations, plus que de sentiments ou d’idées. On sent la main qui ausculte, qui palpe, qui caresse, qui remet à leur place tendons, muscles, articulations, avec douceur. (…), lui, guérit avec ses mains. Il se sert de l’imperceptible, de l’invisible qui produit le sensible, mais aussi la logique du corps. La vie en lui bouillonne à flots, encore aujourd’hui, cette énergie qui l’habite en continu. Etrange impression de force qui le tenaille depuis le départ. Il bouge constamment, il est comme toujours animé, électrique. Pour lui, le corps n’est pas une prison, ni un tombeau, le corps est le vivant de l’esprit. Les deux sont liés.

Et commence son histoire, l’histoire d’un petit garçon dont la passion est de regarder son père, rebouteux, masser et soigner dans ce monde paysan à mi-chemin entre la Bretagne et la Normandie, près du Mont Saint-Michel. Je suis un enfant, c’est-à-dire un être non pensant (…). Un être inapte aux souvenirs et à élaborer sa propre pensée, un invisible. Les gestes de mon père se répètent, il tourne les membres, les étire, les plie d’une certaine façon. Je remarque une pression, puis une autre. J’enregistre le mouvement. Les gens crient un peu, retiennent leur surprise, dans un vagissement venant des profondeurs. Le soulagement presque instantané de ceux qui sont passés entre ses mains leur redonne confiance. Pendant qu’il les raccommode, tous parlent avec leur soigneur, des semailles, des travaux à finir le lendemain, de leurs bêtes, de leurs affaires, des ventes et des locations de terre. Aussitôt rassérénés, ils repartent avec tellement de joie. Mon père n’en éprouve visiblement pas de fierté. Je suis fier à sa place.

Une vie rude, dure au départ, et, en permanence, la puissance du dedans qui soutient l’homme, le modèle, l’entraîne toujours plus avant dans la compréhension des corps. Notre métier de rebouteux n’a rien à voir avec le magnétisme, pas de fluide. (…) C’est l’usage qui fait la différence et le palper. Rebouteux, c’est un travail manuel, pas de la sorcellerie. Là on doit agir, on passe notre main et ça grésille sous le doigt, la tension de la douleur de l’autre, celui qui se croit abandonné par la chance, nous résonne dans les doigts. (…) Je vois avec les mains. Le vide qui existe entre nos mains et la peau du souffrant, on en fait quelque chose : « Après tout : le diplôme à celui qui guérit. »

Au fil des chapitres, on revit sa vie : garçon boucher, béret rouge, boxeur, maquignon, rebouteux enfin. On apprend sur les dons, don du zona, don du remaillage des articulations, don de réparation des corps-machines, toutes sortes de don, avec celui de la douceur physique et de la chaleur des mots.

Quatre-vingt-cinq ans. Une vie dans les mains, des milliers de patients rafistolés, et toujours l’espoir. La preuve : il se remarie une troisième fois à soixante-dix-neuf ans.

Merci à l’auteur qui nous fait entrer dans ce monde de notre enfance où les paysans avaient du bon sens et non du savoir.

07:48 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysan, rebouteux, vis, société |  Imprimer

Imprimer

02/09/2015

Coup-de-fouet, roman de Bernard du Boucheron

Est-ce un roman ou une biographie, l’histoire d’un homme ou d’un affrontement entre deux hommes, le lieutenant et le piqueux, la fin d’une société qui n’a plus sa place dans le monde moderne ? C’est sans doute un peu tout et cela complique quelque peu la compréhension du livre.

L’auteur connaît bien le monde de la vénerie. Il s’en régale, la décrivant de courtes phrases, rapides comme le galop du cheval favori du lieutenant Hugo de Waligny, Diamant Noir. On s’y parle courtoisement, mais avec sécheresse. C’est un peu forcé, mais c’est assez proche de la vérité. Un monde d’une autre époque, mais qui existe encore, comme un reflet dans une vitre. Le lieutenant ne brille que par exagération, dans sa manière de chasser, de monter, de parler aux femmes, d’affronter le peuple. C’est une caricature, mais cela existe.

courtes phrases, rapides comme le galop du cheval favori du lieutenant Hugo de Waligny, Diamant Noir. On s’y parle courtoisement, mais avec sécheresse. C’est un peu forcé, mais c’est assez proche de la vérité. Un monde d’une autre époque, mais qui existe encore, comme un reflet dans une vitre. Le lieutenant ne brille que par exagération, dans sa manière de chasser, de monter, de parler aux femmes, d’affronter le peuple. C’est une caricature, mais cela existe.

L’auteur connaît moins bien le monde de la vraie l’équitation, sinon de manière mondaine. Le chapitre 10, compte-rendu de diverses courses montées par le vicomte, fait plus amateur que professionnel. C’était le monde des gentlemen riders d’autrefois. Depuis, ils sont devenus des quasi professionnels.

L’auteur parle de la guerre, mais une guerre à cheval, de la première année de la première guerre mondiale. Elle semble irréelle, comme un rêve qui passe dans l’affrontement titanesque entre le maître et le piqueux Jérôme Hardouin, dit Coup-de-Fouet. Ils se valent, se regardent et chacun veut en faire plus que l’autre. Cela se termine par un drame, le sacrifice d’un escadron de deux pelotons et la survie d’un seul, le capitaine de Waligny. Mais celui-ci est fou ou considéré comme tel.

La vie décline progressivement dans le corps de ce militaire dont la femme, la belle reine des amazones, rivalise avec lui d’échanges amères. Triste fin que celle de ce cavalier. Méritait-il celle-ci ?

C’est un beau livre, un peu pédant, un peu envoûtant à la manière du Grand Meaulnes, mais plus incisif et masculin. Dans toutes ces actions, on a du mal à s’y retrouver.

La vie s’en va, mais qu’est-elle ? On ne sait. C’est un théâtre auquel se confronte l’homme. La femme n’y est que décor, ce qui semble passé de mode.

07:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, vénerie, équitation, armée |  Imprimer

Imprimer

14/08/2015

François Fabié, poète

« François Fabié est un homme simple et un poète raffiné autant que profond. Sa mère était paysanne et son père bûcheron. C'est cette enfance merveilleuse qui va inspirer ses poèmes et il ne cessera jamais de chanter le Rouergue ainsi que ses pâtres, ses loups, ses rivières et ses habitants.

Il publia huit recueils chez Lemerre, alors éditeur renommé des Parnassiens. » (http://short-edition.com/classique/francois-fabie)

Il écrivit de très beaux vers non seulement sur son environnement campagnard, mais sur sa compréhension de la vie. Ainsi le poème « Savoir vieillir » :

Vieillir, se l'avouer à soi-même et le dire,

Tout haut, non pas pour voir protester les amis,

Mais pour y conformer ses goûts et s'interdire

Ce que la veille encore on se croyait permis.

Avec sincérité, dès que l'aube se lève,

Se bien persuader qu'on est plus vieux d'un jour.

À chaque cheveu blanc se séparer d'un rêve

Et lui dire tout bas un adieu sans retour.

Aux appétits grossiers, imposer d'âpres jeûnes,

Et nourrir son esprit d'un solide savoir ;

Devenir bon, devenir doux, aimer les jeunes

Comme on aima les fleurs, comme on aima l'espoir.

Se résigner à vivre un peu sur le rivage,

Tandis qu'ils vogueront sur les flots hasardeux,

Craindre d'être importun, sans devenir sauvage,

Se laisser ignorer tout en restant près d'eux.

Vaquer sans bruit aux soins que tout départ réclame,

Prier et faire un peu de bien autour de soi,

Sans négliger son corps, parer surtout son âme,

Chauffant l'un aux tisons, l'autre à l'antique foi,

Puis un jour s'en aller, sans trop causer d'alarmes,

Discrètement mourir, un peu comme on s'endort,

Pour que les tout petits ne versent pas de larmes

Et qu'ils ne sachent pas ce que c'est que la mort.

Mais savoir vieillir, consiste auparavant à savoir vivre, ce qui est encore plus compliqué.

Alors apprenons à vivre pour mieux mourir !

07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poète, rouergue |  Imprimer

Imprimer

13/08/2015

Pages poétiques

Dimanche dernier, pages poétiques au château de Bourgon dans la grande salle.

Au menu, introduction des textes (poèmes ou récits) par quelques morceaux de musique :

* une improvisation sur les touches noires, suivis du poème « Absurde » ;

* une improvisation de jazz suivi d’un texte humoristique « Les hérons » ;

* le poème « Désir » :

* la valse n°2 de Beethoven suivie du texte « Musique et émotion » ;

* le poème « Instant » ;

* La sonate n° de Mozart, suivie de l’ « Eté » ;

* le poème « Loup » ;

* Le texte « La dernière traque » ;

* une improvisation classique andante, suivie du poème « Enfant » ;

* le texte « Homme et femme » ;

* le poème « Nuit » ;

* le texte « Le chat » ;

* l’Aria des variations Goldberg de JS Bach, suivie du poème « Ame » ;

* le texte « Le pianiste » ;

* Le poème « Un instant d’éternité »

* la valse n°3 de Beethoven, suivie du poème « Merci ».

Quelques photos :

10:45 Publié dans 41. Impressions littéraires, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, musique, improvisation |  Imprimer

Imprimer

05/08/2015

Pages poétiques, invitation

Vous êtes conviés à une lecture à deux des pages poétiques de Loup Francart tirées de ces livres « Dictionnaire poétique » et « Petits bouts de rien » et agrémentées de partitions de piano préparant chaque lecture. Tout ceci dans le cadre du château de Bourgon, un splendide château du XIIIème siècle, obligeamment mis à disposition par Alain et Isabelle Ducatillon, ses propriétaires.

En espérant vous voir nombreux lors de cet après-midi rêver et se laisser engourdir l’âme par la magie du lieu, de la musique et des poèmes.

07:12 Publié dans 41. Impressions littéraires, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, musique, beauté, exposition |  Imprimer

Imprimer

26/07/2015

La vie tranquille, de Marguerite Duras

Il ne se passe rien, ou plutôt pas grand-chose dans ce livre. L’histoire en elle-même ne présente pas d’intérêt. La vie d’une femme de vingt-cinq ans dans la ferme d’une famille pauvre. Et pourtant ils ont des émotions, des sentiments et des réflexions élevés dans l’écoulement monotone, et pourtant mouvementé, d’une vie sans divertissement.

Du mal à entrer dans le livre, puis du mal à en sortir. Au commencement, on y revient, même avec l’envie de tout laisser tomber. Puis on y revient pour un je ne sais quoi qui vous fait dire : « Que de beaux passages… Je retiens telle description, tel portrait, telle vision… » Enfin on prend conscience de la puissance de ce livre au fil des pages, jusqu’à lire, puis relire la plupart d’entre elles pour leurs évocations et leurs tendres descriptions.

Cela commence à la page 54 :

« Ça va être prêt, disait Luce Barragues, un peu de patience les garçons. » Et elle riait. Son manteau noir enlevé, elle est apparue dans une robe d’été. Pas très grande, mince, des épaules rondes, douces, ensoleillées. Elles avaient les cheveux noirs qui caressaient son cou et qui remuaient, remuaient sans cesse, des yeux bleus, un visage très beau, très précis qui se défaisait continuellement dans un rire silencieux. On croyait la connaître. (…)

Et toujours Luce :

Je l’ai embrassée dans ses petites rides, sur ses paupières fanées et le long de son front, au bord de ses cheveux, là où elle ne sait pas qu’existe l’odeur d’une fleur. Elle s’est éloignée, puis j’ai entendu qu’elle parlait à papa de la bonne soirée qu’ils avaient passée. J’ai pensé que nous avions des parents pour nous permettre seulement de pouvoir les embrasser et sentir leur odeur, pour le plaisir.

La narratrice :

Il fait frais, la nuit est noire. Des bandes jeunes gens passent en rafales rieuses dans les rues. J’entends la mer. Je l’ai déjà entendu quelque part ce bruit, il me rappelle un bruit connu. ( …) Les pieds devant moi, sous moi, derrière moi, ce sont les miens, les mains à mes côtés qui sortent de l’ombre et y retournent suivant la succession des réverbères, je souris… Comment ne pas sourire ? Je suis en vacances, je suis venue voir la mer. Dans les rues, c’est bien moi, je me sens très nettement enfermée dans mon ombre que je vois s’allonger, basculer, revenir autour de moi. Je me sens de la tendresse et de la reconnaissance pour moi qui viens de me faire aller à la mer. (…)

L’air sent le fard et la peau brûlée de soleil. Sur la banquette il y a de beaux bras nus, des seins tendus sous des écharpes rouges, jaunes, blanches. Ils rient. Ils rient de tout. Ils essaient chaque fois de rire davantage de tout. Derrière leurs rires inégaux on entend le bruit bleu et râpeux de la mer.

Ailleurs dans sa chambre, seule :

J’ai regardé ma robe jetée sue le lit de la chambre. Mes seins lui on fait deux seins, mes bras, deux bras, au coude pointu, à l’emmanchure béante. Je n’avais jamais remarqué que j’usais mes affaires. Je les use. La robe luit au bas du dos, à la taille. Sous les aisselles, elle est déteinte par la sueur. J’ai eu envie de m’en aller, de laisser cette robe à ma place. Disparaître, m’enlever.

Et plus intimement :

Il m’arrive de me regarder (…) et de me trouver belle. Je me sens émue devant la régularité de mon corps. Ce corps est vrai, il est vrai. Je suis une personne véritable, je peux servir à un homme pour être une femme. Je veux porter des enfants et les mettre au monde, car dans mon ventre, il y a aussi cette place faite exprès pour les faire. Je suis forte, grande et lourde. (…) Ma chaleur m’entoure et se mêle à l’odeur de mes cheveux. Je n’en reviens pas de ma peau nue, fraîche, bonne à toucher, de cette préparation parfaite faite pour accueillir les richesses ordinaires. Je me plais. Je m’étonne de ne pas plaire aux autres autant que je me plais. Il me semble que cette grâce que je me trouve est d’une espèce que l’on ne peut pas aussi bien voir, qu’on n’entend pas aussi facile.

Les phrases coulent, seules, dans une sécheresse doucereuse, évoquant peu de choses, comme un souvenir lointain derrière la brume du matin, une ombre de réminiscence dans la crudité des choses. On se sent immergé dans le bonheur de vivre, d’aimer, de méditer. Autour de soi, rien ne se passe, rien d’intéressant. Et pourtant. On ne donnerait sa place pour rien au monde.

Il est rare, très rare, d’aimer un livre non pour l’histoire qu’il raconte, mais pour son style envoûtant, si évocateur d’une vie pleine et pourtant sans action. Et la narratrice poursuit sa vie tranquille en épousant celui qu’elle aimait, le sachant sans le savoir.

Lorsqu’il est revenu, je lui ai demandé d’arrêter là notre visite. J’étais fatiguée. Je voulais dîner et que nous montions ensemble dans ma chambre. Je voulais dormir avec lui. Il est venu auprès de moi et il m’a pris ma tête contre son cou, il m’a serrée très fort, il m’a fait mal. Je ne lui ai rien demandé. Il m’a dit qu’il n’avait même pas pu toucher Luce Barragues parce que c’était de moi qu’il avait envie.

Il faisait noir, une nuit d’octobre, fraîche d’orage.

08:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, solitude, vie quotidienne |  Imprimer

Imprimer

23/06/2015

La formation de la noosphère, de theilhard de Chardin

C’est un nom qui fait rêver scientifiquement. De quoi veut-on encore nous parler ? Du sens du collectif, nous dit le Père Teilhard. Et celui-ci s’efforce de proposer une perspective cohérente de la « Terre pensante ». L’humanité ne représente qu’une coupure infime par rapport aux grands primates, mais elle occupe une place exclusive parmi les autres vivants. Pourquoi ?

Pour Pierre Teilhard de Chardin, c’est la formation, à partir et au-dessus de la Biosphère, d’une enveloppe planétaire de plus, qui peut expliquer cette rupture. La Biosphère est la zone terrestre contenant la Vie. La noosphère vient de Noos, esprit : sphère terrestre de la substance pensante.

Le livre intitulé L’avenir de l’homme présente les principaux essais que Teilhard de Chardin a consacrés au devenir de l’humain. Dans l’un d’eux, écrit en 1947, La formation de la Noosphère, il donne sa vision en quatre parties : la naissance de la noosphère, son anatomie, sa physiologie et ces principales phases de croissance. Ce qui le frappe, c’et avant tout la faculté de celle-ci à s’organiser, passant de groupes de chasseurs à des groupes d’agriculteurs, puis des civilisations et de véritables empires. Comment va s’opérer le passage à la totalité de la terre ? Ce qui est sûr, c’est que la planétisation ne peut qu’avancer jusqu’au moment où elle atteindra le sommet de la réflexion, point subtile de conscience et de complexité. Mais ce sommet même sera lui aussi dépassé par l’exigence d’irréversibilité qu’implique la noosphère.

de Chardin a consacrés au devenir de l’humain. Dans l’un d’eux, écrit en 1947, La formation de la Noosphère, il donne sa vision en quatre parties : la naissance de la noosphère, son anatomie, sa physiologie et ces principales phases de croissance. Ce qui le frappe, c’et avant tout la faculté de celle-ci à s’organiser, passant de groupes de chasseurs à des groupes d’agriculteurs, puis des civilisations et de véritables empires. Comment va s’opérer le passage à la totalité de la terre ? Ce qui est sûr, c’est que la planétisation ne peut qu’avancer jusqu’au moment où elle atteindra le sommet de la réflexion, point subtile de conscience et de complexité. Mais ce sommet même sera lui aussi dépassé par l’exigence d’irréversibilité qu’implique la noosphère.

Ainsi, c’est vers une plus grande liberté que l’avenir de l’homme se construit, contrairement à ce que nous avons tendance à penser du fait d’une pensée individuelle et non collective. Pour Pierre Teilhard de Chardin, ce n’est qu’en nous plongeant au cœur de la Noosphère que nous pouvons espérer, que nous pouvons être sûrs, de trouver, tous ensemble aussi bien que chacun, la plénitude de notre Humanité.

Mais encore faut-il que les hommes s'entendent sur le mot socialisation !

07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homme, humanité, pensée, avenir, socialisation |  Imprimer

Imprimer

12/04/2015

Poème sur la 7ème

https://www.youtube.com/watch?v=9GMAbl1Rz1k

Une déclamation qui sort de l'ordinaire, dite d’une manière énergique et drôle, inusitée, mais émouvante, malgré un mauvais début en 0.16 et 0.28 (mièvre et incertain).

C’est un poème de Philippe Labro. Il existe ou il a existé, même s’il n’est plus déclamé aussi fréquemment.

Oui, c’est vrai, même Johnny Halliday récite ce poème, et pas si mal que ça… Mais sur la fin, cela reste Johnny, avec toute sa violence et sa hargne.

https://www.youtube.com/watch?v=pcqz6MXT7So

Qui a couru sur cette plage?

Elle a dû être très belle

Est-ce que son sable était blanc?

Est-ce qu´il y avait des fleurs jaunes

Dans le creux de chaque dune?

J´aurais bien aimé toucher du sable

Une seule fois entre mes doigts

Qui a nagé dans cette rivière?

Vous prétendez qu´elle était fraîche

Et descendait de la montagne?

Est-ce qu´il y avait des galets

Dans le creux de chaque cascade?

J´aurais bien aimé plonger mon corps

Une seule fois dans une rivière

Dites, ne me racontez pas d´histoires!

Montrez-moi des photos pour voir

Si tout cela a vraiment existé

Vous m´affirmez

Qu´il y avait du sable

Et de l´herbe

Et des fleurs

Et de l´eau

Et des pierres

Et des arbres

Et des oiseaux?

Allons, ne vous moquez pas de moi!

Qui a marché dans ce chemin?

Vous dites qu´il menait à une maison

Et qu´il y avait des enfants qui jouaient autour?

Vous êtes sûrs que la photo n´est pas truquée?

Vous pouvez m´assurer que cela a vraiment existé?

Dites-moi, allons, ne me racontez plus d´histoires!

J´ai besoin de toucher et de voir pour y croire

Vraiment, c´est vrai!

Le sable était blanc?

Vraiment, c´est vrai!

Il y avait des enfants

Des rivières

Des chemins

Des cailloux

Des maisons?

C´est vrai?

Ça a vraiment existé?

Ça a vraiment existé, vraiment…

07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

07/04/2015

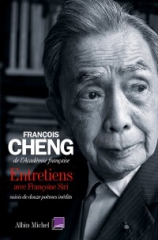

Entretiens de François Cheng avec Françoise Siri (Albin Michel, 2015)

François Cheng, poète, essayiste et sage venu de l’autre bout du monde, est devenu l’une des figures les plus appréciées du public.

Au fil de cinq entretiens sur France Culture (À voix nue), Françoise Siri, journaliste, « passeuse » de poésie et créatrice d’événements littéraires, a voulu en savoir plus sur son parcours. De son enfance chinoise à l’Académie française, François Cheng raconte la misère de ses premières années en France et son apprentissage de la langue. Sur un ton très personnel, il dévoile ses sources d’inspiration et sa pensée intime, évoquant la beauté, la mort, le mal – ses thèmes de prédilection – mais aussi la méditation telle qu’il la pratique, l’amitié, l’amour… et même la pâtisserie française dont il se délecte !

Ces entretiens passionnants sont suivis de douze poèmes inédits. Autant de moments de simple et subtile profondeur.

(4ème de couverture)

En premier lieu, il est beau, cet homme. Bien qu’il ait 86 ans, o n dirait un poupon espiègle. On a envie de le serrer dans nos bras pour le remercier de tout ce qu’il nous donne à travers ses écrits.

n dirait un poupon espiègle. On a envie de le serrer dans nos bras pour le remercier de tout ce qu’il nous donne à travers ses écrits.

En deuxième lieu, il a un regard de bonté. Bien qu’il ait traversé de nombreuses épreuves, il espère toujours de la vie et nous aide à comprendre l’infinie aventure de chaque existence humaine.

En troisième lieu, il est universel. Il n’est pas Chinois, il n’est pas Français, il est l’homme accompli qui a transgressé la matrice originelle et s’est réalisé non pas entre l’Orient et l’Occident, mais dans les deux traditions montrant ainsi l’universalité de la culture.

La mort n’est point notre issue,

Car plus grand que nous

Est notre désir, lequel rejoint

Celui du Commencement,

Désir de vie.

C’est ce qu’il appelle la voie christique : « Pour moi, dans la voie christique, nos désirs et nos espérances, nos épreuves et nos souffrances ne sont pas seulement des données objectives ; ils sont incarnés et pris en charge. Ils trouvent leur réponse dans l’amour absolu. (…) Si l’on ne croit pas à une transcendance, on ne peut pas pardonner. »

Il nous parle des différences entre la poésie chinoise et la poésie française. La première fondée sur les idéogrammes : chaque caractère comptant pour une syllabe, on peut les combiner de façon très libre : deux caractères, trois, quatre… dix, douze… Cet art combinatoire est très développé. Je l’ai un peu introduit en française, en variant la longueur des vers. La seconde fondée sur l’être des mots : je pense par exemple à l’un de mes poèmes qui joue sur la différence entre brisure et brise, la brisure se transforme en brise. Je songe à d’autres exemples comme violette violentée, rouge-gorge égorgé, j’aime combiner les images à partir des sons. (…) Il dit alors un poème consacré à la nuit, par rapport au mot jour :

Nuit qui réunit

Nuit qui désunit

Qui diminue

Qui démunit

Rien qui ne soit jamais aux abois

Aux abois ceux qui s’éveillant se souviennent

Car la nuit avait beau tendre sa toile

Sur l’océan s’est égarée une voile

Nuit qui essuie

Nuit qui guérit

Qui déconseille

Qui désemplit

Rien qui en soit désormais à l’abri

A l’abri ceux qui se souvenant reviennent

Car la nuit s’est déchiré le voile

Une seule flamme unit toutes les étoiles.

Enfin, François Cheng nous parle de la méditation, de la beauté, du mal, de la mort : La beauté procure du sens au plein sens du mot, c’est-à-dire « sensation, direction, signification ». Sensation : la beauté s’éprouve d’abord par la sensation. Direction : attiré par la beauté, on se dirige d’instinct en sa direction. Signification : quand on se dirige dans une direction, notre vie n’est plus une existence absurde, insignifiante, sans but ; elle entre dans la signification, c’est-à-dire qu’elle fait signe au monde et à la transcendance. De fait, c’est la beauté qui nous apprend à aimer.

07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, interview, poésie, roman, langue française, chine |  Imprimer

Imprimer

22/03/2015

Don Camillo

Petit livre des années 1950, Don Camillo a accompagné mon enfance. Je me souviens de maman lisant ce livre le matin dans son lit, riant toute seule de ces chapitres drolatiques dans lesquels don Camillo affrontait Peppone et les membres du parti. Mais don Camillo avait toujours le dessus. En effet, il avait reçu de Dieu deux cadeaux importants ; une foi immense et une espèce de direct à la mâchoire capable d’assommer un bœuf, à supposer qu’un bœuf eût une mâchoire et il n’a pas la force d’un bœuf. Peppone encaissa le direct et s’effondra : « Je te ferai voir moi, si la chair est faible, marmonnait don Camillo.

Au fil des livres dans un vide-grenier, j’ai retrouvé « Don Camillo et ses ouailles ». Il sentait la remise, était coloré de taches d’humidité, avait l’aspect désolé et authentique des vieux bouquins de bibliothèques publiques et était rayé d’une étiquette blanche avec un chiffre 1 écrit au stylo bleu par une dame de patronage bien intentionnée. Après quelques marchandages obligatoires pour faire plaisir au bouquiniste, j’obtenais le livre pour une poignée de centimes, heureux de repartir et de pouvoir me plonger à nouveau dans les délices de mon enfance.

ouailles ». Il sentait la remise, était coloré de taches d’humidité, avait l’aspect désolé et authentique des vieux bouquins de bibliothèques publiques et était rayé d’une étiquette blanche avec un chiffre 1 écrit au stylo bleu par une dame de patronage bien intentionnée. Après quelques marchandages obligatoires pour faire plaisir au bouquiniste, j’obtenais le livre pour une poignée de centimes, heureux de repartir et de pouvoir me plonger à nouveau dans les délices de mon enfance.

Tous les ingrédients y étaient. Le premier chapitre était très éclairant. Il s’intitule « La lampe et la lumière » et nous parle de lampes à huile éclairant les idées des hommes :

Don Camillo leva les yeux vers le Christ du maître-autel et dit :

– Jésus, il y a en ce monde trop de choses qui ne vont pas.

– Je ne pense pas, répondit le Christ. Il n’y a que les hommes qui ne vont en ce monde. Pour le reste, tout va parfaitement.

Don Camillo fit quelques pas en long et en large, puis s’arrêta devant l’autel.

– Jésus, dit-il, si je me mets à compter : un, deux, trois, quatre, cinq, six sept, et continue ainsi à compter pendant un million d’années, arriverai-je au bout ?

– Non, répondit le Christ. Ce faisant tu es comme l’homme qui trace un grand cercle sur le sol et de met à en faire le tour en se disant ; « Je veux voir quand j’arriverai à la fin. » Tu n’arriveras jamais à la fin.

Don Camillo qui s’était mis aussitôt à cheminer mentalement sur le grand cercle, se sentit étouffer comme s’il s’était penché, un instant, à la fenêtre de l’infini.

–Et pourtant, insista don Camillo, je dis, moi, que même les nombres doivent avoir une fin. Fieu seul est éternel et infini et si les nombres n’avaient pas fin, ils seraient éternels et infinis comme Dieu.

– Don Camillo, pourquoi en veux-tu tellement aux nombres ?

– Parce que, à mon avis, si les hommes ne vont pas, c’est à cause des nombres. Ils ont découvert les nombres et en ont fait les régulateurs suprêmes de l’univers.

Quand don Camillo embrayait, c’était terrible. Il alla de l’avant un bon bout ; puis ferma boutique et marcha de long en large dans l’église déserte. Il revint ensuite devant le Christ et s’arrêta :

– Jésus, si les hommes se réfugient dans la magie du nombre, n’est-ce pas, au contraire, une tentative désespérée de justifier leur existence d’êtres pendants ?

Il se tut un instant, angoissé :

– Jésus, les idées sont-elles finies ? Les hommes ont-ils donc pensé tout le pensable ?

– Don Camillo, qu’entends-tu par idée ?

– Un idée, pour moi, pauvre prêtre de campagne, c’est une lampe qui s’allume dans la nuit profonde de l’ignorance humaine et met en lumière un nouvel aspect de la grandeur du Créateur.

Et les chapitres s’égrainent, tous aussi pleins de conflits et d’amour déguisé entre les deux partis, celui de Dieu et celui du diable ou plutôt celui de Dieu et celui des hommes. On lit Pénitence, L’innocence, La grève, La bicyclette, Le Kolkhoz, Foudre et bien d’autres, jusqu’au dernier Via Crucis où Don Camillo est exilé par son évêque à Monterana, le pays le plus déshérité de la terre. Ne trouvant de crucifix, il alla le chercher dans son village et se fait ramener par Peppone et son camion, mais pas jusqu’au bout. Il part dans la campagne avec le crucifix sur l’épaule, le sentier est raide, les gros cailloux glissent et la croix est énorme, de chêne plein. Quatre heures pour arriver au village de Monterana. Mais Peppone avait suivi don Camillo pas à pas. Il n’avait pas la Croix sur l’épaule, mais il avait participé à cette immense fatigue et il n’avait pas cessé de sentir le poids de cette croix.

Il était entré dans l’église et apercevant le tronc des pauvres, il y avait glissé le billet de dix mille.

– Jésus, murmura don Camillo en levant les yeux vers le crucifix, vous n’êtes pas fâché d’être là ?

– Dieu est partout, répondit le Christ.

–Jésus, il n’y a qu’un drapeau ; mais chaque régiment a le sien. Vous êtes mon drapeau, Seigneur !

Et nous, enfants, qui avions du mal à lire ou lisions sans comprendre ce que signifiait chaque histoire, nous ne lisions que les images, c’est-à-dire les illustrations d’un inconnu, car je n’ai pas pu retrouver qui avait illustré la première page de chaque chapitre. Mais ce sont ces dessins un peu puérils qui ont bercé les jours de mon enfance, au même titre que Tintin.

07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : don camillo, sabre et goupillon, chrétiens, communistes |  Imprimer

Imprimer