01/04/2016

A paraître

Dans le courant du mois d'avril, parution d'un nouveau livre :

Le temps te presse… Et tu résistes

À l’appel de la fin des temps

Le temps te presse… Ne te presse pas...

07:52 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, parution, édition, sortie |  Imprimer

Imprimer

21/11/2015

Dédicace Saumur

Loup Francart présentera, lira des extraits et dédicacera ses deux derniers livres le samedi 21 novembre 2015 à l’Espace culturel Leclerc de Saumur entre 14 et 18 heures.

Le temps suspend son vol, la matière flotte devant la langue française, irréelle, aux mille couleurs de l'humanité. C'était un samedi de promenade dans Paris, mais cela pourrait être à chaque instant où la pensée s'arrête et se laisse enchanter par la magie de l'apesanteur.

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dédicace, livre, poésie, poème, récits |  Imprimer

Imprimer

08/10/2015

Dans les ruines de la carte, d’Emmanuel Ruben

« Publier un livre c’est procéder à un lâcher de vampires. Car un livre est un oiseau sec, exsangue, avide de chaleur humaine, et lorsqu’il s’envole, c’est à la recherche d’un lecteur, être de chair et de sang, sur lequel il pourra se poser afin de se gonfler de sa vie et de ses rêves. Ainsi le livre devient ce qu’il a vocation d’être : une œuvre vivante. » Michel Tournier, Le Vol du vampire, 1981

Le Vampire Actif est une maison d’édition associative, à compte d’éditeur, née en 2007 de la rencontre de passionnés de littérature et fervents défenseurs du livre dans ce qu’il a de plus noble.

« Entre la carte et le territoire, entre le réel et sa perception, il y a toujours un autre monde probable, un potentiel utopique, un réservoir d’imaginaire ; si le peintre ou l’écrivain a tenté la représentation à l’échelle 1/1 de notre monde que les siècles se sont efforcés d’abîmer, c’est au lecteur ou au spectateur qu’il appartient d’en explorer les ruines, d’en retrouver les contours, c’est lui et lui seul qui peut réécrire ou redessiner l’archipel des possibles. Invitation à explorer l’oeuvre de nombreux peintres et écrivains, de Vermeer à Kirkeby, de Stendhal à Julien Gracq et W. G. Sebald, Dans les ruines de la carte propose une réflexion audacieuse sur les liens entre peinture, littérature et géographie de l’âge classique à l’ère du numérique. » (4ème de couverture).

J’ai assisté à la présentation de ce livre aux mardis littéraires, le 6 octobre. J’avoue avoir été déçu par cette présentation. L’éditrice a fait parler l’auteur, mais sans jamais dire de manière explicite ce qu’il y avait dans ce livre. Je n’ai entendu que les mots carte et peinture. Mais quels rapports entre les deux, quels liens tissés entre les tableaux qui n’ont pas réellement été évoqués et les cartes. Il nous a parlé de la carte de son enfance, de vol de territoires, mais pourquoi ?

Je n’ai retenu qu’une belle phrase : une carte contient le réel et ouvre à l’imaginaire. J’ajouterai qu’une carte est une synthèse du monde géographique, mais aussi historique, politique, démographique, culturel. De nos jours, la carte moderne devient schéma et même parfois réseau. Sur un bout de papier, la synthèse de travaux et de réflexions multiples, donnée à qui sait les lire.

06:31 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, écriture, littérature |  Imprimer

Imprimer

07/04/2015

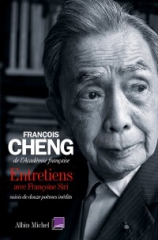

Entretiens de François Cheng avec Françoise Siri (Albin Michel, 2015)

François Cheng, poète, essayiste et sage venu de l’autre bout du monde, est devenu l’une des figures les plus appréciées du public.

Au fil de cinq entretiens sur France Culture (À voix nue), Françoise Siri, journaliste, « passeuse » de poésie et créatrice d’événements littéraires, a voulu en savoir plus sur son parcours. De son enfance chinoise à l’Académie française, François Cheng raconte la misère de ses premières années en France et son apprentissage de la langue. Sur un ton très personnel, il dévoile ses sources d’inspiration et sa pensée intime, évoquant la beauté, la mort, le mal – ses thèmes de prédilection – mais aussi la méditation telle qu’il la pratique, l’amitié, l’amour… et même la pâtisserie française dont il se délecte !

Ces entretiens passionnants sont suivis de douze poèmes inédits. Autant de moments de simple et subtile profondeur.

(4ème de couverture)

En premier lieu, il est beau, cet homme. Bien qu’il ait 86 ans, o n dirait un poupon espiègle. On a envie de le serrer dans nos bras pour le remercier de tout ce qu’il nous donne à travers ses écrits.

n dirait un poupon espiègle. On a envie de le serrer dans nos bras pour le remercier de tout ce qu’il nous donne à travers ses écrits.

En deuxième lieu, il a un regard de bonté. Bien qu’il ait traversé de nombreuses épreuves, il espère toujours de la vie et nous aide à comprendre l’infinie aventure de chaque existence humaine.

En troisième lieu, il est universel. Il n’est pas Chinois, il n’est pas Français, il est l’homme accompli qui a transgressé la matrice originelle et s’est réalisé non pas entre l’Orient et l’Occident, mais dans les deux traditions montrant ainsi l’universalité de la culture.

La mort n’est point notre issue,

Car plus grand que nous

Est notre désir, lequel rejoint

Celui du Commencement,

Désir de vie.

C’est ce qu’il appelle la voie christique : « Pour moi, dans la voie christique, nos désirs et nos espérances, nos épreuves et nos souffrances ne sont pas seulement des données objectives ; ils sont incarnés et pris en charge. Ils trouvent leur réponse dans l’amour absolu. (…) Si l’on ne croit pas à une transcendance, on ne peut pas pardonner. »

Il nous parle des différences entre la poésie chinoise et la poésie française. La première fondée sur les idéogrammes : chaque caractère comptant pour une syllabe, on peut les combiner de façon très libre : deux caractères, trois, quatre… dix, douze… Cet art combinatoire est très développé. Je l’ai un peu introduit en française, en variant la longueur des vers. La seconde fondée sur l’être des mots : je pense par exemple à l’un de mes poèmes qui joue sur la différence entre brisure et brise, la brisure se transforme en brise. Je songe à d’autres exemples comme violette violentée, rouge-gorge égorgé, j’aime combiner les images à partir des sons. (…) Il dit alors un poème consacré à la nuit, par rapport au mot jour :

Nuit qui réunit

Nuit qui désunit

Qui diminue

Qui démunit

Rien qui ne soit jamais aux abois

Aux abois ceux qui s’éveillant se souviennent

Car la nuit avait beau tendre sa toile

Sur l’océan s’est égarée une voile

Nuit qui essuie

Nuit qui guérit

Qui déconseille

Qui désemplit

Rien qui en soit désormais à l’abri

A l’abri ceux qui se souvenant reviennent

Car la nuit s’est déchiré le voile

Une seule flamme unit toutes les étoiles.

Enfin, François Cheng nous parle de la méditation, de la beauté, du mal, de la mort : La beauté procure du sens au plein sens du mot, c’est-à-dire « sensation, direction, signification ». Sensation : la beauté s’éprouve d’abord par la sensation. Direction : attiré par la beauté, on se dirige d’instinct en sa direction. Signification : quand on se dirige dans une direction, notre vie n’est plus une existence absurde, insignifiante, sans but ; elle entre dans la signification, c’est-à-dire qu’elle fait signe au monde et à la transcendance. De fait, c’est la beauté qui nous apprend à aimer.

07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, interview, poésie, roman, langue française, chine |  Imprimer

Imprimer

04/02/2015

Soumission, roman de Michel Houellebecq

Autant que la littérature, la musique peut déterminer un bouleversement, un renversement émotif, une tristesse ou une extase absolues ; autant que la littérature, ma peinture peut générer un émerveillement, un regard neuf posé sur le monde. Mais seule la littérature peut vous donner cette sensation de contact avec un autre esprit humain, avec l’intégralité de cet esprit, ses faiblesses et ses grandeurs, ses limitations, ses petitesses, ses idées fixes, ses croyances, avec tout ce qui l’émeut, l’intéresse, l’excite ou lui répugne. Seule la littérature peut vous permettre d’entrer en contact avec n’esprit d’un mort, de manière plus directe, plus complète et plus profonde qui ne le ferait même la conversation avec un ami – aussi profonde, aussi durable que soit une amitié, jamais on ne se livre, dans une conversation, aussi complètement qu’on ne le fait devant une feuille vide, s’adressant à un destinataire inconnu. Alors bien entendu, lorsqu’il est question de littérature, la beauté du style, la musicalité des phrases ont leur importance ; la profondeur de la réflexion de l’auteur, l’originalité de ses pensées ne sont pas à dédaigner ; mais un auteur c’est avant tout un être humain, présent dans ses livres, qu’il écrive très bien ou très mal en définitive importe peu, l’essentiel et qu’il écrive et qu’il soit, effectivement, présent dans ses livres. (p. 10 et 11)

Ce roman de Michel Houellebecq est à l’image de son auteur ce que Huysmans est à l’image de François, le héros du livre. Un étrange parallèle, mais qui est bien présent tout au long du livre sans que jamais il n’apparaisse clairement. Par exemple, le naturalisme prôné par Huysmans consiste à donner de la réalité une image précise, même si celle-ci est vulgaire ou immorale. C’est une méthode littéraire proche des méthodes des sciences naturelles puisque, d’après Auguste Comte, l’art obéit aux mêmes lois que la science. Ainsi, Taine s’efforce de découvrir les lois qui régissent la littérature. Il soutient que le contexte de l’œuvre littéraire, c’est-à-dire la race, le milieu naturel, social et politique et même sa date de création en font sa caractéristique et ses traits spécifiques. C’est également la pratique de Houellebecq dans ce roman où le héros, qui n’a rien d’un héros, disons l’habitant du livre, passe, comme dans un rêve, d’une société française supposée décadente à une société réglée et relancée par les lois de l’Islam. L’auteur se pose la question de la foi, bien petitement il faut le dire, sans grande conviction, mais avec sincérité, du moins dans les faits. Il fait preuve du même cynisme que Huysmans. Il soulève les questions et les laisse sans réponse. Ainsi François va dans la vie sans jamais provoquer son destin, le laissant aller où bon lui semble, en spectateur plutôt qu’en acteur. Il en vient à se convertir à l’Islam à l’image de la conversion facile qui consiste à ne dire que les mots suivants : « Je témoigne qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mahomet est l’envoyé de Dieu ».

Ce roman de Michel Houellebecq est à l’image de son auteur ce que Huysmans est à l’image de François, le héros du livre. Un étrange parallèle, mais qui est bien présent tout au long du livre sans que jamais il n’apparaisse clairement. Par exemple, le naturalisme prôné par Huysmans consiste à donner de la réalité une image précise, même si celle-ci est vulgaire ou immorale. C’est une méthode littéraire proche des méthodes des sciences naturelles puisque, d’après Auguste Comte, l’art obéit aux mêmes lois que la science. Ainsi, Taine s’efforce de découvrir les lois qui régissent la littérature. Il soutient que le contexte de l’œuvre littéraire, c’est-à-dire la race, le milieu naturel, social et politique et même sa date de création en font sa caractéristique et ses traits spécifiques. C’est également la pratique de Houellebecq dans ce roman où le héros, qui n’a rien d’un héros, disons l’habitant du livre, passe, comme dans un rêve, d’une société française supposée décadente à une société réglée et relancée par les lois de l’Islam. L’auteur se pose la question de la foi, bien petitement il faut le dire, sans grande conviction, mais avec sincérité, du moins dans les faits. Il fait preuve du même cynisme que Huysmans. Il soulève les questions et les laisse sans réponse. Ainsi François va dans la vie sans jamais provoquer son destin, le laissant aller où bon lui semble, en spectateur plutôt qu’en acteur. Il en vient à se convertir à l’Islam à l’image de la conversion facile qui consiste à ne dire que les mots suivants : « Je témoigne qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mahomet est l’envoyé de Dieu ».

Au-delà de ce lien personnel entre l’auteur et le narrateur du roman, on peut aussi considérer les aspects sociologiques de cette fable qui se déroule dans les années 2020 : l’image d’une France aux hommes politiques décadents et sans consistance, l'image de l'acceptation d'une réalité qui n’est en rien française, l'image d’une Education nationale sans volonté, oublieuse de la civilisation occidentale qui la fit. Au travers des réflexions de François, on perçoit la déliquescence d’une nation par manque d’affirmation de soi. Un endormissement face au volontarisme machiavélique du nouveau pouvoir. Les changements culturels se déroulent sans objection de la part des élites intellectuelles et politiques : à Dieu va, semble dire la nation, sans s’en émouvoir.

Le titre « Soumission » du roman est bien vu. C’est bien de cela qu’il s’agit : la modération devenue le maître mot des politiques se retourne contre leurs promoteurs. L’Islam engloutit le peu de considération que le pays a encore sur lui-même. Cette politique fiction, très personnelle, et romancée à la manière Houellebecq, pleine de réflexions, de morgue, de sexe et dans le même temps d’innocence et de regard neuf, laisse un goût amer, celui d’une société à la fois peu imaginable, mais réaliste, dont l’aveuglement est compensé par la poursuite d’une vie qui semble normale aux élites qui s’adaptent et maintiennent leurs pouvoirs au prix de multiples contorsions. Et les Français dans tout cela, que deviennent-ils ?

07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, livre, soumission, avenir, société, occident |  Imprimer

Imprimer

30/12/2014

Le liseur du 6h27, roman de Jean-Paul Didierlaurent

Guilain Vignolles prend chaque jour le RER pour se rendre au travail. Et chaque jour, il devient le liseur, ce type étrange qui, tous les jours de la semaine, parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirés de sa serviette. (…). Et à chaque fois, la magie s’opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient avec eux un peu de cet écœurement qui l’étouffait à l’approche de l’usine.

Guilain est en charge d’une broyeuse de livres invendus, la Zerstor Fünf Hundert 500, un redoutable engin qui transforme sans pitié les pages en boue gluante. Il lui arrive de récupérer quelques feuilles volantes, jamais un livre complet, ni même un chapitre. Et il les lit dans le RER. Tous attendent cet instant qu’ils passent en rêvant. Arrivé à l’usine, Guilain rencontre le gardien à l’entrée, Yvon Grimbert, un "alexandrophile", qui lui déclame deux vers de sa composition :

« L’averse se précipite, soudaine et mystérieuse,

Cognant sur ma guérite en une grêle nerveuse. »

Pour se distraire et échapper à l’atmosphère pesante, il va voir fréquemment son ami Giuseppe qui s’est fait broyer les jambes par la machine. C’est lui qui le délivrera de cette vie ratée en trouvant le centre commercial où une jeune fille est dame pipi. L’épousera-t-elle ? On ne sait, mais cela semble bien parti.

Il est un jour invité par une vieille dame charmante à faire la lecture dans une pension appelée les Glycines, face à des vieillards qui se délectent de cet instant de plaisir. Jusqu’au jour où il amène avec lui Yvon, rasé de près, l’air plus guilleret que jamais, qui emporte l’adhésion et le relègue dans un rôle de valet de pied. Yvon séduit en un tour de main l’assemblée par quelques vers bien sentis :

« Dieu que ce hall est grand, comme il est imposant.

Nulle entrée ne peut être plus proche du firmament.

Heureux ses occupants, qu’ils savourent leur chance,

D’avoir si bel endroit pour terminer leur danse. »

Un livre à l’histoire loufoque, avec des personnages truculents. On se lasse cependant du récit qui traîne un peu en longueur. Il faut bien faire un roman. L’existence maussade et quelque peu solitaire du personnage principal déteint sur le lecteur. Mais le livre fait malgré tout rêver. Sa cocasserie est exemplaire et parfaitement réaliste. On a l’impression de passer entre les deux feuilles d’un livre à détruire et d’y laisser un peu de soi-même.

07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, société, poésie |  Imprimer

Imprimer

27/12/2014

Un cadeau pas comme les autres

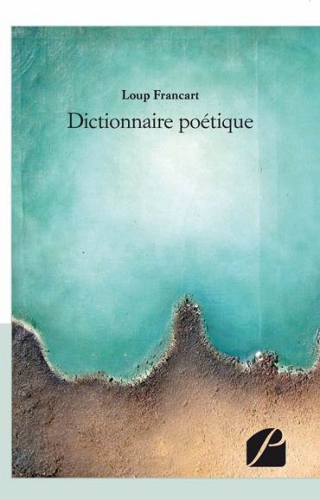

Il est sorti de presse. Un dictionnaire appelé à s’agrandir de tous les mots de l’inspiration. Pour l’instant il n’en renferme qu’un peu plus de 73.

A partir d’un terme, laisser dériver son imagination et envisager les différents sens du terme entre la réalité, le virtuel et la fiction.

Oui, cela forme un poème qui se met à vivre et qui dérive loin de son auteur.

C'est un petit livre qui fait un petit cadeau pour que le nouvel an soit plus attrayant. Alors n'hésitez pas, donnez-le à tout vent !

Prix : 14,30 €

183 pages

|

Référence : ISBN 978-2-7547-2626-9 Format : 13x20 Broché Mots clés : vie, existence, âme, poésie |

Les commandes peuvent être passées :

- Sur le site internet : www.editions-pantheon.fr

- Par courriel adressé à : commande@editions-pantheon.fr

- Par courrier adressé à :

Les Editions du Panthéon

12 rue Antoine Bourdelle

75015 Paris

- Par télécopie au 01 43 71 14 46

- Par téléphone au 01 43 71 14 72

- Sur Amazon : http://www.amazon.fr/

- A la FNAC : http://livre.fnac.com/

Si par hasard vous l’achetiez et qu’il vous plaît, seriez-vous assez aimable pour mettre une appréciation sur les sites de :

Cela me permettrait d’en faire la promotion.

07:48 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, poésie, écriture, nouvelle année, nouvel an, premier janvier |  Imprimer

Imprimer

17/12/2014

La lenteur, roman de Milan Kundera

Le premier chapitre résume toute la thèse du livre et son cadre : L’envie nous a pris de passer la soirée et la nuit dans un château. (…) Je conduis et, dans le rétroviseur, j’observe une voiture derrière moi. La petite lumière à gauche clignote et toute la voiture émet des ondes d’impatience. Le chauffeur attend l’occasion pour me doubler. (…)

clignote et toute la voiture émet des ondes d’impatience. Le chauffeur attend l’occasion pour me doubler. (…)

L’homme ne peut se concentrer que sur la seconde présente de son vol ; il s’accroche à un fragment de temps coupé et du passé et de l’avenir ; il est arraché à la continuité du temps ; il est en dehors du temps ; autrement dit, il est dans un état d’extase ; dans cet état il ne sait rien de son âge, rien de sa femme, rien de ses enfants, rien de ses soucis et, partant, il n’a pas peur, car la source de la peur est dans l’avenir, et qui est libéré de l’avenir n’a rien à craindre. (…)

Quand l’homme délègue la faculté de vitesse à une machine tout change : dès lors, son propre corps se trouve hors du jeu et il s’donne à une vitesse pure, vitesse en elle-même, vitesse extase.

Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu ? (…) Un proverbe tchèque définit la douce oisiveté par une métaphore : ils contemplent les fenêtres du bon Dieu. Celui qui contemple les fenêtres du bon Dieu ne s’ennuie pas, il est heureux. Dans notre monde, l’oisiveté s’est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose : le désœuvré est frustré, s’ennuie, est à la recherche constante du mouvement qui lui manque.

Notre monde a certes gagné en vitesse, mais il a perdu sa capacité de bonheur, de plaisir. Il est froid et fait apparaître l’insignifiance et la lâcheté de l’homme moderne. Il s’appauvrit politiquement et culturellement et le paraître est devenu plus important que l’être. L’homme est dorénavant un « danseur » prêt à tout pour monter dans les sondages et ce faisant il n’existe plus, n’a plus ni morale, ni conscience, car quand les choses se passent trop vite, personne ne peut être sûr de rien, de rien du tout, même pas de soi-même.

Il faut cependant avouer que cette lenteur dont il fait l’éloge ne nous aide pas à comprendre le livre. Il m’a fallu de nombreux allers et retours pour commencer à entrevoir où il voulait en venir et je n’ai certes pas tout découvert et encore moins compris. La lenteur se déroule comme l’expiration d’un accordéon, un millefeuille de pliures qui cache de nombreux récits qui ne se relient pas forcément entre eux de manière explicite. Alors on a besoin de reprendre de l’air comme l’accordéon a besoin d’aspirer pour poursuivre sa complainte.

07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, thèse, lenteur, vitesse, oubli |  Imprimer

Imprimer

02/12/2014

Le petit garçon, roman de Philippe Labro

Le sujet du livre : le temps ! Il s’écoule à intervalles irréguliers, selon les souvenirs des événements qui le marquent. Petit garçon, je ne comprenais pas qu’il pût y avoir un ordre, un mouvement et que l’action des hommes fût conduite par ce qu’on appelle, commodément, la force des choses. (…) L’usine à Fabriquer le Temps ! J’en ferai la description dès le lendemain, au plus proche de mes frères ; il l’acceptera, comme je sais recevoir ses propres affabulations. A mesure que je lui parle, je me sens capable de la dessiner. S’élevant un milieu des champs du Tescou, ruisselante et luisante, on dirait une immense construction de pierres couleur de nuit, sans porte ni fenêtre. A l’intérieur, des hommes sans visage, habillés comme des minotiers, surveillent une structure compliquée faite de roues, courroies et pistons, qui tourne dans fin sur elle-même.

– Qu’est-ce qu’ils font ? demande mon frère.

Catégorique, je réponds :

– Ils font du temps. Si tu n’en as pas, tu peux aller en acheter. Les grandes personnes n’en ont jamais assez, elles y vont.

– Combien ça coûte ?

Je réponds que j’en ignore le prix.

Que d’aventures pour ce petit garçon dans la tourmente des secrets des grandes personnes pendant l’occupation dans le sud-ouest de la France. Le fil directeur du récit, même s’il n’est que peu évoqué, c’est son père, le pilier de la famille, en espadrilles, au comportement irréprochable, dans une ambiance délétère où les juifs en recherche de passeurs vers l’Espagne et les allemands en recherche des juifs se côtoient. Il vit tout cela à la hauteur de ses quatre ans et décrit avec faconde les personnages rocambolesques qui ont peuplés son enfance : l’Homme Sombre, possesseur d’une juvaquatre, Monsieur Germain, Madame Blèze qui fait naître des sourires sur les lèvres des hommes, Sam, oiseau incongru au nez pointu, la petite Murielle qui cherche on ne sait quoi dans l’obscur chemin des Amoureux, le général allemand qui vient loger chez eux dans la chambre des filles.

Tout est secret pour le petit garçon. Tout est énigme, merveille. Dans cette province tranquille, sans âge, des jardins, aujourd’hui ordinaires, étaient forêts de Brocéliande ; des routes, aujourd’hui banales, promettaient un danger palpitant et les demeures les plus modestes semblaient receler autant de situations rocambolesques, personnages farfelus, drames et trésors cachés.

La villa renfermait la famille et ses secrets bien gardés. Ils étaient consignés dans l’Album qu’ils remplissaient en cachette jusqu’au jour où ils montèrent à Paris. Son père estimait avoir légué à ses enfants suffisamment d’armes, c’est-à-dire suffisamment d’âme. Il les avait fait « monter à Paris » pour parfaire leurs connaissances ; peut-être avaient-ils été trop protégés au sein du paradis aujourd’hui perdu de la ville de province ; il apercevait, désormais, qu’ils trouveraient ici de quoi mettre à l’épreuve ce qui, en fin de compte, importait le plus : le caractère.

Il acheva la lettre par sa formule traditionnelle : « Adieu, petit, je te serre la main ».

Dehors, le taxi s’était éloigné et la rue n’exprimait rien, rien d’autre que son propre bruit, factice et neutre, comme la lumière du bec de gaz municipal.

07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, livre, souvenirs d'enfance, temps, occupation, sentiments |  Imprimer

Imprimer

15/11/2014

Dédicace

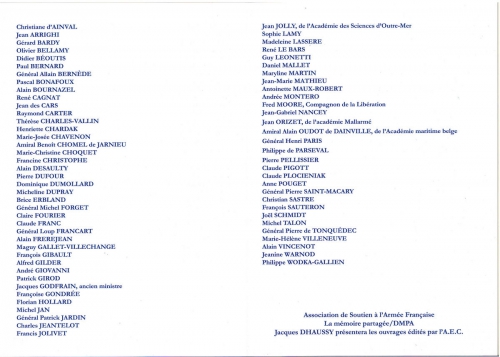

Aujourd'hui participation à l'après-midi du livre des Ecrivains combattants :

avec les participants suivants:

Pour ma part, trois livres seront proposés:

Vous êtes bien sûr conviés à venir, le dernier livre faisant un beau cadeau de Noël.

07:17 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, dédicace, salon |  Imprimer

Imprimer

03/11/2014

Un homme effacé, roman d’Alexandre Postel

Toute société reposait sur un ensemble de fictions – notamment juridiques – destinées à introduire de la cohérence et de la continuité dans un monde qui en était cruellement dépourvu. (…) Ce n’était d’ailleurs pas un problème, à condition de se souvenir que ces fictions ne sont que des fictions. Car l’oubli de ce principe était la cause de toutes les erreurs judiciaires. Chaque fois que l’on condamnait un innocent, on ne faisait jamais que sélectionner la plus cohérente, la plus vraisemblable, en d’autres termes la plus fictive des hypothèses envisageables. (…) Il suffisait de choisir un homme effacé, timide, peu sociable ; de s’arranger pour glisser quelques images infâmes sur son disque dur ; et de laisser s’abattre sur lui les pulsions fictionnelles de la société toute entière.

Tiré de l’épilogue du roman, ce résumé exprime les réflexions que l’auteur a cherché à introduire : nul n’est à l’abri du système de cohérence de la société. Ce jour-là, où tout commença, Damien North n’arrive plus à connecter son ordinateur sur le réseau de la faculté. Résigné, il part vers le campus sans son ordinateur. Il croise Hugo Grimm et ne sachant quoi lui dire, lui demande : « Dites-moi, Hugo, vous aussi vous avez des problèmes avec internet en ce moment ? » Sans le savoir Damien vient de croiser celui qui sera à l’origine de tous ces ennuis. Arrivé à son bureau, l’attend Sophie, une étudiante, qui vient l’interroger sur les commentaires mis en note des corrections d’un devoir. Tentant de lui expliquer en quoi sa copie ne correspondait pas à son attente, il conclut : « Lire votre commentaire, c’est comme écouter une chorale qui ne chante pas juste. On applaudit par politesse, mais au fond, on pourrait tout aussi bien siffler. Je vous ai donné une notre…moyenne, mais rien ne m’aurait empêché d’être plus sévère ». Plus tard, il croise Macha Pavlik, dite Machette, qui le contraint à signer une pétition contre le fichier Télémaque, constitué par le gouvernement pour examiner leur mode de vie, leurs fréquentations et leurs croyances.

Toute est en place pour l’erreur judiciaire. Le jour même, un inspecteur vient saisir son ordinateur, l’arrête pour consultation et détention d’images à caractère pédopornographique. Il est incarcéré et son martyre commence. Condamné à cinq ans de prison, il se retrouve en prison. Ce n’est qu’au bout d’un temps infini pour lui que son avocat arrive un matin, le sort de prison et lui dit qu’Hugo a avoué dans une lettre être à l’origine de sa condamnation. Il avait copié ces images à l’insu de Damien sur l’ordinateur de celui-ci pour ensuite les mettre sur une clé USB. Il lui faut beaucoup de temps pour se remettre de cette aventure. Mais le pire reste à venir. Ces voisins l’épie et, peu à peu, lui découvrent de véritables sentiments de dépravé : il regarde les enfants bizarrement. Il souffre alors d’une asociabilité aigüe, se réfugie chez lui et passe son temps dans un arbre dans son jardin. Dénoncé par une voisine (il y avait des enfants qui baignaient dans une piscine à proximité), le voisinage se dit que ce n’est pas parce qu’il a été innocenté qu’il est à tout jamais innocent. Et le commissaire reprend son enquête. Damien alors abat l’arbre à la tronçonneuse et pleure assis sur son tronc. Le commissaire comprend toute la perversité de la société qui continue à accuser un innocent. Il s’efface et laisse vivre Damien qui reprend peu à peu une vie effacé et tranquille.

Un beau livre qui décrit l’hypocrisie des conventions sociales et des soupçons qui se transforment en preuve. Tous accusent Damien d’un crime qu’il n’a pas commis et la rumeur persiste, enfle jusqu’à l’absurde. Il y a toujours une part de vérité dans les accusations, même s’il est prouvé qu’elles sont fausses, n’est-ce pas ?

07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, judiciaire, tribunal, accusation, innocence |  Imprimer

Imprimer

30/10/2014

Ne pars pas avant moi, roman de Jean-Marie Rouart

Le dernier chapitre éclaire le livre et le résume. L’orage. Eclatera-t-il ou se contentera-t-il d’agacer les nerfs ? L’auteur condense en une description des aléas de la nature celle d'une vie qui semble familière, mais dont les plis recèlent de multiples réminiscences. Je pense à Berthe Morisot, qui a écrit dans ses carnets la phrase la plus belle et la plus désolée qu’on puisse confier à soi-même quand on s’apprête à quitter le monde : « Mon ambition se bornerait à fixer quelque chose de ce qui se passe ; quelque chose, la moindre des choses ; une attitude de Julie, un sourire, une fleur, un fruit, une branche d’arbre et, quelques fois, un souvenir plus spirituel des miens, une seule de ces choses me suffirait. » J’ai l’impression d’appartenir comme elle à cette race qui se désespère de ne trouver rien qui lui apporte la preuve de son existence, sinon en la mettant en peinture ou en mots. Ces mots capables de façonner les visages et les paysages, il me semble qu’ils me relient à la seule vie par laquelle j’existe. (…) Qu’est-ce qui demeure encore ? (…) Quel sens, tout cela ? (…)

Le soleil réapparaît éclairant le cap Corse, effaçant le souvenir de l’orage. Un petit nuage rose à même l’impudence de gambader au-dessus de l’horizon. Je regagne ma chambre. Un message de Jean d’Ormesson m’attend : « Ne pars pas avant moi. »

Ainsi s’achève ce roman autobiographique, fait de morceaux de vie de l’adolescence à la vieillesse qui n'est qu'évoquée dans ce dernier chapitre. L’auteur se dévoile tout en s’interrogeant sur les mystères du destin. Un jeune homme lointain et proche, qui vit l’amour avec ironie et qui conte ses rencontres avec le sérieux qu’il semble attacher au côtoiement des grands de ce monde, en particulier de la littérature.

Qu’en retenir ? L’évocation de ses conquêtes. D’abord Solange qui le trompe, mais qui l’aime malgré son mariage, Sara qui abandonne ses futilités pour le rejoindre dans sa chambre d’étudiant et quelques autres, toutes enchantées et enchanteresses. L’évocation de ses rencontres aussi, avec Vergès, Cardin, Nourrisier, l’écrivain du désenchantement du monde, mais surtout Jean d’Ormesson, l’écrivain fétiche du jeune homme qu’il était et qu’il veut nous faire croire qu’il est toujours.

Cette dernière évocation donne le style du livre. Oui, il est merveilleusement écrit, plein de descriptions oniriques et d’extases sur cette vie de rencontre, promenade dans les salons littéraires quelque peu compassés. Car si le style est enchanteur, les enchantements décrits restent très personnels et font preuve d’un certain contentement de soi. Il se décrit comme un être rejeté parce qu’il a raté son bac ; J’avais dix-sept ans. Ce soir-là, je n’attendais rien de la nouvelle année. Pourtant j’en attendais tout. J’avais peur de m’enliser dans une existence grise et banale et, au fond de moi, j’étais gonflé d’espoir. (première page du livre qui en donne la trame). Mais il fait apparaître son contentement dans les descriptions de cette vie bourgeoise, riche matériellement et intellectuellement.

A la manière de Jean d’Ormesson, Jean-Marie Rouart est un enchanteur qui tourne sur lui-même, y revient sans cesse et se délecte dans ce mélange de réalité et de fiction, d’impressions et de descriptions, de liberté et d’obligations.

Ecoutez-le et vous comprendrez :

http://www.youtube.com/watch?v=VEAaG9t7yQ0&feature=player_embedded

07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, écrivains, vie, société |  Imprimer

Imprimer

08/10/2014

Dans le jardin de l’ogre, roman de Leïla Slimani

Elle veut être une poupée dans le jardin de l’ogre. Elle ne réveille personne. Elle s’habille dans le noir et ne dit pas au revoir. Elle est trop nerveuse pour sourire à qui que ce soit, pour entamer une conversation amicale. Adèle sort de chez elle et marche dans les rues vides. (…) Elle ramasse sur le siège en face d’elle un journal daté d’hier. Elle tourne les pages. Les titres se mélangent, elle n’arrive  pas à fixer son attention. Elle le repose, excédée. Elle ne peut pas rester là. Son cœur cogne dans sa poitrine, elle étouffe. Elle desserre son écharpe, la fait glisser le long de son cou trempé de sueur et la pose sur un siège vide. Elle se lève, ouvre son manteau. Debout, la main sur la poignée de la porte, la jambe secouée de tremblements, elle est prête à sauter. (…) « Adèle… » Adam sourit, les yeux gonflés de sommeil. Il est nu. « Ne parle pas. » Adèle enlève son manteau et se jette sur lui. « S’il te plaît. »

pas à fixer son attention. Elle le repose, excédée. Elle ne peut pas rester là. Son cœur cogne dans sa poitrine, elle étouffe. Elle desserre son écharpe, la fait glisser le long de son cou trempé de sueur et la pose sur un siège vide. Elle se lève, ouvre son manteau. Debout, la main sur la poignée de la porte, la jambe secouée de tremblements, elle est prête à sauter. (…) « Adèle… » Adam sourit, les yeux gonflés de sommeil. Il est nu. « Ne parle pas. » Adèle enlève son manteau et se jette sur lui. « S’il te plaît. »

Adèle se rhabille et lui tourne le dos. Elle a honte qu’il la voie nue. « Je suis en retard pour le travail. Je t’appellerai. » Comme tu veux, répond Adam.

Pourtant Adèle est mariée à Richard, médecin, et a un petit garçon de trois ans, Lucien. Ils semblent heureux. Elle aime son mari, son mari gagne bien sa vie, mais il n’est pas porté sur la chose. De plus, Adèle n’aime pas son métier. Elle hait l’idée de devoir travailler pour vivre. Elle n’a jamais eu d’autre ambition que d’être regardée. Alors elle cherche les hommes et, en premier, son patron. Elle a passé ses lèvres sur sa langue, très vite, comme un petit lézard. Il en a été bouleversé. La salle de rédaction s’est vidée, et pendant que les autres rangeaient les gobelets et les mégots éparpillés, ils ont disparu dans la salle de réunion, à l’étage. (…) Elle l’avait désiré pourtant. Elle se réveillait tôt chaque matin, pour se faire belle, pour choisir une nouvelle robe, dans l’espoir que Cyril la regarde et fasse même, dans ses bons jours, un discret compliment. (…) A quoi servait de travailler maintenant qu’elle l’avait eu ?

Mais un jour, Richard apprend cette double vie. Que va-t-il faire ? La répudier, continuer comme si de rien n’était ? Faire une scène mémorable ?

Malgré tous les efforts de Richard, elle dérive, elle plane dans son addiction. Il a attendu sur le quai. Elle n’était pas dans le train de quinze heures vingt-cinq. (…) Richard quitte la gare. Il est en apnée, affolé par l’absence d’Adèle, rien ne parvient à le détourner de son angoisse. (…)

Ça n’en finit pas, Adèle. Non, ça n’en finit pas. L’amour, ça n’est que de la patience. Une patience dévote, forcenée, tyrannique. Une patience déraisonnablement optimiste.

Nous n’avons pas fini.

Reviendra-t-elle ? Nul ne le sait. Le roman se termine ainsi, dans l’incertitude d’une guérison d’Adèle. Malgré les efforts de Richard, malgré l’amour qu’elle porte à son fils. Mais les aime-t-elle réellement ? Ne joue-t-elle pas la comédie d’une femme belle et heureuse ? Ne préfère-t-elle pas cette brutale montée de sang dans son corps qui l’emmène loin de toute raison ?

Non, ce roman n’est pas un beau roman. Dans un style froid, impersonnel, il raconte une histoire crédible jusqu’à un certain point. Oui, elle est crédible cette femme qui ne sait comment vivre. Mais dans le même temps vouloir nous faire croire qu’elle est normale, qu’elle aime son fils et même son mari, cela devient inacceptable. Le récit s’empêtre dans des contradictions et jusqu’au bout on ne sait où il va. La porte ouverte sur l’inconnu, le roman sombre dans une disparition qui a un arrière-goût d’affaire de mœurs.

07:32 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, société, moeurs |  Imprimer

Imprimer

01/10/2014

Mort d’un berger, roman de Franz-Olivier Giesbert

Un roman à la Pagnol ou Giono, qui enchante l’air vif du matin et redonne à la nuit l’odeur des contes. La montagne dans toute sa splendeur unique qui accueille le troupeau des hommes, petit, lent, coléreux et chaque individu si singulier, unique qui tente de se prendre pour Dieu. Le curé est ivrogne, mais si près du ciel qu’il ne peut en redescendre. Le berger, un vieillard de 80 ans, mène son troupeau avec Mohamed VI, un muet bien guilleret qui très vite Juliette Bénichou, tout cela sur fond de mort d’un furieux, Fuchs, qui se fait tuer dans sa maison. La gendarmerie est là, bien sûr, avec un capitaine interrogateur et un berger muet. Tout cela se passe dans l’odeur de la lavande, le son des grelots du troupeau, la vue de la plaine, en bas, immense vu d’en haut, dans l’herbe jaune et fraiche des hauteurs où les moutons vivent le meilleur de leur temps.

berger muet. Tout cela se passe dans l’odeur de la lavande, le son des grelots du troupeau, la vue de la plaine, en bas, immense vu d’en haut, dans l’herbe jaune et fraiche des hauteurs où les moutons vivent le meilleur de leur temps.

Cela commence par la mort de son fils. Un papillon s’était posé sur son front mort. Le vieil homme commença à parler au papillon. Il causait toujours beaucoup aux bêtes. Aux ombles chevaliers, surtout, qu’il allait retrouver de temps en temps au lac d’Allos, après la pêche, certains jours de canicule. Dans son genre s’était une attraction, Marcel Parpaillon. Les ombles chevaliers venaient, de tous les coins du las, l’écouter glouglouter en agitant les bras. Il leur disait des tas de choses qui ne peuvent s’écrire, parce qu’elles sont au-delà des mots.

Quelques jours plus tard un autre malheur. Un matin, quand il arriva à la bergerie, Marcel Parpaillon roula de grands yeux stupéfaits, avec une expression d’horreur, et il lui fallut s’agripper à Mohammed VI pour ne pas tomber, avant de laisser choir son derrière sur une souche de pin. Ses lèvres se mirent à trembler comme des feuilles, et il sanglota, mais sans pleure, car il n’avait plus de larmes depuis la mort de son fils. Il resta un long moment, la bouche en O, tandis que Mohammed VI s’agitait dans le parc à moutons. C’était comme une forêt après la tempête du siècle. Des tas de brebis couchées les unes sur les autres ? Dans un mouvement de panique, elles s’étaient jetées, par vagues, contre un muret de bois, pour y crever. La moitié du troupeau était morte ainsi de peur, de bêtise et d’étouffement.

Et le berger part en guerre contre le loup, contre le maire qui ne veut pas que l’on parle du loup, contre les gendarmes qui cherche maintenant l’assassin de Fuchs. Ils partent en montaison, le berger, Mohammed VI et Juliette. Il se réfugie dans l’air libre des hauteurs. On aurait dit que le temps s’était arrêté. Ça arrive souvent, l’été, dans la patantare. Il suffit que le vent faiblisse et c’est comme si le monde entier retenait son souffle. Ça peut durer toute une journée. Il était dans les deux heures de l’après-midi, mais il aurait pu être tôt le matin ou tard le soir, c’eût été pareil. Le même silence. La même langueur. Une sorte d’éternité.

Le loup est tué, mais le berger est blessé. Il mourra quelques jours plus tard après être redescendu de la montaison. Marcel Parpaillon a rejoint le mouvement perpétuel qui va et vient, en emportant tout, un jour ou l’autre, dans ses ténèbres vivantes. Il est l’eau, le feu, l’air qu’on respire, le sommeil des siens, ou le bonheur qui danse dans leurs yeux. Il est les étoiles aussi. Nous sommes tous des poussières d’étoiles. On prend toutes sortes de formes, des airs importants et des chemins vairés, mais on reste un petits tas d’acides aminés qui pantelle, longtemps après que la flamme a été soufflée.

Quand elle ne s’éteint jamais, c’est un berger.

07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, roman, mort, vie, société |  Imprimer

Imprimer

26/09/2014

L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, un roman d’Haruki Murakami

Haruki Murakami nous avait habitués à des livres à lire d’une seule traite. Là, c’est en dents de scie que s’effectue la lecture. Lassitude et ennui au cours des 75 premières pages. On ne sait quand cela va démarrer. On attend. Cela ne démarre pas. Cela s’enlise dans un magma d’histoires d’amitié et l’on se dit à tout moment que l’on va définitivement fermer le livre. Il ne prend de l’intérêt que lorsque Tsukuru décide de mettre au clair l’épisode de sa vie qui l’a marqué au point de quasiment mourir de désintérêt pour le monde.

Tsukuru décide de mettre au clair l’épisode de sa vie qui l’a marqué au point de quasiment mourir de désintérêt pour le monde.

Appartenant à un groupe d’amis très fortement soudés, trois garçons et deux filles, il en avait été chassé du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Nous ne voulons plus te voir lui avaient-ils dit sans aucune explication. Il vécut tout ce temps tel un somnambule, ou comme un mort qui n’a pas encore compris qu’il était mort. (…) Tsukuru était tombé dans l’estomac de la mort, un vide stagnant et obscur dans lequel il avait passé des jours sans date.

Un jour, il rencontre Sara Kimoto avec laquelle il se lit d’abord d’amitié, puis d'intimité. Très psychologue, elle sent la difficulté de Tsukuru à se comprendre lui-même. Il y avait un endroit spécial sur le corps de Tsukuru, dont il n’avait en général pas conscience, une toute petite zone extrêmement sensible. Quelque part dans son dos. Une partie tendre et délicate, le plus souvent couverte, cachée, invisible de l’extérieur, que sa main n’arrivait pas à atteindre. (…) Los de leur première rencontre, il avait eu la sensation qu’un doigt anonyme avait clairement appuyé sur l’interrupteur. Ce jour-là ils avaient beaucoup parlé, mais il ne se souvenait pas de quoi. Puis, il fait connaissance à la piscine (il y a toujours une histoire de piscine dans les livres de Murakami) avec un jeune homme, Haida. Ils deviennent amis, se rencontrent souvent, discutent tard le soir. Mais Haida disparait à nouveau de sa vie, on ne sait pourquoi.

Sara suggère à Tsukuru de chercher à savoir pourquoi ses amis l’avaient rejeté. Le livre prend alors une autre tournure. C’est presqu’une sorte de roman policier : pourquoi Tsukuru fut-il abandonné aussi brutalement par ses amis. Il va interroger d’abord les deux autres garçons du groupe, puis finalement la seule fille encore vivante dont la rencontre en Finlande est assez émouvante. Il apprend les raisons de son rejet du groupe. Est-il guéri de son sentiment d’être autre, sans consistance ? Non, il réfléchit, s’accroche à Sara. Mais progressivement le livre s’enlise à nouveau, il ne sait ce qu’il est et on ne saisit pas non plus ce qu’il va devenir. Derrière les mots se cache le vrai Tsukuru, un homme de trente-cinq ans qui n’arrive pas à saisir le sens de sa vie. Va-t-il réellement nouer sa vie avec Sara comme il semble en avoir envie, ou va-t-il poursuivre son errance sans aucun but. On ne le saura jamais. Le lecteur reste sur sa faim, sans comprendre pourquoi.

Le livre est bien écrit, il s’étire, s’étire au point que le récit semble céder. Il se resserre avant, à nouveau, de se relâcher et s’étirer sans cependant se rompre. Tsukuru choisit-il Sara ? Celle-ci choisit-elle l’autre homme qu’un jour Tsukuru avait aperçu avec elle ? Quoi qu’il arrive, si Sara ne me choisit pas demain, j’en mourrai vraiment, songea Tsukuru. Que ce soit une mort réelle ou métaphysique, cela ne changera pas grand-chose. Mais peut-être que, cette fois, je rendrai pour de bon mon dernier souffle.

07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, japonais, histoire |  Imprimer

Imprimer

25/08/2014

Un été pour mémoire, de Philippe Delerme

Un livre poétique qui égraine des souvenirs d’enfance doux comme le miel au bord de la Garonne dans la chaleur des étés. Mais est-ce réellement un roman ? Non, pas d’intrigue ou presque rien, des senteurs, des images, des goûts, des conversations, des impressions et, parfois, des réflexions, d’une écriture séduisante qui envoûte l’esprit et lui donne des ailes.

Chaleur… Temps arrêté… C’est l’amertume du café sur le début de l’après-midi, le grand soleil en creux des maisons fraîches, et je revois… Les routes de l’été, si blanches de soleil. La pédale qui grince, et cette côte de Saint Paul n’en finit pas, le délicieux virage à l’ombre du bois sec, plus loin la route tremble et fond. C’est l’heure de la sieste, il fait si chaud sur les étés d’enfance à petits coups de pédale envolés vers les fontaines de Saint-Paul. Odeurs mêlées de cambouis, de goudron, rêves croisés de filles et Tour de France…

Et dans ces souvenirs, le rire léger de Marine, une petite fille d’une dizaine d’années, déjà presque adulte dans ces réflexions et simagrées. Elle l’envoûte gentiment, tantôt se poquant de lui, tantôt s’appuyant sur lui. Il fait connaissance d’un autre monde, inconnu, puis quitte tout à la fin de l’été, y compris Marine.

Ce n’est pas une histoire, ce sont des rêves d’enfance, imagés, souriant comme un voile à l’arrière-goût de bonheur, qui charment l’esprit et emprisonnent la mélancolie.

07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, mémoire, souvenir, impression, société |  Imprimer

Imprimer

13/08/2014

La déclaration, l’histoire d’Anna, de Gemma Malley (2007)

Mon nom est Anna. Mon nom est Anna et je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas exister. Pourtant j’existe. Ce n’est pas ma faute si je suis là. Je n’ai jamais demandé à naître. Même si ça n’excuse pas le fait que je sois née.

Anna est un Surplus : excédentaire, en trop. Dans d’autres pays, on les éradique. Ici, en Grande-Bretagne, on les élève dans un Foyer de Surplus. Ils servent de main d’œuvre bon marché et ils doivent travailler dur, très dur, pour prouver leur gratitude. Elle a de la chance, elle a fait un stage dans une maison avec moquette et canapé, chez Mrs Sharpe. Elle était gentille et lui avait même proposé un jour de mettre du rouge à lèvres. Elle aurait aimé rester sa servante. Elle ne l’a pas frappée une seule fois. Les Surplus n’ont pas droit aux objets personnels ; rien ne peut décemment leur appartenir dans un monde auquel ils imposent déjà leur présence, comme dit Mrs Pincent, l’intendante. Et pourtant Anna tient un journal personnel qu’elle cache dans une des salles de bain de l’établissement.

servent de main d’œuvre bon marché et ils doivent travailler dur, très dur, pour prouver leur gratitude. Elle a de la chance, elle a fait un stage dans une maison avec moquette et canapé, chez Mrs Sharpe. Elle était gentille et lui avait même proposé un jour de mettre du rouge à lèvres. Elle aurait aimé rester sa servante. Elle ne l’a pas frappée une seule fois. Les Surplus n’ont pas droit aux objets personnels ; rien ne peut décemment leur appartenir dans un monde auquel ils imposent déjà leur présence, comme dit Mrs Pincent, l’intendante. Et pourtant Anna tient un journal personnel qu’elle cache dans une des salles de bain de l’établissement.

Qu’est-ce qu’un surplus ? On le découvre peu à peu. C’est la surprise dans un monde figé par la longévité, remède contre la vieillesse, grâce au Renouvellement qui permet d’obtenir des cellules flambant neuves pour remplacer les anciennes et rectifier le reste de vos cellules en plus. De plus le Renouvellement permet de ne plus vieillir. Si au début les Autorités étaient contre ce traitement, elles l’adoptèrent et les gens cessèrent de mourir. La population ne tombait jamais malade et cela générait des économies substantielles. L’inconvénient fut que la terre devint vite surpeuplée. Aussi la Déclaration de 2065 a limité le nombre d’enfants à un seul par famille. Puis, comme elle croissait malgré tout, les naissances furent interdites, sauf si l’un des deux parents s’Affranchissait de la Longévité. Une vie pour une autre, préconisait la Déclaration.

L’arrivée de Peter, un nouveau Surplus, va changer la vie d’Anna. « C’est toi Anna Covey ? Je connais tes parents. » Peter progressivement fait naître en Anna le désir d’une autre vie. Ils finissent par s’enfuir et sont poursuivis par la brigade des Rabatteurs. N’en dévoilons pas plus. Il faut laisser au lecteur la joie de la découverte.

C’est un roman qui n’a aucune prétention littéraire. Il est cependant raconté avec brio, dévoilant progressivement ce monde stupéfiant, figé et protectionniste. Certes, il est un peu éculé de choisir deux adolescents pour révolutionner ce monde. Mais ce n’est pas qu’à la fin du livre que l’on prend conscience qu’il s’agit bien de faire la révolution dans cette société égoïste. Le fil conducteur est l’apprentissage de la liberté pour Anna, qu’elle refuse tout d’abord, puis qu’elle finit par entrevoir et à laquelle elle adhère. Comment ne pas se demander s’il n’en est pas de même dans notre société : des règles, pas de sentiments qui n’amènent que des ennuis, le travail magnifié, une vie discrète et disciplinée laissée aux autorités qui font les choix. Alors on se réfugie dans son monde, différent pour chacun, un monde où la créativité est le seul moyen de sortir debout et fier comme ces Surplus qui deviennent finalement Légaux en tant qu’Affranchis.

07:57 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, littérature, société, aventure |  Imprimer

Imprimer

21/07/2014

Petits bouts de rien

Les éditions du Panthéon vous font part de la parution du livre

Petits bouts de rien

le 21 juillet 2014

272 p. format 13x20cm

Prix de vente:

-

imprimé : 19,40 € TTC;

-

numérique : en moyenne 15 €, selon les réseaux de distribution.

Les commandes peuvent être passées :

- Sur le site internet : www.editions-pantheon.fr

- Par courriel adressé à : commande@editions-pantheon.fr

- Par courrier adressé à : Les Editions du Panthéon

12 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris

- Par télécopie au 01 43 71 14 46

- Par téléphone au 01 43 71 14 72

- Sur Amazon : http://www.amazon.fr/

- A la FNAC : http://livre.fnac.com/

Emmenez-le en vacances, lisez un récit et laissez-vous rêver...

07:13 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, écriture, société, politique, arts, culture, peinture, femme, homme, ville, campagne |  Imprimer

Imprimer

29/06/2014

Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil, roman de Haruki Murakami

Hajime est fils unique et ce fait lui donne un complexe d’infériorité. A l’école primaire, seule Shimamoto-san possède la même caractéristique, elle est également fille unique. Elle traîne légèrement la jambe gauche en raison d’une poliomyélite. Elle travaille bien. Très vite ils se sentent bien ensemble. C’était la première fois que chacun d’entre nous rencontrait un autre enfant unique. Nous nous mîmes donc à parler avec passion de ce que cela représentait. Nous avions l’un pour l’autre beaucoup à dire sur le sujet. Nous prîmes l'habitude de nous retrouver à la sortie de l’école pour rentrer ensemble. Avec Shimamoto-san, je ne me sentais pas nerveux comme en présence des autres filles. Ils aiment écouter des disques ensemble. Et un jour Hajime découvre une autre dimension dans sa vie : Elle enleva sa main du dossier du canapé et la posa sur ses genoux. Je regardai distraitement ses doigts suivre le tracé des carreaux de sa jupe. Ce mouvement semblait empreint d’un mystère, comme si un fil ténu et transparent sorti du bout de ses doigts tissait un temps encore à venir. J’entendais au loin Nat King Cole chanter « South of the border ». Je ne sentais que l’écho étrange de ces mots: “Sud de la frontière”. … Je rouvris les yeux : les mains de Shimamoto-san s’agitaient toujours sur sa jupe. Une sorte de doux picotement s’insinua tout au fond de mon corps.

Hajime est fils unique et ce fait lui donne un complexe d’infériorité. A l’école primaire, seule Shimamoto-san possède la même caractéristique, elle est également fille unique. Elle traîne légèrement la jambe gauche en raison d’une poliomyélite. Elle travaille bien. Très vite ils se sentent bien ensemble. C’était la première fois que chacun d’entre nous rencontrait un autre enfant unique. Nous nous mîmes donc à parler avec passion de ce que cela représentait. Nous avions l’un pour l’autre beaucoup à dire sur le sujet. Nous prîmes l'habitude de nous retrouver à la sortie de l’école pour rentrer ensemble. Avec Shimamoto-san, je ne me sentais pas nerveux comme en présence des autres filles. Ils aiment écouter des disques ensemble. Et un jour Hajime découvre une autre dimension dans sa vie : Elle enleva sa main du dossier du canapé et la posa sur ses genoux. Je regardai distraitement ses doigts suivre le tracé des carreaux de sa jupe. Ce mouvement semblait empreint d’un mystère, comme si un fil ténu et transparent sorti du bout de ses doigts tissait un temps encore à venir. J’entendais au loin Nat King Cole chanter « South of the border ». Je ne sentais que l’écho étrange de ces mots: “Sud de la frontière”. … Je rouvris les yeux : les mains de Shimamoto-san s’agitaient toujours sur sa jupe. Une sorte de doux picotement s’insinua tout au fond de mon corps.

Peu de temps après, à nouveau : Shimamoto-san était une fille précoce, sans aucun doute, et je suis sûr qu’elle était amoureuse de moi. Moi aussi, j’éprouvais une vive attirance pour elle, mais je ne savais que faire de ce sentiment. Comme elle, certainement. Une fois, une seule, elle me prit la main… Nos doigts restèrent entrelacés à peine dix secondes, mais cela me sembla durer une demi-heure. Et, quand elle relâcha son étreinte, je regrettai qu’elle ne l’ait pas prolongée davantage…. Il y a avait, rangé à l’intérieur de ces cinq doigts et de cette paume comme dans une mallette d’échantillons, tout ce que je voulais et tout ce que je devais savoir de la vie… Peut-être avions-nous tous deux conscience d’être encore fragmentaires ; nous commencions à peine à sentir les prémices d’une réalité nouvelle qui nous comblerait et ferait de nous des êtres achevés ? Nous nous tenions debout devant une porte donnant sur cette aventure nouvelle. Seuls tous les deux, dans une vague clarté, main dans la main pendant dix secondes à peine.

Mais Shimamoto-san déménage et la vie passe. Il connaît une autre fille Izumi, qui l’aime, avec laquelle il se sent bien. Mais il la trompe avec sa cousine. Il s’en veut, d’autant plus qu’Izumi perd toute sa joie de vivre et sombre dans la dépression. Il se marie, il aime sa femme, il aime ses deux filles, il a un travail qu’il apprécie. Il a tout pour être heureux. Mais un jour, il rencontre shimamoto-san dans la rue, la suit jusqu’à ce que quelqu’un l’interpelle et le menace.

Quelque temps plus tard, shimamoto-san entre dans un de ses bars (il tenait deux bars où jouaient des jazzmen). Il renoue leurs conversations comme 23 ans auparavant. Il est à nouveau amoureux. Ils vont au concert ensemble. Un concert magnifique. Cependant, j’avais beau fermer les yeux et essayer de me concentrer, je ne parvenais pas à m’immerger dans ce monde musical. Un fin rideau se dressait entre de concert et moi. Un rideau si fin qu’on ne pouvait même pas être sûr qu’il existe vraiment. Pourquoi ? Parce qu’il manque le cr, crr, crr provenant d’une rayure du disque qu’ils écoutaient quand ils avaient douze ans.

Shimamoto-san disparaît à nouveau. Il ne sait pourquoi. Sa vie devient un cauchemar : Pourtant, depuis que Shimamoto avait disparu, j’avais l’impression de vivre sur la lune, privé d’oxygène. Sans Shimamoto-san, je n’avais plus un seul lieu au monde où ouvrir mon cœur. Pendant mes nuits d’insomnie, allongé& sur mon lit, immobile, je pensais encore et encore à l’aéroport de Komatsu sous la neige. Ce serait bien si les souvenirs finissaient par s’user à force de les voir et de les revoir, me disais-je. Mais celui-là ne s’effaçait pas, loin de là.

Enfin, Hajime la voit apparaître dans un de ses bars. Elle est revenue. Il va alors connaître une nuit d’amour, une seule, merveilleuse et unique. Le lendemain matin, elle n’est plus là. Elle est repartie, il ne sait où, pour mourir, pour fuir, pour revenir en notre monde ? Et pendant longtemps il va conserver ce souvenir en lui comme une plaie atroce et bienfaisante. Mais la vie repart, avec Yukiko et les enfants : je devais aller dans leur chambre, soulever leurs couettes, poser la main sur leurs corps tièdes et ensommeillés. Il fallait que je leur dise qu’un jour nouveau avait commencé. C'était cela que je devais faire maintenant. Pourtant je n’arrivais pas à quitter cette table. Toutes mes forces s’étaient écoulées hors de moi, comme si quelqu’un était passé derrière mon dos sans que je le vois et avait enlevé un bouchon quelque part en moi, tout doucement. Les deux coudes sur la table, j’enfouis mon visage dans mes paumes.

Un magnifique roman, un Murakami plus vrai que nature, une merveilleuse histoire d’amour. Ils sont peu nombreux ces romanciers qui savent nous faire rêver par la seule magie de leur verbe.

07:12 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, livre, littérature, amour, vie, mort |  Imprimer

Imprimer

22/06/2014

L’amour dure trois ans, de Frédéric Beigbeder (Gallimard, 1997)

Le premier chapitre résume tout le livre. Au début tout est beau, même vous. Le bonheur existe, et il est simple : c’est un visage. Vous vous mariez le plus vite possible. Pourquoi réfléchir quand on est heureux ? Penser rend triste ; c’est la vie qui doit l’emporter. La deuxième année, vous comprenez votre femme à demi-mot ; quelle joie de ne faire qu’un. La troisième année, vous ne parlez plus à votre femme. Vous êtes tombé amoureux d’une autre. Il n’y a qu’un seul point sur lequel vous ne vous étiez pas trompé ; effectivement, c’est la vie qui a le dernier mot.

Parler du mariage et de sa fin pendant deux cent pages est en soi une performance. Peut-être se lasse-t-on à la moitié du livre, mais il y a toujours de bons mots, quelques phrases assassines, alors on continue quitte à sauter quelques longueurs. C’est vrai, l’auteur écrit bien et nous fait partager son désarroi. Il a de la verve et cela lui sert pour ses conquêtes, mais la vie passe et qu’en reste-t-il ? Sa thèse : Personne ne vous prévient que l’amour dure trois ans. Le complot amoureux repose sur un secret bien gardé. On vous fait croire que c’est pour la vie alors que, chimiquement, l’amour disparait au bout de trois années. Je l’ai lu dans un magazine féminin… Le coup de foudre, ce sont les neurones du système limbique qui sont saturés en PEA. La tendresse, ce sont les endorphines (l’opium du couple).

quelques longueurs. C’est vrai, l’auteur écrit bien et nous fait partager son désarroi. Il a de la verve et cela lui sert pour ses conquêtes, mais la vie passe et qu’en reste-t-il ? Sa thèse : Personne ne vous prévient que l’amour dure trois ans. Le complot amoureux repose sur un secret bien gardé. On vous fait croire que c’est pour la vie alors que, chimiquement, l’amour disparait au bout de trois années. Je l’ai lu dans un magazine féminin… Le coup de foudre, ce sont les neurones du système limbique qui sont saturés en PEA. La tendresse, ce sont les endorphines (l’opium du couple).

Quelques bons mots : La case départ promet tellement. C’est comme si on s’était jusque-là retenu de respirer sous l’eau, en apnée juvénile. L’avenir est l’épaule nue d’une inconnue. La vie vous donne une seconde chance ; l’Histoire repasse les plats.

Ce qu’il y a de beau chez une femme, c’est qu’elle soit saine… Des dents aussi blanches que le blanc des yeux, une bouche fraîche comme un grand lit, des lèvres cerise dont chaque baiser est un bijou, une peau tendue comme un tam-tam, des clavicules fines comme des ailes de poulet, des jambes dorées comme le ciel de Toscane, un cul rebondi comme une joue de bébé et surtout, surtout PAS DE MAQUILLAGE.

Mais aussi de nombreuses inélégances pour faire moderne : Alors il s’est passé une chose terrible : j’ai commencé à garder mes chaussettes pour dormir. Il fallait réagir, sans quoi bientôt je me mettrais à boire ma propre urine. Est-ce utile ?

Bref, un livre, même un roman, mais malgré ses bons mots, qui ne casse trois pattes à un canard ! Un roman de plage ? Non, sans doute un peu mieux.

07:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, amour, femme, société |  Imprimer

Imprimer

14/05/2014

Certaines n’avaient jamais vu la mer, roman de Julie Otsuka

L’immigration des Japonais aux États-Unis commence à Hawaï en 1884 puis s’étend à la Californie. Cette population, essentiellement masculine, constitue la main-d’œuvre des domaines agricoles de la côte Ouest. Par leur travail et leur organisation communautaire, les nouveaux immigrés acquièrent des terres4 et parviennent à une certaine prospérité qui ne tarde pas à inquiéter les fermiers blancs. Des ligues anti-japonaises se constituent rapidement pour s’opposer au « vol » des meilleures terres, à la « peaceful penetration in continental United States » pour le compte de l’empire japonais. Ainsi, le débarquement des « picture brides », de 1910 à 1921, femmes japonaises qui ne connaissent de leur futur mari que la photographie, est perçu par ces ligues comme une tactique de colonisation. L’immigrant apparaît comme un envahisseur dont le but est de faire main basse sur les possessions des Blancs. (Élise Prébin, « Mémoire des camps américains. L’exemple japonais », Ateliers [En ligne], 30 | 2006, mis en ligne le 15 juin 2007, consulté le 08 mai 2014. URL : http://ateliers.revues.org/91 ; DOI : 10.4000/ateliers.91)

communautaire, les nouveaux immigrés acquièrent des terres4 et parviennent à une certaine prospérité qui ne tarde pas à inquiéter les fermiers blancs. Des ligues anti-japonaises se constituent rapidement pour s’opposer au « vol » des meilleures terres, à la « peaceful penetration in continental United States » pour le compte de l’empire japonais. Ainsi, le débarquement des « picture brides », de 1910 à 1921, femmes japonaises qui ne connaissent de leur futur mari que la photographie, est perçu par ces ligues comme une tactique de colonisation. L’immigrant apparaît comme un envahisseur dont le but est de faire main basse sur les possessions des Blancs. (Élise Prébin, « Mémoire des camps américains. L’exemple japonais », Ateliers [En ligne], 30 | 2006, mis en ligne le 15 juin 2007, consulté le 08 mai 2014. URL : http://ateliers.revues.org/91 ; DOI : 10.4000/ateliers.91)

Julie Otsuka nous raconte l’aventure de ces jeunes femmes japonaises envoyées aux Etats-Unis pour se marier à un inconnu : Sur le bateau nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n’étions pas très grandes. (…) Sur le bateau, nous nous interrogions souvent : nous plairaient-ils ? Les aimerions-nous ? Les reconnaîtrions-nous d’après leur portrait quand nous les verrions sur le quai ? (…) Sur le bateau chaque nuit nous nous pressions dans le lit les unes des autres et passions des heures à discuter du continent inconnu où nous nous rendions ? Les gens là-bas, disait-on, ne se nourrissaient que de viande et leur corps était couvert de poils. (…) Sur le bateau nous ne pouvions imaginer qu’en entendant l’appel de nos noms, depuis le quai, l’une d’entre nous se couvrirait les yeux en se détournant – je veux rentrer chez moi – mais que les autres baisseraient la tête, lisseraient leur kimono et franchiraient la passerelle pour débarquer dans le jour encore tiède. Nous voilà en Amérique, nous dirions-nous, il n’y a pas à s’inquiéter. Et nous aurions tort.

Le livre décrit certains moments de leur vie : la première nuit (Cette nuit-là, nos nouveaux maris nous ont prises à la hâte. Avec douceur et fermeté, sans dire un mot.), les blancs (Ne t’approche pas d’eux, nous a-t-on mises en garde. Et si tu y es obligée, sois prudente.), les naissances (Nous avons accouché sous un chêne, l’été, par quarante-cinq degrés. Nous avons accouché près d’un poêle à bois, dans la pièce unique de notre cabane par la plus froide nuit de l’année.), les enfants (Nous les déposions doucement dans les fossés, des sillons, dans des paniers d’osier sous les arbres.), les traitres (On parlait d’une liste. De gens enlevés au milieu de la nuit. Mais tout cela se passait ailleurs.), le dernier jour (Certains des nôtres sont partis en pleurant. Et certains en chantant. L’une avait la main plaquée sur la bouche parce qu’elle avait le fou rire. Certaines étaient ivres.) , les disparitions (Les japonais ont disparu de notre ville).

Chacune de ces situations étaient différentes selon le mari, la région, la fortune de chacune. Elles se tiennent les coudes, mais chacune fonde sa famille, jusqu’au jour où elles doivent partir. La guerre est là, contre le Japon. Tout est dit doucement, avec chasteté, sans arrière-pensée, comme détaché de la réalité qui n’est pas la hauteur de leur espérance.

Un beau livre de par son style d’écriture incantatoire et poétique. Un livre dont il ne faut pas attendre une histoire, mais des prises de vue tantôt sordides, tantôt drôles, tantôt heureuses. Il ne s’y passe rien, mais ce sont toutes les vies de japonaises qui passent devant nos yeux et partent, oubliées. Julie Osaka raconte à sa manière cet épisode qui n’est pas à la gloire des Américains.

07:33 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, prix femina |  Imprimer

Imprimer

10/05/2014

Le mal noir, roman de Nina Berberova (Actes Sud, 1989)

Alia est jeune. Elle s'est installée pendant plus d’un mois dans la chambre d’Evguéni qui ne désirait qu’une chose, se rendre aux Etats-Unis. Si quelqu’un habite pendant un mois au moins avec quelqu’un d’autre, il peut poursuivre la location sans nouveau bail et sans augmentation de loyer. Alors elle n’hésite pas et s’installe chez Evguéni. Ils s’observent : Elle fumait pensive et silencieuse. Je la regardais. Tout son corps semblait allongé, comme si on l'avait tiré vers le haut. Elle avait des cheveux lisses et courts, des oreilles étroites, un visage ovale, un cou légèrement trop long. Son teint, blanc ou plutôt pâle, était d’une pureté, d’une netteté particulières, et tout entière elle paraissait limpide : ni ses yeux ni son sourire ne laissaient place à l’ambiguïté ni à l’énigme. Sans doute, cela venait de ses yeux noirs, de ce regard clair qu’elle posait sur les choses et, par moment, sur moi.

Et il part pour l’Amérique, sans un regard en arrière. Oui, il regrette Alia, mais rien ne le ferait rester.

Aux Etats-Unis, il trouve un emploi de secrétaire : Votre travail (…) consistera à taper à la machine ma correspondance, en deux langues, et à vous occuper de mes affaires. J’ai deux procès, l’un ici, l’autre en Europe. Ma femme vit en Suisse, je paie toutes mes notes. J’écris mes mémoires. Il faut trier mes archives, classer, ranger dans des dossiers… Ma fille qui vit avec moi refuse de m’aider.

Il fait connaissance avec Ludmila. Elle se livre peu à peu. Elle l’invite à monter chez elle. Ils parlent. Ils se revoient. Je pensai à elle, à cette féminité qu’elle n’avait jamais dévoilée, enfouie au plus profond de son âme, et qu’elle me montrait à présent. A quoi bon ? Qu’allais-je en faire ? Ils se voient chaque jour. Elle se transforme, s’épanouit : Vous savez, Evguéni Petrovitch, avec vous je ne suis plus la même. Personne ne me reconnaîtrait à présent. C’est parce que vous n’avez pas du tout peur de moi. Vous n’imaginez pas le bonheur que c'est de ne pas faire peur.

Et pourtant, elle aussi, il va la laisser partir. Elle lui demande de l’épouser : Epousez-moi, épousez-moi pour toujours. Ne voyez-vous pas que je suis bien avec vous ? Et vous savez pourquoi ? Parce que je change, je deviens authentique comme jamais je le fus, et drôle, surtout maintenant, en cet instant. Ne dites pas non. (…) Vous n’avez peur de personne, pas même de moi. Et vous êtes très heureux.

Une histoire banale, terriblement banale. Un homme qui ne sait pas ce qu’il veut. Deux femmes qui apprécient sa présence. Et pourtant, il part sans regret. Il part trouver la vraie vie. Il pense ne pas la vivre. Je vais vivre pour voir ce que ça donne. Puisque même les morts ressuscitent parfois, alors pourquoi pas moi, qui suis vivant ?

Ce petit livre d’une centaine de pages a un parfum subtil d’innocence, de bonheur caché, de rencontres malicieuses. Le parfum d’une vie banale, d’une vie dont le charme se résume à l’écoulement du temps. C'est vrai, Nina Berberova, pourtant née en 1901 à Saint Petersburg, est très actuelle dans sa manière d'écrire.

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, roman, départ, vie, société |  Imprimer

Imprimer

19/03/2014

Le prix de mon âme, notes pour servir à la vie d’un sculpteur, de Vincent Batbedat (Editions Alain Gorius, 2012)

Un livre écrit par un sculpteur, pour les sculpteurs et… les autres, ceux qui s’intéressent à la sculpture. C’est son sang, son combat contre l’adversité, le manque d’argent, la fête malgré tout et la réflexion sur la vie d’artiste. Cela semble ennuyeux au début, il se répète, s’étend sur sa vie et celles de ces amis, sculpteurs évidemment. Mais, en se forçant un peu (il m’a fallu deux mois !), on découvre la destinée d’un sculpteur, sa hargne à sculpter envers et contre tous, sa peine, ses joies et le respect de l’œuvre, infinie.

Un livre écrit par un sculpteur, pour les sculpteurs et… les autres, ceux qui s’intéressent à la sculpture. C’est son sang, son combat contre l’adversité, le manque d’argent, la fête malgré tout et la réflexion sur la vie d’artiste. Cela semble ennuyeux au début, il se répète, s’étend sur sa vie et celles de ces amis, sculpteurs évidemment. Mais, en se forçant un peu (il m’a fallu deux mois !), on découvre la destinée d’un sculpteur, sa hargne à sculpter envers et contre tous, sa peine, ses joies et le respect de l’œuvre, infinie.

Une anecdote nous raconte qu’un amateur (un amateur est pour nous : celui qui aime), dans l’atelier de Giacometti, remarqua une sculpture sous une table et demanda au Sculpteur pourquoi elle était placée là. En était-il moins satisfait que des autres ? Pourquoi la reléguer, la dissimuler presque ? Là ou ailleurs, dit Giacometti, cela n’a aucune importance. Si cette sculpture possède assez de pouvoir, elle trouvera bien le moyen de se faire remarquer et de sortir de là. Oui la sculpture pouvait attendre et même attendre longtemps dans la poussière sous la table. Mais elle était prête, accomplie, finie, définitive. Une laborieuse finition de venait son accomplissement. De corvée, l'acte s'anoblissait. Ce travail ingrat, qui pouvait être accompli par n’importe lequel des hypothétiques manœuvres ou assistants que je n’aurai jamais, devenait essentiel. Ce n’était plus du temps perdu, du talent perdu. Le vieux disait : « Le prix de ton âme », et je commençai à saisir le sens de sa boutade. Et la lime devint véritablement mon amie.

Et moi aussi, j’appris alors le sens du retour à la tâche, au geste simple, tel que reprendre un livre pour en extraire son âme. Et peu à peu, à force de reprendre ce livre par petites phrases, j’en vins à l’apprécier, à y trouver des perles de vie, de petites choses qui semblent sans intérêt, mais qui font une vie de sculpteur ou de tout métier. Les petits riens sont l’essentiel d’une vie. Ils répondent de manière directe (mais cela se fait indirectement) à la question : Que cherches-tu ? Cette question fut un des phénomènes étranges de mon existence. D’où venait-elle ? Qui ou quoi me l’avait insufflée ? Elle vint se ficher dans ma tête comme un piquet, depuis mon enfance, je crois. Mais dans ma jeunesse, je ne lui prêtais guère attention car je croyais avoir trouvé la réponse : la Sculpture.

(…) Que cherches-tu, sinon à transgresser les limites de ton esprit à travers le moment où, dans le travail, ta pensée se dilue dans l’œuvre ? Su tu limes, ta pensée devient lime (…) C’est le moment où l’homme et l’œuvre s’unifient et ne font qu’un, où celui qui fait et celui qui est fait ne se distinguent plus ? Mais en réalité tu ne transgresses rien car l’esprit n’a pas de limites et les obstacles que tu trouves, ce sont ceux que tu dresses toi-même au devant de toi, parce que tu crains de découvrir un pan d’inconnu. Et l’inconnu est ce qui effraie le plus l’homme. Mais la liberté n’est qu’au prix de ce dépassement-là.

07:48 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, récit, littérature, sculpture, artiste leçons de vie, impression |  Imprimer

Imprimer

03/03/2014

Je te reparlerai d’amour, roman de Pascal Jardin (Julliard, 1975)

Un livre sans commencement ni fin. Des pages magnifiques et d’autres sans intérêt. On glisse dessus comme dans un rêve, laissant de côté certains passages, relisant trois fois d’autres.

Pascal Jardin est le père d’Alexandre Jardin, un auteur dont plusieurs livres sont de petites merveilles : voir Le petit sauvage (voir le 7 janvier 2013) ; Fanfan, le 29 juin 2012 ; Bille en tête, le 22 février 2013 ; Les coloriés, le 6 janvier 2014 ; Chaque femme est un roman, le 1er mai 2013 ; Le Zubial, le 3 mai 2012. Il est le fils de Jean Jardin, personnage truculent qui lui inspira La guerre à neuf ans et Le nain jaune. Il fut scénariste, dialoguiste et écrivain. Il fut aussi le héros de nombreuses pages des livres de son fils, dont Le Zubial.

sont de petites merveilles : voir Le petit sauvage (voir le 7 janvier 2013) ; Fanfan, le 29 juin 2012 ; Bille en tête, le 22 février 2013 ; Les coloriés, le 6 janvier 2014 ; Chaque femme est un roman, le 1er mai 2013 ; Le Zubial, le 3 mai 2012. Il est le fils de Jean Jardin, personnage truculent qui lui inspira La guerre à neuf ans et Le nain jaune. Il fut scénariste, dialoguiste et écrivain. Il fut aussi le héros de nombreuses pages des livres de son fils, dont Le Zubial.

Le livre commence dans un bistrot, avec le souvenir de Clara, il finit un matin de juillet lors d’un retour de Clara. Les mêmes phrases : Faut-il donc être fou pour avoir tout misé sur une simple femme, une bête qui mord autant qu’elle caresse, avec une petite tête dure comme le fer où les idées des hommes n’entreront jamais, une bête, belle comme un dieu païen, et si vulnérable avec son ventre qui saigne toujours une fois par mois.

C’est un livre circulaire, avec des dérivations, des impasses et de longs cheminements comme ces descriptions splendides de personnages extraordinaires. Ainsi Clara, nue, et Julien le mari de Clara : Ils étaient des animaux. Il n’avait plus que des corps. Encastrés l’un dans l’autre, ils fonctionnaient avec la joie dite de la première fois, et qui, tout bien pesé, ne vient qu’après longtemps, quand on a tout exploré de l’autre, qu’on est rodé, usé, poli, frotté à l’autre. L’amour fort, le contraire des premiers bafouillages, l’anti-puberté, la femme avec des hanches, la femme qui sent la femme et l’homme comme un chien. Sur elle le poids de lui, le poids de sa vie. Ils se connaissaient, ils se reconnaissaient.

Mais tout ne tourne pas autour de Clara. D’autres femmes sont le prétexte de portraits tendres et virulents. Ainsi de Frédérique : Elle avait des cheveux roux et se faisait par coquetterie un regard de myope pour mieux paraître étonnée. Dans le mode le plus fabriqué, le spectacle, elle était restée une paysanne. Les coudes sur la table, elle tartinait son pain avec des gestes bibliques. Elle ne prenait sa douche qu’en mettant de l’eau partout. Toujours elle s’habillait trop vite, et sortait dans la rue à demi boutonnée. « Il faut que j’aille », disait-elle, désireuse et pressée de courir le monde. (…) Elle avait vingt-cinq ans. Les hommes lui courraient beaucoup après. Elle courrait assez peu. C’était un petit prince. Une enfance difficile lui avait appris à survivre. Jamais elle ne se plaignait, ni du temps, ni des dents, ni de rien.

Ou encore l’Oiseau : Le nez était fin et petit, et les narines ouvertes laissaient voir en leur base une veine minuscule dont le rouge foncé tranchait avec la peau blanche de noctambule. Les yeux étaient importants, fendus en amande, très mobiles, le front bombé et haut était particulièrement masqué par une coiffure bouclée. La bouche sensuelle, aux lèvres fortes, contenait un sourire sans cesse retenu sur des dents de loup assez peu régulières, mais fort enviables. Les pommettes hautes, le cou long et les épaules carrées évoquaient les Olympiades ou quelque dieu du stade. Les mains potelées, comme chez les enfants, s’ornaient sur les ongles d’un rouge très foncé et récemment posé. Les seins accrochés haut sur le buste possédaient des points admirablement dressées. La taille d’une minceur évidente était le contrepoint à des hanches superbes, un beau passage pour une naissance. Les cuisses étaient musclées, les jambes fines et longues s’appuyaient sur des pieds un peu grands pour l’ensemble. Ils avaient cependant un attrait profond. Cambrés, ils donnaient leur assise au personnage…

A la fin du livre, la phrase du début qui se poursuit ensuite : ... Et pourtant, ceux qui voient le soleil dans les yeux d’une maîtresse, et lisent leurs blessures sur les lèvres peintes en rouge, et la houle du large dans les hanches d’une femme, ceux-là voient bien plus loin que la plupart des autres.

Alors laissez vous tenter. Vous y trouverez des pages charmantes et vous sauterez celles qui vous ennuient.

07:14 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, femme, amour, société |  Imprimer

Imprimer

19/02/2014

Ce qu’il advint du sauvage blanc, roman de François Garde