30/09/2011

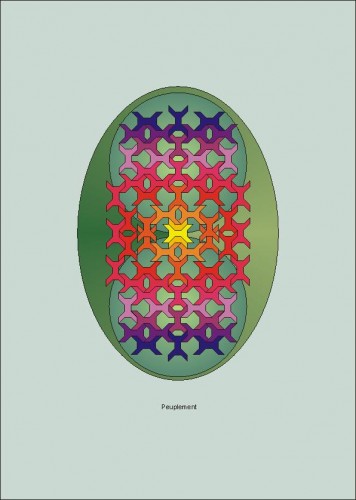

Peuplement

L'oeuf primordial, issu de la rencontre opportune de deux entités, engendre la multitude. Et cet engendrement est coloré, contrasté, ininterrompu.

Ainsi en est-il du vivant, éternel jusqu'à quand ?

05:47 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : op'art, art cinétique, peinture, dessin numérique |  Imprimer

Imprimer

29/09/2011

Groznjan Blues - Bojan Z au piano et Nenad Vasilic à la contrebasse

http://www.youtube.com/watch?v=fjWj63VaAF0&feature=related

Quelle merveilleuse et surprenante introduction. Un pianiste qui fourrage dans son piano pour en sortir des sons inusités, une sorte de raga rythmée à laquelle se mêle la contrebasse qui ajoute une sonorité plus chaude, plus chatoyante et qui donne à l’ensemble une harmonie singulière, une sorte de danse en préparation, inachevée, mais bien présente.

Puis le jazz, avec son rythme propre, ses conventions, fait son apparition, et c’est un festival de sons, d’accords, entre le piano et la contrebasse, très syncopés, très classiques en jazz, mais très beau parce que ne cherchant aucun effet contrairement à la première partie. Le morceau est endiablé, mais il se déroule dans le calme, comme une course dans la neige ou comme une répétition de danse quand les danseurs s’échauffent progressivement jusqu’à danser sans y penser, dans une symbiose totale, presque mystiquement. Le piano égraine ses notes comme la pluie tombant sur une verrière, mais avec harmonie, tendresse, presqu’intimité. La contrebasse rythme avec discrétion, apportant une note chaleureuse, enrobant la solitude de chaque note séparée d’un halo de féminité, comme les émanations qui sortent de la bouche d’une fumeuse.

La rupture du charme se fait en final après un accord qui n’en est pas un, une reprise du thème au ralenti et un glissando vers les aigus pour conclure.

05:28 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jazz, piano |  Imprimer

Imprimer

28/09/2011

Elle est là, glorieuse de féminité

Elle est là, glorieuse de féminité,

Assise, allongée sur le banc sous le rosier.

Elle lit, calme, la tête dans une main,

Concentrée, mais détendue, entière.

Je la revois au temps de notre connaissance ;

Quand j’aspirais à ces jours de quiétude,

Ne sachant si ce serait toi, ou une autre,

Ou même personne, peut-être.

Et tu es là, toujours, belle comme au premier jour,

Reine du jardin, évadée des songes,

Et je te regarde, rêveur, transi encore,

Je caresse mentalement ton visage épanoui,

Je baise ta bouche de feu, rose,

Je contemple ton attitude, fière,

Et derrière le feuillage qui obscurcit en partie

Ton corps, je rêve à nouveau à ces jours vécus,

A ces instants où le monde était toi.

Tu étais l’or des soirs d’automne,

La fraicheur des matins de printemps,

La chaleur des journées d’hiver,

Le rire enjôleur des nuits d’été.

Oui, c’est bien toi que j’aime,

Et que je continue de voir avec les yeux

De celui qui s’envole en te contemplant.

07:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

27/09/2011

Qu'est-ce que l'art ?

Vous êtes-vous demandé un jour ce qu’était l’art ? Il est, relativement, aisé de répondre à une telle question lorsqu’il s’agit de la science ou de la philosophie. Mais l’art ne se laisse pas définir aussi facilement. Si l’on s’en tient au sens étymologique, le mot vient du latin Ars, artis qui signifie habilité, métier, connaissance technique. C’est une activité humaine au même titre que la science et la philosophie. Mais le terme art concerne également l’œuvre, produit de cette activité. Enfin, il implique une réflexion sur sa nature même, l’idée que l’on s’en fait.

Aller au-delà de ces définitions trop vagues, donne des éclairages imprécis qui ne permettent que d’accumuler d’autres sens sans pouvoir les englober dans une définition unique et universelle. Alors tentons autre chose. Qu’est-ce que j’appelle art au sens le plus authentiquement personnel ? Essayons de le définir d’une phrase simple qui résume sa complexité.

Il me semble que l’art est avant tout une aspiration à la création de beauté. Concrètement, il se caractérise par la représentation d’une idée qui a germé dans l’esprit de l’artiste et qui s’est affinée progressivement dans une sorte d’accouchement conceptuel, d’abord, puis matériel, jusqu’à la réalisation de l’œuvre et la reconnaissance de sa finition par l’artiste lui-même. Eh oui, je ne parle pas de sa perception par le public et de la reconnaissance de son esthétisme par les connaisseurs. L’art implique ces dernières fonctions. Mais sont-elles essentielles à la définition de ce qu’il est ? Je ne le crois pas, au moins dans le temps court d’une vie d’artiste. Un siècle, le temps de la maturation par les connaisseurs, est parfois nécessaire à cette reconnaissance, et même parfois plus, comme ce fut le cas pour Vivaldi, connu en son temps, oublié, puis redécouvert.

L’aspiration implique l’inspiration artistique, c'est-à-dire tout un mécanisme difficile à analyser parce que propre à chaque artiste. Mais l’inspiration ne suffit pas et doit être également aspiration, car elle est le résultat d’un désir, d’une transcendance qui pousse l’artiste à accomplir une œuvre. Cette aspiration est essentielle pour l’artiste, elle est source et cause de l’inspiration et elle est universelle chez tous les artistes, alors que l’inspiration est un processus individuel et différent selon les arts auxquels elle s’applique.

L’art est création, non pas imitation, ni reproduction en série de variantes proches d'un sujet. Chaque œuvre est unique, produit d’un artiste, fruit de son inspiration jusqu’à sa réalisation et la reconnaissance de sa finition. C’est ce qui distingue l’art de l’artisanat.

Enfin, l’art aspire à la beauté et c’est sa caractéristique principale. Beaucoup d’artistes contemporains, de critiques d’art, de connaisseurs diront que la beauté ne caractérise plus l’art, et même, ne l’a jamais caractérisé. Ils pensent que le but de l’art est de donner une représentation du monde à une époque particulière et que cette représentation change selon le temps. Avant la photographie, l’art pictural était en charge de la représentation de la réalité. Il était seul à fournir une image du réel. Cependant, les plus belles œuvres ne sont pas forcément des images exactes du monde, mais une représentation idéalisée qui en fait ressortir la beauté. Ainsi l’odalisque d’Ingres a probablement trois vertèbres de trop et c’est ce qui en fait sa beauté. De nos jours, ces experts pensent que l’art a avant tout une fonction sociétale (philosophique, religieuse, sociale, etc.), sans souci d’esthétisme. L’artiste, si l’on peut continuer à l’appeler ainsi, privilégie l’interaction et l’échange. Son objectif est le plaisir ou l’éducation du spectateur plutôt que la recherche à son adhésion intérieur à l’aspiration créative de l’auteur. Alors l’art se transforme en paillettes multicolores en charge d’attirer le public. Il rentre dans les vues de l’homme de la rue et renforce sa propre vision des choses au lieu d’apporter un éclairage unique et particulier qui enrichit ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère ou, mais c’est plus utilitaire et moins propre à l’aspect mystique de l’art, ce que Pierre Levy appelle l’intelligence collective.

A la réflexion, et cela dépasse l’idée d’une fonction sociétale de l’art, chaque œuvre se doit d’être unique, chaque artiste est unique et c’est en cela que l’art est une activité humaine intéressante, aspirante pourrait-on dire. Copier les autres artistes et produire ce que le public attend n’a rien de véritablement artistique. On revient à l’artisanat. Ce fut une tendance permanente dans le milieu artistique, que ce soit entre artistes (l’on copie plus ou moins celui qui a du succès), mais également pour chaque artiste qui a tendance à refaire les œuvres qui ont reçu un bon accueil du public. L’art y perd son esprit, sa magie, son aspiration et devient un simple objet de commerce ou de communication.

L’art est le sel de la vie, un inutile propre à l’homme, mais combien rafraichissant et goûteux sous le palais. Il nous donne une respiration d’un morceau d’univers, entièrement et humainement créé. Il élargit les dimensions de l’esprit et le conduit en des lieux personnels, celui de notre affection pour la vie. Pourrions-nous vivre sans l’art ?

05:01 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, beauté |  Imprimer

Imprimer

26/09/2011

Détruire l’inéluctable enchaînement du temps

Détruire l’inéluctable enchaînement du temps en se contentant de l’instant pur, instant psychologique sans appel à la mémoire.

De même l’amour ne peut exister réellement dans un désir de devenir. Il faut qu’il soit, simplement. On le découvre en s’abstenant de toute recherche, de toute préoccupation, en s’ouvrant vers l’ensemble des choses, comme une porte derrière laquelle il n’y a que du vide à combler.

L’être réel ne se trouve que dans l’absence de conscience d’être.

01:19 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amour, temps |  Imprimer

Imprimer

25/09/2011

Il y a longtemps mon amour, roman de Vladimir Volkoff (1998)

Ce n’est pas un roman, plutôt une autobiographie voilée. Volkoff se raconte ou plutôt raconte ses amours passés, parce que le temps le poursuit et qu’il a encore beaucoup de choses à dire. Alors il relate sous le personnage de Ladislas Radowa-Dzikowski, vicomte de La Vieillevigne, totalement fictif, mais très proche sentimentalement de lui, ses aventures féminines jusqu’au grand amour de sa vie, Elise. Grand nostalgique d’un passé révolu, qu’il considère en même temps comme totalement dépassé, il use de son ton à la fois romantique et réaliste, charmeur et désabusé. Volkoff traditionnel et moderne, aristo et homme de l’ombre.

Il décrit ainsi son premier amour, Aude, fille du secrétaire de mairie, qui était le sacré, la poésie même. A quinze ans, il apprit qu’elle était enceinte du mécano du village. Ils se revirent encore un fois, des lustres de lustres après, dans un bistrot, au fond d’une autre province… Touchant, oui, mais, finalement, ils n’avaient rien d’autre à se dire, sinon qu’ils s’étaient attendus et qu’ils ne s’attendraient plus.

Etudiant à la Sorbonne, il connut Rosemonde. Ils prennent le métro ensemble, saine distraction. Il l’invite au bal de la Sorbonne auquel elle va avec sa mère comme chaperon et où elle fit connaissance avec Michmich, jeune garçon qui va finir par ravir la belle à Ladislas sans toutefois en devenir le mari ou même l’amant. Mais, entre temps, Ladislas l’embrasse et en profite jusqu’au moment du choix, qu’il refuse.

Militaire, aspirant, il fait connaissance avec un personnel féminin de l’armée de terre, une PFAT, Yvonne, employée comme lui dans le renseignement. Ils sont faits l’un pour l’autre, affamés d’amour l’un et l’autre, lecteurs de romans et auditeurs de musique classique. Ladislas veut parfaire son éducation. Il voulait Yvonne transplantée, transmutée, il voulait une Yvonne qui ne fut plus Yvonne, et elle l’y encouragea. Le malentendu n’apparut pas immédiatement. Quinze jours plus tard, Ladislas lui demande si elle veut l’épouser. Ils se marièrent. Cela ne dura guère plus d’un an. Ce fut alors la séparation. Pour Ladislas, l’attente et la rencontre de l’âme sœur se terminaient dans la déconfiture totale.

Rentré en France, toujours dans le théâtre d’ombres, il découvre Luciole, secrétaire dans les mêmes lieux. Il déjeune chaque jour avec elle, mais elle est mariée. Il cherche à la prendre un soir, mais elle refuse. Il prenne une chambre dans un hôtel, mais elle refuse encore. Enfin, un jour, il la raccompagne et elle lui dit viens, maintenant, j’ai envie. Mais son père les surprend au lit. Il fuit. Après un dernier entretien, il ne la revit plus.

Toute autre est Bérénice de Fruminy, comtesse du Saint-Empire. Lorsque Bérénice parut au Hache-menu, elle déplut. Son port de tête altier, son cou sculptural, l’ovale irréprochable de son visage, la rigueur de ses traits classiques, la plénitude de ses formes, surprenante dans une aussi jeune femme, et l’arrogance constante de son maintien avait de quoi irriter de jeunes hommes qui aiment aimer facilement. Ladislas, lui, fut ravi de cette attitude hautaine à laquelle ce physique se prêtait si bien ; son orgueil trouvait enfin à qui parler ; il avait rencontré une femme à qui il n’avait rien à apprendre sur le chapitre du dédain. Ils se lièrent. Après les aventures habituelles entre une jeune fille et un jeune homme, une absence insolite et prolongée de sa petite amie, elle lui déclara : « Il y a une chose que je ne vous ai pas dite hier. Je devais avoir un enfant, d’où mon retard à rentrer à Paris. Une fausse couche la semaine passée. Passez me prendre ce soir à la même heure. » Mythomane, affabulatrice ? Il ne sut pas, il ne la revit pas.

Il y eut Emmeline (oui, avec deux m) avant Elise. Bretonne, un peu sorcière, il s’intéressait lui-même à l’ésotérisme, elle avait aimé un allemand pendant la guerre, puis s’était mariée avec un autre allemand. Avec d’autres, j’ai joué à des jeux. La coquetterie, la jalousie, la bouderie, les piques, le bras de fer amoureux. Vous, je veux vous aider à vivre. Vous n’aurez jamais un instant de déplaisir par ma faute.

Enfin, Elise dont Ladislas est tombé amoureux deux fois, à dix ans de distance en une pièce en quatre actes. Premier acte : A la Sorbonne, échange de lettres enflammées, mais elle refuse cette amourette. Deuxième acte : l’amitié, une affinité, sans doute, et l’élection de cette affinité, plus la confiance l’un dans l’autre, le besoin l’un de l’autre, l’admiration l’un pour l’autre, l’être bien avec l’autre, bref une flexion complète des prépositions sympathiques. Bien après le mariage de Ladislas avec Yvonne, il la revit et elle tombe amoureuse de lui. Troisième acte : l’amour. Il était à l’époque l’amant d’Emmeline. Vinrent les aveux, empreints d’une consternation amusée : « J’éprouve pour vous de l’amitié, de la confiance, de l’estime, de la tendresse, du respect, du désir. La somme ne s’appelle-t-elle pas amour ? écrivait Ladislas à son amie, et elle répondait, médusée : « Sans doute… » Comme l’annulation de son mariage tardait, elle le suit dans ses pérégrination et lui inspire la poésie. Quatrième acte : le mariage, lorsque l’annulation en cour de Rome arrive. L’amour qui liait Elise à Ladislas leur était si précieux qu’un instant ils hésitèrent à le hasarder sur la case mariage, comme jadis ils avaient hésité à miser leur amitié sur la case amour. Après la vente du château, ils s’installent dans la métairie voisine. Mais, époux et parents, ils restaient avant tout des amants.

Et voilà… Il y a longtemps, mon amour… Oui, il y avait longtemps.

C’était Volkoff, funambule et poète, homme de l’ombre, que j’ai rencontré dans le train pour Lille où nous allions à une table ronde parler de renseignement et d’information. Nous avions devisé toute la durée du voyage sur la manipulation, lui prétendant que toute conversation, voire toute rencontre humaine est une recherche de manipulation, moi défendant l’idée que ce qui différencie le juste des autres hommes est sa faculté à laisser libre l’autre de penser ce qu’il veut après lui avoir donné les raisons de croire à ce que lui, l’homme juste, croit.

05:16 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, amour |  Imprimer

Imprimer

24/09/2011

De tes doigts de fée, je ne retiens qu’une chose

De tes doigts de fée, je ne retiens qu’une chose

Le tremblement de mes paupières à leur frôlement

Comme un séisme sous-marin au passage de la comète

La nuit s’embrase alors d’étranges lueurs

Aux sons de tes doigts sur le verre de mon attente

J’avais pourtant connu la caresse des vents d’été

Le souffle froid de la source jaillissante

J’avais frissonné les nuits d’hiver sous le gel

Mais tes doigts ont la candeur de l’enfance

Et l’aisance de l’oiseau dans le vide

Avais-je déjà vu d’autres mains avant celles-ci

Avais-je déjà appris d’autres caresses

Je ne sais plus

Un grand vide est comblé

Un vide où les regards coupaient comme la glace

Où les mains fondaient entre les miennes

Comme s’évanouit l’inconsistante réalité des neiges

Tes mains devenues le fruit de ton amour

Esquissent une pâle lumière aux êtres et aux choses

Avant de rejoindre ton visage aux yeux clos

Pour y puiser de nouvelles forces

09:27 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

23/09/2011

Les voix bulgares

Concert « le mystère des vois bulgares », à Vancouver :

http://www.youtube.com/watch?v=bayG_Kzmr30&feature=related

Concert « le mystère des voix bulgares » à Belgrade en 1989 :

http://www.youtube.com/watch?v=9ZSR5TftbfU&NR=1

Bulgarian women's choir, Dva Shopski Dueta :

http://www.youtube.com/watch?v=hdjIEaDgEr8&feature=related

Le Mystere Des Voix Bulgares - Bezrodna nevesta (Childless Bride) :

http://www.youtube.com/watch?v=kpJsIYNEGjs

The MAGIC of Bulgarian Voices & music - Devoiko Mari Hubava & "Time of Violence" :

http://www.youtube.com/watch?v=1quUDSqr5b0&feature=related

Zaidi, Zaidi Iasno Slantce BULGARIAN song :

http://www.youtube.com/watch?v=4MdwDng0i2c&feature=related

Peu d’explications. Il suffit d’écouter et vous serez scotchés à l’écoute des chants bulgares.

Un style propre, extraordinaire, avec des voix spécifiques, qui, dans le monde musical occidental, sembleraient pauvres, mal placées, sans timbre et pourtant combien sont-elles émouvantes ces voix de femmes : pour le chœur, voix sans utilisation de la résonnance, telle que chantent les débutantes. Inversement, la chanteuse principale utilise un vibrato très savant comme c’est le cas dans les 3ème et 5ème pièces. Des harmonies extrêmement difficiles, dont l’utilisation d’accords de seconde majeur, très rares, du bourdon et des rythmes complexes, « boiteux » (aksak), à l'aide d'un mélange de combinaisons de 2 temps courts et 3 temps longs.

Une musique traditionnelle qui sort de la profondeur des forêts et des montagnes et qui retourne les auditeurs. C’est un retour à la magie, à l’élan primordial, à la tendresse et l’espièglerie féminine. Un véritable envoûtement pour cette musique unique qui semble venir d’un autre univers, imprégnée de musique orientale par la proximité de la Turquie, de musique slave, ses racines, mais encore d’influence tzigane et celte (cornemuse gajda).

04:01 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chant folklorique, choeur |  Imprimer

Imprimer

22/09/2011

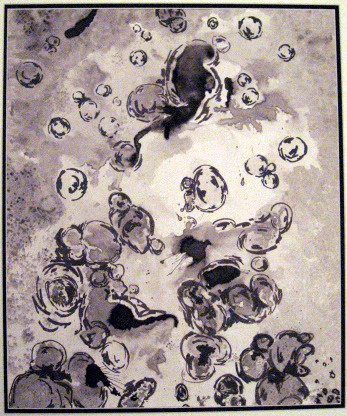

Création encre de Chine 2

Deuxième volet de l'encre de Chine publié le 24 février 2011: mariage de plume, rotring, feutre et lavis.

Magie de l'éphémère, instant de vie, comme un éclair dans l'éternité.

04:36 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : peinture, dessin, abstrait encre de chine |  Imprimer

Imprimer

21/09/2011

Première des « Cinq méditations sur la beauté », de François Cheng

François Cheng nous parle de la beauté en tant qu’élément essentiel de définition de la vie. Homme de nulle part, ou de toute part, comme il le dit, il observe sans parti pris culturel, lui qui appartient aux cultures chinoise et occidentale. Il dit qu’il comprend le vrai qui permet l’existence de la réalité, qu’il comprend le bon, sinon l’humanité s’entretuerait et ne survivrait pas. Mais la beauté ? Elle est là, de façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l’impression d’être superflue, et c’est là le grand mystère.

Le mystère est pour lui la singularité de chaque être. Chaque herbe, chaque fleur, chacun de nous est unique et irremplaçable. C’est un don inouï. On pourrait imaginer un monde dans lequel chaque catégorie se différencie sans distinction des éléments qui la composent. Non, dans notre monde, toute unité est toujours unique. Et cela, parce que notre unicité est liée à notre condition de mortels. La beauté est effectivement éphémère. Une vraie beauté ne saurait être un état figé perpétuellement dans sa fixité. Son advenir, son apparaître-là, constitue toujours un instant unique ; c’est son mode d’être. Chaque être étant unique, chacun de ses instants étant unique, sa beauté réside dans son élan instantané vers la beauté, sans cesse renouvelé, et à chaque fois comme neuf.

Chaque être est présence, virtuellement habitée par la capacité de beauté, mieux par le désir de beauté. Et cette présence est transcendance. Plus l’être est conscient, plus ce désir chez lui se complexifie : désir de soi, désir de l’autre, désir de transformation dans le sens d’une transfiguration. François Cheng va au-delà, il rejoint les grands mystiques et montre que l’homme, par ce désir, rejoint le désir originel d’une relation qui l’élève et le dépasse. La vraie transcendance est dans l’autre.

Quelle belle méditation, discrète et profonde, pleine de poésie et de mysticisme. Penser la beauté à travers l’Etre, unique, en mouvement, que dis-je, en désir de beauté, n’est-ce pas une idée merveilleusement vraie, fruit d’une connaissance de la vie que peu d’hommes ont.

02:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, beauté, transcendance |  Imprimer

Imprimer

20/09/2011

Nos cours d'eau

Exceptionnellement je vais revenir à un problème politique. Il est à la fois réellement politique, en ce sens qu'il implique la vie quotidienne présente et à venir des citoyens sur un sujet majeur, celui de l’eau et de la conservation de sa qualité et de sa quantité. Mais il est en même temps très politicien, en raison des intérêts mis en jeu par les parties en présence.

De quoi s’agit-il ? Le Parlement européen et du Conseil (Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000) a établi un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, considérant que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel. En fait il s’agit principalement de réduire les pollutions domestiques, industrielles, agricoles et autres des rivières.

L’administration, du ministère de l’écologie aux préfets et diverses agences, commissions et autres organisations, a donc mis en œuvre une multitude de textes le plus souvent contradictoires pour atteindre la « continuité écologique », seul moyen d’après elle pour aboutir aux objectifs européens. Puis, au-delà, le cheval de bataille de la continuité écologique est devenu la destruction des seuils, barrages, vannes, de tout obstacle permettant une certaine gestion de la rivière. Une rivière doit couler de sa source à son embouchure, et in fine jusqu’à la mer, en parfaite liberté, sans obstacle, L’objectif étant de permettre la libre circulation des poissons et des sédiments.

Ainsi l’humanité qui, depuis plusieurs milliers d’années, utilise l’eau et la conserve grâce aux ouvrages de main d’hommes, avait tort (lire l’introduction de la pièce jointe). Et l’administration, sous des dehors pattes de velours (fausses réunions dite de concertation), lamine les riverains et usagers des cours d’eau et veut leur imposer des mesures inappropriées à la bonne gestion de l’eau. Derrière cette politique se cache de nombreux intérêts. Pour n’en citer que quelques uns : ceux des pollueurs chimiques et domestiques, ceux des gestionnaires utilisateurs des subventions européennes (qu’il faut à tout prix utiliser quel qu’en soit l’usage), ceux des politiques qui peuvent ainsi mettre ma main sur les rivières non domaniales.

Prenons conscience de cette dérive politique et réagissons !

Ouvrez le document ci-dessous :

Yatilunediscontinuiteecologique.pdf

Si vous êtes convaincu, mobilisez vos élus locaux pour qu'ils ne donnent pas leur accord. Leur consultation a lieu d'ici la fin du mois pour certaines régions.

05:47 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, écologie, société |  Imprimer

Imprimer

19/09/2011

Brouillard fou de la percée informationnelle

Brouillard fou de la percée informationnelle

Comme une bataille de lettres et de chiffres

Qui engendre la peur et la concupiscence

Et qui colle sur chaque être une déformation

Comme l’homme s’amuse à faire le singe

La rumeur se déploie en volutes doucereuses

Comme la fumée d’un cigare autour d’un cendrier

Et contamine l’entourage qui respire ce poison

Pour le distiller à son tour, insidieusement

Et le jugement se détache en lambeaux indolores

Pour laisser place à l’arrogante certitude

Chaque nouvelle est commentée, jamais expliquée

Information tronquée et poudre aux yeux

Qui fait pleurer l’innocent et rire l’initié

Jusqu’au moment où il devient cible

Et perd toute prestance jusqu’à l’oubli

Car c’est le risque des adeptes de la diffusion

Jusqu’où aller pour ne pas tomber

Chaque jour déverse son flot d’évènements

Mais chacun d’eux s’interprète et se diffuse

A sa manière, selon la volonté de l’informateur

Dire au plus vite sans connaître ce qui se passe

Interpréter sur la base de rumeurs colportées

Propager le premier sans regard sur les conséquences

Dévoiler sans pudeur ce qui tuera la vie

Sans considération sur la personne

Tel est le monde où nous vivons

Un petit monde fait de pressions

Un monde où le scoop, même insensé

Vaut mieux que l’absence pour vérification

Un monde où l’homme n’est plus l’homme

Mais le propulseur d’évènements

Qui déclenche l’avalanche médiatique

Un monde où la personne n’a pas de droits

Face au maquillage des faits

Par ignorance, méconnaissance ou machiavélisme

05:57 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

18/09/2011

Stupeurs et tremblements, roman d’Amélie Nothomb

Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de monsieur Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais la supérieure de personne. […] Donc, dans la compagnie Yumumoto, j’étais aux ordres de tout le monde.

Ainsi commence cette incroyable histoire qui est bien quelque peu autobiographique. Amélie est embauchée pour un an par la compagnie. Elle va connaître les affres de tous les japonais débutants. On commence en bas de l’échelle et l’on ne s’élève qu’à la condition d’une obéissance sans limite. Pas d’initiatives, elles sont toutes mal vues.

Elle commence, sur demande d’un de ses supérieurs, par rédiger une lettre à un certain Adam Johnson pour accepter son invitation à jouer au golfe. Ce directeur lui fait recommencer, recommencer, recommencer, sans explications, jusqu’à ce que sa supérieure, mademoiselle Mori, arrive. Fubuki, c’est son prénom, la charme. Elle était svelte et gracieuse à ravir, malgré la raideur nippone à laquelle elle devait sacrifier. Mais ce qui me terrifiait, c’était la splendeur de son visage. […] Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates et reconnaissables entre mille. […] Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone, à la stupéfiante exception de sa taille. Elle mesurait en effet un mètre quatre-vingt.

Elle prend la fonction de l’ôchakumi, l’honorable thé. Mais lors de la réception d’une délégation étrangère à l’entreprise, elle psalmodie les plus raffinées des formules d’usage, baissant la tête et s’inclinant. On lui donne l’ordre d’oublier le japonais, car il est indécent qu’une blanche parle le japonais. Alors, pour s’occuper, elle décide de distribuer le courrier. Mais elle se fait très vite rabrouée, car voler son travail à quelqu’un est une très mauvaise action. Donc, toujours pour s’occuper, elle décide de mettre les calendriers à jour, après accord de son supérieur. Aussi Monsieur Saito, sans la contredire ouvertement, lui demande de faire des photocopies. Ce qu’elle fait rapidement avec la machine munie d’une « avaleuse ». Il lui demande de le refaire à la main, une fois, puis deux, puis trois, sous prétexte qu’elles sont décentrées. Tout ça pour un règlement de son club de golf. Fubuki compatit. Monsieur Tenshi lui demande alors de rédiger un rapport sur les procédés de fabrication du beurre allégé. Elle se met à la tâche, recherche les raisons des japonais de s’intéresser à ce procédé, téléphone en Belgique où il est mis en œuvre, et sort le lendemain son rapport que l’autre s’attribue sans vergogne. Quelques jours plus tard, nouvelle engueulade, cette fois-ci pour Monsieur Tenshi. Elle apprend ensuite qu’elle a été dénoncée par mademoiselle Mori, qui a souffert des années pour obtenir le poste qu’elle a aujourd’hui. Elle tente une explication avec Kubuki, peine perdue : « Vous avez brigué une promotion à laquelle vous n’aviez aucun droit. » Elle répond : « Vous êtes ma supérieure, oui. Je n’ai aucun droit, je sais. Mais je voulais que vous sachiez combien je suis déçue. Je vous tenais en si haute estime. » Elle eut un rire élégant : « Moi, je ne suis pas déçue. Je n’avais pas d’estime pour vous. »

Alors, Kubuki la met à la comptabilité. Comptable, moi ? Pourquoi pas trapéziste ? lui demande-t-elle. Il n’était pas rare qu’entre deux additions je relève la tête pour contempler celle qui m’avait mise aux galères. Sa beauté me stupéfiait. Mon seul regret était son brushing propret qui immobilisait ses cheveux mi-longs en une courbe imperturbable dont la rigidité signifiait : Je suis une executive woman. Alors elle passe les trois dernières nuits au bureau pour tenter de venir à bout de son travail. La dernière nuit, « soudain, je ne fus plus amarrée. Je me levai. J’étais libre. Jamais je n’avais été aussi libre. Je marchais jusqu’à la baie vitrée. La ville illuminée était très loin au-dessous de moi. Je dominais le monde ? J’étais Dieu. Je défenestrai mon corps pour en être quitte ».

Enfin, après d’autres péripéties, comble de l’horreur, pendant sept mois, elle fut postée aux toilettes de la compagnie Yumimoto. Elle ne perdit pas la face. Mais elle acquit la désaffection des hommes pour les toilettes de son étage. Aussi reçut-elle l’ordre d’être aux toilettes sans y être, c’est-à-dire de sortir lorsqu’un homme entre et d’entrer lorsqu’il ressort pour remettre du papier et nettoyer comme il se doit. Cela dura jusqu’au 7 janvier, date de fin de contrat. Elle eut encore une dernière mission à accomplir : remercier ses supérieurs : la compagnie Yumimoto m’a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Hélas, je n’ai pas pu me montrer à la hauteur de l’honneur qui m’était accordé… Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrai le reconduire.

Elle passe ces derniers instants aux toilettes. « D’instinct je marchai vers la fenêtre… Elle était la frontière entre la lumière horrible et l’admirable obscurité, entre les cabinets et l’infini, entre l’hygiénique et l’impossible à laver, entre la chasse d’eau et le ciel… Une ultime fois, je me jetais dans le vide. Je regardais mon corps tomber. Quand j’eu contenté ma soif de défénestration, je quittai l’immeuble Yumimoto. On ne m’y revit jamais.

Une fois de plus, Amélie Nothomb enchante ses lecteurs d’une histoire qui semble vraie, mais à dormir debout. Sa particularité : décrire avec un sérieux imperturbable ce qui est farfelu, relater avec humour ce qui est sérieux. Au fond, ce livre est-il autobiographique ou non ? Dans les deux cas, le lecteur passe un bon moment, voire un moment merveilleux, comme une oie qui passe au dessus d’une ville lors de sa migration et qui rit des contorsions des humains qui l’habite.

05:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société |  Imprimer

Imprimer

17/09/2011

Blow-Up, film de Michelangelo Antonioni (1966)

Blow-Up est un film anglo-italo-américain de Michelangelo Antonioni, sorti en 1966 et inspiré de la nouvelle Las babas del diablo (Les fils de la Vierge) de Julio Cortázar. Il obtint la Palme d'or au festival de Cannes en 1967.

Bande annonce du film :

http://www.youtube.com/watch?v=2Xz1utzILj4&feature=re...

Episode du film :

http://www.youtube.com/watch?v=r9u78vNOvvQ&feature=re...

"À Londres, Thomas, un photographe de mode, se rend dans un parc où un couple qui s'embrasse attire son attention. Il prend des clichés, mais la jeune femme, Jane, exige les négatifs, allant jusqu'à s'offrir à lui pour les obtenir. Thomas lui donne une autre pellicule et il développe les photos du parc. En agrandissant celles-ci, il découvre un crime, ce qu'il vérifie dès la nuit suivante, en déco

"À Londres, Thomas, un photographe de mode, se rend dans un parc où un couple qui s'embrasse attire son attention. Il prend des clichés, mais la jeune femme, Jane, exige les négatifs, allant jusqu'à s'offrir à lui pour les obtenir. Thomas lui donne une autre pellicule et il développe les photos du parc. En agrandissant celles-ci, il découvre un crime, ce qu'il vérifie dès la nuit suivante, en déco uvrant la présence du cadavre dans le parc. Désemparé, il cherche conseil auprès de ses amis, en vain. Pendant ce temps, les bobines ont été volées dans son atelier. De retour au parc, il s'aperçoit que le corps a disparu. Tout près de là, une troupe de clowns mime une partie de tennis, se renvoyant une balle invisible."

uvrant la présence du cadavre dans le parc. Désemparé, il cherche conseil auprès de ses amis, en vain. Pendant ce temps, les bobines ont été volées dans son atelier. De retour au parc, il s'aperçoit que le corps a disparu. Tout près de là, une troupe de clowns mime une partie de tennis, se renvoyant une balle invisible."

Mais au-delà de ce bref résumé, tiré de l'encyclopédie Hachette, l’apothéose du film se trouve dans cette partie de tennis où chacun suit l’effort des joueurs, la trajectoire de la balle, le choc de celle-ci  contre le grillage et que le photographe prend d’abord pour un jeu, mais qui, à partir du moment où il s’associe au jeu involontairement en ramassant la balle imaginaire, devient une réalité, jusqu’à lui faire percevoir le choc de la balle contre les raquettes. Ainsi la réalité et l’imaginaire se rejoignent à la fin du film comme ce fut le cas au commencement quand la femme lui demande les négatifs. Le cercle est fermé.

contre le grillage et que le photographe prend d’abord pour un jeu, mais qui, à partir du moment où il s’associe au jeu involontairement en ramassant la balle imaginaire, devient une réalité, jusqu’à lui faire percevoir le choc de la balle contre les raquettes. Ainsi la réalité et l’imaginaire se rejoignent à la fin du film comme ce fut le cas au commencement quand la femme lui demande les négatifs. Le cercle est fermé.

Le film reprend le vieux thème énoncé par Platon sur la réalité du monde extérieur, celui de la réversibilité des choses de Cocteau : derrière chaque objet perçu se cache une existence insoupçonnée. Percevoir, c’est toujours interpréter par l’intelligence une sensation (ce que fait que le photographe dans sa recherche sur les photos) et chacun recrée à chaque instant le monde, car la vision n’est qu’un agrégat de raisonnement et comme il y a illusion des sens, il peut y avoir des illusions psychologiques (le choc des balles contre les raquettes). Cette balle qui, bien que n’existant pas, existe virtuellement comme le cadavre, ces photos qui, bien qu’ayant existé, semblent n’avoir jamais existé, où est au fond la vérité : dans qu’on voit ou dans ce qu’on devine derrière ce que l’on voit ?

Certes, le film ne date pas d’hier, mais d’avant-hier, avec ses images provocantes et pseudo-modernes. Mais ces quelques défauts qui viennent avec le temps n’effacent pas la beauté du film, mieux même, ils la font ressortir.

07:40 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, réalité, imaginaire |  Imprimer

Imprimer

16/09/2011

Un musicien chinois à Paris

Il se tenait là, sur le trottoir, bien propret, magnifique dans son costume gris, mal coupé, mais beaucoup plus élégant que les vêtements habituels des passants, entouré de ses quelques biens, une sacoche pour ordinateur portable, qui n’en contenait pas, et l’étrange boite protectrice de son drôle d’instrument dont il tirait des sons…chinois.

costume gris, mal coupé, mais beaucoup plus élégant que les vêtements habituels des passants, entouré de ses quelques biens, une sacoche pour ordinateur portable, qui n’en contenait pas, et l’étrange boite protectrice de son drôle d’instrument dont il tirait des sons…chinois.

L’Erhu est une sorte de violon à deux cordes. D’abord instrument d’accompagnement dans les opéras, il devint instrument solo grâce aux améliorations apportées par deux grands artistes à la fin du XIXème siècle. Il possède une sorte de tambour en bois d’ébène ou de santal qui constitue sa caisse de résonance. Le manche est en roseau et mesure 81 cm de long. Il a deux cordes. L’artiste en joue assis, l’instrument posé sur la cuisse gauche, la main gauche tenant le manche et la droite l’archet. L’erhu est un des représentants les plus communs de la famille des huqins (vielles chinoises à deux cordes) qui compte une trentaine de modèles différents.

http://video.google.com/videoplay?docid=-3875038914279072592&q=erhu&pl=true#

Ecoutez une interprète de la musique traditionnelle d’Erhu accompagné par un yang qin, instrument à cordes d’acier sur lesquels l’artiste joue avec deux maillets en bambou. Musique typiquement chinoise dans laquelle les notes s’enchaînent sans rupture, en passant de l’une à l’autre par glissement.

http://video.google.com/videoplay?docid=-3875038914279072...

Voici une interprétation très différente sur le même instrument, beaucoup plus moderne. L’interprète est doué et joue en s’amusant, avec ou sans archet.

http://video.google.com/videoplay?docid=-3875038914279072...

Admirez le mariage entre l’Erhu et le violon, dans une interprétation tout à fait occidentale. L’Erhu vaut le violon.

http://video.google.com/videoplay?docid=-3875038914279072...

Mais ce que j’ai entendu du chinois à Paris était plus de ce style. Ce n’était pas un grand interprète. Il avait cependant eu le courage de s’expatrier en France, ne parlant pas notre langue ni même l’anglais, et il méritait bien une grosse pièce pour continuer à nous faire écouter de la musique chinoise.

08:07 Publié dans 11. Considérations diverses, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chine |  Imprimer

Imprimer

15/09/2011

Dorure subtile d’une feuille

Dorure subtile d’une feuille

Dont le soleil darde de lumière

La nervure plus solide, tandis que l’épiderme

Étincelle de l’éclat de sa sève blonde

Bercée d’autres feuilles vertes

Elle se réjouit de son règne doré

Diffusant son spectre royal

Sur ses compagnes alentour

Et bientôt, vieillie et flétrie

De cette sève absente

Qui dessèche sa tige frêle

Elle s’en ira au vent

Légère, attendrie, gondolée

Secouée par d’invisibles ondes

Pour tomber ignorante

Sous les pas d’un petit garçon

Qui la glissera dans un cahier

Avant de la laisser voler

Au printemps, dans la rue

07:13 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

14/09/2011

L'autre jour, dans le métro

J’étais l’autre jour dans le métro, je ne sais pour quelle raison. Sans doute à cause du mauvais temps. Mais peu importe, l’essentiel est ailleurs. C’était un métro ordinaire, sale, bruyant, sentant la poussière, bref, un métro comme les autres. Je me préparais à faire les dix stations de mon trajet en pensant à autre chose, en m’abstrayant du contexte morose d’une après-midi pluvieuse qui m’avait contraint à prendre la chenille infernale.

Debout parce que je n’avais pas trouvé de place assise, je regardais autour de moi. En face, face à face pourrait-on dire, se trouvait une femme, la quarantaine, au premier abord sans signes particuliers. Mais en la regardant plus attentivement, je notais un maintien élégant, une expression du visage heureuse, comme une fée qui se promène aujourd’hui parmi les humains, emprunte de sérénité. Elle ne bougeait pas, se contentait de contempler au loin un rêve inaccessible aux autres, et ce rêve embellissait son visage au point qu’il le transfigurait (au figuré bien sûr !). Mais je ne saisis pas tout de suite cette transformation de l’atmosphère (en formation, évidemment). Laissant poursuivre mon regard sur d’autres occupants de la voiture, je remarquais un homme, la trentaine, également sans signes distinctifs. Son attitude respirait une certaine noblesse, par sa façon de se tenir à la barre verticale qui se trouve au centre de l’emplacement dégagé devant chaque porte. Drôle, cette rampe qui, en d’autres lieux, sert à d’autres contorsions qui n’ont rien d’aristocratiques. Mais là c’était un ange qui se tenait à la barre, un ange de tous les jours que l’on ne distingue des autres que parce que l’on est attentif à son apparence. Les doigts légèrement recourbés sur la barre de métal, il semblait aérien, ne tenir debout que par la simple pression de l’extrémité d’un doigt, comme un équilibre merveilleux de grâce et de gravité.

Je m’interrogeais : Que se passe-t-il dans ce métro aujourd’hui ? Je regardais à côté de moi. Etait assise une jeune fille. Elle n’était pas d’une beauté éblouissante, ses vêtements n’avaient pas l’aspect soigné des toilettes de femmes qui attachent de l’importance à leur apparence. Elle regardait au loin, les yeux perdus dans ses préoccupations. Et pourtant, en la regardant un peu plus, je remarquais à nouveau une extrême harmonie qui transfigurait tout son être. Tiens, un deuxième ange, me dis-je, étonné. Comme je continuais à la regarder, elle se tourna vers moi et me fit un sourire. Très rares sont les jeunes femmes qui font un sourire à un homme dans le métro. C’est un signal fort d’invitation que se garde bien de manifester toute personne sensée. Mais il s’agissait d’un sourire autre, comme une invitation au bonheur, à profiter de la vie, à s’ouvrir les bronches pour crier sa joie d’être en vie et d’aller où bon vous semble, monté sur un nuage de béatitude. Très vite, elle reprit une attitude conventionnelle. Mais combien était émouvant ce clin d’œil qui ouvrait sur une autre dimension, celle d’un vol au dessus du métro accompagnant les âmes qui s’y trouvaient.

Intrigué, je poursuivis l’inspection des autres occupants de la voiture. Je n’en trouvais aucun qui donne un sentiment de vulgarité, de laideur ou d’abjection. Chacun possédait une aura propre, qui ne se remarquait pas au premier abord, mais qui, en un instant magique, se dévoilait au travers d’un coup d’œil, d’une expression, d’une attitude, d’un maintien particulier. Ce métro était-il véritablement ensorcelé ou bien était-ce moi qui avait changé mon regard sur les autres ? Je ne sus le dire, mais l’effet était là : le monde était différent, l’invisible devenait visible, sa beauté transparaissait comme une sudation interne que l’on remarque et que l’on caresse de l’œil pour imprégner ce jour d’un titre spécial que je n’ai pas encore trouvé. Mais peu importe le nom, peu importe la manière de le raconter. Seul compte la naissance en soi d’une bouffée évanescente de la grandeur sidérale de l’être humain.

07:12 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, transfiguration |  Imprimer

Imprimer

13/09/2011

Reptile

Comment à partir d’une pince de forge on imagine un reptile monstrueux pourvu de défenses inquiétantes.

Et ce monstre envahit l’imaginaire pour construire un monde virtuel plein d’imprévu et de peur réjouissante.

05:38 Publié dans 26. Créations sculptures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beaux-arts, scupture |  Imprimer

Imprimer

12/09/2011

Aux champignons

Arrivé sur place, j’empruntais le chemin pénétrant dans les sous-bois. Il faisait chaud, une chaleur écrasante qui vous contraint à marcher lentement, en respirant petitement. Pas un bruit, même pas le chant d’un oiseau. La forêt dormait, en léthargie. Seul le bruit de mes pas sur les branches mortes emplissait le silence d’un chant de percussions. Le soleil donnait dans les feuillages, réchauffant le sol, brûlant les feuilles mortes, enfermant la végétation dans un immobilisme écrasant. Le sol était trop sec, bien sûr. Quelle idée de partir aux champignons alors qu’il n’a pas plu suffisamment. Et pourtant, à un carrefour de chemins, je tombais sur une amanite rougissante, excellent champignon dont le nom fait fuir les faux amateurs. Elle était seule. Aussi, repérant son emplacement, j’attendis d’en voir plusieurs avant de la cueillir. Connaissant le coin, je me dirigeais vers l’ « Emplacement », celui que tous connaissent, qui est piétiné, mais dont on ne parle à personne. Pas l’ombre d’un renflement sur le sol de feuilles mortes et de fougères. Je continuais et sentis tout d’un coup l’odeur, signe caractéristique de leur présence, une odeur forte de pourriture parfumée, comme, dans votre potager, vous sentez l’odeur des tiges d’oignon, prenante et audacieuse. Mais j’eus beau chercher, me mettre à quatre pattes pour tenter d’apercevoir un chapeau de n’importe quelle couleur. Rien, pas l’ombre d’un tube ou d’une lamelle. Plus loin, cependant, surprise, une amanite épaisse, espèce assez proche de l’amanite rougissante. A la troisième, je les cueille. Mais il n’y eu pas de troisième.

Comme il était bon de se promener, seul, environné de silence lourd et charnu, marchant à petits pas, les yeux au sol, écrasé par l’atmosphère lénifiante d’une après-midi magique. Et soudain, je me suis rappelé cette même ambiance, il y a longtemps déjà, lorsque la chaleur enveloppait nos corps d’enfants, mais que notre vivacité surmontait facilement jusqu’au moment où nous tombions, écrasés de fatigue et mourant de faim. Après les courses éprouvantes dans les bois, il fallait rentrer. Plus rien ne pouvait nous faire bouger. Nous reprenions le chemin du retour, assis dans la charrette, l’un d’entre nous conduisant l’âne, les autres endormis sens dessus-dessous, jusqu’au réveil à l’arrivée à la maison, où, reposés, nous repartions pour mille autres folies à faire avant la fin de la journée.

Pourquoi y avait-il des ceps dans le jardin ? Sans doute parce qu’il conserve l’humidité plus facilement qu’un sous-bois inondé de soleil ; mais aussi, c’est certain, parce que ce jour-là, je devais forcément faire un tour en forêt pour me souvenir de ces journées d’enfance : une vie dans l'instant, libre de toute intention.

05:41 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : champignon, chaleur |  Imprimer

Imprimer

11/09/2011

Le livre de ma mère, d'Albert Cohen

« C’était ma mère et jamais plus je ne vivrai ces merveilleux moments passés ensemble ». Chacun de nous, ou presque, pourrait le dire à propos de sa mère, mais personne ne saurait le dire aussi bien, de manière aussi belle, qu’Albert Cohen. Avec la même verve et la même délicatesse que dans Belle du seigneur, l’auteur se rappelle ces petits riens qui constituent l’ensemble des souvenirs d’une personne aimée au-delà d’un amour des corps.

Il a des mots tendres et drôles comme l’herbe au printemps :

« Mais si je la grondais, elle obéissait, pleine de foi, immédiatement atterrée par les perspectives de maladie, me croyant si je lui disais qu’en six mois de régime sérieux elle aurait une tournure de mannequin. Elle restait alors toute la journée scrupuleusement sans manger, se forgeant tristement mille félicités de sveltesse. Si, pris soudain de pitié et sentant que out cela ne servirait à rien, je lui disais qu’en somme ces régimes ce n’était pas très utile, elle approuvait avec enthousiasme. « Vois-tu, mon fils, je crois que tous ces régimes pour maigrir, ça déprime et ça fait grossir. » Je lui proposais alors de dîner dans un très bon restaurant. « Eh oui, mon fils, divertissons-nous un peu avant de mourir ! » Et dans sa plus belle robe, linotte et petite fille, elle mangeait de bon cœur et sans remords puisqu’elle était approuvée par moi. »

Il décrit les délirantes promenades dans les rues de Genève, en été, lorsque sa mère, cardiaque, avançait à pas menus :

« Quand on traversait la rue ensemble à Genève, elle était un peu nigaude. Consciente de sa gaucherie héréditaire, et marchant péniblement, ma cardiaque, elle avait si peur des autos, si peur d’être écrasée, et elle traversait, sous ma conduite, si studieusement, avec tant de brave application affolée. Je la prenais paternellement par le bras et elle baisait la tête et fonçait, ne regardant pas les autos, fermant les yeux pour pouvoir mieux me suivre ma conduite, toute livrée à ma direction, un peu ridicule d’aller avec tant de hâte et d’épouvante, si soucieuse de n’être pas écrasée et de vivre. Faisant si bien son devoir de vivre, elle fonçait bravement, avec une immense peur, mais toute convaincue de ma science et puissance et qu’avec son protecteur nul mal ne pouvait lui survenir. »

Il a la mélancolie des jours d’automne lorsque les souvenirs viennent effleurer la conscience :

« Maman de mon enfance, auprès de qui je me sentais au chaud, ses tisanes, jamais plus. Jamais plus, son odorante armoire aux piles de linge à la verveine et aux familiales dentelles rassurantes, sa belle armoire de cerisier que j’ouvrais les jeudis et qui était mon royaume enfantin, une vallée de calme merveille, sombre et fruitée de confitures, aussi réconfortante que l’ombre de la table du salon sous laquelle je me croyais un chef de guerre. Jamais plus son trousseau de clefs qui sonnaillaient au cordon du tablier et qui étaient sa décoration, son Ordre du mérite domestique. Jamais plus son coffret plein d’anciennes bricoles d’argent avec lesquelles je jouais quand j’étais convalescent. O meubles disparus de ma mère. Maman, qui fus vivante et qui tant m’encourageas, donneuse de force, qui sus m’encourager aveuglément, avec d’absurdes raisons, qui me rassuraient, Maman, de là-haut, vois-tu ton petit garçon obéissant de dix ans ? »

Il a enfin les pleurs de l’hiver lorsque le ciel si bas fait resurgir la complainte des regrets :

« Elle attendait tout de moi avec sa figure un peu grosse, toute aimante, si naïve et enfantine, ma vieille Maman. Et je lui ai donné si peu. Trop tard. Maintenant le train est parti pour toujours, pour le toujours. Défaite et décoiffée et bénissante, ma mère morte est toujours la portière du train de la mort. Et moi je vais derrière le train qui va et je m’essouffle, tout pâle et transpirant et obséquieux, derrière le train qui va emportant ma mère morte et bénissante. »

Oui, ce livre est un petit chef d’œuvre de mémoire, drôle, plein d’anecdotes, aux souvenirs embués des regrets qu’ont tous les enfants à la mort d’un parent. Méditation d’un enfant vieilli resté seul face à son enfance, il fait revivre celle-ci, l’enjolive, puis revient aux derniers jours, ceux de son âge adulte, se reprochant ses manquements, son impuissance à lui faire plaisir parce que trop préoccupé de sa propre vie.

« Voilà, j’ai fini ce livre et c’est dommage. Pendant que je l’écrivais, j’étais avec elle. Mais sa Majesté ma mère morte ne lira pas ces lignes écrites pour elle et qu’une main filiale a tracées avec une maladive lenteur. Je ne sais plus que faire maintenant. Lire ce poème moderne qui se gratte les méninges pour être incompréhensible ? »

04:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer

Imprimer

10/09/2011

Vacances 6 (et fin) : La maison

Le silence et rien d’autre.

Du fond de la ruelle

Monte le fracas de la ville

Murmures et cris

Pétarades de scooters

Bruits assourdis des voitures

Mais franchi le seuil

Rien, l’absence, le désert auditif

Tel le vizir dans sa cellule

Nous nous enfermons

Dans ce calme d’Olympie

Pour jouir plus réellement

De cette paix entière

De ce paysage de rien

De cette absence de bruits

Et pourtant,

Cette maison doit résonner

De pleurs d’enfants

De pépiements de petites filles

De cris sauvages de garçons

De murmures entre fiancés

De conversations passionnées

Entre personnes sensées

D’échanges secourables

Et de nostalgie rentrée

Tout cela on l’entend

Lorsque, la porte close,

On prend garde

Aux effluves de la salle du bas

A l’odeur de fenaison de l’escalier

Après l’ouverture du loquet

A la fragrance de pin de la chambre

Aux exhalaisons du vent au dehors

A l’arôme du fond du jardin

C’est une vraie maison,

De celle qu’on habite volontiers

Parce qu’elle fait revivre

Les années passées

Et qu’elle donne à chacun

Une idée de l’avenir.

Quel silence dans la maison pour faire parler une mémoire imaginaire !

06:53 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

09/09/2011

Trimurty (BharataNatyam) seven dances of Shiva Raghunath Manet et Michel Portal

http://www.youtube.com/watch?v=hEDYv3hxYDQ

Michel Portal reprend la tradition de rencontres culturelles entre l’Inde et l’Occident. Et ce mariage est splendide. L'instrument de Michel Portal fait merveille.

Ce n’est pas du jazz, ce n’est pas non plus de la musique classique et encore moins de la musique indienne. Mais cela convient si bien avec le danseur indien Raghunat Manet et les musiciens indiens qui l’accompagne que l’on comprend alors que la musique est le seul langage universelle que tous peuvent appréhender parce qu’il ne se sert pas de la raison, mais de la sensibilité. Le rythme est bien indien, la musique varie selon les diverses danses, même si l’on ne sait pas exactement à quel moment l’une finit et l’autre commence. Mais justement, la musique se passe de ses conventions (savoir quand commence et finit un morceau). Elle doit prendre le spectateur au point qu’il devient musique lui-même, qu’il s’assimile entièrement à la mélodie, au rythme, à l’accompagnement du morceau.

Bravo Michel Portal pour cet art extraordinaire qui va plus loin qu’une simple interprétation. C’est une improvisation permanente de sons, et derrière, d’images, de sensations, d’émotions, voire de sentiments.

06:14 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

08/09/2011

Vacances 5 : Pêche à pied

L’homme marchait sur les flots

N’émergeaient que quelques bouts de roche

Il avançait courbé, regardant derrière la surface

Cherchant quelques gastéropodes

Pour emplir une besace grisâtre

Et les flots avançaient sans concession

Enfouissant dans son monde sous-marin

De grands squelettes de pierre

Pourtant tout semblait immobile

La sérénité mortelle de jours sans fin

Comme un désert d’eau et de vase

D’où seul émergeait cet homme

Qui marchait sur les flots

Point gris au milieu d’eaux grises

Comme le carré blanc sur fond blanc

De Kasimir Malevitch, peintre des ombres

Désert dont seul le cri des mouettes

Rappelle qu’il est nautique et mouillant

Fenêtre dans le paysage

Il avance prudemment, mais sans fin

Dans l’eau claire du matin

Sur un ciel dégagé presque blanc

Est-ce un spectre ou une apparition ?

06:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

07/09/2011

Qu'est-ce que la poésie ?

Qu’est-ce que la poésie ?

L’art de la métamorphose du réel.

Ce matin, je lisais dans la chambre, tout entier dans la douceur du matin, quand le ciel s’étire de bleu en dansant sur les nuages. Je finissais le livre de Didier Decoin, « Une Anglaise à bicyclette », et je me disais qu’il était bon de n’avoir pas d’heure, aucune obligation et que je pourrais, si je le désirais, rester toute la matinée au lit, sur le lit, couché entre les draps, l’esprit au frais, les pieds dans la douceur. Et tout d’un coup, à l’image évocatrice des fées rencontrées par Emily au cours de sa promenade à bicyclette, j’ai senti l’essence de la poésie monter en moi, s’engouffrer dans ma poitrine comme un ruisseau s’engouffre dans une faille terrestre, en grosses cataractes, dans un bruit inquiétant.

La poésie, c’est faire de tout ce qui est extérieur votre intérieur, en personnalisant par cette transmutation subtile du passage de la frontière chacun des objets, décors, personnages que vous choisissez pour leurs attraits indétectables à d’autres. La casserole qui chauffe sur le feu, la main de l’enfant qui joue à vos pieds, la tenture qui clôt la porte du salon où se cachent les fantômes, jusqu’à votre propre corps dont les extrémités semblent ne plus vous appartenir. Tout cela est devenu vôtre, par la grâce de la poésie, et vous les chérissez non pas d’un amour possessif, mais d’un sentiment doucereux, miel sauvage et agapanthe odoriférante, qui vous conduit dans un autre monde, où les jours ne se comptent plus, où les nuits s’écoulent sans que les heures s’égrènent, où seul le souvenir de ces évocations renforcent en vous le plaisir de vivre.

Cette métamorphose s’accompagne d’une modification de la vue, de l’odorat, de l’ouïe et du toucher, et même du goût. Plus rien ne se vit comme avant. La moindre attention à un objet devient un évènement, un livre, presqu’un monument. Vous y découvrez ce que vous n’aviez jamais vu auparavant : le charme ignoré, la couleur cachée, la froideur glacée et bienfaisante, le son rugueux au toucher et bien d’autres choses encore dont vous ne conservez pas forcément un souvenir intangible. Et cette métamorphose vous enchante, vous fait découvrir un nouvel art de vivre, un décor inédit à vos réflexions, une version originale de votre appréhension de la réalité. Celle-ci devient rêve éveillé, voyage sur un nuage doré, symphonie exubérante, mélange de parfums passés et de touches évanescentes du futur. Et pourtant cette transmutation est celle du présent, variable à chaque seconde, faisant de chaque instant une éternité vécue pleinement, douloureuse comme un enfantement.

Mais, simultanément, la poésie, c’est également faire de tout son intérieur un extérieur à donner à tous. C’est se mettre à nu devant les autres, sans peur ni pudeur. C’est accepter de ne plus avoir d’intimité, de dévoiler sa fragilité. C’est s’ouvrir sans fard et donner à contempler ce que d’autres cachent à tout prix : ce que vous ressentez en vérité, ce que vous vivez réellement, au-delà d’une façade de bon ton que vous avez pris l’habitude de fabriquer quotidiennement. Et ce n’est pas toujours simple. Ça peut même, parfois, être une souffrance qu’il faut vaincre.

Et, soudainement, le charme se rompt, chaque objet reprend sa place habituelle. L’œil redevient clair, les bruits coutumiers. Vous caressez la table qui ne résonne plus, vous goûtez le bout du crayon qui ne sent que le bois. Le monde est revenu, il s’étale devant vous, sans mystère ni peur. Vous êtes dans ce qui est et plus rien ne fait que ce qui est extérieur ne devienne intérieur. Avez-vous rêvé ?

En fait, vous avez retracé la ligne de démarcation entre l’imaginaire et l’identitaire, tout cela parce que vous êtes à nouveau entré dans votre coquille, celle que vous vous êtes fabriqué, l’image que vous vous donnez, à vous et aux autres.

Comment repartir vers les cieux de la poésie ? Guetter ce qui vous touche pour le saisir lorsqu’il arrive et ne plus le lâcher avant de l’avoir exploité. Face à la feuille blanche, vous êtes seul, mais dans un entourage de légendes personnelles.

03:45 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

06/09/2011

Vacances 4 : Port

Horizontal : blanc

Vertical : Gris, noir ou argenté

Partout, des taches rouges et bleues

Renforçant l’enchevêtrement des coques

Quelques pavillons flottent au vent

Et, au centre, les flots, gris, endormis

Bête immobile et doucereuse

Prenant du bon temps, câlinante

Comme il sied à un port abrité.

Au loin, court sur l’horizon

Un chapelet de nuages cotonneux

Hachuré par la forêt de mâts

Et la vie court autour du port

Comme un orage sur la plaine

Bruyante, mouvementée, insensible

A la quiétude des voiliers amarrés

Comme des chevaux de course

Pour le pansage aux murs des écuries

L’eau reflète les couleurs diffuses, mollement

En pâtés marbrés, étirés, ridés

Comme un film à vitesse accélérée

Contrastant avec l’immobilité des monstres

D’acier, effilés comme des aiguilles

Prêts à bondir sur la vague

En ouvrant leur parapluie

07:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

05/09/2011

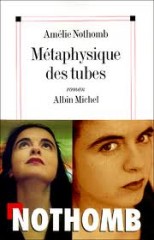

Métaphysique des tubes, roman d’Amélie Nothom

La vie d’Amélie, de un à trois ans. Cela se passe au Japon, mais surtout cela se passe à travers les yeux d’un enfant de cet âge, y compris dès la naissance, une naissance en trois temps.

Premier temps : le rien, pendant deux ans. Et ce rien n’était ni vide ni vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Ce rien est Dieu, absolue satisfaction. Dieu était Dieu. Il était satiété et éternité…Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l’excrétion. […] C’est pourquoi à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. […] Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de cube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l’univers et ne retenait rien.

vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Ce rien est Dieu, absolue satisfaction. Dieu était Dieu. Il était satiété et éternité…Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l’excrétion. […] C’est pourquoi à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. […] Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de cube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l’univers et ne retenait rien.

Deuxième temps, plus bref, six mois : hurlements et colères. La plante n’est plus une plante ! Dieu se conduisait comme Louis XIV : il ne tolérait pas qu’on dorme s’il ne dormait pas, qu’on mange s’il ne mangeait pas, qu’on marche s’il ne marchait pas et qu’on parle s’il ne parlait pas. Ce dernier point surtout le rendait fou. Découverte du langage.

Troisième temps : deuxième naissance. Ce fut alors qu’elle naquit, à l’âge de deux ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, un village de Shukugawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. C’est moi ! C’est moi qui vis ! C’est moi qui parle ! Je ne suis pas « il » ni « lui », je suis moi ! […] En me donnant une identité, le chocolat blanc m’avait aussi fourni une mémoire : depuis février 1070, je me souviens de tout. […] Je devins le genre d’enfant dont rêvent les parents : à la fois sage et éveillée, silencieuse et présente, drôle et réfléchie, enthousiaste et métaphysique, obéissante et autonome. […] On commença à m’appeler par un prénom.

Elle se parle peu à peu à elle-même sans vouloir cependant le dire aux autres. Quel mot choisir en premier pour le révéler : maman, puis papa ; mais le troisième fut aspirateur. Elle découvre la mort et en parle avec Nishio-san, sa gouvernante. Elle apprend la haine, celle de Kashima-san, la seconde gouvernante, appartenant à la vieille noblesse japonaise et qui rend tous les blancs responsables de sa destitution. A l’occasion d’une presque noyade, elle parle comme tout le monde d’une voix posée. « Elle parle ! Elle parle comme une impératrice ! », jubile son père.

Chaque chapitre contient une histoire, un petit rien qui fait le charme de ce livre, épisode burlesque ou malheureux. Il y a celui des leçons de chant de nô de son père qui se finit dans les égouts un jour d’inondation, celui des querelles entre les deux gouvernantes, enfin celui des carpes offertes pour son anniversaire et l’étrange comportement de Kashima-san face à son évanouissement et sa nouvelle noyade.

« Ensuite, il ne s’est plus rien passé. » Ainsi se finit le roman d’Amélie Nothomb, à l’âge de trois ans, fin de l’enfance divine des Japonais et Japonaises. Ce n’est en fait pas vraiment un roman, mais pas non plus un livre de souvenirs. C’est un récit plein de vigueur enjouée, de remarques comiques, de profondeurs métaphysiques déguisées sous des pantalonnades. Un livre plein d’esprit, pétillant d’intelligence.

06:40 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer

Imprimer

04/09/2011

Vacances 3 : Entrer dans le rien

Entrer dans le rien, à la surface du miroir,

Quelle tentation ! S’évanouir aux yeux du monde

Et mourir à soi-même : silence et repos.

J’avançais un pied craintif vers l’onde brillante

Et je le regardais passer à l’envers du miroir,

Un doigt de pied, puis un autre jusqu’au pouce.

Plus rien, plus de doigts de pied bleuis.

Une surface bleu vert et le couperet.

Je tire vers l’arrière et retrouve mon pied.

Quel bonheur ! Marcher avec des béquilles ?

Sûrement pas, autant devenir sourd !

Comment disparaît-il et revient-il, ce pied ?

Réessayons. Le pied entier, comme emprisonné.

Je n’ai plus qu’une jambe complète

Seigneur, que faire ? Avance et vois !

L’autre pied, puis les deux tibias,

Envolés, perdus, quelle légèreté !

Il me manque une partie de moi-même ;

Ce n’est pas la plus important, mais tout de même.

Je ne me vois pas revenir en petite voiture !

Alors poursuivons, stoïque, sans hésitation.

Le miroir est toujours semblable à lui-même

Bleu-vert, gris à certains endroits,

Tremblotant légèrement, ondulé en vagues,

Comme une bête mécontente ou frileuse.

Au dessous, un autre monde, inconnu,

Séparé par une ligne ténue, la surface.

On ne peut la toucher. Elle vous méconnaît.

On plonge dans le rien, éperdu,

Et l’on perd conscience, sans consistance,

Redevenu momie, cadavérisé, froid.

Mais qu’il est bon ce monde caramel

Qui fait de vous un glaçon enchanté,

Les poils hérissés au dessus

Un rien de rien au dessous

Comme un oiseau entre l’air et l’eau

Perdu dans un océan de miroirs

Qui ressort libre du trou sans fin

Qui le nourrit gratuitement.

Avançons, encore et toujours, petitement,

Courageusement, à petits pas,

Sans réfléchir aux conséquences désastreuses

Comme par une nuit d’orage : éclair

De convoitise, d’anéantissement, de volupté.

Oui, pourquoi cédais-je à cet attrait

Comme un aimant se dirige vers le nord

Sans hésitation, pour ne rien trouver,

Se noyer à la verticale du point d’orgue

En un sursaut final après un frisson

Et une pensée émue pour ceux qu’on quitte.

Allons, poursuivons, j’entre jusqu’au nombril.

Il disparaît à son tour, happé par la surface

Je n’ai plus mon trou de vie, mais je suis là

Toujours regardant un ciel rayonnant

Qui projette son ombre sur un corps réduit.

Rien ne me manque et pourtant

Je commence à éprouver une certaine gêne,

A l’équivalent d’un éléphant sans trompe

Ou d’un aspirateur bouché qui cherche l’air.

Pourtant, on ne respire pas par l’abdomen ?

Alors continuons, sans penser, sans ressentir.

J’entre les doigts d’une main, puis l’autre,

Je suis démuni et sans défense.

Comment faire, puisque je ne suis plus qu’un torse

Qui dore au soleil et frissonne de froid et de peur.

J’avance encore, je ne sais comment.

Je n’ai plus ni jambes, ni bras,

Je ne suis plus qu’une tête, encore vaillante,

Mais qui s’inquiète malgré tout.

Vais-je retrouver ce corps, certes mécanique,

Mais bien pratique pour explorer la méconnaissance.

La surface s’est rapprochée des yeux, elle luit,

Elle me nargue, scintillante et riante,

Comme un serpent de désir clos, mais tentant.

Je sors une langue bleuie et goûte.

Dieu, cela brûle et enflamme la gorge.

Un feu acide avec des relents de verdure

Un peu de pétrole aussi, pollution oblige.

Non, l’expérience n’est pas concluante.

Alors je ferme mes orifices avec force

Et je poursuis, inexorablement

Avançant vers une mort annoncée.

Çà y est, je suis dans le noir

Les yeux clos, la bouche condamnée.

Plus de remarques possibles,

Plus de pensées proférées, chantées, versifiées.

Plus rien qu’un silence profond, écrasant.

Seuls les cheveux doivent émerger encore

Comme une botte de radis sur un étalage

Entre des pommes de terre et la laitue

Que vous repêchez d’une main ferme

Parce qu’elle reste fraiche et appétissante.

Puis vous sentez le froid vous saisir

Jusqu’en haut du crâne, main de glace

Qui enfonce votre être sans pensée

Dans la poussière fluide et vaine

D’un courant que vous ne ressentez plus.

Mort au monde des images vraies,

Des sons clairs comme les baguettes

Des tambours d’une vie trépidante,

Des odeurs fraiches telles l’enivrant

Parfum d’une femme étendue ou

L’odeur aigre de la cuisson du chou

Ou encore la senteur du bébé repu.

Mort à la vie, naissance à un monde

Où toucher remplace la vue,

Où le froid et le chaud sont indicateurs

De changements dangereux ou bienheureux.

Je vois du bout des doigts, je respire

En vase clos, comme un poisson,

Puisant un air gorgé de rien,

Je magnifie mes sens, étonné

D’apprendre que je vis encore

A moitié, penserons certains,

Différemment dirais-je.

Encore, encore, encore…

Perdu dans l’immensité du miroir

Un corps dérive, les yeux rêveurs,

Un sourire aux lèvres, les bras en croix,

Alangui d’un bonheur sourd

Clos dans sa totalité,

Perdu aux autres,

Loin des siens,

Replié sur lui,

Déconnecté,

Vide,

Rien.

Telle est la vie !

07:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

03/09/2011

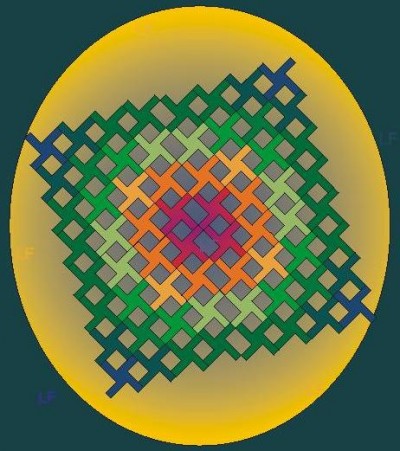

Fenêtre sur un monde ordonné

Ce matin, l'envie de vous livrer un monde organisé sorti d'une couverture verte m'a traversé l'esprit. Mais comment faire pour que ce monde soit un monde à la fois ordonné et coloré, imprimant dans la rétine une gaité qui ne serait pas factice.

Des mots, des mots, encore des mots. C'est de l'oeil qu'il convient de contempler.

Pardonnez la qualité médiocre de l'image numérique. Elle est meilleure en réalité !

06:43 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, art cinétique, art numérique, op'art |  Imprimer

Imprimer

02/09/2011

Vacances 2 : Plage

Une vraie ruche, un bourdonnement permanent : voix basse des hommes, voix de femmes, piano, cris d’enfants aigus comme le marteau sur une enclume. Monde clos par la forme de la plage, comme une arène où les vagues font la corrida avec les baigneurs apeurés, pendant que chacun des spectateurs devise avec son voisin, couché, accoudé sur un bras, comme pour un diner romain, regardant un horizon lointain couronné d’une couche de nuages gris foncés, puis cendrés, puis blancs, puis le bleu du ciel, éblouissant.

Nonchalance pour certains, étendus comme des morts sur une serviette chaude, les bras en croix, béant au soleil, la poitrine se soulevant cependant en cadence, comme assoiffée d’air. Cogitation pour d’autres, allongés sur le dos, la tête sur leur sac, tenant un journal d’une main et un crayon de l’autre, et, parfois, écrivant le mot cherché et trouvé dans une tête vide, sur la grille à remplir. Par moments, dans une intense réflexion, quelques uns abaissent leur publication, contemplent les flots grisâtres, y puisant une inspiration nouvelle qui permet de noircir une case de plus sur un quadrillage en grande partie vierge.

Intermède : au large, passage d’un yacht blanc, filant à bonne allure, fier de sa vitesse, la flèche des superstructures inclinée vers l’arrière au dessus de la cabine du capitaine qui, elle-même, domine la salle des passagers aux fenêtres que l’on devine plutôt qu’on ne les voit. Le bateau s’évapore derrière le mur du fort, fantôme entraperçu et vite oublié devant l’étendue bleu, grise ou noire selon l’éloignement vers l’horizon.

Diverses sont les formes du corps humain. Enfants rachitiques courant dans le sable un seau à la main, s’essuyant le nez de l’autre. Jeune fille svelte marchant noblement, consciente de son effet, inconsciente du soleil qui darde sa beauté d’une couche de caramel. Vieillard ou presque, sur une chaise pliante, mi-assis, mi-couché, engoncé dans l’épanchement de sa chair luxuriante. Homme, la trentaine, les mains sur les hanches, haranguant sa smala serrée autour de serviettes jaunes, tous vêtus de maillots bleus et hérissés de cheveux d’or. Femme, la cinquantaine, allongée sur un bras fléchi, une jambe repliée, comme une Vénus de Milo fatiguée, mais encore capable de faire illusion.

Plus loin des groupes : joueurs aux raquettes de bois bariolées de couleurs dont on suit les mouvements sans voir la balle voler d’un bras replié, pour se détendre brutalement, au bras allongé, pour atteindre in extrémis l’éclair d’une balle invisible. Seul le son des échanges de coup permet de saisir la partie. Autre groupe : les pêcheurs de coquillages, peu importe lesquels, les fesses en l’air, les mains dans l’eau, draguant le sable boueux jusqu’à tomber sur un corps mort, plus ou moins large, plus ou moins lourd, ce qui permet de déceler s’il s’agit d’un caillou ou d’une coquille appartenant à un petit animal qui, une fois cuit, permettra aux heureux bénéficiaires de mastiquer longuement un appareil caoutchouteux en poussant des cris d’extase et en buvant un verre de vin blanc pour le faire passer.

Les mâts se balancent au gré des vagues, les feuillages scintillent sous une légère brise, les cabines immobiles alignent leur toit encadrant un numéro, des cyclistes passent sur la digue. C’est un jour d’été, calme, plat, reposant, d’ennui ouaté, de clignement des yeux pour s’opposer à la force de la lumière, de pieds enfouis dans le sable chaud que l’on essuie avant de remettre de vagues semelles et repartir, réjoui, soulé de vent et de soleil, heureux, mais ramolli et sans but. Quelle puissance évocatrice d’une civilisation que cette journée !

06:05 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vacances, mer, plage, société |  Imprimer

Imprimer

01/09/2011

La vie est ailleurs, roman de Milan Kundera (1973)

Ce livre m’a semblé très beau et profond et, simultanément, ennuyeux et factice.

Certaines pages, certains thèmes utilisés dans le roman sont traités avec délicatesse. Citons, par exemple, le chapitre 8 qui décrit la séduction de la mère de Jaromil par le professeur de dessin de son fils. Ou encore la découverte de la poésie par le corps imaginé de Magda, la petite bonne, au chapitre 10 : « Je suis sous l’eau et les chocs de mon cœur font des cercles à la surface. Ce vers offrait l’image de l’adolescent tremblant devant la porte de la salle de bains […] Ah, mon aquatique amour, disait un autre vers, et Jaromil savait que cet aquatique amour c’était Magda, mais il savait que personnes n’aurait pu la reconnaître derrière ces mots, qu’elle était perdue, invisible, ensevelie […] Cette autonomie du poète offrait à Jaromil un magnifique refuge, la possibilité de rêvée d’une deuxième vie ; il trouva cela si beau qu’il tenta dès le lendemain d’écrire d’autres vers et qu’il s’adonna peu à peu à cette activité. »

Et Jaromil s’invente un personnage, Xavier, à la fois différent, mais en même temps semblable, un personnage entreprenant, mais veule. Mais Jaromil grandit et découvre l’amour avec ses rêves, ses hésitations d’adolescent : « L’idée de la nudité féminine lui donnait le vertige. Mais notons soigneusement cette différence subtile : Il ne désirait pas la nudité d’un corps de jeune fille ; il désirait un visage de jeune fille éclairé par la nudité du corps. » Et il finit par faire la connaissance d’une jeune fille, modeste, étudiante, intéressée par les opinions insolites de Jaromil, à tel point qu’elle le traite de gracieux éphèbe. Après de multiples péripéties, il l’embrasse, ce qui lui permet également d’écrire un poème-récit et d’entrer plus avant dans le domaine de la poésie.

On ne sait comment Jaromil devint révolutionnaire, sans doute l’air du temps et la possibilité d’action : « Mais on ne sait jamais dans l’instant présent si la réalité est le rêve ou si le rêve est réalité : les étudiants qui étaient alignés avec leurs pancartes étaient venus là avec plaisir, mais ils savaient aussi que s’ils n’étaient pas venus ils risquaient d’avoir des ennuis. […] Le cortège défilait à travers les rues et Jaromil marchait à ses côtés ; il était responsable non seulement des mots d’ordre inscrit sur les banderoles, mais des clameurs scandées par ses camarades. […] Il les criait d’une voix forte comme un curé dans une procession et ses camarades les répétaient après lui. » (chapitre 19).

Peu après, il connaît l’amour physique avec une petite vendeuse rousse qui l’emmène chez elle dès le premier jour. Et : « Plus je fais l’amour, plus j’ai envie de faire la révolution, plus je fais la révolution, plus j’ai envie de faire l’amour. »