25/06/2012

La mort est un nouveau soleil, d’Elisabeth Kübler-Ross, Edition du Rocher, 1988 (suite et fin)

La troisième partie du livre est assez complète et se suffit à elle- même. Voici ce qu’en dit Elisabeth Ross : « Chaque jour des hommes meurent partout. Et néanmoins dans notre société qui a réussi à envoyer un homme sur la lune et à le faire revenir sain et sauf, aucun effort n’est entrepris pour étudier la mort et arriver à une définition actualisée et universelle de la mort humaine. N’est-ce pas étrange ? »

même. Voici ce qu’en dit Elisabeth Ross : « Chaque jour des hommes meurent partout. Et néanmoins dans notre société qui a réussi à envoyer un homme sur la lune et à le faire revenir sain et sauf, aucun effort n’est entrepris pour étudier la mort et arriver à une définition actualisée et universelle de la mort humaine. N’est-ce pas étrange ? »

Alors elle nous raconte comment dans son équipe médicale, les expériences au seuil de la mort se multiplient. Elle constate même qu’au cours des dix dernières années on a rapporté dans le monde entier plus de vingt-cinq mille cas. Qu’on-t-il vécu ?

Au moment de la mort, nous vivons tous la séparation du vrai moi immortel de sa maison temporelle, c’est-à-dire du corps physique. On se voit mort physiquement et on se sait entité intégrale malgré tout. (…) On perçoit la présence de nos guides spirituels, généralement un être mort que nous avons particulièrement aimé. (…) On passa alors par une transition symbolique qui est le plus souvent décrite comme une sorte de tunnel et on approche d’une source lumineuse dans laquelle nous réalisons ce que nous aurions pu être, la vie que nous aurions pu mener. (…) Nous devons juger nos pensées, nos paroles et nos actes.

Elisabeth Ross fait alors part de sa propre expérience. Cette expérience a changé sa vie. Alors ne jouons pas les sceptiques à priori. Interrogeons-nous sur ces expériences qui furent suffisamment nombreuses pour qu’elles disposent d’une certaine légitimité. Nous ne trouverons pas la réponse tout de suite, mais cette méditation ne sera pas inutile.

C’est un beau défi, ne trouvez-vous pas ?

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, spiritualité, société, livre |  Imprimer

Imprimer

22/06/2012

Labyrinthe

Quel dédale de pierres froides et grises !

Avance, te dis-je, ou l’on n’en verra pas le bout !

Et vous marchez, marchez sans cesse

Le nez levé, sans voir rien d’autres

Que ces murs qui tournent et passent

Toujours les mêmes, ronds à force de tourner

Pris dans les volutes de l’illusion

Partant en fumée dans votre imagination

Serais-tu perdu, homme sans horizon ?

Ces corridors, escaliers, chambres, galeries

Salons de brocart, couloirs de la mort

Ne t’ont-ils pas aguerri, élevé l’âme ?

Tu cherches sans trêve dans la solitude

Ton double dont tu perçois les ombres

Là, il est là ! Et tu cours derrière lui

Sans savoir qui tu vois réellement

Vous connaissez bien sûr le labyrinthe des mots

Celui de la chicane et de la jurisprudence

Et vous vous laissez noyer de lettres

Comme le mathématicien de chiffres

Il n’y a pas de nombres premiers

Dans les lois sans cesse faites et défaites

Il n’y a pas de nombre d’or, mais des rideaux

De papier, d’abjuration, de supplication

Et lorsqu’on les ferme, sous les applaudissements

De vieux relents d’incompréhension

Vous pilonnent de leur aigre rancœur

Les labyrinthes de la passion, de cœur ou de corps

Sont plus excitants. Vous vous heurtez

A la sensibilité d’autrui, en reflet

Et votre ombre devient mirage, multiple

Et vous courrez derrière, là aussi

Mais ce n’est qu’impression, engouement

Et vous courrez, exalté, fiévreux, ivre

De ces baisers de chair qui se laissent

Goûter derrière les orangers

Quel fruit délicieux que ceux-ci, n’est-ce pas ?

Un labyrinthe, qu’est-ce ?

Une machine à laver brassant le cerveau

Un coup à l’endroit, un tour à l’envers

Jusqu’au tournis conceptuel

Avec perte de la rose des vents

Vous marchez sur la tête

Vous courrez au plafond des visions

Et tombez raide, sans fard

Aux pieds de la bien nommée

Belle dans sa robe de taffetas

Souriant au benêt qui court

Croyant palper la vie

Alors qu’il n’embrasse que le vent

07:19 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, poésie, écriture, littérature |  Imprimer

Imprimer

18/06/2012

A cette heure où plus rien ne bouge

A cette heure où plus rien ne bouge

Quand encore la lourdeur des paupières

Et le froid des draps écartés

Vient vous frapper d’un coup

Et réveille en vous le souvenir

De la vie et de la mobilité des choses

Quand l’esprit englué,

Tourne en rond, en ratée

Et le corps recroquevillé

Se serre contre celle, amour

A qui l’on doit la vie et les pensées

Lorsqu’enfin ouvrant un œil

On ne voit que le noir sans fond

Et l’on se demande, éperdu

Où se trouve notre corps

A défaut de savoir

D’où notre esprit divague

Rupture ! Plus rien n’est comme avant

Assis au bord de l’océan

De draps et de couvertures

Je tends les bras vers l’oubli

Tente de me relever, hagard

Puis retombe, inerte

Et me rendors en toute innocence

Devant les spectres de la nuit

Et les fantômes silencieux

Puis vient le temps des rêves

Partir sur son nuage

Et laisser errer sa pensée

Sans odeur ni caresse

Pour le seul plaisir virtuel

D’un refuge chaleureux

En rond autour d’une chimère

Qui vous embrase un temps

Le temps d’un nouveau sommeil

Et, à nouveau, embarqué

Sur le navire de vos incertitudes

Vous laissez votre être

Partir à la dérive, en pluie

Inondant la chambre d’illusions

Pour, encore, le rassembler plus tard

Quelques heures… Encore

Comme le naufragé qui cogne

Sur la coque du bateau

Pour alerter les ondes

De l’absence de l’humain

Enfin, lorsque le matin vient

Que le feston amarante apparaît

Que l’oiseau malhabile crie sa douleur

Que l’enfant pleure le ventre vide

Vous émergez des brumes adoucies

D’une veille nocturne, engourdi

Le cœur encore enfermé

Dans ce brouillard fragile

De l’imprécision des gestes

Vous remettez en route

La machine à survivre

A moudre des impressions,

A concocter des sentiments,

A modeler des intentions,

A sculpter l’entendement

Merci mon Dieu,

Encore une fois

J’exerce de plein droit

La faveur d’entamer

Une nouvelle journée de bonheur

07:57 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer

Imprimer

17/06/2012

Nos vies désaccordées, roman de Gaëlle Josse

On met du temps pour entrer dans ce roman. Il traîne en longueur au départ et ne finit pas réellement. Sophie, l’héroïne involontaire de l’histoire, ne prends pas de décision. On ne sait si elle retournera avec son pianiste ou non.

l’histoire, ne prends pas de décision. On ne sait si elle retournera avec son pianiste ou non.

L’écriture est parfois banale, mais la forme du roman implique pour chaque chapitre un final en italique qui devient une méditation, avec des réflexions intéressantes sur ce qui s’est passé. C’est à la fois impersonnel et très intérieur, à la surface de l’âme. Ces récitatifs, à la manière d’un opéra, sauvent le livre, car l’histoire en elle-même manque d’intérêt.

François Vallier, pianiste célèbre, part retrouver Sophie, celle qu’il a aimée, qu’il aime toujours et qui est internée dans un service psychiatrique. Elle ne parle pas et ne fait que peindre en noir un immense tableau blanc, puis en blanc l’immense tableau noir. Et pourtant, elle était vive, drôle, inattendue, imprévisible. Mais un jour, elle fut enceinte. Elle en fut heureuse, jusqu’au moment où elle apprit qu’elle attendait un enfant trisomique. Ils décident d’interrompre la grossesse.

Nous sommes entrés costumés dans le bloc opératoire où nous attendaient médecin, anesthésiste et infirmières. Oui, nous étions sûrs de notre décision. Un appareil relié au ventre de Sophie par deux électrodes faisait entendre le cœur de l’enfant. Un staccato léger, rapide. Sophie accoucha d’une pauvre vie que l’on déroba à notre vue derrière le champ opératoire. Le staccato ralentit. Cessa. Il y eut un silence. (…) Quelques jours plus tard, Sophie sortit dans la rue, entièrement nue, couverte de peinture rouge, en hurlant qu’on lui rende son enfant. Il fallut l’interner d’urgence.

L’histoire, les péripéties, l’après cet incident, tout cela est dit de manière intimiste, mais détachée, dans la musique des mots qui traduit la musique des notes.

Hier, pour la première fois depuis mon départ, j’ai eu envie de jouer. Pas seulement dans ma tête, ou en feuilletant une partition. Envie de jouer avec les doigts, les bras, avec le souffle qui s’applique à suivre chaque phrase. Mes doigts ont recommencé à chercher quelque chose. (…) Qu’as-tu fait de ton talent ? J’ai joué, Seigneur, j’ai joué. Je voudrais aussi pouvoir répondre que j’ai aimé, et au-delà de moi-même, lorsque la question me sera posée, le jour de la pesée des âmes.

On ne sait si Sophie est revenue à la vie, à l’amour. On ne sait ce que devient ce couple qui n’en est plus un.

C’est une femme qui a écrit ce livre et qui fait parler un homme. Cela commence difficilement. Cela finit difficilement. Entre les deux, il y a la musique et c’est sans doute pour cela que le livre et la romancière finissent par toucher le lecteur.

14:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, roman |  Imprimer

Imprimer

14/06/2012

Un mot, qu'est-ce ?

Un mot, qu’est-ce dans le temps ?

Chaque mot dit compte, même dans le sommeil

Chaque mot pensé, même bien caché

A son mot à dire au jugement dernier

Et pourtant un mot n’est qu’un son

Certes il possède un sens

Que chaque son ne peut s’arroger

Mais ce sens est-il toujours conforme

A ce que l’on voulait dire ?

Parfois un bon mot devient un habit

Qui permet de cacher sa déconfiture

Certes, il existe des mots vides de sens

Lorsque l’auteur n’a rien à dire

Mais veut pourtant tenir la scène

L’on peut aussi parler à demi-mot

Comme le souffle dans le vent

Des oreilles emmitouflées

Que comprendre alors ?

Au bas mot, pas grand-chose !

Les grands mots de célébrités

Ne sont pas forcément les meilleurs

Ils écrasent sans convaincre

Et laissent coi l’interlocuteur

Qui, sans mot, ne peut rien dire.

Certains l’écorchent, ce mot recherché

Et provoquent l’hilarité

Comme l’inculte qui lit mot à mot

D’autres disposent de mots de passe

Ingrédient très cher au faussaire

Qui doit acquérir des contre-mots

Le mot pour rire

Est le mot drolatique et fugace

D’un funambule sur le fil

D’un rasoir électrique

Pas un traitre-mot, dites-vous ?

Certes, ma belle, je le sais

Mais l’homme muet

Ne sait jongler avec les mots

C’est mon dernier mot !

S’exclame le mourant

Puis en un soupir

Il laisse partir le mot

Les gros mots ne sont pas les plus visibles

Ils s’étalent aux portes des oreilles

Et font rire les enfants, motivés

Par toutes sortes de mots de la fin

Quel est donc le fin mot de l’histoire

Le savez-vous, jeune homme ?

Je l’appris dans le dictionnaire

Où l’on trouve toutes espèces de mots

Même ceux qu’on ne connaît pas

Une définition est un discours

Qui dit ce que signifie un mot

Et si vous le prenez au mot

Que vous restera-t-il ?

Un mot cassé, sans orthographe

Et encore moins de sens

Pour finir, de ces divagations,

Quel est le mot d’ordre ?

Pensez-vous un mot de ce que vous dites ?

Celui qui ne pipe mot

N’a plus de mots dans la tête

Transmis par radio-Londres :

Les mots-clés sont fermés

Je répète :

Les mots-clés sont fermés

06:51 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer

Imprimer

12/06/2012

La mort est un nouveau soleil, d’Elisabeth Kübler-Ross, Edition du Rocher, 1988

« Beaucoup de gens disent : « Le Dr. Ross a vu trop de mourants. Maintenant elle commence à devenir bizarre. » L’opinion que les gens ont de vous est leur problème et non pas le vôtre. Il est très important de le savoir. Si vous avez bonne conscience et que vous faites votre travail avec amour, on vous crachera dessus, on vous rendra la vie difficile. Et dix ans plus tard, on vous donnera dix-huit titres de docteur honoris causa pour le même travail. » Ainsi commence le livre d’Elizabeth Kübler-Ross et cela me plaît : l’indépendance d’esprit est le seul moyen d’innover réellement. Et elle a réellement innové dans un milieu où les préjugés scientifiques sont aussi, sinon plus forts que dans les autres milieux. Un médecin qui sort de la science médicale, laquelle se résume à la vie physique, c’est inconcevable, même si ses recherches se font de la manière la plus scientifique possible.

important de le savoir. Si vous avez bonne conscience et que vous faites votre travail avec amour, on vous crachera dessus, on vous rendra la vie difficile. Et dix ans plus tard, on vous donnera dix-huit titres de docteur honoris causa pour le même travail. » Ainsi commence le livre d’Elizabeth Kübler-Ross et cela me plaît : l’indépendance d’esprit est le seul moyen d’innover réellement. Et elle a réellement innové dans un milieu où les préjugés scientifiques sont aussi, sinon plus forts que dans les autres milieux. Un médecin qui sort de la science médicale, laquelle se résume à la vie physique, c’est inconcevable, même si ses recherches se font de la manière la plus scientifique possible.

Le livre est composé de trois conférences qui se font suite de manière logique : vivre et mourir ; la mort n’existe pas ; la vie, la mort et la vie après la mort.

L’homme vit dans un cocon, son corps. Il utilise pour cela l’énergie physique. Mais il dispose également de l’énergie psychique, et il peut les utiliser de manière positive ou négative. L’énergie psychique s’utilise au moment de la mort, lorsque l’homme sort de son cocon avec son corps éthérique comme le fait le papillon. Lorsqu’on lui pose la question de la mort des enfants, elle explique que ceux-ci ont appris ce qu’ils avaient à apprendre et que cette vie lui suffit. La mort permet de faire la synthèse de sa vie, de voir en quoi nous avons réussi ou non ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Et ce pourquoi est différent d’une personne à l’autre.

La mort n’existe pas, dit le Dr. Ross. Elle n’est qu’un passage. Elle le tire de ses constatations de Near Death Experience. Alors il faut prendre la vie comme un défi. Nous sommes là, sur terre, pour découvrir quelque chose de personnel qui importe pour notre être tout entier. Alors mettons-nous au travail ! Peu importe si nous sommes connus ou inconnus, si ce que l’on a à découvrir apportera quelque chose à l’humanité ou sera insignifiant. L’essentiel est de le faire avec amour, sans jamais se décourager, sans recherche de profit personnel.

07:57 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, spiritualité, société, livre |  Imprimer

Imprimer

10/06/2012

Laisse résonner en toi le monde

Laisse résonner en toi le monde

Laisse venir du fond de tes entrailles

Les bruits délicieux de l’immensité

Inquiétante du grouillement de la vie

Ecoute, les yeux fermés et les oreilles closes

Les paroles de la nuit ouverte

Qui danse comme les serpents

Sur l’antre des échos vibrant en toi

Entend ces chants silencieux et fuyants

Qui entretiennent en toi

Cette humanité rougeoyante

Et ces épanchements écarlates

Que monte vers toi les flammes

De l’inconnue extasiée

Qui crie sa douleur d’être seule

Marche sur les chemins de silex

Soulage tes pieds de misère

Et continue à avancer, toujours

Vers l’obscur point qui se trouve en toi

Et que tu cherches inlassablement

Sous la peau que tu revêts

Derrière les apparences de l’homme

Mais dans un cœur d’enfant

Et une âme divine se tient

L’aboutissement de ta destinée

Ce point ultime qui est ton but

Que tu peines à connaître

Et encore plus à décrire

Alors, oublie-toi,

Et qu’avance le vaisseau

De tes éclaircies divines !

06:41 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer

Imprimer

07/06/2012

Cadeau

A cheval donné, on ne regarde pas la bride

Pourtant ils sont bien là, tous ceux qui

Regardent derrière le papier grenat

Enveloppant le mystère du don

Il ne fallait pas ! Susurrez-vous au donateur

Etes-vous heureux d’un tel privilège ?

Certes se fendre d’une offrande

Est mieux que demander un bakchich

Il est incontournable, dit la précieuse

Oui, il se tient au doigt, visible et précis

Comme une pomme de pin sur une branche

Ou un hanneton sur la fleur violette

Il est royal, osez-vous dire à votre bienfaiteur

Ce n’est pas un couscous, ni un festin

Ce n’est qu’un présent à l’image du cœur

Comme une bulle d’air montant dans l’eau

Il est tombé du ciel, un coup de tonnerre

Qui éclate au matin, à peine réveillé

Il vous touche le troisième œil

Et vous retourne sur le dos, tortue

Plus rien ne sera comme avant

Me voici transformé, vibrant

De surprise, d’attente satisfaite

J’embrasse la donatrice aux lèvres charnues

07:35 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature, poème, écriture |  Imprimer

Imprimer

04/06/2012

Menus abîmes, poèmes d’Emily Dickinson, traduit par Antoine de Vial (2ème partie)

« Le rivage est plus sûr, mais j’aime me battre avec les flots

Un mot peut vous inonder quand il vient de la mer »

Emily Dickinson est une femme restée adolescente dans l’esprit, spirituellement toujours en mouvement. Mais ses interrogations ne se disent pas ouvertement, elles se laissent deviner au fil des vers. En cela, elle se laisse laver chaque matin par son inspiration et peut alors déclamer fortement sa vision du monde.

Les mots prolongent sa pensée, la rythment au fil du jour et s’éteignent le soir après les avoir couchés sur le papier. Et chaque jour est un émerveillement de tout, bien qu’elle n’ait jamais que vécue dans sa maison familiale. Vide de toute pensée utilitaire et personnelle, elle se laisse griser par la toute-puissance de la nature, s’enivre du soleil, du vent et des couleurs de l’univers.

N’en disons pas plus et laissons-nous porter par ce poème :

Ce fut un chemin de silence –

Il demanda si j’étais sienne –

Je répondis sans mots –

Mais du regard –

Alors – il m’emporta si haut

Avant même ce bruit mortel

De la fougue d’un Char –

Loin – comme le ferait des roues –

Notre monde avait disparu –

Comme les champs au pied

De qui se penche d’un ballon

Pour scruter une rue d’éther –

Le gouffre – derrière nous – n’était plus –

Les continents étaient nouveaux

C’était l’éternité avant –

L’éternité prévue –

Plus de saisons pour nous –

Ni nuits et ni matins –

Mais un soleil – qui en ce lieu –

S’était fixé en son aurore –

Merci, Emily, pour cette bouffée de fraicheur et votre délicate espérance.

06:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, amérique |  Imprimer

Imprimer

02/06/2012

Chapeau...

Plus généralement partie supérieure d’un appareil…

Chapeau bas, Monsieur, qui d’autres l’aurait fait ?

Ainsi s’esclaffe le quidam sur la pirouette des mots

Mais ce couvre-chef a d’autres vertus

Telles que le salut des grands aux petits

Ou encore l’élongation des silhouettes

Ne parlons pas de ce galimatias éclairé

Qui défie les juristes tout en les rassurant

Indéniablement, ces résumés sommaires

Interdisent le sommeil aux néophytes du droit

Pourtant il leur faut bien, un jour ou l’autre

Faire porter le chapeau à un coupable

Sous peine de ne pouvoir survivre

A de telles manipulations en prétoire

Et finir derrière la grille du confessionnal

Certains travaillent du chapeau, encombrés

De rumeurs, de chaleurs, de torpeurs

Ils se laissent guider, obscures victimes

Par les cris entendus en écho des pensées

Mais ont-ils réellement des pensées plutôt

Que des images qui les guettent le soir ?

Quel est donc cet objet que l’on met sur le crâne

Qui nous conduit à tant de détours ?

Certes il porte d’autres noms :

Coiffe du boit-sans-soif, bonnet du benêt

Panama du skipper trois-mâts,

Casquette des coquettes, turban des forbans

Bicorne des bornes, galurin de Tartarin

Ainsi, chaque jour enturbannés s’en vont les têtus

Ceux qui pour rien au monde ne sortiraient têtes nues

Ils se voilent la face d’un haut de (ou sans) forme

Et s’en vont droit devant eux en saluant

D’un coup de chapeau bien maîtrisé

Le maître du district ou le menu peuple

Pour le simple plaisir de tirer son chapeau

Et montrer ainsi son crâne dénudé et aigri

07:52 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

30/05/2012

Menus abîmes, poèmes d’Emily Dickinson, traduit par Antoine de Vial (1ère partie)

Emily Dickinson a écrit près de mille huit cent poèmes, dont seuls moins de dix furent publiés. Née en 1830, elle est morte à 55 ans.

Emily Dickinson a écrit près de mille huit cent poèmes, dont seuls moins de dix furent publiés. Née en 1830, elle est morte à 55 ans.

A sa demande son « cercueil ne fut pas conduit, mais porté à travers un champ de renoncules ». Elle ne s’éloigna d’Amherst, sa maison natale, où elle disait tant se plaire, que pour passer une année au collège de Mount Holyoke à South Hadley ou lors de rares séjours, à Washington ou à Boston. Elle n’a guère quitté le cercle de cette petite communauté puritaine de Nouvelle-Angleterre. Elle a vécu entre son père juriste et homme politique, admiré et craint, et sa mère plus effacée ; entre sa sœur Lavinia, qui ne partit jamais non plus et son frère Austin, installé dans la maison voisine avec sa femme Susan, amie de cœur de la poétesse.

On se plonge dans la poésie et l’on en sort transformé. C’est un grand bol d’air frais qui vous descend dans la gorge et vous fait voir le monde autrement. Emily vit de sa poésie, elle est poésie. Chaque instant est l’occasion d’un poème, mais sa faveur va à la nature, chantée, dite, criée, sans jamais se lasser. Et son monde de vers est bouleversant d’humanité, non de sentimentalité, de sensibilité sociale, mais de viril abord de la grandeur de la vie.

Mon cocon me serre –

Les couleurs m’agacent –

Je ressens – avec un besoin d’air –

Une obscure aptitude à voler –

Que mon habit entrave –

----

Je donne à entendre et déconcerte –

Je déchiffre jusqu’au signe –

Mais de bévues en bévues – enfin –

Je pressens l’indice du divin –

Elle utilise le tiret et non la ponctuation habituelle. Il lui permet de donner une résonance nouvelle aux mots, de les isoler de leur contexte et mettre en valeur telle ou telle idée. Il donne également l’eurythmie du poème, fait d’élans et de pauses dans la cadence pointilliste de l’anglais.

J’ai plongé et nous y replongerons bientôt. C’est tellement enchanteur !

Merci à Alice de m’avoir donné ce livre qui renferme de tels trésors de l’âme.

08:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

29/05/2012

Partir en sautant dans une voiture

Partir en sautant dans une voiture,

Sans savoir où l’on va

Uniquement pour le plaisir, pour

Quitter ce que l’on connaît trop et

Aller sur ce chemin désiré parce qu’inconnu !

L’excellence des détours afin d’atteindre

Le but inconnu, insoupçonné et désirable

Alors on part à l’aventure, sans savoir

On cherche l’impression, le vide, l’absence

Et chaque départ se fait sans désir de retour

Oui. Elle est partie, cheveux au vent

Enveloppée dans sa robe fuchsia

La main levée, les yeux baissés

Sans bagage, sans souvenir

Pour voir ce qu’il y a, au-delà

Elle a laissé l’odeur de sa délicatesse

Le parfum de ses remords et de ses désirs

Plus rien de tout cela ne lui appartient

Même son cahier reste en souffrance

D’une écriture hâtive et malhabile

Elle n’est plus qu’un point noir

Sur le feston de l’horizon

Un point que l’on regrette, chaud

Comme le sang du mouton

Que l’on égorge pour l’Aïd al-Adha

07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poème, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

26/05/2012

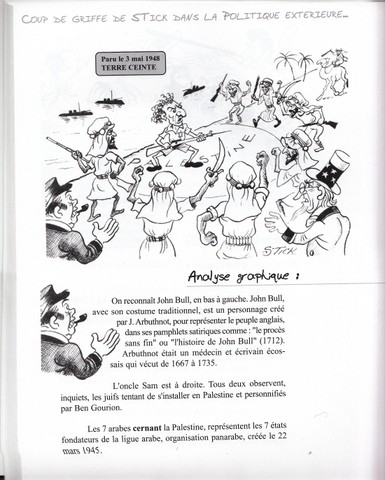

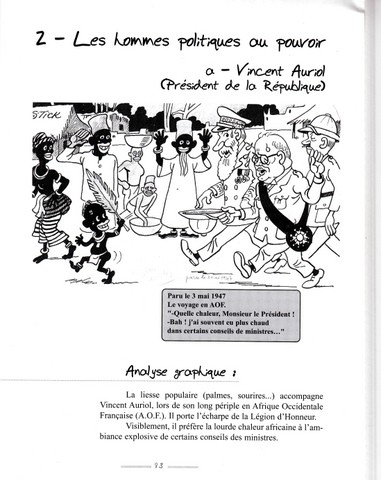

L’après-guerre 1945-1950, vu par Stick caricaturiste, écrit par Jeanne de Gérin-Ricard

Voici ce que dit l’auteur de S’tick caricaturiste :

Le dictionnaire des Marseillais nous apprend que S’Tick se nommait Raoul Garcin… On peut dire qu’il était un dessinateur de grand talent. Il avait une solide connaissance de l’actualité, s’intéressant au monde dans lequel il vivait… Il avait aussi une bonne culture classique… S’Tick dessine sur des bouts de papier, à l’encre de Chine, après un dégrossi à la mine de plomb… Vivant à Marseille, il n’a probablement pas eu l’occasion d’avoir une audience méritée.

Au premier abord, le texte semble brouillon. Cela tient d’une part à la forme du livre, les titres étant en police cursive, c’est-à-dire proche de l’écriture manuscrite, et aux explications historiques qui ne sont que des résumés des événements de cette période.

Cependant, si l’on convient d’aller au-delà de cette première impression, il apparaît que le livre, alternant dessins et textes, est bien fait. Son objectif n’est pas de faire un livre d’histoire, mais de mettre en valeur les moments historiques saisis par un dessinateur de talent. Les grands personnages du moment sont caricaturés et une petite biographie accompagne l’image, donnant du relief à l’explication de l’événement. De plus, si l’on fait l’effort d’analyser de plus près l’organisation du livre, on se rend compte que chaque période de ces cinq années est découpée en un zoom sur l’histoire qui en donne les grands événements, une analyse graphique du ou des dessins de S’Tick sur le ou les évènements du moment, et enfin les biographies des personnages politiques clés. C’est, au final, une bonne approche des faits et des personnages de ces années d’après-guerre, ainsi que de l’ambiance qui régnait à cette époque : politique des prix, problèmes de ravitaillement, marché noir et scandales à répétition.

mettre en valeur les moments historiques saisis par un dessinateur de talent. Les grands personnages du moment sont caricaturés et une petite biographie accompagne l’image, donnant du relief à l’explication de l’événement. De plus, si l’on fait l’effort d’analyser de plus près l’organisation du livre, on se rend compte que chaque période de ces cinq années est découpée en un zoom sur l’histoire qui en donne les grands événements, une analyse graphique du ou des dessins de S’Tick sur le ou les évènements du moment, et enfin les biographies des personnages politiques clés. C’est, au final, une bonne approche des faits et des personnages de ces années d’après-guerre, ainsi que de l’ambiance qui régnait à cette époque : politique des prix, problèmes de ravitaillement, marché noir et scandales à répétition.

Sous des dehors assez anodins, ce petit livre met en évidence l’intelligence du dessinateur caricaturiste, sa compréhension des épisodes successifs de ces cinq années, sa truculence et son humour au service de l’histoire.

L’auteur écrit : Pour conclure, merci à mon père qui m’avait demandé d’effectuer ce travail. Nous pouvons de même lui dire merci pour l’avoir bien effectué.

06:42 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, dessin, écriture, littérature |  Imprimer

Imprimer

21/05/2012

Jour du peintre

Jour du peintre, le soleil dort

Bordé de plumes, il se cotonne

Emergence sereine, sans contours

Il délivre sa myopie de cyclope

Terre de verre teintée, molle

Araignée laiteuse et géométrique

Je m’englue dans ta toile déployée

Jusqu’à cet œil pâle et soyeux

Mes pas étouffés par ta chair

Ne peuvent pas monter jusqu’à moi

07:47 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

17/05/2012

Il était revenu aux lieux de son enfance

Il était revenu aux lieux de son enfance,

Il se revit, petit, sautant sur ses gambettes,

Plus rien ne sera comme hier, et ta prestance,

Retrouvée, anoblie, te dispense de courbettes.

Merci à vous tous, pour votre soutien esseulé,

J’imagine l’être solitaire, empressé,

Revenir vers ses souvenirs et les caresser

Pour qu’ils reprennent une existence froissée.

L’eau coule, sereine, lavant tes désirs obscurs,

Et les transforme en pesante sinécure.

Tu aimes la pétrir de tes doigts malhabiles.

Rien, les souvenirs refusent leur présence.

Le temps a filé et consacré ton absence.

Rien ne rebranchera le passé immobile.

07:35 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

13/05/2012

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

Pour poursuivre sur l'Islam et y puiser de la sagesse, malgré l'ambiance actuelle, ou peut-être à cause d'elle :

Parce que son père pense qu’il lui vole de l’argent, Moïse, dit Momo, jeune juif, casse sa tirelire et décide de devenir un homme en se payant une fille, rue de Paradis, à côté de chez lui. Peu après, il fait la connaissance de Monsieur Ibrahim, épicier musulman ouvert de huit heures du matin au milieu de la nuit. Le commerçant sait celui-ci malheureux. Il lui apprend en premier lieu à sourire, sourire de tout et à tous. C’est bête, mais ça marche. Ils s’apprécient et après le départ et le suicide de son père, Momo devient le fils adoptif d’Ibrahim. Pour fêter cela, ils décident de partir dans le Croissant d’Or, en Méditerranée. Ils achètent une voiture et Momo prend le volant. Tout au long du voyage, Ibrahim l’initie à la vie, la vraie vie, celle des sentiments, de l’amour et de la spiritualité. Il lui apprend comment distinguer les riches des pauvres. « Lorsque tu veux savoir si tu es dans un endroit riche ou pauvre, tu regardes les poubelles. Si tu vois ni ordures ni poubelles, c’est très riche. Si tu vois des poubelles et pas d’ordures, c’est riche. Si tu vois des ordures à côté des poubelles, c’est ni riche ni pauvre ; c’est touristique. Si tu vois les ordures sans les poubelles, c’est pauvre. Et si les gens habitent dans les ordures, c’est très très pauvre. »

En Turquie, ils s’arrête dans un village de montagne et Ibrahim emmène Momo danser. C’est la danse des soufis. Comme le lui explique Monsieur Ibrahim, ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de leur cœur qui est le lieu de la présence de Dieu. C’est comme une prière. Essaie, Momo, essaie.

Quant aux filles, lorsque Momo demande s’il sera assez beau pour leur plaire sans payer, Monsieur Ibrahim répond :

- Dans quelques années ce seront-elles qui paieront pour toi ! »

Et il poursuit :

- Tu les fixes en ayant l’air de dire : « Vous avez vu comme je suis beau. » Alors, forcément, elles rigolent. Il faut que tu les regardes en ayant l’air de dire : « Je n’ai jamais vu plus belle que vous »… Ta beauté, c’est celle que tu trouves à la femme.

Mais Monsieur Ibrahim a un accident. Il meurt tranquillement, heureux d’avoir si bien vécu. Momo médite un poème du soufi Rumi : Ce qui n’existe pas, produis-le : c’est l’intention.

Et il tourne. Je tourne une main vers le ciel, et je tourne. Je tourne une main vers le sol, et je tourne. Le ciel tourne au-dessus de moi. La terre tourne au-dessous de moi. Je ne suis plus moi mais un de ces atomes qui tournent autour du vide qui est tout.

Le livre se termine ainsi :

Voilà, maintenant je suis Momo, celui qui tient l’épicerie de la rue Bleue, la rue Bleue qui n’est pas bleue.

Pour tout le monde, je suis l’arabe du coin.

Arabe, ça veut dire ouvert la nuit et le dimanche, dans l’épicerie.

Oui, il faut le dire, Eric-Emmanuel Schmitt est un grand romancier. Sous des dehors d’une petite littérature pour midinette, il enseigne la vie à ceux qui ne peuvent entendre le langage savant. Et ses récits sont plein d’humour, les dialogues délicats, les personnages fantasmagoriques, hauts en couleur, inhabituels malgré leur extrême manque de connaissances intellectuelles. Alors on referme le livre avec un rien de regret qu’il soit lu si vite, et l’on rouvre les pages en cherchant les plus belles, mais toutes vous font vibrer et vous enrichissent d’une pointe d’humanité et de spiritualité.

07:22 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, spiritualité, islam |  Imprimer

Imprimer

12/05/2012

J’ai cinq doigts

J’ai cinq doigts et tu en as cinq

Si je les entrelace, j’ai dix doigts.

Nous sommes alors comme les marins

Qui tirent ensemble sur leur corde de bois.

Tu as les doigts les plus fins

Cela semble aller de soi.

Ce sont de petits verres de rien

Aux ongles rouges de désarroi.

Tu as aussi de petits plis

Qui forment de grands rires

Sur ta paume encore assoupie

Par les grands yeux qui l’admirent.

07:06 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer

Imprimer

08/05/2012

Tuer le père, roman d'Amélie Nothomb

D’emblée, Amélie Nothomb introduit au cœur de l’intrigue, un duel entre deux visions éthiques de la vie. L’un, Joe Whip, joueur invétéré, très doué de ses mains, l’autre, Norman Terence, hippie bon enfant, qui ne triche pas.

Le premier rencontre le second par l’intermédiaire d’un homme, un belge, sans que l’on sache ce qu’ils se sont dits. Joe s’introduit dans le couple Norman-Christina et devient pratiquement leur fils, malgré un manque évident de différence d’âge. Norman lui enseigne les tours de cartes et lui apprend, contre son gré, à tricher. Le récit développe ensuite le combat entre les deux hommes, le second voulant faire du premier son fils adoptif, malgré les tricheries, l’absence de reconnaissance, les attaques de son couple, l’indifférence de Joe.

belge, sans que l’on sache ce qu’ils se sont dits. Joe s’introduit dans le couple Norman-Christina et devient pratiquement leur fils, malgré un manque évident de différence d’âge. Norman lui enseigne les tours de cartes et lui apprend, contre son gré, à tricher. Le récit développe ensuite le combat entre les deux hommes, le second voulant faire du premier son fils adoptif, malgré les tricheries, l’absence de reconnaissance, les attaques de son couple, l’indifférence de Joe.

Qu’en retenir ? Eh bien, je ne sais. Le récit est assez inhabituel chez l’auteur. Le ton également. On était habitué à plus d’humour et plus de verve. Ce n’est pas que le récit s’éteint par manque de vigueur. Non. Mais en fermant le livre, quel arrière-goût ! Un rien nous gène pour dire qu’il s’agit d’un bon roman. Le manque d’explication sur l’attitude de Joe ? L’incompréhensible pari entre Joe et le belge au détriment de Norman ? Tout cela laisse un goût amer malgré la nouveauté de l’écriture et de l’ambiance générale du livre.

Au fond, un bon livre est celui qui apporte un plus à notre manière de voir le monde. Là, on reste perplexe, que signifie tout ceci ?

06:36 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer

Imprimer

05/05/2012

C’est votre univers

C’est votre univers, ce bureau délavé.

Et, présent, vous laissez partir votre esprit ;

Absent, sans vergogne, vous y revenez.

Apparition, disparition, tromperie !

Environné de fantômes, muselé,

Vous vous condamnez en imagination

A devenir sec et pâteux, dépoilé,

Dans cette enceinte de distanciation.

Votre transparence devenue réelle,

Vous errez dans les couloirs solitaires,

Trainant derrière vous vos péchés véniels,

Jusqu’à cette résidence balnéaire.

Et vous vous ébattez, le cœur en fête,

Là où aucune envie ne vous attend.

Vous vous délestez d’une âme inquiète

Jusqu’à baigner dans le vide dilatant.

05:02 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

03/05/2012

Le Zubial, roman d’Alexandre Jardin (Gallimard, 1997)

Le Zubial n’est ni un oiseau, ni même un animal, c’est un humain, le père du narrateur. Il est mort à quarante-six ans, mais son souvenir est si vivant qu’il transcende la tristesse et fait régner une joie intérieure à défaut des farces extérieures. La joie communicative qui émanait du Zubial était faite d’un étrange parfum d’irréalité, lequel tenait à la façon de tout revisiter à l’aune de ses fantasmes et son goût pour les situations invraisemblables.

extérieures. La joie communicative qui émanait du Zubial était faite d’un étrange parfum d’irréalité, lequel tenait à la façon de tout revisiter à l’aune de ses fantasmes et son goût pour les situations invraisemblables.

Le thème principal du livre : le Zubial, bien sûr. Imaginez que vous êtes lui. Imaginez que vous vous donnez soudain le droit d’être furieusement heureux. Oui, imaginez une seconde que vous n’êtes plus l’otage de vos peurs, que vous acceptez les vertiges de vos contradictions… Imaginez que vous êtes résolument libre, que vous ayez rompu avec le rôle asphyxiant que vous croyez devoir vous imposer en société. Vous avez quitté toute crainte d’être jugé… Imaginez que la traversée de vos gouffres ne vous inspire plus que de la joie.

Le deuxième thème : les femmes, toutes les femmes, extasiées, envoûtées, amoureuses, tant, qu’elles commémorent une fois par an sa mémoire en l’église Sainte Clothilde. A l’insu de leur mari ou amant, quittant leurs jalousies d’antan, elles se réunissaient en secret depuis seize ans pour le remercier d’avoir existé, ou du moins poursuivre le dialogue qu’elles avaient entamé avec ce grand vivant quand il l’était encore.

C’est un livre d’anecdotes, parfois nostalgiques, celui d’un encore enfant qui se réjouissait, s’envolait aux côtés d’un père qui était bien plus qu’un père, un clown, un ange et un diable. Car je savais que ce récit ne serait pas un recueil de souvenirs, mais un livre de retrouvailles. Ce n’est pas une nuance, c’est une différence qui me remplit de vie à mesure que j’écris ces lignes. Et s’il m’arrive de pleurer en l’écrivant, ce sera de joie. Mon père est mort, vive le Zubial !

C’est une France espiègle, drôle, ludique, abracadabrantesque, que nous décrit la plume d’Alexandre Jardin, laissant trainer un brin de romantisme et de mélancolie avant de rebondir dans une nouvelle aventure tout aussi folle. Etre Jardin, c’est être fou jusqu’à la ruine. Je demandais à mon père ce qu’allait coûter notre périple. Il me répondis que cela n’avait pas d’importance, ou plutôt qu’il était important que j’apprenne à consacrer l’essentiel de mes revenus ou ceux des autres pour conquérir les femmes que j’aimais ; le reste ne pouvait être qu’un mauvais placement, immoral de surcroît. Telles étaient les règles du Zubial, toujours à cheval sur certains principes. (…) Chez les Jardin, devenir soi passe par d’exténuantes exigences. Ce que nous sommes ne nous suffit pas, jamais. Vivre signifie enfourcher un destin, aimer est pour nous synonyme de se projeter dans des amours vertigineux. Le normal est notre hantise, l’exorbitant notre mesure et notre ridicule vanité.

Dernière pirouette du narrateur : Je crois tenir de lui le sentiment que mes volontés, même invalidées par les contingences, finiront toujours par dessiner les contours du réel. Fondamentalement pessimistes l’un et l’autre, nous restons convaincus que le bonheur est la seule issue, que le mal est un affreux malentendu et que les désirs irrépressibles peuvent tout dynamiser.

07:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société |  Imprimer

Imprimer

01/05/2012

Inexorablement, se déversent du ciel

Inexorablement, se déversent du ciel

Les gouttes d’une froide solitude

Le temps s’est divisé, recroquevillé

En nuages noirs et denses

Comme les bourres de poussière

Sous les meubles de votre passivité

Autour de vous, au pied de votre île

L’eau monte en écume blanchâtre

Et file sous vos yeux inquiets

Elle atteint sa côte d’alerte

Et envahit votre esprit occupé

Jusqu’à faire dériver vos pensées

Les gouttes sont devenues flots

Les flots deviennent fleuves

Les fleuves emplissent l’immensité

Des eaux des mers bordant la terre

Observons cet étrange ballet

Une goutte tombe, se perd

Se fraye un chemin dans la végétation

Ruisselle avec ses compagnes

Vers d’étranges récipients

Qui déversent leur bouillonnement

En vomissures permanentes

Dans des canalisations saturées

Jusqu’aux rives des ondes courantes

Là s’arrête son aventure

Elle meurt de trop de gouttes

Elle laisse la place à plus épais qu’elle

Adieu goutte fraîche et caressante

Qui m’honora de sa présence

Avant de finir engloutie

Dans les affres de la nature débordante

07:49 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

27/04/2012

J'ai pressenti ce matin

J’ai pressenti ce matin la reprise des vagues noires.

Elles courraient au galop sur le plafond de la chambre,

Puis revenaient à la charge des ombres du miroir

Qui fuyaient la transparence du regard de ces chimères d’ambre.

Mais le sommeil envahissait les limbes de mon sarcophage,

Le noyant de l’obscurité de l’aurore qui se méconnaît.

Assis, je sentais mieux les attaques de l’hydre anthropophage

Qui semblait s’éloigner pour rire sous la voûte du dais.

Les vertus du val disgracié des antipodes marines

Excellaient à périr sur le toit de la grâce immolée,

La couvrant de longs corps brunis par la soif de perdre Aphrodite

Qui frôlait de son rire leurs faces épanouies du périple enchaîné.

Fermés sur l’ombre des autels de leurs ailes affamées

Les princes des châteaux du miroir étalaient leur infamie

Pour tenter d’échapper aux fantômes des lueurs embuées

Qui gardaient leur ignorance du pouvoir des parvis.

08:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

24/04/2012

L’éclaircie, roman de Philippe Sollers

Le livre est intitulé roman. Mais s’agit-il d’un roman ? Si l’on en prend la définition, le roman serait une œuvre d'imagination en prose, assez longue, qui fait vivre des personnages présentés comme réels. Or que fait vivre ce livre ? Je ou moi (le narrateur), ma sœur Anne (Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?), Lucie, mon amour de l’après-midi, qui se met nue avant de parler avec moi. Sont-ce des personnages inventés ou les reflets de ma réalité ? On ne le sait ! Autour de ceux-ci des personnages bien réels ou plutôt des spectres, principalement Manet et Picasso, et leurs femmes et enfin ceux qu’ils ont côtoyé au long de leur vie. Et tout ceci fait un roman ? Cela rappelle Kundera, mais en moins beau, une écriture plus déliée certes, mais moins imaginative, plus moqueuse, moins profonde.

Si l’on en prend la définition, le roman serait une œuvre d'imagination en prose, assez longue, qui fait vivre des personnages présentés comme réels. Or que fait vivre ce livre ? Je ou moi (le narrateur), ma sœur Anne (Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?), Lucie, mon amour de l’après-midi, qui se met nue avant de parler avec moi. Sont-ce des personnages inventés ou les reflets de ma réalité ? On ne le sait ! Autour de ceux-ci des personnages bien réels ou plutôt des spectres, principalement Manet et Picasso, et leurs femmes et enfin ceux qu’ils ont côtoyé au long de leur vie. Et tout ceci fait un roman ? Cela rappelle Kundera, mais en moins beau, une écriture plus déliée certes, mais moins imaginative, plus moqueuse, moins profonde.

Certes, le terme de roman ou latin vulgaire, s’adresse, à l’origine, à toute la littérature narrative, mais très vite la narration ne concerna que des personnages inventés vivant un récit fictif. Philippe Sollers aurait pu sous titrer « L’éclaircie » du terme de journal littéraire ou journal intime, voire de méditation. Il est vrai que le roman d’aujourd’hui remet en cause la forme romanesque. S’agit-il d’une biographie, dans laquelle l’auteur raconte la vie d’un personnage ayant existé, ou d’une autobiographie, car le narrateur du livre est bien « je », « moi », c’est-à-dire lui, l’auteur, Philippe Sollers ? Bref, il se met en scène et raconte sa vie, qu’elle soit fictive ou réelle ou à la fois l’une et l’autre. Il médite sur le siècle qu’il vit, mais cette méditation est un récit d’événements intimes qui permettent de se raccrocher à ce qu’il aime : la peinture, les femmes, le tout enrobé de littérature, de musique (peu), de sœurs et de mères.

Il y a les femmes qu’on connaît, celles qu’on croit connaître, celles que l’on ne connaît pas en les connaissant, les variantes et les variables sont nombreuses, mais pas innombrables. Etre explorateur de ce tourbillon en mutation demande des dons particuliers, pinceau et stylo intérieurs, dessin, couleurs, oreilles. Victorine n’est pas Berthe (Morizot), qui n’est pas Méry, qui n’est pas Suzon. Albertine n’est pas Albertine, Molly Bloom est, et n’est pas, Nora Joyce, Frieda, dans le Château, est plus Kafka qu’on ne croit. (p.224)

Si une belle femme est morte, on dira qu’elle était l’orgueil du soleil, les délices du vent. A une jeune fille en fleur, on conseillera de jouir vite, du cou, du front, des lèvres, des cheveux. (p.216).

Les vraies fleurs sont chez Manet, les enfin vraies femmes chez Picasso. Parfaites, imprévues, elles s’offrent à leurs expériences. Elles s’épanouissent, éblouissent, vieillissent, périssent, ce sont elles qui balisent le fleuve du temps. (p.232)

Finalement, il s’agit bien de lui, Philippe Sollers, puisqu’à la fin il écrit : « J’apprends en même temps (voyez le roman) que Trésor d’Amour (roman de Philippe Sollers, 2011) va être traduit par une nouvelles maison d’édition créée en février 2010 à Pékin. C’est le moment exact de ma rencontre avec Lucie et de l’arrivée du manuscrit de Casanova à Paris. On se la joue mégalo sur plus de deux siècles. Pari. » (p.236)

J’ai d’abord détesté : trop nombriliste, voire intimiste dans les révélations, et, au-delà, trop brouillon, sautant d’une idée à l’autre sans transition ni fil directeur. Puis, reprenant la lecture une seconde fois, j’ai aimé cette évocation des deux peintres, la connaissance réelle qu’il avait de leurs vies et des rapports entre leurs peintures et leurs femmes. C’est bien une méditation qui ne dit pas son nom, comme le parfum d’un siècle qui est encore présent, mais qui est déjà en train de passer pour laisser place à l’arrogance de la communication, d’une jeunesse sans culture (Tout ce qui s’annonce comme culture est faux, vide, bavard. Les animateurs sont là, vous pas), d’une photographie remplaçant la peinture qui, devenue moderne, est hideuse. Les embarrassés du sexe et du sentiment vont beaucoup au cinéma… (p.183)

07:52 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, femme |  Imprimer

Imprimer

23/04/2012

Lumière

Lumière,

Un trou blanc dans la vague des choses

Un gouffre, cimetière de couleurs

Et l’eau, brillance horizontale

Comme une nappe ou un glacier

La Loire,

Cristallisation des échos du soleil

Largement étale, délibérément ouverte

Entre les pans de matière forestière

Achevée de repos et de grâce

Ombre,

Aux lagunes encloses de sable noir

Baignées des dorures de la rive

Où l’œil s’enfonce indéfiniment

Comme au travers des brumes matinales

Loire, amie de mes rêves

Consolatrice de mes tristesses

Épuisant la joie de tes épanchements

Entre les berges de l’espérance

Soleil aux rayons verticaux

Détendant l’air de ses inquiétudes

Source de gaité séculaire

Lié au fleuve comme une broche d’or

Enfin les bois reposant sur la rive

Comme des bras tendus vers la lumière

Impénétrables et pondérés

Dans une sagesse faite d’immobilité

06:59 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

21/04/2012

J’apprends l’hébreu, roman de Denis Lachaud

Il apprend l’hébreu à sa manière, seul, sans professeur, et il en profite pour raconter sa découverte de Tel Aviv et du monde juif. Il est l’enfant d’un banquier français, il a une mère, une sœur et un autre frère. Il déteste ce dernier qui le lui rend bien. On ne sait s’il est sain d’esprit. On découvre sa manière de voir, de sentir, d’aimer Israël. « Un jour, la vérité s’est révélée à moi dans son âpre nudité : je comprends de moins en moins ce que les autres me disent… J’ai cherché une solution et quand on cherche on trouve… J’ai acheté le dictaphone qui me permet de transformer les mots dits en mots écrits… Je me sers aussi du dictaphone pour entendre ce que je n’aurai pas dû entendre, tel un espion. »

Il découvre que Tel Aviv est construit sur le sable. Il ne sait pas comment on fait pour vivre sur le sable. Et il voit quelqu’un qui le regarde, caché sous le sable. Après qu’il ait fait connaissance avec deux voisins : Madame Lev et Monsieur et Madame Masri, il découvre qui le regarde. Cette nuit pendant que j’étais couché, Benjamin est venu me parler. Il s’est glissé jusqu’à ma chambre sans un bruit. Moi je lisais… « C’est moi sous le sable, a-t-il dit, c’est moi que tu devines. »

Il va souvent à la plage : J’étale ma serviette sur le sable dans la cacophonie générale. Je m’allonge et peu à peu le monde se tait. Soudain, je m’aperçois que j’entends les vagues. Me voilà revenu à moi. A la fin de ma vie, j’irai mourir sur une plage, dans la rumeur des vagues qui lie le présent à ses deux voisins imaginaires, le passé et le futur. Je n’aurai pas peur. Je disparaîtrai peu à peu à la vue des hommes et des femmes qui marchent sur le sable. Tout ira bien et le soleil plongera dans l’eau.

Il progresse en hébreu : Leçon après leçon, je découvre la structure de la langue, j’apprends ce qui structure la nation qui la parle. Aujourd’hui, le livre me révèle qu’en hébreu, le verbe être ne se conjugue pas au présent. Etre au présent, ça n’existe pas, non. On peut être au passé, on peut être au futur, mais pas au présent… Désormais, je ne suis pas. J’étais et je serai. Au présent, je me contenterai de devenir. Ça change toutes les perspectives. Apprendre une langue m’a toujours permis de découvrir comment je dois regarder le monde dans lequel je vis.

Le jour de ses dix-huit ans, il décide de quitter sa famille et de s’installer en Israël. Pourtant Madame Lev lui dit : « Je sais que tu veux partir et tu as raison. Il faut partir… Il te faut trahir ceux que tu n’as pas choisis pour l’ouvrir à ceux que tu choisiras. Ça m’a pris une vie pour comprendre ça, Frédéric. Je te le dis. Tu feras ce que tu voudras. »

Et ce jour-là, il prend le train pour Jérusalem. Il va voir le tombeau de Benjamin Ze’ev Herlz, le créateur de l’Etat d’Israël. Il se prend pour lui. « Je suis revenu dans l’autre sens, la marge est à droite, la page s’ouvre à la gauche de ma plume. » Et il devient juif au point de devenir fou, ou presque.

Un beau livre, écrit de manière un peu folle, autant dans l’écriture (on va à la ligne après presque toutes les phrases) que dans le récit, rationnel mais décousu. On ne comprend pas où il va ni ce qu’il veut faire, mais on le vit. C’est parfois difficile à suivre, mais on persiste et c’est nécessaire. On va jusqu’au bout dans sa folie, et, finalement, on est content d’avoir découvert Israël à travers la folie du jeune homme. Il s’est construit son territoire, ce territoire qui est un peu son obsession. Mon corps est mon territoire. On me l’a dit, je me souviens. J’aime cette idée. J’aime la caresser. Malheureusement, je ne connais pas en toutes circonstances les limites de mon corps…Je ne peux pas me confier à ma connaissance parcellaire de ses frontières. ‘Mon corps est mon territoire » fuit devant moi en tant que phrase insaisissable. J’essaie de m’en emparer, en vain.

07:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, israël, psychologie |  Imprimer

Imprimer

19/04/2012

Inconsistante cassure mentale

Inconsistante cassure mentale

Comme un caillou qui vient frapper

L’occiput et le désoriente

Jusqu’au moment où l’être

Ne vit plus sa routine

Et se vide de toute richesse

Pour recevoir en échange l’absence

Qui est plein de l’univers

Noir, encore, rien que soi

Et la nuit qui vous encercle

Pas un bruit, pas un mouvement

Vous écoutez votre pensée

Qui déroule imperturbable

Ses images connues et inconnues

Vous tentez de les chasser

Sans succès, même faible

La bobine tourne, à vide

Avec un murmure discret

Qui chatouille votre cerveau

Sans cependant l’atteindre

En profondeur. Elle surfe

Elle poursuit seule sa course

Folie et déraison,

Voilà votre sort envié

Soudain la rencontre avec vous-même

Au bord des lèvres, discrète

Vous vous regardez, étonné

Qui suis-je ? L’immensité

La pointe de l’aiguille

Le tout et le rien, sans condition

Vous baignez dans votre absence

En bienheureux extasié !

07:51 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

17/04/2012

Le sumo qui ne pouvait pas grossir, roman d'Eric-Emmanuel Schmitt

Il est maigre, long, plat et il vend des produits de contrebande sur le trottoir. En passant devant lui, shomintsu s'exclame : "Je vois un gros en toi." Chaque jour, il le lui répète. Il finit même par lui offrir un billet pour assister à un combat de sumo. La première fois, il le déchire. La seconde, il y va, pour voir. Et il est conquis : "Je ne pouvais pas mépriser des individus qui dévouent leur vie au combat, qui sculptent leur corps, qui prouvent autant d'ingénuité que de force ?" Il entre dans l'école de Shomintsu, une des meilleures.

Il y rencontre la soeur de son champion qui, un jour, bondit sur lui et lui annonce : "Un jour je me marierai avec toi! Il l'oublie, préoccupé à grossir, ce qui n'arrive pas.Alors il va voir son maître et lui annonce sa démission. Celui-ci le fait parler. Il raconte sa vie, sa mère qui ne l'aime pas, son père qui s'est suicidé.Plus tard, son maître lui explique :

- Tu dois être là et pas là en même temps. Toi et pas toi. Tu dois te hisser au dessus de toi et ton adversaire pour englober la situation en ayant l'intuition de l'acte adéquat.

- Comment parvient-on à cela ?

- Par la méditation. En obtenant le vide en soi.

- Désespérant: avant il n'y avait pas de gros en moi; maintenant que le gros arrive, il n'y a plus de vide.

Comme il n'arrive pas à méditer, son maître l'emmène dans un jardin zen. "C'est alors que l'expérience se produisit... ça tournait en moi... Une force s'introduisit, me gonfla, me porta, me souleva. Mon corps éclata avec volupté, abandonna ses limites et ma peau qui se déchirait partit flotter, en plusieurs morceaux épars, disjoints, au dessus du jardin... Le jardin avait cédé la place à un jardin invisible qui dégageait une énergie bienfaisante... Je m'étais quitté, j'étais le vide au dessus de moi, le vide, ce vide qui est le vrai centre du monde."

Il a maintenant confiance en lui. Il sort avec la soeur du champion, mais lui annonce qu'il ne veut pas d'enfant. Comme elle insiste, il la quitte. Il gagne la plupart de ses compétitions. Il retourne voir son maître et lui donne à nouveau sa démission. Celui-ci lui explique qu'il fait parti de sa famille et qu'il s'est donné pour mission de veiller sur lui. Il lui apprend la maladie de sa mère, une malformation cardiaque qui la rend trop gentille, trop optimiste :

-Alors c'est normal qu'elle ne soit pas normale? - Voilà. - Donc moi je suis normal de trouver ça anormal? - Voilà - Finalement il est normal qu'elle ait une conduite anormale, et normal que moi je ne le supporte pas ? - Voilà. - Donc quoique anormaux tous les deux à cause de la situation, nous sommes normaux tous les deux.

Rassuré, il se précipite chez sa petite amie et, posant sa main sur son beau ventre plat, il lui dit, les yeux dans les yeux : "Je vois la grosse en toi."

Eric-Emmanuel Schmitt possède l'art de donner une leçon de vie à partir d'une situation de rien. Le récit n'est que le support de ce qui se cache derrière, une compréhension de la vie et la recherche d'un accomplissement que ses héros finissent par trouver en eux-mêmes, simplement. Il nous conduit à une compréhension profonde des mécanismes du vrai bonheur, au delà des fatras habituels, au plus profond de l'être. Dans cette histoire de sumo, c'est la méditation zen qui est l'épicentre du récit. Dans chacun de ses livres, il explore la sagesse d'autres religions, pour mettre en évidence les points communs, très simples, que sont les rapports entre l'homme et le cosmos, au delà de toute religion.

Merci à l'auteur, pour ces plongées dans la finalité de l'homme d'une manière insolite, simple et humaine.

07:11 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture |  Imprimer

Imprimer

15/04/2012

Comment cesser de voir

Comment cesser de voir à travers l’écran des eaux

Dans l’arbre effeuillé, l’enfant malhabile, l’oiseau grelottant

La forme de tes mains aux caresses apaisantes

Comment cesser de voir quand l’âme se dénude

Ce qui rend l’air léger et d’autres fois plus lourd

Ce qui fait au soleil une robe de deuil

Ou à l’horizon une ceinture d’argent

Un regard encore et l’enfant joue

Une pensée peut-être pour réchauffer l’oiseau

Un geste de la main pour pouvoir sourire

Est-il possible de perdre cette joie enivrante

D’ignorer à nouveau l’intuition de ton existence

Qui se décuple au-delà de ta présence passive

Jusqu’à éclairer le paysage de mon écriture

07:50 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

13/04/2012

Deuxième méditation sur la beauté, de François Cheng

François Cheng pose la question importante : « L’univers n’est pas obligé d’être beau, mais il est beau ; cela signifierait-il quelque chose pour nous ? »

Oui, l’univers et les êtres qui l’habitent sont beaux. Alors se pose la question suivante : « Cette beauté naturelle que nous observons, est-elle une qualité originelle, intrinsèque à l’univers qui se fait, ou résulte-t-elle d’un hasard, d’un accident ? »

Ne cherchons pas à trancher entre la thèse du hasard et de la nécessité et une thèse plus inspirante. Observons simplement que notre sens du sacré ne vient pas seulement du vrai, mais également du beau, c’est-à-dire de quelque chose qui frappe par son énigmatique splendeur, qui éblouit et subjugue. L’univers est plus qu’une donnée, il se révèle un don invitant à la reconnaissance et la célébration.

La beauté est quelque chose de virtuellement là, depuis toujours là, un désir qui jaillit de l’intérieur des êtres ou de l’Etre, telle une fontaine inépuisable qui, plus que figure anonyme et isolée, se manifeste comme présence rayonnante et reliante, laquelle incite à l’acquiescement, à l’interaction, à la transfiguration.

La beauté appelle à une autre vie que l’on peut vivre pleinement dès ici-bas. Consacrons du temps à côtoyer la beauté, quelle qu’elle soit. Laissons-nous nous emplir de beauté, cela nous aidera à vivre sans pour autant nous voiler la face devant le malheur.

07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, méditation, sagesse, accomplissement |  Imprimer

Imprimer

12/04/2012

Le fait du prince, roman d’Amélie Nothomb

Panne informatique hier, plus rien sur la machine. Quelle engeance ! Mais dans le même temps, cela a du bon, car je prends du recul. Mais le recul est-il une preuve de sagesse ? Alors entre recul et réponse d'urgence, agissons du mieux possible !

Si un invité meurt inopinément chez vous, ne prévenez pas la police. Appelez un taxi et dites-lui de vous conduire à l’hôpital avec cet ami qui a un malaise. Le décès sera constaté en arrivant aux urgences et pourrez assurer, témoin à l’appui, que l’individu a trépassé en chemin. Moyennant quoi, on vous fichera la paix.

Amélie Nothomb a le don en un paragraphe au début de chacun de ses livres de dresser l’identité de celui-ci. Là, il s’agit de la prise de personnalité de quelqu’un qui est venu mourir chez le narrateur. Il passe ainsi de Monsieur Baptiste Bordave à Monsieur Olaf Sildur et il va progressivement s’installer chez lui où loge déjà une jeune femme. Et l’histoire conte cette prise de possession jusqu’au moment où Sigrid, c’est le nom de la jeune femme, comprend et participe à cette prise de possession, elle devient la femme de Bordave-Sildur.

Le livre se finit ainsi :

Certains matins d’hiver, Sigrid me demandait de la conduire jusqu’au cercle polaire. Il fallait rouler plus d’un jour et traverser la frontière norvégienne jusqu’à la côte. Parfois la mer avait gelé, les îles n’étaient plus des îles, on les gagnait à pied sec.

Sigrid contemplait interminablement la blancheur et je croyais savoir à quoi elle pensait. Pour moi, ce blanc était celui de la page vierge que j’avais conquise.

Comme il s’agit d’une romancière d’un certain renom, on entame le livre avec appétit, puis l’on poursuit en se disant que cela va démarrer, jusqu’à ce que l’on arrive au trois quart du roman, alors on plonge vers la fin, sans grand espoir d’un meilleur que ce que nous avons déjà lu. Du début à la fin, on erre dans un désert inhumain de rencontre d’êtres humains qui se jouent une comédie sans intérêt. Quel ennui et quelle perte de temps. Certes, l’auteur est toujours aussi diserte dans ses dialogues, parfois pince sans rire, mais beaucoup plus rarement que dans ses livres concernant sa jeunesse. En conclusion, le livre pourrait se résumer à leur première rencontre :

– Elle but d’un trait. Quand elle eut fini sa flûte, je crus que ses yeux avaient doublé de volume.

– Le champagne est si froid que les bulles ont durci, dit-elle. On a l’impression de boire de la poussière de diamants.

Malheureusement, ce n’est que de la poussière et non de véritables diamants !

14:15 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, nothomb |  Imprimer

Imprimer