14/07/2013

La messe

« La messe constitue l’acte central de la liturgie chrétienne. On peut dire en premier lieu qu’elle est l’accomplissement rituel ou sacramentel du mystère de l’église (…). On peut dire aussi qu’elle embrasse toute la révélation judéo-chrétienne, depuis le sacrifice d’Abel jusqu’à l’immolation de l’agneau. La messe est un mystère d’union, le partage spirituel de l’Epoux et l’Epouse. (Abbé Henri Stéphane, Introduction à l’ésotérisme chrétien, Dervy-Livres, 1979, collection Mystiques et religions, p.246.)

La messe s’adresse à l’être tout entier. Sa signification s’élargit au fur et à mesure où son mystère se vit. Il s’agit non d’assister, de suivre ou de comprendre la messe, mais de la vivre : la vivre à chaque instant de sa vie, la célébration servant à nous rappeler cette nécessité, à pénétrer chaque fois un peu plus dans le mystère chrétien.

De même que le Verbe s’est dépouillé de sa gloire divine pour prendre la condition d’esclave (cf. Epître aux Philippiens II, 5-11) en revêtant la nature humaine et, sacramentellement les apparences du Pain et du Vin, inversement, le Corps mystique et chacun de ses membres doit se dépouiller de l’ego pour revêtir intérieurement le Christ, tout en conservant la même apparence extérieure, à l’instar du Pain et du Vin qui gardent leurs apparences mais perdent leur substance conformément à la doctrine de la transsubstantiation. (Idem, p.255)

C’est pourquoi la messe s’adresse à l’intelligence et la raison par les lectures et l'homélie, au cœur par la consécration et la communion dans la prière, au corps par les rites et les gestes perçus à travers les sens : la vue dans l’organisation et le déroulement général, l’ouïe par le chant, l’odorat par l’encens. Mais seul le prêtre, intercesseur spirituel entre le monde matériel et le monde divin, utilise le toucher pour manipuler les espèces eucharistiques.

La messe ne peut et ne doit pas devenir une habitude. Elle se vit comme un instant unique de communion entre les deux mondes, le matériel et le spirituel. Il appartient à l'assemblée dans son ensemble d'instaurer cette communion d'esprit par la communion intérieure de chaque fidèle et son aspiration à l'unité. Une telle attitude au sens de disposition d'esprit nécessite une ascèse de la pensée, une recherche spirituelle qui n'est ni du domaine du rationnel, ni du domaine du sentiment, ni du domaine de la sensation. Le mystère est à ce prix.

Mais cela implique malgré tout que ce mystère soit préparé et entretenu, c'est-à-dire que la messe ne soit pas une succession de rites à suivre, ni troublée par des chants sans signification spirituelle, ni même conçue comme un consensus social de rassemblement.

07:55 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, religion, mystère, sacré |  Imprimer

Imprimer

13/07/2013

Le tatouage en expansion !

Au bord du lac d’Annecy, sur une plage champêtre, on trouve des baigneurs qui ne se lassent pas d’aller à l’eau sans crainte d’un animal insolite comme dans le lac du Loch Ness. Hier, étendu mollement auprès de ces touristes ou indigènes, je fis une constatation : de nombreuses personnes ornent leur corps d’un tatouage.

Je venais à peine de m’installer, qu’une jeune femme, marchant d’un pas élégant, avance vers la jetée, le regard lointain sur l’étendue d’eau. Elle passe dignement lorsque je remarque une tache sur une de ses cuisses, allongée, très visible, resplendissante. C’était un tatouage, dessin discret par sa forme, moins par ses dimensions, représentant une forme géométrique stylisée d’assez belle facture. Comme elle se retournait pour parler avec celui qui l’accompagnait, je distinguai sur l’épaule opposé un même motif, plus discret, noir également, du style art moderne 1930. Je me plongeais à nouveau dans la lecture lorsqu’un cri strident poussé à côté de moi me fit lever les yeux. Une autre femme, jeune également à en voir sa silhouette, étalait sur son dos un véritable tableau de toutes les couleurs. C’était un chatoiement de formes entrelacées, de bleu, de vert, de rouge et d’orange, pas forcément disposées en association judicieuse. Elle riait fort et une partie du dessin suivait ses spasmes, se tordant avec gourmandise en modifiant les lignes et les couleurs. Du plus bel effet, un vrai dessin animé ! Souriant devant ce spectacle somme toute assez drôle, je vis que la famille entière appréciait le crayonnage corporel et était affublée de motifs divers. Presqu’un vêtement sur la peau cachant leur nudité.

Observant alors la multitude de personnes allant et venant entre la terre (non l’herbe) et l’eau, je constatai qu’un grand nombre affichaient un tatouage, soit impressionnant par ses dimensions, soit discret, soit représentant une personne ou un animal, ou même un ensemble complet, être vivant dans son environnement, soit sous forme de motif abstrait, soit même, mais plus rarement, un texte suivi d’un point d’exclamation ou mieux d’un petit cœur.

En rentrant à la maison, je me suis penché sur ce phénomène. Internet bien sûr m’expliquera ce qu’il en est de cette nouvelle mode. Pourquoi se faire tatouer ?

Tout d’abord, ce n’est pas nouveau. Admirons cette jeune femme qui n’est vraisemblablement plus de ce monde. Longtemps considéré comme une forme de rébellion vis-à-vis de la société, le tatouage a tendance à devenir une norme sociale dépassant le milieu, l’âge ou la profession. Il semble que le tatouage prend progressivement la place du piercing et étend ses avantages à plus de partisans. L’idée du rite initiatique existe toujours dans l’esprit de certains, en particulier des hommes. Dans ce cas, le tatouage affiche ce passage par un dessin adéquat du style épées entrecroisées, armes impressionnantes ou bouteilles enchevêtrées. Mais le sens du tatouage s’est élargi. Il peut représenter une déclaration d’amour : combien de cœurs entrecroisés ornent la cheville ou le ventre de femmes ou d’hommes en mal d’afficher ses préférences ? Ils peuvent constituer un objet de séduction, voire d’ornement érotique, de par le lieu où s’étale et l’objet représenté : pomme (d’amour évidemment), sucre d’orge, ou même l’interpellation claire : Eros (oui, je l’ai vu). Il s’agit d’afficher ses préférences, sa personnalité, son style, sans même avoir besoin de parler avec ceux qui veulent en savoir plus.

Tout d’abord, ce n’est pas nouveau. Admirons cette jeune femme qui n’est vraisemblablement plus de ce monde. Longtemps considéré comme une forme de rébellion vis-à-vis de la société, le tatouage a tendance à devenir une norme sociale dépassant le milieu, l’âge ou la profession. Il semble que le tatouage prend progressivement la place du piercing et étend ses avantages à plus de partisans. L’idée du rite initiatique existe toujours dans l’esprit de certains, en particulier des hommes. Dans ce cas, le tatouage affiche ce passage par un dessin adéquat du style épées entrecroisées, armes impressionnantes ou bouteilles enchevêtrées. Mais le sens du tatouage s’est élargi. Il peut représenter une déclaration d’amour : combien de cœurs entrecroisés ornent la cheville ou le ventre de femmes ou d’hommes en mal d’afficher ses préférences ? Ils peuvent constituer un objet de séduction, voire d’ornement érotique, de par le lieu où s’étale et l’objet représenté : pomme (d’amour évidemment), sucre d’orge, ou même l’interpellation claire : Eros (oui, je l’ai vu). Il s’agit d’afficher ses préférences, sa personnalité, son style, sans même avoir besoin de parler avec ceux qui veulent en savoir plus.

D’autres personnes succombent au charme de l’art pour l’art. Le dessin n’a pas de sens social. Il est juste là pour être regardé, admiré, envié. Ce sont des bijoux que l’on ne retirera plus, un bracelet sur une jambe, l’autre sur le haut du bras opposé, si bien dessinés que l’on s’interroge au premier regard sur leur réalité. Parfois même on voit la reproduction d’un tableau et le tatoué devient galerie d’art en pleine campagne.

Un site écrit même : « Certaines personnes se sentent protégées par leurs tatouages. Elles les aiment et les assument totalement. Elles suscitent la fascination et l'admiration chez des individus non-initiés au tatouage; allant même jusqu'à déclencher des envies d'encre chez des personnes qui n'auraient pas forcément été amenées à se faire tatouer. » Je n’irai sûrement pas jusque là, mais c’est sans doute une des raisons du développement de cette forme d’art.

Ce site annonce : « Au final, chacun fait ce que bon lui semble de son corps. Nous avons la possibilité de modeler notre corps en fonction de l'image que nous souhaitons lui donner, ce qui est plutôt sain si nous demeurons dans une dynamique positive. Apporter des modifications à son corps peut modifier l'image que l'on a de soi. Ils peuvent aider une personne à s'approprier son corps et à l'apprécier davantage, à se construire une identité, ou juste à se sentir plus en accord avec sa personnalité. »

Reste cependant un petit ennui. En général, la conception de la vie évolue avec l’âge. Ce que l’on se fait tatouer à seize ans représente un schéma mental assez différent de ce que l’on se ferait tatouer à trente (si l’on conserve encore l’envie de se faire tatouer). Laisser sortir du col de sa chemise blanche, au-dessus d’une cravate impeccable, un poing fermé est d’un mauvais effet sur les clients d’une bijouterie. Trop tard, on ne peut l’enlever, sauf au prix de souffrances bien pires que celles de son installation !

07:34 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tatouage, personnalité, mode, affiche, tableau, psychologie |  Imprimer

Imprimer

12/07/2013

Attentat, roman d’Amélie Nothomb

« La première fois que je me vis dans un miroir, je ris : je ne croyais pas que c’était moi. A présent, quand le regarde mon reflet, je ris : je sais que c’est moi. Et tant de hideur a quelque chose de drôle.

Et tant de hideur a quelque chose de drôle.

Epiphane Otos serait-il condamné par sa laideur à vivre exclu de la société des hommes et interdit d’amour ?

Devenu star – paradoxale – d’une agence de top models, Epiphane sera tour à tour martyr et bourreau, ambassadeur de la monstruosité internationale… et amoureux de la divine Ethel, une jeune comédienne émue par sa hideur ? » (4ème de couverture)

Apologie d’un livre dont le résumé semble suffisant pour comprendre de suoi il s'agit. A force de vouloir être originale, Amélie Nothomb tombe dans le grotesque. L’histoire manque de profondeur, voire d’intérêt. Le personnage se moque trop volontiers de lui-même et sa star n’a que la bêtise des étoiles. Certes, la verve de l'auteur reste intacte ainsi que ses bons mots.

Ainsi :

Je me confortai en pensant que l’érotisme était nécessairement grotesque : pas de désir sans transgression – et quelle transgression plus délectable que celle du bon goût ?

Ou encore :

– Dire à une femme qu’elle est belle, c’est lui dire qu’elle est bête. Je restai un instant bouche bée avant de rétorquer : – C’est donc vrai que vous êtes bête, et vous le confirmer. Je reçus une gifle.

Ce livre est une réflexion sur l’idée de norme dans la société. La norme constitue à la fois un modèle à imiter (donc un extrême de beauté, laideur ou autre) et un impératif psychologique à adopter. Nos avis sur chaque être ou chaque chose nous sont-ils imposés par la société ou viennent de nous-mêmes ? Mais le ton de persiflage permanent finit par lasser. Au bout d’un moment, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Alors s’éteint le charme et la magie habituelle de l’auteur et ne reste qu’une histoire sur laquelle on ferme le livre en se disant : « Je ne le rouvrirai pas ! »

07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, esthétisme |  Imprimer

Imprimer

11/07/2013

Le modèle

Un modèle est paré de toutes les vertus

On ne peut que l’imiter sans le cloner

Car s’échappe toujours de la copie

Un relent d’infidélité et d’insuffisance

Une seule exception, le modèle breveté

Qui devient prototype, puis contretype

Enfin reproductions multiples et diverses…

Ainsi s’effiloche l’idée originale

Se ternit l’image gardée en soi

Par sa multiplication dans un vis-à-vis

Mortel pour l’original et ses copies

Jusqu’au jour où n’existe plus

Qu’une banalisation qui devient objet

Sans parent, ni descendance

Finissant sur le tas des rebus

Le modèle brille de tous ces feux

L’œil vif, le corps allègre, le verbe haut

Il impressionne, regardé avec respect

On le choie, on l’admire, on le pare de vertus

C’est la création pure, la forme à imiter

L’être idéal que l’on contemple

Il soulève le cœur, propulse sa verdeur

Et vous entraîne dans une sarabande

Jusqu’au moment de l’oubli

Puis, un jour, rangé dans la mémoire

Ne reste qu’une poussière de pensée

Le modèle original, revu et corrigé

Neuf de tout souci et de tout duplicata…

Mais que de plis faut-il soulever

Pour l’apercevoir, indolent

Dans sa pochette de souvenirs

Laissons-le errer dans l’espace

Comme le fantôme rapace

Et dans le temps

Tel un coup de vent

07:08 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

10/07/2013

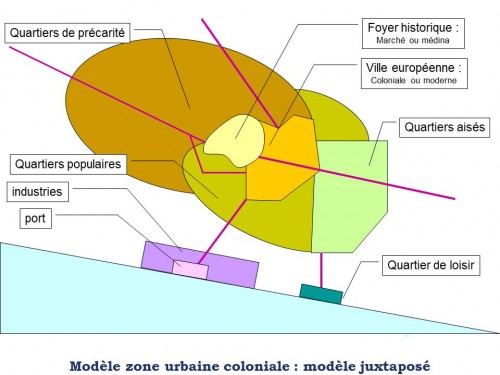

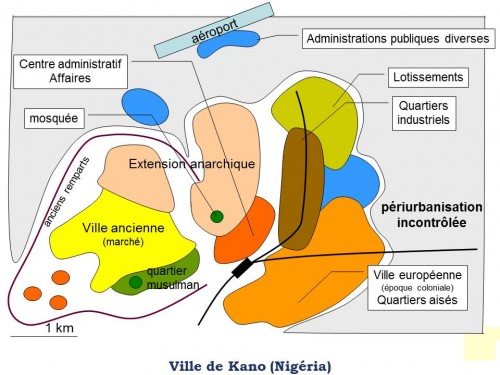

Le modèle juxtaposé, dit colonial

Le troisième modèle que l’on peut dégager regroupe les caractéristiques d’une ville traditionnelle, à laquelle s’est accolée, à l’époque coloniale, une ville créée de toute pièce par le colonisateur. Il oppose la ville européenne à la ville indigène, les quartiers blancs et les quartiers autochtones. La ville africaine précoloniale correspond en Afrique du Nord à la Médina (Tunis ou Casablanca, Casbah à Alger), présentant une forte densité, un plan complexe de ruelles, avec mosquées et souks.

En l'absence de ville précoloniale, la ville indigène se compose d'un habitat proche de l'habitat rural, le "village", au plan géométrique ou anarchique. La ville coloniale drainait les richesses de l'arrière-pays vers la côte. Elle était le lien avec la métropole et le colonisateur a rarement développé des relais vers l'intérieur du pays : d'où le gonflement actuel de ces villes qui cumulent les fonctions et attirent les populations rurales.

Ces zones urbaines tiennent donc du modèle « européen », pour ce qui est de l’importance du centre, et du modèle « américain » par l’étalement que l’habitat précaire, dans un schéma souple et évolutif. Celui-ci ne fait évidemment pas l’objet d’une planification.

Le cœur de la ville « coloniale » est double et sa morphologie urbaine est fondée sur la différenciation socio-économique des quartiers. Le centre-ville juxtapose des quartiers anciens, surpeuplés, dégradés et paupérisés, à un centre récent qui comprend des quartiers résidentiels souvent formés de somptueuses villas où vivent grands commerçants et hauts fonctionnaires, protégés par des gardiens armés, et le quartier des affaires qui se compose dorénavant de buildings et de tours à la manière américaine. L’organisation interne de la ville est extrêmement diverse, dans la mesure où ces quartiers peuvent être légaux ou non, équipés ou non, planifiés ou spontanés, en voie de « durcification » ou de « déguerpissement ». La ville « indigène » est bâtie avec des matériaux précaires, soit traditionnels (végétaux, pisé), soit de récupération (cartons, tôle ondulée, bâches). Elle s’agrandit sur des espaces laissés libres par l’urbanisation, souvent à cause de leurs piètres qualités (pentes fortes des favelas, zones inondables à Johannesburg, décharges au Caire ou en Inde, jonques en Asie du Sud-est). Les plus pauvres peuvent également chercher à se rapprocher des zones d’emploi : zones industrielles (Delhi), proximité des gares de taxis collectifs (Johannesburg).

L’Afrique constitue un cas particulier dans ces villes dites coloniales. Elle est encore peu urbanisée (35% de population, 6% de la population urbaine mondiale), mais elle connaît la croissance urbaine la plus rapide. La population totale de l'Afrique a plus que triplé entre 1950 et 1997, mais celle des villes a été multipliée par 11, passant de 22 à 250 millions. Selon les projections de Nations Unies plus d'un Africain sur 2 vivra en ville en 2020. Le Caire a augmenté de 7 millions de 1950 à 1990 (multiplié par 11,2), Kinshasa est passée de 165.000 habitants à 3,6 millions ; des villes comme Abidjan ou Dakar représentent plus de 25% de la population totale du pays. Cependant, comme l'Afrique est également le continent le plus pauvre, cette urbanisation brutale conduit à un tableau contrasté : d'un côté des problèmes multiples liés à des infrastructures incomplètes ou congestionnées, de l'autre, des fonctions économiques qui font des villes des pôles de développement. En Afrique, lorsqu’une ville voit sa population doubler, l’espace qu’elle consomme triple. Des villes simplement millionnaires en habitants, comme Bamako ou Ouagadougou, dépassent déjà en superficie des métropoles européennes trois ou quatre fois plus peuplées.

Dans certains pays au développement avancé, on copie le modèle américain des quartiers d’affaires pour afficher implicitement par ce biais une puissance « à l’américaine ». Ainsi, l’affirmation des villes de l’Asie-Pacifique, en perpétuelles reconstructions, passe par une course au building le plus haut. Ce rapport au passé urbain est à mettre en relation avec une certaine américanisation des modes de vie : grande mobilité des activités urbaines, affaiblissement de la mixité sociale des quartiers, forte distinction de la destination des espaces (CBD , résidentiel, industriel), développement vertical des centres-villes, étalement des agglomérations même si l’automobile n’est pas encore le mode de transport dominant dans les zones concernées. Cependant, dans ces villes, les municipalités manquent d'argent en raison de la pauvreté et de la grande jeunesse de la population qui limitent les rentrées fiscales. Aussi leur gouvernance pose-t-elle de nombreux problèmes : le manque d'infrastructures de base (eau, électricité, transports), le ramassage des ordures, absent de nombreux quartiers, l'insalubrité des quartiers populaires s'opposent à la propreté et au luxe des quartiers résidentiels ou d'affaires récents. La délinquance et même la violence liées à la misère sont permanentes, les pollutions sont multiples.

Pour ce même modèle, il convient de souligner le cas particulier de l’Amérique latine où l’on trouve peu d’habitat individuel et où les villes sont presque exclusivement constituées d’immeubles, par peur des violences urbaines comme les enlèvements. Cette configuration atypique a pour effet de maintenir de fortes densités (São Paulo est sans doute la ville du monde qui compte le plus de gratte-ciel).

07:11 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urbanisation, urbanisme, population, démographie, géographie, mégalopole |  Imprimer

Imprimer

09/07/2013

La vérité

Nul ne peut découvrir la vérité avant d’être vrai.

Qu’est-ce qu’être vrai ? C’est unir en soi la pensée, l’action et la parole. Alors la vérité se dévoile d’elle-même.

Ce n’est possible que lorsque le moi est éteint. Tant que l’être fonctionne en mode égocentrique, il ne peut connaître la vérité. Au bout de lui-même, lorsqu’il n’est plus à lui-même, il trouve la vérité.

Mais pouvons-nous nous séparer de nous-même ?

07:45 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, méditation, unité, soi |  Imprimer

Imprimer

08/07/2013

Requiem, de György Ligeti

Artistes : Barbara Hannigan (soprano), Virpi Räisänen-Midth (mezzo-soprano), Maîtrise de Radio France, Sofi Jeanin (direction maîtrise), Chœur de Radio France, Michel Tranchant (chef de chœur), Orchestre Philharmonique de Radio France, Esa-Pekka Salonen (direction).

http://www.youtube.com/watch?v=wawSCvuGj4o

Mais si la contemplation des astres vous effraye, vous pouvez aussi regarder chanteurs et musiciens en pleine concentration :

Introitus : http://www.youtube.com/watch?v=sa7h7TwJzaM

Kyrie : http://www.youtube.com/watch?v=JWqxPp6SvMw

Requiem : http://www.youtube.com/watch?v=ApdYpaPamMs

Lacrimisa : http://www.youtube.com/watch?v=Nu3yaMXedWo

Lux aeterna : http://www.youtube.com/watch?v=-iVYu5lyX5M

Les portes de l’inconnu, tel pourrait aussi être le titre de ce requiem…

Ce n’est pas l’espoir des expériences de mort imminente, ce n’est pas non plus l’avalanche négative du regret des actes passés, ni même le cauchemar d’une vision de l’enfer.

Etrange impression : froide comme une douche glacée, chaude comme un séjour dans un sauna, revigorante par la nouveauté d’un nouveau style de requiem, épuisante par l’amalgame des émotions produites.

Partie I : Introitus. Une montée des sons lente, exaspérante, embrouillée, disjonctante, comme un interminable tremblement de tout l’être devant l’arrivée de l’événement. Qu’est-il ? Nul ne le sait, mais il vient, il arrive, il est presque là, comme une écharde qui s’enfonce dans la chair lentement, patiemment, imperceptiblement.

Partie II : Kyrie. Les cris de désespoir de l’humanité face à Dieu. « Prends pitié de nous ! Nous ne sommes rien. » Il ne s’agit pas de la prise de conscience de l’être individuel face à l’instant décisif, mais plutôt de l’incompréhension de la foule des condamnés face à l’événement. « Nous crions vers Toi. Sauve-nous ! »

Partie III : Requiem. Le calme après la tempête, l’éclatement d’une terreur impossible à dire, le trouble d’un processus indéfinissable.

Partie IV : Lacrimosa. Entrée dans le tunnel de l’inconnu, crainte et délectation, comme le passage dans un hachoir. L’esprit laminé, chacun vit cet événement à sa manière. Ce n’est pas un torrent de larmes, mais au contraire, une impression d’absence de larmes, encore plus pénible.

Partie indépendante : Lux aeterna. La même veine, le même registre de voix, mais apaisé. C’est l’acceptation, cinquième stade de la mort annoncée d’Elisabeth Kubler-Ross, « Maintenant je suis prêt, j’attends mon dernier souffle avec sérénité. » (voir les 12 et 25 juin 2012)

Ce n’est pas un requiem glorifiant Dieu et sa toute puissance. Ce n’est pas non plus une œuvre magnifiant le dépassement du temporel par l’intériorisation. On peut penser et dire qu’il s’agit, au-delà de l’histoire individuelle de chaque homme, de l’histoire de l’humanité : quelques milliers d’années de vie et toujours cette inconnue, qu’y a-t-il au-delà ? Et le requiem n’apporte pas de réponse.

07:47 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, musique sacré, liturgie, choeur, voix |  Imprimer

Imprimer