07/07/2013

Chaleur

Enfin, la bouche des dieux exhale la chaleur

Elle s’engouffre par la fenêtre, elle pénètre

La chair dissolue des corps endoloris

Et fait naître une langueur bienvenue

Laisser-aller…

Faut-il encore bouger ?

Les pieds ne suivent pas ce corps

Qui part poussé par sa volonté

Ils laissent une traine dans le sable chaud

Et bientôt, l’indolence gagne les cuisses

Puis l’aine, enfin le tabernacle

Qui bat à tout rompre dans sa toile

Quel étouffement !

Non, laisse faire

Liquéfie-toi sous le souffle délétère

Laisse aller ta carcasse appauvrie

Paquet sanglant de chair humide

Ne la laisse pas se dérober

A cet espoir d’assèchement

Et lorsqu’elle se réveillera, immortelle

Chante la percée de l’inaction

Sur les cadavres des nuits froides

07:34 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture poème littérature |  Imprimer

Imprimer

06/07/2013

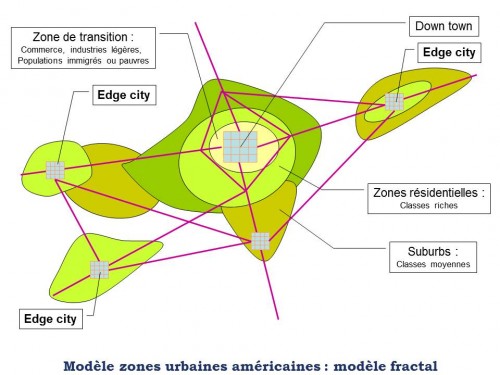

Le modèle fractal, dit américain

Le modèle américain de zone urbaine est plus diffus et s’organise en reproduction fractale de la ville d’origine. Celle-ci perd de son importance car le centre n’est pas le lieu privilégié d’organisation de vie urbaine. Aussi les nœuds routiers ne convergent pas vers le centre, mais constituent un réseau étroit entre chaque zone urbaine, non distincte comme en Europe des zones ouvertes. La forme urbaine concentrique est remplacée par un collage discontinu de paysages parcellisés, orientés vers la consommation, et privés de centralité, bien que reliés par la proximité électronique, et théoriquement unifiés « par la mythologie des autoroutes de la désinformation ». L’agrégat urbain qui en résulte est caractérisé par une fragmentation et une spécialisation aiguës : « la ville patchwork semble être devenue au XXIème siècle le véritable successeur de la ville en anneaux circulaires des débuts du XXème siècle »[1].

On comprend alors l’importance accordée aux routes qui permettent de relier par la voiture (moyen de locomotion individuel) des lieux dispersés.

Cette ville est « multipolaire », du fait que, en quelque sorte, c'est la « périphérie qui devient la ville »[2] . Le symbole et exemple-type en est la ville de Los Angeles : ville polycentrique ; économie propice à la multiplication de noyaux urbains périphériques (ou edge cities) ; flux de déplacements plus importants entre les banlieues qu’entre le centre et chacune des banlieues.

Comme la ville « américaine » n’a pas de centre de gravité, il est logique que cela donne lieu à un étalement physique de la ville et à de faibles densités urbaines. De plus, la conception où la promiscuité entraîne de la délinquance et les habitants refusent la promiscuité dans l’habitat (individualisme) renforce cette expansion. Ainsi distingue-t-on dans la ville américaine plusieurs zones dans la ville principale :

A. Le centre des affaires (CBD) : Centre géographique, le downtown est aussi centre économique, politique et culturel ; et concentre les gratte-ciels.

A. Le centre des affaires (CBD) : Centre géographique, le downtown est aussi centre économique, politique et culturel ; et concentre les gratte-ciels.

B. Zone de transition : Une seconde zone, qualifiée de transition, encercle le downtown. Envahie par les commerces et les industries légères, elle était jusqu’à présent le refuge des populations récemment immigrées ou de marginaux. Depuis peu, elle tend à être réinvestie par une population plus aisée, ce qui, à terme, entraînera la montée des loyers et l’expulsion des populations pauvres.

C. Zone résidentielle : Au-delà, une zone résidentielle est occupée par les travailleurs parvenus à sortir de la zone précédente ; plus on s’éloigne du downtown, plus les logements prennent la forme de maisons individuelles cossues.

D. La Zone périurbaine : Les banlieues résidentielles (suburbs) s'étalent dans la périphérie et accueillent les classes moyennes. L'habitat est en général pavillonnaire et les densités plutôt faibles (exurbanisation). On y trouve également des services, des centres commerciaux, des bureaux, des industries de pointe et des parcs d'activités dans les noyaux urbains périphériques (edge cities).

E. La zone suburbaine, la plus éloignée du centre abrite les classes aisées qui ont les moyens financiers de faire le trajet quotidien vers le quartier des affaires. Les types d’habitat et d’activités sont les mêmes que dans la zone précédente mais de qualité supérieure.

La ville américaine d'aujourd'hui est « multipolaire », c'est en quelque sorte la « périphérie qui devient la ville » (Cédrick Allmang). A l’opposé de Chicago, le symbole et exemple-type est la ville de Los Angeles : ville polycentrique ; économie propice à la multiplication des edge cities (nouveaux noyaux urbains situés en périphérie); flux de déplacements plus importants entre les banlieues qu’entre le centre et chacune des banlieues.

07:24 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, géographie, ville, population, sociologie |  Imprimer

Imprimer

05/07/2013

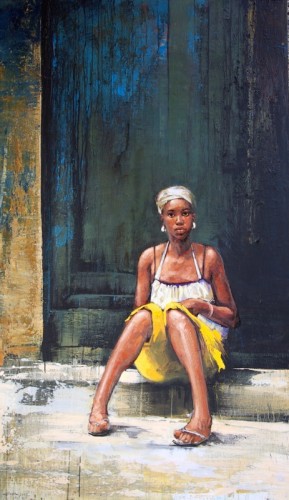

exposition d'Emmanuel Michel

Emmanuel Michel a exposé à la galerie Rauchfeld (22 rue de Seine 75006) ses toiles ramenées de Cuba.

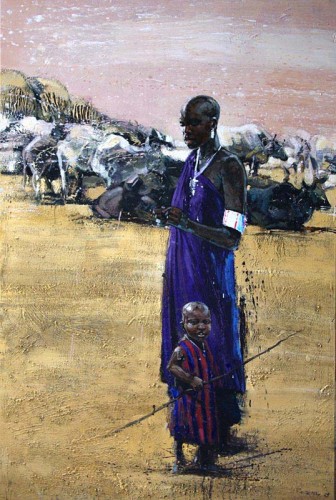

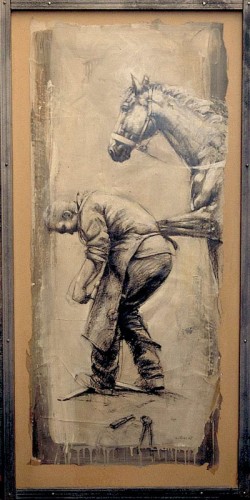

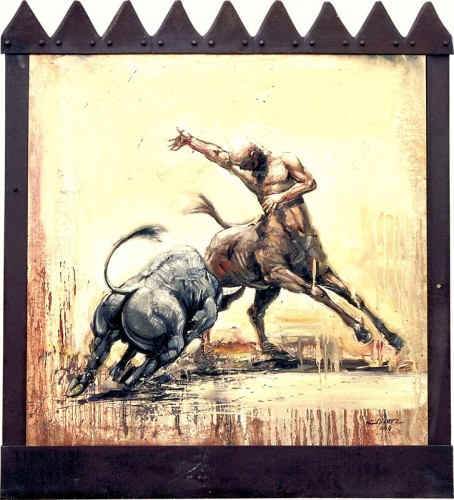

« Né en 1970, Emmanuel MICHEL passe sa jeunesse à Lyon et étudie la restauration d'œuvres peintes en Avignon. Il expose peintures, dessins et sculptures depuis 1992. La reconnaissance du public lui est acquise dès 1997 avec sa première exposition personnelle en galerie, au Soleil sur la Place. Les expositions s'enchaînent régulièrement depuis, en France et à l'étranger. Grand voyageur, il remplit des carnets de croquis qui se transforment dans les mois suivants en dessins, peintures et sculptures mêlant souvent plusieurs matériaux. Le tout réalisé avec une grande virtuosité. Il ne s'intéresse guère aux paysages, ce sont les populations rencontrées, leur culture et leur humanité qu'il nous donne à connaître.» (Source : http://www.lesoleilsurlaplace.com/artistes/emmanuel_michel-13.php)

Allons voir sur son site (http://www.emmanuelmichel.com/). Il peint, il sculpte, il dessine, il écrit, il illustre. Sans cesse en mouvement sur l’ensemble du globe terrestre, il fait preuve de profusion sur toutes sortes de sujets.

Des peintures venant du monde entier : Afrique, Asie, Amérique, Océanie. Par exemple ces rizières qui s’écoulent dans le lointain par vagues jusqu’à un infini vierge.

Ou encore cette femme de Tanzanie qui met en lumière la richesse du présent avec sa robe et son bétail et celle de l’avenir avec son enfant.

Cuba, bien sûr, avec sa multitude d’êtres assis dans la rue.

Des scènes de la vie quotidienne telle ce maréchal ferrant donnant un dernier coup de râpe :

ou même des visions extraordinaires et imaginatives :

Je garde pour la fin une très belle cubaine, lumineuse, colorée, symbolisant l’espoir parmi la pauvreté de l’environnement.

Oui, c’est un peintre qui parle de ce qu’il voit, avec gaité et confiance. On a envie de le connaître, ne serait-ce que pour qu’il raconte ses voyages et les images rattachées.

07:28 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, fuguratif, monde, société |  Imprimer

Imprimer

04/07/2013

Musique minimaliste: 4′33″, une facétie ?

https://www.youtube.com/watch?v=HypmW4Yd7SY&list=PL662A05B44145601C

Faisons un pas de plus par rapport à hier. Est-ce une facétie ou, plus sérieusement, cette pièce est-elle l’apogée de la musique minimaliste. Bien sûr, John Cage tout autant philosophe que musicien, va au bout de sa logique :

L'une des œuvres les plus célèbres de John Cage est probablement 4′33″, un morceau où un(e) interprète joue en silence pendant quatre minutes et trente-trois secondes. Composée en trois mouvements devant cependant être indiqués en cours de jeu, l'œuvre a été créée par le pianiste David Tudor. L'objectif de cette pièce est l'écoute des bruits environnants dans une situation de concert. (…) 4′33″ découle aussi de l'expérience que Cage réalisa dans une chambre anéchoïque dans laquelle il s'aperçut que "le silence n'existait pas car deux sons persistent" : les battements de son cœur et le son aigu de son système nerveux.

(From http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage)

Du silence émerge le son de l’absence. Et cette absence est attente. Car le premier réflexe du spectateur est bien l’attente : quand va-t-il (le pianiste) jouer ? Il ferme le couvercle du clavier, puis le rouvre, marquant ainsi chaque mouvement. Hors du geste, rien. Même pas un bruit qui est un son sans intention.

Malgré le chronomètre, le temps s’égare-t-il dans l’absence ? Le minimum se noie-t-il dans son maximum ? Encore eut-il fallu un son, un seul, quel qu’il soit.

Alors, il s’agit bien d’une facétie !

Promis, je ne le referai plus. Deux jours sur le silence, avec pour seul son d’abord les mots, puis l’attitude. Non, cela donne des boutons !

07:46 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, minimalisme, contemporain |  Imprimer

Imprimer

03/07/2013

Le silence

Du silence émerge le son

Comme de l’eau sort le poisson...

Pour que le silence soit vrai

Le son ne doit pas durer

Il faut le percevoir, net…

Signe de vie il te trouble

Il agite la surface de cercles

Et lorsqu’il s’arrête

Chaque cercle se meurt, loin

Résonance sans fondement...

Mais en toi cela se poursuit

Echo dans la caverne intérieure

Souvenir vivace du goût

D’une sonorité sans pareille

A nouveau l’apesanteur

Le flottement subtil du néant

Avant que ne rejaillisse

Comme une crête acide

Le timbre d’un nouveau son

Sursaut !

Mais ce n’est que la répétition

De ce que tu as déjà connu

L’âpreté d’un arrière-goût

Une cloche continuant de sonner

Bien qu’elle ne soit plus mise en branle

Et le son du silence vaut alors bien

Le vrai éclat d’innocence

Du bruit dans le vide céleste

07:14 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

02/07/2013

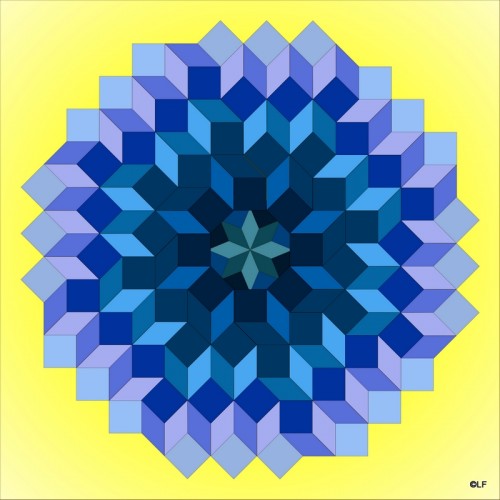

Roue céleste

Elle semble parfaite, ou presque. Son décalage est imperceptible au premier coup d’œil. Mais si l’on regarde à la périphérie, on voit son irrégularité. C’est celle-ci qui donne l’impression d’un mouvement, saccadé certes, irrégulier, comme les premiers pas d’un caneton. Il n’y a pas de symétrie sur les axes à partir du centre. Seul le cercle le plus foncé des huit carrés est symétrique par rapport au centre. Leur suite est décalée vers la gauche, lui donnant un mouvement imaginaire. De même la croix centrale peut être soit tournée vers la gauche, soit vers la droite, selon que l’on prenne le fond plus ou moins foncé.

07:50 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, art optique, dessin, géométrie |  Imprimer

Imprimer

01/07/2013

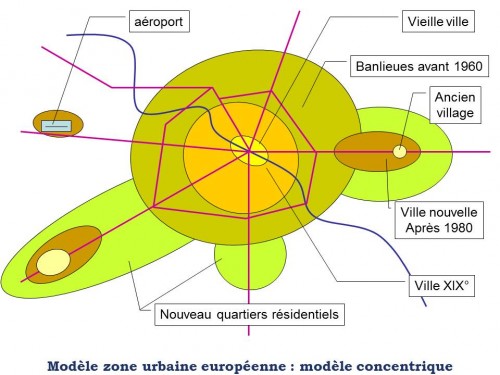

Le modèle concentrique, dit européen

Ce premier modèle urbain, le plus général jusqu'à une période récente, est caractéristique des agglomérations dont l’origine de création remonte à une période ancienne. Malgré son appellation, il n’est pas exclusivement européen et se révèle valide pour de nombreuses villes à travers le monde, notamment en Asie.

Dans ces villes de type européen, le centre est primordial. Cet élément est lié à l’importance de l’espace public dans les sociétés traditionnelles, à l’exemple de la tradition antique du forum romain. Les villes tendent ainsi à maximiser l’avantage de la concentration pour les échanges.

On distingue des couronnes successives : le centre ancien et son extension, les banlieues plus ou moins riches, et enfin l’espace périurbain. Cet espace périurbain se développe autour des voies de communication qui mène à la ville traditionnelle, et sont le fruit de la croissance d’anciens villages.

Dans la mesure où tout part du centre, la densité y est logiquement très forte et tend à diminuer au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre.

Comme l’indique la figure ci-dessus, ce modèle s’articule généralement en un centre ville, une zone périphérique et une zone des approches.

Le centre ville comporte un cœur de ville où est concentré le patrimoine historique de la ville. On y trouve une concentration de « tout » (église, place centrale, immeubles d’habitation, commerces, administration). Il dispose au-delà d’espaces publics principaux, d’activités commerciales et de services majeures, puis des espaces résidentiels et enfin des quartiers d’habitat collectif. Chaque cœur de quartier regroupe des espaces publics, des commerces et des services d’importance secondaire, nécessaires à la vie courante du quartier. Depuis quelques décennies, la tendance est à la mise en valeur des sites d’animation du centre ville avec un développement des secteurs piétonniers, voire leur individualisation par la disposition d’obstacles limitant la circulation des véhicules. En coupe, le centre dans le modèle urbain européen constitue une zone plutôt basse, les immeubles hauts étant le plus souvent relégués en périphérie. Le contraste est fort avec le modèle américain où la disposition est inversée. Ce centre est dominé par un ou plusieurs monuments qui fournissent les principales images identifiant la ville.

La zone périphérique se caractérise par un réseau de voies de communication larges et rectilignes, qu’il s’agisse d’avenues reliant le cœur de la ville aux entrées de celle-ci (couloirs de mobilité) ou de rocades à grand gabarit, en sens transverse , permettant le contournement du centre ville. Ces dernières relient les « entrées de ville » qui constituent autant de pôles locaux d’activités et de services. Cette zone accueille généralement les « pôles d’excellence » de la zone urbaine (universités, recherche, secteurs à haute valeur ajoutée), des centres de soins et de santé récents (hôpitaux, cliniques), des complexes sportifs et de loisirs, des industries propres, des quartiers d’habitat collectif et des quartiers pavillonnaires.

La zone des approches, quant à elle, est l’espace par excellence, zone de transition entre espace rural et urbain. Elle se distingue par son maillage de lotissements uniformes associés aux villages anciens et ses espaces découverts soit agricoles, soit industriels. Elle est vouée à être phagocytée progressivement par la zone périphérique.

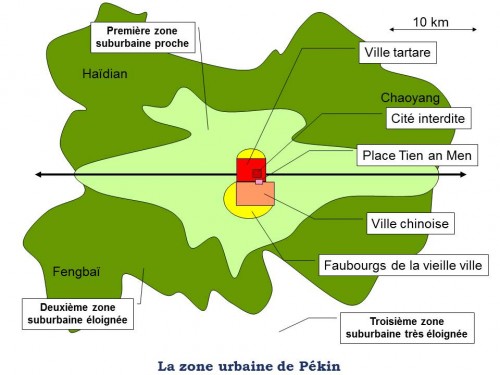

Comme cela a déjà été précisé, ce modèle, arbitrairement dénommé « Européen », est caractéristique des zones urbaines dont la fondation est très ancienne et que l’on rencontre, pour l’essentiel, en Europe et en Asie. Ainsi, la ville de Pékin, dont le plan est présenté ci-dessous, s’organise de manière concentrique, avec sa vieille ville, ses autoroutes circulaires et maintenant ses villes secondaires comme le font les grandes villes européennes.

07:12 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, géographie, ville, population, sociologie |  Imprimer

Imprimer