21/07/2013

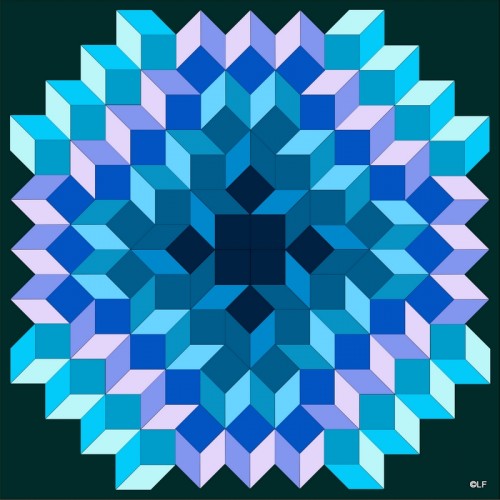

Roue rationnelle

Elle n’est bien sûr pas céleste puisque rationnelle. Sa rationalité tient à sa symétrie parfaite. Elle n’en a pas moins un air vaillant et plus fier que l’autre (voir le 2 juillet 2013). Alors que choisir ? En fait les deux réjouissent les yeux et l’esprit, n’est-ce pas suffisant ?

07:17 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, optique art, dessin numérique |  Imprimer

Imprimer

20/07/2013

Indigne, roman d'Alexander Maksik

William Silver, un américain, enseigne la littérature dans un lycée parisien destiné aux riches expatriés. C’est un prof moderne, dont la pédagogie est américaine et qui semble très à l’aise avec ses élèves. Ses collègues l’apprécient moins. On découvrira à la fin du livre les insuffisances du personnage qu’on ne soupçonnait pas au départ. Pusillanime, il fuit la réalité lorsqu’elle devient à risques. Ainsi, dans une manifestation, il fuit devant quelques voyous après avoir discouru sur le courage. Enfin, il tombe sous le charme d’une élève, vit avec elle, et, lorsqu’elle est enceinte, ne va pas au bout de ses responsabilités.

soupçonnait pas au départ. Pusillanime, il fuit la réalité lorsqu’elle devient à risques. Ainsi, dans une manifestation, il fuit devant quelques voyous après avoir discouru sur le courage. Enfin, il tombe sous le charme d’une élève, vit avec elle, et, lorsqu’elle est enceinte, ne va pas au bout de ses responsabilités.

C’est un roman de plage, sans plus, qui n’a qu’un seul intérêt, sa vision d’une pédagogie hors norme, à l’inverse de la pédagogie française. Certes, ce n’est qu’un roman, mais il est intéressant de se laisser raconter comment Will conçoit la littérature et son apprentissage. Ainsi, non pas discuter de l’existence de Dieu, mais défendre autant son existence que son inexistence : Abdul, je ne suis pas en train de dire que Dieu existe ou qu’il n’existe pas. Nous sommes en train d’examiner les idées de quelqu’un d’autre, d’essayer s’en comprendre les ramifications et ainsi de suite. C’est important de réfléchir sur les opinions des autres, tu ne crois pas.

Autre question intéressante : Nous naissons et devons trouver notre but, c’est-à-dire « l’homme est condamné à être libre ». Qu’est-ce que ça signifie d’après vous ?

Cependant cette méthode reste un peu lâche : pas de fil directeur réel des discussions qui partent un peu n’importe comment, pas de mise au point final (que retenir de cette discussion), pas de guide pour aller plus loin dans la recherche d’idées,. De plus, le prof se laisse appeler mec toutes les cinq minutes et est malgré tout un peu débordé par la vitalité de ses élèves..

Autre difficulté du livre : chaque chapitre donne le point de vue d’un des protagonistes, Marie, celle qui l'a séduit, Gilad, un autre élève, et bien sûr Will, le héros. La lecture en est réellement compliquée. Bref, un roman de plage qui se veut intello, mais qui est également très midinette.

07:45 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, enseignement, éducation, amour |  Imprimer

Imprimer

19/07/2013

La flûte shakuhachi

http://www.youtube.com/watch?v=BrD-D60Ij9E

Le shakuhachi, flûte japonaise droite en bambou, a un son très particulier. Cette flûte fut utilisée dans la musique Gagaku (musique de cour).

Instrument réservé à la musique religieuse contemplative, elle est devenue très populaire au Japon et même dans le monde puisque de nombreux occidentaux la pratiquent. L’intérêt de l’instrument tient aux multiples glissandos possibles entre deux notes. On remarque que les notes n’ont pas la même hauteur que dans la gamme occidentale, c’est-à-dire que leurs intervalles sont différents et peuvent même changer dans un même morceau.

Ici les notes dominantes sont le sol, le mi b et do, voire le ré (assez peu). La mélodie se construit autour de ces notes dominantes, par demi ton ou par ton, sans que ce soit aussi net que dans la gamme occidentale. Ce qui rend cette musique méditative tient justement à ce retour perpétuel aux mêmes notes et au fait que les autres tournent autour.

C’est un son dans la nuit, envoûtant, une sorte de leitmotiv enivrant qui vous appelle à un retour sur vous-même. Rien que le son dans le vide des pensées. Et peu à peu, l’esprit vibre en osmose avec la mélodie. On perçoit les vibrations, les changements subtils de hauteur des sons, leur durée variables sans rythme, propre à vous sortir du culte de la raison pour vous plonger dans un monde nouveau, autre, sans rationalité.

07:50 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique religieuse, musique orientale, japon, gagaku, méditation |  Imprimer

Imprimer

18/07/2013

La ligne

Un point a-t-il une dimension ?

Suspendu dans l’espace, il survit

Aux calculs d’une position supposée

Mais ce lieu n’a pas de consistance

Une ligne entre deux points

A-t-elle une surface ?

Marcher sur la ligne entre terre et mer

Ne vous empêche pas de couler !

La ligne est coupée… Rappeler !

Ce trait suspendu entre deux trous

Est-il imaginaire ou l’emprunte-t-on ?

Quel poisson voudrait se laisser prendre ?

Parfois même, cette ligne devient

Tangente au cercle, ligne sans fin

Elle l’entraîne vers l’inconnu

Sans toutefois lui donner liberté

Dans tes rêves tu devines

Cette ligne qui monte vers le ciel

Et tu l’enlaces de tes jambes

Pour tenter de percer le mystère

Mais cette montée funeste

Ne mène qu’au brouillard

Une vue trouble et sans couleurs

Un paquet insonore et impalpable

Alors tu rappelles ta pelote

Tu l’enroules autour de ton corps

Tu réchauffes ton ventre froid

Et te laisses engloutir d’absence

Oui, une ligne n’est pas synonyme

De finalité, même si elle se tend

Pour dire « Prends-moi et suis-moi »…

Elle se casse net et t’emplit d’amertume

07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature, poète |  Imprimer

Imprimer

17/07/2013

Vers un modèle général des zones urbaines

La postmétropole est définie, selon Edward W. Soja[1], par six caractères principaux :

. une très grande hétérogénéité de l’espace urbain, ramenée trop souvent et trop simplement au « multiculturalisme », et qui conduisait Charles Jencks (1993) à employer le mot d’hétéropolis ;

. un processus de désindustrialisation-réindustrialisation : destruction des anciennes usines fordistes et leur remplacement par de nouveaux districts industriels ;

. un étalement urbain qui brouille les catégories traditionnelles d’urbain, suburbain, et non urbain, qui caractérisaient le vocabulaire classique de l’analyse urbaine, et qui a justifié l’emploi du terme d’exopolis ;

. le remplacement de la classification selon les catégories socioprofessionnelles de la population active par des marchés de l’emploi de plus en plus segmentés, ce qui s’accompagne de la pérennisation d’une catégorie sociale défavorisée et dépendante, qui constitue, à droite comme à gauche, l’enjeu le plus préoccupant de toute réflexion sur la restructuration urbaine ;

. l’intensification du contrôle social et spatial, lié à une « écologie de la peur » et au développement d’un urbanisme sécuritaire (la substitution de la police à la polis, dit Soja), ce qui entraîne d’un côté le perfectionnement des techniques de surveillance et de contrôle territorial, et de l’autre les différentes formes de protection et de fortification d’espaces (les espaces fermés) ;

. la disney-worldialisation de la ville : dans une sorte d’hyper réalité, les parcs à thème, les centres commerciaux entretiennent une confusion entre le réel et l’imaginaire, à propos de laquelle Jean Baudrillard parle de la « précession des simulacres ».

Il faut dire que Baudrillard et les autres sociologues français de la fin du siècle ont largement inspiré la géographie postmoderne américaine. La Question urbaine de Manuel Castells (1972) a été traduite en anglais en 1977, et La Production de l’espace d’Henri Lefebvre (1974) en 1991. Pour rendre compte du caractère instable de l’espace urbain, partagé entre la suburbanisation, la métropolisation et la fragmentation politique, Castells avait parlé de ville sauvage pour désigner ce que Soja appelle la postmétropole, mais ce qui importe plus que cette modification des structures de l’espace à ceux qui se définissent comme postmodernes, c’est la rupture épistémologique. Castells l’exprimait par sa critique de l’École de Chicago, pour laquelle, selon lui, « la ville tenait lieu d’explication », dans un raisonnement circulaire ignorant du contexte politique sur « un espace théorique qui n’était défini que par la spécificité de son objet »[2]

Ainsi, l’on constate que plus la mégapole est importante, plus ses points communs avec ses homologues sont nombreux. Partant d’un modèle européen, américain, du style Chicago, ou colonial, elle devient fractale avec ses villes nouvelles environnant son espace, reliées par des voies de communication de plus en plus denses, jusqu’à former un Archipel mégalopolitain mondial que le géographe français Olivier Dollfus a théorisé en 1996 :

« L'archipel mégalopolitain mondial (AMM), formé d'ensemble de villes qui contribuent à la direction du monde, est une création de la deuxième moitié du XX° siècle et l'un des symboles les plus forts de la globalisation liée à la concentration des activités d'innovations et de commandement. S'y exerce la synergie entre les diverses formes du tertiaire supérieur et du " quaternaire " (recherches, innovations, activités de direction). L'AMM marque conjointement l'articulation entre villes appartenant à une même région et entre grands pôles mondiaux. D'où cette émergence de grappes de villes mondiales […]. Les mégalopoles ont d'excellentes liaisons avec les autres " îles " de l'archipel mégalopolitain mondial (ce qui donne tout son sens au terme d'archipel) et concentrent entre elles l'essentiel du trafic aérien et des flux de télécommunication […]. 90% des opérations financières s'y décident et 80% des connaissances scientifiques s'y élaborent. Ces " îles de l'AMM " sont pour l'instant au nombre d'une demi-douzaine. " L'AMM ne se réduit pas à un ensemble de métropoles créatrices d'activités, de richesse et d'innovations, même juxtaposées ou reliées entre elles. En effet, les notions de territoire et de distance tendent à s'effacer devant le réseau dont le principe de fonctionnement est la connexité et non plus la continuité. Dès lors, les villes de l'AMM ne doivent plus être considérées comme des centres qui polarisent des territoires nationaux dans un modèle centre-périphérie, elles ne forment donc plus un réseau de centres, mais au contraire des pôles qui fonctionnent en réseaux. »[3]

[1] Edward W. SOJA, Postmetropolis, 2000, Malden (Mass.) : Blackwell, 440 p.

[2] Yves GUERMOND, Université de Rouen, « Géographie postmoderne et/ou ville postmoderne », L’espace géographique, Belin, ISBN 2701137306, 96p., p.59 à 60.

[3] Disponible en ligne sur : http://marienaudon.free.fr/auteurs.html (date d’accès : 14 août 2008).

07:59 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urbanisation, urbanisme, population, démographie, géographie, mégalopole |  Imprimer

Imprimer

16/07/2013

Poussière ou pensées

Les deux sans doute : des poussières de pensée flottant sur la matière brute. Ce n’est pas encore la canopée pensante ou la noosphère. C’est en toute liberté que l’homme exerce sa pensée. Et celle-ci s’essaime, s’accumule, se regroupe pour se consolider. Elle entoure la matière, lui donne sens et avenir. Quelle aventure !

Dessin à l’encre de Chine.

07:49 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, encre de chine, abstrait, tachisme |  Imprimer

Imprimer

15/07/2013

Instant d'éternité

Une fuite d’air dans la chambre à air intérieure

Tu approches la joue et elle chante sur le duvet

Tu es alors transporté, immatériel, être cher

Aux yeux de celui qui t’a créé, unique et indivisible…

C’est un instant de complète palpitation

L’enrobée vertueuse du corps matériel

Jusqu’à sa transformation en ballon sonde

Pour monter, valide, dans l’immensité des cieux

Tu ne sais comment cela arrive, cette évasion

Fulgurante hors des limites rationnelles

Le moment n’est pas choisi, est anodin

Pourtant te voilà apaisé, mieux, retourné

Et dans le quotidien et le film de la vie

Tu chausses les lunettes de l’émerveillement

Une juxtaposition de couleurs et de clairs-obscurs

L’arc en ciel te submerge et t’embrase

Et si le paradis était terrestre, mais imperceptible ?

Si les matins s’ouvraient chaque jour sur la foi

Si chaque soir s’endormait le vieil homme

Pour sommeiller en compagnie des anges

Plus d’ambiguïté, plus d’allégeance au juste milieu

La grande bousculade aux portes de l’éternité

Dans le doux rire des vivants qui le savent

Pour contempler l’astre bleu enjolivé

Un et le Tout, deux et l’osmose,

Trois et la trinité unifiée

Zéro et l’amplitude du rien

L’infini et la vacuité de l’être

07:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, éternité, accomplissement, réalisation de soi |  Imprimer

Imprimer