29/09/2013

Présence

Vous arrive-t-il parfois, dans la pesanteur des jours

De descendre au-delà de vous-même

Dans ce vide cosmique, chaud et sans visage

Que vous ne touchez que d’un doigt malhabile ?

Dans cette absence se cache la présence

Vous la cherchez, vous l’espérez,

Elle ne dit rien, elle ne se manifeste pas

Mais elle réchauffe votre nuage intemporel

Et fait pleuvoir sur vos angoisses

Le miel apaisant du néant apprivoisé

Fantôme déchue ou réalité virtuelle

Ou encore germe de vie dans la solitude du moi

Ou insufflateur de bulles d’air

Qui encombre l’espace de délires joyeux

J’attends au creux de la nuit apaisante

L’étincelle qui déforme la vision

Et donne à l’âme esseulée

Une poussée de fraicheur délirante

Lorsque vient l’aurore, les yeux clos,

Je contemple, le cœur chaud,

Ce noyau de prune agaçant

Qui s’agite en moi hoquetant

Et fait rire les voisins

Pourtant rien n’est plus extatique

Que cette perle dorée que vous portez

Dans ce château-fort aménagé

Que vous appelez Moi

Qui s’avère Soi

Et parfois Autre, mais quoi ?

07:41 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

28/09/2013

Le Pré Catelan, dans le bois de Boulogne

C’est au capitaine des chasses de Louis XIV, Théophile Catelan, que nous devons l’origine du nom du jardin. Mais la légende l’attribue à un troubadour du nom d’Arnault Catelan, qui y aurait perdu la vie, alors qu’il apportait des présents à Philippe le Bel, de la part de Béatrice de Savoie, comtesse de Provence. Autrefois simple pré d’où l’on extrayait les pierres qui sont venues paver les allées du bois de Boulogne, il s’est transformé à la fermeture des carrières en parc d’attraction. C’était un lieu plein de vie où l’on venait boire du lait frais dans la laiterie, écouter des concerts, faire quelques promenades en vélocipède ou des tours de manège. Mais les cris de joie se sont évanouis avec la guerre de 1870 et les affrontements de la Commune. (From : http://equipement.paris.fr/pre-catelan-et-jardin-shakespeare-2780)

Peut-on encore parler de lieu plein de vie ? Peu de personnes s’y promènent, et elles n’y marchent qu’à pas compassés. Le silence y est impressionnant.

On croise quelques vieillards emmitouflés, deux ou trois couples d’amoureux, le plus souvent couchés dans l’herbe moite et quelques célibataires lisant le journal dans la clarté du soleil.

Attention, ne pas le confondre avec le jardin de Marcel Proust d’Illiers-Combray, site romantique dit le « parc de Swann ».

Ce jardin a la beauté du paradis. Mais le paradis de nos grands-parents. Bien coupé, bien entretenu, il semble sorti des malles naphtalinées débarquant d’une diligence. Les femmes en robe longue et ombrelle colorée déambulent sur les sentiers, les hommes, rares, promènent leur canotier et canne de bambou, les enfants jouent au cerceau, courant à petits pas sans jamais se salir. Le paradis des enfants sages, bien brossés, feutrés comme leurs culottes de peau.

Les arbres y resplendissent dans le soleil d’automne. Verts et fiers, ils se penchent sur la rivière qui coule lentement, bordée d’une allée de graviers. A l’image des promeneurs, ils commencent à jaunir, atteints par l’ardeur du soleil. Mais cette vieillesse latente apporte le romantisme attendu d’un tel lieu.

Si vous suivez la rivière, sortant du pré très boisé, vous tombez sur une sorte de jardin japonais grand comme un mouchoir de poche, mais si crevant de vérité qu’on le croirait débarqué de l’Orient immuable. Que fait-il là comme ayant poussé sans aide ni intention ?

07:49 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jardin, romantisme, arbre, loisirs, repos |  Imprimer

Imprimer

27/09/2013

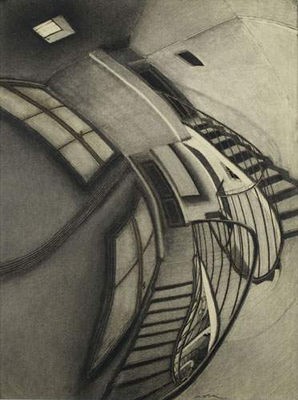

Sam Szafran, le peintre inclassable

Sam Szafran est un homme de séries. Il s’adonne à un thème, en explore les possibilités, l’utilise sur tous les supports voulus, puis change de thème, lassé par cet approfondissement ou repu de rêves sur le même leitmotiv. C’est ainsi qu’il peint de multiples philodendrons agrémentés d’un personnage, des ateliers encombrés d’objets, des serres aux lianes exubérantes et étouffantes.

Sam Szafran est un homme de séries. Il s’adonne à un thème, en explore les possibilités, l’utilise sur tous les supports voulus, puis change de thème, lassé par cet approfondissement ou repu de rêves sur le même leitmotiv. C’est ainsi qu’il peint de multiples philodendrons agrémentés d’un personnage, des ateliers encombrés d’objets, des serres aux lianes exubérantes et étouffantes.

Mais ses meilleures séries sont sans doute les escaliers. Des colimaçons descendant ou montant en éternels virages déformés donnant le vertige et la nausée, mais avec un charme et une lumière qui fait penser à une forme vivante et exigeante pour le spectateur.

L’escalier devient un monde en soi, un rêve ou une hallucination, une obsession entortillant la cervelle. L’œil est au centre du tableau, sorte de point focal, globuleux et exorbité, autour duquel tournent les escaliers. On regarde au travers d’un globe de verre déformant qui donne à la montée d’escalier une impression de descente en enfer.

C’est un univers kafkaïen qui s’offre aux yeux qui se cherchent dans le déséquilibre qu’introduit le dessin, à dessein bien sûr. Un cauchemar vivant, imaginaire, mais devenu réel par la puissance du trait et de la couleur. On pense parfois à Shiva, la déesse aux multiples bras et ces marches sont comme les membres innombrables d’un démiurge invisible qui s’empare de votre esprit.

Un dernier coup d’œil sur ce monde à x dimensions, autant psychologique que physique, qui donne le vertige au plus farouche montagnard.

Sam Szafran est né le 19 novembre 1934 à Paris. Ses parents, émigrés juifs polonais, sont installés au 158, rue Saint-Martin, dans les Halles. Son père est tué au début de la guerre, le jeune garçon est confié à un oncle, puis placé à la campagne chez des paysans qui le maltraitent. Il trouve refuge chez des Républicains espagnols, dans le Lot. A la fin de la guerre, la Croix-Rouge l’envoie en Suisse. Il est accueilli par une famille près de Winterthur. En 1947, il embarque avec sa mère et sa soeur sur un navire à destination de l’Australie. Il a treize ans et demi et supporte mal le déracinement. Son exil se passe dans de mauvaises conditions.

Il rentre en France en 1951, s’inscrit aux cours du soir de dessin de la ville de Paris, gagne misérablement et s’installe dans le quartier de Montparnasse. En 1953, il s’inscrit à l’atelier de la Grande Chaumière et rencontre d’autres artistes (Ipoustéguy, Pélayo, Clavé). Une rencontre importante est celle avec Django Rheinardt, en 1955, qui lui donne la passion du jazz.

A la fin des années 50, il se lie avec des sculpteurs, Jacques Delahaye, Alberto et Diego Giacometti en 1961, Raymond Mason, Joseph Erhardy. D’autres influences se font sentir après ses rencontres avec Nicolas de Staël et Jean-Paul Riopelle, des peintres qui lui ouvrent les portes de l’abstraction. En 1958, retour à la figuration. Sam Szafran reçoit une première boîte de pastels. Il abandonne la peinture à l’huile. Il expose pour la première fois dans la galerie de Max Kaganovitch, grâce à Riopelle, en 1963. César et Ipoustéguy le signalent ensuite au galeriste Claude Bernard qui l’expose dès l’année suivante. La série des «Choux» date de cette époque. Il épouse Lilette Keller, originaire de Moutier en Suisse. En 1964 naît leur fils, Sébastien.

Jacques Kerchache lui offre en 1965 sa première exposition personnelle. Bernard Anthonioz, directeur du Fonds National d’art contemporain, lui achète une vingtaine de dessins, ce qui le tire momentanément de la misère. Entre 1967 et 1983, il collabore avec la revue «La Délirante» de son ami le poète libanais Fouad El-Etr. En 1970, la Galerie Claude Bernard présente une exposition personnelle avec la série des «Ateliers». En 1972, il fait partie de l’exposition collective «Douze ans d’art contemporain» au Galeries nationales du Grand Palais. A la même époque, il se rapproche d’Arrabal, Roland Topor et Jodorowsky, se lie d’amitié avec Henri Cartier Bresson auquel il donne des cours de dessin. Il développe une nouvelle série, les «Imprimeries». Il s’installe à Malakoff en 1974, dans une ancienne fonderie, et amorce la série des «Escaliers».

De 1986 date l’apparition des grandes aquarelles des Ateliers, des Serres et des Escaliers: «Mon obsession des plantes a trouvé là le meilleur terrain pour s’exprimer». Dans les années 90, il découvre un nouveau support pour ses aquarelles, la soie, et explore des compositions en mosaïque à partir de polaroïds. Dans la série des «Escaliers», les images se déploient en lames d’éventail.

From: http://www.gianadda.ch/wq_pages/fr/expositions/ancienne-szafran50ans.php

07:25 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, contemporain, irrationnel |  Imprimer

Imprimer

26/09/2013

Sonate n°1 pour piano de Robert Schumann

http://www.youtube.com/watch?v=CcKMPCmQkYM

Une magnifique pièce de Schumann, l’introduction de la sonate n°1, un poco adagio. Elle part dans tous les sens et vous donne des frissons et trémolos sur tout le corps. Elle vous caresse et vous titille.

Les premières notes sont mélodramatiques, puis très vite romantiques et cette allée et venue est pleine de charme. Elle vous entraîne dans des pays imaginaires, ceux des sons chaleureux et diserts.

Vient l’allegro vivace, une course effrénée dans les bois avec quelques poses sur les hauteurs. C’est un printemps radieux qui enchante le corps malgré l’essoufflement de la course.

Quel bel exemple de passage de la fougue sonore au romantisme apaisant. Schumann est un enchanteur qui entraîne ses auditeurs dans les recoins ignorés de leur personnalité. Merci aussi au pianiste Ionel Streba malgré un piano au son un peu grêle.

06:29 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique classique, romantisme, sonate |  Imprimer

Imprimer

25/09/2013

Une femme, c'est...

Une femme, c’est une bouche

Chaude, rouge, pétillante

Que l’on embrasse un soir d’orage

En attendant la pluie bienfaisante

Et ces lèvres sublimes parlent

Dissertent, bavardent, babillent

Elles veulent dire tout ce qui leur vient

A l’esprit pour s’en débarrasser

Lui ne dit mot, médite devant ce fait

Pourquoi parler de que l’on n’a pas connu

Quel mirage prévaut sur la réalité?

Façonne ton jardin avant de l’exposer !

Mais lorsqu’elle se dénude avec pudeur

Et entrouvre ses lèvres offertes

On ne peut que tendre amoureusement

Nos oreilles à cette source légère

07:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

24/09/2013

La Déesse des petites victoires, roman de Yannick Grannec

Un livre étrange où l’on passe de la plus haute mathématique aux soins d’une vieille dame à l’humeur inégale. Les premières pages (au moins une bonne cinquantaine) laissent le lecteur dérouté. 1980, à Princeton : première rencontre entre Anna Roth, une jeune documentaliste et Adèle Gödel, femme du mathématicien Kurt Gödel, ami d’Einstein. La première est chargée de récupérer les archives que détient la seconde. Pour y arriver, elle devra devenir l’amie d’Adèle, petite femme coriace, au destin particulier : elle a veillé toute sa vie sur un des plus grands mathématiciens du siècle qui se comporte comme un enfant sans jugeote. Deuxième chapitre : Adèle, une jeune serveuse de bar, fait connaissance avec Kurt Gödel, un jeune homme au comportement bizarre qui réfléchit en marchant la nuit dans les rues de Vienne. Kurt et moi n’avions rien en commun, du moins si peu. J’avais sept ans de plus, je n’avais pas fait d’études ; il préparait son doctorat. (…) La promenade s’est achevée comme elle avait commencé, dans le très inconfortable silence où chacun cachait ses pensées. Même si je n’ai jamais été douée pour les mathématiques, je connais ce postulat : une toute petite inflexion de l’angle de départ fait une énorme différence à l’arrivée. Dans quelle dimension, quelle version de notre histoire, ne m’a-t-il pas raccompagnée ce soir-là ?

mathématicien Kurt Gödel, ami d’Einstein. La première est chargée de récupérer les archives que détient la seconde. Pour y arriver, elle devra devenir l’amie d’Adèle, petite femme coriace, au destin particulier : elle a veillé toute sa vie sur un des plus grands mathématiciens du siècle qui se comporte comme un enfant sans jugeote. Deuxième chapitre : Adèle, une jeune serveuse de bar, fait connaissance avec Kurt Gödel, un jeune homme au comportement bizarre qui réfléchit en marchant la nuit dans les rues de Vienne. Kurt et moi n’avions rien en commun, du moins si peu. J’avais sept ans de plus, je n’avais pas fait d’études ; il préparait son doctorat. (…) La promenade s’est achevée comme elle avait commencé, dans le très inconfortable silence où chacun cachait ses pensées. Même si je n’ai jamais été douée pour les mathématiques, je connais ce postulat : une toute petite inflexion de l’angle de départ fait une énorme différence à l’arrivée. Dans quelle dimension, quelle version de notre histoire, ne m’a-t-il pas raccompagnée ce soir-là ?

On ne comprend que plus loin que le livre s’organise entre la vraie vie d’Adèle et de Kurt (Vienne, fuite devant l’Allemagne nazie, installation aux Etats-Unis) et la vie d’Adèle devenue vieille, phagocytant la vie d’Anna, missionnée auprès d’elle pour obtenir le nachlass de Kurt (documents faisant figure d’héritage intellectuel recueillis de manière posthume). Un chapitre dans les années suivant la deuxième guerre mondiale, un chapitre dans les années 80.

Les mathématiciens sont comme des enfants qui empilent des briques de vérité les unes sur les autres pour construire le mur qui remplira le vide de l’espace. Ils se demandent si certaines sont vraiment solides, si elles ne vont pas s’écrouler ensemble. J’ai prouvé que sur une certaine partie du mur, certaines briques sont inaccessibles. On ne pourra donc jamais vérifier que tout le mur est solide. C’est ainsi que Kurt explique son travail sur le programme de Kilbert, liste de questions dont il a résolu une partie avec son théorème d’incomplétude prouvant que certaines résolutions étaient inaccessibles. Pour Kurt, les mathématiques sont la vraie beauté. Il s’interroge sur l’existence de l’infini. Il explique la théorie des ensembles à Adèle qui lui demandait si l’on invente les mathématiques ou si on les découvre. Et il ajoute : « Je cherche à établir la décidabilité de l’hypothèse du continu. (…) J’ai l’intuition, Adèle, que l’hypothèse du continu est fausse. Il nous manque des axiomes pour construire une définition correcte de l’infini. (…) Je dois savoir si cet infini que j’explore est une réalité ou une décision. Je veux témoigner de notre avancée dans un univers de plus en plus lisible. Je dois découvrir si Dieu a créé les nombres entiers et l’homme, et le reste. »

Mais Adèle est perdue devant ces réflexions : Je retournais à ma cuisine. Les larmes avaient monté malgré moi ; ils devaient me croire inquiète pour l’avenir de l’humanité, en réalité, je m’apitoyais sur mon sort. J’étais une enfant dans un monde d’adultes. (…) Je ne serais jamais d’ici ; je serais toujours une exilée au milieu de tous ces génies. J’atteignais l’âge où les hommes seraient plus charmés par ma cuisine que par mes jambes : l’âge de la résignation.

Kurt finit par mourir. Est-il décédé de malnutrition comme ils l’ont dit ? Non, plutôt d’un accident du travail : il interrogeait l’incertitude ; il était mort rongé par le doute. La vie n’est pas une science exacte ; tout y est fluctuant, indémontrable. Il ne pouvait la vérifier paramètre par paramètre. Il ne pouvait pas axiomiser l’existence. Qu’avait-il cherché qui n’était pas dans son cœur, son ventre ou son sexe ? Il avait décidé de ne pas s’impliquer ; de se placer en dehors du monde pour le comprendre. Il y a des systèmes dont on ne peut s’exclure. Albert (Einstein) le savait, lui. S’exclure de la vie, c’est mourir.

Oui, un livre qui passe des plus hautes réflexions sur l’univers aux plus ordinaires sentiments d’une vieille femme qui s’accroche à son destin. Et pourtant : Je n’existais pas pour eux. Je n’ai jamais existé.

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, mathématique, science, incertitude |  Imprimer

Imprimer

23/09/2013

Qui es-tu ?

Si vous posez à quelqu’un la question : « Qui es-tu ? » Il peut vous dire son nom, où et quand il est né, quels diplômes il a obtenu. Ces réponses ne touchent pas à son être essentiel.

Je peux approfondir et demander : « Quel est ton caractère ? » Il ne pourra probablement pas répondre. En effet, la plupart des gens ne connaissent pas leur caractère. Mais ceux qui le fréquentent en donneront aisément une description. S’il lui arrive d’entendre cette description, elle sera presque certainement déçue, car ce que les autres considèrent comme son caractère, ne correspond pas à sa personnalité la plus profonde.

Il faut donc aller encore plus loin, jusqu’à l’inconscient. L’aide d’un psychologue, voire d’un psychiatre, sera peut-être requise. Grâce à ce dernier, vous parviendrez peu à peu à une compréhension plus profonde de la structure de la personnalité, de ses aspects positifs ou négatifs et vous saisirez mieux comment tout cela est apparu et s’est développé au cours des ans. Mais cette connaissance n’épuise pas l’être profond.

Et si vous pénétrez plus profondément, jusqu’à un niveau que la psychologie des profondeurs ne peut atteindre et que vous posez la question : « Qui es-tu ? » Il vous sera répondu : « Je ne sais qui je suis. Mais je suis unique et autre ».

« Dieu m’est plus intérieur que ma propre intériorité », dit Saint Augustin.

07:03 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le moi, psychologie, spiritualité, unicité de l'être |  Imprimer

Imprimer