30/06/2013

La dernière traque

L’art de la guerre est l’utilisation du vide. Ne voir que le plein des armées conduit à l’affrontement avec ses risques d’échec ou au moins de blocage. La manœuvre consiste à utiliser le vide pour s’emparer du plein. Celui-ci tombe comme un fruit mûr.

Le même constat est fait dans "Le rire de l’ogre", ce roman de Pierre Péju dans lequel Dodds dit : « Une sculpture, bien lourde, bien dure, c’est aussi à ça que ça sert : à révéler du vide. Tu vois l’espace entre les formes, c’est aussi une forme ».

De même encore, on ne se sent vivant que lorsqu’on se débarrasse de ses propres richesses. La difficulté de tout être vivant est de trouver cet équilibre entre la connaissance par l’expérience que donnent les années et l’amour ou la confiance qu’apporte une virginité à entretenir. Le noir et le blanc. Le blanc seul n’a pas de sens, il n’est que vide. Le noir seul est également vide. L’harmonie naît de cet équilibre entre le blanc et le noir, la marque d’une vie sous le regard de Dieu.

Selon les âges il appartient à l’homme de mettre l’accent sur un ou l’autre aspect. Il appartient à l’homme jeune de construire sa personnalité. Mais il lui faudra un jour ou l’autre la remettre en question sous peine de ne plus avancer. Il lui faudra se déconstruire pour poursuivre son enrichissement. Il devra abandonner certaines richesses physiques ou psychologiques (ses passions ?) pour progresser sur le chemin de la vie, et cela jusqu’à son dernier jour. Mais comment atteindre cette virginité d’esprit lorsque ces richesses sont grandes ? Plus l’on a reçu, plus il est difficile de ne pas s'enfler.

Méditer, c’est l’art de redécouvrir sa virginité, de redécouvrir le vide entre les pleins, c’est un art de guerrier. La dernière traque : celle de son propre fantôme fabriqué de toute pièce, qui n’est qu’apparence et fumée.

07:20 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, humain, spiritualité, vide |  Imprimer

Imprimer

29/06/2013

Le mot

Un poème, c’est avant tout un mot...

On peut ne pas se le dire

Mais ce mot qui enclenche les autres

Tourne en vrille dans la tête

Et fait fuir toute autre considération

Table rase, l’orage s’accumule

Et naît le tourbillon devenant tornade

Les mots jaillissent en vagues

Un vocable en attire un autre

Ils montent à la diction

Et s’échappe par bulles

Ferme tes écoutilles !

Soigne ton extinction !

Attend que jaillisse à nouveau

De l’obscurité le trait vivant…

Retour sur soi-même

Carré noir sur fond noir

Dans cette boite magique, je pêche

Ils prennent forme en sortant

Et chaque fantôme devient vrai

Mais ce ne sont bien que des spectres

Qui torturent la nuit de l’esprit

Ils dansent jusqu’à la fin

Mais peuvent s’arrêter instantanément

Panne sèche, train fantôme

La vapeur ne l’alimente plus

Et vous restez en équilibre

Sur un pied ou un pas

En attente d’une suite

Yeux fermés, bouche close

Vous répandez le noir

Autour de la vrille perdue

Plus rien ne jaillit de cette obsolescence

Relire, corriger un mot, une phrase

Mais rien ne vous fera changer

Ce que l’orage vous a dicté

Le mot s’est envolé

Il est temps de laisser le lecteur

Et de retomber lourdement

Le nez dans l’herbe du diable

07:31 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

28/06/2013

Oublier le temps

Il est des moments où le vide s’installe en soi. La machine ne tourne plus rond. Elle se laisse gagner par l’indolence, l’inertie, le désaveu. Se lever pour penser non pas « A quoi bon », mais plutôt pour se dire « Plus rien ne me monte à l’esprit ». La grande platitude s’empare de vous. La plaine rase jusqu’à l’horizon. Vous êtes réduit à ce morceau de chair affaissé qui regarde autour de lui sans rien voir. Le monde a perdu sa brillance ou la connexion ne se fait plus avec votre cerveau. Vous zappez sans cesse entre vos pensées sans parvenir à vous fixer. Les images défilent puis s’estompent, remplacées par d’autres. Rien n’arrête cette ronde insensée.

Et peu à peu vous êtes gagné par un mal être indéfinissable, une sorte de mal de cœur qui vous monte dans la gorge et vous dit : « Vois cet être démantelé, comment vit-il encore ? » Vous fermez les yeux et la nuit vous envahit. Le trou, large, béat, vous entraîne dans les profondeurs de cet être las que vous n’imaginez pas comme étant vous-même.

Votre seul refuge : être là, présent, ici. Ne rien laisser surgir de votre esprit. Oublier toute pensée (si c’est possible !), s’enfouir dans ce lit immense de l’abandon de soi et reposer en oubliant le temps.

Oh, et puis pourquoi pas ? Ecoutez dans votre errance la pavane de Gabriel Fauré :

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=sWW7pfXlYLY&NR=1

07:53 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychologie, mal-être, malaise |  Imprimer

Imprimer

27/06/2013

Le rire de l’ogre, roman de Pierre Péju

Beaucoup y ont vu un roman sur la guerre, d’autres un roman d’amour impossible entre Paul Marleau et Clara, d’autres enfin une méditation sur le mal à travers ses différentes formes. Histoire d’un siècle au travers de la vie d’un homme et de ceux qu’il côtoie. Comme dans La petite chartreuse, on entre difficilement dans le récit et l’on s’ennuie. Mais progressivement on prend conscience de l’intérêt du livre. Pour ma part, je n’en retiens que l’aspect lié à Paul Marleau en tant que sculpteur et à la sculpture. De très belles pages sur cet art difficile, physique et sensuel :

d’un homme et de ceux qu’il côtoie. Comme dans La petite chartreuse, on entre difficilement dans le récit et l’on s’ennuie. Mais progressivement on prend conscience de l’intérêt du livre. Pour ma part, je n’en retiens que l’aspect lié à Paul Marleau en tant que sculpteur et à la sculpture. De très belles pages sur cet art difficile, physique et sensuel :

Dodds glisse ses mains dans les fentes qu’il a pratiquées dans le ventre et le torse de ses statuts. – Tu vois, mon truc, ça consiste à saisir la réalité par ses trous ! (…) Je m’écarte, je prends du recul, et ce que je vois, c’est l’espace que ça fait apparaître autour… Une sculpture, bien lourde, bien dure, c’est aussi à ça que ça sert : à révéler du vide. Tu vois l’espace entre les formes, c’est aussi une forme. (...)

Je comprends comment on peut sculpter une ombre, l’ombre du soir, la nudité, la souffrance et même… la pensée. Je comprends que ce n’est pas l’artiste fiévreux qui fabrique une femme de pierre. C’est une femme accroupie, une femme en pleurs, une femme damnée ou une femme-cuiller qui s’arrache elle-même à la matière, qui s’accouche elle-même à l’aide des mains du type qui se prend pour le maître des formes. (...)

… je ne peux alors que cogner, trouer, dégrossir et faire éclater de gros morceaux de matière, priant en même temps cette matière de me résister le plus possible. Car je ne désire ni victoire ni défaite. Les éclats giclent dans mes lunettes de protection, m’écorchent le front. Mes reins me brûlent. Mes omoplates vont se briser, comme mon coude, comme ma mâchoire. Mon pouce et mon poignet me font mal à gueuler. Je deviens à la fois la force et la roche. Je deviens le point d’impact et le vide ricaneur. Je gueule, mais au moins, tant que je cogne, je disparais !

Il est rare de lire des romans qui entrent dans le processus de création d'une œuvre. Pourtant quoi de plus beau de décortiquer ce travail, d’en saisir les subtilités, les hésitations, les joies et les douleurs. Et lorsque cette création est un acte physique autant que conceptuel, l’homme s’accomplit de lui-même dans l’effort et l’ignorance du résultat.

06:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, guerre, amour, art, sculpture |  Imprimer

Imprimer

26/06/2013

Urbanisation

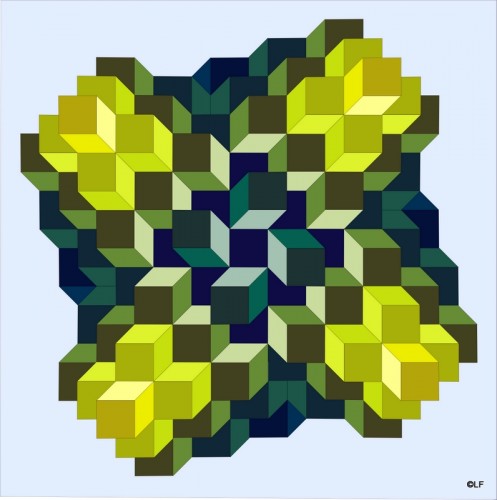

Entrelacée avec les autres, chaque partie s'oriente cependant de manière propre à partir du centre. Celui-ci est le noeud des relations à la fois de dépendance et d'opposition. Symbole de la vie urbaine moderne où chaque quartier semblable aux autres se distingue par une entité psychologique propre et une réalité physique homogène.

07:16 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, optique art, peinture contemporaine, dessin |  Imprimer

Imprimer

25/06/2013

Matin ensoleillé

Réjouis-toi, le soleil est entré dans ta maison

Il a envahi les recoins les plus sombres

Les fleurs ont perdu leur tristesse

Pour ne plus montrer que leur sourire

Au monde qui se perd dans les couleurs

Et toi, tu es là, assise au coin de la fenêtre

A regarder passer les oiseaux un à un

Vers les grands haubans des pins de la forêt

Qui restent sombres sur leurs tapis d’aiguilles

Les pas qui y courent ne parlent pas

Comme ceux de la fillette qui te regarde

As-tu cherché à voir où courait le monde

Celui des aveugles, des malades, des mourants

Vers un carré de lueur d’or et de verre

A travers une petite lucarne percée dans le grenier

Sens-tu que le soleil à pourtant perdu

Les longues journées d’hiver

Où il montrait un rayon conquérant, mais chétif

Ces journées que nous passions dans l’espoir

De l’apparition de la flèche d’or

Qui courait sur la blancheur des champs

Ouvre la fenêtre, ouvre ta porte

Sors dehors et ris aux oiseaux

Pour leur montrer que tu as compris

Que la lumière est revenue

Toute puissante et divine

Pour nous montrer le chemin à suivre

Cours dans la forêt pour surprendre

Un rayon qui l’aurait transpercé

Cours le long des rues de la ville

Toujours tristes, mais aujourd’hui gaies

L'étincelle cherche la couleur des femmes

Et l’impudence des hommes

Pour faire entendre leurs bruits

Si éclatants lorsque le jour s’épanouit

07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

24/06/2013

La zone urbaine et sa modélisation

En 1800, 2% seulement de la population mondiale vivait dans une ville. Il y a encore 50 ans, la grande majorité de cette population était rurale. en 2007, le nombre de citadins est devenu supérieur à celui des ruraux, selon le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP). Plus de 3,3 milliards d’êtres humains sur les 6,5 milliards d’habitants que compte notre monde, sont regroupés dans des zones urbaines et les démographes prévoient qu’en 2030 cette proportion devrait dépasser 60%. Actuellement, on compte 24 mégapoles de plus de dix millions d’habitants, alors qu’il n’en existait que 4 en 1975. Les pays latino-américains sont actuellement les plus urbanisés. Mais l’Asie de l’Est et du Sud va probablement prendre la première place en raison de son fort taux de croissance prévisible durant les 30 prochaines années. La plus grande mégapole sur notre planète est Tokyo qui compte environ 30 millions d’habitants. New York ne se situe plus qu’en 4ème ou 7ème position, selon les auteurs, avec plus ou moins 20 millions. Entre ces deux villes ce sont les mégapoles d’Asie et d’Amérique du Sud qui prennent le pas (Séoul, Dacca, Bombay, Sao Paulo, Mexico). Ce classement n’est qu’approximatif puisqu’il n’existe pas de recensement au niveau mondiale au cours d’une même période. L’Union européenne fait piètre figure dans ce bilan puisqu’on ne trouve que trois villes de plus de dix millions : Essen, mégalopole regroupant plusieurs villes allemandes, l’agglomération parisienne et Londres avoisinant les dix millions.[1]

La notion de ville représente un concept propre, à l’opposé de la notion d’agglomération, beaucoup plus vague. Mais, aujourd’hui, il est souvent plus approprié de parler de zone ou d’aire urbaine, notion géographique utilisée en urbanisme. Si l’on considère la zone urbaine comme un tout, on parlera de métropole, c’est-à-dire d’une ville concentrant une population importante, disposant de pouvoir de direction dans les domaines économiques et financier, coordonnant des activités industrielles et tertiaires, dotée d’un réseau urbain et accumulant des emplois stratégiques. Plusieurs zones urbaines peuvent se rejoindre pour former une conurbation, ensemble de villes unies par l’extension de leurs bâtis respectifs (développement de leurs banlieues) et entre lesquelles s'établit une complémentarité et une répartition des fonctions. En France, seule l'ensemble Lille-Roubaix-Tourcoing correspond à cette définition ; en Allemagne, la Ruhr en est un bon exemple. Généralement ces conurbations s’accompagnent de périurbanisation, voire de rurbanisation, terme inventé en France dans les années soixante-dix, qui désigne la progression de l'habitat des citadins dans les zones rurales autour des grandes villes.

Au-delà des métropoles, les très grandes agglomérations peuvent être qualifiées de mégapole, agglomération dont le seuil a été fixé par l’ONU à 8 millions d’habitants et qui abrite en son sein des centres de décision importants. Enfin, l’on trouve des mégalopoles (du grec megas, megalos, « grand » et polis, « ville ») qui sont des espaces urbanisés polynucléaires formés de plusieurs agglomérations dont les banlieues s'étendent tellement qu'elles finissent par se rejoindre, et cela sur de longues distances. Ce concept a été proposé par le géographe français Jean Gottmann[2], qui définit la "Mégalopolis" par la région urbaine s'étendant entre l'agglomération de Boston et la conurbation Baltimore-Washington, comprenant les agglomérations de Hartford, de New York, et de Philadelphie, ainsi qu'une multitude de villes de plus de 100 000 habitants, sur la côte est des États-Unis. On retrouve parfois l'expression BosWash (composée par la première syllabe du nom des deux villes situées aux extrémités). Cet ensemble urbain s'étale sur plus de 800 km du Nord au Sud, avec une population estimée à quelques 65/70 millions d'habitants.

¨ La modélisation des zones urbaines

Chaque civilisation a produit un mode d’organisation urbain spécifique : largeur des axes de circulation, nature des matériaux de construction, hauteur des immeubles, habitat lâche ou resserré font que les facteurs de l’équation « ville » fluctuent ; de même, la culture des habitants, la nature des populations urbaines (homogènes, multiculturelles, en paix ou en confrontation perpétuelle) contribuent à donner à chaque ville son originalité.

Par ailleurs, la perception de la zone urbaine est complexe du fait de son caractère multidimensionnel. Le géographe, le sociologue, l’urbaniste, les pouvoirs publics et leurs services, les militaires ont chacun leur approche spécifique, qui, souvent indépendantes les unes des autres, ne rendent pas compte de la zone urbaine dans sa plénitude. Il est donc nécessaire de les croiser pour aboutir à une vision interdisciplinaire plus représentative de la réalité dans sa globalité.

Malgré leurs spécificités, les zones urbaines ont cependant certaines caractéristiques qui permettent de les regrouper en quelques grandes catégories et de mettre progressivement au point leur modélisation.

Cette modélisation a commencé avec l’école de Chicago qui qualifie les villes de « laboratoire social », en les étudiant sous l’angle de la répartition dans l’espace des communautés et des classes sociales. Elle met au point le concept d’aire naturelle, secteur ou quartier de la ville. Il « naît sans dessein préalable et remplit une fonction spécifique dans l’ensemble urbain ; c’est une aire naturelle parce qu’elle a une histoire naturelle ». Ces aires trient les populations en fonction de leur appartenance culturelles, sociales ou d’un statut propre. Puis apparaît le concept d’aires concentriques dont la théorie a été établie par Burgess qui insiste non pas sur la totalité de la ville, mais sur son homogénéité née de la complémentarité entre les différentes aires. Ainsi la ville est divisée en zones naturelles (unité territoriale dont les caractéristiques distinctes, physique, économique et culturelle, sont le résultat de processus sociaux non planifiés) résultant de processus de domination, d’invasion et de succession. Ils observent que les groupes communautaires passent des zones détériorées vers des zones résidentielles plus aisées au fur et à mesure de leur intégration et promotion sociale. Le processus déterminant est la compétition pour l’espace, si bien que l’organisation économique est une organisation écologique, une sous-structure naturelle et inévitable de la société.

Dans les années 90, les villes changent et il convient de revoir les modèles traditionnels de métropole unicentrée. Ainsi les New Cities de R. Fishman (1990) sont-elles des régions urbaines déferlantes dont l’unité de mesure n’est plus le bloc, mais le « corridor de croissance » long de 50 à 100 miles.

Dans les années 2000, l’école de Los Angeles initie à la géographie postmoderne. Il s’agit d’aller au-delà de la matérialité superficielle, des formes concrètes susceptibles seulement de mesure et de description, de la recherche de régularité qui réifie l’espace : « l’organisation spatiale de la société est présentée de telle sorte qu’elle apparaît socialement inerte, un produit de la friction de la distance, de la relativité de la localisation et des axiomes d’une géométrie dépolitisée. Le temps et l’espace, comme le marché ou la structure sociale, sont représentés comme des relations naturelles parmi les objets, explicables objectivement en termes de propriétés physiques »[4]. Le modèle de Los Angeles devient le modèle américain qui va finalement façonner l’ensemble des grandes villes du monde.

Alors quels sont ces grands modèles de zone urbaine ?

Suite prochainement.

07:13 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, géographie, ville, population, sociologie |  Imprimer

Imprimer