18/03/2012

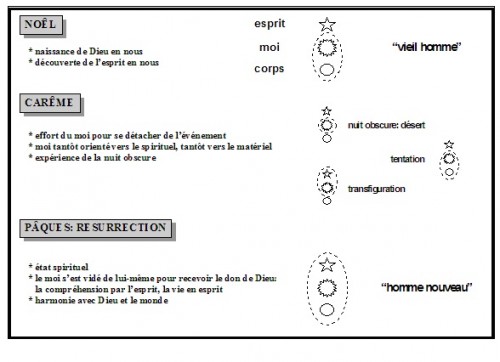

Le passage à la vie spirituelle

Bien que chrétiens, nous saisissons mal ce que signifie « être sauvé », ou « le Christ nous a rachetés », ou encore « passer du vieil homme à l’homme nouveau ». Nous le saisissons mal parce que nous ne le vivons pas, nous ne nous laissons pas transformer par l’Esprit, nous considérons que notre état d’être est l’état normal de l’homme et nous n’imaginons pas que nous pourrions « être » autrement.

A travers les cycles de l’année liturgique, l’Eglise nous invite à la vraie vie, la vie en Dieu. Il s’agit de passer de l’état d’être égocentrique, préoccupé uniquement de son corps de ses sentiments et de ses pensées, à un état d’être unifié, ouvert, en harmonie avec Dieu et le monde. C’est le passage, la Pâque.

05:33 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : spiritualité, christianisme, carême, pâque |  Imprimer

Imprimer

17/03/2012

Autoroute, un vendredi soir

Autoroute, un vendredi soir

Le soleil assoiffe le ruban gris

Qui déroule sa glissade devant nous

Au loin, il tremble de chaleur

Et prédit à l’automobiliste hasardeux

La cécité provisoire des voyages vers l’ouest

La voiture ronronne avec aisance

Avalant mètres et kilomètres

Dévalant les pentes échevelées

Remontant sans peine la contre-pente

Insensible à la fatigue et au bruit

Alors que, face à nous, surgissent

Les bolides bondissants et félins.

Hors de cette saignée, calme, silence

Béatitude d’une campagne endormie

Par une après-midi de repos

Quand déjà le cercle de lumière

Atteint l’horizon, diffusant

Aux arbres et collines une lueur

Légèrement jaunie par quelques nuages

Amassés sur un fond de ciel cotonneux

Sortie dans l’ombre, au crépuscule

Pour se laisser entraîner subrepticement

Vers d’autres horizons invisibles

Qui nous conduiront sans bruit

Jusqu’à la maison rêvée et choyée

Où l’on entrera pour ouvrir une nouvelle vie

07:37 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

16/03/2012

Impressions champêtres

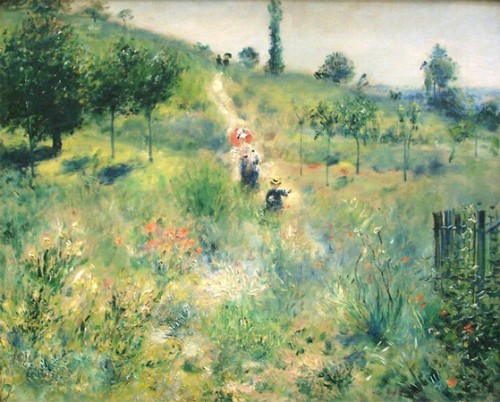

Il y a déjà un an, j’ai eu un coup de foudre pour deux tableaux assez proches, l’un de Renoir, intitulé « Chemins montant dans les hautes herbes », peint vers 1872-1875, et l’autre de Claude Monet, « Coquelicots », peint en 1875. Et je les retrouve hier, au musée d’Orsay, presque côte à côte, parmi les autres impressionnistes.

La même impression d’irréel heureux, le même enchantement d’un début d’été, odorant, dans le silence ouaté de la campagne, comme un arrêt du temps, quand l’instant devient éternité par émerveillement de l’être.

Quelle merveilleuse descente de la colline ensoleillée, presqu’illuminée de cette couleur irréelle que donne les rayons trop puissants d’un après-midi de chaleur. On entend rire les premiers groupes de femmes, jeunes, souriantes, joyeuses, qui se laissent caresser par les herbes hautes en se tenant par le bras. La première cueille quelques coquelicots ou autres fleurs, elle hume avec délice l’odeur renversante de la nature épanouie, ouvre les yeux sur ces couleurs vives, mais diaphanes que donne le silence d’un début d’après-midi en été. Plus loin, en haut de la colline, les parents, ou un autre couple, devisent plaisamment, en bonne compagnie, se laissant porter par l’ambiance simple et magique de ce jour. Les contours de la végétation restent flous, sauf au premier plan, comme les mirages, emprunts d’un léger tremblement qui transforme la réalité en rêve vivant.

Et il en est de même pour les Coquelicots de Monet. Le dessin est plus enfantin, plus sombre aussi, sans doute en raison du ciel plus chargé. La douce transparence des chaleurs d’été n’y est pas. L’atmosphère est cependant douce, moutonnée, coconnée, englobée dans ces couleurs moins vives, enrobée de gris qui sont le reflet des nuages filtrant la lumière et qui donnent ce repos moins exaltant, mais aussi subtil, que le tableau de Renoir. Les coquelicots s’égaillent sur la pente de la butte (ce n’est pas une colline). Ils s’égrainent comme des cloches au son cristallin, enchantant le regard sur ces hautes herbes qui ondulent sous la brise. Là aussi les personnages en descendent, deux mères avec leur enfant. L’ombrelle, instrument indispensable à l’époque, alors que de nos jours on se laisse griller au soleil avec juste, et encore, un écran de crème à même la peau. Elles avancent calmement, ont l’air perdues dans leurs pensées, et les enfants restent sagement à leur côté, comme intimidés par cette nature immobile, silencieuse, endormi.

Merci à vous, artistes, pour ces petits chefs d’œuvre pleins de promesse d’été ! Grâce à votre art, vous nous faites revivre ces instants merveilleux de l’enfance, par ces impressions si finement délivrées, qui, comme la madeleine de Proust, entraînent le souvenir vers ces paysages oubliés dans les replis de la mémoire.

06:59 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impressionisme, art |  Imprimer

Imprimer

15/03/2012

L’opinion publique

En ces moments d’élections, lorsque les médias s’enflamment journellement pour ces héros conspués qui se présentent au suffrage universel, il est important de savoir jusqu’à quel point le quatrième pouvoir exerce son influence.

Pour Alfred Sauvy, l’opinion publique est le for intérieur d’une nation, un arbitre, une conscience. L’opinion publique, cette puissance anonyme, est souvent une force politique, et cette force n’est prévue par aucune constitution [1].

On a longtemps pensé que les médias avaient un impact important sur l’opinion publique. La propagande, au milieu du XXe siècle, a largement utilisé ceux-ci pour influencer l’opinion. Il s’avère cependant, contre toute attente, qu'ils n’ont pas un impact aussi important que celui qu’on leur attribue en matière de formation de l’opinion.

Les expériences de laboratoire et les enquêtes sur le terrain ont en effet mis en évidence que la propagande portant sur des objets aussi différents que des élections ou le moral d’un ennemi produit peu de changement sur les opinions. L’image d’un auditeur passif auquel on fait ingurgiter des vérités prémâchées et que l’on peut manipuler aisément est fausse, comme l’ont clairement montré Paul F. Lazarfeld, Bernard Berelson et Hazel Gaudet à l’occasion de la première étude par panel d’une élection présidentielle (celle de 1940 qui opposait Roosevelt à Willkie) [2].

Dans la plupart des sociétés contemporaines, on peut distinguer cinq catégories d’influence :

§ Les décideurs qui sont ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique, administratif, judiciaire, militaire, policier, etc. Ils sont, dans les pays démocratiques, très sensibilisés aux réactions de l’opinion, doivent en tenir compte et sont parfois paralysés dans leur action pour cette raison. Dans le même temps, ils cherchent à faire évoluer l’opinion de façon à faire passer les réformes qu'ils jugent nécessaires, mais qui pourront être impopulaires.

§ Les leaders d’opinion sont ceux qui cherchent à faire valoir leur représentation du monde et leurs solutions aux problèmes de société. Il s’agit des chefs de partis politiques et d’institutions religieuses, des représentants de syndicats et de toutes sortes d’organismes fédérateurs ou d'associations.

§ Les “ communicateurs ” ou professionnels des médias, qui tendent de plus en plus à se constituer en pouvoir autonome, indépendant économiquement, donc moins orienté politiquement qu’auparavant. Les anglo-saxons les appellent “ communicateurs professionnels ”, c’est-à-dire ceux qui maîtrisent une compétence spécifique dans la manipulation des symboles et qui utilisent ce talent pour nouer une liaison entre différentes personnes ou divers groupes. Pour P. Schaeffer, le communicateur remplit un rôle de médiateur, brisant la relation directe entre les décideurs et leaders d’opinion et le public. Il choisit parmi toutes les informations celles qu'il veut communiquer.

§ Les instigateurs d’opinion, ou “ guides d’opinion ” pour les anglo-saxons, qui, in fine, modèlent l’opinion des membres du ou des groupes auxquels ils participent. Charles Horton Cooley, puis plus tard, Elihu Katz et Paul F. Lazarfeld ont fait ressortir l’importance de leur rôle. Ils servent de filtre entre les médias de masse et le reste du groupe (théorie du « Two steps flow of communications »).

§ Les groupes primaires, qui jouent également un rôle important dans la formation de l’opinion en raison des phénomènes de conformité et d’obéissance qu’ils fédèrent ou encore des phénomènes de déviance suscités.

Les opinions et les attitudes d’une personne dépendent en fait de celles de son environnement social. On ne peut pas vraiment parler d’influence, mais plutôt d’un processus qui lui permet de choisir entre la réalité objective et la réalité sociale constituée par les opinions de son entourage.

[1] Alfred Sauvy, L’opinion publique, Que sais-je n° 701, Paris, Presses Universitaires de France, 1971, p.6.

[2] Paul F. Lazarfeld, Bernard Berelson et Hazel Gaudet, The People Choice, New York, Columbia University Press, 1948.

06:38 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, présidentielle, élections |  Imprimer

Imprimer

14/03/2012

Péplum, roman d’Amélie Nothomb

Amélie Nothomb, la surdouée des dialogues et de la joute verbale, s’en est donnée à cœur joie dans ce livre. Malheureusement, le résultat est mitigé. D’abord, est-ce un roman ou une pièce ? Un roman puisqu’elle l’a choisi ainsi, le titre Péplum étant sous-titré roman. Mais c'est un dialogue sans explication, à prendre brut. D'ailleurs, pourquoi Péplum, qui est une tunique de femme dans l’antiquité ? Certes, la narratrice le porte dans cette aventure dans le futur.

mitigé. D’abord, est-ce un roman ou une pièce ? Un roman puisqu’elle l’a choisi ainsi, le titre Péplum étant sous-titré roman. Mais c'est un dialogue sans explication, à prendre brut. D'ailleurs, pourquoi Péplum, qui est une tunique de femme dans l’antiquité ? Certes, la narratrice le porte dans cette aventure dans le futur.

La romancière se fait opérer et se réveille dans une salle bien différente de celle d’un hôpital. A son chevet, Celsius, scientifique énigmatique lui annonce qu’elle est en 2580. Et le dialogue commence, fait de petites phrases courtes, cinglantes, ironiques. Cela durera jusqu’à la fin du livre, que je n’ai pas lu en entier. A la page 90, j’ai déclaré forfait, lassé, voire écœuré au vrai sens du terme, par ces réparties permanentes, comme une partie de tennis dont les balles sont rapides, trompeuses, envoyées aux quatre coins du court et qui dure des heures, voire des jours. Ces échanges peuvent être drôles lorsqu’ils sont enrobés d’une situation et d’évènements, mais un livre complet d’anathèmes entre deux pèse trop lourd.

On y trouve cependant quelques détails intéressants. C’est ainsi que Celsius explique à A.N. :

– Moi qui vous parle, je suis oligarque.

– Compliments.

– Vous ne me demandez pas en quoi consistent ces tests ?

– Il est inutile de vous le demander. Quand un premier de la classe a eu une bonne note, il finit toujours par réciter les questions, les réponses et les félicitations.

– Nous sommes évalués sur trois plans : notre intelligence (en ce, compris notre culture), notre caractère (en ce, compris notre honnêteté) et notre santé (en ce, compris notre beauté).

– Votre beauté ?!

– Oui. Les laids ne sont pas admis.

– C’est d’une injustice flagrante !

– Pas plus que le reste. Être jugé sur son intelligence est aussi injuste que d’être jugé sur sa beauté.

On y trouve même quelques réflexions intéressantes :

– De toute éternité, le Beau est plus rentable que le Bien.

– Rentable !

–Réfléchissez. Le Bien ne laisse aucune trace matérielle – et donc aucune trace, car vous savez ce que vaut la gratitude des hommes. Rien ne s’oublie aussi vite que le Bien. Pire : rien ne passe aussi inaperçu que le Bien, puisque le Bien véritable ne dit pas son nom – s’il le dit, il cesse d’être le Bien, il devient de la propagande. Le Beau, lui, peut durer toujours : il est sa propre trace. On parle de lui et de ceux qui l’ont servi. Comme quoi le Beau et le Bien sont régis par des lois opposées : le Beau est d’autant plus beau qu’on parle de lui, le Bien est d’autant moins bien qu’il en est question. Bref, un être responsable qui se dévouerait à la cause du Bien ferait un mauvais placement.

Mais très vite on se lasse de ces affrontements permanents qui ne sont que des dialogues creux où seuls comptent le persiflage et le quolibet.

N’ayant pas tout lu, je n’ai pu m’empêcher d’aller voir à la fin ce qui se passait. Et, bien sûr, tout cela se termine par l’écriture d’un roman qui raconterait l’aventure : Quand j’eus fini de rédiger ce manuscrit, je l’ai apporté à mon éditeur. J’ai précisé qu’il s’agissait d’une histoire vraie. Personne n’a daigné me croire.

07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, femme |  Imprimer

Imprimer

13/03/2012

Ecoute d’une fenêtre ouverte sur un piano

Ecoute d’une fenêtre ouverte sur un piano…

Cristallines, les notes tombent une à une,

En cascade, ralenties, comme gelées,

Et la pesanteur les laisse s’écraser

Sur la surface lisse et froide,

Entre les rochers de la solitude.

Emportées par le tourbillon des flots,

Elles forment un renflement

Et s’évasent entre les cailloux

Qui parsèment la main gauche

De coupures subtiles.

Certains passages, entre les pierres,

Entraînent un modelé accéléré

Dans lequel les notes se noient

Dans une harmonie prudente,

Avec une retenue évidente.

Enfin... La plaine luxuriante

Où la mélodie prend de l’ampleur,

Accompagnée de nombreux accords :

Septième dominante,

Neuvième parfois,

Toujours suggérés,

Susurrés à l’oreille.

Tout s’éteint,

Se dilue,

Se perd,

Dans le grand bleu turquoise.

Alors on se laisse endormir,

L’esprit libéré de ce tout

Qui nous empoisonne

L’existence de son obsession :

Penser = vivre.

Quelle erreur !

07:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème, musique, piano, concert |  Imprimer

Imprimer

12/03/2012

Le plein du vide, composition musicale de Xu Yi (1997)

http://www.youtube.com/watch?v=-kpIxptSdm0

C’est un voyage dans le continuum espace-temps d’Einstein. On y flotte, sans repère, à la dérive, dans un ensemble inconnu. Où se trouve-t-on ? Qu’entend-on ? Perte de la réalité, le noir, le vide, comme un manque d’espace, ou plutôt un trop d’espace vide, sans rien qui le limite.

Nous sommes partis, le tambour l’affirme.

Alarme ! Les trompettes...

Frottement du véhicule dans l’espace

Puis, plus rien. Ah, si !

Qu’est-ce ? Une ombre de sons,

Un délicat enchantement des nerfs,

Une attente exacerbée d’un accord

Qui arrive parfois, au détour d’une absence.

Montée des insectes qui piétinent

Dans le sable qui crisse sous les pas.

Quelques bulles éclatent, irisées,

A deux encablures de votre corps.

Vous restez impassible, engourdi.

Appel des bambous cognés,

Des bonbonnes résonnantes,

Des serpentins de clarinettes,

Et montée en puissance

De voix obscures et diffuses

Dans la forêt de bruits atténués

Par l’espace, l’espace, l’espace…

Le temps n’a plus de prise,

Il fuit, écrasé de sons, d’éclatements ;

Il se réfugie sous la couverture

Du crâne qui résonne intensément.

Silence ! Pénétration du vide

Dans la calotte cervicale

Comme un glaçon glissant

Entre les neurones atones.

Le temps s’allonge, s’allonge,

Prend de l’espace, loin, très loin.

Pas de final, l’arrêt du son

Est-il un signal de finition ?

Vous vous complaisez

Dans cet univers insolite

Inimaginable, empli de pièges.

Vous vous sentez projeté

Par les explosions,

Les insinuations,

Les appels d’on ne sait où !

Et si vous vous laissez aller,

Vous sombrez dans l’absence,

Vous rétractez votre personne

Jusqu’à ne plus contenir

Qu’un vide nourrissant.

Quelle perspective !

« Xu Yi est née à Nankin, en Chine, peu avant la Révolution culturelle. À l'âge de six ans, elle doit suivre sa mère envoyée à la campagne dans une ferme de rééducation ; là, elle commence l'apprentissage du violon chinois (voir article du 16 septembre 2011 sur l’erhu). Elle entre au conservatoire de Shanghai où elle poursuit cet apprentissage, puis, à l'âge de dix-sept ans, elle intègre la classe de composition. Elle obtient une bourse d'étude pour venir en France. À son arrivée, en 1988, elle suit le cursus de Composition et informatique musicale de l'Ircam (1990-1991). Elle entre au Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) de Paris où elle étudie avec Gérard Grisey et Ivo Malec, et obtient un premier prix de composition en 1994. Elle vit actuellement à Pékin. »(Jean-Luc Idray)

Il semble que, chez Xu Yi, le temps soit davantage psychologique que chronologique : c'est la densité des sons-évènements qui produit la perception du temps. En fait, entre dynamisme et immobilisme, c'est une conception circulaire du temps que l'œuvre reflète. Xu Yi n'envisage pas un temps musical T qui se référencerait suivant le schéma habituel du Chronos, soit un temps linéaire allant du passé à l’avenir, tel que le conçoit l’occidental dans sa vision matérialiste et mesurable du temps. Xu Yi envisage plutôt un temps unique par nature et qui se redéfinit en permanence en puisant en lui-même son évolution. Il s’agit d'un temps circulaire en mouvement, en perpétuelle « inventivité » et non d’un temps circulaire statique. Xu-Yi redéfinit le temps par rapport au non-temps, mêlant le yin et le yang dans une recherche sonore complexe. Le temps dans sa musique s’étire, forme un équilibre qui traduit l’harmonie universelle, un juste milieu entre le son et le silence, la lumière et l’obscurité, le vide et le plein.

Ceux qui désirent approfondir ce style de musique pourront lire utilement le contenu du site :

http://www2.cndp.fr/secondaire/bacmusique/xuyi/musique_temps.htm

07:17 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, temps, espace, philosophie |  Imprimer

Imprimer