09/02/2014

Adagio du concerto pour clarinette et orchestre en la majeur KV 622 de Mozart, avec Michel Portal

http://www.youtube.com/watch?v=TOqg8H7Ynxk

Composé quelques mois avant sa mort, ce concerto est le seul écrit pour clarinette par Mozart. L’adagio et connu et souvent utilisé dans les musiques de film. Il est lent, calme, mélancolique avec une alternative régulière des parties d’orchestre et de clarinette.

Il est écrit à la manière d’une aria, c’est-à-dire sous la forme d’un lied (un thème A suivi d'un thème B, puis d'un retour au thème A) : ce type d'aria est aussi connu sous le nom d'aria da capo ou aria avec da capo, c'est-à-dire reprise du commencement. Il est introduit par la clarinette qui joue le thème principal, repris ensuite par l’orchestre.

C’est un thème simple, une première phrase avec une montée en majeur et une demi-descente dans un rythme lent, expressif, charmeur. Puis une deuxième montée jusqu’à l’octave, sur le même thème et le même rythme. Enfin, une alternance de quarte et quinte en descente et une conclusion à la tierce finissant sur la note de départ. Le thème est ensuite repris par l’orchestre dans la même simplicité. La clarinette reprend alors la partie solo pour développer le thème dans le même rythme lent, mais avec des variantes descendante et finissant sur la même conclusion. Puis le thème se développe entre le soliste et l’orchestre, toujours dans la même simplicité tranquille avec reprise du thème de départ comme le rappel d’une quiétude permanente troublée modestement par quelques montées émotives de la clarinette.

Le film Amadeus de Milos Forman a fait beaucoup de mal à l'image de Mozart. Dans l’esprit de beaucoup de gens, il ne fut qu’un voyou doté de génie musical, avec une vie émotive indisciplinée. Comment une telle personne, proche d’une folie certaine, pourrait avoir composé une musique aussi sensible et équilibrée que celle-ci ? De la même manière, comment imaginer que c'est Michel Portal, musicien de jazz, aux couacs retentissants et obscènes pour le classique, qui joue avec brio cette aria, enchantant nos sens et réveillant en nous le meilleur. La musique parle mieux de ce que nous ne connaissons pas que l'analyse sociologique, culturelle ou psychologique.

07:46 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique classique, concerto, expression, beauté |  Imprimer

Imprimer

08/02/2014

Tempête

J’émerge et respire un grand bol d’air

Quel bruit ! Un grondement incessant

Une autoroute de départ en vacances

Ecrasé sous les roues et asphyxié de gaz

J’ouvre un œil. Où suis-je ?

Dans quelle machine à laver suis-je tombé ?

Un incessant mouvement de grains de sable

Qui balaye les toits, entre par les fenêtres

Et passe le plumeau sur toute surface nue…

Levons-nous puisque le néant nous refuse…

Le sol est froid, l’air est moite

Collé contre le carreau glacé

Je contemple la danse du vent

On ne le voit pas. Certes on l’entend.

Les arbres s’agitent et se plient

Ils frémissent et gémissent de crainte...

En gros bouillons irascibles

La rivière charrie sa boue jaune

Entraînant toutes sortes de brindilles

De branches, d’herbes et de malheur…

Le vent ne se démonte pas, il s’amplifie

Je suis assis sur la bande médiane de l’autoroute

Et les véhicules passent à droite et à gauche

Hurlant indistinctement : écarte-toi, écarte-toi !

Alors, las de cette agitation non maîtrisée

Je ferme les yeux, ouvre mes paumes

Lève les bras à la force du souffle…

Je me dénude de mon immodestie

Et crie.

Les sons se perdent dans les branches

Mais quel bienfait ce passage hors du temps

Je suis sourd aux gesticulations

Assis sur mon tonneau, balloté par les flots

Je m’envole vers je ne sais où

Je perds mon identité pour redevenir

Celui qui a toujours été, qui n’est rien

Et qui devient le tout, par absence…

Je suis le vent et je caresse la terre

Montant dans les cieux, passant sous les portes

Et je regarde éberlué et chagrin

Celle qui se met nue dans les caresses…

Elle est parce que je ne suis plus…

Je suis par absence, courant d’air…

La mort guette l’inquiet, le modèle

Avant de s’enfuir sans rien

Ricanant de l’absurde et du bonheur

© Loup Francart

07:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

07/02/2014

La négociation ou voie de la sagesse

Face à un désaccord, quel qu’il soit, il y a généralement trois solutions pour celui qui se sait dans son droit.

La première est de s’imposer en faisant valoir son droit. Mais cela suppose que l’autre ne dispose pas d’une force supérieure et qu’il soit contraint d’accepter cette solution sans arriver à la remettre en cause.

La seconde est de céder sans chercher à faire valoir son droit, probablement parce que l’autre est en force supérieure. C’est la voie des lâches ou des peureux.

La troisième consiste à chercher à faire valoir son droit sans employer la force. Il ne s’agit pas d’obtenir une petite compensation, mais de ne rien céder ou le minimum pour éviter l’affrontement. Elle laisse d’ailleurs la porte ouverte à l’emploi de la première voie par la suite. C’est la voie du juste milieu. Elle est difficile, longue, incertaine et surtout nécessite une stratégie éprouvée. C’est la voie de l’intelligence au service de la volonté. C’est la voie de Talleyrand au service de Napoléon lors du traité de Vienne en 1815 : « Je serai doux, conciliant mais positif, ne parlant que des principes et ne m’en écartant jamais » Il choisit le droit comme angle d’attaque. Il refuse systématiquement de faire des concessions en invoquant les principes irrévocables. Il répond au Tsar : « Vous me parlez là d’un marché, et je ne peux pas le faire. J’ai le bonheur de ne pas être si à mon aise que vous. C’est votre volonté, votre intérêt qui vous déterminent, et moi, je suis obligé de suivre des principes ; et les principes ne transigent pas ! »

Cependant cette voie de la sagesse n’est pas toujours possible. Elle implique même de laisser la porte ouverte à la première voie. En effet l’aveuglement des adversaires peut les conduire au mensonge par intérêt ou idéologie. Ils se serviront du temps pour leur permettre de retourner la situation. La troisième voie implique donc de disposer d’un avantage que l’on s’efforcera de décliner dans le temps jusqu’au moment où il contraindra les parties opposées à accéder au dialogue.

07:23 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, stratégie |  Imprimer

Imprimer

06/02/2014

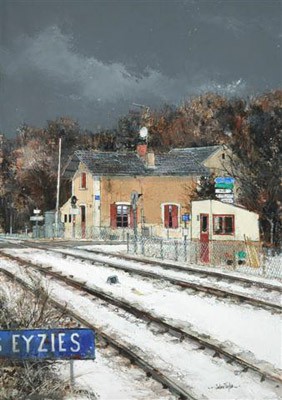

Julian Taylor, à la galerie 26

C’est à une nouvelle exposition de Julian Taylor que nous convie la galerie 26 (26 place des Vosges 75003 Paris). C’est un habitué de cette galerie. Il a exposé des marines et des paysages de Norvège. Du 8 janvier au 8 mars, il expose des maisons du Maroc et du Périgord.

Il est avant tout dessinateur. Son trait prédomine sur la couleur et celle-ci est là pour renforcer la finesse des détails et fondre dans un ensemble harmonieux quelques bâtiments en pleine nature.

On pourrait croire parfois à des aquarelles, par la fusion des couleurs et leur suavité. Julian Taylor est sensible, il prête attention à l’équilibre des impressions grâce à une lumière jamais poursuivit pour elle-même, mais qui s’impose lentement à l’œil et finit par donner au tableau sa magie.

Sa peinture n’est pas créatrice au sens de l’invention de nouveaux systèmes de construction du tableau ou de nouvelles techniques comme dans la peinture contemporaine. Elle est délicate, émotionnelle, intuitive. Au premier abord très classique, elle vous pénètre lentement, jusqu’à vous laisser le goût de la neige et de la terre sur la langue, et la couleur du ciel dans les yeux.

07:02 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, paysage, maisons |  Imprimer

Imprimer

05/02/2014

Beauté de la rigueur

https://www.youtube.com/watch?v=jINuX_Hort8

Admirons ces Japonaises, charmantes et réglementaires, dans leurs démonstrations de rigueur collective qui leur réjouit le cœur au point de les amener à danser (mais comme toujours ensemble).

Ensemble jusqu'à n'être plus qu'une, répétée à l'infini.

07:02 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dans extrème-orient, chine, musique orientale, spectacle |  Imprimer

Imprimer

04/02/2014

L’artichaut

Effeuille-toi tel l’artichaut

La première feuille est la plus difficile

Tire un petit coup sec

Et lâche la feuille dans le vide...

Allons prend-en une seconde...

Bien. Laisse-la partir...

Tu t’allèges, courage !

Ah, tu as perdu du poids

Tu affines ta silhouette

Déjà tu vois au-delà de l’horizon

Des soucis et contraintes

L’aube approche, encore une feuille

Tu arrives au cœur

Dans cette chair tendre

Qui coule son miel parfumé...

Elles sont si petites

Les dernières feuilles, rouges

Ou violacées et pâles

Que tes doigts ne peuvent les saisir

Et puis ces poils au bout sucré

Qui suggèrent plutôt que nourrissent

Avant de pouvoir entamer

La surface jaune beige

Piquée de pointes imperceptibles

Avec ton couteau aiguisé

Et prendre ta part de rêve

Et d’ortolans vivaces...

Le parfum, le goût et la couleur

S’allient pour conjuguer

Un mariage délicieux

Qui t’ouvrira les portes

De l’éternité désirée

© Loup Francart

07:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

03/02/2014

Un barrage contre le Pacifique, roman de Marguerite Duras

Il m’a fallu attendre la page 115 pour que s’éveille en moi un intérêt pour ce roman. Auparavant, je me demandais ce que chaque personnage faisait de sa vie et en quoi ce livre dépeignait une vision particulière du monde qui valait la peine d’être contée. Et tout à coup, les enfants : Il y avait beaucoup d’enfants dans la plaine. C’était une sorte de calamité. Il y en avait partout, perchés sur les arbres, sur les barrières, sur les buffles, qui rêvaient, ou accroupis au bord des marigots, qui pêchaient, ou vautrés dans la vase à la recherche des crabes nains des rizières. Dans la rivière aussi on en trouvait qui pataugeaient, jouaient ou nageaient. Et à la pointe des jonques qui descendaient vers la grande mer, vers les îles vertes du Pacifique, il y en avait aussi qui souriaient, ravis, enfermés jusqu’au cou dans de grands paniers d’osier, qui souriaient mieux que personne n’a jamais souri au monde. (…)

dans la plaine. C’était une sorte de calamité. Il y en avait partout, perchés sur les arbres, sur les barrières, sur les buffles, qui rêvaient, ou accroupis au bord des marigots, qui pêchaient, ou vautrés dans la vase à la recherche des crabes nains des rizières. Dans la rivière aussi on en trouvait qui pataugeaient, jouaient ou nageaient. Et à la pointe des jonques qui descendaient vers la grande mer, vers les îles vertes du Pacifique, il y en avait aussi qui souriaient, ravis, enfermés jusqu’au cou dans de grands paniers d’osier, qui souriaient mieux que personne n’a jamais souri au monde. (…)

Dès le coucher du soleil les enfants disparaissaient à l’intérieur des paillotes où ils s’endormaient sur les planchers de lattes de bambous, après avoir mangé leur bol de riz. Et dès le jour ils envahissaient de nouveau la plaine, toujours suivis par les chiens errants qui les attendaient toute la nuit, blottis entre les pilotis des cases, dans la boue chaude et pestilentielle de la plaine. Il en était de ces enfants comme des pluies des fruits, des inondations. Ils arrivaient chaque année, par marée régulière, ou si l’on veut, par récolte ou par floraison. Chaque femme de la plaine, tant qu’elle était assez jeune pour être désirée par son mari, avait son enfant chaque année. A la saison sèche, lorsque les travaux des rizières se relâchaient, les hommes pensaient davantage à l’amour et les femmes étaient prises naturellement à cette saison-là. Et dans les mois suivants les ventres grossissaient. Cela continuait régulièrement, à un rythme végétal, comme si d’une longue et profonde respiration, chaque année, le ventre de chaque femme se gonflait d’un enfant, le rejetait, pour ensuite reprendre souffle d’un autre.

Et ce fut l’illumination. La magie de l’écriture pour l’écriture. L’histoire est simple, si simple qu’elle n’a que peu d’intérêt. Une vieille femme, deux enfants déjà grands, dans une concession qu’elle a achetée à des fonctionnaires véreux. Elle s’épuise à construire un barrage contre le Pacifique et contre la société qui la rejette parce que trop pauvre. Seules comptent les descriptions merveilleuses de ce monde absurde et les personnages plus ou moins atypiques qui côtoient de près ou de loin la famille. Ainsi les jambes de Carmen : Ce qui faisait que Carmen était Carmen, ce qui faisait sa personne irremplaçable c’était ses jambes. Carmen avait en effet des jambes d’une extraordinaire beauté. (…) Carme, passait le plus clair de ses journées à se déplacer dans le très long couloir de l’hôtel qui donnait à une extrémité sur la salle à manger, à l’autre sur une terrasse ouverte, et de chaque côté duquel s’alignait les chambres. Ce couloir, ce long tuyau nu éclairé seulement à ses extrémités, était naturellement destiné aux jambes nues de Carmen et ces jambes y profilaient toute la journée durant leur galbe magnifique. (…) On pouvait coucher avec Carmen rien que pour ce jambes-là, pour leur beauté, leur intelligente manière de s’articuler, de se plier, de se déplier, de se poser, de fonctionner. D’ailleurs on le faisait…

Le récit s’émaille de ces descriptions merveilleuses qui laissent un arrière-goût de perfection dans la mémoire du lecteur. L’histoire continue, mais peu importe, seules comptent ces illuminations dans lesquelles nous plonge Marguerite Duras, l’ensorceleuse. Allez ! Encore une description avant de vous laisser : La première fois que Suzanne se promena dans le haut quartier, ce fut donc un peu sur le conseil de Carmen. Elle n’avait pas imaginé que ce devait être un jour qui compterait dans sa vie que celui où, pour la première fois, seule à dix-sept ans, elle irait à la découverte d’une grande ville coloniale. (…) Suzanne s’appliquait à marcher avec naturel. Il était cinq heures. Il faisait encore chaud mais déjà la torpeur de l’après-midi était passée. Les rues, peu à peu, s’emplissaient de blancs reposés par la sieste et rafraîchis par la douche du soir. On la regardait. On se retournait, on souriait. Aucune jeune fille blanche de son âge ne marchait seule dans les rues du haut quartier. Celles qu’on rencontrait passaient en bande, en robe de sport. Certaines, une raquette de tennis sous le bras. Elles se retournaient. On se retournait. En se retournant on souriait. « D’où sort-elle cette malheureuse égarée sur nos trottoirs. » Même les femmes étaient rarement seules. Suzanne les croisaient. Les groupes étaient tous environnés du parfum des cigarettes américaines, des odeurs fraiches de l’argent…

Le livre se lit comme un rêve ou se parcourt comme une marche dans la brume d’un pays lointain si différent de ceux que l’on connaît. Les deux adolescents découvrent la vie, l’amour ; la mère se tasse dans son lit, pleure devant sa concession inutile et finit par mourir, harassée. Alors ils partent. La nuit était tout à fait venue. Les paysans étaient toujours là, attendant qu’ils s’en aillent pour s’en aller à leur tour. Mais les enfants étaient partis en même temps que le soleil. On entendait leurs doux piaillements sortir des cases.

07:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérture, écriture, roman |  Imprimer

Imprimer