27/03/2011

Marcher le long d'un cours d'eau

Marcher le long d’un cours d’eau,

Promener sa paresse au fil des pas

En regardant défiler l’herbe verte

Et se laisser aller à une douce somnolence,

A chaque seconde qui s’égraine.

Par endroit, la roche se présente nue

Comme coupée au couteau,

Mais environnée des guirlandes de buis

Qui poussent, sauvages,

A l’image des millénaires écoulés,

Et pourtant domestiquées

Par la proximité des prés.

Au fond de la vallée, un village.

Pas un bruit, pas une âme.

Seul le chuintement de l’eau sur les pierres

Donne vie à cet immobilisme.

Je m’arrête, observant l’eau,

Apprivoisé par la pâle chaleur

D’un soleil dispersé entre les branches

Et insaisissable dans sa totalité.

J’avance, l’œil aux aguets,

Porté par une brise tendre et acide,

Et traverse la rue principale

Enhardi par la chaleur du soleil.

L’église, plantée sur le carrefour,

Côtoie les pentes escarpées

Où paissent des fantômes de vaches.

Au retour j’aperçois une femme

Qui sort de chez elle, sans bruit,

Un tableau à la main,

Ou plutôt rabattu sur son buste

Comme pour le protéger.

Elle s’éloigne calmement,

D’un pas assuré, le regard perdu,

Montant le chemin herbu,

Vers un l’on ne sait où, fuyante.

Chemin du retour, au pas de la nostalgie,

Laissant aller le corps au rythme de l’écoulement

D’une eau sereine et apaisante,

Le soleil face à moi,

Provoquant de minuscules étincelles

Sur les flots tourbillonnant entre les pierres.

04:23 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : promenade, cours d'eau, quiétude |  Imprimer

Imprimer

26/03/2011

Concerto pour deux trompettes et orchestre à cordes d'Antonio Vivaldi

C’est le concerto de l’amour et de la joie. Deux sources qui coulent côte à côte dans la nuit pour se jeter dans la même mer d’ivresse. Les jeux des deux instruments s’enlacent et se dénouent comme une guirlande de fleurs entrelacées, puis se complètent dans une harmonie définitive.

Ecoutez :

http://www.youtube.com/watch?v=V8MLVuggshM&feature=related

Bien que l’orchestre soit un peu faible, c’est une bonne interprétation de la part des deux trompettistes.

http://www.youtube.com/watch?v=ONbAgllbzo0&feature=re...

Un rythme soutenu, des trompettes éclatantes (avec quelques couacs), une interprétation un peu pompière et appuyée.

http://www.youtube.com/watch?v=MKCQDVy9Cpk&feature=re...

Un orchestre assez brillant, et une bonne interprétation des trompettistes, mais un tempo un peu lent.

http://www.youtube.com/watch?v=9ZVKInM7es0&feature=re...

Interprétation nuancée et élancée qui crée une harmonie entre les trompettes et l’orchestre.

http://www.youtube.com/watch?v=QsIGCVdjNKM&feature=re...

Un certain manque de rythme, mais inversement une harmonie entre les deux trompettes. L’orchestre se contente d’accompagner sans faire ressortir sa personnalité, ce qui voile quelque peu le dialogue entre les deux instruments solo et les cordes.

Premier mouvement :

C’est la découverte de l’amour dans la vie. Il s’éveille et est annoncé par la première phrase des deux trompettes. Je suis là, je suis l’amour éternel et pur. L’orchestre décrit la joie du monde et son harmonie avec notre sensibilité. Le jeu des trompettes se sépare dans la même phrase, puis s’enlacent à nouveau, l’accord des deux solos se fait dans le temps par une fugue au contrepoint serré. L’orchestre alors accompagne leur duo dans la même ivresse et partage tour à tour leur verve et leur réflexion.

Deuxième mouvement :

Après une introduction de l’orchestre poignante dans les forte, mélancolique dans la reprise de la mélodie des forte en pianissimo à la conclusion délicate et rêveuse à laquelle le clavecin donne une ambiance romantique, les trompettes éclatent et mettent l’amour face à face dans la violence et l’extase. Après l’ivresse monte un chant dans la nuit, plein de pureté et d’union à deux, tendre, pur, partagé dans la plénitude retrouvée. L’harmonie est complète, c’est la béatitude et la pleine connaissance de l’âme et du corps dans le repos. L’auditeur sent monter en lui la joie qui éclate et l’empoigne toute entière.

Vivaldi, auteur pratiquement ignoré après sa mort et qui est redécouvert entre les deux guerres mondiales, est le créateur de l’art du concerto classique tel qu’on le connaît aujourd’hui. Virtuose du violon, il s’appuie sur ceux-ci pour donner du corps à sa musique et, dans le même temps, une légèreté inimitable. Il se laisse parfois aller à une pétulance gratuite, à tel point qu’Igor Stravinsky aurait dit qu’il n’a pas composé cinq cents concertos, mais cinq cents fois le même concerto. Admirons ici la place tenue par les trompettes, tantôt en solistes face à l’orchestre, tantôt en concertistes entre elles et passant de l’une des formes à l’autres avec aisance pour procurer un sentiment de plénitude et de brillance qu’il est seul à atteindre de cette manière.

En effet, sa musique est vive et enjouée ou sereine et mélancolique. Elle laisse un vide en soi lorsqu’elle s’achève, mais jamais non plus n’est dématérialisée. Elle ne rompt jamais avec l’expression de la vie pleine et entière et s’appuie sur des sensations palpables, issues d’une connaissance intime de la nature, qui font vibrer le corps avant d’imprégner l’esprit et l’ouvrir à la joie.

05:43 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concerto, trompettes, joie |  Imprimer

Imprimer

25/03/2011

Ce soir, dans le silence métallique

Ce soir, dans le silence métallique

De la ville endormie aux lueurs blafardes

J’ai saisi le halo arrondi de la rue

Sur ma pupille élargie d’obscurité.

La longue main de mon regard au poing fermé dans la nuit noire

S’est avancée derrière la vitre pour se fermer sur l’obscure froideur

De la rue ouatée et transparente. A l’abri de l’enceinte linéaire

Du verre mobile et ondulé, j’ai tâté chaque recoin d’ombre

Comme un lac profond et frais dont on cherche vainement le fond.

J’ai caressé le velours frissonnant de l’auréole de lumière

Accrochée en guirlandes éphémères sur les murs tièdes.

J’ai arrondi le creux de ma paume sur la boule de chaleur

Qui se creusait un nid douillet dans la courbe du globe oculaire,

Penchant la tête de côté pour bien le pénétrer de ce contact bienfaisant.

Et j’ai voulu aller plus loin, regarder les étoiles, les effleurer.

Comme un enfant, j’essayais vainement d’atteindre à la surface du lac

Les nombreuses lentilles d’eau qui dérivaient en étoiles marines.

Mais la joue écrasée, aplatie sur le verre froid,

Je dus tellement tendre le bras, la main et les doigts

Qu’ils tremblaient avant de caresser la petite lueur.

Voilà pourquoi les étoiles clignotent à l’horizon.

06:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

24/03/2011

Paysage avec une rivière et une baie dans le lointain, de Joseph Mallord William Turner (1775-1851)

Hier, quelques instants privilégiés au Louvre alors que Paris était baigné par la lumière d’un soleil de printemps. Errant près de la porte des Lions, dans le pavillon entre Seine et jardins des tuileries, je suis tombé sur cette toile de Turner et ai aussitôt été conquis. Elle est pourtant très mal éclairée, trop, et l’on ne peut la voir qu’en cherchant l’angle requis qui ne donne pas trop de reflets. Mais même cette quête du meilleur angle procure un indicible plaisir avant de pouvoir apprécier pleinement ce paysage si simple et si émouvant : sensation subtile que seuls procurent les paysages abstraits. Et pourtant ce tableau a été peint à la fin de la vie de Turner, au début du XIXème siècle, époque du néoclassicisme.

Une rivière s’écoule au centre du tableau. On ne la devine que par la tache de blanc lumineux qui se prolonge en avant et en arrière, jusqu’à se perdre dans un lointain informe, la baie, sorte d’amas de brouillard plus dû à la réverbération du soleil qu’à l’accumulation d’humidité et qui noie les éléments jusqu’à confondre l’horizon avec le ciel. La vue se perd, introduisant une rêverie impalpable et apaisante qui entraîne une descente au plus profond de soi, comme l’invasion d’un gouffre d’air pur, mais sans la sensation aigüe d’un changement de qualité avec celui que l’on respirait auparavant. Seul élément matériel concret, ce demi-arbre sur la droite du tableau que l’on discerne par ses troncs alors que le feuillage, en prolongement de la tache centrale, s’intègre en fondu dans le reste du paysage. S’il n’y avait pas une partie du ciel dégagée montrant la pureté bleutée de l’infini, on ne pourrait savoir qu’il s’agit d’un ciel cotonneux de ces matins avant la chaleur de l’été, lorsque déjà le jour est levé, mais que sa fraicheur sommeille encore sur la peau faisant frissonner les bras et les jambes dénudées. On devine l’épaisse chaleur de la journée, mais on y aspire encore les odeurs de l’aube, où la senteur des foins et de l’eau de mer épaissie de la baie repose en couche à hauteur du regard.

Merci Mister Turner pour cette promenade entre mer, terre et air, dans la luminosité d’un matin d’été, qui enchante l’œil d’un pétillement quasi sacré, procurant au reste de la journée un souffle de beauté qui s’évapore au fil des heures.

06:45 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, paysage |  Imprimer

Imprimer

23/03/2011

Matière et esprit

La matière compose tout corps et peut se présenter sous les trois formes solide, liquide et gazeuse. Elle occupe de l’espace et se mesure par le concept de masse.

Chaque particule d'atomes est associée à une (anti-)particule d'antimatière (par ex. électron-positron) qui possède la même masse, mais avec des charges opposées. Lorsqu'une particule de matière rencontre son anti-particule, elles s'annihilent mutuellement en libérant la totalité de leur énergie sous forme de rayonnement.

Au-delà de la matière, qui est énergie physique, se trouve l’énergie psychique qui émerge de la première et qui façonne l’univers, créant une noosphère, pellicule de pensée enveloppant celui-ci, grâce au phénomène de l’humanisation, développée par Teilhard de Chardin, et de l’intelligence collective chère à Pierre Lévy (Pierre Lévy, L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, Paris, La Découverte, 1994).

Rendre cette réflexion par une impression picturale est complexe. Ceci est un essai de lien entre la matière et l’esprit, un présent réel, un passé imprimé dans le présent et un devenir en puissance. Ainsi la matière progressivement façonnée par l’esprit conduit à la rencontre cosmique du Un qui unit et unifie le Tout.

03:42 Publié dans 23. Créations peintures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, huile, art abstrait, matière, esprit, noosphère |  Imprimer

Imprimer

22/03/2011

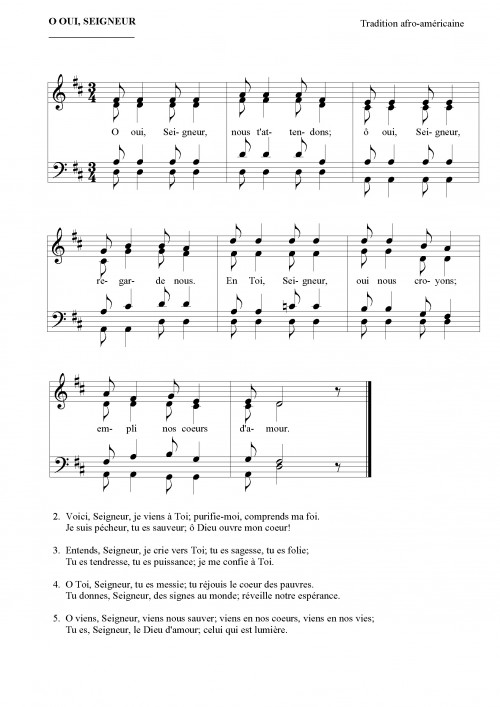

Musique afro-américaine

Les negro spirituals sont nés des Work songs, c’est-à-dire des chants de la communauté noire pendant les heures de travail dans les champs. Lorsque celle-ci se convertit au christianisme, ils se transformèrent en Gospel songs. Ce fut à partir de ces chants et des églises noires que la communauté créa sa propre culture, une véritable forme d’expression emprunte de ferveur et bercée par le rythme africain. Dans les années 50 apparu le terme « rhythm and blues », nouvelle forme de musique noire qui est du blues auquel on ajoute du rythme, blues qui balance et qui n’est ni triste, ni mélancolique comme le gospel. Puis Ray Charles inventa la soul music (musique de l’âme) qui est dérivée du Rhythm and Blues agrémenté d’une bonne dose de gospel.

Ecoutez le chant « Amazing Grace », par le Soweto Gospel Choir :

http://www.youtube.com/watch?v=ZoJz2SANTyo&p=D2C724E8...

Ecoutez le même chant interprété par des blancs : effet contrastant, le chant est sentimental et n’a pas la force de l’interprétation noire.

http://www.youtube.com/watch?v=xde21qShWYA&feature=re...

Entre les deux, Amazing Grace interprété par Elvis Presley. Il est assez proche de l’interprétation noire, mais le chœur n’a pas la puissance émotionnelle du chant noir.

http://www.youtube.com/watch?v=B3XdXEJEI4E&feature=re...

Enfin une autre version noire, qui est très belle, avec une introduction en solo qui semble au premier abord un peu plate, mais qui apporte des variations intéressantes. A noter la même façon d’interpréter, qui n’est pas sentimentale et se pimente de nombreux accords propres à la culture noire.

http://www.youtube.com/watch?v=DNpj-oqelSY&feature=re...

Le negro spiritual se caractérise par la reprise d’une phrase musicale qui berce les chanteurs et l’assistance. Peu à peu celle-ci se met à chanter avec toute son émotion jusqu’à entrer dans la parole de Dieu. C’est extraordinaire d’entendre une église entière chanter la gloire de Dieu en cadence, levant les bras au ciel, chacun priant avec tout son corps, ses émotions, ses sentiments. Cela m’est arrivé à Washington dans l’église Saint Augustine. C’est tellement différent des chants liturgiques que nous connaissons, qu’ils soient issus de notre tradition chrétienne ou les plus récents, copiés sur la musique de variété. L’européen est trop crispé, trop attentif aux autres et à lui-même, pour se lâcher et chanter de toute son âme sans se préoccuper de ce que les uns ou les autres peuvent penser.

Voici un chant liturgique à la manière gospel. Il ne s’interprète pas comme un chant liturgique européen ; il doit se chanter en balançant, avec son rythme propre. Le rythme croche-noire n’est qu’indicatif. Il peut être interprété différemment selon le moment et l’assistance.

Ce chant ne se chante pas non plus strophe après strophe. Il s’interprète avec beaucoup de liberté, avec une improvisation exécutée par un ou plusieurs solistes entre chaque strophe, pendant que la chorale rythme avec la mélodie sans parole.

Les paroles sont simples, confiantes à la manière d’un enfant. Elles participent à cette pénétration dans un au-delà de la cognition. Entrer dans ce style de chant nécessite un lâcher prise des attitudes et du maintien que les européens ont beaucoup de mal à faire, n’étant pas habitués à l’intimité avec Dieu.

La qualité du document laissant à désirer, je le mets à votre disposition en pdf :

05:52 Publié dans 53. Créations musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chorale, chant, musique afro-américaine, negro spirituals, gospel |  Imprimer

Imprimer

21/03/2011

La symphonie pastorale, d’André Gide, 1919

Ce n’est pas seulement l’histoire de l’éducation d’une aveugle que décrit André Gide, mais aussi la naissance d’un amour impossible. Un pasteur explique dans son journal intime comment il adopta Gertrude, une petite aveugle de quinze ans, qui vivait auparavant à la manière d’un animal. Nous assistons à la naissance des sensations, puis des sentiments de Gertrude, guidée par le pasteur qui lui dévoile un monde d’amour et de beauté dans lequel le mal, le péché et la mort n’ont pas de place.

Il emmène Gertrude au concert et c’est à l’écoute de la symphonie pastorale de Beethoven qu’elle découvre la nature et les couleurs :

_ Est-ce que vraiment ce que vous voyez est aussi beau que cela ?

_ Ceux qui ont des yeux ne connaissent pas leur bonheur.

Jacques, le fils du pasteur, s’éprend d’elle. Son père, implacablement, refuse cet amour et ce n’est que plus tard qu’il comprend qu’il aime Gertrude d’un amour moins pur qu’il ne le croyait. Gertrude aussi l’aime et le lui avoue, ne connaissant pas le mal, mais seulement le bonheur de vivre en communion avec la nature, les hommes et Dieu.

_ Vous savez bien que c’est vous que j’aime, pasteur… Je ne vous parlerais pas ainsi si vous n’étiez pas marié. Mais on n’épouse pas une aveugle. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas nous aimer ? Dites, pasteur, est que vous trouvez que c’est mal ?

_ Le mal n’est jamais dans l’amour.

C’est dans l’ambigüité de l’amour envers Dieu et ses créatures et de l’amour envers un être que le pasteur se débat d’autant plus difficilement que Gertrude ignore le péché et ne connaît, comme il l’avait souhaité, que le bonheur.

Dans la deuxième partie du livre, Gertrude s’ouvre au monde des hommes et fait connaissance avec la tristesse, le malheur et le péché. Un médecin, ami du pasteur, lui rend la vue et, en découvrant le monde, Gertrude découvre son péché. Elle veut se suicider en se jetant à l’eau. Ce suicide manqué ouvre les yeux du pasteur qui découvre que ce n’est pas lui qu’elle aimait vraiment, mais Jacques. Celui-ci hélas ne peux plus l’épouser, étant rentré dans les ordres. Alors elle s’éteint doucement.

_ Quand vous m’avez donné la vue, mes yeux se sont ouverts sur un monde plus beau que je n’avais rêvé qu’il pût être. Mais non, je n’imaginais pas si osseux le front des hommes. Quand je suis entré chez vous, ce que j’ai vu d’abord, c’est notre faute, notre péché. Non, ne protestez pas. Souvenez-vous des paroles du Christ : « Si vous étiez aveugle, vous n’auriez point de péché. » Mais à présent, j’y vois… Quand j’ai vu Jacques, j’ai compris soudain que ce n’était pas vous que j’aimais, c’était lui.

Ecrit sous la forme du journal intime du pasteur, ce roman reste encore d’actualité malgré des tournures et des sentiments qui ne s’exprimeraient plus ainsi. A travers cette histoire, l’auteur peint les souvenirs de son enfance et dénonce, thème favori, une certaine hypocrisie religieuse. Il nous livre également un message : les aveugles ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Au-delà de la morale de l’histoire, ce livre enchante par son atmosphère délicate et sa poésie. La fin malgré tout laisse une impression de tragique difficilement supportable après la beauté des premières pages.

Au-delà de l’histoire et de l’analyse psychologique qui l’accompagne, reconnaissons que le style d’André Gide contribue à faire de ce roman un livre exceptionnel. « On peut dire que le récit de La Symphonie Pastorale s’organise selon une structure complexe. Le style de cette œuvre est épuré, ciselé, raffiné et précis. La composition de La Symphonie Pastorale est plutôt unie, largement progressive, bien qu’on puisse constater une série de parallélismes entre les événements et leurs effets moraux. Les mots sont choisis avec soin par son auteur. Ce qui attire l’attention du lecteur c’est la densité du texte malgré sa brièveté, la pudeur des sentiments malgré leur intensité » (Marc Dambre, La symphonie pastorale d’André Gide, Paris, Gallimard, 1991).

Oui, cela peut sembler désuet de parler de romans qui datent de bientôt un siècle, mais la beauté est intemporelle. Les sentiments restent les mêmes depuis que les tragédies grecques ont tenté de les disséquer. Ils ne font que s'exprimer différemment. Le langage de Gide est magnifique, mais très probablement plus personne n'oserait écrire une histoire semblable.

06:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, psychologie, écriture |  Imprimer

Imprimer