03/04/2011

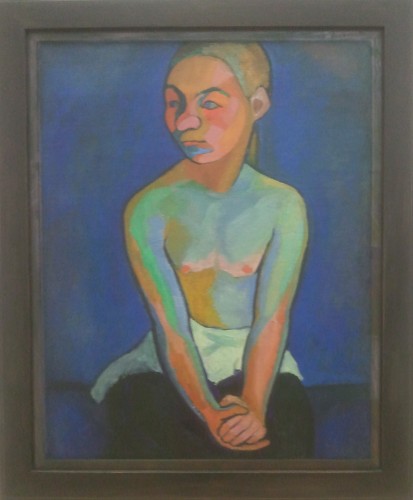

Jeune Finlandaise, de Sonia Delaunay (1907), au centre Pompidou

Est-elle réellement jeune ? Son corps d’adolescente le laisse supposer, mais son visage est marqué par la vie. Inquiète, elle se croise les mains, mais garde les bras tendus. Son corps bleu reste chétif alors que son visage, en grande partie rouge, semble presqu’enflé. On pourrait penser à un visage africain hormis ses lèvres trop fines. Visage disproportionné par rapport au corps. Elle regarde au loin, sans réelle expression. Aucun décor, fond ou paysage ; simplement un bleu de Prusse, plus foncé au bas du tableau comme pour suggérer un banc.

Et pourtant ce tableau est beau, sans doute par ses contrastes, entre le fond et le personnage, entre le corps et la tête, entre le bleu et le rouge, comme si le personnage était éclairé par un soleil couchant qui l’inonde de lumière par le côté. Les couleurs, insolites pour un corps humain, donnent à la jeune fille une beauté irréelle, comme une fleur offerte au milieu du désert. Perdue dans sa contemplation, elle apparaît fragile, avec cependant une force intérieure cachée que suggère son attitude.

Sonia Delaunay est une adepte de la couleur pure qui remplace le dessin, devient dessin. Avec son mari, Robert Delaunay, ils fondent en 1911 un mouvement pictural, l'orphisme, ainsi dénommé par Guillaume Apollinaire. Ce mouvement se caractérise par l'utilisation de couleurs vives associées en formes géométriques dans toutes sortes de supports, peinture sur toile, céramique, textile, etc. Dans un de ses meilleurs tableaux orphiques, « prismes électriques », la couleur est toujours là, vive, tranchante, les cercles concentriques donnant l’illusion d’un regard face à face avec l’éblouissante lumière des ampoules électriques jusqu’à ce que l’œil pleure du trop plein de luminosité.

From : http://beaubourg2010.blogspot.com/2010/05/sonia-delaunay-prismes-electriques-1914.html

02:21 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art contemporain, coloriste, orphisme |  Imprimer

Imprimer

02/04/2011

Merci à vous, passants d’un jour

Merci à vous, passants d’un jour,

Pour votre indifférence fébrile

Et vos pensées perdues.

Je peux marcher sans peine,

Sans arrachement difficile

Dans la cité virtuelle

Des avatars déjantés, mais sereins,

Courant au devant d’un autre lui-même

Pour finir le soir endormi sur la table

Des images luisantes d’un moniteur.

Merci à ceux qui passent

Sans voir la lente remontée

Des hébergeurs échevelés

Au lendemain des heures

Où dorment les malins dodus.

Merci aussi à toi,

Initiateur irréel et magique,

D’excursions abruptes et échevelées,

Dans les chambres fermées

Où d’étranges silhouettes

S’épanchent sans vergogne.

Adieu, vous qui m’avez donné

Idée de ces mondes délirants

Où l’homme redevient,

A l’égal des rois au pouvoir estimé,

Le seul propriétaire de rêves indolores.

Mes voyages s’arrêtent faute de courant.

Ce matin le maître de l’électricité

A coupé l’énergie qui m’alimente

En visions fantasmagoriques.

Plus rien ne me conduit

Vers les cieux glorieux de l’imagination.

« Dors », me dit-on, ou encore, « réveille-toi ».

02:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèmz, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

01/04/2011

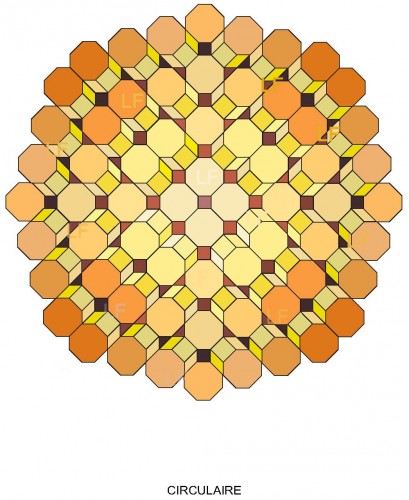

Circulaire

Telle une rose mécanique, elle s'ouvre en perspective inversée, s'épanouissant à l'extérieur et se concentrant à l'intérieur, en recherche d'un équilibre stable entre les oppositions.

09:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, op'art, art cinétique, peinture |  Imprimer

Imprimer

31/03/2011

Paludes, d’André Gide, publié en 1895

Paludes, c’est l’histoire du terrain neutre, celui qui est à tout le monde, l’histoire de la troisième personne, celle dont on parle, qui vit en chacun de nous, l’histoire de l’homme couché (dans Virgile, il s’appelle Tityre), homme ordinaire qui s’accommode de son petit domaine.

« La perception commence au changement de sensation, d’où la nécessité du voyage », dit André Gide. « On ne sort pas, c’est un tort. D’ailleurs on ne peut pas sortir. Mais c’est parce que l’on ne sort pas. On ne sort pas parce qu’on se croit déjà dehors. Si l’on se savait enfermé, on aurait du moins l’envie de sortir. »

Autre propos de l’homme qui ne peut pas voyager : « Il y a des choses que l’on recommence chaque jour simplement parce qu’on n’a rien de mieux à faire ; il n’ya là ni progrès, ni même entretien, mais on ne peut pas pourtant ne rien faire… C’est dans le temps le mouvement de l’espace des fauves prisonniers ou celui des marins sur les plages. »

« Etre aveugle pour se croire heureux. Croire qu’on y voit clair pour ne pas chercher à voir puisqu’on ne peut se voir que malheureux. »

Pourtant, il ne s’agit pas de voir ou d’être aveugle, mais bien d’ignorer la recherche de la lentille qui donnera la vue. On ne peut être que par rapport à quelque chose qui résonne en nous. « Je ne puis jamais arriver à me saisir moi-même sans une perception, dit Hume. Nous sommes seulement un faisceau ou une collection de différentes perceptions qui se succèdent avec une inconcevable rapidité, et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuel. »

Paludes raconte la semaine d’un écrivain en mal de voyage. Y domine le personnage de Tityre, berger de tous les temps, habitant des marécages où fourmille une vie insolite. Qui est Tityre : Celui qui vit dans des marais, disposant d’un emploi du temps prédéfini dans un agenda et qui contraste avec le modèle de vie de son auteur qui fréquente les salons parisiens ? Hubert, qui chasse la panthère, imprégné de rationalité ? Richard, peut-être, l'orphelin qui épouse une femme sans amour ? Ou le narrateur qui voyage avec Angèle jusqu’à Montmorency ? Dans cette satire des salons littéraires de Paris, les descriptions sont ironiques. Gide qualifiait ce livre de sotie et réfutait le terme de roman. La caractéristique principale de cette œuvre de Gide est la modernité de son style et de son récit.

En juillet 1895, Camille Mauclair écrit à propos de Paludes dans le Mercure de France : « J’aime Paludes, comme tout ce qu'écrit M. André Gide, parce que cela vient d'une âme extrêmement fine, hautaine et souffrante, et qu'il y a éparses dans ses livres quelques unes des choses du cœur que nous aurions tous voulu dire aux grandes minutes passionnées de notre vie. C'est le caractère spécialement prenant de son œuvre, qu'elle naît du dedans, intensément. C'est très difficile, littérairement parlant, d'imaginer, de construire et d'écrire ce petit livre apologique, et il est fait avec un charme et une légèreté que peu d’entre nous ont connus. Mais on ne s'en aperçoit même pas, tant on va d’un bout à l'autre avec l'impression qu'il faut ici s'occuper non d'un talent, mais d'une âme. »

05:34 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer

Imprimer

30/03/2011

Un jour nous irons nus et libres

Un jour nous irons nus et libres

Contempler les fils d’araignée

Et leur danse au soleil de midi

L’air oubliera le poids des jours

À l’odeur des feuilles mortes

Et ton visage purifié s’ouvrira

À la caresse de l’herbe tendre

Nous irons dans les chemins de pierre

Reconstruire l’amour fragile

Et lui donner les forces vives

De l’arbre parmi les arbres

Le soir, couché sur la terre fumante

Je trouverai dans tes cheveux d’automne

L’odeur de nos joies du jour

06:38 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, liberté |  Imprimer

Imprimer

29/03/2011

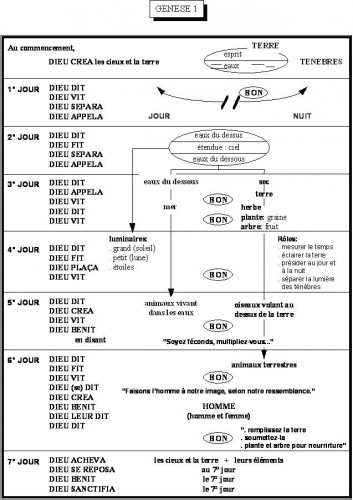

Genèse

"Qui suis-je ?" Chaque homme, à un moment ou à un autre, se pose la question. Très vite, cette interrogation se dédouble : "D'où viens-je et où vais-je ?" Cette curiosité que nous avons sur nos origines est bien souvent une manière d'évacuer l'angoissante question de la mort. L'interrogation viscérale sur notre fin se transforme souvent, inconsciemment, en curiosité intellectuelle sur notre commencement. Chaque civilisation tente, avec ses moyens, de répondre à cette question des origines de l'homme. Notre civilisation n'y échappe pas. Matérialiste, elle cherche dans la matière, avec la science, l'origine de l'aspect visible et palpable de l'homme. Spiritualiste, l'hindouisme explique l'homme comme étant l'Un divin englobant la totalité (atman) qui revêt à chaque incarnation un corps différent qui lui permettra de prendre conscience de sa divinité originelle et de la réaliser.

Le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, semble donner une réponse aux interrogations du chrétien. Cependant, cette explication, ou tout au moins la manière dont on nous l'a souvent transmise, nous gêne. En effet, certains catéchismes ont repris et simplifié la Genèse pour en faire un récit quelque peu enfantin où les deux premiers chapitres s'amalgament.

Il nous faut découvrir, en les relisant attentivement, ce que nous disent les deux récits de la création; puis prendre conscience que contrairement à ce que l'on pense, ils ne s'opposent pas à la conception scientifique de l'homme et de l'univers ; enfin tenter de comprendre comment à travers ces récits, c'est une conception globale de l'homme qui est révélée et non son origine dans le temps. Chaque récit apporte une vision différente de l'homme. Le premier en révèle l'aspect cosmique. Il est construit comme une pyramide à étages dont l'homme est le sommet. Le deuxième insiste plus sur l'aspect psychologique et pourrait se définir comme un cercle dont l'homme est le centre.

De nombreux exégètes se sont penchés sur les récits de la Genèse. Ils les ont décortiqués, analysés selon de nombreuses méthodes, comparés avec les mythes de l'époque. Il ne s'agit pas de reprendre les résultats de ces savants travaux qui n'étudient que l'aspect humain de l'Ancien Testament. Il ne s'agit pas non plus d'ajouter de nouvelles explications destinées à satisfaire notre curiosité intellectuelle. Il ne s'agit pas au fond d'éclairer le texte, mais au contraire de voir comment il peut nous éclairer sur les questions que nous nous posons. Il s'agit donc de faire naître une certaine harmonie entre nous et la révélation contenue dans le texte. Nous comprendrons alors que la Bible répond à la question "Qui suis-je ?" sans référence à une origine temporelle et matérialiste. Elle ne procède pas par raisonnement. Elle révèle l'homme dans sa globalité et son unité et le situe dans ses relations avec Dieu et avec l'univers.

CONTENU DU CHAPITRE 1 DE LA GENESE

___________

En lisant le premier chapitre de la Genèse, laissons nous porter par la beauté du texte, envahir par la vision cosmique qu'elle engendre et dépassons nos petites interrogations terre à terre et matérialistes sur l'origine de nos chromosomes. Au‑delà du visible commence un monde nouveau. Le récit entrouvre le voile de l'invisible à qui le médite en oubliant sa vision égocentrique des êtres et des choses.

Dieu est bien le centre du récit, celui par qui tout arrive, celui par qui tout existe. Il est présent à chaque phrase et est bien le sujet de toutes les actions accomplies.

Comment Dieu crée-t-il ?

En Dieu, la pensée, la parole, l'action sont une.

v Dieu crée d'abord par la parole

Dieu dit. Il crée en disant. Et comment dit-il, sinon par le Verbe ?

Deux sujets de méditation :

r Evangile selon Saint Jean :

" Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui."

r La parole est créatrice.

Notre parole est action, elle agit. Si la parole est mauvaise, elle engendre le mal, et inversement.

Prenons-nous garde à nos paroles ?

v Dieu crée ensuite par l'action

. Il sépare la lumière des ténèbres, les eaux du dessus des eaux du dessous.

. Il fait le firmament, les luminaires, les animaux terrestres.

v Dieu crée enfin par la pensée

Il se dit à lui-même "Faisons l'homme à notre image..."

Que crée-t-il ?

Il crée huit ensembles qui correspondent aux huit "et Dieu dit". Ce sont :

. la lumière,

. le firmament,

. le continent ou la terre ferme,

. le monde végétal,

. les luminaires (les astres),

. le monde animal,

. l'homme.

Dieu crée dans le temps

Apparemment, Dieu crée en une semaine le ciel et la terre. Cependant ce n'est que le quatrième jour qu'apparaissent les luminaires dont un des rôles est justement de marquer les jours, donc de définir le temps. Sans astres, il n'y a ni jour, ni nuit. Les jours de la création seraient donc d'un autre ordre que les jours marqués par le soleil.

La litanie "Il y eut un soir, il y eut un matin" ne marque-t-elle pas l'idée d'une lente gestation, d'un mûrissement progressif, d'une évolution de la création qui conduit l'homme jusqu'à l'image de Dieu. Il y a donc bien création dans le temps, mais ce temps n'est pas le nôtre. On pourrait dire que chaque jour de la création correspond à un cycle, une ère particulière qui, arrivée à maturité, permet la création d'une nouvelle période.

La création est bonne

"Dieu vit que cela était bon", "et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon."

v D'abord, que signifie "bon" ?

Il semble que le terme renferme deux significations :

. la beauté physique : la création est belle.

. le bien moral : la création est bien, conforme à la volonté de Dieu.

v Maintenant demandons-nous si nous sommes capables de voir cette qualité de la création. L'univers et l'homme nous apparaissent-ils comme bons ?

Il semble malheureusement que notre civilisation a perdu la faculté d'apprécier cette qualité. Pourtant tous les saints voient le beau et le bien de la création. A nous d'acquérir cette vision ! Et surtout n'objectons pas que c'est se voiler la face que de ne pas voir ce qui ne va pas. L'objection peut être renvoyée et les pensées pessimistes entraînent le malheur.

Poésie du texte

Admirons la poésie du texte et sa beauté. Il est scandé par des phrases clés qui reviennent à chaque étape :

v Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le ... jour"

Seul le septième jour ne comporte pas cette phrase et rompt volontairement le rythme.

v "Dieu dit"

Cette phrase marque la création d'un nouvel ensemble.

v "Dieu vit que cela était bon"

La phrase revient dix fois. Seul le firmament n'est pas dénommé bon parce que les astres n'y règnent pas encore.

Conclusion

L'analyse du contenu nous a permis d'écarter ce que notre imagination, nos souvenirs de catéchisme y avaient ajouté. Nous sentons cependant l'insuffisance d'une telle méthode, même poussée à l'extrême. Le texte n'est ni une démonstration, ni une explication. C'est un récit derrière lequel se cachent des vérités qui ne sont accessibles que par une démarche différente. Il ne s'agit pas de comprendre le texte avec sa raison, mais de se laisser entraîner par sa puissance évocatrice pour s'ouvrir à la contemplation du mystère des relations entre l'homme, le monde et Dieu.

Le monde masque le mystère autant qu'il l’exprime :

. La méditation du premier au septième jour écarte le masque. Elle ouvre à la contemplation du cosmos, c'est à dire de l'univers, de l'homme en tant que partie de l'univers, et de leurs limites.

. La méditation du septième au premier jour conduit au delà du masque. Elle ouvre l'homme à la contemplation de sa propre intériorité et à une nouvelle vision du monde où Dieu se dévoile à la fois comme origine et comme fin, car il n'y a pas d'en dehors par rapport à lui.

06:45 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : genèse, création, homme |  Imprimer

Imprimer

28/03/2011

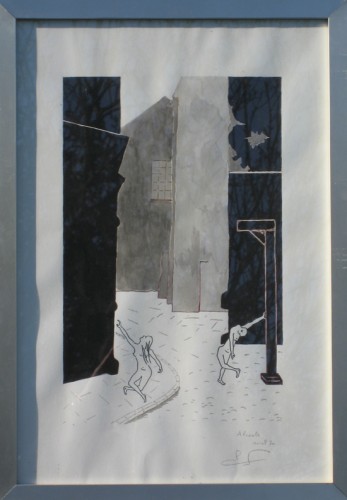

Alcools

Certains jours, l'envie vous prend de dessiner n'importe quoi, pour le seul plaisir de dessiner. On ne parle plus de beauté et d'harmonie, mais d'un trop plein de vitalité qui entraîne l'imagination, à la manière de ces personnages qui errent au petit matin, dans les rues sombres d'une ville.

07:41 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, encre de chine |  Imprimer

Imprimer