13/03/2011

Le mystère de la mort

La mort est un mystère, mystère qui effraie et qui attire. Elle nous pose la question de notre propre mort et par là même de notre propre vie. A l’abri de nos certitudes et des barrières que nous élevons, nous refusons souvent de constater que, nous aussi, nous pouvons mourir demain. Constat d’adulte que nous ne sommes pas prêts à faire, car il implique le regard sur la vie, sur ma vie. Suis-je prêt à mourir ?

Chacun de nous est à chaque instant confronté à deux tendances profondes qui influencent inconsciemment ses actes :

D’une part, la pesanteur de notre condition humaine, biologique, pourrait-on dire. Elle nous incite à vivre sur l’acquis, l’avoir, à rechercher sans cesse une stabilité matérielle qui, nous le pensons, nous permet d’échapper au temps et au changement.

D’autre part, la réalisation de notre vocation humaine, c’est-à-dire ce qui, en nous, nous pousse sans cesse à nous dépasser, à lutter contre la pesanteur. Chacun de nous ressent en lui, plus ou moins consciemment, ce besoin qui fait la grandeur de l’homme. Il est enfoui au plus profond de nous-mêmes, souvent caché, ignoré ; mais a été à un moment ou à un autre, ressenti. C’est l’appel de notre jeunesse à nous dépasser, à créer en nous et autour de nous un monde nouveau, à renouveler la vie en nous et autour de nous. C’est en cela que la vie devient plus forte que la mort, c’est en cela que l’être, en nous, se réalise.

Nous n’avons pas souvent conscience de cette lutte intérieure. Nous sommes entraînés par le mouvement du monde qui nous anesthésie. La mort d’un proche nous réveille et nous pose la grande question, celle de la mort, et, en corollaire, celle de la vie.

Je crois que la seule attitude possible est celle de l’acceptation : acceptation de notre condition humaine (nous sommes mortels à tout moment), mais dans le même temps, acceptation active de notre vocation humaine : faire fructifier la petite flamme qui, en nous, nous pousse, presque malgré nous, à nous dépasser. L’une ne va pas sans l’autre : comment accepter notre condition humaine sans savoir qu’on pourra s’y réaliser, comment réaliser notre vocation humaine sans accepter notre condition humaine.

Alors, quelle est cette vocation ?

Elle est dans sa propre réalisation, différente pour chacun, puisque chaque être est unique. Mais elle procède du même esprit pour tous.

En effet, l’existence se vit sous deux aspects :

Un aspect extérieur : notre vie visible par les autres, qui s'étend à notre activité professionnelle, notre vie familiale, nos responsabilités sociales. Lorsqu’on est jeune, c’est cet aspect qui nous semble le plus important. A travers lui, on cherche à changer le monde. Il est source de satisfaction, de joie, d’instants de bonheur même, mais on y trouve également difficultés, soucis, peines.

Un aspect intérieur : le jour où l’on comprend que réaliser sa vocation d’homme est infiniment plus subtil, que cela dépend moins de ce qui nous arrive que de la manière dont on l’appréhende et dont on le vit. Alors, on accepte le monde tel qu'il est et non tel que nous le voulons. On accepte notre condition d’homme et on commence à s’y réaliser. On ne voit pas seulement le combat que l'on mène par rapport à lui, mais aussi sa beauté. On entre en harmonie avec lui.

Réaliser sa vocation humaine, c’est entrer en harmonie avec les autres, tous les autres et non seulement ceux pour lesquels nous avons de la sympathie ; c’est également entrer en harmonie avec soi-même. Alors se révèle sa propre réalisation : l’homme fait l’expérience de l’invisible derrière le visible. Il découvre que l’au-delà et l’ici et maintenant sont une seule et même chose, que l’extérieur et l’intérieur sont un. Une joie profonde l’envahit.

C’est donc le sens que l’on donne à sa vie qui permet d’accepter la mort au moment où elle vient.

07:28 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mort, vie, réalisation de de soi, harmonie, invisible |  Imprimer

Imprimer

12/03/2011

Concerto pour violon et orchestre « A la mémoire d’un ange », d’Alban Berg

http://www.ina.fr/art-et-culture/musique/video/PHF0700941...

http://www.ina.fr/audio/PHF07009199/alban-berg-concerto-p...

Ce concerto emprunte à la fois à la musique tonale et à la musique sérielle. Alban Berg était élève d’Arnold Schoenberg, l’inventeur du dodécaphonisme, nouvelle technique de composition musicale fondée sur les douze notes de la gamme chromatique, mais auquel il donne une égale importance ou, pour le dire autrement, aucune ne sert de tonique ou de finale. De plus, aucune note n’est répétée dans l’audition de la série. Certains ont également appelé cette forme musicale l’atonalité. Cependant, afin de créer des variations dans l’énoncé de la série musicale, celle-ci peut être exploitée de différentes manières :

. Dans sa forme originelle, également appelée forme droite ;

. De manière rétrograde, c’est-à-dire en reprenant la série de la dernière note à la première ;

. En renversement, série dans laquelle tous les intervalles descendants deviennent ascendants et vice versa, aussi appelée forme miroir ;

. En rétrograde du renversement.

Ces quatre formes peuvent se transposer sur les douze degrés de la gamme chromatique, ce qui procure 48 séries (4x12) utilisables dans une même structure originelle.

Dans le concerto pour violon et orchestre d’Alban Berg, c’est une série de douze notes alternant des accords mineurs et majeurs et finissant par une gamme par tons dont les quatre notes correspondent à un choral de Bach. La série des neuf premières notes est donc construite d’accords de Sol mineur, Ré majeur, La mineur et Mi majeur, avec les accords de septième qu’elle contient.

La construction architecturale de concerto est encore plus intéressante : l’innovation du concerto en deux mouvements est motivée par une remarquable finesse psychologique et non par le désir de paraître original. De par sa dédicace, « A la mémoire d’un ange », cette œuvre se devait d’être plus ou moins descriptive. Mais au lieu du récit musical, Berg entend dégager le portrait spirituel de la jeune Manon Gropius qui mourut en 1935 des suites d’une paralysie de la colonne vertébrale provoquée par une poliomyélite. Ainsi le concerto est une sorte de requiem donnant l’essence de l’âme de la jeune fille telle qu’elle lui apparut dans sa vie comme dans sa mort.

Le Concerto est en fait une symphonie en quatre mouvements, divisée en deux parties, et les mouvements se suivent dans un ordre très informel : andante -- allegretto -- allegro -- adagio. Chaque partie a son unité expressive introduisant le contraste qui peut exister entre la vie et la mort.

Après une série d’arpèges énonçant la série dodécaphonique, d’abord sur le violon, puis accompagnés par l’orchestre, apparaît un rythme funèbre très bref évoquant la "marche funèbre" de Chopin, avant de revenir à l’énoncé formel, pour peu de temps, de la musique sérielle. En réalité, l’intérêt de ce concerto tient à son entremêlement des deux styles de musique, sériel et tonal. La musique est tendre, évocatrice du caractère de Manon que l’on devine en demi-teinte, avec parfois des moments de gaité, ceux d’une jeune fille qui rit de la vie pour ensuite revenir au sérieux des adolescents qui savent qu’ils ne vivront que peu de temps. C’est à un voyage dans sa pensée, ses sentiments que nous convie le violon en opposition ou en accompagnement de l’orchestre. On y distingue des moments de cafard, d’autres de souvenirs ou de rêveries, toujours dans une sérénité profonde malgré l’angoisse de la maladie. Parfois l’on distingue l’espièglerie de Manon, d’autres fois sa révolte. Cette première partie est une peinture des sentiments, assez exceptionnelle de simplicité et d’élévation.

La seconde partie est plus tragique, plus annonciatrice de l’inéluctable, comme un vent de fureur effaçant la paix de la première partie. On remarque cependant des moments de quiétude, mais sans sérénité, comme des instants de reprise du souffle avant de se laisser réinvestir par l’inévitable. Dans cette deuxième partie, l’orchestre apporte l’atmosphère trouble de l’emprise extérieure sur la réalité intérieure de Manon. Il se déchaîne parfois avec les percussions, comme un grand coup de tonnerre. Puis il se fait tendre, en écho du violon. Et l’on se rapproche lentement de la fin, dans une lente montée entrecoupée de respirations, avec plus de cuivres pour en mettre en évidence le côté tragique. Parfois le rêve revient, lente conjuration contre l’instant fatal, comme un souvenir du passé et une invitation à un autre avenir, différent, inconnu. Après un tendre solo de violon, ultime pensée de la jeune fille, le dernier souffle se prolonge sur une seule note jusqu’à l’épuisement.

05:32 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concerto, dodécaphonisme, atonalité |  Imprimer

Imprimer

11/03/2011

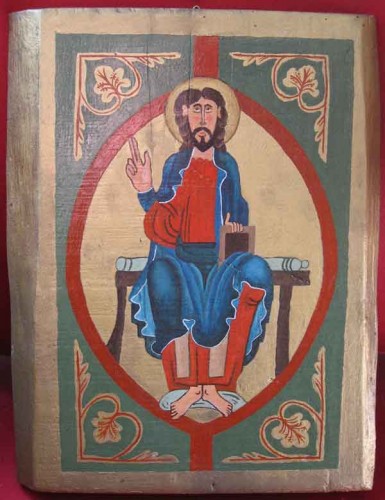

Christ en majesté

Peindre une icône est un geste engageant. En effet, l'icône se veut image de l'invisible, et même présence de l'invisible. Il s'agit ici d'un Christ en majesté, conservant les caractéristiques icônographiques du moyen-âge occidental. Il est peint à l'huile, mais sans la préparation avec toile et levkas et sans détrempe à l'oeuf. J'ai particulièrement soigné son vêtement de lumière qui contraste avec une peinture plus naïve du reste.

Le Christ pantocrator est un Christ en gloire, c'est-à-dire la représentation de Jésus-Christ dans son corps glorieux par opposition aux représentations plus humaines du Christ souffrant la Passion sur la Croix, ou celle de l'Enfant Jésus. Il est représenté adulte, barbu, avec les cheveux longs. Il tient, dans sa main gauche, le livre des Evangiles et, esquisse un geste de bénédiction de la main droite, ses deux doigts tendus symbolisant la double nature, humaine et divine, du Christ.

Le Christ en majesté, autre forme du Christ en gloire, se distingue du Pantocrator par une représentation du corps complet du Christ, debout ou assis sur un trône au centre d'une mandorle : c'est la représentation privilégiée par l'Occident médiéval, en particulier sur les tympans des églises romanes et gothiques aux XII et XIIIème siècles.

02:49 Publié dans 23. Créations peintures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : icône, peinture, christ en gloire |  Imprimer

Imprimer

10/03/2011

Le théâtre d'Armand Salacrou

Un dialogue sur la vie, tel est le théâtre de Salacrou dont l’œuvre pourrait se définir par les deux termes de « confession » et « passion ».

Son théâtre est obsessionnel :

_ Qu’auriez-vous aimé être ?

_ Dieu, pour comprendre l’univers et le sens de la vie.

Salacrou cherche à surprendre la réalité profonde. Le dieu qu’il évoque est le symbole d’une explication du monde dont elle dissiperait, à ses yeux, l’absurdité. Car ce qui domine son théâtre, c’est ce sentiment d’absurdité de la vie, d’irrévocable comme la mort ou l’amour. L’amour est ici une force irrésistible, fatale qui justifie tout dans une société sans morale. C’est un mystère, plus encore que la mort.

Aussi ses personnages semblent romantiques, par le regret du passé, des illusions perdues, d’une destinée espérée et qui a fui peu à peu, et par une recherche de l’évasion. « Je cherche quelque chose qui me dépasse, qui soit plus grand que moi, qui me surprenne, qui m’enlève. »

Mais ce romantisme aspire à un classicisme, à un ordre qui lui permette d’établir des principes. « Ce n’est pas la découverte psychologique qui m’intéresse, mais l’éclairage nouveau des objets présentés. Ce n’est pas la vérité, mais l’ordonnance. Son ambition est de promouvoir un ordre, d’apparence extravagante peut-être, mais un ordre enfin révélé qui explique et justifie l’univers personnel. »

Salacrou procède par le rapprochement d’éléments vrais, documentaires, et de visions imaginaires, d’envolées verbales, de morceaux de bravoures lyriques. Si son théâtre est plein de jeunesse et de pureté, il est aussi tragique : ses personnages, dans leur désir frénétique de justifier leur existence, refusent les facilités, les dérobades devant les vraies problèmes, la lâcheté surtout. Ils éprouvent trop cruellement le poids de fautes passées et de la vieillesse.

Toutefois, le théâtre de Salacrou est avant tout un théâtre de verbe et de réflexion. Les étonnantes visions qu’il propose au public ne sont pas tant dans le spectacle lui-même que dans le jeu individuel de l’imagination que son texte provoque chez le spectateur.

L’inconnue d’Arras

L’inconnue d’Arras est une des plus belles et plus puissantes inventions du théâtre moderne. La rencontre d’Ulysse mourant avec les figures de son passé atteint des moments extraordinaires. Ulysse se tue pour l’amour de sa femme Yolande qui le trompe avec son meilleur ami s’enfance, Maxime. Le temps de la pièce est le temps de la seconde qui précède sa mort, pendant laquelle il revit ses souvenirs un par un.

Si Ulysse a la surprise de découvrir en la personne d’un jeune soldat (son cadet) le grand père tué pendant la guerre de 1870, celui-ci a la désillusion de voir apparaître sous les traits d’un vieillard, la petite fille qu’il avait espéré avec sa femme enceinte.

L’opposition du Maxime de vingt ans au Maxime de 37 ans concrétise, avec une rigueur incroyable, l’antagonisme de l’adolescent plein d’un idéal intransigeant et de l’homme mûr complaisant qu’il est devenu, avec ce regret de Maxime 20 : « et penser que mes enfants ne me connaîtront jamais. »

Autre image poétique, celle du nuage bourdonnant qui environne Ulysse mourant, qui n’est que les paroles qu’il a prononcées durant sa vie qui reviennent et dont l’amoncellement a soudain quelque chose d’effrayant : « Chasse toutes ces petites mouches bavardes, crie Ulysse à Nicolas, écrase mes paroles… »

Nicolas, le serviteur d’Ulysse, est le raisonneur du théâtre de Salacrou : « Avez-vous jamais vu deux langoustes essayer de se caresser, puis partir bras dessus, bras dessous, comme à la noce ? Aussi grotesques, aussi maladroits sont deux êtres de notre race qui cherchent à s’aimer. »

Et cette inconnue rencontrée par Ulysse à Arras. Personnage fugitif, entrevu à peine une heure, mais dont la présence demeure la plus forte, la plus émouvante, la plus vraie. C’est que Salacrou a le génie d’exprimer dans la silhouette de cette jeune fille égarée avec son propre malheur, au milieu du malheur universel, toute la peine et tout l’espoir de l’homme. Il a imaginé un mythe de la fraternité.

L’archipel Lenoir

L’archipel, c’est la famille Lenoir et chaque membre une île isolée entourée de liqueur, comme le dit humoristiquement Victor. Chacun ne pense qu’à soi, à sa respectabilité et à celle de l’archipel. L’archipel, c’est la famille, le nom des Lenoir, indivisible bien que formée de petits morceaux. Qu’une des îles disparaisse pour que l’archipel reste en bonne place sur la carte mondaine, voilà qui ne dérange pas les membres de la famille. Le grand-père, ayant violé une gamine après soixante-treize ans de vie exemplaire, et appelé pour être jugé, se voit condamné par le reste de la famille qui ne veut pas voir ternir son nom.

Salacrou engage ici un dialogue sur l’absurdité de la vie, dont le raisonneur est le prince Boresku qui se trouve en dehors du drame. Il fait aussi le procès de la morale bourgeoise pour qui tout est autorisé si le monde n’en a pas connaissance. Et plutôt que de subir un procès infamant, elle préfère mettre fin au jour du fautif.

Le deuxième titre, il ne faut pas toucher aux choses immobiles, explique le déroulement du conseil de famille, plein d’humour et d’incidents, chacun reprochant à l’autre des actes qui jusqu’alors étaient restés dans l’ombre. Dans chaque famille, il est des eaux troubles et immobiles qu’il ne faut pas remuer.

Après des épisodes pleins de philosophie humoristique, les choses s’arrangent grâce au domestique qui parait le seul être raisonnable de la pièce.

Le prince :

_ Non, Monsieur Lenoir, vous n’êtes pas dans un cauchemar. A moins que vous en considériez la vie, l’ensemble de notre existence, le passage de l’homme sur terre, comme un cauchemar. Alors, là, nous sommes tous en plein cauchemar depuis l’instant où nous avons compris que nous étions vivants. Vous souvenez-vous de l’instant précis où tout à coup, petit garçon, vous avez eu cette révélation : Je suis vivant, j’aurais pu ne pas exister, et je vais mourir.

Non ? Moi si. Et je me suis évanoui. C’était une charge intolérable sur les épaules de ce petit garçon.

Le grand-père :

_ Quand on déroule ses sentiments à l’envers, on comprend que l’amour, çà s’invente.

La princesse :

_ Il y a des idées immobiles auxquelles il ne faut pas toucher, sinon elles se mettent à remuer et s’en est fini de notre repos. Personne ne peut plus les calmer.

Le prince :

_ Méfiez-vous d’en arriver à croire que les choses doivent être faites pour cette seule raison qu’il vous est difficile de les faire. La morale des courageux est aussi aveugle que la morale des lâches.

Le prince :

_ La vie est aussi dangereuse que le poker. On a toujours envie de parier, de tricher, de gagner. Regardez votre vie comme si vous regardiez pour la première fois des joueurs de cartes. Des fous, diriez-vous. Aussi, avec une grande énergie me suis-je efforcé de me désintéresser. Il y a une progression classique : on se désintéresse d’abord des hommes, ensuite des femmes. Enfin, les purs parviennent à se désintéresser d’eux-mêmes. Et j’aimerais le jour de ma mort, mourir totalement désintéressé. Que ce soit, même, le sens de ma mort.

04:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, littérature, sens de la vie, passion, réflexion |  Imprimer

Imprimer

09/03/2011

Désert vert de la terre

Désert vert de la terre en cratères

Je rejoins les recoins de mon embonpoint

Là où rien ne vient des végétariens

Dans le respect de la paix du palais

Retour au recours des détours

Invention ou initiation sans humiliation

Vers les jardins, périgourdins ou girondins,

Pour revêtir le souvenir des ronds de cuir

Je vous ai vu tous, les jeunes pousses,

Faire reculer les azalées immaculées

Et brandir, sans contredire ni éconduire,

Les mots comme des joyaux infinitésimaux

Enfin avec la faim du matin sans fin

Quand du lit endormi des délits

Se réveillent corneilles, abeilles et perce-oreilles

Cuisinent les cousines en limousine

01:01 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer

Imprimer

08/03/2011

Promenade campagnarde

Laissant la voiture dans un chemin empierré auprès d’une ferme inhabitée, je poursuivis ma route à pied, contemplant la campagne ouverte, aux champs bleutés par un soleil d’hiver, envahie par des haies qui s’étiraient au loin jusqu’à l’abri du regard. Rien, ou presque rien, ne pouvait accrocher l’attention. L’horizon dentelé des bois se détachait sur la luminosité inhabituelle du ciel, comme une lame de glace à la surface de l’eau. J’avançais, affrontant un vent froid, mais la chaleur des rayons bruts du soleil agrémentait le temps d’un bienheureux soulagement. Prenant à droite, vers un chemin qui montait légèrement, tapissé de boutons d’or, mais clos d’une haie d’arbres plus ou moins morts, j’eus la surprise, après une cinquantaine de mètres, de découvrir une longue allée ensevelie sous les arbres dénudés qui s’effilochait dans la lumière à contre-jour en une descente progressive vers un jardin lointain dans lequel on devinait des tourelles, peut-être même des tours.

Cette allée était bordée de deux haies d’arbres aux multiples branches qui se terminaient comme des bras et des mains aux mille doigts s’entrelaçant dans la bise, éclairées par moments des éclats d’un soleil acide et tranchant. Lentement, comme dans une longue promenade au bord d’un fleuve, je descendis le parterre d’herbes et de fleurs, regardant un bouquet de jonquilles poussées dans une végétation desséchée. Arrivé au bout de l’allée, je m’installais au creux du chemin perpendiculaire, abrité du vent par le talus.

Dans cet abri, je ne ressens rien que le tiède et cotonneux éclat du soleil vers lequel je tends le visage. Sous la couche rouge de Chine de mes paupières, seules existent la chaleur de son disque et la fraicheur du petit vent d’hiver qui agite les branches mortes. Je suis assis sous la butte d’un ancien chemin creux, auprès de jeunes pousses du début de printemps et de quelques jonquilles qui se dressent fièrement. Pas un bruit, sinon celui de ce vent qui court sur la terre et fait bruisser les herbes hautes. Un calme profond s’étend et envahit progressivement l’être. Peu à peu, les idées s’arrêtent devant cette magnifique solitude, comme si j’avais passé les bras, puis le corps tout entier au travers de ce voile rouge pour, par un hasard extraordinaire, regarder, de loin, d’un œil indifférent, cette vie qui souffle et va et vient dans laquelle j’ai l’habitude d’errer. Dans la chaleur du corps et du cœur, je suis, seul, devant une nature immobile et je descends au plus profond de mon être, là où il n’y a nulle pensée, nul sentiment, mais seulement des sensations, des impressions, des titillements du corps qui résonnent en moi et me font vivre intensément. Rien n’est plus immortelle que cette minute.

Mais déjà je ressens dans mes jambes qui soutiennent le poids de mon corps à demi-couché sur la butte, d’indélicats picotements qui m’oblige à me lever et remuer une partie de l’être qui n’arrive pas à goûter les sensations de l’autre partie. Alors, boitant un peu parce qu’une jambe était ankylosée, je repris le chemin du retour, à regret, me retournant parfois pour encore m’emplir de ce chemin irréel comme une invitation vers un paradis qui n’est pas perdu, qui est là, sous nos yeux, mais que nous ne voyons pas, imaginant l’éden comme une île lointaine, inaccessible et intemporelle.

Un arbre, dans sa solitude herbeuse, me tends les bras, ouvert à l’air pur et à la beauté de l’instant.

07:21 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : promenade, campagne, photos, sensations |  Imprimer

Imprimer

07/03/2011

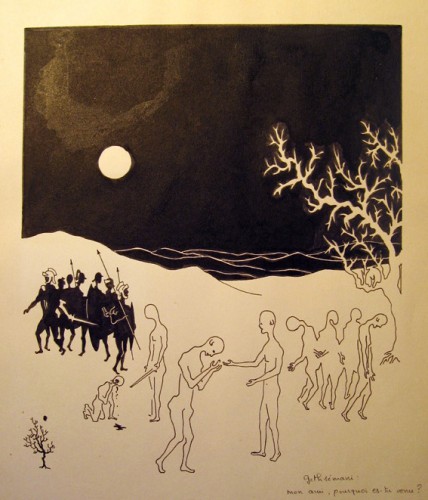

Jethsémani

Dans le désert des sentiments humains, Jésus accueille Judas, "mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ! Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fut pas né, cet homme-là!"

Peu de temps après, un de ceux qui entouraient Jésus, coupe l'oreille d'un serviteur du Grand Prêtre. Mais Jésus prit la parole : "Laissez faire, même ceci", dit-il, et lui touchant l'oreille, il le guérit.

"Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." Et cette parole était vraie tant pour les soldats que pour la foule, deux groupes distincts, qui ne se reconnaissent pas, mais qui sont complices de ce qui se passe.

Ils sont non seulement complices de sa mort innocente, mais également acteurs collectifs, et Jésus devient le médiateur du désir mimétique, qui est désir d'être, comme le démontre très justement René Girard. Cette découverte l'amène à méditer sur la violence, dénouement d'une imitation qui développe les conflits pour s'appropier les objets du désir. Dans "La violence et le sacré", René Girard montre que cette violence, arrivée à son paroxysme, se focalise sur une victime arbitraire et fait l’unanimité contre elle. Alors, l’élimination de la victime fait retomber brutalement la fièvre et laisse le groupe apaisé et hébété. La victime apparait à la fois comme origine de la crise et de la paix retrouvée. Elle devient sacrée.

Sortir de cet enchaînement involontaire de cause à effet nécessite un courage individuel qui transforme l'homme et le fait passer de la condition de bête humaine à celle d'homme fait dieu, grâce à la médiation intemporelle de celui qui a expié sur la croix.

07:45 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : encre de chine, peinture, art moderne, philosophie |  Imprimer

Imprimer