05/01/2014

"Noosphère" et "pensaction"

On oppose souvent le monde matériel et le monde spirituel, l’un fait de matière palpable, l’autre, hors de notre monde habituel, un monde révélé, imaginé, déclaré et devenu la chasse gardée des religions. C’est un peu vite classé. Que fait-on du monde des idées, monde sans consistance physique et qui traite à la fois du matériel comme du spirituel ? Une théorie, une pensée, un concept ont-ils une existence, non pas au sens matériel, mais par le simple fait qu’ils sont présents, évoluent et souvent meurent ?

On oppose souvent le monde matériel et le monde spirituel, l’un fait de matière palpable, l’autre, hors de notre monde habituel, un monde révélé, imaginé, déclaré et devenu la chasse gardée des religions. C’est un peu vite classé. Que fait-on du monde des idées, monde sans consistance physique et qui traite à la fois du matériel comme du spirituel ? Une théorie, une pensée, un concept ont-ils une existence, non pas au sens matériel, mais par le simple fait qu’ils sont présents, évoluent et souvent meurent ?

Le concept de noosphère est dû au minéralogiste et chimiste Vladimir Vernadski avec ses études sur la biosphère. De manière plus large, on peut distinguer la géosphère ou monde inanimée (encore appelée lithosphère), la biosphère, monde vivant, et la noosphère ou monde de la pensée. Le Père Theillard de Chardin comprend l’idée de noosphère comme une nappe pensante faite de pensée et de conscience, qui enveloppe la terre. D’autres utilisent ce néologisme avec une vision liée à la notion d’information, l’infosphère, ou encore une vision gnostique, celle de gaïa, terre vivante.

Peu importe ces divergences. Ce qui compte c’est l’idée d’un monde qui n’est ni matériel, ni spirituel (au sens religieux habituellement utilisé). Certains considéreront que l’homme se distingue de l’animal par l’apparition de cette noosphère. Mais est-ce bien sûr ? Les animaux pensent à leur manière, ils ont des perceptions du monde et savent les utiliser pour survivre. Ils ont des sentiments au même titre que les hommes. La seule chose qui distingue l’homme de l’animal, c’est le langage et, grâce à l’existence de ce dernier, la conceptualisation, c’est-à-dire la capacité de penser le monde qui l’entoure en s’en extrayant plus ou moins.

Peut-on imaginer une forme de réalisation supérieure à celle de l’homme actuel ? Sans entrer dans des discussions théologiques pour savoir à qui appartient quoi, nous pouvons dire que le stade supérieur est très probablement celui de la « pensaction » où capacité pour un être d’agir directement par la pensée. Je pense et cette pensée devient action parce que je le veux. Je pense que je suis à tel endroit et je m’y trouve. Je pense que je suis à tel siècle et je m’y trouve. Je pense à une orange et elle est là, je peux la manger. Alors vous êtes Dieu, me direz-vous. Non, surement pas. Dieu est surement bien plus divin que cela. Dieu peut créer à partir de rien. La pensaction ne fait qu’utiliser d’une manière différente ce qui a une existence, matière et idée. Cet avènement mettrait fin à la dichotomie entre la pensée et l’action qui est une des limites de l’homme.

Le célèbre « Je pense, donc je suis » serait remplacé par « Je pense, donc j’agis » (et je me crée mon monde). Utopie complète, direz-vous ? C’est très probable tant que l’homme se concevra comme une entité qui s’oppose aux autres entités en tant que centre de son monde. C’est en cela que l’épanouissement de la noosphère est important. Car la création de liens d’interpénétration entre les êtres devrait permettre d’adopter de nouvelles règles de comportement : ne rien faire qui puisse nuire à un autre être vivant.

07:16 Publié dans 12. Trouvailles diverses, 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science, religion, noosphère, conscience, immatériel, matériel, infosphère |  Imprimer

Imprimer

04/01/2014

Le ciel se noie

Le ciel se noie

Les murs se rapprochent

Je m’enlise sans retour

Je suis couvert de poussière

Je suis poussière

Un grain collé au monde

Parmi d’autres grains, d’autres poussières

Brouillard épais de crasse qui m’enlace

Je respire l’autre à pleins poumons

J’en perds parfois la respiration

© Loup Francart

07:20 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

03/01/2014

Chaud et froid

Fini les hélices qui s’échappent. Place à l’improvisation.

C’est un chaud et froid. Il ne se mange pas, il se contemple. Quel assemblage difficile. Mais il réchauffe le cœur à défaut du corps, malgré les quelques glaçons qui restent suspendus à ses basques.

© Loup Francart

07:09 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : optique art, art cinétique, dessin, peinture |  Imprimer

Imprimer

02/01/2014

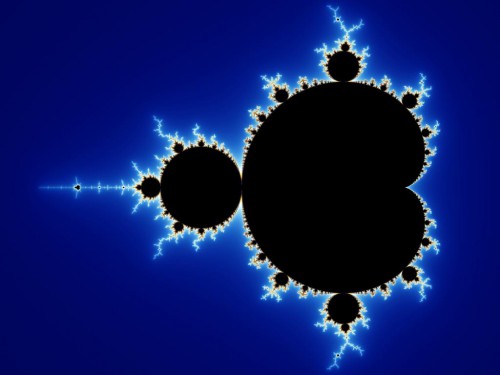

L'ensemble de Mandelbrot

L’ensemble de Mandelbrot c’est en premier lieu un dessin généré par un ordinateur. C’est une collection de points. Celle-ci contient des aires, mais également des courbes lisses, des filaments, des points d’où émanent de multiples branches, et d’autres choses.

L'ensemble de Mandelbrot tire ses origines de la dynamique complexe, un domaine défriché par les mathématiciens français Pierre Fatou et Gaston Julia au début du XXe siècle. La première représentation de cet ensemble apparaît en 1978 dans un article de Robert Brooks et Peter Matelski. Le 1er mars 1980, au centre de recherche IBM Thomas J. Watson (dans l'État de New York), Benoit Mandelbrot obtient pour la première fois, une visualisation par ordinateur de cet ensemble. En 1984, l'étude de l'ensemble de Mandelbrot commence réellement avec les travaux d'Adrien Douady et John H. Hubbard, qui établissent ses propriétés fondamentales et baptisent l'ensemble en l'honneur de Mandelbrot. (…) Dans le numéro d'août 1985 du magazine Scientific American l'ensemble de Mandelbrot est présenté au grand public comme « l'objet mathématique le plus complexe jamais découvert » et présente l'algorithme qui permet de le tracer soi-même. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Mandelbrot)

Que représente l’ensemble de Mandelbrot ? En gros à chaque point de l’image correspond un système dynamique sous-jacent. Le point joue le rôle d’un paramètre ajustable. Différents points correspondent à des ensembles de Julia différents, à des systèmes différents, et selon le comportement de ces derniers, on peut décider de colorier le point de telle ou telle façon. L’ensemble de Mandelbrot est l’ensemble des paramètres pour lesquels le système a une certaine propriété (l’ensemble de Julia est en un seul morceau). D’où son surnom de Chef d’orchestre.

Voici Trois exemples de représentations de l’ensemble de Mandelbrot. Les images montrent des détails de l’ensemble, mis en relief de diverses façons, au sens propre comme au sens figuré :

L'ensemble de Mandelbrot doit beaucoup sa popularité à la variété et la beauté de ses structures et à la profondeur infinie de ses détails, mais aussi à la possibilité de l'explorer soi-même à l'aide des nombreux logiciels aujourd'hui disponibles.

La séquence d'exploration commentée ci-dessous est un zoom profond vers la valeur de c = -0,743643887037151 + 0,13182590420533i, à travers nombre de motifs caractéristiques. Le rapport de grossissement entre la dernière et la première image est d'environ 60 milliards.

|

Étape |

Description |

|

L'ensemble de Mandelbrot initial. Si la dernière image était en taille réelle, cet ensemble de Mandelbrot aurait une taille de 3 millions de kilomètres et sa frontière présenterait une quantité astronomique de structures fractales. Nous allons zoomer sur la vallée située entre la cardioïde et le bourgeon principal. |

|

|

Cette vallée a été baptisée « vallée des hippocampes ». |

|

|

À gauche, des spirales doubles, à droite les « hippocampes ». Nous zoomons sur l'un d'eux. |

|

|

Un « hippocampe », tête en bas. Cet hippocampe est composé de 25 « antennes » consistant en 2 groupes de 12 et un filament relié à la cardioïde. Nous en déduisons que le bourgeon qui le porte a une périodicité de 25. Le point de rencontre de ces antennes est un « point de Misiurewicz ». Sur la plus longue antenne, celle qui mène à la « queue » de l'hippocampe, on reconnaît une copie réduite de l'ensemble de Mandelbrot, appelée aussi « satellite ». |

Et voici ce que cela donne :

La science et l'art se rejoignent dans cette œuvre fantastique, simple et belle.

Merci Monsieur Mandelbrot !

07:45 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mathématiques, art, beauté, science |  Imprimer

Imprimer

01/01/2014

L'infini

Quel paradoxe : nous parler de l’infini un premier janvier, jour de finitude, marqué du sceau des mathématiques. Mais le premier janvier est réservé à la méditation : les idées ont-elles une existence ?

« Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine ;

mais en ce qui concerne l’univers,

je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. »

Albert EINSTEIN

Un hélicoptère s’enfonce dans le ciel

Toujours plus loin.

Hélice tournoyante, il devient point

Puis rien, ou tout

Le zéro et l’infini sont frères

Plus je divise un chiffre

Par une valeur proche de zéro

Plus le quotient tend vers l’infini

Et si je divise le fini par le zéro

J’obtiens l’infini

« …ces extrémités se touchent et se réunissent

à force de s'être éloignées,

Elles se retrouvent en Dieu et en Dieu seulement »

Oui, Pascal était théologien autant que physicien

Parce qu’Achille court avec célérité

On peut distinguer l’infini en acte

De l’infini potentiel qui n’est pas réalisable

L’infini serait-il un principe inapplicable

Ou une réalité tangible qui dépasse l’homme ?

L’infini, c’est tout ce qui n’est pas fini

Première approche…

Mais le temps est-il fini ou non ?

Et comme il est lié à l’espace

Celui-ci est-il fini ou non ?

Le temps et l’espace n’existe que par la matière

Un grain de sable et l’on fabrique l’univers

Sans lui rien n’existe, ni le temps, ni l’espace

Sans existence, plus rien… ou tout…

Pourtant il y a de nombreuses existences

Qui n’ont pas de réalité physique

Un concept a-t-il une existence ?

Oui… et non…

Il est réel et fictif

Du domaine de l’imagination

Mais celle-ci donne accès à la fois

A une réalité existentielle

Et à une réalité non essentielle

Les idées existent-elles ou non

Ont-elles valeur d’existence ?

Sans essence peut-on concevoir

L’existence non essentielle ?

Mais Dieu existe-t-il hors du grain de sable ?

Dieu est-il le grain de sable

Sur lequel tout s’appuie ?

Est-il en dehors de l’essence

Ou est-il lui-même l’essence ?

L’infini est cette interrogation permanente

De l’homme devant la grandeur

De l’action et de la pensée

Dieu joue-t-il à cache-cache ?

© Loup Francart

07:44 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, méditation, poème, science, théologie, religion |  Imprimer

Imprimer

31/12/2013

Sont-ils, eux, qui ont tout ?

Sont-ils, eux, qui ont tout ?

Vous ne savez pas qui ils sont

Mais nous avons les preuves

De leur existence folâtre

Reflux… Retour en soi-même…

Une petite pièce, obscure,

Boursouflée et non meublée

Là, il va et vient, sans pensée

Il agite ses pieds, il regarde ses mains

Il secoue la tête, inconsolable

Viens, dit-il, viens près de moi

Solitude du chasseur

Qui attend le fusil à la main

Prêt à tirer sur tout ce qui bouge

Mais qui ne voit pas

Que rien ne bouge en lui

Il est mort à la vie

Il survit par faiblesse

Par extension d’insuffisance

Plus de gaz dans le moteur

Il n’y a personne au téléphone

Qui sonne dans le vide de la pièce

Assis par terre, étendu

Il ne dort pas, il rêve

Et ce rêve n’a rien de drôle

Il se voit dans un marécage

Et ne consent à survivre

Que parce qu’il ne peut faire autrement

Evacue, évacue, meurs à toi-même

Et tu revivras transformé

L’échec n’est qu’un mauvais moment à passer

Ouvre ta porte et sors au soleil

Laisse-toi éblouir

Et envole-toi dans les cieux

Frappé de la pâleur des survivants

Je suis et ne peux m’en défaire

Mais je peux devenir autre

Allons… Partons…

Rien ne me retient plus…

© Loup Francart

07:14 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

30/12/2013

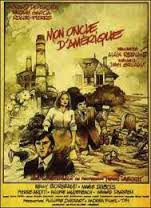

Mon oncle d’Amérique, film d’Alain Resnay, 1980

Prenez une théorie, celle du comportement humain, illustrez-la par des séquences de vie, commentez ces séquences, entrecoupez-les d’images de vieux films, comme des réminiscences inconscientes, et vous aurez le film d’Alain Resnay. L’homme n’est pas libre. Sa part d’inconscient guide la plupart de ces actions, guidée par l’instinct de domination. Les théories du professeur Laborit, certes contestables, servent de fil directeur au scénario. Elles sont énoncées d’une voix off, celle du professeur lui-même, comme un cours distillé dans l’épaisseur des vies qui se déroulent devant nous. Au commencement du film, on voit difficilement le rapport entre l’énoncé de la théorie et les personnages eux-mêmes. Puis progressivement les deux aspects du film se rejoignent, s’enchaînent et finissent sur un constat : tant que l’on n’aura pas diffusé la façon dont fonctionne le cerveau de l’homme, il y a peu de chances qu’il y ait quelque chose qui change.

Prenez une théorie, celle du comportement humain, illustrez-la par des séquences de vie, commentez ces séquences, entrecoupez-les d’images de vieux films, comme des réminiscences inconscientes, et vous aurez le film d’Alain Resnay. L’homme n’est pas libre. Sa part d’inconscient guide la plupart de ces actions, guidée par l’instinct de domination. Les théories du professeur Laborit, certes contestables, servent de fil directeur au scénario. Elles sont énoncées d’une voix off, celle du professeur lui-même, comme un cours distillé dans l’épaisseur des vies qui se déroulent devant nous. Au commencement du film, on voit difficilement le rapport entre l’énoncé de la théorie et les personnages eux-mêmes. Puis progressivement les deux aspects du film se rejoignent, s’enchaînent et finissent sur un constat : tant que l’on n’aura pas diffusé la façon dont fonctionne le cerveau de l’homme, il y a peu de chances qu’il y ait quelque chose qui change.

La théorie :

La seule raison d’être d’un être, c’est d’être, donc de se maintenir en vie.

Les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer. Grâce à l’énergie du soleil, elles transforment la matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante.

Les animaux se maintiennent en vie en consommant. Ils sont donc obligés de se déplacer et d’agir dans l’espace. C’est le cerveau qui lui permet d’assurer sa survie, car le cerveau ne sert pas à penser, mais à agir.

Dans le cerveau de l’homme, trois cerveaux superposés cohabitent. Le premier cerveau, le cerveau reptilien, déclenche les conditions de survie immédiate : boire, manger, copuler. Le cerveau limbique, cerveau de l’affectivité ou de la mémoire permet d’agir en fonction de ce qui est agréable ou désagréable (un être vivant est une mémoire qui agît). Enfin le cortex cérébral ou cortex associatif garde la trace des expériences passées et les associe au présent.

Les deux premiers cerveaux fonctionnent de façon inconsciente. Ils agissent par pulsion et automatismes culturels. Le troisième fournit un langage explicatif donnant un alibi au fonctionnement inconscient des deux premiers. L’inconscient est une mer profonde et la conscience n’est qu’une écume qui naît à la crête des vagues.

Ces trois cerveaux engendrent quatre types de comportement : comportements de consommation, de gratification, de punition et d’inhibition qui débouche sur l’impossibilité de dénouer une situation, donc sur l’angoisse.

Quand deux individus ont des projets différents ou le même projet et qu’ils entrent en compétition, il y a un gagnant et un perdant. Il y a établissement d’une dominante d’un individu sur l’autre. Il y a apprentissage de la nécessité de conserver à sa disposition un être désiré par un autre être. Et s’il veut le garder, il devra dominer.

L’histoire :

Y a-t-il vraiment une histoire ? Des scénettes au début du film, sans lien entre elles. Puis progressivement tout cela s’enchaîne et se ramène à trois destinées, prises dans leurs exigences et leurs défauts, s’enferrant dans leurs erreurs : celle d’un fils de paysan devenu directeur d’une usine de textile, celle d’un directeur des informations, menant en même temps une carrière politique et littéraire et celle d'une fille de militants communistes devenue styliste.

Le jeu des acteurs est périmé. L’enchaînement des deux thèmes, l’histoire des personnages et la thèse défendue par le professeur Laborit, se fait parfois difficilement. Cependant c’est du Resnay, donc un bon cinéma, quoiqu’on en pense. Il défend l’idée que l'homme n'est fait que de son contact avec les autres hommes. « Tant que l'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, tant qu'on n'aura pas dit que, jusqu'ici, ça a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. »

07:23 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, thèse, art et essai, année 1980 |  Imprimer

Imprimer