26/05/2013

L'art et le hasard

On peut noter, actuellement, chez plusieurs compositeurs de notre génération, une préoccupation constante, pour ne pas dire une hantise, du hasard. C’est, à ma connaissance du moins, la première fois que pareille notion intervient dans la musique occidentale, et le fait vaut certainement la peine qu’on s’y arrête longuement, car c’est une bifurcation trop importante dans l’idée de composition pour le sous-estimer ou le refuser sans condition.

(Pierre Boulez, Relevés d’apprenti, Editions du Seuil, 1966, p.41, Alea)

Pierre Boulez analyse les possibilités de l’emploi du hasard. Il y a ceux qui en font un recours contre l’asphyxie de l’invention. Ne se sentant pas responsable de leur œuvre, ils se jettent par faiblesse dans une magie puérile. Non-art à la beauté amère, nous dit l’auteur ! Il y a ceux qui cherchent l’objectivité par la schématisation : ne pas troubler le processus de développement en introduisant l’erreur humaine dans un ensemble aussi parfaitement déduit. Là aussi, il y a refus du choix, qui est laissé à l’interprète.

Et Boulez de conclure que le danger est que le compositeur fuit devant sa propre responsabilité, se dérobe devant le choix inhérent à toute création (p.53).

Cette analyse s’étend en fait à toute une partie de l’art contemporain. N’en est-il pas de même pour la peinture. L’art brut et le tachisme, semble, au premier abord, assez imprégné d’une telle philosophie, laissant à la matière seule le privilège de la forme par le réveil d’un processus créateur qui n’appartient pas à l’artiste, mais à l’élément matériel du monde. Cependant, il s’agit d’un processus différent de celui dont parle Pierre Boulez. Le hasard n’intervient que comme accident dans un processus de création dû à la consistance et la malléabilité de la matière qui serait seule à l’origine de la création.

De même, l’art informel est trop imprégné du geste créateur, de l’impulsion passionnée pour pouvoir prétendre à une soumission au hasard. Il s’agit plutôt d’une nouvelle expression du moi de l’artiste qui se libère de sa culture et de ses préjugés pour s’ouvrir, nu, au spectateur. Ainsi de Mathieu, de Tancredi, de Tapies. L’expressionnisme abstrait ne peut, non plus, être qualifié d’ouverture à la créativité du hasard. L’abstraction y est nourrie par l’émotion et le moi profond de l’artiste qui s’expriment par l’action painting.

Alors revenons à l’essai des iconoclates : la queue de l’âne qui sert de pinceau dont le balayement n’est dû qu’au hasard des mouches à chasser.

Mais… Est-ce de l’art ?

07:02 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, hasard, nécessité, création, processus, musique, peinture, informel |  Imprimer

Imprimer

25/05/2013

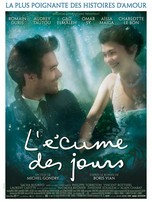

L'écume des jours, film de Michel Gondry

Boris Vian comme si on y était. Tous les gadgets y passent : le piano cocktail d’abord, la souris, la danse "biglemoi" et bien d’autres encore. On s’amuse de retrouver l’esprit inventif et farfelu de Boris Vian. On aime sa tendresse sauvage, son romantisme délicat.

retrouver l’esprit inventif et farfelu de Boris Vian. On aime sa tendresse sauvage, son romantisme délicat.

Les critiques n’ont pas aimé : trop d’effets spéciaux. Et pourtant, c’est bien cette première partie du film que j’ai appréciée plutôt que la seconde au contraire des critiques. Certes, la poésie passe après la trouvaille inédite, mais le sérieux de la seconde partie rend le temps long (le film dure deux heures cinq). L’appartement se dégrade, se couvre de toiles d’araignée, le cœur n’y est plus. Le nénuphar n’en finit plus d’envahir le poumon de Chloé.

Malgré le mauvais avis des critiques, le film est à voir pour ceux qui ont lu le roman. Cela leur rappellera les rêveries et les fumées d’un livre d’avant-garde à une époque révolue.

10:55 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, romantisme, suréalisme, roman |  Imprimer

Imprimer

24/05/2013

Une branche frissonne

Une branche frissonne, la nuit

Trois pieds m’observent fixement

Pendant que j’écoute le fruit

Des silences du firmament

La lune rouge s’évade vers le bleu

Un homme assis me fixe de deux yeux

Derrière une canne nouée

une chauve-souris zèbre un nuage

qui se rétracte de plaisir

La terre respire mes pas

Trois maigres cheveux se balancent

Sur une main riant lentement

L’éclat pervers des étoiles

Pique ma joue enflammée

Une grande symphonie

La symphonie d’une feuille

M’entoure de rouge et de bleu

Trois gouttes de brume sur les cils

Trois larmes dans ma main

Le sommeil interrompra-t-il la litanie ?

07:03 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

23/05/2013

Jardin Albert Kahn : la forêt vosgienne (2ème partie, suite du 10 mai)

Poursuivons notre promenade dans le jardin d’Albert Kahn. Quelques pas et nous passons d’un jardin japonais à la forêt vosgienne. Certes entre les deux il y a un jardin à la Française bien ordonné, bien aligné entre les cordons imaginaires d’un architecte maniaque. Mais un pas de plus vers les arbres et nous sommes terrassés, immergés dans le massif des Vosges, ses sapins, ses rochers, ses étroits chemins encaissés.

Pas besoin de fermer les yeux, d’écouter le chant des ruisseaux dévalant des hauteurs. Les yeux ouverts, le regard incrédule, vous errez dans ces paysages étonnants dans le bruit perceptible de la circulation parisienne.

La forêt vosgienne, créée sur une parcelle acquise en 1902, est directement liée à la vie d’Albert Kahn, originaire de la ville de Marmoutier dans le Bas-Rhin. Il a souhaité reconstituer, là, un décor montagneux, chargé de souvenirs d’enfance volés par la guerre de 1870. Les deux versants, lorrain et alsacien, du massif des Vosges y sont aujourd’hui représentés.

Selon les témoignages, de gros blocs de granit et des arbres déjà de grande taille ont été transportés des Vosges par wagons spéciaux et ont obligé à démonter momentanément les fils électriques du quartier durant leur installation.

(Source : http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/les-jardins/les-differents-jardins/foret-vosgienne/)

Un dépaysement certain à la porte de Paris. Qui eut cru être ainsi plongé au cœur de la porte de la France alors qu'il se trouve au milieu.

07:02 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jardin, nature, environnement, écologie, banquier |  Imprimer

Imprimer

22/05/2013

Couleur du temps, récit de Françoise Chandernagor

Une plongée dans un autre siècle, celui des lumières. Ce n’est qu’une histoire imaginée, mais avec un tel réalisme que l’on pense qu’elle fut réelle et que le peintre V*** fut bien un peintre du Roi.

V*** fut-il un grand peintre ou un petit maître ? Un coloriste-né ou un fabricant sans génie ? Nous n’en savons rien : la postérité n’a pas rendu son arrêt. Tout juste peut-on dire que V*** était déjà mort de son vivant : lorsqu’il disparut, sa belle époque était révolue, sa mode démodée. Et pourtant il avait vécu, s’était fait connaître, avait obtenu le succès, avait négligé sa famille, voyageant partout où il était demandé pour peindre les grands de ce monde. Au-delà de l’histoire elle-même de sa vie, Françoise Chandernagor nous décrit à la fois la société de l’époque, sa conception de la peinture, la compétition entre les peintres pour obtenir les faveurs de la famille royale. Elle le fait d’une manière naturelle, introduisant dans le récit ces réflexions sur les événements d’une vie d’artisan-peintre.

sans génie ? Nous n’en savons rien : la postérité n’a pas rendu son arrêt. Tout juste peut-on dire que V*** était déjà mort de son vivant : lorsqu’il disparut, sa belle époque était révolue, sa mode démodée. Et pourtant il avait vécu, s’était fait connaître, avait obtenu le succès, avait négligé sa famille, voyageant partout où il était demandé pour peindre les grands de ce monde. Au-delà de l’histoire elle-même de sa vie, Françoise Chandernagor nous décrit à la fois la société de l’époque, sa conception de la peinture, la compétition entre les peintres pour obtenir les faveurs de la famille royale. Elle le fait d’une manière naturelle, introduisant dans le récit ces réflexions sur les événements d’une vie d’artisan-peintre.

Jeune, il ose : des jeunes gens impatients tirent le tapis. La guerre est finie, on veut s’amuser. Le tableau de bataille rebute, la peinture religieuse assomme, les grands sujets, les grandes idées ennuient les Français ; place au moi, place à l’intime, place au portrait ! (…) On voudrait tout entreprendre, tout oser…Mais les personnes bien nées, si elles ont du goût, hésitent encore à afficher la leur. Le jeune V*** trouva l’art de montrer ce qu’on tient caché sans choquer la décence : les dames de qualité n’avaient qu’à se faire représenter costumées. Pas en Madeleine repentante, évidemment ! Ni en Sainte Elisabeth. Costumées en dévêtues : une muse, une nymphe, une sultane, une allégorie. Il proposa du portrait déguisé « mythologique » ou « oriental ».

Bien sûr il se marie, a des enfants. Il a des instants de joie et des périodes de malheur. Sa vie est à découvrir dans la lecture même du livre. Au-delà, on s’intéresse à l’époque et à sa conception de la peinture.

Nous nous plaignons d’un siècle de courtisans, mais sachons qu’au temps de Voltaire et Diderot la flagornerie et la flatterie étaient obligatoires pour qui voulait se faire connaitre et obtenir des facilités.

A l’époque, l’art de la peinture est tout d’artisanat. C’est par la pratique qu’il pêchait, lit-on à propos du fils de V***. « Pas tant d’huile sur ton pinceau, Nicolas ! Ah oui, je sais : la couleur semble plus facile à étendre, elle est flatteuse, onctueuse, voluptueuse. Et puis, n’est-ce pas, on en a plus vite fini ? Solution de paresseux ! Qui se paie cher : ton tableau séchera, mais seulement en surface – dans dix ans sa peau craquera, il sera gercé de partout, tombera en morceaux. Alors chaque maître possède son atelier, ses apprentis, et le tableau se fait en équipe. Les uns peignent les mains, les autres sont spécialisés dans les pieds, les plus habiles, en passe de devenir maîtres à leur tour, les visages. Le maître met sa touche finale, alanguissant les membres, donnant de la vie aux joues ou à l’œil du sujet représenté. Cela donne une collectivité vivante, soudée, récréative, loin de la méditation individuelle de l’artiste d’aujourd’hui et du travail solitaire d’exécution. Sans doute retrouve-t-on maintenant cela dans certains genres de peinture, tels la production d’œuvres originales en plusieurs exemplaires, dites multiples, ou encore dans l’atelier de Vasarely où les petites mains peignaient inlassablement des ronds et des carrés. Il concevait les tableaux que d’autres exécutaient en grande partie.

Baptiste V*** aime les couleurs, le jaune en particulier. Il en parle avec son nouvel ami sur la fin de sa vie :

– Et qui t’a dit, Baptiste, qu’on peignait avec des couleurs ?

– Si l’on ne peint pas avec des couleurs, avec quoi peint-on ?

– On se sert des couleurs, mais on peint avec le sentiment…

– Le sentiment, Le sentiment ! Et pourquoi pas le naturel tant que tu y es !

Tout au long de sa vie, il conçoit et remanie le portrait de famille, fil directeur du récit. Après tous ses malheurs, il les rajeunit, reprenant les esquisses conservées. Il finit par se peindre lui-même en vieillard. Il l’expose et se retrouve en butte avec tous les critiques. A ce peintre qui ne vendait plus rien, que tout le monde avait cru mort, et dont le nom seul, entouré d’un vague respect, disait encore quelque chose au public, il fallait ôter ce qui lui restait : la renommée. « V*** est fini : Voici le titre. On assure que cet homme a été un bon portraitiste. Il n’est plus rien : le portrait de sa famille est faible, c’est-à-dire flou et léché.

Et ce livre s’achève avec l’interrogation, ma foi somme toute habituelle : V*** fut-il un grand peintre ou un petit maître ? Et d’ailleurs qu’est-ce qu’un grand peintre, qu’est-ce qu’un petit maître ? Vermeer fut un petit maître pendant trois siècles ; et Meissonier qui fut un grand peintre quand Béranger était un grand poète, n'est plus rien…

06:51 Publié dans 21. Impressions picturales, 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, récit, peinture, classicisme, temps |  Imprimer

Imprimer

21/05/2013

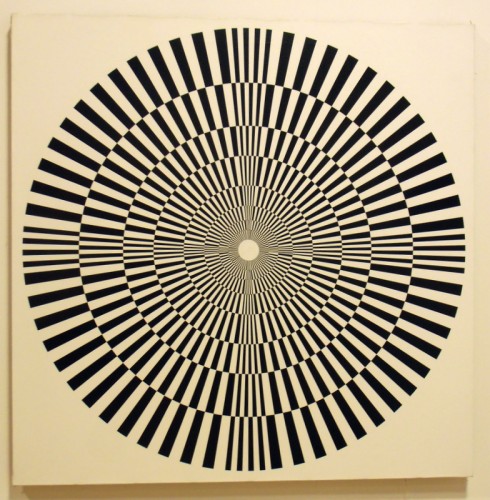

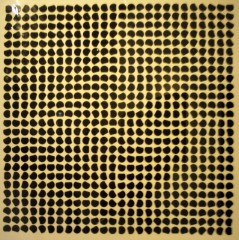

Dynamo ou l’art cinétique en trompe-l’œil

http://www.grandpalais.fr/fr/article/le-spectateur-acteur-de-dynamo

Quelle misère. L’explication du commissaire général de l’exposition Dynamo n’est pas vraiment convaincante. Certes « on n’est plus dans une relation assise du visiteur ». « Les artistes demandent qu’on touche ». « On crée sa propre composition dans un système défini, donc on participe à la création de l’œuvre en jouant le jeu de l’artiste ».

Oui, comme le disait Marcel Duchamp, « c’est le regardeur qui fait le tableau.. » Mais quand le regardeur manipule le pinceau, y a-t-il vraiment un geste artistique qui fait une œuvre des objets, des couleurs, des sons. Cette parodie a-t-elle du sens (artistique). Je n’en suis pas sûr.

Cette exposition, apparemment très appréciée des spectateurs, se tient au Grand Palais. Beaucoup de tape-à-l’œil et de bling-bling. Mais aussi quelques purs chefs-d’œuvre. Certes, il faut aimer ce genre d’art qui passe de l’éclairage au néon s’allumant et s’éteignant en cadence, aux verres multicolores et aux miroirs déformants. Beaucoup de gadgets ! Cela commence d’ailleurs avant même l’entrée dans le Grand Palais, dans cette fontaine où le brouillard et la fumée ont remplacé le jaillissement de l’eau. L’idée n’est cependant pas mauvaise.

C’est dans les premiers pas de l’exposition que sont rassemblés les objets les plus médiatiques : une barrière de lumière, un labyrinthe de glaces, un jeu de noirs et blancs mobiles selon la place du spectateur, etc. Il est d’ailleurs étonnant de constater que les photos qui se trouvent sur le site de l’expo sont principalement celles de ce style d’objets.

Pourtant, il y a de belles choses si l’on s’intéresse au cinétisme. Admirons ces cercles de Bridget Riley peint en 1963 (Blaze 4, acrylique sur panneau) ou cette gouache sur bois de Julio Le Parc « »Instabilité, peinte en 1959, ou encore cette œuvre intitulée V32 (verres sérigraphiés, tubes fluorescents et bois, 1963) d’Angel Duarte.

A noter également cette impression d’orange géométrique sur une galerie du Grand Palais. C’est saisissant et très bien fait, probablement par projection du dessin avec un vidéoprojecteur très puissant.

Bref, à boire et à manger, mais avec des digestions différentes selon ce que l’on regarde, voit, contemple, admire ou fuit. Un bon point : les explications sur panneau des différents types de cinétisme, tels qu’Interférence, Pionniers (développements futurs visant à traduire le mouvement et à utiliser la lumière dans l’art), Halo, etc. Pédagogiques, ils permettent de comprendre les différentes possibilités offertes au créateur. Le premier d’entre eux :

Espace : Au cours du XXème siècle, l’art a changé : il a changé de nature. Il a trouvé de nouveaux moyens, il s’est fixé d’autres objectifs. L’art abstrait a été l’un des facteurs principaux de ces changements. Il a largement contribué à la conquête de l’espace, en incitant les artistes à quitter le tableau, à abandonner la ronde-bosse et à considérer l’espace pour lui-même. Plutôt que d’être représenté, l’espace va être utilisé, investi, devenir le sujet même de la création. Il s’agit de le structurer ou de faire disparaître ses limites ; il est saturé de lumière ou au contraire plongé dans l’obscurité, on cherche à l’habiter ou à le rendre impraticable. (…)

07:50 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, art optique, art contemporain |  Imprimer

Imprimer

20/05/2013

Aurore

Je me levais au moment où se glisse

Dans la fente entre étoiles et opacité

Un pâle rayon, une ombre de lumière

Derrière cette atmosphère sombre

Réveillé, dégrisé, ragaillardi

Je tendais les doigts vers la lueur

Mais j’eus beau allonger le bras

Je ne touchais que le vide et l’obscurité

L’œil est plus rapide que le bras

Il comprend d’un regard étincelant

Le feu du matin, même fragile

Et ce reflet grandit, s’élargit

Ouvre ses bras au vide de la nuit

Qui recule prudemment

Derrière les pans de murs

Même cachée, l’obscurité est traquée

Les traits de la nature se dévoilent

Comme la trame d’un tableau

Les contours du flou se précisent

Toucher enfin du regard

Les tiges élancées des bambous

Avant la fleur dans les prés

L’air se purifie, léger

Il me pénètre les poumons

Et éclaire mes pensées

Dispersant les miasmes du sommeil

Quelle prière muette

Les mains dans l’azur enfin

Je danse la chacone devant le soleil

Un jour nouveau est survenu

Instant d’apesanteur, les pieds légers

07:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer