12/05/2013

Rêve du dimanche

Le dimanche se perd dans l’aquarium

Dont la solitude verte

Fait aux fenêtres dorées

Une rosée de pleurs

L’avenue bordée de pieds ronds

S’enfonce, infinie et chaude,

Vers la porte qui ne mène nulle part

Large tapis qui s’allonge, rigide

Les êtres s’étirent doucement

Vers trois coins opposés

Puis se laisse bercer

Par les vagues de leur lit

Parfois le soleil étale ses rayons

Jusque dans l’aquarium

Et cherche à détruire

Les ombres et la quiétude de l’air

Zébrée d’auréoles blondes

La cire ronronne et languit

Et des visages sans voix

Fuient leur cruelle engeance

L’aquarium émet des sons étranges

Rires alourdis de mains ouvertes

Dont chaque doigt cache

Un souffle de fumée

Les lits ouvrent leurs bat-flancs

À des jambes solitaires

Qui glissent dans leur ombre

Vers de longs tabourets

Et ceux-ci campés fièrement

Sur quatre pieds aux pattes décharnées

Offrent leur solitude

Au monde de chaleur

Une rangée de hallebardes

Dresse ses cache-flammes

À la brume prisonnière

Qui s’y attarde gaiement

Le soleil aussi semble profiter

De leur miroir d’huile

Pour caresser sa longue chevelure d’or

Et contempler ses éruptions

Univers clos

Monde parmi le monde

À la recherche d’une âme

Dans les brumes de son corps

07:44 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

11/05/2013

La soupe des pauvres, peint par Jules Adler (1906)

Ils sont là, nombreux, se pressant vers l’entrée que l’on devine. Ils n’ont pas de formes définies, de visages identifiables, de vêtements neufs ou même propres. Ils n’ont pas non plus de regard. Ils portent leurs biens en bandoulière. Rien. Seule leur attitude montre leur souffrance. Mais on devine les odeurs, les petits bruits de corps fatigués, les plaintes cachées. Y a-t-il meilleur reportage que ce tableau où l’on reconnaît les pauvres d’aujourd’hui ? L’ordre est là, bien sûr, dissimulé dans la pénombre, mais reconnaissable à ses grosses chaussures. Ils passent devant lui, les yeux baissés, sans une parole.

Le peintre utilise le clair-obscur, le gris des murs et du sol, le flou des contours des personnages, les mélanges de teintes sombres avec les quelques couleurs vives. Seuls les visages apparaissent en taches claires, mais imprécises. Le mur du fond s’éclaire également pour faire ressortir la masse des corps et leur défilé ininterrompu. Anonymes, les personnages passent, inconnus, tendus vers la seule chose qui compte pour eux, la soupe.

Jules Adler a été surnommé le peintre des pauvres » par Louis Vauxcelles. Il rappelle « le peintre des humbles », Ferdinand Pelez de Cordova (voir le 16 janvier 2013 dans la rubrique 21 Impressions picturales).

Ce tableau appartient à la collection du Petit Palais.

07:08 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, xixème siècle, indigents |  Imprimer

Imprimer

10/05/2013

Jardin Albert Kahn, le jardin japonais

Albert Kahn était banquier. D’origine alsacienne, il s’appelait en réalité Abraham Kahn. Né en 1860, il est mort à Boulogne en 1940, ruiné par le krach boursier de 1929. Dès le 10 février 1887, Albert Kahn écrit à Bergson : « cela va assez bien en ce qui concerne les affaires mais, vous le savez, ce n’est pas mon idéal {…} ». L’homme mûr, le banquier qui a réussi, va donc consacrer sa vie et sa fortune, entre 1898 et 1931, à l’établissement de la paix universelle. Il s’installe au numéro 6 du quai du 4-Septembre en 1893. Il y loue, avec promesse de vente, un hôtel particulier. Cette maison, construite en brique et en pierre, s’ouvre largement sur la colline de Saint-Cloud. Jusqu’en 1910, il constitue patiemment le terrain de son jardin en achetant progressivement diverses parcelles, puis en les assemblant. Cette démarche conduit à la création d’un genre de jardin bien particulier au XIXe siècle : le jardin dit « de scènes ». Chaque acquisition permet à Albert Kahn de créer une nouvelle scène. Chacune d’elles apparaît comme une référence à des courants de l’art des jardins au XIXe siècle : le style « régulier » dans le jardin français, le style « paysager » dans le jardin anglais, le « japonisme » dans le jardin japonais, puis il prolonge avec la forêt bleue, la forêt vosgienne, la forêt dorée.

En 1989, le département des Hauts-de-Seine a souhaité rendre hommage à la vie et à l’œuvre d’Albert Kahn par la création d’une œuvre paysagère contemporaine. Ce jardin japonais, conçu par le paysagiste Fumiaki Takano, est une métaphore de la vie d’Albert Kahn. Un nouveau jardin japonais a été implanté à la place de celui qu’Albert Kahn avait créé en 1908-1909. Il ne subsiste plus rien de l’ancien jardin excepté le grand cèdre de l’Himalaya et le hêtre pleureur sur le petit îlot, les deux ponts, ainsi qu’un portique en bois donnant sur le verger.

Cette création contemporaine rend hommage à la vie et à l’oeuvre d’Albert Kahn, en souvenir des liens étroits qu’il entretenait avec le Japon. La symbolique de cet espace suit trois axes essentiels, se joignant tous en une pierre centrale :

· l’axe de la vie (Yang), symbolisé par la rivière et par les constructions coniques en relief ;

· l’axe de la mort (Yin), représenté par les constructions en cône inversé ;

· l’axe féminin - masculin, déterminé par le hêtre et le cèdre.

Cette symbolique reprend le principe fondamental du Tao, celui de la complémentarité dans l’opposition pour former un tout.

(Source : http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/)

Mais promenons-nous dans ce jardin japonais qui est exceptionnel et particulièrement dépaysant.

On débouche sur un jardin perdu au milieu des immeubles, mais sa construction en forme de bol, dont les bords dominent la partie centrale où se trouve l’étang aux carpes permet de trouver dans ce petit espace qui fait tout de même un hectare une paix très orientale. Seul le bruit des voitures, incessant, trouble cette quiétude.

Une très bonne description de ce jardin se trouve sur le site Albert Kahn à l’adresse suivante : http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/les-jardins/les-differents-jardins/jardin-japonais-contemporain/

Une après-midi sereine, au soleil du printemps, parmi les cerisiers en fleurs, n’est-ce pas le début du paradis ?

Tentez cette découverte, vous ne le regretterez pas !

14:09 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nature, environnement, japon, jardin, zen |  Imprimer

Imprimer

09/05/2013

Le beau

Si l’on recherche la signification des termes « beau » et « beauté » dans un dictionnaire, on est surpris et attristé de constater que le beau et la beauté ne signifient rien de très concret et sont même des concepts indéfinis.

« Est beau ce qui suscite un sentiment admiratif par sa supériorité intellectuelles, morale ou physique, ou encore, qui suscite un plaisir esthétique d’ordre visuel ou auditif. » (Larousse). La beauté n’est que « le caractère ou la qualité de ce qui est beau ou conforme à un idéal esthétique » (CNRTL)

Bref, est beau ce qui nous donne une impression de beauté et la beauté est la qualité du beau et nous ramène à l’esthétisme. Or l’esthétisme est le culte du beau (CNRTL) ou encore l’art de penser le beau, science de la connaissance sensitive (A. G. Baumgarten, philosophe allemand). Tout tourne donc autour du beau sans que l’on sache ce qu’est le beau.

Mais qu’est-ce qu'est le beau pour moi ? Comment je le définis ?

On peut commencer la réflexion en se demandant s’il y a un beau absolu, un idéal atteint que l’on pourrait prendre en référence. Ce beau absolu pourrait équivaloir à la notion de bonheur absolu. Et l’on pense immédiatement au paradis qui est notre représentation du bonheur absolu. Mais comment invoquer le paradis ? Chacun le voit ou tente plutôt de l’imaginer à sa manière. Et la notion de paradis disparaît en termes de connaissance commune ou de concept universel. Ceci ne nous dit toujours pas ce qu’est le beau.

Alors, plutôt que de tenter de définir ce qu’est le beau, essayons donc d’en trouver les caractéristiques.

Première caractéristique : L’impression de beau ressentie est propre à chaque personne. Je ne trouve pas forcément beau ce qui semble beau à mon voisin et inversement. C’est bien pourquoi le terme est si difficile à définir. Le beau implique une adhésion personnelle dans l’instant, adhésion non réfléchie, mais très prégnante.

Deuxième caractéristique : Si certes le beau est une impression personnelle, elle n’en est pas moins partagée par un grand nombre. Il y a donc bien une notion commune dans cette impression qui la fait reconnaître parmi les autres.

Troisième caractéristique : Le beau n’est pas fréquent. Il est exceptionnel. C’est la perle rare à contempler et dont on jouit parce qu’elle est différente. Certains paysages sont beaux parce que peu habituels. Cependant l’exception ne fait pas le beau. De nombreuses choses ou êtres sont exceptionnellement laids.

Quatrième caractéristique : Le beau est éphémère. Il s’agit certes de la notion de temps qui dénature progressivement le beau, mais également du sentiment ressenti face à quelque chose de beau. A trop contempler quelque chose ou quelqu’un de beau, on n’en mesure plus la beauté. On s’habitue à la beauté. Elle devient banale, donc sans la consistance du merveilleux qu’elle procure au premier abord. C’est bien en cela que le beau est une impression, voire un sentiment. Il s’envole dès lors qu’on en abuse.

Cinquième caractéristique : La notion de beau s’acquiert. Elle est le fruit d’une éducation et c’est en cela qu’elle est partagée. En conséquence, elle est liée à des conventions et à des modes. Mais jusqu’à un certain point. Le sentiment de beau se forme dans la jeunesse. On peut ensuite le développer. Cependant ce sentiment spécifique reste celui de notre enfance. C’est cette impression inoubliable de nos jeunes années qui est à la naissance de notre sentiment de beauté. On pourra ensuite se former culturellement à la beauté et notre adhésion sera liée à la raison et la culture. Il n’empêche que notre réel sens de la beauté est l’adhésion que nous avons rencontrée lorsque nous étions enfant.

Sixième caractéristique : Le beau ne s’exprime que sous une forme concrète. Son concept n’existe que parce qu'il est devant moi. On peut disserter sur le beau, mais on ne l’éprouve que devant une forme réelle, qu’elle soit visuelle, sonore, olfactile ou même intellectuelle.

Septième caractéristique : On pense souvent que le beau est lié à l’harmonie, voire à l’ordre. Mais est-ce si sûr ? Bien souvent le beau survient d’un dérèglement de l’ordre, comme dans le cas des éclairs lors d'un orage. Le beau de la peinture abstraite n’a pas d’ordre. Certes il peut avoir l’harmonie. Mais cette harmonie est subtile et ne se remarque pas de prime abord.

Huitième caractéristique : Le beau est balancement entre les formes, les couleurs, les sons, tout ce qui est qualité d’une chose. Et ce balancement est plus ou moins prévisible parce qu’il implique des répétitions. C’est particulièrement vrai dans la musique et dans la symétrie. On trouve belle une musique parce que ses phrases mélodiques peuvent être imaginées par l’auditeur avant même qu’elles ne soient jouées. Mais, dans le même temps, l’agencement inconnu des variations est nécessaire pour en faire la beauté. La chanson ordinaire est tellement prévisible qu’elle en devient rengaine.

Neuvième caractéristique : Le beau suscite la curiosité, l’attirance et, in fine, la satisfaction. Pour Emmanuel Kant, le beau est l'objet de la satisfaction désintéressée. On aime le beau parce qu’il nous satisfait sans que l’on puisse dire généralement pourquoi. Le beau rend heureux.

Dixième caractéristique : Le beau est ce qui résonne en moi et augmente, magnifie, exalte mon être. Dans le même temps, il procure un sentiment de communion intime avec l’univers.

Onzième caractéristique : Le beau est une communication, un échange sans parole entre ce qui m’émeut et mon être ému. Et cette émotion renforce sa beauté parce qu’elle nous transforme. Contempler le beau, c’est se laisser transformer.

Douzième caractéristique : Cette transformation est visible pour les autres. La beauté irradie et donne à celui qui la perçoit le privilège d’irradier à son tour la beauté.

Treizième caractéristique : La beauté est une clé de la compréhension intime du monde. « La beauté est la clé du mystère et elle renvoie à la transcendance. » (Jean-Paul II). La beauté est la présence manifestée de l’invisible dans l’univers.

07:06 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, esthétisme, art, société |  Imprimer

Imprimer

08/05/2013

Flâner, c’est survivre dans le bonheur

Flâner, c’est survivre dans le bonheur

La bouche à la surface de l’eau

On se laisse dériver dans le courant

Les yeux ouverts, les idées vides

On se laisse pénétrer des lourdeurs

D’un paysage à l’accès difficile

Mais en toute liberté, en apesanteur

Le soleil à fleur de peau, ouvert à tous les vents

Ecarte ce décor connu et tends les bras

Prends dans tes mains inassouvies

Cette couleur jaunissante de la vie

Et laisse-la déborder en flots continus

Marche dans le vent aigu,

Chante dans l’air asséché,

Cours sur la vapeur transparente

Et poursuis ta quête de l’inconnu

Ce bonheur que tu perçois

Tu le tiens éveillé en toi

Tu le caresses de tes poumons endoloris

Tu ne le laisses pas partir

Même s’il semble t’échapper

Cette survie est la vraie vie

Partir les mains vides, les yeux transparents,

Les idées évacuées, et plonger sa tête

Dans ce monde que nous respirons

Ah, les délices de cette promenade

Qui bientôt finira au bord de la vie

Oui, flâner, c’est survivre dans le bonheur

07:08 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

07/05/2013

Le marché aux puces de Saint Ouen

Les puciers de Saint Ouen accueillent les chineurs dans de bien étranges demeures. Certains stands font moins de deux mètres carrés. L’homme y tenait debout, mais ne pouvait bouger qu’en sortant sur le trottoir. On peut presque se perdre dans ces marchés multiples. En 1920, Robert Vernaison, concessionnaire de droit de stationnement aux Halles de Paris, puis loueur de chaises des jardins publics parisiens, et propriétaire d’un terrain à Saint-Ouen, installe des baraques en bois préfabriquées sur ce morceau de zone appelé lieu dit "les 26 arpents". Devenu le marché Vernaison, il reste l’empreinte et l’enseigne de la chine de Paris et est le plus attrayant.

Un stand au coin d’une de ses minuscules rues. Il est fermé. C’est normal. Il est habité de squelettes. Le stand est propre cependant et ses locataires sont bien tenus, même s’ils datent d’un siècle écoulé. Ils surgissent de ce décor maladroit et font la fête avec entrain. Regardez ce couple élégant qui tourne avec aisance et dignité. N’est-il pas racé ?

Et cette femme au regard d’acier qui vous appelle : « Venez dans mon monde, entrez dans la boutique, participez à notre fête ! » Vêtue de plumes, elle rit de toutes ses dents en attirant le client.

Et si vous vous laissez tenter, vous vous retrouvez exposé en habit à la curiosité des passants qui admirent votre solennité. Alors vous buvez un verre de cognac pour vous consoler de ne pouvoir bouger. La cigarette reste autorisée dans ce lieu d’avant la loi anti-tabac.

Attention. la boutique est gardée par une femme de tête, chauve et tenace, qui vous barre le chemin. Cela vaut peut-être mieux !

Quel séjour ! Heureusement, je croise quelques mètres plus loin des moines bouddhistes qui marchent en procession, graves, portant la lumière du monde. Ils viennent de loin et de deux monastères différents. Merci, petits frères, d’accompagner au royaume des morts le vivant que je suis !

07:02 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, culture, chine |  Imprimer

Imprimer

06/05/2013

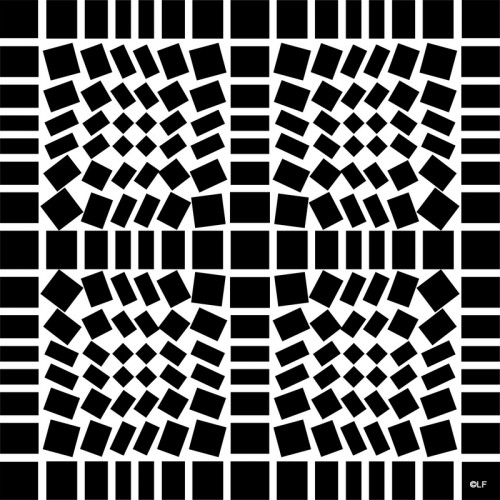

Rosace

Cette fois l’ambivalence d’il y a trois jours est tombée, le cercle s’accomplit, la forme se dévoile : le cercle dans la croix, crucifixion et résurrection simultanément.

En principe une rosace est une figure constituée d’éléments organisés symétriquement dans un cercle à partir d'un point ou bouton central. Sa beauté est liée à la symétrie, aux formes représentées et à leur répartition harmonieuse entre le centre et la limite du cercle. Mais ici la rosace est de forme carrée. Elle ne s’inscrit qu’en contrejour. Elle se devine plus qu’elle ne se voit.

07:12 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, peinture, optique art, art cinétique |  Imprimer

Imprimer