09/09/2012

Réminiscence

Je suis, j’étais…

Quelle distance entre les deux

Combien de jours et d’années

Et revivre cet instant

Où dans l’étroit fil du temps

On saute à pieds joints en arrière

Sons et parfums de notre enfance

Qui s’imposent au présent, absurdement

Au détour d’un regard, d’un geste

Et frissonne d’une image du passé

Cette cloche qui résonne dans ma mémoire

Et fait naître un moment de connivence

Avec celui qui était, il y a loin, longtemps

Et qui revient un moment, ténu

Fil d’araignée qui tinte dans la tête

Perdu cet instant du passé ressurgi

Reprendre la quête du souvenir

Revenir à la seconde de l’étincelle

Quand émerge du coton des souvenances

La peau de pêche des fauteuils du salon

Ou le grincement aigu de la porte de la cave

C’est parfois un visage qui mène la danse

Et tourne le manège des êtres et des choses

J’entends ses rires dans la fraicheur

Ils chatouillent ma peau d’enfant

Et le poil hérissé devient duvet

Qui chante la musique du passé

Le temps d’un coup de vent

Lisse ton histoire entre hier et demain !

08:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

08/09/2012

Labyrinth, de Philippe Glass

http://www.youtube.com/watch?v=IT_vMQBWf4s&feature=related

Le labyrinthe a toujours fasciné les hommes. Il est symbole de leur appétit de connaissance et de la difficulté à en faire le tour.

Généralement le labyrinthe est objet matériel, invention de l’homme qui se cherche ou qui cherche de nouvelles connaissances. Il est également dessiné, sous diverses formes : rondeur, angles, fractal. Il est souvent évoqué dans la littérature ésotérique ou même la littérature tout court, à l’instar de Borgès. Pour la musique, Bach, dans ses fugues, constitue des labyrinthes sonores, organisés pour charmer et tromper l’auditeur.

Ici, Philippe Glass ne cherche pas à construire un labyrinthe. Son but est plutôt d’ordre psychologique : que ressent-on lorsqu’on parcourt un labyrinthe ? D’abord l’excitation, mais une excitation calme, qui monte et descend selon la distance du but. Puis la régularité qui est donné par le rythme de deux notes. La monotonie du chemin, dont on ne voit ni le cheminement, ni la fin, est rendue par les voix qui, dans le même temps, englobe cette monotonie de mystère. Musique descriptive, proche de la musique de film. Est-elle belle ? Pas au sens habituel où l’important est d’être bouleversé. Ce n’est qu’une musique d’ambiance qui permet à l’auditeur d’entrer dans le mécanisme psychologique du labyrinthe.

Le labyrinthe est un chemin de sagesse, comme l’écrit Jacques Attali dans son traité du labyrinthe (Fayard, 1996, p.209). Quoi qu’il en soit, traverser, ne serait-ce qu’une fois, un labyrinthe, transforme la conscience pour toujours. Après s’être perdu, on a ouvert toutes les portes de soi-même, on s’est exploré. Voyageur traqué, on n’a pas trouvé la vérité, mais un chemin vers une question plus difficile. Dès lors qu’il a rencontré la réalité de l’expérience, l’homme (…) débouche en fait sur un chemin menant vers un autre labyrinthe. Tel est le grand secret du labyrinthe…

07:12 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, société, connaissance, littérature, art |  Imprimer

Imprimer

07/09/2012

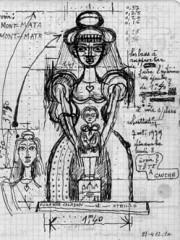

Robert Tatin : la Frénouse (voir les 6 et 18 août)

"Ainsi que tous les jeunes gens de mon âge je m'inquiète de la Religion, de la Mort, de la maladie, de la santé, de la guerre, de la misère... Je m'inquiète surtout du bonheur du malheur - mais considère toutes ces choses très loin - pour plus tard - pour demain ?... J'ai même besoin d'oublier toute cette agitation du monde afin de me faire, premièrement, un corps sain, un esprit clair et un Cœur Humain. J'ai même Peur de ce trop grand Idéal que d'aucune philosophie m'apporte avec l'intention de m'Eclairer. Pourtant une LUMIÈRE insolite me visite, me visite et me laisse une lueur... Véritable "Conscience" Véritable responsabilité d'où répondre... la réponse... l'écho... D'où faire ART... afin de communier avec tous les enfants du monde..." (Robert TATIN)

Papin avait l’âme d’un créateur. Il aimait tout faire et n’était pas comme ces artistes qui donnent des directives à une poignée de petites mains qui sont ses exécuteurs de « chefs-d’œuvre ».

Il a été architecte :

"Nous sommes en présence d'un module architectural imaginé en fonction de la Nature environnante, par essence non finie. Une initiative, comme celle entreprise par cet Artiste, peut entraîner une continuité architecturale. L'esprit de cet ensemble comporte d'ailleurs en lui-même un exemple à suivre quant à l'Adaptation de la Nature, apportant un élément nouveau pour les Urbanistes et les Architectes, recherchant depuis le début de ce siècle, la forme, le volume et les caractéristiques d'édifices pouvant s'allier avec l'environnement Naturel..." (Lise TATIN)

"Nous sommes en présence d'un module architectural imaginé en fonction de la Nature environnante, par essence non finie. Une initiative, comme celle entreprise par cet Artiste, peut entraîner une continuité architecturale. L'esprit de cet ensemble comporte d'ailleurs en lui-même un exemple à suivre quant à l'Adaptation de la Nature, apportant un élément nouveau pour les Urbanistes et les Architectes, recherchant depuis le début de ce siècle, la forme, le volume et les caractéristiques d'édifices pouvant s'allier avec l'environnement Naturel..." (Lise TATIN)

Il a été céramiste :

TATIN qui était depuis longtemps sur la piste d'un matériau nouveau est arrivé à constituer ce matériau avec de la terre mêlée de colorants qu'il "tape" sur des poteries et qu'il travaille alors comme une vraie peinture au pinceau, au couteau, au doigt. La cuisson rend la peinture inaltérable. TATIN s'enorgueillit d'être à présent, non seulement "sculpteur de terre" mais "peintre de terre". Il y a là, en effet, une vraie révolution dans la céramique. (Pierre GUÉGUEN, 1954)

Mais il a surtout été peintre :

"...Il n'y aurait qu'à regarder et à voir, si tu peux regarder et voir tes propres yeux: tu sais peindre. Il n'y a pas à savoir dessiner, tu vois bien, alors tu trouves les moyens de dessiner à ta mode. Il s'agit de trouver par toi-même tes propres signes, il s'agit encore de signifier tes propres signes, avec foi, avec violence, avec la paix, avec tendresse et autres et autres. Il s'agit de peinturer en se souvenant de la parole de Chesterson : "tout enchaînement d'idées peut conduire à l'extase, tous les chemins mènent au royaume des fées". "Le progrès en peinture n'a rien à voir avec ce que la T.S.F. appelle progrès, trop de traités de peinture tous emplis de grandes bonnes volontés se montrent trop épris d'un art X ou Y et pas assez de l'art sans adjectif sauf celui de RÉEL. Voir c'est être présent, opter c'est voir, voir serait confortable avec choisir ou opter, optimisme alors...Peut-être". (Robert TATIN)

Le sculpteur :

Robert Tatin a utilisé deux manières : la statue et le bas-relief. Il travaillait d’abord l’idée, puis la technique. L’idée, c’était sa conception du monde, des relations entre l’homme et l’univers, entre l’homme et l’image que l’homme se fait de lui-même, entre les hommes eux-mêmes et plus profondément entre l’homme et Dieu. La sculpture n’avait rien de représentative des attitudes ou expressions. Elle s’efforçait de donner sur un bloc l’essentiel de ce qu’avait été celui qui était représenté. Les bas-reliefs

Robert Tatin a utilisé deux manières : la statue et le bas-relief. Il travaillait d’abord l’idée, puis la technique. L’idée, c’était sa conception du monde, des relations entre l’homme et l’univers, entre l’homme et l’image que l’homme se fait de lui-même, entre les hommes eux-mêmes et plus profondément entre l’homme et Dieu. La sculpture n’avait rien de représentative des attitudes ou expressions. Elle s’efforçait de donner sur un bloc l’essentiel de ce qu’avait été celui qui était représenté. Les bas-reliefs sont encore plus symboliques, il ne représente que des idées. Ils sont l’expression de la conception du monde de Robert Tatin. Ses voyages lui ont permis de progressivement atteindre une connaissance des cultures et d’en faire une synthèse personnelle. Ses bas-reliefs en donnent des flashs. Comment définir ce personnage à cheval, à la fois chevalier, roi mage, prince hindou ou sorcier africain ? Le rêve et la réalité confondus dans des scènes multiples et oniriques.

sont encore plus symboliques, il ne représente que des idées. Ils sont l’expression de la conception du monde de Robert Tatin. Ses voyages lui ont permis de progressivement atteindre une connaissance des cultures et d’en faire une synthèse personnelle. Ses bas-reliefs en donnent des flashs. Comment définir ce personnage à cheval, à la fois chevalier, roi mage, prince hindou ou sorcier africain ? Le rêve et la réalité confondus dans des scènes multiples et oniriques.

Robert Tatin mérite notre respect. Il a vécu sa vie comme il l’entendait, se moquant des racontars et du qu’en dira-t-on. Il a bâti son jardin secret qu’il partage maintenant avec nous et cela fait du bien de savoir que des hommes vivent leur rêve dans la réalité quotidienne.

05:03 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, sculpture, art brut, symbolisme |  Imprimer

Imprimer

06/09/2012

La Centrale, d’Elisabeth Filhol

« Trois salariés sont morts au cours des six derniers mois, trois agents statutaires ayant eu chacun une fonction d’encadrement ou de contrôle, qu’il a bien fallu prendre au mot par leur geste, et d’eux qui se connaissaient à peine on parle désormais comme de trois frères d’armes, tous trois victimes de la centrale et tombés sur le même front. »

de contrôle, qu’il a bien fallu prendre au mot par leur geste, et d’eux qui se connaissaient à peine on parle désormais comme de trois frères d’armes, tous trois victimes de la centrale et tombés sur le même front. »

Ainsi commence La Centrale, un roman consacré aux centrales nucléaires et aux travailleurs saisonniers qui vivent des arrêts de tranche (moment de grand nettoyage d’un réacteur), les DATR pour Directement Affecté aux Travaux sous Rayonnements. On ne s’ennuie pas au cours des cinquante premières pages. Le DATR qui joue le rôle de narrateur a eu un incident au cours d’une séquence de son travail et a pris des doses supplémentaires. On nous décrit les procédures, les impressions, voire les sentiments de l’homme surexposé. On décrit également sa vie quotidienne, en caravane avec quelques copains. Progressivement on se sent englué dans ces rayonnements et la protection qu’il faut porter. « Chair à neutrons. Viande à rem. On double l’effectif pour les trois semaines que dure un arrêt de tranche. Ce que chacun vient vendre c’est ça, vingt millisieverts, la dose maximum d’irradiation autorisée sur douze mois glissants. Et les corps peuvent s’empiler en première ligne, il semble que la réserve soit inépuisable. »

Mais bientôt on se lasse de ces descriptions de procédures, de bouffe dans la caravane, d’incidents sur le circuit primaire, du professionnalisme des uns, du manque de compassion des autres. Page 75, on change de CNPE (une Centrale Nucléaire de Production d’Electricité, pour les initiés). On passe de la centrale de Chinon, à tours réfrigérantes, à la centrale du Blayais : agence d’intérim, formation à la charge de l’embauché, hébergement dans un mobile home, puis la centrale avec explication sur son fonctionnement et un détour par Tchernobyl et les erreurs des opérateurs. Enfin, un des intérimaire pète un plomb, quitte son travail sans l’achever et finit en dépression ou en suicide, on ne sait pas exactement.

Que reste-t-il de cette histoire et est-ce une histoire ? Ce n’est pas un roman au sens où un roman raconte justement une histoire. Il n’y en a pas. Ce sont des impressions, des incidents, des événements, des explications techniques, mais sans suite, sans commencement ni fin. On débute le livre avec intérêt pour un contexte insolite, mais on s’épuise faute de carburant motivant. C’est un pâté constitué d’ingrédients trop divers qui ne vous nourrit pas ou si peu. Certes, on a appris quelque chose sur les centrales nucléaires et la vie des saisonniers. Mais ceci ne permet pas de constituer une intrigue.

07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, centrale nucléaire |  Imprimer

Imprimer

05/09/2012

Voyage

Aller et retour ou aller simple

Ainsi commence ce chemin que vous prenez

Et qui vous conduit vers l’inconnu

Et vous-même ne savez pas ce que vous faites

Partir et revenir ou fuir pour toujours

Ce quotidien des repas et conversations

Ces rires de convenance et d’ennui

Ce nid bourdonnant de frelons

Prêts à vous défigurer

Un voyage, c’est un bout de lune

Avalé en quartier, acide, à l’odeur forte

Vous détournez la tête d’abord

Pour ensuite la garder levée

Vous humez l’aigre vent du large

Et montez sur le navire enchanté

Qui vous conduit dans d’autres paysages

Vous n’avez plus d’attache

Et vous errez sur le balcon léger

D’où vous vous élancez, éperdu

Pour flotter sur les mâts perpendiculaires

Choisir le cabotage est une manière

De ne pas partir tout en n’étant plus là

Vous restez suspendus à vos habitudes

Et toute nouvelle figure fait encore

Fuir votre propension à vous ouvrir

Mais le voyage au long cours

N’est pas pour les freluquets

Qui ont peur de leur ombre

Laissez-la s’allonger vers le soir

Qu’elle tresse une couronne

Sur votre visage renouvelé

Il arrive qu’un voyage se transforme

En une expédition savante

Vous partez avec armes et bagages

Pour un pays qui ne vous connaît pas

Pour faire connaissance

Vous amenez votre sourire

Mais rien ne vous garantit l’immunité

Mais y a-t-il de plus beaux voyages

Que ceux que l’on fait en esprit ?

Quand de votre chambre

Vous voyagez sans bagage

Dans des pays inconnus de tous

Que vous concevez selon le besoin

Pour flotter sur un matelas

De caresses, de senteurs, de bruits

Inconnus de la population ambiante

Parce que vous le fabriquez

Aux fils de votre imagination

Comme un illusionniste intérieur

Musique de chambre en pantoufles

Vous écoutez la voix du sang

Qui borde de solitude

Vos désirs de paysages nouveaux

Voici la fin du voyage

Où es-tu l’ami ?

Au pays des songes

Ou en consistance matérielle ?

Que le voyage soit

Dans le frôlement de l’imagination

Ou le choc du toucher

Et qu’au retour

Enrobé du miel de la félicité

Vous retrouviez votre chambre

Ultime recours

A l’ajustement

De votre équilibre

Précaire

07:10 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

04/09/2012

Le changement

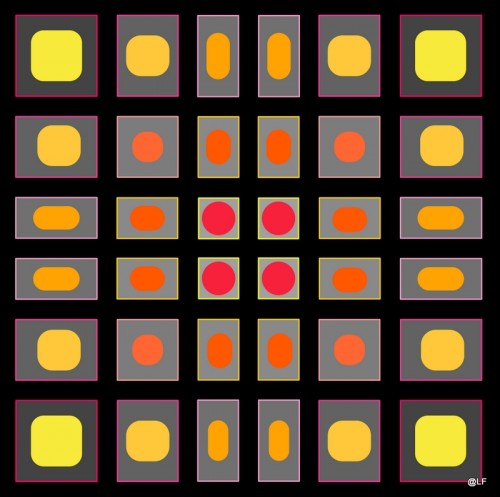

Le changement est-il dans la couleur ou dans la forme ? Par combien d’étapes passe-t-il ? Et finalement de quel changement parlons-nous ?

A chacun de deviner ces modifications subtiles et de les comptabiliser. Pourtant lorsqu’on regarde le tableau a-t-on vraiment conscience d’une progression constante entre couleurs et formes.

Le cinétisme a ses mystères qu’il est parfois subtile de pénétrer…

07:38 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, peinture, dessin, optique art |  Imprimer

Imprimer

03/09/2012

Les rapports entre la poésie, la musique et la peinture

Quel rapport entre la poésie et les autres arts, en particulier la musique et la peinture ?

C’est ce que tente de définir Yves Peyré dans le premier chapitre de son livre « Peinture et poésie, le dialogue par le livre » (édition Gallimard, 2001). L’écriture, elle, qu’elle soit prose ou poésie, a rapport avec l’impalpable. Une page se regarde, elle ne néglige pas d’avoir un côté dessin, mais elle se lit (en silence, à voix haute), et là, ce n’est plus le visible qui prédomine, c’est le son (la poésie est assurément une forme exacerbée de musique). Serait-ce en ce sens que s’établissent les rapports entre la poésie et la musique, entre la poésie et l’art pictural ?

Poésie et musique ont en commun le son. Et ce son, par une évocation indéfinissable, devient un chant de l’âme qui exprime l’humain. Cependant, contrairement à ce que dit Yves Peyré, je préfère dire que la musique est une forme exacerbée, accomplie, de poésie. Pourquoi ? Eh bien, tout d’abord parce que la musique est universelle. Point n’est besoin de connaître la langue du musicien. Le poète, lui, se sert de la musicalité de sa langue pour s’exprimer. Ces deux arts se servent du rythme et de son contraire, le silence, pour exprimer le plus profond de l’être. Mais l’un le fait dans un langage que tous comprennent, l’autre dans la particularité de l’expression verbale, marque de naissance du poète. Ils peuvent, chacun, employer refrain et couplets, le premier par l’énoncé de la phrase sonore qui est la mélodie première qui permet à l’imagination de construire sa profusion sonore. Le refrain revient en arrière-fond, retourné, inversé, avec changement de modes et autres bouleversements, mais d’une manière différente de celui de la poésie, qui utilise la répétition comme une preuve de musicalité et de retour au thème, sans broderie qui défigure le son et le perd dans les chausse-trapes de la compréhension. Comme la musique, la poésie s’entend, elle ne se lit pas à la manière d’un roman. Et lorsque vous lisez un poème, vous le parlez-chantez dans votre tête sans même vous en rendre compte. La musique du poème vient d’elle-même, et, si elle ne vient pas, ce n’est pas vraiment un poème, mais une prose mise en vers. La poésie utilise d’ailleurs l’allitération (répétition de sons identiques), l’anaphore (commencer par le même mot les divers membres d’une phrase), l’antanaclase (reprise du même mot avec un sens différent), l’assonance (répétition d’une même voyelle dans une phrase), le chiasme (termes disposés de manière croisée), etc.

Poésie et peinture ont en commun l’image. L’image, c’est la forme et la couleur qui deviennent évocation. La couleur est le plus simple à faire jaillir dans l’esprit, grâce aux subterfuges du langage et la profusion de mots qui l’évoque : l’allégorie (figuration d’une abstraction par une image), la comparaison, l’ellipse (omettre certains éléments logiquement nécessaire à l’intelligence du texte), etc. La forme peut employer l’antithèse (rapprocher deux mots opposés pour en faire ressortir le contraste), l’oxymore (alliance de mots dont le rapprochement est inattendu), etc. La forme bien sûr, rapproche de la musique, mais également la couleur. On parle bien de la couleur des sons (comme de leur température : ambiance froide, chaude, comme pour les modes majeurs et mineurs). Bâtir une image et la même gageure pour le poète et le musicien. Ils utilisent un matériau différent, mais tous les deux sans réel rapport avec ce qu’ils veulent exprimer : le son parlé ou musical pour exprimer une vision à partager avec l’auditeur. Le peintre donne sa vision sous la forme et la couleur qui, assemblées, évoque sans détour l’image voulue.

Quel merveilleux assemblage que ces trois arts qui s’enchevêtrent et recherchent au fond la même chose : la part d’évocation qui fait revivre un instant, un événement, une impression et qui permet de la partager avec celui qui la reçoit et ne la connaît pas.

Que l’homme est grand et mystérieux !

07:37 Publié dans 11. Considérations diverses, 21. Impressions picturales, 42. Créations poèmes, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, musique, peinture, littérature |  Imprimer

Imprimer