04/03/2012

Deuxième dimanche de Carême : la Transfiguration

Le deuxième dimanche est consacré à l’autre aspect du carême : la transfiguration. Cet aspect-là est moins souvent évoqué que le premier, mais il est essentiel, car il représente le fondement même du Christianisme : c’est Dieu qui nous sauve, tous nos efforts ne font que lui permettre de nous sauver. La transfiguration, c’est la vision divine accordée à l’homme. Cette vision, même si elle n’a duré qu’une seconde, change la vie. Plus rien ne peut être comme avant, même si tout redevient comme avant. Dieu, qui m’a touché du doigt, m’a montré le but de ma vie. Même si maintenant je suis redevenu comme avant, JE SAIS qu’ailleurs est le but. Les succès, les joies, les louanges n’ont plus le même goût. Je les sais vains, bien qu’ils m’attirent encore parfois, par habitude. Ailleurs se trouve ce que je cherche, même si je continue, par paresse, par manque de volonté, par orgueil aussi, à jouer mon rôle, mon personnage.

Cette transfiguration est un don de Dieu. Elle donne le sens des choses, l’esprit au-delà de la lettre. Elle est transformation de la vision du monde et des êtres parce que Dieu m’a transformé intérieurement.

En effet, pour les Pères de l’église, ce n’est pas le Christ qui a été transfiguré. La chair du Christ a toujours été transfigurée, sa divinité a toujours été dans son humanité. Ce sont les disciples qui ont reçu du Christ la grâce de le voir tel qu’il est, qu’il était et qu’il sera. Ils ont reçu le don de percevoir mystiquement la divinité du Christ à travers le voile de la chair. « La puissance divine, dit Saint Basile, a paru à travers le corps humain, comme une lumière à travers des membranes transparentes, brillantes pour ceux qui ont reçu les yeux du coeur purifiés ».

06:34 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, carême, transfiguration, église |  Imprimer

Imprimer

03/03/2012

Mont Saint Michel

Quel j

Mais il faut bien avancer, monter à la rencontre du vaisseau qui ouvre ses flancs aux tou

Alors nous prenons par les remparts pour éviter l’agitation commerciale de la rue principale, seule, unique, pavée de cartes postales, de bonbons et de colifichets multiples, inqualifiables, luisants et colorés. Ecrasés par la masse énorme de l’abbaye qui sans cesse se rappelle au pèlerin, nous montons dans cet enchevêtrement de maisons, un peu comme les pèlerins de la cathédrale de Chartes qui progressent à genoux sur le dallage du labyrinthe.

Nous n’entrons pas dans le temple de pierre : trop de gens sortis d’eux-mêmes. Nous préférons en faire le tour par le dédale des ruelles et toujours, en levant les yeux, sentir la main de Saint Michel caresser nos rêveries enfantines.

Retour à l’horizontale et première vision du rocher en entier, altier et délicat, comme un veilleur au cœur des troubles humains.

05:12 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, spiritualité, art, france |  Imprimer

Imprimer

02/03/2012

Expressionismus & Expressionismi, Berlin-Munich 1905-1920, Pinacothèque de Paris (suite et fin)

« Un peintre montre l'apparence des choses, par leur exactitude objective - en réalité, il donne une nouvelle apparence aux choses. » (Ernst Ludwig Kirchner)

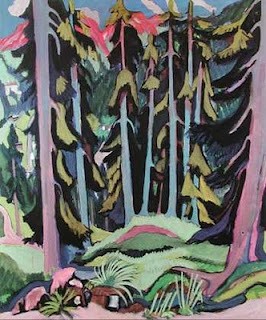

Dans l’exposition Expressionismus & Expressionismi de la Pinacothèque, on peut voir le tableau d’Ernst Ludwig Kirchner « Chemin dans une forêt de montagne » (1919). Je n’en ai trouvé qu’une photographie tronqué et mauvaise qui ne rend pas du tout compte de la profondeur et du mystère que le tableau offre. Cette partie que l’on peut voir sur la reproduction est celle qui correspond, sur la toile, au nombre d’or. Elle est en réalité l’aboutissement d’un chemin qui s’enfonce dans la forêt comme un soc de charrue et qui ouvre vers le mystère.

mauvaise qui ne rend pas du tout compte de la profondeur et du mystère que le tableau offre. Cette partie que l’on peut voir sur la reproduction est celle qui correspond, sur la toile, au nombre d’or. Elle est en réalité l’aboutissement d’un chemin qui s’enfonce dans la forêt comme un soc de charrue et qui ouvre vers le mystère.

Car cette forêt de sapins mouvementée, en pente, est comme un monde sous-marin, fait de verts tendres juxtaposés à des verts plus foncés. Elle est éclairée par une lumière qui fait ressortir les troncs en roses tranchants, presque rouges. Le ciel, vert pâle, mais étincelant, ne modifie pas l’ambiance du tableau. Il est magnifique de mystère, calme comme les deuxièmes mouvements des symphonies de Beethoven. Le mystère est apaisant et n’a rien à voir avec, par exemple, la musique de Wagner.

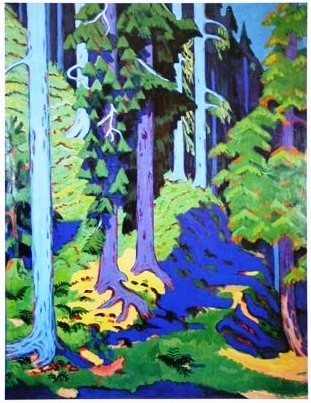

Kirchner peint une nature sauvage, exubérante, avec un dessin anguleuse et agressif. Mais ses couleurs sont adoucies, harmonieuses, profondes et créent un mystère indolent et fragile. Quelle intensité que ces bleus du tableau « Dans la forêt » (qui n’est pas exposé à la Pinacothèque). On imagine la tombée de la nuit, lorsque le vert de la végétation vire au bleu et où seules les parties illuminées encore par le soleil rendent leur couleur réelle, des verts tendres ou foncés qui se marient avec les bleus plus ou moins clairs des parties dans l’ombre. Magnifique tableau au mystère, là aussi, lumineux !

06:24 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, expressioniste |  Imprimer

Imprimer

01/03/2012

Labyrinthe d'escaliers

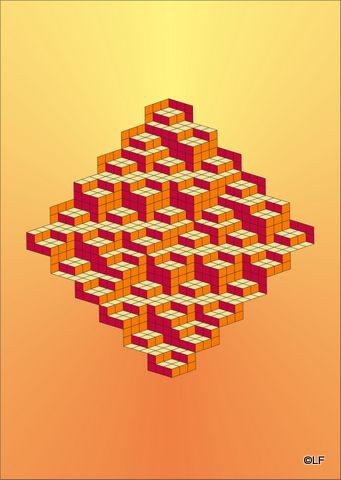

Pour Jacques Attali, il existe un langage avant l’écriture qui permet à l’homme de communiquer. C’est le labyrinthe. Il est le symbole de la perplexité de l’homme face aux mystères du monde. Cette représentation symbolique de l’espace devient non espace en raison de l’absurdité de ses dédales. Et là encore, c’est la géométrie et la symétrie qui trompent les sens de l’homme et le projettent dans un monde apparemment cohérent, mais incongru dès qu’on tente d’y entrer.

Symétrie haut-bas, symétrie droite-gauche, ce faux labyrinthe semble une construction finie, mais qui conduit à l’absurde de la marche en avant, comme la marche de l’homme dans la vie. Où vais-je ? Le savez-vous ?

Et tout cela, bien sûr, grâce aux cubes de Penrose, une fois de plus !

10:15 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op |  Imprimer

Imprimer

29/02/2012

L’art et le beau

« On prouve tout ce qu’on veut, et la vrai difficulté est de savoir ce que l’on veut prouver. » Ainsi parle Alain dans son « Avant-propos du Système des beaux-arts », écrit en 1926 et qui n’a pas perdu de pertinence. Il poursuit : « Le choix est tout fait, et inébranlable, et ce qu’on voudrait prouver, à savoir que l’œuvre est belle, est affirmé sans aucun doute par l’œuvre elle-même. »

C’est pourquoi l’art, à l’inverse des mathématiques, n’a pas de point de vue universel et les appréciations que l’on y porte, ne sont que le reflet de la pensée d’un seul, parfois partagées par un certain nombre d’autres humains.

Cependant, ne l’oublions pas, le goût pour l’art, et donc l’intérêt que l’on y porte, est également affaire d’éducation. Mais jusqu’à un certain point seulement. Apprendre à apprécier une œuvre et l’apprécier réellement est différent. Disons plutôt que l’on apprend pourquoi l’on apprécie telle œuvre plutôt que telle autre, on apprend à en goûter la vision d’ensemble et chacun des détails, mais au fond de nous, en dehors des modes et de l’influence des autres, on sent instinctivement ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas. On baptisera chef d’œuvre ce que d’autres considèrent comme sans valeur esthétique, voire médiocre. Alors l’art serait-il simplement affaire de goût ?

Eh bien, là aussi, nous sommes sur la corde raide des sommets, avec, à droite et à gauche, la pente qui conduit à deux lieux opposés. Mais c’est bien cette fine limite, qui est le juste milieu, qui détient la vérité. Rien n’est blanc ou noir, tout est nuance et non pas gris. Et ces nuances sont la couleur de la vie et du monde.

On rejoint là un autre auteur, Maurice Nédoncelle, avec son livre « Introduction à l’esthétique », aux presses universitaires de France en 1963. Que nous dit-il ? L’esthéticien est le philosophe de l’art : il cherche à en éclairer la nature, à en décrire l’origine, les espèces, la finalité ; il essaie d’en discerner les rapports avec le beau, il analyse le mystère de la beauté même. Mais il ajoute aussitôt après : On peut se demander, il est vrai, si une telle réflexion est utile et ne se résout pas en verbiage… Nous pouvons nous familiariser avec le beau, nous ne pouvons le définir, il est aussi réel et indéfinissable qu’une personne vivante. Et c’est bien en cela que telle œuvre d’art fascine certains et pas d’autres, parce qu’elle ne correspond pas à sa façon d’appréhender la vie.

En réalité, l’œuvre d’art nous plaît parce qu’elle rencontre en nous une aspiration, une élévation de l’âme dont nous avons besoin pour vivre. Or, parce que chaque homme est unique, nous avons tous des voies différentes pour arriver à notre réalisation. L’œuvre d’art reflète plus ou moins ces voies et nous entraîne vers le haut selon que la beauté que l’on y trouve correspond à la voie qui nous permettra de nous élever. Mais alors, me direz-vous, l’œuvre d’art n’a pas de valeur universelle ? Si, elle en a bien, car cette élévation, cette aspiration se rejoint bien en un point, que certains appellent Dieu, quel que soit celui-ci, que d’autres appellent principe universel, et qui possède mille noms selon la pensée de chacun. Au-delà du Big bang, cette lumière qui éclaire le Tout, constitue notre ultime réalisation. Elle est sans nom et l’on comprend que dans certaines religions on ne nomme pas Dieu (le judaïsme n’accorde que des attributs à YHWH), on ne représente pas Dieu (l’Islam a ainsi développé un art géométrique fascinant et impressionnant faute de pouvoir développer des images), voire même l’idée d’un dieu supérieur n’existe pas (le bouddhisme est une religion sans Dieu).

Pour revenir à notre vision de l’art, et donc à notre idée du beau, il semble que celui-ci a donc un rôle très particulier. Par l’attirance irrévocable que certaines œuvres possèdent, et qui est différente selon les personnes, l’art est une aide précieuse et un moyen sûr pour conduire à sa propre découverte, au-delà d’un moi imprégné de contexte, environnement, histoire, géographie, société et même mathématique, la science la plus universelle.

28/02/2012

Tricorne de doute et de pompe

Tricorne de doute et de pompe

Sans l’arrêt du cœur de Germain

Je gagnais la bataille du flambeau

Arrondi au ventre de l’inquiétude

Et mêlé à l’inconsistance de l’eau

Je navigue aux porphyres des côtes

A l’ombre du phare à quatre têtes

Auprès de la blonde délicatesse

Des lumières de nos corps

Sous la pluie de notre déraison

Les regards abrités de tes paupières

Abordaient la venue des saisons

Du métal de leurs facettes altières

L’image vide,

Les mains à la pesanteur de l’âme

Je rêve, parfois

06:58 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

27/02/2012

Expressionismus & Expressionismi, Berlin-Munich 1905-1920, Pinacothèque de Paris.

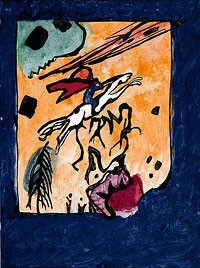

Cette exposition veut mettre en lumière la diversité de l’expressionisme allemand qui est composée de deux approches opposées, l’une par le mouvement Die Brücke (Le pont) et l’autre par le mouvement Der Blaue Reiter (Le cavalier bleu).

Die Brücke est fondé en 1905. L’objectif est de s’abstraire de toute règle. Il s’agit d’exprimer les émotions de l’artiste sans aucun aspect formel.

Der Bla ue Reiter, fondé en 1912, est né du besoin des artistes lui appartenant de développer un art permettant de capter l’essence spirituelle de la réalité avec un langage contrôlé tendant vers l’abstraction. Pour cela, ils publièrent des livres et organisèrent des expositions. Kandinsky fut un des moteurs de ce mouvement. Dans son étude pour l’Almanach du Cavalier Bleu, aquarelle peinte en 1911, le cavalier est une métaphore de l’artiste : « Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité. Mais c’est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l’artiste à de hauts sommets avec vigueur et rapidité. Mais c’est l’artiste qui maîtrise son talent ». La même année, il peint son premier tableau abstrait « Tableau avec cercle » de 1911. C’est cette même année que paraît son premier grand ouvrage théorique sur l’art, intitulé « Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier ». Il y expose sa conception personnelle de l’art qui est pour lui d’ordre spirituel. Il développe également une théorie concernant l’effet

ue Reiter, fondé en 1912, est né du besoin des artistes lui appartenant de développer un art permettant de capter l’essence spirituelle de la réalité avec un langage contrôlé tendant vers l’abstraction. Pour cela, ils publièrent des livres et organisèrent des expositions. Kandinsky fut un des moteurs de ce mouvement. Dans son étude pour l’Almanach du Cavalier Bleu, aquarelle peinte en 1911, le cavalier est une métaphore de l’artiste : « Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité. Mais c’est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l’artiste à de hauts sommets avec vigueur et rapidité. Mais c’est l’artiste qui maîtrise son talent ». La même année, il peint son premier tableau abstrait « Tableau avec cercle » de 1911. C’est cette même année que paraît son premier grand ouvrage théorique sur l’art, intitulé « Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier ». Il y expose sa conception personnelle de l’art qui est pour lui d’ordre spirituel. Il développe également une théorie concernant l’effet psychologique des couleurs sur l’âme humaine et leur sonorité intérieure. Le beau n’est pas lié à la reproduction d’une réalité quelconque, mais à l’agencement de couleurs et de la forme dans une harmonie émotionnelle. Toujours dans le même ouvrage, il définit trois types de peinture, les « impressions », les « improvisations » et les « compositions ». Tandis que les impressions s’appuient sur une réalité extérieure qui leur sert de point de départ, les improvisations et les compositions dépeignent des images surgies de l’inconscient, la « composition » étant plus élaborée d’un point de vue formel. Enfin, il s’attache à la dissonance. Comme Schönberg compose sa musique à partir d’une disharmonie, Kandinsky construit ses tableaux sur le principe de chocs colorés.

psychologique des couleurs sur l’âme humaine et leur sonorité intérieure. Le beau n’est pas lié à la reproduction d’une réalité quelconque, mais à l’agencement de couleurs et de la forme dans une harmonie émotionnelle. Toujours dans le même ouvrage, il définit trois types de peinture, les « impressions », les « improvisations » et les « compositions ». Tandis que les impressions s’appuient sur une réalité extérieure qui leur sert de point de départ, les improvisations et les compositions dépeignent des images surgies de l’inconscient, la « composition » étant plus élaborée d’un point de vue formel. Enfin, il s’attache à la dissonance. Comme Schönberg compose sa musique à partir d’une disharmonie, Kandinsky construit ses tableaux sur le principe de chocs colorés.

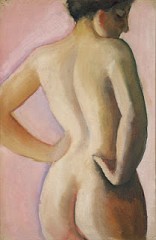

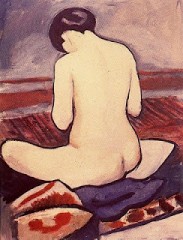

Admirons également un autre peintre, August Macke et les deux nus exposés à la Pinacothèque. D’abord le tableau « Nu de dos sur fond rose, peint en 1911, trois ans avant sa mort prématurée ; puis le « Nu assis sur un oreiller » de la même année. Ils sont également lumineux. Les corps tout en courbe ne sont nullement intimistes, mais seule compte la couleur de la chair, merveille de nuances, en particulier le second aux reflets bleus. Malgré la banalité de la mise en scène, on est surpris par cette vigueur étincelante, comme un éclair de possession qu’un coup d’œil dévoile.

ne sont nullement intimistes, mais seule compte la couleur de la chair, merveille de nuances, en particulier le second aux reflets bleus. Malgré la banalité de la mise en scène, on est surpris par cette vigueur étincelante, comme un éclair de possession qu’un coup d’œil dévoile.

07:11 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : peinture, dessin, expressionnisme |  Imprimer

Imprimer