26/02/2012

Premier dimanche de Carême

En ce premier dimanche, l’église, à travers le texte des tentations de Jésus au désert, pose la signification du carême : c'est une épreuve, celle de la liberté humaine et de son usage. C'est la confrontation entre l'homme et la tentation qui se dévoile quand l'homme essaye de sortir du sommeil hypnotique et anesthésiant de la vie quotidienne.

Notons d’abord que si nous avons conscience de l’insuffisance de notre ouverture vers Dieu, nous n’avons pas conscience de l’emprise de la tentation sur nous. Notre monde réduit le mal, le mauvais usage de notre liberté, à un manque d’organisation et de connaissance de la part des hommes, donc à un problème de société, en effaçant la responsabilité individuelle. Le carême nous invite à un retournement de cette vision tranquillisante en faisant l’expérience de la tentation.

Remarquons aussi le parallèle que l’on peut établir entre la tentation de Jésus et celle d’Adam au début de l’humanité. Adam, au paradis, rompt le jeune en mangeant le fruit défendu. Le Christ, au désert, nouvel Adam, commence par jeûner. Il est tenté, mais ne succombe pas comme Adam à la tentation. Par sa faute, Adam perd la vie en Dieu et découvre la mort. Le Christ, par sa victoire sur la mort, nous rend à la vie de Dieu. Premier événement de l’humanité, premier événement de la vie connue du Christ après son baptême, l’expérience de la tentation est aussi le premier événement de notre vie spirituelle. Disons que sans cette expérience, il ne peut y avoir de vie en Dieu.

C’est en cela que la retraite dans le désert est nécessaire. Dans le monde, sans cesse attirés à l’extérieur de nous-mêmes, nous ne sommes que réaction et vivons à la surface de l’être. L’isolement du monde a pour but de nous recentrer et de nous obliger à nous poser les vraies questions. Au désert, l’homme se retrouve face à lui-même. Nudité terrifiante pour celui qui se grise du monde, car il pèse son absence d’être. Nudité consolante pour celui qui s’est déjà détaché des épreuves du monde. La retraite prolongée est nécessaire, car si l’homme s’y trouve nu, seul le temps peut ouvrir son être à Dieu. D’abord nu, mais fermé sur lui-même, il va se découvrir tel qu’il est face aux tentations : multiple, jamais uni, soumis aux circonstances.

L’évangile de ce premier dimanche nous donne les trois stades de la tentation :

. Transformer les pierres en pain, c’est la tentation de l’avoir, celle du pauvre. C’est le désir qui accumule sans cesse et dit « Je veux ».

. Régner sur les royaumes du monde, c’est la tentation du pouvoir, celle du riche. C’est l’ivresse de la puissance qui dit : « Je suis le plus fort ».

. Se jeter du haut du temple, c’est la tentation du savoir, celle du spirituel. C’est l’orgueil qui dit : « Je suis Dieu ».

Ces tentations sont celles de l’homme qui s’élève dans la voie spirituelle. Il lutte d’abord contre ses appétits propres, ses satisfactions personnelles, puis contre le désir de surclasser les autres, de les dominer, enfin contre l’idée d’être saint.

07:46 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, christianisme, carême, philosophie |  Imprimer

Imprimer

25/02/2012

La plaisanterie, roman de Milan Kundera

Le roman laisse successivement la parole à Ludvik, Helena, à nouveau Ludvik, Jaroslav, de nouveau Ludvil, Kpska, enfin ludvik-Helena-Jaroslav. Il est vrai que l’on s’embrouille un peu à chaque nouvelle partie, car on ne sait qui dit je, même si son nom est indiqué sous le numéro de la partie.

Helena raconte comment elle a aimé Pavel, son mari, lors d’un meeting où elle découvre la vie : Nous nous fréquentions depuis près de deux ans et je commençais à ressentir une pointe d’impatience, rien d’étonnant, nulle femme n’entend se satisfaire d’une simple amourette d’étudiant… Le Parti contraint Pavel à épouser helena. On a chanté, on a dansé et je répétais à Pavel, si nous devions nous deux nous trahir, nous trahirions tous ceux qui célèbrent ces noces avec nous…J’ai envie de rire aujourd’hui quand je pense à tout ce que nous avons finalement trahi par la suite. Helena cherche l’amour, elle le cherchera toute sa vie et finira par le trouver, sans pouvoir l’éprouver. Elle parait aux autres une sainte Nitouche : Je savais pourtant bien combien il serait simple d’oublier bel et bien mon juvénile rêve d’amour, franchir la frontière pour me retrouver sur les terres de cette étrange liberté où n’existe ni honte, ni retenue, ni morale, dans le domaine de cette bizarre liberté ignoble où tout est permis, car il suffit d’entendre, au-dedans de soi, la pulsation du sexe, cette bête.

commençais à ressentir une pointe d’impatience, rien d’étonnant, nulle femme n’entend se satisfaire d’une simple amourette d’étudiant… Le Parti contraint Pavel à épouser helena. On a chanté, on a dansé et je répétais à Pavel, si nous devions nous deux nous trahir, nous trahirions tous ceux qui célèbrent ces noces avec nous…J’ai envie de rire aujourd’hui quand je pense à tout ce que nous avons finalement trahi par la suite. Helena cherche l’amour, elle le cherchera toute sa vie et finira par le trouver, sans pouvoir l’éprouver. Elle parait aux autres une sainte Nitouche : Je savais pourtant bien combien il serait simple d’oublier bel et bien mon juvénile rêve d’amour, franchir la frontière pour me retrouver sur les terres de cette étrange liberté où n’existe ni honte, ni retenue, ni morale, dans le domaine de cette bizarre liberté ignoble où tout est permis, car il suffit d’entendre, au-dedans de soi, la pulsation du sexe, cette bête.

Pendant ce temps, Ludvik vit le premier naufrage de sa vie, à cause de Marketa, jolie jeune fille de dix-neuf ans, qui ne comprend pas les blagues. Ils étaient en faculté, dans ces années du communisme où tous épient tout le monde, où la moindre parole est analysée, le moindre sourire suspecté. Aussi lorsqu’elle part en stage et lui écrit qu’elle est contente tandis que lui était mal d’elle, il lui envoit une carte portant les mots : L’optimisme est l’opium du genre humain ! L’esprit sain pue la connerie. Vive Trotski ! Ludvik. Marketa ne répond pas. A la rentrée il est convoqué devant le comité des étudiants du Parti. Il est rejeté de toute sa vie d’étudiant et se retrouve incorporé. Je commençais à comprendre qu’il n’existait aucun moyen de rectifier l’image de ma personne, déposée dans une superbe chambre d’instance des destins humains ; je compris que cette image (si peu ressemblante dut-elle) était infiniment plus réelle que moi-même ; qu’elle n’était en aucun façon mon ombre, mais que j’étais, moi, l’ombre de mon image ; qu’il n’était nullement possible de l’accuser de ne pas me ressembler, mais que c’était moi le coupable de cette dissemblance ; et que cette dissemblance, enfin, était ma croix, dont je ne pouvais me décharger sur personne et que j’étais condamné à porter. Mais Ludvik refuse de capituler, bien que sa dissemblance n’est visible que pour lui seul. Et graduellement, sa vie perd sa continuité, sa vue s’accommode à cette pénombre de dépersonnalisation et il commence à distinguer des gens autour de lui. Il raconte ses errances avec ses camarades. Il rencontre Lucie, une ouvrière qui vit dans un foyer, qui lui redonne la vie. Le temps recommence à s’articuler et à se décompter. Il connait le bonheur. Puis, il passe de la tendresse à une nouvelle Lucie, sensuelle lorsqu’elle essaye une robe qui lui dévoile les proportions de son corps balancées avec grâce. Après bien des péripéties, il obtient un rendez-vous dans une chambre. Mais elle se refuse à lui. Et il continue à la désirer derrière le grillage de la caserne. Il finit par la perdre de vouloir la prendre contre son gré.

Jaroslav, lui, raconte sa passion pour les chants et la musique de Moravie, qui se caractérise par une tonalité à la septième mineure, qu’elle appartienne au mode éolien, dorien ou mixolidien, d’après les tons d’église. Kundera écrit de très belles pages sur cette musique si particulière. Il raconte l’amitié d’adolescents entre Jaroslav et Ludvik qui s’est renforcée grâce à leur amour de la musique.

Ludvik reprend la parole pour raconter sa rencontre avec Helena, journaliste, dans un hôtel. Et très vite, il la discerne non plus en tant que professionnelle, mais en tant que femme, apte à fonctionner en tant que femme. Mais helena est mariée avec Pavel Zemanek, une personnalité du parti. Il l’emmène dans une chambre empruntée et la fait parler de son mari qui lui rappelle ses heures sombres. Il voit cette femme assise en face de lui, ivre, les joues en feu, la jupe roulée jusqu’à la ceinture. « Déshabillez-vous, Helena », dit-il. Il est extrêmement rare que l’amour physique se confonde avec l’amour de l’âme. Que fait-elle au juste, l’âme, pendant que le corps s’unit (de mouvement immémorial, universel et invariable) à l’autre corps… Que deux corps l’un à l’autre étrangers se confondent, ce n’est pas rare. Même l’union des âmes peut se produire quelquefois. Mais il est mille fois plus rare qu’un corps s’unisse avec son âme et s’entende avec elle pour partager une passion. Qu’à donc fait mon âme pendant que mon corps faisait l’amour avec Helena ? Et helena devient amoureuse de Ludvik, ce qui ne plaît pas du tout à celui-ci. Elle finit, plus tard, par tenter de se suicider. La fin du livre est quelque peu confuse : l’orchestre, le clarinettiste instituteur, l’infarctus de Jaroslav.

Qu’en retenir ? Ce n’est pas l’histoire en elle-même, qui reste malgré tout difficile à suivre et manque de continuité. L’art de Kundera ne passe pas par un scénario bien conçu, mais par des retours sur lui-même, sur ses réflexions à propos de tout, comme un livre de philosophie ouvert sur la vie, sans encombrement de volonté d’enseigner. On y trouve de magnifiques envolées sur l’amour, autant physique que platonique, sur la solitude, sur le temps, sur la musique, sur l’embrigadement idéologique.

Le résumé du livre se trouve dans ces quelques lignes :

Oui, j’y voyais clair soudain : la plupart des gens s’adonnent au mirage d’une double croyance : ils croient à la pérennité de la mémoire – des hommes, des choses, des actes, des nations) et à la possibilité de réparer (des actes, des erreurs, des péchés, des tords). L’une est aussi fausse que l’autre. La vérité se situe juste à l’opposé : tout sera oublié et rien ne sera réparé. Le rôle de la réparation (et par là la vengeance et le pardon) sera tenu par l’oubli. Personne ne réparera les tords commis, mais tous les torts seront oubliés.

07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman |  Imprimer

Imprimer

24/02/2012

Madame et non plus Mademoiselle

Nous venons d’apprendre qu’aux yeux de l’administration, il n’y aura plus désormais de « mademoiselle », mais uniquement des « madame ». Jusqu’où va-t-on chasser le sexisme !

Certes, reconnaissons-le, ce passage de mademoiselle à madame n’est dû qu’à un évènement fortuit (et mondain diront certains), le mariage, qui n’a rien à voir avec un changement plus profond, le passage de jeune fille à celui de femme. Remarquons cependant que ces deux passages sont parfois simultanés, tant chez l’homme que chez la femme. Oui, cela existe encore, même si tous les modernes vous dirons le contraire. Et n’est-elle pas belle cette préservation du corps pour son autre moitié à laquelle on rêve des nuits entières ?

Alors comment dénommer une femme qui ne se marie pas ou qui n’a plus de mari parce que l’un ou l’autre a rejeté leur union ? Pourquoi faut-il, sous prétexte de simplification féministe, appeler madame une toute jeune fille, sous prétexte que les plus âgées ne peuvent être appelées mademoiselle ? La vertu n’a plus droit à l’existence et toutes les jeunes filles, même les très jeunes, sont supposées être devenues madame depuis le début de leur puberté.

On aurait pu, de façon à affirmer la similitude entre l’homme et la femme sur ce plan, plutôt que de déclarer que toutes les femmes doivent s’appeler madame, inventer un nouveau mot pour le jeune homme qui n’est pas marié. Il ne s’agit certainement de revenir aux termes de puceau et pucelle utilisés au Moyen-âge qui se rapportent plus au sexe qu’à une raison sociale. Mais l’irruption d’un mot nouveau est toujours une bonne nouvelle dans une langue vivante, alors que la suppression d’un vocable pour des raisons de sexisme est toujours quelque peu attristante. Pour cela on aurait pu nommer une commission d’experts et leur demander de produire un rapport sous un an avec des propositions au gouvernement. Cette commission aurait produit une dizaine de possibilités qui aurait été testées sur un département français avant que n’en soit adoptée une seule par l’ensemble du pays. On pourrait par exemple revenir au terme utilisé au Moyen-âge, celui de mon damoiseau (celui qui n’a pas encore été adoubé écuyer). Il est vrai que peu de garçons accepteraient un tel changement d’appellation. Celle-ci est cependant très poétique, les termes de damoiseau et de demoiselle faisant rêver au temps béni où l’innocence de la vie était symbolisée par les dénominations oiseau et oiselle, comme un envol avant de retomber sur terre. On pourrait également utiliser un mot désuet, fieu, équivalent masculin de fille. On aurait ainsi monfieu avant de devenir monsieur, comme on a mademoiselle avant de devenir madame. Il est sûr qu’en langage moderne, on ne pourrait appeler les jeunes hommes « mon gars », car il faudrait alors appeler les jeunes filles « ma fille ». Bref, si ajouter quelque chose est un travail créateur, on constate bien que la création est une tâche compliquée, d’ordre scientifique ou artistique.

Peut-être pourrait-on également n’avoir qu’une seule dénomination pour les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes filles, voire les enfants. Humains, nous le sommes tous, donc nous serions Humain Bertrand ou Humain Claire. Ou encore, pourquoi pas, Personne Bertrand ou Personne Claire ? Il y aurait une véritable égalité, puisqu’il n’y aurait plus de différence.

Alors pourquoi ne pas laisser tomber toutes ces appellations et ne nommer quelqu’un que par son prénom et son nom. C’est bien ce que tentent de faire les journalistes pour qui toute personne à interviewer ne peut porter de titre, même de civilité. Seuls les anonymes peuvent être appelés Madame ou Monsieur. Nous aurions ainsi : Arthur Cupidon et Camille Jolicoeur se sont connus un soir et se sont mariés deux ans plus tard. Très bien, mais Camille est-elle homme ou femme ? Il conviendrait alors de faire précéder ces patronymes de leur sexe, poussant plus loin que les Etats-Unis qui utilisent ces termes de manière officielle pour leurs toilettes. On dirait alors male Arthur Cupidon et femelle Camille Jolicoeur.

Cela fait un peu troupeau de bestiaux, mais enfin, il faut être moderne !

07:17 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, humour, fille, philosophie |  Imprimer

Imprimer

23/02/2012

Rien, l’errance conceptuelle

Rien, l’errance conceptuelle

Les idées filent comme météorite

Elles traversent l’espace

Et pompent l’énergie créatrice

La nuit berce cette agitation

La rendant ronronnante

Sur quoi se fixer ?

J’ai erré dans les lieux de la géométrie

J’ai observé les lois de la nature

Je suis tombé dans les imprécations

Des diverses cellules irisées

Qui courent dans la tête

Et agitent les pieds au soleil

Et je reviens ensuite à cette satiété

Ou cette inappétence pour la réflexion

Quand l’un vient, l’autre s’en va

Sans suite logique, sans pont

Sans symétrie de pensée

Une errance immature et diffuse

Qui couvre les heures de l’insomnie

Cela dure et s’étire comme des filaments

Jusqu’au moment où je me réfugie

Dans le monde secret et inexplorable

Derrière les yeux clos, impavides

Dans la trouble obscurité colorée

De noir, de rouge, puis de blanc

Une blancheur inédite, nouvelle

Qui apaise l’esprit et le corps

Qui oblige la machine galopante

A laisser tomber la pression

Jusqu’au moment où le rien

Devient réalité vivante

Où l’araignée tisse sa toile extensible

Derrière laquelle s’expose la tache

Claire et lumineuse, choquante

Des eaux troubles et verdâtres

D’un cerveau en décomposition

Eh bien, contrairement aux impressions

Cette écriture sordide et personnelle

M’a ragaillardi et a chassé

Les fantômes d’un passé trop présent

Les spectres d’un futur inatteignable

L’absence d’appréhension d’un maintenant

Qui se noie dans le vide cosmique

J’ai repris pied, j’ai fermé mes écouteurs

Je me lance à l’assaut de mon lit

Saute dans sa pâleur et m’endort

Heureux de cet intermède indéfinissable

07:20 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poème, poésie |  Imprimer

Imprimer

22/02/2012

Mercredi des Cendres

Le premier jour du carême nous invite à méditer le pourquoi et le comment de la quarantaine du Carême. Le pourquoi est compris et même vécu à travers l'imposition des cendres, le comment est donné par l'évangile du jour.

En fait, l'imposition des cendres va au delà d'une simple explication du carême. Sa réalité doit être vécu non comme l'accomplissement d'un rite dont le sens nous échappe plus ou moins, mais comme une démarche intime de l'être devant Dieu d'abord, devant les autres ensuite, devant soi-même enfin. Cela nécessite compréhension de sa signification, acceptation de sa nécessité et engagement à vivre le carême à travers le comment donné par l'évangile, c'est à dire le jeûne, la prière et l'aumône.

L'imposition des cendres

Le rite d'imposition des cendres par le prêtre sur notre front a ainsi plusieurs significations :

* En premier lieu, j'ai personnellement pris conscience de la fuite vers l'avant que constitue ma vie. Je me laisse habituellement consumer par le désir égoïste et j'oublie ce qui en moi est à l'image de Dieu. Je prends à cet instant conscience de ma mort :

" Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière".

* Je reconnais devant tous que cette cendre est l'image de ma vie. Je laisse tomber mon apparence, j'accepte de ne plus donner aux autres une image de moi-même. Je me montre tel que je suis, sans fausse pudeur. Je marche aux yeux de tous vers la mort, je reconnais devant tous mon état mortel. Je montre ma conversion, mon retournement :

" Convertissez-vous et croyez à l'évangile".

* Enfin, je me tourne vers Dieu pour qu'il transforme le feu qui me consume, pour que je le ressente comme source de lumière, pour qu'il me ressuscite.

" Laissez-vous réconcilier avec Dieu, car c'est maintenant le jour du salut".

Le comment du carême

Il est donné par l'évangile du jour des cendres.

Le carême ne consiste pas à suivre un rite, une règle donnée et par là à montrer aux autres que l'on est chrétien. C'est avant tout une transformation intérieure, secrète.

L'important n'est pas la pénitence, mais la manière de faire pénitence :

Que ton aumône reste dans le secret

Quand tu prie, retire-toi et prie ton Père qui est présent dans le secret

Que ton jeûne ne soit connu que de ton Père qui est présent dans le secret

07:59 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, religion, pénitence, carême |  Imprimer

Imprimer

21/02/2012

Hanezu, film de Naomi Kawase

Bande annonce :

http://www.youtube.com/watch?v=9-SC3QuVUm0

Extraits :

http://www.youtube.com/watch?v=ylHbpEVcQGw

http://www.youtube.com/watch?v=LfdbYc0uRwA

Dans la vallée d’Asuka, berceau de la civilisation japonaise, on met à jour les ruines de l’ancienne capitale. Ses habitants pensaient que les trois montagnes environnantes, Unebi, Miminashi et Kagu, étaient habitées par les dieux. Un poème japonais du VIIème siècle conte l’affrontement de deux de celles-ci pour l’amour d’une autre. « C’est ainsi depuis le temps des Dieux, les hommes se disputent leur femme. » Et cette histoire se répète : une femme d’aujourd’hui y aime deux hommes, sans pouvoir choisir, jusqu’au suicide de l’un des deux. Takumi, la femme, vit une vie paisible avec son mari Tetsuya. On partage cette vie faite de gestes lents et simples, naturels pourrait-on dire. Mais elle poursuit dans le même temps une liaison avec Kayoko, un sculpteur, amoureux de la nature. Elle est enceinte, ce qui bouleverse sa vie, leurs vies à tous.

l’ancienne capitale. Ses habitants pensaient que les trois montagnes environnantes, Unebi, Miminashi et Kagu, étaient habitées par les dieux. Un poème japonais du VIIème siècle conte l’affrontement de deux de celles-ci pour l’amour d’une autre. « C’est ainsi depuis le temps des Dieux, les hommes se disputent leur femme. » Et cette histoire se répète : une femme d’aujourd’hui y aime deux hommes, sans pouvoir choisir, jusqu’au suicide de l’un des deux. Takumi, la femme, vit une vie paisible avec son mari Tetsuya. On partage cette vie faite de gestes lents et simples, naturels pourrait-on dire. Mais elle poursuit dans le même temps une liaison avec Kayoko, un sculpteur, amoureux de la nature. Elle est enceinte, ce qui bouleverse sa vie, leurs vies à tous.

Très belle image du début, la montée du soleil sur l’un des monts et la voix-off énonçant le poème. Une description de la vie quotidienne de ce couple japonais, la descente en bicyclette vers son amant et le délire des corps, façon japonaise. Le tout enrobé d’une nature visionnée par la caméra enchanteresse de Naomi Kawase : rizières et plans d’eau, nid d’hirondelles et archéologie, gouttes de rosée et feuillage des arbres.

C’est un cinéma contemplatif et intimiste, si intimiste qu’on se demande ce que l’on vient y faire. Le temps s’étire comme les filaments d’un chewin gum. C’est la même impression de celle de Kundera dans La plaisanterie, dont nous avons parlé le 6 février : mais ici le temps est perçu de manière cyclique, il est un éternel recommencement dans la chronique des Dieux et des hommes. Et sans doute parce qu’il est toujours la même histoire, il laisse une impression d’asthénie par son indolence, sa lenteur et l’impassibilité des personnages. L’orage passé, le cycle reprend. Qu’a-t-on appris ? Rien, l’inanité d’un monde éternel que l’on peut contempler dans les ruines de l’ancienne capitale.

On s’y ennuie, mais avec élégance et esthétisme !

07:07 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film japonais, société, nature, contemplation, moeurs |  Imprimer

Imprimer

20/02/2012

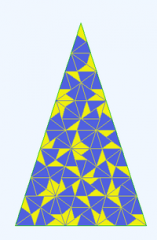

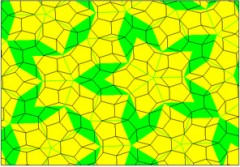

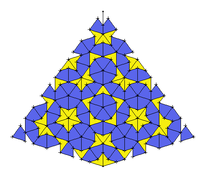

Pavage de Penrose

Penrose est un mathématicien et physicien britannique qui a largement contribué à l’élaboration de la théorie de la relativité générale pour ce qui concerne la cosmologie et l’étude des trous noirs.

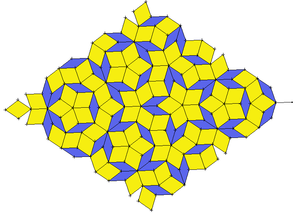

Il est connu pour sa découverte en 1974 de pavages constitués de deux formes et permettant de couvrir en entier un plan de manière non périodique. Les pavages de Penrose présentent une symétrie d'ordre 5 (invariance par rotation d'angle de 72 degrés). Ils ne sont pas périodiques, c'est-à-dire qu'on ne peut les décrire comme un motif répété sur une grille régulière. Ils sont cependant quasi-périodiques, c'est-à-dire que tout motif apparaissant dans le pavage réapparaît régulièrement.

Le pavage de type 0 se construit avec des triangles d’or (voir le nombre d’or, publié le 14 février). En découpant un premier triangle d'or (aigu ou obtus, peu importe) et en opérant un agrandissement d'un facteur φ, puis en recommençant l'opération précédente une infinité de fois, on constitue un pavage complet du plan à l'aide des deux types de triangles d'or. On peut donc paver des triangles d’or par des triangles d’or.

Le pavage de type 1 permet de couvrir un plan avec des pentagones en ajoutant trois pièces qui permettent de combler les trous. Ce sont un losange, un pentagramme et un bateau.

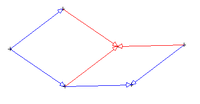

Le pavage de type 2 est constitué de cerfs-volants et de fléchettes, construits à partir de triangles d’or. Cela ne permet de générer qu’un seul type de pavage. Il est facile de prouver que, comme pour les triangles d'or, la proportion entre le nombre de cerfs-volants et celui de fléchettes tend vers le nombre d'or φ, ce qui assure que le pavage ainsi construit n'est pas périodique.

Le pavage de type 3 permet de paver le plan à l'aide de deux figures géométriques simples comme les deux losanges suivants.

Ce qui donne :

Penrose a rendu le rêve mathématique. L'imagination peut peupler le monde réel de figures ordonnées, mais d'une symétrie particulière. Quelles belles fleurs dans le jardin de l'univers !

06:31 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, mathématique, symétrie, pavage de penrose |  Imprimer

Imprimer