19/02/2012

Ni d'Eve, ni d'Adam, roman d'Amélie Nothomb

"Le moyen le plus efficace d’apprendre le japonais me parut d’enseigner le français". C’est sur cette pirouette que commence le roman d’Amélie Nothomb, moins désopilant que d’autres, mais néanmoins agréable.

Celui à qui elle va apprendre le français est un japonais sympathique, sans doute moins japonais que la plupart. Il aime « jouer » et présente Amélie comme sa maîtresse, en tant qu’enseignante bien sûr et non en tant que compagne. C’est pourtant ce qu’elle deviendra plus tard après avoir été promenée en Mercedes immaculée, avoir pénétrée dans la maison des parents japonais, puis l’avoir laissé pénétrer dans la sienne. Ils finissent par passer trois semaines dans l’appartement de Christine, une belge travaillant à l’ambassade.

"Il me rendait heureuse. J’étais toujours joyeuse de le voir. J’avais pour lui de l’amitié, de la tendresse. Quand il n’était pas là, il ne me manquait pas. Telle était l’équation de mon sentiment pour lui… Ce que j’éprouvais pour ce garçon manquait de nom en français moderne, mais pas en japonais, où le terme de koi convenait. Koi, en français classique, peut se traduire par goût. J’avais du goût pour lui. Il était mon koibito, celui avec lequel je partageais le koi : sa compagnie était à mon goût."

Leurs conversations pouvaient être des plus élevées. Ainsi ils parlent de Marguerite Duras, dont Amélie dit : "Quand on achève un livre de Duras, on éprouve une frustration. C’est comme une enquête au terme de laquelle on a peu compris. On a entrevu des choses au travers d’une vitre dépolie. On sort de table en ayant faim". Mais elle portait également sur des différences culturelles plus terre à terre : "Rinri, respectueux de la tradition, se récurait entièrement avant d’entrer dans le bain : on ne souille pas l’eau de l’honorable baignoire. Je ne pouvais pas me plier à un usage que je trouvais si absurde. Autant mettre des assiettes propres dans un lave-vaisselle. – tu as peut-être raison, mais je suis incapable de me conduire autrement. Profaner l’eau du bain est au-dessus de mes forces."

Mais, un jour, son élève, après lui avoir fait manger des poulpes vivants au restaurant, lui fait un cadeau : une bague de platine incrustée d’une améthyste : « Veux-tu m’épouser ? » Ce ne fut pas la seule demande. Il y eut deux-cent quarante, d’après Amélie. Un soir fatiguée, alors qu’il la demande à nouveau en mariage, elle répondit non et s’endormit. Le lendemain, il lui laisse un mot : "Merci, je suis très heureux". Le soir, il l’emmène au restaurant, elle se dit tout à coup que si Rinri l’avait interrogé de façon négative, ce qui est courant dans ce pays compliqué, elle était cuite. Alors elle saisit la cruche de saké et demande : – "Ne veux-tu pas encore du saké ? Non, répondit courtoisement le jeune homme. Je reposai donc la cruche inutile. Rinri parut déconcerté et se servit lui-même."

Alors elle ne pense plus qu’à une chose, fuir. Juste avant Noël, elle prend un billet d’avion et quitte le Japon. Rinri l’accompagne à l’aérogare sans se douter que c’est la dernière fois.

Quelques années plus tard, elle retourne au Japon pour une dédicace, retrouve Rinri devant elle, qui lui dit : "– Je veux te donner l’étreinte fraternelle du samouraï ? (…)

Il avait trouvé les mots justes. Il avait mis plus de sept ans à les trouver, mais il n’était pas trop tard. (…) Tellement plus beau et plus noble qu’une bête histoire d’amour.

Ensuite, chaque samouraï lâcha le corps de l’autre samouraï. Rinri eut le bon goût de partir aussitôt sans se retourner. Je levai la tête vers le ciel afin que mes yeux ravalent leurs larmes."

Ni d’Eve ni d’Adam est un roman divertissant en raison des incompréhensions culturelles qui émaillent le récit. Néanmoins on n’y sent pas la verve du Sabotage amoureux ou de Métaphysique des tubes. Ce n’est ni un de ses meilleurs livres, ni un de ses plus mauvais. Il se lit plaisamment.

07:17 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, japon |  Imprimer

Imprimer

18/02/2012

Quatre heures, la nuit s’étire

Quatre heures, la nuit s’étire

Blanche de sérénité, sans désir

Dans le long filament des jours

Jusqu’à cet instant, unique

L’univers lui-même étale

Ses galaxies qui s’éloignent

Et courent dans le vide

Elles ne savent où

Un vase clos de promesse

Dans la vacuité inimaginable

Sans tomber, ni faillir

Qui conquiert le rien

Et l’homme, ridicule

De petitesse et de présomption

Perdu dans ces espaces indéfinis

Contemple sa propre finitude

Il n’est rien qu’un point

Dans une multitude d’années-lumière

Les yeux ouverts sur l’infini

Submergé de cette immensité

Et pourtant, il le peut

Il le fait. Il découvre en lui

L’univers reconstitué

Un trou noir immergé

De l’intérieur vers l’extérieur

Sa vision habituelle, il se contemple

De l’extérieur vers l’intérieur

Par symétrie, progressivement

Cela passe par ce filet d’air

Qu’il laisse couler en lui

Comme un gaz hilarant

Et qui gonfle ses poumons

C’est un air sans odeur

Un air vierge et pur

Qui râpe ses muqueuses

Et lui ouvre la gorge

Et il se sent léger

Il ouvre ses ouïes volages

Et plane dans cette ouverture

Sans savoir où elle le conduit

Encore un effort, un étirement de plus

Encore une étincelle de vie

Qui l’aspire et l’étire

Et le réchauffe, amoureusement

Léger, il perd son poids

Il devient membrane

Fine pellicule de peau

Qui trace une frontière impalpable

De quel côté regarder

Il oscille entre les deux mondes

Rappelé par le moindre mouvement,

Qui le détourne de son but

Attiré également par cet espace

Sur lequel le temps n’a pas de prise

Un trou noir et voluptueux

Qui le comble de chaleur

Quel miroir du monde extérieur

Mais là pas de souvenirs

Pas de sentiments, ni même

De sensations palpables

Retour à l’évanescence

A l’inconsistante hébétude

Clac ! La cloche a sonné

La fin de l’évasion, mort ou vif

07:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

17/02/2012

Le carême

Pour beaucoup d'entre nous, le temps de Carême est un temps de privation, de non-usage des plaisirs de ce monde. Il permet, en menant pour quelques temps une "vie de moine", de s’acquitter des devoirs du chrétien : le renoncement à nos petits défauts, à nos petits égoïsmes. Au fond de nous-mêmes, sans en être conscients, le Carême est synonyme de tristesse et d'épreuves. De plus, il s'achève le vendredi saint, c'est à dire dans la mort. Nous avons beau savoir que cette mort est glorieuse et conduit au royaume, elle reste la mort et elle est triste.

En réalité, nous sommes loin du véritable esprit du Carême, lequel ne doit pas être dissocié de Pâques. Certes, la mort est encore là. Mais, par sa propre mort, le Christ a changé la nature de la mort. Il en a fait un passage et nous fait participants de sa résurrection. Le Carême a donc pour but de nous préparer à cette expérience, de nous rendre capable de vivre "le passage de la mort à la vie", de ressusciter à chaque instant jusqu'au jour du retour à la vie éternelle, au royaume.

Le temps du Carême comporte donc deux aspects inséparables dont le point de départ est dans le repentir : ayant pris conscience que notre vie n'est que mort parce que séparée du créateur, nous sacrifions le moi pour découvrir l’Esprit. Le jeune, la pénitence, les privations ne sont qu'un des aspects du Carême, l'aspect négatif pourrait-on dire; l'autre aspect étant le retour à la vie "normale", au "jeune" qu'Adam et Eve ont rompu. Le Carême doit donc, comme le dit Alexandre Schmemann (Le grand Carême, Spiritualité orientale n°13, p. 56), être salué comme un printemps spirituel, un temps de joie et de lumière.

Alors, jusqu’à Pâques, quelques méditations : Comment le Carême s'inscrit-il dans l'année liturgique ? Quelles sont les différentes étapes de la liturgie du Carême et leur signification ? Comment, au delà du formalisme et même de la compréhension symbolique, retrouver le sens profond du jeûne, de la prière et de l'aumône que l’église nous invite à pratiquer au cours de ces quarante jours ?

14:39 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : christianisme, carême, pâques, résurrection |  Imprimer

Imprimer

16/02/2012

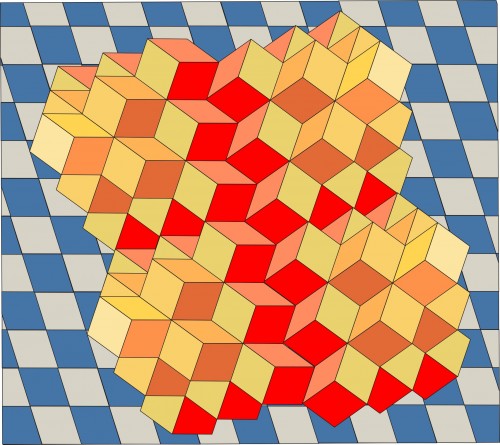

Cubes de Penrose

Une application du pavage de Penrose, mathématicien évoqué le 13 février. Il s'agit ici de parallélépipèdes accolés deux à deux. Cela n'a l'air de rien, mais ce n'est pas évident à construire. Mais cette construction ne peut exister dans la réalité. Et pourtant, c'est du plus bel effet !

07:06 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op'art, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

15/02/2012

Jusqu'à quel âge joue-t-on ?

Oui, jusqu’à quel âge joue-t-on ? On peut penser que c’est vers la puberté que cesse le jeu pour une pleine entrée dans la vie réelle. Mais est-ce si certain ? Certes, à cet âge, il se passe beaucoup de bouleversements intérieurs qui se répercutent sur la vie extérieure elle-même. On ne joue plus de la même manière, insolente et sans se préoccuper des pensées des grandes personnes. Non ! On apprend à être une grande personne, un adulte. Avec beaucoup de mal au début, mais, peu à peu, on s’encourage à jouer son rôle, de plus en plus convaincu d’être réellement un quasi adulte. Et, progressivement, pris dans cette énorme machine de ce que disent et pensent les autres de vous-mêmes, on joue ce que la société attend de vous, parce que certains vous ont donné des encouragements, parce que d’autres vous donnent des chances de parvenir au plus haut sommet, etc.

Milan Kundera explique bien cet apprivoisement de votre personnalité, qui va jusqu’à vous dépersonnaliser, dans son livre « La plaisanterie », au chapitre 10 : « Les jeunes, après tout, s’ils jouent, ce n’est pas leur faute : inachevés, la vie les plante dans un monde inachevé où on exige qu’ils agissent en hommes faits. Ils s’empressent, par suite, de s’approprier des formes et des modèles, ceux qui sont en vogue, qui leur vont, qui leur plaisent – et qu’ils jouent. »

Et c’est ainsi que l’on fabrique, sans qu’on en ait vraiment conscience, le fanatisme, l’intransigeance.

Ce n’est cependant pas pour autant qu’il faut approuver ceux qui ayant connu un semblant de pouvoir sont prêts à tout pour le garder, y compris à toutes les compromissions possibles. Car là, ce n’est plus le fanatisme, mais l’intérêt qui guide l’homme, et ce n’est guère plus beau que l’enthousiasme inoculé.

Et, au fond, le vieillard qui s’active dans son dernier rôle, n’est-il pas aussi touchant que le jeune homme qui s’y essaye. La vie ne serait-elle qu’un jeu grandiloquent que chacun joue vis-à-vis des autres, sans jamais savoir réellement ce qu’il est ?

Non, sûrement pas, car les sages ne jouent pas. Ils expérimentent la vie et ne se contentent pas de la laisser s’écouler au fil du malheur et du bonheur.

09:37 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, philosophie, civilisation |  Imprimer

Imprimer

14/02/2012

Revenus des régions polaires

Revenus des régions polaires, le poil hérissé

Nous apprécions la délicatesse des gouttes d’eau

Qui coulent sur les cheveux mouillés

Et s’engagent dans le cou, dérangeantes

Pour tromper cet arrosage intempestif

Et s’enrober d’étanchéité inventive

Nous enfermons nos corps fondant

De papier d’emballage aux papillotes relevées

Affrontant joyeusement cet auto-nettoyage

Plutôt que débordant d’humeur malhabile

Nous trottinons sur les trottoirs imbibés

Qui servent de miroirs aux passants égarés

Et lorsqu’un rayon de chaleur bienfaisante

Emerge au-delà des cotons en boule

Nous découvrons nos corps ratatinés

Offrant nos cœurs à l'ardeur apaisante

Certes nous ne sommes pas maîtres

Des caprices d’un ciel mouvant et versatile

Mais nous scrutons le couvercle

Pour en extraire l’optimisme béat

Quand le soir s’engage à pas menus

Qu’il sort ses griffes aux joues de froideur

Nous nous réjouissons de ne plus divaguer

Dans la soupe d’orties qui grippe la gorge

Oui, nous sommes enhardis et soulagés

De laisser errer nos fantômes suintants

Pendant que nous rêvons, béatement

Devant la lucarne aux paysages d’été

07:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

13/02/2012

Le nombre d'or

Première partie d'une recherche qui conduit à créer des dessins géométriques aux formes bizarres et parfois non périodiques, c'est-à-dire sans reconduction par imitation d'un élément de figure sur l'autre.

Ouvrez le fichier :

Nous verrons comment certains mathématiciens se sont intéressés au dessin géométrique et ce qu'ils en ont tiré, en particulier Penrose qui a inventé ses pavages non périodiques.

06:05 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mathématiques, géométrie, art, art cinétique |  Imprimer

Imprimer