12/02/2012

Le néo-impressionisme (exposition Henri Edmond Cross, au musée Marmottan Monet)

(Suite et fin de la première partie publiée le 4 février)

Quel coloriste éblouissant qu'Henri Edmond Cross ! Toute sa peinture est une ode à la couleur, une couleur toujours juste, sans faute de juxtaposition, et pourtant vive, lumineuse, enchanteuse. Une vie avec la lumière dans la tête, quelques couleurs primaires au bout des doigts, beaucoup d’habileté et de patience, et le bonheur sans fin d’un accomplissement dans l’harmonie. Sa vie fut courte, il est mort à 56 ans, mais en toute plénitude de son art. C’est un idéaliste, il aimait parler de ses idées artistiques. Il s’intéresse aux harmonies chromatiques, il joue avec les couleurs complémentaires, tout d’abord d’une manière très pointilliste et décolorée par l’usage du blanc, puis par touches, irrégulières, de couleurs pures.

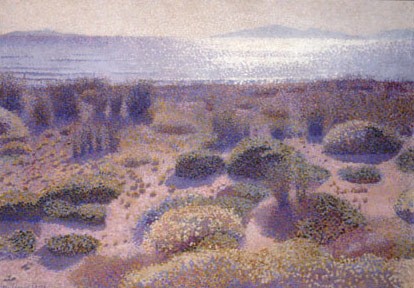

Malheureusement, ses tableaux pointillistes se prêtent peu à la photographie. Admirons cependant la « plage de la Vignasse » dont il dit : « C’est vous dire que je crois avoir fait un pas vers les charmes de la pure lumière […] Un premier plan parsemé d’immortelles et d’herbe. La mer mauve avec le reflet du soleil vers les quatre heures de l’après-midi en été - ciel orangé très pâle. » Le scintillement du soleil sur  la mer se reflète dans les buissons de la plage, une vibration émouvante imprègne l’ensemble du tableau, mais fondue dans une harmonie et une sérénité indéniables. On devine au loin les îles de Porquerolles et Port Cros, mais s’évanouissant dans le mirage provoqué par l’éblouissant reflet d’un soleil qui n’apparaît pas sur la toile. Ce qui compte, ce n’est pas la ligne d’horizon qui se situe très haute, mais le jeu des lumières sur la végétation de la plage, ensorcelée par l’irisation de la surface de l’eau. Et pourtant, tout est dépouillé, serein, calme, comme un jardin japonais.

la mer se reflète dans les buissons de la plage, une vibration émouvante imprègne l’ensemble du tableau, mais fondue dans une harmonie et une sérénité indéniables. On devine au loin les îles de Porquerolles et Port Cros, mais s’évanouissant dans le mirage provoqué par l’éblouissant reflet d’un soleil qui n’apparaît pas sur la toile. Ce qui compte, ce n’est pas la ligne d’horizon qui se situe très haute, mais le jeu des lumières sur la végétation de la plage, ensorcelée par l’irisation de la surface de l’eau. Et pourtant, tout est dépouillé, serein, calme, comme un jardin japonais.

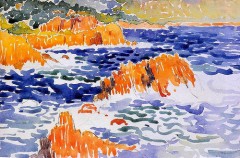

Cross a égal ement peint à l’aquarelle, avec toujours sa verve coloriste. Il y a en particulier, dans une petite salle avant la sortie, trois aquarelles magnifiques dans lesquelles l’effet de lumière est produit par la non peinture d’espaces importants sur la feuille qui donne une impression de neige lumineuse. Regardez les « Rochers de Trayas » (1902) où là aussi la mousse des vagues sur les rochers est rendue par l’absence de peinture.

ement peint à l’aquarelle, avec toujours sa verve coloriste. Il y a en particulier, dans une petite salle avant la sortie, trois aquarelles magnifiques dans lesquelles l’effet de lumière est produit par la non peinture d’espaces importants sur la feuille qui donne une impression de neige lumineuse. Regardez les « Rochers de Trayas » (1902) où là aussi la mousse des vagues sur les rochers est rendue par l’absence de peinture.

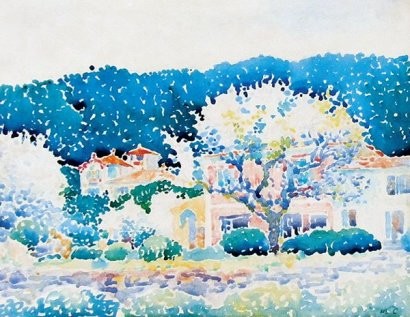

La plus belle aquarelle de l’exposition est sans doute celle intitulé « Bormes » (1907). Nous sommes éblouis par cette lumière qui n’existe pas par la couleur, mais justement par l’absence de couleur.

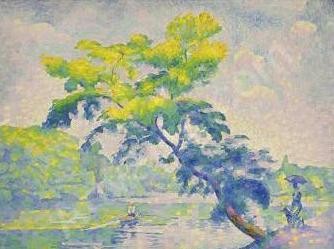

Vers la fin de sa vie, Cross évolue, il retourne à la peinture à plat, mais conserve toute sa richesse coloriste. C’est le cas pour le tableau « L’arbre penché or le rameur », peint en 1905.

Allez voir cette exposition, je n’ai fait part que de petites impressions dont l’objectif est de vous inciter à contempler longuement ces magnifiques tableaux. Il faut se laisser prendre par leur magie, lentement, presque pieusement. Alors progressivement on entre dans cette volupté de l’esprit où la raison s’efface devant l’émotion. Mais comme dans le petit prince de Saint Exupéry, il faut se laisser apprivoiser.

07:43 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, exposition, impressionisme |  Imprimer

Imprimer

11/02/2012

Concert en l’église Saint Vincent de Paul

Concert dans notre église, bien sûr que l’on y va !

Un véritable orchestre, un chœur fourni, des solistes émouvants, tout cela dans une église du XIXème siècle, consacrée à Saint Vincent de Paul.

Evoquant plus une basilique qu’une église paroissiale, elle emprunte à toutes les architectures religieuses sans cependant en adopter aucune. Avec un portique grec donnant sur la place Franz Liszt, surmonté d’un fronton représentant la glorification de Saint Vincent de Paul, elle contient de part et d’autre de la nef quelques deux cent personnages exécutés par Hippolyte Flandrin et une magnifique charpente polychromée

Dominus regnavit et In exitu Israel, motets de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

http://www.musicologie.org/Biographies/mondonville.html

(Vous y trouverez des extraits de ces deux œuvres)

Sans connaître le psaume 92, vous êtes immédiatement pris par sa description chantée d’une tempête qui s’accorde avec les paroles :

Les fleuves ont élevé leurs flots par l’abondance

Des eaux qui retentissaient avec grand bruit,

Les soulèvements de la mer sont admirables,

Mais le Seigneur qui est dans les cieux est encore plus admirable.

En voici un extrait, ce n’est malheureusement pas le mouvement de la Tempête, mais je ne l’ai pas trouvé sur Internet. Il s’agit de l’entrée dans le psaume, avec le Domine regnavit, petite phrase répétée jusqu’à former une véritable pièce avec toute la magnificence du siècle des lumières. Puis le petit chœur des solistes vous élève dans un calme contrastant avec la fureur préalable. Vous reposez dans la paix toute masculine des voix d’hommes, puis dans la grâce aérienne des deux voix de femmes.

Ecoutez également des extraits du motet In exitu Israel. On se laisse vite prendre par l’harmonieux accompagnement par l’orchestre de la soliste qui forme un duo inédit et enjoué.

Tranfige dulcissime Jesu, motet de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) :

Ce motet, plus ancien, contient un petit chœur qui commence très classiquement en laissant les solistes masculins s’exprimer en réponses successives, puis en duo homme-femme très tendre, presque sensuel, bref, mais plein de rondeurs. C’est une lente montée vers les cieux ou vers une intériorisation avant le bouleversement émouvant de la rencontre divine.

Elle se manifeste par un passage assez extraordinaire, avec changement de rythme fréquent d’un contrepoint serré qui se termine dans un retour au calme très harmonieux dans un enchaînement interrogatif de l’ensemble des voix jusqu’au final qui vous fond dans une béatitude bienfaisante.

07:25 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert |  Imprimer

Imprimer

10/02/2012

Cueillir les mots que l’on vous jette

Cueillir les mots que l’on vous jette

Les retourner, les tripoter

Jusqu’à n’en faire qu’une pâte lisse

Que l’on peut ensuite rouler en boule

Pour la renvoyer, durcie, aux interlocuteurs

Souvent s’étrangle dans la gorge

Ces mots aigris de toute puissance

qui ne sortent que lentement

En filets continus, mais maigres

Pour ne pas envenimer l’atmosphère

Mais derrière cette apparente douceur

Se cache le Vésuve enflammé

Comment évacuer cette pression

Qui se condense en moi, bouillonnante

Et m’éveille en pleine nuit, hagard

Alors je laisse entrer le vide

Je me mets en marche vers mon absence

J’entre en retraite dans le noir bienfaisant

Où rien ne me touche plus, que Toi

Rayon incandescent qui réchauffe mon âme

07:32 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

09/02/2012

Le noir et… le noir

Il est certain que la plupart d’entre vous ont remarqué cette mode étrange : le noir envahit notre univers. Mettre un vêtement de couleur est d’une inélégance insurmontable. Quel manque d’esthétisme !

Les rues sont pleines de ces insectes noirs qui grouillent avec rapacité. Manteaux, anoraks, doudounes, robes, costumes, chaussures, gants, noirs comme la cendre délavée par la pluie. Ce ne sont pas ces magnifiques noirs laqués du Japon, ou encore les noirs pâteux de Soulage, étalés avec élégance. Non, ces noirs sont ternes et cela se lit dans les yeux de ceux qui les portent. Et si vous poursuivez vos investigations de manière plus intimiste, vous constatez que leurs dessous sont également noirs, homme et femme confondus. Certes, le noir ressort sur la blancheur des corps, surtout à cette époque. Mais cet équilibre précaire du noir et du blanc reste trop domestique pour être évoqué comme une alternative crédible. Même George Clooney s’est mis au petit noir de Nespresso !

Au petit matin lorsqu’encore au radar vous entrez dans le métro, ils sont là, tous, en noir, le visage inexpressif, lisant vaguement ces journaux distribués gratuitement, pleins de publicités de couleurs. Pourtant, n’en veut-on pas aux curés et aux bonnes sœurs d’un comportement semblable à leurs concitoyens : tout et tous de noir vêtu(s). Vous vous rappelez le métro de Rome, bruyant des conversations et des rires. Ici, personne ne regarde personne. Les yeux dans le vague, dans des pensées sans vie, tous ces voyageurs sont en deuil.

Le dernier engouement de décoration d’intérieur est bien sûr le noir, avec certes du blanc, mais celui-ci n’est là que pour mettre en valeur le noir omniprésent. On se prélasse dans des canapés noirs, on déjeune sur des tables noires, on s’éclaire de lampes noires, tous les objets sont noirs, seuls les murs sont blancs, mais c’est pour mieux voir le noir. Effectivement si tout était noir, il n’y aurait rien. Quel manque de considération que de vivre dans le rien et de se heurter à des objets invisibles. Le noir doit se voir, se palper, se sentir. Que sent-il ? Une atonie permanente, un ras-le-bol de la vie, des odeurs tristes, affadies, délibérément mornes. Ce n’est pas d’un manque de sel dont souffrent nos plats, c’est d’un manque de couleurs dans les têtes si bien faites de nos stylistes contemporains, qu’ils soient décorateurs d’intérieur, créateurs de mode ou même auteurs de roman noir.

Et pourtant, il y a encore des blondes. Mais que viennent-elles faire dans cette galère !

07:26 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, mode, culture |  Imprimer

Imprimer

08/02/2012

Méditation sur le temps et la musique

(suite et fin de la première partie publiée le 6 février)

Tentons d’analyser l’importance du temps dans la musique. S’il est évident que la musique se construit dans le temps, comment s’y prend-elle ?

Le fondement de la musique est la mélodie, ce que vous sifflez lorsque vous êtes heureux (ou malheureux). C’est une phrase musicale, faite de successions de notes à intervalles, hauteurs et durées variables, tournant généralement autour d’une dominante et se terminant sur une finale. La mélodie utilise la diachronie, soit le temps en tant que succession d’instants, construction équilibrée avec un commencement, un développement et une fin. Cette mélodie peut ensuite constituer une pièce en étant réutilisée par imitation (rétrograde, inversée, etc.) ou encore mise en opposition avec une autre pièce constituant, par exemple, un refrain et des couplets.

Deux autres fondements furent ajoutés à la mélodie. Au Moyen-âge, fut inventée l’harmonie. Celle-ci fait appel à la synchronie, c’est-à-dire à la juxtaposition des notes en un même instant. Elle commença par l’accord de quinte ou de quarte, puis de trois sons et se densifia par des accords de quatre notes et même beaucoup plus dans les pièces d’orchestre. Des règles d’harmonie furent édifiées, évolutives elle-même dans le temps, selon l’oreille musicale de l’époque. Enfin, le contrepoint est la superposition, en synchronie et diachronie, de plusieurs mélodies.

Cependant, à ces trois fondements s’ajoute un impératif également fondamental, la manière de décliner le déroulement du temps, c’est-à-dire :

. La mesure : C’est la dimension mathématique et intelligible.

. Le tempo : C’est l’allure d’exécution d’une œuvre musicale. Le tempo peut varier au cours d'un même morceau. Il lui arrive parfois même d'être purement et simplement suspendu (point d'orgue, récitatif, etc.).

. Le rythme : C’est l’ordre du temps, fait d’élan et de repos, de temps forts et de temps faibles, de tensions et de détentes. Dans le rythme, comme dans la mélodie et comme dans la conscience, continuité et discontinuité se combinent.

Mesure et rythme sont nécessaires l'un et l'autre et l'un à l'autre, mais la musique ne devient vivante que grâce au rythme. A la rigidité de la mesure métronomique s'oppose le jeu du rythme qui varie, contredit les prédictions, suscite une activité toujours neuve. Comme l’explique Gisèle Brelet (Le temps musical ; P.U.F. 1952) : "Et précisément le devoir de l'exécutant est de retrouver le rythme par delà la mesure, l'être par delà le phénomène et la réalité vivante par delà l'intelligibilité schématique. »

Mais si l’on regarde l’expérience concrète et personnelle de la musique, on constate qu’elle est avant tout mémoire. C’est la répétition de la mélodie, l’agencement de l’harmonie et ses variations, l’entrée en jeu d’un contrepoint varié, le rythme donné, qui fait que cette pièce nous plaît. La mémoire n’est pas seulement liée au passé. Elle s’invente dans le futur, elle anticipe ce qui n’a pas encore été joué. Grâce à la construction intelligente et organisée de la musique dans un temps psychologique tel que Saint Augustin l’a décrit, naît une autre temporalité, une conception du temps réversible, basé sur le souvenir et l'anticipation.

07:10 Publié dans 11. Considérations diverses, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, histoire, société |  Imprimer

Imprimer

07/02/2012

The artist, film de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Godman, James Cromwell

Bande annonce :

Extraits :

http://www.dailymotion.com/video/xll6a2_the-artist-extrait-1_shortfilms#rel-page-2

http://www.dailymotion.com/video/xll6dv_the-artist-extrait-2_shortfilms#rel-page-9

http://www.dailymotion.com/video/xll6g9_the-artist-extrait-3_shortfilms#rel-page-2

Le bêtisier :

http://www.dailymotion.com/video/xo335g_the-artist-betisier_shortfilms#

Il fallait le faire : un film muet racontant une histoire de midinette avec tout le tragico-comique de l’époque. Fort de ce principe, j’avais décidé de ne pas le voir. Et pourtant, quel film magnifique !

Comment faire un film muet, décrivant les années 1920, sans sombrer dans un ridicule plagiat d’anciens films tels que Une étoile est née ou Les lumières de la ville ou encore Les Temps modernes ?

En effet, ce film reprend en partie le scénario d’Une étoile est née, qui raconte l’histoire de John Gilbert et de Greta Garbo. Changement de destinée ! L’arrivée du cinéma parlant crée une véritable révolution dans l’art du cinéma, les anciennes vedettes sont éclipsées, de nouvelles arrivent, c’est la loi de l’éternelle évolution du monde avec ses laissés-pour-compte.

Quelques recettes : Tout d’abord Jean Dujardin, excellent, naturel, rieur, espiègle, léger dans ses pas de danse, accompagné de son chien, merveilleux de naturel. Cela n’a cependant pas dû être facile de faire tenir à ce dernier un véritable rôle plein de facéties et de connivences. Tintin et Milou, revisités !

Puis Bérénice Bejo, jeune ingénue férue de cinéma dont une des meilleures scènes est celle de sa rêverie devant le costume de Dujardin, enfilant son bras dans la manche et feignant de se laisser séduire par le bras de son idole.

John Godman, le producteur, très américain, sympathique, humain et plein de bon sens.

Enfin, James Cromwell, le chauffeur du héros du film, remarquable et discret.

De plus, une musique composée par Ludovic Bource qui reprend la manière des musiques du film muet, musique symphonique grandiloquente, mais toujours discrète, qui accompagne les acteurs sans qu’on en prenne véritablement conscience. Elle remplace la beauté des images couleurs que l’on fait maintenant et dont on ne perçoit pas les efforts de prises de vue qu’il a fallu entreprendre.

Tout cela, mélangé, mixé, arrangé, en une histoire mélo en diable, sans grande originalité, faisant un petit chef d’œuvre, plein d’inattendus, de faits désopilants et tendres à la fois. On comprend que les Américains aient apprécié le film. La scène finale des claquettes y contribue largement, toute dans l’atmosphère des années 20.

07:36 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, années 20 |  Imprimer

Imprimer

06/02/2012

Méditation sur le temps (et la musique), première partie

Voici ce que dit Saint Augustin sur le temps, dans ses Confessions :

« Ce mot, quand nous le prononçons, nous en avons, à coup sûr, l’intelligence et de même quand nous l’entendons prononcer par d’autres. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne m'interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. »

On ne peut décrire le temps que par analogie, en particulier avec le mouvement, donc l’espace. D’après Aristote, le temps est le nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur. A contrario, le temps semble ne plus faire sens quand l’idée de mouvement disparaît, car le temps suppose la variation. Ainsi, la perception du temps est liée à la mémoire. Saint Augustin dit que le temps n’est que dans la mesure où il est présent. Le présent du passé, c’est la mémoire ; le présent de l’avenir, c’est l’attente (ou l’action en vue de…) ; le présent du présent, c’est la perception.

Lisons ce très beau passage de Milan Kundera dans La plaisanterie (1967, début du chap.6) lorsque le héros du livre est rejeté du parti communiste et envoyé en dépersonnalisation : « … brisé, en un mot, tout le cours, chargé de sens, de la vie. Il ne me restait plus que le temps. Celui-ci, en revanche, j’appris à le connaître intimement comme jamais auparavant. Ce n’était plus ce temps qui naguère m’était familier, métamorphosé en travail, en amour, en toutes sortes d’efforts possibles, un temps que j’acceptais distraitement, car il était lui-même discret, s’effaçant avec délicatesse derrière mes activités. Maintenant il venait à moi dévêtu, tel quel, sous son apparence originelle et vraie, et il me forçait à le désigner de son véritable nom (puisque à présent je vivais le temps pur, un temps purement vide), pour que je n’oublie pas un seul instant, pour que je pense perpétuellement à lui, pour que j’éprouve sans cesse son poids.

Lorsqu’une musique se fait entendre, nous enregistrons la mélodie, oubliant que ce n’est là qu’un des modes du temps; l’orchestre se tait-il, nous entendons le temps; le temps en lui-même. »

Cette dernière remarque est intéressante. Le temps est en effet au musicien ce que l’espace est au peintre. Stravinsky ne disait-il pas : « La musique est un art du temps. Elle naît d’une organisation du temps. » Michel Cornu, philosophe explique : « Loin donc de partir d'une théorie du temps et d'essayer d'y faire entrer la musique, il faut partir de la musique, car c'est elle qui a le plus de chance de nous faire comprendre ce qu'est le temps. »

Et Stravinsky d’ajouter (Chronique de ma vie) : « La musique est le seul domaine où l'homme réalise son présent. Par l'imperfection de sa nature, l'homme est voué à subir l'écoulement du temps - de ses catégories de passé et d'avenir- sans jamais pouvoir rendre réelle donc stable, celle de présent... Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d'instituer un ordre dans les choses, y compris et surtout un ordre entre l'homme et le temps. Pour être réalisé, il exige donc nécessairement et uniquement une construction. La construction faite, l'ordre atteint, tout est dit... »

07:17 Publié dans 11. Considérations diverses, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, histoire, société |  Imprimer

Imprimer