03/06/2012

Plus près de toi, mon Dieu, interprétation au violoncelle, par ThePianoGuys

http://www.youtube.com/watch?v=gosY-UrpHcA&feature=related

Encore une très belle improvisation des Piano Guys, sur ce choral bien connu : Nearer, My God, to Thee, choral chrétien du XIXe siècle, écrit par la poétesse britannique Sarah Flower Adams (1805-1848) sur une musique du compositeur américain Lowell Mason (1792-1872).

Les paroles sont inspirées des confessions de saint Augustin, livre 1 : « Fecisti nos ad te, Domine, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te » (Tu nous as fait orientés vers toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne commence pas de reposer en toi).

Joué ainsi, cela nous change des interprétations guimauves que l’on nous impose sous des prétextes puritains ou en raison d'incompétence musicale notoire. Certes, ce n’est pas non plus une interprétation liturgique. Néanmoins, dans la profondeur du chant des violoncelles, résonne en chacun de nous le vide, plein de l’inconnaissable, de cet autre nous-même qui nous transporte vers un renouvellement de l’être.

07:29 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, chant liturgique |  Imprimer

Imprimer

02/06/2012

Chapeau...

Plus généralement partie supérieure d’un appareil…

Chapeau bas, Monsieur, qui d’autres l’aurait fait ?

Ainsi s’esclaffe le quidam sur la pirouette des mots

Mais ce couvre-chef a d’autres vertus

Telles que le salut des grands aux petits

Ou encore l’élongation des silhouettes

Ne parlons pas de ce galimatias éclairé

Qui défie les juristes tout en les rassurant

Indéniablement, ces résumés sommaires

Interdisent le sommeil aux néophytes du droit

Pourtant il leur faut bien, un jour ou l’autre

Faire porter le chapeau à un coupable

Sous peine de ne pouvoir survivre

A de telles manipulations en prétoire

Et finir derrière la grille du confessionnal

Certains travaillent du chapeau, encombrés

De rumeurs, de chaleurs, de torpeurs

Ils se laissent guider, obscures victimes

Par les cris entendus en écho des pensées

Mais ont-ils réellement des pensées plutôt

Que des images qui les guettent le soir ?

Quel est donc cet objet que l’on met sur le crâne

Qui nous conduit à tant de détours ?

Certes il porte d’autres noms :

Coiffe du boit-sans-soif, bonnet du benêt

Panama du skipper trois-mâts,

Casquette des coquettes, turban des forbans

Bicorne des bornes, galurin de Tartarin

Ainsi, chaque jour enturbannés s’en vont les têtus

Ceux qui pour rien au monde ne sortiraient têtes nues

Ils se voilent la face d’un haut de (ou sans) forme

Et s’en vont droit devant eux en saluant

D’un coup de chapeau bien maîtrisé

Le maître du district ou le menu peuple

Pour le simple plaisir de tirer son chapeau

Et montrer ainsi son crâne dénudé et aigri

07:52 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

01/06/2012

Jeune fille, roman d’Anne Wiazemsky, Gallimard, 2007

A sa lecture, je me suis étonné qu’Anne Wiazemsky ose écrire un livre qui met en scène un grand cinéaste, Robert Bresson, et un grand écrivain, François Mauriac, ainsi qu’un certain nombre d’autres personnages tels que Jean-Luc Godard ou encore Pierre Lazareff. On y découvre une jeune fille, presqu’une enfant, face à un Robert Bresson, attirant et tyran, qui la choisit pour le rôle principal dans son film « Au hasard Balthazar ». Il hésite, la fait parler, puis lire quelques pages du manuscrit, puis tente un essai cinématographique, pour, finalement, la choisir.

grand écrivain, François Mauriac, ainsi qu’un certain nombre d’autres personnages tels que Jean-Luc Godard ou encore Pierre Lazareff. On y découvre une jeune fille, presqu’une enfant, face à un Robert Bresson, attirant et tyran, qui la choisit pour le rôle principal dans son film « Au hasard Balthazar ». Il hésite, la fait parler, puis lire quelques pages du manuscrit, puis tente un essai cinématographique, pour, finalement, la choisir.

Je dus lire et relire la même scène des Anges du péché. Les indications claquaient, brèves et sèches ; « Pas de sentiment », « Plus vite », « Encore plus vite », « Ne pensez à rien ». L’homme assis en face de moi ne me lâchait pas des yeux. Il me donnait la réplique comme on joue au ping-pong, avec un automatisme parfaitement rodé. Je croyais en avoir fini ? Non, il fallait reprendre. Nos respirations s’étaient vite accordées. Laquelle s’était adapté au rythme de l’autre ? Peu importait. Ce qui comptait, c’était la relative facilité avec laquelle je me pliais à ses directives, hypnotisée par le débit monotone de sa voix, la puissance de son regard, le silence autour de nous.

Et le tournage commence, en été. Il la veut toujours à côté de lui, attentive à ce qu’il fait. Ils logent presqu’ensemble, chez un habitant du lieu. Et au cours de cet été, elle se prend un amant d’un jour, son premier jour de femme ; dans le même temps, elle se refuse au metteur en scène qui la traitait comme une petite fille ; enfin, elle découvre la vie, si différente de ce qu’elle connaissait. Bref, Anne sort de sa chrysalide, devient femme, avant de reprendre ses études en septembre. C’est ce rite initiatique, inconsciemment vécu, qui est décrit par Anne Wiazemsky.

Le roman parait juste, tout simplement parce qu’Anne a réellement joué le rôle et vécu ce qu’elle décrit. Elle est bien la petite-fille de l'écrivain François Mauriac. Sa carrière cinématographique commence bien en 1966 avec le rôle principal (avec l'âne) d'Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Elle épouse bien Jean-Luc Godard le 21 juillet 1967 avec lequel elle tournera plusieurs films. Elle dépeint Robert Bresson comme un cinéaste exigeant, uniquement préoccupé de son film, mais aussi une sorte de séducteur qui tente de passer du rôle de parent protecteur à celui d’amoureux, voire d’amant, mais qui finit par y renoncer. L’histoire du film, on ne la connaît pas. Voici ce qu’en dit Robert Bresson : « Je voulais que l'âne traverse un certain nombre de groupes humains qui représentent les vices de l'humanité. Il fallait aussi, étant donné que la vie d'un âne est très égale, très sereine, trouver un mouvement, une montée dramatique. C'est à ce moment que j'ai pensé à une fille, à la fille qui se perd. »

Cependant, quelque chose m’interdit de dire que c’est un très bon livre comme beaucoup de critiques l’ont proclamé. Ils nous parlent de l’émoi de l’adolescence, et Anne Wiazemsky elle-même nous dit : « Pour prendre une image assez simple, c’est une espèce de chenille qui, au cours d’un été un peu particulier, se transformera en papillon – un cas assez banal. » Elle ajoute : « J’espère que c’est une jeune fille qui est assez représentative d’autres jeunes filles ».

C’est sans doute cette dernière affirmation qui me gêne. Son entrée dans l’âge adulte est pour ainsi dire unique. Elle la décrit sans réellement y inscrire le combat que vit chaque adolescent entre son enfance et la vie qui se profile, pleine d’incertitude. Elle n’a pas de doute, elle semble vivre cela comme le lui a appris Bresson, presqu’indifférente, sans sentiment, monocorde comme la voix exigée par le metteur en scène, à l’image de cet extrait du film :

http://www.dailymotion.com/video/x3rj9q_au-hasard-balthazar_shortfilms

Oui, c’est un livre atone malgré de nombreuses qualités : où est la foi de l’adolescence, quelles sont ses références ? Rien de tout ceci n’apparaît. L'histoire est sortie de son contexte. Le plat est bon, mais il manque un peu de sel. Cette jeune fille, même adolescente, est trop vieille.

06:04 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, cinéma, film, adolescence |  Imprimer

Imprimer

31/05/2012

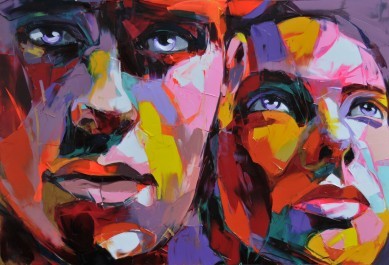

Françoise Nielly, galerie Menouar

Ses portraits vous explosent au visage, un feu d’artifice de couleurs fluorescentes d’où les yeux apparaissent grands ouverts et les bouches pulpeuses jaillissent du fond du cratère incandescent.

Surprenant ce style : une peinture achevée, élégante même dans son dessin et sa composition au couteau, mais en même temps exprimant toute la force de la révolte de la rue, toute la désolation d’une humanité qui se transforme en clones. Car, lorsqu’on regarde ses nombreux tableaux, on a peu à peu l’impression de voir le même visage ou du moins la même démarche picturale : mêmes couleurs flashantes, même lèvres charnues, mêmes pommettes aux reflets verts, bleus, rouges. Les ombres ne sont pas sombres, elles ressortent au contraire en teintes claires étalées en gestes larges, au couteau, empâtés, mais toujours vifs et aériens.

Françoise Nielly s’intéresse a vant tout à l’humain, même si, parfois, elle fait des incursions dans l’abstrait ou le monde animal. Les visages sont souvent durs, à l’image de la mode actuelle qui me

vant tout à l’humain, même si, parfois, elle fait des incursions dans l’abstrait ou le monde animal. Les visages sont souvent durs, à l’image de la mode actuelle qui me t en scène des femmes masculines au regard tueur. Mais ils peuvent aussi exprimer une certaine douceur, une nostalgie voilée de tristesse, ou encore une espérance lointaine. Dans la plupart des cas cependant, une détermination à toute épreuve.

t en scène des femmes masculines au regard tueur. Mais ils peuvent aussi exprimer une certaine douceur, une nostalgie voilée de tristesse, ou encore une espérance lointaine. Dans la plupart des cas cependant, une détermination à toute épreuve.

La galerie Menouar se trouve 16 rue du Parc Royal 75003 Paris.

07:21 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, exposition, art contemporain |  Imprimer

Imprimer

30/05/2012

Menus abîmes, poèmes d’Emily Dickinson, traduit par Antoine de Vial (1ère partie)

Emily Dickinson a écrit près de mille huit cent poèmes, dont seuls moins de dix furent publiés. Née en 1830, elle est morte à 55 ans.

Emily Dickinson a écrit près de mille huit cent poèmes, dont seuls moins de dix furent publiés. Née en 1830, elle est morte à 55 ans.

A sa demande son « cercueil ne fut pas conduit, mais porté à travers un champ de renoncules ». Elle ne s’éloigna d’Amherst, sa maison natale, où elle disait tant se plaire, que pour passer une année au collège de Mount Holyoke à South Hadley ou lors de rares séjours, à Washington ou à Boston. Elle n’a guère quitté le cercle de cette petite communauté puritaine de Nouvelle-Angleterre. Elle a vécu entre son père juriste et homme politique, admiré et craint, et sa mère plus effacée ; entre sa sœur Lavinia, qui ne partit jamais non plus et son frère Austin, installé dans la maison voisine avec sa femme Susan, amie de cœur de la poétesse.

On se plonge dans la poésie et l’on en sort transformé. C’est un grand bol d’air frais qui vous descend dans la gorge et vous fait voir le monde autrement. Emily vit de sa poésie, elle est poésie. Chaque instant est l’occasion d’un poème, mais sa faveur va à la nature, chantée, dite, criée, sans jamais se lasser. Et son monde de vers est bouleversant d’humanité, non de sentimentalité, de sensibilité sociale, mais de viril abord de la grandeur de la vie.

Mon cocon me serre –

Les couleurs m’agacent –

Je ressens – avec un besoin d’air –

Une obscure aptitude à voler –

Que mon habit entrave –

----

Je donne à entendre et déconcerte –

Je déchiffre jusqu’au signe –

Mais de bévues en bévues – enfin –

Je pressens l’indice du divin –

Elle utilise le tiret et non la ponctuation habituelle. Il lui permet de donner une résonance nouvelle aux mots, de les isoler de leur contexte et mettre en valeur telle ou telle idée. Il donne également l’eurythmie du poème, fait d’élans et de pauses dans la cadence pointilliste de l’anglais.

J’ai plongé et nous y replongerons bientôt. C’est tellement enchanteur !

Merci à Alice de m’avoir donné ce livre qui renferme de tels trésors de l’âme.

08:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

29/05/2012

Partir en sautant dans une voiture

Partir en sautant dans une voiture,

Sans savoir où l’on va

Uniquement pour le plaisir, pour

Quitter ce que l’on connaît trop et

Aller sur ce chemin désiré parce qu’inconnu !

L’excellence des détours afin d’atteindre

Le but inconnu, insoupçonné et désirable

Alors on part à l’aventure, sans savoir

On cherche l’impression, le vide, l’absence

Et chaque départ se fait sans désir de retour

Oui. Elle est partie, cheveux au vent

Enveloppée dans sa robe fuchsia

La main levée, les yeux baissés

Sans bagage, sans souvenir

Pour voir ce qu’il y a, au-delà

Elle a laissé l’odeur de sa délicatesse

Le parfum de ses remords et de ses désirs

Plus rien de tout cela ne lui appartient

Même son cahier reste en souffrance

D’une écriture hâtive et malhabile

Elle n’est plus qu’un point noir

Sur le feston de l’horizon

Un point que l’on regrette, chaud

Comme le sang du mouton

Que l’on égorge pour l’Aïd al-Adha

07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poème, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

28/05/2012

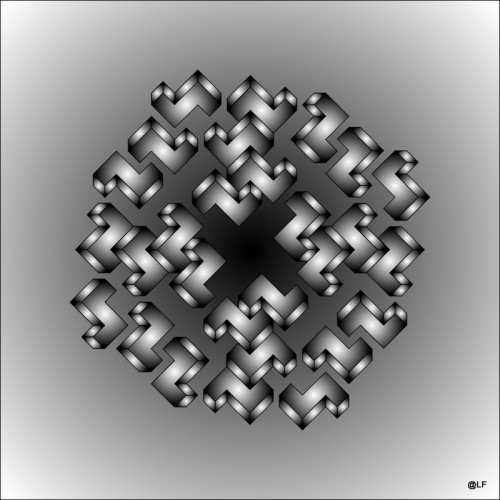

Un trou noir dévore une étoile

« Les trous noirs ont beau avoir une réputation d’insatiables dévoreurs de matière, ils ne mangent pas en permanence, loin de là. Ainsi, avaler une étoile n’est pas le menu du quotidien : un tel événement ne se produit que tous les 10.000 à 100.000 ans pour un trou noir. C’est un tel repas exceptionnel que des astrophysiciens ont pu observer de la première à la dernière miette. Ils publient leurs résultats aujourd’hui dans la revue Nature. »

Aspiration de la matière,

Fragmentation des éléments,

Retour à la poussière…

06:02 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : op'art, art cinétique, trou noir, dessin, univers |  Imprimer

Imprimer