19/06/2011

Retour

Retour à l’homme frais

Celui qui ne porte pas son bagage

Qui ne courre pas derrière les autres

Qui n’entend pas les clameurs

D’une foule dévoreuse d’informations

Retour à la femme vierge

De tout ce qui préoccupe les autres

Femme de parfum de fleurs

De rires éclatants et pourtant frêles

De tendresse odorante et

D’entière délicatesse des sentiments

Retour à l’enfant ignorant

Qui ne compte que des deux mains

Qui chante des comptines lentes

Qui n’accepte pas les baisers

Mais qui aime en donner gratuitement

Au moment où l’on ne s’y attend pas

Retour aussi au passant inconnu

Qui vous salue gaiement de la tête

Pour vous dire le bonheur

D’une journée sans les tracas du monde

Et qui devient l’errant

Qui donne la solution de l’énigme

Retour à celle-ci dont on ne sait rien

Qui courre le long des murs

Qui envahit les maisons ce jour d’été

Qui embrase la campagne en chaume

Qui rosit le village au soir

Pour lui donner l’aspect

Des idées sans importance

Et des sens découverts et palpitants

Oui, l’énigme est là

Accessible à chacun, visible de tous

Elle s’appelle la vie

Elle appelle à son retour

Parmi les simples et les fidèles

D’un regard non apprêté

De sons purs et cristallins

D’odeurs vertes et rouges

Dans le jardin secret de la réalité

07:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

18/06/2011

La boutique du bijoutier Georges Fouquet, au musée Carnavalet

Le musée Carnavalet fut construit à partir de 1548 : un corps de logis principal et deux ailes encadrant la cour dans laquelle on entrait par un porche à bossages typique de la Renaissance italienne. Son nom est assez drôle, il appartint, peu de temps après sa construction, à la veuve d’un gentilhomme breton qui s’appelait Kernevenoc’h, nom difficile à prononcer et qui devint dans la bouche des parisiens Carnavalet. L’hôtel fut remanié au XVIème siècle (surélévation des ailes). Il fut habité par la marquise de Sévigné. Puis acheté par la ville de Paris en 1866, il fut agrandi de deux cours. Enfin, lui fut adjoint l’hôtel Le Peletier de Saint Fargeau qui le jouxtait, agrandissant ainsi le musée qui était très à l’étroit.

Dans ce musée, qui possède nombreux coins et recoins, j’ai découvert un magasin transplanté là par la ville de Paris. C’est un magasin « art nouveau », dans son plus pur style : emploi de formes épurées, appel à l’artisanat dont le vitrail, lignes sensuelles, courbes toujours, sans angle, et une inspiration empruntée à la nature et plus particulièrement aux plantes.

Il s’agit de la boutique d’un joaillier, Georges Fouquet, située 6 rue Royale, construite vers 1900 et démolie avant la seconde guerre mondiale. La conception de la boutique est d’Alphonse Mucha, d’origine tchèque, décorateur, dessinateur de bijoux, architecte d’intérieur si l’on veut. La boutique est féminine puisque consacrée aux bijoux portés par les femmes.

Avant même d’y entrer, entre les deux portes de la devanture, se trouve un bas-relief mettant La Femme et Les Bijoux en valeur, réalisé par l'orfèvre Christofle. Ce n’est probablement pas du meilleur goût, mais cette devanture est malgré tout inédite, faite de bois, de fonte et de vitraux représentant des portraits de femme.

L’intérieur est original et dépouillé, huit meubles au total, trois de part et d’autre de la profondeur, deux plus conséquents, en face de l’entrée et entre les deux portes. Mais quels meubles ! En face, vraisemblablement le comptoir où devaient se faire transaction, paiement et emballage des bijoux. Lieu où trône le patron (ou la patronne), remplaçant, pour le temps de la vente, le paon dans l’axe du regard des entrants au paradis du bijou. Un véritable trône avec un arrière fond digne des plus grandes monarchies empruntes de romantisme et d’indolence.

Note d’humour ou d’amoureux de la nature : un second paon, moins ordonné, se promène entre paroi et plafond, comme pour faire un pied de nez au propriétaire.

Face à la femme tronc du comptoir, entre les deux portes, un présentoir surmonté d’une statue sortant d’une glace reflétant l’ensemble du magasin.

A gauche, une cheminée « bouche de requin » surmontée de son plateau (mais non, on parle de requin marteau !). J’avoue ne pas voir où l’on posait les bijoux. Cela devait vraiment servir à chauffer la boutique.

A droite, une fontaine, semble-t-il, également surmontée d’une femme, perchée comme un styliste sur sa colonne que les dragons cherchent à atteindre.

Encadrant ces deux monuments, la cheminée et la fontaine, des présentoirs très style nouille, avec un air guerrier néanmoins. Les nouilles se rejoignent par le bas et le haut des cloisons, s’entortillant autour des pieds des meubles.

Admirons enfin le carrelage, magnifique mosaïque aux motifs géométriques, mais représentatifs.

Quelle belle réalisation. Il est dommage que de nombreux magasins au décor très particulier soient démolis sans précaution, ce qui ne fut heureusement pas le cas pour celui-ci puisque tout a été préservé.

Complément sur l’art nouveau d’Alfons Mucha à

http://lartnouveau.com/flash/diapo/grands/mucha.html

07:11 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, culture, art |  Imprimer

Imprimer

17/06/2011

La porte étroite, d’André Gide, 1909

C’est le titre qui nous donne la clef du livre : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent : mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduisent à la vie, et il en est peu qui les trouvent. »

Elle pourrait sembler banale et mièvre cette histoire de Jérôme et d’Alissa, cet amour de deux êtres qui ne cessent de s’aimer sans pouvoir se rejoindre. Juliette, la sœur d’Alissa, qui aime aussi Jérôme, est le prétexte du développement du thème du livre.

C’est le procès, fait par André Gide, d’une vie pieuse et d’une morale chrétienne mal comprise que s’imposèrent beaucoup de jeunes filles de l’époque. Ne jamais vouloir sacrifier au plaisir terrestre et immédiat, mais toujours s’imposer une conduite plus haute qui refuse le bonheur de ce monde pour un bonheur plus lointain. Croyant faire leur bonheur, elles bâtissent de leurs propres mains leur malheur et souvent celui des autres. Alissa se sacrifie d’abord pour sa sœur Juliette, puis ce sacrifice devenant inutile, elle se force à jouer son rôle par orgueil et fausse piété. Car c’est de cela dont Gide fait le procès, une fausse éducation chrétienne entraînant au péché par orgueil et exaltation, orgueil de sainteté et de renoncement. Le drame d’Alissa est de ne pouvoir choisir entre sa morale et son amour. Elle meurt de cette ambigüité sans oser la résoudre.

Jérôme et Juliette vivent une même ferveur religieuse, approfondie par des lectures communes. Au fil des ans, Jérôme ne cesse de souhaiter épouser Alissa tout en se forçant avec elle et pour elle à une vertu sans faille : « Je ferais fi du ciel si je ne devais pas t’y retrouver. » Malheureusement, Alissa découvre l’amour de sœur Juliette pour Jérôme. Elle annule leurs fiançailles, et laisse le champ libre à sa cadette. Mais celle-ci, assurée que Jérôme n’éprouve rien pour elle, rivalise dans le sacrifice en épousant un tiers. Une longue séparation permet à Jérôme et Alissa de retrouver une certaine sérénité. Ils échangent à nouveau leur amour sans toutefois évoquer la possibilité d’un bonheur matériel. Séparer à nouveau, en raison de cette obsession d’un bonheur trop haut, il se retrouve peu avant les derniers instants d’Alissa, qui meurt d’un goût trop prononcé pour le sacrifice.

Les souvenirs de Jérôme, très bien écrits malgré ce qu’en dit Gide (flasque caractère […] impliquant la flasque prose), ne sont que l’histoire de leur vie dont l’explication est donnée par le journal d’Alissa :

_ Pourquoi me mentirais-je à moi-même ? C’est par un raisonnement que je me réjouis du bonheur de Juliette. Ce bonheur que j’ai tant souhaité, jusqu’à lui offrir de lui sacrifier mon bonheur, je souffre de le voir obtenu sans peine, et différent de ce qu’elle et moi imaginions qu’il dût être. Que cela est compliqué ! Si… Je discerne bien qu’un affreux retour d’égoïsme s’offense de ce qu’elle n’ait pas eu besoin de mon sacrifice pour être heureuse.

Je suis comme humilié que Dieu ne l’exige plus de moi. N’en suis-je donc point capable ?

_ Il me semble à présent que je n’ai jamais tendu à la perfection que pour lui. Et que cette perfection ne puisse être atteinte que ans lui, c’est, ô mon Dieu, celui d’entre vos enseignements qui déconcerte le plus mon âme.

_ Hélas, je ne le comprends que trop bien à présent, entre Dieu et lui, il n’est pas d’autres obstacles que moi-même. Si, peut-être, comme il me le dit, son amour pour moi l’inclina vers Dieu tout d’abord, à présent cet amour l’empêche ; il s’attarde à moi, me préfère et je deviens l’idole qui le retient de s’avancer plus loin dans la vertu. Il faut que l’un de nous d’eux y parvienne, et désespérant de surmonter dans mon lâche cœur mon amour, permettez-moi, mon Dieu, accordez-moi, la force de lui apprendre à ne m’aimer plus, de manière qu’au prix des miens, je vous apporte ses mérites infiniment préférables… Et si mon âme sanglote aujourd’hui de le perdre, n’est-ce pas pour que plus tard, je le retrouve en Vous…

Epilogue, Jérôme et Juliette dix ans plus tard :

_ Si j’épousais une autre femme, je ne pourrai faire que semblant de l’aimer.

_ Ah ! Alors tu crois qu’on peut garder si longtemps dans son cœur un amour sans espoir ?

_ Oui, Juliette.

_ Et que la vie peut souffler dessus chaque jour sans l’éteindre ?

La critique littéraire Pascale Arguedas explique que « Ce court roman écrit en 1905, paru en 1909 — premier vrai succès de librairie d’André Gide — est le négatif de L’Immoraliste qui célébrait le monde enivré des couleurs, des parfums, du corps humain, une aspiration à la « gloire célestielle ». […] Histoire d'un sacrifice, de l’adultère, du protestantisme et du puritanisme, ce roman d'apprentissage et de l'abnégation, d’inspiration fortement autobiographique, se présente telle une parabole et rend compte d'une société refoulée dont l’auteur s'attache à dénoncer les failles. […] Dans un style sobre et dépouillé, André Gide exploite l’intérêt dramatique, moral et didactique, en observateur, analyste et peintre de lui-même, présentant Alissa comme le symbole de l'amour impossible. »

06:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, littérature, roman, christianisme |  Imprimer

Imprimer

16/06/2011

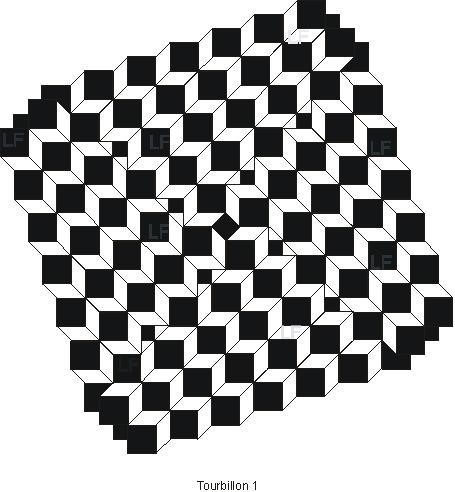

Tourbillon

J'ai repris mes constructions bizarres à base de cubes.

Noir et blanc : j'aime ce contraste saisissant et la simplicité visuelle, sans atours, du dessin en volume qui s'échafaude progressivement. Si on le regarde sans chercher à distinguer le jeu des enchevêtrements, on ne voit qu'un amas ou, pour l'observateur déjà plus avisé, quatre grands ensembles de cubes montant ou descendant.

Regardez maintenant au centre, vous y voyez quatre cubes autour du losange. Ces quatre cubes pourraient être un escalier qui monte sans fin, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous observez les rangs l'entourant, vous verrez qu'ils reproduisent le même effet de montée sans fin, et ainsi de suite.

C'est une sorte de tour de Babel dont les apparences sont trompeuses selon l'angle sous lequel on la regarde. Le sommet est-il au centre ou, au contraire, sur les côtés ?

En dehors de toutes ces considérations d'architecture, la beauté tient à ce monde imaginaire qui semble transcender le monde juxtaposé des objets de toutes formes.

07:08 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, dessin, op'art, art cinétique |  Imprimer

Imprimer

15/06/2011

Vide-grenier

Hétéroclite, quel drôle d’adjectif.

On nous dit : Qui s’écarte des règles habituelles,

Encore faut-il connaître ces règles !

Il semble plutôt que l’on peut en parler

Lorsqu’il n’y a pas de règles.

D’autres vous diront : De bric et de broc.

Avez-vous déjà été à un vide-grenier ?

On pourrait plutôt parler de bric à brac.

Parcourant les rues au fil des objets,

Vous découvrez l’envers des apparences.

Sont étalés ce qui alluma un jour,

Dans le cœur ou l’esprit ou l’émotion

D’anonymes, l’étincelle nécessaire à l’achat.

Bien vite rejetés, ces articles nous parviennent,

Parfois dans leur emballage cartonné,

Comme un trésor enfoui et ignoré

Pour tenter de séduire un autre anonyme.

Ils arrivent également empoussiérés,

Comme un vieux chewing gum

Que certains jettent sur la chaussée

Et qui se collent sous la chaussure

Pour vous dire ne m’oublie pas.

Pourtant ils ne paient pas de mine.

Au-delà des objets, les gens :

Ceux qui vendent distraits, un demi-euro,

Ceux qui marchandent de trente à quinze,

Ceux qui n’ont qu’un prix et n’en démordent pas,

Ceux qui acceptent de donner ce qu’ils ont rejeté.

Voilà pour les vendeurs affichés.

Mais les acheteurs ont aussi leurs caractéristiques :

Ceux qui passent sans parler et sans voir,

Tournant en rond dans les allées d’objets,

Qui ne veulent rien sauf un moment de distraction,

Ceux qui parlent beaucoup et n’achètent rien,

Ceux qui ne parlent que pour donner un chiffre,

Ceux qui ont besoin de l’histoire de l’objet

Pour raconter pourquoi ils l’ont acheté,

Ceux qui vérifient, éprouvent la solidité,

Testent longuement tout ce qui peut casser,

Avant de laisser l’objet, exsangue et épuisé.

Il y a aussi d’autres gens, distraits,

Qui passent parce qu’ils habitent là,

Ou encore vont chez le dentiste ou l’orthopédiste.

On rencontre parfois celui qui sort sa voiture

Parce qu’il a oublié ce jour de festivité,

Contraignant le vendeur malheureux

A déménager son bric à brac

Qu’il ne considère pas comme hétéroclite

Parce qu’il pense être seul sur le marché

Des objets esseulés et inattendus.

Il y a ceux qui profitent de la fête

Pour vendre toutes sortes de biens,

A manger, à boire, ou même à fumer,

Pas celle des saucisses qui grillent

Stoïques sur une plaque de tôle,

Pour la magie des enfants du quartier

Et le plaisir des affamés prudents.

Pêle-mêle sont les articles disparates :

Pelles sans manche, manche sans bras,

Bras de fer, fer de lance, balance.

On trouve de tout dans le bric à brac

De personnes et d’objets hétéroclites

Qui vont de bric et de broc jusqu’à la fin du jour.

04:01 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, poésie, culture, écologie |  Imprimer

Imprimer

14/06/2011

Le chant grégorien

Le caractère le plus profond du chant grégorien est sa spiritualité. Le chant grégorien ne se réduit pas à un art, il est d’abord prière de l'Eglise. Comme l'écrit Dom Gajard : « le chant grégorien est avant tout une prière, mieux : la prière de l'Eglise catholique, arrivée à sa plénitude d'expression. II est donc une chose d'âme et se situe sur un plan supérieur, comme toute la liturgie, dont il participe et est inséparable ; il est une spiritualité, une manière d'aller à Dieu, de conduire les âmes à Dieu » (la Méthode de Solesmes p. 90).

Cliquez sur à Le chant gregorien et tableau modes.pdf

Ecoutez à http://www.youtube.com/watch?v=_MbDqc3x97k

Sachez que ce travail m'a demandé plusieurs mois de recherche, de compilation, de réflexion, avant que je ne puisse en saisir toute la subtilité et la beauté. Le tableau des modes donne une synthèse que je n'ai trouvée nulle part. Peut-être est-il trop théorique, mais il permet d'avoir une idée générale de la construction de ce chant et de son évolution qui se sont faites au cours de plusieurs siècles.

07:07 Publié dans 52. Théorie de la musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, art, christianisme, écriture |  Imprimer

Imprimer

13/06/2011

Forme et couleur

La forme précède la couleur

Avant la forme, il y a le trait

Qui part dans toutes les directions

Qui barre, qui marque un territoire

Qui, par le fait d’être là,

Fait de la page un dessin

Ou, au moins, un commencement

Avant le trait, il y a le point

Le point n’a pas de consistance

S’il devient important

C’est par sa multiplication

A l’infini sur une page

Et c’est le rapprochement ou l’éloignement

Qui fait des points un dessin

Au-delà du trait, la surface

Elle éblouit comme un miroir

Miroir du vide entre les traits qui la délimitent

Il convient de la remplir

Pour lui donner l’apparence

D’une plénitude emplie de rêve

Enfin naît le volume

Le volume construit la forme

La forme produit l’image

Et l’image est déjà une création

Elle construit un monde

Qui n’existait pas auparavant

Mais pour que l’image devienne

Tableau, il lui faut la couleur

Elle peut être grise ou noir et blanc

Elle peut n’être que nuance d’une seule

Elle peut être un mélange savant

Ou encore laisser libre cours

Au pétrisseur de couleurs

Certains cependant utilisent la couleur

Sans user leur temps à la forme

Ils travaillent par taches et projection

Auxquelles ils finissent par donner du sens

Mais trop souvent après coup

Forme et couleur, deux jumelles :

Les séparer, c'est bien souvent les briser !

03:44 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, art, peinture |  Imprimer

Imprimer