12/06/2011

Voyager sans bouger

Voyager, c’est sortir de l’habitude : recherche de dépouillement par le dépaysement. Le poète sait voyager sans bouger. Il est maître de l’espace.

Mais il n’est pas maître du temps, car sa poésie tient aux sensations, aux souvenirs, à tout ce qui ensuite se rumine dans sa tête pour sortir à un moment qu'on ne peut prévoir. S’il les oublie, il n’a plus rien à dire. Son sac se rétrécie et rien n’en sort plus, juste l’instant qui souffle et le rend vulnérable.

Quant à l’avenir, où est-il ? Dans une imagination sans sensation, ni sentiment, ni même impression. Et pourtant, l’avenir peut se rêver. Imaginer sa destinée et faire en sorte qu’elle advienne, c’est le plus grand bonheur dans la durée que l’on peut se procurer.

08:59 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

11/06/2011

Foule

Toute affluence de personnes amène deux attitudes : l’immersion qui entraîne l’adhésion et la participation à l’action de la foule en perdant le contrôle d’une partie de soi-même ou le retrait qui, par la distance psychologique que l’on garde vis-à-vis des autres, permet de rester soi-même. Ces deux attitudes peuvent varier à chaque instant selon les circonstances extérieures et la nature de l’affluence : multitude de personnes ayant leurs objectifs propres sans contact les uns avec les autres, telles les artères des grandes villes un jour d’affluence ; cohue comme cela peut être le cas dans le métro à certains horaires (l’objectif est d’arriver à prendre le métro) ; attroupement où déjà se manifeste un intérêt ou une excitation collective ; enfin foule devenant une entité vivante, devant laquelle l’individu s’efface au profit de la masse.

C’est un passage de l’anonymat à la reconnaissance mutuelle, voire l’action.

Avant toute réflexion sur la notion d’affluence, il y a l’impression d’anonymat collectif, expression contradictoire, mais qui montre la difficulté de choisir son attitude. Je suis moi-même, je regarde mes voisins que je ne connais pas, mais avec lesquels je peux échanger, puis très vite, en raison de la distance, ces voisins deviennent des individus, puis des corps anonymes qui s’agitent et font du bruit. Immuable, le soleil éclaire la scène comme chaque jour que le monde fait.

Quelle surchauffe !

04:41 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, société, foule |  Imprimer

Imprimer

10/06/2011

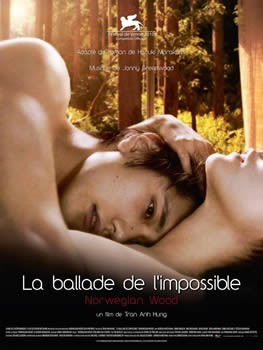

La ballade de l’impossible, Un film de Anh Hung Tran, d’après le roman de Haruki Murakami

Présentation du film :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19203568&cfilm=147468.html

Sur le livre de Murakami :

http://www.buzz-litteraire.com/index.php?2011/05/04/629-la-ballade-de-l-impossible-d-haruki-murakami

Le Monde cinéma :

Un décor des années 60 assez subtil : rideaux géométriques orange, couloirs jaunes aux plinthes peintes en brun, pantalons en tissu écossais pour les garçons et socquettes pour les filles. Mais une campagne grandiose, faite de côtes rocheuses, de forêts luxuriantes et de collines escarpées et enneigées, c’est-à-dire un décor d’éternité qui tranche avec les décors d’intérieur. Un monde estudiantin dans un foyer de garçons dont les chambres exhalent "une odeur écœurante aigre, faite de sueur, de crasse et d'ordre", avec ses locataires si variés : un maniaque de la propreté, adepte de la gymnastique matinale, un futur diplomate rationnel et égoïste, qui fait découvrir au héros du film le plaisir des femmes, des lectures, des disques et surtout des rencontres amicales et amoureuses. Mais c’est aussi un garçon qui a sa propre philosophie. A la supposition de Watanabe sur le fait qu’il n’ait pas d’idéal, il répond : « Bien sur que non. Dans la vie, on n’a pas besoin de ce genre de choses. Il faut un modèle de conduite et non un idéal ».

Le jeu de la caméra est assez remarquable : cadrage ordinaire pour les faits sans intérêt tels que déplacements dans les couloirs ou dans la ville en proie à l’agitation estudiantine de ces années. Mais ce sont surtout les visages qui intéressent Anh Hung Tran. Plus l’intensité émotionnelle est grande, plus ils sont pris de près et même de très près, parfois avec des contre-jours, d’autres fois sans, parfois très éclairés, d’autres fois en noir et blanc. Et le jeu de ces visages renforce, sans qu’il y ait besoin d’explication, l’instantané dramatique qui peut traduire la peine, l’amour, l’incompréhension.

L’histoire elle-même est celle d’étudiants des années 60 à l’université de Tokyo, et plus particulièrement celle de Watanabe, un garçon de dix-neuf ans qui expérimente la vie amoureuse. Son meilleur ami, Kizuki s’est suicidé et il rencontre Naoko, sa petite amie. Ils se retrouvent chaque dimanche et le jour de l’anniversaire de Naoko, ils vont au bout de leur quête amoureuse. A la question de Watanabe lui demandant si elle avait fait l’amour avec Kizuki, elle se ferme et se met à pleurer. Elle part et disparaît pour de longs mois. Peu de temps après, Watanabe fait la connaissance de Midori, une belle jeune fille. Lorsque Watanabe reçoit une lettre de Naoko, ses sentiments pour elle se réveillent et il va la voir dans une maison de repos où elle se trouve en compagnie d’une autre femme, un peu plus âgée et mariée. Ils passent ensemble des moments étonnants, fait de tendresse et d’incompréhension, de promenades dans la campagne et d’intimité dans la petite maison qu’elles occupent. Mais la blessure de Naoko est trop grande et, finalement, elle se suicide, comme Kizuki. C’est le drame pour Watanabe qui part en solitaire en bord de mer et pleure cet amour perdu. Revenu à Tokyo, il rencontre à nouveau Midori et cette fois c’est une rencontre partagée. Ils partent vivre dans une autre ville.

Les opinions vis-à-vis du film sont très partagées. On l’aime ou ne l’aime pas. Il est vrai qu’il est lent, certains diront long (plus de 2 heures), avec peu d’actions et ces actions sont noyées sous des émotions toujours en sous-entendues. On a l’impression d’être le spectateur impartial de ce qui se passe sans être invité à pénétrer à l’intérieur des personnages. Et pourtant, cette réserve très japonaise du tournage donne un sentiment d’intimité encore plus fort que l’on ne ressent qu’à la fin du film. L’avant-fin, juste après la mort de Naoko, est sans doute assez, voire trop dramatique, trop grandiloquente. Mais elle fait partie du film.

Le réalisateur explique que son film traite des amours de l’adolescence qui marquent chacun à vie : "Soudain, par surprise, on s’aperçoit trop tard qu’on n’a pas suffisamment vécu, suffisamment aimé, suffisamment souffert par amour. Trop tard. On n’aura vécu qu’une infime partie des aspirations de la jeunesse, cette époque des grandes affirmations, des certitudes proclamées les larmes aux yeux. Le temps du saut dans l’inconnu qu’est le sentiment amoureux est passé. Passées également, les grandes frayeurs éprouvées dans l’amour. Et une poignante mélancolie vous saisit, une mélancolie de l’existence telle que même un sentiment amoureux renouvelé ne pourrait qu’en accentuer l’intensité. Voilà ce qu’il y a de saisissant dans La ballade de l'impossible."

Derrière les événements du film, l’on peut distinguer trois grands types d’attitude. Celle de Nagasawa (le diplomate) et de Midori qui affrontent la vie avec conviction en se fixant une ligne de conduite, celle de ceux qui ne résistent pas à la vie et meurent d’incompréhension (Kizuki, Naoko et l’ex petite ami de Nagasawa). Enfin celle des indécis, dont Watanabe, pour qui les événements sont formateurs, mais qui flottent, ne savent que faire, que ressentir et qui échangent avec les autres de manière troublante, désaxé. Le film rend bien compte de cette atmosphère particulière.

"Nous savons tous que nous sommes "tordus" (...) La plupart des gens vivent sans être conscients de leur propre torsion. Mais c'est justement cette torsion qui est la condition préalable nécessaire pour vivre dans notre petit univers. Nous l'arborons comme un Indien les plumes qui signent son appartenance à la tribu."

06:44 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, film |  Imprimer

Imprimer

09/06/2011

Il est des gens pour qui rien ne va

Il est des gens pour qui rien ne va

Il est des gens qui ne vont nulle part

Il est des gens qui ne s’arrêtent jamais

Toujours en mouvement, toujours tourmentés

Comment leur dire la mouche qui vole,

L’oiseau qui pleure en gazouillant,

Le chat qui miaule dans la chambre

L’enfant qui dort les bras ouverts

La femme au chapeau de plumes

Et l’homme en penseur solitaire

Il est des gens qui ignorent les saisons

Ne voient pas dans le froid du matin

La magie enracinée de la vie

Ne comprennent pas non plus

L’espérance d’un cœur vide

Ou même la vacuité de la faim

Il est des gens qui n’ont que la parole

Pour proclamer leur désaccord

Et qui toujours s’enferment

Dans un bocal de rancœur

Pour finir seul un jour d’orage

Dans la poubelle de l’imprécation

07:47 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature |  Imprimer

Imprimer

08/06/2011

Quartier latin

Sortir du cinéma, se noyer dans la foule qui s’écoule entre les écueils de la rue, se bousculer dans l’indifférence, avaler par les yeux les mots que l’on vous jette au visage pour imprégner en vous un réflexe consolateur, ainsi éprouvais-je la liberté geôlière de ces gens qui défilent à pas comptés , le regard vide ou avide, les bras enchevêtrés et les cœurs séparés, revêtus de parures et d’ennui. Quelques mots saisis au passage, quelques mots sans vie de phrases que l’on dit parce qu’il faut parler, quelques paroles tombées sans lassitude comme la pluie, indifférentes et journalières.

Parlez, car la parole est votre drogue. Ici est le lieu de la parole, dépensée en pure perte, érigée en monument sonore au dôme éclatant, écoulée en flots le long des pierres usées du caniveau, affichée sur les murs, les vitres et les vêtements même. Lieu que j’aime encore, car les mots n’ont plus de sens, les phrases pas de suite. Lieu que j’exècre aussi, car les mots ont d’autres pouvoirs que cette ivresse prodigue. Silence des regards que l’on croise, de ces regards sans nom où passe la ville bariolée. Je les ai regardés, tous, les uns après les autres, sur ce voile de bienfaisante tiédeur qui envahit leur corps, je les ai vus aussi se lécher les doigts, comme des enfants, après avoir englouti des sucreries mièvres achetées dans un réduit graisseux.

Et pourtant combien est vraie et émouvante cette vieille ville qui dure immémoriale au pied de la foule qui passe sans lever les yeux. Elle porte les stigmates de son indifférence à son égard, mais elle cache aussi au-delà de ses façades grises, sous un porche humide, des prodiges d’architecture, où tournoient de charmants escaliers en colimaçon et des fenêtres étroites. Elle cache aussi des artistes qui s’évertuent à créer ce que d’autres jugent sans comprendre. Elle cache enfin des amours, des deuils, des naissances, bref la vie qui va et part, qui vient et repart, qui sans cesse se noue et se dénoue au fil des jours dans les pierres qui restent, immobiles, jusqu’au jour de la déchéance.

03:24 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, poésie, paris |  Imprimer

Imprimer

07/06/2011

Portrait de la comtesse Skavronskaia, d’Elisabeth Vigée Lebrun

Suite de la visite au musée Jacquemart-André du 27 mai (comme promis) :

Il existe plusieurs portraits de cette charmante comtesse. Celui du musée Jacquemart-André est sur fond bleu, bleu de sa robe, des coussins et du fauteuil sur lequel elle est assise, des murs qui l’environnent et même de son voile qu’elle porte sur la tête. L’autre, ici plus petit, est au Louvre.

Elle a des yeux espiègles, une petite fossette sur la joue droite. Son visage est sans égal, heureux et mélancolique, rêveur comme au souvenir d’une fête qui ne sera plus. C’est en fait une très jeune femme dont l’attitude détendue laisse deviner la vivacité. Elle devait faire rêver longuement ses visiteurs.

Une fois de plus, Elisabeth Vigée Lebrun surprend par le naturel et la fraicheur d’une peinture distinguée, mettant en valeur indiciblement le personnage qu’elle représente. Elle a vécue pour la peinture et la peinture lui a donné une renommée bien méritée. Pourtant peu de femmes osaient peindre à cette époque (1755-1842) et, encore moins, en faire un métier.

07:33 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, peinture, culture |  Imprimer

Imprimer

06/06/2011

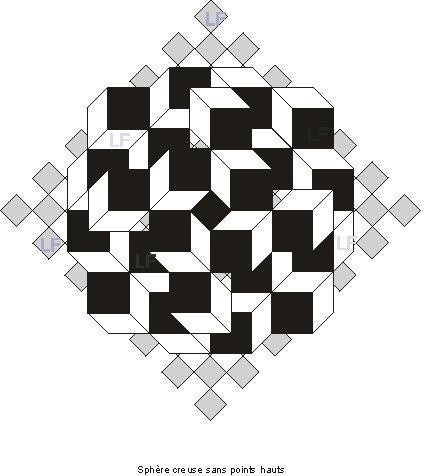

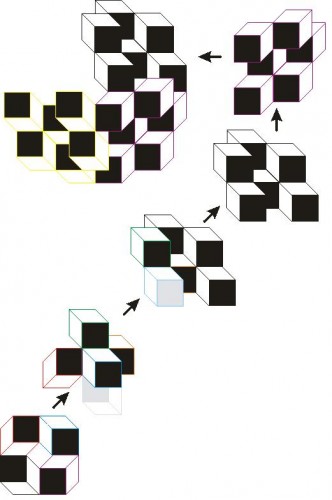

Sphère creuse sans points hauts

Parfois l'imagination conduit à des créations bizarres. C'est le cas aujourd'hui.

Une sphère creuse (puisque l'on voit à travers la sphère le fond de losange), faite de cubes dont aucun n'est plus haut que les autres. En effet, si l'on regarde au centre, les quatre cubes montent sans cesse si l'on va de l'un à l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre.

Chacun de ces quatre cubes constituent le sommet d'une pyramide dont un cube est voilé.

Puis la pyramide s'agrandit d'autres cubes qui la jouxtent.

Cet ensemble peut se déplacer en rotation de 90° (en violet), puis s'emboiter dans le premier de telle sorte que le premier cube des quatre initiaux se trouve en dessous du second cube, constituant ainsi progressivement l'ensemble. Puis le troisième (en jaune) avec le second, etc.

08:02 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art cinétique, op'art, dessin |  Imprimer

Imprimer