20/01/2013

Rue du Mail (2ème arrondissement, Paris)

Une rue qui n’a rien d’extraordinaire habituellement. On peut penser que son appellation ne date pas d’hier, ni d’Internet, et que donc il ne s’agit pas de courriels, mais de promenade publique, voire de boulevard. Alors quelle idée de superposer des synonymes : l’avenue de la promenade ou mieux la rue de la rue ! Elle est petite, étroite, un peu noire, mais contient des magasins de décoration assez chics.

Eh bien, pour les soldes, les commerçants ont inventé une belle décoration, originale, lunaire pourrait-on dire : des abat-jours géants suspendus dans les airs. Oui, cela surprend, mais en bien, ce qui est rare.

Et me voici passant sous les abat-jours, pas plus éclairés puisqu’il fait jour, mais le crâne tamisé par ces éteignoirs à bougies. Quel chapeau !

Chaque magasin dispose d’une flamme de tissu jaune qui semble inviter le passant à l’intérieur. Et pour plus d’attirance, les devantures sont fournies, fourbies avec des intentions artistiques : défilés de tissus, coin de fenêtre miroitant, même un dragon veillant sur l’ameublement.

Et je repars sous les abat-jours, étonné bien sûr, pas blasé. Les étrangers disent que les Français sont frivoles et imaginatifs, on va finir par le croire.

Allez, encore un tour d’abat-jours :

Je remonte sur ma bicyclette, le cœur léger, j’arrive à la fin de la rue, qui possède un bistrot bien de chez nous, intitulé « Chez Georges ».

Mais... Il est temps de rentrer.

07:43 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soldes, publicité, ventes, photos |  Imprimer

Imprimer

19/01/2013

Blanc

Blanc comme le plein ou le vide ?

Ebloui, je ne sais

Le blanc est le regard de l’aveugle

Un puits clair d’absence

Vêtu de lait, j’erre

Dans la prison des rois

Enfoui dans les nuages

Pourtant ils voient la mort en noir

Ceux à qui la foi échappe

Le trou et rien, la coupure

Carte blanche dans ces divagations

Mais encore faut-il distinguer

Ombres et méfaits plus sombres

Noir ou blanc

Bonnet blanc et blanc bonnet

C’est cousu de fil blanc

Que d’expressions à tâtons

Tout ceci est connu comme le loup blanc

Les yeux ouverts dans l’eau

Je cherche mon corps disparu

Qu’ai-je encore à moi

Je n’ai plus de poids

Je crie sans bruit dans ma tête

Et rien ne bouge, rien ne tressaute

N’ouvre pas la bouche

L’étouffement du silence

Te prend à la gorge

Quel bel accomplissement

Que cette vie en blanc

Rien ne m’affecte

Seuls les mots glissent

Sur tes cheveux de rêve

07:04 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

18/01/2013

Effroyables jardins, roman de Michel Quint (éditions Joelle Losfeld, 2000)

Un petit livre, petit roman. Tel il apparaît au début. D’ailleurs même pas un roman, un récit, une badinerie. Le style est celui d’une conversation au bord du zinc. L’image du père que garde le gamin est celle d’un instituteur qui joue les clowns dès qu’il a un instant de libre : C’est que mon père traquait et prenait aux cheveux toutes les occasions de s’exhiber en auguste amateur. Larges tatanes, pif rouge et tout un fourbi bricolé de ses vieux costumes, des ustensiles de cuisine mis au rencard. Faut-il le dire, quelques dentelles aussi, abandonnées par ma mère, lui donnaient une couleur trouble. Ainsi armé et affublé de la sorte, casqué d’une passoire à l’émail écaillé, cuirassé d’un corset rose à baleines, presse-purée nucléaire à la hanche, casse-noix supersonique au poing, c’était un guerrier hagard, un samouraï de fer-blanc qui sauvait l’humanité intergalactique et aussi la nôtre, toute bête, dans un numéro pathétique de niais solitaire contraint de s’infliger tout seul des baffes et des coups de pied au cul. Et il a honte, honte de son père, de sa vieille Dyna Panhard : un long crapaud au mufle rond, jaune canari, à la banquette de skaï imitation zèbre et au bruit de casserole. Une bagnole de clown.

de s’exhiber en auguste amateur. Larges tatanes, pif rouge et tout un fourbi bricolé de ses vieux costumes, des ustensiles de cuisine mis au rencard. Faut-il le dire, quelques dentelles aussi, abandonnées par ma mère, lui donnaient une couleur trouble. Ainsi armé et affublé de la sorte, casqué d’une passoire à l’émail écaillé, cuirassé d’un corset rose à baleines, presse-purée nucléaire à la hanche, casse-noix supersonique au poing, c’était un guerrier hagard, un samouraï de fer-blanc qui sauvait l’humanité intergalactique et aussi la nôtre, toute bête, dans un numéro pathétique de niais solitaire contraint de s’infliger tout seul des baffes et des coups de pied au cul. Et il a honte, honte de son père, de sa vieille Dyna Panhard : un long crapaud au mufle rond, jaune canari, à la banquette de skaï imitation zèbre et au bruit de casserole. Une bagnole de clown.

Et un jour, Gaston, cousin de son père, le délivre de la malédiction de l’auguste, en racontant ce qui s’était passé début 43, à Douai. Le cousin Gaston parlait patois. Un patois que je comprenais parfaitement mais quand il m’a raconté, là, sur ce formica tout fendillé, le pourquoi des fêlures de mon père, il s’est appliqué. (…) Et sauf des expressions, des passages que j’ai encore dans l’oreille, j’ai fini par oublier la chair de cette langue que Gaston ne faisait pas semblant, que ses mots étaient pas l’ombre des choses et des moments inhumains, mais qu’il m’ouvrait sa vie et m’offrait humblement tout ce qu’il avait, d’effroyables jardins, dévastés, sanglants, cruels.

Il raconte leur arrestation, à lui et son père, dans la cave de leur maison. Comment ils se sont retrouvés au fond d’un ravin plein d’eau, avec deux autres types, otages des allemands, gardés par un schleu qui parlait français, humain, gentil, mais allemand malgré tout. Pris comme otages anonymes, ils étaient en fait les coupables de l’attentat en gare de Douai, ce que les allemands ne savaient pas, ni les deux autres hommes. De fil en aiguille, ils se voient contraints de désigner un premier exécuté. Choisiront-ils ou non ? Consentir à autrui le pouvoir de vie et de mort sur soi, ou se croire au-dessus de tout qu’on puisse décider du prix de telle ou telle vie, c’est quitter toute dignité et laisser le mal devenir une valeur.

Le soir, culotte de cheval, l’Herr Oberst qui avait laissé le choix, revient et commence à combler le trou avec de la terre, comme pour les ensevelir. Mais Bernd, le gardien parlant français, leur crie : « Vous êtes sauvé les gars, vous êtes sauvés ! Ils font seulement tomber un peu de terre parce qu’on n’a pas de cordes sous la main. » Et Bernd leur apprend qu’il est clown, Auguste, avec une perruque rouge et un gros nez.

Ils surent plus tard qu’une femme avait dénoncé son mari à leur place. Il était mourant, il a confirmé et a été fusillé. A la libération, ils sont allés la remercier. Et Gaston a fini par l’épouser.

Avec sa perruque carotte, mon père a donc vécu chapeau bas. Dans les deux sens de l’expression puisqu’il n’a jamais porté de couvre-chef. Et la dame noire l’a pris un jour de frimas, peut-être par erreur, parce qu’il arborait, pour m’attendre à Lille dans une gare à courants d’air, une caquette neuve.

Quel contraste, ce père clown qui fait honte à son fils et, dans le même temps, ce père résistant, qui révèle des instants tragiques par l’intermédiaire de son cousin. Si cette histoire dévoile la véritable personnalité du père à l’auteur, elle révèle également la dure réalité vécue par les Français dénoncés par d’autres Français et envoyés à la mort par une administration complaisante et anonyme. Désigner des otages, quelle petite action, mais quelles conséquences !

07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature |  Imprimer

Imprimer

17/01/2013

Le Tic Toc Choc ou Les Maillotins, de François Couperin

Interprétation de Sokolov :

http://www.youtube.com/watch?v=wPWMlozkn58

C'est frais, coulant, sans une aspérité, sans un son trop fort ou faible, et cela se poursuit jusqu’à la fin avec douceur et célérité. Une source de volupté sonore !

Le rondeau est d’abord un poème à forme fixe de 13 vers comportant 3 strophes. Puis il fut chanté et organisé en polyphonie pour finalement être joué par un ou des instruments.

Celui-ci est particulièrement complexe à jouer. En effet, il est vraisemblablement conçu pour être joué sur un clavecin à deux claviers. L’interpréter sur un seul complique singulièrement le jeu. De plus, si l’on écoute en même temps qu’on lit la musique, on s’aperçoit que les sons de la mélodie et de l’accompagnement sont mêlés entre la main droite et la main gauche. Ce qui complique encore plus une interprétation mélodieuse et coulante.

Merveilleuse interprétation de Sokolov qui est un pianiste extraordinaire : une justesse de jeu imparable, un rythme infaillible qui s’écoule sans effort, des sons nets, vivants, dansants.

Et si l’on écoute l’interprétation de Cziffra, on est nettement déçu :

http://www.youtube.com/watch?v=s5hbKUr5WnE

S’agit-il du même morceau ? On peut se le demander. Ce n’est qu’à la deuxième reprise du rondeau que l’on retrouve l’air bien découpé de Sokolov. Les deux premiers énoncés du rondeau sont très décevants. Oui, ce sont bien des maillotins, mais leurs tic toc choc ne sont pas aussi coulants que celui de Sokolov. Ils font déréglés, hésitants et ne commencent à s’harmoniser qu’au premier couplet. Puis progressivement tout cela se met en forme. On peut se laisser aller et apprécier. Mais Sokolov est d’une autre classe.

07:58 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : piano, musique classique, rondeau |  Imprimer

Imprimer

16/01/2013

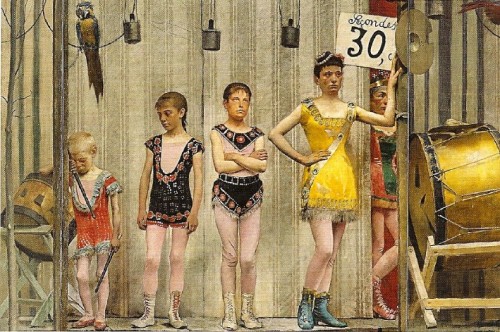

Ferdinand Pelez de Cordova, peintre

Une belle vidéo pour nous présenter Ferdinand Pelez de Cordova, peintre français, né à Paris le 18 janvier 1848 et mort à Paris le 7 août 1913.

http://www.youtube.com/watch?v=iSDys36zg9A

Formé à la peinture académique, il se rebelle assez vite, installe son atelier boulevard de Clichy et s’intéresse au petit peuple qu’il a côtoyé dans son enfance aux Batignolles et à Montmartre. Surnommé le peintre des humbles, il s’adonne à une peinture réaliste, d’abord colorée, puis de plus en plus terne. "Il y a de la boue dans son pinceau", écrit Emile Henriot.

Il croque les marginaux, les exclus, plus particulièrement les femmes et les enfants : les ouvrières au lavoir, l’enfant marchand de citrons, tous fatigués, écrasés, endormis.

Mais il fut également le peintre des petites danseuses, des figurantes, qui laissent s’écouler leur vie d’artiste dans l’intimité des loges où elles s’habillent.

Deux magnifiques tableaux :

1. "Grimaces et misères ou les saltimbanques", peint en 1888, en fait trois tableaux accolés : les enfants tristes, boudeurs, s’affichant sur la scène ; les clowns adultes et un peu poivrots ; les musiciens, vieux, épuisés, attendant la vie de leur vie de misère. C’est cette juxtaposition qui rend le tableau émouvant, donnant des trois âges de la vie la même impression d’inutilité, de lassitude sans possibilité d’évasion.

2. Ses "danseuses" sont belles d’innocence, de laisser aller, seules dans leur monde de rêve échoué, juvéniles et déjà vieilles de leur vision de la vie.

Vous pouvez encore voir la toile « Les saltimbanques » au Petit Palais. Elle est belle, émouvante et contraste avec les autres toiles qui l’entourent. Pelez était un vrai peintre, habité par un humanisme profond.

08:33 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, réalisme, xixème, académisme |  Imprimer

Imprimer

15/01/2013

Marchant sur la plage blanche des jours

Marchant sur la plage blanche des jours,

Nous laissons sur notre chemin incertain

Quelques galets entassés chaque année.

Amas de souvenirs, dans le sable des moments

Que le reflux des eaux éparpille peu à peu.

Mais chaque année à nouveau, inlassablement,

Après avoir échafaudé une pyramide de cailloux,

Nous nous penchons encore, la main ouverte,

Pour emplir nos poches d’espérances vieillissantes.

Dans la fontaine des sabliers,

Les grains de sable de nos instants s’accumulent

Jusqu’à former une figure parfaite, mais friable,

De souvenirs imperceptibles du sommet.

Parfois se forme une vague idée du cône supérieur,

Une vue en perspective de son opacité,

Mais nous ne pouvons évaluer la hauteur

Du volume des grains qui y reposent.

L’annonce d’une nouvelle année

Renoue l’espoir de leur multitude,

Comme si la source était intarissable.

07:02 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, littérature, poésie |  Imprimer

Imprimer