05/02/2012

Hier, j’ai volé dans les courants d’air

Hier, j’ai volé dans les courants d’air

Un froid glacial m’accompagnait

Et imposait une carapace de glaçons

Sur un cerveau aux caténaires neuronales

En alimentation discontinue

Pourtant je courais, l’esprit léger

Nu comme un ver, au figuré

Et cet air gelé pénétrait au cœur

De ma carapace, ouvrant la chair

Opérant son retournement

Reconstruisant l’être par soustraction

Et j’émergeais au soleil de Montmartre

Par ces escaliers contournant la fontaine

Réchauffant ce corps hérissé

Mais souriant gravement à l’éclat

D’acier d’un matin de grand froid

Tout paraissait lavé, propre, reluisant

Même les touristes emmitouflés

Regardaient ce Paris congelé

Je pris une photo d’une femme

Qui tenait à conserver cette heure

Au fond d’un appareil à images

Pour, rentrée chez elle, au Japon,

Qu’elle puisse rêver encore

A ce mont dominant la ville

Et veillant sur le sommeil

Elle me dit même merci en français

Avec un sourire emprunté

Je poursuivis ma course,

Passant entre les peintres

Dont les toiles gelées

Transfiguraient le silence

Je naviguais sur la place des Abbesses

Survolant les passants refroidis

Glissant sur les plaques de gel

D’un robinet mal fermé ou explosé

Me rattrapant au bras d’une égérie

Parisienne et déesse des sources

Avant de redescendre, apaisé

Vers les boulevards pétaradant

D’engins à moteur fumant

Patiemment alignés sur la chaussée

Comme pour une revue mécanique

Et fiévreuse d’un prince auréolé

J’arrive, je monte les escaliers

J’ouvre la porte épaisse et raide

Et me plonge dans la chaleur bouffante

Qui me monte à la tête

Et endort le cerveau, si gelé

Qu’il résonne comme le battant

D’une cloche de bronze campaniforme

Revigoré, apaisé, alangui, ravi

Je plonge dans l’extase d’une journée

Comme les autres, enchanteresse

07:38 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

04/02/2012

Le néo-impressionisme (exposition Henri Edmond Cross, au musée Marmottan Monet)

Le néo-impressionnisme est, comme son nom l’indique, issu du mouvement impressionniste qui entama la rupture avec la peinture académiste en mettant l’accent sur les impressions, le mouvement, l’image mentale que l’on se fait d’un paysage ou d’une personne plutôt que sur ce que l’œil voit. Le néo-impressionnisme va plus loin en modifiant la technique de peinture. Inspiré par les études sur la lumière de Chevreul et d’un groupe d’Américains, c’est Georges Seurat qui théorise cette technique dite pointilliste ou divisionniste qui consiste à juxtaposer des petits points de peinture en utilisant des couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) et des couleurs complémentaires (orange, violet, vert). Vu de loin, le tableau donne une luminosité que ne peut donner le mélange des couleurs avant de les étaler sur la toile. Ce mélange est opéré par l’œil dans la juxtaposition et l’opposition des couleurs entre elles. Il s’agissait, comme l’écrit Paul Signac de " s'assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur et de l'harmonie : par le mélange optique de pigments uniquement purs (toutes les teintes du prisme et tous leurs tons) ; par la séparation des divers éléments (couleur locale, couleur d'éclairage, leurs réactions) ; par l'équilibre de ces éléments et de leurs proportions (selon les lois du contraste, de la dégradation et de l'irradiation) ; par le choix d'une touche proportionnée à la dimension du tableau ". Pour George Seurat, « l’art, c’est l’harmonie. L'harmonie c'est l'analogie des contraires, l'analogie des semblables, de ton, de teinte, de ligne, considérés par la dominante et sous l'influence d'un éclairage en combinaisons gaies, calmes ou tristes. »

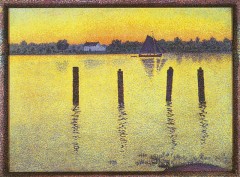

Regardons le tableau de Théo van Rysselberghe « L’Escaut en amont d’Anvers : un soir », peint en 1892. Ce qui saute aux yeux (et ce n’est pas le cas dans cette reproduction photographique qui ne rend pas du tout la luminosité du tableau réel) c’est la lumière jaune et chaude, teintée d’orange en fond de ciel. La construction du tableau est simple : vertical au premier plan où l’eau scintille dans le reflet des piquets et horizontal en fond où l’eau frétille et dans laquelle le voilier semble flotter. Le temps s’est arrêté. L’air est calme et pur, on ne sait, au regard, si le soleil se couche ou se lève. Un apaisement merveilleux devant des couleurs pures et lumineuses.

reproduction photographique qui ne rend pas du tout la luminosité du tableau réel) c’est la lumière jaune et chaude, teintée d’orange en fond de ciel. La construction du tableau est simple : vertical au premier plan où l’eau scintille dans le reflet des piquets et horizontal en fond où l’eau frétille et dans laquelle le voilier semble flotter. Le temps s’est arrêté. L’air est calme et pur, on ne sait, au regard, si le soleil se couche ou se lève. Un apaisement merveilleux devant des couleurs pures et lumineuses.

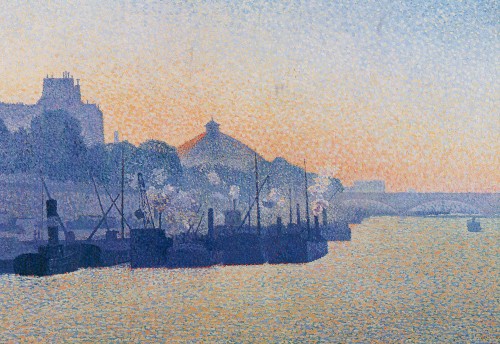

Regardons également « La Seine à Paris », un tableau d’Albert Dubois-Pillet, peint en 1888. On pense plus à des ombres qu’à un véritable dessin, comme une impression fugitive d’un Paris inconnu. Les péniches ne sont qu’évoquées, comme une masse noire qui ressort au premier plan. Et plus l’on va vers l’horizon, plus les couleurs se teintent de blanc, donnant ainsi une luminosité pâle, comme une brume mystérieuse et sacrée qui ferait de ce paysage un rêve extasié. Même le noir de l’amas de péniches est gris. Seules, les fumées des cheminées des bateaux sont vraiment blanches et montent vers le ciel comme de l’encens. Là aussi, quelle sérénité, quelle paix. Le temps suspend à nouveau son vol, l’esprit s’allège de ses souvenirs et contemple, libéré de tout souci, la grandeur d’un monde idéalisé par ces points côte à côte qui produisent sur l’œil cette ouverture vers plus qu’une impression, vers un sentiment d’adhésion immédiate et instinctive.

Oui, c’est vrai, je ne vous ai pas parlé d’Henri Edmond Cross, car ces deux tableaux devaient être évoqués avant de nous pencher sur Cross, de son vrai nom Delacroix (On comprend qu’il ait choisi un nom d’artiste différent). Nous y reviendront.

07:10 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

03/02/2012

La nature profonde de l’information (suite et fin)

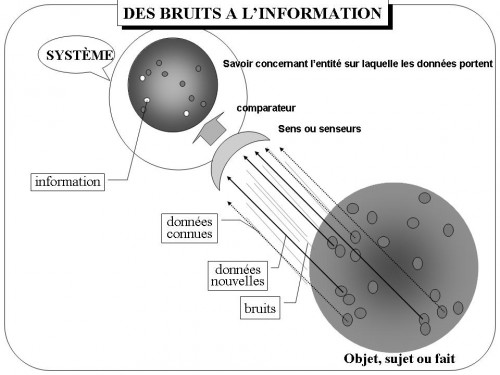

En élargissant le propos tenu avant-hier, tout élément, venant de l’extérieur d’un système (système vivant, mécanique ou autre) et permettant d’actualiser son état, constitue une information. Une information est constituée de données quantitatives et qualitatives, représentant une valeur en soi et une valeur ajoutée par le système en fonction de sa capacité à l’utiliser pour faire évoluer son état. Des données ne deviennent en effet information que lorsqu’elles permettent l’avènement d’un nouvel état du système, traduisant un savoir supplémentaire ou engendrant une nouvelle action. La valeur globale dépend de l’importance et de la rareté des données apportées pour faire évoluer l’état existant.

Une information qui n’apporte rien n’est qu’une donnée sans valeur ajoutée. L’information implique donc un système receveur qui, en fonction de son état, transforme une ou des données en information. Elle instaure un processus de saisie, d’identification-comparaison à un état et de compréhension de son apport pour modifier cet état. L’information constitue donc une valeur potentielle dont la pleine efficience dépend de la capacité à en faire usage.

Pour être plus explicite, disons qu’une information est une valeur résultant :

. des données quantitatives et qualitatives disponibles sur la forme (in-forme) de l’objet, du sujet ou du fait observé : quels sont les matériaux observables susceptibles de mettre en action un processus informationnel ?

. de la capacité du système receveur à recueillir ces données, c’est-à-dire des possibilités de son récepteur (sens et senseurs) : fonction perceptive ;

. de l’état de savoir du système receveur sur la forme observée : fonction mémorielle ;

. de sa capacité à donner la même forme aux données reçues et à son savoir (identification des données à une forme connue ou reconnaissance des signes ou symboles utilisés) : fonction symbolique ;

. de sa capacité à comparer les données et le savoir : fonction logicielle de computation par association et séparation ;

. de sa capacité à intégrer les nouvelles données disponibles dans le savoir pour l’enrichir : fonction logicielle de cogitation redéfinissant le sens du savoir sur l’objet, le sujet ou l’événement observé.

La valeur de l’information est d’autant plus importante que la « forme » observée possède une plus grande réalité et que la « forme mémorisée » s’est enrichie de cette réalité. Ainsi l’information donne forme à l’objet, au sujet ou au phénomène observé, mais transforme également le système receveur (sujet ou objet) par modification du sens. Ces deux opérations sont nécessaires pour qu’il y ait véritablement information et non simple perception de données.

07:04 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, psychologie, information |  Imprimer

Imprimer

02/02/2012

Mortellement

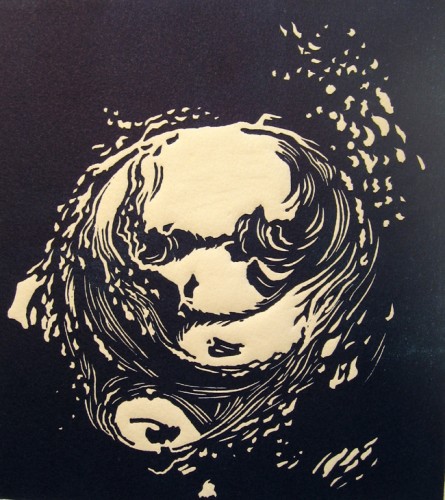

Linogravure réalisée il y a quelques années :

La mort avait revêtu son uniforme

Un nécessaire de plongée sous-marine

Elle pointait sur moi son harpon

Et semblait me dire, hautaine :

" Qu’as-tu à regarder mes pieds

Ils sont chaussés de caoutchouc

Et battent la mesure du temps

Lorsqu’ils arrêteront leurs frétillements

J’appuierai d’un doigt ferme

Sur le basculement de la détente

Et te porterai le coup fatal

Alors ta tête s’en ira au gré des flots

Mangée par les mollusques

Elle dérivera jusqu’à ce que plus rien

N’erre sur sa surface lisse

Elle tombera au fond des mers

Puis s’effritera en mille poussières "

Chaque jour je regarde partir

Ces souvenirs chers de ma mémoire

Pour ne plus contempler

Que l’obscure froideur d’une eau mouvementée

Et ne reste que cette gravure

Elaborée un jour de grand froid

Parce que j’avais rêvé

A d’autres vies, à d’autres destinées

Et cependant, dans l’obscurité

Cette tête veille sur le monde

Et me dit : " Le souffle instinctif

De la vie est en toi

Comme un mouvement rassurant

Ressenti fiévreusement au lieu

Où le moi devient le toi, le vous, le tout "

07:10 Publié dans 25. Création gravures, 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, gravure, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

01/02/2012

L'appréhension de la réalité (suite)

Comment appréhende-t-on la réalité ?

Ce sont nos sens ou des senseurs, qui nous permettent d’appréhender la réalité. Ceux-ci captent ce que les scientifiques appellent des « bruits », brouillard de sons, de formes, d’images, de goûts, etc. Parmi ces bruits se trouvent des « données » utilisables pour notre appréhension de la réalité. Ces données peuvent être déjà connues ou bien nouvelles. Les sens et senseurs ne font qu’une sélection approximative entre ces trois éléments.

Il est généralement nécessaire de trier les bruits des données, puis d’opérer une comparaison entre les données connues et celles reçues. Les données connues sont stockées dans un ensemble contenant le savoir et les expériences accumulés. C’est cette comparaison qui permet l’appréhension de la réalité. Toute donnée nouvelle permet d’actualiser notre connaissance de la réalité en suivant un processus d’identification, de triage, de comparaison et d’assimilation. Elle constitue alors ce que l’on appelle une information.

L’information manifeste donc la réalité, c’est-à-dire les êtres, les choses et les événements. Elle met en évidence la réalité en l’actualisant sans cesse. La connaissance (co-naissance : naître avec) représente un savoir (avoir présent à l’esprit) actualisé par l’information. Sans cette connaissance, le monde n’existe pas dans la conscience. Une des caractéristiques de la vie est la capacité d’acquérir de l’information pour la transformer en connaissance.

06:08 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, psychologie, information |  Imprimer

Imprimer

31/01/2012

L'appréhension de la réalité

Le mot « réalité » désigne, dans le langage courant, ce qui existe effectivement. Pour chacun d’entre nous, le réel est le contenu même de notre expérience. Ce réel peut être objet, sujet ou événement. La réalité, c’est l’ensemble des choses et des êtres qui sont et l’ensemble des faits en rapport avec ces choses et ces êtres. Un objet, un sujet et un événement sont des faits. Les pensées ne sont pas des faits, car elles n’existent qu’en nous et ne sont pas perceptibles par les sens. Mais une pensée exprimée est aussi un fait. La parole, l’écrit, l’attitude, tout moyen d’exprimer nos pensées sont des faits et constituent une partie de la réalité.

La notion de réalité est liée à l’actuel. Cependant le passé aussi a été réel. Il a existé et on le connaît à travers les preuves de cette existence. C’est la présence de traces et d’objets ayant existé à un moment dans le temps qui nous permet de dire que telle chose ou tel être ou tel événement ont existé et de les décrire par extrapolation.

La réalité en soi est indicible et inconnaissable. Aussi lorsque l’on évoque la réalité, on se place délibérément dans ce qu’Husserl appelle la science naturelle et l’attitude d’esprit naturelle, auxquelles il oppose la science et l’attitude d’esprit philosophique.

Dans l’attitude d’esprit naturelle, nous sommes tournés, par l’intuition et par la pensée, vers les choses qui, dans chaque cas, nous sont données. Qu’elles le soient, cela va pour nous de soi, même si elles le sont de diverses manières et avec de divers modes d’être, selon la source et le niveau de connaissance. (…)

A ce monde se rapportent nos jugements. Nous énonçons des propositions, en partie singulières, en partie générales, sur les choses, sur leurs relations, sur leurs transformations, sur les dépendances et les lois fonctionnelles de ces transformations. Nous exprimons ce que nous offre notre expérience directe.

(Edmund Husserl, L’idée de la phénoménologie, Paris, PUF, 1970, p. 37.)

Nous n’appréhendons donc la réalité, dans l’attitude d’esprit naturelle qui est celle de l’homme d’action politique, économique, militaire, qu’à travers un processus complexe intégrant les notions d’information et de communication qui nous amènent à sa connaissance toujours partielle. La réalité est ainsi une construction du mental, un savoir accumulé par l’expérience, qu’on réactualise en permanence en fonction d’informations nouvelles.

(Suite demain : Comment appréhende-t-on la réalité ?)

06:57 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

30/01/2012

Muriel ou le temps d’un retour, film d’Alain Resnais (1963)

Les deux titres du film, Muriel ou le temps d’un retour, sont les deux thèmes principaux du film : Muriel, un personnage qui n’existe pas et qui traduit l’incompréhension des êtres dans leurs rapports entre eux ; le temps à qui chaque être donne une signification personnelle.

L’histoire d’abord : « Hélène Aughain souhaite changer son existence normée en revoyant celui qui fut le grand amour de son adolescence. Séparés par la guerre, Hélène et Alphonse se retrouvent à Boulogne. Ce dernier est un faible qui aime plaire, ayant exercé tous les métiers, il accepte cette rencontre sans enthousiasme. Alphonse arrive avec sa maîtresse Françoise qu’il présente comme sa nièce. Hélène a pour amant de Smoke, un chef d’entreprise. Elle vit également avec Bernard, son beau-fils, qui, traumatisé par la guerre d’Algérie, s’enferme dans le souvenir pathétique de Muriel. Celui-ci retrouve un semblant de bonheur aux côtés de son amie Marie-Do. » (Muriel, par Gilles Visy, Université de Limoges).

Alain Resnais traite le temps sur trois plans, et, en premier, le temps perceptible dans sa réalité psychologique, ce temps infini, insupportable à chacun et pour tant si court quand, dans un silence parfait, Bernard croque des chips dont le bruit rempli l’espace temporel. En second, le temps émotionnel, cette perception accrue de chaque objet par l’attente et l’angoisse d’Hélène, qui montre mieux que l’expression d’un visage qui peut rester serein, l’émotion de l’attente. En troisième, le temps réel qui, insaisissable, n’en existe pas moins et rythme les événements dans sa cadence incontrôlable : le soir de l’arrivée des visiteurs, Hélène et Alphonse parlent de leur amour et vont peut-être arriver à démêler leurs sentiments. Mais inexorablement, le temps se resserre sur leur conversation quand on voit Roland prendre l’ascenseur, monter, puis sonner à la porte, empêchant ainsi de clore l’explication. De même dans ce dialogue dans un café des habitants de Boulogne qui n’arrivent plus à situer l’emplacement exact de leur ancienne maison sur le nouveau tracé des rues.

La construction du film, d’une rigueur et d’une adresse incomparable, est celle du temps réel qui s’écroule, mais son originalité est de nous le montrer dans l’espace, en plusieurs endroits à la fois, et avec des accélérations ou des ralentissements de l’image en fonction de l’émotion des personnages. Elle est comparable à un faisceau convergent de plusieurs lignes en un point qui sera le centre du film et de l’action et qui divergent ensuite. Pendant la première partie du film, en dehors des personnages principaux, les autres sont évoqués brièvement et l’image parait incompréhensible alors qu’elle montre la situation dans l’espace de chacun d’eux à mesure que le temps s’écoule. C’est ainsi qu’apparaît Ernest adossé à la porte d’un café, Claudie qui remonte vers le casino avec Hélène après le coup de fil de celle-ci, puis qu’Alphonse interroge dans son salon de coiffure à nouveau Ernest interrogeant le patron d’un café à son comptoir. De même Alain Resnais, dans cette première partie, situe l’espace dans lequel évoluent les personnages par une précipitation d’images au moment où Hélène ramène ses invités chez elle, images qui paraissent incompréhensibles et qui ont toutes un rapport avec l’histoire : la gare, la voie ferrée vers Paris, le HLM qui risque de s’écrouler et don parlera Roland, l’entrée de l’atelier de Bernard. Le faisceau du drame se resserre alors quand tous les personnages apparaissent et cet instant est indiqué par l’image de la serveuse du café à qui une dame demande où se trouve le centre et qui répond : « Ben, vous y êtes ! », mais déjà certaines images font pressentir l’ouverture du faisceau comme par exemple l’apparition d’une voiture distribuant des tracts sur lesquels est écrit « l’avenir est à nous ». Lorsque tous les personnages sont rassemblés dans le même temps en un même lieu (l’appartement d’Hélène), le magnétophone déclenche le drame introduit par les révélations d’Ernest. Après le drame, celui de Bernard qui tue Robert, les personnages vont s’écarter à nouveau dans le temps et dans l’espace : fuite d’Alphonse vers la Belgique, départ de Bernard, départ de Claudie, et, les dernières images, avec l’arrivée d’un personnage dont on avait beaucoup entendu parler, mais jamais vu, Simone, la femme d’Alphonse, referme le cercle du thème sur l’appartement vide.

L’autre thème, incéré parfaitement dans le premier et rehaussé justement par le défilement des images qui donne au spectateur le même sentiment d’incompréhension que celui des personnages dans leurs rapports entre eux (cette incompréhension va peut-être s’effacer au centre du film comme l’annonce l’images d’un couple à la gare qui s’interroge : « Crois-tu qu’on arrivera à les convaincre ? ») est celui de la solitude de la conscience humaine. Chacun des personnages ne vit que pour soi et en fonction de son souvenir et ce souvenir qui n’est en fait qu’un mensonge pour les autres, devient une réalité intérieure à chacun : Muriel est devenue pour Bernard une sorte de mythe à l’existence duquel croît Hélène puisqu’elle demande à Bernard de ses nouvelles, et Bernard répond : « Elle est malade en ce moment », puis, « Non, elle n’est pas malade », mettant ainsi en valeur sa propre contradiction et ce mythe de Muriel se cristallise dans les yeux qu’il a sans doute dû regarder avec attention pendant qu’elle était torturée (deux fois dans le film, on le voit dire à Marie-Do : « ne ferme pas les yeux », et Robert, dans sa conversation, lui parle aussi de Muriel). Alphonse est un grand enfant et s’est inventé une histoire passée, ses quinze ans d’Algérie, alors qu’il a vécu à Paris. Il brode sur cette existence un amour emprunté à Ernest, jusqu’à dire à Hélène qu’il lui avait écris, ce qui fut fait en réalité par Ernest. Les dialogues eux-mêmes font partager cette incompréhension : « Pourquoi me regardez-vous ainsi », dit Alphonse à Hélène. Et, plus loin : « Je vous en veux, Hélène. Pourquoi tous ces souvenirs »… « Déjà une heure ». Cette incompréhension est symbolisée par l’image du vieux fou sur la falaise : « Trouvez-moi un mari… un mari pour ma chèvre ». Mais c’est une incompréhension de l’instant qui s’élargit avec l’éloignement du temps et de l’espace, ce qu’a compris Bernard quand il quitte Hélène en lui disant : « On s’aimera mieux séparés ». Le temps d’un retour est bien le retour au passé des personnages, mais le passé va se matérialiser dans le présent en un défoulement des sentiments : l’amour d’Hélène, Muriel pour Bernard, le déjà de la chanson d’Ernest.

07:14 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma |  Imprimer

Imprimer