15/04/2012

Comment cesser de voir

Comment cesser de voir à travers l’écran des eaux

Dans l’arbre effeuillé, l’enfant malhabile, l’oiseau grelottant

La forme de tes mains aux caresses apaisantes

Comment cesser de voir quand l’âme se dénude

Ce qui rend l’air léger et d’autres fois plus lourd

Ce qui fait au soleil une robe de deuil

Ou à l’horizon une ceinture d’argent

Un regard encore et l’enfant joue

Une pensée peut-être pour réchauffer l’oiseau

Un geste de la main pour pouvoir sourire

Est-il possible de perdre cette joie enivrante

D’ignorer à nouveau l’intuition de ton existence

Qui se décuple au-delà de ta présence passive

Jusqu’à éclairer le paysage de mon écriture

07:50 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

14/04/2012

La cité universitaire, à Paris

Un après-midi à la cité universitaire est comme un air de jeunesse intemporel, une plongée dans un monde cosmopolite que le printemps fait sortir de ses chambres et se rependre sur les pelouses, se donnant à de nombreuses activités physiques comme le ballon, à la main ou au pied, mais aussi plus insolites, des batailles collectives à grands coups d’épée aux lames de caoutchouc, orchestrées par une arbitre autoritaire.

Drôle d’idée que de vouloir se promener dans un tel lieu ! Mais les maisons vues de la

Abandonnant ce morceau de la perfide Albion, vous arrivez devant un bâtiment qui semble allemand, mais c’est la maison du Canada. Il est pratique et la vie y semble agréable, mais on ne peut dire qu’il est beau. Cependant si vous faites le tour, l’autre façade est malgré tout bien équilibrée.

Plus loin la fondation Argentine, imposante, disposant d’un parterre qui lui donne un air de propriété privée dans une petite ville de province.

Puis après la maison internationale, centre de la cité, le long d’une avenue campagnarde, on croise le collège franco-britannique qui n’est pas aussi gentry que la fondation Deutsche de la Meurthe, mais qui est malgré tout imposante et d’un style

Le Colegio de España est une institution rattachée au Gouvernement espagnol qui ouvrit ses portes en 1935. En mai 68, le collège fut occupé, ce qui permit au gouvernement de Franco de le fermer. Il ne fut rouvert qu’en1987. Il a une certaine classe en raison de ses quatre tours entourant le bâtiment qui lui donnent un air de majesté insolite.

La maison du Japon a été créée en 1927 et est entourée de très petits jardins à la japonaise, une butte avec un cerisier en fleur et quelques rochers et devant les baies une eau stagnante et un peu sale entourée de quelques arbustes taillés zen et de galets veillant sur ce paradis.

La maison des étudiants suédois est également assez remarquable, évoquant un manoir du XVIIIe siècle, auxquels certains éléments comme les fenêtres aux volets bleus placées à la mode suédoise donnent une touche « nordique ».

Certes, je n’ai pas nommé tous les bâtiments, mais on ne peut s’intéresser à tous, d’autant que certains ne sont en rien topiques.

Alors pour finir une petite promenade au-delà des maisons, sur le campus ouvert et herbeux aux vues sur l’église de Montrouge. Quel farniente empli de discussion, de sieste et de piquenique ! Belle journée en un lieu parisien décalé, mais sympathique.

08:10 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photo, europe, nature |  Imprimer

Imprimer

13/04/2012

Deuxième méditation sur la beauté, de François Cheng

François Cheng pose la question importante : « L’univers n’est pas obligé d’être beau, mais il est beau ; cela signifierait-il quelque chose pour nous ? »

Oui, l’univers et les êtres qui l’habitent sont beaux. Alors se pose la question suivante : « Cette beauté naturelle que nous observons, est-elle une qualité originelle, intrinsèque à l’univers qui se fait, ou résulte-t-elle d’un hasard, d’un accident ? »

Ne cherchons pas à trancher entre la thèse du hasard et de la nécessité et une thèse plus inspirante. Observons simplement que notre sens du sacré ne vient pas seulement du vrai, mais également du beau, c’est-à-dire de quelque chose qui frappe par son énigmatique splendeur, qui éblouit et subjugue. L’univers est plus qu’une donnée, il se révèle un don invitant à la reconnaissance et la célébration.

La beauté est quelque chose de virtuellement là, depuis toujours là, un désir qui jaillit de l’intérieur des êtres ou de l’Etre, telle une fontaine inépuisable qui, plus que figure anonyme et isolée, se manifeste comme présence rayonnante et reliante, laquelle incite à l’acquiescement, à l’interaction, à la transfiguration.

La beauté appelle à une autre vie que l’on peut vivre pleinement dès ici-bas. Consacrons du temps à côtoyer la beauté, quelle qu’elle soit. Laissons-nous nous emplir de beauté, cela nous aidera à vivre sans pour autant nous voiler la face devant le malheur.

07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, méditation, sagesse, accomplissement |  Imprimer

Imprimer

12/04/2012

Le fait du prince, roman d’Amélie Nothomb

Panne informatique hier, plus rien sur la machine. Quelle engeance ! Mais dans le même temps, cela a du bon, car je prends du recul. Mais le recul est-il une preuve de sagesse ? Alors entre recul et réponse d'urgence, agissons du mieux possible !

Si un invité meurt inopinément chez vous, ne prévenez pas la police. Appelez un taxi et dites-lui de vous conduire à l’hôpital avec cet ami qui a un malaise. Le décès sera constaté en arrivant aux urgences et pourrez assurer, témoin à l’appui, que l’individu a trépassé en chemin. Moyennant quoi, on vous fichera la paix.

Amélie Nothomb a le don en un paragraphe au début de chacun de ses livres de dresser l’identité de celui-ci. Là, il s’agit de la prise de personnalité de quelqu’un qui est venu mourir chez le narrateur. Il passe ainsi de Monsieur Baptiste Bordave à Monsieur Olaf Sildur et il va progressivement s’installer chez lui où loge déjà une jeune femme. Et l’histoire conte cette prise de possession jusqu’au moment où Sigrid, c’est le nom de la jeune femme, comprend et participe à cette prise de possession, elle devient la femme de Bordave-Sildur.

Le livre se finit ainsi :

Certains matins d’hiver, Sigrid me demandait de la conduire jusqu’au cercle polaire. Il fallait rouler plus d’un jour et traverser la frontière norvégienne jusqu’à la côte. Parfois la mer avait gelé, les îles n’étaient plus des îles, on les gagnait à pied sec.

Sigrid contemplait interminablement la blancheur et je croyais savoir à quoi elle pensait. Pour moi, ce blanc était celui de la page vierge que j’avais conquise.

Comme il s’agit d’une romancière d’un certain renom, on entame le livre avec appétit, puis l’on poursuit en se disant que cela va démarrer, jusqu’à ce que l’on arrive au trois quart du roman, alors on plonge vers la fin, sans grand espoir d’un meilleur que ce que nous avons déjà lu. Du début à la fin, on erre dans un désert inhumain de rencontre d’êtres humains qui se jouent une comédie sans intérêt. Quel ennui et quelle perte de temps. Certes, l’auteur est toujours aussi diserte dans ses dialogues, parfois pince sans rire, mais beaucoup plus rarement que dans ses livres concernant sa jeunesse. En conclusion, le livre pourrait se résumer à leur première rencontre :

– Elle but d’un trait. Quand elle eut fini sa flûte, je crus que ses yeux avaient doublé de volume.

– Le champagne est si froid que les bulles ont durci, dit-elle. On a l’impression de boire de la poussière de diamants.

Malheureusement, ce n’est que de la poussière et non de véritables diamants !

14:15 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, nothomb |  Imprimer

Imprimer

10/04/2012

Savoir et connaissance

Introduire une distinction entre savoir et connaissance n’est pas fortuit. Les progrès accomplis dans les sciences cognitives et les outils d’appréhension du réel imposent une meilleure définition des étapes situées entre l’information et la décision.

Le savoir découle naturellement de l’appris, c’est-à-dire de l’accumulation d’informations dans la mémoire individuelle ou collective. Il représente la faculté de conserver et de faire revenir à la pensée des informations acquises par l’apprentissage ou par l’expérience vécue. Le savoir est donc un capital que l’on enrichit plus ou moins selon notre faculté à utiliser et à solliciter notre mémoire. Ces informations sont particulièrement variées : savoir de la société appris par l’enseignement, savoir-faire acquis par expérience, savoir raisonner grâce à l’apprentissage de méthodes, savoir penser par l’utilisation des autres savoirs.

Le savoir produit une grille générale d’interprétation du monde (pattern), synthèse des savoirs à un moment donné. Cette interprétation est particulièrement utile pour agir en réaction face à un événement. Elle permet d’éviter une prise de décision trop longue et difficile. Elle permet également de conduire des tâches sans mobiliser l’ensemble des ressources de l’intelligence et surtout sans que l’on soit obligé de conduire le processus décisionnel dans son ensemble. Cependant cette grille d’interprétation est figée. Elle n’évolue qu’en fonction des expériences nouvelles qui nécessitent de mettre en œuvre un stade plus élevé de la cognition : la connaissance.

Le concept de connaissance se situe au-delà du savoir. Connaître (co-naître) signifie « naître avec », c’est-à-dire dépasser le savoir intellectuel ou le savoir-faire pour entrer en connaissance (faire connaissance et non avoir des idées sur). Le but de la connaissance est la compréhension. On peut en effet tout savoir sur une chose, mais ne pas la comprendre. La connaissance est donc liée à un contexte, un lieu, un moment. Lorsque ce contexte évolue, la connaissance que l’on en a, si elle n’évolue pas elle-même, devient un nouveau savoir. La compréhension est perdue. La connaissance est donc le produit de l’interaction permanente et volontairement active entre le contexte et le savoir que l’on possède. Elle est compréhension par actualisation permanente et en temps réel des situations et des actions. Elle s’effectue par les représentations qui créent un pont entre savoir et connaissance.

Rappelons que les anglo-saxons distinguent bien les deux termes, même si le mot knowledge désigne en même temps savoir et connaissance. Le mot understanding, qui signifie littéralement entendement, intelligence, compréhension, est en effet utilisé lorsqu’il faut différencier la fonction de savoir (l’acquis) de la fonction de connaissance au sens de compréhension.

07:31 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, philosophie |  Imprimer

Imprimer

09/04/2012

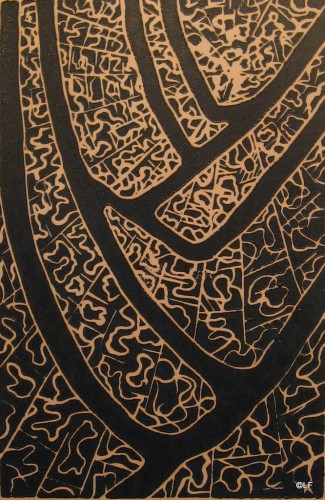

Emergence

Surgissant du fond des âges et de l'univers, les premiers indices d'organisation, car l'organisation c'est relier.

On n'en devine pas l'importance, on ne fait que constater cette apparition d'une structure différente, motivée par une intention propre, bien qu'encore ignorante de son propre développement.

(linogravure exécutée il y a déjà pas mal de temps!)

05:47 Publié dans 25. Création gravures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art pictural, fravure, dessin, peinture, abstrait |  Imprimer

Imprimer