16/01/2011

La musique grecque antique

Suite des réflexions sur la musique sacrée (catégorie musique) :

La musique ne commence pas avec la Grèce, mais les Grecs furent les premiers à s'intéresser aux éléments de théorie qui permirent le développement d'une vision philosophique et physique de la musique et des premières notations facilitant la mémorisation de la forme musicale chantée ou jouée. Musique sacrée certes, mais pas au même sens que nous l'entendons de nos jours. La musique était le ciment de la société grecque au même titre que le théâtre. Aussi importante que la philosophie dans l'éducation grecque, la musique était considérée comme la "mère de tous les arts".

Plongeons nous donc dans les origines de la musique !

A écouter :

11:17 Publié dans 52. Théorie de la musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, théorie, chant, sacré, grèce antique |  Imprimer

Imprimer

15/01/2011

Mante religieuse

On l'appelle « religieuse » en raison de ses pattes antérieures qu’elle replie comme pour prier. C’est une apparence trompeuse. Elle est en réalité à l’affût. Ces « pattes ravisseuses » peuvent se déplier en une fraction de seconde pour s’abattre sur la malheureuse victime. Le crochet qui les prolonge se plante comme un harpon dans le corps de la proie.

Cet insecte incarne la terreur des victimes face aux bourreaux, d'autant plus que la femelle a parfois la mauvaise habitude de dévorer le mâle après ou pendant l’accouplement.

Mante de fer ou manque de père, que choisir ?

08:48 Publié dans 26. Créations sculptures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sculpture, création, peur |  Imprimer

Imprimer

14/01/2011

Les pieds à l'horizon

Les pieds à l’horizon, le corps au zénith

Tes genoux formaient le globe de ma terre

Où je reposais naufragé d’un océan indifférent

Je levais le regard à l’ombre de tes étoiles bleues

Deux étoiles qui dansaient à l’innocence du feu

Recréant d’elles-mêmes la chaleur d’autres planètes

Une terre à l’envers du creux de mon cou

Ma joue abritait parfois l’ombre de ta main

Bien qu’elle soit petite. Mais l’ombre s’agrandit

À l’angle du souvenir. Je ne peux plus chercher

Dans l’arrondi de ma paume la mémoire

Des formes de la tienne. Aurait-elle déjà oublié

De quelle étrange sensation elle se revêtait.

Tu fermes les yeux comme un rideau de théâtre

Entracte ou fin ? J’attends les acclamations pour savoir

Un rideau noir, avec des franges recourbées

Noir comme le vent ou de la fumée

Un rideau noir, l’auteur s’y cache

A quoi sert sa ligne bleue

Doublée pour les ivrognes ou le borgne ?

Après l’entracte, la pièce commence

Elle est toujours différente, pourtant les entractes se succèdent

L’acteur n’a pas fini de signer les autographes

Alors tu biographes jusqu’au jour du mot fin

02:03 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

13/01/2011

La pileuse

Que faire de tous les morceaux de fer inutilisés dans une maison ? Faites-en des sculptures. Selon votre imagination elles prendront forme, puis deviendront des objets familiers apportant un peu de poésie dans le quotidien.

La pileuse regarde au loin, rêvant vers le fleuve, tout en travaillant nonchalamment.

07:51 Publié dans 26. Créations sculptures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sculpture, art |  Imprimer

Imprimer

12/01/2011

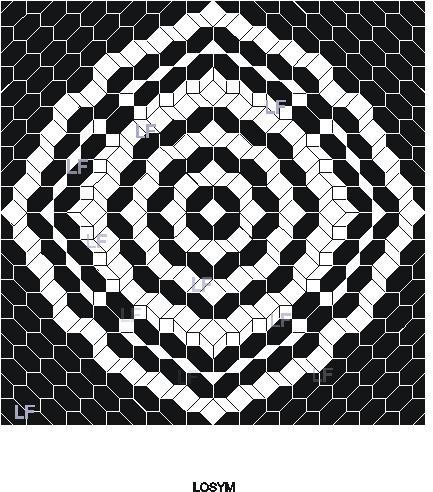

Yantra

Un yantra (mot sanskrit qui veut dire « instrument de maîtrise ») est une figure géométrique tracée matériellement ou mentalement pour dompter le mental et maîtriser les forces cosmiques. De tradition indienne, tant hindoue que bouddhique, c'est un support de méditation qui révèle les concepts et aspects du monde et permet d'accéder à l'unité.

Au delà du dessin immédiat se cache de multiples formes ou aspects géométriques différents qui donnent des visions particulières de l'image générale. L'esprit contemple et laisse surgir en lui un monde déconcertant, mais ordonné.

07:34 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, peinture, mandala |  Imprimer

Imprimer

11/01/2011

Silence, voilà la nuit sur la ville

Silence, voilà la nuit sur la ville

Un passant cherche la chaleur de l’obscurité

Autour du halo glacial des réverbères

Il va d’un pas rapide et étriqué

On ne voit déjà plus son chapeau

Mais on l’entendra longtemps

Si la fenêtre reste entrebâillée

Silence sonore des résonnances

D’une ville prête à nous échapper

Où l’on n’a plus sa part de vie

Parce qu’elle est au monde de la nuit

Mais si cette ville n’est plus la nôtre

Que ne découvre-t-on pas en elle

Chaque bruit prend la consistance

Du rêve étrange de la connaissance

14:25 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, poésie, littérature, nuit |  Imprimer

Imprimer

10/01/2011

Le but à atteindre : l'harmonie

(suite de la note du 9 janvier)

L’esprit de l’équitation française s’exprime à travers ce qui n’est d’abord qu’un sentiment fugitif, qui peu à peu devient une expérience renouvelée et que l’on pourrait nommer l’harmonie. Celle-ci constitue le but à atteindre.

Cette harmonie est une sensation, une émotion, un sentiment privilégié et fugitif qui donne au cavalier l’état de grâce qui transforme sa pratique de l’équitation en art. Elle conduit le cavalier à sans cesse se dépasser pour la retrouver. Elle n’est pas réservée aux seuls grands maîtres du dressage et constitue ce qui permet aux champions de l’équitation sportive de remporter la victoire malgré les pressions qui s’exercent sur eux pendant l’épreuve.

Elle est palpable non seulement pour le cavalier, mais pour ceux qui partagent et communient à ces moments : connaisseurs, mais aussi spectateurs, même non initiés.

Pour le spectateur, l’harmonie n’est pas directement perceptible. Celui-ci n’éprouve qu’un sentiment de perfection et de facilité face au couple accompli du cheval et du cavalier évoluant sous ses yeux. Ce sentiment l’amène ensuite trop souvent à critiquer ceux qui n’arrivent pas à cet état de grâce, sans qu’il comprenne la longue quête du cavalier pour arriver à cet accomplissement. Ainsi l’harmonie s’exprime d’abord par l’impression d’aisance et de communion, donc de rapports naturels et faciles à obtenir.

Pour le cavalier, l’harmonie est le but à atteindre. Cette harmonie est l’aboutissement d’une ascèse, la réalisation dans l’instant d’années de travail et de pratique. Elle est au delà de la technique ; elle l’utilise, mais la dépasse.

« Le sens de toute pratique n’est pas la performance parfaite en elle-même, mais ce qui advient à l’homme qui l’exécute. Naturellement cette performance reste le but, mais elle prend sa signification dans l’homme qui l’accomplit. La purification et la transformation de l’homme se réalise par un effort juste vers la technique parfaite. Le sens de celle-ci est cependant tout autre que si l’importance se concentrait uniquement sur l’exécution elle-même. Pratiqué dans l’attitude juste, comme un moyen de progresser sur la voie, l’exercice modifie l’homme. Réciproquement, sa transformation intérieure devient la condition, non seulement nécessaire mais suffisante, de la plus haute perfection technique. Un talent est toujours la marque d’un entraînement. Mais dans l’art supérieur, la technique est devenue le fruit d’un exercice par lequel le talent lui-même exprime la métamorphose par l’Être. »

Graf Dürkheim, Le zen et nous

C’est l’atteinte de cette harmonie qui transforme la science des techniques équestres en art. Au delà de la technique acquise et pratiquée va se révéler à un moment donné un état de grâce entre le cavalier et son cheval qui, en toute lucidité de la part de l’un et de l’autre, va permettre au couple d’exister, de se révéler, d’être dans sa pleine existence. Cet instant d’harmonie totale non seulement permet la victoire en compétition, mais enrichit le cavalier et le spectateur parce qu’il dévoile la grandeur et la beauté de la vie. C’est un accomplissement intérieur qui fait prendre conscience des liens et des énergies existant entre l’homme et le cheval, entre le couple et le monde dans lequel il évolue. La technique devient art parce qu’elle fait naître la transparence à la transcendance et parce que celle-ci se manifeste visiblement.

« L’harmonie des formes doit reposer sur le principe du contact efficace de l’âme humaine. Ce principe a reçu le nom de principe de la nécessité intérieure.

Est beau ce qui procède d’une nécessité intérieure de l’âme. Est beau ce qui est beau intérieurement.

Kandinsky, Du spirituel dans l’art

L’harmonie se manifeste par la beauté, beauté au delà des normes académiques, faite de la perception du mystère du monde et de la vie et de la part de l’homme dans le dévoilement de cette beauté. Elle donne un sens profondément humain à ce qui peut ne sembler qu’un loisir, qu’un sport, qu’un moyen de jouir de sa vie ou de la mettre en valeur.

« Un jour un saint s’arrêta chez nous. Ma mère l’aperçut dans la cour, faisant des culbutes pour amuser les enfants.

- Oh! me dit-elle, c’est vraiment un saint : tu peux, mon fils, aller vers lui.

Il mit la main sur mon épaule et me dit:

- Mon petit, qu’est-ce que tu comptes faire?

- Je ne sais pas. Que voulez-vous que je fasse?

- Non, dis ce que tu veux faire.

- Oh, j’aime jouer.

- Alors, veux-tu jouer avec le Seigneur?

Je ne sus que répondre. Il ajouta:

- Vois-tu, si tu pouvais jouer avec le Seigneur, ce serait la chose la plus énorme qu’on n’eut jamais faite. Tout le monde le prend tellement au sérieux qu’on le rend mortellement ennuyeux... Joue avec Dieu, mon fils. Il est le suprême compagnon de jeu. »

Gopal Mukerji

« La beauté est une chose difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi. Il faut attendre ses heures, l’épier, la presser et l’enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. La Forme est un Protée bien plus insaisissable et plus fertile en replis que le Protée de la fable. Ce n’est qu’après de longs combats qu’on peut la contraindre à se montrer sous son véritable aspect. Vous autres, vous vous contentez de la première apparence qu’elle vous livre, ou tout au plus de la seconde ou de la troisième; ce n’est pas ainsi qu’agissent les victorieux.

Balzac, Le chef d’oeuvre inconnu

06:13 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : équitation, sports équestres, cheval, harmonie, esprit |  Imprimer

Imprimer