09/01/2011

L'esprit de l'équitation française

(suite de la note 08/01/2011)

En appliquant à l’équitation française ce processus, il faut avant tout se poser la question de l’esprit de cette équitation. Est-elle réellement différente des autres, constitue-t-elle réellement une école distincte, même si celle-ci n’a jamais été caractérisée et exprimée clairement par ceux qui s’en réclament?

A cette question, il semble bien que l’on puisse répondre oui. L’équitation française se caractérise avant tout par la recherche du développement des qualités et aptitudes naturelles du cheval. Alors, à travers l’accomplissement le plus parfait de sa monture, le cavalier s’accomplit lui-même.

L’équitation française est donc l’expression d’une philosophie de la vie et non uniquement une pratique différente de celle des autres pays. Fort heureusement et sans doute parce que les grands cavaliers n’étaient pas tous des hommes de pensée, l’art équestre français n’est pas tombé dans l’abus de rationalité propre à notre système de pensée. Il a conservé la pureté de l’union des sens, des sentiments et de l’intellect et n’érige pas en système des techniques, même s’il en privilégie certaines.

Cette philosophie découle de la tradition proprement française résultant d’une fusion harmonieuse entre l’héritage du christianisme du premier millénaire et la découverte ou redécouverte de l’humanisme. Elle représente une certaine idée de l’homme, de son accomplissement à travers les rapports qu’il peut avoir avec les autres et le monde. Elle précède la tendance occidentale apparue au siècle des lumières où l’homme cherche à s’imposer au monde. Elle consacre une vision plus large de l’accomplissement comme une harmonie entre l’homme, le monde et Dieu. Elle est souffle, mouvement et vie et s’exprime à travers la beauté naturelle. Un bon exemple de cette philosophie peut être donné par la pureté, la spontanéité et la profondeur des alléluias grégoriens de l’école gallicane.

Contrairement à ce que pense La Guérinière, il est compréhensible qu’en dehors des écrits techniques des grands maîtres, il n’y ait pas une théorie plus générale sur l’équitation française. Cette discipline n’admet pas la notion de système apparue en parallèle avec le développement des sciences et techniques. Elle est le fruit d’un savoir être que l’on ne théorise pas et qui se transmet par apprentissage plus que par savoir. Mais cette transmission n’est possible que par ceux qui en ont réalisé l’esprit dans la pratique.

« Je regrette que les grands maîtres, tels que les Duplessis et les de La Vallée, qui firent tant de bruit dans les temps heureux de la chevalerie, ne nous aient point laissé de règles pour nous conduire dans ce qu’ils avaient acquis par une application sans relâche et d’heureuses dispositions. Je déplore cette disette de principes qui fait que les élèves ne sont point en état de discerner les défauts d’avec les perfections et n’ont point d’autres ressources que l’imitation »

La Guérinière

« Aucune méthode, quelque logique et bien ordonnée qu’elle puisse être, ne saurait donner des résultats infaillibles. Toute action équestre exige, pour obtenir l’effet qu’on en attend, ce qu’aucun écrit ne saurait donner: l’à-propos et la mesure, autrement dit le tact équestre.

Général L’Hotte

05:45 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : équitation, esprit, dressage, cheval, sports équestres |  Imprimer

Imprimer

08/01/2011

L'équitation française

Je vais consacrer quelques notes à la recherche d'une vision ou d'une doctrine de l'équitation française. M'étant investi dans ce domaine pendant plus de dix années de manière quasiment professionnelle, je souhaite apporter ma pierre à des réflexions trop souvent techniques. Or l'art équestre n'est pas seulement technique, c'est aussi un état d'esprit, voire un accomplissement personnel grâce à la médiation du cheval.

Une doctrine est l’expression de l’esprit qui anime la pratique d’une discipline. Elle ne saurait se définir par des techniques à enseigner qui n’en constituent que la lettre. La doctrine répond à la question « pourquoi? », alors que bien souvent on se contente de réduire l’enseignement au « comment ?». Elle est donc l’expression d’une philosophie sur la discipline enseignée et doit être reliée à une certaine approche de la vie et aux grandes questions qui préoccupe l’homme : sa place et son rôle dans le monde, ses rapports intimes avec celui-ci.

L’esprit d’une discipline rejoint le mystère de l’esprit humain. Il se situe à la frontière de l’exprimable et de l’inexprimable, dans ce « nuage d’inconnaissance » au delà de la connaissance du maître acquise par des années de pratique. Et pourtant il existe et se perçoit, sans quoi il ne serait qu’un vain mot inventé par le désir de briller. Il se perçoit à travers les sens (c’est un fait vécu), les émotions (il émeut et étreint), les sentiments (il libère), l’intellect (il donne un sens). Il est l’expression, dans la discipline considérée, de l’amour de la beauté que chacun détient en lui-même, et révèle la beauté de l’amour au delà de la passion envers cette discipline.

Cependant une doctrine ne peut se contenter d’exprimer l’esprit dans lequel se pratique une discipline. Elle définit un but à atteindre, ce vers quoi doit tendre le pratiquant de la discipline, que l’on pourrait encore appeler style, et qui est la forme donnée à l’expression de l’esprit. Ainsi, en équitation, comme pour la plupart des disciplines sportives et artistiques, le style pratiqué dévoile donc non seulement les qualités physiques, intellectuelles et morales du cavalier, mais également, et plus largement, son degré d’accomplissement personnel. Chacun monte comme il se comporte dans la vie et ce comportement est intimement lié à sa compréhension du monde et aux rapports qu’il entretient avec lui.

Enfin, pour atteindre le but défini, une bonne doctrine fixe des objectifs plus concrets qui relient la technique à la philosophie. Prenons un exemple : le style gothique de nos cathédrales traduit la recherche d’espace et de lumière qui constituait le but à atteindre de leurs bâtisseurs. Un des objectifs nécessaires pour l’atteindre était l’équilibre des poussées et une des techniques utilisées fut celle des arcs boutants.

Ainsi, l’expression d’une doctrine, pour être complète, doit définir l’esprit de la discipline, le but à atteindre qui en découle et les objectifs pour y parvenir. La technique représente le moyen utilisé pour atteindre chacun des objectifs.

18:45 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : équitation, cheval, sport, art équestre, esprit |  Imprimer

Imprimer

07/01/2011

Un train, la nuit

Un train, la nuit, comme un serpent

Dans la géographie de son désert de sable

Lent balancement des boggies qui cogne la joue

Sur la vitre humide et froide

Parfois les pleurs d’un enfant agacent le sommeil

Ou plutôt la rêverie installée comme un brouillard subtile

Qui conduit le voyageur au-delà de ses espérances

Jusqu’au terminus de ses phantasmes et de son ignorance

D’autres fois, la femme en face rencontre le regard

Chargé d’interrogation d’un voyageur égaré

Qui cherche vainement un interlocuteur malhabile

A effacer toute curiosité sur son grain de beauté

Bercement des sons et des mouvements jusqu’à l’oubli

Hypnotisme et résurgence de fatigues ignorées

Contraignant leurs victimes au repos de la chair

Alors que l’esprit vagabonde sous l’œil clos

Au dehors, dans l’espace imprécis des paysages

S’imaginent les vies fragmentées de personnages

Qui regardent un instant la machine de fer

Défilant bruyamment dans leur intimité

Jusqu’où ira-t-on dans l’espace noir guidé par le rail ?

La distance s’épaissit, se contracte et engendre

Des regards vagues sur des visages blafards

Alors chacun meurt un instant sous le jugement de l’autre

10:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, poème, train |  Imprimer

Imprimer

06/01/2011

Le geste plein d'espoir

Le geste plein d’espoir,

Nous avancions sur la grève rocailleuse,

Entre l’air et l’eau, vers le ciel et la mer,

Accompagnés des cris hostiles des oiseaux.

Nous trébuchions sur le sol visqueux

Et tes pieds nus s’enfonçaient dans le granit.

Nous devions ensemble tirer dessus

Pour les ressortir gris et poisseux,

Et je les essuyais avant de repartir.

Le ciel était descendu sur l’horizon,

Jusqu’à toucher nos fronts de sa voûte poussiéreuse,

Et nous nous courbions un peu plus sur la pierre

Escaladant avec peine de rondes roches gluantes

Qui gémissaient à l’atteinte de nos ongles crispés.

Ta main parfois m’enserrait la taille.

Je goûtais la morsure de tes doigts sur ma chair

Qui faisait tressaillir les muscles.

Nous marchions depuis le matin, sans nourriture,

La langue sèche, l’œil fiévreux,

Et le soir ne voulait pas tomber.

Où d’ailleurs aurions-nous pu nous étendre ?

02:09 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

05/01/2011

Porte sur l'invisible

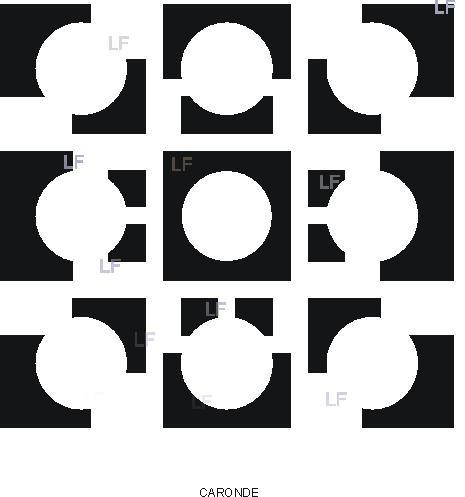

Revenir aux formes simples,

Y créer des perturbations

et découvrir une porte sur l'invisible.

09:58 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, peinture, encre de chine |  Imprimer

Imprimer