12/08/2012

Le silence

Absence de bruit. Est-ce si sûr ?

On nous parle du silence de la campagne

Celle-ci a bien perdu ses écouteurs

Tout y concoure au réveil

Même l’ouïe dégagée du bourdonnement

Incessant des mouches dans la pièce

L’étable silencieuse du ruminement des vaches

Laisse sa douce chaleur odorante

Envahir les repères de ces évocations

Bottes aux pieds et paille dans les oreilles

Foin coupé un jour de grand vent

Les bœufs se décornent-ils ?

Le silence du ciel, pur, dur,

Raide comme le lit de bois

Où dorment les frères en prière

Sans cesse ils parlent dans leur cœur

Evoquant saints et saintes de Dieu

Mais pas un mot ne vient déranger

Le mystère de cet état de grâce

Et si nous rompions ce silence atterrant

Cette absence de sentiments et de passion

Pour qu’en un instant de folie

Les humains s’oublient et se concentrent

Sur leurs ressemblances plutôt que différences

Nous avons tous une bouche pulpeuse

Dont la singularité tient au langage

Si j’habitais en Chine, parlerais-je

De cette voix chantante et syllabique ?

La parole est prolifique,

Mais la parole sans le silence

N’est que bruit et pétarades

Les bulles de BD sont-elles encore audibles

Lorsque l’œil fatigué se laisse attendrir

Par des images plus évocatrices ?

Faut-il lire pour entendre

Le doux effleurement des pages

Sur la couverture du lit au matin ?

Le regard est parole d’un jour

La caresse est langage du corps

La peau elle-même se façonne

En chair de poule ou poils dressés

Pour dire son désaccord au vécu

Ou à l’inverse son aimable enthousiasme

De caresses délicates et de câlins attendus

L’amour n’a pas de mots

Rien que des attouchements,

Dans le silence des cœurs emmêlés

Quelle pensée sans les mots ?

Mémoire des odeurs et des sons

Ne pas pouvoir les nommer

Ni même se souvenir

De leur évocation studieuse

Qui rend la poésie prenante

Sans passé, le présent est manchot

Comment l’interpréter ?

Sans avenir, le présent glisse

Dans l'absence et le néant

Sans présent, y a-t-il attachement ?

Si le mur du silence se couvre

De papiers peints collés au bruit

C’est que cette absence de sons

Gênent notre sérénité simulée

La lettre tue l’esprit, dit-on

Alors nous répétons des formules

Nous les encombrons de commentaires

Nous nous amusons du perroquet

Et pratiquons le psittacisme

Mais savons-nous même que nous parlons ?

Si l’intelligence se sert des mots

Elle se développe de leur absence

Car c’est la liaison entre eux

Qui fait la force d’un concept

Amalgame de bulles

Filaments rugueux ou ténus

Comme une pelote emmêlée

Que rien ne peut dénouer

Ni trop gros, ni trop maigre,

Le concept se façonne

Entre silence et mots

Comme un pont de pierre

Sur le sable du mental

Nous pratiquons l’implicite

Le sous-entendu n’est-il pas manière

De dire ce que nous ne voulons entendre ?

L’interdiction de dire

Est remplacé par un silence salutaire

Qui en dit plus sans s’exprimer

La loi du silence s’exerce toujours

Devant la loi des armes

Immobile, décharné, insensible

Le vaincu éprouve l’inaccessible envie de crier

Mais il reste coi, replié sur lui-même

Comme le lapin pris au piège

Petite boule chaude et fragile

Mais très peu d’humains

Sont capables de silence intérieur

La vacuité n’est pas donnée à tous

Le silence du mental est libération

Une porte sur un autre monde

Celui de la connaissance intuitive

Plus besoin de mots, de signes,

Seul le sourire du Bouddha

Tient lieu de guide, inépuisable

Unique, le silence dit ce que nous sommes

Mon bruit me dissimule

Je me cache derrière mes paroles

J’en fais un écran de fumée

Parce que je n’ai rien à montrer

Ce rien n’est que remplissage

Qui gonfle le ballon jusqu’à l’éclatement

Bruit, où est ta victoire ?

Le silence est au-delà de l’avoir

Il s’empare de l’être

Lui donne vie et poids

Dans l’absence de mots

Que pèse l’homme

Si ce n’est son âme !

07:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, littérature, poème |  Imprimer

Imprimer

11/08/2012

Ecriture

Néant du noir et blanc et du carré !

Film sans image, juste l’écran blanc dans le noir de la salle. Vous attendez et rien ne vient. Vous rêvez à d’autres films, vous multipliez les écrans, mais tous, ils sont vides. Et vos pensées se vident également : labyrinthe, plan, coupe industrielle, écriture ?

Pour se perdre dans le blanc, il faut qu’il soit bordé de noir, sinon rien, même pas la sensation d’évaporation. Regardez au centre, tranquillement, et vos pensées seront pacifiées au point de ne plus surgirent dans votre esprit.

Ecriture sans mots qui parle directement à l'être hors de toute personnalité.

06:44 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, op'art, peinture, abstrait, dessin numérique |  Imprimer

Imprimer

10/08/2012

Judit Reigl (2ème partie)

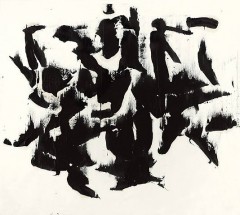

Passons sur la période Guano et abordons tout de suite l’écriture en masse : « La peinture est placée par masses sur la toile. J’avais  acheté un matériau qui sert aux maçons : un noir broyé qui sèche lentement, en profondeur, pendant des années, ainsi je travaillais toujours sur six à huit toiles en même temps. A partir d’un fond blanc, je plaçais sur la toile les mottes de peinture avec un lame souple et arrondie, quelquefois une simple baguette de bois, et je les "montais" ensuite de bas en haut sur la toile, en recouvrant, avec ce noir broyé, les couleurs plus légères placées en dessous. Je savais immédiatement si c’était réussi ou raté, et, dans ce cas, il n’y avait pas de retouche possible. » (Entretien avec Jean-Paul Ameline pour Art in America international review, 04/02/09, inédit en français).

acheté un matériau qui sert aux maçons : un noir broyé qui sèche lentement, en profondeur, pendant des années, ainsi je travaillais toujours sur six à huit toiles en même temps. A partir d’un fond blanc, je plaçais sur la toile les mottes de peinture avec un lame souple et arrondie, quelquefois une simple baguette de bois, et je les "montais" ensuite de bas en haut sur la toile, en recouvrant, avec ce noir broyé, les couleurs plus légères placées en dessous. Je savais immédiatement si c’était réussi ou raté, et, dans ce cas, il n’y avait pas de retouche possible. » (Entretien avec Jean-Paul Ameline pour Art in America international review, 04/02/09, inédit en français).

En 1966, elle se passionne pour les bustes d’homme, jamais peint dans leur entier, mais dans leur force de suggestion : « A partir de février 1966, cette même écriture (abstraite) se métamorphosait indépendamment de ma volonté, plutôt contre celle-ci, en forme de plus en plus anthropomorphe, en torse humain. Imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus consciemment après 1970, j'ai essayé d'intervenir, de souligner l'aspect émergeant de ces corps dressés. » (J. Reigl in catalogue de l’exposition Judit Reigl, Paris, Galerie Rencontres, 1973).

En 1966, elle se passionne pour les bustes d’homme, jamais peint dans leur entier, mais dans leur force de suggestion : « A partir de février 1966, cette même écriture (abstraite) se métamorphosait indépendamment de ma volonté, plutôt contre celle-ci, en forme de plus en plus anthropomorphe, en torse humain. Imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus consciemment après 1970, j'ai essayé d'intervenir, de souligner l'aspect émergeant de ces corps dressés. » (J. Reigl in catalogue de l’exposition Judit Reigl, Paris, Galerie Rencontres, 1973).

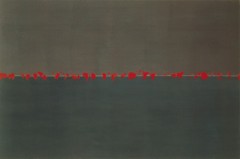

Les "Déroulement" recherchent la source du mouvement : « [Les] séries qui suivent Déroulement, viennent de la même source d'où sont issues la musique ou la poésie, c'est-à-dire du geste élémentaire, du rythme, du tempo, de la pulsation. » (J. Reigl, Entretien avec Jean-Paul Ameline, 2008, ibid.)

recherchent la source du mouvement : « [Les] séries qui suivent Déroulement, viennent de la même source d'où sont issues la musique ou la poésie, c'est-à-dire du geste élémentaire, du rythme, du tempo, de la pulsation. » (J. Reigl, Entretien avec Jean-Paul Ameline, 2008, ibid.)

Elle poursuit sur la thématique du corps d’homme (pas des femmes), et c’est le 11 septembre 2001 : « En regardant les images à  la télévision le 11 septembre 2001, j'ai eu comme tout le monde un choc terrible : la destruction des Twin Towers à New-York. Puis j'en ai eu un autre – ahurie – quand les corps commençaient à tomber, car cela me concernait personnellement. Ces corps en chute, c'est exactement ma problématique picturale (depuis les années soixante) qui s'incarnait devant mes yeux sur l'écran. Quelquefois immobilisés par l'arrêt de l'image, les corps semblaient monter autant que descendre, ou bien flotter dans un espace indéterminé. » (J.Reigl - propos recueillis par Claude Schweisguth, Artabsolument, Paris, n°4, printemps 2003).

la télévision le 11 septembre 2001, j'ai eu comme tout le monde un choc terrible : la destruction des Twin Towers à New-York. Puis j'en ai eu un autre – ahurie – quand les corps commençaient à tomber, car cela me concernait personnellement. Ces corps en chute, c'est exactement ma problématique picturale (depuis les années soixante) qui s'incarnait devant mes yeux sur l'écran. Quelquefois immobilisés par l'arrêt de l'image, les corps semblaient monter autant que descendre, ou bien flotter dans un espace indéterminé. » (J.Reigl - propos recueillis par Claude Schweisguth, Artabsolument, Paris, n°4, printemps 2003).

Bravo Judit Reigl, admirable, qui avez eu le courage de traverser la moitié de l’Europe, le plus souvent à pied, pour réaliser votre destin de peintre. Vous étiez jeune, pleine de projets et vous les avez réalisés !

de peintre. Vous étiez jeune, pleine de projets et vous les avez réalisés !

On ne peut aimer toutes vos toiles, elles sont tellement diverses. J’aime particulièrement les périodes "Centre de dominance" et "Ecriture en masse". L’un, équilibré, en mouvement permanent, avec de magnifiques noirs qui, formant la couleur principale, mettent en valeur les autres colories ; l’autre, un peu à la manière d’Henri Michaux, taches profondes, lumineuses bien que noires, sortant de la toile pour vous pénétrer et vous séduire.

07:13 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art moderne, abstrait, réalisme |  Imprimer

Imprimer

09/08/2012

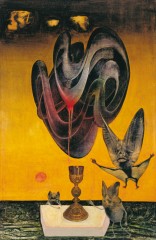

Judit Reigl, peintre (1ère partie)

Judit Reigl est née en 1923 à Kapuvar en Hongrie. Après avoir étudié les beaux-arts à Budapest, elle fuit la Hongrie en 1950 et s’installe à Paris, puis Marcoussis.

Elle se consacre au surréalisme avec la fréquentation d’André Breton, d’abord de manière figurative, puis très vite abstraite, par l’écriture automatique :

« Tout mon corps participe au travail, "à la mesure des bras grands ouverts". C'est avec des gestes que j'écris dans l'espace donné, des pulsations, des pulsions. »

Puis, elle s’intéresse à la peinture abstraite dans les années 50 : « Le processus de la peinture devient [...] une activité viscérale et physique. Les œuvres créées sous les gestes impulsifs, spontanés et accidentels du corps sont des empreintes éphémères de l'action de peindre et du corps de l'artiste. [...] Eclatement, telles des cartes explosives de la matière touchant la toile, représentent l'affrontement de la surface et du corps, la lutte à la fois constructive et destructrice de la matière et de l'énergie.[...] la peinture éclate littéralement l'espace pictural dans un mouvement centrifuge, dirigeant le regard [...] au-delà du cadre, et la matière ainsi explosant dans tous les sens efface la hiérarchie de la surface.» (Agnes Berecz, Ecrire comme peindre : la peinture de Judit Reigl dans les années cinquante in Reigl Judit, catalogue édité par Erdesz and Maklary Fine Arts, Budapest, 2006, p.12)

Peu à peu, Judit Reigl se concentre sur le contraire de l’éclatement, ce qu’elle appelle le centre de dominance : « Sur le plan de la toile, le centre se propose en maelström, gouffre, tourbillon, qui creuse la profondeur de l'oeuvre, se déplace et s'ouvre, se fait et se défait, en se constituant. Etablissant alors en effet un espace où le centre est partout et la périphérie nulle part. » (Marcelin Pleynet, Reigl, Paris, Ed. Biro, 2001, p34).

07:01 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : peinture, art moderne, surréalisme, abstrait |  Imprimer

Imprimer

08/08/2012

Identité

Besoin de rassembler tous les bouts d’être

Qui errent dans le paysage de ma solitude

Qui parle derrière l’identité du moi ?

Tous ces personnages multicolores

Toutes ces pensées futiles et fanées

Que nous montons haut dans nos cœurs

Comme des horloges de notre bonne santé

Un château de cartes poussé par la brise

Que reste-t-il de ces êtres diffus ?

L’angoisse d’un après qui ne sera plus

L’horreur d’un avant sans ficelles

Marionnette déchue de son animation

Qui s’en va au vent, l’œil fiévreux

Et court dans la campagne de ses prédilections

C’est le feu follet de tes amours

Le réservoir de tes possessions flétries

Tu cherches l’inconnu de ta préférence

En vain tu te tournes vers toi-même

Mais rien ne répond à tes souhaits

De retrouver celui que tu as perdu

Et ton âme erre dans le silence des corbeaux

Planant sur la nuit invisible

De tes erreurs et de tes rires

Fort de ta superbe, amaigri de tes richesses

Entassé dans le sac ordinateur

Où tu caches tes désirs et tes rêves

Et tout cela, hop ! Parti

D’un coup d’aile sur le front

Est passée la pesanteur du rire

Gras, lourd, plein de sous-entendus

Tu es là, perdu dans ta droiture

Comme le héros de sable

Un matin d’été en pleine mer

Et tu coules lentement, amèrement

Dans tes images de grandeur

Pendant que le socle petitement

Se désagrège, s’effrite, se dilue

Jusqu’à former un fleuve jaune

De bile odorante qui s’enfuie

Dans les vallées boursoufflées

De ton ardeur déchue et insaisissable

Cinq heures, drôle d’heure…

Ni la nuit, ni le jour

L’entre-deux ou même l’entre-trois

Mais dans quelle position ?

Le cœur au-delà des sens

Tu navigues à vue sur l’océan

De ton imagination délétère

Dans les vagues de ton absence

Entre les débris de tes espoirs

Pour devenir un jour raisonnable

Petit vieux bien propre

Dépossédé des piqures de motivation

Tellement clean qu’il en est transparent

Sans assise véritable, ange déchu

D’un destin sans fin qui s’arrête enfin

07:10 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer

Imprimer

07/08/2012

Le roman pour Milan Kundera

Ces réflexions sont issues de la deuxième partie intitulée "Entretien sur l’art du roman", du livre L’art du roman, de Milan Kundera.

Le romancier n’est ni historien ni prophète : il est explorateur de l’existence. Ainsi se termine l’entretien. Cette phrase résume la vision de Kundera sur l’art du roman. Le roman est un morceau d’existence. Son but n’est pas d’examiner la réalité ou simplement de créer une réalité imaginaire. Il est d'explorer toutes les possibilités humaines, tout ce qu’un homme peut devenir et de voir ces possibilités se transformer en réalité en étant dans le monde. Le roman met face à face les intentions fondamentales de l’homme avec la réalité dans l’action. Le caractère paradoxal de l’action, c’est une des grandes découvertes du roman, nous dit Kundera. C’est en cela que l’écriture romanesque est passée d’un descriptif de ce que fait l’homme à la description de ce qu’il pense et vit intérieurement. Mais cette description n’est ni morale, ni philosophique. Elle est confrontée aux aléas de la vie et des situations. Dans le roman, l’intention et l’action sont le nœud de l’intrigue, comme Dante le dit : « En toute action, l’intention première de celui qui agit est de révéler sa propre image. »

Kundera explique cette évolution : Richardson a lancé le roman sur la voie de l’exploration de la vie intérieure de l’homme. (…) Joyce analyse quelque chose d’encore plus insaisissable que le temps perdu de Proust : le moment présent. (…) Mais la quête du moi finit, encore une fois, par un paradoxe : plus grande est l’optique du microscope qui observe le moi, plus le moi et son unicité nous échappent. (…) C’est Kafka qui ouvre une nouvelle orientation (…) : quelles sont encore les possibilités de l’homme dans un monde où les déterminations extérieures sont devenues si écrasantes que les mobiles intérieurs ne pèsent plus rien ? C’est en cela que Kundera écrit dans L’insoutenable légèreté de l’être : Le roman n’est pas une confession de l’auteur, mais une exploration de ce qu’est la vie humaine dans le piège qu’est devenu le monde.

Sans qu’il le dise ouvertement, Kundera tente d’aller plus loin. Rendre un personnage vivant signifie : aller jusqu’au bout de sa problématique existentielle. Ce qui signifie : aller jusqu’au bout de quelques situations, de quelques motifs, voire de quelques mots dont il est pétri. Rien de plus. Kundera cherche à décrire l’essence de la problématique existentielle de ses héros. En écrivant L’insoutenable légèreté de l’être, je me suis rendu compte que le code de tel ou tel personnage est composé de quelques mots-clés. Pour Teresa : le corps, l’âme, le vertige, la faiblesse, l’idylle, le Paradis. (…) Je me demande : qu’est-ce qui se passe avec elle ? Et je trouve la réponse : elle est saisie d’un vertige. Mais qu’est-ce que le vertige ? Je cherche la définition et je dis : un étourdissement, un insurmontable désir de tomber. Mais tout de suite je me corrige, je précise la définition : « … avoir le vertige c’est être ivre de sa propre faiblesse. On a conscience de sa faiblesse et on ne veut pas lui résister, mais s’y abandonner. »

Pour Kundera, le propre du roman est de se pencher sur l’énigme du moi : qu’est-ce que le moi ? Par quoi peut-il être saisi ? Et sa réponse est : par son code existentiel qu’il faut décortiquer dans diverses situations que le roman met en scène.

Peu importe les descriptions de ces situations, la netteté du passé du héros, les informations qui sont données sur sa personne. Seuls compte les quelques mots qui le définissent définitivement.

On peut cependant se demander si cette vision de ce que recherche le roman est la seule. Sûrement pas, même si l’évolution du genre romanesque semble s’arrêter, pour Kundera, au code des quelques mots qui caractérise ses personnages. On peut aussi considérer le roman comme une description poétique de l’homme confronté à une réalité incompressible et une rêverie, ou au moins une vision imagée, dans laquelle son esprit se meut. Ce décalage permanent constitue également une somme poétique qui elle-même met en évidence la confrontation du moi avec la réalité.

07:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture, philosophie |  Imprimer

Imprimer

06/08/2012

Robert Tatin, le pape du paradoxe (1ère partie)

http://www.musee-robert-tatin.fr/

Robert Tatin, le pape du paradoxe. Oui, je pense qu’on peut le définir ainsi. Qu’est-ce qu’un paradoxe ? Un raisonnement dont la conclusion contredit les prémisses, ou qui justifie deux conclusions contradictoires, et qui est le plus souvent porteur de vérité (Encyclopédie Philosophique Universelle, PUF, Paris, 1990, p.1848). Ce n’est ni un véritable artiste, ni un véritable artisan. Il se moque des catégories et voit le monde à son image, échevelé et créatif.

Son art : nous révéler la complexité inattendue de la réalité. Il met en évidence la fonction paradoxale du sculpteur : celui-ci détache-t-il au ciseau tout ce qui ne ressemble pas à son sujet ou s’attache-t-il à faire apparaître ce qui sera son sujet ? Il ne s’agit pas de sophisme, Robert Tatin n’est pas un manipulateur, il n’a pas de raisonnement trompeur. Il raisonne comme il l’entend, que cela plaise ou non à ceux qui l’écoute et regarde ses œuvres. Sous des dehors enfantins parfois, toujours prolixes, il met en évidence la singularité du monde, à la fois palpable dans sa réalité physique et gonflé d’une vérité mystique qu’il faut toujours deviner sans jamais la trouver.

Je ne vous raconterai pas sa vie, ni toute son œuvre, considérable. Ce qui est intéressant, c’est le cadre, l’espace de sa réflexion concentrée sur son lieu de travail pendant ses vingt dernières années. L’entrée de ce lieu est la grille qui donne sur la route et que l’on n’emprunte pas, malheureusement, puisqu’il faut « passer par la caisse ». Elle ouvre sur un chemin pavée bordée de statues prolifiques. Comme l’explique le site Internet consacré au musée de Cossé-le-Viven : « Ces premiers géants de ciment coloré nous plongent dans l'aventure humaine des premiers temps de l'Histoire, avec Vercingétorix, jusqu'aux héros légendaires dépassant les limites terrestres imaginés par Jules Verne. De nombreux artistes y sont également représentés, non seulement pour leur engagement déterminant dans l'Histoire de l'art, mais également comme les représentants de l'extraordinaire génie des hommes toujours en quête d'un idéal de perfection. »

Ces statues représentent les différentes époques de la vie de l'artiste. Devant les statues de Jeanne d'Arc et de Vercingétorix, on entre dans l'univers d'un enfant de 10 ans qui fait connaissance avec l'histoire de France.

Puis, sont représentés les questionnements de l’adolescence au travers des verbes Etre et Avoir.

Suivent alors Ste Anne et la Vierge de l'Epine, références à la mystique et à la métaphysique qui prolongent cette période de l'adolescence avec les trois interrogations : d'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous ?

Le regard du visiteur sur la statue suivante, le Maître Compagnon, évoque la voie empruntée par Robert Tatin : celle des constructeurs de cathédrales symbolisant l’initiation et la quête de perfection.

C’est ensuite l’hommage au monde de l’art des XIX et XXème siècles. André Breton, Le Douanier Rousseau, Gauguin, Seurat, Auguste Rodin, Léonor Fini, Alfred Jarry, Ubu Roi, Toulouse Lautrec, Valadon-Utrillo, Pablo Picasso et Jules Verne sont autant de points de repère pour "l'oeuvrier" Robert Tatin, partagé entre les créations artistiques et artisanales.

Alors devant le visiteur ébahi, s’élève le musée, vision onirique de Robert Tain qui exprime sa compréhension paradoxale de la vie et du monde.

Nous en reparlerons.

07:43 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art brut, société, fantastique, peinture, poésie |  Imprimer

Imprimer