22/01/2012

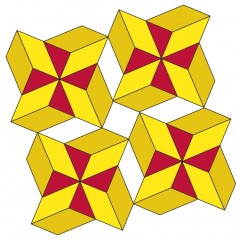

Croisillons décoratifs

Simple et décoratif. Et pourtant… Regardez de plus près.

Le motif est effectivement simple :

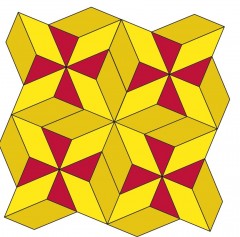

Mais chaque motif s’emboite dans le précédent et le suivant, de tous côtés, en 3 dimensions, et ce de deux manières :

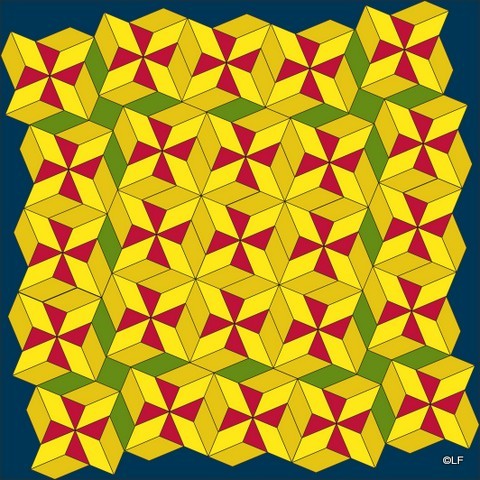

Pour finir on arrive à un effet d’ensemble assez inédit, en incorporant deux fonds :

Ce n'est cependant que décoratif !

06:09 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : op'art, art cinétique, peinture, dessin |  Imprimer

Imprimer

21/01/2012

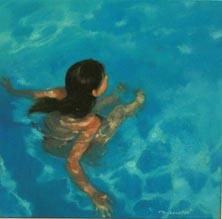

Maria Perello, peintre espagnole

La galerie Sibman (28 place des Vosges 75003 Paris), toujours elle, expose des toiles insolites : vues de bain d’enfants dans des piscines.

Quel sujet, me direz-vous ? Oui l’image est banale (une piscine de ville !), mais c’est magnifique. Il ne s’agit pas seulement de réalisme, mais de lumière de l’eau. Elle bouge, elle tremble la surface de l’eau. Elle donne à voir son âme en toute transparence. On a envie de tendre la main et de goûter sa fraicheur.

ville !), mais c’est magnifique. Il ne s’agit pas seulement de réalisme, mais de lumière de l’eau. Elle bouge, elle tremble la surface de l’eau. Elle donne à voir son âme en toute transparence. On a envie de tendre la main et de goûter sa fraicheur.

Pas une faute de goût dans ce regard sur le bain d’un enfant ou d’une toute jeune fille. Ce ne sont pas les baignades bruyantes habituelles aux adolescents,  quand l’émulation naturelle de garçons et filles mélangés contraint le spectateur à fuir la résonance des cris. La baignade est individuelle, personnelle pourrait-on dire, comme hésitante, presque philosophique. Seules les têtes sortent de l’eau. Les corps, dans le tremblement léger de la surface, sont discernables, mais malgré tout sans forme vive, comme alanguis, en apesanteur. Les gestes sont ralentis par l’inertie aquatique, prenant des allures fantomatiques, mais toujours émouvants de fraicheur et d’impulsion.

quand l’émulation naturelle de garçons et filles mélangés contraint le spectateur à fuir la résonance des cris. La baignade est individuelle, personnelle pourrait-on dire, comme hésitante, presque philosophique. Seules les têtes sortent de l’eau. Les corps, dans le tremblement léger de la surface, sont discernables, mais malgré tout sans forme vive, comme alanguis, en apesanteur. Les gestes sont ralentis par l’inertie aquatique, prenant des allures fantomatiques, mais toujours émouvants de fraicheur et d’impulsion.

Quelle leçon de peinture. D’un sujet très bateau (sans jeu de mots), l’artiste donne un rendu grandiose de bleu et de mouvement, la couleur et le trait se marient intimement, probablement parce qu’il n’y a pas de visibilité du dessin.

08:04 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, art pictural |  Imprimer

Imprimer

20/01/2012

La carte et le territoire, roman de Michel Houellebecq

On lit l’introduction ou le prélude avec circonspection : où va-t-on ? Le problème du chauffe-eau ne peut constituer un roman, même de Michel Houellebecq. Alors on poursuit sur la première partie : les dessins de Jed, puis la photographie, tout cela à travers son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte. J’avoue que je n’ai rien saisi d’intéressant avant la page 62 (1ère partie, chapitre 3), car là : Jed acheta une carte routière « Michelin Départements » de la Creuse, Haute-Vienne. C’est là, en dépliant sa carte, à deux pas des sandwiches pain de mie sous cellophane, qu’il connut sa seconde grande révélation esthétique. Cette carte était sublime. Bouleversé, il se mit à trembler devant le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, aussi riche d’émotion et de sens que cette carte Michelin au 1/150 000 de la Creuse, Haute-Vienne. L’essence de la modernité, de l’appréhension scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. Le dessin était complexe et beau, d’une clarté absolue, n’utilisant qu’un code restreint de couleurs. Mais dans chacun des hameaux, des villages représentés suivant leur importance, on sentait la palpitation, l’appel, de dizaine de vies humaines, de dizaines ou de centaines d’âmes – les unes promises à la damnation, les autres à la vie éternelle. (p.54)

Jed fait connaissance avec Olga, une russe travaillant en France chez Michelin, pour le guide. On commence à entrevoir le sujet d’un roman qui jusque là se résumait au chauffe-eau et à toutes sortes d’évènements sans beaucoup de cohésion. Très vite, on tombe dans le milieu dit artistique : romanciers, peintres, photographes. Le voilà lancé par Olga qui organise sa deuxième exposition : Jed avait affiché côte à côte une photo satellite prise aux alentours du ballon de Guebwiller et l’agrandissement d’ne carte Michelin « départements » de la même zone. Le contraste était frappant : alors que la photo satellite ne laissait apparaître qu’n soupe de vers plus ou moins uniformes parsemée de vagues taches bleues, la carte développait un fascinant lacis de départementales, de routes pittoresques, de points de vue, de forêts, de lacs et de cols. Au dessus des deux agrandissements, en capitales noires, figurait le titre de l’exposition « la carte est plus intéressante que le territoire ».

Et l’on retombe dans les aventures d’un artiste contemporain dans son milieu branché, jusqu’au départ d’Olga qui est envoyée par Michelin en Russie. Alors il abandonne la photo et se lance dans la peinture. Il peint les métiers simples pendant sept ans, telle sa toile « Claude Vorilhon, gérant de bar-tabac », puis élargit ses travaux : « Aimée, escorte-girl », « Bill Gates et Steve Job s’entretenant du futur de l’informatique ». Il lui manque bientôt le portrait d’un écrivain.

C’est l’objet de la deuxième partie du roman, qui concerne sa rencontre avec Michel Houellebecq, romancier. Houellebecq décrit Houellebecq. Il fallait avoir l’idée de ce jeu de miroir. On trouve dans cette partie des réflexions intéressantes :

Quelques mots drôles et caricaturaux : « C’est l’inconvénient avec les polytechniciens, ils reviennent un peu moins cher que les énarques à l’embauche, mais ils mettent d’avantage de temps à trouver leurs mots. » (p.91)

Quelques affirmations qui ne manquent pas de clairvoyance : Etre artiste, à ses yeux (de Jed, le peintre) c’était avant tout être quelqu’un de soumis. Soumis à des messages mystérieux, imprévisibles, qu’on devait donc faute de mieux et en l’absence de toute croyance religieuse qualifier d’intuitions ; messages qui n’en commandaient pas moins de manière impérieuse, catégorique, sans laisser la moindre possibilité de s’y soustraire – sauf à perdre toute notion d’intégrité et tout respect de soi-même.

Quelques analyses intéressantes comme celle sur l’architecture du milieu du XXème siècle : Le courant dominant quand j’étais jeune était le fonctionnalisme. Il ne s’était rien passé depuis Le Corbusier et Van der Rohe. (…) Comme les marxistes, comme les libéraux, Le Corbusier était un productiviste. Ce qu’il imaginait pour l’homme, c’était des immeubles de bureaux, carrés, utilitaires, sans décoration d’aucune sorte ; et des immeubles d’habitation à peu près identiques, avec quelques fonctions supplémentaires – garderies, gymnase, piscine ; entre les deux, des voies rapides. Dans sa cellule d’habitation, l’homme devait bénéficier d’air pur et de lumière, c’était très important à ses yeux ; et entre les structures de travail et les structures d’habitation, l’espace libre était réservé à la nature sauvage. (…) C’était une sorte d’écologiste avant la lettre, pour lui l’humanité devait se limiter à des modules d’habitation circonscrits au milieu de la nature, mais qui ne devait en aucun cas la modifier.

Mais inversement, l’auteur a tendance à décrire avec force détails des choses sans intérêt, telle la description d’un appareil de photo (p.161 à 164), l’histoire de Beauvais (p.180-181). Il meuble le chapitre par de longues discussions entre Jed et son père. Celui-ci peint le portrait de Houellebecq, son chef d’œuvre. Enfin, il retrouve Olga de retour de Russie. Nouvelles mondanités avec Jean-Pierre Pernaut, Patrick Le Lay, Claire Chazal. Il couche avec Olga, mais repart voir Houellebecq, parle longuement avec lui et le quitte en fin de nuit, marquant ainsi la fin de la 2ème partie.

La troisième partie est un roman policier avec pour personnage principal le commissaire Jasselin : Houellebecq a été assassiné dans des conditions atroces. Description du crime, des efforts de Jasselin, sa rencontre avec Jed, quelques réflexions sur la criminalité quand Jasselin cherche à briser la glace avec Jed : Ce type l’intriguait (…) Son travail à lui était de pister le gibier, puis de le rapporter afin de le déposer aux pieds des juges, et plus généralement du peuple français (…) Dans le cadre d’une enquête policière, le coupable était à peu près vivant – ce qui permettait à la France de demeurer bien notée dans les enquêtes sur les droits de l’homme régulièrement publiés par Amnesty International.

Le roman se poursuit avec la mort du père de Jed qui se fait euthanasié en Suisse, la résolution de l’affaire Houellebecq, sans intérêt, et la décision de Jed de s’installer dans l’ancienne maison de ses grands-parents, dans la Creuse. Puis, il meurt, dans une certaine sénilité.

Que penser de ce livre ? J’avoue que je ne suis pas séduit par Houellebecq, bien qu’il soit encensé partout. Prix Goncourt 2010, l’écrivain est maintenant bien connu du grand public. Est-il pour autant réellement apprécié ?

Il faut reconnaître que la manière de raconter de Michel Houellebecq est surprenante. Il y a des digressions sans intérêt et très pointues sur tel ou tel sujet et l’on se demande ce qu’elles viennent faire dans le texte, n’apportant aucun élément au récit. Il y a également des descriptions éprouvantes sur, par exemple, la manière de faire cuire des spaghettis, mais sans aucun humour, brut de fonderie. Peu de sentiments : l’amour de Jed pour Olga est si brièvement évoqué qu’on se demande s’il y a réellement un amour entre eux. Tout reste froid et dépassionné. Bref, Houellebecq nous parle d’argent, d’art, de la vie mondaine qui contente les personnes médiatisées. Rien de bien encourageant pour en faire un souvenir de lecture enchanteresse. Quant à en faire un manuel de sociologie, ce serait exagéré.

07:36 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, goncourt |  Imprimer

Imprimer

19/01/2012

Les hommes, comme d’éternels esclaves

Les hommes, comme d’éternels esclaves,

Entraînent chaque jour la roue du passé,

N’agissant que sur ce point de tangence

Qui imprègne dans le sol l’instant de sa présence.

Derrière ne restent que les traces du regret du passé

Et au devant l’espoir du futur dans un jardin sauvage.

07:22 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

18/01/2012

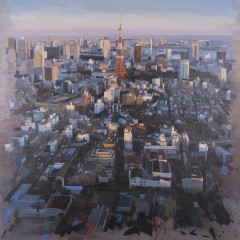

Albert Vidal, peintre

Regardez, ouvrez le fichier, puis vos yeux et admirez :

Il peint, principalement des villes, vue de haut, d’avion ou des immeubles les plus hauts. Et la ville devient lointaine, se noie dans l’horizon, s’ébroue sous un ciel bas, parfois sans perspective du tout. Ce qui l’intéresse ce sont ces immeubles, bâtiments, maisons, édifices, monuments qui voilent des alignements de rues, de boulevards qui se croisent, s’entrecroisent, tantôt en longues lignes droites, tantôt en ruelles biscornues au dessin inconnaissable. Cela pourrait être triste, délavé, mortellement ennuyeux. Et pourtant, ces villes sont optimistes, elles respirent la gaîté, le bon vivre, la joie d’être ensemble. Comme elles sont bien toutes ces constructions qui se serrent les unes contre les autres, protégeant ainsi leur intimité. Elles ne laissent apercevoir que leurs toits, petits carrés de goudrons, de tuiles ou de ciments. On sent pourtant le grouillement dans les rues, l’agitation dans les bâtisses, une vie quasi souterraine, tranchant avec la sérénité des quartiers dans leur totalité.

Ce n’est pas de la peinture à thème, il n’y a pas non plus de quoi former un nouveau mouvement d’art pictural, mais il y a un charme discret, étincelant qui frappe l’œil et enchante l’âme, une rigueur joyeuse qui aide à comprendre la ville dans ces aspects esthétiques.

Albert Vidal expose à la galerie Sibman, une excellente galerie par le choix de ses artistes, tous différents, mais possédant la distinction de la véritable peinture, du retournement de l’âme pour faire frémir de joie celui qui y entre.

Regardez son site internet, vous y verrez de magnifiques compositions :

Et si c’est possible, allez-y, car qu'y a-t-il de plus fabuleux que de toucher, par la vue et presque l’odeur, des tableaux où l’on admire le trait, la pâte, l’englobement des couleurs dans un coup de couteau, l’étalement diaphane d’un pinceau manié par une main sûre.

06:51 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art, ville |  Imprimer

Imprimer

17/01/2012

Musée de la vie romantique (16 Rue Chaptal 75009 Paris)

On y entre par un ancien chemin qui se glisse maintenant entre les immeubles. C’est un peu le chemin d’une prison qui mène vers le paradis que l’on aperçoit au fond, dans une brume de soleil. On s’arrête quelques instant pour payer sa participation à l’entretien du musée et l’on est immergé dans un Paris ancien, celui du siècle dernier, voire d’il y a deux siècles : une charmante petite cour pavée, une petite maison de style restauration, aux volets verts d’eau, un jardin certes petit, mais empli de feuillages et de fleurs (plus trop en ce moment !).

On s’atta rde bien sûr dans cette petite place des autres siècles, se réchauffant au soleil, sans regarder les immeubles environnants. Il y a encore du bois sous l’escalier de la porte d’entrée.

rde bien sûr dans cette petite place des autres siècles, se réchauffant au soleil, sans regarder les immeubles environnants. Il y a encore du bois sous l’escalier de la porte d’entrée.

Quelle paix ! Les bruits de la ville arrivent estompés, les couleurs prennent des tons efféminés, quelques personnes se promènent en se tenant par le bras dans ce jardin de poche. Tout est ralenti, attentif à une lumière tamisée par les arbres. On s’installe quelques instants sur le banc et on laisse le rêve envahir son esprit. On se voit à cheval arrivant par l’allée, descendant sur le perron et pénétrant dans la maison pour se réchauffer. Alors on se dit qu’il est temps d’entrer. Quelle déception ! C’est bienun musée. Mais il évoque la vie romantique de Paris au XIXème siècle, cette époque où le tout Paris se voulait artiste : peintre, sculpteur, poète, musicien, danseuse et bien d’autres choses encore.

Cela n’a plus rien à voir avec l’intérieur habité d’une propriété presque de campagne. C’est un patchwork d’objets rassemblés là qui inspire le respect, mais intimide également par son aspect passé figé. On est plongé dans un monde étrange, un peu poussiéreux, avec de belles fioritures, de beaux cadres, mais persiennes closes. C’est une sorte d’intérieur de château bien que les pièces soient toutes petites, au décor endormi sur un passé révolu. On y admire de beaux meubles et surtout des tableaux évocateurs de cette période :

Georges Sand enfant, peinte par Aurore de Saxe ;

un enfant rêveur et fatigué (je ne sais plus qui il est et qui l’a peint) ;

Les litanies de la vierge, d’un classicisme à toute épreuve, mais de belle facture, peint par Auguste Legras.

On étouffe un peu dans cet univers clos, mais qui permet de revivre avec un réalisme parfait ce que nos arrières grands parents ont connu.

On visite la serre avec une très curieuse fontaine-grotte où pousse une verdure abondante, comme au menton d’un homme qui ne s’est pas rasé depuis quelques temps. Rococo du meilleur aloi !

Alors repris par la fièvre du parisien du XXIème siècle, vous laissez là votre imagination et une partie de votre cœur, pour revenir dans une rue où passent les camions, dans laquelle les personnes sont habillées comme vous et qui, eux aussi, sont pressés parce qu’il faut être pressé quand on vit dans un avenir indéfinissable.

07:05 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, musée, romantisme, architecture |  Imprimer

Imprimer

16/01/2012

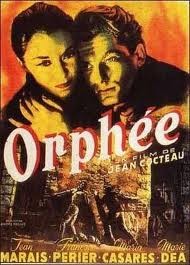

Orphée, film de Jean Cocteau (1950), avec Jean Marais (Orphée), François Périer (Heurtebise), Maria Casarès (La princesse), Marie Déa (Eurydice)

Orphée 1 :

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=F3T4nEuHnlM

La suite, jusqu'à Orphée 10, sera indiquée sur la page d'ouverture.

Lorsque les sirènes chantèrent, pour attirer les marins

Orphée se mit à chanter en donnant la cadence aux rameurs

Et les belles en furent pour leur frais, perdues à jamais,

Sans homme, ni humain, ni même une âme.

Orphée se maria avec la belle Eurydice qu’il aimait.

Elle fut piquée par un serpent et mourut.

Alors Orphée, muni de sa lyre à neuf cordes,

Descendit aux enfers pour la délivrer.

Hadès, ému de tant d’amour éperdu,

Lui accorda à nouveau la possession d’Eurydice

Mais avec l’interdiction de la regarder.

Ce qui devait arriver arriva.

Orphée se retourna pour voir Eurydice,

N’embrassa qu’un courant d’air et la perdit définitivement.

Alors, désespéré, il se livra aux Bacchantes

Et sa tête de poète repose sur la terre des arts.

Elle chante parfois dans l’orage

Et inspire les poètes et les musiciens.

Jean Cocteau, nouvel Orphée, reprit le mythe,

Transformé en histoire d’amour avec la mort.

Celle-ci, sous les traits d’une princesse,

Attire Orphée dans l’autre monde

Par des messages radio semblables à ceux de la Résistance.

Elle fait tuer Eurydice par ses motards,

Véritables soldats de la mort, muets et obéissants.

Orphée passe les gants de caoutchouc,

Secouru par Heurtebise, le chauffeur de la dame,

Et pénètre par le miroir dans l’autre monde,

Car les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va.

La princesse avoue qu’elle aime Orphée

Et celui-ci ne peut s’empêcher de l’aimer à son tour.

Orphée est autorisé à repartir avec Eurydice ;

Bien sûr il la regarde et la perd à nouveau.

Il retourne alors au royaume des morts.

Mais la mort va se sacrifier pour rendre Orphée à son monde.

Orphée et Eurydice poursuivent leur vie sur terre.

Ô mort, où est ta victoire ?

L’amour est plus fort que la vie, et, bien sûr, que la mort !

Plongé dans la poésie du film, on ne perçoit pas que sa fin est également celle de la poésie. La réalité transformée en passage d’un monde à l’autre, par l’intermédiaire d’objets les plus courants : les gants de caoutchouc, les miroirs, la radio, les motards, etc. Au-delà, le monde de l’absolu arbitraire sous les dehors d’une logique implacable faisant fi de l’amour et de la mort. Le retour au vrai monde des humains est la perte d’un amour poétique contre un amour plus pauvre, mais vivant, à la mesure de l’homme.

La poésie et le rêve se sacrifient pour que vive le réel. Bravo au poète éternel qu'est Jean Cocteau !

07:19 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, poésie, poème, société |  Imprimer

Imprimer