18/12/2011

Voilà... Quelques pas de plus

Voilà…

Quelques pas de plus

Un geste, toujours le même

Ébauché cette fois-ci

Vers les paysages inconnus

Où mène la route de la colline

Un regard échangé mollement

Une étreinte un peu plus chaude

Un sourire fatigué de sourire

C’est le soir d’une amitié

Qui ne durera qu’un jour

La fin d’un beau rêve

Abandonné sur la berge

Un jour où l’eau coulait

Plus lentement, par malice

On entend la sirène de l’usine

Et le ronronnement de la péniche

L’arbre teint de poussière blanche

Ne connaît plus la fête des oiseaux

Le chemin retourne vers le pont

Celui qui ouvre sur la ville

C’est le soir d’une amitié

Qui a duré le temps d’une promenade

07:15 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

17/12/2011

Japonaiserie

Mettre d'abord la musique : http://www.youtube.com/watch?v=r6ALjvjmjHg

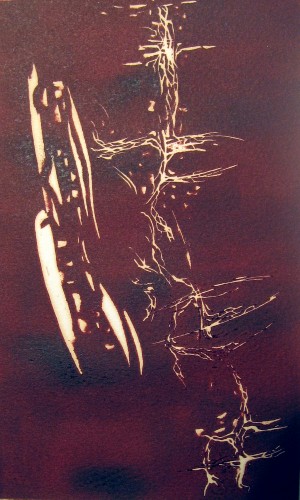

Puis, regarder la gravure :

Recherche du style des estampes japonaises, à la fois par le procédé qui n'est qu'une gravure, mais surtout par le style.

C'est plus une impression, aérienne, diluée dans la nature, comme un symbole de la matière, mettant en évidence son évanescence et sa pesanteur.

Esprit Zen, recherche d'une unité interne de l'être où la profusion est éphémère et le trait brut devient épanouissement.

Méditation : écoute du silence intérieur. Visualiser le trait jusqu'à ne plus penser !

Ecouter encore :

http://www.youtube.com/watch?v=-5GtFXBPIRg&feature=re...

07:01 Publié dans 25. Création gravures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, gravure, peinture, japon |  Imprimer

Imprimer

16/12/2011

Mathématique existentielle

Milan Kundera parle d’une mathématique existentielle à propos de rencontres très improbables entre personnes habitant dans des lieux éloignés l'un de l'autre et qui se sont connues il y a longtemps, dans un autre pays. La rencontre était parfaitement improbable, et cette improbabilité même fait tout son prix. Car la mathématique existentielle qui n’existe pas, poserait à peu près cette équation : la valeur d’un hasard est égale à son degré d’improbabilité (Milan Kundera, L’immortalité, 5ème partie - le hasard, 4).

Quelle belle formule. Certes très littéraire, mais la beauté littéraire est comme la poésie. Elle fait effet sans logique réelle. La phrase, les mots, la tournure même de ce qui est exprimée rend en un instant la compréhension plus claire, comme si nous montions sur un petit nuage pour contempler librement la vaste plaine d’une logique hagarde.

Et pourtant, que pourrait bien signifier ce terme de mathématique existentielle. Kundera ne l’explique pas. Il susurre simplement : « Que peut-on dire de sérieux sur les hasards de la vie, sans une recherche mathématique ? » Alors il rêve et dit : « Rencontrer inopinément, en plein Paris, une belle femme qu’on n’a pas vue depuis des années… » Et son interlocuteur, Avenarius, lui répond : « Je me demande sur quoi tu te fondes pour décréter qu’elle était belle. Elle tenait les vestiaires dans une brasserie qu’en ce temps-là je fréquentais tous les jours… En nous reconnaissant, nous nous sommes dévisagés avec embarras. Et même avec un certain désespoir, le même qu’éprouverait un jeune cul-de-jatte en gagnant une bicyclette à la tombola. Nous avions l’impression, tous les deux, d’avoir reçu en cadeau une coïncidence fort précieuse, mais parfaitement inutilisable. Quelqu’un semblait s’être moqué de nous et nous avons eu honte l’un devant l’autre. »

Si les mathématiques ne sont qu’un moyen de calcul du hasard, ils ne disent rien de ce que sera cette rencontre. A chacun de rebondir sur celle-ci ou de la laisser tomber. Le problème est d’ordre psychologique et non mathématique. Ainsi l’on reste libre de traiter ce hasard comme on l’entend, d’en faire un bien, un mal, ou un non événement.

06:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, psychologie |  Imprimer

Imprimer

15/12/2011

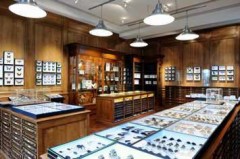

Deyrolle : mystérieux magasin, musée, librairie…

La maison Deyrolle possède le mystère des cabinets de curiosité. Elle est située rue du Bac, au 46. Le magasin semble au premier abord petit. C’est la boutique du Prince jardinier, créée par Louis Albert de Broglie, « nature et découverte » en plus beau, au rez-de-chaussée. On y trouve de très beaux cache-pots, des outils pour le jardinage, etc.

En fait, il faut monter l’escalier en face de la porte pour arriver dans un petit Versailles des animaux. Un salon vert d’eau, disposant d’un grand lustre, environne une multitude d’animaux empaillés : ours, crocodile, zèbre, fauves, etc.

Vous voici projeté en Afrique, dans les savanes chaudes et ondulées, et vous marchez parmi les rois de l’univers, lorsque les hommes n’étaient encore que de pauvres réfugiés dans des grottes introuvables. Ce n’est pas la beauté de chacun d’entre eux qui retient l’attention. C’est le contraste entre un Paris du XXIème siècle, plein de pétarades d’outils à moteur, et ce salon digne des plus beaux châteaux abritant l’Afrique et d’autres continents avec la sagesse que donne le poids des années. La maison Deyrolle est en effet ouverte depuis 1831. On y entre comme dans un couvent, avec componction et respect. Le premier choc passé, on s’avance et l’on découvre, au premier étage, une enfilade de trois grandes pièces, aussi encombrées les unes que les autres d’animaux de tout horizon, empaillés (du renard des sables au héron cendré en passant par l’antilope ou le buffle), formolés (pour les insectes et papillons), démontés pièce par pièce (pour les crustacées), organisés en bataillon d’envahisseurs des yeux égarés devant tant de débordements animaliers.

avec la sagesse que donne le poids des années. La maison Deyrolle est en effet ouverte depuis 1831. On y entre comme dans un couvent, avec componction et respect. Le premier choc passé, on s’avance et l’on découvre, au premier étage, une enfilade de trois grandes pièces, aussi encombrées les unes que les autres d’animaux de tout horizon, empaillés (du renard des sables au héron cendré en passant par l’antilope ou le buffle), formolés (pour les insectes et papillons), démontés pièce par pièce (pour les crustacées), organisés en bataillon d’envahisseurs des yeux égarés devant tant de débordements animaliers.

L’émerveillement, la stupeur et l’admiration sont vos premières impressions. Vous avancez à pas lents, regardant de tous côtés, vous heurtant à une panthère, lui demandant pardon, manquant de marcher sur les pieds d’un élan, entamant une conversation muette avec un poisson, caressant inconsciemment les coraux exposés.

Vous étouffez d e cette profusion admirable et vous dirigez vers la pièce du fond dont vous devinez qu’elle est différente. Consacrée au monde marin et aux insectes, celle-ci est couverte de bibliothèques vitrées emplies de planches où foisonnent mille carapaces, deux mille ailes de toutes couleurs, trois mille gastéropodes marins. Elle renferme également des meubles à tiroirs immenses cachant de nombreuses autres merveilles que seuls les initiés peuvent admirer. Les clients parlent avec douceur, les employés, semblables à des gardiens de musée, manient avec milles précautions ces trésors. On s’attend à les voir avec des gants blancs à l’égal des vendeurs d’une célèbre marque de parfum (mais leur unique gant est noir).

e cette profusion admirable et vous dirigez vers la pièce du fond dont vous devinez qu’elle est différente. Consacrée au monde marin et aux insectes, celle-ci est couverte de bibliothèques vitrées emplies de planches où foisonnent mille carapaces, deux mille ailes de toutes couleurs, trois mille gastéropodes marins. Elle renferme également des meubles à tiroirs immenses cachant de nombreuses autres merveilles que seuls les initiés peuvent admirer. Les clients parlent avec douceur, les employés, semblables à des gardiens de musée, manient avec milles précautions ces trésors. On s’attend à les voir avec des gants blancs à l’égal des vendeurs d’une célèbre marque de parfum (mais leur unique gant est noir).

Après la suffocation devant ces multiples détails de la nature, vous allez dans la bibliothèque, sorte de couloir parallèle à la pièce du milieu, et vous découvrez (et oui, encore) une autre spécialité de Deyrolle, les planches pédagogiques utilisées pendant des décennies par tous les instituteurs de France et des colonies. L’éducation par les yeux : qui de nous ne se souvient pas des planches cartonnées suspendues sur les murs de la classe, détaillant le corps humain ou la machine à vapeur. Et cette activité continue, orientée vers la sacro-sainte écologie et le développement durable, sans ostentation cependant.

spécialité de Deyrolle, les planches pédagogiques utilisées pendant des décennies par tous les instituteurs de France et des colonies. L’éducation par les yeux : qui de nous ne se souvient pas des planches cartonnées suspendues sur les murs de la classe, détaillant le corps humain ou la machine à vapeur. Et cette activité continue, orientée vers la sacro-sainte écologie et le développement durable, sans ostentation cependant.

Enfin, vous achevez ce tour d’horizon dans des livres enchanteurs tels que les « herbiers... oublié… toxique… érotique… fantastique… boisé… voyageur… », les monstres marins, les bestiaires, ou encore les leçons de choses, les cabinets de curiosité, le bestiaire sauvage et bien sûr le calendrier Deyrolle. Quelle évasion de l’esprit. Vous n’avez plus les pieds sur terre, vous planez comme un fantôme sur le monde réel et imaginaire et vos pensées s’envolent dans toutes les directions, comme pourraient le faire, en rêve, les papillons cloutés sur leur cimetière de planche dans la pièce du fond.

Au bout d’un long moment, vous vous réveillez : « Suis-je bien à Paris ? » Alors vous vous décidez à sortir de ce cloître de la mémoire des êtres vivants. Vous redescendez l’escalier, regardant une dernière fois les lions, autruches ou flamands roses, et ressortez en somnambule dans un Paris encombré de voitures et de passants qui ignorent sans doute les trésors entassées à côté d’eux. Que de surprises réserve Paris !

Voir le site internet de la maison Deyrolle, d’où proviennent les photos qui sont interdites dans le magasin :

http://www.deyrolle.fr/magazine/

Mais aussi, pour les assoiffés du développement durable :

http://www.deyrollepourlavenir.com/

06:05 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

14/12/2011

L’autre jour, j’ai vu un homme

L’autre jour, j’ai vu un homme,

Un homme qui faisait les vitres.

C’est presque tout un chapitre,

Un chapitre où se perd un homme.

Il se dressait vers les carreaux,

Élevant ses bras aux cieux,

Pour ensuite tremper, le pauvre vieux,

Sa tirette de caoutchouc dans l’eau.

Ses lents gestes de somnambule

Étaient chargés de rêves et de pensées.

Son triste monologue courrait sur les roses fanées.

Par instant se formait une bulle,

Qui s’enflait et éclatait sous son nez.

Alors il pleurait doucement sur ses mains burinées.

06:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

13/12/2011

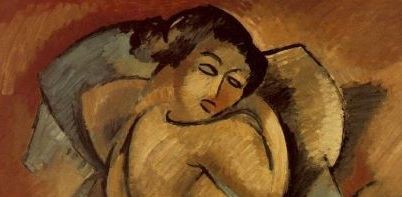

Grand nu, de Georges Braque (1907-1908)

Au Centre Pompidou

Si l’on regarde ce tableau sans en connaître l’histoire, on peut s’étonner d’une femme musclée comme un lanceur de disque et enveloppée de papier kraft. On pourrait croire à une petite sculpture orientale que l’on emballe pour l’offrir à un être cher. Certes, elle n’est pas très représentative de la beauté parisienne, même s’il s’agit de beautés de Pigalle. Et pourtant, si l’on poursuit son observation, on finit par s’attendrir devant cette femme nue qui apparaît si peu féminine.

Elle semble enroulée sur elle-même, comme une vrille de tire-bouchon et sa partie haute est somme toute pleine de charme, alanguie sur son oreiller. Elle fait penser à ces estampes japonaises, esquissées, dont l’objet est l’impression plutôt que la représentation. Elle croise ses deux mains derrière sa tête avec sensualité. Elle minaude devant l’homme qui la regarde, s’offrant, mais indifférente. Elle n’a pas de regard, donc pas de personnalité, mais malgré tout, elle séduit dans sa pause charmante, comme une fleur offerte.

Par quel hasard ou quelle idée saugrenue, Georges Braque a-t-il alors peint ce buste surmoulé qui n’a rien d’une nymphe ? A-t-on déjà vu demoiselle aux formes masculines comme un cheval de trait par rapport à ce que l’on peut imaginer d’un pur-sang ? Cependant, le buste lui-même reste féminin et presque voluptueux. Arrondi, il est chaud de par sa couleur et son aisselle accueille le regard. Et si vous l’examinez bien, vous constatez une deuxième torsion à hauteur de la naissance des jambes, si bien que ce corps se présente de manière pudique à la convoitise des passants. Mais elle ne le sait pas. Elle rêve sur son emballage, les yeux ouverts, mais vides, attendant le mouvement de la vie.

Ce n’est pas encore du cubisme, d’autant que le mot ne fut inventé que plus tard par Matisse à la vue d’un tableau de Braque. Mais ce n’est plus ni l’impressionnisme, ni le fauvisme des premières années du peintre. Il a rencontré Picasso, ils deviennent amis et ils initient le nouveau courant décrit par Cézanne en 1904 : « Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. » Ils n’en sont pas encore à l’abstraction pure, tout au moins dans ce tableau comme dans celui des « Demoiselles d’Avignon » de Picasso. La couleur importe, car elle donne le relief, l’impression et la légèreté. Imaginez le même tableau sans ces éclaircies apportant une touche de soleil, chaud et stimulant. C’est une caresse d’air frais qui passe et emplit vos yeux de paillettes d’or.

A force de décrire cette femme, je me mets à l’aimer. Je sens le parfum de son fond de teint, lourd, capiteux, mais fait de fleurs naturelles, comme le jasmin. Je l’entends se retourner sur sa couche et minauder d’une voix douce, mais ferme. Elle s’offre sans s’offrir et se cache derrière ses circonvolutions.

Il y a du génie dans ce tableau qui, pourtant, au premier abord, semble sans réel intérêt, hormis celui historique de l’évolution du style.

06:31 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, cubisme |  Imprimer

Imprimer

12/12/2011

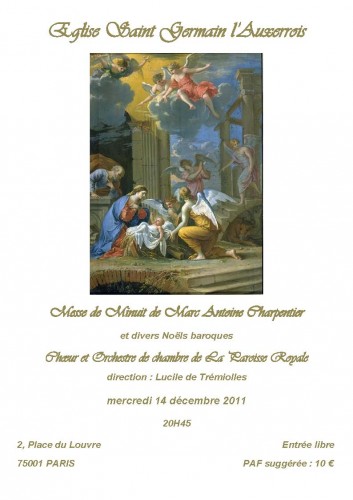

Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier (suite)

http://www.youtube.com/watch?v=UkuxKTJ0tvE&feature=related

Je reviens sur la messe de Charpentier. Je ne vous ai en effet que parlé du Kyrie, première pièce chantée de l’ensemble qui comprend non seulement des morceaux chantés par des solistes et le chœur, mais également des parties d’orchestre. C’est donc une composition musicale complexe à laquelle s’est livré Charpentier. Mais son originalité ne tient pas seulement à cela. Il reprit une pratique ancienne qui consiste à utiliser des œuvres existantes pour l’adapter aux textes de l’ordinaire de la messe. Empruntant à plusieurs airs populaires de Noël, il fabriqua un véritable patchwork musical en respectant la verdeur et l’allégresse de ces mélodies qui étaient autant des danses que des pièces chantées.

http://www.youtube.com/watch?v=hQYoBysjCnQ&feature=related : Noël pour les instruments.

C’est ainsi que le Kyrie est construit sur les airs de « Joseph est bien marié », « Or nous dites Marie » et « Une jeune pucelle ». Mariage entre l’imagination musicale populaire, une musique plus savante et élaborée et la musique sacrée, cette composition est une œuvre entière, structurée, qui constitue un véritable répertoire des formes musicales du XVIIème siècle.

Ce style de musique laissait de nombreux choix dans la manière d’interpréter la composition en dehors des parties chantées. Les Noëls peuvent être adaptés soit à un véritable orchestre, soit à un petit groupe de musiciens, ou encore, à l’orgue seul sur lequel l’organiste peut ajouter des variantes. Le tout laisse une impression curieuse. Ce n’est pas vraiment une messe de part le style de musique employé, ce n’est pas non plus une œuvre profane. C’est une pièce pleine de vie, de profusion de couleurs musicales, qui donne envie de danser ou au moins de se réjouir de la venue du Sauveur à la manière des gens du Moyen-âge, de manière simple, directe, bon enfant, alternant les airs de danse, la méditation de certaines paroles, la puissance du chœur, pour proclamer l’heure importante que vivent les fidèles en ce jour de Noël.

Vous êtes à nouveau conviés à venir écouter cette messe qui sera précédée de quelques chants de Noël traditionnels aussi enjoués :

. Die heilige Nacht (douce nuit),

. Dans une étable il est couché (choral de Bach),

. A pleine voix chantons pour Dieu, mélodie du psautier de Genève, d’après une harmonisation de Goudimel,

. Dans une étable obscure, de Praetorius,

. Quand Dieu se fut résolu, sur l’air de « Joseph est bien marié ».

Ensuite, place à la magnificence de Charpentier.

07:01 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chant, danse, choeur, composition |  Imprimer

Imprimer