20/11/2011

Bruxelles

On y entre facilement en voiture, comme dans une ville de province lorsque l’on se faufile entre de petites maisons et des zones industrielles devenues le refuge de sociétés commerciales qui vendent de tout, c’est-à-dire pas grand chose. C’est la fin de l’après-midi, les lumières s’éveillent une à une, comme les bougies d’un sapin de Noël allumées par une seule personne. Progressivement ces bougies se mettent à danser. Vous tournez la tête jusqu’à ce qu’elles se calent dans votre vision et donnent à la ville sa nouvelle apparence, tantôt trop claire, aux abords de grands carrefours ou de lieux d’achat, tantôt obscure dans des rues désertes ou à proximité de parcs et même de forêts de poche. Si bien que vous vous retrouvez quasiment au centre de la capitale en ayant parcouru une petite ville de province encore engluée dans une ruralité attendrissante.

Vous parcourez les rues encombrées de maisons pressées les unes contre les autres. Vous imaginez être dans une bibliothèque dont les volumes s ont emprisonnés entre des serre-livres, monumentaux, colossaux, à l’image du palais de justice qui domine la vieille ville du haut de sa grandeur juridique et morale. Vous vous attendez à voir sortir d’un interstice entre deux habitations un insecte géant, mangeur de papier, cherchant dans votre portefeuille quelques billets à se mettre sous la dent. Rien de tout cela n’arrive. Vous vous promenez comme tous les passants dans une obscurité diffuse, serrant votre col pour ne pas laisser le froid pénétrer le creux douillet d’une poitrine offerte.

ont emprisonnés entre des serre-livres, monumentaux, colossaux, à l’image du palais de justice qui domine la vieille ville du haut de sa grandeur juridique et morale. Vous vous attendez à voir sortir d’un interstice entre deux habitations un insecte géant, mangeur de papier, cherchant dans votre portefeuille quelques billets à se mettre sous la dent. Rien de tout cela n’arrive. Vous vous promenez comme tous les passants dans une obscurité diffuse, serrant votre col pour ne pas laisser le froid pénétrer le creux douillet d’une poitrine offerte.

Vous vous arrêtez devant les magasins colorés, aux devantures chargées de "brolles" (objets divers) de toutes sortes, mais qui éveillent en vous cette folie d’achat et de possession que vous portez dans vos gênes depuis votre petite enfance. Ce chocolatier est irrésistible ! Vous entrez et êtes surprise par la foule dont le seul objectif semble être le choix important du type de chocolat : noir comme l’encre, au goût amère, mais à la texture simple qui laisse un arrière goût patiné, à la manière du miel, mais moins écœurant ; éclairci, de la couleur des boiseries de nombreuses maisons Art Nouveau qui enjolivent la ville de volutes de bronze et d’arabesques délirantes, au goût plus difficile à définir parce que chargé d’autres effluves, de fruits ou de fleurs. Puis vous ressortez et vous asseyez sur un banc, face aux livres alignés comme des soldats de plomb pour déguster une de ces merveilles gustatives que seule Bruxelles offre à ses visiteurs. Ou encore, vous achetez une gaufre dans une camionnette jaune sale à l’intérieur de laquelle s’agite un charmant monsieur qui jongle avec ses pâtisseries pour les distribuer à tous ceux qui ont besoin d’un en-cas pour survivre en cette fin d’après-midi ou plutôt début de nuit noire et mystérieuse. Puis vous descendez la rue Royale jusqu’à l’église des Sablons pour vous glissez entre les voitures de la place et regardez la vie aller et venir entre les devantures luxuriantes tout en mangeant avec délicatesse cette gaufre appétissante et bienvenue. Là, vivante et repue, vous glissez vers ces tentations sublimes, résistant malgré tout aux charmes d’emplettes de rien, pour vous retrouver dans un magasin environnée d’objets inconnus tels que des peintures, des bijoux ou des tasses à café. Et vous vous fondez dans ce paysage pour mieux le goûter et en apprécier la nouveauté tentatrice.

Ressortant, encore rêveuse d’objets exaltants, vous vous transformez en songe, dans la froideur de l’automne et vous élevez au dessus des cheminées fumantes pour contempler de haut cette ville bizarre, encombrée de petites rues aux maisons biscornues dans lesquelles ont été taillés des emplacements pour de grands monuments, un peu lourds, presque germaniques, mais gardant cependant une certaine élégance, comme ces femmes oscillant entre une jeunesse encore vivante dans certaines attitudes et le début d’un empâtement du corps qu’elles cachent sous des vêtements moins moulants. Vous parcourez en rêve les parcs aux longs arbres déjà dévêtus dans lesquels se trouvent encore quelques promeneurs qui se hâtent vers la sortie. Vous vous arrêtez place Royale, environnée de cubes blancs ou jaunes, un peu étourdie par la valse des voitures tournant en rond autour du carré central, jusqu’au moment où vous en suivez une qui passe devant le palais royal, triste et morose, parce qu’éteint et sans vie. Vous faites le tour du jardin, longeant les ambassades gardées par des Securitas enfermés dans leurs guérites étroites. D’un coup d’aile, vous montez plus haut et vous laissez envahir d’une mélancolie doucereuse, indolente comme les habitants de cette ville, possédée par le charme de cette capitale qui se déguise en femme entre deux âges, le regard brillant, mais déjà couronnée de "croles" enneigées.

Et le soir, couchée dans votre lit, après vous être endormie très vite, vous revisitez ces rues, ces maisons, ces monuments, à la manière du passe-muraille, pour vous imprégner de cet art de vivre, encoconné et chaleureux, riche comme une chatte étendue au coin d’une cheminée fumante.

06:39 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, europe, poésie, humour |  Imprimer

Imprimer

19/11/2011

C'est dans un lit de rêve

C’est dans un lit de rêve

Aux coussins dorés et froids

Que j’ai parcouru les monts d’hier

Je suis entré dans la brume verte

J’ai écarté les filaments de verre

Qui masquaient le passage des éléphants

Pilotée de main de maître

Ma monture obéissait au doigt et à l’œil

Elle vaguait au fil des courants

Ballotée par un vent léger

Emprisonnant l’atmosphère

Au-delà le monde devenait acide

Avec un goût de pervenche

J’en pleurais des larmes de crocodile

Mais je poursuivis malgré cela

Dans les bras de prêtres invisibles

Et de femmes au regard flamboyant

Allant de l’avant toujours

Jusqu’au final aboutissement

Sur la montagne éclairée

Là, plus rien ne distinguait

La frayeur de la chaleur

Elle se diffusait lentement

Comme une senteur montant par les jambes

Pour s’emparer du corps

Et l’alourdir encore

De maigres bénéfices sans rapport

Alors, avançant la tête avec circonspection

Je marchais avec dignité vers la fin

Les épaules tombantes, l’œil morne

Pour m’agenouiller dans l’herbe

Et recevoir en final

Le don de planer

De la réalité au rêve enfantin

06:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

18/11/2011

Leçon d’écriture

La description faite par Murakami dans son dernier livre 1Q84 (livre 1, p.125 et suite) est suffisamment détaillée pour donner des idées à ceux que tente l’écriture. Le héros du livre est en effet chargé par son éditeur de revoir un roman écrit par une jeune fille. Ce dernier le trouve bon dans les idées développées, mais pas suffisamment bien écrit pour que le lecteur poursuive au-delà de quelques pages.

En fait, il était midi et demie lorsque Tengo s’attaqua à la réécriture… Pour le moment, il essaierait de corriger cette partie jusqu’à en être satisfait. Il ne changerait rien au contenu, mais il réorganiserait la syntaxe et modifierait radicalement le style. De la même façon qu’on rénove les pièces d’un appartement…

Entrant dans les détails, l’auteur décrit ses procédés de travail comme il expliquerait la façon dont il rend malléable le chewin-gum dans sa bouche pour jouer avec, tantôt l’étirant à profusion en longs et minces filaments, tantôt le concentrant en boule emplissant ses joues pour en goûter plus profondément la saveur.

J’ajoute des explications aux passages difficiles à comprendre à la première lecture. Je m’arrange pour que les phrases coulent mieux. Je coupe les endroits inutiles et les répétitions, je comble les lacunes…

L’écrivain se plonge totalement dans cette mécanique précise de la réparation d’un texte ou de son enjolivement. Il arrive à force de contorsions grammaticales et de recours aux manquements du texte à redéfinir son contenu sans cependant en modifier le sens. Il s’attache également à préciser le lecteur, ou plutôt les réactions du lecteur, se mettant à sa place et imaginant sa compréhension des descriptions.

Mais à quelle catégorie de lecteurs ce texte pouvait-il être destiné ? Tengo l’ignorait, bien entendu. Ce qu’il savait néanmoins, c’est que la Chrysalide de l’air était une fiction tout à fait unique, contradictoire, possédant une beauté originelle et de gros défauts, et qu’en même temps elle recelait un dessein particulier.

Cette première confrontation avec le manuscrit pour en modifier l’équilibre ne suffit bien sûr pas. Il faut se poser la question de la justesse et de l’équilibre des propos, retirer les lourdeurs incongrues, repeser les formules pour les assouplir.

A la suite de son travail, le texte devint deux fois et demie plus long que le manuscrit original. (…) A présent les phrases étaient devenues logiques et sensées, le point de vue était clair et la lecture d’autant plus fluide. Mais l’ensemble avait quelque chose de lourd. En privilégiant la logique, il avait affaibli l’acuité et le tranchant que possédait le début de l’original.

Alors, on se remet à la tâche : supprimer de la nouvelle version les passages non indispensables.

Le travail de rabotage était beaucoup plus facile que celui de remplissage… C’était une sorte de jeu intellectuel. Durant un laps de temps déterminé, il étoffait le texte, autant que possible, puis durant un laps de temps déterminé, il le réduisait, autant que possible. En poursuivant obstinément ces opérations opposées et complémentaires, l’amplitude diminuait peu à peu et le texte finissait par se stabiliser à un niveau d’équilibre satisfaisant.

Mais ce n’est terminé, loin de là. Après une pause, il reprend sa matière. Il imprime les pages réécrites :

Il posa alors les pages imprimées devant lui et relut attentivement l’ensemble, un crayon à la main. Lorsqu’il estimait qu’un passage était oiseux, il le rayait ; lorsqu’il sentait qu’un autre était médiocre, il le développait. Il continua ainsi ses corrections jusqu’à ce que les parties mal adaptées au contexte soient satisfaisantes. Comme on choisit un carreau pour combler un petit espace dans une salle de bain, il sélectionnait précisément le mot qui convenait pour tel passage, il vérifiait son ajustement sous des angles très variés. De minuscules nuances animaient le texte dans pour autant l’abimer.

Pas mal, songea Tengo après avoir entré dans sa machine les corrections faites à la main. Chaque phrase possédait un poids convenable, se lisait naturellement, sans à-coups.

Ainsi s’achève cette leçon d’écriture, passionnante de détails pour ceux qui s’essaient, insupportables pour les non initiés, encore insuffisantes pour les virtuoses du stylo. L’écriture ne serait qu’une vulgaire mécanique dont l’essentiel est un réglage de précision entre un récit qu’il faut raconter, uns syntaxe à utiliser consciencieusement et avec respect, des enjolivements rendant l’ensemble plus seyant, un équilibre de fortune, toujours remis en cause par un fragment à ajuster, par une impression à développer.

Et l’écrivain devient le mécanicien tourmenté par des bruits imprévus, des pétarades incongrues, qu’il faut éliminer pour qu’à la fin le ronronnement du texte apparaisse naturel, sans effort, déroulant son récit à la manière d’une coulée de chocolat dans un moule pour le transformer en appétissante friandise dont le lecteur va se pourlécher les neurones.

07:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture, écrivain |  Imprimer

Imprimer

17/11/2011

Les rapports entre l’homme et le temps

« C’est curieux, mais la vie humaine n’a jamais été soumise à une enquête mathématique. Prenons pour exemple le temps. Je rêve de faire cette expérience : appliquer des électrodes sur la tête d’un homme et calculer quel pourcentage de sa vie il consacre au présent, quel pourcentage aux souvenirs, quel pourcentage au futur. Nous pourrions découvrir ainsi ce qu’est l’homme dans son rapport avec le temps. Ce qu’est le temps humain. Et nous pourrions définir à coup sûr trois types humains fondamentaux, selon l’aspect du temps qui serait dominant pour chacun. »

Mais si nous poursuivons cette idée de Milan Kundera dans L’immortalité (5ème partie, le hasard-4), on constate la difficulté immédiate de la mise en application de l’expérience. Avons-nous seulement une véritable vie conceptuelle dans le présent ? Je ne cesse à cet instant de penser à ce qu’a dit Kundera, mais ce qu’il a dit est déjà du passé et je remâche ce passé pour construire, dans l’avenir, une idée enrichie de ce qui est dit par Kundera.

C’est vrai, me direz-vous, mais vivre dans le passé, le présent ou l’avenir est au-delà de ces rapports difficiles de la pensée présente avec ce qu’elle connaît, venant du passé, et ce qu’elle soupçonne de l’avenir.

Ici, il est question de la philosophie de la vie : ma vie est-elle tournée vers la nostalgie du passé, vers la jouissance du présent ou vers l’investigation du futur ?

Certes, selon le métier de chacun, ses rapports avec le temps seront différents : le stratège et le trader sont professionnellement tournés vers l’avenir, l’historien et l’archéologue le sont vers le passé. Probablement l’artiste est tout à la construction de son œuvre, donc orienté vers le présent dans l’accomplissement de sa tâche fondamentale, de même le chirurgien, pour des raisons proches. Mais cette différence tient-elle essentiellement à la profession ?

Il est très vraisemblable qu’elle tient également au caractère même de la personne. On peut penser que les primaires sont plus préoccupés par le présent que les secondaires. On peut également penser que les actifs sont attirés par le présent et le futur, les non actifs s’intéressant probablement plus au passé. Mais est-ce si important et probant ? Probablement non.

Il semble plus intéressant d’aborder le problème avec les types psychologiques de Jung. Pour lui, l’individu a deux façons de se charger en énergie : l’introversion qui puise dans l’environnement extérieur, les activités, les expériences, et l’extraversion qui trouve dans son univers intérieur des idées, des souvenirs et des émotions de quoi nourrir sa vie. Ainsi, l’extraverti vivrait plus facilement dans le présent et un peu l’avenir, alors que l’introverti serait plus porté sur le passé (monde des souvenirs et des émotions) ou l’avenir (monde des idées).

Alors qu’en est-il ? On peut penser qu’au-delà des différentes typologies de caractère, il faut avant tout retenir un autre trait fondamental de la psychologie humaine : l’optimisme et son contraire le pessimisme, et, plus loin encore, l’espérance dans la vie. Les optimistes sont bien sûr à l’aise dans le présent et se projettent dans l’avenir sans difficulté. Le pessimiste envisage le futur comme un trou noir qui cherche à engloutir tout ce qui a retenu jusqu’à présent son attention.

05:21 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, philosophie, vie |  Imprimer

Imprimer

16/11/2011

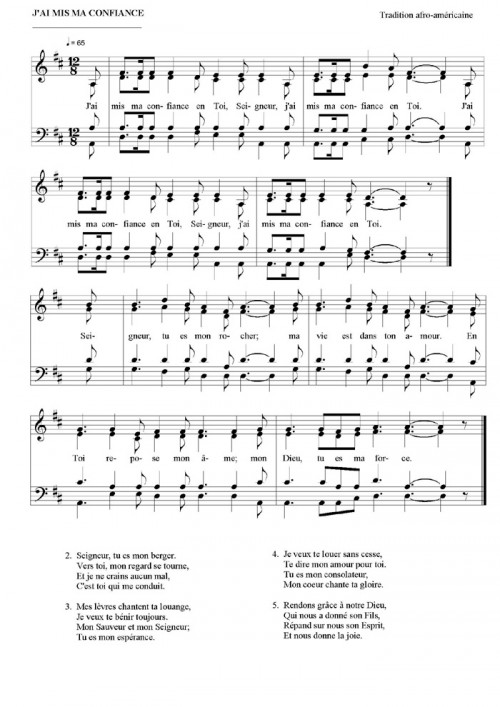

J'ai mis ma confiance

Composé pour une chorale provinciale, ce gospel est simple et inspiré des chants protestants du début du XXème siècle. La figure emblématique de ces Gospel Songs est Charles Albert TINDLEY . Ses œuvres sont nombreuses et laissent place à d’importantes improvisations. Ce pasteur noir méthodiste publie en 1916 son recueil, intitulé New Songs Of Paradise. Puis, dans les années 1930, collecte les différents gospels, les transcrit et constitue ainsi une véritable mémoire du chant afro-américain.

Ces chants sont inspirés de la Bible, avec des phrases courtes, infiniment répétées. La musique est également facile à chanter a capella. Le rythme est le plus important. Elle utilise les accords de septième qui permettent des transitions de tons.

Mais malgré ces efforts, ce style de musique n’est bien chanté que par les noirs qui ont le rythme dans la peau et surtout qui savent improviser à partir d’une musique de base qui guide le soliste.

07:08 Publié dans 53. Créations musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, negro spirtuals, gospel |  Imprimer

Imprimer

15/11/2011

L’aquarium émet des sons étranges

L’aquarium émet des sons étranges

Rires alourdis de mains ouvertes

Où chaque doigt cache

Un souffle de fumée

Les lits ouvrent leurs bas-flancs

A des jambes solitaires

Qui glissent dans leur ombre

Vers de longs tabourets

Et ceux-ci campés fièrement

Sur quatre pieds aux pattes décharnées

Offrent leur solitude

Au monde de chaleur

Une rangée de hallebardes

Dresse ses cache-flammes

A la brume prisonnière

Qui s’y attarde gaiement

Le soleil aussi semble profiter

De leur miroir d’huile

Pour caresser doucement

Sa longue chevelure d’or

Univers clos

Monde parmi le monde

A la recherche d’une âme

Dans les brumes de son corps

05:01 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poème, poésie |  Imprimer

Imprimer

14/11/2011

A travers le miroir, d’Ingmar Bergman

Extraits du film :

http://www.dailymotion.com/video/x2qmrk_a-travers-le-miro...

http://www.dailymotion.com/video/x2qmg7_a-travers-le-miro...

http://www.dailymotion.com/video/x2qmlw_a-travers-le-miro...

Pourquoi à travers le miroir, se demande-t-on d’abord. Ingmar Bergman aborde ici le problème le plus humain qui soit, celui des rapports entre l’homme et ses semblables.

Le miroir, c’est la réalité quotidienne de l’homme, l’enveloppe extérieure du monde intérieur, dont il montre les différentes apparences sous les traits de ces quatre personnages qui semblent vivre en bonne entente, mais ne se comprennent pas. Chacun possède sa propre vision du monde : plus ou moins proche de la réalité, mais exaltée par la sensibilité de l’enfance, pour l’adolescent qu’est Nino ; très loin, à la limite de la folie, pour Karin. Martin, son mari, est sans doute le plus près de la réalité, mais il ne la voit que par son amour pour Karin. Le père de Karin, écrivain, ne semble vivre que par son œuvre où ce qu’il décrit est à la fois lui et un autre que lui (Est-ce vrai ? Lui demande Martin. Je ne sais pas, répond-il).

monde intérieur, dont il montre les différentes apparences sous les traits de ces quatre personnages qui semblent vivre en bonne entente, mais ne se comprennent pas. Chacun possède sa propre vision du monde : plus ou moins proche de la réalité, mais exaltée par la sensibilité de l’enfance, pour l’adolescent qu’est Nino ; très loin, à la limite de la folie, pour Karin. Martin, son mari, est sans doute le plus près de la réalité, mais il ne la voit que par son amour pour Karin. Le père de Karin, écrivain, ne semble vivre que par son œuvre où ce qu’il décrit est à la fois lui et un autre que lui (Est-ce vrai ? Lui demande Martin. Je ne sais pas, répond-il).

Chacun de ces êtres se balancent au bord du vide et du désespoir, ou, pour Nino, en font la connaissance (c’est comme si la réalité avait éclaté lorsque j’étais avec Karin, explique Nino, qui est alors devenu adulte). Ils s’enferment dans leur cercle qui se brise à la réalité, mais inlassablement ils en rebâtissent un autre. Ainsi se déroule le film, dans cette atmosphère de tension psychologique propre à Bergman qui fait une description clinique de chaque personnage, les regardant vivre d’un œil objectif et trouver eux-mêmes la solution.

Car Bergman propose la solution, elle s’impose après la crise de Karin qui n’a rien trouvé dans sa folie. Ce que cherche l’homme inlassablement dans sa solitude, c’est Dieu qui semble seul pouvoir le sortir de ce vide dans lequel il s’enfonce. Il y a deux moyens pour le trouver: soit se replier de plus en plus sur soi-même, sur sa recherche, comme le fait Karin qui finalement tombe dans la folie, ne trouvant qu’un dieu-araignée qui tente de la posséder avant de la délaisser (peut-être est-ce là l’image d’un faux ascétisme qui ne mène qu’à la stérilité) ; soit, et c’est la solution proposée par Bergman, la seule possible, remplir le vide de l’âme par l’amour (« alors le vide devient richesse et le désespoir quitte l’âme »), ce que découvre l’écrivain dans la compagnie des trois autres. Cet amour va alors pour la première fois lui permettre de briser le miroir et de communiquer réellement avec son fils pour lui expliquer sa découverte :

_ Il y a un moyen de sortir du vide.

_ Dieu ? Mais… la preuve ?

_ La preuve, c’est l’amour. Dieu apporte l’amour. Dieu est sans doute l’amour lui-même.

06:23 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, psychologie, spiritualité |  Imprimer

Imprimer