14/08/2011

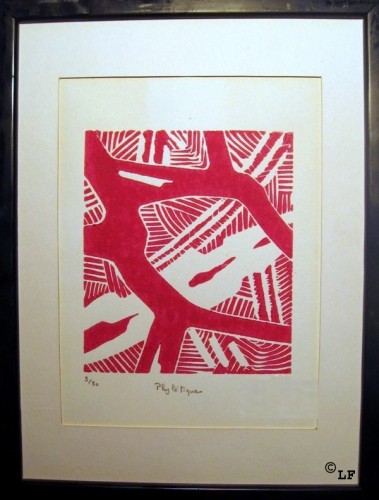

Phylétique

« Considérée dans son ensemble, la Vie se segmente, en avançant. Spontanément, elle se rompt, par expansion, en larges unités naturelles hiérarchisées. Elle se ramifie. […]

Parvenu à un certain degré de liaison mutuelle, les lignées s’isolent en une gerbe close, impénétrable désormais aux gerbes voisines. Leur association dorénavant va évoluer pour elle-même, comme une chose autonome. L’espèce s’est individualisée. Le phylum est né. » (Pierre Theillard de Chardin, Le phénomène humain, éditions du Seuil, 1955, p.120.)

Ces agrégations de croissance, comme les dénomme Theillard de Chardin, sont à l’origine des espèces. Chaque forme se sépare de la forme voisine, dans une complexification croissante, par modification de la forme ou par création de nouvelles sous-formes. Cette idée peut s’exprimer dans le déroulement de formes abstraites qui par leur dynamisme et leur élasticité, permet tous les degrés de complication.

05:25 Publié dans 25. Création gravures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vie, peinture, gravure |  Imprimer

Imprimer

13/08/2011

Josef Sima, peintre français d’origine tchèque (1891-1971)

« À partir de 1909, Sima est inscrit à l'École des arts et métiers et à l'École des beaux-arts de Prague. Il découvre alors la peinture impressionniste, la peinture fauve, la peinture cubiste et surtout Cézanne, qui aura sur toute son œuvre une influence durable. En 1920, il gagne la France, il se fixe à Paris et obtient la nationalité française en 1926.

Sa peinture, qui était à mi-chemin d'un fauvisme rude et d'un cubisme déjà teinté de surréalisme, connaît une courte période constructiviste après la rencontre de l'artiste avec Mondrian, Van Doesburg et les membres du groupe " l'Esprit nouveau " (1923-1925). Mais c'est à partir de 1926 que Sima commence à exprimer sa personnalité profonde, à chercher en lui-même et dans les souvenirs de ses visions privilégiées (la foudre, la forêt, la lumière prismatique, la clarté d'un corps féminin) les principaux éléments de son œuvre, qu'il reprendra tout au long de sa vie dans une incessante transmutation. Sima cesse pratiquement de peindre de 1939 à 1949. C'est en 1950 qu'il renoue à la fois avec la peinture et avec la nature, reprenant des thèmes anciens — plaines, rochers, forêts — mais comme épurés par une longue méditation. Au cours des années suivantes, il réalise une série de peintures présentant dans des espaces abstraits des formes géométriques primaires : triangles, polyèdres, cercles. Une rétrospective, organisée par la Ville de Paris a été consacrée à l'artiste en 1992. » (Encyclopédie Larousse, from http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Sima/154420)

Corps de la nuit (1960)

Mariage du vert et du bleu clair et foncé. La transparence du bleu clair est obtenue avec un blanc mêlé de rose par endroits. De même dans la profondeur du bleu foncé (bleu de Prusse) est mêlé un rouge foncé donnant certaines teintes violacées qui se rapprochent du bleu clair comme une résonnance discrète, un écho lointain.

Extase ancienne (1957)

Mariage du vert et de l’ocre foncé. Sima procède en dégradation par plans successifs du vert foncé au vert blanc très clair, en passant par un vert bleuté clair. Ici aussi quelques plans sans profondeur, à arêtes multiples évoquent une forme allongée, vestige de la matière enfouie dans un désert de couleurs. Ces formes vert-noires semblent culottées par la dépose de la couleur environnante.

Je n’ai pu trouver sur la toile les photos de ces deux magnifiques tableaux. De façon à cependant vous donner une idée de sa peinture voici une affiche reprenant une de ces toiles.

From: Blog Au dédale de la couleur : http://chantepeint.midiblogs.com/archive/2011/04/07/josef...

Ce qui importe pour ce peintre, c’est la perception de la transparence des choses. Pour lui, l’étalement de couleurs pleines, dans un style figuratif ou non, traduit les difficultés de l’artiste à s’échapper du monde matériel qui l’entoure et l’écrase. Englué, il noie ses impressions dans la masse sans en sortir. L’apparence est opaque et forme un voile de matière dont il faut se dégager. Au-delà, se cache la réalité supérieure englobant la matière et l’esprit. La matière est alors plus libre, plus mouvante, gérée par de nouvelles lois physiques et devient énergie intérieure. Elle pourra alors élevée l’homme au-delà de son apparence. Le rôle de l’artiste est de dévoiler cette énergie interne et de la diffuser tout comme le scientifique crée l’énergie à partir de l’atome.

Josef Sima recherche l’énergie par la forme (cubisme), la couleur (fauvisme), la forme et la couleur (abstrait pur partant de la réalité ou non.

Accéder à la réalité, c’est dévoiler l’apparence de la matière, découvrir la transparence de l’objet quotidien, de l’évènement de tous les jours. Cette réalité de la matière est voilée par l’opacité que lui donne notre regard habitué à la masse des objets. Notre pouvoir de préhension éduque le regard et par là même notre esprit. L’œil ne sait plus percer comme le doigt dans un liquide la surface de l’objet. Il faut repartir de l’idée que l’objet n’est solide qu’au toucher. Alors la forme perd de son opacité, s’affaisse, se dénude et dans la transparence découvre son essence. La forme se traduit alors pour le peintre par l’idée de la forme et non par son apparence visuelle.

06:34 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art abstrait |  Imprimer

Imprimer

12/08/2011

Spiritualité

15:01 Publié dans 60 - SPIRITUALITE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

Musique

14:58 Publié dans 50 - MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

Littérature

14:57 Publié dans 40 - LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

Beaux-arts

14:55 Publié dans 20 - BEAUX-ARTS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

DECOUVERTES

14:53 Publié dans 10 - DECOUVERTES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

Solitude et partage

Chacun porte en lui la contradiction du désir de solitude et de la soif de partage.

Partage de la solitude, ce pourrait être le titre d’un livre, l’ébauche d’un rêve, une réclame de l’âme, mais c’est aussi la finalité de toute une vie.

La solitude est nécessaire à l’homme pour construire sa vision personnelle du monde. Ce sont des moments à privilégier, à condition de pouvoir et savoir les occuper. A quoi sert la solitude ? Méditer et créer. La méditation est l’interrogation ultime et permanente sur ses propres buts, non pas ceux que la société cherche à vous faire endosser, mais ceux que l’on désire vraiment pour soi-même. Il est complexe de pouvoir les identifier. On doit éliminer les faux buts, ceux dont l’objectif est de se créer une image réconfortante de soi, reflet de l’image que l’on cherche à donner aux autres. Au-delà, on doit identifier les buts personnels à rechercher, puis éliminer ceux que l’on ne pourra jamais atteindre parce que la vie et les circonstances font que nous n’avons pas la force, la compétence, l’expérience ou même simplement la volonté, de les mettre en œuvre. Alors il reste un trésor à faire bouillir doucement dans son moi profond comme un pot au feu qui mitonne au coin du poêle. Mais ce trésor, encore faut-il le mettre en œuvre !

La création est l’expression de notre vision intime du monde. Elle est variable dans ses domaines et son intensité pour chaque homme. Le facteur Cheval est un exemple de cette force de conviction que donne la création d’une œuvre. Mais tous les grands artistes, savants, entrepreneurs, politiciens qui ont su créer cette vision intérieure, on atteint le but de leur vie. Mais comment communiquer cette vision intime du monde ?

C’est ici qu’intervient le partage, un vrai partage, avec de vraies personnes, non pas les êtres dont le seul but est de masquer la peur de solitude par un verbiage permanent dans une mondanité superficielle ou encore par une réserve révélant une incapacité à communiquer avec une certaine profondeur sous prétexte que les secrets intimes ne se partagent pas. Partager, c’est entrer dans l’intimité de l’autre, dans son être essentiel, pour atteindre cette dimension intérieure qui seule permet un accomplissement total de notre vie. Ce partage n’a rien à voir avec les rapports habituels des gens entre eux. Il ne s’agit pas de convaincre l’autre, mais d’exposer sa propre vision en sachant que la vision de l’autre est forcément différente et que c’est cette différence qui crée sa richesse. Alors, comme les eaux du fleuve se mélangent à la mer, on efface progressivement sa propre histoire, on perd de sa propre importance, et l’on communie au mystère du monde et de l’homme, du bout des doigts, avec modération, mais en pleine connaissance de cause.

Cette relation intime entre la solitude et le partage est le secret d’une vie pleine et entière, l’accomplissement du lien nécessaire entre le moi et le soi.

06:35 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : méditation, être social, moi et soi |  Imprimer

Imprimer

11/08/2011

Le reliquaire, chronique de Frantz André Burguet

« S’il nous est donné d’envisager sans désespoir le cours du temps, c’est parce que notre passé grandit à mesure que notre mort approche, que les souvenirs nous occupent et nous émeuvent. Reliquaire inviolable, notre mémoire fait pour nous ce que les musées ne sauraient faire pour les arts et les techniques : c’est qu’il n’y a jusqu’à notre mort aucun progrès possible en dehors d’un passé qui est éclairé après coup, mais déformé, mais trahi.

Le privilège de notre mémoire, Elia, c’est sa faiblesse, son infidélité, cette fausseté qui nous permet, en un passé formé à notre image, de vivre selon notre cœur. »

L’auteur nous dit qu’il s’agit d’une chronique. En effet, le récit est conté par l’intermédiaire de lettres non envoyées, de phrases inachevées, de notes sans suite, de fragments de journal. Celle-ci dépeint le drame d’adolescents qui éprouvent leur sensualité en la refusant.

Poétique recherche du souvenir d’heures merveilleuses, le reliquaire est formé des images que l’amour a façonnées au cours des heures de solitude et de rêve. Sans doute, le narrateur n’a-t-il pas vécu les heures qu’il dépeint avec la même force d’âme et la même sensibilité, mais la mémoire a le privilège d’abolir ces imperfections qui nous empêchent de réaliser la béatitude de certains moments.

Il nous reste de ces heures une étrange sensibilité mise à vif par l’impossibilité matérielle de les revivre dans leur réalité propre (et d’ailleurs elles nous décevraient), l’impression que donne un tableau de Corot ou un prélude de Chopin.

05:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer

Imprimer

10/08/2011

Attente

Attente…

Du bout des doigts, ce tremblement léger

Une fièvre parcourt les veines

Le creux adouci des bras se teinte de crépuscule

Chaque bruit à la mesure d’une symphonie

Chaque regard d’un oiseau dans la nuit

L’oublie d’un pétale au fond des mains

La chaleur de nos pieds sur la terre mouillée

Ses doigts entrelacés de fleurs

Comme un feu d’artifice

Sont le soir le parfum de notre remord

Les diamants mouillés de la pluie

Ensevelissent de bijoux sa parure de cheveux

Les pieds écartelés dans la mousse de l’abandon

Nous écoutons ensemble la naissance de l’herbe

05:38 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer

Imprimer

09/08/2011

Chant orthodoxe grec

Ecouter :

http://www.youtube.com/watch?v=FFFS2N_6iA8&feature=re...

http://www.youtube.com/watch?v=5Z8qfKoUBKY&feature=re...

v L'évolution à partir du byzantin

Ø De 1453 à 1600 : Période critique pour le peuple grec, elle est peu propice au développement de la musique religieuse.

Ø De 1600 à 1830 : Le patrimoine musical de l'église grecque s'enrichit dans les centres musicaux de Constantinople, le Mont Athos, la Crête et les îles Ioniennes. Les chants sont basés sur les formules mélodiques byzantines, mais acquièrent certains éléments turcs.

Ø De 1830 à nos jours : C'est à partir de cette date qu'apparaissent graduellement des versions harmonisées des chants traditionnels homophones.

v Rapport du texte et de la mélodie

Le chant post-byzantin est étroitement lié aux paroles :

· phrases mélodiques ascendantes : notions d'élévation, de ciel, de mont ;

· phrases mélodiques descendantes : abîme, enfer, terre ;

· modulation chromatique sur les mots exprimant un sentiment douloureux (mort, damnation, maladie), dans les chants diatoniques ;

· modulation diatonique dans les chants chromatiques où le texte comprend un mot exprimant la joie ;

· brefs mélismes sur les mots-clés.

Cependant, le chant reste suffisamment impersonnel pour ne pas tenter de refléter l'émotivité implicitement suggérée par le texte.

v L'harmonisation

On distingue :

· une harmonisation reprenant l'harmonisation russe ou l'influence italienne : c'est une harmonisation à quatre voix ou les ténors chantent en tierce supérieure de la voix principale ;

· une harmonisation devenue topique du chant orthodoxe grec : la voix principale est la voix supérieure, la seconde est à la tierce inférieure, la troisième termine l'accord à la basse.

v Un exemple d’adaptation des mélodies grecques

« Adapter sur les mélodies grecques de la liturgie byzantine une traduction en langue barbare n’est pas une nouveauté imputable à notre temps. Le même processus fut à l’origine du chant liturgique en langue slave dans les églises byzantines de Russie et des pays balkaniques, et le chant monastique de ces églises conserve parfois des mélodies encore très proches du chant grec, dans la mesure où celui-ci n’a pas subi d’altérations depuis le temps de l’évangélisation des salves.

Mais avant que les slaves ne puisent aux sources byzantines, c’et l’Occident lui-même qui, en ses liturgies hispanique, ambrosienne, gallicane et finalement romaine, utilisa les chants liturgiques de l’Orient syro-palestinien et byzantin. Les travaux récents de musicologues tels que Egon Wellesz et Michel Huglo ont montré l’étendue et le cheminement de ces influences, qui ne sont point un héritage de la période de transition (entre 360 et 380) au cours de laquelle l’église de Rome abandonna le grec pour le latin.

L’abbaye de Chevetogne, en Belgique, s’efforce de rendre ces sonorités insolites à nos oreilles, en les adaptant à une polyphonie relativement moderne. Jean Sakellaridis, en se ratachant à la fois à la tradition musicale byzantine et à l’harmonie européenne, a tenté, le premier, de purifier le chant liturgique grec des sonorités, d’ailleurs étrangères à sa nature, qui pouvaient heurter la sensibilité moderne occidentale. Cette rencontre, déjà œcuménique, de Sakellaridis avec l’Occident attendait une réponse, un geste de sympathie, de la part des occidentaux entre vers cet héritage que la Grèce mettait à leur portée. C’est le travail effectué par l’abbaye de Chevetogne et l’adaptation des mélodies grecques aux paroles françaises est chose relativement aisée. » (1)

Bien sûr, les mélodies grecques, comme les modes byzantins dont elles sont directement issues, contiennent 8 tons aux tonalités et formules mélodiques différentes qui sont connues des chanteurs à tel point que les recueils musicaux ne sont que des aide-mémoires, l’importance étant toujours donnée à la parole plus qu’à la musique. Le chant est avant tout une lecture, expressive et harmonieuse, une déclamation.

L’harmonisation des mélodies grecques se contente le plus souvent de trois voix maximum, et la mélodie se trouve à la première voix. Elles peuvent être chantées à trois voix d’homme (ténor, baryton, basse), à deux voix de femme et une voix d’homme (soprano, alto et basse).

v Les caractéristiques du chant orthodoxe grec

Voici les caractéristiques mélodiques et harmoniques du chant grec :

chant orthodoxe grec tons 1 à 4.pdf

Chant orthodoxe grec tons 5 à 8.pdf

[1] Monastère de Chevetogne, liturgie byzantine, vêpres et matines, mélodies slaves et grecques, textes français, 1972

08:35 Publié dans 52. Théorie de la musique | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : musique, chant, spiritualité |  Imprimer

Imprimer

08/08/2011

Quatuor pour la fin du temps, d’Olivier Messiaen

« Lorsque j’étais prisonnier, et j’ai conçu et écrit ce quatuor pendant ma captivité à Görlitz en 1941, l’absence de nourriture me donnait des rêves colorés : je voyais l’arc-en-ciel en l’Ange et d’étranges tournoiements de couleurs. Mais le choix de l’ange qui annonce la fin du temps repose sur des raisons beaucoup plus graves.

Musicien, j’ai travaillé le rythme. Le rythme est par essence changement et division. Etudier le changement et la division, c’est étudier le temps. Le temps (mesuré, relatif, physiologique, psychologique) se divise de mille manières dont la plus immédiate pour nous est une perpétuelle conversion de l’avenir en passé. Dans l’éternité, ces choses là n’existeront plus. Que de problèmes ! Ces problèmes, je les ai posés dans mon quatuor.

Au nom de l’apocalypse, on a reproché à mon œuvre son calme et son dépouillement. Mes détracteurs oublient que l’Apocalypse ne contient pas que des monstres et cataclysmes. On y trouve aussi de silences et des adorations, de merveilleuses visions de paix. » (Olivier Messiaen)

Cette pièce comprend huit parties. Quelles impressions pour les trois premières ?

I- Liturgie de cristal

http://www.youtube.com/watch?v=PhQVX46ooro&feature=related

Commentaire de Messiaen : « Un oiseau soliste improvise, entouré de poussière sonore, d'un halo d'harmoniques perdus très haut dans les arbres ». La clarinette devient l’oiseau chantant, avec ses trilles et ses notes décalées. On perçoit bien une mélodie derrière ce chant sylvestre, mais on ne saurait dire en quoi elle se manifeste à l’esprit. En fait, c’est l’accompagnement subtil des trois autres instruments (Violon, Violoncelle et Piano) qui donnent la sérénité et l’harmonie du morceau. C’est une longue promenade sur un chemin bordé de haies au moment où le soleil se lève sur l’horizon, alors que l’esprit est encore vierge des impressions de la journée. Les yeux écarquillés, on contemple un monde neuf comme est neuf l’esprit de celui qui le contemple.

II- Vocalise, pour l'ange qui annonce la fin du temps

http://www.youtube.com/watch?v=O1BYOtb_q4w&feature=related

La clarinette n'intervient qu'en introduction et en finale. L’introduction, brutale, bruyante, dérangeante, évoque bien ces sons organisés, mais sans mélodie réelle, des vocalises. La clarinette y tient le rôle principal, celui de l’auteur des vocalises. Puis c’est une longue plainte des cordes, lente, décharnée, accompagnée par le piano, sur un rythme égal, qui rejoue les quelques phrases mélodiques d’accompagnement comme une litanie. S’agit-il réellement d’annoncer quelque chose ou de permettre l’entrée dans un autre univers, déshumanisée, mais emprunt d’une certaine beauté, celle d’un après la vie, après le mouvement ? Est-on déjà entrée dans cette atmosphère sans durée ni étendue annoncée par l’ange ? Probablement pas, car revient, en conclusion, l’irruption des sentiments humains, qui semblent protester contre cette fin du temps, donc de l’espace et du monde en tant qu’entité matérielle. Les quatre instruments (Violon, Violoncelle, Clarinette et Piano) jouent cette finale très brève, trépidante, mais comme une espérance vers ce monde insolite aux humains d’un après le temps.

III- Abîme des oiseaux

http://www.youtube.com/watch?v=rnJHEqwhSNY&NR=1&feature=fvwp

Joué par la clarinette en solo, ce mouvement atteint l’intérieur de l’être au plus profond, dans une sensibilité primaire ne venant ni de la tête, ni du cœur, mais plutôt du creux de l’estomac, lieu de communion intime avec la nature. On dirait une marche froide dans une neige profonde, sur une plaine sans fin, comme un retour à l’essentiel, avant que la perception s’affine et entre en vibration avec quelques gouttelettes de givre qui viennent troubler la pesanteur étouffante de l’atmosphère. Et la marche reprend, aussi calme, aussi peu brouillée par l’environnement, jusqu’à un achèvement imperceptible, comme les derniers sons d’un cloche qu’on ne distingue pas des autres, mais qui a un moment s’arrêtent sans que l’on sache pourquoi, même si un ralentissement sensible du rythme l’annonce plus ou moins.

04:59 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, spiritualité, apocalypse |  Imprimer

Imprimer